Carmen Helena Romero Díaz*

*Profesora Tiempo Completo Titular de la Universidad de la Costa “CUC”. Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE-enero 2013), Maracaibo, Venezuela. Post-Doctorado en “Estado, Políticas Públicas y Paz Social” (URBE-2011). Diplomado en Transformación Educativa, Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (2010), Hermosillo, México. Post-Doctorado en “Gerencia de las Organizaciones” (URBE-2009). Doctorado en Ciencias de la Educación (URBE-2007). Universidad de la Costa (CUC). Programa de Ingeniería Industrial. Calle 58 # 55-66 CP 50366, Barranquilla, Colombia. +5753362258 / carmenhelena2007@gmail.com / cromero11@cuc.edu.co

Este trabajo presenta un análisis reflexivo sobre la ética política en lo que puede significar un proyecto público, es decir, dentro de lo que se planifica a nivel gubernamental en aras del bienestar común para la sociedad. Se trata de un estudio documental-analítico y reflexivo, que se apoya en los preceptos de la Ética Aplicada en las Organizaciones Públicas, la Inteligencia Social y la Gerencia Empresarial desde una Perspectiva Ergonómica. Se expone finalmente, un aporte sobre el acontecer actual, cuando se advierte que el ejercicio del poder político en la democracia y ética de la supervivencia, conduce a la frustración de la persona, cuando ésta no se ve relacionada con el proyecto político, lo que conlleva a un sentimiento de separación-frustración como agente extraño en el ámbito del territorio que comparte con otros, en donde además, el individuo no se siente reflejado en la acciones de los centros, grupos y actores de poder. Cabe destacar que se brinda también, un panorama acerca de la pérdida de valores que en la sociedad, han ido perturbando su posibilidad de convivencia armónica, con la intención de hacer un llamado a la reflexión sobre estos hechos y portavoces de soluciones oportunas y contextualizadas.

Palabras Clave: Ética, Política, Inteligencia Social, Organizaciones Públicas, Proyecto Político.

En el acontecer mundial que aqueja a la humanidad con un cambio climático que amenaza globalmente, el uso desmedido de los recursos naturales, además de la pérdida de valores fundamentales como el derecho a una vida digna y una educación verdaderamente contextualizada, entre otros aspectos, cabe revisar el significado de poder, el sentido de las políticas de estado y el quehacer de los dirigentes gubernamentales, desde su posible intervención en virtud del progreso del país, en su intención de beneficiar a los ciudadanos y a todo el territorio nacional.

En este sentido, Víctor Martin (2008) hace un recorrido en el siglo XX, connotando las grandes revoluciones científicas que conllevaron a la transformación del pensamiento social y a su preocupación por discutir acerca de las conductas orientadas a la valorización de la vida, su cuidado y preservación, tanto en el plano individual, como en lo social, ambiental y global. Se connota además, que a pesar de distinguir al conocimiento como poder, éste todavía no ha resultado suficiente para solventar los males que merman al mundo global, como lo es el hambre, la desnutrición y enfermedades que vuelven a ser recurrentes después de haber sido erradicadas en el pasado, entre otros aspectos significantes.

Es por ello que nace una gran preocupación por dar respuesta a estas circunstancias, a partir de la observación y reconocimiento de las necesidades latentes en la población, siendo vital el desarrollo de la inteligencia social que, tal como lo expone el autor citado, puede comprenderse como la “capacidad de generar y desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social en las organizaciones”. En un camino ascendente hacia el bienestar común, expone que los desafíos planteados por el desarrollo de una inteligencia ética en las organizaciones públicas, incorporan un cambio sustancial en las relaciones de sus miembros, transformaciones en el liderazgo, programas de formación ética, entre otros aspectos.

En este orden de ideas, se incorpora también parte del legado de Tony Judt (1948-2010), en su recorrido reflexivo por dilucidar y aproximarse a comprender los males de nuestro mundo, en donde el aumento de la pobreza se hace sentir con vehemencia, al tiempo que se incrementa el número de excluidos, siendo sumamente crítica la separación que se ha hecho a la sociedad con respecto al debate público, dejando resaltar un preocupante interés por los principios científicos de la economía que absorbe y anula a la voluntad ciudadana.

Los desafíos que enfrenta la ética aplicada, en torno al valor de la vida, tal como lo expone Martin (2008), pueden abordarse considerando el nivel de conocimiento, el nivel del saber, que incluye y reorienta al conocimiento, además de la sabiduría, apoyada en la innovación y la creatividad; enmarcado todo dentro de una práctica responsable que sepa jerarquizar y establecer una escala de valores que le permita comprender los acontecimientos de urgencias, vistos como las condiciones de supervivencia; que pueda advertir lo complejo en su relacionamiento sistémico; y la aceptación de la diversidad incluyendo las diferencias y la construcción de una vida de calidad, como lo verdaderamente importante.

Nos deja saber el autor, que la integración del conocimiento con el saber y la sabiduría, puede promover el avance científico desde la perspectiva de la Ética Aplicada, atendiendo las prioridades y urgencias del ser humano. Pero un punto de incertidumbre surge cuando esto ha de reflejarse en la conducta sistémica y social-responsable de las personas que dirigen una organización o cualquier ente productivo, sea cual fuere su naturaleza y/o envergadura.

Al respecto refiere Romero (2008) que, cuando se evoca a la Responsabilidad Social Empresarial (SRE), se compromete a la acción que ha de gestarse dentro de un misma organización cuando refiere al estado de bienestar que debe garantizarse a los trabajadores y que incluye su seguridad laboral, los beneficios para el desarrollo profesional, incentivos para su progreso y calidad de vida, entre diversos factores que contribuyen a la motivación del empleado, impactando su nivel de productividad.

Pero su alcance traspasa las fronteras de la organización, cuando la planta física se observa como un elemento que comparte espacio, ambiente y vida sistémica con una comunidad y sociedad que espera que su nivel de atención esté garantizado por los más altos niveles profesionales, de seguridad, higiene y protección integral.

De allí que la autora citada explique la necesidad de estudiar muy bien las funciones de cada organización, por medio de su espacio físico arquitectónico y todos los elementos que permitan el desenvolvimiento de cualquiera de sus actividades productivas, para contribuir a su integración armónica con el medio ambiente exterior, permitiendo su reconocimiento por la comunidad vecina que sería quien mejor daría fe de su aceptación, por acometer un emplazamiento acorde con las ordenanzas de zonificación urbana y, más aún, por su adaptación al contexto socio-cultural al que pertenece, en donde deben cuidarse detalles de forma, color, texturas, vegetación y paisajismo, entre otras consideraciones, dando una gran fuerza responsable a los factores inherentes al manejo, transporte y destino final de los desechos que diariamente producen.1

Sobre estos aspectos Romero (2008) comenta que en la actualidad del contexto venezolano, es un camino que está comenzando y todavía el concepto de la responsabilidad social empresarial suele entenderse como una acción que sólo mira hacia el entorno y la relación de la empresa con el medio ambiente de manera aún muy incipiente. Además, sabiendo que la gran mayoría de las empresas, no sólo aquí, sino en Latinoamérica, tienden a ser del ramo de la pequeña y mediana industria, muchas veces no ven este concepto como una inversión, sino distorsionadamente como un gasto que ellos no creen poder soportar. Habría que repensar entonces, en el diseño de unas políticas públicas más contextualizadas que, entre múltiples aspectos, puedan materializarse en hechos por medio de estrategias bien definidas y a la medida de las realidades en cada sitio que aplique.

Sin embargo, diversas acciones, programas o políticas, que buscan orientar la integración armónica del sector productivo con su comunidad, en aras de ofrecer productos, bienes y servicios verdaderamente contextualizados y al alcance de todos, revelan hoy en día que forman parte de preceptos derivados de las leyes, reglamentos y normas que obligan al cumplimiento de acciones que deben prevalecer en toda organización y que de manera espontánea no se ejecutaban suficientemente.

Por ello es importante dar a conocer a cada organización humana empresarial, el alcance y los beneficios que la responsabilidad social le otorga a las empresas, sea cual fuere su naturaleza y nivel de producción, garantizando la presencia de organizaciones sustentables y sostenidas en el tiempo, que es lo que empleado y comunidad buscan en su aspiración a una seguridad laboral, que se refleja en la seguridad sobre el modo de vida y una sociedad que siempre espera algo positivo de cada institución. Asimismo, deben acoplarse los factores legales, éticos, morales, culturales y ambientales, tomando en cuenta tanto los aspectos internos como los externos de la organización.

Evocar el pensamiento intrínseco en lo social, desde una perspectiva sistémica-dinámica, conlleva a comprender el aporte de Sotolongo (2006), cuando dejar ver lo imperante en la consideración del contexto, al reconocer que es allí donde se desarrolla todo tipo de actividad productiva, y desde donde se aprecia cualquier cantidad de esfuerzos en considerar sus beneficios para la sociedad y su integración en armonía con el medio ambiente. De esta forma, cuando se observa a la colectividad con su cultura y modo de vida, se puede aproximar el significado de los hechos que pueden armonizar o no con su conducta, para descubrir las verdaderas necesidades subyacentes y expectativas, al considerar y comprender la evolución de su entorno integrado al nuevo desarrollo de su comunidad, así como con la reorganización y repotenciación de algún sector de interés.

Se entiende entonces que al aperturarse al desarrollo de la sinergia entre las expectativas de la comunidad y las del ente productivo, se pueden sentar bases sólidas sobre los patrones colectivos de interacción social, logrando que cada acto sea socialmente aceptado. Pensar además en una gerencia más humanizada y sensible, conlleva a la consideración de aspectos fundamentales que contribuyan a la seguridad, higiene y ambiente de toda una organización, así como al estado emotivo de cada trabajador cuando logra sentirse parte importante activa dentro de su empresa, en donde percibe seguridad laboral y atención de sus necesidades para alcanzar su mayor desarrollo productivo, dentro de unas condiciones palpables que garantizan su más elevado nivel de salud.

De esta forma, aproximándonos a la gestación de mecanismos conducentes a la formación en valores para propiciar el cambio hacia una conducta más humana, que valorice el sentido de la vida y su preservación, surge la Gerencia Empresarial desde una Perspectiva Ergonómica presentada por Romero (2008) apoyando la figura denominada como el Gerente Integral Humanista, que ha de consolidar esta gestión, asumiendo un liderazgo con habilidad para hacer uso apropiado de su conocimiento, de los métodos, de las técnicas y de los medios necesarios para la ejecución de tareas específicas; además de una habilidad conceptual que refleje su capacidad para percibir a la organización como un todo (sistema complejo), reconocer sus elementos, las interrelaciones entre los mismos y la manera en que los cambios en alguna parte de su empresa afectan o pueden afectar a los demás departamentos y a su entorno.

El Gerente Integral Humanista ha de integrar los conocimientos de la gerencia, la ergonomía, la responsabilidad social y el desarrollo de las organizaciones inteligentes, estableciendo un acercamiento asertivo y empático con los miembros de su organización, con el entorno ambiental y la comunidad vecina; propiciando una continuidad próspera y ascendente del proceso productivo, con un carácter sostenible y sustentable frente a la sociedad.2

En esto resulta fundamental el desarrollo de una inteligencia ecológica, rememorando el pensamiento de Morin (2003) sobre la educación en la era planetaria, en virtud de que esta inteligencia, a la luz de lo expuesto por Goleman (2009), habla del estado de conciencia sobre el cuidado del planeta y el desarrollo de una capacidad para vivir minimizando el daño a la naturaleza, aprendiendo asimismo a ser consumidores sensatos, que verdaderamente adquieran lo justo que necesiten, sin abusar con excesos en el uso de recursos.

Tomar una actitud consciente de las consecuencias de nuestros hechos, conduce a la reflexión de reconocer la diferencia entre lo que culturalmente se considera “normal” en el quehacer de un colectivo y lo que de verdad resulta natural e inofensivo para el medio ambiente en general. También se llama a la reflexión sobre el consumo consciente, es decir, que se aprenda a consumir lo que en realidad se necesite y que, a su vez, sea lo mejor para sí mismo de acuerdo con su bienestar integral y del ambiente natural. Se promueve de esta forma un cambio de actitud que sustituya la acción de comprar impulsivamente, hacia una compra regida por valores.

En este sentido, la educación es factor clave para escalar hacia estados de bienestar en forma progresiva, razón por la que Martin (2008) conlleva a pensar que la realización de talleres y otras actividades para el desarrollo de la inteligencia ética en las organizaciones, en el ámbito de las ciencias políticas, la gerencia, entre otros, abre un vía de enriquecimiento y proyección por medio de programas formativos en donde convergen la administración pública, universidades, ente empresarial y sociedad civil.

Un camino hacia la construcción de una respuesta asertiva a las formas de manifestación o ejercicio del poder, las políticas de estado y la acción de los dirigentes gubernamentales, bien puede sustentarse en la reflexión para comprender al poder como la fuerza que permite un determinado “quehacer” ciertamente ético, es decir, que ofrezca el mayor bienestar social; las políticas públicas como un mecanismo de acción que orienta y dirige hacia el logro de un bien común y el trabajo de los políticos como un quehacer ético fundamental por cuanto es responsable del destino de una sociedad que depende en gran medida de su actuación.

Los procesos de construcción de la socialización política y la experiencia del convivir, experimentan el retomar a la vida como eje central de su articulación. Sin más, la consolidación de cualquier proyecto político requiere sustentarse en la aceptación de la ética como praxis íntima, la expresión personal de valores compartidos, solamente asumidos como tales a través de la convivencia. Este “vivir juntos” va más allá de la simple socialización, de la mera interacción entre individuos ubicados en un mismo entorno. El “vivir juntos” implica la trascendencia de lo individual y asentar la consideración del proceso político desde la interpretación de la persona, y partir de ella la proyección del aseguramiento de su vida en dignidad.

Tal como lo refiere Martín (2008:65) “La noción básica de la comunidad política, como forma exclusivamente humana de asociación, es la de la vida expresada como vida buena.” En consecuencia, el contenido de la propia comprensión de la vida buena requiere el retorno a la ética, a su aceptación como centro fundamental de la convivencia y fundamento que justifique y organice cualquier proyecto político.

Ahora bien, el proceso de “centrar” la acción y proyecto político en la ética exige el paso de lo meramente declarativo/propositivo al plano de la concreción, de las acciones reales y decididas que conviertan al “vivir solidario” como experiencia real que justifique al proyecto político. Lamentablemente, siguiendo con el planteamiento de Martín, América Latina –y Venezuela como parte de la región- se encuentra sumergida en un modelo de pseudo asociación, de pseudo proyecto centrado en la ética, denominado “Democracia de Supervivencia”, comprendida como “…representan una lejana caricatura de la vida democrática así como la supervivencia es un deformado remedo de la vida…” (2008:67). Democracia de supervivencia, caricatura de régimen político en el que el discurso de la dirigencia pretende la atención de la persona y su problemática, pero que su práctica se aleja de la ética a través de la generación de mecanismos perversos de consolidación de las élites poseedoras del poder político.

Estas élites hacen del populismo su propuesta pragmática, apoyada en una ética también de la supervivencia, una ética acomodaticia propia del relativismo moral, donde el populismo emerge como propuesta de acción político, degenerándose en el autoritarismo. Llegado a este punto, la democracia y ética de supervivencia suponen que la vía de excepción, la preservación y uso de la fuerza por medio de la coerción y la coacción, son los pivotes de cualquier proyecto político.

Evidentemente, la práctica de la democracia y ética de la supervivencia genera las condiciones de atraso, ignorancia y no competitividad que compartimos todos los países de la región. En América Latina el conocimiento se asume como la gran molestia de las élites gobernantes, se niega el sentido de libertad que implica la construcción y difusión del conocimiento, lo que lleva a que la educación sea asumida como responsabilidad de escuelas y maestros para enseñar un contenido desarticulado, y no sea aceptada como verdadera palanca del desarrollo.

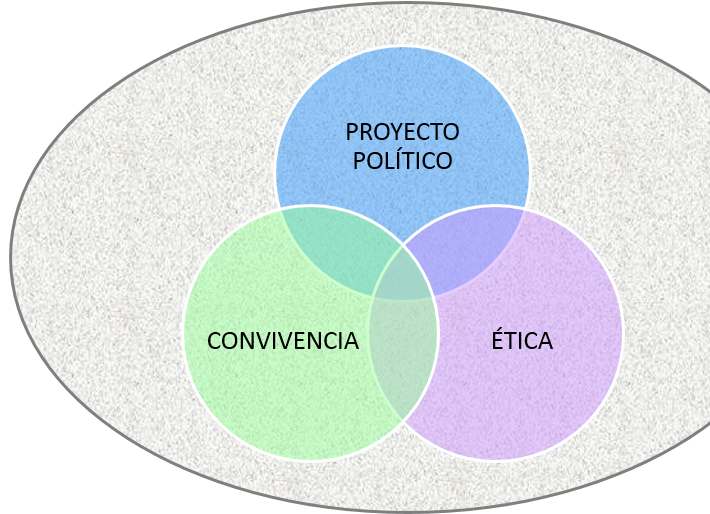

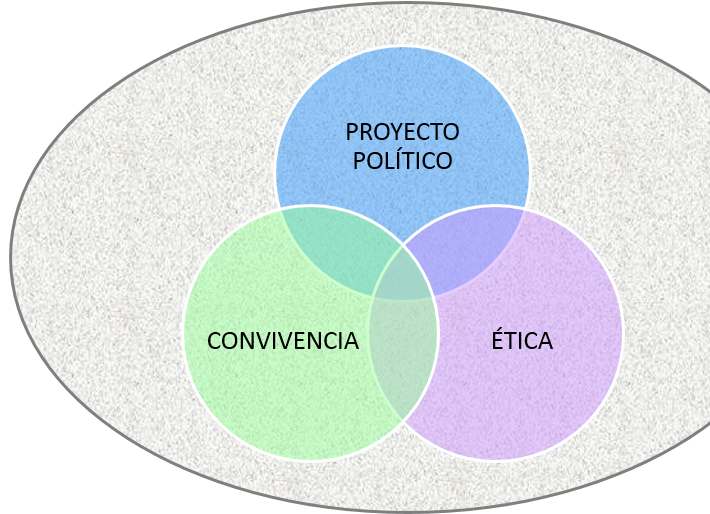

El ejercicio del poder político en la democracia y ética de la supervivencia conduce a la frustración de la persona, ya que no está vinculada con el proyecto político, se siente extraña en el ámbito del territorio que comparte con otros y no se refleja en la acciones de los centros, grupos y actores de poder. En este contexto, una de las formas de romper con la práctica de la democracia y ética de la supervivencia, es la reconstrucción de las redes comunicacionales de la persona con el otro, lo que lleva a la recuperación de la convivencia de valores, fines e ideas comunes, con el firme propósito de reorientar el proyecto político a las necesidades, acciones y parecer de los verdaderos detentores de la soberanía. Martín es claro al señalar que “Se trata, en suma, de hacer posible, ampliar y consolidar las posibilidades de comunicación de la sociedad consigo misma.” (2008: 71). Y para esto hace falta la congruencia de la ética en el modo de vida, a través de la convivencia y en el proyecto político, por medio de valores que siendo comunes en la ciudadanía, dan fe de su deseo de armonizar para garantizarse un futuro mejor no solo para sí, sino para futuras generaciones. (Ver Figura 1).

Figura 1. Congruencia de la ética, la convivencia y el proyecto político.

La preocupación de este escritor acerca de la forma errada en el modo de vida desde los años de 1980 y todavía el actual, con una tendencia egoísta asumida como normal, que desvela su desprecio a lo público y su admiración a los mercados no regulados en su búsqueda del enriquecimiento infinito, que abraza al colectivo como si fuese su único propósito considerable; ha hecho emerger una obra altamente estimable para hacer un llamado a la reflexión sobre estos acontecimientos, convirtiéndose en un gran aporte para las generaciones comprometidas con el desarrollo progresivo y asertivo de los actos políticos de nuestra era.

Antes de su lamentablemente muerte, en su testamento3 dedicado sobre todo a los jóvenes (“Algo va mal”), así como a sus hijos y a todos los estudiantes del mundo, ordena y analiza los factores que han producido los acontecimientos negativos y el consecuente estado de las cosas revelados en nuestra actualidad, resaltando que la falta de ideas que contrarresten la corriente dominante de laisser faire en las sociedades democráticas favorece el crecimiento del desorden de la lógica egoísta de los mercados.

Expone además, la defensa de la socialdemocracia como forma de gobierno que garantiza, o al menos lo intenta, un funcionamiento lo más justo posible de la sociedad y advierte acerca de que nada asegura que sigamos viviendo como ahora vivimos, de que “incluso las democracias liberales más sólidas pueden llegar a zozobrar”. De esta forma exhorta a “mirar críticamente nuestro mundo” y actuar en consecuencia.

Es posible apreciar que el fin de siglo XX y el comienzo del siglo XXI estuvieron marcados por el derrumbe de los grandes bloques políticos, económicos, sociales y militares desde los que se irradiaban las ideas, argumentos y propuestas que permitían la comprensión del mundo y su dinámica, que dominaron la escena global por casi 50 años.

Justamente, a principios del mes de noviembre de 1989 se derrumbaba el tristemente célebre Muro de Berlín, logrando no sólo su caída expresa, donde los ciudadanos de ambos lados del muro destrozaron la expresión en ladrillos y concreto de su separación por motivos ideológicos y políticos, sino que también significó el destrozo de una forma de comprender la vida, el mundo y la realidad. Algunos meses después, sin cumplir con la profecía apocalíptica que se auguraba de parte y parte, la Unión Soviética se extinguió y el modelo del llamado “socialismo real” terminó por demostrar su inviabilidad.

Con el derrumbe de una forma, estilo y comprensión de la vida del hombre desde la confrontación de bloques ideológicos y políticos, también se derrumbó su entramado moral y ético. Y este último es el que mayor significado arrastra sobre la humanidad. Judt (2010:17) es claro cuando indica que “Durante treinta años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material: de hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido de un propósito colectivo”. Con la emergencia del beneficio material como pauta de relación entre los hombre y virtud ensalzada por buena parte de la sociedad, la vivencia en un conjunto de valores comunes como base de la existencia poco importa.

La necesidad por llegar a la “vida buena”, la vida en convivencia que apunte a la trascendencia y consolide proyectos políticos comunes, es rápidamente sustituida por la “buena vida”, es decir, por el afán de amasar y acumular lo suficiente para tener más, demostrarle a los otros que el recurso monetario es el nuevo dios a quien adorar y estructurar la vida social por lo que poseemos, y no por la necesidad de alcanzar la convivencia como expresión de la ética.

Este proceso de alejamiento de la ética y consolidación del materialismo como nueva virtud, no sólo es propia de la vinculación entre los miembros de la sociedad, sino que extiende su brazo hasta la propia cúspide el Estado. Para lamento de la comunidad política de la época que vivimos, el acceso legítimo a los centros e instituciones de poder político poco tiene que ver con la aplicación de un programa sustentado en una ideología, o generar soluciones consensuadas que repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida del colectivo. Más bien, asumir cargos en los gobiernos se convierte en la oportunidad ideal para ejercer esta suerte de “neo-virtud”, alcanzar el beneficio material individual. Por ello, constituirse en un actor político práctico significa no sólo la natural lucha por el poder, sino demostrar y demostrarse a sí mismo que existe una verdadera brecha entre la “vida buena” y la “buena vida”, brecha sustentada –exclusivamente- en la ética.

A partir de las ideas presentadas hasta este punto, cabe preguntarse ¿Por qué ocurre esto? Más allá del lugar común del “fin de las utopías”, la emergencia de una nueva esperanza que no termina por nacer, lo que llevamos del siglo XXI nos pone en claro que como colectivo necesitamos nuevas esperanzas, nuevas ideas que motiven y activen nuestra actuación política, que nos ofrezcan la comprensión de una realidad futura mejor que la presente en la que podamos confiar.

Sobre este punto, Judt (2010:19) es tajante al señalar “…la nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que va a heredar… esos temores van acompañados de sensación general de frustración: nosotros sabemos que algo está mal y muchas cosas que no nos gustan… [A diferencia de] la época del dogma radical…nosotros sabíamos cómo arreglar el mundo.” Época la nuestra en la que reconocemos con exactitud que algo no marcha bien, época en la que generamos verdaderos diagnósticos que demuestran con claridad las cosas que marchan y las que no, época que depende de una generación unida a las tecnologías de información y comunicación que espera darle un verdadero contenido ético a su momento y realidad.

A diferencia de los idealistas años 60, donde la cuestión no fue únicamente el problema, sino las soluciones a los problemas de la sociedad revestidas de un barniz ideológico y una escala de valores particular, el hoy día genera más ansiedad que seguridad. Esta aplastante carga de ansiedad proviene de la falta de un proceso de construcción de la identidad política propia, identidad que requiere de instituciones de poder, instituciones de presión y una responsable actitud militante que encare los problemas de la comunidad, donde los valores comunes y la ética de la “vida buena” sean el armazón que la sostenga.

Tal como señaló algunas líneas atrás, la “neo-virtud” del materialismo lleva al establecimiento del hedonismo y del individualismo, como la perversa amalgama del hombre con su realidad, lo que permite asumir que el regodearse en la vida privada, en expresiones tales “No me meto en política, porque si no trabajo, no como”, sirven de perfecta justificación para evitar el compromiso de la convivencia y el establecimiento de comunidades políticas que dejen atrás la mera supervivencia.

En este sentido, encerrarse en lo privado y negarse a lo público es una evidente expresión miedo, entendida por Judt (2010:23) como resultante de la inseguridad en los siguientes términos “La inseguridad engendra miedo. Y el miedo –miedo al cambio, a la decadencia, a los extraños y a un mundo ajeno- está corroyendo la confianza y la interdependencia en que se basan las sociedades civiles”. El miedo, expresado en inseguridad, lleva al hombre a colocarse de espaldas a su realidad, ya que la diversidad, la no uniformidad y la convergencia de distintos postulados, actores e ideas en un mismo contexto, son propias del mundo globalizado, en el que las posturas extremas de izquierda o derecha, capitalismo neoliberal o socialismo estatizante poco aportan a la “vida buena”.

Entre otros aspectos, resulta interesante concluir con una reseña de Antonio Muñoz Molina, a propósito de su elogio de la socialdemocracia:

"A Tony Judt, que no volverá a disfrutar de ellos, los trenes le parecen el símbolo más hermoso de lo que sólo puede existir gracias al esfuerzo de todos y está al servicio de cada uno; la clase de servicio que sólo puede ofrecer el Estado, y que cuando se privatiza cae en la ruina y en la ineficacia; lo que se ha mantenido prometedor y moderno durante casi dos siglos, gracias a la acumulación de esfuerzo y experiencia de generaciones sucesivas". El propio Judt señaló que "la socialdemocracia, de una u otra manera, es la prosa de la política contemporánea europea".

…

"Sólo la historia podrá ayudarnos a recordar en los años venideros por qué parecía tan importante erigir cierta Europa a partir de los crematorios de Auschwitz", escribió Judt al final de Posguerra. "La nueva Europa, unida por los signos y símbolos de su terrible pasado, constituye un éxito notable, pero estará siempre hipotecada con ese pasado. Para que los europeos conserven ese vínculo vital -para que el pasado del continente siga proporcionando al presente de Europa un contenido reprobatorio y un objetivo moral- habrá que enseñárselo de nuevo a cada generación. Puede que la Unión Europea sea una respuesta a la historia pero nunca podrá sustituirla".

Aranguren, José (2009). Ética. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, España.

Goleman, Daniel (2006). Inteligencia Social. Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. México D.F.

Goleman, Daniel (2009). Inteligencia ecológica. Ediciones B, S.A. de C:V. México, D.F.

Judt, Tony (2010). Algo va mal. Ensayo-Filosofía, Editorial Taurus.

Martin Fiorino Víctor (2008). Desafíos actuales de la ética aplicada. Primera edición. Graficolor C.A. Maracaibo. Venezuela.

Muñoz Molina, Antonio. Un elogio de la socialdemocracia. Babelia- Ida y Vuelta, Diario El País, España (23/Octubre/2010).

Romero, C. (2008). Gerencia empresarial desde una perspectiva ergonómica. ID-793. Sexto congreso internacional de prevención de Riesgos Laborales. La Coruña, Galicia. España.

Romero Díaz, Carmen Helena (2009). La prevención de riesgos laborales y el sentido social responsable desde la gerencia médico-asistencial. ID-2497. VII Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (ORP/2009). Santiago de Chile. Chile. Noviembre/2009. http://es.scribd.com/doc/45059479/1247

Ramoneda, Josep (2010). El testamento político de Tony Judt. Babelia- Crítica: Pensamiento, Diario El País, España (23/Octubre/2010).

Sotolongo, Pedro (2006). Teoría social y vida cotidiana: la sociedad como sistema dinámico complejo. Publicaciones Acuario. Ciudad de La Habana, Cuba.

1 Romero Díaz, Carmen Helena (2009). La prevención de riesgos laborales y el sentido social responsable desde la gerencia médico-asistencial. http://es.scribd.com/doc/45059479/1247

2 Romero Díaz, Carmen Helena (2009). La prevención de riesgos laborales y el sentido social responsable desde la gerencia médico-asistencial. http://es.scribd.com/doc/45059479/1247

3 Ramoneda, Joseph

(2010). El testamento político de Tony Judt. http://elpais.com/diario/2010/10/23/babelia/1287792763_850215.html