Heidy Cristina Gómez Ramírez*

*Socióloga, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia, Candidata a Magíster en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 2013. Correo electrónico: heidy.gomez@udea.edu.co

1 Artículo fruto de las investigaciones personales de la autora.

La violencia contra las mujeres en la ciudad de Medellín, es una constante que ha tenido variaciones en el tiempo y en las formas en que se ejercen estas van desde las violencias simbólicas tradicionalmente naturalizadas, hasta las violencias físicas. El movimiento social de mujeres en la ciudad no ha sido ajeno a esta problemática y ha emprendido acciones concretas que han incidido en la creación de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Si bien esto ha sido un logro importante, es necesario determinar cuál ha sido el aporte de esta Secretaría para que el derecho a la seguridad de las mujeres sea reconocido, tomando como referencia la zona nororiental de la ciudad. Esta es una de las zonas con mayor nivel de organización social y política de las mujeres, quienes implementan acciones concretas a pesar del contexto de conflicto armado e identifican desde un enfoque de seguridad humana, las diversas violencias como también las formas para enfrentarlas a partir de acciones directas o procesos de incidencia territorial y social. Esto contrasta con el hecho de que según datos de la Secretaria de Salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal es donde más vulneraciones a sus derechos humanos enfrentan las mujeres. Este análisis se hace a partir de entrevistas a diferentes mujeres que tienen una mirada diversa desde el rol o la función que desempeñan bien sea en la Administración Municipal, en las comunas en que habitan o las organizaciones sociales a las que pertenecen y una revisión de fuentes institucionales que elaboran las estadísticas sobre el tema.

Palabras clave: Derechos humanos de las mujeres, seguridad, seguridad humana, violencia contra las mujeres, acciones colectivas, Secretaría de las Mujeres, Alcaldía de Medellín, zona nororiental, comunas 1, 2, 3 y 4.

La ciudad de Medellín cuenta con una historia reciente marcada por episodios de violencia ligados al fenómeno del conflicto armado y al negocio del narcotráfico, estos, gracias al ejercicio mediático constituyen los hechos de mayor preocupación que dejan de lado las demás problemáticas que enfrentan sus habitantes y más concretamente las mujeres, como son los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar que por lo general no tienen el mismo nivel de visibilización.

En este sentido, es necesario destacar la situación de violencia que enfrentan las mujeres que habitan un territorio específico de la ciudad como es la zona nororiental, en donde al igual que en otros sectores aún hay fuertes indicios de una cultura patriarcal que predomina y establece las formas de relacionamiento. Las niñas y las mujeres jóvenes son quienes están más expuestas a padecer las violencias sexuales, mientras que las mujeres adultas son afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado ya sea rural o intra urbano, igualmente otros asuntos como la explotación sexual y el abuso sexual son variables que han predominado y que en los últimos años han tomado una particular relevancia, según denuncias de diversas organizaciones frente al tema (IPC, 9 de septiembre de 2010; El Tiempo, 10 de septiembre de 2010).

Igualmente se han logrado determinar otras variables como las amenazas y el confinamiento, principalmente por sus compañeros afectivos que pertenecen a los grupos armados ilegales que operan en estos territorios; la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la violencia sexual, la drogadicción desde muy temprana edad; la violencia económica, al no tener accesos a ingresos que les permitan llevar una vida digna y, la violencia política, mediante amenazas y coacción a mujeres que participan en espacios comunitarios y de decisión frente a los recursos de presupuesto participativo (Estrada: 2011, 23).

La zona nororiental la componen las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique y 4 Aranjuez, estas concentran un total de 556.096 personas que representan casi el 25% por ciento de la población total de la ciudad, de las cuales 47% son mujeres y 53% son hombres2. Socioeconómicamente este sector de la ciudad, se caracteriza por tener un bajo promedio (36.8) según el Índice Multidimensional de Calidad de Vida propuesto por la Alcaldía de Medellín, superando los 30 puntos en relación a la más alta que es el Poblado (76.6).

Tres de las cuatro comunas que hacen parte de esta zona3, presentan las más altas tasas de fecundidad en adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad, siendo superior en promedio a la tasa del país, de 3.15 por cada mil niñas en estas edades, frente a una tasa nacional de 2.92 (Medellín cómo vamos, 2012: 39).

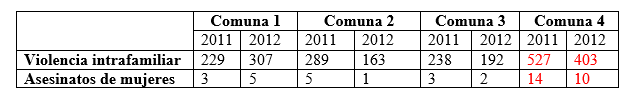

Entre el 2011 y el 2012 se presentaron en esta zona 43 asesinatos de mujeres, predominando los casos en la comuna 4 Aranjuez. De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, la mayoría de estos casos están ligados a retaliaciones entre grupos armados que operan en este sector de la ciudad4. De otra parte, frente a los casos de violencia intrafamiliar este sector concentró durante esos dos años el 26% del total de los casos registrados en la ciudad es decir 2.348 casos en total, destacándose nuevamente la comuna 4 Aranjuez y la comuna 1 Popular como las de mayor número de hechos (Personería de Medellín, 2012).

Sin importar la condición social, ocupación o edad son las mujeres quienes aportan la mayor proporción de víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia sexual en Medellín, es así como en el 2012 en el primer caso 4.286 mujeres fueron agredidas frente a 875 hombres y 1.703 mujeres frente a 410 casos de hombre violentados sexualmente (Corporación Vamos Mujer y Mujeres que crean, 2013, 30 y 35). De igual manera se instala en la discusión pública los casos de feminicidios, concepto que aunque es controversial en el medio, en tanto que no todos los casos de asesinatos de mujeres pueden ser catalogados como feminicidios, permite recordar que las violencias sufridas por las mujeres tienen particularidades que las diferencian de las que sufren los hombres (Vélez, 2012: 15).

Pese a esto la discusión y la acción en la ciudad frente al tema de la seguridad se ha centrado desde el enfoque tradicional, en la implementación de un mayor número de agentes de fuerza pública en los territorios de mayor disputa territorial entre los grupos armados, si bien esta es una problemática creciente que ha afectado a la ciudad en los últimos 30 años, no es posible centrar la atención solamente en el enfoque restringido y militarista de la seguridad ciudadana, pues desde el enfoque de los derechos humanos es necesario ampliarlo a otro más integral como la seguridad humana, sin embargo la tensión en reconocer la seguridad como un derecho humano o el derecho humano a la seguridad presenta muchas aristas.

Este trabajo se realiza desde un estudio exploratorio descriptivo de la investigación cualitativa, en tanto no hay estudios previos que contengan esta delimitación espacial con los dos campos de análisis centrales que supone, la Secretaría de las Mujeres y las mujeres de la zona nororiental. Es descriptivo porque arroja unos elementos que caracterizan la respuesta institucional y de las mujeres frente al problema de las violencia y la inseguridad.

Igualmente es un área de investigación que se ha ido consolidando en los últimos años, a partir de un interés académico y político por entender cómo se ha venido construyendo la seguridad pública de las mujeres que es el enfoque propuesto por la Secretaría de las Mujeres.

Para ello se realiza una lectura de contexto a partir del rastreo de fuentes documentales secundarias que describan la manera como se ha abordado el tema de derechos humanos, seguridad y violencias contra las mujeres, los enfoques y desarrollos de los mismos entre los años 2011, 2012 y 2013. Igualmente se realiza una revisión crítica de los planes y programas que implementa la Secretaría de las Mujeres desde el año 2008, orientado principalmente a entender la estrategia de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín. Y finalmente se construye un estudio de caso de las acciones que las mujeres promueven en la zona nororiental para enfrentar las violencias y generar entornos de seguridad desde un enfoque amplio que garantice el ejercicio de sus derechos.

Se realizaron cuatro entrevistas exploratorias a mujeres que cumplen con ciertos requisitos como el ejercicio de liderazgo en la zona nororiental, quienes han hecho parte del movimiento social de mujeres y conocen la trayectoria de éste para la creación de la Secretaría de las Mujeres en la ciudad y/o son funcionarias de esta dependencia y tienen una lectura crítica acerca del impacto que esta Secretaría ha tenido para disminuir o enfrentar las violencias que se ejercen contra las mujeres. En consecuencia son mujeres que tienen un marco explicativo histórico que permite entender la relevancia de la Secretaría en un contexto como el de Medellín.

El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia que tienen en la zona nororiental de Medellín los programas y proyectos de la Secretaría de las Mujeres específicamente desde el programa de Seguridad Pública para las Mujeres. Con el fin de ampliar un poco la comprensión de este tema el artículo se divide en cinco partes, la primera hace una discusión para entender el derecho humano a la seguridad de las mujeres apoyado en algunos ámbitos normativos y teóricos.

El segundo realiza un pequeño esbozo de la manera como se ha abordado el tema de la seguridad de las mujeres en el país pero en particular en la ciudad, dejando claro que aún falta mucho trabajo para hacer, para entender desde dónde y cómo abordar las violencias que las afectan y las hacen sentir inseguras. El tercer apartado describe los planes y programas de la Secretaría de las mujeres haciendo énfasis en las relacionadas con el área de seguridad pública. El cuarto expone desde el trabajo colectivo de las mujeres en la zona nororiental las acciones que vienen implementando para enfrentar las violencias y los factores que generan inseguridad a las mujeres que habitan este sector de la ciudad y finalmente unas consideraciones generales desde las cuales se tejen algunas reflexiones sobre el tema.

Para las mujeres el sentirse seguras en los territorios en que habitan y transitan, implica la tranquilidad de que sus derechos son respetados. La seguridad podría argumentarse como derecho en tanto está ligada a la realización efectiva de los derechos fundamentales y a la garantía de la existencia de sanción para quienes los transgredan; siendo ambos aspectos complementarios y referidos a un marco de derecho regulatorio, que exige entre otras el cumplimiento de otros derechos como la integridad física5, además de condiciones como un ambiente social libre de amenazas físicas y emocionales, estabilidad laboral, y el respeto a los bienes individuales, familiares y colectivos, patrimoniales y culturales; surge así no como un propósito o un fin determinado sino que es una cualidad característica del orden o la armonía social.

Ante esto existen una serie de mecanismos internacionales que buscan proteger los derechos humanos de las mujeres, además de aportar elementos para leer los temas relacionados a la seguridad para hombres y mujeres con un enfoque diferencial y que en Colombia se han ido incorporando, como la CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación establecida en 1979, la Declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer en 1994 creada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 48/104 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida como “Convención de Belém Do Pará”6, que a nivel nacional se materializan en la Ley 1257 de 2008 donde se establecen normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Las luchas sociales de los movimientos de mujeres han dejado como consecuencias la contribución desde unos marcos normativos a nivel internacional, que surgen como el resultado de una exposición de motivos acerca de los factores de inequidad y discriminación que han marcado las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, trayendo consigo formas de relacionamiento que dejan en gran desventaja a las mujeres, en tanto que las relega en lo simbólico, lo político y lo físico, en lugares que lo que hacen es develar una tradición patriarcal y conservadora, que incide de manera negativa en la forma como ven, interpretan y viven el mundo que les rodea.

Esto conlleva a que constantemente su concepción de derecho humano a la seguridad sea vulnerado en todos los espacios, repercutiendo en una segregación en lo privado, limitando su participación en los asuntos públicos bien sea por la escasez o por la limitación de las plataformas ofrecidas, restándoles de esta manera la oportunidad de cuestionar los sistemas socio sexistas, lo que redunda en el círculo vicioso en el que gira una gran proporción de las mujeres del mundo, las cuales carecen de las condiciones y los mecanismos para fortalecer, expandir y reflejar su capital intelectual y las herramientas económicas y sociales para superar las situaciones de desigualdad y dependencia.

Hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y en consecuencia el derecho humano a la seguridad, no solo requiere de la intención del gobernante sino de contar con los métodos y herramientas que logren materializarlo. Como también de una aplicación objetiva de las normas existentes y no mediadas por criterios ideológicos y/o morales que anteponen las fundamentaciones iusnaturalistas a las positivistas, desde los intereses personales.

Se han logrado importantes avances en materia de legislación nacional, pero aún es indispensable continuar en la lucha por desmontar las estructuras patriarcales que se resisten a desaparecer y peor aún, inciden en los procesos de reconocimiento y aplicación de estos derechos. En esa línea, la búsqueda del bien común en este caso representado en la seguridad puede llegar a expresar consensos que lo único que harían es aumentar los efectos de la dominación y la subordinación, en tanto que las libertades y derechos de las mujeres continuarían suscribiéndose a lo que se entiende como común, determinado por lo masculino.

Las perspectivas que plantea el campo de los derechos humanos conlleva a pensarlos como acciones dinámicas y transversales que crucen todos los temas y acciones (Angarita, 2012: 23) relacionadas con la dignidad de los seres humanos, y esto incluye identificar unas necesidades estratégicas de género que según Masollo (2003) “son aquellas que las mujeres identifican en virtud de su posición subordinada a los hombres en la sociedad; varían de acuerdo a los contextos particulares y se relacionan con las divisiones del trabajo, del poder, y del control por género. Pueden incluir asuntos como los derechos legales, la violencia doméstica, la igualdad de salarios y el control de las mujeres de su propio cuerpo. Satisfacer las necesidades estratégicas de género ayuda a las mujeres a lograr mayor igualdad, libertad y autovaloración, desafiando la posición subordinada de la mujer. Son formuladas a partir del análisis y toma de conciencia de la subordinación de la mujer al hombre, según el contexto cultural y socio-político dentro del cual estas necesidades emergen y son formuladas”.

Tanto en el espacio público como en el privado es necesario desarrollar estrategias para una adecuada convivencia, identificando, en primer término una tensión que subyace en el debate actual: la contradicción entre la preservación y fortalecimiento del tejido social en la ciudad, por una parte, y una tendencia a la “privatización” de la vida social, por otra. Esta contradicción –marcada en forma importante por la presencia del tema de la inseguridad y la violencia- es particularmente relevante en la vida de las mujeres. Así mismo, esta preservación y fortalecimiento del tejido social implica la adecuación de entornos físicos amables, incluyentes, que permitan crear la confianza necesaria para la desactivación de actitudes y sensaciones de miedo inscritos en un imaginario que además de expulsarlas al espacio privado o doméstico como única opción, les niega la posibilidad de una libertad y un desarrollo pleno de sus capacidades como ciudadanas y sujetos de conocimiento y experiencia.

En los últimos años el miedo, la violencia y la inseguridad han sido objeto de investigaciones en ciencias sociales, que buscan analizar su incidencia en la sociedad desde diversos enfoques y perspectivas. Igualmente la necesidad por explicar los fenómenos que acontecen en sociedades específicas ha conllevado a que se delimiten los espacios de indagación, con el fin de obtener un profundo análisis -que además de visibilizar algunas causas estructurales-, ayude a comprender y explicar los factores que irrumpen en la vida cotidiana de las personas alterando prácticas y formas de convivencia, algunos de estos se han centrado en rastrear el miedo como construcción social y la manera cómo éste incide en las relaciones sociales (Reguillo: 2000 y Villa: 2003) o, a interpretar la manera cómo la inseguridad se complejiza cuando el miedo se interpreta y se vivencia de distintas formas bajo las características que determinan los grupos sociales: edad, clase social y género (Kessler: 2009).

En cuanto al tema de seguridad, violencia y género, estos han sido el centro de interés de algunos países, especialmente en Latinoamérica, donde se ha visto con gran preocupación cómo los índices de violencia contra las mujeres han ido aumentando de una manera alarmante en las últimas décadas7. Igualmente se vienen realizando importantes aportes que analizan la violencia que viven las mujeres especialmente en el espacio público. Estos estudios ponen de manifiesto los problemas que tienen las ciudades tanto en su infraestructura como en los modelos de planeación, que excluyen y niegan las dificultades que tienen las mujeres para un real acceso y ejercicio de sus derechos como son los casos concretos de Chile, España y Perú (Saborido: 2009; Duran:2008; Cabrera:2007), pero además la manera como estas formas de exclusión del espacio público inciden en las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres (Falú: 2009; Vargas: 2007).

Estas lecturas sobre la inseguridad y la violencia contra las mujeres, han permitido reconocer el incremento de las situaciones que las afectan, y la necesidad de ampliar los enfoques existentes sobre el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, a otros más amplios o integrales como la seguridad humana de acuerdo a los criterios y condiciones específicas de cada contexto, algo que los sectores feministas ya habían ido apuntalando como necesario para alejarse del marco militarista predominante (Angarita: 2010; Carcedo: 2006, Villelas. 2007). Igualmente y teniendo como base estos hallazgos, se han ido consolidando aportes que contribuyen con el diseño de unas herramientas metodológicas para la realización del trabajo de campo bien sea para la sensibilización, intervención, investigación e implementación de políticas públicas de seguridad con enfoque de género (Dalmazzo: 2010 y Rainero: 2006).

Actualmente en Colombia los estudios sobre seguridad con enfoque de género no son muchos. Algunas de las investigaciones existentes centran y delimitan su estudio en el ámbito de la esfera doméstica, visibilizando y analizando el feminicidio como una consecuencia final y fatal de la violencia intrafamiliar (Castillo: 2007). Otras analizan las implicaciones y consecuencias en la seguridad de las mujeres por causa del conflicto armado interno que vive el país desde los lugares que ocupan dentro del mismo (Londoño: 2008) y algunas se centran en analizar la inseguridad en los entornos urbanos (Caicedo: 2013). Finalmente hay una interpretación sobre la legislación existente en materia de no violencia contra las mujeres orientada a que trascienda y se aplique adecuadamente (Ramírez: 2010).

Por su parte las investigaciones sobre la violencia de género en la ciudad de Medellín se quedan en informes y diagnósticos, algunos centrados en el tema de las violencias sexuales (Mujeres que crean: 2002 al 2013; Roldán: 2010; Gómez: 2007 y Gómez: 2009); los cuales responden más bien, a requerimientos urgentes y manifiestos de la política pública que, aun siendo necesarios, toda vez que contribuyen a visibilizar el problema y a ponerlo en el centro del debate público, no trascienden el campo de análisis y la discusión teórica, pese a esto, algunos avances ponen en la discusión el concepto de feminicidio desde el ámbito doméstico hasta el contexto urbano como visibilizando las realidades concretas y particulares que rodean estos casos (Vélez-Guzmán: 2012).

Incluso algunos de estos diagnósticos son promovidos a partir de la asignación de recursos del presupuesto participativo8 por las organizaciones de base de mujeres y ejecutados por organizaciones sociales (IKALA: 2013a, IKALA: 2013b). Estos estudios constituyen un importante aporte no solo al conocimiento en tanto que surgen de reflexiones y análisis de las mujeres que viven en los territorios, sino que también son insumos importantes para el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres en sus territorios.

Este panorama vislumbra un amplio camino por recorrer en relación a los estudios de seguridad humana de las mujeres, que vaya más allá del hecho de que las mujeres se sientan seguras en el espacio público, tal como lo plantea la Corporación Humanas, hay unos mínimos claros establecidos como el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como un marco general, la seguridad económica para la autodeterminación de las mujeres, la no violencia contra las mujeres que garantiza la no discriminación, el goce de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad en la participación (Humanas: 2007).

Por su parte desde la academia el trabajo sobre las mujeres se ha abordado de una manera muy general haciendo énfasis en el tema de las múltiples violencias, sin embargo hay acercamientos en la lectura desde el enfoque de la seguridad humana desde el cual se cuestionan asuntos como el ámbito doméstico, la pobreza, los feminicidios y la seguridad de la ciudad para las mujeres (Henao: 2012). Igualmente la seguridad para las mujeres, es una dimensión emergente que aparece desde este enfoque, concibiéndola incluso como uno de los asuntos prioritarios a trabajar en la ciudad (OSHM: 2009).

En este sentido el trabajo en la ciudad es apenas incipiente, si bien hay logros importantes en tanto se consolida un espacio institucional como es la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, creada por el Concejo de Medellín, el 8 de marzo mediante acuerdo 001 de 20079, y apoyada por el movimiento social de mujeres. Además de una estrategia de seguridad púbica para las mujeres creada en el periodo de 2008 – 2011 denominada “Medellín Ciudad Segura para las Mujeres, Mujeres Seguras para la Ciudad”10, la cual plantea una articulación con el concepto de seguridad humana, aunque esto aún no se materializa. A esto se suman los estudios que desde esta dependencia se realizan en convenio con universidades y organizaciones los cuales no son de acceso público, situación que dificulta el rastreo de estas fuentes. Sin embargo es un interés de este breve estudio, develar un poco más que se ha hecho desde esta instancia no solo en materia investigativa sino en términos de transformaciones reales en la vida de las mujeres.

La existencia de la Secretaría de las Mujeres, representa en el accionar político y colectivo del movimiento social de mujeres, un gran avance en términos de la incidencia que es posible lograr desde las bases para la creación de instancias desde las cuales se diseñen e implementen políticas públicas que garanticen los derechos de la población, en este caso de las mujeres.

El movimiento social de mujeres en la ciudad tiene sus orígenes durante de las décadas de los 70 y los 80, buscando generar mayor incidencia política desde la acción colectiva, trabajo que se ha ido consolidando y fortaleciendo hasta poner en los escenarios de discusión pública, que lo “personal también es político” y público, sobre todo, en problemáticas como la violencia intrafamiliar y de género. Esta premisa se establece en una sociedad cada vez más compleja ante las problemáticas que enfrentan las mujeres en la ciudad que obligan a demandar más atención por parte del Estado y a la consolidación de políticas públicas más eficaces.

La última década es quizás en la que más logros ha alcanzado el movimiento, gracias a la estrategia organizativa que se ha implementado desde la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, la cual está conformada por mujeres de diversos sectores: representación de organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas y otras sin pertenencia organizativa, pero con compromiso con el movimiento social de mujeres, quienes articuladamente elaboran las propuestas que han de llevar al escenario público. Estas propuestas se han constituido en 5 Agendas Ciudadanas de las Mujeres para Medellín, en las cuales desde la voz de las mujeres se brindan elementos para la política pública en el manejo de las situaciones que las afectan, enfocadas en diversas áreas como la violencia, la seguridad y una vida digna y que se ha materializado en la creación de la Secretaria de las Mujeres, como también en la elaboración e implementación de normas, leyes, acuerdos y decretos que buscan reglamentar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias11.

Desde estas agendas no solo se han consolidado propuestas concretas hacía la administración, sino también importantes ejercicios de veeduría ciudadana para velar por el cumplimiento de los compromisos pactados con las administraciones de turno, como es el caso del seguimiento a la creación de la Subsecretaría Metromujer mediante Decreto 151 de febrero de 2002, en el Plan de Desarrollo del Alcalde Luis Pérez (2001-2003), al Plan de Desarrollo de Sergio Fajardo (2004 – 2007), en particular, en este periodo se generó una gran movilización en la ciudad con el fin de poner en la discusión pública la creación de la Secretaría de las Mujeres, que conllevó a que finalmente se hiciera efectiva mediante Acuerdo Municipal 01 de 2007.

Luego de que se lograran identificar algunas falencias de esa subsecretaría, pues como entidad de rango medio tenía limitadas posibilidades para que las políticas de género se integraran adecuadamente a la agenda política local, esto además de la limitada participación en espacios institucionales, la falta de reconocimiento, autonomía y de incidencia en la estructura global de la Administración, fue posible crear los argumentos para la modificación del Decreto 151 de 2002 y en consecuencia, se crea la Secretaría de las Mujeres.

La creación de esta dependencia encontró las condiciones técnicas, sociales y políticas que le favorecieron. En cuanto a las condiciones técnicas, había un rigor técnico del proyecto de Acuerdo que se sustentaba además en la capacidad de gestión administrativa interna que ya tenía Metromujer. En cuanto a las condiciones sociales, se abría un campo de intervención dadas la desventaja real en la que se encontraba la población femenina de la ciudad en los diversos campos, pero lo más importante es que respondía a una demanda del Movimiento Social de Mujeres y del Movimiento de Nuevas Masculinidades que le inyectaban un alto valor de legitimidad. Finalmente unas condiciones políticas, en tanto que existía una voluntad política de la Administración de turno para trabajar los temas de equidad de género y un ambiente favorable desde la opinión pública que avalaba la propuesta (González: 2009, 39).

En su condición de entidad rectora de las Políticas Públicas para las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín, mediante el Acuerdo 022 de 2003, la Secretaría de las Mujeres contribuye a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y a la disminución de prácticas discriminatorias que atentan contra el desarrollo político, social, económico y cultural de las mujeres del municipio de Medellín a través de la transversalización del enfoque de equidad de género en el diseño, implementación, coordinación, monitoreo y asesoría de las políticas, planes y programas de la Alcaldía Municipal.

El Acuerdo 52 de 2011 “por medio del cual se crea en el Municipio de Medellín el Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia”, crea las posibilidades jurídicas para que la Secretaría de las Mujeres actúe de manera articulada con la Defensoría del Pueblo con el que además se da cumplimiento a las ley 1257 de 2008 en su art. 8, literal b, pero adquiere una especial relevancia en tanto institucionaliza vía acuerdo municipal el primer Consejo de Seguridad Pública para las mujeres del país, como la instancia responsable de la definición de acciones relacionadas con la seguridad pública para las mujeres con el fin de posicionar entre los tomadores de decisiones sus propuestas y acciones, es así como pasa de ser una política de un gobierno bajo acuerdo municipal a una política de Estado.

Así mismo y de la mano de estos antecedentes sociales, existen unos marcos normativos internacionales suscritos por Colombia que refuerzan los planes de acción de la Secretaría de las Mujeres en Medellín, entre otros, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993), la Corte Penal Internacional (2003), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) (1994), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas (1999), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada y Transnacional, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos (Viena, 1993), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) entre otras.

Y unos marcos nacionales que obligan al Estado a proteger a las mujeres de todo tipo de violencias, a garantizar su seguridad personal y su derecho a la igualdad y no discriminación, la ley 1257 de 2008 y el Auto 092 de 2008, como los de mayor peso en el campo jurídico.

La Secretaría de las Mujeres del Municipio de Medellín trabaja en cuatro áreas estratégicas: Autonomía Económica de las Mujeres, Participación Social y Política, Reconocimiento de Derechos y Potencialidades y Seguridad Pública, las cuales responden al marco propuesto desde las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 Medellín es Solidaria y Competitiva. Estas a su vez tienen un eje central que es la transversalización del enfoque de género.

En el periodo del Alcalde Aníbal Gaviria, se presenta un proceso de modernización el cual se afirma en el Decreto 456 de marzo de 2013, que determina un soporte administrativo de planta, en tanto que quienes allí laboran tienen la posibilidad de realizar una carrera administrativa. Esto en el ámbito de lo público, puede llevar a fortalecer el sostenimiento de los procesos, en ese sentido esta dependencia pasa de tener una estructura de 13 a 44 personas asignadas. En su orden la Secretaría actualmente cuenta con dos Subsecretarías: una de derechos y una de transversalización (Entrevista 1).

Tiene 8 proyectos y un programa, el de Seguridad Pública de las Mujeres, el cual tiene como objetivo “promover una vida más segura para las mujeres en los espacios públicos y privados con el desarrollo de medidas que les permita el efectivo acceso y garantía de sus derechos”. Recoge en su integralidad las acciones a través de cuatro componentes12 (Secretaría de las Mujeres: 2008):

- La gestión del conocimiento, información, investigación y difusión, desde la cual se orienta a conocer la situación objetiva de la percepción de la seguridad de las mujeres en la ciudad13.

- El empoderamiento de las mujeres, a través de mecanismos sociales, como el factor de protección y prevención, busca que ante la victimización se garanticen la exigibilidad y el restablecimiento de derechos mediantes la atención con enfoque de género y la protección de las víctimas14.

- Movilización social, desde allí se busca promover la construcción de imaginarios sociales que favorezcan la vigencia de los derechos de las mujeres a su seguridad y a una vida libre de violencias15.

- Fortalecimiento en justicia de género del Sistema Institucional de Atención, este componente tiene como propósito mejorar la calidad de la atención a las mujeres que han sufrido Violencias Basadas en Género VBG, disminuyendo la revictimización y mejorando el acceso y restablecimiento de sus derechos16.

Este último componente adquiere una importante relevancia en el campo de las políticas públicas, ya que es desde el Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres se direcciona la implementación de esta política, en ese espacio de carácter interinstitucional17 se “fortalecen y promueven acciones, planes, programas y proyectos, que propendan por el goce efectivo de derechos (GED) de las mujeres a una vida libre de violencias, a través del Sistema de Alertas Tempranas para la prevención de las VBG”18.

Este Consejo establece una estructura con Presidencia, Coordinación y Secretaría Técnica, y unas comisiones desde las cuales se orientan unas rutas de acción. La Comisión Primera desde donde se realiza el Análisis de contexto de los derechos humanos y seguimiento a casos especiales; la Comisión Segunda, que trabaja el fortalecimiento del sistema institucional de atención y finalmente la Comisión Tercera, encargada de la comunicación e información.

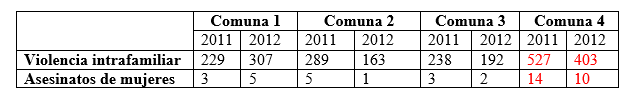

Los balances realizados sobre esta Dependencia se presentan de manera general frente a los logros y retos alcanzados en la ciudad, sin embargo haciendo un ejercicio de contrastación encontramos que hay una incidencia importante en la zona nororiental desde las diferentes áreas que componen la Secretaría de las Mujeres, analizado por porcentajes de manera que se permita identificar el mayor o menor número de intervención en cada una de las comunas.

El gráfico que se muestra a continuación evidencia que hay un trabajo importante en el tema de Autonomía Económica, pero es insuficiente ante la situación de pobreza que aún persiste. En el componente de Seguridad Pública se ubica en los últimos porcentajes de las intervenciones realizadas en este sector de la ciudad, lo cual repercute negativamente en las mujeres que allí habitan, tal y como se puede contrastar con la información presentada en el Concejo de Medellín en debate público sobre las violencias contra las mujeres19 por el Secretario de Salud Gabriel Jaime Guarín Alzate y que son tomados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, ratifica el alto porcentaje de mujeres afectadas por algún tipo de violencias, como lo expone el cuadro de Casos de violencias contra las mujeres.

Tal como se puede evidenciar en el gráfico hay una alta intervención de la Secretaria de las Mujeres desde el componente de Autonomía Económica, lo cual contrasta con los demás componentes, especialmente con el de Seguridad Pública. Desde este desbalance pueden explicarse en parte las altas cifras de los casos de violencia contra las mujeres que arrojó el análisis estadístico aportado por la Secretaría de Salud. Sin embargo plantear la explicación solo desde el factor de intervención por parte de la Secretaría sería hacer una mirada reduccionista del problema y desconocer los factores estructurales que subyacen en la ciudad pero especialmente en este sector sobre el tema, entre los cuales están las formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, la naturalización de las violencias, las formas de control y dominación sobre el cuerpo de las mujeres, las condiciones socioeconómicas entre otras.

Grafico 1. Intervención de la Secretaría de las Mujeres y Casos de violencias contra las mujeres zona nororiental 2011 - 201220

Lo anterior corrobora la afirmación del Secretario de Salud, “definitivamente las condiciones socioeconómicas o los atrasos en el índice de desarrollo humano que tienen también estas comunas, coinciden con esta problemática de violencias” (Acta Concejo 218). Los casos a los que se refiere hacen referencia al abandono, abuso sexual, intento de suicidio, negligencia, violencia contra las mujeres, violencias sexuales, violencia intrafamiliar y violencia psicológica.

La incidencia del Movimiento Social de Mujeres en los contextos locales ha sido de una fuerte relevancia, pese a que las mujeres consideran que éste no “tienen una definición ni una representación única” (Mujeres que crean: 2012). Se destaca por agrupar a mujeres y organizaciones diversas que fundamentadas en la ola del movimiento feminista de los años 60 y 70 construyeron sus apuestas para transformar las condiciones históricas que discriminaban y subordinaban a las mujeres a la cultura patriarcal. Muchas de las expresiones de organizaciones de mujeres en los barrios y comunas de la ciudad se inscriben en él, ratificando los procesos organizativos con que cuentan las mujeres y que en muchos casos se convierten en marcos de referencia para las diversas expresiones sociales.

Como parte de esa organización se crea la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín MTMM, como espacio de concertación con el Estado y otros organismos de la sociedad civil, a partir de 1995, colocando en los escenarios de discusión política las propuestas construidas por y para las mujeres, logrando incidir en las políticas públicas, a partir de la construcción de Agendas Ciudadanas de las Mujeres21. Allí se articulan organizaciones mixtas de mujeres que hacen trabajo en distintos lugares de la ciudad. Uno de los propósitos principales radica en hacer seguimiento a las políticas públicas para las mujeres y crear los escenarios de comunicación directa con la Administración Municipal a través de la Secretaría de las Mujeres (Entrevista 3).

En la comuna 1 Popular, al igual que en muchas comunas de Medellín desde la década de los 70 se fueron llevando a cabo los programas de madres comunitarias que buscaban cubrir las ausencias obligadas de madres y padres que por diversas razones no podían compartir con los hijos/as. A mediados de los 90 estas madres comunitarias compartieron la necesidad de tener un espacio para ellas mismas, en el cual expresaran sus problemas y angustias, desde ahí las mujeres:

“Empiezan a pensar los derechos humanos de las mujeres, porque cuando Semillas de Amor nació, fue una propuesta de las madres comunitarias, apoyada por Silvio Salazar Martínez22, pensando que los jóvenes que estaban en enfrentamientos eran niños que ellas algunas vez tuvieron en las guarderías” (Entrevista 4).

Allí empezaron a acudir mujeres de toda la zona nororiental y se fue consolidando como un espacio de escucha pero también de formación política que en 1997 recibió el nombre de Coordinación de Mujeres de la zona nororiental (CMZN) y que tiene como objetivo “Construir y fortalecer el movimiento social de mujeres de la Zona Nororiental, para aportar al desarrollo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres populares a nivel zonal, local, regional y nacional” (Mujeres que Crean, 2012).

La CMZN opera en forma asamblearia, y está conformada por aproximadamente 50 mujeres de diversos grupos de edad, con o sin pertenencia organizativa. En la plenaria se discuten y se toman las decisiones a las que haya lugar, como espacios de participación y representación política, los cuales son organizados en dos niveles, uno interno como movimiento, y otro externo con proyección social y comunitaria que busca incidir en la participación local regional y nacional, esto permite determinar la participación social y política del proceso.

Estas mujeres se han organizado para trabajar distintas áreas en el entorno comunitario como la formación política, el ingreso económico, la salud, lo artístico y cultural, y acompañando procesos de mujeres o mixtos, a partir de un equipo dinamizador23 que son quienes apoyadas por la Corporación Con-Vivamos24, planean y diseñan las estrategias de acción en sus territorios a nivel interno y externo, encaminadas a fortalecer el ejercicio político de las mujeres aumentando el nivel de participación en los espacios de decisión comunitaria como las juntas de acción local y comunitario y de decisión de inversión de recursos definidos en el presupuesto participativo25, igualmente a promover una vida libre de violencias contra las mujeres desde distintos escenarios de interacción social y comunitaria.

En el nivel interno implementan acciones en el territorio, que se concertan el primer domingo de cada mes, día de reuniones que se llevan a cabo de manera continua desde 1997. En el externo se configura un ala importante del movimiento social de mujeres en la zona nororiental que aporta al desarrollo zonal, local, regional y de país desde la participación en distintos espacios de mujeres con acción política y social26.

Entre las diversas estrategias de acción que se han propuesto están: potenciar espacios de encuentro y comunicación entre los distintos grupos de mujeres a nivel zonal, municipal, regional y nacional; evidenciar las distintas realidades de las mujeres y su contexto e integrar necesidades, intereses, potencialidades, como apuesta al desarrollo personal de las mujeres y al de la zona, en un nivel local, regional y nacional, aportar a la construcción de la zona desde las diferentes formas de participación de las mujeres: en lo individual, social, político y cultural y generar espacios de proyección de acciones conjuntas desde, con y para las mujeres de la zona nororiental y en los espacios de participación (Gómez, 2010).

Desde esta instancia y apoyadas por la Corporación para la vida Mujeres que Crean, se ha consolidado también la Concertación de organizaciones y procesos de la Zona Nororiental, la cual nace en el 2007, motivada por el interés de varias organizaciones sociales y comunitarias comprometidas con el trabajo, la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la juventud, desde allí y a partir del trabajo colectivo se realizan acciones conjuntas que visibilicen las situaciones que afectan los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Estas acciones están encaminadas a la defensa de los derechos, mediante la denuncia de actos discriminatorios, de marginación y subordinación, pero también a procesos de formación y promoción de autocuidado (Mujeres que Crean, 2012).

Sin duda alguna, la zona nororiental cuenta con algunos de los procesos más fuertes del movimiento social de mujeres, con incidencia en diferentes ámbitos. Además se convierte en pionera no solo de los procesos organizativos de mujeres en la ciudad, sino también en los ejercicios de convalidación de la Agenda Ciudadana de las Mujeres27, que cada tres años construye la MTMM, luego de discusiones y acuerdos con quienes participan en este espacio (Mujeres que Crean: 2012).

Algunas mujeres que han participado en estos procesos y que han ido consolidando una conciencia y acción política han propuesto algunos escenarios más concretos, a partir del diagnóstico existente (Rodas, 2011), que deja en evidencia el alto nivel de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y principalmente el elevado riesgo en el que se encuentran niños, niñas y adolescentes debido a la injerencia de estructuras criminales en la explotación sexual y la trata de personas entre otras, así como también las diferentes violencias que enfrentan las mujeres y que el enfoque restringido expresado en el aumento de la fuerza pública en los barrios, no permite visibilizar (Sierra, 2010; Rodas, 2011)28.

En los últimos años han ido apareciendo propuestas que buscan articular las acciones que se realizan en aras de promover y defender los derechos humanos de las mujeres, estas propuestas pasan por distintas denominaciones que van desde mesa de seguridad de las mujeres, mesa de derechos humanos, mesa de mujeres de la comuna 1 y red de seguridad humana de las mujeres de la zona nororiental (Entrevista 4).

Sin embargo la materialización de esta propuesta ha estado mediada por algunas coyunturas propiciadas por los actores del conflicto armado, que han generado situaciones de temor que conllevan a evaluar objetivamente los riesgos que puede producir esta propuesta, ya que si bien, el campo de acción propuesto se amplía a un marco general de las distintas violencias que afectan a las mujeres, no se puede desconocer que allí también inciden las dinámicas de control territorial y social de los grupos armados legales e ilegales.

Esta idea tiene como finalidad, abordar el tema de la seguridad de las mujeres desde el enfoque de la seguridad humana. Y sin determinar aun la forma de nominación, se han implementado campañas para sensibilizar frente al tema de trata de mujeres especialmente en las instituciones educativas de ese sector, pues según información que algunas de ellas empíricamente han recolectado, este es uno de los principales problemas que las afectan.

Igualmente las propuestas de diagnósticos sociales para conocer las violencias que las afectan, en muchas ocasiones han sido lideradas por ellas mismas, buscando aportar con esto los elementos de análisis para construir desde sus bases y desde la Administración municipal propuestas eficaces para intervenir esa realidad y generar transformaciones que les garanticen una vida digna.

A partir de acciones directas, como la toma de sitios comerciales reconocidos socialmente como lugares estratégicos para la comercialización del cuerpo de las niñas y adolescentes a través de campañas con figuras y frases contundentes sobre el tema. Las marchas nocturnas o lunadas en las que participan grupos artísticos, con mensajes alusivos al tema se convierten también en iniciativas concretas.

Sin embargo, las acciones de las mujeres en la zona nororiental, amplían el campo de acción de los derechos humanos, construyendo diagnósticos sobre la situación de las mujeres que dejan entrever como es más alto el número de hogares con jefatura femenina que a su vez poseen mejor acceso a los alimentos, bien sea por la falta de ingresos o porque perciben en proporción menos ingreso que los hombres (Valle, 2013).

Esto implica, que tal como ellas lo manifiestan, el enfoque de la seguridad desde el cual se implementen las acciones para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, sea desde la seguridad humana, el cual permite abordar las otras violencias, como la desigualdad social y la inequidad que predominan en estos sectores, que no son visibles ni logran ser afectadas desde un enfoque tradicional o militarista.

Desde el 2008, promueven un ejercicio de veeduría con perspectiva de género sobre los Planes de Desarrollo Municipales, en los cuales indagan directamente sobre las dependencias encargadas de llevar a cabo los acuerdos pactados con el Movimiento Social de Mujeres y la manera como se vienen ejecutando, pero también realizan propuestas desde un marco de acción posible en los escenarios locales plenamente conocidos por ellas.

Sin embargo la relación entre las mujeres organizadas de las comunidades y la Administración municipal, especialmente la Secretaría de las Mujeres parece estar en una tensión constante, pues aún son muchas las vulneraciones a los derechos de las mujeres que no logran disminuirse tal como se evidencia en las estadísticas, pero además porque las jerarquías tradicionales de la sociedad antioqueña aún logran intervenir y determinar los alcances de algunas propuestas que buscan mejorar su calidad de vida29, situación que pone en crisis los logros de esta dependencia institucional y la incidencia plena del movimiento social de mujeres desde un ámbito local.

A diferencia de las acciones institucionales, las propuestas del movimiento social de mujeres pueden considerarse exitosas en la medida en que son promovidas por la misma comunidad, el ejercicio de liderazgo se legitima en el tiempo y en la acciones que se realizan, existe un mayor conocimiento del territorio en tanto que se identifican los lugares de riesgo en ejercicios de cartografía social que ellas mismas construyen a partir de los recorridos cotidianos que hacen en la zona, tienen la capacidad de hacer el análisis de contexto que les permita identificar la pertinencia o no de las acciones a realizar, no suscritas por una demanda contractual o por la obligación de llenar los formatos de cuantificación que protocolariamente los procesos administrativos exigen con el fin de cumplir indicadores.

Es innegable que uno de los aspectos que a nivel institucional aporta negativamente a esta situación tiene que ver con la falta de continuidad de los procesos al interior de las mismas administraciones, la forma en que algunos/as funcionarios/as públicos asumen el enfoque de género, como un asunto más de privilegios que de derechos, lo cual permite entrever las dificultades para la implementación de la política pública con enfoque de género y en consecuencia, las garantías para hacer de las mujeres actores protagónicas en la gestión del desarrollo local (MTMM: 2013).

De la mano de lo anterior está la inconsistencia determinada por asuntos contractuales que no permiten consolidar procesos, lo cual se refiere tanto a los cambios de gobierno como de los denominados cargos de técnicas sociales o gestoras, la improvisación con la que en ocasiones llegan, personas que a veces desconocen los procesos ya instalados y en lugar de fortalecerlos entran a competir con ellos en las actividades propuestas. No es desde las directrices institucionales que debe regirse el ámbito comunitario sino desde el acompañamiento a las iniciativas y procesos ya existentes que son desde y para las mujeres en sus territorios específicos.

Se pueden identificar varios factores que impiden la garantía a las mujeres del derecho a la seguridad, algunas son de tipo institucional que incluyen las acciones de la Secretaría de las Mujeres, como las demás dependencias de la administración, entre las que están la Secretaria de Seguridad, la Secretaria de Gobierno entre otras y las respuestas de los aparatos de justicia del Estado, como también algunos sociales o si se quiere territoriales (Entrevista 2), con respecto a los recursos existentes para realizar las denuncias. Aunado a este contexto la existencia del conflicto armado, lo complejiza aún más. De una parte hay una fuerte pérdida de legitimidad de las instituciones y de otra hay situaciones que se tornan contradictorias para las mujeres que viven en estos territorios y no pueden escapar a los vínculos familiares cercanos o lejanos con actores del conflicto.

Hay un avance cuantitativo en el análisis de la información que lleva a cabo la Secretaría de las Mujeres a partir del SIGED, pero la dificultad sigue instalándose en el escenario de la difusión y divulgación de los reportes que puede llegar a generar, los cuales triangulados con los diagnósticos que realizan las mujeres en sus territorios pueden convertirse en una importante herramienta de visibilización de las vulneraciones que enfrentan y un insumo importante para el diseño y formulación de políticas públicas. Esto además debe trascender las metas propuestas analizadas en sentido inverso, ya que no es el alto número de atención de denuncias lo que debe satisfacer el trabajo institucional sino por el contrario la disminución de mujeres que son violentadas y que en consecuencia denuncian.

Pese a que desde el programa de Seguridad Pública para las Mujeres hay un campo referido a la producción de conocimiento, las investigaciones rigurosas en la materia son escasas, tal como lo muestra la aproximación a algunos estudios presentados en el inicio de este artículo. Considerando que hay una base social consolidada y fuerte en el territorio, se debe avanzar en hacer investigaciones a profundidad sobre el tema que involucren directamente a las mujeres en el análisis de la situación y que los resultados sean difundidos para una mayor incidencia en los ámbitos social y político.

La Secretaría de las Mujeres es una institución que ha posibilitado experiencias muy positivas para las mujeres, no sólo porque pone en evidencia los logros del Movimiento Social de Mujeres sino también porque determina la fuerza y la incidencia que pueden alcanzar el movimiento social en general cuando se trabaja de manera organizada unificando intereses. Esto implica también un reto importante en la medida en que se le hace el seguimiento y se le da continuidad a la propuesta original. Esto conlleva a que sea necesario hacer un ejercicio evaluativo para hacer ajustes en su accionar social y político en aras de mejorar la incidencia al interior de la Administración Municipal y generar mayores compromisos de los ya alcanzados.

- ANGARITA CAÑAS, P. E. (2010). “¿Seguridad democrática o seguridad humana?” En: Desde la Región., No. 52, Medellín: Corporación REGIÓN, septiembre, pp.: 32-43.

- _____________________ (2011). “Capítulo II: Las batallas entre seguridad y derechos humanos” En: Seguridad democrática. Lo invisible de un régimen político y económico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de A., pp.:89-141.

- _____________________ (2012b), Derechos humanos, dominación y resistencia. Globalización e insubordinación. Lección Inaugural. Documento inédito.

- CABRERA T. y Villaseca M. (2007). Presentes pero invisibles: mujeres y espacio público en Lima, Programa Urbano. Lima. Desco.

- CAICEDO, L. P. (2013). Mujeres en territorios urbanos de inseguridad. Corporación Humanas. Bogotá.

- CARCEDO CABAÑAS, A. (2006). Seguridad ciudadana de las mujeres y desarrollo humano, 1era edic. San José de Costa Rica, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- CASTILLO VARGAS, E. (2007). Feminicidio, Mujeres que mueren por violencia intrafamiliar en Colombia. Estudio de casos en cinco ciudades del país, Bogotá, Programa Salud Sexual y Género, PROFAMILIA – Colombia.

- CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN Y CORPORACIÓN VAMOS MUJER DESDE LA RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES (2008). VII Informe sobre la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres de Medellín con énfasis en las violencias sexuales. Entre resistencias y re – insistencias: llevamos el dolor de las violencias sexuales al lugar del nunca más, Medellín.

- CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN (2012). Ciudadanas Hoy. “Mujeres conquistando escenarios de participación local. Boletín 12 – 13 julio de 2012.

- ________________________________________________ (2012). Lo que las mujeres deben saber sobre la participación política. Disponible en: http://www.mujeresquecrean.org/pdf/Lo-que-las-mujeres-deben-conocer.pdf.

- CONCEJO DE MEDELLÍN, Sesión ordinaria acta 218, marzo 20 de 2013

- DURAN M. (2008). La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso, Santiago de Chile, Ediciones SUR.

- FALÚ, A. Editora (2009). Mujeres en la ciudad de Violencias y derechos, Santiago de Chile, Red Mujer y Hábitat de América Latina, Ediciones SUR, 177p.

- GÓMEZ OSORIO, D. J. (2007). “Dignidad asaltada” Violencia sexual en Medellín – 2006. En: Re Lecturas, Entre la adversidad y la persistencia. Derechos Humanos en Medellín – 2006. Equipo Observatorio Derechos Humanos. Instituto Popular de Capacitación. Medellín.

- GÓMEZ RAMÍREZ, H. C. Et al (2009). Diagnóstico de seguridad pública para las mujeres de Medellín, Medellín, Alcaldía de Medellín, Secretaria de las Mujeres – INER Universidad de Antioquia, Texto inédito.

- _______________ (2010) Revista Kavilando, Universidad San Buenaventura.

- GONZALES MONTOYA, Silvana (2009). “Políticas públicas de mujer y género: el caso Medellín”. En: La Manzana de la discordia, enero-junio, 2009. Vol. 4, No. 1: 33-40.

- HENAO, C. (2011). “Seguridad para las mujeres: entre la invisibilización y las violencias”. Ponencia presentada en el coloquio “Conflicto, Violencia Urbana y Seguridad Humana”. 16 de agosto de 2012.

- KESSLER, G. (2009). El sentimiento de inseguridad: Sociología del temor al delito, 1ra Edición, Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 288p.

- LONDOÑO, L. M. y Ramírez, P. (2008). La dominación de regreso a casa. Impacto de la reinserción paramilitar en la seguridad humana de las mujeres, Medellín, INER/UNIFEM/Secretaría de Equidad para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, L. Vieco e Hijas Ltda.

- MASSOLO, A. (2003). Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres. Cuaderno de trabajo No 72. Programa de gestión urbana, coordinación para América latina y el Caribe. Quito: UN-HABITAR.

- MESA TRABAJO MUJER MEDELLÍN (2011). Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín 2011-2015. “Entre tejiendo los sueños de ciudad de las Mujeres”. Medellín.

- _______________________________ (2013). Pronunciamiento Público de la Mesa Trabajo Mujer de Medellín sobre las Asambleas Barriales del Presupuesto Participativo. Disponible en: http://mesamujermedellin.blogspot.com/

- PORTER, E. (2005). Mujer y Seguridad: “No puedes bailar si no puedes sostenerte en pie”. [en línea]. Madrid: Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM). Disponible en: http://www.cipresearch.fuhem.es/pazyseguridad/docs/mujer_y_seguridadPorter.pdf.

- RAMÍREZ CARDONA, C. C. (2010) Ley 1257 de 2008 sobre no violencia contra las mujeres, Herramientas para su aplicación e implementación, Bogotá, Corporación Sisma Mujer, 166p.

- REGUILLO, R. (2006). Los miedos contemporáneos: sus laberintos, sus monstruos y sus conjuros, en: Pereira G. José Miguel y María Villadiego Prins (Editores académicos). Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

- RODAS, L. M. (2011). Violencia contra las mujeres: “Una situación que muchas mujeres viven y que pocos actores reconocen”. Informe de Practica. Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia.

- ROLDAN CARDONA, C. M. y Zapata Molina, G. M. (2010). Situación de las mujeres de Medellín 2005 – 2008, Secretaria de las Mujeres, Alcaldía de Medellín – CINDE.

- SABORIDO, M. Et al. (2009). Equidad de género, compartiendo la ciudad y sus barrios, Santiago de Chile. Ediciones SUR.

- SECRETARIA DE LAS MUJERES (2008). Estrategia de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín. “Medellín, ciudad segura para las Mujeres y Mujeres seguras para la ciudad”. Alcaldía de Medellín. Medellín 2008 - 2011.

- SIERRA A. J. D. (2010). Re-pensando la seguridad: Percepciones y representaciones en torno a la seguridad en Medellín. Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Medellín.

- VALLE, S. (2013) Pronunciamiento de las mujeres de la zona nororiental a la implementación de programas y proyectos del Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015.

- VARGAS, V. (2007) Espacio público, seguridad ciudadana y violencia de género. Reflexiones a partir de un proceso de debate (2006-2007), Programa regional: ciudades sin violencia hacia las mujeres ciudades seguras para todas y todos, UNIFEM, Red Mujer y hábitat de América latina y el Caribe.

- VELEZ - GUZMAN, Y. (2012). Feminicidios en Medellín 2011-2012: Conceptualización, caracterización y análisis. En: Revista Criminalidad. Volumen 54, No 2. Julio-Diciembre de 2012. Bogotá. P. 13-26.

- VILLA MARTÍNEZ, M. I. Et. al (2003). Rostros del miedo, una investigación sobre los miedos sociales, Medellín, Corporación Región.

- VILLELLAS ARIÑO, M. (2007). El debate feminista sobre la seguridad. Disponible en: http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1098.

Entrevista 1. Sub secretaria de Transversalización, Secretaria de las Mujeres, Octubre de 2013.

Entrevista 2. Profesional Universitaria, Secretaria de las Mujeres, Consejo de Seguridad para las Mujeres, Octubre de 2013.

Entrevista 3. Líder Mesa Trabajo Mujer de Medellín, Noviembre de 2013.

Entrevista 4. Entrevista grupal Lideresas, Comuna 1, Noviembre de 2013.

2 Datos estadísticos según proyección del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, en la Encuesta Calidad de Vida 2012.

3 Comuna 1 Popular con 60.2, comuna 3 Manrique con 50.4 y Comuna 2 Santa Cruz con 47.5, tasa por mil habitantes.

4 Estos datos hacen parte del informe presentado por la Secretaria de las Mujeres en citación del Concejo de Medellín para hacer seguimiento a los programas de prevención y a la situación de violencias contra la mujer en la ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia en sesión ordinaria del 20 de marzo de 2013.

5 El derecho a la vida y la integridad física conllevan igualmente la libertad de expresión, la participación democrática y el juzgamiento con garantías, y son conocidos como derechos civiles y políticos.

6 La Convención de Belem do Pará permite visualizar que las condiciones de desigualdad en la que viven las mujeres, están atravesadas por la discriminación y la violencia y consagra los siguientes fundamentos: La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales; limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones.

7 En este sentido pueden revisarse los informes elaborados por diversas organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional como OXFAM, Naciones Unidas y Corporación humanas.

8 “Es un proyecto democrático que permite a la ciudadanía decidir sobre el 5% del presupuesto municipal de libre inversión. Así, los habitantes de cada uno de los barrios y veredas de la ciudad pueden decidir qué proyectos de los Planes de Desarrollo Local (PDL) de su comuna o corregimiento priorizar para su desarrollo con recursos de Presupuesto Participativo” (Alcaldía de Medellín: 2010).

9 Acuerdo que reglamenta la creación de una estructura de alto nivel desde donde se da respuesta efectiva a los asuntos y problemáticas de las mujeres de la ciudad de Medellín e incidir con más fuerza en la estructura del Municipio.

10 La Estrategia de Seguridad Pública para las Mujeres aún conserva vigencia y además es el único programa que tiene la Secretaria de las Mujeres.

11 En el orden local han tomado relevancia el Acuerdo 22 de 2003 en el cual se crea la política pública para las mujeres rurales y urbanas de Medellín; el Acuerdo Departamental y Municipal del 2004 por la equidad entre hombres y mujeres; el Acuerdo Municipal 09 de 2006 sobre Prevención y atención de violencias sexuales, el Acuerdo Municipal No 01 de 2007 que crea la Secretaria de las mujeres y se modifica el Decreto Municipal 151 de 2002; el Acuerdo Municipal 52 de 2011 del Programa integral de protección a mujeres víctimas de violencias.

12 Estos son los componentes creados desde su elaboración inicial en el 2008, en la actual administración ha tenido ligeras modificaciones.

13 Algunas acciones son la implementación del Sistema de información de Género y Desarrollo SIGED, el diagnóstico de seguridad de las mujeres realizado por el INER y la Encuesta de seguridad elaborada por el CEO.

14 Entre estas se encuentran los hogares de acogida, los circuitos sociales, los grupos terapéuticos, la atención a agresores y la línea 123 mujer.

15 Desde allí se promueven acciones como el Día internacional de la eliminación de violencias contra las mujeres, Semana por el desarme ciudadano, semana de la convivencia, Abramos los Ojos, Ni con el Pétalo de una Rosa y Mujeres por la ciudad.

16 Las principales acciones de este componente son el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, Circuitos Institucionales, Catedra de Justicia y Género, el Diplomado de Justicia y Género y el Fortalecimiento tanto del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS y como del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar CAVIF.

17 En este espacio asisten representantes de la Secretaria de las Mujeres, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Educación; del Ministerio Público como Personería Municipal, Procuraduría Regional y Defensoría Regional; entidades del orden Nacional como Policía Metropolitana, Instituto de Medicina Legal, Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Fiscalías y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; e invitadas permanentes de la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación, Oficina de la Organización de Naciones Unidas y la Secretaría de Equidad de Género de Envigado, igualmente participan representantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Mujeres que Crean y Cerfami.

18 “Medellín ciudad segura para las Mujeres, Mujeres segura para la ciudad”. Estrategia de seguridad pública de las Mujeres. 2008 – 2011. Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres.

19 Consejo de Medellín, Acta Sesión Ordinaria, Marzo 18 de 2013.

20 Según datos presentados en reunión ordinaria del Concejo de Medellín del 18 de marzo de 2013.

21 Estas agendas son una herramienta a través de las cuales las mujeres de Medellín le proponen a la Administración Municipal acciones concretas que se concretan en espacios de discusión creados por la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, allí se recogen los intereses y necesidades de las mujeres para insertarse en los planes de desarrollo.

22 Líder comunitario de la comuna 1, Director de la Corporación Con-Vivamos asesinado el 11 de enero de 1996.

23 Es un grupo de mujeres delegadas por la Plenaria de Coordinación, para preparar, orientar la dinámica de las actividades y reuniones en la Coordinación Zonal. De este grupo salen las representantes a los distintos espacios donde se hace presencia con apuestas que beneficien a las mujeres y las comunidades.

24 Es una organización comunitaria de carácter popular que se inició en la década de las 90 en la comuna 1, pero con un campo de acción en la zona nororiental de Medellín, esta Corporación ha acompañado desde sus inicios el proceso de la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental.

25 El presupuesto participativo en Medellín surge en el 2004, tomando como referente el mismo modelo que se venía implementando en la municipalidad de Porto Alegre en Brasil y se definió como “un instrumento de planificación anual que ayuda a la priorización de las demandas de la ciudadanía, permitiendo un acceso a ésta en las decisiones de inversión en la ciudad, desde una perspectiva que busca integrar el desarrollo de la ciudad con la planeación y el desarrollo de las comunas y corregimientos” (Alcaldía de Medellín, 2005, p.5). El Presupuesto Participativo se establece como política pública mediante el Acuerdo Municipal 43 de 2007 y se reglamenta según el Decreto 1073 de 2009. Y se reafirma en los decretos municipales 1205 y 1607 del 2013.

26 Entre otros espacios están el Movimiento Social de Mujeres, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Ruta Pacífica de las Mujeres, el Tribunal DESC de las Mujeres, la Comisión del Agua y la vida, Movimiento Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra, la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, la Alianza Nacional de Mujeres Populares, la Plataforma financiera para la sostenibilidad y la autonomía económica, política y social de 14 organizaciones de mujeres.

27 Estos espacios de Encuentro de Mujeres de la Zona Nororiental son por ejemplo “Agendando nuestra participación en el Desarrollo Local” durante el año 2007, apoyadas en el Proyecto Articulando apuestas y fortaleciendo la participación política de las mujeres.

28 Según la investigación recientemente realizada por el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, las dimensiones de la seguridad humana más afectadas desde este enfoque son: la seguridad de las mujeres, la seguridad personal, la seguridad alimentaria y la seguridad en salud.

29 Una prueba de esta tensión es la que aún se presenta en la discusión sobre la construcción de la Clínica de las Mujeres que desde hace varios años se presenta sin llegar a ningún tipo de acuerdo que consolide este proyecto que lo que busca es atender la salud de las mujeres de una manera integral.