Javier Carreón Guillén *

Jorge Hernández Valdés **

Cruz García Lirios ***

* Doctor en Administración, profesor titular “C” de tiempo completo, ENTS, UNAM. Correo electrónico: javierg@unam.mx.

** Maestro en Educación, Profesor titular “A” ENTS, UNAM. Correo electrónico: jorheval@unam.mx.

*** Doctorante en Psicología Social, Profesor de Asignatura, UAEM-UAPH. Correo electrónico: garcialirios@yahoo.com

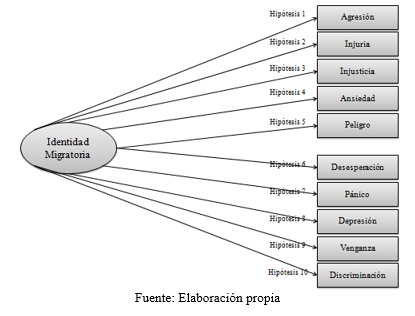

En virtud de que la migración es un fenómeno que supone tres espacios; centralidad, trans-periferia y periferia como determinantes socioeconómicos, sociopolíticos y psicosociales. El objetivo del presente trabajo es proponer un modelo para abrir la discusión en torno al establecimiento de la migración como tema central de la agenda trilateral. En este sentido, se revisan teorías y conceptos a fin de poder especificar en un modelo las relaciones entre la identidad migratoria e indicadores tales como; depresión, agresión, injuria, injusticia, ansiedad, peligro, desesperación, pánico, venganza y discriminación. Por último, se advierte que la importancia de este ejercicio es considerar cundo menos cuatro lógicas; adaptación, asimilación, contingencia e identidad para el análisis de noticias y predicción de escenarios de conflictos entre gobernantes y gobernados.

Palabras clave: Inseguridad, migración, identidad, agenda, encuadre

La rectoría del Estado en materia de seguridad pública supone la instrumentación de políticas orientadas a la identificación, resguardo y deportación de migrantes, empero cuando ésta rectoría es percibida como espuria frente a la delincuencia local o regional y la corrupción política, la ciudadanía desarrolla percepciones de inseguridad que se materializan en estereotipos de migrantes y riesgos asociados por su transitar en México hacia los Estados Unidos de América.

La percepción de inseguridad ciudadana es resultado del establecimiento de una agenda en el que la migración, delincuencia y violencia son temas centrales difundidos por los medios de comunicación y aquilatados por las iniciativas políticas a fin de poder ser legisladas en políticas públicas.

Una vez conformada la percepción de inseguridad, la ciudadanía se forma una opinión ciudadana en torno a la acción gubernamental en materia de migración, aunque los medios de comunicación asocian la inseguridad a la migración y responsabilizan a las autoridades, sus propósitos son más bien construir una identidad sociopolítica.

De este modo, los flujos migratorios, la identidad sociopolítica y el establecimiento de agenda son difundidos por los medios de comunicación a partir de cuatro lógicas; adaptación, asimilación, selección e identidad.

La lógica de adaptación sostiene que la situación económica de los países expulsores, en comparación a las oportunidades laborales de los países receptores, incentiva la salida de migrantes, pero advierte que los países intermedios retienen o filtran la migración hacia el país receptor. En este sentido, los migrantes que han sufrido diversos obstáculos hasta su llegada al país receptor, han desarrollado habilidades que les permitieron subsistir ante los riesgos y amenazas y que ahora esas mismas habilidades les permitirán insertarse al mercado laboral.

En contraste, la lógica de asimilación plantea que los migrantes más que adaptarse a la cultura, ajustan sus necesidades a las oportunidades y recursos locales, ya que si los migrantes son agricultores, entonces sus posibilidades de conseguir empleo en ciudades se reducen a servicios. Por ello, la asimilación es un proceso mediante el cual los migrantes forman redes laborales que les permiten obtener más de un trabajo, pero también les facilita conseguir otros empleos ante la amenaza de la deportación que no pueden estar un tiempo prolongado en un mismo trabajo.

No obstante que la adaptación y la asimilación explican la inserción laboral de migrantes con bajo nivel de estudios, la lógica de la selección asume que en el caso de migrantes con altos niveles de instrucción, las oportunidades laborales son resultado de políticas migratorias de fomento empresarial. La selección de migrantes anticipa la emergencia de redes de emprendimiento ante crisis económicas, políticas o sociales.

Por su parte, la lógica de la identidad recupera los enfoques de adaptación, asimilación y selección para explicar la interrelación entre trabajadores y emprendedores a fin de poder establecer los escenarios de desarrollo local y el efecto de políticas de fomento empresarial. Desde la mirada de la identidad, los emprendedores son familiares de trabajadores migrantes que financiaron la formación profesional de futuros emprendedores.

¿Cuáles son las dimensiones de la identidad migrante trabajadora y emprendedora ante los riesgos inherentes por su travesía, estancia y retorno?

Precisamente, el objetivo del presente trabajo es especificar las relaciones entre indicadores de la identidad migrante a fin de poder orientar el estudio de este fenómeno en la coyuntura de la pérdida de rectoría del Estado en materia de seguridad pública. Tal ejercicio permitirá abrir la discusión en torno al efecto de los medios de comunicación en la identidad migrante y el establecimiento de la inseguridad como tema central en la agenda de trabajadores y emprendedores.

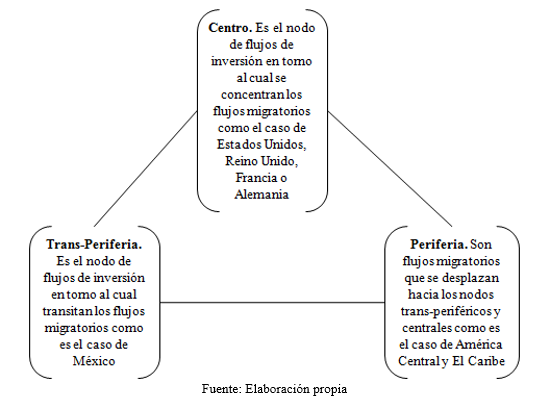

La Teoría del Centro-Periferia supone que los flujos financieros influyen en los flujos migratorios del mismo modo que las remesas preceden a las oportunidades laborales, pero los datos parecen indicar que existen flujos migratorios que siguen más bien una lógica centro-trans-periferia en la que quienes están desempleados se trasladan a las zonas agrícolas y las urbes comerciales (García, 2008).

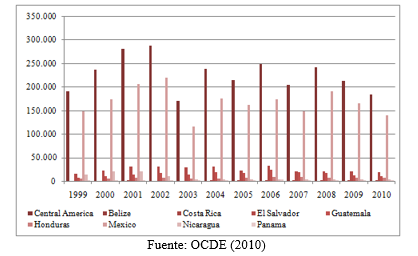

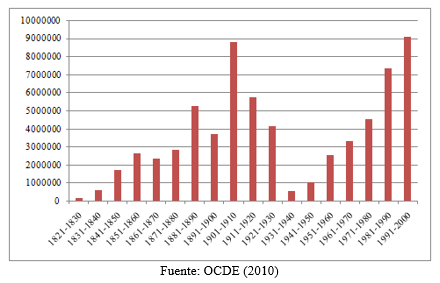

Gráfico 1. Migración en América Central

Sin embargo, los riesgos ambientales y sociales tales como; catástrofes ambientales derivadas de las excesivas emisiones de carbono y el narcotráfico, más que el desempleo o la falta de oportunidades laborales, parecen incidir en el desplazamiento de migrantes provenientes de Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Colombia y México en relación a la prosperidad económica de Estados Unidos, aunque tal afluencia disminuye en los periodos de crisis económica o conflictos bélicos (véanse gráficos 1 a 4).

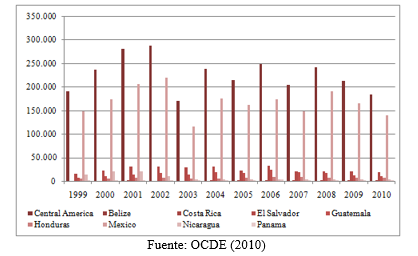

Gráfico 2. Migración en el Caribe Americano

Si sólo se observan los flujos migratorios es posible inferir que en el caso de México la salida de migrantes hacia los Estados Unidos tiene sus causas en el desempleo por falta de oportunidades, sequías e inundaciones, así como la inseguridad vinculada al narcotráfico, pero esta lógica de adaptación laboral del migrante al mercado local no explica la migración de talentos centroamericanos a las universidades y empresas de los Estados Unidos como la lógica de selección lo propone (véanse gráficos 1 y 2).

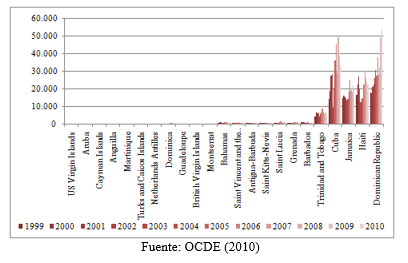

Gráfico 3. Migración en América del Sur

Empero, la lógica de adaptación parece mostrar que es la inseguridad la causa principal de la diseminación de colombianos a México y Estados Unidos, aunque en el caso de Ecuador, Perú, Brasil o Chile, la emergencia de sus economías más bien explica la aculturación que supone trabajar en Estados Unidos (véase gráfico 3).

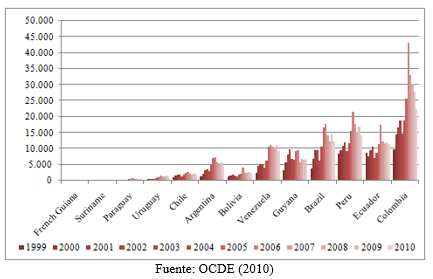

Gráfico 4. Migración hacia Estados Unidos

Sólo en los casos de Venezuela y Colombia la lógica de asimilación advierte que los conflictos sociales parecen evidenciar los flujos migratorios de estos países circunscritos a los periodos de bonanza en Estados Unidos (véase gráfico 3 y 4).

No obstante que las lógicas de adaptación, asimilación y selección han descrito los flujos migratorios en función de un centro financiero como lo son los Estados Unidos, la lógica de identidad no sólo explicaría estas relaciones, sino además anticiparía un escenario de conflicto entre la periferia y la centralidad debido a su paso por la trans-periferia. Es decir, México es un espacio de transición hacia los Estados Unidos que supone riesgos para los migrantes, pero México resultaría ser un espacio de violación de los derechos humanos reportado sistemáticamente por la prensa con el propósito de atribuir responsabilidades a las autoridades locales como federales. Es decir, la identidad explicaría la discriminación de centroamericanos, ya que los medios impresos no pierden detalle al respecto, pero estos mismos atropellos y tropelías son ejecutados en desmedro de las comunidades indígenas y la prensa no sistematiza estos hechos. Ello supone que existe una conexión entre la opinión internacional y la difusión de la violencia hacia los migrantes en México.

En resumen, las lógicas de adaptación, asimilación y selección conforman una lógica de identidad a partir de la cual es posible profundizar en la explicación a fin de poder establecer escenarios futuros de la relación entre el centro financiero y la periferia migrante. De este modo, la Teoría del Centro-Trans-Periferia resalta la emergencia de una identidad sociopolítica en la que la ciudadanía se muestra indignada indefensa ante la pérdida de la rectoría del Estado y los casos de corrupción que se le atribuyen por su colusión con la delincuencia.

En virtud de que la Teoría del Centro-Trans-Perifería explicaría y anticiparía la migración internacional, la Teoría Sociopolítica de la Migración recupera estos tres ejes fundamentales; centro, trans y periferia a fin de conceptualizarlos en las cuatro lógicas; adaptación, asimilación, selección e identidad con el propósito de anticipar el establecimiento de cuatro agendas respectivas (véanse figuras 1 a 5).

Figura 1. Fundamentos de los Flujos Migratorios

No obstante que los medios de comunicación son de circulación nacional, tienen corresponsales y redes de información con otros medios, la difusión de la identidad migratoria es más bien producto de su relación con el Estado y la ciudadanía (Mercado y Nava, 2013). Esto es así porque son los medios de comunicación quienes construyen el fenómeno migratorio para influir en la política exterior a través de la opinión ciudadana (véase figura 1).

Si la Teoría del Centro-Trans-Perifería resalta la importancia de la identidad, la Teoría Sociopolítica de la Migración plantea que esa identidad no sólo es producto de la relación entre migrantes de la periferia y autoridades de la trans-periferia o la centralidad, sino que es parte de la influencia de los medios de comunicación en estos actores (Campillo, 2012).

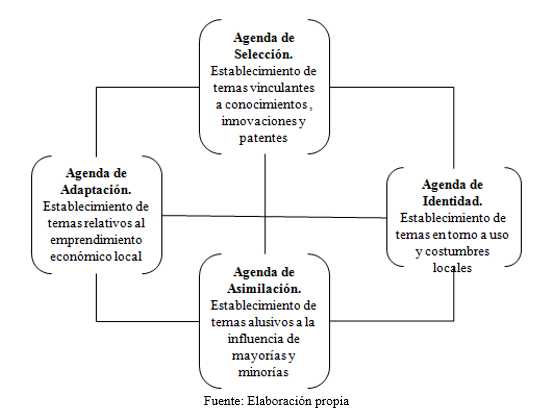

De este modo, las lógicas de asimilación, adaptación, selección o identidad son parte de un proceso de establecimiento de agenda que consiste en la difusión de problemáticas atribuibles a la corrupción, negligencia u opacidad del Estado en colusión con la delincuencia (véase figura 2).

Figura 2. Lógicas de los Flujos Migratorios

En resumen, la Teoría Sociopolítica de la Migración explica los flujos migratorios a partir de la relación entre sociedad y Estado en la que los gobernantes utilizan como instrumento persuasivo o disuasivo a los medios de comunicación con la finalidad de ajustar sus políticas públicas a través de la opinión ciudadana, pero a diferencia de la Teoría del Centro-Trans-Periferia en la que los flujos económicos inciden sobre la migración, el enfoque sociopolítico sostiene que los medios de comunicación construyen la seguridad pública, o en su caso, percepciones de inseguridad que incentivan los flujos migratorios, empero la concepción sociopolítica no explica el proceso mediante el cual los temas difundidos por los medios son diseminados y convertidos en opinión ciudadana.

La Teoría del Establecimiento de Agenda complementa los supuestos de la Teoría del Centro-Trans-Perifería y la Teoría Sociopolítica de la Migración (véase figura 3), aunque se distancia de ambas al momento de postular que son los temas difundidos por los medios los que influyen en los flujos migratorios y la identidad sociopolítica (Orozco y Franco, 2012).

Figura 3. Agendas de los Flujos Migratorios

Si los flujos migratorios son resultado de los flujos económicos, entonces el establecimiento de los temas inherentes a este fenómeno es resultado de la diseminación de información que produce opiniones, actitudes y estereotipos a partir de los cuales se explican las relaciones socioeconómicas entre el centro y la periferia (Rodríguez, 2010).

Respecto a la identidad sociopolítica, si ésta es producto de percepciones de inseguridad derivadas de la rectoría espuria del Estado, entonces los temas relativos a este fenómeno al ser establecidos por los medios de comunicación explican las atribuciones de responsabilidad al Estado por el desempleo, el subempleo y la migración laboral (Sánchez, 2012a).

Resulta evidente que la inseguridad pública y los procesos migratorios son temas centrales de la agenda nacional e internacional, tanto de los países económicamente desarrollados como en los emergentes (García, 2006). En el caso de México, en relación con América Central y principalmente con los Estados Unidos de América (EUA), la inseguridad alude a la violencia hacia los migrantes centroamericanos y mexicanos en su transitar hacia los EUA. Tal violencia ha tenido una amplia cobertura en los medios impresos internacionales más que nacionales.

Al ser un tema central en la agenda económica, política y social, la inseguridad migratoria debiera ser un tema relevante en las campañas pre-electorales y electorales, de manera particular en la referida a la Presidencia de la República, en la que también se renueva el Congreso de la Unión (500 diputados federales y 128 senadores). Llama poderosamente la atención que en el caso específico de México, la inseguridad migratoria fue un tema central antes de las pre-campañas. Los acontecimientos referidos a los secuestros y asesinatos de los migrantes centroamericanos, por parte de grupos de narcotraficantes, incluyeron en la agenda pública la inseguridad migratoria. Es decir, los medios daban cuenta, prácticamente a diario, de los diversos actos de violencia e inseguridad hacía un número considerable de migrantes (principalmente centroamericanos). Sin embargo, y esto es más que evidente, una vez iniciadas las pre-campañas de carácter político, los discursos proselitistas no han incluido los temas críticos de la migración centroamericana hacia EUA, en su ruta a través de México.

Si las pre-campañas electorales se enfocan en otros temas exógenos a la inseguridad migratoria, si la cobertura de la prensa soslaya las noticias relativas a los riesgos del transitar por México hacia los Estados Unidos, enmarcando sus noticias en las declaraciones de los pre-candidatos, sus equipos proselitistas incluyendo, desde luego, a los partidos políticos; entonces se estaría ante el establecimiento de una agenda de carácter proselitista, en la que los medios de comunicación realizan una cobertura sesgando sus contenidos para manipular a sus audiencias al reducir la importancia de la inseguridad migratoria.

Desde luego, los postulados de la Teoría del Establecimiento de Agenda permiten explicar el proceso de construcción de la agenda mediática, pública y sobre todo la política en torno a la inseguridad, la violencia, los homicidios y la impunidad, que actualmente se vive en México (García, 2011). La Teoría del Establecimiento de Agenda (TEA), asegura que los medios de comunicación difunden temas de violencia ello a partir de sus particulares intereses y no de la tendencia de los casos de los delitos del fuero común o federal. Dicha prevalencia tiene un efecto sobre la percepción de inseguridad de las audiencias, y en el caso de los medios impresos, el efecto es el discurso relativo a la violencia y particularmente a los homicidios dolosos que los lectores se forman de estos fenómenos.

La Teoría del Establecimiento de la Agenda estaría más cercana al análisis de las noticias internacionales, que la opinión pública no puede conocer directamente, y por ello se ve sumamente influenciada por los medios de comunicación, dado que otras fuentes de información, incluso Internet, no ofrecen contenidos cercanos al entendimiento de las personas comunes y corrientes, que logran aprendizajes con base en imágenes más que con discursos estructurados o razonamientos lógicos de carácter científico. Al construir una agenda mediática, los medios de comunicación construyen también una agenda pública y política esencial para el Estado. Los medios de comunicación utilizan marcos de referencia en los que la opinión pública se basa para construir su agenda de discusión pública. Se trata de atributos en torno a un tema que orientan la percepción, selección y recepción de la información por parte de las audiencias (Groshek, 2011). El establecimiento de la agenda es un efecto de resonancia informativa en el que los medios emiten temas, que a posteriori las audiencias amplificarán o disminuirán su relevancia, pero en definitiva incluirán en su agenda de discusión, una vez que los medios se han encargado de difundir la noticia.

En este sentido, la agenda es una colección de temas compartidos por comunicadores, políticos y audiencias. Los estudios sobre el establecimiento de la agenda se enfocan en el proceso a través del cual los medios de comunicación seleccionan los temas que las audiencias recepcionarán como de suma importancia y posteriormente discutirán con base en los conceptos difundidos por los medios (Wasike, 2013).

Los medios de comunicación, a su vez, colman de diversos atributos los temas que manejan, ello con el propósito de facilitar su inclusión en la agenda pública. A través de los titulares y encabezados, los medios masivos de comunicación difunden expectativas en sus audiencias. Esto corrobora la hipótesis en torno a la cual los medios de comunicación influyen en la sociedad produciendo temas y colocándolos en la agenda de discusión pública. Los medios de comunicación masiva determinan y dictan los temas que la gente comentará. La opinión pública construirá percepciones sobre la importancia de los temas expuestos en los medios. Posteriormente, la gente comentará los temas incluso con las palabras utilizadas por los profesionales de la comunicación en televisión, radio, prensa e internet (Sánchez, 2012b).

El establecimiento de la agenda y la formación de actitudes, en torno a los temas seleccionados por los medios y aceptados por la opinión pública, son asuntos de carácter público del mayor interés e importancia posibles. Se trata de un efecto mediático que construye la opinión pública a través de sus expectativas e intenciones de llevar a cabo una discusión pública al interior del grupo de referencia o pertenencia. En suma, el establecimiento de la agenda pública se construye con estrategias de contexto tales como: expectación, cobertura, tiempo y espacio; todas ellas vinculadas con diferentes tipos de noticias. En conclusión en esto residiría el poder mediático, ya que los medios de comunicación pueden enfatizar un determinado tema sin tener, prácticamente, que asumir ningún tipo de riesgos.

La Teoría del Establecimiento de la Agenda explica procesos representacionales y emocionales. Tanto los símbolos como las imágenes son, según los estipula la teoría, el resultado de un proceso improvisado y heurístico en el que las percepciones, creencias, actitudes, decisiones y comportamientos están determinados por la mediatización de un hecho. La teoría sugiere que los medios de comunicación masiva o como también se les denomina: los mass media, se rigen por una lógica de mercado y a partir de minimizar costos para, lógicamente, maximizar beneficios; sesgan la información y la transforman en noticias. Reducen los hechos a simples reportajes, spots, entrevistas, columnas, opiniones o incluso a lo que se conoce como eslogan.

El impacto de la contextualización, enmarcado e intensificación de las noticias sobre la opinión pública, es propiciado por el sesgo informativo de los medios de comunicación. En la medida en que son seleccionadas las noticias, la representación y el procesamiento de la información tienden a objetivarse en emociones. Una vez contextualizada y enmarcada una noticia, se inicia un proceso de persuasión marcado por la necesidad de escuchar los pormenores de las noticias; el electorado ha objetivado y naturalizado el contenido de dichos mensajes para resguardar su significado en un anclaje representacional. La objetivación se refiere a la traducción en imágenes de las noticias y la naturalización alude a su aceptación y adopción como una realidad externa al control individual (García, 2011).

Los medios de comunicación son representados como guías de valores, discursos, decisiones y comportamientos por parte de la ciudadanía. Ayer los mensajes sesgados definían el significado de una representación política; hoy, los símbolos mediatizados son afectos o emociones y, en tanto tales, introducen expectativas de procesamiento de información. Precisamente, este es el fundamento de la mediatización, como símbolos persuasivos, los mensajes sesgados determinan su recepción. El encuadre de un hecho en una noticia incide en la representación afectiva de imágenes. Se trata de una objetivación y naturalización de símbolos conocidos por la opinión pública gracias a la difusión intensiva. Dado que los símbolos son inconmensurables, las respuestas también son impredecibles (Chihú, 2011).

A pesar de que la teoría no plantea un ciclo de mediatización en la que se explicite cómo los medios de comunicación aumentan o disminuyen su sesgo informativo, es posible construirlo para el caso de la inseguridad migratoria, si se considera que la teoría explica la naturalización de imágenes en la cobertura de los hechos. El ciclo incluiría diez diferentes fases que se presentan ante el fenómeno de la inseguridad migratoria, en las que es posible ubicar el sesgo informativo de los medios de comunicación masiva (Izquierdo, 2012).

En suma, existen cuando menos tres dimensiones en las que el binomio inseguridad y migración pueden ser explicados:

• En primera instancia los flujos financieros que se concentran en el centro (Estado Unidos) y se diseminan en la trans-perifería (México) determinan los flujos migrantes de la periferia (América Central y del Sur), aunque la trans-perifería (México) exporta más migrantes hacia el centro ya no sólo por motivos económicos, sino por percepciones de inseguridad difundidos en los medios de comunicación y atribuibles a la pérdida de rectoría del Estado. Por consiguiente:

• En segunda instancia, la relación asimétrica entre sociedad y Estado supone la reproducción de la dominación social mediante instrumentos persuasivos como los medios de comunicación más que a través de instrumentos coercitivos como el ejército o la policía. Por ello, la migración es consustancial a la rectoría política que al ser percibida como espuria genera indefensión ante la amenaza del crimen y la ingobernabilidad, o bien, propicia indignación respecto a los casos de corrupción. Consecuentemente:

• En tercera instancia, la migración de la trans-perifería (México) a la centralidad (EU) al ser difundida por los medios de comunicación incide sobre las políticas de fomentos empresariales y laborales a través de la opinión ciudadana y la evaluación de programas de empleo, desempleo o subempleo.

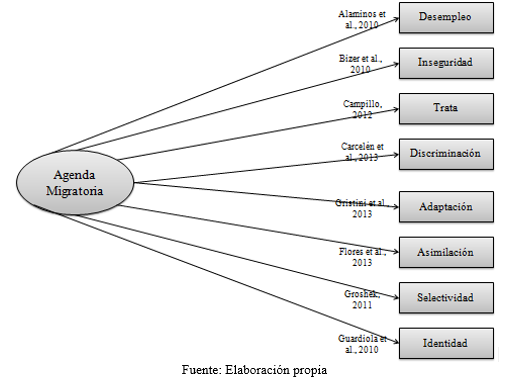

Los estudios relativos al establecimiento de agenda atribuyen a la pérdida de rectoría del Estado el deterioro del bienestar social (véase figura 4). El establecimiento de agenda, asociada a los flujos migratorios y la identidad sociopolítica incluyen temas tales como; desempleo (Alaminos et al., 2010), inseguridad (Bizer et al., 2010), trata (Campillo, 2012), discriminación (Carcelen et al., 2013), adaptación (Cristini et al., 2013), asimilación (Flores et al., 2013), selectividad (Groshek, 2011) e identidad (Guardiola et al., 2010).

Los estudios mediáticos han demostrado la selección, la fragmentación y el sesgo del ejercicio periodístico con estudios de sondeo simultáneo, en el que las percepciones de los encuestados son una extensión de la agenda de los medios (Izquierdo, 2012).

Los experimentos de recepción y percepción corroboran no sólo el sesgo informativo, sino además su poder de influir en la opinión pública. No obstante, la teoría refiere solamente al sesgo informativo sin precisar en un determinado tiempo y espacio definidos para su comprobación empírica. En efecto, la tendencia ha sido medir simultáneamente, durante un lapso determinado, el sesgo mediático y la influencia en la percepción de la gente (Latorre, 2011).

Figura 4. Estado del conocimiento

Sin embargo, no es posible realizar dos diagnósticos simultáneos de los hechos y concluir que exista una correlación directa y significativa entre ellos. Si se parte de la premisa en torno a la cual un hecho es observable simultáneamente más de una vez, entonces se tendría que pensar que la percepción si, y sólo si, está influida por los medios, olvidando que puede estar influida por el hecho en sí, por otros acontecimientos relacionados, por experiencias directas, indirectas e incluso por otras notas informativas (Flores y Mendieta 2012).

El énfasis político en los temas que permitieron corroborar la hipótesis del establecimiento de la agenda. Reducen a las audiencias a meros espectadores incapaces de seleccionar información y construir su agenda de discusión. Paradójicamente, la investigación hacia los efectos psicológicos de los medios de comunicación en la opinión pública son perfilados. Finalmente, la agenda es un problema social, a menudo conflictivo, que ha recibido cobertura mediática sesgando la atención del público hacia determinados objetos o cuestiones de la escena política y social, en los que el público confía y asigna importancia en función del grado de relevancia mediático (Chihú, 2011).

A modo de reseña, el estado del conocimiento ha estudiado ocho factores vinculantes con la el establecimiento de agenda migratoria en el contexto de riesgo que supuso un Estado gendarme incapaz de proteger a la ciudadanía. En este contexto, los medios de comunicación diseminaron información atribuyéndole al Estado la responsabilidad del desempleo, migración y violencia, pero su objetivo se circunscribió a determinar las políticas públicas a través de la persuasión o disuasión de la disidencia o adherencia ciudadana al régimen según los intereses de los medios de comunicación (Guardiola, Espinar y Hernández, 2010).

Sin embargo, el estado del conocimiento no explica el proceso mediante el cual los medios de comunicación nacionales o extranjeros se desentienden de su competencia por la captación de audiencias para enfocar sus baterías hacia la construcción de una opinión favorable a sus intereses y la consecuente legislación de las iniciativas que les favorezcan. Incluso, entre la noción de establecimiento de agenda e identidad sociopolítica, los flujos migratorios parecen ser producto de una exhibición del Estado en los medios de comunicación sin considerar la participación ciudadana respecto a los derechos de migrantes y residentes, sus formas de convivencia y acuerdos y consensos.

Las diez fases que vienen a constituir el Índice de Mediatización de la Inseguridad Migratoria, a continuación se relacionan: depresión, agresión, injuria, injusticia, ansiedad, peligro, desesperación, pánico, venganza y discriminación (véase figura 5).

Cada una de ellas alude a una espiral de violencia en la que los medios de comunicación sustentan sus encabezados y contenidos de información. En el caso de la prensa, el ciclo de mediatización sería un conjunto de criterios en los que cada nota informativa puede ponderarse e interpretarse. En la medida en que la espiral de la violencia continúa, la asignación de su valor también se incrementa. Las audiencias, en el caso de la prensa, los lectores, naturalizan los sesgos informativos a partir de las fotografías que ilustran la nota informativa. Tal naturalización sería identificada como “espiral de violencia”. Es decir, la información circundante atraviesa las percepciones de las audiencias y se representa en categorizaciones. En este sentido, en seguida se describen, mediante un cierto nivel de detalle, las diez dimensiones de la espiral:

Figura 5. Especificación de relaciones

La agresión se define como un acto deliberado, alevoso y también ventajoso de una persona o grupo expuesto en la prensa como delincuente, hacia una persona o grupo migrante considerado como víctima.

La injuria, por su parte, es un delito incentivado por alguna de las partes en conflicto de intereses y expuesta por la prensa como acusaciones directas e indirectas, de una persona o grupo hacia otro individuo o grupo.

La injusticia alude a las percepciones sesgadas de enjuiciamiento y condena de los migrantes agraviados en referencia a quienes los ofenden y cuyos resultados no les favorecen, según la opinión de los propios periodistas.

La ansiedad refiere a un estado emocional de bajo autocontrol, en torno al cual los periodistas y reporteros atribuyen como causa psicológica de la comisión de un delito y como una consecuencia psicológica de los migrantes víctimas del delito.

El peligro incluye percepciones y sentimientos de impotencia de los migrantes ante los hechos delictivos, en torno al cual la prensa etiqueta un espacio, proceso, persona o grupo.

La desesperación es mediatizada como un estado de ánimo en el que los migrantes víctimas declaran a la prensa sus emociones, relativas a buscar un ser querido raptado, recuperar el patrimonio que le han hurtado o revivir a la persona asesinada.

El pánico alude a una emoción que la prensa califica como extrema para describir la supervivencia de los migrantes víctimas potenciales de la delincuencia.

La depresión denota un estado emocional en el que los migrantes víctimas o potenciales víctimas, acuden a refugiarse para afrontar los delitos que han padecido y aquellos que estiman sufrir en el futuro, según las propias noticias de la prensa.

La venganza es una emoción que la prensa identifica como un incentivo para la comisión de un delito, por parte del migrante hacia raptores, homicidas, ladrones, embaucadores, estafadores o extorsionadores.

La discriminación alude a discursos y acciones que la prensa codifica como causas y efectos de la inseguridad, en un espacio delimitado y tiempo determinado al término de los cuales, los rotativos esperan una espiral de violencia.

En suma, las dimensiones especificadas describen los contenidos de la prensa respecto a la inseguridad migratoria, pero explican la identidad sociopolítica de los flujos migratorios que se desprende de la relación entre gobernantes y gobernados bajo el dominio de la centralidad con respecto a la periferia. Además, el modelo anticiparía la emergencia de diez factores con respecto al establecimiento de una agenda capaz de influir sobre la opinión pública.

En referencia al estudio de Carreón (2014) en el que el establecimiento de la agenda en un campus universitario se llevó a cabo aprovechando la coyuntura de las reformas estructurales de México siguiendo una lógica de verosimilitud, el presente trabajo ha propuesto un modelo para el estudio de diez dimensiones relativas a la identidad migratoria establecida por la prensa local en los comicios de 2012.

Sin embargo, el estudio de García (2013) encontró temas relativos a violencia y delincuencia en los encuadres de los medios impresos durante las elecciones federales de 2012. En virtud de que la migración es un tema central en la agenda, el presente escrito plantea a la identidad sociopolítica como un factor determinante de las percepciones de inseguridad.

Al respecto, García (2011) sostiene que existe un vínculo significativo entre las percepciones de inseguridad y la propaganda sociopolítica, ya que son los medios de comunicación un instrumento de poder de la clase política democrática que gobierna inhibiendo la disidencia y cooptando a simpatizantes. En este sentido, Carreón (2013) advierte que la manifestación de esta influencia política sobre los estilos de vida ciudadanos es observada en las emociones de desconfianza a las autoridades.

No obstante, García (2009) señala que el estudio de la percepción de inseguridad devela no sólo la identidad sociopolítica, sino la difusión de estereotipos para influir en la opinión ciudadana, o bien, la formación de actitudes hacia los gobernantes como antecesoras a las preferencias electorales, aunque García (2007) sostiene que estas percepciones de inseguridad emanan de las diferencias ciudadanas más que de las similitudes de gobierno.

Se recomienda llevar a cabo estudios acerca del impacto de la percepción de inseguridad sobre la formación de actitudes desfavorables a la acción gubernamental y preferencias electorales relativas a políticas migratorias.

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento estriba en el modelo propuesto, aunque puede ser desarrollado desde el aporte de los estudios discutidos en el estado del conocimiento, la identidad migratoria parece obedecer a factores socioeconómicos y sociopolíticos más que psicosociales. En tal sentido, el presente escrito ha desmenuzado tres dimensiones; flujos migratorios, identidad sociopolítica y establecimiento de agenda para desarrollar investigaciones que permitan anticipar escenarios de conflicto entre los actores implicados.

AJZEN, I. (2011). Job satisfaction, effort, and performance: a reasoned action perspective. Contemporary Economics. 5, 32-43

ALBARRACIN, D. y WYER, R. (2011). Elaborative and nonelaborative processing of a behavior related communication. Personality and Social Psychology Bulletin. 27, 691-705

BIZER, G., Larsen, J. y PETTY, R. (2010). Exploring the valence framing effect: negative framing enhances attitude strength. Political psychology. 32, 59-80

CAMPILLO, C. (2012). La gestión estratégica de la información municipal. Análisis de temas, su tratamiento e irrupción en el ayuntamiento de Elche (1995-2007). Revista de Estrategia, tendencia e Innovación de la Comunicación. 3, 149170

CARREÓN, J. (2013). Emociones de inseguridad determinantes de la desconfianza a la autoridad pública. Revista de Psicología Política, 11 (31), 52-62

CARREÓN, J. (2014). Prueba empírica de un modelo de establecimiento de agenda. Acta Universitaria, 24 (3), 50-62

CERVIÑO, B. (2013). El uso de las redes sociales como fuente de información para periodistas. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona.

CHIHÚ, A. (2011). El framing del spot político, México, UAM-Porrúa

FENOLL, V. (2011). Usuarios activos y pasivos. La interactividad de la audiencia en los medios digitales. Revista de Ciencias Sociales. 51, 1-26

FLORES, L. y MENDIETA, A. (2012). La percepción de la nota roja periodística en primera plana, un estudio de caso. Revista de Comunicación. 14, 1-13

GARCÍA, C. (2006). Una modelación de las variables que explican el impacto de los eventos terroristas en el comportamiento humano. Entelequia, 1, 141-150

GARCÍA, C. (2007). La percepción de inseguridad social en la Ciudad de México. Revista Científica de Psicología, 7, 52-68

GARCÍA, C. (2008). La dinámica psicosocial de las comunidades migratorias. Enfoques, 1 (2), 137-152

GARCÍA, C. (2009). Estructura de la percepción de inseguridad pública. Revista de Psicología Política, 7 (20), 73-85

GARCÍA, C. (2011). Una aproximación sistémica a la realidad política. Enfoques, 23 (1), 63-78

GARCÍA, C. (2013). La inseguridad migratoria en los medios impresos de la Ciudad de México. Reflexiones, 92 (1), 159-173

GARCIA, J. (2011). Encuadres, conflictos y efectos de agenda. Revista Zer. 31, 167-181

GROSHEK, J. (2011). Media, instability, a democracy: examining the granger causal relationships of the 122 countries from 1943-2003. Journal of Communication. 61, 1161-1182

GU, M. y GOLDFARB, B. (2010). Affect and the framing effect witting individuals over time: risk taking in a dynamic investment simulation. Academic of Management Journal. 53, 411-431

HUMANES, M. y MORENO, M. (2012). El efecto agenda sobre los temas de campaña en las elecciones generales de 2008. Revista de Estrategia, Tendencia e Innovación de la Comunicación. 3, 191-207

IZQUIERDO, L. (2012). La uniformidad temática en las secciones de internacional de los diarios madrileños frente a las secciones locales. Communication Papers, media Literacy & Gender Studies. 1, 97-104

LATORRE, E. (2011). Visibilización de la memoria de las víctimas de la violencia en el departamento de Magdalena: Resiliencia para construir verdad jurídica. Prolegomenos, Derechos y Valores, 27, 199-212

MAO, Y., Richter, M., Burns, K. y Chaw, J. (2012). Homelessness coverage, social reality, and media ownerships: comparing a national newspapers with to regional newspapers in Canada. Mass Communication & Journalism. 2, 1-7

MERCADO, P., NAVA, R., (2013). Calidad de vida y expectativas de migración en jóvenes de zonas rurales del Estado de México. Población y Salud en Mesoamérica. 10, 1-20

OROZCO, G. y FRANCO, D. (2012). Las audiencias convergentes y su investigación: análisis de recepción transmedial de la serie El Equipo. Derecho a Comunicar, 5, 46-63

RODRÍGUEZ, F. (2010). Discurso xenófobo y fijación de agenda. Un estudio de caso en la prensa de Canarias (España). Revista Latina de Comunicación Social, 65, 222-230

SÁNCHEZ, S. (2012a). Análisis del discurso político infantil en primarias públicas de Guadalupe, Nuevo León. Global Media Journal, 17, 81-109

SÁNCHEZ, S. (2012b). Representación social de las enfermedades raras en la prensa española. Revista de Ciencias Sociales, 54, 1-31

SUMMER, L. (2011). The Theory of Planned Behavior and the impact of past behavior. International Business & Economics Research Journal. 10, 91-110

VON KROGH, T. (2012). Changing political attitudes towards media accountability in Sweden. Central European Journal of Communication, 2, 204-224

WASIKE, B. (2013). Framing news in 140 characters: how social media editors frame the news and interact with audiences via twitter. Global Media Journal, 6, 5-23