Cruz García Lirios1

1 Licenciado y Doctor en Psicología de la UNAM. Correo electrónico: estudiosustentables@gmail.comA diferencia de los gobiernos en donde prevalecen modelos centrados en la rectoría del Estado, la gobernanza supone un proceso de cogobierno entre gobernantes y ciudadanos, sectores y actores públicos como privados. A partir de este hecho, el presente trabajo se propone especificar un modelo para el estudio de la corresponsabilidad hídrica como resultado de una cogestión y coadministración, indicadas por altos niveles de negociación, concertación y responsabilidad en el consumo de agua, prevención de desabasto y fugas, así como del tratamiento de aguas residuales. Se llevó a cabo un estudio documental y retrospectivo con una selección de fuentes indexadas a repositorios líderes en América Latina, considerando el periodo de publicación y las categorías reportadas en la literatura. Se discute la pertinencia de incluir en el modelo especificado a los factores de hipermetropía –percepciones de minimización o exaltación de riesgos– y desesperanza –emociones de inseguridad ante los eventos de riesgo– como inhibidores de acuerdos entre autoridades locales y usuarios de servicios públicos hídricos. Se advierten líneas de investigación sobre los efectos de ambas variables consideradas como barreras para la gestión y administración consensuada de los recursos y servicios hídricos, indicadas por altos niveles de corresponsabilidad.

Palabras clave: Gobernanza; gestión; autogestión; cogestión; recursos hídricos.

En el marco de la sustentabilidad hídrica local, la rectoría del Estado, aún y cuando es reflejada por una propaganda que legitima su poder sobre las instituciones y la ciudadanía en materia de gestión y administración de los recursos naturales, ha sido cuestionada y sustituida por un sistema de gobernanza que en la ciudadanía se ha diseminado en forma de autogestión social y cogestión estatal (Bustos y Flores, 2000).

La gestión estatal versus la autogestión social en materia de sustentabilidad hídrica refleja una agenda de tarifas, subsidios y condonaciones. Esto es así porque sociedad y Estado dirimen sus diferencias en la negociación del costo del servicio de agua potable. Se trata de un sistema de cogobierno o gobernanza, pero no en un sentido institucional o ciudadano, sino más bien una consecuencia de asumir a los recursos hídricos como bienes comunes. A partir de ésta premisa se establece un futuro común: la conservación del agua para las futuras generaciones. Precisamente, se trata de una gobernanza prospectiva, trans-generacional e incluso inter-civilizatoria (Corral, 2006)

Sin embargo, la propuesta de cogestión socioestatal indicada por la gestión del Estado y la autogestión de la ciudadanía ha transitado hacia un sistema de cooperación en cuanto a la reutilización del agua como indicador de su uso sustentable. En tal sentido, la optimización del agua no sólo reduce a costos y beneficios, sino además genera un sentido de pertenencia cristalizado en valores y creencias de cuidado del agua (Milfont y Duckitt, 2004).

Precisamente, es esa identidad cooperativa y solidaria la que determina formas de cogestión y coadministración que superan el autogobierno y la autodefensa de los pueblos originarios que asumen un derecho exclusivo del agua, o bien, supera los tratados y acuerdos regionales o multilaterales en los que los recursos se distribuyen conforme a las capacidades de negociación entre los gobiernos, excluyendo a la sociedad civil y demás actores y sectores públicos como privados (Bustos et al., 2004).

Es el caso del centro de México en contextos electorales. A medida que la contienda política se aproxima a los comicios, los actores políticos y sociales desarrollan una relación pragmática de intercambio del voto por el abastecimiento de unidades contenedoras de agua. Esto es así porque el sistema de gobierno local establece un sistema de tandeo o recorte intermitente al suministro de agua residencial, a la vez incrementa las tarifas a los sectores que cumplen con el pago, subsidia a los sectores que incumplen y condona o exenta del pago a los sectores que apoyan al partido en el poder (Bustos, Rincón y Flores, 2011).

Es así como las políticas de suministro y cobro han generado desencuentros y conflictos entre los actores sociales y políticos, observados en las movilizaciones y acciones colectivas, cierres de avenidas, confrontaciones verbales y físicas con las fuerzas del orden. Tal escenario refleja lo opuesto a un sistema de cogobierno en el que el debate, los consensos y las responsabilidades compartidas orientan una cogestión y coadministración de los recursos y los servicios públicos (Obregón, 1996).

Por consiguiente, es necesario un modelo explicativo del proceso que iría del “clientelismo social y político” a la gobernanza, el cual serviría para anticipar conflictos y cambios entre los actores, así como la gestión, producción y transferencia de conocimiento entre los sectores, instituciones y organizaciones involucradas, según objetivos, tareas y metas establecidas en la negociación, concertación y corresponsabilidad.

De este modo, el objetivo del presente trabajo es especificar un modelo para el estudio de la corresponsabilidad hídrica indicada por bajos índices de denuncia de fugas, secuestros de unidades de distribución, boicots a tomas principales, así como por altos índices de reparación de fugas, la captación pluvial, el almacenamiento de agua pluvial, uso de aguas grises y el ahorro de agua potable. El modelo permitirá diagnosticar el nivel de gobernanza a fin de poder anticipar escenarios de conflictos por la baja disponibilidad del agua, el desabastecimiento, el incremento de costos y el uso indiscriminado del recurso, permitiendo diseñar estrategias de prevención y mediación de conflictos entre los actores políticos y sociales con la finalidad de proponer una cogestión acorde a la disponibilidad del agua, la visión de los bienes comunes y la conservación del agua.

En consecuencia, la pregunta que el presente trabajo pretende responder es:¿Cuál es la agenda pública, ejes de discusión, temas centrales y las trayectorias de interrelación entre las variables relativas a la cogestión y coadministración socioestatal de los recursos y los servicios públicos en fuentes que estudiaron localidades durante contiendas electorales?

Para dar respuesta, en primera medida se encuentra una hipótesis de simplicidad, en virtud de que la literatura enfoca a los actores políticos y sociales como inmersos en un sistema político corrupto, edifican una agenda pública centrada en el intercambio de votos por unidades de abastecimiento, orientando sus opiniones en torno a la abundancia del agua, el derroche y la gratuidad del servicio, los cuales legitiman discursos y acciones de violencia a la autoridad y las instituciones encargadas del abastecimiento público.

Por otro lado, se encuentran hipótesis más complejas, no obstante que los actores políticos y sociales están circunscritos a un sistema de corrupción, negligencia, nepotismo, opacidad y violencia, reflejan una situación de desesperanza e hipermetropía que puede reorientarse hacia la recuperación de una identidad respetuosa y conservadora de los recursos hídricos, así como de una cultura de optimización, reutilización y tratamiento del agua, la cual genera altos niveles de calidad de vida y bienestar humano, antecedentes de un cogobierno del servicio de agua potable.

Para desarrolla el escrito se llevó a cabo un estudio no experimental, exploratorio y transversal con una selección de fuentes indexadas a repositorios líderes de América Latina –Dialnet, Latindex, Redalyc–, considerando el periodo que va de 1991 a 2016, así como las palabras clave; “conflicto”, “sustentabilidad”, “bienes comunes”, “gobernanza” y “reutilización”.

A partir de la técnica Delphi, la cual consiste en comparar e integrar la información con los datos de las fuentes, la información fue procesada en una matriz de análisis de contenido y la selección de las variables tales como valores, normas, percepciones, creencias, actitudes, motivos, compromisos, habilidades, intencionalidades, emprendimientos, acciones, innovaciones, responsabilidades y satisfacciones, lo que permitió especificar un modelo de las trayectorias de relaciones de dependencia entre los factores reportados como determinantes de la reutilización cooperativa en la literatura.

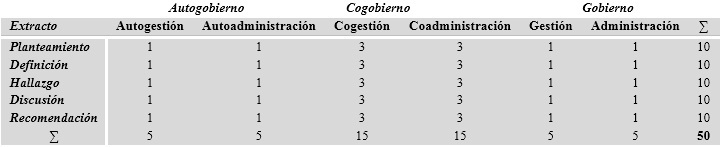

Se extrajeron definiciones teóricas y conceptuales, así como hallazgos empíricos para asignarles un número (véase Tabla 1), ponderar e interpretar el significado de los mismos, siguiendo los marcos teóricos, conceptuales y empíricos revisados en la literatura.

Fuente: Elaboración propia

En virtud de que se considera a la gobernanza como un sistema incluyente de la participación civil en las instituciones estatales y la toma de decisiones de éstas en la vida civil, se le asignó un valor mayor y en consecuencia una ponderación superior a las dos opciones en comento.

De este modo, las fuentes que sumaron hasta 10 puntos de 50 posibles fueron consideradas como pro autogobierno o pro gobierno. En contraste, la literatura que sumó más de 10 puntos y hasta 50 fue considerada como pro gobernanza.

Por ejemplo, si la fuente plantea que la concepción de bienes comunes es fundamental para la reutilización cooperativa (calificación de 3), si el concepto de bienes comunes es posible observarlo en un sistema de gestión de los recursos hídricos y el servicio de abastecimiento (calificación de 3), así como los hallazgos reportadores develan un sistema de tarifas consensuado a partir de la disponibilidad de éstos bienes comunes y las capacidades de futuras generaciones de extraer, potabilizar, distribuir, consumir y tratar las aguas grises (calificación de 3), además la fuente compara e integra sus hallazgos con los de otras fuentes (calificación de 3) y sugiere llevar a cabo un programa o estrategia de prevención concertada ante un inminente desabastecimiento (calificación de 3), entonces se trata de un contenido pro gobernanza (puntaje de 15).

El estudio se inscribe en la disciplina de Trabajo Social, área de estudios documentales, pero incluye términos de la psicología de la sustentabilidad, la sociología ecológica y la economía ambiental.

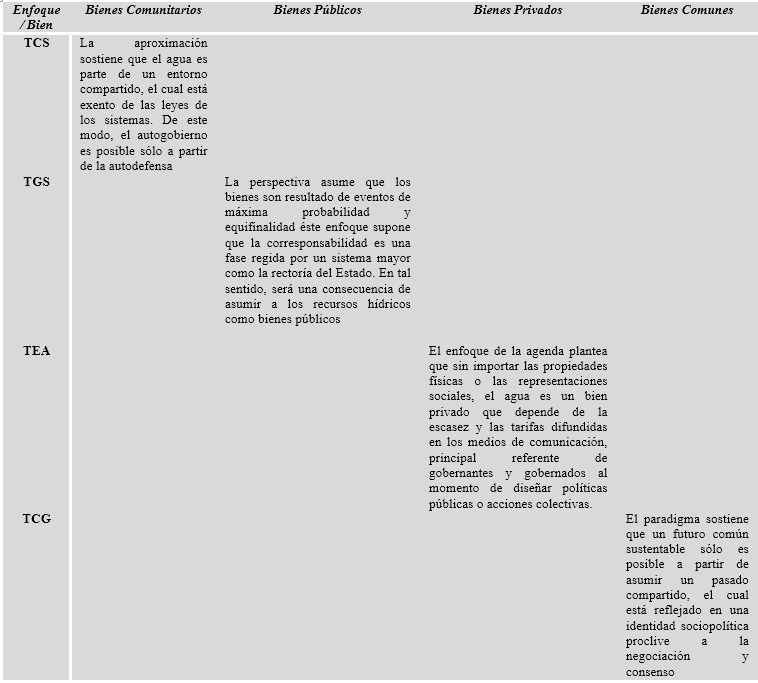

Los marcos que explican la corresponsabilidad hídrica son: 1) teoría general de los sistemas (TGS), 2) teoría de la cooperación solidaria (TCS) 3) teoría del establecimiento de la agenda (TEA) y 4) teoría de los bienes comunes, (véase Tabla 2).

Fuente: Elaboración propia

El modelo que antecede a la corresponsabilidad plantea que los recursos hídricos eran parte del entorno de una comunidad y que ésta desarrolló saberes de coexistencia con las demás especies a partir del respeto a sus capacidades de consumo de agua. En este sentido, los pueblos ancestrales y las civilizaciones antiguas como la egipcia o maya se asentaron en cuerpos de agua visibles, pero al incrementar su población ésta tuvo que invadir territorios bastos en agua. Incluso, las crisis de éstas civilizaciones se deben a la escasez del agua y su impacto directo en la agricultura y la alimentación (Bustos, Flores y Andrade, 2002).

Empero, la invasión y eventual apropiación de territorios dio paso a un sistema despótico en el que el agua fue considerada como propiedad exclusiva de un monarca, el cual sólo pudo mantenerse en el poder con base en un sistema coercitivo dedicado a la defensa del territorio y la seguridad de su imperio. Se trata del preámbulo al intercambio comercial en el que el agua no sólo fue un medio de transporte sino un factor de guerra entre los imperios a fin de poder garantizar su sustento. Al cobrar mayor relevancia el comercio éste se diversificó traspasando las fronteras de los Estados despóticos y orilló a un cambio en el que los bienes dejaron de ser propiedad exclusiva del monarca para ser redistribuidos conforme a las estrategias de invasión, conquista y defensa de territorios (Martínez, 2004).

Desde la teoría general de los sistemas, la corresponsabilidad hídrica se asemeja al segundo principio de la termodinámica que consiste en la aproximación de todo acontecimiento a un evento de máxima probabilidad (Bertalanffy, 1991: p. 30). De esta manera, la disponibilidad de agua en tanto se aproxima a un escenario de escasez no sólo generará desabastecimiento, sino además anticipará una situación de desorden del sistema hídrico, el cual a su vez propiciará un negociación, concertación y responsabilidad compartida entre los implicados (Corral et al., 2011).

Así es que emergió un sistema de bienes privados desde el instante en que el comercio y la revolución industrial requirió de la explotación de la naturaleza, entre ella los recursos hídricos. Se trata, según lo concibe la teoría del establecimiento de la agenda, de un sistema persuasivo que sustituyo a la seguridad coercitiva. Es decir, la prensa introdujo a las plazas públicas la importancia de la naciente agroindustria y los beneficios de empleo para las generaciones de los servicios públicos y sanitarios (Milfont y Duckitt, 2006).

Empero, la corresponsabilidad hídrica resalta un nuevo orden neguentrópico2 en el que los actores políticos y sociales establecen una agenda pública de acuerdos y desacuerdos con la intención de preservar los recursos hídricos a través de la optimización del servicio de agua potable y el consumo residencial (Corral, 2010).

De este modo, la teoría del cogobierno no sólo considera al agua como un factor de desarrollo humano en función del establecimiento de acuerdos, sino además plantea una identidad rectora más que un sistema punitivo en torno a la conservación de los recursos naturales. Se trata de un régimen centrado en la influencia de un sentido de pertenencia y apego al lugar más que de la diseminación del poder mediante un sistema de tarifas, subsidios y condonaciones (Corral, Garibaldi y Encinas, 1987).

La teoría de la cooperación solidaria, a diferencia de la teoría de la dinámica poblacional en la que se anuncia una competencia desenfrenada por los recursos (Bertalanffy, 1991: p. 32), supone una identidad, sentido de pertenencia y apego al lugar que determina la conservación de los recursos por considerarlos parte de la comunidad y por consiguiente, ésta desarrolla estilos de vida frugales, altruistas y solidarios no sólo para con quienes no cuentan con acceso al agua, sino para las demás especies animales y vegetales con las que los humanos coexisten en la presente y futuras generaciones (Carreón, Bustos, García, Hernández y Mendoza, 2015).

Sin embargo, es posible observar la exclusión de los sistemas políticos, formas de Estado y regímenes de gobierno en los usos y costumbres de las comunidades, salvo que estos atenten contra las leyes dominantes de incremento de la demanda y la oferta, la corrupción subsecuente y los conflictos entre los actores (Espinosa, Orduña y Corral, 2002).

En concordancia con el principio de equifinalidad de los sistemas abiertos, que consiste en la determinación de las condiciones actuales a partir de sus situaciones iniciales (Bertalanffy, 1991: p. 40), la teoría de la cooperación hídrica advierte que si en una comunidad se establecen normas y valores que consideren a la naturaleza como recursos y bienes comunes, entonces ésta generará estilos de vida acordes al cuidado del agua, pero ya no sólo como patrimonio de una comunidad sino de una civilización (Corral et al., 2012).

Además, la ley de la retroalimentación de los sistemas que advierte la interrelación e interdependencia entre los elementos que conforman un todo, en cuyo escenario la comunicación y la difusión de la información son esenciales para la toma de decisiones y la consecución de objetivos y metas (Bertalanffy, 1991: p. 46), explica fehacientemente la dinámica de una comunidad al momento de difundir sus innovaciones o estilos de vida acordes a sus usos y costumbres de preservación del entorno.

La teoría de la cooperación solidaria explica un escenario de escasez y desabastecimiento de agua, así como el incremento de costos por el suministro del recurso siempre que los actores tomen decisiones con base en normas altruistas, valores biosféricos, creencias ecocentricas, saberes ambientales y conductas solidarias-cooperativas (Bustos et al., 2004).

Sin embargo, las comunidades al desmarcarse de los protocolos internacionales de las Cumbres de la Tierra, o bien, auto-victimizarse por la escasez de los recursos generan un etnocentrismo que consiste en considerar al agua como un bien anclado a la historia de los pueblos. Ello supone conflictos con otros actores públicos y privados, así como con sectores y agentes económicos que requieren de los cuerpos de agua (Corral, 1998).

Por consiguiente, la negociación, concertación y responsabilidad indispensables para edificar una cogestión y coadministración de los recursos y lo servicios públicos es menester entenderla desde la teoría de la corresponsabilidad, la cual advierte que no es suficiente una identidad relativa a los bienes comunes y la conservación de las especies. Además es indispensable una coparticipación de ciudadanos en las instituciones y de un acercamiento de la administración pública hacia las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Se trata de un institucionalismo y cooperativismo integrados en una visión de bienes comunes, pero con responsabilidades compartidas en cuanto a la calidad y el cobro del servicio de agua potable (Corral, 2000).

Por consiguiente, las variables e indicadores, según reza la teoría de la corresponsabilidad hídrica, que permitirían observar la cogestión y la coadministración radican en el establecimiento de una agenda con ejes de discusión centrados más en las disponibilidad del agua y temas relativos a la calidad del servicio como al costo por unidad de abastecimiento, subsidio y condonación de pago (Milfont et al., 2008).

Los estudios que corroboran los principios de las teorías de la cooperación y la corresponsabilidad hídrica, pero también cuestionan imponderables y disyuntivas por los que atraviesan las comunidades al momento de interactuar con un Estado son expuestos a continuación.

Los estudios de la corresponsabilidad hídrica se han centrado en sus factores determinantes, casi siempre centrados en la cognición social, proceso de aprendizaje a través de valores, usos, costumbres, compromisos, creencias, actitudes, percepciones, saberes, habilidades, intenciones, acciones y satisfacciones de vida, reflejantes del confort que supone el acceso al agua y el consumo para fines sanitarios o recreativos (véase Tabla 1A).

La gobernanza es una red de colaboración entre Estado y sociedad a fin de que cada una de las partes establezca los límites del Estado en referencia a las prioridades de la ciudadanía. Así es como, a diferencia del institucionalismo estatal, donde prevalece el control y la toma de decisiones verticales y unidireccionales, la gobernanza alude a un sistema de cogestión en la que la participación de la sociedad es inherente a la estructura de gobierno. Tal distinción es fundamental ya que indica el tránsito de la gestión y administración pública burocrática hacia un modelo pos-burocrático de observación, iniciativa y evaluación civil de las instituciones, en este estudio, encargadas del suministro de agua potable (García, Carreón. y Quintero, 2015).

Sin embargo, desde la óptica de la gobernabilidad e ingobernabilidad, los recursos naturales son un bien público que puede ser considerado un bien privado por parte de los usuarios si se establece una tarifa para su consumo. Es decir, la distribución del agua entre los usuarios de la red de abastecimiento está determinada por: 1) la discrecionalidad del gobierno local y 2) por el cumplimiento de los usuarios en el pago de las tarifas o sanciones, así como la valoración de las subvenciones (García, Carreón, Hernández, Bustos y Aguilar, 2016).

La gobernanza es un sistema de gestión en redes de autoridades y ciudadanos (Naranjo, Lopera y Granada, 2009, pág.88). En este sentido, las dimensiones de gobernanza y los términos implicados en ellas implican una red que supone el intercambio de información desde nodos identificables, pero que conforme transcurre el tiempo y se genera confianza y compromiso, se convierten en algo más que fuentes o medios. Precisamente, es en este punto del desarrollo de una gestión en red en el que vale la pena estacionar la discusión ya que, a diferencia de la gobernabilidad, la participación civil asume el debate y las decisiones que le fueron negadas en las formas y regímenes de gobierno autoritarios o totalitarios como el facismo (Rosas, Calderón y Campos, 2012: 118).

La gobernanza implica la interacción de diversos actores, económicos, políticos, sociales y científicos en torno la construcción de observatorios ciudadanos para el pleno respeto a los derechos humanos, la evaluación de las finanzas públicas y la trasparencia en las decisiones de inversión (Iglesias, 2010: 102).

En el plano urbano y local, la gobernabilidad parece estar determinada por la discrecionalidad burocrática o la opacidad directiva en materia de instrumentos y capacidades para el desarrollo humano, local y sustentable (Araujo, 2004: 204), los asentamientos humanos irregulares conocidos como barrios en las periferias de las ciudades (Machado, 2011: 245), los conflictos entre autoridades y usuarios de las redes de suministro de servicios públicos (Díaz, 2013: 190), y la relocalización entendida como una nueva ola de asentamientos irregulares de migrantes indica la ingobernabilidad urbana (Brites, 2008: 132).

En la gobernabilidad, la gestión de los recursos hídricos y el sistema de cobro están relacionados por el supuesto según el cual, el agua es un bien público que el Estado distribuye para el desarrollo local, regional o nacional (Orgaz, Molina y Carrasco, 2011: 11). En el sistema de gobernanza, el agua sigue siendo un bien público, aunque ya no es necesariamente controlado por el Estado, ya que la ciudadanía organizada puede intervenir en su gestión y distribución (Pallares, 2012: 172). Ambos términos apuntan hacia la sustentabilidad, ya que aluden al establecimiento de redes de gestión acordes con los vínculos entre capital natural y social (Loyola y Rivas, 2010: 3-5).

Ante tal panorama, las dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica subyacen como sistemas globales y locales en que se construye un sistema que atraviesa a comunidades y organizaciones como los actores principales de la gestión de redes sustentables institucionales de derechos humanos e integración regional (Innerarity, 2012: 19).

Empero, el sistema de gestión global y local en red incluye a actores de la esfera civil como empresas o sindicatos que defienden intereses de mercado disonantes con la disponibilidad de recursos (Nin, 2012: 44). De este modo, la gobernabilidad de los recursos hídricos parece ser la antesala de la gobernanza del agua (Bustos, 1986).

A medida que el tiempo transcurre los recursos no sólo se extinguen, sino que dejan de ser administrados por el Estado, su disponibilidad prospectiva ahora depende de una gestión en red que permita su conservación no para las generaciones del futuro, sino para la subsistencia de las generaciones actuales (Rodríguez, 2010, pág. 200). Es aquí en donde las dimensiones locales y regionales de gobernanza se trastocan y emergen conflictos entre las masas subalternas y las tradiciones institucionales (Valencia, 2006, pág. 476).

En un sistema de cogobierno, los recursos naturales, principalmente los energéticos e hídricos, cada vez están más orientadas a las necesidades de redes de consumo en la que se articulan las estrategias para la sustentabilidad hídrica local más que global, temporal más que prospectiva y retributiva más que equitativa (Bustos, 2004).

Las dimensiones de sustentabilidad hídrica, en cuanto a gobernanza se refieren, suponen que las redes empresariales, comunitarias, ciudadanas y gubernamentales pueden articularse bajo el principio de “conservar hoy para consumir mañana”, confinando las oportunidades, restringiendo las capacidades y desdibujando las responsabilidades de las generaciones futuras en torno a la huella ecológica que heredan de las redes de gestión actuales (Bustos, Flores y Andrade, 2004).

Sin embargo, en contraste con el deber ser de la gobernanza, sus dimensiones en distintos planos, desde asentamientos irregulares hasta organizaciones trasnacionales, aunque están permeadas de redes de valor, confianza y compromiso, legitiman decisiones gubernamentales y transforman estrategias discrecionales en consensos públicos, a partir de los cuales la gestión de los recursos naturales es asumida como un instrumento para el desarrollo de redes lideradas por organizaciones que pretenden representar los intereses de las especies animales y vegetales actuales y futuras (Corral, 2001).

En el caso del agua, la gobernanza es un sistema que legitima los sistemas de cobro, ya no a partir de la disponibilidad y el consumo sino de los estilos de confort empresarial, sindical o barrial. Dado que los gobiernos federales y locales tienen menos injerencia en las decisiones de inversión, distribución y cobro, las organizaciones civiles parecen orientar sus esfuerzos a la gestión más que a la reutilización o reciclaje del agua. Tal proceso impacta los estilos de vida de comunidades y barrios, ya que una gestión de abundancia de agua deriva en acciones de dispendio y una gestión de escasez deviene en conductas de ahorro (Sandoval, Carreón, García, Quintero y Bustos, 2017).

Por ello, las dimensiones de gobernanza en materia de abastecimiento de agua están circunscritas a formas de organización y optimización de recursos más que a la construcción de una identidad para la cultura de ahorro de agua. Las redes ciudadanas que se organizan para el abastecimiento de agua pueden ser eficientes y eficaces, pero son poco efectivas (Corral et al., 2006).

La eficiencia respecto a la extracción, potabilización, distribución, consumo y tratamiento puede garantizar la permanencia del sistema por generaciones, pero dado su enfoque local, la construcción de una identidad a partir de usos y costumbres inhibe la diseminación de una cultura del agua que permita no sólo redistribuir el agua a quienes no la tienen o la poseen en menor medida, sino a quienes la usarán en el futuro y tendrán que formar profesionistas a fin de promover su ahorro, reutilización y dosificación (Corral, 2002).

En efecto, las dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica suponen la inclusión de acciones concretas de uso de agua más que consumo o pago de la misma. Es decir, el agua al ser un elemento asociado con el confort productivo, sanitario y recreativo, ha cimentado una cultura hídrica utilitaria la cual convierte al agua en el medio por excelencia para alcanzar el fin de la calidad y el bienestar humano: la felicidad del confort (Corral, 2003).

Es entonces preciso replantear la felicidad humana a partir de la disponibilidad de los recursos y no de las necesidades humanas o de las planificaciones organizacionales, empero dos procesos inhiben la formación de una corresponsabilidad hídrica, principal indicador de gobernanza de la sustentabilidad de los recursos y los servicios hídricos (Mohsen, et al., 2013).

Especificación de un modelo para el estudio de la corresponsabilidad hídrica

Si se asume que la problemática de los recursos

y los servicios hídricos está centrada en el establecimiento de una

cogestión socioestatal como resultado de las diferencias entre la gestión

estatal y la autogestión social, entonces será posible especificar un

modelo para el estudio de la gobernanza de la sustentabilidad hídrica,

considerando que los actores políticos y sociales son influidos por sus

normas, valores, creencias, actitudes, intenciones y estilos de vida.

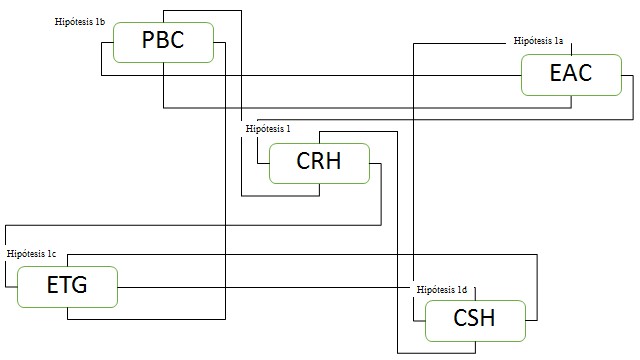

En tal sentido cinco hipótesis relativas a la corresponsabilidad hídrica

de los recursos y servicios de agua potable en localidades urbanas

explican las trayectorias de relaciones de dependencia entre los factores

reportados en el estado del conocimiento y enunciados en el marco teórico

y conceptual (véase Figura 1).

CRH = Corresponsabilidad Hídrica, EAC =

Establecimiento de Agenda Común, PRE = Propaganda de los Bienes Comunes,

ETG = Emergencia del Tequio y la Guatza, CSH = Cognición Social Hídrica

⌠valores, normas, creencias, percepciones, actitudes, compromisos,

intenciones, habilidades, saberes, acciones y satisfacciones.

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis 1: La propaganda del Estado en torno al incremento de tarifas incide sobre las percepciones de riesgo de desabasto de agua y las percepciones de utilidad en el ahorro del recurso. Cuando el Estado implementa una gestión con base en el aumento de tarifas o condicionadas a éstas por la disponibilidad y el consumo per cápita, entonces los usuarios tienden a ahorrar el agua. O bien, la difusión intensiva de una sequía, escasez y desabasto propicia una desesperanza local que culminará con la optimización del agua para las futuras generaciones, pero también la inversión en medidores y tecnologías de reciclaje o ahorro de agua.

Hipótesis 1a: El establecimiento de una agenda enfocada en el cooperativismo incide sobre las creencias de conservación del agua como un elemento sustancial de la solidaridad local. Los estudios de difusión de innovaciones muestran como la información concerniente a la escasez de agua genera estrategias de consumo que son diseminadas de los adultos hacia los jóvenes. La difusión de escasez se vincula con el ahorro del agua, pero si los usuarios reciben información de abundancia de agua, entonces se propicia el derroche del recurso.

Hipótesis 1b: La agenda centrada en el derecho al agua determina los valores egocéntricos como altruistas. Se trata de principios que guían el ahorro o el derroche del agua local siempre que los usuarios conozcan las leyes, los derechos y las obligaciones en cuanto al suministro, almacenamiento y consumo de agua.

Hipótesis 1c: La interrelación entre la agenda, las creencias, las percepciones y los valores explican la emergencia del tequio. Esto es así porque se trata de un proceso deliberado, pero también afectivo, una planificación de sentimientos y una sistematización de emociones que derivarán en una solidaridad cooperativa individual como el tequio.

Hipótesis 1d: Una vez que la propaganda local se ha diseminado en las creencias, valores, percepciones, una vez que se ha cristalizado en el tequio, del mismo modo explica la guatza o cooperación de un grupo con respecto a la conservación del agua. Se trata de la culminación del diálogo de saberes entre los actores políticos y sociales, ya que mientras el Estado financia la gestión hídrica, la comunidad implementa las políticas, programas y estrategias de conservación del agua.

En resumen, la especificación del modelo permitirá observar la gobernanza de la sustentabilidad a partir de la cooperación en la reutilización del agua financiada por actores políticos e implementada por actores civiles. Empero, los estudios revisados muestran que el Estado ejerce una discrecionalidad presupuestaria a partir de la cual incentiva el ahorro de agua, pero reduce la participación comunitaria en cuanto a la solidaridad cooperativa.

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento radica en la revisión, discusión y especificación de la gobernanza de la sustentabilidad hídrica en el rubro de corresponsabilidad hídrica de la cogestión del agua entre actores políticos y sociales, empero el modelo especificado no incluye las barreras psicológicas para el uso sustentable de los recursos y servicios hídricos. Se trata de la hipermetropía y la desesperanza como limitantes de la corresponsabilidad entre autoridades y usuarios.

La percepción sesgada de que los problemas de escasez y desabastecimiento están lejanos a la situación residencial es conocida como hipermetropía. En contaste cuando la difusión informativa acerca de sequías, inundaciones, heladas o incendios se intensifica en los medios de comunicación genera una desesperanza en los usuarios del servicio de agua potable. Ambas barreras, hipermetropía y desesperanza son inhibidoras de un procesamiento deliberado, planificado y sistemático de la información entre gobernantes y gobernados al momento de establecer las tarifas, subsidios y condonaciones.

La hipermetropía es un tema de la agenda pública en cuanto que es asimilada por los actores políticos y sociales como una justificación de la rectoría del Estado, o bien, como una autogestión civil ante la desconfianza hacia las autoridades. En el caso de la desesperanza, se traduce en la inacción como sello distintivo de una cultura apolítica.

En el marco de la gobernanza de la sustentabilidad hídrica, la hipermetropía como la desesperanza reducen el emprendimiento a su mínima expresión y nulifican las propuestas innovadoras, así como la emergencia de una satisfacción de vida.

Futuras líneas de investigación en las que los modelos explicativos de las trayectorias entre los factores que determinan el tequio y la guatza deberán ponderan el efecto de la hipermetropía y la desesperanza sobre la cogestión entre gobernantes y gobernados.

En un sistema de cogobierno entre ciudadanos y políticos, las barreras psicológicas de hipermetropía y desesperanza frenan los acuerdos y las corresponsabilidades en tanto que orientan el establecimiento de tarifas un incremento sustancial y la subsecuente deuda de los usuarios para con las autoridades, la suspensión de pagos y el advenimiento de las sanciones, subsidios y condonaciones.

La gobernanza de la sustentabilidad hídrica es un proceso que está indicado por el grado de cooperación solidaria en torno a la gestión, autogestión y cogestión del agua, pero en la fase administrativa, la equidad entre los actores políticos y sociales se desdibuja, ya que preferentemente las tareas y las metas son definidos por la gestión del Estado y en tanto rector de la vida pública, la participación de la ciudadanía está confinada al establecimiento de una agenda, los temas de discusión y la elaboración de objetivos comunes.

Araujo, X. (2012). Una revisión básica sobre

conceptos y teorías de gobernabilidad. Geoenseñanza (9), 203-212.

Bechtel, R., Asai, M., Corral, V. y González, A. (2006). A cross cultural

study of environmental beliefs structures in USA, Japan, México and Peru.

International Journal of Psychology (41), 145-151.

Bechtel, R., Corral, V. y Pinheiro, J. Q. (1999). Environmental belief systems United Status, Brazil and México. Journal of Cross–Cultural Psychology (30), 122-128.

Bertalanffy, L. (1991). Teoría general de los sistemas. México: FCE

Brites, W. (2012). Las adversidades del habitad

en conjuntos habitacionales de población relocalizada. En T, Bolivar. y

Erazo, J. (coord.). Dimensiones del habitad popular mexicano. (pp.

121-142). Quito: Clacso.

Bustos, J. (1986). Un modelo para el estudio de la conducta pro-ambiental.

La Psicología Social en México (1), 159-163.

Bustos, J. (2004). Modelo de conducta proambiental para el estudio de la conservación de agua potable. Tesis de Doctorado, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Bustos, J. Flores, M. y Andrade, P. (2004). Predicción de la conservación de agua a partir de factores socio cognitivos. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (5) 53-70.

Bustos, J. y Flores, L. (2000). Evaluación de problemas ambientales, calidad del ambiente y creencias de afectación de la salud. La Psicología Social en México (8), 445-451.

Bustos, J., Flores, L. y Andrade, P. (2002). Motivos y percepción de riesgos como factores antecedentes a la conservación de agua en la Ciudad de México. La Psicología Social en México (9), 611-617.

Bustos, J., Flores, L., Barrientos, C. y Martínez, J. (2004). Ayudando a contrarrestar el deterioro ecológico: atribución y motivos para conservar agua. La Psicología Social en México (10), 521-526.

Bustos, J., Flores, M. y Andrade, P. (2004). Predicción de la conservación de agua a partir de factores sociocognitivos. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (5), 53-70.

Bustos, J., Montero, M. y Flores, L. (2002). Tres diseños de intervención antecedente para promover conducta protectora del ambiente. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (3), 63-88.

Bustos, J., Rincón, G. y Flores, L. (2011). Exploración de las creencias sobre la escasez de agua en población de la Ciudad de México. Quaderns de Psicología (13), 3-23.

Carreón, J., Bustos, J. M., García, C., Hernández, J. y Mendoza, D. (2015). Utilización de SPSS y AMOS en un estudio del pensamiento ambientalista y las intenciones de voto en una muestra de estudiantes. Multiciplina (20), 76-95.

Corral, V. (1998). Interacciones ambiente / conducta: algunas áreas de investigación. En V. M. Alcaraz y A. Bouzas (coords.). Las aportaciones mexicanas a la psicología. (pp. 55-70) México: UNAM.

Corral, V. (2000). La definición del Comportamiento Proambiental. La Psicología Social en México (8), 466-472.

Corral, V. (2001). Aplicaciones del Modelamiento Estructural a la investigación psicológica. Revista Mexicana de Psicología (18), 193-209.

Corral, V. (2002). A structural model of proenvironmental competency. Environment & Behavior (34), 531-549.

Corral, V. (2003). Determinantes psicológicos o situacionais do comportamento de conservaçào de àgua: um modelo estructural. Estudos de Psicología (8), 245-252.

Corral, V. (2006). Psicología ambiental interamericana. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (7), 1-5.

Corral, V. (2010). Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace pro-ecológicos y pro-sociales. México: Trillas.

Corral, V. y Domínguez, R. (2011). El rol de los eventos antecedentes y consecuentes en la conducta sustentable. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta (37), 9-29.

Corral, V. y Encinas, L. (2001). Variables disposicionales, situacionales y demográficas en el reciclaje de metal y papel. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (2), 1-19.

Corral, V. y Frías, M. (2006). Personal normative beliefs, antisocial behavior, and residential water conservation. Environment and Behavior (38), 406-421.

Corral, V. y Obregón, F. J. (1992). Modelos predictores del comportamiento proambientalista. Revista Sonorense de Psicología (6), 5-14.

Corral, V. y Pinheiro, J. (1999). Condicoes para o estudo do comportamento próambiental. Estudos de Psicología (4), 7-22.

Corral, V. y Pinheiro, J. (2004). Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (5), 1-26.

Corral, V. y Zaragoza, F. (2000) Bases sociodemográficas y psicológicas de la conducta de reutilización: Un Modelo estructural. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (1), 9-29.

Corral, V., Bechtel, R., Armendáriz, L. I. y Esquer, A. B. (1997). La estructura de las creencias ambientales en universitarios mexicanos: el Nuevo Paradigma Ambiental. Revista Mexicana de Psicología (14), 173-181.

Corral, V., Bonnes, G., Tapia, C., Fraijo, B., Frías, M. y Carrus, G. (2009). Correlates of pro-sustainability orientation: The affinity towards diversity. Journal of Environment Psychology (29), 34-43.

Corral, V., Carrus, G., Bonnes, M., Moser, G. y Sinha, J. (2008). Environment beliefs and endorsement of Sustainable Development principles in water conservation. Environment and Behavior (40), 703-725.

Corral, V., Fraijó, B. y Pinheiro, J. (2006). Sustainable behavior and time perspective: present, past, and future orientations and their relationships with water conservation behavior. Revista Interamericana de Psicología (40), 139-147.

Corral, V., Fraijó, B. y Tapía, C. (2004). Propensiones psicológicas en niños de sexto grado de primaria. Validez de un instrumento. Anuario de Investigaciones Educativas (7), 31-44.

Corral, V., Fraijó, B. y Tapia, C. (2008). Un registro observacional del consumo individual de agua: aplicaciones a la investigación de la conducta sustentable. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta (36), 79-96.

Corral, V., Frías, M. y González, D. (2001). On the relationship between antisocial and anti–environmental behaviors: an empirical study. Population and Environment (24), 273-286.

Corral, V., Frías, M. y González, D. (2003). Percepción de riesgos, conducta Proambiental y variables sociodemográficas en una comunidad de Sonora, México. Región y Sociedad (15), 49-72.

Corral, V., Frías, M., Fraijo, B. y Tapia, C. (2006). Rasgos de la conducta antisocial como correlatos del actuar anti y proambiental. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (7), 89-103.

Corral, V., García, F., Tapia, C. y Fraijo, C. (2012). Sustainable behaviors and perceived psychological restoration. Acta de Investigación Psicológica (2), 749-764.

Corral, V., Garibaldi, L. y Encinas, L. (1987). Estudio exploratorio de patrones conductuales de consumo de agua en zona urbana. Revista Sonorense de Psicología (1), 87-94.

Corral, V., Mireles, J., Tapia, C. y Fraijo, B. (2011). Happiness as correlate of sustainable behavior: a study of pro-ecological, frugal, equitable and altruistic actions that promote subjective wellbeing. Research in Human Ecology (18), 95-104.

Corral, V., Tapia, C., Fraijo, B. Mireles, J. y Marquez, P. (2008). Orientación a la sustentabilidad como determinante de los estilos de vida sustentables. Un estudio con una muestra mexicana. Revista Mexicana de Psicología (25), 313-327.

Corral, V., Varela, C. y González, D. (2002). Una taxonomía funcional de competencias proambientales. La Psicología Social en México (9), 592-597.

Díaz, C. (2013). Nueva gestión pública y gobernanza: desafíos en su implementación. International Journal of Conscience (8), 177-194.

Espinosa, G., Orduña, V. y Corral, V. (2002). Modelamiento estructural de las competencias proambientales para el ahorro de agua. La Psicología Social en México (9), 605-610.

Fraijo, B., Corral, V., y Tapia, C. (2012). Adaptación y prueba de una escala de orientación a la sostenibilidad en niños de sexto año de educación primaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa (17), 1091-1117.

Fraj, A. y Martínez, E. (2005). El nivel de conocimiento medioambiental como factor moderador de la relación entre actitud y el comportamiento ecológico. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa (11), 223-243.

Frías, M. y Corral, V. (2013). Environmental and individual factors in adolescent anti-sociality: a estructural model mexican teenagers. International Journal of Criminal Justice Sciences (8), 198-214.

García, C. (2005). Los estudios psicológicos de la sustentabilidad. Revista de Humanidades (13), 1-63.

García, C. (2013). Los estudios psicológicos de la sustentabilidad hídrica. Aplicaciones al sistema tarifario de consumo. Revista de Ciencias Sociales (139), 65-90.

García, C., Carreón J. y Quintero, M. L. (2015). Dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica. Revista Pueblos y Fronteras, 10 (20), 195-203.

García, C., Carreón, J., Hernández, J., Bustos, J. M. y Aguilar, J. A. (2016). Especificación de un modelo de hipermetropía sociopolítica. Luna Azul (42), 270-292.

García, C., Carreón, J., Hernández, J., Mejía, S., García, E. y Rosas, J. F. (2015). Hacia una agenda hídrica para la gobernanza local sustentable. Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 11 (1), 130-154.

Iglesias, Á. (2010). La planificación estratégica como instrumento de gestión pública en el gobierno local: análisis de caso. Cuadernos de Gestión (10), 101-120.

Innerarity, D. (2012). La gobernanza global, de la soberanía a la responsabilidad. Revista Cidob (100), 11-23.

Kalantari, K. y Asadi, A. (2010). Designing a structural model for explaining environmental attitude and behavior of urban residents (case of Tehran). International Journal of Research (4), 309-320.

Loyola, C. y Rivas, J. (2010). Análisis de indicadores de sustentabilidad para su aplicación en la ciudad. Tiempo y Espacio (25), 1-15.

Machado, C. (2012). Aproximaciones para la reestructuración física y social de la vivienda popular de Caracas. En T, Bolivar. y Erazo, J. (coord.). Dimensiones del habitad popular mexicano. (pp. 337-352). Quito: Clacso.

Maisley, N.. (2013). ¿Oportunidad u obstáculo? El incipiente derecho a la participación pública en asuntos ambientales globales, a la luz de la Teoría de la Democracia Cosmopolita. Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo (11), 113-150.

Martínez, J. (2004). Estructura de la responsabilidad Proambiental hacia la conservación de agua potable en jóvenes estudiantes. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (5), 115-132.

McFarie, B. y Hunt, L. (2006). Environmental activism in the forest sector. Social psychological, social cultural, and contextual effects. Environment and Behavior (38), 266-285.

Milfont, T. y Duckitt, J. (2004). The structure of environmental attitudes: a first and second cader confirmatory factor analysis. Journal of Environmental Psychology (24), 289-303.

Milfont, T. y Duckitt, J. (2006). Preservation and utilization the structure of environmental attitutes. Medio Ambiente y Comportamiento Humano (7), 29-50.

Milfont, T., Andrade, P., Belo, R. y Pessoa, V. (2008). Testing Zimbardo time perspective inventory in brazilian simple. Revista Interamericana de Psicología (42), 49-58.

Modh, N. (2013). Structural relationships on consumer ecological behavior. Journal of Sustainability Science and Management (8), 233-243.

Mohsen, A., Ahmad, J., Abd, M. y Ali, I. (2013). Consumer environmental activism, sustainable consumption behavior and satisfaction with life. Life Sciense Journal (10), 1000-1006.

Nin, María. (2012). La gobernanza como clave para comprender el control de la fiebre aftosa la Pampa, Argentina. Huellas (16), 36-53.

Obregón, F. (1996). Las creencias como un factor disposicional del comportamiento. Revista Sonorense de Psicología (10), 43-49.

Obregón, F. y Zaragoza, F. (2000). La relación de tradición y modernidad con las creencias ambientales. Revista Sonorense de Psicología (14), 63-71.

Orgaz, L., Molina, L. y Carrasco, C. (2011). El creciente peso de las economías emergentes en la economía y gobernanza mundiales. Los países BRIC. Documentos Ocasionales, (1101), 1-24.

Palacios, J. y Bustos, J. (2012). Modelo de autoeficacia y habilidades ambientales como predictoras de la intención y disposición proambiental en jóvenes. Revista Intercontinental de Psicología y Educación (14), 143-163.

Pallares, G. (2012). Derecho a la ciudad: personas sin hogar en la ciudad de Buenos Aires. En Teolinda, Bolivar. y Erazo, Jaime (coord.). Dimensiones del habitad popular mexicano. (pp. 171-186). Quito: Clacso.

Rodríguez, P. (2010). Gobernanza multinivel y política regional europea. Revista de Estudios Regionales (88), 199-222.

Rosas, F., Calderón, J. y Campos, H. (2012). Elementos conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial. Quivera (14), 113-136.

Sandoval, F. J., Carreón, J., García, C., Quintero, M. L. y Bustos, J. M. (2017). Modelo de los determinantes de la percepción de resiliencia a partir del riesgo y estrés percibido en la gobernanza de la protección civil. Invurnus (12) (1), 30-35.

Valenzuela, B., Corral, V., Quijada, A., Griego, T., Ocaña, D. y Contreras, C. (2004). Predictores disposicionales del ahorro de agua: Austeridad, Altruismo y propensión al Futuro. La Psicología Social en México (10), 527-532.