Jorge Diego Mejía Cortés1

1 Politólogo de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: jorgediegomejia@gmail.com

Citación de este artículo: Mejía Cortés, J. D. (2018). Comunicación política y posverdad: expresiones discursivas de la oposición al plebiscito en Colombia 2016. Diálogos de Derecho y Política, (20), pp. 8-41. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/332509/20788402

El plebiscito de 2016 convocado para refrendar los acuerdos de paz en Colombia, fue un acontecimiento que generó un gran impacto político y social en el país. Si bien su campaña provocó una polarización sin precedentes entre los partidarios del Sí y los del No, fue también una experiencia democrática que dejó en evidencia la maleabilidad del público como receptor de la propaganda y la importancia que tiene la comunicación política en la difusión del mensaje político; aspectos que confluyeron en el discurso propagandístico de un sector de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, durante la campaña por el No, a propósito del neologismo posverdad.

Palabras clave: Comunicación Política; Marketing Político; Propaganda; Posverdad; Plebiscito; Colombia.

El presente artículo es el resultado de una investigación de corte cualitativo en un espacio interdisciplinar, realizado en el marco del Semillero de Educación y Política, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y en el marco del pregrado de Ciencia Política del mismo claustro. Tiene por objeto aproximarse, a partir del análisis del discurso, a las expresiones discursivas que la oposición política empleó en el plebiscito en Colombia en el año 2016, especialmente a la retórica del Partido Centro Democrático (en adelante CD), el cual fue el principal objetor, al proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP, y particularmente de los acuerdos firmados entre el Gobierno y el grupo armado en la ciudad de La Habana, Cuba.

El 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, luego de cincuenta y seis años de un conflicto armado interno y tras cinco años de un agotador proceso de negociación, en Colombia se firma un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Unos meses antes, exactamente el 18 de julio de 2016, la Corte Constitucional, aprueba el plebiscito que refrenda dichos acuerdos. Este plebiscito se estipula como un mecanismo de participación política a partir de la Constitución de 1991; en este caso, dicho mecanismo se utilizó para que el pueblo refrendara o desaprobara los acuerdos de paz.

La consulta se hizo con una pregunta cerrada con respuesta única y su resultado sería de carácter vinculante, el mínimo de votos requeridos para que el Sí o el No tuviese poder de decisión sería de un 13%, el equivalente a 4.387.118 de votos según el censo electoral vigente para el 2016.2

El 2 de octubre del mismo año se llevaron a cabo dichas elecciones y tras un repunte del Sí, la brecha entre el Sí y el No se redujo cada vez más y concluyó con el triunfo de este último; el resultado fue satisfactorio para algunos sectores de oposición y especialmente para el CD, en cabeza de expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. En este orden de ideas cabe hacerse algunas preguntas: ¿cómo fue la campaña que llevó a un sector de la sociedad a preferir el No, y por ende a oponerse al cierre exitoso de un proceso de paz? Por otro lado, ¿qué estrategias utilizó el Centro Democrático para ganar adeptos a su causa y desvirtuar la propaganda oficial del gobierno nacional? y, por último, ¿cómo entender que el Gobierno Nacional con todo el poder mediático posible no lograse consolidar unos resultados electorales favorables a sus intereses?

Estas preguntas requieren un análisis extenso, pero este artículo se focalizará en el aspecto de la comunicación política y las prácticas discursivas que se utilizaron en la campaña por el plebiscito, particularmente la adelantada por este partido de tendencia de derecha, cuyo modus operandi generó bastante polémica en los medios de comunicación y en las columnas de opinión.

El cuerpo del artículo se desarrolla en varios momentos: el primer acápite se titula El plebiscito en Colombia 2016: ¿una apuesta fallida para la refrendación de la paz? En él se intenta hacer una aproximación a los antecedentes del plebiscito y tratar de entender los pormenores, factores y actores que influyeron en el triunfo del No en dichas elecciones plebiscitarias. El segundo acápite se titula De la comunicación política a la estrategia política, e intenta hacer una progresión técnica desde los conceptos de comunicación política hasta la estrategia política, pasando por otros conceptos tales como propaganda, tecnopolítica y posverdad, términos sin los cuales no podrían explicarse las expresiones discursivas que acogieron los diferentes actores y que se encuentran inmersas en el marketing político electoral. El tercer acápite recibe el nombre de Cubrimiento de los medios de comunicación nacionales al triunfo del No en el plebiscito; allí se realiza una aproximación teórica a partir de herramientas del análisis del discurso utilizado por el partido CD durante la campaña por el No; para tal efecto, se llevó a cabo un rastreo de prensa antes y después de los resultados del 2 de octubre de 2016, además del análisis comparativo de encuestas a través de gráficos, que miden la variación de la intención de voto y la popularidad de los candidatos, con el interés de exponer la correlación entre ambos factores. El cuarto acápite, por su parte, trata “De la propaganda Nazi a la campaña por el No en el plebiscito colombiano de 2016” en él se pretende mostrar la relación discursiva entre los principios de Joseph Goebbels, ministro de la propaganda Nazi, con el discurso del partido CD, como principal opositor a la refrendación de los acuerdos de paz de La Habana. Finalmente, en un último momento se da cuenta de las conclusiones más importantes.

El conflicto armado en Colombia, como se sabe, es uno de los más antiguos del mundo; cerca de 8.376.463 personas fueron las víctimas que según las cifras oficiales3 dejó este conflicto hasta 2017, las FARC-EP, fueron el grupo insurgente más poderoso del país, cuya inspiración era de corte marxista leninista. Estuvo alzado en armas por espacio de 53 años y llegó a controlar buena parte del territorio nacional4.

Si bien la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 se tradujo en un avance significativo en cuanto a la intervención del Estado, representado en políticas públicas y sociales de carácter asistencial y en lo que respecta a la creación de organismos de control como la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y medios de participación ciudadana tan importantes como el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y el plebiscito, ninguna institución o mecanismo había sido utilizado para cambiar la historia de nuestro país como lo fue el del plebiscito del 2016.

Preguntarle a un colombiano que si quiere terminar la guerra (el conflicto armado) o si quiere que el estado de cosas continúe como desde hace 56 años, es casi un despropósito. Sin embargo, la transparencia que se le quiso dar al proceso de paz de La Habana, especialmente de parte del gobierno, supuso enfrentar las disímiles visiones políticas (las mismas que nos han enfrentado por medio de las armas todos estos años) en las urnas, para que fueran los mismos colombianos los que decidirán sobre el futuro del país. Irónicamente, “este país” dijo No a la pregunta. Para tratar de entender cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales se dio tal resultado5, se desataron una serie de explicaciones.

Aunque no existe una definición univoca, en términos generales el plebiscito se define, de acuerdo con el concepto del Consejo Nacional Electoral (Ref. / Expediente PE-045), como “la convocatoria al cuerpo electoral para que se pronuncie sobre asuntos de soberanía, territoriales o de naturaleza gubernamental”. En la historia de Colombia se han realizado únicamente dos plebiscitos. El primero se gestó el 1 de diciembre de 1957, con el ánimo de dar cumplimiento a los acuerdos políticos suscritos entre los partidos liberal y conservador, mediante el Decreto Legislativo 0247 de octubre 4 de 1957 y cuyo fin era el de introducir importantes reformas al texto constitucional de 1886.

Como resultado de este plebiscito se daría comienzo al llamado Frente Nacional, acuerdo bipartidista para repartirse el poder en Colombia entre los partidos tradicionales, figura que duraría más de dieciséis años y que culminaría formalmente en el mandato de Misael Pastrana Borrero, el 7 de agosto de 1974. El plebiscito de 1957 constaba de 14 artículos6. “El escrutinio final de la Corte Electoral, revelado el 30 de enero de 1958, arrojó que 4.169.294 colombianos respondieron Sí al cuestionario de la consulta, mientras que 206.654 dijeron No” (Morales, C. A. El Tiempo. 23 de julio de 2016).

El más reciente plebiscito, el de octubre 2 de 2016 tuvo como propósito, como ya se dijo, consultar al pueblo si quería continuar o no la guerra con la guerrilla de las FARC-EP, consideradas hasta ese momento la guerrilla más antigua del mundo. El plebiscito fue convocado mediante el Decreto 1391 del 30 de agosto de 2016 y amparado bajo el artículo 103 de la Constitución Política, que establece los mecanismos de participación y la Ley 1806, que da origen a la pregunta con la que el gobierno pretendía ganar el Sí en el plebiscito y que rezaba: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

La forma como estaba formulada esta pregunta produjo malestar entre los opositores del proceso de paz y generó protestas por parte del CD, quienes afirmaban que carecía de neutralidad e incitaba a votar por el Sí. La redacción del diario El Tiempo en referencia al entonces director de dicha colectividad7 afirmaba: “desde ya la oposición, en voz del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, ha criticado la formulación de la misma y ha argumentado que carece de neutralidad” (El Tiempo, 30 de agosto 2016)

Varios analistas y expertos se pronunciaron a favor y en contra de la forma como fue formulada dicha pregunta, mientras el 17 de agosto de 2016, la Corte Constitucional, en 337 páginas señaló los parámetros bajo los que debería realizarse la consulta para que, con el voto popular se aprobasen o no los resultados del proceso de La Habana. “Por su parte, el presidente Santos argumentaba que dicha pregunta era 'una pregunta clara, sencilla, y que no da lugar a ninguna confusión' y recordó que la Corte Constitucional estableció que estas debían ser las características de la pregunta” (Caracol Radio, 30 de agosto de 2016).

En otras palabras, desde sus inicios se pudo evidenciar que la firma del proceso de paz no sería un reto fácil para el gobierno, dada la oposición del CD y otros sectores afines al uribismo8 tales como iglesias protestantes y cristianas, empresarios y terratenientes.

Lo que buscaba el Gobierno Nacional con el plebiscito era revestir de garantías jurídicas y democráticas lo acordado en La Habana con la guerrilla de las FARC-EP. Los delegados de la guerrilla, contraparte del gobierno en la negociación, apenas iniciado el proceso, propusieron sin éxito una asamblea constituyente similar a la de 1991. Así lo registró el periódico El Tiempo, el 21 de diciembre de 2013: “Farc quieren nuevo Congreso y no 'cambios cosméticos' en la Constituyente”. La subversión argumentaba que eran necesarias reformas estructurales, las cuales deberían ser refrendadas por el pueblo y para ello presentó 12 propuestas, para reformular la Constitución de 1991 ante una eventual asamblea nacional.

Tras varias propuestas realizadas y meses de discusión en diversos ámbitos de la política y de la prensa nacional, se acordó entre las partes una serie de mecanismos para garantizar la seguridad jurídica del acuerdo final de paz. En el titular de la columna de opinión política de Alfredo Molano Jimeno publicado en la Revista Semana el 12 de mayo de 2016, se puede leer: “Exclusivo: Plebiscito y Acuerdo Especial Humanitario será la fórmula para cerrar el conflicto”. De allí se puede extraer que será el plebiscito el sistema que finalmente se utilizará para refrendar lo acordado en la mesa de negociación.

El proceso de paz en Colombia no ha sido precisamente el más largo de la historia. Las negociaciones con el IRA, en Irlanda del Norte, duraron 10 años; los procesos en Liberia y Filipinas duraron 13 años; en Guatemala 11 y en El Salvador 10. Sin embargo, y a pesar de sus escasos cinco años de negociación, las contradicciones y discusiones en las que incurrieron las partes en conflicto durante el tiempo de negociación dieron pie para que el discurso de la oposición se nutriera y tuviera resonancia entre el público receptor.

Frases como “esta es la paz de Santos” se volvieron populares y comunes, representadas en “memes” o íconos de difusión cultural según lo afirma la teoría de Dawkins (1976). A continuación, una muestra de algunas de los cientos de imágenes que se encuentran en la web y que banalizan y trivializan tanto el acuerdo como el proceso de paz:

*Elaboración propia a partir de la fuente

Dawkins (1976), en su libro El gen egoísta, propuso el término de meme, definiéndolo como “la unidad mínima de transferencia cultural, realizando una analogía con el gen y proponiendo así un modelo de evolución cultural” (Aunger, 2004. p. 2). Este tipo de mensajes cuyo contenido de fácil asimilación semiótica llega sin problemas, vía WhatsApp, Facebook, Twitter o Youtube a un gran número de personas, se hicieron virales y acompañaron cada suceso antes, durante y después del cese unilateral y bilateral de hostilidades y de algún modo le restaron seriedad y legitimidad a la percepción que la ciudadanía tenía de los acuerdos.

El 23 de abril de 2015 según las cifras oficiales mueren en un supuesto ataque de las FARC 11 soldados en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, donde además resultaron 20 soldados heridos, hecho que generó malestar entre la opinión pública y que puso en entredicho la voluntad de paz de la insurgencia y la capacidad ofensiva del Estado. Así lo reseñó Armando Neira columnista de la Revista Semana:

El “deliberado” ataque de las FARC con el que rompió su cese al fuego, que provocó la muerte de 11 militares y heridas a 20 más, es un golpe violento al proceso de paz que mantienen en La Habana esta guerrilla y el gobierno nacional (Neira, 2015)

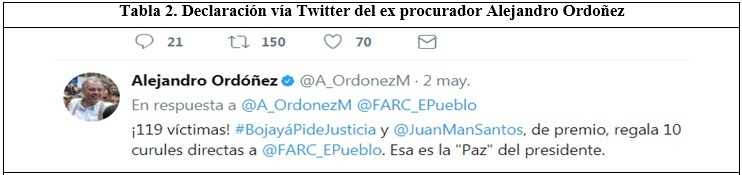

Este suceso fue rápidamente explotado por quienes se oponían al proceso. Los medios no solo pusieron en tela de juicio el proceso de paz, sino que sirvieron de caja de resonancia a las voces que estaban en contra del mismo. Este y muchos otros acontecimientos fueron aprovechados por algunos personajes públicos de alto rango, quienes no dudaron en cuestionar en su momento el proceso de paz (tal es el caso del entonces procurador Alejandro Ordoñez) quien contribuyó de un modo u otro a desgastar y deslegitimar lo avanzado en La Habana frente a la opinión pública y aún sigue siendo un fuerte opositor a la política de paz del gobierno Santos.

Tomado de: https://twitter.com/A_OrdonezM/media?lang=es

* Elaboración propia a partir de la fuente

Del mismo modo que Alejandro Ordoñez (@A_OrdonezM), Paloma Valencia (@PalomaValenciaL) o Fernando Londoño Hoyos (@FlondonoHoyos) cientos de seguidores y militantes del uribismo, reproducían y lanzaban vía Twitter cualquier información sin mayor fundamentación de rigor. Esto creó un ambiente donde cualquier mentira o imprecisión adoptaba figura de verdad.

Otras frases “viralizadas” (por ejemplo, a raíz del hermetismo de los diálogos) como “Santos le va entregar el país a las Farc”, cogieron fuerza y se convirtieron en casus belli del discurso opositor y fueron utilizadas para especular y propagar la sensación de malestar, asunto que en su momento fue respaldado por la opinión pública, dada la reputación que tenían hasta ese momento los actores encargados de propagar dichas noticias. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe aprovechando el good will (buen nombre) que hasta ese momento tenía y las iglesias cristianas y/o protestantes, (instituciones que de algún modo cuentan con una percepción pública de buena reputación y que tienen un número considerable de seguidores) se constituyeron en factores clave para tergiversar y desfigurar la realidad de lo pactado en La Habana. Según la columna publicada por Oscar A. Sánchez, para el periódico El Colombiano en febrero de 2017, las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes en el país son alrededor de 7 millones de personas, (el 14% de la población).

Esto podría explicar parcialmente el éxito del No en el plebiscito. Si hay algo que caracterizó tanto a los miembros del CD como a los fieles de las iglesias cristianas y/o protestantes, fue su activismo político y su disciplina en las urnas.

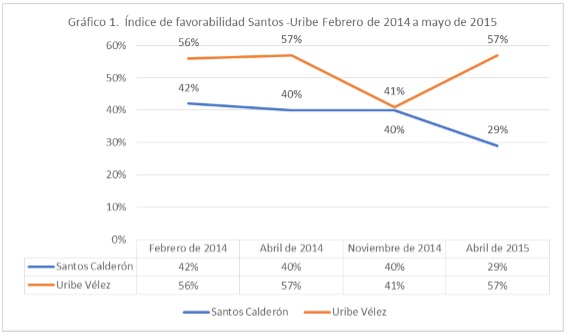

Al terminar su mandato en el 2010, Álvaro Uribe Vélez, según las encuestas, tenía un índice de favorabilidad del 80%. En mayo de 2015, RCN Noticias y otros medios, lanzaron la denominada “Gran encuesta, Colombia opina” y en ella se evidenció la caída de la imagen favorable del presidente Santos y el repunte de favorabilidad del ahora senador Uribe. La siguiente gráfica muestra la percepción de favorabilidad de ambos personajes, basada en el estudio realizado por la empresa encuestadora Ipsos – Napoleón Franco:

* Elaboración propia a partir de la fuente

Para febrero de 2015 ambos mandatarios obtuvieron una imagen de popularidad del 50% cada uno. Esto, según el sondeo realizado por Cifras & Conceptos, tal y como lo reseña el diario El Espectador “Santos y Uribe, con imagen desfavorable del 50%” aunque las cifras reales fueron de 47% para Santos y 45% para Uribe Vélez según se desprende de su ficha técnica. Los problemas colaterales del país y la forma como en su momento los manejó el presidente Juan Manuel Santos se vieron reflejados de manera negativa en lo que fue su mayor apuesta política: la búsqueda de la paz.

En resumen, las buenas intenciones que pudieron tener los actores, de “democratizar” o someter a la báscula popular dichos acuerdos, pudo en buena medida ser contraproducente con el resultado esperado. El plebiscito fue una apuesta fallida, a todas luces era un mecanismo innecesario, puesto que la carta magna establece claramente en su TÍTULO I que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia) y el presidente como cabeza del ejecutivo estaba en total facultad para proceder de conformidad a la mencionada ley.

¿Dijiste media verdad?

Dirán que mientes dos veces

si dices la otra mitad.

Antonio Machado

Los fenómenos electorales que se dieron en el 2016 llevaron a que varios expertos y académicos se preguntaran por la importancia e influencia que tienen los medios de comunicación en su labor de informar o desinformar, de transmitir información veraz o en su defecto, transformar la percepción de la realidad a través de la falacia, para lograr una verdad hipotética o virtual, que le permita al ciudadano elegir "libre y racionalmente".

En este contexto de propaganda, marketing y realismo político, surge un neologismo difícil de digerir y que resulta, incluso, incómodo para los estudiosos de la política, llamado “posverdad”, término que emerge cuando el diccionario de Lengua Inglesa Oxford lo cataloga como la palabra del año en el 2016 y que se relaciona directamente con el triunfo de Donald Trump y la salida del Reino Unido de la zona euro.

Aunque la palabra ha existido desde la década pasada, el diccionario ha visto un incremento en la frecuencia de su uso este año, en el contexto del referéndum británico y la elección presidencial en los Estados Unidos. El escritor Javier Darío Restrepo afirma que si esta palabra indica el nacimiento de una nueva era de la humanidad, es un anuncio catastrófico. Recuerda que la mentira se convirtió en un instrumento de combate en las campañas preelectorales de los Estados Unidos. (Pulido, 2016)

En cuanto al análisis del discurso, hay que decir que es una herramienta primordial para la comunicación política, dado que su campo epistemológico se encuentra transversalizado por la lingüística, la filosofía y la ciencia política. El análisis crítico del discurso o (ACD) supone una lectura crítica y personal, que debe tener como base una formación académica focalizada en el estudio del caso, llámese teoría política, filosofía política, sociología o esfera pública, ramas disciplinares esenciales para realizar un estudio politológico riguroso. Sobre el análisis crítico del discurso dice el catedrático holandés Teun Van Dijk: “En el análisis crítico del discurso nos interesa indagar cómo la dominación social se (re)produce con el discurso. El análisis crítico de esos discursos facilita la comprensión, y a veces la transformación de esas relaciones de poder” (2002, p.2).

Precisamente el análisis de dichas relaciones de poder se constituye en uno de los pilares de la politología, dado que la oratoria discursiva se convierte en un instrumento para alcanzar o para mantener el poder, entendiéndose este como el fin último de la praxis política, que para el artículo en cuestión se resume en el discurso que llevó a un sector de la oposición política a sacar ventaja en unas elecciones plebiscitarias apoyando el No a la refrendación de unos acuerdos de paz.

La mentira encriptada o disfrazada de verdad a través de los mass media, se traduce en una herramienta que es utilizada a nivel mundial con fines políticos, a través de la propaganda política y del marketing político, lo cual ha significado la creación de un fenómeno llamado tecnopolítica, definida como “el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, comunicación y acción colectiva. La capacidad de la multitud conectada, de los cerebros y cuerpos en red para crear y automodular la acción colectiva” (Gutiérrez-Rubí, 2013, p. 9).

Una elección popular manipulada puede traer consecuencias lamentables para una nación. La campaña que llevó a Gonzalo Sánchez de Lozada a ser presidente de Bolivia (1993-1997) fue asesorada por Greenberg Carville Shrum (GCS), quienes habían trabajado anteriormente con candidatos como Bill Clinton y varios políticos de África, América Latina y Europa; “ellos tomaron absolutamente todas las decisiones estratégicas, establecieron cuál debería ser el eslogan (“Sí se puede”) y decidieron iniciar la guerra sucia contra Manfred Reyes Villa, contrincante de Sánchez de Lozada, como la única manera de subir en las encuestas”, según lo registra el periodista boliviano Raúl Peñaranda (2006)9, su gobierno resultó ser uno de los peores en la historia del país y fue derrocado por una turba enardecida (solo por mencionar un caso reciente en Latinoamérica).

Las consecuencias de dichas elecciones pueden ser más profundas de lo que a simple vista parecen. En este orden de ideas, y como producto del campo de acción de la comunicación política, emerge el término mediático posverdad, a partir de los resultados de los comicios que se dan en diversos escenarios a nivel internacional mencionados con antelación, pero igual de pertinente para el caso colombiano, válido como forma de explicar el triunfo del No en el plebiscito. “La posverdad y su tono indignado revelan el relativo fracaso del proyecto ilustrado en Occidente según el cual ser moderno consiste en ser racional, agnóstico y progresista”, afirma Iván Garzón Vallejo (El Espectador, 30 de noviembre de 2016) a pesar de que el uso de la estrategia non sancta es un asunto de vieja data, es en los tiempos de la comunicación virtual donde su uso se ha generalizado en el marketing político y comercial. Sobre la posverdad escribe la docente Juliana González Rivera para la revista El Eafitense:

El termino pretende describir la conmoción que han supuesto el Brexit, la derrota de Hilary Clinton y el triunfo del No en el plebiscito por la paz en Colombia, acontecimientos que sobrepasan las expectativas racionales y responden más a razones emocionales que a la razón o a la lógica (González-Rivera, 2017, p. 46)

Pero mucho antes del famoso neologismo, se hablaba de la importancia y el cuidado que se deben tener en las relaciones públicas y en la comunicación política. Sobre este concepto se pueden rastrear inicios de la comunicación política en términos occidentales en la ciudad-estado a partir de los aportes de Platón y Aristóteles: “en los momentos gloriosos del discurso retórico en las plazas públicas y luego pasando por la República Romana y el Estado-Nación, hasta llegar a la época actual, aparece el término comunicación política” (Wolton, 1998, p. 31)

La comunicación política puede definirse como un proceso de interacción e intervención que tiene su origen en la teoría de la comunicación humana y las funciones del lenguaje, por medio de este se movilizan y transmiten las influencias sociales y políticas entre unas instituciones gubernamentales formales y el ciudadano. Para María José Canel (2006) “la Comunicación Política es un término amplio que incluye una serie de fenómenos comunicativos que han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, marketing electoral, marketing político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional política” (p. 19). Cabe afirmar entonces que de la comunicación política se desprenden teorías y aplicaciones epistemológicas y deontológicas del quehacer político, como factores que intervienen o alteran las relaciones entre las instituciones y los electores.

La comunicación política es una herramienta fundamental en el proceso electoral de una democracia, bien sea representativa o participativa, dada la necesidad que tienen los partidos, los movimientos sociales y los candidatos de hacer proselitismo y promocionarse a través del discurso y la propaganda política, las acciones colectivas y manifestaciones en pro y en contra del establecimiento. Generalmente el éxito de una campaña se da gracias al impacto generado por los medios de comunicación y dada la capacidad que estos tienen de convencer e influir en la opinión pública a través de estrategias propagandísticas; estas estrategias, que se convierten en herramientas discursivas que pueden ser o no basadas en postulados verdaderos, pueden incluir no solo la promoción de la imagen del candidato, sino por el contrario el desprestigio del adversario. Esta práctica del emisor orientada a convencer al receptor de la información, en los términos de la teoría de la comunicación política recibe el nombre de persuasión:

Persuasión no es otra cosa que el proceso comunicativo cuya clave está en la respuesta del receptor, es decir, aquél que pretende promover una dependencia interactiva entre emisor y receptor mediante la formación, reforzamiento o modificación de la respuesta del receptor. Es, pues, un proceso comunicativo cuya finalidad u objetivo es la influencia. Un mensaje persuasivo se conforma según una conducta deseada por el emisor para que sea adoptada voluntariamente por el receptor (Pizarroso Quintero, 1999, p.146)

La persuasión, entonces, como elemento de la comunicación, es una respuesta al estímulo que supone la propaganda, aunque dicha persuasión se basa con frecuencia en la desinformación, tanto del elector como del adversario político. Martínez & Guzmán (1992) afirman: “la desinformación tiene por objeto engañar al enemigo en lo que concierne a su apreciación de las acciones electorales, y para lograrlo se le presentan falsas pistas e informaciones ficticias, pero hacen creer que dichas premisas son auténticas y fidedignas” (p.790) La propaganda se ha utilizado desde que el hombre ha intentado documentar la historia, máxime en Alemania con el invento de la imprenta y la campaña de la contrarreforma impulsada por la iglesia católica quienes emplearon la expresión de propaganda fide con intención pastoral, según Francesco Screti (2012): “en junio de 1622 el papa Gregorio XV instituye la Congregación para la Evangelización de los Pueblos o Sacra Congregatio de Propaganda Fide, con el fin de propagar el catolicismo en los territorios y colonias europeas” (p. 4) el término fue evolucionando y en la actualidad forma parte indisoluble del marketing comercial y del marketing político.

Con el declive de las monarquías e imperios, y el auge del capitalismo y los sistemas democráticos participativos, el marketing político se convirtió tanto en una práctica, como en una rama de la comunicación política, que contiene los conceptos de marketing electoral y propaganda. Edward Bernays (1928) escribió el libro Propaganda y en él afirma que “la propaganda es el intento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos, con el fin de influir sobre las relaciones del público con una empresa idea o grupo” (p.34) Pero el concepto de propaganda cambiaría drásticamente al entrar en vigor la segunda guerra mundial y su despliegue mediático tendría un papel relevante en el ascenso y consolidación del nacionalsocialismo, que abarca desde los afiches propagandísticos hasta la retórica política utilizada por el futuro canciller imperial.

La evolución de la propaganda, de lo comercial a lo político, mutaría tangencialmente con el tiempo, cuando los ingleses y estadounidenses difundieron la televisión (inventada por un escocés10) y las cadenas de radio pronto se dieron cuenta de la importancia comercial del nuevo medio, primero fue la BBC en 1927 y luego la CBS en 1930 quienes emitieron sus programas al aire. Luego, la cadena estadounidense WNBT fue la primera en emitir anuncios comerciales un primero de julio de 1941, debutando con un anuncio de relojes Bulova®. A partir de allí y paulatinamente los comerciales se convirtieron en un elemento cotidiano y en pieza fundamental del marketing comercial y luego del marketing político o Mercadotecnia Política, como se conoce al conjunto de técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política (Costa 1994).

Sobre el marketing político sostiene Maarek (1997) que este solo pretende ganar elecciones a cualquier precio, del mismo modo que el marketing comercial pretende maximizar las ventas. Bajo esta premisa se puede inferir que el marketing político toma distancia del simple hecho de brindar información y a partir de allí adquiere otro fundamento ético distinto al que tiene por objeto la política, que según la ética aristotélica no es otro que propender por el bienestar común (Ética Nic. I, 2.) Puede afirmarse, que la Filosofía política es idealista, frente al pragmatismo que supone la praxis del marketing político. Para Costa (1994):

El marketing político se basa en el empleo de métodos precisos de estudios de la opinión del electorado y de medios modernos de comunicación, al servicio de una estrategia política con el objetivo de que un candidato o un partido político desarrollen sus potencialidades al máximo (p. 3)

La estrategia política tiene un objetivo muy específico y ajustado a una realidad socioeconómica, que generalmente obedece a las dinámicas del mercado, cuya presencia es latente en la mayoría de procesos de acción política, bien sea burocráticos o electorales dentro o fuera del territorio, en la realpolitik o en la práctica de dicho realismo. No es gratuito que el realismo político y el neorrealismo sean la teoría imperante en las relaciones internacionales actuales, como tampoco lo es el giro a la derecha de tantas democracias en las que alguna vez se dieron sistemas de valores que giraban alrededor del individuo.

Para Herrera (2000) el marketing es “el conjunto de técnicas empleadas para influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y actuaciones del organismo o personas que tienen el poder e intentan mantenerlo, consolidarlo o aspiran a conseguirlo. El marketing se encuentra muy ligado a los medios y los medios por antonomasia ligados al poder. En Colombia, como en buena parte del mundo, los grupos económicos son los encargados de difundir las noticias y la información oficial, mientras que los medios estatales tienen poca cobertura y por ende poca repercusión social. De este modo, en su gran mayoría fueron los medios privados los encargados de cubrir los pormenores del proceso plebiscitario. El sesgo implícito o explícito con el que los medios le dieron tratamiento al proceso de paz y al plebiscito no fue algo deliberado, obedeció a un concierto entre actores políticos y grupos de interés. Los mismos que hoy públicamente han manifestado querer volver trizas el acuerdo de paz.

Si no se presta atención a los Medios de Comunicación,

Estos harán que ames al opresor y que odies al oprimido

Malcom X

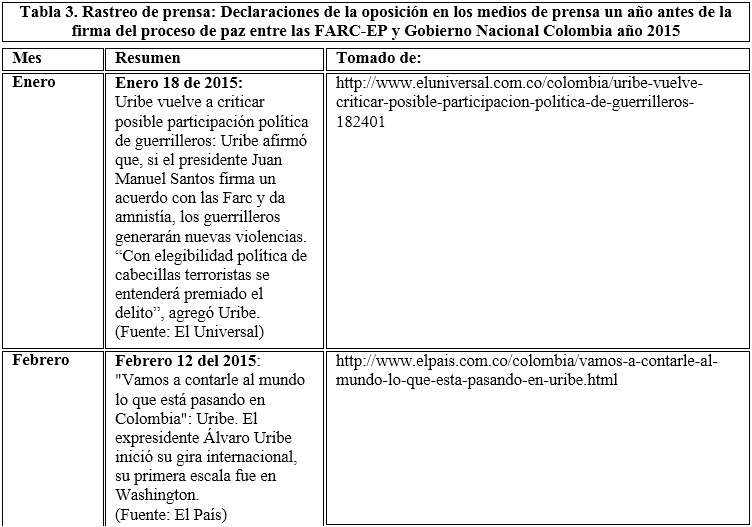

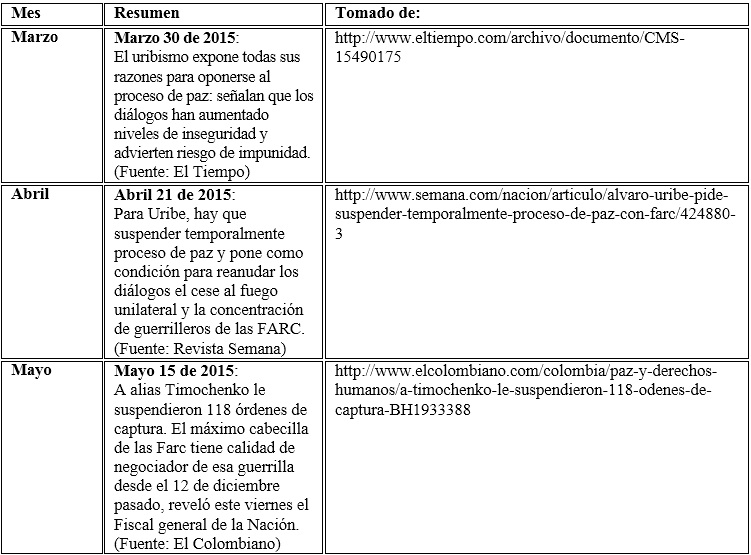

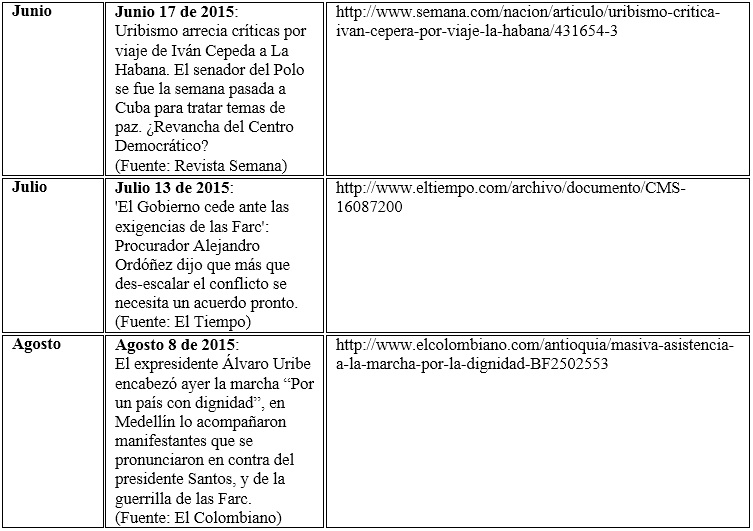

La comunicación política se hizo cada más virulenta y se agudizó a medida que se acercaba la firma de la paz. Para efectos de contextualización y de espacio el siguiente rastreo de prensa se reduce al año 2015 y se discrimina por mes, tomando desde el punto de vista del análisis del discurso político, las declaraciones más relevantes.

*Elaboración propia a partir de la fuente

Se puede observar en las declaraciones de enero, a través del diario Universal, cómo el senador Álvaro Uribe muestra su malestar si se le otorgan curules a las FARC-EP, argumentando que “con elegibilidad política de cabecillas terroristas se entenderá premiado el delito.” Por su parte, en mayo, el periódico El Colombiano, de la ciudad de Medellín, recalca que a alias “Timochenko” le han suspendido 118 órdenes de captura, pero no argumenta que esta decisión hace parte de las negociaciones y que figuras como el indulto o la amnistía son naturales y necesarias en un acuerdo de paz.

Del mismo modo, en junio 17 de 2015, en la Revista Semana se reseña la crítica que hace el uribismo a la adhesión del senador Iván Cepeda del Polo Democrático, a la mesa de negociación en calidad de observador. No obstante, en el mes de octubre la Revista Semana registra una noticia con aire curioso: “Uribe, como las FARC, propone una constituyente” aunque de algún modo aclara, que dicha coincidencia no significa que los fines que persigan sean los mismos.

Cuando se habla de persuasión, la forma como se publican los titulares en un periódico, la forma como se plantean las preguntas en una encuesta o el enfoque que se le da a una noticia son también recursos que utilizan los medios para tratar de influenciar al público y de esta estrategia se valieron tanto el oficialismo como la oposición. Es pertinente entender quién está detrás de los medios. El diario el Tiempo hace parte del Grupo Planeta y Caracol Radio es parte del Grupo Prisa. Del mismo modo que RCN pertenece a Ardila Lülle y Caracol T.V. hace parte del grupo Valorem S.A., filial de la familia Santo Domingo.

Para entender el viraje de la campaña plebiscitaria, desde la intención de voto a su resultado final, se exponen en una gráfica de torta los resultados de las encuestas de dicha intención, a partir de dos importantes encuestadoras, Datexco y Cifras & Conceptos. La primera, publicada en el Tiempo el 16 de septiembre de 2016 y la segunda en Caracol Radio el 23 de septiembre del mismo mes y año en sus respectivas páginas virtuales, estos datos previos a la votación se pondrán en contraste con los datos de la registraduría después del escrutinio, a fin de evidenciar no solo el margen de error de las mismas, sino tratar de percibir qué tan efectivo fue el impacto de la campaña del CD frente al de la oposición.

* Elaboración propia a partir de la fuente

Tanto en las encuestas del 16 como del 23 de septiembre de 2016 se ve claramente la intención de voto por el Sí, en la encuesta de Datexco se evidencia un 55,30 % de intención de voto, frente a al 54% que muestra Cifras & Conceptos. El No, se reduce del 38 al 34% mientras que la brecha de indecisos se acrecienta. Sin embargo, la edición de la Revista Semana del 9 de septiembre de 2016 que compila los datos de las encuestas de RCN y Caracol advierte que el Sí pierde fuerza, aunque sigue estando por encima del No, que pasa de un 28% a un 34%, frente al Sí que pasa de un 72 a un 66%, diferencias que parecían insignificantes. El gobierno y los promotores del Sí subestimaron la franja del 12% del Ns/Nr (No sabe, No responde) que terminaron inclinando la balanza hacia de los promotores del No, del mismo modo que se subestimó la capacidad propagandística de la oposición y el inmenso lobby que hicieron las iglesias cristianas y protestantes. La coalición de gobierno y la oposición de izquierda no tuvieron estrategias para defender unos acuerdos que resultaban difíciles de digerir dada la precaria educación política del grueso de la población, la extensión del documento mismo (310 páginas) y el corto tiempo entre la refrendación y la firma. Más aún si se tiene en cuenta que el público colombiano es en su mayoría poco acostumbrado a la lectura y entrenado por los medios de comunicación. cooptados por grupos de interés, para responder de forma emotiva más que racional ante procesos democráticos y sociales, con una precaria conciencia de clase y alimentado por años con una visión unilateral y parcializada del conflicto que impide discernir entre la corresponsabilidad y complejidad que se supone tienen los actores de la guerra.

Según un estudio de la CERLAC11 (2012) en relación con la cantidad de libros leídos al año por habitante, Colombia está al final de la lista con 2,2 libros al año, después de México con 2,9 y lejos de Chile a la cabeza en Latinoamérica con 5,4. En contraste programas como ‘La Niña’ de Canal Caracol (supuestamente basada en hechos reales) obtuvo durante el 2016 un rating o índice de audiencia de 13,7 puntos, frente a ‘Bloque de búsqueda´, de RCN con 8,7 puntos (Según El Pulzo.Com) ambas series de acción, sobre militares colombianos que sin duda influyeron sobre la percepción “sensacionalista” del conflicto.

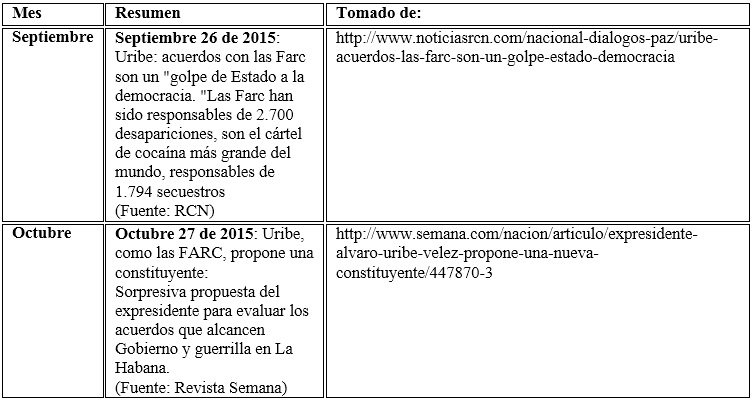

El Estado no cuenta con medios de comunicación masivos con los cuales competir (políticamente hablando) contra el aparato mediático comercial. Salvo la Radio Nacional, que a pesar de que tiene un amplio espectro de onda, y llega a regiones apartadas del territorio colombiano, no posee la fuerza necesaria ni la autonomía suficiente para constituirse como un difusor de propaganda política, en cambio el mensaje de la oposición logró calara por diversos medios en poblaciones distantes, donde obtuvo resultados significativos, tal es el caso de municipios tan lejanos de las grandes urbes como Trinidad o Nunchía en el Casanare.

Contrario a lo que podría pensarse, Antioquia no fue el departamento que más voto por el No en el plebiscito, pero su densidad geográfica sin duda influyó en los resultados. Según cifras de la Registraduría la lista de los departamentos y Municipios donde más se votó por el No, fue la siguiente:

Ahora bien, la población de Antioquia (según el Anuario Estadístico de Antioquia) es de 5.682.276 para el año de 2005, mientras que la del Casanare es 281.294 habitantes. Su capital Yopal tiene apenas 84.293 habitantes según las cifras del DANE para el 2002 (casi la población total del Nordeste antioqueño). Los votos válidos según las cifras de la Registraduría para Antioquia fueron en total 1.705.569 y la votación del departamento por el No fue de 1.057.518 votos, es decir, el 62,00% en cambio frente al Sí apenas llegó a 648.051 votos, un 37,99% del total. En otras palabras, si el Estado hubiera advertido el descontento que se gestaba en este importante departamento y hubiese intervenido de algún modo, es probable que al menos el No, no hubiese logrado el umbral, que era del 13% de la población y se hubieran implementado otros mecanismos democráticos sin generar tanta polarización. Finalmente, el resultado en cifras oficiales dado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la tarde del 2 de octubre de 2016 fue el siguiente:

Fuente: Registraduría General del Estado Civil

*Elaboración propia a partir de la fuente

El 49,78 % de los colombianos apoyaron el Sí, con 6.377.482 votos en total contra 50,21% votos por el No. Unos 6.431.376 votos. Las reacciones que suscitaron estos resultados fueron contradictorias, por un instante el país quedó sumido en una gran incertidumbre sobre qué pasaría con el proceso de paz. Las primeras manifestaciones se dieron por supuesto en los periódicos y noticieros, quienes a su modo contaron lo acontecido.

Es común que cada medio de comunicación escrito u oral tome partido y se ciña a las políticas editoriales de la empresa a la que sirven, esto se ve permeado por partidos políticos, grupos de intereses y grupos económicos. Colombia, por supuesto, nunca fue la excepción y por ello es conveniente hacer un sondeo sobre cómo se registró la noticia del triunfo del No en las voces de algunos periódicos de diversas regiones. A continuación se expondrá mediante una tabla las posturas más significativas de lo que precedió al triunfo del No, a modo de análisis comparativo:

*Elaboración propia a partir de la fuente

Entre la noche del 2 de octubre y la madrugada del 3, los medios nacionales e internacionales ya registraban en sus titulares virtuales e impresos los resultados de los comicios. Para la mayoría fue una gran sorpresa, no obstante, las reacciones fueron diversas y el país terminó de polarizarse.

Se puede inferir el sesgo ideológico-político de algunas publicaciones, como por ejemplo en la tabla anterior el titular del periódico el Colombiano de la ciudad de Medellín, donde se intuye sin mucho esfuerzo la intención de la editorial, cuando le resta importancia al impacto que generó el triunfo del No y lo resalta como el triunfo personal de un político considerado imprescindible para la política nacional. Es importante destacar que dicho periódico de la capital antioqueña se ha declarado abiertamente uribista, su ex directora Ana Mercedes Gómez fue senadora por el Centro Democrático e incluso ha despedido columnistas que se han atrevido a contrariar sus políticas editoriales.12

Por su parte el Semanario Voz, abiertamente comunista y que le apostaba al Sí, toma una actitud de esperanza y alienta al pueblo a defender los acuerdos, mientras que la postura de la Revista Semana es un poco menos apasionada, pero si más analítica y objetiva. Una línea más o menos parecida guardaron algunos diarios que no hacen parte de grandes engranajes económicos e industriales o cuyo sesgo es menos evidente.

La Revista Semana, en su edición del 10 de octubre, a través de la columna de Julián de Zubiría no duda en argumentar que la derrota del Sí es solo una de las consecuencias de un decadente sistema educativo, que no logra transformar las maneras de pensar, convivir y comunicarse de su población. La comunicación política rara vez es un asunto de objetividad, la historiografía ha demostrado que la manipulación ha sido una práctica recurrente de la propaganda y esta a su vez ha estado inmersa tanto en procesos electorales como en el adecuado mantenimiento de la imagen del líder o del caudillo.

La historia fue testigo del ascenso y caída del Tercer Reich, sus fastuosos estandartes, la disciplina y formación de sus ejércitos y su impecable arquitectura evocan necesariamente al imperio romano en la época de Augusto. (27 a. C. y 14 d. C) Este refinamiento estético tuvo su origen en la empatía que tenían las dos cabezas visibles del eje en Europa, Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Al respecto Amaral (2014) afirma que: “la función de los símbolos romanos en el fascismo (…) señala un cambio en el uso de la antigua Roma tras la alianza con el nazismo y la adopción de las leyes raciales de 1938” (p.2) Pero esta estética era parte del engranaje propagandístico no solo del nacionalsocialismo sino del pangermanismo13 que aspiraba conquistar toda Europa. La estética del nacionalismo pues, no se limitaba al terreno material sino ideológico, dado que la retórica discursiva de Hitler incluía toda una parafernalia compuesta por gestos y ademanes como el ya conocido Heil Hitler que se convirtió en un elemento obligado a su paso. Rodero Antón (2000) afirma que:

Adolf Hitler había comprobado los efectos que produjo el bombardeo propagandístico durante la I Guerra Mundial. Ya durante esos años, mantenía la firme convicción de que la propaganda poseía una enorme capacidad persuasiva y movilizadora. Hitler fue un amplio conocedor de unas técnicas, que, por otra parte, se encontraban ya definidas teóricamente desde la primera gran guerra. Pero, no sólo la empleó como medio para conseguir sus objetivos, aún más, basó toda su estrategia en la propaganda. Su primera acción consistió en modificar el sentido peyorativo que había adquirido el término en los años posteriores a la I Guerra Mundial, precisamente por el uso y abuso de la mentira durante la contienda. Se puede decir, en este sentido, que su primera acción propagandística consistió en imbuir en las mentes alemanas un concepto positivo de la propaganda (p.1)

En 1926 Josep Goebbels fue nombrado jefe de distrito de Berlín (Gauleiter) desde allí comenzó a interesarse en la propaganda como herramienta de promoción del partido y su programa de gobierno. En 1933, después de que los nazis se consolidaron en el poder, fue nombrado Ministro de Propaganda y desde allí se empoderó de la supervisión de los medios de comunicación, las artes y la información en el país. Corella Torres (2005) aduce que: “como afirman Manvell y Fraenkel14, para Goebbels la propaganda nunca se limitó al control de las artes y los servicios de información; se destinaba al control sobre una forma de vida” (p.11) así pues, la propaganda pasa de ser el simple acto comunicativo de propagar una información a ser una ideología que rige el comportamiento de un pueblo desde el adoctrinamiento.

Una vez en el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, Joseph Goebbels promulga los once principios por los cuales se pondrá en marcha la campaña de propaganda del nazismo, que se convierte en una especie de mandamiento al interior del partido y que son enumerados a continuación, citados desde el blog de Marcelo García:

1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo; individualizar al adversario en un único enemigo.

2.- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad.

Estos principios permitieron crear un estado de confusión entre los enemigos del Reich, pero también un estado de confort al interior del pueblo alemán. La masa no cuestionaba las prácticas de gobierno del Führer y brindaba apoyo moral a sus tropas y a su líder supremo. El régimen de Hitler se derrumbó con la entrada del ejército rojo en Berlín, el 02 de mayo de 1945, pero las ideas de Goebbels seguirían estando vigentes cien años después y serían aprovechadas en otros campos discursivos como la publicidad y el marketing, tanto comercial como político. Estas terminan incrustadas en procesos electorales complejos, especialmente en la modernidad, en una era donde la comunicación es un asunto primordial para obtener ventaja en las encuestas y en la intención de votos.

El 2016 fue un año especialmente polémico, dada la utilización de falacias e imprecisiones por parte de diferentes líderes mundiales, específicamente en tres casos particulares mencionados con antelación: El Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea, las elecciones de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el triunfo del No en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en Colombia. Es en este contexto es que los medios de comunicación masiva han acuñado el término posverdad. Así lo afirma Josep Ramoneda (2017) para el portal Nabarralde:

La posverdad es síntoma de dos cosas. Primero, de la pérdida de legitimidad de los sistemas de poder político y social surgidos de la posguerra europea, que se traduce en una quiebra del consenso social que las élites dirigentes se resisten a admitir (y eluden la responsabilidad transfiriéndola a la presunta inconsistencia de las decisiones de los ciudadanos). Pero, sobre todo, es síntoma del impacto de las nuevas tecnologías de la información, la dificultad de gestionarlas y las dudas sobre su compatibilidad con la democracia. Los modos y la capacidad de propagación de los mensajes (entre el monopolio de unos pocos y la jungla de las redes sociales) convierten en completamente ineficaces los viejos protocolos de la razón crítica y de la evaluación de la verdad de los mensajes, siendo el periodismo la primera víctima de ello. El poder de la viralización de los mensajes (la fuerza de un mensaje repetido millones de veces) y la dificultad de generar mecanismos fiables para reconstruir la verdad de los hechos están en el origen de la palabra de moda. Gana el que más propaga. Posverdad es una variante de propaganda. Nada nuevo bajo el sol. (p.1)

En este orden de ideas, complementando a Ramoneda, la posverdad, no solo es una variante de la propaganda sino una consecuencia de su aplicación. Dado que, según Steve Tesich, citado por González-Rivera (2017) “la posverdad, denota una serie de circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal” (p. 47) En cuanto al concepto de aplicación de la “propaganda” algunos analistas han comparado los 11 principios de la propaganda nazi con los argumentos utilizados por el Centro Democrático en la contienda de octubre de 2016, tal y como lo afirma la columna de Redacción Política del periódico El Espectador de enero 24 del 2017:

Una de las tutelas contra el NO en el plebiscito del 2 de octubre plantea una tesis inesperada y polémica: compara la estrategia que utilizó el uribismo con los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, cuya supuesta similitud demuestra cómo se ejerció violencia psicológica sobre el electorado (El Espectador, Redacción Política, 2017)

La tutela fue interpuesta por el abogado Carlos Alberto Maya y fue aceptada para su estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ella se pide revisar si la utilización de los once postulados de Joseph Goebbels es comparable con los sofismas que transmitieron los promotores del No. Para efectos del presente trabajo se procederá a contrastar algunos de los once principios con dichos sofismas o falacias utilizadas en la campaña por el plebiscito. Cabe aclarar que el término falacia lejos de ser una expresión peyorativa o de valor, se toma prestado desde una concepción filosófica, partiendo de los postulados de Aristóteles y estudios posteriores tales como la obra de Charles Hamblin titulada Falacias. Con base en esta obra Ramón Ortega argumenta lo siguiente:

La Falacia o sofisma es un razonamiento aparentemente “lógico” en el que el resultado es independiente de la verdad de las premisas; esto quiere decir que se desprende una conclusión errónea, porque no existe una conexión necesaria con las proposiciones de las que “supuestamente” surge. En otras palabras, el argumento parece ser verdadero, pero en realidad no lo es (Ortega, 2011)

En la semiótica, el sentido del mensaje no siempre concuerda con la pragmática del mensaje, asimismo la falacia en muchas ocasiones refleja no precisamente la verdad, sino la percepción de una verdad a la cual el receptor pretende acomodarse o que en última instancia lo satisface. En el epílogo de este capítulo se busca hacer una aproximación comparativa de al menos dos principios propagandísticos goebbelianos con algunas de las posturas que se esgrimieron a favor del No por parte del Centro Democrático. La propaganda tiene en la era digital aliados inesperados, en la difusión de esta información falaz tuvieron un papel fundamental las redes sociales, especialmente Facebook, Twitter y WhatsApp, tal y como lo recoge el artículo titulado “la información en la era de la posverdad” publicado en la Revista El Eafitense en edición número 112:

En Colombia, por Facebook y WhatsApp, circularon cadenas que afirmaban que, de ganar el Sí, cada colombiano tendría que adoptar un secuestrado, que Timochenko sería candidato presidencial y que los votos del No serían cambiados gracias a los lapiceros borrables que se instalarían en las mesas de votación. También se alegaba una supuesta ideología de género en el acuerdo de paz, que este implicaba una eliminación de subsidios a los más pobres y que una supuesta ley Roy Barreras obligaría a aportar el 7 por ciento de la pensión para el sostenimiento de las bases guerrilleras. (González-Rivera, 2017, p. 49)

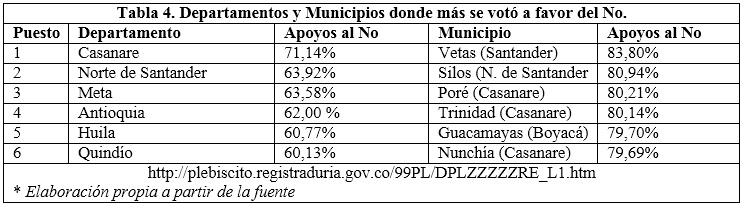

Algunas afirmaciones discursivas hechas en el marco del plebiscito son inverosímiles, pero esa misma inverosimilitud se convirtió en perplejidad y más que indignación generó una reacción contestataria, una necesidad de movilizarse contra lo que a todas luces parecía injusto. Al afirmar, por ejemplo, que: “de ganar el Sí, cada colombiano tendría que adoptar un secuestrado” la oposición estaba poniendo al límite la capacidad de tolerancia del pueblo, cansado de décadas de guerra e impunidad. Y aquí se aplica perfectamente el principio de la exageración y la desfiguración, ejemplificado en la tabla número 6. Acción de réplica que resulta fácil cuando se tienen 4.970.000 seguidores15 tan solo en Twitter.

La tecnología ha sido una herramienta que le ha brindado a la propaganda un nuevo nivel, especialmente en la contienda política, la fusión de ambos campos de interacción social da como resultado la tecnopolítica entendida, según (Alcazan, ArnauMonty, Axebra, Quodlibetat, Simona Levi, Et.al 2012) como “la capacidad colectiva de apropiación de herramientas digitales para la acción colectiva” (p. 8) este otro neologismo, al igual que posverdad, pretende explicar la compleja relación mediática y sus consecuencias en el terreno de lo político. Al respecto de este neologismo y su relación con el poder escribe Gutiérrez Rubí (2013):

La tecnopolítica sabe que quien controla la conversación (…) acaba por tener una posición de dominio en la creación de opiniones con decisión de voto, como sucede con la decisión de compra en el ámbito de las marcas y productos (p.13)

Respecto al uso del lenguaje propagandístico (dentro y fuera de las redes sociales), existe una gran sincronía en cuanto a la forma de llegar al público receptor, tanto en los postulados de Goebbels como en el modus operandi del Centro Democrático, especialmente en los principios de “la simplificación del enemigo único”, táctica muy usual tanto del senador Uribe como del resto de congresistas de su partido, esto se da con frecuencia cuando se tildan de guerrilleros a todos aquellos que de uno u otro modo pretenden criticar la era Uribe como presidente o el desempeño de su partido.

Otro de estos principios, quizá el más utilizado por el expresidente Uribe es el anteriormente citado: Principio de la exageración y la desfiguración. Que consiste en convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave y transformar la verdad a conveniencia de sus propios intereses.

En el siguiente caso, por ejemplo, al afirmar que las FARC han puesto “doce banderas” exhibidas en la ciudad, se quiere desfigurar la verdad, primero generando la sensación de vulnerabilidad de la ciudadanía y segundo, intentando poner en tela de juicio la efectividad del gobierno (ver tabla 6):

*Elaboración propia a partir de la fuente

En la madrugada del 24 de noviembre de 2014 amanecieron dos banderas alusivas a las FARC-EP, colgadas en dos puentes vehiculares en la ciudad de Medellín, uno sobre el puente de Guayabal, en la calle 30 con la carrera 52 y el otro en la calle 33 con la avenida Bolivariana. Sin embargo, el expresidente Uribe afirmó en su cuenta de Twitter que fueron doce banderas. El trino alcanzó en menos de dos horas más de 208 trinos, lo que supone una alta difusión masiva por parte de sus seguidores.

Así relató el suceso la Revista Semana: “El ruido de las FARC con dos banderas en Medellín: El senador Uribe tuiteó que los guerrilleros instalaron 12 las banderas. Autoridades solo reportan dos” (Revista Semana. Noviembre 24 de 2014) este tipo de información se configura como una verdad a medias o posverdad, dado que su alta difusión hace muy difícil desvirtuarla, aunque las autoridades den su versión oficial, se genera un manto de duda, puesto que se basa en hechos reales. El receptor de la información podría preguntarse entre otras cosas si: ¿están las autoridades mintiendo para mitigar la vulnerabilidad de la ciudad ante una amenaza terrorista?. En vez de desestimar lo dicho por el expresidente una vez contrastada la información, queda en evidencia la poca credibilidad en los organismos del Estado, cuya credibilidad es reemplazada por medios o voces alternativas, en este caso la del Centro Democrático a través de sus portavoces que se convirtieron en una fuerza opositora con una amplia gama mediática y que aprovechan el descontento de la población y su incapacidad de discernir entre unas y otras causas y consecuencias del bienestar económico y político de la nación.

De igual forma en los principios de transfusión y silenciación se usan tácticas que se focalizan en grupos de interés, especialmente de carácter religioso, en los cuales se pone en tela de juicio o se desestiman argumentos con peso científico o académico, asociándolo con posturas políticas o encubriendo sus propias intenciones. Esta estrategia surtió los efectos deseados con el apoyo masivo de las iglesias cristianas y protestantes que masivamente votaron por el No. Del mismo modo el principio de renovación aduce que: “hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario o el público esté ya interesado en otra cosa, las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones” (El Espectador. Enero 24 de 2017) según los datos que pueden extraerse de la cuenta de Twitter del expresidente Uribe, desde 2009 que éste se unió a la red social, ha emitido 62.668 trinos hasta la fecha (noviembre 12 de 2017) es decir, 7833 trinos por año, 652 trinos por mes o 21 trinos por día aproximadamente, la gran mayoría de mensajes en contra del proceso de paz, en contra de sus detractores o del Gobierno Nacional.

El diario La República en su edición del 4 de octubre de 2016, realizó una entrevista a Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No, en la cual se le formularon varias preguntas con el ánimo de determinar entre otras cosas cómo se gestó la estrategia que se utilizó para lograr el éxito en la contienda por el plebiscito. A la pregunta: La campaña del Sí fue basada en la esperanza de un nuevo país, ¿cuál fue el mensaje de ustedes? el dirigente contestó lo siguiente:

La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar “verraca”, con lo cual afirma de plano que existe una intención distinta a la postura ideológica, lo que en otras palabras puede entenderse como “maquillar la verdad” o para efectos de este artículo “posverdad.” Más adelante se le pregunta por la estrategia y él de forma escueta responde:

“Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas (…) Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas” (Ramírez Prado, Juliana. 2016).

De este modo, el principal partido colombiano de oposición (de derecha) se hizo con una significativa votación de 6.422.136 votos, es decir, el 50,23% de los sufragantes, con lo que superó al oficialismo santista y puso en evidencia no solo la impopularidad del presidente Santos, sino también Gina Parody d’Echeona quien por orden expresa del presidente había dejado momentáneamente el cargo de Ministra de Educación para dedicarse a dirigir la campaña por el Sí, en medio de la polarización y el rechazo de buena parte de la población, azuzada por la supuesta inclusión de la ideología de género que aparentemente se aprobaría con el plebiscito, lo cual hacía parte de la campaña por la deslegitimación del mismo por parte del Centro Democrático. Así pues, la información imprecisa se antepuso a los argumentos acordes y plausibles con los puntos pactados en La Habana. Lo que terminó en un fortalecimiento del recién creado partido y la caída abrupta de la credibilidad institucional y política del jefe de Estado y de su gabinete respaldado por la Unidad Nacional.

Este último acápite pretende hacer énfasis en el objetivo propuesto en el presente artículo: describir y analizar el papel de la comunicación política a partir del neologismo posverdad, tomando como estudio de caso el plebiscito de 2016 en Colombia. Para ello se analizó el discurso de campaña que utilizó un sector de la oposición, y que conllevó al triunfo del No en el mencionado plebiscito. Fue fundamental revisar las impresiones de los medios de comunicación colombianos, antes y después de los resultados electorales, dado que, según las encuestas de intención de voto meses antes de la votación, el Sí, ganaría sin mayores problemas. No obstante, el resultado fue desconcertante para las expectativas oficialistas. Quizás la Unidad Nacional y el gobierno no contaban con la votación del Departamento de Antioquia, donde el 61,94% de los votantes, según los datos de la registraduría, inclinó la balanza a favor del No.

El hecho de que la votación de un plebiscito que pretendía validar el fin de una cruenta guerra se convierta en un escenario de demostración de inconformidades evidencia no solo el descontento de un país cansado de la corrupción y el clientelismo, sino también una profunda desinformación e ignorancia política, que paradójicamente es aprovechada por una derecha aferrada al poder, con una tradicional agenda guerrerista y supuestos vínculos con grupos ilegales, pero más grave aún es la exposición de una polarización sectaria del país, ad portas de una elecciones en el 2018 donde la derecha llega sumamente fortalecida, con un peligroso discurso que poco o nada difiere de los radicalismos que se encuentran en auge en la extrema derecha europea. Dicho discurso tiene como bandera la limitación a los derechos civiles, especialmente de las minorías políticas y sociales.

En este orden de ideas la posverdad no es más que un eufemismo que intenta disfrazar la desfachatez y decadencia con la que los medios de comunicación encriptan las intenciones del discurso político y económico. Es la degeneración del concepto de comunicación. Es el producto de la propaganda negra al servicio del marketing político. Estas estrategias masificadas por las redes sociales crean un clima surrealista que invisibiliza la realidad y crea escenarios de incertidumbre como al que hoy asistimos con la Justicia Especial para la Paz (JEP) que crean un limbo jurídico. Una frágil posguerra en medio de un país fragmentado y abismalmente desigualdad.

A todas luces el papel del Estado en la campaña por el plebiscito fue demasiado pasivo para contrarrestar la arremetida del Centro Democrático y demás sectores de oposición, entre ellos las iglesias cristianas y evangélicas, quienes jugaron un papel fundamental y dejaron en evidencia su poder político. Es innegable, desde el punto de vista del marketing político, que esta fue una campaña exitosa, aunque desde la ética política no podría decirse lo mismo. Las declaraciones del entonces asesor de campaña por el No al plebiscito no dan lugar a dudas de que se apeló al más profundo miedo e ingenuidad, con el ánimo de desinformar y crear un ambiente de zozobra que movió las fibras más hondas de la sociedad, creando brechas sociales que aún siguen abiertas. Más aun cuando la campaña de desprestigio tocó no solo al gobierno, sino a todo individuo o colectivo que se manifestara en contra del partido del expresidente o a favor del Sí. La división que creó la campaña del No, trascendió las barreras de lo público y llegó a trastocar la intimidad. Las relaciones de amigos y familiares se vieron polarizadas en medio del bulo entre el Sí y el No.

Independiente de que el plebiscito haya servido o no para refrendar la paz, los grandes ganadores de este proceso son el presidente Juan Manuel Santos quien, a pesar de terminar como uno de los mandatarios más impopulares, pasará a la historia como Premio Nobel de Paz. Asimismo, ganaron la cúpula de las FARC, a quienes el Estado colombiano les garantizó protección para sus hombres y la posibilidad de participación política; igualmente, el Centro Democrático, quien de alguna manera salió victorioso luego del éxito de la campaña en contra del plebiscito y del triunfo del No, pues ratificó su liderazgo político y su inmenso caudal electoral. Pierden las víctimas con el lento proceso de reparación, pierden los líderes sociales y combatientes rasos reinsertados asesinados sistemáticamente, pierden las regiones que han quedado a merced de paramilitares y bandas criminales.

Sin duda el plebiscito cambió la forma de hacer política en el país y generó un nuevo interés por lo público. A la democracia colombiana le esperan nuevos retos, con nuevos actores, pero en escenarios cada vez más complejos. El debut de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común –FARC–, el inminente acuerdo e incorporación a la vida civil del Ejército de Liberación Nacional –ELN– y la consolidación del Centro Democrático como fuerza política de derecha, seguramente plantearán nuevas provocaciones y campos de análisis para la ciencia política como disciplina. Se espera del mismo modo que los entes de control tomen acciones para regular el alcance y el manejo de la comunicación y del marketing político, en aras de la transparencia y las garantías que deben regir en toda contienda partidista y electoral.

Referencias

Alcazan, ArnauMonty, Axebra, Quodlibetat, Simona Levi, SuNotissima, TakeTheSquare, Toret (2012). Tecnopolítica, internet y r-evoluciones. Sobre la centralidad de redes digitales en el #15M. Barcelona: Icaria. Recuperado de http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Tecnopolitica,%20internet%20y%20r-evoluciones.pdf

Amaral, S. (2014). Augusto y Mussolini: la presencia de la antigua Roma en la Roma fascista. Actas de y comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, 10 (1), pp. 72-87. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4932751.pdf

Anuario Estadístico de Antioquia (2014). Población de Antioquia por área geográfica y municipios, según censos entre 1964 y 2005. Disponible en http://antioquia.gov.co/planeacion/ANUARIO%202014/es-CO/capitulos/poblacion/censos/cp-3-1-5.html

Aristóteles, (1964). Obras completas (Francisco de P. Samaranch, trad.). Madrid: Aguilar

Aunger, R. (2004). El meme eléctrico. Una nueva teoría sobre como pensamos. Barcelona: Paidós

Bernays, E. (2008). Propaganda. Madrid: Editorial Melusina

Canel, M. J. (2006) Comunicación política: Una guía para su estudio y práctica. Madrid: Ed. Técnos

CERLALC (2012). Comportamiento lector y hábitos de lectura: una comparación de resultados en algunos países de América Latina. Recuperado de http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/33c91d_Comportamiento_Lector.pdf

Costa Bonino, L. (1994). Manual de marketing político. Montevideo: Ed. Fin de Siglo, Disponible en http://marketingpolitico20.planetadelibros.com/img/MK_politico.pdf

Corella Torres, N. (2005). Propaganda Nazi. México: Porrúa. Disponible en http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/prog_nazi.pdf

Dawkins, R. (1976). El gen egoísta. Barcelona: Editorial Salvat

De Zubiría, J. (2016, 06 de octubre). El triunfo del NO y el fracaso de la educación colombiana. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/educacion/articulo/implicaciones-del-no/497863

García, M. (2014, 04 de diciembre). Los 11 principios de la propaganda por Joseph Goebbels. Historias lado B. Recuperado de http://historiasladob.blogspot.com.co/2014/12/los-11-principios-de-la-propaganda-por.html

Garzón, V. I. (2016, 30 de noviembre). Posverdad. El Espectador. Recuperado de http://ivangarzonvallejo.blogspot.com.co/2016/11/posverdad.html

González-Rivera, J. (2017). La información en la era de la posverdad: retos, mea culpas y antídotos. Revista El Eafitense, (112), pp. 46-53

Gutiérrez-Rubí, A. (2013). Nuevos actores políticos para una nueva política. Revista Más Poder Local, (17), pp. 12-15

Herrera, V. (2000). Cómo ganar las elecciones. Manual práctico de marketing político y electoral. Barranquilla: Ed. Mejoras

Maarek, P. (1997). Marketing político y comunicación: claves para una buena información política. Barcelona: Paidós Comunicación

Manvell, R., Fraenkel, H. (1971) Doctor Goebbels

Martínez Peñate, O., Guzmán Argueta, F. (1996) El rol de la propaganda en las campañas electorales. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Realidad (54). Recuperado de http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e04ac46a0852elroldelapropaganda.pdf

Molano, A. (2016, 12 de mayo). Exclusivo: Plebiscito y Acuerdo Especial Humanitario será la fórmula para cerrar el conflicto. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/exclusivo-plebiscito-y-acuerdo-especial-humanitario-ser-articulo-631912

Morales, C. A. (2016, 23 de julio). El día en que Colombia votó por primera vez en un plebiscito. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16651716

Neira, A. (2015, 15 de abril) Las FARC atacan el proceso. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/opinion/articulo/las-farc-atacan-el-proceso/424160-3

Ortega, R. (2011). Falacias. Filosofía para principiantes. Recuperado de https://unviajepersonal.wordpress.com/2011/07/22/filosofia-para-principiantes-falacias

Peñaranda, R. (2016, 4 de marzo). Un documental revela las situaciones internas de la campaña presidencia de Sánchez de Lozada el 2002 en Bolivia. Rebelión.org. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticias/2006/3/27690.pdf

Pizarroso Quintero, A. (1999). La historia de la propaganda: una aproximación metodológica. Revista Historia y Comunicación Social, (4), pp. 145-171

Pulido, L. (2016, 3 de noviembre). “Posverdad” la palabra del año del Diccionario Oxford. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co/entretenimiento/posverdad-la-palabra-del-ano-del-diccionario-oxford-303141

Ramírez Prado, J. (2016, 4 de octubre) El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia. Diario La República. Recuperado de https://www.larepublica.co/asuntos-legales/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-ymas-efectiva-de-la-historia-2427891

Ramoneda, J. (2017, 3 de julio). Posverdad y propaganda. Nabarralde. Recuperado de http://nabarralde.com/es/nabarmena/16921-posverdad-y-propaganda

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2017, 25 de octubre). Censo electoral. Recuperado de http://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html

Revista Semana. (2016, 9 de septiembre). El Sí pierde fuerza, pero le sigue ganando al NO. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-ultima-encuesta-de-ipsos-para-semana-rcn-radio-y-rcn-television/495669

Revista Semana. (2014, 24 de noviembre). El ruido de las FARC con dos banderas en Medellín. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ruido-de-las-farc-con-dos-banderas-en-medellin/410030-3

Redacción Política. (2017, 24 de enero). La estrategia nazi y el No en el plebiscito. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/estrategia-nazi-y-el-no-el-plebiscito-articulo-676393

Información de Caracol Radio. (2015, 5 de febrero). Santos y Uribe, con imagen desfavorable del 50%. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/santos-y-uribe-imagen-desfavorable-del-50-articulo-542265

El Pulzo. Entretenimiento. (2016, 27 de diciembre). Las veces que Caracol le ganó rating a RCN este año. Recuperado de http://www.pulzo.com/entretenimiento/rating-caracol-rcn-2016/PP182476

Redacción El Tiempo. (2016, 30 de agosto). ¿Es neutral la pregunta formulada para el plebiscito?. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/pregunta-del-plebiscito-analisis-46135

Rodero Antón, E. (2000). Concepto y técnicas de la propaganda y su aplicación al nazismo. Universidad Pontificia de Salamanca. pp. 1-14. Recuperado de http://www.bocc.ubi.pt/pag/rodero-emma-propaganda-nazismo.pdf

Sánchez, O. A. (2017, 19 de febrero). Los cristianos, una fuerza clave para las presidenciales de 2018. Periódico El Colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/posibles-candidatos-de-cristianos-a-las-elecciones-presidenciales-de-2018-CF5979433

Screti, F. (2011). Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad. Revista Razón y Palabra, (78) Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/varia/N78/2a%20parte/40_Screti_V78.pdf

Timothy, K. (2002). Nazism and the Working Class in Austria: Industrial Unrest and Political Dissent in the "National Community". Inglaterra: Cambridge University Press

Wolton, D. (1998). La comunicación política: construcción de un modelo. En Ferry, Jean y otros. El Nuevo Espacio Público. Barcelona: Gedisa

Van Dijk, T. A. (2002). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, (1), pp. 18-24. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53700102

2 Según la Registraduría General de la Nación el número de colombianos habilitados para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana es el siguiente: 17.335.776 hombres y 18.540.971 mujeres, para un total de 35.876.747 de potencial electoral nacional.

3 Según datos del Registro Único de Víctimas. La cifra fue dada a conocer el 9 de abril de 2017 en el marco del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas.

4 Según el diario El Espectador, en su columna de redacción política del 24 de junio de 2016. Las Farc operaban en 25 de los 32 departamentos de Colombia, con una presencia fuerte en la región de los Llanos Orientales y la Orinoquía. Cerca de la frontera con Venezuela; en los departamos de Cauca, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño, en el suroeste y occidente del país, Antioquia y Chocó. En el último censo de 2016 esta guerrilla contabilizó 5.765 miembros activos.

5 Según cifras de la registraduría el No, ganó con el 50,23 % de los votos (6.424.385) contra el 49,76 % (6.363.989) votos por el SÍ.

6 A grandes rasgos, lo que pretendía el plebiscito de 1957 era: que la mujer pudiera votar, legalizar el Frente Nacional, igualdad en la repartición burocrática de los partidos tradicionales, inversión del 10% del presupuesto en educación pública.

7 En noviembre de 2016, tras la renuncia de Oscar Iván Zuluaga a la dirección del Centro Democrático. Asume la dirección de este partido el exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos.

8 El uribismo se refiere a quienes apoyan el pensamiento, las políticas y los programas del expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido CD.

9 Existe un documental producido por Rachel Boynton llamado “Our brand is crisis” del año 2015 que narra los pormenores de la campaña asesorada por GCS y las consecuencias políticas que tuvo la elección de Sánchez de Lozada.

10 John Logie Baird fue un ingeniero y físico escocés, inventor del primer sistema de televisión pública.

11 Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.

12 El comunista Yohir Akerman por ejemplo fue despedido en febrero de 2015 porque sus columnas iban en contravía con la filosofía del periódico antioqueño. En el 2016 tras una columna en su contra titulada “el asociado N° 82” Álvaro Uribe en varios trinos lo acusa a él y a su padre de ser militantes del ELN.