Alonso Cardona Arango1

1Funcionario de la Corporación Conciudadanía y delegado en la Plataforma de Seguimiento Político SEPA. Correo electrónico: plataformasepa@gmail.com

Citación de este artículo: Cardona Arango, A.

(2019). Una aproximación al estudio de la oposición política en Colombia.

Diálogos de Derecho y Política (22), pp. 21-33.

Recuperado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/338182

Este artículo comenta parte del Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia, 2018, controvierte la afirmación que contiene sobre el abstencionismo electoral como característica de la cultura política nacional y muestra que la cultura política antioqueña tiene peculiaridades que la diferencian del comportamiento nacional y del de la ciudad de Bogotá, relativos principalmente a su escepticismo sobre la democracia.

Palabras clave: calidad de la ciudadanía; abstencionismo electoral; cultura política; participación política.

Este artículo introduce a los lectores interesados en el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018 (Pontificia Universidad Javeriana, 2018) realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE, de la misma Registraduría, y la Pontificia Universidad Javeriana, con la participación de Cifras & Conceptos, publicado recientemente.

El artículo presenta el estudio de manera sucinta, pero pone el foco en los resultados para el departamento de Antioquia y en el tema específico de la participación política. En esa medida, va un poco más allá de un informe de lectura, porque se esfuerza en realizar alguna reflexión sobre sus resultados.

El Informe se inspiró en un estudio semejante realizado en México por el Instituto Nacional Electoral. El trabajo de campo en Colombia fue realizado por la firma de consultoría e investigación Cifras&Conceptos, que adelantó varias estrategias: la de grupos focales, talleres de expertos en participación, acercamiento cualitativo a 120 organizaciones sociales distribuidas por todo el país y la aplicación de 4.560 encuestas a hombres y mujeres colombianos mayores de edad, residentes en ciudades principales, intermedias y pequeñas. En Antioquia se aplicaron 632 encuestas de la muestra.

El estudio trabajó los siguientes temas: Estado de Derecho y el acceso a la justicia, vida política (participación política), sociedad civil y participación no electoral, vida comunitaria, valores y calidad de la ciudadanía. Cada tema está presentado en un capítulo del Informe, el cual contiene también una introducción teórica y metodológica y las respectivas conclusiones.

La Plataforma de Seguimiento Político en Antioquia -SEPA-, que le lleva el pulso a la política y las elecciones en el departamento de Antioquia, está interesada en entender el comportamiento político de los antioqueños, el cual se vuelve más relevante en un año electoral, como el 2019. Por ello, en este escrito se pone el foco en el capítulo 2 del Informe sobre la calidad de la ciudadanía 2018, a saber: Vida Política (Participación Política), con el fin de presentar y comentar los resultados que para Antioquia trae el Informe. Por este motivo solamente se examinan aquellas preguntas cuyas respuestas el Informe desagrega por región, lo cual, infortunadamente no hace para todas las preguntas.

El primer tema que el Informe presenta es el de la participación electoral en Colombia, comparada con otros países de Suramérica.

El Informe asume que un rasgo de la cultura política colombiana es la baja participación electoral. Sus afirmaciones al respecto son rotundas: “Uno de los mayores problemas de la democracia colombiana se concentra en la baja participación electoral de sus ciudadanos, situación que se ha convertido casi en un rasgo de la cultura política del ciudadano, generando que el no votar sea algo que se haya regularizado”. En otro aparte agrega, “Desde 1990, sólo una elección superó el 50% de participación de los ciudadanos, mientras que en las restantes elecciones la participación se mantuvo entre el 33% y el 49%”. Además, continúa “comparando los niveles de participación para elecciones presidenciales en Colombia con otros países de América Latina, se observa que Colombia se encuentra en el penúltimo lugar con un 47.90%, por encima de Chile con un 46.70% y por debajo de Guatemala con un 56.32%. Este dato es consecuente con el encontrado en la investigación de Daniel Zovatto, en la cual Colombia se ubicaba como el país con más bajos niveles de participación electoral hasta el 2010 (Pignataro, 2014)” (Pontificia Universidad Javeriana y Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018, p. 80 y 81).

Estas afirmaciones merecen algunas interpelaciones, dado su alcance indiscriminado, pues parten de la interpretación de cifras electorales de elecciones nacionales para Presidente de la República y para el Congreso Nacional. Sin ese matiz, ese comportamiento electoral para elecciones nacionales está siendo generalizado como un comportamiento electoral típico de los colombianos, desde donde se conduce a la conclusión que presentan la tendencia nacional al abstencionismo electoral. Y es tan fuerte y generalizada esa tendencia que se caracteriza como parte de la cultura política.

Pero lo que hace el Informe sobre la calidad de la ciudadanía 2018 en este punto específico es repetir una afirmación que se ha convertido en cliché sobre la cultura política de los colombianos: “somos abstencionistas”, “sufrimos de apatía electoral” y por lo tanto hay que explicar este comportamiento con las muy diversas teorías que se han formulado para enriquecer el análisis sobre la abstención electoral.

En el susodicho informe, no se hace un cuestionamiento de esta caracterización, a pesar de que en la propia encuesta y en otras sobre cultura política, una proporción alta de los encuestados afirma ser votantes; ese dato relevante se deja por lo general por fuera del análisis.

Con este escrito se pretende demostrar que la generalización sobre el carácter abstencionista de la cultura política colombiana es indebida, porque no es, en nada, aplicable a las elecciones locales de los municipios, tal como podrá observarse con el ejemplo del comportamiento electoral de un grupo de 64 municipios del Departamento de Antioquia en las elecciones del 2015. Si la caracterización no es aplicable a todas las elecciones tampoco podría asignársele la característica de cultura abstencionista nacional.

Las elecciones locales generan incentivos muy significativos para la participación político electoral, de tal magnitud, que exige modular la afirmación según la cual la baja participación electoral es propia de la cultura política colombiana.

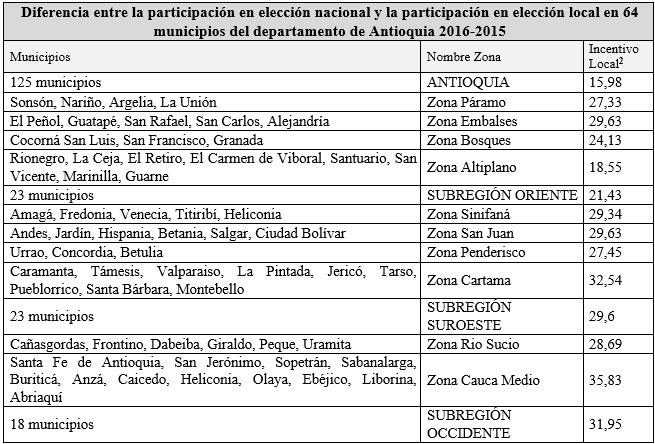

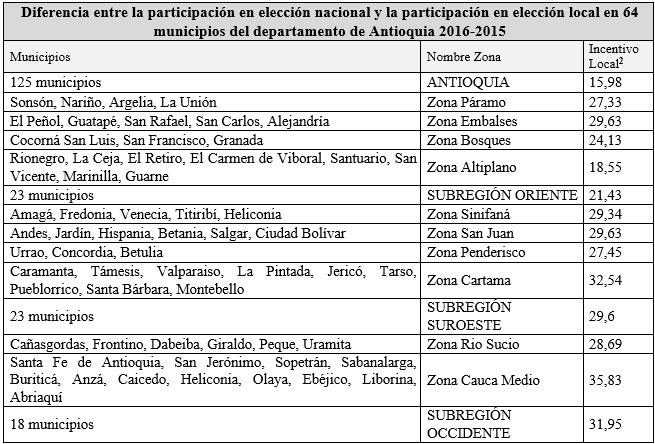

El cuadro 1 muestra claramente la diferencia entre el porcentaje de participación electoral presentada durante el plebiscito de 2016 en un grupo de municipios de Antioquia ubicados en tres subregiones (Oriente, Occidente y Suroeste) y la participación electoral en las elecciones locales de alcaldes de 2015.

La participación en las elecciones locales fue del 16% mayor que la presentada en el plebiscito en el departamento de Antioquia; pero en la zona de Cartama, que comprende 9 municipios, la diferencia fue muy superior, del 32,5%, el doble de la departamental. En la zona denominada Cauca Medio, que comprende 12 municipios, la votación en las locales superó en 35,8% la del plebiscito. Estos son porcentajes promedio zonales, pero en algunos municipios la diferencia en la participación entre las dos elecciones comparadas fue superior al 40% a favor de las locales. Esta diferencia se puede denominar incentivo local a votar, generado por las elecciones municipales comparadas con las nacionales.

Para generalizar, las diferencias entre la participación en elecciones locales y nacionales en estos 64 municipios de Antioquia fueron muy significativas y expresan dos realidades distintas, frente a las cuales no es indicado afirmar que la abstención electoral es parte de la cultura política colombiana.

Cuadro 1. Diferencia entre la participación en elección nacional y la participación electoral en las elecciones locales en 64 municipios del Departamento de Antioquia en el año 2016. Elaboración con información de la Registraduría General de la Nación, años 2015-2016.

Por el contrario, por lo menos en Antioquia y para el año 2015, se presentó una participación electoral relativamente alta en elecciones locales, aunque los comportamientos son muy heterogéneos, según municipios y zonas. De los 64 incluidos en el cuadro, en 39 votó más del 60% de los ciudadanos/as y en 8 de estos más del 70%. En la zona altiplano del Oriente de Antioquia -sin duda la zona más activa electoralmente de Antioquia- el promedio de participación fue del 67%, el cual podría clasificarse como media alta. Para las elecciones locales funcionan juntos el denominado efecto de proximidad y el de personalización de la política como incentivos a la participación electoral.

En los municipios de tamaño reducido, los votantes crean vínculos de cercanía con sus representantes democráticos a través de múltiples canales; a través, por ejemplo, del contacto y las relaciones personales, las oficinas de la Administración local, las sedes locales de los partidos, etc. Estos canales facilitan la adquisición de información sobre los temas políticos locales y sobre las capacidades de los candidatos, especialmente si alguno de ellos ha ocupado ya la alcaldía y es, por lo tanto, suficientemente conocido (Riera, et. al., 2017, p. 4).

No obstante, el de una participación media-alta no ha sido el comportamiento histórico. Entre los años 1988 y 2000 – ya en marcha el proceso de descentralización político-administrativa - el número de votos en las elecciones regionales de Antioquia disminuyó debido a la intensidad del conflicto armado: los continuos paros y otras acciones armadas de saboteo electoral impedían a la gente votar libremente. Pero esa situación cambió en la primera mitad de la década pasada: en Antioquia disminuyó la intensidad del conflicto armado, a nivel nacional se puso en marcha una reforma política con incentivos para los partidos políticos y, como resultado, la participación electoral se incrementó de manera sistemática, como lo muestra el siguiente gráfico.

Fuente: cálculos propios con base en Registraduría General de la Nación

De las informaciones se deduce que la participación electoral en un conjunto muy representativo de municipios de Antioquia no permite caracterizarlos como abstencionistas, por tanto, tampoco se podría caracterizar como abstencionista la cultura electoral nacional.

La información de Antioquia sugiere que hay que examinar el comportamiento electoral en las elecciones regionales y locales, antes de emitir juicios sobre la cultura electoral colombiana a partir de la participación en elecciones nacionales. Tal vez sería más adecuado hablar de ausentismo o apatía electoral ante las elecciones nacionales. Si esta conclusión fuera acertada, habría que revisar por entero los análisis que se hacen para explicar el supuesto abstencionismo electoral de los colombianos y buscar explicaciones más concretas sobre esa diferencia de comportamiento electoral.

El Informe presenta un conjunto de características como la gente ve la vida política. El estudio, como se dijo, agregó resultados nacionales, pero también produjo resultados regionales para Antioquia, Bogotá y las regiones Atlántica, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía, Pacífica y Valle del Cauca.

La identidad de cada región se muestra con claridad en los resultados y en particular en Antioquia. La percepción que tienen los antioqueños de la democracia y su funcionamiento es muy distinta a la que tienen los bogotanos y el agregado de los habitantes del país, como se aprecia en el siguiente cuadro que podría sintetizarse así: Antioquia es una región donde la democracia no despierta mucho entusiasmo entre sus ciudadanos quienes, más bien, tienen una visión escéptica de la democracia en general y de la forma como la democracia opera en Colombia. Habría que preguntarse en qué medida ese escepticismo deriva del funcionamiento poco democrático de las instituciones y de la propia sociedad antioqueña. Examinemos cada variable.

Fuente: Organización de la información con base en Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia, 2018.

La primera sección de los resultados de la encuesta sobre la vida política se refirió a la frecuencia e influencia de la participación, para lo que se hizo tres preguntas: ¿Con qué frecuencia se puede expresar libremente lo que se piensa?; ¿Con qué frecuencia se puede votar libremente por el partido que se quiera?; ¿Con que frecuencia se puede practicar de manera pública la religión que uno prefiera?

Libertad de expresión

Ante la pregunta ¿Con qué frecuencia se puede expresar libremente lo que se piensa? apenas el 54% de los encuestados de todo el país contestó que siempre podía expresarse libremente. Los demás contestaron que pueden expresarse medianamente o nunca. El 49% de los antioqueños, menos de la mitad, dijo que siempre podía expresar libremente lo que piensa.

El carácter democrático del régimen político y de la sociedad colombiana implicaría que se pueda ejercer siempre la libertad de expresión. En efecto el derecho fundamental que consagra la Constitución en el artículo 20 reza: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”.

Así, la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia colombiana, pero el hecho real de que la mitad de los habitantes de Colombia, y en particular de Antioquia, tengan la percepción de que no siempre pueden expresar libremente lo que piensan, confirma las caracterizaciones de la democracia colombiana como “democracia defectuosa (The Economist Intelligence Unit, 2017) o “semidemocracia” (Uribe, 2018), debido a la gran distancia entre el derecho otorgado constitucionalmente y el derecho ejercido realmente.

La vulneración de la libertad de expresión es un fenómeno bastante generalizado en toda la región andina, pero en las regiones Atlántica y Pacífica hay la percepción de que allá existe mayor respecto a la libertad de expresión.

Hay muy diversos factores amenazan tan gravemente la libertad de expresión hasta congelarla. los actores armados y sus vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, los gobernantes de diferentes niveles del Estado, los políticos y, actualmente, la propia ciudadanía ante la masificación de opiniones y respuestas en las redes sociales.

Así mismo, se ataca la libertad de prensa, como lo demuestran los asesinatos de periodistas y la censura a medios de comunicación: “En Colombia, no hay una cultura democrática que respete la libertad de prensa…. Y el silencio es un caldo de cultivo muy valioso para las rentas ilegales, la corrupción, los crímenes…La oscuridad es magnífica para culturas políticas como la colombiana” (Actualidad RT, En Colombia no hay una cultura de tolerancia a la crítica, 20 de junio de 2017)3.

La situación es tan grave, que los medios de comunicación más importante del país editorializan denunciando la vulnerabilidad de la prensa: “Hay decisiones y actitudes por parte representantes del Estado que amenazan la libertad de prensa y expresión en Colombia. Se produce la estigmatización como respuesta a las críticas. En 2017 se documentaron 310 ataques a la libertad de prensa, que afectaron a 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al año anterior)” (El Espectador, Editorial, 9 de febrero de 2018).

Mención aparte merece el tema del comportamiento en las redes sociales, medios en los que circulan permanentes amenazas a defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones sociales, líderes políticos, sociales, religiosos. Allí se ha posicionado el “discurso del odio”, que incita a la estigmatización, la discriminación y hasta el ejercicio de violencia por diferencias ideológicas, de creencias, religión, situación familiar, sexo, orientación o identidad de género (Contrapoder, Libertad de opinión y democracia, 14 de mayo de 2017).

El comportamiento en las redes puede explicar, en parte, el grado de polarización política que no permite un debate tranquilo de las ideas, porque domina la intolerancia y falta de respeto al pensamiento libre y diferente. Susan Benesch los llama los “discursos peligrosos” y los caracteriza así:

Hay un proceso para cambiar las normas en la sociedad, generando odio y llevando la violencia entre grupos. Una táctica muy fácil, muy barata, para unir a un grupo es utilizar como pegamento el odio hacia otro grupo. Esa táctica se repite en diferentes culturas, grupos étnicos, religiones, períodos históricos. ¿Por qué ocurre? Porque es útil para ciertos líderes o aspirantes a liderazgo (El Comercio, El discurso del odio puede cambiar las normas sociales, 7 de noviembre de 2014).

Así son muchos los factores que podrían explicar la respuesta de los antioqueños, quienes en un porcentaje alto sienten que la libertad de expresión está coartada.

Libertad de votación y de ejercicio público de la religión

La percepción sobre la coacción a la libertad de expresión en Antioquia se extiende al libre ejercicio del voto y a la práctica pública de la religión, como lo muestra el cuadro 2: Mientras en Colombia el voto libre y la practica pública religiosa tiene una alta respuesta positiva, que es superior en Bogotá, en Antioquia apenas 54% y 58% perciben que pueden ejercer siempre esas libertades. En otras palabras, un poco menos de la mitad de la población antioqueña percibe la imposibilidad de ejercer siempre las libertades civiles y políticas fundamentales.

Es relevante decir que la encuesta que soporta el Informe fue aplicada mientras ejercía el gobierno el presidente Juan Manuel Santos y su equipo, quien tuvo durante su mandato muy poco apoyo en Antioquia. Por ello el presidente Duque obtuvo el 72% de los votos totales en el departamento en la segunda vuelta presidencial en 2018. Ese contexto político puede haber influido en las percepciones de los antioqueños expresadas en la encuesta.

En la encuesta se preguntó a los ciudadanos cómo percibían la influencia de su participación política en las decisiones del gobierno nacional, en el bienestar de su comunidad y en el futuro del país.

Es notable el hecho de que muy pocos encuestados creen que con la participación política se influye en el futuro del país, es decir, consideran su influencia positiva en asuntos de corto plazo. También es notable la posición de los antioqueños: un porcentaje significativamente menor al nacional y al de Bogotá consideran que se influye en las decisiones nacionales, en el bienestar de la comunidad y menos aún en el futuro.

Esto podría explicarse, en parte, por el estado de ánimo que produjo el triunfo del No en el plebiscito sobre la aceptación del Acuerdo Final de Paz y la adopción del mismo por el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la Corte Constitucional; pero, más allá del resultado del plebiscito, por la creencia de que el gobierno nacional estaba entregando el país a las FARC y orientándolo hacia una situación caótica como la de Venezuela.

La encuesta también preguntó por las percepciones de los encuestados sobre la democracia en general. De nuevo los antioqueños mostraron una percepción distinta a la de los colombianos en general y a los habitantes de Bogotá.

No les parece tan cierto que la elección de los líderes en elecciones populares sea una característica específica de la democracia, tampoco que en ella las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, ni que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, ni que el pueblo obedezca a sus gobernantes, ni que los derechos civiles protejan la libertad de la gente. Parecen tener una visión menos idealizada o más escéptica de la democracia, en comparación con los habitantes de la capital y del resto de colombianos.

Otro tanto ocurre con la percepción de los antioqueños sobre la democracia colombiana, frente a la cual son francamente escépticos. Apenas la mitad de los encuestados en Antioquia creen que en la democracia colombiana los ciudadanos participan en la toma de decisiones (el gobierno nacional había desconocido en resultado del plebiscito) y apenas un 35% considera que los derechos civiles protegen la libertad de la gente. Pero también consideran que las alternativas propuestas no definen adecuadamente la democracia colombiana.

Más allá del escepticismo sobre la democracia, sería necesario examinar las condiciones democráticas reales en las cuales se desenvuelven los antioqueños, en otras palabras, preguntarse qué tan democráticas son la institucionalidad de país y del departamento, así como la propia sociedad que genera tal tipo de percepciones entre sus habitantes.

¿Será que la vida de los antioqueños se desenvuelve entre “autoritarismos locales” y una vida social menos democrática que la bogotana y de otras regiones? ¿Sería esa realidad la que, al lado de los imaginarios culturales y simbólicos, explica las percepciones sobre las características de la democracia colombiana?

Los mismos encuestados escépticos frente a la democracia, afirman que el voto no se intercambió por dinero o regalos en las elecciones presidenciales del 2014, y en eso también se diferencias del resto del país, donde el fenómeno fue más admitido. Según esta información en esas elecciones presidenciales se aplicaron en menor medida que en otras regiones del país métodos clientelistas y corruptos.

Pero los antioqueños consideran que las elecciones en Colombia son apenas medianamente transparentes y con ello las valoran más positivamente que en Bogotá, donde la mayoría considera que no son nada transparentes. También los antioqueños confían más (81%) en la Registraduría del Estado Civil en las elecciones que lo bogotanos, quienes expresan desconfianza con la institución (35% nada confiable).

La encuesta preguntó por percepción de las razones de la polarización que vive la sociedad colombiana. De nuevo los antioqueños expresaron una idea muy propia: De ella tienen por igual responsabilidad tanto la disputa entre los partidos políticos, como el enfrentamiento particular Santos-Uribe; pero, como en el resto del país, consideran que hay causas estructurales en las brechas sociales y las consecuencias del conflicto armado. Debido a la fuerza que el uribismo tiene en el departamento de Antioquia la disputa con el expresidente Santos pudo tener mayor fuerza allí, lo que explicaría la diferencia en la percepción de los antioqueños.

El Informe sobre la calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018, del cual este artículo examinó los resultados del capítulo 2 Vida Política (Participación Política), se encontró que conviene repensar la afirmación de que el abstencionismo es parte de la cultura política colombiana. El ejemplo de altos niveles relativos de participación electoral en elecciones locales en municipios de Antioquia en el 2015 invita a modular esa generalización y circunscribirla a apatía frente a las elecciones de tipo nacional.

Es grave que casi la mitad de la población nacional encuestada y más de la mitad de la antioqueña perciba que no puede expresar sus ideas libremente siempre, es decir, que sus libertades fundamentales de expresión, voto libre y de práctica religiosa están coartadas, lo cual es reflejo de la baja calidad de la democracia en el país y especialmente en Antioquia.

En ese estudio los antioqueños expresaron mucho escepticismo y pesimismo sobre su capacidad de influir en decisiones nacionales y en el futuro del país, tal vez influidos por el contexto político concreto del enfrentamiento entre su principal fuerza política y el gobierno nacional. El escepticismo se extiende a su visión de las características de la democracia y mucho más de la democracia colombiana de la que no reconocen que proteja la libertad a través de los derechos civiles, apenas reconocen que los ciudadanos participen en la toma de decisiones y las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres. Ante tales percepciones cabe preguntarse por la calidad de la democracia en Antioquia.

Reconocen la democracia electoral en funcionamiento sin incidencia significativa de comportamientos clientelistas, relativamente transparente con una registraduría relativamente confiable. Finalmente, ven la política como la principal causa de la polarización, muy por encima de causas sociales, lo cual lleva a recordar la afirmación de Susan Benesch sobre los discursos del odio.

A propósito de la vulneración de las libertades fundamentales que percibe una proporción alta de antioqueños encuestados, vale la pena reflexionar sobre las palabras del gurú Ravi Shankar quien visitó a Colombia durante la Macrorrueda por la Reconciliación “Los colombianos deben aprender a convivir a pesar de que sus opiniones sean contrarias. La discrepancia es una fuente inagotable de enriquecimiento en la medida que se manifieste y se acepte. Tener a alguien delante, poder expresar una opinión y que esta sea escuchada y se reciba con respeto y prudencia es un auténtico tesoro” (Semana, 19 de julio de 2017).

Benesch, S. (2014, 7 de noviembre). El discurso del odio puede cambiar las normas sociales. El Comercio. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/susan-benesch-discurso-odio-redessociales.html.

Pontificia Universidad Javeriana y Registraduría Nacional del Estado Civil. (2018). Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia, 2018. Bogotá D.C.: Ediciones Berea.

Riera, P., Gómez R., Mayoral J. A., Barberá, P., y Montero J. R. (2017). “Elecciones municipales en España. La personalización del voto”. Revista Internacional de Sociología 75 (2). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.2.15.140.

Uribe, M. (2018). Infraestructuras de Paz y Estatalidad en Colombia. Perfiles Latinoamericanos, 26 (51), pp. 167-189. doi: 10.18504/pl2651-007-2018.

The Economis Intelligence Unit. (2017). Índice de democracia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Democracia

RT. (2017, 20 de junio). La libertad de expresión en Colombia, ¿un derecho de pocos? RT. Recuperado de: https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/241797-libertad-expresion-colombia-amenazas-periodistas

El Espectador. (2018. 9 de febrero). La Libertad de prensa está en riesgo. Recuperado de: https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-libertad-de-prensa-esta-en-riesgo-articulo-738216

Blog Contrapoder. (2017, 14 de mayo). Libertad de opinión y democracia. eldiario.es. Recuperado de: https://www.eldiario.es/contrapoder/Libertad-expresion-democracia_6_643645634.html

Semana. (2017, 19 de julio). ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Semana. Recuperado de: https://www.semana.com/educacion/articulo/limites-de-la-libertad-de-expresion-en-colombia/533040

2 Incentivo Local es

la diferencia entre los porcentajes de participación electoral en las

elecciones del Plebiscito de 2016 y el porcentaje de participación en las

elecciones municipales de 2015, el cual es mayor que el primero. Cada

porcentaje se puede leer como la mayor participación electoral local

respecto de la del plebiscito.

3 El comentario lo hace dice Osuna, director de la Fundación Fahrenheit 451.