Vanezza C. Escobar Behar1

1Abogada de la Universidad de Antioquia, maestra en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO – México, Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia e Investigadora de la Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta, Grupo de investigación Estudios constitucionales, medio ambiente y territorio. Correo electrónico: vanezza.escobar@udea.edu.co

Artículo de investigación derivado del proyecto “Servicio militar obligatorio y posconflicto” adscrito al grupo de investigación Estudios constitucionales, medio ambiente y territorio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta.

Una expectativa generada con las negociaciones de paz de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC fue la eliminación del servicio militar obligatorio y con ello la implementación de un servicio social para la paz. Este texto explora, a partir de un análisis normativo y del discurso, la figura del servicio militar obligatorio en el escenario de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia; haciendo especial énfasis en el tránsito legislativo sobre el reclutamiento militar. Se concluye a partir de ello que con la firma de los acuerdos y en el panorama de implementación de lo acordado, el servicio militar no se eliminó, sino que se modificó perpetuando desigualdades existentes y reafirmándose como una barrera de acceso a derechos de los ciudadanos.

Palabras clave: Colombia; Fuerzas armadas; Militarización; Posconflicto; Servicio militar obligatorio.

Las investigaciones que han abordado la figura del Servicio Militar Obligatorio –en adelante SMO– en Colombia rara vez han desarrollado su relación con el conflicto armado. Generalmente, se ha estudiado esta figura desde la sociología e historia militar,1 las funciones del servicio militar,2 su regulación normativa3 y los análisis críticos.4 Asimismo, algunas investigaciones han analizado el papel de la Fuerza Pública en el posconflicto, sin que su eje de análisis sea el servicio militar obligatorio5.

Analizar el SMO en relación con el conflicto armado colombiano es importante puesto que la prestación del mismo en un contexto bélico ha implicado ir a la guerra, es decir, la posibilidad real de perder la vida en cumplimiento de una carga impuesta por el Estado.6 Si bien esta figura no se ha abordado ampliamente en esta perspectiva, su existencia en el posconflicto o posacuerdo –entendido como la fase de implementación de lo acordado en La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-Ep después de más de 50 años de guerra–7 sí se ha discutido en la agenda pública, al menos desde los medios de comunicación; ya que una de las propuestas de campaña del expresidente Juan Manuel Santos para su reelección fue eliminar dicho servicio después de firmar los acuerdos de paz (El Tiempo, 2014).

El 14 de junio de 2017, después de la firma de acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Farc, el Congreso aprobó la ley 1861 de 2017 que buscaba –entre otras transformaciones– estandarizar el término de prestación del servicio militar, aunque finalmente mantuvo el período de 12 meses para los soldados bachilleres y 18 meses para los soldados que no han terminado su bachillerato o estudios de secundaria.8 Así, contrario a lo que muchos esperaban, el servicio militar no se abolió tras la firma de los acuerdos de paz sino que se mantuvo, reproduciendo las desigualdades que le son intrínsecas.

En el período de posacuerdo surgen los siguientes interrogantes: ¿es pertinente continuar con la obligatoriedad del SMO?, si la respuesta es afirmativa ¿cuáles serían las labores de los nuevos reclutas?, ¿se encargarían de “pacificar” las zonas que quedan sin el control territorial de las Farc ni del Estado?, ¿su labor será combatir las incipientes disidencias de las Farc?,9 ¿la obligatoriedad del servicio militar responde a que el territorio colombiano sigue disputado militarmente?

Las anteriores preguntas conducen a cuestionar la existencia del SMO en un contexto de pacificación y desmilitarización de la sociedad colombiana y del desarme del grupo armado irregular de más larga data en América Latina, que se presentaba como la principal amenaza militar del país. En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar jurídica y políticamente la figura del SMO en Colombia en el marco del posconflicto a raíz de los acuerdos de paz de La Habana y del tránsito legislativo que le acontece.

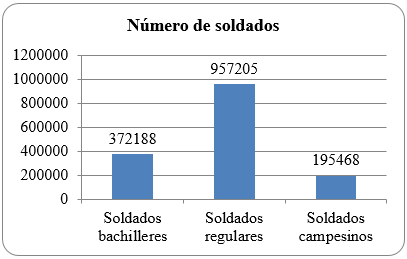

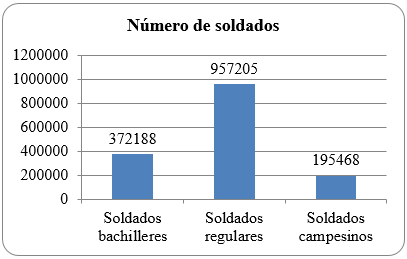

La investigación base se desarrolló mediante una metodología cualitativa centrada en el análisis de discursos y de coyuntura política. Las fuentes de información utilizadas, aparte de la bibliografía secundaria, fueron: notas de prensa, comunicados institucionales, leyes y sentencias. Asimismo, se usaron estadísticas relativas al número de conscriptos y remisos que ha habido en el país desde la Ley 48 de 1993 –primera reglamentación de dicho servicio–; así como la calidad en la que han ingresado (soldados bachilleres, campesinos o regulares).10 Ello para destacar que, en su mayoría, quienes presentan el SMO en Colombia hacen parte de sectores históricamente marginados y excluidos.

A continuación se presenta un recuento normativo e histórico de la figura del servicio militar obligatorio, posteriormente, se presenta una breve relación entre esa figura y el longevo conflicto armado en Colombia; finalmente, se abordan los debates que han surgido en torno a la pertinencia del servicio militar obligatorio en el posacuerdo. El artículo cierra con las conclusiones de esta investigación.

La Constitución Política de Colombia en el artículo 216 establece que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (Constitución Política de Colombia, 1991). El marco jurídico básico que desarrolló ese precepto constitucional estaba compuesto por la Ley 48 de 1993 y por el Decreto 2048 del mismo año, ambas normas derogadas por la actual ley 1861 de 2017 que reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.

El servicio militar se ha entendido por varios autores como un espacio de socialización masculina, especialmente de sectores con menos recursos económicos, que resalta características como el honor, la civilidad e, incluso, la ciudadanía; espacio en el cual se le da prioridad al número de soldados más que a la especialización de los mismos (Cordero, 1989). Esta figura también se ha interpretado como un ritual de transición de la adolescencia a la adultez; si bien las instituciones militares han ido renunciando a los relatos de valentía y hombría, y transformándolos por narrativas cívicas y de defensa de la democracia en contra de la violencia (Atehortúa, 2005, p. 58).

Atehortúa & Vélez (1994) datan en 1896 la regulación legal del sistema de SMO en Colombia, consagrado en la Constitución de 1886, dirigido sobre todo a miembros de las clases populares rurales y urbanas quienes eran reclutados por la fuerza en chicherías, plazas y sitios de reunión pública; asimismo, a inicios de 1900, individuos considerados como “revoltosos y perniciosos” fueron incorporados al Ejército con fines moralizantes o regeneradores de la sociedad.

A partir de 1907, con la presencia de las misiones militares chilenas en Colombia,11 el SMO adquirió, discursivamente al menos, un carácter educativo y de construcción de nación; aunque esta impopular figura se caracterizó por ser prohibida y reestablecida constantemente (Atehortúa y Vélez, 1994, p. 58-93).

La Constitución de 1991 –con un discurso liberal, democrático y pluralista– no eliminó la polémica figura del reclutamiento forzado; en virtud del artículo 216, la Ley 48 de 1993 reglamentó el sistema de movilización de la Fuerza Pública. Entendiendo que, así como los ciudadanos gozan de derechos, tienen deberes correlativos frente al Estado y la Nación, en virtud de los principios de primacía del interés general sobre el particular y de retribución social.

En la mencionada ley se establecía que los varones mayores de 18 y hasta los 28 años debían prestar el SMO (art. 20), incorporándose bajo 4 modalidades de servicio: bachiller, auxiliar de policía, campesino, y regular.12 Como se señaló antes, esta clasificación implicaba diferencias temporales en la prestación del SMO según los soldados fueran o no bachilleres y pertenecieran al área urbana o rural, con la consecuencia de que quienes no tuvieran bachillerato debían prestar servicio por más tiempo y podían destinarse a actividades diferentes a las de los bachilleres; pues el artículo 13 pár. 1 de la ley 48 de 1993 establecía que los bachilleres debían ser instruidos para la realización de labores de bienestar social y la preservación del medio ambiente. Mientras que los soldados regulares al tener en teoría más tiempo de preparación en las filas de las Fuerzas Militares estarían en capacidad, después de los soldados voluntarios, de estar a cargo de las situaciones peligrosas y de alto riesgo, situaciones que solo en último lugar los soldados bachilleres y campesinos asumirían (Corte Constitucional, 1997a).

Asimismo, esa norma disponía que hasta los 50 años los ciudadanos debían definir su situación militar, bien sea prestando el servicio o pagando la correspondiente cuota de compensación militar en caso de no resultar apto para la prestación del servicio o estar bajo una causal de exoneración para su prestación, de lo contrario serían declarados infractores o remisos en los términos del artículo 41 de la, hoy derogada, ley 48.13

Por su parte, la ley 1861 de 2017 modificó algunas reglas de la Ley 48, por ejemplo, las edades de prestación del SMO que pasaron de un tope máximo de 28 años a los 24 (art. 23); eliminó la distinción temporal para los soldados bachilleres y campesinos al establecer que, salvo los bachilleres, todos prestarían su servicio por un período de 18 meses que comprenderían etapas de formación militar básica, laboral productiva, aplicación práctica de formación militar y descansos (art. 13). Esta ley contempló transformaciones en la liquidación de la cuota de compensación militar (art. 26) y, condicionado a disponibilidad presupuestal (art. 44), incrementó las bonificaciones mensuales a las que tienen derecho los conscriptos.

Por otra parte, las exenciones a la prestación del servicio militar incluidas en la Ley 48 de 1993 preveían dos situaciones: las exenciones en todo tiempo y en tiempos de paz, reguladas en los artículos 27 y 28, respectivamente. Las primeras regían para los “limitados físicos y sensoriales permanentes”, para los integrantes de pueblos indígenas y, por el artículo 140 de la ley 1448 de 2011, para las víctimas del conflicto armado; mientras que las exenciones en tiempos de paz, contempladas en el artículo 28 eran más amplias. Las causales de exención al SMO que contemplaba la Ley 48 de 1993 fueron recogidas por la ley 1861 de 2017 con algunas modificaciones, norma que añadió las causales para personas transgénero, los inscritos en el sistema de protección de víctimas y testigos de la fiscalía, los objetores de conciencia, los desmovilizados y los padres de familia.

Si bien la nueva regulación parece ampliar las exenciones de prestación del SMO, en la práctica restringe causales anteriores al establecer requisitos como, por ejemplo, la necesidad de una certificación del Ministerio del Interior que acredite como indígenas a quienes así se consideren; ello contraviniendo disposiciones como el principio de “maximización de la autonomía indígena” con el que bastan los documentos de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas para certificar dicha condición (Corte Constitucional, 1994a; Defensoría, 2014, p. 29 y ss.)

En el mismo sentido, el numeral h del artículo 12 de la ley 1861 establece como requisito para exonerarse del SMO por estar conviviendo en unión marital de hecho, que esta unión sea declarada legalmente; pese a que la Corte Constitucional había manifestado que al ser la unión permanente una situación fáctica exigir la declaración legal de la misma para fines de exoneración del servicio militar violentaba los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad probatoria (Corte constitucional, 2012b; Defensoría, 2014, p. 41 y ss.). Por su parte, las causales de aplazamiento se mantienen comunes en ambas leyes, con la salvedad de que quienes tengan suspendidos sus derechos políticos pasarán de estar exentos de prestar el SMO a estar aplazados.

La Defensoría del Pueblo ha documentado casos problemáticos de aplicación de las exenciones legales del SMO y ha resaltado que los ciudadanos desconocen los procedimientos para definir su situación militar, ello aunado a la falta de celeridad y claridad en los trámites que, probablemente, van a continuar con las cargas probatorias que incluye la ley 1861 de 2017 (Defensoría, 2014, p. 64).14

Finalmente, sobre la objeción por conciencia al servicio militar, debe señalarse que la ley 48 de 1993 no la contemplaba de manera expresa, por lo que habían sido los jueces en sede de tutela los encargados de definir el contenido y alcance de este derecho/garantía constitucional. La Corte Constitucional reconoció este derecho fundamental a partir de la sentencia C-728 de 2009, que analizó la constitucionalidad de las exenciones en todo tiempo al servicio militar que no incluían a quienes objetaran conciencia; allí se consagró que al ser un derecho fundamental no requería legislación expresa para su aplicación,15 y que las convicciones que la sustentan deben ser profundas, fijas y sinceras. Múltiples decisiones han reiterado esta posición de reconocimiento a la objeción de conciencia (Corte Constitucional, 2009; 2012; 2012a; 2013; 2016).

En cambio, la ley 1861 sí contempla la figura y dispuso en el artículo 12 que los objetores de conciencia están eximidos de prestar el servicio militar. Asimismo, la ley creó la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de conciencia y regula la materia en los artículos 77 a 80. Si bien, dicha regulación se realizó mediando vicios de trámite en la legislación ya que se aprobó como ley ordinaria cuando, por ser la objeción de conciencia un derecho fundamental, debió regularse mediante ley estatutaria en los términos de los artículos 153 y 154 constitucionales.16

Sintetizando, puede concluirse que tras los acuerdos de paz no se eliminó el SMO, sino que se transformó convirtiendo, en ciertos aspectos, incluso más gravosa la imposición. Destacar esto es importante porque la no definición de la situación jurídica relativa a la prestación del SMO se ha constituido históricamente en una barrera para el goce efectivo de derechos como la educación y el trabajo, pues entre las consecuencias civiles de no “definir la situación militar” se encontraba hasta hace poco (art. 36, Ley 48 de 1993) la imposibilidad de celebrar contratos con entidades públicas, ingresar a carrera administrativa y posesionarse en cargos públicos.17

La ley 1861 ratificó expresamente la eliminación de la libreta militar para obtener títulos educativos (art. 34, par. 3), pero estableció que, para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios con entidades púbicas, la situación militar debía acreditarse. Aunque no puede exigirse la libreta militar para acceder a un empleo, se establece que a partir de la vinculación el ciudadano contará con 18 meses para definir su situación militar (art. 42), con lo que el SMO continúa siendo una barrera de acceso para el trabajo formal.

Desde junio de 2000 con los recursos del Plan Colombia otorgados por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas experimentaron un fortalecimiento técnico y operativo para combatir a las guerrillas y al narcotráfico (Cruz, 2016, p. 39). En 2003 continúo este fortalecimiento con el Plan Patriota, bajo la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, cuyo discurso marcadamente contrainsurgente tenía en su centro la seguridad militar (Bedoya, 2008).

De igual manera, en el segundo mandato de Uribe Vélez se implementó el Plan de Consolidación que proclamaba la necesidad de llevar las instituciones civiles a los lugares controlados por el Ejército y la Policía Nacional (estabilización); en teoría, así continuaba la política de Seguridad Democrática centrada en la seguridad militar, pero reivindicaba la importancia de garantizar derechos y servicios básicos a la población de esos territorios (Ministerio de Defensa, 2007, p.33).18

Los mandatos de Álvaro Uribe se caracterizaron por los importantes incrementos en las Fuerzas Militares y un protagonismo inusitado de sus actuaciones en la vida política del país (Cruz, 2016, p. 44 y ss.). A partir de 2010, con el primer mandato de Juan Manuel Santos cambió el foco de la política al instalarse una narrativa en torno a la “prosperidad democrática” y la paz, más que en la guerra y la seguridad militar (Cruz, 2016, p. 50).

A pesar de que Colombia continuó destinando un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto a gastos de defensa, con 245.089 militares y 184.000 policías activos a 2017 (Resdal, 2018, p. 3, 10) el eje de la narrativa oficial cambió para centrarse en la paz.

Según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina –Resdal–, la cantidad de miembros activos de las Fuerzas Armadas (sin contar con la Policía) en 2016 para Colombia era de 265.050, cifra superada por Brasil (366.614), Venezuela (365.315) y México (267.656), respectivamente (Resdal, 2016, p. 42 y 43).

A enero 31 de 2017, según la Dirección de personal del Comando General de las Fuerzas Militares, los soldados que estaban prestando SMO eran 70.950; es decir, más del 26% del total de los miembros activos de las Fuerzas Militares a 2016 (Ministerio de Defensa, 2017). De acuerdo con datos de la misma entidad, de 1993 a enero de 2017, 1.521.861 ciudadanos prestaron el servicio militar en Colombia, su mayoría en la modalidad predominante de soldado regular, es decir, quienes viviendo en áreas urbanas no han podido culminar sus estudios de bachillerato.

Ello coincide con el análisis hecho por la Defensoría: las personas de estratos más bajos son las que tienen más riesgos de ser reclutadas. Así, para el período 2008 a 2012 el informe muestra cómo los soldados de los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2 constituyen un alto porcentaje del total de los reclutados, cifra retomada por la Corte Constitucional en la sentencia T-455 de 2014 que reiteró la ilegalidad de las detenciones arbitrarias realizadas por el Ejército (Corte Constitucional, 2014; Defensoría, 2014, p. 127).

Gráfico 1. Soldados que han prestado SMO de 1993 a enero de 2017, según modalidad

Fuente: Elaboración propia con base en datos Ministerio de Defensa, 2017.

Asimismo, a mediados de 2016 se calculó que 1.294 jóvenes murieron prestando su servicio militar, mientras que, en el período 2009-2015, 7.552 soldados resultaron con daños físicos o mentales (Semana, 2016). Por su parte, el número de remisos es calculado por el Comando de Reclutamiento y Control de reservas del Ministerio de Defensa (2017a) en 941.507 personas al 9 de mayo de 2017.

Lo anterior, muestra la alta dependencia que las Fuerzas Militares tienen de los soldados reclutados de manera obligatoria; de hecho, este fue uno de los principales argumentos presentado por los altos mandos militares en junio de 2014 cuando el entonces presidente y candidato Juan Manuel Santos prometió eliminar el SMO si era reelegido y se firmaban los acuerdos de paz con las Farc.

Las Fuerzas Militares en Colombia se caracterizan por haber adoptado desde 1957 una doctrina de Defensa Nacional de mentalidad contrainsurgente y represiva que tenía como eje de acción el combate a las guerrillas activas (Atehortúa y Vélez, 1994; Leal, 2015; Cruz, 2016). Sin embargo, con la firma de los acuerdos de paz este panorama probablemente cambiará, pues se espera su reestructuración de cara al posconflicto o posacuerdo.

Más allá de las denuncias de los intentos de un sector político del país de politizar las Fuerzas Armadas a raíz de la firma de los acuerdos de paz, parece haber consenso en cuanto a que la Fuerza Pública necesita ser reformada y reestructurada de cara a la implementación de lo acordado en La Habana (Leal, 2014; 2015; Cruz, 2016, p. 61 y ss.; Bernal y Correa, 2016; Borrero, 2017).

Uno de los cambios que se anunciaron desde 2014 fue la eliminación del SMO porque parecía innecesario para la implementación de los acuerdos y porque se reconoció que recaía sobre la población más pobre del país (El Tiempo, 2014; El Universal, 2014). Adicionalmente el SMO ha sido cuestionado no solo por la obligatoriedad de realizar acciones indeseadas, sino porque el Ejército llegó a reclutar a los ciudadanos mediante actuaciones irregulares como detenciones arbitrarias, imprecisamente denominadas “batidas” o “redadas” (El Espectador, 2015c).

Así el expresidente Juan Manuel Santos, candidato a la reelección presidencial, adoptó como una bandera de campaña un discurso en contra del Servicio Militar Obligatorio en el que afirmaba que los opositores al proceso de paz hacían la guerra con “hijos ajenos”. Muestra de este discurso puede verse en el vídeo propagandístico denominado “Y usted, ¿prestaría sus hijos para la guerra?” en el que aparecía preguntando a madres y padres si ellos prestarían sus hijos para la guerra, el vídeo finalizaba invitando a las votaciones en contra de la guerra, y con repetidas exclamaciones del presidente que decían “¡no más guerra!” (Santos, 2014).

No obstante, el ministro de Defensa de entonces, Juan Carlos Pinzón, afirmó que la eliminación del SMO sería un asunto de mediano o largo plazo. Igualmente, militares retirados como Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), aseguraron que esto implicaría perder casi 100.000 soldados (El País, 2014); y miembros activos del Ejército se manifestaron en contra arguyendo nuevos desafíos en el posconflicto que harían necesario el pie de fuerza.

Asimismo, en declaraciones dadas al senado el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, manifestó la oposición institucional a desmontar el SMO puesto que la fase de implementación, los próximos 10 años, sería de las más difíciles para el país, y en ese sentido los soldados constituirían “la esencia fundamental del mismo Ejército” (El Espectador, 2015a).

Sin embargo, a inicios de 2015 existían manifestaciones a favor de la creación de un servicio social para la paz (El Espectador, 2015a). Por ejemplo, el general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente, planteó la posibilidad de que se instaurara un servicio social para la paz con actividades sociales, culturales y educativas, puesto que “es necesario que desde ya empecemos a crear condiciones para la paz”, y las comisiones de paz del Congreso estaban llevando a cabo esa tarea (El Espectador, 2015)

En el marco de la polarización que generó la posible eliminación de SMO ese mismo año el entonces ministro de defensa Luis Carlos Villegas presentó un proyecto de ley que buscaba estandarizar en 18 meses el servicio militar para todos los conscriptos, proyecto que inició con ponencia negativa a cargo del representante Alirio Uribe Múñoz que encontraba sin fundamento la extensión del SMO en el marco del posconflicto, y más tras las promesas de campaña del presidente Santos (Semana, 2016a).19 Sin embargo, dicho proyecto de ley fue aprobado por el Congreso de la República.

Con todo, se pasó de la promesa de eliminar el SMO a la modificación del estatuto de reclutamiento y movilización, que mejoró algunos aspectos para los reclutados (edad máxima de servicio 24 años, aumento en bonificaciones recibidas, tiempo para soldados regulares disminuido a 18 meses e inclusión expresa de causales de exención fijadas antes por la Corte Constitucional), pero mantiene su carácter de obligatorio y un tratamiento diferenciado para bachilleres y no bachilleres.

La libreta militar continúa siendo una barrera para acceder a derechos, ya que si bien no se exige al momento de ingresar a laborar, debe presentarse dentro de los 18 meses siguientes a la vinculación e impone multas a quienes vinculen laboralmente a los mayores de edad “aptos” no exentos, y menores de 24 años (art.42, ley 1861 de 2017).20

Lo que está en juego en estas dos concepciones sobre el SMO, es un largo debate aún no resuelto en Colombia sobre la profesionalización de la Fuerza Pública, es decir, sobre la cualificación versus la cantidad (Fundación Seguridad y Democracia, 2004, p. 7). Es importante entender que el SMO se enmarca en un contexto de militarización de la sociedad civil que asume que la militar es la única seguridad posible, y que la sociedad se divide en amigos y enemigos del Estado; y sería a partir de allí que se construirían sentidos sobre lo nacional (Blair, 1999). Ya que: “En esta línea, el servicio militar también es un instrumento ideológico para inculcar a la sociedad civil el espíritu de defensa nacional; el militarismo […] va impregnando la sociedad civil, donde se va introduciendo más fácilmente” (Molina, 1996, p. 22)

Puede afirmarse entonces que el SMO cumple una función política autónoma, además de aumentar las filas de la Fuerza Pública, mediante la cual los ciudadanos se convierten en defensores del Estado “uniéndose así el pueblo y el Estado” (Molina, 1996, p. 22) e involucrándose activamente a los ciudadanos en las políticas de seguridad y defensa. Un claro ejemplo de ello puede verse con la figura de soldados campesinos, quienes prestan su SMO en zonas cercanas a sus pueblos; pero, de igual forma, este tipo de reclutas han sido declarados objetivo militar por grupos irregulares como el ELN (BBC Mundo, 2003).

Otro aspecto que se pone en debate respecto a las Fuerzas Armadas y el posconflicto es el presupuesto que estas tienen. El crecimiento del gasto de defensa en el período presidencial de Uribe Vélez documentó un paso de 313.406 integrantes de la Fuerza Pública en 2002 a 426.014 en 2010 (Leal, 2014; Borrero, 2017). Este legado de un inflado gasto militar se pone en tela de juicio, pues este puede dirigirse a solucionar problemas sociales más acuciantes (Leal, 2012; 2014).

Sin embargo, subsiste el debate sobre las capacidades del Estado colombiano y las necesidades del país en la fase de implementación de los acuerdos, especialmente ante el muy probable escenario de actores armados nuevos y viejos que se disputaran territorios que antes eran de las Farc (Borrero, 2017; Bernal y Correa, 2016, p. 113).

Adicionalmente, está en la agenda pública el tema de la desmilitarización de la Policía, esto es, la necesidad de reconvertir sus funciones al logro de una seguridad ciudadana y convivencia pacífica, por encima de la lucha contrainsurgente y la lógica militar que ha predominado (Atehortúa y Vélez, 1994, p. 2011; Leal, 2012; Cruz, 2016, p. 73 y 74).

Los debates sobre los alcances de las reformas y la reestructuración de la Fuerza Pública que abordan discusiones sobre desmilitarizar la seguridad, reducir el presupuesto, separar las funciones policiales y militares, entre otras, pasan también por la consideración de que subsisten grupos irregulares que presentan desafíos en la fase de implementación de los acuerdos que prolongarían el protagonismo de la Fuerza Pública (Bernal y Correa, 2016, p. 112).

Como puede verse a partir de la presentación del tránsito legislativo de la regulación sobre el SMO la figura no se eliminó para la fase de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, su regulación se actualizó con el objetivo de hacerla más efectiva y de disminuir el número de remisos. De las cifras aportadas por las dependencias adscritas al Ministerio de Defensa puede deducirse la alta dependencia que las Fuerzas Militares tienen de los soldados reclutados obligatoriamente; ello hace que este sector sea reacio a la eliminación o reducción del SMO.

Asimismo, en el marco del posconflicto la Fuerza Pública tiene el reto de mantener la seguridad frente a grupos armados irregulares que disputan el monopolio de la fuerza del Estado; pero el alto número de efectivos y el alto presupuesto que tienen estas instituciones son temas que están en la agenda pública y que deberán resolverse próximamente, ojalá, como lo señala Edwin Cruz (2016), bajo una lógica democrática que permita la fiscalización y la veeduría ciudadana.

Es importante destacar el activo papel de denuncia que organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo frente a los procesos de reclutamiento militar, especialmente frente a los irregulares, como las denominadas redadas o batidas. Igualmente, cabe destacar las inconformidades que está generando el tránsito de la legislación sobre el SMO después de promesas de campaña presidencial que aseguraban la eliminación de esta figura.

Vale la pena además plantear una reflexión sobre el papel de la sociedad civil frente a la implementación de los acuerdos de paz, tras los cuales carece de sentido continuar con la lógica dual de amistad/enemistad que ha implicado a largo plazo la estigmatización de sectores sociales, la exclusión política y una visión militarista de la seguridad. En ese sentido, insistir en la abolición del Servicio Militar Obligatorio se hace necesario, de lo contrario miles de reclutas seguirán combatiendo en nuevas guerras.

Atehortúa C., Adolfo; Vélez R., Humberto (1994). Estado y fuerzas armadas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Atehortúa C., Adolfo (2005) Militares: otra visión, otros estudios. Bogotá: Nomos.

Barroso, Cristino (1990) Funciones del Servicio militar obligatorio. Papeles para la paz, 38: 51-66.

Bernal Pulido, Carlos; Correa Henao, Magdalena (2016). Justicia, justicia transicional y Fuerzas armadas: un análisis desde la perspectiva del derecho constitucional. En Bernal, Carlos; Barbosa, Gerardo; Ciro Gómez, Andrés. Justicia Transicional: el papel de las Fuerzas Armadas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; Ejército de Colombia.

Bedoya L., Jineth. (2008). En las trincheras del Plan Patriota. Bogotá: Intermedio editores.

Blair T., Elsa. (1999). Conflicto armado y militares en Colombia. Cultos, símbolos e imaginarios. Medellín. Universidad de Antioquia.

Defensoría del Pueblo (2014). Servicio Militar Obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. Informe de la Defensoría del Pueblo. Bogotá: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Congreso de la República (02 de noviembre 2016). Comentarios al Proyecto de ley 101 de 2015 Cámara. Gaceta del Congreso, http://bit.ly/2O58M23

________ (14 de junio de 2017). Informe de conciliación al Proyecto de ley 101 de 2015 Cámara, 189 de 2016 Senado. Gaceta del Congreso 494.Bogotá: Imprenta Nacional, http://bit.ly/32FtJE8

Cordero, Fernando. (1989). Servicio Militar Obligatorio y relaciones cívico-militares en América Latina. Nueva Sociedad, 104: 51-61.

Corte Constitucional de Colombia (1994). Sentencia 511 de 1994. MP. Fabio Morón Díaz.

________ (1994a). Sentencia C-058 de 1994. MP. Alejandro Martínez.

________ (1997). Sentencia T-227 de 1997. M.P. Carlos Gaviria D. y José Gregorio Hernández.

________ (1997a). Sentencia SU- 200 de 2007. M.P. Alejandro Martínez

________ (2009). Sentencia C-728 de 2009. MP. Gabriel Eduardo Mendoza.

________ (2012). Sentencia T-018 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.

________ (2012a). Sentencia T-357 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.

________ (2012b). Sentencia T-667 de 2012. MP. Adriana M. Guillén.

________ (2013). Sentencia T-430 de 2013. MP. María Victoria Calle.

________ (2014) Sentencia T-455 de 2014. MP Luis Ernesto Vargas.

________ (2016). Sentencia SU-108 de 2016. MP. Alberto Rojas Ríos.

Escobar Behar, Vanezza C. (2018) Servicio Militar Obligatorio y Conflicto armado en Colombia (2017) publicado en A propósito del servicio militar y de la inversión de la carga de la prueba en desplazamiento forzado. Colección Mejores trabajos de grado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/10051

Internacional de Resistentes a la guerra (2009). Reclutamiento Militar y Objeción de Conciencia en Colombia. Londres: Informe al Comité de Derechos Humanos, 97ª Sesión.

Molina Luque., Fidel. (1996). Quintas y servicio militar: Aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción (Lleida, 1878-1960). Lleida: Pagés Editors.

Martínez Garnica, Armando (2012b) Historia de la Guardia Colombiana. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Schultze-Kraft, Markus. (2012) ‘La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz’, in Angelika Rettberg (ed.) Construcción de paz en Colombia. Colombia: Universidad de los Andes, pp. 405- 433.

Vargas, Alejo (2012). Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspectivas. La Carreta Editores – Universidad Nacional de Colombia: Medellín.

Artículos de revista

Moreno Torres, Aurora (2012). “Seguridad democrática y militarización en Colombia: más allá del conflicto armado”. URVIO. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 12(2012): 41-56.

Martínez Garnica, Armando (2012a) Ideología y realidad de la Guardia Colombiana, 1863-1885. Historia y sociedad, 22: 25-50.

Pizarro Leongómez, Eduardo. (1987). “La Profesionalización Militar en Colombia”. Análisis Político, 1: 20-39.

Borrero, Armando (07 de mayo de 2017). La Fuerza Pública en el posconflicto: ¿cuáles serán sus misiones? Razón Pública, http://bit.ly/2XXwXUL

Fundación Seguridad y Democracia (2004) "El SMO en Colombia. Inequidad corrupción y propuestas para su reforma". Fundación Seguridad y Democracia. Documentos ocasionales. Bogotá, junio 22 de 2004. bit.ly/2K2Thn8

Leal Buitrago, Francisco. (14 de junio de 2015). Las Fuerzas Armadas en el Posconflicto. Razón Pública, http://bit.ly/2JG8CtA

________ (11 de mayo de 2014). Reducir el gasto militar, ¿quién le pone el cascabel al gato? Razón Pública, http://bit.ly/2Gnpcg1

Mesa de conversaciones de La Habana con las FARC-EP (2016, 24 de noviembre) Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Alto Comisionado para la Paz, http://bit.ly/2JG4F8g

Ministerio de Defensa (2007). Política de Consolidación de la Seguridad Democrática –PCSD, http://bit.ly/2M1zlm1

________ (31 de enero de 2017). Respuesta a derecho de petición presentado por la autora con radicado número 20173130370443: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMFG-COPER-DIPER-1.10 del Comando de Personal, Dirección de personal, Comando General de las FFMM, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa, http://bit.ly/2YjRcuU

________ (09 de mayo de 2017a). Respuesta a derecho de petición con radicado número 20173800746691: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COREC-JUR-1-10 del Comando de Reclutamiento y Control de reservas, Comando General de las FFMM, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa. Disponible en http://bit.ly/2YjRcuU

Red de Seguridad y defensa de América Latina -Resdal (2016) Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Resdal, http://bit.ly/2O7KDrP

________ (2018). Misiones militares y posconflicto: una mirada regional desde Colombia. Buenos Aires: Resdal, http://bit.ly/2ZhEJFv

Santos, Juan Manuel. (29 de mayo de 2014). Y usted ¿prestaría sus hijos para la guerra?, http://bit.ly/2GiGwCz

Semana (07 de junio de 2016). Radiografía del Servicio Militar en Colombia. Semana, https://bit.ly/2XQqNFM

________ (14 de noviembre de 2016a). Gobierno se la juega por servicio militar de 18 meses. Semana, http://bit.ly/2M49vxQ

BBC Mundo (15 de marzo de 2003). ELN amenaza a soldados campesinos. BBC Mundo, https://bbc.in/2JSOq6V

Colombia Informa (16 de noviembre de 2016). Las contradicciones de Santos: tras acuerdo de paz, Cámara aprobó amplía Servicio Militar Obligatorio. Colombia Informa. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/las-contradicciones-de-santos-tras-acuerdo-de-paz-camara-aprobo-ley-que-amplia-servicio-militar-obligatorio/

Cruz, Edwin (2016). Fuerza Pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia. Bogotá: Desde abajo.

El Espectador (27 de marzo de 2015). General (r) Naranjo propone servicio voluntario para la paz. El Espectador, http://bit.ly/2YicJnV

________ (30 de noviembre de 2015a). El álgido debate sobre servicio militar que Santos prometió resolver. El Espectador, http://bit.ly/2Sqszrl

________ (17 de noviembre de 2015b). Mindefensa, a responder por objeción de conciencia para servicio militar. Es Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/mindefensa-responder-objecion-de-conciencia-servicio-mi-articulo-599673

________ (30 de noviembre de 2015c). El álgido debate sobre servicio militar que Santos prometió resolver. El Espectador. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/servicio-militar-obligatorio-debate-sigue-abierto/451717-3

________ (29 de agosto2019) Realzados en armas: los coletazos del anuncio de "Iván Márquez". El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/realzados-en-armas-los-coletazos-del-anuncio-de-ivan-marquez-articulo-878469

El Heraldo (05 de junio de junio). Santos promete acabar servicio militar obligatorio si firma la paz. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co/politica/santos-promete-acabar-servicio-militar-obligatorio-si-firma-la-paz-154855

El País (junio 05 de 2014). Propuesta de eliminar el servico militar obligatorio genera debate en Colombia. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/colombia/propuesta-de-eliminar-servicio-militar-obligatorio-genera-debate-en.html

El Tiempo. (04 de junio de 2014). “De firmar la paz, eliminaré el servicio militar obligatorio”: Santos. El Tiempo, http://bit.ly/2JIPYS7

El Universal (04 de junio de 2014). Eliminación del Servicio militar obligatorio divide opiniones. El Universal, http://bit.ly/2YfUiAg

Henao Zapata, Claudia (2010). La formación de los soldados en el ejército como máquinas de guerra. Tesis inédita de pregrado en Trabajo Social. Universidad de Antioquia, Medellín: Biblioteca Central Universitaria.

Rincón J., B. et al. (2005). El Servicio Militar Obligatorio y el Soldado Bachiller en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001 (pp.). Monografía para optar por el título de abogadas. Universidad de la Sabana. Chía.

1Adolfo Atehortúa y Humberto Vélez R. (1994). Estado y fuerzas armadas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores; Eduardo Pizarro (1987). “La Profesionalización Militar en Colombia”. Análisis Político, 1: 20-39; Armando Martínez Garnica (2012a). Ideología y realidad de la Guardia Colombiana, 1863-1885. Historia y sociedad, 22: 25-50, y Armando Martínez Garnica (2012b). Historia de la Guardia Colombiana (pp. 44-78). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

2Cristino Barroso (1990). “Funciones del Servicio militar obligatorio”. Papeles para la paz, 38: 51-66, y Claudia Henao Zapata (2010). La formación de los soldados en el ejército como máquinas de guerra. Tesis inédita de pregrado en Trabajo Social. Universidad de Antioquia, Medellín: Biblioteca Central Universitaria.

3Defensoría del Pueblo (2014). Servicio Militar Obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. Informe de la Defensoría del Pueblo. Bogotá: Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales.

4Fundación Seguridad y Democracia (2004) "El SMO en Colombia. Inequidad corrupción y propuestas para su reforma". Fundación Seguridad y Democracia. Documentos ocasionales. Bogotá, junio 22 de 2004. bit.ly/2K2Thn8

5Edwin Cruz (2016). Fuerza Pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia. Bogotá: Desde abajo; Carlos Bernal Pulido y Magdalena Correa Henao (2016). Justicia, justicia transicional y Fuerzas armadas: un análisis desde la perspectiva del derecho constitucional. En Bernal, Carlos; Barbosa, Gerardo; Ciro Gómez, Andrés. Justicia Transicional: el papel de las Fuerzas Armadas (pp. 58-122). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Ejército de Colombia; Alejo Vargas (2012). Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspectivas. La Carreta Editores – Universidad Nacional de Colombia: Medellín, y Red de Seguridad y defensa de América Latina -Resdal (2018). Misiones militares y posconflicto: una mirada regional desde Colombia. Buenos Aires: Resdal, http://bit.ly/2ZhEJFv

6Al respecto Vanezza C. Escobar Behar (2017) Servicio Militar Obligatorio y Conflicto armado en Colombia (2017) publicado en A propósito del servicio militar y de la inversión de la carga de la prueba en desplazamiento forzado. Colección Mejores trabajos de grado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia.

7En 2012 se anunció la fase pública de los Diálogos de paz entre la guerrilla de las Farc-Ep y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. Cerca de cuatro años después -26 de septiembre de 2016- el país conocía el texto final de los Acuerdos de La Habana que buscaban la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (Mesa de conversaciones, 2016).

8La ley 48 de 1993 que regulaba el reclutamiento y movilización diferenciaba los tiempos de prestación del SMO, según el tipo de persona. Los soldados bachilleres, habitantes de ciudades con la secundaria concluida, debían prestar el servicio por 12 meses; los soldados regulares, quienes no eran bachilleres y vivían en zonas urbanas, debían prestar el servicio por un período entre 18 y 24 meses; y los soldados campesinos, quienes no han concluido su bachillerato y vivían en el campo, debían prestar el servicio entre 18 y 24 meses

9El rearme de un grupo minoritario de esa exguerrilla se anunció en la madrugada del 29 de agosto de 2019 (El Espectador, 2019). Por ser un fenómeno minoritario y reciente no se abordará en profundidad esta arista

10Entendido por conscriptos a aquellos ciudadanos reclutados obligatoriamente, y a los remisos como aquellos que no han definido su situación militar.

11Encargadas de aportar el entrenamiento y profesionalización de las Fuerzas armadas.

12El tratamiento temporal diferenciado que implicaba esta clasificación ha sido impugnado ante la Corte Constitucional por considerarse que violenta el principio de igualdad material y de no discriminación, ya que quienes no son bachilleres son obligados a soportar cargas más pesadas que quienes tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato (educación media). Sin embargo en la sentencia C-511 de 1994 se declaró constitucional dicha discriminación que atiende a factores geográficos y sociales, aduciendo que una distinción así, basada en el “grado de capacitación intelectual” es constitucionalmente admisible y se fundamentaría en razones económicas como las disposiciones laborales y las tareas de la vida social de los bachilleres (Corte Constitucional, 1994).

13Definir la situación militar, en la ley 48 de 1993, comprende la inscripción ante un distrito militar, la presentación de exámenes psicofísicos, la posterior incorporación al servicio militar, o la clasificación de las personas exentas o no aptas para prestar el SMO.

14Específicamente en temas complejos como la objeción de conciencia cuya aprobación se dejó en manos de una comisión interdisciplinaria -conformada por autoridades militares, un médico, un psicólogo, un representante del Ministerio Público y un asesor jurídico del Distrito militar- (art. 77). La objeción de o por conciencia es una garantía fundamental amparada en el artículo 18 de la constitución de 1991 que establece que “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.” Esta objeción opera no solo frente a la prestación del servicio militar obligatorio sino sobre cualquier deber u actuación que vaya en contra de las convicciones o creencias de los individuos.

15Los derechos fundamentales son una categoría especial de derechos que poseen eficacia directa (no requieren desarrollo legislativo) y aplicación inmediata (tienen un mecanismo judicial de protección que debe resolverse en 10 días: la acción de tutela).

16Este tipo de leyes requieren, por regular temas tan importantes para la Constitución como los derechos fundamentales, de aprobación mediante mayorías absolutas y ser aprobadas en una sola legislatura (período que va desde el 20 de julio de un año hasta el 16 de diciembre del mismo, y del 16 de marzo al 20 de junio del año siguiente); sin embargo, el proyecto de ley aprobado por el Congreso fue radicado el 01 de septiembre de 2015 y se aprobó en cuarto debate el 14 de junio de 2017, excediendo la legislatura en la que debía tramitarse (máximo hasta e del 01 20 de junio de 2016).

17Así mismo hasta 1995 (con el decreto 2150), además de las anteriores restricciones, quienes no tuvieran libreta militar no podían vincularse laboralmente con empresas privadas, no podían solicitar la expedición del pasaporte, otorgar instrumentos ante notario, servir de perito, registrar títulos profesionales ni ejercer la profesión, cobrar deudas del Tesoro Público, obtener pases de conducción, matricularse en centros de educación superior, ni obtener salvoconductos de armas de fuego. Es decir, no tener la libreta militar se constituía en una muerte civil.

18Sobre la política de seguridad democrática y la militarización puede verse Moreno (2012).

19Dicho proyecto de ley tuvo además concepto negativo del Ministerio de Hacienda en el segundo debate en la Cámara debido a que los recursos necesarios para establecer prerrogativas y estímulos para la prestación del SMO no estarían garantizados ni a mediano ni a largo plazo (Congreso, 2016).

20El artículo 46 impone una multa a “Las entidades nacionales o extranjeras, oficiales y privadas, radicadas en Colombia que vinculen laboralmente a personas mayores de 18 años sin haber solucionado la situación militar de manera definitiva o provisional, tendrán una sanción de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada trabajador en esta condición. Salvo que se trate de lo dispuesto en el artículo 42 de la presente ley”. Es decir, esta sanción operaría para los denominados “remisos”.