Xamara Mesa Betancur1

Jonathan Alejandro Murcia2

1Politóloga de la Universidad de Antioquia, Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia e investigadora de los grupos de investigación Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Profesora del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Correo electrónico: xamara.mesa@udea.edu.co.

2 Politólogo, Magíster en Derecho, estudiante del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia e investigador de los Grupos de Investigación Gobierno y Asuntos Públicos y Estudios Políticos, de la misma Universidad. Correo electrónico: jonathan.murcia@udea.edu.co.

Este artículo es producto de las reflexiones generadas en el marco de un

Seminario sobre Diseño de Políticas Públicas, llevado a cabo por

integrantes del Semillero Estudios de Política Pública, adscrito al Grupo

de Investigación Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

El proceso de elaboración de una política pública ha sido denominado de múltiples formas en la literatura. En el contexto latinoamericano es usual encontrar varias denominaciones, aunque han hecho carrera particularmente dos: Formulación y Diseño de Políticas. Más allá de este asunto nominal, interesa saber cuáles son los elementos que constituyen un diseño de políticas, qué tipo de literatura existe en esta materia, qué proponen los textos, en qué se parecen y diferencian. En otras palabras, con qué materiales contamos para orientar el estudio del diseño y el diseño mismo de las políticas. Este artículo se propone aportar al conocimiento disponible sobre diseños de políticas públicas en Colombia, compartiendo hallazgos de un ejercicio de revisión de literatura técnica, gubernamental, académica y organizacional, realizado en el marco de un Seminario sobre Diseño de Políticas Públicas.

Palabras clave: diseño de políticas; manuales y guías; elementos de diseño de políticas; políticas públicas.

El proceso de elaboración de una política pública ha sido denominado de múltiples formas en la literatura: Inteligencia (Lasswell, 1992), Formulación de soluciones (Jones, 1970), Hechura de políticas (Aguilar, 1992), entre otras. En el contexto latinoamericano es usual encontrar varias denominaciones, aunque han hecho carrera particularmente dos: Formulación y Diseño de Políticas. En ocasiones, se hacen distinciones que plantean la formulación de soluciones como una subfase del proceso de Diseño de las Políticas Públicas (Franco Corzo, 2013), aunque también es regular encontrarlas como sinónimos.

Este artículo presenta resultados de un ejercicio de revisión de literatura técnica-gubernamental, académica y organizacional producida en Colombia y en otros países de América Latina (Chile, Ecuador, Perú, México, Costa Rica), realizado en el marco de un Seminario sobre Diseño de Políticas Públicas, llevado a cabo por integrantes del Semillero Estudios de Política Pública, adscrito al Grupo de Investigación Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

En este proceso fue significativo determinar cómo algunas guías y manuales tienen posiciones más globales y pluridisciplinarias sobre el diseño de las políticas públicas, otras posiciones más teóricas y conceptuales, otras miradas más técnico-burocráticas y otras visiones más sociales que potencian la capitalización del saber, las especificidades contextuales, institucionales, sociales y culturales y la participación de los diferentes actores inmersos en las políticas públicas.

El presente artículo está compuesto por 4 apartados. En el primero se presentan algunos fundamentos teóricos del diseño de las políticas públicas que se han desarrollado en el campo de estudio de las políticas públicas (Policy Studies) (Smith y Larimer, 2009). En el segundo se presenta la ruta metodológica con la cual se hizo la revisión de los diez manuales y guías sobre diseño de políticas públicas, permitiendo identificar varias de sus características y el abordaje que realizan de algunos elementos constitutivos de los diseños de las políticas públicas. En el tercero se expondrán en modo sucinto los principales hallazgos de la revisión de las guías y los manuales de diseño. El cuarto apartado desarrolla de manera breve algunas consideraciones finales.

El estudio de las políticas públicas se caracteriza por ser un campo no solo de producción de conocimiento científico, sino también de conocimiento práctico para el mejoramiento de las políticas públicas. Ha sido así desde su etapa fundacional, con el proyecto de las Ciencias de Políticas de la Democracia de Harold Lasswell (1992), impulsado entre las décadas de los cincuenta y setenta del siglo veinte, y aún permanece ese compromiso con la generación de conocimiento orientado a las políticas, desde una amplia variedad de perspectivas (Lasswell, 1992; Goodin, Rein y Moran, 2006; De Leon y Weible, 2010; Peters y Zittoun, 2016).

Una de las preocupaciones de los estudiosos de las políticas tiene que ver con su proceso de elaboración. En el periodo comprendido entre los años cincuenta y setenta del siglo veinte proliferaron varias tesis que fueron determinantes en la comprensión y elaboración de las soluciones que ofrecen los Estados mediante las políticas públicas. Algunas de ellas identificaron el carácter limitado de la racionalidad del Estado y por ende de restricciones cognitivas en la formulación de soluciones a los problemas públicos. Las teorías de la racionalidad limitada de Herbert Simon (1955) fueron fundamentales para entender las restricciones para diseñar políticas públicas mediante un proceso absolutamente racional. Por otra parte, las tesis de Charles Lindblom (1992) sobre la “Ciencia de salir del paso”, plantearon en su momento las limitaciones que tiene el Estado para resolver de una sola vez todas las dimensiones de los problemas, por lo cual se consideró que la práctica gubernamental estaba caracterizada mayoritariamente por acciones incrementales, por ende, las soluciones a los problemas públicos debían concretarse en acciones limitadas y sucesivas e ir realizando ajustes marginales a las políticas. Otros autores optaron por una postura intermedia entre el racionalismo exhaustivo y el incrementalismo conservador, proponiendo exploraciones combinadas para la formulación de soluciones de políticas (Etzioni, 1992).

El giro paradigmático que ocurrió en las ciencias sociales entre los años

setenta y ochenta, con el surgimiento del construccionismo, impactó los

estudios de las políticas públicas. Los análisis sobre el diseño de las

políticas públicas generaron nuevos cuestionamientos a la forma en que se

elaboran las soluciones a los problemas, incorporando debates sobre la

presencia de elementos valorativos, participativos y de construcción

social de la realidad (postempiricistas y postpositivistas) que tienen

lugar en los procesos de formulación de soluciones y diseño de las

políticas públicas (Ingram, Schneider y De Leon, 2010).

Ahora bien, el tratamiento del proceso de diseño de las políticas públicas

no es solo objeto de estudio académico. También constituye un campo de

intervención del analista de las políticas públicas. En ese sentido, en la

literatura se encuentran abordajes orientados a proporcionar herramientas

prácticas para este importante momento de la definición de contenidos de

las políticas. Un buen ejemplo es el trabajo realizado por Thomas Birkland

en su libro An Introduction to the policy process. Theories, Concepts

and Models of Public Policy Making (2011), donde no solo se ocupa

de discutir los marcos teóricos que orientan las decisiones sobre las

mejores soluciones, sino también de desarrollar elementos concretos que

constituyen todo diseño de políticas públicas, como la definición de los

problemas, la formulación de los objetivos, los análisis de eficiencia y

el diseño de instrumentos para alcanzar los objetivos de las políticas y

resolver los problemas públicos (p. 243).

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera un interés por conocer esos elementos a tener en cuenta a la hora de estudiar el diseño de las políticas públicas (objeto de estudio) y en la realización de diseños de políticas públicas (objeto en construcción). Esta labor se puede hacer de muchas formas. En este artículo se retoma un ejercicio concreto de indagación sobre los elementos constitutivos de la elaboración de las políticas y cómo estos son abordados en la literatura que se produce para orientar el proceso de diseño. A continuación se presenta la ruta metodológica que se recorrió para cumplir esa tarea.

La experiencia del Seminario de Diseño de Políticas Públicas del cual se deriva este artículo, partió de un rastreo en bases de datos bibliográficas académicas y páginas web institucionales y de organizaciones no gubernamentales de varios países de América Latina, con el objetivo de hallar manuales y guías que versaran sobre el diseño de políticas públicas. Los resultados de la búsqueda arrojaron aproximadamente 30 materiales, de los cuales se escogieron 101 de ellos de acuerdo con varios criterios de selección. En primer lugar, que fuesen textos heterogéneos en cuanto a su lugar de enunciación; en ese sentido, se escogieron materiales elaborados por instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, con el fin de tener abordajes distintos susceptibles de contrastación. En segundo lugar, se seleccionaron materiales heterogéneos en cuanto a su lugar de producción; por lo cual se escogieron algunos textos producidos en Colombia y algunos elaborados en otros países de América Latina, con el fin de tener una perspectiva posiblemente más amplia a nivel territorial.

La lectura de los textos se hizo mediante la técnica de análisis documental, combinando el análisis intratextual, intertextual y extratextual, leyendo entre líneas, interpretando los subtextos (Galeano, 2012), identificando las propuestas dependiendo de sus autores, intereses, objetivos institucionales u organizacionales. Esto permitió hallar abordajes distintos no solo frente a los elementos del diseño de las políticas públicas, sino en cuanto a los sentidos políticos, técnicos y epistemológicos de esos manuales y guías. Es importante aclarar aquí que esta revisión de literatura no corresponde con un estado del arte en la materia, ya que esto hubiese demandado otras consideraciones metodológicas. A continuación, se presentan los documentos abordados en el seminario y algunas de sus características.

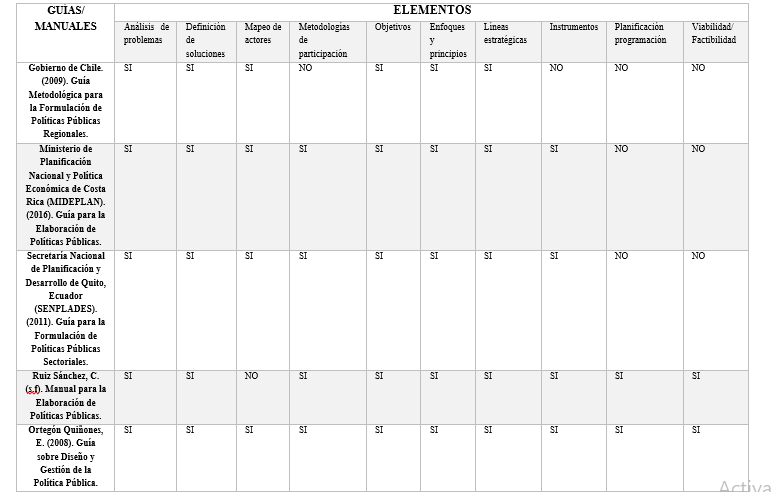

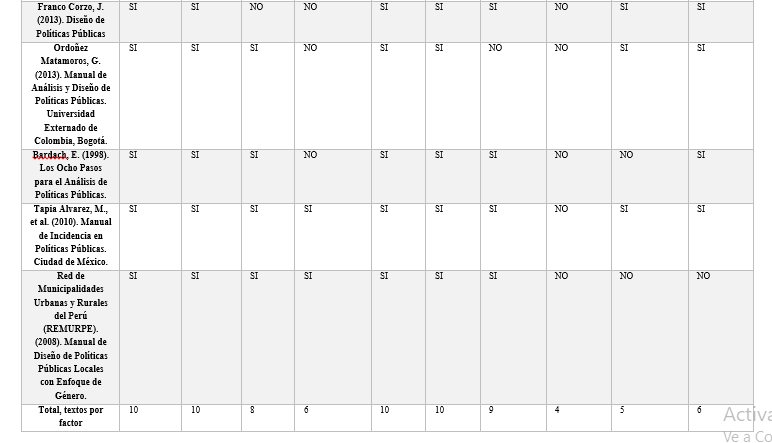

Fuente: Elaboración propia

La lectura de los manuales y guías, y su respectiva discusión, se hicieron de manera intencionada, focalizándose en elementos constitutivos del diseño de las políticas. Los participantes del seminario establecieron 10 elementos recurrentes en los procesos de diseño de políticas públicas y fijaron la atención en cómo esos factores se desarrollan en cada una de las guías y manuales. Los elementos considerados fueron: 1) Análisis de problemas públicos, 2) Definición de soluciones, 3) Mapeo de actores, 4) Metodologías de participación, 5) Objetivos, 6) Enfoques y principios, 7) Líneas estratégicas, 8) Instrumentos, 9) Planificación y programación, 10) Análisis de viabilidad o factibilidad2 . La tabla 2 hace una ponderación sobre cuáles elementos se desarrollan en cada una de las guías y manuales y cuáles no.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, no todas las guías desarrollan los 10 factores. Esto puede obedecer a la focalización que tienen en algunos aspectos del diseño de las políticas públicas. Es importante resaltar cómo los elementos que siempre aparecen en estas guías son: el análisis de problemas, el análisis de soluciones, la formulación de objetivos y los enfoques y principios, siendo estos los elementos básicos de un diseño de política pública. Por otra parte, no siempre se consideran componentes como el análisis de factibilidades, la construcción de una metodología de participación, la realización de un mapeo de actores para la participación en el diseño de la política o el diseño de los instrumentos desde la etapa de formulación3 .

El análisis intratextual e intertextual permitió identificar no solo las particularidades de los textos en el abordaje de cada uno de los 10 factores del diseño de las políticas públicas, sino también realizar algunos contrastes entre ellos. A continuación se presenta una síntesis de la revisión y discusión de cada uno de estos elementos constitutivos.

Este tema se encuentra desarrollado en los diez manuales, lo cual evidencia la importancia que tiene para el diseño de las políticas públicas la parte diagnóstica y analítica de las problemáticas. Algunas guías definen los problemas como una situación considerada como problemática en el ámbito público y que por ello deben ingresar en la agenda del gobierno. Los componentes que se mencionan son los siguientes: 1) un detonante o momento coyuntural; 2) que sea competencia de alguna autoridad de gobierno; 3) la percepción del público de que el problema merece la intervención del gobierno; 4) la relevancia y significación del problema; 5) la cobertura y difusión de los medios de comunicación (Tapia Álvarez, et al., 2010; Ruiz Sánchez, s.f.; Franco Corzo, 2013).

Por otra parte, hay autores que se centran en la importancia que tiene el análisis de los problemas, argumentando que es esencial preguntarse por las dimensiones del problema, de manera que se pueda generar una hoja de ruta clara y precisa para su elaboración y ejecución (Ortegón Quiñones, 2008). En relación con esto, también se considera significativo que las problemáticas sean percibidas o vividas por los individuos, generando así una dimensión constructivista de la política (Gobierno de Chile, 2009).

Algunos autores desarrollan metodologías de análisis de los problemas, es el caso del manual de Ordoñez Matamoros (2013). Por su parte, Mideplan (2016) también propone un esquema de apropiación del problema, donde refleja la comprensión social de este, la apropiación organizacional, la agenda social y la agenda pública.

Por último, algunas guías se centran en la participación de los actores en la definición del problema público y en la estructura organizacional a tener en cuenta para preparar los encuentros. Senplades (2011) habla de una etapa preparatoria y de diagnóstico para la integración de equipos, la identificación de las necesidades de la política y la conformación de espacios participativos. Remurpe (2008) presenta una ruta metodológica para identificar problemas sociales, culturales o políticos que pueden afectar a los actores de la política.

Este tema también se trabaja en los diez manuales sobre diseño de políticas públicas. Es una fase esencial después de la identificación y priorización de los problemas porque en ella se vislumbran lineamientos y alternativas para la tramitación de estos, de allí la importancia que le atribuyen los documentos consultados.

En este sentido, algunas guías indican que la fase de soluciones debe estar definida por los ciudadanos, esto con el fin de que estas no se impongan desde los gobernantes exclusivamente (Tapia Álvarez, et al., 2010). Por ello, también se apela a las soluciones como una parte de la identificación del problema, de forma que los diversos actores involucrados en la política tengan un papel allí (Mideplan, 2016), por medio de actividades grupales y de diagnóstico participativo (Remurpe, 2008; Senplades, 2011).

Hay autores que abordan las soluciones como estrategias de intervención para solucionar o mitigar un problema (Bardach, 1998), mediante un proceso de jerarquización de estas (Gobierno de Chile, 2009). En términos de priorización de soluciones, es importante tener pasos que posibiliten un orden lógico en este ejercicio, Franco Corzo (2013) propone establecer los objetivos de la población, realizar una lluvia de ideas, analizar acciones actuales y mejores prácticas, seleccionar las mejores soluciones y establecer la población objetivo. Finalmente, otras guías aluden a pasos concretos para identificar las alternativas de solución y evaluar su viabilidad (Ordoñez Matamoros, 2013; Ortegón Quiñones, 2008).

Los mapeos de actores son fundamentales en el momento de diseño de las políticas públicas, no solo para identificar los actores frente al problema, las responsabilidades en las soluciones, determinar beneficiarios, sino también para activar procesos de participación y hacer análisis de factibilidad política de las soluciones. De las diez guías, se encontró información relacionada con el mapeo de actores en ocho de ellas. Si bien en algunas se habla de actores, no se hace propiamente con una metodología para su identificación y caracterización.

Algunas guías plantean el mapeo de actores como un análisis de los involucrados en la política pública, lo cual implica conocer el rol que cumplen estos en dicho proceso (Tapia Álvarez, et al., 2010; Ordoñez Matamoros, 2013), así como actores considerados poderosos, con información valiosa, opositores potenciales, etc. (Bardach, 1998). En ocasiones se focaliza el análisis a poblaciones concretas para determinar las redes de actores que intervienen en función de diversas áreas de interés (Remurpe, 2008; Mideplan, 2016). Sin embargo, es oportuno indicar que otros autores, si bien no hacen alusión propiamente a un mapeo de actores, sí plantean clasificaciones de estos en el marco de la política (Ortegón Quiñones; 2008) para reconocer intereses y tramitar conflictos emergentes (Senplades, 2011). Por otro lado, algunos manuales plantean acercamientos a los actores regionales de las políticas y la participación de estos en el proceso de formulación, pero no hablan específicamente de diagnóstico o de caracterización (Gobierno de Chile, 2009).

Las metodologías para la participación en el diseño de las políticas públicas no son un factor desarrollado en todas las guías. Sólo se encontró información en seis de ellas. Lo anterior puede obedecer a la importancia que algunos autores le brindan a los aspectos técnicos de las políticas públicas más que a los elementos de activación participativa y dialógica.

Tapia Álvarez, et al. (2010), desarrollan un modelo de estrategias y herramientas para incidir mejor en las políticas públicas. Dicho modelo plantea una interacción confrontativa y cooperativa, así como una participación organizada, de manera que sea posible persuadir, influir y transformar el proceso de la política pública. Los talleres participativos son esenciales en este ejercicio, por ello algunas guías brindan puntos de referencia para la preparación, sensibilización y facilitación en diversos escenarios (Remurpe, 2008), durante todo el ciclo de la política pública (Senplades, 2011).

Por otra parte, algunos autores hablan del ejercicio participativo de la ciudadanía como una acción complementaria de la política pública (Ruiz Sánchez, s.f.), es decir, como un medio para incorporar en el diseño de las políticas a los beneficiarios de las mismas (Ortegón Quiñones, 2008).

Todos los manuales analizados abordan el tema de los objetivos en el diseño de las políticas públicas, lo que refleja el carácter imprescindible de este factor en el diseño de las políticas. Una de las ideas más recurrentes en los textos analizados tiene que ver con el hecho de que algunos fallos de las políticas públicas encuentran su causa en problemáticas asociadas a los objetivos, por ejemplo, en la formulación de objetivos ambiguos o vagos en el momento del diseño; o en las interpretaciones o distorsiones de los objetivos diseñados que se hacen en el momento de implementación.

Por otra parte, se encuentran clasificaciones muy diversas de los objetivos, desde las más tradicionales –objetivos generales y específicos, objetivos estratégicos y operativos, objetivos a corto, mediano y largo plazo–, hasta clasificaciones más específicas, –objetivos de organización (Ruiz Sánchez, s.f.); objetivos estratégicos e institucionales, objetivos macroeconómicos, objetivos de asignación presupuestal sectorial o territorial y objetivos de eficiencia en la ejecución (Ortegón Quiñones, 2008); objetivos de producto y objetivos de impacto (Gobierno de Chile, 2009)– o la consideración de la correspondencia que debe haber entre los objetivos de la política pública y los objetivos intersectoriales y los objetivos del plan nacional de desarrollo (Senplades, 2011).

También se encuentran coincidencias entre quienes señalan que los objetivos deben ser explícitos, claros y coherentes con las soluciones y los enunciados de la política pública. Casi todos los manuales distinguen entre los objetivos y otros componentes del diseño de las políticas públicas, como los fines, las metas y los indicadores, los cuales en ocasiones suelen confundirse o emplearse como sinónimos. La mayor parte de los textos relaciona de manera enfática los objetivos con el proceso de evaluación de las políticas, en cuanto los primeros son criterios de verificación del cumplimiento de las políticas en el momento de evaluación, y este a su vez, constituye un momento para ratificar o redefinir los objetivos.

Algunos manuales van más allá de lo mencionado hasta ahora y proponen consideraciones metodológicas y técnicas para formular los objetivos de las políticas públicas. Por ejemplo, Edgar Ortegón Quiñones (2008) sugiere la metodología de Marco Lógico para la construcción de los objetivos. Eugene Bardach (1998) propone la Programación Lineal como técnica matemática para la optimización de recursos en la realización de los objetivos. La Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales del Gobierno de Chile (2009) presenta una matriz de operacionalización de la política pública, en la cual relaciona los objetivos con los enunciados, líneas de base, indicadores y situaciones esperadas. Mideplan (2016) propone trabajar con árbol de problemas y árbol de objetivos. De las guías más académicas, el Manual de Gonzalo Ordoñez Matamoros (2013) es quizá el más específico en el desarrollo de los objetivos, al proporcionar ejemplos de cómo formularlos y relacionarlos con la formulación de soluciones concretas.

Esta temática se pudo evidenciar en los diez manuales. En todos le otorgan una importancia significativa, debido a que los enfoques y los principios son elementos que guían filosófica, normativa y epistemológicamente el accionar de la política pública.

En esta línea de argumentación, el enfoque es percibido por algunas guías como aquella perspectiva que tendrá la política pública, de forma que esta se integre con aspectos más operativos como los lineamientos estratégicos o los objetivos, así mismo, se hace necesario tener principios a modo de reglas, instituciones o normas de conducta que puedan orientar a los actores involucrados en el proceso de política (Mideplan, 2016). Cuando se definen los enfoques y principios aparecen múltiples concepciones de estos, por ejemplo, algunos manuales apelan a la noción participativa e inclusiva de los enfoques y principios, de manera que ambos estén centrados en las personas (Tapia Álvarez, et al., 2010).

Otros textos proponen de manera directa algunos enfoques y principios que deben tener las políticas públicas. Por ejemplo, algunas proponen el enfoque de desarrollo económico-racional y los principios de decisión individual, interacción de los sujetos y el funcionamiento de la economía (Ortegón Quiñones, 2008; Bardach, 1998; Ordoñez Matamoros, 2013), el derecho internacional sobre los derechos humanos como enfoque y como principio (Senplades, 2011), también enfoques multisectoriales (Ruiz Sánchez s.f.; Franco Corzo, 2013; Gobierno de Chile, 2009) o de género (Remurpe, 2008).

Se encontró información referida a este tema en nueve guías. Según esto, se trata de un punto clave en el diseño de la política pública, pues estas logran dar direccionamiento a la realización de los objetivos a través de diferentes caminos a seguir.

Las definiciones son diversas respecto a las líneas estratégicas, por ejemplo, pueden ser estrategias para dirigir un asunto en específico (Ruiz Sánchez; s.f.), estrategias comunicativas que permitan aprobar y divulgar la política pública (Franco Corzo; 2013), o se plantea la necesidad de una planificación estratégica que permita un proceso dinámico, sistémico y participativo (Ortegón Quiñones; 2008). También se entienden como diversas opciones de política o cursos de acción (Bardach, 1998), líneas de acción para definir medidas de políticas (Gobierno de Chile, 2009), líneas para determinar, conseguir o alcanzar objetivos trazados (Remurpe, 2008), como acciones estratégicas para visualizar cursos de acción o énfasis de la política (Mideplan, 2016), o como formas de actuación para dar sentido y contenido a las políticas públicas (Senplades, 2011).

La incidencia y la participación ciudadana también aparecen como elementos importantes en las líneas estratégicas en algunos textos. En este caso, algunas guías indican que estas deben estar orientadas a generar participación en las políticas (Tapia Álvarez, et al., 2010).

De diez guías consultadas, solo se encontró información referida a los instrumentos en cuatro de ellas. A pesar de que es un tema central del diseño de las políticas públicas, algunos textos no llegan a hasta ese punto en sus propuestas.

Así pues, cuando se habla de instrumentos de política pública, en algunas guías se expresa que son acciones, decisiones, indicadores, metas, procedimientos técnicos administrativos (Mideplan, 2016), o los relacionan con planes nacionales, estrategias de largo plazo, políticas sectoriales, agendas sectoriales y territoriales (Senplades, 2011).

Por otro lado, aunque no es usual encontrar en estas guías definiciones o clasificaciones de los instrumentos, algunas logran agruparlos en diversos esquemas, por ejemplo, se indica que hay instrumentos institucionales y organizacionales, legales, tributarios, monetarios, cambiarios, fiscales y presupuestarios, así como éticos y morales (Ortegón Quiñones, 2008). También instrumentos de factibilidad y legislativos (Ruiz Sánchez, s.f.).

Sobre este factor se encontró información en cuatro documentos de los diez abordados. Por lo general, se presentan pasos a tener en cuenta, pero no se da un desarrollo detallado de lo que implica esta etapa o fase para el diseño de la política pública.

Guías como Manual de Incidencia en Políticas Pública (Tapia Álvarez, et al., 2010), abordan la planificación no solo como un proceso previo a la implementación de la política pública sino también como un trabajo de planificación del proceso de incidencia que deben hacer los actores cuando quieren influenciar las políticas públicas. También se consideran los criterios políticos, los cuales tienen que ver con el impacto o repercusión social de la política pública (Ruiz Sánchez, s.f.). Se plantea la necesidad de contar desde el diseño de la política pública con un plan de acción determinado para detallar las acciones clave para llevar a cabo la implementación (Franco Corzo, 2013) o se propone contar con una dinámica institucional operativa para la programación del presupuesto (Ortegón Quiñones, 2008).

Esta temática es abordada por cinco de los diez manuales consultados, lo que podría significar que no todas las concepciones del diseño de las políticas públicas consideran importante o saben de la importancia del análisis de factibilidades. En términos generales, ambos conceptos se utilizan como sinónimos, aunque a veces se establecen diferencias entre sí.

Al pensar en la viabilidad y la factibilidad de la política, algunas guías plantean la necesidad de enfocar la atención en la selección de criterios para analizar este tipo de factibilidad de la política pública, de forma particular, se propone examinar la eficiencia, la legalidad, la aceptación política, la solidez, etc. (Bardach, 1998; Tapia Álvarez, et al., 2010). También, se propone identificar la dimensión institucional, económica y social y los diversos escenarios disponibles para la política pública considerando las variaciones del entorno (Ortegón Quiñones, 2008). Por otra parte, se sugiere analizar la factibilidad presupuestal, ambiental, administrativa (Franco Corzo, 2013) y evaluar la disponibilidad de recursos tecnológicos, de organización administrativa y operativa (Ruiz Sánchez, s.f.).

El ejercicio de revisión y discusión de literatura realizado durante el Seminario de Diseño de Políticas Públicas, del cual se compartieron algunas de sus discusiones y hallazgos en este artículo, constituye una actividad de aproximación al conocimiento en torno a las políticas públicas y en particular de su proceso de formulación, el cual puede ser sin duda alguna profundizado por futuros estados del arte que se aproximen de manera más amplia y detallada a la producción de literatura en este tema en Colombia, América Latina u otros contextos. No obstante, la aproximación a estas guías y manuales constituye un aporte y punto de partida a la generación de conocimiento sobre el tema, que puede ser de utilidad en Colombia, donde aún carece de desarrollo amplio tanto a nivel académico como gubernamental y organizacional, y en ese sentido, tiene un gran potencial para politólogos y otros profesionales interesados en este importante proceso de las políticas públicas.

Sobre los manuales y guías analizados se pueden hacer otras observaciones a modo de cierre de este artículo. En primer lugar, resulta muy interesante el hecho de encontrar materiales tan distintos orientados al diseño de las políticas públicas, algunos producidos por entidades gubernamentales preocupadas porque la elaboración de las políticas públicas sea cada vez mejor en términos técnicos, y en parte en términos participativos (Gobierno de Chile, 2009; Mideplan, 2016; Senplades, 2011).

La guía de Remurpe es un caso muy particular de una red de municipalidades que a diferencia de las guías de Senplades, Mideplan y del Gobierno de Chile, realizan un material con un lenguaje muy accesible para actores comunitarios y sociales, que no son propiamente expertos, tecnócratas o académicos en el tema, y que requieren de herramientas para elaborar propuestas de políticas públicas con enfoque de género. De una manera similar, la guía para la incidencia en políticas públicas de la organización Alternativas y Capacidades, tiene un enfoque democratizador de la acción pública, orientado a promover la participación ciudadana en las políticas públicas y a generar estrategias claras y prácticas para realizar esos ejercicios de incidencia en los diseños y en otros momentos de las políticas públicas.

Por otra parte, manuales como el producido por la Universidad Externado bajo la dirección del profesor Gonzalo Ordoñez Matamoros (2013), son importantes en cuanto buscan generar desde la academia conocimientos teóricos para explicar y comprender las políticas públicas, pero también aportan marcos, metodologías y herramientas para hacer las políticas públicas, lo cual acerca a la academia a la práctica gubernamental y al mejoramiento de la acción pública, como sello de los estudios de políticas públicas.

Manuales como los de Julio Franco Corzo (2013), Carlos Ruiz (s.f.), y Edgar Ortegón (2008), son una interesante producción de propuestas prácticas para la elaboración y gestión de las políticas públicas, que combinan no solamente elementos técnicos cercanos a las dinámicas institucionales y políticas de las políticas públicas, sino que lo hacen de una manera estructurada sin pasar de largo por la fundamentación conceptual.

Finalmente, el libro del profesor Eugene Bardach (1998) es un clásico de los estudios de las políticas públicas, que sigue dando luces sobre las consideraciones que debe tener presentes el analista que asume la labor de contribuir a desarrollar y mejorar las políticas públicas.

Las guías y manuales analizados combinan de diferentes formas los elementos considerados por los marcos teóricos del diseño de las políticas públicas, en cuanto a la racionalidad limitada de las propuestas de solución a los problemas, el carácter incremental de las acciones, la valoratividad presente en la formulación de problemas y soluciones y la participación de actores de la sociedad civil en estos procesos comúnmente dejados a los técnicos y burócratas. Esto se ve reflejado en las distintas consideraciones –y priorizaciones– que hacen los textos en aspectos racionales como los diagnósticos, los análisis de factibilidades, o en aspectos incrementales como los objetivos a corto, mediano y largo plazo para lograr las metas de la política, o los valores y percepciones de los actores en las dimensiones de los problemas y las soluciones consideradas ideales las cuales se integran a estos procesos de diseño de políticas públicas en un ejercicio técnico-político más amplio.

En esas combinaciones, los manuales y guías técnico-gubernamentales tienen un acento más marcado en la realización de diseños ajustados a la normatividad, a los instrumentos técnicos de planificación del Estado y a las orientaciones sectoriales y territoriales que dan las instituciones en materia de competencias y funciones de las entidades públicas. Por su parte, los textos más organizacionales, sin descuidar los elementos técnicos, tienen un mayor acento y especialidad en el aspecto participativo y de incidencia de la ciudadanía en el diseño de las políticas.

Finalmente, las guías y manuales académicos consideran tanto la lógica racional técnico-burocrática y la lógica democrática-participativa, incorporan más elementos de teoría procedentes del campo disciplinar del estudio de las políticas públicas y dan mayores detalles conceptuales en la incorporación de modelos metodológicos y analíticos más complejos que los de uso regular del Estado y de las ONG, no obstante, ese sincretismo también puede llevar a perder detalles y cercanía con el funcionamiento institucional y el lenguaje de los actores técnico-burocráticos del contexto específico de un país o con las necesidades de participación y de un lenguaje más cercano a los actores de la sociedad civil, aspectos en los cuales alcanzan, sin duda alguna, mayor detalle las guías gubernamentales y organizacionales.

Sólo este ejercicio de revisión da cuenta de una gran diversidad de materiales y formas de entender y realizar los diseños de las políticas públicas. Cada contribución tiene su potencial. La mejor decisión del analista interesado en estudiar o diseñar las políticas públicas será hacer un uso combinado de los distintos materiales –no optar sólo por uno de ellos–, tomando el detalle técnico de las guías gubernamentales, las herramientas y epistemologías que promueven la participación ciudadana en las guías organizacionales y la rigurosidad metodológica y fundamentación teórico-conceptual de los materiales más académicos. Cada uno de ellos aportará elementos que harán del estudio y la hechura de las políticas públicas, una práctica profesional más integral.

Bardach, E. (1998). Los Ocho Pasos para el Análisis de Políticas Públicas. Un Manual para la Práctica. Ciudad de México: CIDE.

Birkland, T. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. Armonk New York: Third Edition. M.E. Sharpe.

De Leon, P. & Weible, Ch. (2010). Policy Process Research for Democracy: A Commentary on Lasswell’s Vision. International Journal of Policy Studies, 1, (2).

Etzioni, A. (1992). La exploración combinada: un tercer enfoque de la toma de decisiones. En L. F. Aguilar Villanueva. La Hechura de las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa.

Franco Corzo, J. (2013). Diseño de Políticas Públicas. México D.F.: IEXE Editorial.

Galeano Marín, M. E. (2012). Estrategias de Investigación social cualitativa, el giro en la mirada. Medellín: La Carreta Editores.

Gobierno de Chile. (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Políticas Públicas Regionales. Serie de Documentos de Trabajo 5. Chile: División de Políticas y Estudios. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Hupe, P. & Michael J. Hill. (2006). The Three Action Levels of Governance: Reframing the Policy Process beyond the Stages Model. En G. Peters & J. Pierre. Handbook of Public Policy. London: SAGE Publications.

Ingram, Schneider & De Leon. (2010). La construcción social y diseño de políticas. En P. Sabatier. Teorías del Proceso de las Políticas Públicas. Buenos Aires: Westview Press.

Jones, C. (1970). An Introduction to the Study of Public Policy. Wadsworth: Belmont, C.A.

Lasswell, H. (1992). La Concepción Emergente de las Ciencias de Políticas. En L. F. Aguilar Villanueva. El Estudio de las Políticas Públicas. México. Miguel Ángel Porrúa.

Lasswell, H. (1992). La Orientación hacia las Políticas. En L. F. Aguilar Villanueva. El Estudio de las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa.

Lindblom, C. (1992). La Ciencia de Salir del Paso. En L. F. Aguilar Villanueva. La Hechura de las Políticas Públicas. México. Miguel Ángel Porrúa.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (Mideplan). (2016). Guía para la Elaboración de Políticas Públicas. Costa Rica.

Moran, M. Rein, M. & Goodin, R. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press.

Ordoñez Matamoros, G. (2013). Manual de Análisis y Diseño de Políticas Públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ortegón Quiñones, E. (2008). Guía sobre Diseño y Gestión de la Política Pública. Bogotá: Instituto de Estudios Latinoamericanos, Colciencias, Convenio Andrés Bello.

Peters, G. & Zittoun, P. (2016). Contemporary Approaches to Public Policy, Theories, Controversies, and Perspectives. London: Palgrave Macmillan.

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. (2008). Manual de

Diseño de Políticas Públicas Locales con Enfoque de Género. Técnicas de

Facilitación y Proceso Metodológico. Perú.

Ruiz Sánchez, C. (s.f). Manual para la Elaboración de Políticas

Públicas. Colombia.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Quito (Senplades). (2011). Guía para la Formulación de Políticas Públicas Sectoriales. Ecuador.

Simon, H. (1955). A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 69, (1).

Smith, K. & Larimer, Ch. (2009). Public Policy as a Concept and a Field (or Fields) of Study. En The Public Policy Theory Primer. EE.UU: Westview Press.

Tapia Álvarez, M., Campillo Carrete, B., Cruickshank Soria, S., & Morales Sotomayor, G. (2010). Manual de Incidencia en Políticas Públicas. Alternativas y Capacidades. México.

1 El número de textos

trabajados respondió a una decisión colectiva del grupo de delimitar una

cantidad razonable de materiales para poderlos discutir ampliamente, ya

que no solo se hizo un ejercicio de revisión de los textos sino también de

discusión de sus contenidos, por lo cual se requería una cantidad limitada

de materiales para hacer un abordaje a profundidad.

2 El seminario se desarrolló entre los

meses de agosto de 2017 y marzo de 2018, con la participación de 6

profesores y 12 estudiantes de Ciencia Política, Derecho, Economía y

Trabajo Social. Las sesiones fueron quincenales y en cada una de ellas se

abordaba la revisión y discusión de alguno de los factores del diseño de

las políticas públicas y cómo se trabajan estos en los 10 textos. Algunos

temas requirieron más de una sesión por su amplitud. Las sesiones contaron

con uno o dos encargados de la revisión de alguno de los 10 factores en

las guías o manuales y de la sistematización escrita de la información

derivada de la revisión. También se contó en cada sesión con un relator

encargado de sistematizar las discusiones, las cuales también aportaron

algunos elementos de interpretación y análisis de los textos que se

desarrollan en este artículo.

3 Es oportuno mencionar que el análisis

realizado no permite determinar las causas de las priorizaciones que hacen

los autores en los manuales.