Santiago Valencia Castro1

1Abogado de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: santiago.valencia6@udea.edu.co.

Este artículo se presenta para optar al título de abogado, derivado del

curso de profundización en Derecho y Ciencias Sociales (Despojo y

Restitución de Tierras), bajo la asesoría de la profesora Natalia María

Posada Pérez, quien es magíster en Estudios Socioespaciales, politóloga de

la Universidad de Antioquia y docente investigadora de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas de la misma institución.

En este artículo de investigación sociojurídica, analizamos los impactos de la construcción e implementación de la Zona de Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones del río Melcocho y Santo Domingo en el proceso de retorno y restitución de tierras de la vereda La Honda del Carmen de Viboral (Oriente Antioqueño). A partir del estudio de caso, se analizan los conflictos de uso y tenencia del territorio generados a raíz de la existencia de figuras de protección ambiental en zonas donde se adelantan procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, evidenciando cómo desde la misma normatividad jurídica y el accionar del Estado se propician escenarios de conflictividad territorial. De la mano de Pierre Bourdieu, nos aproximamos al caso conforme la perspectiva del campo jurídico, en medio del cual se reproducen tensiones permanentes entre principios igualmente legítimos, como son la protección ambiental y la reparación a las víctimas de conflicto armado en Colombia.

Palabras clave: reparación integral con enfoque transformador; áreas protegidas; conflictos por el uso del territorio; campo jurídico.

En los últimos años se viene consolidando la idea de conservación ambiental como elemento central del ordenamiento territorial del país, siendo las figuras de protección ambiental pieza fundamental de todo un andamiaje institucional y normativo, que limita y ordena el uso del territorio en favor de la protección de la biodiversidad y la naturaleza1 .

Paralelo a lo anterior el reconocimiento de la existencia del conflicto político, social y armado por parte del Estado colombiano, y la consecuente creación de normas jurídicas que propenden por la protección y reparación de las víctimas de la violencia, como la ley 1448 de 2011, ha posibilitado la implementación de procesos de retorno y restitución de tierras a campesinos que fueron desplazados, forzados a abandonar sus predios o despojados de sus territorios por causa de los grupos armados.

Esta realidad ha propiciado tensiones y conflictos por el territorio, a causa de la existencia de figuras de protección ambiental en zonas afectadas por la violencia, en las cuales se adelantan procesos de retorno y/o restitución de tierras a víctimas del conflicto armado. Dicha problemática es relativamente nueva y a pesar del creciente interés académico y político sobre ella, no se encuentran numerosos trabajos que se ocupen de las implicaciones de las figuras de protección ambiental en la materialización de los derechos de la población desplazada. Los ejercicios académicos encontrados desde el derecho son en su mayoría trabajos que abordan la problemática desde un enfoque dogmático – normativo, los cuales direccionan la discusión a un problema de contradicción de disposiciones jurídicas, donde las soluciones al conflicto se dan a partir de un ejercicio de ponderación de derechos (Santacolma, 2015; Cruz y Guzmán, 2016; Esperanza, Plata y Díaz, 2017; Díaz, 2008).

Este tipo de trabajos si bien son indispensables para entender la discusión jurídica en torno al problema de interés, pecan por omitir elementos políticos, sociales y culturales fundamentales a la hora de abordar dicha problemática, evidenciándose además el poco interés por llevar la discusión al análisis de casos concretos, que permitan una mayor comprensión del fenómeno.

Es por esto que en la investigación base del presente artículo nos preguntamos acerca de los impactos producidos por la creación e implementación de la “Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) de los Cañones del río Melcocho y Santo Domingo” (Oriente Antioqueño), en el proceso de retorno y restitución de tierras de la comunidad de la vereda La Honda en el municipio del Carmen de Viboral, buscando con ello profundizar en aquellas tensiones y conflictos territoriales provocados por el accionar del Estado.

Para tal fin, en un primer momento presentaremos los referentes teórico-conceptuales y el marco normativo trabajado, luego expondremos la ruta metodológica que guio el ejercicio de investigación, seguido de la presentación de los principales elementos para entender el proceso de retorno adelantado por la comunidad de La Honda y lo que ha sido la construcción e implementación de la Zona de Reserva en la vereda. Teniendo claro aquellos componentes contextuales, analizaremos los conflictos por el uso y propiedad del territorio generados por la superposición de este tipo de áreas protegidas con las dinámicas del retorno.

Una de las principales apuestas de este trabajo de investigación es el entendimiento de lo jurídico más allá de sus lógicas internas de funcionamiento y en permanente relación con las dinámicas sociales y políticas. En este apartado explicaremos el enfoque analítico que soporta nuestro ejercicio académico, así como los conceptos y el marco normativo que permitieron desarrollar la investigación.

Este ejercicio investigativo entiende el derecho desde los planteamientos del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien en su obra intenta conciliar las vertientes estructuralistas y subjetivistas para la comprensión de la realidad, proponiendo lo que algunos llaman un estructuralismo constructivista donde el análisis “de las estructuras cognitivas es inseparable del análisis de las condiciones sociales en que aquellas tienen lugar” (Amézquita, 2008, p. 92).

El autor francés utiliza el concepto de campo, para comprender la configuración de lo social, entendiéndolo como “el espacio de actividad social determinado por las actividades estructuradas y reguladas al interior del mismo” (Bordieu, 2002, p. 155), donde lo jurídico adquiere existencia propia a partir de la idea del campo jurídico.

Es así que el derecho se constituye como un campo semiautónomo, en el cual se reconoce “la existencia de un universo social relativamente independiente de las demandas externas al interior del cual se produce y ejerce la autoridad jurídica” (Bordieu, 2002, p. 158). En ese interior, se generan luchas por establecer condiciones para definir y decir el derecho, donde los distintos agentes gozan de posiciones y niveles de fuerza distintos, condicionando su accionar y el orden jurídico.

Los planteamientos de Bourdieu, llaman la atención sobre la supuesta independencia del derecho y proponen entenderlo como un escenario de reales manifestaciones de poder en el que están en juego valores, interpretaciones, usos y herramientas que configuran las distintas relaciones jurídicas. Desde esta perspectiva, el campo jurídico está en constante relación con otros escenarios sociales como el económico, político y cultural, siendo un campo especialmente condicionado por los cambios y fuerzas externas a su funcionamiento interno (Amézquita, 2008).

Ligado a lo anterior y basado en interpretaciones de la sociología jurídica crítica (Rodríguez, 2010), entendemos en este trabajo que el quehacer del derecho y la investigación de fenómenos que lo involucran, no deben porqué buscar una supuesta neutralidad académica y política frente a la conflictividad social, sino por el contrario lo que se pretende es visibilizar los roles de actores no estatales, que históricamente han sido silenciados y despreciados por el poder del Estado y el saber jurídico tradicional – como es el caso de las víctimas del conflicto armado y los sectores campesinos –, buscando con ello entender la configuración de lo jurídico desde sus posiciones y procesos, es sí se quiere una apuesta por entender el derecho “desde abajo” (Gómez, 2014, p. 19).

Dicho lo anterior, la presente investigación postula la idea de que el campo jurídico es ante todo un espacio de lucha y de tensiones entre los actores que participan de él, condicionando su desarrollo y a su vez influenciando otros campos sociales, lo que nos permite analizar cómo la construcción e implementación de figuras jurídicas como lo son las áreas protegidas y los mecanismos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un territorio específico, generan un escenario de tensión al interior del mismo derecho, donde diversas formas de apropiación del territorio por parte del Estado y la comunidad entran en conflicto.

Teniendo claro el enfoque analítico transversal a todo el ejercicio académico, pasaremos a exponer aquellos conceptos que fueron claves para el desarrollo de la investigación.

La ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y de restitución de tierras), se inscribe en el marco de la justicia transicional entendida esta como un esfuerzo por propiciar escenarios de superación de la violencia en Colombia, a partir de la construcción e implementación de todo un andamiaje institucional y jurídico acorde a dicho periodo de transición, conduciendo en muchos casos a la flexibilización y modificación de instituciones centrales de nuestra tradición jurídica (Martín, 2018).

Este escenario tiene como elemento central la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, siendo éste un concepto transversal en toda la política de víctimas en el país, con un prolijo desarrollo tanto en el derecho internacional como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana (Rousset, 2011; Uprimny y Sánchez, 2010).

Esta idea de reparación integral ha estado marcada tradicionalmente por un enfoque de justicia correctiva, que tiene como objetivo principal resarcir el daño producido a la víctima buscando devolverla al estado anterior de la situación victimizante (Uprimny y Sánchez, 2010).

(…) por lo general, las reparaciones son abordadas desde una perspectiva esencialmente restitutiva, de conformidad con la cual el principal objetivo de las mismas debe ser devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban antes de la violación de sus derechos humanos, esto es, al statu quo ex ante, buscando en cierta medida borrar, hasta donde sea posible, los efectos de los atentados contra la dignidad humana. (Uprimny y Saffon, 2009, p 31)

Sin embargo, como lo han hecho notar varios trabajos, este enfoque no tiene en cuenta las realidades propias de una sociedad en guerra como la colombiana, con niveles de desigualdad e injusticia social altísimos2 , quedándose corto a la hora de sentar las bases para la superación del conflicto armado. Es por esto que en este trabajo entendemos la reparación integral desde lo que algunos autores han llamado el enfoque transformador en la política de reparación integral a las víctimas, donde se busca no sólo resarcir el daño ocasionado sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por la violencia (Martín, 2018; Uprimny y Sánchez, 2010 y Uprimny y Saffon, 2009):

Para superar estos dilemas, Uprimny (2009) propone una concepción transformadora de las reparaciones, en donde su propósito no sea devolver a las víctimas pobres a su situación previa de precariedad material y de discriminación, sino transformar esas circunstancias que pudieron ser una causa del conflicto, pero que en todo caso son injustas. Así, las reparaciones deberían ser entendidas en estos contextos no solo como un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el pasado, sino como una oportunidad modesta de impulsar una sociedad más justa (Uprimny, 2009, en Sánchez, 2017, p. 59).

En esta concepción de reparación y de justicia transicional, adquiere un papel central la condición de víctima del conflicto armado, generando una serie de cambios en la teoría tradicional del derecho y creando escenarios institucionales que favorecen los intereses de este sector de la sociedad, lo que nos lleva a hablar de una posición pro-víctima de la ley 1448 de 2011 (Acevedo y Serrano, 2015).

Lo anterior ha permitido que algunos postulen la idea de una justicia transicional civil, como una apuesta teórica y normativa para responder de una mejor manera a las afectaciones provocadas por el conflicto armado en materia de propiedad de la tierra, que permita acercar al campo jurídico colombiano a los objetivos de la justicia agraria y la reparación efectiva de los campesinos desplazados y/o despojados de sus territorios (Sánchez, 2017).

Es desde esta perspectiva que se deben entender los distintos mecanismos de reparación creados por la ley de víctimas, como lo son el derecho al retorno y a la restitución de tierras3 , pues de su lectura amplia e integradora depende no sólo la materialización de los derechos de campesinos y pobladores rurales, sino también la comprensión de conflictos territoriales presentes y futuros provocados por diversas figuras de ordenamiento y conservación ambiental en zonas que son o fueron afectadas por la violencia.

Las figuras de protección ambiental, como lo son las áreas protegidas, vienen adquiriendo cada vez más fuerza en el país, debido a la crisis climática por la que atraviesa el planeta y la consolidación del discurso de la economía verde en nuestro ordenamiento colombiano (CENSAT entrega 2, 2018), lo que se evidencia en el desarrollo de todo un andamiaje normativo en materia de conservación ambiental4.

Dicho discurso, aunque tiene sus antecedentes en las últimas décadas del siglo pasado, se viene generalizando y consolidando ya entrado el siglo XXI en medio de la crisis financiera mundial del 2008, dando origen a lo que se conoció como el “nuevo trato verde”. Esta forma de entender la naturaleza se presenta como una “alternativa” a la crisis capitalista y ambiental que afronta el planeta, y es promovida por agencias de las Naciones Unidas como el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); organizaciones multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo, lo que condujo a que en la conferencia Río + 20 en 2012 se diera la “Declaración del Capital Natural”, que fue firmada por gobiernos, instituciones del sector financiero, empresas y ONGs que dieron origen a la Coalición para el Capital Natural (Moreno, 2013; Fundación Heinrich Böll, 2016 y Valencia, 2018).

Aunque no existe una definición clara de lo que es la economía verde, hay elementos constitutivos de este discurso que permiten identificarlo, como lo son la mercantilización de la naturaleza, la creación de nuevos mercados a partir de la conservación y la compensación ambiental, así como la presencia de grandes poderes corporativos interesados en su desarrollo (CENSAT entrega 1, 2018). Es así que adquiere importancia central el concepto de capital natural, que posibilita convertir en activos económicos procesos biológicos y ecológicos de la naturaleza, los cuales pueden entrar al mercado nacional e internacional a partir de la idea de servicios ecosistémicos o ambientales (Moreno, 2013 y Valencia, 2018).

Esta narrativa busca entonces hacerle frente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, a partir de nuevas tecnologías, incentivos económicos, programas de compensación y la ampliación de nuevos mercados verdes, sin poner en cuestión la idea de crecimiento económico ilimitado, base de la actual crisis ecológica; es si se quiere una apuesta por superar los límites físicos de la acumulación de capital sin cuestionar la historia del desarrollo capitalista que ha provocado la crisis (Fundación Heinrich Böll, 2016; Serrano y Martín, 2011).

En este marco, leemos el desarrollo que han tenido en los últimos años las distintas figuras de protección ambiental, pues como se ha dicho a lo largo de este trabajo el derecho no es un sistema aislado de los demás escenarios sociales, lo que nos lleva a concluir que las áreas protegidas como cualquier figura jurídica hacen parte del campo jurídico, en el cual diversos actores se disputan el reconocimiento de sus intereses por el discurso del derecho (García, 2014). Para el caso de este tipo de categorías de conservación, entran en conflicto las distintas concepciones del territorio y la naturaleza, condicionando su creación y su implementación (Rojas, 2014).

Una de las causas centrales del surgimiento y permanencia del conflicto

armado en el país ha sido la concentración de la propiedad rural, fruto de

la apropiación y el despojo de tierras campesinas (CNMH, 2016), lo que ha

derivado en altos niveles de pobreza y desigualdad en el campo colombiano

(PNUD, 2011).

Esta situación hace que el conflicto por la tierra en Colombia sea un rasgo histórico de nuestro desarrollo como sociedad, en el cual el Estado ha sido partícipe por medio, entre otras formas, de la elaboración e implementación de políticas de tierras, que han pretendido intervenir en el problema rural. En este escenario, se enmarca la ley 1448 de 2011 como un intento más desde la institucionalidad de afrontar el tema de tierras, específicamente el problema de la concentración y la informalidad de la propiedad (Machado, 2017).

Sin embargo, a pesar de la permanencia de ciertos fenómenos en el mundo rural como la concentración de la tierra, la informalidad de la propiedad y la marginalidad del campesinado, el contexto que da origen a la ley 1448 de 2011 introduce nuevos elementos a la discusión del problema de la tierra en Colombia. Los procesos de acumulación global trasladan la discusión de la concentración de la propiedad rural como eje central de la problemática del campo, a la disputa y apropiación del territorio como aquel elemento de análisis que tal vez mejor da cuenta de los procesos de despojo y conflictividad actual en la ruralidad colombiana:

Para responder a esta pregunta se debe considerar un hecho aparentemente más controvertible y que a primera vista no explica la codicia por la tierra como bien productivo en sí: La tierra ya no importa mucho para las élites, pues lo que está en juego en el conflicto y en su proyecto de sociedad es el territorio. La idea de territorio, no de la tierra, es consustancial al proceso de globalización, pues lo que compite no es una finca sino el conjunto del territorio como unidades sociales, económicas y políticas (Machado, 2017, pp. 12-13).

Lo anterior implica entender el territorio como una construcción ecológica, cultural, económica, social y política, el cual se configura a partir de disputas entre distintos actores por su apropiación, convirtiéndose el territorio en el resultado histórico de los conflictos de poder. Esas diversas maneras de apropiación son las territorialidades existentes en un territorio determinado, las cuales pueden dialogar o disputarse su control (Sosa, 2012).

Es así que en un contexto marcado por la ampliación de nuevas fronteras territoriales para la acumulación de capitales, el Estado adquiere la función de intervenir aquellos territorios necesarios para ese proceso de extracción y acumulación, entrando en muchos casos en una relación de tensión o de disputa con aquellas territorialidades existentes en los territorios, generando prácticas que en palabras de Margarita Serge constituyen “la geografía de la gestión estatal” (Serje, 2012, p. 102), la cual busca intervenir aquellas zonas claves para la acumulación capitalista, donde la estructura jurídica juega un papel fundamental en el proceso de normalización y apropiación de dichos territorios (Serje, 2012).

Esta intervención y configuración de los territorios que se da desde el campo jurídico y el estatal, encuentra su materialización a partir de los distintos modelos de propiedad construidos en nuestro ordenamiento jurídico, que para Sánchez (2017) son: la propiedad privada, propiedad agraria, propiedad étnica colectiva, el modelo de conservación ambiental y el modelo de administración eficiente de bienes de uso público, cada uno de ellos con valores primarios de protección:

(…) cada uno de los modelos acude a valores primarios de protección distintos para la construcción de reivindicación. El modelo de propiedad, a los de la libertad y autonomía; el modelo de la propiedad agraria, a los de la igualdad material y reivindicación de clase; el modelo de propiedad colectiva, a los valores de la integridad e identidad cultural; la conservación ambiental, a los de desarrollo sostenible y la protección de recursos, y el último modelo, a los del bien público general que se obtiene de su administración eficiente (Sánchez, 2017, p. 142).

Estas distintas formas de entender la propiedad desde el campo jurídico, generan no sólo conflictos normativos al interior mismo del ordenamiento, sino que propician escenarios de conflictividad territorial, donde el mismo Estado se desenvuelve como un actor más.

Teniendo claro la forma en que entendemos el derecho y su relación con las distintas realidades territoriales, así como los conceptos trabajados en el proceso de investigación, a continuación, expondremos los referentes normativos en los que se enmarca la presente discusión.

El derecho al retorno y a la restitución de tierras de la población víctima del conflicto armado, encuentra su marco normativo en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual tiene como objeto establecer una serie de “medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas (…)” que posibilite la reparación integral a dicha población.

Entre los antecedentes legislativos, está la Ley 387 de 1997 y la Ley 975 de 2005 como intentos por brindar medidas de protección, prevención y reparación a las víctimas de la violencia en Colombia. Debido al incumplimiento sistemático por parte del Estado a la población desplazada, la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 del 2004 decretó el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, dando una serie de órdenes al establecimiento para que cese esta situación, pronunciamiento que daría vida años más tarde a la Ley 1448 de 2011.

En la Ley de Víctimas, se estipula como mecanismos de la reparación integral, los derechos al retorno y la restitución de tierras, dispuestos respectivamente en los Principios Deng y Principios Pinheiro elaborados por Naciones Unidas5 y los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano (Sentencia T-025. Corte Constitucional, 2004).

La idea de reparación integral ha sido ampliada por un enfoque transformador dispuesto en los artículos 25 y 69 de la Ley 1448 de 2011, entendido de la siguiente manera por la Unidad de Víctimas (UARIV):

El enfoque transformador amplía el alcance de la reparación, desborda su enfoque restitutivo y fundamentado exclusivamente en el daño. Así, el enfoque transformador, basado en el carácter interdependiente de los derechos humanos, responde también a la necesidad de transformar condiciones de vulnerabilidad y discriminación previas a la victimización (UARIV, 2015, p. 11).

En materia de estructura institucional, la Ley 1448 de 2011 creó dos instituciones para la implementación de la política de víctimas, por un lado está La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), encargada de operar la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la cabeza del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (Artículo 153 de la ley 1448 de 2011). De su lado, existe la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas (UAEGTD) -en adelante URT- encargada del trámite administrativo de la acción de restitución de tierras (Título IV, Capítulo II de la ley 1448. Congreso de la República, 2011).

Al llegar a este punto es importante mencionar que una de las principales diferencias de los dos procesos en mención, es el carácter jurídico de cada uno: Por un lado, el retorno es un proceso exclusivamente administrativo que encuentra en el liderazgo de la UARIV y en la colaboración armónica de las distintas entidades del Estado uno de sus pilares de acción, con un protocolo que marca la ruta en materia de acompañamiento de retorno a las víctimas6. Por su parte, la restitución es un proceso conformado por una etapa administrativa y otra judicial, en cabeza respectivamente de la URT y los jueces de restitución de tierras7.

Para que se pueda efectuar la etapa administrativa y los jueces puedan

estudiar las solicitudes de restitución, se deben surtir las gestiones de

la macrofocalización en cabeza del Consejo de Seguridad Nacional

(perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional), y la microfocalización

determinada por la Unidad de Restitución, dichos trámites encuentran su

reglamentación en el Decreto 1071 de 2015.

El ordenamiento ambiental en Colombia tiene como fundamentos constitucionales los artículos 8, 63, 79 y 80 de la Constitución Política, en los cuales el Estado se compromete a velar por la protección y conservación del medio ambiente, a garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que las afecten y a planificar el manejo y aprovechamiento de los bienes naturales (Álvarez, 2011).

Su marco regulatorio más acabado se encuentra en el Decreto 2372 de 2010, por medio del cual se reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003. Aunado a lo anterior nos encontramos con el Documento Conpes 3680 de 2010 en el que se dan los lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este conjunto normativo, se respalda en mecanismos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica construido en Río de Janeiro en 1992, el cual fue ratificado en el país con la ley 165 de 1994 y declarado exequible en la Sentencia C-519 de 1994 (Álvarez, 2011).

Todos estos instrumentos jurídicos tienen en común la apuesta por la construcción de un sistema normativo en materia de conservación ambiental, mediante el cual el Estado asuma el papel de planificador del territorio. Esta idea se materializa con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) en el Decreto 2372 del 2010, que hace parte del Sistema Nacional Ambiental (Sina), creado en la ley 99 de 1993.

Dentro del Sinap existen dos subsistemas como lo son el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (Sidap) y el Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap), ambos con autoridades competentes distintas, pero apuntándole a un objetivo común como lo es la conservación y protección de ecosistemas estratégicos. Tal entramado jurídico tiene como figura base la idea de área protegida, entendida como un “Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación” (Artículo 2 del Decreto 2372, Presidente de la República, 2010).

Así las cosas, si intentáramos ubicar en el ordenamiento jurídico la figura de protección ambiental que se trabajó en este caso, como lo es la “Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones del río Melcocho y Santo Domingo”, tendríamos que decir que es un área protegida que hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas, donde la autoridad competente para su creación, manejo y gestión es la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE).

La investigación realizada fue de corte cualitativo, ya que nuestro interés se concentró en los actores que configuran el problema de investigación, buscando indagar a través de sus discursos y prácticas aquellas tensiones y/o conflictos propiciados por la construcción e implementación de la Zona de Reserva Forestal estudiada y el proceso de retorno adelantado por la comunidad de La Honda. Se escogió como método de investigación el estudio de caso, para reconstruir un escenario social con el fin de proporcionar mayor conocimiento sobre un tema o refinar una teoría (Galeano, 2015).

Frente a la estrategia de recolección de información, se implementó la observación participante, por medio de la asistencia a reuniones de la Junta de Acción Comunal de La Honda, así como la participación en festividades y eventos políticos con la comunidad. Las técnicas utilizadas fueron grupos focales y entrevistas abiertas con campesinos de la zona, funcionarios de la alcaldía del Carmen de Viboral y expertos académicos cercanos a la realidad estudiada.

Es importante mencionar que la apuesta por entender el derecho desde un enfoque socio-jurídico no es una tarea sólo teórica, sino que involucra el mismo desarrollo de la investigación. Entender lo jurídico como una construcción y una disputa política implicó no asumir las disposiciones normativas trabajadas como datos fijos y alejados del problema. Por el contrario, nuestra búsqueda estuvo encaminada en entender aquellas lógicas y discursos que las constituyen, así como aquellos escenarios fácticos que dichas disposiciones propician.

Así las cosas, el proceso de análisis se dio a partir de la confrontación y relacionamiento de los distintos discursos de los sujetos participantes del trabajo de campo, la revisión de normatividad y textos oficiales, y la bibliografía de los conceptos claves de la investigación.

La Honda es una de las 56 veredas del municipio del Carmen de Viboral en el Oriente antioqueño, con una extensión de 22´586.631,85 metros cuadrados, se ubica entre los cañones del río Santo Domingo y Melcocho8.

Esta vereda, sufrió fuertemente los impactos del conflicto armado, dándose un proceso de desplazamiento masivo en el territorio9. Y es que La Honda, hace parte de un corredor estratégico que conecta la autopista Medellín – Bogotá y la vía La Unión – Sonsón, lo que condujo a una disputa por el control territorial por parte de distintos grupos armados (Higuita, 2018).

Foto 1. Panorámica de la parte alta de la vereda La Honda, lugar cercano a la frontera entre ésta y la vereda San Miguel. Fuente: Archivo personal.

Desde los años ochenta, arribó a la vereda el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el frente Carlos Alirio Buitrago, el cual se consolidó y tuvo un relativo control del territorio desde finales de aquella década hasta mediados de los años noventa. Esta guerrilla tuvo gran influencia en la región del Oriente antioqueño (Aramburo y García, 2011) convirtiendo los cañones del río Santo Domingo y el Melcocho en territorio estratégico para sus acciones.

La estrategia contrainsurgente se materializó por medio del accionar militar del Batallón Granaderos del Ejército, que realizó varias operaciones en la zona; así como por la operación de los paramilitares10 quienes llegaron a finales de los noventa, a través de la vereda San Miguel Santa Cruz perteneciente al municipio de La Unión Antioquia, localizada en la vía que conecta a este municipio con Sonsón, con el fin de quitarle el control del territorio al ELN (Higuita, 2018).

Debido a esta disputa territorial, la comunidad abandonó completamente la zona y sólo después de 13 años de desplazamiento los habitantes empezaron a retornar a la vereda. Gracias a la organización de la comunidad y al acompañamiento inicial de la administración municipal del Carmen de Viboral, comenzó un proceso de retorno que contribuyó a que varias familias regresaran a La Honda (Serna, 2015).

Paralelamente, en el año 2015 la Corporación Autónoma Regional Ríonegro – Nare (CORNARE), expidió el Acuerdo 322 de 2015 mediante el cual se declara la “Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones del río Melcocho y Santo Domingo”, de la cual hace parte la vereda La Honda; dicha figura prohíbe realizar ciertas actividades productivas que históricamente han practicado los campesinos de la región (Zuluaga, 2018).

Y ya uno rodando por allá en Rionegro, Medellín y recordando donde uno vivía, para mí estaba pisoteando tierras que no me pertenecían.

López, campesino de La Honda,

2019.

El desplazamiento masivo vivido por la comunidad de La Honda a principios

de la década del 2000, hizo que las familias de la vereda se asentaran en

distintos municipios del Oriente, especialmente en el Carmen de Viboral,

La Unión y Rionegro. Lo anterior trajo diversas afectaciones a la

comunidad, siendo la fragmentación del tejido y la organización

comunitaria, aspectos particularmente referenciados por los campesinos

como pérdidas que dejó a la vereda el conflicto armado.

Es así que un primer hallazgo del ejercicio de reconstrucción del proceso de retorno vivido por la comunidad de la Honda, es cómo la guerra golpea particularmente la territorialidad campesina, entendida como la forma de apropiación y gestión del territorio por parte de los campesinos, territorialidad que se evidencia en las festividades, convites y romerías que se realizaban en la vereda antes de la violencia, integración que no se circunscribía sólo a La Honda sino que se articulaba a dinámicas de las veredas aledañas; así mismo, se hace especial mención a la labor que realizaba la Junta de Acción Comunal (JAC) como actor principal de la gestión del territorio:

(…) nosotros éramos muy unidos, los compañeros campesinos éramos muy unidos antes de la violencia... éramos muy unidos para el trabajo, todos vivíamos de la agricultura, de la ganadería, vivíamos muy bueno... Ya después de la violencia ya la cosa se fue complicando, la gente empezó a desplazarse y los unos arrancaron para un lado y los otros para otro y quedamos todos desubicados (López, comunicación personal, 22 de abril de 2019).

A pesar de las afectaciones al tejido comunitario y organizativo de la comunidad, es precisamente esa identidad territorial la que hace que personas asentadas en el casco urbano del Carmen de Viboral, empezaran a reunirse periódicamente desde el año 2009, con el fin de mantener activa la JAC de La Honda y exigir a la administración municipal realizar las acciones necesarias para empezar un proceso de retorno, que solo se daría formalmente cuatro años más tarde, en 2013.

Los primeros retornos realizados por los campesinos se dieron de manera voluntaria y sin acompañamiento de la institucionalidad. A pesar de las precariedades en que se encontraba la vereda, los campesinos realizaron distintas acciones de visibilización y exigencia a la administración local para adelantar un proceso de retorno acompañado por el Estado11 , dándose un primer acercamiento entre los campesinos y la alcaldía del Carmen de Viboral12 en el año 2013, de donde surgió una mesa conjunta entre la población desplazada y la alcaldía del momento; dicho espacio de interlocución condujo a la construcción del plan de retorno para La Honda y lo que sería más adelante el proyecto “La Honda Renace”.

De este primer encuentro entre alcaldía y comunidad, tanto los campesinos entrevistados como los funcionarios consultados, coincidieron en que fue central la actitud propositiva y activa de la comunidad, tanto en la solicitud de retorno como en la identificación de aquellas necesidades más urgentes para la etapa inicial. Asimismo, la existencia de una oficina local de atención a víctimas del conflicto armado13 y la voluntad política del gobierno local, permitió que las exigencias de la comunidad fueran respaldadas y se realizaran las labores necesarias para iniciar el proceso de retorno, actitud que no fue exclusiva frente a la problemática de la vereda La Honda14.

El diagnóstico inicial construido entre la comunidad y la alcaldía del Carmen de Viboral, arrojó como necesidades urgentes para el retorno el desminado humanitario, la adecuación de la carretera que da acceso a la vereda y la construcción de viviendas. Estas acciones contaron con la gestión de la administración municipal, lo cual condujo a que varias instituciones se vincularan al proceso de retorno, haciendo posible que en el año 2015 se completara el desminado humanitario15 , se hiciera transitable el único camino de acceso a la vereda y se construyeran con recursos propios de la alcaldía, 14 viviendas para las familias que pretendían retornar.

Foto 2. Placas conmemorativas del proyecto “La Honda Renace”,

ubicadas en la escuela de la vereda. Fuente: Archivo personal.

Debido a lo anterior varias familias que participaron de la construcción del plan de retorno volvieron a la vereda, además de algunos campesinos que por iniciativa propia y sin apoyo institucional habían vuelto años atrás, cerrando con esto la primera etapa del retorno vivido por la comunidad de La Honda. Este proceso fue de buen recibo en el plano nacional, lo que condujo a que la alcaldía del Carmen de Viboral fuera galardonada por las gestiones realizadas y el caso de La Honda tuviera un reconocimiento especial (Administración Municipal del Carmen de Viboral, 2015).

La Reserva es una figura nueva, y muy desconocida para nosotros

Botero, campesino de La Honda, 2019.

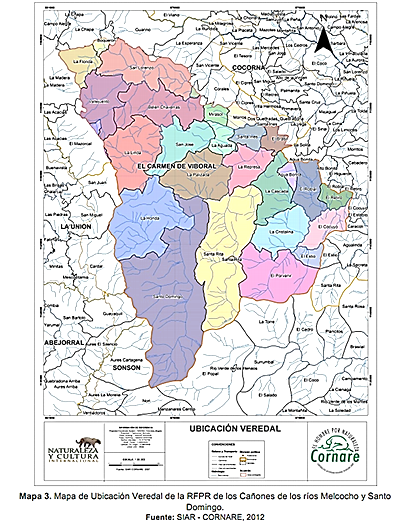

La Zona de Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) de los Cañones del río Melcocho y Santo Domingo fue declarada por CORNARE mediante acuerdo 322 de 2015, hacen parte de ella 27 veredas del Carmen de Viboral que corresponden a 26.533,50 hectáreas de reserva, de las cuales La Honda cuenta con 2.262,97 hectáreas, equivalentes al 8,44% del total. La figura de protección tiene como objetivos la preservación y restauración ambiental, la conectividad biológica con otras áreas protegidas y la protección de las fuentes hídricas de la zona (Plan de Manejo Ambiental, 2016, p. 290).

Mapa 1. Ubicación de la RFPR Fuente: SIAR-CORNARE, 2012, en Plan de Manejo Ambiental, 2016.

Su importancia radica, entre otros aspectos, en la conectividad biológica existente con otras áreas de conservación ambiental como lo son: El Páramo de Sonsón, la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959, la RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Valle de San Nicolás y con el DRMI Viaho-Guayabal.

Así mismo, hace parte de la cuenca del Samaná Norte y en su zona de influencia se encuentran varias de las fuentes hídricas más importantes de la región, convirtiéndola en una gran despensa hídrica del Oriente Antioqueño (Plan de Manejo Ambiental, 2016). La reserva cuenta con dos afluentes centrales como son el río Melcocho (parte baja de la RFPR) y Santo Domingo (parte alta de la reserva), ubicándose la vereda La Honda en la zona de influencia del segundo.

Esta riqueza hídrica de la zona de reserva permite afirmar movimientos sociales del Oriente Antioqueño como lo es el Movimiento Social por la Vida y la defensa del territorio (MOVETE), que el proceso de construcción e implementación de este tipo de áreas protegidas está estrechamente relacionado con el proyecto hidroeléctrico de la región, buscando con ello proteger aquellas zonas estratégicas que permitan la generación de energía:

Bajo estos enfoques de la conservación en el Oriente se ha ido construyendo un Sistema Regional de Áreas protegidas (SIRAP) especialmente ubicadas en la zona páramos y en la zona de aguas para la protección de los bosques que surten los embalses de proyectos hidroenergéticos (Movimiento Social por la Vida y la defensa del territorio, MOVETE, 2018, p. 101).

Como se mencionó anteriormente, el proceso de constitución de la Reserva Forestal se dio después de que algunos campesinos hubieran retornado por cuenta propia y fue en paralelo al proceso de retorno adelantado entre la comunidad y la alcaldía del Carmen de Viboral. Al indagar con personas que trabajaron con la alcaldía de la época, así como con campesinos de la vereda sobre su participación en dicho proceso de constitución de la zona de protección ambiental, salieron a la luz silencios y divagaciones que evidencian la poca claridad frente al proceso. Al respecto, son ilustrativas las percepciones de quien fuera el alcalde del Carmen de Viboral en ese entonces, y quien acompañó el retorno de la comunidad de La Honda:

no recuerdo muy bien que hayamos tenido un proceso muy intenso de socialización o de trabajo de campo, la verdad más que ignorarlo no lo recuerdo, y si no lo recuerdo es porque no estuvo muy presente, pero realmente fue de buen recibo, porque estábamos alineados con los fines y con la intención que se requería para estos territorios (Comunicación personal, Martínez, 22 de marzo de 2019).

Esa falta de claridad frente a los escenarios de socialización no sólo se evidenció en las entrevistas y la observación participante realizada, sino también en el propio Plan de Manejo Ambiental elaborado por CORNARE, ya que no da cuenta de dicho proceso ni se exponen las propuestas construidas con la comunidad (Plan de Manejo Ambiental, 2016).

Lo anterior explica por qué para varios de los campesinos que participaron del proceso de retorno no es claro cómo se creó la reserva, toda vez que no se abrieron los escenarios de participación suficientes con la comunidad y esta situación, puede dilucidar el motivo de las tensiones que se han presentado con la implementación de dicha área protegida.

Como lo hemos expresado en páginas anteriores, este trabajo busca indagar por aquellos conflictos territoriales generados a partir de la promulgación e implementación de normas de ordenamiento ambiental en zonas donde se adelantan procesos de retorno o restitución de tierras. Para entender dicha realidad se debe comprender que el uso y la propiedad de la tierra son elementos centrales de la configuración de un territorio en el que se relacionan diversas territorialidades, situación que se refleja en La Honda donde la forma de apropiación de la vereda por parte de los campesinos entra en tensión con los planteamientos del área protegida.

En el siglo XX, el modelo de ocupación del área que conformó la reserva se caracterizó por la colonización campesina, que encontró en la explotación maderera de los bosques, en la ganadería y la agricultura sus principales actividades económicas, proceso que estuvo condicionado por el desarrollo de los pueblos del Oriente antioqueño (Plan de Manejo Ambiental, 2016). La Honda no es la excepción y hasta antes del conflicto armado la extracción de maderas y la ganadería fueron los principales renglones económicos de la vereda, las cuales eran destinadas para la producción de excedentes que los campesinos invertían en sus propias fincas, mientras que la producción agrícola se daba principalmente para el auto-consumo familiar16 , haciendo que en la vereda predominara lo que se conoce como economía campesina (Quintero, 2018).

Esta tradición contrasta con lo dispuesto por la Zona de Reserva Forestal, en la que se prohíbe y limita los usos históricos del territorio. Dentro de la zonificación ambiental17 del área protegida se estipularon cuatro zonas de manejo, las cuales son: Zona de preservación, zona de restauración, zona de uso sostenible y zona de uso público, siendo las dos primeras destinadas exclusivamente al objetivo de conservación y representando en su orden el 57,51% y 31,5 % del número total de hectáreas de la reserva; según el mapa de zonificación ambiental, La Honda mayoritariamente está destinada para usos de preservación y de restauración (CORNARE, 2016).

Así las cosas, las actividades económicas permitidas para los campesinos se circunscriben principalmente a prácticas ajenas a la tradición campesina de la vereda como lo es el ecoturismo, la apicultura y ciertas técnicas agrícolas que necesitan de la implementación de tecnología y conocimientos que no tienen los pobladores (CORNARE, 2016).

La forma en que el Estado ha pretendido solucionar esta contradicción entre los usos históricos de la vereda y el ordenamiento ambiental promovido por la figura de protección, ha sido a través del proyecto Banco2 el cual es una estrategia de pago por servicios ambientales (PSA), donde se les reconoce a los campesinos un monto de dinero mensual por hectárea conservada. Dicho esquema de conservación vincula a las familias a partir de “acuerdos de conservación” creados a raíz del Decreto Ley 870 de 2017, permitiendo un control permanente de la institucionalidad en los predios de las familias campesinas.

La entidad encargada de la gestión y administración de la estrategia de Banco2 es Masbosques, institución sin ánimo de lucro de carácter público privado con la cual CORNARE firmó un convenio interinstitucional para la operativización de dicho programa de conservación. Para la época en que se desarrolló la presente investigación existía un total de 2.319 predios con 25.699 hectáreas en el Oriente Antioqueño (Respuesta a derecho de petición con número de radicado CS-110-2949-2019, elevado a CORNARE).

Sin embargo, a pesar de la existencia de esta estrategia promovida por CORNARE y de que algunas de las familias de la zona se han vinculado al programa, varios campesinos han manifestado su inconformidad por la forma en que se ha desarrollado el esquema de Banco2.

Con ese tema de BanCO2 es algo complejísimo porque ese tema es muy policivo; el que esté en BanCO2 está sometido a que lo estén visitando cada dos o tres meses, están inspeccionando la finca, le dan la vuelta a la finca; y si usted tumbó una rama ya tiene problemas porque dicen que eso no se puede. (Villamil, comunicación personal, 04 de mayo de 2019).

Entre los argumentos, de los pobladores de la zona, se encuentra la poca claridad que existe desde la comunidad frente a las obligaciones que adquieren quienes se adhieren a dicha estrategia, los criterios de selección y de desvinculación del programa , lo que ha llevado a varias de las familias retornadas a cuestionar la idea de que Banco2 sea una verdadera alternativa para la permanencia en el territorio, realidad que ha hecho que algunos hogares que participaron del proceso de retorno hayan salido de la vereda debido a las dificultades para mantenerse en la zona (Echeverri, 2017).

Vemos entonces cómo la poca participación de la comunidad en el proceso de construcción de la reserva y en lo que va de su implementación, así como en el desarrollo de estrategias de conservación como Banco2, desconoce la importancia de la territorialidad campesina y su necesaria vinculación a cualquier proceso de planificación que la afecte, contradiciendo los postulados de la ley 1448 de 2011 y poniendo en riesgo el desarrollo mismo del proceso de retorno que se adelanta en la vereda

Ligado a estas tensiones por el uso del territorio, existe la problemática de la informalidad de la propiedad de la tierra en La Honda, situación que es generalizada para todas las veredas que hacen parte de la reserva (CORNARE, 2016). El problema de titularidad de la tierra es una constante histórica de la zona, pero debido al conflicto armado y al desplazamiento masivo vivido por la comunidad, dicha situación se hace particularmente sensible, ya que muchas de las familias retornadas no cuentan con una escritura pública debidamente registrada que les brinde seguridad jurídica frente al predio que habitan, lo que facilita el desarrollo de conflictos por la tenencia de la tierra en la vereda19.

Durante el tiempo en que realizamos el trabajo de campo pudimos conocer un proceso declarativo de pertenencia que se adelantaba sobre una finca de la zona, así mismo se logró evidenciar varias tensiones por la titularidad de tierras entre personas que viven actualmente en La Honda y otras que sin habitar la vereda, alegan ser los propietarios de varios predios20.

Este escenario evidencia la importancia que tienen los procesos de saneamiento de la propiedad para la permanencia en el territorio de familias retornadas y la materialización de los derechos de las víctimas, siendo una de las medidas de reparación adicionales al retorno o reubicación (UARIV, 2015), pues como lo diría uno de los campesinos participantes del proceso de retorno:

Yo me imagino que la restitución de tierras es para legalizar las tierras porque sabemos que todos los campesinos, eso viene de herencia a herencia… Lo otro es que son tierras desorganizadas con el gobierno que no tienen escritura pública sino que tienen documentos de compraventa de ahora 30, 40 o 50 años (…) Yo me imagino que la restitución de tierras es para legalizar las tierras, para uno poder trabajar con alguna entidad bancaria o algo así, porque por eso es que nosotros los campesinos estamos muy jodidos, porque tenemos tierras pero no tenemos todos los papeles a la ley así como las escrituras (López, comunicación personal, 22 de abril de 2019).

A pesar de la trascendencia, para el momento de recolección de información sólo existían nueve solicitudes de restitución de tierras y la vereda no había sido microfocalizada por la URT21 , hecho que contrasta con la importancia esgrimida por la alcaldía del Carmen y el gobierno nacional a la etapa inicial del retorno adelantado por la comunidad de La Honda, y reflejando un accionar poco coherente entre las distintas entidades estatales que han participado de dicho proceso, lo que afecta la materialización de los derechos de la población campesina y pone en riesgo el retorno iniciado años atrás por la comunidad.

Al llegar a este punto podemos afirmar entonces que existe una contradicción al interior mismo del campo jurídico entre los lineamientos del ordenamiento ambiental de la ZRFPR estudiada y el derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que se manifiesta en formas distintas de intervención estatal en el territorio: Por un lado, la promoción de la economía campesina y la recuperación de las dinámicas territoriales de la población que retorna, y por el otro, la conservación ambiental y el cambio de la vocación productiva de los habitantes de la vereda, convirtiendo a los campesinos en proveedores de servicios ambientales.

El caso de La Honda nos permite entender cómo la existencia de áreas protegidas en zonas donde se adelantan procesos de retorno y/o restitución de tierras, generan un escenario propicio para la aparición de nuevos conflictos por el uso y la propiedad del territorio, donde está en juego la permanencia y reproducción de la cultura y economía campesina, así como la materialización de los derechos de la población víctima, elementos que no se pueden desconocer a la hora de pensar en procesos de conservación ambiental.

Realizado el ejercicio de investigación se puede concluir que:

• La superposición de figuras de protección ambiental en zonas donde se desarrollan procesos de reparación integral a comunidades afectadas por el conflicto armado genera tensiones y conflictos por el uso y tenencia del territorio, participando distintas formas de intervención estatal y jurídica que propician escenarios de conflictividad territorial. En dicho contexto comunidades, funcionarios y entidades estatales actúan de acuerdo con sus intereses configurando de esta manera el campo jurídico y el ordenamiento del territorio.

• La acción desarticulada entre las entidades que participan de la materialización de los mecanismos de reparación a campesinos que fueron desplazados de sus tierras, pone en riesgo el desarrollo de los procesos de retorno que han sido iniciados en los territorios y evidencia la no materialización del enfoque transformador en materia de reparación adoptado por la Ley 1448 de 2011

• El desarrollo de procesos de restitución de tierras en comunidades retornadas es un elemento central de una efectiva reparación integral transformadora de las víctimas que fueron desplazadas o despojadas, convirtiéndose en una herramienta de especial importancia para solucionar conflictos por la tenencia de la tierra y evitar el surgimiento de nuevas conflictividades territoriales.

• La participación de las comunidades campesinas y de la población víctima en los procesos de constitución e implementación de figuras de protección ambiental que afectan sus territorios, es un elemento de vital importancia y decisivo dentro del campo jurídico para buscar salidas a las conflictividades que se puedan generar entre las apuestas de conservación ambiental promovidas desde el Estado y la existencia de territorialidades campesinas en los territorios.

Álvarez, G. L. (2011). Las áreas protegidas en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Aramburo, C. I. y García, C. I. (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Colombia: INER, ODECOFI.

Bordieu, P. (2002). Elementos para una sociología del campo jurídico. En Bordieu, P. y Teubner, G., La fuerza del derecho (pp. 153-220). Bogotá: Siglo del Hombre.

Galeano, M. E. (2015). Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Medellín: La Carreta Editores

García, M. (2014). La eficacia simbólica del derecho: Sociología política del capo jurídico en América Latina. Bogotá: Debate

Gómez, G. I. (2014). Justicia Transicional en disputa: Una perspectiva constructivista sobre las luchas por la verdad, la justicia y la reparación en Colombia, 2002-2012. Medellín: Universidad de Antioquia.

Machado, A. (2017). El problema de la tierra: Conflicto y desarrollo en Colombia. Bogotá: Debate.

Moreno, C. (2013). Las ropas verdes del rey. La economía verde: Una nueva fuente de acumulación primitiva. En Fundación Rosa Luxemburgo, Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI (pp. 28-63). Cali: Abya Yala.

Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, MOVETE. (2018). Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño. Medellín: Periferia.

Sánchez, N. C. (2017). Tierra en transición. Justicia transicional, restitución de tierras y política agraria en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Sosa, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? Guatemala: Cara Parens.

Uprimny, R. y Saffon, M. P. (2009) Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En Díaz, C., Sánchez, N. y Uprimny, R. (Eds.), Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (pp. 31-70). Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Artículos de revista

Acevedo, M. y Serrano, R. (2015). Transformaciones generadas al régimen de propiedad privada y de posesión de inmuebles en la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia. Revista Eleuthera, 12, 141-161. Recuperado de http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera12_8.pdf

Amézquita, C. (2008) Los campos político y jurídico en perspectiva comparada. Una aproximación desde la propuesta de Pierre Bourdieu. Universitas humanística, 65, 89-115. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n65/n65a06.pdf

Cruz, G. y Guzmán, A. (2016). Restitución de tierras y derecho al medioambiente en Colombia: tensiones y proximidades en torno a la situación de los campesinos en zonas de reserva forestal. Territorios, 35, 149-170. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n35/n35a08.pdf

Díaz, M. (2008). Conflicto de ocupación en áreas protegidas Conservación versus derechos de comunidades. Opinión Jurídica, 7(14), 53-69. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v7n14/v7n14a3.pdf

Martín, E. M. (2018). La restitución de tierras en Colombia y la reparación transformadora en la construcción de paz: La experiencia en Santander desde la aplicación y efectividad de los fallos judiciales. Paz y Conflictos, 11(1), 209-232. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6652963

Rodríguez, E. (2010) ¿Es posible una sociología jurídica crítica? Elementos para una reflexión. Opinión Jurídica, 9(17), 19-34. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v9n17/v9n17a01.pdf

Rojas, Y. (2014). La historia de las áreas protegidas en Colombia, sus firmas de gobierno y las alternativas para la gobernanza. Sociedad y Economía, (27), 155-176. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n27/n27a07.pdf

Rousset, A. J. (2011). El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, 1(1), 59-79. Recuperado de http://www.cladh.org/wp-content/uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf

Santacolma, L. J. (2015). Restitución de tierras despojadas o abandonadas por causa del conflicto armado en Colombia y su relación con el ordenamiento ambiental del territorio. Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, IV(1), 5-32. Recuperado de https://www.palermo.edu/derecho/pdf/publicaciones/Revista_DerechoAmbiental_Ano4-N1_01.pdf

Serje, M. (2012). El mito de la ausencia del Estado: la incorporación económica de las “zonas de frontera” en Colombia. Cahiers des Amériques latines, 71, 95-117. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/272803659_El_mito_de_la_ausencia_del_Estado_la_incorporacion_economica_de_las_zonas_de_frontera_en_Colombia

Uprimny, R. y Sánchez, N.C (2010). Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia. Estudios Socio-Jurídicos, 12(2), pp. 305-342. Recuperado de https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1373/1263

Cibergrafía

CENSAT Agua Viva. (2018). Colección de alertas sobre economía verde. Entrega 1. Economía verde. Orígenes de un nuevo paradigma en el tratamiento de la cuestión ambiental. Recuperado de https://censat.org/es/publicaciones/origenes-de-un-nuevo-paradigma-en-el-tratamiento-de-la-cuestion-ambiental

CENSAT Agua Viva. (2018). Colección de alertas sobre economía verde. Entrega 2. Economía verde. Adopción e implementación de la economía verde en Colombia. Recuperado de https://censat.org/es/publicaciones/adopcion-e-implementacion-dela-economia-verde-en-colombia

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. (2016). Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas. Recuperado de https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/tierras-y-conflictos-rurales.pdf

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE. (2016). Plan de manejo Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo. Recuperado de http://www.cornare.gov.co/SIAR/Plan-de-manejo/Canones-de-los-r%C3%ADos-Melcocho-y-Santo-Domingo/Plan-de-Manejo-de-los-Canones-de-los-r%C3%ADos-Melcocho-y-Santo-Domingo.pdf

Fundación Heinrich Böll. (2016). La Economía Verde por dentro - Promesas

y Trampas. Recuperado de

https://censat.org/es/publicaciones/la-economia-verde-por-dentro-promesas-y-trampas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. (2011).

Colombia rural: Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo

Humano. Bogotá: INDH PNUD. Recuperado de

http://cjyiracastro.org.co/attachments/article/121/informe_completo_indh2011

Semana Rural. (2019). ¿Cómo garantizar el acceso a la tierra en el campo colombiano? Recuperado de https://semanarural.com/web/articulo/expertos-debatiran-en-la-cumbre-colombia-rural-sobre-el-precario-acceso-a-la-tierra-en-colombia/1170

Semana Sostenible. (2019). ¿Cómo enfrenta Colombia el reto de preservar más de 1.100 áreas protegidas? Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-y-el-reto-de-preservar-sus-mas-de-1100-areas-protegidas/47081

Serrano, A. y Martín, S. (2011.) La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. Recuperado de https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08252.pdf

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV. (2015). Protocolo para el acompañamiento a Retornos y Reubicaciones en el marco de la reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado. Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-para-el-acompanamiento-retornos-y-reubicaciones-en-el-marco-de-la-reparacion-integral

Documentos Institucionales

Administración Municipal del Carmen de Viboral. (2015) Informe de gestión 2012 – 2015. Nuestra Gestión Contada desde “el arte de gobernar”. Municipio El Carmen de Viboral.

Tesis

Esperanza, M., Plata, N.A. y Díaz, S. L. (2017). Conservación de zonas de reserva forestal v.s Derecho a la restitución de tierras (Informe Final de especialización). Universidad Santo Tomás. Villavicencio.

Higuita, J. A. (2018). La Unión: Un territorio en Disputa (Monografía de pregrado). Universidad de Antioquia. Medellín.

Quintero, S. (2018) Zona de Reserva Campesina del Valle del Río

Cimitarra en el Magdalena Medio Colombiano. Acuerdos comunitarios para

el uso del territorio (1996-2016) (Monografía de pregrado).

Universidad de Antioquia. Medellín.

Legislación

Colombia. Congreso de la República. (2011). Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones Bogotá. 10 de junio de 2011

Colombia. Presidente de la República. (2010). Decreto 2372. por el cual

se reglamenta el Decreto ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165

de 1994 y el Decreto ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional

de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan

otras disposiciones. Diario Oficial. 47757. 1 de Julio de 2010

Sentencias

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-025 (2004)

Prensa

Echeverri, J. A. (2017). Caravana por la Vida: La Honda no tiene paz. Mi Oriente. Recuperado de https://mioriente.com/secciones/derechos-humanos/caravana-por-la-vida-la-honda-no-tiene-paz.html

Serna, J. F. (2015). Ni siquiera 18 años de olvido agotaron la fe de La Honda. El Colombiano. Recuperado de https://www.elcolombiano.com/antioquia/ni-siquiera-18-anos-de-olvido-agotaron-la-fe-de-la-honda-XI2183055

Valencia, S. (2019) ¿Entre la reparación y la conservación? Periódico Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio MOVETE. (5). p. 3.

Zuluaga, A. (2018) ¿Conservación o despojo hídrico? Periferia, comunicación popular. Recuperado de https://www.periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/2121-conservacion-o-despojo-hidrico

1 “De acuerdo con el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en el país existen 122 zonas de

carácter nacional, divididas en reservas forestales protectoras, distritos

nacionales de manejo integrado y parques nacionales naturales (59).

Igualmente, se encuentran 278 de carácter regional, distribuidas en áreas

de recreación, distritos de conservación de suelos, distritos regionales

de manejo integrado, parques naturales regionales y reservas forestales

protectoras regionales.” (Semana Sostenible, 2019)

2 “Según el Banco Mundial, Colombia está

entre los cinco países más desiguales por la tenencia y acceso a la

tierra, un título nada ostentoso que afecta principalmente a las zonas

rurales del territorio nacional. Mientras que la propiedad de grandes

extensiones de tierra sigue concentrándose en pocas manos, la pequeña está

fragmentada en un número mayor de personas. (…) El índice de distribución

de la propiedad rural (Gini) en el país es de 0,89” (Semana Rural, 2019)

3 La ley 1448 de 2011 trae como medidas de

reparación integral: “La restitución, indemnización, rehabilitación,

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual,

colectiva, material, moral y simbólica.”

4 Los términos de conservación ambiental y

protección ambiental se utilizarán indistintamente, toda vez que tanto en

la normatividad colombiana como en la bibliografía consultada dichos

conceptos son utilizados como sinónimos.

5Los principios Rectores de los

Desplazamientos Internos, conocidos como los Principios Deng “definen los

derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra

el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el

desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la

reintegración” (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al

respecto ver:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf)

Por su parte, los Principios sobre La Restitución de Las Viviendas y El

Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios

Pinheiro) tienen por objeto prestar asistencia a todos los actores

competentes, tanto nacionales como internacionales, en el tratamiento de

las cuestiones jurídicas y técnicas relativas a la restitución de

viviendas, tierras y patrimonio en situaciones de desplazamiento. Estos

dos instrumentos creados por Naciones Unidas son lineamientos

internacionales en materia de reparación integral en contextos de

violación a derechos humanos y derecho internacional.

6 Estamos hablando del “Protocolo para el

acompañamiento a Retornos y Reubicaciones en el marco de la reparación

integral a víctimas del desplazamiento forzado”, realizado por la UARIV en

el año 2015. Ver:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/protocolo-para-el-acompanamiento-retornos-y-reubicaciones-en-el-marco-de-la-reparacion-integral

7La primera etapa del proceso de restitución es

la administrativa, en ella la URT analiza por oficio o a solicitud los

casos tendientes a llevar ante los jueces de restitución de tierras, con

previo cumplimiento del requisito de inscripción en el Registro Único de

Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) por parte de la Unidad de

Restitución de Tierras.

8 Acuerdo Municipal 12 de 2017 Plan Básico de

Ordenamiento Territorial (PBOT).

9Según el Plan de Manejo Ambiental de la

Zona de Reserva para el 2015 el porcentaje de población retornada en la

zona, con respecto a la existente antes del desplazamiento era de un 47,6

% (Plan de Manejo Ambiental, 2016, p 174)

10 En la vereda operaron el Frente José

Luis Zuluaga de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio (AUMM) y el

Bloque Metro ligado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

(ACCU). A raíz de negociaciones internas de los paramilitares, las AUMM

asumieron el control de la zona a partir del año 98, a pesar de que la

primera incursión a la vereda la realizó el Bloque Metro (Higuita, 2018).

Dicho actor se ensañó fuertemente contra los campesinos de las veredas La

Honda y San Miguel, realizando masacres y quemando varias casas de

campesinos, hecho muy recordado entre las personas de la comunidad.

11Fue en una celebración del día del campesino,

realizada anualmente en el municipio del Carmen de Viboral, que tuvieron

eco las exigencias que desde hace años venía manifestando la comunidad

desplazada de La Honda hacia la institucionalidad del momento. A pesar del

desplazamiento, los campesinos participaban de la celebración en la

vereda, como forma de visibilizar su situación de vulnerabilidad y sus

deseos de regresar al territorio.

12Estamos hablando de la Administración

municipal 2012 – 2015 “Prosperidad y buen gobierno”, con el alcalde Néstor

Martínez.

13 En el municipio del Carmen de Viboral existe

una oficina local de atención a víctimas del conflicto armado adscrita a

la Secretaría de Gobierno, que funciona como enlace entre las víctimas del

municipio y la UARIV.

14En el año 2012, bajo la administración

del alcalde Néstor Martínez (2012-2015), comenzó la recuperación de la

infraestructura física y se impulsó el retorno de la población desplazada.

A partir de este año, se observó una dinámica de repoblamiento a través de

programas municipales de apoyo a las víctimas, pero principalmente por

iniciativa propia y riesgo de los pobladores, que retornaron a sus predios

sin acompañamiento ni apoyo institucional. (…) En este aspecto se destacan

en la RFPR las veredas El Porvenir y La Honda.

15Esto se dio en el marco de la gestión de la

alcaldía del Carmen de Viboral, ya que en el año 2013 “comienza en

Antioquia un programa de desminado humanitario por la Organización no

gubernamental de origen británico Halo Trust con el aval y apoyo de la

Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, consistente en la

identificación, señalización y limpieza de zonas con sospecha o efectiva

presencia de artefactos explosivos denominados minas antipersonal” (Plan

de Manejo Ambiental, 2016, p. 172).

16En la actualidad se destaca el cultivo

de maíz, fríjol, papa, cebolla, aromáticas, tomate de árbol, fresa, lulo,

yuca, uchuva y flores, actividades que se destinan principalmente para el

autoconsumo y en menor cantidad, para el comercio en La Unión y el Carmen

de Viboral.

17 “Zonificación. Las áreas protegidas del Sinap

deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el

cumplimiento de sus objetivos de conservación.”. (Artículo 2.2.2.1.4.1 del

Decreto 1076 de 2015). Toda área protegida debe tener su zonificación

ambiental, construida por la autoridad ambiental.

18Durante el periodo en que se realizó la

investigación se presentaron varios casos de desvinculación de campesinos

del programa, sin mayor claridad sobre las causas de dicho procedimiento.

19Durante el periodo 2017 – 2018 se ejecutó un

proyecto de intervención de la Universidad de Antioquia, a través del

Instituto de Estudios Regionales (INER) titulado “Fortalecimiento del

proceso de retorno y permanencia de la comunidad de la vereda la Honda del

municipio del Carmen de Viboral, con enfoque de género, sostenibilidad

ambiental y construcción de paz territorial” Dentro de las conclusiones

del proyecto, está la legalización de predios como una de las acciones

urgentes a desarrollar y la informalidad de la tierra como uno de los

principales riesgos para la permanencia en el territorio de las familias

retornadas. Al respecto ver:

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/estudios-regionales/extension/proyectos-extension

20Resulta particularmente importante la

aparición de personas ajenas al territorio, que sin haber habitado la

vereda antes del conflicto alegan ser propietarios de una parte

considerable del área y argumentan hacer parte de una ONG ambiental que

tiene como objetivo adelantar un proceso de conservación en la zona.

21En respuesta a derecho de petición realizado a

la URT seccional Antioquia se informa de la existencia de nueve

solicitudes en estudio y dos resoluciones que microfocalizan algunas de

las veredas que integran la ZRFPR, las cuales son: El Retiro, El Cocuyo,

El Estío, La Cristalina, La Florida, Boquerón, San Lorenzo, Vallejuelito,

Belén – Chaverras, La Linda, San José, Mirasol, Morros, Santa Inés, La

Aguada, La Represa, La Paliza, Santo Domingo y San José. (Respuesta a

derecho de petición elevado a la URT con número de radicado

DSC1-201904446.