Luisa Fernanda Cano Blandón1

1Abogada, Magíster en Gobierno y Asuntos

Públicos, Doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El escrito se desprende

del capítulo metodológico de mi tesis doctoral “Constitucionalismo

experimental y protección judicial del derecho al agua en Colombia”,

defendida en el año 2017. Correo electrónico: luisa.cano@udea.edu.co.

En las investigaciones socio-jurídicas resulta atractiva la pregunta por la causalidad. Conocer cuáles fueron los factores que llevaron a un resultado abre posibilidades explicativas de interés para los investigadores. Sin embargo, tal pregunta exige compromisos metodológicos. El objetivo de este escrito es explorar las posibilidades de combinar el análisis cualitativo comparado (QCA) con el rastreo de procesos (process tracing), en el campo del derecho, en general, y en la investigación socio-jurídica, en particular, a través de un estudio de caso. Tal caso se refiere a los factores que pueden estar asociados al éxito en la implementación de sentencias estructurales de la Corte Constitucional, en este caso, referidas al derecho al agua. Específicamente interesa conocer cuál es la combinación de órdenes que incide, de manera efectiva, en el cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia -a través del análisis cualitativo comparado- y por qué -a través de Process Tracing-.

Palabras clave: Sentencias estructurales; métodos de investigación; QCA (qualitative comparative analysis); Process Tracing; condiciones causales; mecanismos causales.

Un tema de investigación frecuente que suele interesar, tanto a abogados,

como a politólogos, es la pregunta por el impacto o la incidencia de algún

asunto sobre determinado resultado o, visto de otra forma, la pretensión

de conocer cuáles son los factores que llevan -o llevaron- a cierto

desenlace. Piénsese, por ejemplo, en un proyecto de investigación que se

proponga analizar por qué una política pública fue exitosa en una ciudad y

no en otra, o en uno que indague por los hechos que llevaron a que la

gestión de un mandatario se considere como exitosa. En general, se trata

de preguntas por el porqué de algún resultado, por las posibles causas que

llevaron a él, lo que, sin duda, es interesante, pero también difícil de

cumplir en términos metodológicos.

En la investigación socio-jurídica, un objetivo de investigación frecuente es explorar si cierta norma o sentencia es eficaz bajo el propósito que fue creada, esto es, si ha producido resultados en términos de transformaciones sociales verificables, o lo que se ha conocido como eficacia instrumental (García Villegas, 2012).

Este artículo presenta una propuesta metodológica para acercarnos a estas espinosas preguntas que, en no pocas ocasiones, son desestimadas por considerar que pueden llegar a ser especulativas o poco rigurosas en sus hallazgos. Se trata de la investigación multi-método bajo la unión del análisis cualitativo comparado y el trazado de procesos.

La investigación multi-método –conocida como MMR por su sigla en inglés (multimethod research)– implica combinar dos o más métodos en una misma investigación, sean estos cualitativos o cuantitativos. Una combinación que ha resultado especialmente atractiva para la ciencia política es la unión del análisis cualitativo comparado –QCA por su sigla en inglés (qualitative comparative analysis)– con el trazado de procesos o Process Tracing. Sin embargo, Schneider & Rohfing (2013) señalan que, pese al uso creciente de métodos combinados, hay pocas directrices que indiquen como integrar sistemáticamente QCA (en adelante QCA) y Process Tracing (en adelante PT) en análisis particulares.

El objetivo de este escrito es analizar las posibilidades de la investigación multi-método en el campo del derecho, en general, y en la investigación socio-jurídica, en particular, a través de un estudio de caso. Tal caso se refiere a los factores que pueden estar asociados al éxito en la implementación de sentencias estructurales de la Corte Constitucional, en este caso, referidas al derecho al agua. Específicamente interesa conocer cuál es la combinación de órdenes que incide, de manera efectiva, en el cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia -a través del análisis cualitativo comparado- y por qué -a través de Process Tracing-.

El artículo está dividido en tres partes. En la primera explico brevemente qué son las sentencias estructurales y cómo clasifico sus órdenes. En la segunda parte presento cada método y las ventajas y desventajas de su combinación y, en la tercera, muestro cómo opera la combinación entre QCA y PT en el estudio de la implementación de sentencias estructurales.

Rodríguez-Garavito denomina casos estructurales a los procesos judiciales caracterizados por:

Afectar a un gran número de personas que denuncian la violación de sus derechos, por sí mismas o mediante organizaciones que presentas demandas judiciales en su nombre; b) involucrar a varios organismos y departamentos del Estado, que se consideran responsables de las persistentes fallas de política pública que contribuyen a la violación de esos derechos, y c) llevar aparejadas medidas estructurales, como por ejemplo órdenes de cumplimiento inmediato en las que se instruye a diversos organismos administrativos tomar acciones coordinadas para proteger a toda la población afectada y no sólo a los denunciantes específicos del caso (Rodríguez-Garavito, 2013).

Las sentencias estructurales pueden ser entendidas como aquellas sentencias de revisión de tutela de la Corte Constitucional colombiana que, por un lado, constatan una afectación masiva y generalizada de varios derechos fundamentales y, por otro lado, advierten un conjunto de carencias o falencias institucionales de tipo estructural. Por tanto, se requiere la armonización de esfuerzos institucionales para garantizar los derechos fundamentales.

Tales decisiones, incluyen remedios para garantizar las dimensiones subjetiva y objetiva de los derechos fundamentales; la primera en la medida en que se debe garantizar el goce efectivo de los derechos de la población directamente involucrada; la segunda, porque las fallas estructurales del Estado se traducen en el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, por lo cual, generalmente, estas sentencias ordenan la formulación de planes o políticas públicas para la protección de los derechos comprometidos.

Sin embargo, no son pocas las críticas a los tribunales constitucionales que, como el colombiano, intervienen frecuentemente en asuntos de políticas públicas, especialmente en decisiones que buscan proteger derechos sociales en casos estructurales o colectivos2.

Algunas de las críticas más frecuentes son:

a. Falta de idoneidad técnica del juez constitucional (Alviar, 2009).

b. El juez ignora las restricciones presupuestales (Kalmanovitz citado por Alviar, 2009).

c. Tendencia al despilfarro y populismo judicial.

d. Efectos antidemocráticos de estas decisiones, tanto en su origen como en sus efectos.

e. Riesgo de rigidez al constitucionalizar un modelo de desarrollo económico (Uprimny, 2001).

f. Incertidumbre e inseguridad jurídica.

g. Erosión de la participación y la movilización ciudadanas.

h. Sobrecarga de trabajo del aparato judicial.

i. Ineficacia de estas sentencias porque las cortes no tienen herramientas apropiadas de implementación por su diseño institucional (Saffon y García, 2011).

j. Poco impacto

distributivo (Alviar, 2015).

Ante estas críticas, ha tomado fuerza la idea de una justicia que, en

lugar de imponer órdenes de difícil cumplimiento, proponga escenarios de

diálogo y concertación entre las partes.

Sabel y Simon distinguen la orientación jerárquica o comando y control de la propuesta experimental. La primera se caracteriza por: i) prever todas las directivas clave para inducir el cumplimiento de la orden judicial; ii) evaluar el cumplimiento de acuerdo con la conformidad con las prescripciones detalladas de la orden, y iii) permitir un fuerte papel directivo de las cortes en la formulación de los remedios. La tendencia experimental en la justicia, por su parte, se precisa en situaciones que no satisfacen estándares de protección de derechos y que se enfrentan a un bloqueo político que las ha hecho inmunes al tipo de órdenes comando y control y a mecanismos de corrección tradicionales (Cano, 2021, p. 138).

La propuesta dialógica o experimental defiende, entonces, soluciones judiciales menos jerárquicas e invasivas y, en su lugar, opta por remedios en los que la Corte toma distancia y, más bien, descentraliza la solución a las partes implicadas. El juez, por tanto, cede su protagonismo y se encarga de poner en evidencia un estado de cosas ilegítimo que debe ser modificado, así como de facilitar el proceso de deliberación y de negociación del “plan remedial” (Sabel & Simon, 2004, pág. 1067) entre las partes.

En atención a ello, la clasificación de las órdenes de las sentencias estructurales que propongo es la siguiente:

a. Órdenes simples, jerárquicas o perentorias: Son aquellas que implican una acción urgente por parte del obligado, porque su objetivo es proteger el núcleo esencial del derecho amenazado o vulnerado, es decir, buscan evitar un perjuicio irremediable. El plazo para su ejecución, por tanto, es corto y, generalmente, responden a una situación apremiante que requiere un remedio fuerte, esto es, además de la brevedad del plazo, las órdenes perentorias llegan a algún nivel de detalle en su contenido. En el caso del derecho al agua las órdenes perentorias, generalmente, le solicitan al demandado garantizar el suministro provisional de agua potable a los afectados mediante alguna alternativa temporal, como puede ser a través de camiones cisterna o carrotanques3.

b. Órdenes complejas, programáticas o de políticas públicas: Son las que suponen un proceso de discusión y planeación. Como indica Tushnet (2008), por razones prácticas los remedios para responder a la violación de derechos económicos y sociales no pueden ser personales y presentes, por el contrario, son colectivos y futuros, es decir, requieren el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas que atiendan la faceta programática de los derechos disponiendo de recursos, responsables y plazos para su garantía. En el caso del derecho al agua estas órdenes implican la planeación y puesta en marcha de planes o programas que dispongan los recursos necesarios para garantizar una solución de mediano plazo al problema de agua potable de los afectados4.

c. Órdenes dialógicas: Estas disponen espacios de interacción entre los afectados, la autoridad gubernamental responsable de la vigencia del derecho y, en algunas ocasiones, involucran a otros actores interesados en el caso, por ejemplo, a entes de control (como la Defensoría del Pueblo o a la Superintendencia de Servicios Públicos), al gobernador, a organizaciones sociales, entre otros. Por lo general, este espacio de diálogo aparece como un medio para apoyar el proceso de planeación, es decir, para cumplir la orden programática5.

d. Órdenes de rendición de cuentas: Son las que obligan a los demandados a enviar reportes periódicos de las acciones ejecutadas en cumplimiento de la sentencia a los entes de control, al juez de primera instancia, o a la misma Corte Constitucional. Estas órdenes pueden tener mayor precisión si la Corte dispone plazos de entrega de los informes de progreso y su contenido6.

e. Órdenes de control y seguimiento: Tales órdenes pueden estar dirigidas al juez de primera instancia, a las entidades de control (Superintendencias u organismos de control), a otras entidades públicas (Asamblea Departamental, Concejo Municipal, Corporaciones Autónomas Regionales), o a organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es rodear de entes vigilantes el proceso de ejecución de las órdenes. Su intensidad puede variar según la delimitación que haga la Corte e, incluso, según el verbo que utilice. Así, la Corte podrá exhortar, invitar, solicitar o, simplemente, comunicar la sentencia a los órganos de control7.

Lo que me interesa conocer, una vez explicada la clasificación de las órdenes que se analizan, es la combinación de variables (o condiciones causales) que lleva a una implementación exitosa de las sentencias y por qué. Para ello acudo a QCA y a algunas herramientas de Process Tracing.

El análisis cualitativo comparado (QCA) constituye un enfoque metodológico y una serie de técnicas de análisis que permiten mejorar el diálogo entre las ideas y la evidencia empírica (Ariza & Gandini, 2012). Su propósito es examinar patrones de parecidos y diferencias a partir de configuraciones, entendiendo por tales las combinaciones específicas de atributos que son comunes entre un número moderado de casos comparables entre sí (Ragin, 2007). Por tanto, permite analizar vínculos causales y cómo distintas combinaciones de causas (variables independientes) producen diferentes resultados entre los casos. Para ello, QCA utiliza álgebra Booleana dentro de estudios cualitativos de fenómenos sociales para encontrar la configuración de condiciones causales (o variables independientes) que conduce a cierto resultado8.

En términos generales, QCA aplica un logaritmo a una tabla de verdad y, posteriormente, comprime todas las combinaciones lógicamente posibles de condiciones causales (Beach & Rohlfing, 2015). No se trata, por tanto, de analizar el peso de cada variable en el resultado, sino de la combinación de variables que llevan a ello.

En efecto, los estudios a través de los casos (cross-case comparisons) son más fuertes en evaluar si y cómo una variable independiente importa para el resultado que en evaluar en qué medida eso importa (Alexander & Bennett, 2004), es decir, no interesan las variables individualmente consideradas sino en unión con otras.

QCA es un camino intermedio entre los estudios cuantitativos con variables y los análisis de datos cualitativos. Frente al primer método, QCA resulta más provechoso porque la linealidad de las regresiones simplifica la realidad al considerar a las variables de forma separada impactando en un resultado, lo que no resulta adecuado para resultados con causalidad compleja y contextual. Frente a los métodos cualitativos, QCA ofrece la ventaja de sistematizar la información y de hacer inferencias que trascienden la inducción analítica, lo que concede mayor rigor a la interpretación causal. En todo caso, QCA está más cerca de la perspectiva cualitativa que de la cuantitativa (Ariza & Gandini, 2012).

Una de las ventajas de QCA es que permite analizar sistemáticamente el conjunto de factores (condiciones causales) que subyacen a un hecho social, lo que contribuye a la replicabilidad del modelo y a una mayor generalización de los hallazgos que la que podrían alcanzar otros análisis cualitativos.

Sin embargo, como precisa Mahoney (2010), las herramientas de QCA funcionan mejor dentro de un diseño de investigación multi-método más amplio que incluya análisis de estudios de casos. Para este autor es difícil obtener una metodología única y totalmente infalible, a lo que se suma la complejidad propia de las ciencias sociales, por lo que recomienda acudir a una combinación de métodos para obtener hallazgos más sólidos.

Es por esto que, si bien QCA permite conocer la macro-relación entre las condiciones causales y el resultado –es decir, facilita la comparación a través de los casos (cross-case comparisons) – se queda corto en el análisis de los detalles de esta relación y en la explicación de por qué una condición causal es relevante para el resultado exitoso (Beach & Rohlfing, 2015).

Por tal razón, en este caso, una vez obtenidas las configuraciones de condiciones causales a través del software de QCA, echaremos mano de algunas herramientas de Process Tracing para proceder al análisis dentro de los casos (within case analysis).

Según Alexander & Bennet (2004), el medio más fuerte para lograr inferencias de estudios de caso es el uso de una combinación de análisis dentro de los casos (within case analysis) y comparaciones a través de los casos (cross-case comparisons), lo cual se puede lograr, entre otras vías, usando QCA y PT (Beach, 2012)9.

Esta combinación metodológica tiene potencial para lograr alta validez conceptual, para fomentar nuevas hipótesis y para examinar de cerca el rol hipotético de mecanismos causales en el contexto de casos individuales, además de su capacidad para dirigir la complejidad causal. Así mismo, permite examinar la operación de los mecanismos causales en casos individuales con un número grande de variables intervinientes.

El recurso a PT resulta útil en los estudios de caso cuando se quiere ir más allá de identificar las correlaciones entre variables independientes (X’s) y resultados (Y’s), debido a que tiene la ambición de rastrear cadenas causales y explicar si y por qué las condiciones causales producen cierto resultado, es decir, el foco de atención está en el proceso.

Process Tracing abre la caja negra de la causalidad para encontrar mecanismos causales, los cuales se entienden como sistemas complejos que producen un resultado por la interacción de varias partes (Beach & Pedersen, 2013). De este modo, va un paso adelante porque permite localizar los factores intermedios que se extienden entre algunas causas estructurales y sus efectos, por lo que es posible hacer inferencias fuertes dentro de los casos (within-cases) acerca del proceso causal que lleva a los resultados (Beach & Pedersen, 2013).

Específicamente, en lo que tiene que ver con los estudios sobre el cumplimiento de sentencias (compliance), Kapiszewski & Taylor (2013) sostienen que este tipo de estudio enfrenta importantes desafíos al momento de hacer inferencias causales, es decir, exige rigurosidad para poder afirmar que cierto comportamiento gubernamental o burocrático fue causado por la sentencia y no solo que está en línea con la sentencia. De ahí que conformidad no sea lo mismo que cumplimiento. Para lidiar con estas dificultades, Kapiszewski & Taylor (2013) proponen tres estrategias metodológicas: recolección de datos sobre el terreno, análisis de variables latentes y Process Tracing. Así mismo, sugieren que frente al cumplimiento de las sentencias, el uso de QCA puede presentar menor riesgo de confundir asociación con causalidad cuando se complementa con estudios de caso.

De acuerdo con Beach (2012), la combinación de QCA y PT puede entenderse como un proceso analítico con dos pasos. El primero consiste en utilizar QCA para detectar las combinaciones de condiciones causales que conducen al resultado de interés, lo que constituye la base para el segundo paso que implica acudir a PT para hallar los mecanismos detrás de estas combinaciones causales.

Los mecanismos causales explican el resultado a través de la interacción de varios elementos que transmiten fuerza causal de X a Y (Beach, 2012). Por tanto, cada parte del mecanismo es un factor necesario, pero individualmente insuficiente para producir el resultado. Los mecanismos, a su vez, están compuestos por entidades (sustantivos) que despliegan actividades (verbos) y producen cambios en Y. Esto significa que, después de aplicar QCA, las nuevas X’s pueden ser entendidas como las combinaciones de condiciones causales que llevan a Y. Me interesa, entonces, usar PT para complementar el análisis entre los casos con un análisis dentro de los casos a partir de algunos mecanismos causales que me permiten hilar más delgado en las conclusiones de la investigación10.

En general, PT tiene 3 usos particulares: (a) verificar si un mecanismo causal que ya ha sido teorizado está presente en un caso, (b) construir un mecanismo causal, y (c) dar una explicación sobre por qué se produce un resultado. Beach y Pedersen (2013) distinguen, entonces, entre (i) Theory-Tested Process Tracing que presupone la existencia de mecanismos causales teorizados y cuyo objetivo es evaluar si ese mecanismo se cumple en un caso, (ii) Theory- Building Process Tracing que implica construir la hipótesis sobre qué mecanismo causal vincula a X y a Y, y (iii) Explaining-outcome Process Tracing, que parte de conocer el resultado y lo que busca, más bien, es explicar la serie de mecanismos causales que resultan suficientes para llevar a ese resultado en un caso concreto.

Debido a que combinaremos los resultados de QCA con PT, las configuraciones causales resultantes de QCA constituyen las nuevas X’s que conducen a un resultado exitoso en la implementación de sentencias (Y). Por tanto, el objetivo es construir hipótesis sobre ellos, es decir, Theory- Building Process Tracing (en adelante TB-PT).

De acuerdo con Beach y Pedersen (2013), TB-PT es un método inductivo debido a que usa el material empírico para detectar los mecanismos causales que vinculan a X y. TB-PT se utiliza en alguna de dos situaciones: (i) cuando conocemos que existe una correlación entre X y, pero desconocemos el mecanismo causal que los vincula y, entonces, debemos proponer hipótesis sobre ello y (ii) cuando conocemos un resultado, pero desconocemos sus causas. En este caso se trata de la primera situación: QCA me permite saber que existe correlación entre la configuración causal y el resultado (éxito de la implementación), pero, por su especificidad, no contamos con mecanismos causales teorizados previamente.

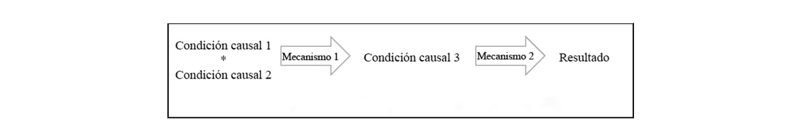

Beach y Rohlfing (2015) explican que, al momento de usar los resultados de QCA para PT pueden ocurrir varias situaciones. La más simple es que todas las condiciones causales del resultado de QCA operen de manera simultánea sobre el resultado y se vinculen a este por un solo mecanismo causal, pero también puede ocurrir, como muestro en la Gráfica 1 que una condición causal (o una conjunción de ellas) dé lugar a un mecanismo que, a su vez, dé lugar a otra condición causal y a un segundo mecanismo, que luego conduce al resultado.

Gráfica 1. Combinación de QCA y PT. Fuente: Elaboración propia con base en

Beach & Rohlfing (2015).

Beach y Rohlfing (2015) señalan que analizar

con Process Tacing los resultados de QCA enfrenta varios desafíos que no

han sido suficientemente aclarados por la investigación multimétodo (MMR).

La primera de ellas es aclarar cuál es la relación entre los términos de

una configuración causal o si estos mismos están vinculados, entre sí, por

mecanismos causales. En efecto, QCA no me dice si las condiciones dentro

de una configuración causal operan simultáneamente o si forman una

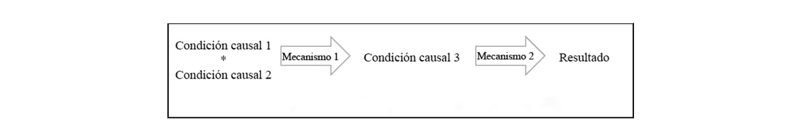

secuencia. La gráfica 2 muestra algunos arreglos posibles entre

condiciones causales11 y

mecanismos causales.

Gráfica 2. Posibles arreglos en la combinación QCA/PT. Fuente: Beach y

Rohlfing (2015).

Una relación simple, según estos autores, se da cuando una combinación completa de condiciones causales (que llaman constelación) desencadena (trigger) simultáneamente un solo mecanismo causal que conduce al resultado (panel I en gráfica 2). Sin embargo, en arreglos más complejos existen condiciones mediadoras que vinculan a otras condiciones, o a alguna combinación de ellas, con los resultados, como ocurre en los demás paneles de la gráfica 2. En el siguiente punto explico cuál de estas relaciones acojo en la investigación.

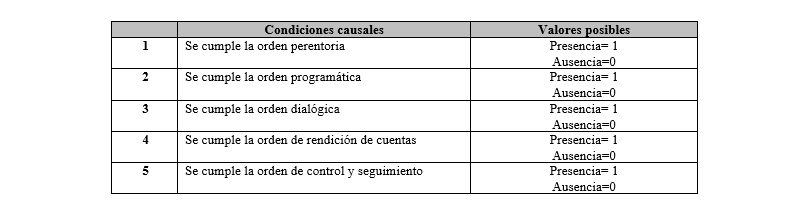

Recordemos que, en la primera parte, advertí que las sentencias estructurales podían tener alguna configuración de órdenes perentorias, programáticas, dialógicas, de rendición de cuentas y de control/seguimiento. La relación (o hipótesis) que se explora es la siguiente: para que la implementación de las sentencias estructurales sea exitosa (variable dependiente o resultado)12 se deben cumplir, de manera simultánea, las cinco órdenes contenidas en dichas sentencias.

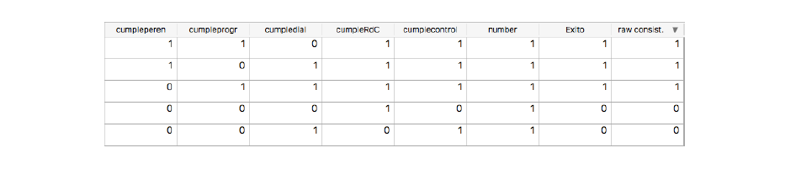

Tabla 1. Cumplimiento de las órdenes como condiciones causales del éxito.

Fuente: Elaboración propia.

Me interesa conocer si cada variable está presente (1) o ausente (0) en el

resultado. Aunque usar variables dicotómicas simplifica la información y

conlleva una considerable pérdida de datos13,

es importante valorar las potencialidades analíticas del método para

analizar asuntos complejos, lo que permite arribar a explicaciones

causales y sacar conclusiones con un mayor grado de generalidad en

investigaciones con muchas variables y pocos casos (Ragin, 2008)14. Ello resulta posible, precisamente,

porque uno de los objetivos de QCA es lograr la estrecha familiarización

con cada caso (Ariza & Gandini, 2012).

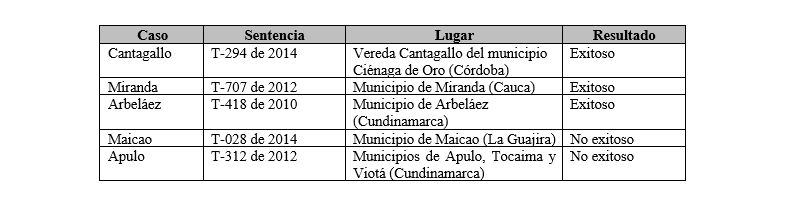

La investigación utiliza cinco casos, cada uno conformado por una sentencia estructural, con su debido proceso de implementación. Según Alexander y Bennet (2004), el criterio primario para la selección de casos debe ser la relevancia para el objetivo del estudio y para proveer la variación requerida para el problema de investigación. Al respecto, advierten que tener algún conocimiento previo de los casos, en lugar de sesgar la selección, permite diseños investigación más fuertes15.

Esto porque la delimitación de un caso de estudio, implica definir operativamente la relación entre los datos y la evidencia empírica (Ariza & Gandini, 2012). En esta investigación un caso está integrado por las relaciones, los procesos, y las consecuencias que tienen lugar en la implementación de una sentencia, es decir, el caso no es solo la sentencia, sino que, además, recoge los acontecimientos que surgieron a partir de esa decisión y que fueron documentos en el trabajo de campo. Los cinco casos de la investigación corresponden al proceso de revisión e implementación de cinco sentencias sobre el derecho al agua de la Corte Constitucional:

Tabla 2. Descripción de los casos de la investigación.

Según el método de QCA, “es deseable incluir tanto situaciones de éxito

como de fracaso del resultado” (Ariza & Gandini, 2012, pág. 510). En

esta investigación, tres de los casos son exitosos, mientras que dos no lo

son. A esa conclusión se pudo llegar después del trabajo de campo, por lo

cual se asignó el valor 1 a los exitosos y 0 a los no exitosos.

La información de los cinco casos se obtuvo a través de tres vías. La primera consistió en 33 entrevistas a profundidad a los principales intervinientes en cada proceso de implementación de las sentencias (demandantes, representantes de las entidades demandadas, funcionarios de las entidades a las cuales la Corte solicita control/seguimiento y otros), la segunda vía fue a través de peticiones dirigidas a las entidades implicadas en los casos y, la tercera vía fue la revisión documental en la visita a cada municipio (el expediente de cada sentencia en el juzgado de primera instancia, así como otros documentos públicos relativos a la ejecución de las obras ordenadas o a los procesos de planeación emprendidos para garantizar el cumplimiento de la sentencia).

Para conocer la combinación de variables o condiciones que llevan al resultado satisfactorio, es decir, a la implementación exitosa de la sentencia, usé el software de QCA para variables dicotómicas (Crisp-set QCA)16, en este caso las variables o condiciones causales son:

cumpleperen = se cumple la orden

perentoria

cumpleprogr = se cumple la orden programática

cumpledial = se cumple la orden dialógica

cumpleRdC = se cumple la orden de rendición de cuentas

cumplecontrol = se cumple la orden control/seguimiento.

Por tanto, el modelo es el siguiente:

Éxito = f {cumpleperen, cumpleprogr, cumpledial, cumpleRdC,

cumplecontrol}

A partir de este modelo, y de la información obtenida sobre el valor de

cada variable en cada caso, la tabla de verdad que procesa QCA es la

siguiente:

Tabla 3. Tabla de verdad procesado por QCA con las condiciones causales

para el éxito en la implementación de sentencias estructurales sobre el

derecho al agua en Colombia. Fuente: Elaboración propia con base en el

software de QCA.

Por ejemplo, sobre la variable cumpleRdC tenemos que en los 4

primeros casos (Cantagallo, Arbeláez, Miranda, Maicao) tiene valor de 1,

es decir, en esos casos se cumplió la orden de rendición de cuentas,

mientras que en caso Apulo las autoridades municipales que tenían tal

obligación no la cumplieron.

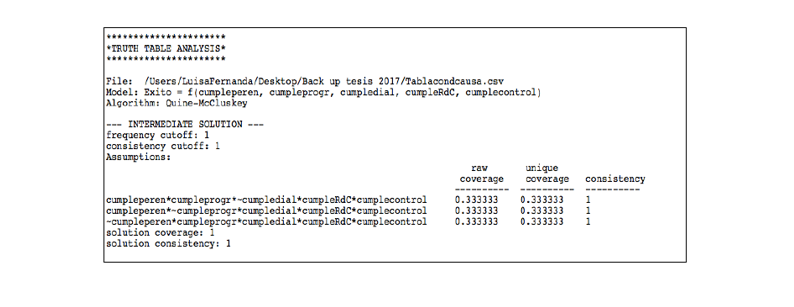

El asunto, entonces, es determinar, a través del software de QCA, cuál es la combinación de factores presentes (1) que llevaron al éxito en la implementación en los casos de Cantagallo, Arbeláez y Miranda. Los hallazgos indican que hay tres posibles combinaciones de condiciones causales que conducen al resultado exitoso:

Imagen 1. Combinación de condiciones causales que conducen al resultado

exitoso en la implementación de sentencias estructurales sobre el derecho

al agua en Colombia. Fuente: Elaboración propia con base en el software de

QCA.

La primera combinación supone lo siguiente: se cumple orden perentoria + se cumple orden programática + se cumple orden de rendición de cuentas + se cumple orden de control/seguimiento

La segunda combinación supone lo siguiente: se cumple orden perentoria + se cumple orden dialógica + se cumple orden de rendición de cuentas + se cumple orden de control/seguimiento

Finalmente, la tercera combinación para llegar al éxito en la implementación es: se cumple orden programática + se cumple orden dialógica + se cumple orden de rendición de cuentas + se cumple orden de control/seguimiento

En las tres combinaciones se cumplen las órdenes de rendición de cuentas y de control/seguimiento, por lo que ambas son condiciones necesarias (pero insuficientes) para el resultado exitoso de la implementación, por lo que se deben acompañar, por lo menos, del cumplimiento de otras dos órdenes: 1) la perentoria y la programática, 2) la perentoria y la dialógica o 3) la programática y la dialógica.

En la primera combinación el demandante cumple con la orden perentoria (suministro provisional en el caso del derecho al agua), y también con la orden programática, es decir, el gobernante dispone un plan específico para el problema que subyace al caso. Además, el demandado envía informes periódicos de su avance al juez o a algún ente de control quien, a su vez, le hace requerimientos cumpliendo su orden de control/seguimiento.

La segunda combinación nos muestra un escenario en el que el demandante cumple dos órdenes: garantiza el suministro provisional de agua y constituye el espacio dialógico ordenado por la Corte, ya sea que se trate de una reunión, una mesa de trabajo, un comité u otro espacio de interacción similar. Además, envía informes a las autoridades y el juez o el ente de control también hace monitoreo del cumplimiento.

En la tercera combinación, el demandado no cumple la orden perentoria de suministro provisional pero sí cumple la orden dialógica y, como resultado de ese espacio, elabora un plan o una política para atender el problema (cumple la orden programática). De estos avances en la planeación envía informes a las autoridades quienes, a su vez, hacen requerimientos periódicos.

Este hallazgo nos muestra que, si bien no se tienen que cumplir las cinco órdenes contenidas en las sentencias analizadas, si deben cumplirse, al menos, cuatro de ellas, en distintas combinaciones.

En el siguiente punto acudo a algunos elementos de Process Tracing para develar las cadenas causales que unen las combinaciones de condiciones causales, resultantes de QCA, con el resultado exitoso de la implementación.

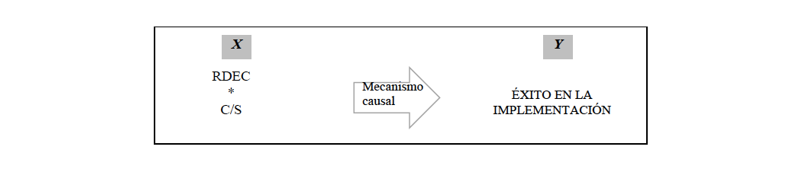

El objetivo de combinar QCA y PT es hacer inferencias dentro de los casos para conocer los mecanismos que transmiten fuerza causal de X a Y (Beach, 2012), es decir, cambia el foco de atención de las causas y resultados hacia el proceso causal hipotético entre ellos (inbetween them) (Beach, 2017).

Entiendo, entonces, que las configuraciones causales resultantes de QCA constituyen las nuevas X’s que conducen a un resultado exitoso en la implementación de sentencias (Y), es decir, conozco X y pero desconozco los mecanismos causales, por lo que se trata, más bien, de un ejercicio inductivo de formular hipótesis sobre cuáles podrían ser estos mecanismos y sus manifestaciones observables a partir de la información empírica. Esto corresponde a lo que Beach & Pedersen (2013) denominan Theory- Building Process Tracing (TB-PT) y que implica rastrar mecanismos causales utilizando estudios de casos en profundidad que proporcionan evidencia de procesos causales dentro de los casos17.

Utilizo como nueva X la combinación de condiciones causales que aparecen como condiciones necesarias para el éxito:

X: En las 3 combinaciones

resultantes de QCA se cumple la orden de rendición de cuentas (RDEC) y

también se cumple la orden de control/seguimiento (C/S) = (RDEC * C/S).

La Gráfica 3 ilustra la relación simple que opera con la nueva X, en la

cual hay dos condiciones desencadenantes (triggering conditions)

y un solo mecanismo causal que denomino cumplimiento recíproco.

Gráfica 3. Relación entre X y a través de mecanismos causales. Fuente:

Elaboración propia con base en Beach y Rohlfing (2015).

Contar con esta nueva X, como resultado de usar previamente QCA, garantiza

que, efectivamente, estas condiciones causales son relevantes para el

éxito en la implementación (Y). Interesa entonces conocer por qué esas

condiciones causales empujan hacia ese resultado. La ventaja de esta

combinación, en el tema concreto que me ocupa, es que, si bien la teoría

sugiere que el cumplimiento de las sentencias ocurre por la combinación de

varios factores18, por un lado,

QCA permite conocer cuáles son y, por otro lado, PT nos acerca a la

explicación de por qué algunos de esos factores son importantes para el

éxito de la implementación de la sentencia19.

Como mencioné, los mecanismos causales están compuestos por entes, que pueden ser personas, grupos o instituciones (sustantivos) y por actividades (verbos) (Beach & Pedersen, 2013) y, a través del mecanismo, se formulan hipótesis de por qué X causa Y.

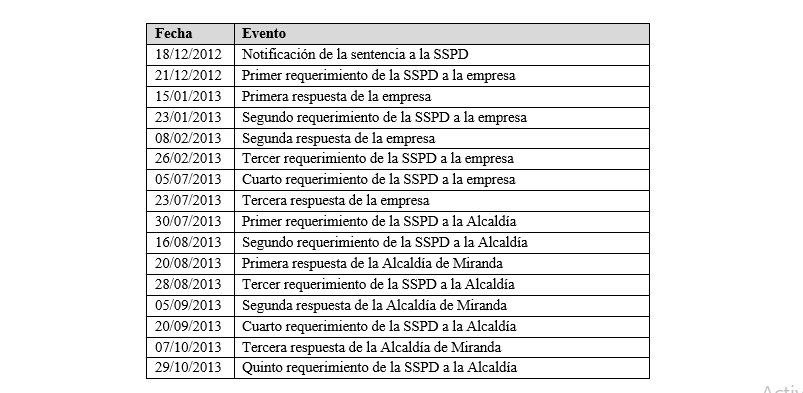

El mecanismo causal del cumplimiento recíproco implica que se cumplen, de forma concomitante, las órdenes de rendición de cuentas (RDEC) y de control/seguimiento (C/S). Cumplir tales órdenes significa que, por un lado, el ente de control (por ejemplo, la Defensoría del Pueblo) o el juez, efectivamente requiere al demandado para que le informe los avances en la ejecución de la sentencia y, por otro lado, el demandado (gobierno municipal) le envía informes. No importa tanto qué ocurrió primero, sino que el cumplimiento de lo ordenado por la Corte, tanto para el ente de control como para el demandando ocurra en doble vía y se mantenga la comunicación. Por ejemplo, es posible que sea el ente de control el que requiera primero, tal como sucedió en el caso de Miranda.

En efecto, al ser notificada por la Corte Constitucional de la sentencia a la que le pide hacer seguimiento, la Superintendencia de Servicios Públicos requirió al demandado y, este a su vez, se sintió compelido a responderle porque, además, la sentencia le ordenaba enviarle informes periódicos y no lo había hecho. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, por ejemplo, un alcalde envía su informe bimensual a varias entidades, entre ellas a la Defensoría del Pueblo, porque así se lo ordenó la sentencia de la Corte y, cuando la Defensoría recibe el primer informe se entera que ha sido vinculada en esta sentencia (o, si ya había sido notificada, se da cuenta de la necesidad de actuar), por lo que decide responder y hacer requerimientos continuos.

Lo que importa en este mecanismo es que, tanto el demandado (gobierno local) como el ente de control o el juez de primera instancia, tienen una orden de la Corte. El primero una orden de rendición de cuentas y los segundos una orden de control/seguimiento. Cuando ambos la cumplen, se puede desencadenar una comunicación continua que, si bien fue generada por la sentencia, sigue su propio camino llegando a ser cada vez más detallada, según los avances en cada caso. Así, cuando el ente de control recibe el informe del demandado contrasta con lo que le ordenó la sentencia y, si advierte que todavía falta cumplir algún asunto, requiere nuevamente al demandado solicitando productos más específicos y así sucesivamente. La hipótesis, por tanto, es la siguiente:

H: El cumplimiento de RDEC y C/S desencadena un cumplimiento recíproco entre el demandado y el ente de control (o el juez) que contribuye al éxito en la implementación.

Dos casos exitosos de la investigación proporcionan evidencia clara para confirmar esta hipótesis. En primer lugar, el caso Miranda concluyó con la construcción de un sistema de alcantarillado al lado de la quebrada El Infiernito, de manera que los habitantes de los barrios que rodean la quebrada no tuvieran que arrojan sus residuos a ella y, así, no contaminaran sus fuentes hídricas ni se vieran perjudicados por los malos olores y enfermedades que ocasionaba la contaminación de la quebrada.

La sentencia es de septiembre de 2012 y, 3 meses después, el 21 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) hizo el primer requerimiento al demandado, quien respondió menos de un mes después, el 15 de enero de 2013. En total, la SSPD hizo 4 requerimientos a la empresa y 5 a la Alcaldía, ambos demandados en el caso Miranda. En la Tabla 4 detallo la temporalidad de este cumplimiento recíproco con base en la información obtenida en la investigación.

Tabla 4. Cumplimiento recíproco en el caso

Miranda. Fuente: elaboración propia.

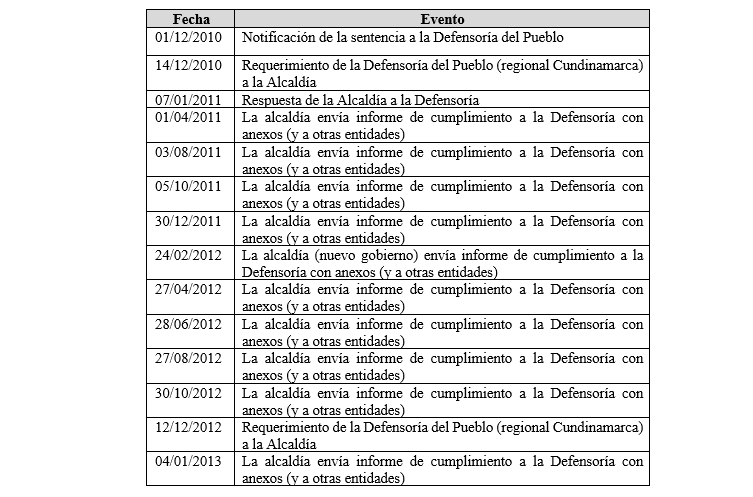

En segundo lugar, en el caso Arbeláez, en el cual la comunidad de la

vereda San Antonio padecía la falta de agua potable y que concluyó con la

extensión del acueducto urbano a la zona veredal, también encontramos

evidencia de este cumplimiento recíproco, aunque en menor medida, por

parte de la Defensoría del Pueblo. En diciembre de 2010 el Defensor del

Pueblo, Regional Cundinamarca, envió un requerimiento al alcalde de

Arbeláez para que le informara sobre las gestiones que había adelantado

para cumplir la sentencia de la Corte y, en enero de 2011, la Alcaldía de

Arbeláez respondió a este requerimiento. En la Tabla 5 se ve que, aunque

la Defensoría del Pueblo hizo pocos requerimientos en su labor de control,

tanto el alcalde del periodo 2008-2011 como la alcaldesa del periodo

2012-2015, enviaron informes bimensuales a esa entidad y a otras entidades

que no tuvieron actuación alguna en el caso.

Tabla 5. Cumplimiento recíproco en el caso

Arbeláez. Fuente: Elaboración propia.

En los casos no exitosos, por el contrario, el diseño de la sentencia no

permite este cumplimiento recíproco. En la sentencia del caso Maicao, la

orden de control/seguimiento consiste en

…remitir copia de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que, en ejercicio de sus funciones, acompañen el proceso de decisión de las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que se cumpla correctamente lo dispuesto en la presente sentencia (T-028/2014).

Sin embargo, en la orden de rendición de cuentas se le pide a la Alcaldía

de Maicao enviar informes al Juzgado de primera instancia, a la Sala de

Revisión de la misma Corte Constitucional y “a las entidades que estén

acompañando el cumplimiento de la sentencia”. Esto quiere decir que si

esas “entidades” (como los entes de control) no acompañan la

implementación, el demandado no les envía informes de progreso y, por

tanto, no se logra generar el cumplimiento recíproco.

En efecto, la Alcaldía de Maicao envió los informes al juez de primera instancia y a la sala de revisión de la Corte Constitucional, pero ambos archivaron los informes y no hicieron requerimiento alguno. Similar situación ocurre en el caso Apulo; la Corte remitió copias de la sentencia a la Superintendencia y a la Procuraduría y le ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Juzgado de primera instancia acompañar la implementación, pero no hay ninguna orden de rendición de cuentas.

Tal como señala Waldner (2012), Process Tracing es un modo de inferencia causal basado en la concatenación que ocurre dentro de la caja negra de la causalidad. En la Gráfica 4 busco dar cuenta de esta concatenación y, en últimas, intento mostrar cómo caen las fichas de dominó una tras otra para que, finalmente, se llegue al resultado exitoso.

En este caso la combinación de condiciones causales desencadenantes (RDEC *C/S) marcan una ruta importante hacia la implementación exitosa de las sentencias, debido a que opera el cumplimiento recíproco de las órdenes, tanto para el ente de control (orden de control/seguimiento), como para el gobierno, que debe informar de sus avances a este ente de control (orden de rendición de cuentas). La evidencia de los casos Miranda y Arbeláez confirman, entonces, la hipótesis formulada.

Gráfica 4. Condiciones causales y mecanismos. Fuente: Gráfica adaptada de

Beach & Rohlfing (2015).

La combinación de QCA y PT ofrece ventajas importantes para la investigación social, en general, y para la investigación socio-jurídica, en particular. Abordar un propósito investigativo tan complejo como acercarse a la causalidad en las ciencias sociales, exige rigusoridad en el método y dedicación en el tratamiento de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Las preguntas de investigación que indagan por el impacto de algo sobre un resultado son bastante atractivas, pero también exigen compromiso investigativo y metodológico. La combinación entre QCA y PT permite conocer cuáles factores inciden en un resultado y, además, por qué esos factores resultan relevantes.

En el caso que se analizó, el ejercicio de formular el mecanismo causal del cumplimiento recíproco en el éxito en la implementación de sentencias estructurales, responde al interés por explorar metodologías de las ciencias sociales que nos permitan, por un lado, ver de cerca lo que ocurre después de que estas sentencias salen de la Corte Constitucional y llegan al territorio a ejecutarse y, por otro lado, que nos permitan abrir la caja negra de la causalidad para conocer la cadena de acontecimientos que facilitan la implementación exitosa de la sentencia, que no es otra cosa que la garantía efectiva de los derechos vulnerados.

Ariza, M., & Gandini, L. (2012) El análisis comparativo cualitativo como estrategia metodológica. En M. Ariza, & L. Velasco, Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional (págs. 497-537). México: Instituto de Investigaciones Sociales en coedición con El Colegio de la Frontera Norte.

Aguilar, L. (1993/2003) Estudio Introductorio. En L. Aguilar, La implementación de las políticas. Antología de políticas públicas (págs. 15-96). México: Porrúa.

Alexander, G., & Bennett, A. (2004) Case Studies and theory Development in the Social Sciences. Harvard.

Alviar, H. (2015) Distribution of resources led by courts. En H. Alviar, K. Klare, & L. Willimans, Social and economic rights in theory and practice. Critical inquiries. (págs. 67-84). New York: Routledge.

Beach, D. (2017) Process-tracing methods in social science. Forthcoming in Oxford’s Research Encyclopedia on Politics.

Beach, D., & Pedersen, R. (2013) Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. (T. U. Press, Ed.) The University of Michigan.

Beach, D., & Rohlfing, I. (2015) Integrating cross-case analyses and process tracing in settheoretic research. Strategies and parameters of debate. Sociological methods and research.

Gargarella, R. (2014). Por una justicia dialógica. Buenos Aires: Siglo XXI.

Mangabeira Unger, R. (1999). La democracia realizada. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.

Ragin, C. (2007). La construcción de la investigación social: Introducción a los métodos y su diversidad. Universidad de los Andes.

Ragin, C. (2008). User's guide to Fuzzy-Set: Qualitative Comparative Analysis. University of Arizona.

Rodríguez-Garavito, C., & Rodríguez-Franco, D. (2015). Radical Deprivation on Trial The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global South. NY: Cambridge.

Sabel, C., & Zeitlin, J. (2012). Experimentalist

governance. En D. Levi-Faur, The Oxford handbook of governance. New

York: Oxford University Press.

Artículos de revista

Alviar, H. (2009) ¿Quién paga o debe pagar por los costos del Estado Social de Derecho? Revista de Derecho Público, (22), 3-17.

Cano, L.F. (2021) Los límites de la justicia dialógica en la protección de los derechos sociales en Colombia. Revista Derecho del Estado, (49), 131-158.

Dorf, M., & Sabel, C. (1998). A Constitution of Democratic Experimentalism. Columbia Law Review, 98(2), 267-473.

Kapiszewski, D., & Taylor, M. (2013). Compliance: Conceptualizing, Measuring and Explaining Adherence to Judicial Rulings. Law & Social Inquiry, 38 (4), 803 - 835

Klein, A. (2007). Judging as nudging: new governance approaches for the enforcement of constitutional social and economic rights. Columbia Human Rights Law Review (39), 351-420.

Mahoney, J. (2010). After KKV The New Methodology of Qualitative Research. World Politics, 61(1), 120-147.

Sabel, C., & Simon, W. (2004). Destabilization rights: how public law litigation succeeds. Harvard Law Review, (117), 1016-1102.

Saffon, M. P., & Garcia, M. (2011) Derechos sociales y activismo judicial: la dimensión fáctica del activismo judicial en derechos sociales en Colombia. Estudios sociojurídicos, 13(1), 75-107.

Uprimny, R. (2001). Legitimidad y

conveniencia del control constitucional de la economía. Precedente.

Revista Jurídica, 35-66. https://doi.org/10.18046/prec.v0.1382

Documentos de trabajo

Beach, D. (2012) Combining QCA and process tracing to explain congruence between voters views and governmental positions in EU constitutional negotiations. Paper prepared for workshop on Process Tracing Methods.

Sigal, M., Morales, D., & Rossi, J.

(s.f.). Algunas consideraciones iniciales sobre la implementación de

sentencias de derechos sociales en Argentina. Recuperado de Red DESC:

https://www.escrnet.org/sites/default/files/Morales,_Sigal_y_Rossi_-_Argentina_0_1.pdf

2Sigal, Morales y Rossi se refieren al grado de

estructuralidad de cada caso de manera que “la mayor o menor

estructuralidad es una cuestión de grados que depende de la presencia (o

ausencia) de ciertos elementos” (Sigal, Morales, & Rossi, s.f.). Por

eso llaman “colectivos” a los casos que se ubican entre los individuales y

los estructurales, es decir, implican la vulneración de derechos sociales

de un número de personas que es importante pero fácilmente determinable,

está circunscrito a una zona geográfica y, además, el alcance de la

política que se discute es menor al de los casos estructurales.

3Por ejemplo, la

Sentencia T-312 de 2012 establece como orden perentoria la siguiente:

“Tercero.- ORDENAR a la alcaldía del municipio de Viotá, que en el término

de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia,

programe y lleve a cabo el suministro provisional de una cantidad mínima

vital de agua potable a las viviendas ubicadas en las veredas La Ceiba, La

Horqueta y San Carlos por lo menos una vez al día. La cantidad de agua a

proveer no puede ser menor a la capacidad mínima de suministro del tipo de

acueducto que le correspondería a cada vereda, esto es entre 100 y 150

litros de agua diarios por cada habitante de conformidad con lo

preceptuado por el artículo 67 de la Resolución No. 1096 de 17 de

noviembre de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico. / Para el

efecto, podrá hacer uso de cualquier sistema tecnológico que garantice el

abastecimiento de agua diariamente a las comunidades, como por ejemplo, el

uso de carro tanques para la distribución del líquido o adecuar los

sistemas individuales de almacenamiento con los que cuentan los actores.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de repetición a las que haya

lugar. / El cumplimiento de esta orden no podrá ser suspendido hasta tanto

se materialicen las medidas que se imparten en el numeral cuarto de ésta

sentencia".

4Por ejemplo, la Sentencia T-418 de 2010

establece como orden programática la siguiente: “Segundo.- ORDENAR a la

Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para

diseñar un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los

accionantes, para asegurarles que no sean los últimos de la fila en

acceder al servicio de agua. El Plan no podrá desconocer los lineamientos

generales de las políticas que en materia de agua se hayan trazado, pero

tales lineamientos han de ser ajustados, para respetar el derecho al agua

necesaria para asegurar un mínimo vital en dignidad a la comunidad en

cuestión. El plan específico que se adopte para la comunidad deberá

contener fechas y plazos precisos que permitan hacer un seguimiento del

desarrollo del plan a la comunidad; deberá prever mecanismos de control y

evaluación, que permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados de

cumplimiento, y deberá tener por objeto asegurar el derecho a acceder y

disponer de agua con regularidad y continuidad”.

5Un ejemplo de orden dialógica se encuentra

en la Sentencia T-606 de 2015 que protegió los derechos de los pescadores

del Tayrona y, decidió: “TERCERO.- ORDENAR la construcción de una mesa de

trabajo para lograr la compensación de los pescadores artesanales del

Parque Nacional Natural Tayrona en la cual deberán participar la Nación –

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa

Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder -, la Corporación

Autónoma Regional del Magdalena, el Servicio Nacional de Aprendizaje

-Sena-, la Defensoría del Pueblo del Magdalena, la Procuraduría General de

la Nación, la Gobernación del Magdalena y las diversas asociaciones de

pescadores artesanales del Parque Nacional Natural Tayrona. (…) La

participación no se reduce a que las autoridades competentes organicen

reuniones de información, de concertación o audiencias, sino que en

coordinación con la comunidad garanticen la participación y asuma la

protección de las personas en situación de vulnerabilidad que van a ser

afectadas negativamente por las decisiones administrativas. Es decir, la

participación también significa darle efecto a las opiniones expresadas”.

6La Sentencia T-418 de 2010 establece como

orden de rendición de cuentas la siguiente: “Quinto.– ORDENAR a la

Alcaldía de Arbeláez que realice un informe bimensual, en el que indique,

de forma detallada y específica –indicando fechas, horas y datos

concretos–, las acciones que se hayan adelantado durante los dos meses

respectivos, para cumplir lo dispuesto en la presente sentencia. El primer

informe deberá entregarse una vez transcurridos 60 días, contados a partir

del momento de la notificación de la presente sentencia. Del informe

deberá remitirse copia (i) al Juzgado Promiscuo Municipal de Arbeláez y

(ii) a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, (iii) a las

entidades que estén acompañando el cumplimiento de la sentencia, y (iv) a

las demás personas vinculadas al proceso y al cumplimiento de la

sentencia”.

7Un ejemplo de orden de control y seguimiento es

la siguiente (Sentencia T-462ª de 2014): “SOLICITAR a la Defensoría del

Pueblo que en ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 282 de

la Constitución, asesore y acompañe, con la programación de visitas

periódicas al área, a las comunidades indígenas de Honduras y Cerro

Tijeras de los municipios de Morales y Suárez del departamento del Cauca,

y a sus organizaciones sociales, en el proceso de consulta previa del Plan

de Manejo Ambiental, observando los parámetros expuestos en la presente

providencia y las órdenes anteriores, y allegue a esta Corporación, un

informe sobre el seguimiento y culminación del proceso y las medidas de

compensación, corrección y mitigación que se acordaron.

8Para el álgebra Booleana hay dos estados: la

presencia, representado con 1, y la ausencia, representado con 0. Es por

eso que QCA se enfoca en la presencia o ausencia de las condiciones

causales en el resultado y ambos estados son importantes porque

contribuyen de manera distinta al resultado (Ariza & Gandini, 2012).

9Al respecto ver: Schneider & Rohfing (2013),

Beach (2012), Beach & Rohlfing (2015) y Blatter & Haverland

(2014).

10 Beach y Rohlfing (2015) distinguen entre

multimethod research (MMR) centrado en las condiciones y multimethod

research centrado en los mecanismos causales. Mientras el primer método

está más interesado en la relación a través de los casos y busca

complementar lo hallado a través de un análisis within-case con Process

Tracing, el segundo está prioritariamente dirigido a estudiar los

mecanismos causales que operan entre las condiciones y un resultado

particular explorando secuencias y condiciones causales, es decir, el

interés está, más bien, en probar que un mecanismo causal está presente.

11Las condiciones causales, en el ejemplo de

Beach y Rohlfing (2015, son: NONCRIM, PARTYSUP, CHANSUP, MINSURV.

12Si bien existen varias formas de valorar el

“éxito” del proceso de implementación de una sentencia, en esta

investigación (de la mano de la teoría sobre la implementación de

políticas públicas) entiendo que la implementación es exitosa cuando logra

el propósito de la sentencia y se constata la protección efectiva de los

derechos vulnerados, es decir, se soluciona el problema que le subyace a

la situación de vulneración de derechos en un caso específico.

13En efecto, muchas de las condiciones causales

en asuntos sociales varían en nivel o grado y no solo están ausentes o

presentes en una situación. Atendiendo estas críticas, Ragin desarrolló el

Fuzzy-Set QCA que, al no trabajar con variables dicotómicas permite

establecer diferencias de grado entre los casos. Al respecto ver: Ragin

Cha. (2000). Fuzzy-set social science. The University of Chicago Press;

Ragin, Ch. & Rihoux, B (Eds.) (2008). Configurational Comparative

Methods: Qualitative Comparative Analysis and Related Techniques. Estados

Unidos: SAGE.

14Según Ariza & Gandini (2012) QCA es una

propuesta de investigación mixta que puede ser definida como pragmatista y

que “apunta a fortalecer la capacidad heurística del tipo de explicación

causal a que puede dar lugar el método cuando el esfuerzo de indagación se

construye desde la mirada cualitativa de los procesos sociales” (p. 501).

Por lo anterior QCA busca el análisis formal y sistemático de la

causalidad con un reducido número de casos. Para estas autoras, la

generalización es posible debido a que, usando álgebra booleana, las

proposiciones empíricas se traducen en proposiciones lógicas para llegar a

un conjunto de configuraciones causales compartidas por los casos. El

resultado de QCA cumple con la exigencia metodológica de la parsimonia, es

decir, “mientras menores sean los factores que necesitamos para explicar

un fenómeno, más cerca nos encontramos del nudo de sus mecanismos

causales” (Ariza & Gandini, 2012, p. 508).

15La selección de los casos, de acuerdo con el

análisis cualitativo comparado (QCA) usado en esta investigación,

corresponde a un muestreo intencional. Por tanto, “la selección de los

casos no persigue alcanzar la representatividad estadística, sino

aprovechar al máximo la información que pueda derivarse de un conjunto

reducido de casos” (Ariza & Gandini, 2012, p. 506).

16Software disponible para descarga gratuita

https://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml

17Sobre este tipo de PT Derek Beach sostiene que

usualmente es un proceso creativo e iterativo, porque implica una búsqueda

intensa y amplia de información empírica y recopilación de material sin

saber que servirá de evidencia: “Theory-building process-tracing is a more

inductive form of research that in its purest form starts with empirical

material and uses a structured analysis of this material to induce a

plausible hypothetical causal mechanism whereby X is linked with Y that

can be present in multiple cases, meaning it can be generalized beyond the

single case. In effect, it involves using empirical material to answer the

question 'how did we get here?' (Frieden, 1986: 582; Swedburg, 2012: 6-7).

Theory-building process-tracing is utilized primarily when we know that

there might be a relationship between a cause and outcome, but we are in

the dark regarding potential mechanisms linking the two” (Beach, 2017).

18Al respecto: Rodríguez-Garavito &

Rodríguez-Franco (2015).

19Según Beach y Rohlfing (2015) la combinación

entre QCA y PT cobra mayor relevancia cuando no existe un cuerpo teórico

establecido sobre las condiciones causales o sobre los mecanismos causales

que conectan a estas con el resultado.