Fuente: Radionacional (2018)

Andrea Arango Gutiérrez1

Juan Bernal2

Aunque Juan Manuel Santos intentó pasar la página de la seguridad democrática y la dinámica guerrerista para dar cabida a agendas más amplias, a través del acuerdo de paz con las FARC, el uribismo se resistía a decaer en el escenario público, tal y como lo demostró con el triunfo del No en el plebiscito por la paz y la elección de Iván Duque del 2018, la cual albergaba la promesa de “hacer trizas” el acuerdo. No obstante, la falta de carácter de ese mandatario, la pandemia, su desconexión con las necesidades populares, la obstinación por implementar la teoría del derrame con dos reformas tributarias regresivas (al estilo de los Chicago Boys), fueron el preámbulo para el estallido social más importante en la historia colombiana, que dejó como resultado el fin electoral del uribismo. En la misma región cafetera, fundamental para el proyecto político de Álvaro Uribe, hubo una escisión gracias a la presencia de Rodolfo Hernández; solo Antioquia, la cuna del uribismo se resiste a los vientos de cambio.

Palabras clave: uribismo, teoría del camino dependiente, cambio político, región cafetera, posuribismo.

Desde hace 20 años, el uribismo ha dominado la política nacional. Con una apuesta sustancialmente diferente a la de la Constitución de 1991, Álvaro Uribe instaló su agenda de la seguridad democrática, que insistía en la confrontación armada con las guerrillas y en la doctrina del enemigo interno, a la luz de la guerra contra el terrorismo. La reelección y el cuestionamiento de las Cortes generaron desbalances institucionales de cara al diseño constitucional del 91.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue, sin embargo, un intento por retomar el cause constitucional trazado desde 1991 al insistir en la agenda de paz, restablecer la confianza en las Cortes y desmontar la figura de la reelección presidencial. No obstante, Uribe seguía siendo el político con mayor influencia en la esfera pública, tal como se evidencia en la apretada reelección de Santos con su apuesta por lograr el acuerdo de paz con las FARC (menos de un millón de votos por encima del candidato de Uribe: Oscar Iván Zuluaga), en el triunfo del No en el plebiscito por la paz (con una diferencia de 53.908 votos), en la elección de Iván Duque sobre Gustavo Petro en el 2018 (con una diferencia holgada de 2’338.891 votos), y en el twitt de Uribe del 30 de abril del 2021, en el que, en el marco del paro nacional, llamaba a soldados y a policías para que ejercieran “el derecho de utilizar las armas para la auto-defensa y la defensa de personas y bienes” contra el “terrorismo vandálico”; lo que generó un incremento sustancial en la violencia policial en contra de manifestantes (Temblores ONG, 2021). Todo lo anterior muestra lo determinante que ha sido el expresidente y exsenador Uribe para el desarrollo de los eventos políticos en Colombia.

A pesar de ello, el mismo acuerdo de paz, tras sus tropiezos y desfinanciación sustancial por parte del gobierno Duque, ha trazado una nueva trayectoria nacional que abrió agendas como la de la construcción de paz territorial, la de instalar mayores capacidades institucionales en la periferia, la lucha contra la corrupción y la desigualdad, así como la de garantizar la protección de los derechos humanos; agendas lejanas del proyecto securitista del uribismo. El desinfle del uribismo se palpó con los resultados del ciclo electoral a las legislativas del 2022: el partido Centro Democrático (CD) pasó de ser la primera fuerza en el Congreso a ser la cuarta, abriéndole paso al Partido Liberal y a un nuevo actor institucional: El pacto Histórico, partido político conformado por movimientos divergentes bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien, siendo exguerrillero con agenda progresista, logró la presidencia de Colombia, en una segunda vuelta donde no estaba el candidato del uribismo: Federico Gutiérrez (también conocido como “Fico”).

De hecho, desde noviembre del 2021, cuando por encima de las decisiones de las bases del CD, Uribe designó el candidato a la presidencia por esa colectividad, todas sus decisiones y opiniones han sido poco relevantes para determinar la agenda nacional. En cambio, ha sido Petro quien ha determinado las discusiones políticas y los temas de los debates presidenciales, o bien por intención propia o bien por el efecto rebote que generó la campaña de desprestigio en su contra durante el ciclo electoral.

El CD se había desconectado de las necesidades populares y Uribe se mostraba errático con cada decisión: desde designar a Oscar Iván Zuluaga como candidato presidencial por el partido, por encima de liderazgos más populares como el de María Fernanda Cabal, hasta adherirse al outsider Rodolfo Hernández, pasando por la decisión de apartar a Zuluaga para unirse (tácitamente) a Federico Gutiérrez luego de las consultas interpartidistas del 13 de marzo del 2022. Lo cierto es que el mismo Uribe reconoció públicamente, el 16 de marzo del mismo año, que su reputación estaba afectando los resultados electorales y que hacía más al no “estorbar” en la contienda electoral (El Heraldo, 2022).

Desde el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, se veía que iba a ser el malestar social en contra de un gobierno a merced de los requerimientos del capital financiero y de Uribe, lo que iba a determinar el rumbo del país; luego la pandemia ahogó los humores, pero estos se acrecentaron con el estallido social del 28 de abril del 2021.

Frente a esta trayectoria nacional resulta relevante revisar el comportamiento del fortín político de Álvaro Uribe Vélez: la región cafetera, compuesta por los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, donde se garantizó el triunfo de Iván Duque en el 2018 y revitalizó el uribismo luego de los gobiernos de Santos.

Estos departamentos son una de las zonas más conservadoras del país, junto con los Santanderes3. En este ciclo electoral, la sorpresiva figura de Rodolfo Hernández generó una escisión en los bastiones del uribismo y en la región cafetera, que ha tenido históricamente el mismo comportamiento electoral: Antioquia se mostró fiel al proyecto uribista, pero el Eje Cafetero no. Se trata entonces de mostrar, a partir de la teoría del camino dependiente (North, 1990), cómo Antioquia se resiste al cambio, a pesar de que sí se vislumbran síntomas del mismo, desde la reconfiguración del Congreso.

Desde el 26 de febrero del 2010, cuando la Corte Constitucional frenó el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, el uribismo se ha ensañado contra esa y las demás Altas Cortes del poder judicial. El legado del cambio institucional que significó la primera reelección era un descalabro para el sistema de pesos y contrapesos contemplado en la Constitución Política de 1991; que luego se corrigió por la abolición de la reelección en los gobiernos de Juan Manuel Santos, recuperándose la armonía de la división de poderes en el diseño constitucional, a pesar de la propia reelección de ese gobernante.

La estrategia de desprestigiar el poder judicial emprendida por el uribismo, agudizada en la actualidad en el marco del escándalo por los supuestos falsos testigos que estaba consiguiendo Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda, socava la credibilidad de esta rama del poder público, lo que resulta crítico, pues esta es la llamada a proteger los derechos de las minorías y garantizar las libertades individuales por encima del poder aplastante de las mayorías. La voz de las mayorías está ya garantizada en la elección de la cabeza del ejecutivo, y en cierta medida, en la configuración del legislativo, por lo que la independencia de los jueces funge como moderación frente al frenesí mayoritario que puede derivar en la legitimidad de figuras y prácticas autoritarias.

En Colombia, la creación de la Corte Constitucional, a partir de 1991, ha permitido dirigir la moral pública hacia horizontes más progresistas de lo que las mismas mayorías sociales pudiesen conducir. La voz de la mayoría le habría dado a Uribe un tercer periodo presidencial y haría hecho imposibles agendas como las de la dosis mínima, el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia. La misma Corte es quien ha decretado órdenes estructurales a través de la figura de los estado de cosas inconstitucionales (ECI), por vulneraciones masivas y sistemáticas a los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución Política, en casos donde la mayoría no tiene intereses ni producen réditos electorales que capten la atención de los legisladores, por lo que, antes de la orden de la Corte, ni el gobierno ni el Congreso habían emitido políticas públicas que apuntaran a dar soluciones4.

De hecho, la declaración del ECI para las víctimas de desplazamiento forzado, hecha por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 del 2004, fue uno de los antecedentes que permitió la formulación y posterior aprobación en el Congreso de la Ley 1448 del 2011 o ley de Víctimas y Restitución de Tierras, norma que dio muestras de la voluntad del gobierno Santos de poner la cuestión agraria y las víctimas en el centro del debate público, lo que a su vez cimentó los acuerdos de paz con la entonces guerrilla de las FARC.

Contrario a la tensión entre el ejecutivo y el poder judicial durante la mayor parte de los gobiernos de Uribe Vélez, la Sentencia Constitucional y la Ley 1448 fueron parte de un proceso de articulación de las instituciones en torno a las víctimas del conflicto armado, en tanto la Corte Constitucional instó al legislativo a crear leyes en materias críticas, el Congreso acató y desarrolló la legislación, por iniciativa presidencial. Sin embargo, a pesar de la extensión por 10 años de la misma ley, el gobierno Duque no mostró voluntad política a través de la destinación de recursos para responder a problemas tan estructurales del país, como la acumulación de tierras en pocas manos y el hecho victimizante de la desterritorialización de campesinos en un país agrario como el nuestro.

Ante el protagonismo que ha asumido la Corte Constitucional para profundizar los lineamientos de la carta del 91, el uribismo ha insistido en que los jueces constitucionales se extralimitan en sus funciones, las cuales estarían solamente restringidas a un control formal de constitucionalidad, puesto que, proferir sentencias de fondo es ejercer funciones legislativas que modifican sustancialmente el ordenamiento jurídico, lo que, a juicio de ese sector político, implicaría un gobierno judicial aristocrático y elitista que en cabeza de nueve magistrados toma decisiones que suplantan la voluntad general y del constituyente primario, máxime cuando estos no son elegidos por voto popular. De ese modo, dicha Corte es señalada como una fuerza contramayoritaria que desacredita la voluntad popular y ejerce una especie de tiranía al desconectarse de los sentimientos mayoritarios del pueblo.

Aunque es cierto que las cortes cumplen una función contramayoritaria, es por ello mismo que se han convertido en el baluarte de las democracias occidentales, en tanto que garantizan las libertades individuales que el liberalismo atesora, protegiéndolas no solo de la tiranía del poder estatal, sino de la tiranía de las mayorías sociales.

Mas cabe aclarar que las sentencias de la Corte para resolver casos concretos, aunque sí tienen efectos vinculantes, son en esencia exhortaciones a los poderes legislativo y ejecutivo, quienes son los verdaderos llamados a reglamentar en detalle, a desarrollar el entramado institucional y administrativo necesario, y a proferir el presupuesto para que esos lineamientos jurídicos sean más que una recomendación o resolución ad hoc; de forma que son el Congreso y la Presidencia de la República los habilitados para resolver problemas de forma estructural y sostenida en el tiempo a través de las políticas públicas.

Con la campaña en contra del plebiscito por la paz, el uribismo seguía insistiendo en que un acuerdo de paz con las FARC no significaba una profundización de la democracia colombiana ni el robustecimiento de la capacidad estatal, sino todo lo contrario: la subordinación del ordenamiento constitucional a las demandas de un grupo narcoterrorista.

Desde el 2002, Uribe ha negado la existencia del conflicto armado en Colombia; de hecho, fue sintomática la confrontación pública del 2007 entre el entonces comisionado de paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, y el exmagistrado y exsenador Carlos Gaviria Díaz, sobre el delito político, poniendo a la luz el argumento uribista sobre las guerrillas, entendidas no como rebeldes en contra de un sistema político que consideran injusto, sino como delincuentes comunes que buscan enriquecimiento individual y que además, cometían crímenes aún más graves, por lo que su castigo debía ser, no menor sino mayor.

Uribe se ha concentrado en fortalecer la capacidad bélica del Estado, lo que no necesariamente significa una estatalidad fuerte, ya que no contribuye a una presencia integral del Estado, con capacidad administrativa de recaudo ni de entrega de bienes y servicios que contribuyan al bienestar material de la población (Mann, 2004). Adicionalmente, su propuesta de construir nación a partir de la doctrina del enemigo interno, en el marco de la guerra contra el terrorismo, ha profundizado una escisión que exacerba las confrontaciones entre conciudadanos: nada más alejado a la idea de unidad nacional.

De manera adicional, el negarle el estatus de beligerancia a facciones armadas que han insistido históricamente en un sistema político más igualitario e incluyente, es persistir en la senda autoritaria para garantizar una estatalidad que a fin de cuentas resulta precaria. En cambio, reconocer que la existencia y permanencia en el tiempo de las guerrillas obedece a problemas estructurales irresueltos como la estructura agraria, implica abrir canales institucionales que no solo contribuyen a una mayor democratización, sino a una pacificación —por la capacidad pacificadora de la democracia, tal y como lo señalan Mazzuca & Munck (2014)—; además de la capacidad que ganaría el mismo Estado de tener presencia en los territorios antes controlados por esos actores armados, lo que en últimas también robustece la estatalidad.

En ese sentido, la apuesta de Santos por utilizar su capital político para construir paz contribuyó al robustecimiento de la democracia y el Estado colombianos, una verdadera apuesta institucionalizante en tanto que, el acuerdo de paz es una continuación y profundización de la Constitución política de 1991. Piénsese por ejemplo en el estatuto de la oposición que enunciaba ese texto en su capítulo 3 y exhortaba a su reglamentación; fue solo 15 años después, con el acuerdo de paz con las FARC que el enunciado tomó cuerpo institucional y normativo para su efectiva aplicación.

Por su parte, la reelección de ese presidente en el 2014, fue el claro apoyo electoral al proyecto de país en torno a construir paz, contrario al de hacer la guerra; aun cuando el margen del triunfo en las urnas fue bastante apretado en la segunda vuelta, con 922.341 votos más que los de Oscar Iván Zuluaga, margen que evidenció la tarea juiciosa del uribismo por hacer oposición en el Congreso y en la esfera pública en general, a través de un discurso pugnaz contra del gobierno Santos y escéptico frente al componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC. A pesar de ello, los dos gobiernos de Juan Manuel Santos apostaron por lograr el acuerdo y brindarlo en el bloque de constitucionalidad, por medio de repartos burocráticos y el fast track en el Congreso; todo lo que, sin duda, dejó mucho escepticismo en la opinión pública, acentuado por la entonces oposición uribista, empañando la idea de que la paz era un derecho constitucional y por ello, esos acuerdos no eran la política del gobierno Santos, sino una política del Estado colombiano que debía trascender al presidente de turno. Fue así como fracasó el sometimiento del acuerdo a la refrendación popular a través del plebiscito (con 6.431.372 votos en contra y 6.377.464 a favor, una diferencia de apenas 53.908 votos), liderado por un gobierno confiado en el voto de opinión que no activó ninguna estructura partidista en los territorios.

Acto seguido, fue fundamental la institucionalización del acuerdo de paz por parte de Santos, para hacer del mismo una política de Estado y no un programa de gobierno, ya que el acuerdo es más que un desarme por parte de la guerrilla de las FARC; pero a su vez, el alcance está lejos de constituir, como lo señalaba el uribismo, una deformación del entramado constitucional vigente o una alteración del sistema económico capitalista, todo lo contrario: el estatuto de la oposición era una deuda constitucional; la paz territorial significa la ampliación de la presencia estatal; la erradicación manual, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y el catastro multipropósito no son más que el cuidado del medioambiente, la dignificación del campesinado y la posibilidad estatal de contar con información sobre su territorio para restablecer víctimas, ampliar la estructura tributaria y fortalecer proyectos productivos en el agro.

Las elecciones nacionales de 2022 dieron grandes sorpresas que empiezan a vislumbrar un debilitamiento del discurso uribista que ha gobernado el país en los últimos 20 años (cabe recordar que Juan Manuel Santos fue el candidato uribista a las elecciones presidenciales del 2010, aunque rápidamente se apartó de su promotor y su triunfo en el 2014 fue genuinamente por una agenda alternativa a la uribista).

En este ciclo electoral es la primera vez en la historia de Colombia que un partido o movimiento político de izquierda logra la bancada más grande en el Congreso y la Presidencia de la República, en detrimento del uribismo y otras apuestas políticas con alta participación en el gobierno desde el 2002. El Pacto Histórico (PH) alcanzó 20 curules en el Senado y 27 en la Cámara de Representantes, por encima de partidos tradicionales de alta participación burocrática en todos los gobiernos anteriores desde la presidencia de Uribe, como el CD (el partido del gobierno Duque), Cambio Radical y Partido de la U, que nacieron en el seno del uribismo y que se convirtieron en fortines para cuotas burocráticas durante los dos gobiernos de Uribe, los dos de Santos y el de Duque.

En relación con sus triunfos en el Congreso del 2018, el CD perdió 22 congresistas para las legislativas elegidas en el 2022, Cambio Radical 17 y el Partido de la U 13. Por su parte, los partidos Liberal y Conservador, de tipo tradicional en la historia política del país, se mantuvieron a flote: el Liberal con 46 congresistas, 3 menos que en el 2018; y el Conservador con 40 congresistas, 5 más que en el 2018. En contraste, propuestas alternativas al gobierno Duque crecieron, como la Alianza Verde, que en su suma con Centro Esperanza sumaron 8 curules más en el ciclo electoral del 2022.

Adicionalmente, las consultas interpartidistas mostraron mayor preferencia por la consulta del PH con 5.818.375 votos, seguida por la del continuismo de Equipo por Colombia, con 4.145.691 votos y, finalmente, la de la Coalición Centro Esperanza, que obtuvo 2.287.603 votos; resultados que mostraron que no era la derecha y mucho menos el centro político los que iban a liderar los vientos de cambio que reclamaba el país.

Otro elemento que avizoró la crisis del uribismo y de las formas tradicionales de hacer política, fueron los 785.215 votos que obtuvo Francia Márquez en la consulta que realizó la izquierda en el 2022, preferencia electoral que estuvo por encima de los 723.475 votos de Sergio Fajardo, quien había sido la sorpresa electoral de la primera vuelta en el 2018, cuando estuvo a 261.558 votos de ganarle a Petro, y frente al que se presumía que Iván Duque no tenía oportunidad superar. Los resultados favorables a Márquez en marzo del 2022 resultaron sorpresivos, al tratarse de una mujer afro, víctima de desplazamiento forzado, que se convirtió en líder ambiental, la misma que ha logrado ganarse su espacio en la política desde las bases sociales del departamento Cauca, a partir de una experiencia vital de resistencia y tenacidad, con un discurso vital y alejado de las formas institucionales tradicionales del país.

Esos resultados difirieron del ciclo electoral del 2018, cuando la consulta de la derecha, llamada la “Gran Consulta por Colombia”, sacó la delantera al obtener 5.954.118 votos, mientras que la consulta de la izquierda, nombrada “Inclusión Social por la Paz”, obtuvo 3.363.673 votos, en su mayoría para el entonces precandidato Gustavo Petro.

Es así como el resultado de las elecciones parlamentarias del 2022 fue la clara derrota del uribismo en las urnas. La agenda de cambio se impuso y el reducto de continuismo es cada vez más débil, inclusive el fortalecimiento del partido Conservador ilustra una base electoral ideológicamente contraria al progresismo del PH y de la Alianza Verde-Centro Esperanza, pero desencantada con el uribismo. Aun a pesar de la adhesión del nuevo director del partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo al gobierno Petro, sus bases son cada vez más contrarias a ese afán burocrático para mantener a flote la estructura del partido en las regiones y le demandan coherencia ideológica. Las grietas que se abrieron al interior del PH por la forma en la que se configuraron las listas cerradas y los puestos preferenciales a candidatos con estructura partidista, pero sin conexión con los procesos sociales, es sin duda una ruptura que se reflejará en las elecciones locales del 20235.

No obstante, no es de menospreciar el ejercicio que el uribismo pueda hacer desde la oposición y su capacidad histórica para activar el discurso de odio que tan efectivamente moviliza a los votantes. Frente a este panorama, los líderes de opinión del CD: Álvaro Uribe; Miguel Uribe, el primer senador más votado de ese partido, con 223.167 votos; María Fernanda Cabal, la segunda más votada, con 196.865 mil votos6; Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria y Francisco Santos, podrían acudir a su estrategia discursiva en contra de cualquier apuesta de Petro que les afecte y en aras de restarle posibilidades a su proyecto político de triunfar en las elecciones regionales del 2023.

Es importante resaltar el éxito que han tenido las estrategias discursivas simples y de gran calado que ha desarrollado el CD en el marco electoral. La tesis del estado de opinión, desde el primer gobierno de Uribe, ha dejado un legado en el estilo de hacer política que se ha manifestado en repetidas ocasiones:

● En las dos presidencias de Uribe, toda protesta era desactivada con el discurso de “la infiltración de la guerrilla” y posteriormente por “la expansión del socialismo en América Latina a través del Foro de São Pablo”.

● En el 2014, en contra de la reelección de Juan Manuel Santos, se hablaba de ese candidato como quien le “entregaría el país a las FARC” y en contra del plebiscito por la paz activaron la amenaza que representaba la “ideología de género” para los valores familiares, en referencia al enfoque de género, el cual transversalizaba los acuerdos con esa guerrilla.

● Para las elecciones presidenciales del 2018, la estrategia discursiva en contra de Petro fue que el candidato de izquierda era la encarnación de Fidel Castro y Hugo Chávez, quien implementaría en Colombia un “régimen castro-chavista” y nos “convertiríamos en Venezuela”, lo que significaría afrontar una crisis hiperinflacionaria y luego llegar a migraciones masivas de colombianos por todo el mundo.

● Durante el gobierno Duque y en el marco del estallido social del 2021, el discurso desactivador del CD se intentó articular advirtiendo una amenaza ante una inminente “revolución molecular disipada”, discurso que no tuvo mayor eco, más allá de círculos académicos posmodernos. A nivel discursivo ahí vemos un punto de quiebre en la credibilidad del discurso uribista para dirigir la opinión pública.

● A pesar de ello, el discurso uribista sí logró afectar la legitimidad del paro nacional con el uso del rótulo de “terrorirsmo vandálico”, para referirse a los repertorios de acción colectiva violenta por parte de jóvenes urbanos y populares organizados en las denominadas Primeras Líneas. Lo que en efecto, legitimó la campaña de desprestigio de todo el movimiento social, la represión policial y la subsiguiente judicialización de esas expresiones específicas en Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla, Santander, Tunja, entre otros.

● Al pasar las legislativas, el partido del gobierno Duque activó su estrategia discursiva en contra de Petro, el candidato más opcionado en las encuestas para ganar la presidencia. Uribe había manejado la agenda pública durante el último año con el discurso originado en el 2018 del miedo al “castro-chavismo” y de “convertirnos en Venezuela”; discurso que al no dar resultados en el 2022 se enfocó en descalificar a la persona de Petro como una “amenaza para la libertad, las instituciones democráticas y la economía de mercado” por ser un líder “populista” y porque sus propuestas de aumentar impuestos al latifundio improductivo de tierras fértiles (lo que Petro llamaba “democratizar el campo”), ha sido presentado como “expropiar tierras”, un “completo riesgo para la propiedad privada” (Arango, 2022).

A pesar de todos los intentos del CD por impedir la llegada al poder de un candidato alternativo a través del desprestigio de sus contendores y el apoyo a Federico Gutiérrez, la primera vuelta presidencial dejó la segunda sorpresa de este ciclo electoral, después de Francia Márquez: el outsider Rodolfo Hernández.

Contrario a lo que las encuestas venían mostrando de una segunda vuelta entre Petro y Fico, a excepción de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría en la que mostraba un empate técnico entre Fico y Hernández, se configuró el triunfo de dos políticos no-tradicionales y no continuistas del legado uribista: por un lado, Petro, un político que ha estado por más de 30 años en la oposición, por lo que se consideraba en su momento un antiestablecimiento; y por otro, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien se ha desempeñado la mayor parte de su vida en el sector privado y que basó su campaña en presentar una apuesta discursiva desligada de las formas políticas tradicionales, democráticas, institucionales, y legales, sin estructura política y casi sin propuesta programática.

El paso de Petro a la segunda vuelta estaba asegurado dado su posicionamiento político; sin embargo, la sorpresa de Hernández capitalizó el descontento con el continuismo del CD y a la vez, solventó el miedo a Petro, que había sido exitosamente implantado a través del discurso uribista. Todo lo que significó un triunfo muy apretado de Gustavo Petro.

En efecto, a los 5.953.209 votos favorables a Hernández en la primera vuelta, se sumaron muchos de los 5.058.010 votos de Gutiérrez, para lograr el resultado en segunda vuelta de 10.580.412 votos. Por su parte, Petro logró pasar de 8.527.768 en primera vuelta a 11.281.013 en segunda; es decir que sumó 2.753.245 de sus propias bases en territorios, al aumentar la participación donde ya había ganado, porque ni con los 888.585 votos de Fajardo (que no se le sumaron todos) le hubiese alcanzado para triunfar en segunda vuelta contra el outsider Hernández, recargado del miedo al “socialismo camuflado” que supuestamente representaba Petro.

De hecho, la alta politización y polarización de la campaña presidencial, atravesada por el discurso de odio, la campaña sucia, el desprestigio mutuo y las noticias falsas, contribuyó al histórico índice de participación electoral del 58 %, en un país donde rara vez se supera el 50 % de participación del censo electoral; algo que no se veía desde las elecciones presidenciales de 1998 de Andrés Pastrana vs. Horacio Serpa.

Esa situación evidenció también que, contrario a lo que señalan los medios de comunicación, la polarización no es el peor mal del país, sino que fue esta la que permitió robustecer la democracia, ya que no es ella misma un daño a la democracia, si no se sale de los cauces institucionales. Esto implica que la estrategia discursiva del uribismo aunque use noticias falsas y sea altamente ideologizada, termina invitando a la ciudadanía a involucrarse en el debate público; queda la duda sobre la calidad de esa participación, pero, en efecto, es una estrategia efectiva para generar movilización y transformaciones.

Las consecuencias de la pandemia y la desconexión del presidente Duque con las necesidades apremiantes que atravesaba el país, con una pobreza monetaria y desigualdad en aumento (DANE, 2021), fueron sin duda condiciones necesarias para el fracaso palpable del uribismo en este ciclo electoral. La obstinación de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por tramitar dos reformas fiscales regresivas que beneficiaban al sector financiero, una antes de la pandemia y otra después, no dejaron más que sinsabores en la población que se indignó en las calles después de cada anuncio de esas reformas: en el 21 de noviembre del 2019 y en el 28 de abril del 2021.

3. La escisión del bastión uribista y la resistencia de Antioquia al cambio

os resultados muestran el debilitamiento de los partidos políticos que han tenido partidas burocráticas y participación en los gobiernos anteriores y el descontento generalizado con la administración Duque; panorama claro en el nivel nacional, ante el que resulta paradigmático el comportamiento electoral de Antioquia en la primera vuelta, como el único departamento del país que le siguió dando el triunfo al continuismo del uribismo.

En la primera vuelta del 2018 se presentó un escenario de dos polos, en cambio, en el 2022 la presencia de Hernández creó un tercero excluido (Bobbio, 2000), ni petrista ni uribista; con un trasfondo antiuribista manifestado tan claramente en las calles y la petrofobia del discurso desplegado por el gobierno a través de los medios de comunicación (Duzán, 2022), que escindió en tres el panorama y le disputó a Federico Gutiérrez el bastión uribista, a excepción del departamento de Antioquia.

Adicionalmente, Petro arrebató al uribismo la mayor votación en los departamentos de la región atlántica: Bolívar, Magdalena y Cesar, así como el archipiélago de San Andrés y Providencia, luego de la impopularidad que generó en los raizales la mala gestión del gobierno Duque del desastre del huracán Iota.

En el Pacífico, la propuesta de Gustavo Petro obtuvo la mejor votación en el Valle del Cauca, departamento con mayor represión policial y violencia homicida contra manifestantes en el marco del paro nacional del 2021; también en la región de la Amazonía, en los departamentos de El Amazonas y Guainía, este último, donde Duque había ganado hace cuatro años y que es departamento de frontera con Venezuela, donde el fenómeno Hernández fue muy fuerte, por su discurso contra la presencia de migrantes venezolanos.

Por su parte, los electores en Bogotá apostaron en el 2018 al tercero incluyente (Bobbio, 2000), personificado en Sergio Fajardo, con una propuesta de matices progresistas y con seguridad económica para la inversión extranjera; en el 2022 se fueron con Petro desde la primera vuelta, aparentemente en reacción a que allí también se experimentó una fuerte represión policial durante el estallido social. Finalmente, la cuna del uribismo: la región cafetera, se atomizó en primera vuelta y, como ya mencionamos, Antioquia permaneció fiel al proyecto uribista con Federico Gutiérrez, Caldas le apostó a Hernández, pero Risaralda y Quindío le dieron el triunfo a Petro, aunque con un pequeño margen de diferencia. Así se evidencia en las imágenes 1 y 2:

Imagen 1. Mapa de Colombia para la primera vuelta presidencial en el 2018

Fuente: Caracol Noticias (2018)

Imagen 2. Mapa de Colombia para la primera vuelta presidencial en el

2022

Fuente: Red+Noticias (2022)

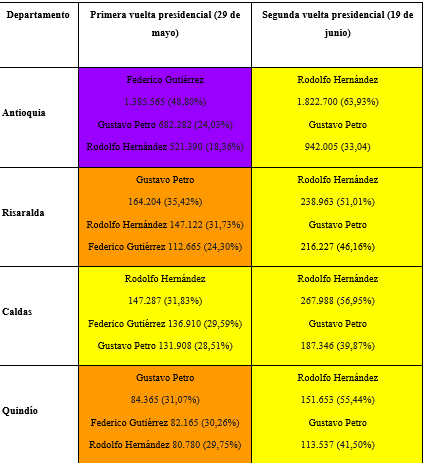

Por su parte, la sorpresiva presencia de Hernández en la segunda vuelta del 2022 le permitió sumar sus votos y buena parte de los de Federico Gutiérrez, Antioquia se sumó a esa tendencia y se configuró como el bastión cafetero en contra de Gustavo Petro, en este caso para apoyar a Hernández tal y como se observó en el 2018. Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío votaron por la continuidad pues, en los últimos dos, la poca diferencia de Petro en la primera vuelta se solventó con la suma de los votos de Hernández y Gutiérrez.

Imagen 3. Mapa de Colombia para la segunda vuelta presidencial en el 2018

Fuente: Radionacional (2018)

Imagen 4. Mapa de Colombia para la segunda vuelta presidencial en el 2022

Fuente: CNN (2022)

Ahora bien, aunque el mapa nacional de los resultados lleva a concluir que Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío son fortín del uribismo, el hacer un zoom en cada uno de esos departamentos permite ver realidades diferenciadas en ellos.

En Antioquia, en la primera vuelta el uribista Gutiérrez se impuso con 1.585.565 votos, seguido por Petro con 682.282 y Hernández con 521.390, que suman un total de 2.789.237 votos. Pero porcentualmente, Petro y Hernández sumaron solo el 43 % del total; es decir, 1.203.672 votos, lo que permite concluir que en ese departamento la fuerza mayoritaria fue del uribismo, en este caso favorable a Federico Gutiérrez.

En el departamento de Caldas, Hernández llevó la primera posición con 141.287 votos, seguido de cerca por Gutiérrez con 136.910 y por último, Petro con 131.908. De los cafeteros, este fue el departamento donde fueron más estrechos los resultados entre los tres punteros, pero del total de los 410.105 votos sumados por esos candidatos, 273.195 fueron para Petro y Hernández; es decir, el 67 % de los votos, lo que mengua la fortaleza uribista en ese departamento.

Por su parte, en Quindío el comportamiento electoral varió en el orden de preferencia de los candidatos, aunque con resultados similares a los de Caldas en contra del uribismo; el triunfo en primera vuelta fue para Petro con 84.365 votos, el segundo lugar fue para Gutiérrez con 82.165 y el tercero para Hernández, con 80.780. Allí los votos no uribistas sumaron 165.145 votos; es decir, el 66,77 % de los 247.310 votos que sumaron los tres candidatos, lo que también pone en duda la hegemonía electoral uribista.

Para el caso de Risaralda, el triunfo de la primera vuelta fue para Petro, con 164.204 votos, seguido de Hernández con 147.122 y Gutiérrez, en la cola de los 3 punteros ,con 112.665 votos. De ese modo, 423.991 de los votos que en Risaralda sacaron estos 3 primeros candidatos el 73 % de los votos fueron para los dos candidatos no-uribistas; es decir, 311.326, lo que pone en duda la potencia electoral del uribismo en ese departamento.

De esa forma vemos que, en la primera vuelta, solo en Antioquia Federico Gutiérrez le sacó más del doble de ventaja al segundo competidor, Gustavo Petro, mientras que este y Rodolfo Hernández estuvieron muy apretados allí. En cambio, en el resto del Eje Cafetero la diferencia entre los tres fue muy poca y en sus totales sumaban un poder electoral mucho menor para las fuerzas del uribismo.

La dinámica de la segunda estuvo marcada por el candidato del Pacto Histórico, entre petristas y antipetristas, en este caso divididos en la preferencia de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En consecuencia, se configuraron esos dos bloques, en el lado de los antipetristas, en el que se unió el importante caudal electoral que ya arrastraba Rodolfo Hernández, el denominado uribismo y sectores de partidos tradicionales como el conservador y el liberal, entre otras fuerzas políticas.

Es de resaltar que para la segunda vuelta presidencial del 2022, votaron el 58,09 % de los colombianos habilitados, con un aumento significativo en la participación general, si se tiene en cuenta que en el 2018 votaron el 54 %; es decir, hubo un aumento de 3,2 puntos porcentuales.

Ya para la segunda vuelta las cifras en estos cuatro departamentos se alinean por Hernández y se configura un bastión antipetrista, ya no necesariamente uribista, pues como se ha demostrado en este análisis, electoralmente el uribismo quedó menguado en todo el territorio nacional, a excepción de Antioquia.

El caso de Antioquia además muestra que del 1.585.565 de votos que obtuvo Federico Gutiérrez en la primera vuelta, solo 1.301.310 se fueron con Hernández, lo que a este le aportó un crecimiento superior al 71 % (siendo este el departamento con mayor crecimiento para este candidato); no obstante, si se tiene en cuenta que hay decrecimiento significativo en la votación en Antioquia y que Petro logra un incremento de su votación de 259.723 nuevos votos, se puede inferir que el uribismo y el antipetrismo no lograron movilizar a las urnas a todos sus seguidores en su principal fortín electoral.

Para Risaralda entre la primera y segunda vuelta Gustavo Petro Creció 52.023 votos; es decir, un 24 % sobre los resultados de la primera, y Rodolfo Hernández un 38 %; es decir 91.841 votos. Sin embargo, la suma de votos entre Hernández y Gutiérrez decreció en 20.824 votos, lo que representa un -9 % del total; es decir que, aunque Hernández creció más de 90 mil votos, 20 mil del uribismo y antipetrismo no se fueron con él, pese a que Federico Gutiérrez respaldó a Hernández para la segunda vuelta.

En el departamento de Caldas, por su parte, Rodolfo Hernández creció en 126.701 votos, un 47 %, pero la sumatoria de los votos de este candidato y de Gutiérrez en primera vuelta, devela que hubo un decrecimiento del 4 % en la participación del uribismo y el antipetrismo, mientras que Petro creció un 30 % para la segunda vuelta, con 55.438 votos más.

Finalmente, en el departamento del Quindío entre la primera y la segunda vuelta electoral, Petro creció en 29.172 votos, un 10 %, mientras a Hernández se le sumaron algunos votos de Federico Gutiérrez, al lograr 70.873, un 26 % de más, denotándose una mayor capacidad del uribismo y el antipetrismo en esta instancia electoral.

Tabla 1. Comparativo de la primera vuelta presidencial y la segunda

Fuente: Elaboración propia a partir de La República (2022)

En los departamentos del Eje Cafetero: Risaralda, Caldas y Quindío pierde el uribismo frente a los candidatos por fuera del establecimiento con grandes diferencias y no logra para segunda vuelta asegurar el traslado de votos hacia Hernández (el voto antipetro termina decreciendo), y si bien Hernández crece significativamente, un número importante de los votos del uribismo (o incluso del mismo Hernández) se diluyen en la segunda vuelta.

Para el departamento de Antioquia la fuerza del uribismo no se ve diezmada como ocurrió a nivel nacional; pero, es el único territorio donde disminuye la votación entre la primera y segunda vuelta, lo que podría explicar que el uribismo, ya sin candidato propio, no fue capaz de movilizar a todos sus militantes para votar en contra de Petro, que era su bandera en el departamento. Esto sumado al incremento de la votación del candidato del Pacto Histórico, y partiendo de la base de que los votos del uribismo en Antioquia no se irían en ningún caso para el petrismo (ya que estos representaban la fuerza antipetrista), se podría inferir que fueron por lo menos 300 mil uribistas los que no salieron a votar en contra de Petro en la segunda vuelta.

Sumando la región general hay un empate entre los outsiders y el uribismo en primera vuelta, lo que muestra un leve descenso del uribismo con una pérdida importante de fuerzas, pero que muestra, a su vez, que continúa con un importante respaldo en esta región, que podría, en el panorama de las elecciones locales, potenciarse como unos importantes bastiones para el uribismo, que permitirían demostrar que aún respira y fortalecer su posición como opositor al gobierno de Petro.

La escisión del bastión del uribismo dejó a Antioquia como último refugio de una fuerza política agonizante; sin embargo, las elecciones locales del 2023 serán la evidencia empírica que muestre si en efecto, el uribismo está muriendo o va a resurgir en su casa con fuerza para luchar de nuevo por un lugar en la presidencia del 2026.

La figura de Federico Gutiérrez va a ser determinante para liderar una oposición al gobierno de Petro desde Antioquia, si en realidad aspira a la alcaldía de Medellín y obtiene el cargo. Así mismo, su estrategia discursiva marcará una tendencia que podrá seguir bajo la línea del antipetrismo y no ya del uribismo; capitalizando ambas fuerzas, en tanto que simbólicamente representa el uribismo, pero puede usar solo el discurso antipetrista para captar a esa fuerza uribista que ante la figura de Hernández decidió no participar en las elecciones nacionales del 2022.

Arango, A. (2022, 16 de junio). Del uribismo al anti-petrismo. La Patria. https://www.lapatria.com/opinion/columnas/andrea-arango-gutierrez/del-uribismo-al-antipetrismo

Bobbio, N. (2000). La distinción rebatida. En N. Bobbio (ed.), Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política (pp. 49-69). Suma de Letras.

Caracol Noticias. (2018). Resultados de las elecciones presidenciales de Colombia 2018 – primera vuelta. https://www.youtube.com/watch?v=18uN__mQ71I

CNN. (19 de junio de 2022). Distribución de voto por departamento. https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/19/mapa-departamentos-resultados-elecciones-colombia-petro-rodolfo-hernandez-segunda-vuelta-orix/

Colombia. Congreso de la República. (10 de junio) Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Corte Constitucional. (22 de enero de 2004). Sentencia T-025 del 2004 [MP. Manuel José Cepeda Espinosa].

DANE. (2021). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria

DANE. (2022). Encuesta de Cultura Política 2021 (Comunicado de prensa). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/cultura-politica-encuesta

DeJusticia. (8 de febrero de 2022). 5 preguntas para entender el estado de cosas inconstitucional por la inseguridad de excombatientes. https://www.dejusticia.org/5-preguntas-para-entender-el-estado-de-cosas-inconstitucional-por-la-inseguridad-de-excombatientes/

Duzán, M. J. (21 de mayo de 2022). La petrofobia. Cambio. https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/la-petrofobia

El Heraldo. (2022, 16 de marzo). Uribismo aún no define apoyo a ‘Fico’ Gutiérrez. https://www.elheraldo.co/politica/uribismo-hara-una-consulta-para-definir-apoyo-federico-gutierrez-894866

La República. (2022). Elecciones 2022. https://www.larepublica.co/resultados-elecciones-2022/

Mann, M. (2004). La crisis del Estado-nación en América Latina. Desarrollo Económico, 44(174), 179-198.

Mazzuca, S. L. & Munck, G. L. (2014). State or democracy first? Alternative perspectives on the state-democracy nexus. Democratization, 21(7), 1221-1243.

North, D. (1990). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. En D. North (ed.), Cambio institucional (pp. 110-136). Fondo de Cultura Económica.

Radionacional. (8 de junio de 2018). Así quedó el nuevo mapa electoral y político de Colombia. https://www.radionacional.co/cultura/asi-quedo-el-nuevo-mapa-electoral-y-politico-de-colombia

Red+Noticias. (29 de mayo de 2022). Elecciones 2022: Así votaron las regiones colombianas en la 1.ª vuelta presidencial. https://redmas.com.co/w/elecciones-2022-votaron-regiones-colombianas-primera-vuelta

Temblores ONG [@tembloresong]. (7 de mayo de 2021). Este es el panorama de violencia que ha vivido la ciudadanía estos días de #ParoNacional. Las marchas van a continuar… [Infografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/COlxR0ep1fu/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Notas:

1Politóloga de la Universidad de Antioquia. Magíster en Ciencia Política de San Diego State University. Coordinadora del Pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: andrea.arangog@udea.edu.co

2Comunicador Social Periodista de la Universidad de Antioquia. Magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad. Coordinador de la línea de Democracia Local de la Corporación ConCiudadanía. Correo electrónico: juanbernal@conciudadania.org

3Región históricamente liberal en su ideología, que se ha derechizado a raíz de la crisis migratoria de venezolanos.

4Ejemplos de este tipo de decisiones son las condiciones inhumanas en las que viven los presos, la desatención de los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, la desnutrición de los niños y niñas wayuú en la Guajira, y la falta de garantías de seguridad para la población firmante del acuerdo de paz con las FARC que se encuentra en tránsito a la vida civil (DeJusticia, 2022).

5En Caldas, el puesto que le dieron al primo del alcalde: Santiago Osorio Marín, por encima de la activista Diana Marcela Álvarez; o en Antioquia, el puesto que le dieron al quinterista Alejandro Toro por encima de la líder sindical Luz María Múnera ilustran el malestar interno del PH.

6Nótese que la suma de los dos congresistas más votados, ambos del CD, es de 420.032 votos, menos de la mitad de los votos que sacó Uribe como el senador más votado por la misma colectividad en el 2018, con más de 870 mil votos.