Fuente: elaboración propia con base en Duarte (2017)

Luis Carlos Arbeláez Villegas1

La pobreza es un problema que generalmente ha sido asumido desde una perspectiva económica. Si bien es cierto que esta variable es importante para el estudio de ese fenómeno, no se puede descuidar un asunto fundamental en esta problemática: la relación que tiene con la política. En este sentido, la democracia se ha erigido como el régimen político por excelencia, que promulga libertades y establece numerosos derechos para las personas. La pregunta que surge en este contexto es, si la democracia tiene como pilares a la libertad y a la igualdad ¿pone la pobreza en tela de juicio la noción fundamental de la democracia? Para dar respuesta a esta pregunta, se abordarán los conceptos de democracia y de pobreza, luego, en una tercera parte, se establecerá la relación entre ambas variables y se sacarán las conclusiones.

Palabras clave: democracia, pobreza, desigualdad, instituciones políticas, representación.

Definir y aproximarse al concepto de democracia es una tarea compleja. Si se parte de la noción más básica y literal, que traduce el término como “el poder del pueblo”, se podrá empezar a desarrollar un constructo que permita llegar a una definición pertinente para este artículo. Al respecto, desde la idea de “el poder del pueblo”, la democracia debe ser un régimen político o una forma de gobierno en la que efectivamente el pueblo es el que manda (Sartori, 2009).

En esta parte surge una pregunta problematizadora ¿quién es el pueblo? Esta es una noción que ha variado a través de la historia y sobre la cual se han referido diferentes filósofos y teóricos políticos. Por ejemplo, para Aristóteles el “pueblo” era la parte más pobre o más numerosa de la polis; sin embargo, se contemplan dos tipos de nociones operativas que ayudan a resolver esta inquietud:

La primera noción es la de mayoría absoluta, la cual sostiene que la parte más numerosa de una sociedad determinada tiene todos los derechos, mientras la minoría no tiene ningún derecho. Y la segunda, es la mayoría relativa, donde se concreta que la mayoría tiene derecho a la toma de decisiones, pero sin desconocer el respeto de los derechos de la minoría (Sartori, 2009). En consecuencia, para el caso de la democracia liberal, la forma adecuada es la noción de mayoría relativa, en tanto se reconoce y respeta los derechos de las minorías.

En este sentido, se puede hablar de uno de los principios fundantes de la democracia; es decir, “el fundamento de toda autoridad reside en la colectividad de los ciudadanos: solo hay poder legítimo si emana del pueblo y no hay coacción aceptable sino está basada en su consentimiento” (Chevallier, 2011, p. 76). De esta manera, la democracia es una forma de gobierno que incluye la libertad en la relación política. Si se tiene en cuenta que la democracia contemporánea aplica en contextos sociales que albergan a millones de personas, este régimen no se utiliza ni se materializa de forma directa como en la antigüedad. Aparece entonces otro elemento importante en esta discusión y es el de la lógica representativa de la democracia.

Básicamente, lo anterior define la forma de organización de la sociedad democrática, donde se postula que el pueblo no tiene la responsabilidad directa sobre la gestión de los asuntos públicos. Para dicha gestión, se eligen unos representantes y estos actuarán y decidirán en nombre del pueblo. Así, la participación de los ciudadanos se basa en dos pilares fundamentales para la democracia, estos son: la libertad y la igualdad.

De tal manera, cualquier ciudadano podrá —en teoría— tener la posibilidad de ejercer de manera libre y en igualdad de condiciones sus derechos. Dicho de otra forma, la democracia “con la generalización del sufragio y de la elegibilidad da a cada ciudadano la posibilidad no solo de participar, como elector, en la elección de los gobernantes, sino de acceder, como elegido, al ejercicio de las responsabilidades políticas” (Chevallier, 2011, p. 280).

Ahora, como se ha dicho, la democracia establece una serie de derechos entre los cuales se destacan la libertad y la igualdad de los ciudadanos; por tanto, el fin de las sociedades democráticas es el bien común de todos los que hacen parte de ella. En relación con lo anterior, cuando los ciudadanos tienen el privilegio de tomar decisiones sobre asuntos públicos, estás deberían estar destinadas a mejorar la vida de todos los integrantes de la sociedad. Sin embargo, como se irá observando, las democracias contemporáneas no funcionan de esta forma. Es más, casi todos los países democráticos están lejos de funcionar de manera ideal, donde la libertad, la igualdad y demás derechos de las personas se garanticen de forma amplia y real.

En este orden de ideas, la pobreza es un fenómeno que pone en cuestión el funcionamiento de muchas democracias. Es cuestionable —según lo que se ha mencionado hasta el momento sobre las garantías que obligan a los regímenes democráticos— que existan personas alrededor del mundo que mueran de hambre y que carezcan de lo mínimo para llevar una vida digna. Lo anterior es un problema que cuestiona la legitimidad de los representantes y de las decisiones que toman. Si las decisiones sobre los asuntos públicos se toman basadas en la idea del bien común ¿por qué hay tanta pobreza en las democracias contemporáneas?

Al igual que pasa con el concepto de democracia, llegar a una definición unívoca sobre la pobreza, también es una tarea compleja. Hay posturas interesantes como la de Amartya Sen (2000), según la cual este fenómeno remite a una privación de capacidades y de oportunidades y no exclusivamente a las limitaciones económicas. En lo que respecta a el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la definición de la pobreza puntualiza en los efectos que genera en las personas que se encuentran en dicha condición, materializandose en la imposibilidad de vivir una vida “larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás” (PNUD, 1997, p. 17).

En esta misma orientación conceptual, según Dieterlen (2003), se pueden considerar dos dimensiones de la pobreza que hacen posible una definición del concepto. La primera dimensión es de corte económico y sostiene que son pobres las personas que carecen de lo indispensable para llevar una vida digna. Sobre esta dimensión la autora realiza dos diferenciaciones, una cosa es estar en una condición de pobreza extrema y otra, un tanto diferente, es estar en una condición de pobreza moderada. Desde esta dimensión económica, estar en la pobreza extrema significa no tener lo esencial para vivir. Es decir, no se cuenta con la nutrición ideal, no se trabaja, no se estudia y no se hace parte de la vida en sociedad. Por lo general, este tipo de personas nacen y mueren en la misma situación de pobreza (Dieterlen, 2003). De otro lado, la pobreza moderada hace referencia a un conjunto de necesidades básicas que no son satisfechas; sin embargo, los pobres moderados poseen “la capacidad, pero no las oportunidades de participar en actividades económicas e intelectuales” (Dieterlen, 2003, p. 27).

La segunda, es la dimensión ética de la pobreza. Esta hace referencia a una serie de valores morales que la pobreza pone en cuestión; por ejemplo, el respeto de sí mismo. Generalmente, las personas que se encuentran en esta situación, no son conscientes del valor que tiene su propia vida. Además, la confianza en sí mismo se ve minada por la situación difícil en la que se vive. Esta forma de entender la pobreza, provee un elemento humanista a dicho fenómeno, en la medida que rompe con la hegemonía de la lectura y definición económica o monetarista que habitualmente se hace de la pobreza.

En esta misma línea, es preciso regresar sobre los postulados de Amartya Sen, quien — como se destacó hace un momento— fue uno de los teóricos que contribuyó a una lectura más humanista y menos económica de la pobreza. Para este autor, la pobreza “abarca tanto al ámbito material de la supervivencia física, como a la esfera social de la participación en la comunidad y de la integración social” (Ponce, 2011, p. 39). Al respecto, la pobreza se encuentra relacionada con los dos valores sobre los cuales se cimienta la democracia, a saber, la libertad y la igualdad.

Los ciudadanos pobres se encuentran en una desventaja —de entrada— frente a los otros ciudadanos que gozan de una vida digna. Lo anterior tiene una implicación enorme en el funcionamiento de los Estados y es una clara muestra de que la pobreza es un problema global que afecta la esfera de la política, incluso, con implicaciones más fuertes de las que muestran los estudios realizados desde la economía. Desde la teoría de las capacidades, Sen ha puesto la atención en las “distintas combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser” (Urquijo, 2014, p. 64). A partir de esta perspectiva, se puede realizar un análisis de los problemas sociales que afectan a la sociedad actual, como la desigualdad, la injusticia, la falta de calidad de vida y la pobreza.

En este sentido, la pobreza ha sido definida por Sen (2000), como el “fracaso de las capacidades básicas para alcanzar ciertos niveles mínimamente aceptables” (p. 159). De esta manera, la pobreza puede ser entendida como la privación efectiva de las capacidades básicas y la frustración del proyecto de vida de determinada persona. Lo anterior se conecta con las dimensiones planteadas por Dieterlen (2003), donde se reconoce que la pobreza no solamente niega el acceso a cierta variedad de bienes y servicios, la pobreza también niega la capacidad de cada persona de realizarse como ser humano.

Para el Banco Mundial (2022), la medida estándar que define a las personas que se encuentran en un estado de pobreza extrema es la de vivir con menos de USD $ 2,15 por día2 . La tasa de incidencia de la pobreza extrema, que maneja el Banco Mundial para el año 2017,3 es de 9,1, que representa aproximadamente 680 millones de personas en esta condición. Muchas de estas se encuentran, sobre todo, en América y Europa, viven en Estados cuya forma de gobierno es la democracia.

De entrada, se puede plantear que la política y la pobreza guardan una relación complicada. Para el caso particular de la democracia, la pobreza es un estado en el que se manifiesta una privación de la libertad individual, que si se vincula con la democracia genera “una relación directa y problemática con un sistema de gobierno que precisamente nace de las libertades y hace de la libertad humana su nervio central” (Ponce, 2011, p. 37). En ese sentido, la extensión que en el siglo XX se hizo del estatus de ciudadanía a las personas nacionales mayores de edad, terminó por desestimar un ítem de la ciudadanía censitaria, donde era necesario tener cierto estado de vida para poder ser ciudadano. Es decir, a partir del siglo XX se puede empezar a hablar —en la mayoría de países democráticos del mundo— de ciudadanos pobres.

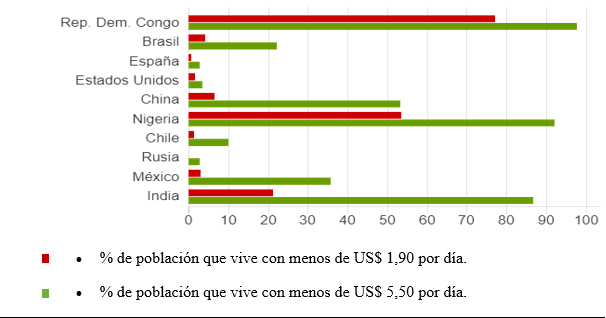

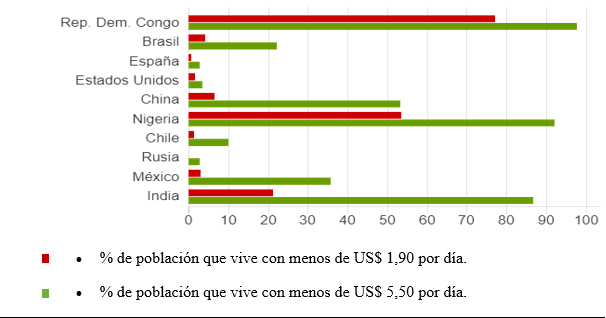

Se habla entonces de un fenómeno global, que afecta a muchas personas y que no discrimina casi a ningún país, por democrático que pueda ser. El siguiente gráfico ilustra un poco la situación descrita; en este se comparan diferentes países —muchos de ellos democráticos— en relación con el porcentaje de la población que vive con menos de US$ 1,90 al día o US$ 5,50 al día4.

Gráfico 1. Contraste de porcentajes de pobreza en algunos países del

mundo5

Fuente: elaboración propia con base en Duarte (2017)

En consecuencia, ¿cuáles son los efectos que produce un problema como la pobreza en la democracia? Para encontrar una posible respuesta, es necesario tener en cuenta que, la democracia “ideal” está compuesta al menos por siete elementos: 1) funcionarios electos; 2) elecciones libres e imparciales; 3) sufragio inclusivo; 4) derecho a ocupar cargos públicos; 5) libertad de expresión; 6) variedad de fuentes de información; 7) autonomía asociativa (Dahl, 1999).

Si se observa bien, las personas que se encuentran en una situación de pobreza absoluta o moderada difícilmente pueden aspirar a participar de forma real en las democracias contemporáneas. Es decir, a pesar de que los pobres también son ciudadanos y tienen los mismos derechos que los demás, estos, rara vez llegan a ser funcionaros electos o llegan a ocupar algún cargo público.

Esta es una muestra de que la igualdad de la cual tanto se ufanan las democracias contemporáneas, no es más que un asunto formal y discursivo. Para este caso concreto, se puede retomar el concepto de ciudadanos de segunda clase y hacer referencia a los pobres que, a pesar de contar formalmente con los mismos derechos que los demás ciudadanos, son discriminados y ven limitadas sus oportunidades de acceso a la oferta institucional en su calidad de decisores. El hecho de que sea difícil para un pobre llegar a ostentar el privilegio de representar y tomar decisiones dentro de la democracia, constituye una clara muestra de que son considerados ciudadanos de segunda.

El derecho de elegir y ser elegido —para el caso de las personas pobres— es aplicado de forma parcial, toda vez que los pobres participan y votan en las elecciones, pero muy rara vez podrán ser elegidos. Algunos podrán objetar este argumento afirmando que la igualdad de la cual habla la democracia es en términos de oportunidades, en la búsqueda del interés particular. Sin embargo, la desigualdad y la pobreza socavan la vida de los individuos y el ejercicio de su libertad y sus derechos como ciudadanos (Hurtado, 2011).

Es importante señalar entonces que la igualdad en la democracia es una condición para el ejercicio de la libertad, esta última entendida como el nivel de autonomía o de autogobierno que tienen los ciudadanos. En relación con ello, es difícil hablar de ciudadanos libres pero que no gozan de las mismas oportunidades o, mejor dicho, que no tienen la capacidad —dada su condición de pobreza— de incidir en las decisiones que se toman a nivel de Estado. Como lo afirma Ponce (2011) “si los pobres de una sociedad no son enteramente autónomos y libres, sus relaciones con el resto de los miembros de la sociedad no se establecen sobre la base de un mismo o parecido nivel de autonomía y libertad” (p. 57).

Lo anterior trae unas consecuencias importantes en el funcionamiento de la democracia. Uno de los casos en los que es visible la falta de libertad o de autonomía de los pobres en la democracia es la manera en la cual utilizan su derecho al sufragio. La gran mayoría de los pobres se encuentran preocupados en encontrar los medios necesarios para sobrevivir, de tal forma que no disponen del tiempo ni de los conocimientos necesarios para tomar “buenas” decisiones políticas. Esta situación es aprovechada por políticos que, de forma indelicada, abusan de los menos favorecidos.

Generalmente son las personas en situación de pobreza quienes son engañadas, sobornadas y manipuladas en las campañas políticas en época de elecciones. Esto le hace mucho daño a la consolidación de la democracia como forma ideal de gobierno. Como lo afirma Alonso (2002) los sectores más pobres y menos educados “son presa fácil de gobiernos autoritarios” (p. 60).

En consecuencia, la pobreza es un fenómeno que afecta de manera directa la estabilidad política de la democracia, esto se debe a que “cuando los medios de subsistencia resultan insuficientes para un número importante de ciudadanos, cualesquiera que sean las razones, su insatisfacción puede traducirse en apatía o en revuelta” (Ponce, 2011, p. 56).

En cuanto a ello, la pobreza se puede convertir en un factor desestabilizador de las democracias. La apatía o la falta de interés de las personas en situación de pobreza es algo entendible. Precisamente, la falta de confianza de la ciudadanía tiene que ver con la incapacidad del Estado y de las instituciones para resolver este tipo de problemas. Lo que Chevallier (2011) define como pérdida del vínculo cívico y sostiene que en las democracias ha venido creciendo “la pérdida de confianza en las élites, cuyo método de selección y cuyos privilegios son controvertidos, y cuya eficacia, competencia y honradez se cuestiona permanentemente” (p. 296).

En consecuencia, las promesas de campaña incumplidas, los escándalos de corrupción, la manipulación de las instituciones y muchas otras prácticas viciadas, incrementan la posibilidad de que la ciudadanía reaccione de forma apática hacia la política. Lo anterior es problemático porque uno de los nervios principales de la democracia es la participación; el hecho de que existan personas en condiciones difíciles y que no tengan tiempo ni fuerzas para participar —porque concentran sus energías en sobrevivir—, cuestiona la salud de las democracias contemporáneas.

Ahora bien, esos mismos motivos que pueden generar apatía en los pobres ciudadanos, también puede generar el efecto contrario. Es decir, ante la corrupción, la falta de representación y la manipulación, la ciudadanía puede traducir esa falta de confianza en indignación. Ante este escenario la revuelta puede ser una vía de desestabilización de la democracia; además, cuando eso ocurre, los Estados suelen atender la situación por medio de la coerción, lo que termina por restarle legitimidad a las instituciones, frente a una ciudadanía necesitada de políticas públicas que ayuden a solucionar el problema de la pobreza de raíz.

Como se ha podido ver hasta el momento, la política, la democracia y la pobreza tienen una relación difícil y de grandes tensiones. En este sentido, no está de más resaltar la crisis de los partidos políticos en las democracias contemporáneas, si se parte de la idea de que estos funcionan como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado (Duverger, 1957), lo que los responsabiliza de cierta forma sobre estas instituciones que fallan en la atención de las necesidades de los pobres.

Es decir, si los ciudadanos en condiciones de pobreza se muestran apáticos frente a la política y a la participación en la toma de decisiones públicas, algo estarán haciendo mal los partidos políticos que no logran canalizar las demandas que tienen estos ciudadanos.

Lo anterior aplica para la otra situación que se ha mencionado, si los ciudadanos llegan a vías de hecho para hacer sentir su inconformidad y apelan a los diferentes repertorios de la acción colectiva, están fallando los intermediarios y los mecanismos institucionales. Ahora bien, hay que señalar otro elemento importante que cuestiona a las democracias contemporáneas frente al problema de la pobreza, se trata de la relación estrecha que esta forma de gobierno sostiene con el sistema capitalista. Como lo argumenta Alonso (2002), una de las grandes problemáticas que genera la combinación de capitalismo con la democracia liberal es que “ofrece escasos medios para generar solidaridad social” (p. 60). El libre mercado y, sobre todo, la gran injerencia que tienen las multinacionales y grandes empresas en los gobiernos, terminan por generar un círculo vicioso que hace que la pobreza sea un problema estructural.

Una de las preguntas que se realizó Tocqueville a mediados del siglo XIX, giraba alrededor de este mismo tema. El pensador francés se cuestionó sobre si las democracias industriales terminarían por producir una nueva forma de pobreza en la que los pobres serías más frágiles y menos visibles (Hurtado, 2011). De cierta forma se podría afirmar que Tocqueville tenía razón, en la actualidad, los pobres son frágiles frente a quienes ostentan posiciones privilegiadas en la estructura económica. Esto tiene serias implicaciones, dado que los pobres no son capaces de ejercer su libertad política y la exclusión “se convierte en fuente de conflicto y de amenaza para la estabilidad de las sociedades” (Hurtado, 2011, p. 4).

En consecuencia, la desigualdad, la falta de acceso a los recursos de una parte importante de la población y la exclusión de la parte pobre de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, permite concluir que la pobreza existe no por la falta de recursos, sino por la falta de voluntad política necesaria para ser erradicada.

Aunque hasta el momento este trabajo ha realizado una crítica a la democracia contemporánea por su falta de respuesta ante el tema de la pobreza, es preciso anotar que la solución política más acertada para enfrentar ese tema, el hambre, la falta de educación y otros problemas relacionados, es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es decir, la solución es la democracia, pero con un funcionamiento distinto, con unos políticos decididos y comprometidos con la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En ese sentido, es preciso reevaluar los mecanismos e instrumentos utilizados para abordar la problemática de la pobreza y sus efectos en los regímenes democráticos alrededor del mundo. En este caso, una hipótesis interesante es plantear que más allá de culpar a la forma de gobierno o al sistema económico imperante, la mirada debe ser puesta sobre los políticos; es decir, sobre aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones y generar cambios en el fenómeno abordado.

De tal forma, como se ha planteado a lo largo de este texto, es claro que, aunque la pobreza tiene una relación estrecha con la economía, este fenómeno problemático no tiene que ver con la escasez de recursos, sino con la falta de voluntad política para mejorar las condiciones de millones de personas que sufren a diario en el mundo. En este sentido, existe la necesidad imperiosa de consolidar un nuevo proyecto democrático que no se agote en “las reglas de las instituciones políticas o en los métodos para formar gobierno” (Alonso, 2002, p. 57). Un paso importante en esta vía es fortalecer los dos pilares sobre los cuales se cimienta la democracia ideal; es decir, la libertad y la igualdad.

Aunque lo electoral es importante, no basta; la democracia no se puede reducir a tan mínima expresión. Por ende, se debe partir de la idea de una democracia que propenda por “la eliminación de los extremos de pobreza y de riqueza y, en consecuencia, por una redistribución que persigue el bienestar generalizado” (Sartori, 2012, p. 6). Ahora, el problema de la pobreza no es la democracia como forma de gobierno, sino las instituciones que componen dicha democracia. En términos formales, la democracia de países desarrollados como Noruega, Suecia, Alemania y Finlandia tienen una estructura similar que la democracia en los países latinoamericanos. Si esto es así, ¿por qué en los países desarrollados hay menos pobres que en los países de América Latina?

La respuesta a esta pregunta puede ser sustentada desde diferentes perspectivas. Sin embargo, Daron Acemoglu y James Robinson aducen que los problemas de pobreza y desigualdad no responden a elementos culturales, geográficos o en este caso, a la forma de gobierno como tal. La democracia, según Acemoglu y Robinson (2012), es la forma ideal de gobierno, pero con unas instituciones incluyentes y preocupadas por el bienestar general.

Sería ideal que se diera una redefinición de las instituciones económicas y políticas en las democracias contemporáneas, frente al problema de la pobreza. En este sentido, las instituciones deberían crear “formas de participación en la toma de decisiones que gestionen la equidad económica, la de género y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente” (Alonso, 2002, p. 58). Esto se traduce en instituciones incluyentes, que crean incentivos a través de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. En conclusión, no es un asunto de disponibilidad de recursos, lo más preocupante es la voluntad que puedan tener los políticos y personajes influyentes del mundo de la economía para revertir esta situación.

Por último, también es necesario poner el foco de atención en el papel que debe cumplir la ciudadanía. Aunque es claro que existen unas desventajas respecto a las condiciones en las que crecen los más pobres, deben tener en cuenta que la igualdad más allá de ser un principio, es un logro. En este sentido, la democracia debe buscarse, esta no va a llegar como un regalo por parte de las élites (Alonso, 2002). Todo lo contrario, la movilización y la concientización debe ser un elemento fundamental para que los ciudadanos más necesitados hagan sentir inconformidad con la situación que viven.

Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta.

Alonso, J. (2002). La democracia, base de la lucha contra la pobreza. Alternativas Sur, 1(1), 51-67.

Banco Mundial. (2022). Reseña: Ajuste en las líneas mundiales de pobreza. https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines

Chevallier, J. (2011). El estado posmoderno. Universidad Externado.

Dahl, R. (1999). La democracia, una guía para los ciudadanos. Taurus.

Dieterlen, P. (2003). La pobreza: un estudio filosófico. Fondo de Cultura Económica.

Duarte, F. (2017). Cómo el mundo se despertó más pobre y por qué no es solo cuestión de estadísticas. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-41836227

Duverger, M. (1957). Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica.

Hurtado, J. (2011). Tocqueville sobre la pobreza en las democracias industrializadas. Universidad de los Andes.

Sartori, G. (2009). La democracia en treinta lecciones. Taurus.

Sartori, G. (2012). ¿Qué es la democracia? Taurus.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta.

Ponce, F. C. (2011). La pobreza como crítica política a la democracia: implicaciones filosófico-políticas de la privación de capacidades básicas. Universitas Philosophica, 28(57), 37-60.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1997). Informe sobre Desarrollo Humano 1997. Desarrollo humano para erradicar la pobreza. Mundi-Prensa.

Urquijo, M. (2014). La teoría de las capacidades en Amartya Sen. Revista Edetania, 46, 63-80.

Notas al pie:

1Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y politólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo: lcarlos.arbelaez@udea.edu.co

2 Este dato se ajustó a partir de mayo de 2022. Como lo menciona el mismo Banco Mundial, desde 2015 se había utilizado la cifra de menos de USD 1,90 por día.

3Último año en el que se disponen datos de todo el mundo.

4Otras líneas de pobreza determinadas por el Banco Mundial hacen referencia a los 3,20 USD utilizada para los países de ingreso mediano–bajo y de 5,20 USD para países de ingreso mediano–alto.

5Por ejemplo, en el Congo, el porcentaje que vive con menos de 1,90 es aproximadamente del 76 % y el que vive con menos de 5,50 es de casi el 96 %. Lo mencionado implic