Camila Pérez Failach2

Los conflictos territoriales generados por el derecho se presentan cuando por disposiciones normativas se ponen en tensión dos o más intereses del ordenamiento jurídico. En este estudio se busca analizar los conflictos territoriales generados cuando las delimitaciones ambientales que hacen los instrumentos de ordenamiento territorial a suelos rurales entran en tensión con los derechos territoriales de las comunidades campesinas que habitan estos territorios y hacen una explotación económica de estos suelos; así mismo, se busca mostrar las posibilidades que abre el reconocimiento de los derechos territoriales dentro de instrumentos de ordenamiento territorial con el fin de gestionar este tipo de conflictos a nivel municipal.

Palabras clave: ordenamiento territorial, conflictos territoriales, derechos territoriales, comunidades campesinas, instrumentos de ordenamiento territorial, distrito rural campesino.

Las lecturas que han surgido en los últimos años sobre el campo colombiano, han traído al debate público distintas nociones sobre lo rural, por las que transitan y han transitado las comunidades campesinas a lo largo de la historia del país. Las formas de ocupación de los territorios son un aspecto fundamental para entender hoy lo que estas comunidades buscan reivindicar como sujetos políticos desde el derecho y desde las entidades territoriales.

El derecho a vivir de la tierra que se habita, el cual surge de la historia y resistencia del campesinado colombiano, se ha enfrentado a distintos obstáculos y ha sido atravesado por el modelo de desarrollo, las normas sobre el uso de la tierra, la violencia armada y los intereses de sectores económicos con más poder, entre otros factores. Los relatos sobre esto han dado muestra de cómo las comunidades campesinas han resistido al arrinconamiento de políticas públicas, leyes y otros actores que han desconocido las formas de vida campesina, contraponiéndola frente a factores como el crecimiento económico, el interés general o la protección ambiental.

Sin duda, el derecho ha jugado un papel preponderante respecto a la situación del uso y la tenencia de la tierra en Colombia, estos dos aspectos son un campo en disputa entre el Estado, actores económicos y otros actores sociales, poniendo de presente la necesidad del entendimiento de esta situación con el fin de poder construir garantías y alternativas a los derechos de quienes habitan los territorios y hacen de la explotación de la tierra su forma de vida.

Este informe final de actividad de investigación es un ejercicio de reflexión construido con el fin de enunciar la problemática de los conflictos que se generan por la contraposición de interés de protección ambiental con los derechos territoriales de las comunidades campesinas, respecto a la definición del uso de la tierra desde el ordenamiento territorial.

Para ello, se recurrió a un enfoque dogmático3 para el análisis de la jurisprudencia respecto a sentencias de constitucionalidad, tutela y sentencias de unificación, donde se analizan distintas leyes y entidades sobre los derechos territoriales de comunidades campesinas, evidenciando la postura de la Corte Constitucional en relación con el acceso a la tierra como un derecho que posibilita la garantía de otros derechos fundamentales y que, además, para las comunidades campesinas trasciende la noción de derecho de propiedad. Así mismo, se utilizó una metodología documental para el rastreo de la información de las principales categorías de la investigación, conflictos territoriales, conservación ecológica, ordenamiento territorial, derechos al territorio, distrito rural campesino y seguridad alimentaria.

El trabajo está dividido en cuatro partes: la primera, es una conceptualización de la definición de conflictos territoriales generados por el derecho en los casos de tensión entre protección ambiental y derechos territoriales en el ordenamiento territorial colombiano. La segunda, es un esbozo desde el punto de vista jurisprudencial de lo entendido por derechos territoriales y la relación de estos con el ordenamiento territorial. La tercera, es un intento de identificación de formas de reconocimiento de derechos territoriales dentro de instrumentos del ordenamiento territorial y la cuarta y última, corresponde al apartado de conclusiones, donde se condensa la discusión en cuatro aspectos fundamentales: la normativa respecto al uso de la tierra en Colombia, la postura jurisprudencial sobre los derechos territoriales, los conflictos ocasionados por las determinantes ambientales en zonas ocupadas por comunidades campesinas y los instrumentos de planeación a nivel municipal como alternativa del ordenamiento territorial para la gestión de conflictos territoriales.

El ordenamiento territorial es un concepto amplio donde se encuentran una multiplicidad de intereses y formas de entender las dinámicas de los territorios. Este, parte esencialmente de la necesidad de definir la mejor forma de aprovechar las ventajas inherentes de un espacio físico y social, determinado a través de un sistema de planeación para el desarrollo territorial. De manera constitucional, este concepto también alude a la organización político-administrativa de la nación y la forma de distribuir el poder y la autonomía territorial en las entidades correspondientes.

En el sentido de ordenamiento territorial (en adelante OT) como práctica de planificación del territorio, se podría afirmar que alude a “un ejercicio científico de carácter integral que contempla, además de una reflexión rigurosa sobre la dimensión económica, también su carácter diferencial dado por las características ecológicas del territorio y culturales de la población que lo ocupa y lo utiliza” (Hernández, 2010, p. 99). Partiendo de este sentido del término, se puede llegar a la siguiente concepción:

El ordenamiento u organización espacial de las dinámicas sociales, la interrelación con las funciones territoriales, los servicios y equipamientos, teniendo como base las características ecológicas del territorio, los patrones culturales de la población que lo habita y sus aspiraciones y sueños para vivir en este, se plantea entonces como un instrumento para alcanzar unas mejores condiciones en la calidad de vida de las poblaciones y, por ende, como un instrumento para construir “un orden deseado”. (Hernández, 2010, p. 99)

Por otro lado, desde una perspectiva político-administrativa, como sostienen Hofman et al. (2020) “el ordenamiento territorial también tiene que ver con la distribución del poder político en el territorio, lo que se encuentra asociado a la idea del modelo territorial” (p. 15). En ese sentido, es que se puede entender lo contemplado en el artículo 1° de la Constitución Política, por el cual se determina que Colombia es un Estado social de derecho, organizado como República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.

El anterior sentido del OT también se ve reflejado en el artículo 288 de la Constitución, el cual contempló que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sería la encargada de establecer la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales en los asuntos concernientes al OT y que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales debían ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que estableciera la Ley. Al respecto:

Las competencias en materia urbanística y de ordenamiento territorial son materia de distribución constitucional y orgánica, permitiendo una coexistencia de competencias concurrentes entre los niveles central, departamental y municipal, como suele darse en un estado descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2012, p. 4)

Con esto se puede llegar a la aproximación de que el OT es un proceso que involucra actores y poderes sobre las competencias y las maneras de organizar un territorio determinado con el fin de aprovecharlo de la manera más eficiente a nivel de desarrollo económico, pero también con el fin de que contribuya a la consecución de planes de vida de los habitantes de estos; es decir, el OT se presenta como un proceso integrador de los distintos aspectos concernientes al desarrollo de los territorios rurales o urbanos. Para que esto suceda:

No es comprensible concebir el OT independiente de la política económica, social y ambiental. Por su propia naturaleza el OT es una política integral, lo que exige una estructura institucional jerarquizada por donde fluyan las directrices y se coordinen las acciones ordenadoras. (Massiris, 1999, p. 45)

Hasta este punto es claro que el concepto de OT alude a dos cosas, la primera, a los instrumentos, mecanismos y formas de planeación y en general, al sistema de gestión para el desarrollo territorial y, la segunda, a la organización político-administrativa del Estado. Si bien estas dos acepciones del concepto están intrínsecamente relacionadas entre sí, son dos ámbitos distintos del OT. Por el objeto de este trabajo, respecto al OT se alude a la primera de estas.

La Constitución del 91 claramente incorporó estas nociones que componen el concepto amplio de OT, por un lado, la forma de ocupación de un territorio y por otro, la distribución de poder político-administrativo de las entidades territoriales; enlazando estos dos conceptos se encuentra el concepto de modelo de desarrollo, de manera que se enfatizó en que las entidades territoriales como municipios y departamentos tuvieran la suficiente autonomía administrativa y fiscal (Estupiñán, 2012, p. 34), lo que sirve para ejercer sus competencias en materia de organización territorial de manera descentralizada. Sin embargo, la construcción ecléctica del articulado constitucional en términos de modelos de desarrollo y derechos constitucionales, a pesar de instituir a Colombia como Estado unitario, puso de presente la:

Existencia de dos modelos económicos contrapuestos, el uno intervencionista y de marcada orientación social, y el otro, neoliberal y de la mano del mercado. Asimismo, la existencia de dos principios, a veces irreconciliables e incomprendidos, esto es, el de unidad y el de autonomía territorial. (Estupiñán, 2012, p. 35)

Bajo estas tensiones, los desarrollos normativos posteriores estuvieron encaminados a desentrañar las intenciones y construir las maneras de materializar la idea de OT en la nación. Sin duda, esto no fue un tema al margen de las discusiones del constituyente, pues este ámbito de lo político, lo jurídico y lo administrativo dio y sigue dando muestra de tensiones estructurales entre el poder central y los territorios.

Una muestra de dichas tensiones está representada en la visión de poder que se podía tejer o no entre estos y las relaciones de clientelismo que consecuentemente nacen de la misma concentración de poderes y competencias de manera central, donde: “las redes de poder construidas por las élites y el clientelismo con sus intercambios desiguales delinean el juego de poder en los territorios” (Barboza, 2017, párr. 1). Desde luego, esto también hace parte imprescindible a la hora de analizar lo que ha sido la violencia múltiple en el país, especialmente en las maneras, muchas veces contradictorias, de definir el uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, aspecto que es fundamental para entender de manera basilar la violencia armada en Colombia.

Siguiendo con esa línea, es como se contempla la Ley 388 de 1997, en un intento de actualizar las disposiciones sobre OT anteriores con el articulado constitucional del 91. Esta Ley hace un especial énfasis en la autonomía de los municipios para ejercer funciones de ordenación y delimitación de los usos del suelo, en la armonización de concurrencia de competencias entre la nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, así como en la función social y ecológica de la propiedad como principio rector del OT. Posteriormente, la Ley 1454 de 2011 partiría de esta para definir en su artículo 2 que:

La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. (Congreso de la República, Ley 1454 de 2011, art. 2)

Con estas definiciones e ideas de lo que debía ser el OT, se determinó que estos conceptos se materializan en el ordenamiento jurídico mediante instrumentos, es decir, planes y programas que de manera específica y descentralizada determinan las formas de ocupación de los territorios y regulan el uso del suelo, entre otras cosas, partiendo desde las directrices de las políticas nacionales para reglamentar e implementar las demás escalas. De esta manera se pueden encontrar, a nivel nacional, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial; en el nivel departamental, el Plan de Ordenamiento Departamental; en el nivel metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial; y en el nivel municipal los Planes de Ordenamiento Territorial (en adelante POT). Se puede entender que estos instrumentos de OT son:

Planes que expresan el modelo territorial de mediano y largo plazo que se pretende lograr y en las estrategias diseñadas para llegar a ese horizonte. (...) Mediante estos instrumentos se demarca y organiza la distribución espacial en el territorio nacional de aspectos como los asentamientos humanos, las unidades administrativas y los usos del suelo, entre otros. (Hofman et al., 2020, p. 15)

Situándonos en el nivel municipal, los POT se definen como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, por lo cual, a través de la ordenación del territorio que determinan, estos instrumentos orientan la materialización de múltiples mandatos y principios constitucionales. Por lo contemplado en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, dependiendo del número de habitantes de los municipios, se les denomina: (i) Planes de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) Esquemas de ordenamiento territorial: para entidades territoriales con población inferior a 30.000 habitantes y tienen una vigencia de 12 años.

En los artículos 311 y 313 de la Constitución Política, el constituyente delegó en los Concejos Municipales la facultad para definir los usos del suelo, es por eso que el OT quedó establecido como función pública posteriormente refrendada en la Ley 388 de 1997. Así los POT, al tener esta vocación de definir e intervenir sobre los usos del suelo y su explotación económica, son una figura fundamental de lo que se entiende por Estado como concepto moderno; es decir, estos instrumentos de planeación territorial permiten el análisis de cómo opera la distribución del poder administrativo en términos de lo que se puede hacer o no con la tierra, así como la observación de los niveles de gobernanza estatal y el relacionamiento del Estado con actores en contextos específicos, planteando así un terreno importante para el estudio de las disputas que se dan sobre visiones de administración de los territorios y los recursos en términos de derechos e intereses.

Así ocurre respecto a la normativa contenida en el capítulo III del título I de la Constitución sobre los derechos colectivos y al ambiente (artículos 78, 79 y 80), que se hace expresa en la Ley 388 de 1997, no solo en sus principios rectores, sino en la encarnación de disposiciones normativas específicas. Así en el artículo 10 legal se enuncian los determinantes ambientales, relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales en los POT (en adelante DA), que constituyen normas de superior jerarquía.

Estos determinantes, específicamente los de carácter ambiental, plantean una serie de cuestiones que vale la pena advertir en consideración a su carácter de normas de superior jerarquía. En primer lugar, su ubicación en el sistema normativo no solo es llamativa en la medida en que desarrolla derechos constitucionales como el derecho al ambiente sano, sino que además, condiciona entidades a la misma ley, por lo que, en una interpretación teleológica de la norma, las entidades y competencias que ejerzan funciones en el ámbito del OT deben supeditarse a ellas. En ese sentido: “puede decirse que el POT, con las determinantes de superior jerarquía que se han mencionado, constituye el punto de contacto entre los elementos normativos y los de ejecución en el nivel municipal” (Sánchez, 2012, p. 171).

Esto es fundamental recalcarlo, toda vez que para las fuentes del derecho en materia de reglamentación de los usos del suelo, en los determinantes contenidos a nivel de ley y en los POT que son competencia de los Concejos Municipales, se evidencia que para que el Estado cumpla con sus fines constitucionales, en palabras de Sánchez (2012), la ley debe dictar un orden normativo que defina una estructura y articulación, pero que al mismo tiempo rija las competencias de ejercicio que van a tener las entidades estatales (p. 172). En el caso de estos dos, por un lado, los DA y por otro, los POT, hay posibilidades de movilidad en el sistema de fuentes, ya que “en aquellos asuntos en los que el municipio no tenga que atenerse al seguimiento de determinantes legales, podrá ejercer sus competencias normativas en toda su extensión y profundidad” (Sánchez, 2012, p. 173).

En segundo lugar, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 es una disposición de nivel legal que evidentemente condiciona la vocación, el uso y el goce de los suelos que se delimiten dentro de los POT, lo que sin duda es estructural a la hora de hablar del ordenamiento del territorio y de la autonomía de las entidades territoriales para hacerlo, en la medida en que esta dimensión eventualmente puede ponerse en tensión con otros derechos sobre el mismo suelo. Estas determinantes son:

1. Las relacionadas con la conservación y protección ambiental, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.

2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas inmuebles consideradas como patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico de la Nación y los departamentos.

3. El señalamiento y localización de infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía.

4. Los componentes de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo metropolitanos, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas.

Este estudio se centrará en las determinantes contenidas en el numeral 1; es decir, las que “comprenden todas aquellas normas, directrices, políticas, regulaciones o disposiciones de carácter ambiental expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en sus propios ámbitos de competencia” (Jara, 2017, p. 13); sin embargo, debido al sesgo urbano que presenta la Ley 388 de 1997, quedaron unos vacíos normativos en los procesos de ordenación del suelo rural (Garnica, 2012, p. 102), por lo que se adoptó el Decreto 3600 de 2007: “por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo”, donde se retoman las DA de manera específica para el suelo rural4.

En la clasificación que hace el Decreto 3600 de 2007 se incluyen las áreas de conservación y protección ambiental en los términos de las DA de la Ley 388 de 1997 y así mismo, contempla una figura de áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales donde contempla que se incluyan los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. No obstante, en este decreto solo se evidencia la definición de DA para este tipo de suelo, sin hacer referencia o integrar aspectos como los relacionados a los conflictos que pueden derivarse de la delimitación de estos y los cuales ponen en peligro la permanencia de la población campesina en las zonas rurales.

Es así que, son estas DA con su limitaciones y restricciones del uso del suelo, las que ponen a actores, intereses y derechos sobre los territorios a discutir sobre el modelo de ocupación territorial del POT como herramienta de planificación, puesto que las DA no solo definen zonas de protección ambiental, sino que además: “estas pueden generar diferentes grados de restricción al uso del suelo, desarrollo de actividades y aprovechamiento de los recursos naturales, bien sea como proveedores de servicios ecosistémicos o como receptores de emisiones y vertimientos” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 8).

Por lo tanto, los DA tienen la facultad de atender a la protección ambiental del territorio y, aunque también pueden contribuir a la resolución de los conflictos territoriales al estar asociados al uso y manejo del suelo, es evidente que también tienen la vocación de generar los mismos, ya que los conflictos territoriales corresponden a:

Una situación en la que un actor colectivo se sitúa en oposición a otro actor (colectivo) en la misma escala o distinta con una posición de poder determinada debido a que persiguen objetivos contradictorios, lo que los conduce a una disputa abierta por sus intereses estratégicos y simbólicos por el territorio. (Quintero, 2020, p. 3)

En ese sentido, si bien los POT son el instrumento para ordenar el territorio, la realidad de la ocupación en zonas rurales y urbanas de los suelos no corresponde todo el tiempo a lo que se estipula en estos, debido a múltiples razones de índole social y económico, situación que sin duda genera una serie de fenómenos a nivel técnico y operativo de los mismos, en este caso, se toma en estudio los DA contenidos en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, puesto que, dentro de los territorios rurales los instrumentos de ordenamiento territorial han determinado suelos para la protección ambiental, donde existen y han existido comunidades campesinas asentadas allí, las cuales han hecho una explotación económica del suelo para su subsistencia y la consecución de su planes de vida, en palabras de Zapata (2012):

El control y desarrollo normativo en el suelo rural, no es equilibrado con respecto a las particularidades del territorio, que merecen unas intervenciones diferenciadas de acuerdo a sus aptitudes y potencialidades, este es el error en que caen muchas disposiciones normativas, que reglamentan las áreas rurales de los diferentes municipios, de manera general como un conjunto. Situación que ha generado un abismo entre la norma y la realidad, debido a que las condiciones físicas, sociales de algunos territorios no permiten cumplir con lo descrito en las normas. (p. 34)

De esta manera, teniendo de presente la definición de conflicto de Sandole van der Merwe (1996, como se citó en Gómez 2009) “el conflicto surge como resultado de diferencias, es un proceso, una situación en la que al menos dos actores tienen percepciones incompatibles entre sí, socavando directa o indirectamente la capacidad del otro” (p. 132), se puede entender que en los casos donde hay una contraposición entre los usos de la tierra por parte de comunidades rurales y los DA de los POT, se afirma que se está en presencia de conflictos territoriales generados por el derecho, en tanto se observa el papel determinante del ordenamiento jurídico y las entidades en la afectación de zonas respecto al aprovechamiento económico, lo cual involucra directamente a las comunidades que habitan estas.

Dichas comunidades se encuentran en un desequilibrio de poder frente al Estado para exigir la garantía de derechos vinculados al hábitat de esos territorios. Respecto a esto en específico, es de resaltar que, según Palacio et al. (2003, como se citó en Pérez et al., 2011):

La gestión de las áreas protegidas se ha desarrollado tradicionalmente con base en un ‘modelo normativo’, es decir, mediante procesos que pretenden ordenar las acciones humanas y su entorno utilizando mecanismos jurídicos que, en muchos casos, adquieren su legitimidad en el conocimiento científico y no tienen en cuenta otras formas de conocimiento y la realidad social, económica y cultural de las poblaciones rurales que se ven afectadas por la nueva condición (restricción) que adquieren los territorios donde han vivido desde tiempos ancestrales. (p. 91)

Teniendo esto en cuenta, se le pueden otorgar unas características a esta categoría de conflictos, en razón de sus actores, objetivos e intereses. Como se afirmó anteriormente, en estos casos el derecho juega un papel estructural, pues a través de este se establecen los límites y restricciones de quienes hacen uso de la tierra, por lo que de este depende muchas veces el entendimiento que tengan los actores respecto a sus intereses y objetivos. Por esta misma razón es que:

Este conflicto se despliega por la falta de claridad entre las normas lo que hace difícil la definición de usos en el territorio y da lugar a conflictos entre las aspiraciones territoriales de los actores, las territorialidades y los ordenamientos. Aquí, se reflejan tanto los retrasos de las instituciones para garantizar derechos y definir reglas como las omisiones que producen condiciones para el enfrentamiento. (Quintero, 2020, p. 4)

Con esta conceptualización, se puede sostener entonces que el OT es un ámbito normativo, social, político y económico muy complejo, en cuanto integra muchos aspectos e intereses de diversos actores sobre un territorio. Es el caso de los DA, que, si bien tienen una finalidad de protección y preservación ecológica, pueden generar conflictos territoriales, específicamente sobre el uso del suelo rural con las comunidades campesinas que históricamente han habitado los territorios, incluso antes de las limitaciones normativas sobre estos suelos.

El interés de este artículo es poner de presente las tensiones que pueden existir entre los usos de la tierra rural por parte de las comunidades campesinas sujetos de especial protección y las limitaciones al uso de estas tierras por afectaciones que partan de las restricciones contempladas en los instrumentos de OT a nivel municipal como los POT, buscando resaltar la tensión que se puede encontrar entre la protección ambiental y los derechos territoriales en el OT.

Lo anterior pone de presente lo agudo del estudio sobre de OT en la medida en que, como noción de planeación territorial involucra las formas de organización administrativa, política y económica de un territorio, por lo que, el concepto se complejiza cuando se observa que los instrumentos de planeación permiten el relacionamiento directo con distintos actores que mueven sus intereses con el fin de incidir en la toma de decisiones sobre la administración de los territorios en términos de derechos.

En algunos casos, el OT puede servir para entender de manera integral un territorio, pero hay casos en donde la superposición de competencias, normativas e intereses terminan generando conflictos territoriales en torno a la delimitación y usos del suelo, a estos conflictos se les puede denominar conflictos generados por el derecho sobre el uso del suelo, ya que en estos el conflicto se caracteriza esencialmente por “las demandas por el acceso a la tierra de distintos actores sociales, al existir una tensión por la contradicción entre derechos fundamentales de una “minoría” y el modelo de desarrollo que pretende ser portador del interés general” (Vela, 2018, p. 42).

La realidad del campo hoy muestra las problemáticas que se generan cuando existen conflictos entre el OT y las dinámicas del uso de la tierra en el país. Güiza et al. (2020), hacen una recopilación de distintos autores donde queda plasmada la situación de la explotación de la tierra en Colombia; de manera general, esta ha sido una de las principales problemáticas entre el OT y los usos del suelo, pues estas tensiones abren un campo en disputa por la definición de las tierras con vocación de ser aprovechadas económicamente y las que no, lo que deviene en explotaciones inadecuadas o no autorizadas del suelo. En ese sentido, se puede entender que: “La explotación inadecuada, por su parte, hace alusión a la destinación de la tierra para usos diferentes a sus propiedades naturales” (Güiza et al., 2020, p. 220), lo que presenta los retos en el ámbito del derecho para entender que la arquitectura del mismo y del Estado genera que estos conflictos surjan y se agudicen.

Sin embargo, esta denominada explotación inadecuada, en definitiva, no es solo un problema para el crecimiento económico del país, es una problemática estructural, debido a los derechos de las comunidades campesinas involucradas. En la ruralidad, lo anterior ha contribuido con los altos índices de informalidad en la propiedad de la tierra, la concentración en la distribución de esta y los conflictos sobre el uso. Según el informe presentado por Oxfam en 2017, “en Colombia el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra, mientras que el 99% restante se reparte menos del 20% de la tierra” (Guereña, 2017, p. 14).

A esto se le suma el devenir histórico de las formas de ocupación de los territorios rurales, donde esta concentración ha ocasionado conflictos por el acceso a zonas de explotación económicas entre comunidades campesinas y latifundistas, conflictos mediados por disparidad en el poder de las partes, lo que ha tenido un impacto directo en el uso de suelos delimitados por distintos instrumentos de ordenamiento territorial como los destinados a la protección ambiental. Respecto a esto, varios autores han afirmado que:

En ese contexto, las relaciones agrarias están marcadas por el acaparamiento de tierras por parte de las élites rurales y la colonización de áreas boscosas por el campesinado pobre que fue expulsado de la frontera agrícola (...) Tales dinámicas han generado presiones en ecosistemas que, luego del establecimiento de colonos, fueron declarados zonas ambientalmente protegidas, lo que ha causado conflictos entre, por un lado, campesinos pobres y, por el otro, el Estado y algunos movimientos ambientalistas (Güiza et al., 2020, p. 220).

Un claro ejemplo que ilustra lo anterior es el de las comunidades campesinas que históricamente y por múltiples motivos se ubicaron dentro de las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, pues este régimen normativo que tiene por objeto la conservación ecológica de estas áreas, terminó generando una serie de restricciones para el aprovechamiento económico del suelo, así como imposibilitando la priorización de oferta de bienes y servicios del Estado en estos territorios, desatando problemáticas respecto a los usos, titularidad y derechos sobre las tierras que se ubican dentro de estas zonas (Pérez, 2020, p. 86), a parte de los índices de pobreza rural y falta de garantías de derechos, conflictos sobre el uso de la tierra que aún se presentan debido a la vigencia de la ley, a pesar de su antigüedad.

En ese punto, saltan a la vista las conexiones entre la protección ambiental y los usos del suelo por parte de comunidades campesinas, debido a que en muchas de las zonas de protección ambiental estas comunidades se han asentado históricamente. Esta situación tiene genealogía en las colonizaciones agrarias de los siglos XIX y XX, las cuales obedecieron a circunstancias como la expansión de los latifundios, la violencia armada y la colonización de baldíos, por las cuales comunidades campesinas se fueron expandiendo en áreas naturales y boscosas del país, haciendo una explotación económica de estos suelos. En ese sentido, para pensar el lugar del derecho y el rol que ha desempeñado en los conflictos entre la protección ambiental y los usos del suelo, es fundamental entender las dinámicas de estas colonizaciones agrarias,

teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos procesos se han dado de manera no planificada, surgen varias hipótesis sobre la manera en que han contribuido con la ampliación de la frontera agrícola en la mayoría de zonas de nuestro país. (Cueto, 2011, p. 95)

Lo anterior presenta grandes retos para el OT, no solo respecto a las cifras de eficiencia de la explotación del campo en la actualidad, sino porque el reto más grande es que debe poner a conversar distintos órdenes normativos, entidades, competencias y actores que tengan facultades o intereses respecto al uso del suelo, para que converjan de manera más o menos armónica y de esta manera, gestionar los conflictos que se presentan por la ocupación campesina en zonas de interés ambiental.

Desde el punto de vista de los instrumentos del OT, el caso de las DA evidencia las dificultades que implica para estos instrumentos articular todos esos aspectos, pues de manera puntual, a pesar de que el OT constituya zonas con DA, muchas veces ocurre que dentro de estos suelos destinados a la protección existe un conflicto por el uso que las comunidades rurales le otorgan a los mismos; como se ha expresado, es frecuente la problemática de comunidades campesinas establecidas históricamente dentro de zonas catalogadas para la protección por DA, las cuales poseen un vínculo formal o informal respecto al derecho de propiedad del suelo que explotan económicamente. En este sentido:

Si bien dentro de las áreas protegidas se reconoce la existencia de propiedad privada, el derecho subsiste, pero los atributos del uso y usufructo del inmueble se encuentran limitados en virtud de la función ecológica de la propiedad y la primacía del interés general de conservar las áreas de especial interés ecológico. (Díaz, 2008, p. 56)

En el ámbito rural, es de notar que a la hora de contemplar DA, el OT tiene la vocación de constituir conflictos por el uso de la tierra con las comunidades campesinas que habitan los territorios, en la medida en que los DA muchas veces impiden la explotación y el uso de la tierra para estas comunidades, las cuales subsisten con esta forma de vida, es aquí donde se puede encontrar ese abismo entre norma y realidad. Respecto a estos conflictos, la Corte Constitucional en la Sentencia C-192 de 20165 reconoce que:

La mayor parte de los problemas sobre los usos del suelo en Colombia, generalmente, se causen por la falta de coordinación en la utilización del mismo (haciendo referencia a los POTS) por parte de la población, quien, no tiene en cuenta los factores ambientales, por lo que se observa, sobreutilización o subutilización. (Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016)

Esta conflictividad por los usos de la tierra pone en tensión varios intereses legítimos dentro del ordenamiento jurídico, por un lado, la protección ambiental y la preservación de las estructuras ecológicas principales para los ecosistemas y por otro lado, el aprovechamiento económico que realizan distintos actores sobre el uso rural, en especial, el campesinado como sujeto político que históricamente ha hecho del trabajo agrario su forma de vida más allá del estatus jurídico que tengan sobre la tierra que utilizan. Estas cuestiones se abordarán en los siguientes en tres puntos de análisis para pensar el derecho respecto a los conflictos territoriales.

Estos conflictos, materialmente reflejan la conflictividad que se suscita en el ámbito normativo, a partir del estatus jurídico que se asigna a los actores de dichos conflictos. De ese modo, los campesinos, más allá de ser trabajadores agrarios, tal como fue redactado el artículo 64 constitucional, han sido reconocidos por la Corte Constitucional como sujetos de especial protección6, estatus que se asignó con la intención de que a través de esta, “se lograra remover las barreras estructurales que este grupo enfrenta y le impide gozar de sus derechos en iguales condiciones respecto al resto de población y, de otra parte, evitar su migración masiva a la ciudad” (Güiza et al., 2020, p. 176).

A partir de la consideración de los campesinos como sujetos de especial protección, es obligación del Estado generar acciones con el fin de proteger sus derechos individuales y colectivos, entre ellos los más trascendentales, los que tienen que ver con el suelo que explotan, sus derechos territoriales. Como lo expresó la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en 2018:

Los artículos 64 y 65 de la Constitución, e incluso el Decreto Ley 902 de 2017 reconocen al campesinado colombiano como un grupo de especial protección y, por ende, como beneficiario de las distintas acciones de discriminación positiva encaminadas a garantizar el axioma de igualdad material al que tiene derecho ese sector de la población. Esa obligación que le asiste al Estado de adelantar acciones positivas para promover la productividad, el desarrollo económico y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, STP 2028, rad. 96414, 2018)

La complejidad del estudio sobre los conflictos por el uso del suelo en Colombia se enmarca indiscutiblemente en la relevancia que tiene este para el desarrollo y el bienestar de la población; sin embargo, para desentrañarlos, el suelo debe “ser considerado junto a todos sus componentes, funciones y servicios eco sistémicos; sus inter-relaciones de cooperación, coordinación y apoyo con las dimensiones social, ambiental, económica, política y cultural” (Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016). Pero esto para los instrumentos de ordenamiento territorial es una realidad multidimensional que lleva consigo diferentes actores que confluyen en sus asimetrías de poder y de agencia política para influir en la formulación de los POT municipales.

De manera primaria, se ha reconocido que estos conflictos tienen raíz en la aplicación de las normas sobre el uso del suelo, además generan una serie de problemáticas puntuales. Respecto a los instrumentos de OT, la Corte Constitucional ha considerado que las dificultades que se han presentado sobre los usos del suelo en la aplicación de los POT, evidencian las problemáticas implícitas a la hora de aplicar normas que tengan este objeto, que se hacen evidentes en:

La minería ilegal, los cultivos ilícitos, la inequidad, la pobreza, los enfrentamientos armados, debilidades en la satisfacción de las necesidades mínimas de la población, contaminación originada por el uso inadecuado de agroquímicos y otras sustancias originadas en la minería y la industria, daños por la erosión de las laderas, desaparición de la cobertura de la arbórea, prácticas inadecuadas de labranza del suelo, sellamiento de suelos para actividad agropecuaria por la expansión urbana. uso y tenencia inequitativa de la tierra y deslizamientos en zonas urbanas. (Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016)

Estas dificultades ilustran los problemas asociados a la definición de los usos del suelo que hace el OT, pero más allá de eso, evidencian el uso de la tierra como un campo en disputa frente a los principales elementos del derecho de propiedad en Colombia, este entendido como, “la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir” (Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2006)7, en la medida que las disposiciones jurídicas que ordenan y definen el suelo entran en contradicción con la realidad del uso y explotación que se hace de los suelos determinados para la protección ambiental.

En ese sentido, cuando las entidades territoriales clasifican el suelo a partir de instrumentos de planeación, están delimitando “uno de los atributos esenciales del derecho de propiedad a fin de hacerlo compatible con las necesidades de planeación y ordenamiento territorial” (Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016). Esto plantea la discusión sobre la noción del ordenamiento territorial como función pública y lo que esto implica para las instituciones del derecho privado moderno, como el derecho de propiedad, permitiendo pensar desde el derecho los tipos de fundamentos que justifican la propiedad de la tierra y de cómo esto entra en contraste con la historia y disputas por el del uso del suelo en el campo colombiano.

Respecto a los suelos determinados para la protección, desde estas complejidades entre el derecho a la propiedad y los usos del suelo, se evidencia que los DA configuran una suerte de reglas especiales para el OT, por lo que al momento en que las entidades territoriales definen los usos del suelo dentro de los POT, están condicionando el uso del suelo atreves de los DA y con esto, imponiendo restricciones a los atributos del derecho de propiedad como se conocen. Sin embargo, debido a las dinámicas de la colonización agraria y el mercado de tierras del país a lo largo de la historia, las complejidades van más allá de las problemáticas asociadas con las restricciones al derecho de propiedad por parte del OT.

El asunto primordial hasta este punto es que el estatus jurídico otorgado al campesinado y la afectación al derecho a la propiedad no sucede en la realidad abstracta del derecho, sino que repercute directamente en la vida y el bienestar de quienes habitan los territorios rurales, independientemente si tienen un vínculo jurídico formal o no con el suelo que usan; afectación que tiene un acento específico en los actores que están en una relación de poder diametralmente desigual con las instituciones y otros actores de la ruralidad. Es así como la problemática por las limitaciones al uso de la tierra en Colombia trasciende el ámbito del derecho de propiedad y entran al terreno de los múltiples conflictos territoriales, en donde las normativas pueden constituir enfrentamiento de intereses entre derechos de distintos actores. Este es el caso de los derechos al territorio de las comunidades campesinas.

La reciente genealogía constitucional respecto a los derechos al territorio de las comunidades campesinas parte de los artículos 64, 65, y 668 de la Constitución. Estos tres artículos se denominan como el programa rural y agrario de la Constitución y están integrados entre los derechos sociales, económicos y culturales; sin embargo, debido al desarrollo jurisprudencial, la especial relevancia del campo en Colombia y la característica del campesinado, se ha hecho evidente su estrecha relación con otros derechos de carácter fundamental, como la dignidad humana, el derecho a la alimentación, respecto al cual en el Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas de 2011, se coincide en que:

El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia son esenciales para asegurar el disfrute no solo del derecho a la alimentación, sino también de otros derechos humanos, incluido el derecho al trabajo (de los campesinos que no poseen tierras) y el derecho a la vivienda. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011, p. 4)

Incluso este organismo internacional enfatizó en “garantizar el reconocimiento de la tierra como un derecho humano en el derecho internacional relativo a los derechos humanos” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011, p. 4). Esta afirmación constata la importancia del vínculo que las comunidades campesinas tienen con la explotación de la tierra, que permite la realización de otros derechos fundamentales, lo que pone al uso del suelo en el foco de la discusión por los derechos territoriales, cuando estos entran en vilo con los instrumentos de ordenamiento territorial.

En ese sentido, en su Sentencia SU-426 de 20169, la Corte Constitucional entendió que el acceso progresivo a la tierra debe estar acompañado de la garantía de una serie de bienes y servicios básicos, de donde resulta claro que al hacerse efectivo este derecho, se avanza en la satisfacción del derecho fundamental a la dignidad humana por tres razones principales:

En primer lugar, la garantía del acceso a la tierra y otros bienes y servicios, hacen posible el desenvolviendo del plan de vida y el fortalecimiento de las condiciones de existencia de las comunidades campesinas. En segundo lugar, entre el campesino y la tierra se genera una relación de producción agrícola, de manera que existe un nexo directo entre el acceso a la propiedad agraria y el derecho al trabajo; en tercer lugar, el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios guarda una relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna, en razón a la interdependencia de la población campesina con el entorno rural en el que se enmarca tradicionalmente su domicilio y lugar de residencia.

Lo anterior pasa por entender que para que el Estado pueda garantizar distintos derechos a las comunidades campesinas, debe entender que su relación con la tierra va más allá de lo determinado por los instrumentos de ordenamiento territorial, como los POT; dicho de otro modo, para las comunidades campesinas que habitan los territorios rurales, muchas veces las limitaciones que se hagan o no respecto al uso del suelo no corresponden con la realidad de su explotación, aspecto que debe tenerse en cuenta, pues muchas veces esta explotación termina siendo fundamental para garantizar otros derechos y la permanencia de las comunidades en sus territorios. La Corte Constitucional ha traído esta discusión, ampliando la visión privatista del derecho de propiedad del artículo 64 de la CP:

El derecho de acceder a la propiedad implica no sólo la activación de derechos reales y personales que deben ser protegidos, sino también la imposición de mandatos que vinculen a las autoridades públicas en el diseño e implementación de estrategias normativas y fácticas para estimular, fomentar e impulsar dicho acceso a la tierra, pero además la permanencia del campesino en ella, su explotación, su participación en la producción de riqueza y en los beneficios del desarrollo. (Corte Constitucional, Sentencia 644 de 2012)10

Haciendo hincapié en este artículo 6411, la Corte problematiza la cuestión de la propiedad rural, afirmando que el acceso a propiedad no solo podría entenderse en términos clásicos, sino desde la posición de Estado como garante de esta para las comunidades campesinas, al ser sujetos de especial protección. En este sentido, para la Corte ese artículo es un mandato para que el Estado realice acciones afirmativas a favor del acceso a la tierra, pero también, apuntando a “su derecho al territorio, así como proveer los bienes y servicios complementarios para el mejoramiento de su calidad de vida desde el punto de vista social, económico y cultural” (Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2015)12.

Esta jurisprudencia es muy importante pues pone de presente que el derecho de acceso a la tierra para las comunidades campesinas no es una simple enunciación en la Constitución, sino que se trata de un derecho que se compone de varios elementos que el Estado está en la obligación de salvaguardar, partiendo del acceso material, la garantía de oferta de bienes y servicios y la protección a la forma de subsistencia de quienes explotan la tierra. Para la Corte, al haberse ido delimitando, este derecho incluso se ha ido transformando en un derecho subjetivo13, pues se ha considerado que de la realización del derecho de acceso a la tierra depende la garantía y realización de los derechos humanos de las comunidades campesinas.

En esa línea es que la Corte Constitucional ha ido construyendo el concepto de derecho al territorio, el cual va más allá del acceso progresivo a la tierra contemplado en el artículo 64 de la Constitución y abarca de manera integral aspectos esenciales para la protección de los demás derechos de las comunidades campesinas. En ese sentido, en la Sentencia C-623 de 2015 la Corte tomó los distintos elementos que componen ese derecho, los cuales deben ser efectivamente protegidos:

(i) Acceso a la tierra, a través de la titulación individual o colectiva de tierras a los pobladores rurales, mediante formas asociativas, de su arrendamiento, de la concesión de créditos a largo plazo, de la creación de subsidios para la compra de tierra, del desarrollo de proyectos agrícolas, entre otros;

(ii) acceso a los recursos y servicios que permitan realizar los proyectos de vida de la población rural como educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial; y

(iii) seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la tierra como la propiedad, la posesión y la mera tenencia, sin que ello signifique que su protección se circunscriba solamente a éstas. En definitiva, el debate actual sobre el derecho al territorio, específicamente su contenido de acceso a la tierra, abarca varias relaciones y, como punto importante, la seguridad jurídica que debe brindar el Estado para proteger la conexión que surge entre la población rural y el espacio físico en el cual aspiran desarrollar su proyecto de vida, lo cual trasciende el campo de la aclaración de títulos y los derechos reales sobre bienes. (Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2015)

Este último punto es fundamental para entender que, desde una perspectiva jurídica, el derecho al territorio de las comunidades campesinas va más allá de lo que en principio se entiende por acceso a la propiedad de la tierra, pues el hecho de habitar un territorio, hacer uso de ese suelo y explotarlo económicamente, es condición para poder garantizar otros derechos fundamentales; es así que para la seguridad jurídica de esta relación, el Estado debe garantizar las distintas formas de tenencia de la tierra, lo que a este punto debería incorporar el OT en sus instrumentos.

En ese sentido, instrumentos de los OT como los POT, a la hora de hacer delimitaciones de los usos de suelo rural deberían contemplar que en algunos casos las comunidades campesinas explotan económicamente zonas destinadas para la protección ambiental, muchas veces no tienen un vínculo formalizado con la tierra, es decir, no son propietarios, pero tienen otro tipo de relación jurídica con esta, vínculo que también está protegido constitucionalmente. Por eso este tipo de conflictos debe trascender el estatus de propietario de la tierra, pues independiente de la relación que el campesino tenga con la tierra, los DA constituyen limitaciones en términos de uso de esta.

De esta manera, se resalta la necesidad de instrumentos del OT que sean capaces de desentrañar las particularidades de los territorios y las condiciones de los actores de estos, con el fin de que el OT tenga la capacidad de reconocer las realidades de los usos de la tierra y pueda gestionar de manera democrática los conflictos que se puedan presentar cuando existan intereses contrapuestos con comunidades que por distintos motivos han tenido que habitar territorios que representan intereses de protección ambiental.

Es decir, buscar que la delimitación y restricciones a los usos del suelo dialoguen con sujetos que históricamente han estado al margen de las políticas públicas y leyes en el país, pues no se trata de superponer los derechos territoriales sobre la protección ambiental, pero sí reconocer que existen causas por las que estas poblaciones se han asentado en estos territorios y buscar alternativas donde también se proteja la forma de vida campesina.

Como se evidencia, los conflictos territoriales que genera la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial, impactan de manera directa las formas de vida de comunidades campesinas, cuando el uso que estas dan al suelo se contrapone con los intereses de protección ambiental que desarrollan estos instrumentos. Esto ha tomado especial relevancia para los estudios rurales contemporáneos, en tanto no solo se analiza el acceso a la tierra, sino un conjunto de condiciones que van más allá del vínculo jurídico con el territorio que se explota económicamente por parte del campesinado, este último contemplado como sujeto intercultural e histórico con diversas formas de tenencia de la tierra y organización (ICANH, 2017, p. 7).

Los estudios sobre esta nueva ruralidad, como la denomina Bykov (2012), han surgido del análisis de las situaciones por las que ha atravesado el campo colombiano desde una perspectiva global y local en los últimos años, así como de la observación del comportamiento de los actores estatales, colectivos y privados que movilizan sus intereses en la normativa y políticas públicas sobre lo rural. Estas visiones han sido gestadas en las últimas décadas de la mano de las críticas al modelo de desarrollo neoliberal, permitiendo el posicionamiento, en el ámbito público y del derecho, de categorías imprescindibles para entender las disputas sobre el campo, más allá del derecho de propiedad de la tierra, categorías como territorialidad, participación comunitaria, sostenibilidad, soberanía alimentaria, equidad de género, juventud rural, pueblos indígenas y la urgencia por la gestión de la biodiversidad.

La conservación ambiental es uno de los aspectos más importantes que da muestra de las relaciones que se tejen entre estas prácticas de conservación y actores como el campesinado. Esto ha implicado repensar las políticas públicas sobre el campo, a favor de lo que Machado y Salgado (2006) denominan “revalorizar lo rural, hacer énfasis en el capital humano y la equidad como elementos esenciales del desarrollo, y dar un papel importante a la planificación territorial descentralizada, la democracia participativa y las nuevas formas de gestión del desarrollo” (p. 97).

A partir consideraciones como la anterior, algunos autores han interpretado la necesidad de nuevas orientaciones en la manera de entender las “agendas campesinas” dentro del debate público. Esto es imprescindible para comprender lo que implica hablar de derechos territoriales hoy en día, en ese sentido, es de resaltar que:

La transformación o el énfasis de la agenda campesina desde las décadas de los ochenta y noventa se vuelca hacia lo territorial y el plano de derechos, especialmente los derechos a la tierra y el territorio: por el derecho a tener derechos y poder hacer uso de ellos. En este sentido, no es lo mismo luchar por la parcela o por el pedazo de tierra que ejercer territorialidad, pensarse una manera de establecer allí las relaciones económicas, políticas y culturales. Así pues, actualmente la lucha por la tierra es la lucha por la defensa del territorio y de la vida en él, es la lucha por la posibilidad de vivir y habitar el territorio. (Montenegro, 2016, p. 85)

Por consiguiente, los POT al ser instrumentos que desarrollan a nivel territorial las políticas nacionales sobre OT y los que se relacionan directamente con las especificidades de las comunidades dentro de los municipios, son los directamente llamados a dar cuentas sobre las complejidades del ejercicio de la territorialidad campesina y el aprovechamiento del uso del suelo, independientemente de los vínculos jurídicos que los campesinos tengan con este, pues como ha quedado expresado, en la actualidad el foco de las discusiones respecto a la ruralidad han trascendido ese aspecto. Sin embargo, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) ha enfatizado en que:

No se trata de un abandono de la lucha por la tierra, pues la misma está ligada a la disputa por el territorio, sí remarca la transformación o cualificación que la misma tiene, pues ya no se trata tan sólo de acceder a tierra, sin importar si es por vía institucional o de manera directa. (Montenegro, 2016, p. 82)

Queda claro por qué el reto para el OT es integrar dentro de sus instrumentos dimensiones normativas, administrativas, ecológicas y los derechos territoriales. Aunque esto representa un desafío muy grande para las administraciones y el derecho en general, permitiría integrar la permanencia de los campesinos en sus territorios con la conservación ambiental, contribuyendo a la gestión de los conflictos territoriales generados a través del derecho donde haya tensiones entre aspectos provenientes de la declaración de DA e intereses de protección ambiental y derechos territoriales sobre el uso del suelo de comunidades campesinas. A través de estos instrumentos se podría constituir una especie de seguridad jurídica a nivel de OT, de la cual se puedan derivar alternativas equitativas, ya que este tipo de conflictividad:

Se expresa y agudiza por el cambio en la estrategia de intervención, posición política y presencia estatal en la gestión del territorio, y afecta la efectividad de las medidas ambientales, ya que los cambios sustantivos en estos temas afectan el equilibrio y los acuerdos tácitos existentes entre el Estado y quienes habitan los territorios. (Pérez et al., 2011, p. 93)

En ese sentido, tomando las consideraciones expuestas respecto a estas relaciones entre derecho al territorio y conservación ambiental en el OT, vale la pena resaltar como ejemplo lo que ha sido la construcción del Distrito Rural Campesino (DRC) en el municipio de Medellín. En primera medida, ese distrito se puede definir como un instrumento mediante el cual se encaminan acciones espaciales, económicas, culturales y sociales, que permiten articular y orientar programas y proyectos, en pro del mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino.

Este distrito fue pensado como resultado de un proceso participativo con una movilización social y jurídica de las comunidades campesinas que habitan el municipio de Medellín en los cinco corregimientos de este, San Antonio de Prado, Altavista, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal y Santa Helena, con el fin de concretar una forma de proteger la vida campesina y la relación económica de los habitantes del territorio con el uso del suelo frente a la presión inmobiliaria que crece hacia esas zonas, apostar por la seguridad alimentaria de la ciudad, fortalecer la relación entre ruralidad y los bienes y servicios y garantizar la permanencia de las comunidades campesinas en sus territorios.

Debido al crecimiento urbano en Medellín y las problemáticas relacionadas con la declaración de zonas de protección ambiental, se presentaron distintas situaciones que habían puesto en vilo los derechos al territorio de las comunidades que viven en los territorios rurales de esa ciudad y la relación con la tierra como su forma de vida. Los conflictos generados por el derecho en los términos en que aquí se ha expuesto, fueron un motivo fundamental para la construcción de esta figura, pues instrumentos de OT anteriores a esta iban mostrando que, en palabras de Pérez et al. (2011), el suelo rural productivo de Medellín ubicado en sus cinco corregimientos, coincidía con las áreas de interés ambiental desde el punto de vista de la conservación y protección de oferta de recursos naturales, por lo que se evidenciaba como la declaratoria de área protegida conllevaba a la necesidad de hacer cambios en los usos del suelo e imponer restricciones a algunas actividades productivas, generando conflicto de interés con los habitantes rurales (p. 92).

De esta manera, las declaratorias que limitaban el uso del suelo desconocieron los derechos territoriales de las comunidades que habitan en ellos, generando una conflictividad. Una situación concreta donde se expresaba el conflicto fue, lo que la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (2011) denominó la privatización de los bienes comunes ambientales.

A las comunidades campesinas que habitaban en tierras cercanas a fuentes de agua les llegó comunicaciones de EPM en donde les decían que la tierra en la cual habían vivido por muchos años había sido comprada por esta entidad, a un precio fijado por una firma de avalúos y que tenían un tiempo limitado para presentarse en las instituciones para terminar la transacción (p. 25). Esto mostró claramente la vulneración a derechos territoriales de las comunidades campesinas, de hacer uso y aprovechamiento económico de la tierra, en la medida que fueron desplazados “por la legislación y los planes de ordenamiento del territorio, con argumentos de conservación y protección de las cuencas hidrográficas” (Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 2011, p. 26). Esto sin duda puso en vilo la habitabilidad del territorio y el desarrollo económico y social de estas comunidades.

Teniendo en cuenta estas complejidades, se construyó la idea de una figura dentro del POT que protegiera a las comunidades de estas situaciones; es así que, según el artículo 483 del del Acuerdo 48 de 2014 del Concejo de Medellín: “Por medio del cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín”, se establecen los objetivos de los Distritos Rurales Campesinos. El objetivo general de esta figura es planificar, gestionar, impulsar y promover mediante programas y proyectos, las economías campesinas y sociales, a escala veredal y corregimental, con una visión regional, que permitan el reconocimiento y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria de la ciudad.

A primera vista, llama la atención la perspectiva con la que, a través de instrumentos de planificación como el POT, se intentan abordar las relaciones económica de las zonas rurales de la ciudad, incorporando el interés por la producción agroalimentaria. Según Silva (2012, como se citó en Castaño, 2015), esto es trascendental pues esta relación económica que tienen las comunidades campesinas con el territorio se centra en conceptos como el de soberanía alimentaria, el cual hace que esas comunidades se cohesionen culturalmente (p. 326). Lo anterior muestra como para las comunidades campesinas de cercanías con la ciudad, es fundamental la dimensión dl derecho al uso y la explotación de la tierra, pues es justamente eso lo que permite la permanencia en el territorio en condiciones dignas y la preservación de los vínculos culturales derivados la economía campesina.

Entre los objetivos específicos del DRC consagrados en el Acuerdo 408 de 2014, es de notar que entre ellos se encuentra la promoción a la protección de los derechos de la población campesina, consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Así, el Acuerdo dispone el reconocimiento, promoción y consolidación de la producción y la estructura social campesina, cualquiera sea su naturaleza étnica, como sustento de la identidad cultural, la producción agroalimentaria, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del municipio y la promoción el acceso a la tenencia de la tierra y su regularización, así como a incentivos técnicos y financieros, tales como capacitaciones, dotación y acompañamiento técnico, créditos blandos, subsidios, entre otros. En ese sentido, se puede decir que el Distrito Rural Campesino para el POT de Medellín es concebido como “el instrumento facilitador del orden rural que reclaman estos escenarios y la mejor de las oportunidades para saldar la deuda con los custodios históricos de estos paisajes circunvecinos” (Alcaldía de Medellín, 2017, p. 17).

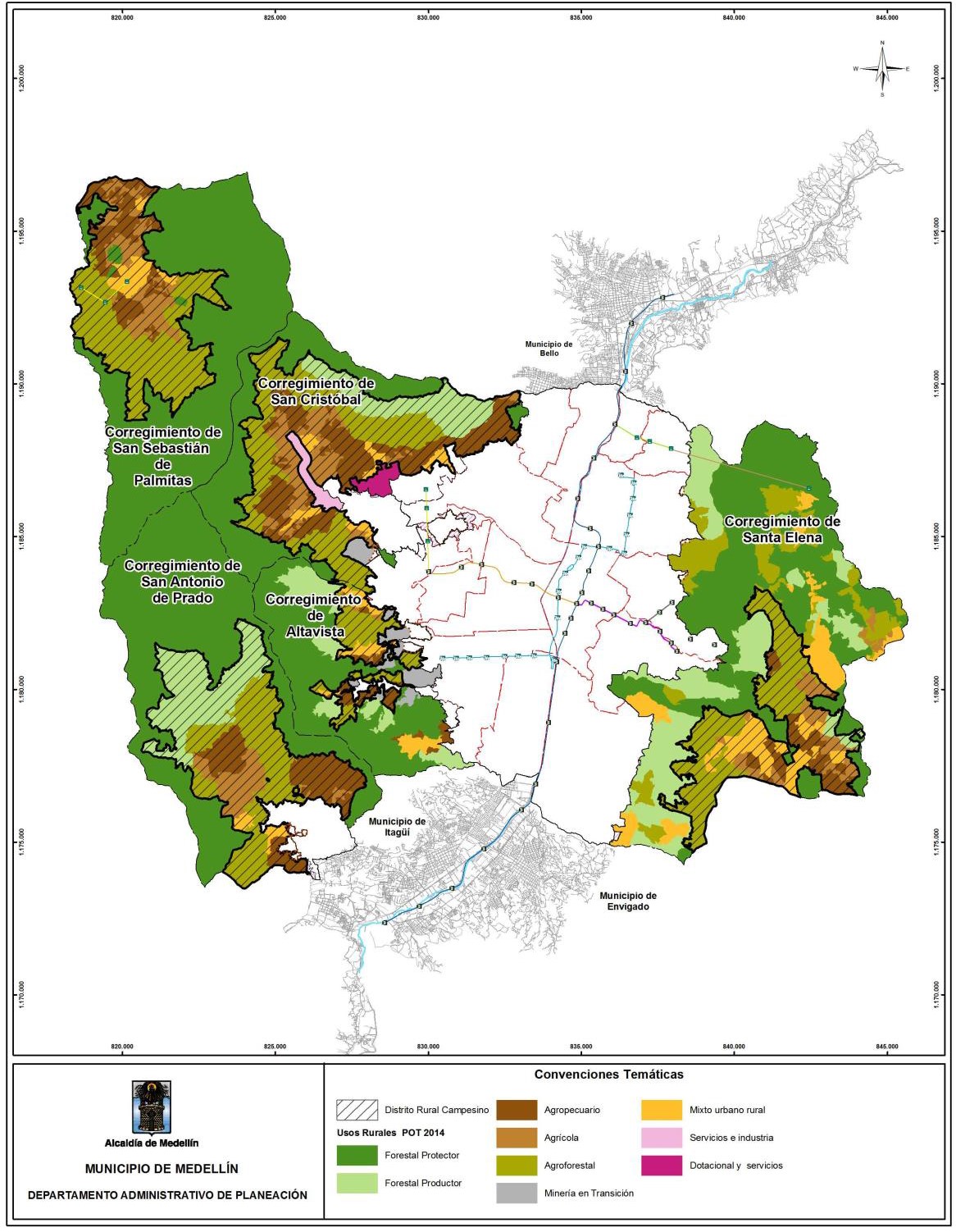

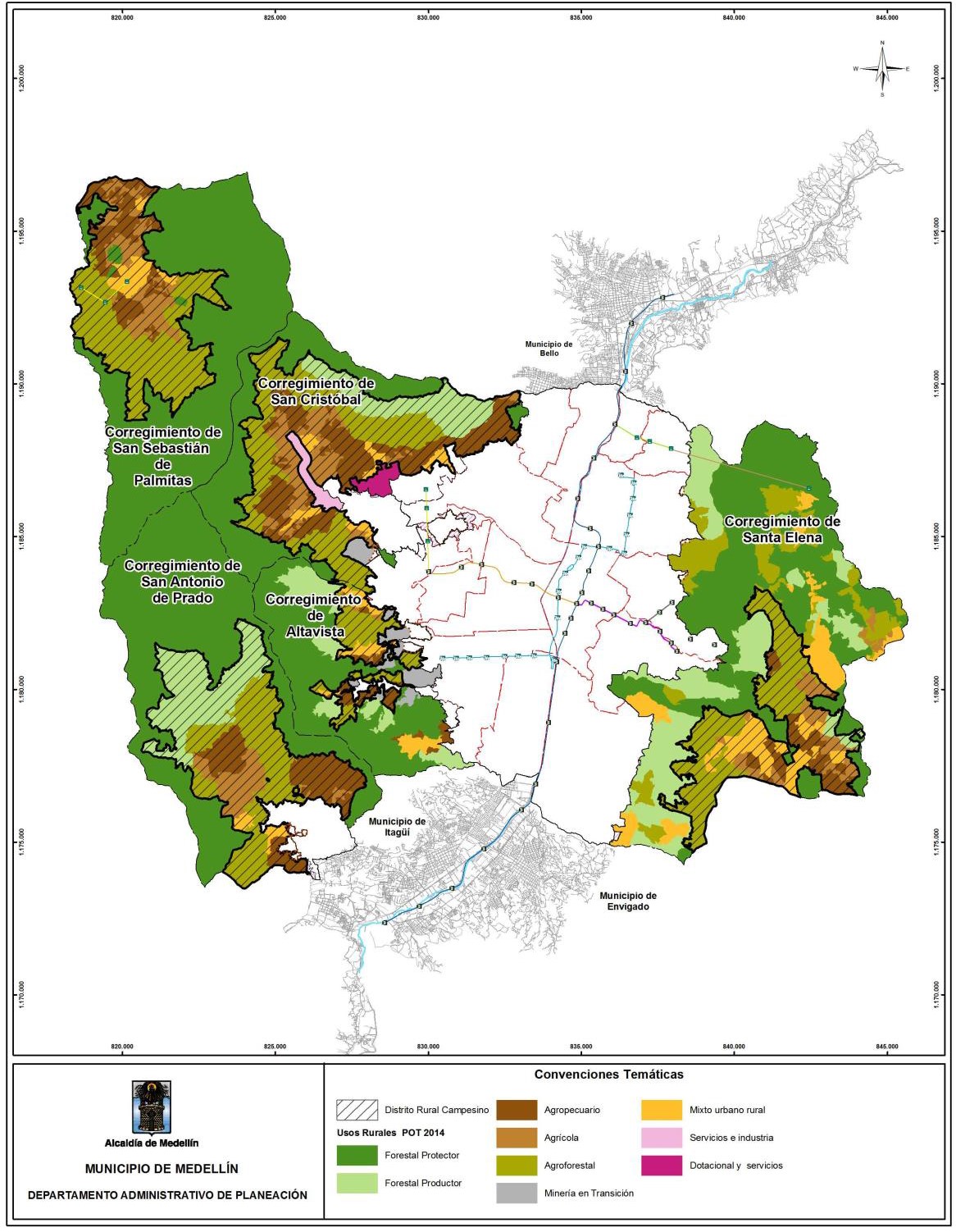

Según el artículo 484 del Acuerdo 408 de 2014, este distrito se enmarca en un conjunto de veredas que proporcionan unidades productivas, que se convierten y tejen en un territorio de actividades agropecuarias diversas (por los diferentes tipos de cultivos y prácticas pecuarias), que se consolidan a partir de los usos del suelo rural. Esto resulta interesante en la medida en que la explotación económica del suelo es determinante para este instrumento de planeación, por lo que para consolidarlo fue necesario el análisis del uso existente de los suelos dentro del DRC. Los usos encontrados por la Alcaldía de Medellín (2017) en la delimitación del DRC fueron: forestal productor, forestal protector, agrícola, agropecuario, agroforestal, mixto urbano-rural y servicios e industria (p. 20).

Figura 1. Usos POT en Distrito Rural Campesino

Fuente: Adaptado de Desarrollo de instrumentos de planificación y gestión en el proceso de implementación del plan de ordenamiento territorial – POT. Informe Final. Fase II. Caracterización Diagnóstico Participativo DRC (p. 26), Alcaldía de Medellín (2017).

Como se evidencia en la anterior figura, este mapa muestra al DRC como unas zonas dentro de los corregimientos donde el uso de suelo está destinado a actividades económicas, protegiéndolas de las restricciones ambientales del suelo destinado a la protección ambiental, delimitadas en el POT municipal, así como de la presión inmobiliaria que se acrecienta sobre las zonas de aprovechamiento agropecuario, agrícola y agroforestal de las comunidades que subsisten de estas actividades.

Esto sin duda constituye un recurso de seguridad jurídica para las comunidades campesinas, cuyos planes de vida dependen exclusivamente de la explotación económica del uso que habitan, lo que garantiza sus derechos territoriales y genera otro tipo de beneficios, como la protección a la seguridad alimentaria, tanto de estas comunidades como de la zona urbana de la ciudad.

En ese sentido, esta figura, por lo menos desde el enunciado normativo, apunta a poner el foco en la consolidación de espacios donde la vida campesina sea protegida y la relación de las comunidades que habitan estos corregimientos con sus derechos territoriales sea garantizada por los instrumentos de planeación y la legislación sobre usos del suelo, incorporando en sí, no solo la perspectiva de la explotación del uso, sino otros análisis como la territorialidad de estos.

El hecho de que esta figura parta de un ejercicio de diálogo con las comunidades, también pone de presente lo que en palabras de Mesías (2004, como se citó en Durango, 2015) es que “el reconocimiento de la ciudadanía campesina no pasa únicamente por la vieja noción de redistribución de la tierra, sino también por la redistribución del poder político” (p. 162). Pensar en estas posibilidades dentro del OT es pensar que:

Como forma de ordenar el territorio acorde con las necesidades, particularidades culturales e intereses de la comunidad campesina de Medellín surgen el Distrito Rural Campesino como una forma alternativa de ordenamiento territorial enmarcada en la propuesta campesina y la reivindicación de los derechos de los y las campesinas. Esta propuesta de “organización democrática del territorio” y/o “territorialidad comunitaria” nace de un proceso de exigibilidad, movilización y construcción de propuestas para defender el territorio rural- campesino de la ciudad. (Uribe, 2016, p. 14)

Con este ejemplo se ilustran las relaciones que se pueden tejer entre los derechos territoriales y el OT, pues a través de estas figuras dentro del POT se reconocen unos actores que habitan el territorio y que tienen una serie de relaciones con el uso del suelo que trascienden la esfera del derecho de propiedad, donde la figura pretende proteger estos suelos destinados a una explotación económica de las comunidades campesinas que lo usa, con el fin de conciliar los intereses de protección ambiental con derechos territoriales, por lo que se puede decir que con esto se está protegiendo la territorialidad agraria a nivel municipal, las formas de vida campesina y a los campesinos como sujetos políticos.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de derechos al territorio ha dado una pauta de la importancia del reconocimiento de estos a nivel jurisdiccional; sin embargo, no es solo desde este ámbito desde donde se deben reconocer y proteger estos derechos. Las políticas públicas y en especial las de OT con su conjunto de objetivos y la incidencia que tienen a nivel territorial, son llamadas también a hacer este reconocimiento. Incluso la Corte en su sentencia C 077 de 201714 hablaría sobre el corpus iuris del campesinado (cuerpo de derechos de esta población) reconociendo a los municipios como:

El ente idóneo para solucionar los problemas locales en la medida en que conoce realmente las necesidades a satisfacer, y tiene el interés para hacerlo por hallarse en una relación cercana con la comunidad. Así, al acercar la acción estatal al ciudadano, se fortalece la legitimidad a través de la gestión territorial. (Corte Constitucional, Sentencia C- 077 de 2017)

En esa misma línea de análisis, la corporación ha sido enfática en decir que, en vista de las afectaciones que se pueden dar por políticas públicas que tengan que ver con el uso del suelo, la seguridad alimentaria y los proyectos de vida de las comunidades campesinas, estas no pueden ser formuladas ni implementadas de manera unilateral por las entidades, pues aquellas dependen del territorio para su subsistencia; incluso la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de que en todas estas intervenciones se cuente con la participación y la concertación de las comunidades afectadas (Corte Constitucional, Sentencia C- 077 de 2017).

Con lo anterior queda abierta una posibilidad de hacer intersecciones entre lo que jurisprudencialmente se ha constituido como derechos al territorio de las comunidades campesinas y los instrumentos de OT, apuntando a que estos logren reconocer las particularidades de los territorios y con ellos se puedan garantizar estos derechos, poniendo a dialogar el interés de protección ambiental con las necesidades de las comunidades, con el fin de que estos dos aspectos no se vean contrapuestos, sino se logren adaptar y armonizar por medio de alternativas de desarrollo económico que permitan la permanencia en el territorio y a la vez la conservación ambiental.

La normativa respecto al uso de la tierra en Colombia está dispersa por todo el ordenamiento jurídico en sus distintos niveles, así mismo, hay una concurrencia de competencias respecto a las entidades que tienen facultades para determinar restricciones y limitaciones al uso de esta; esto dificulta la comprensión teleológica de estas normas e incluso, la aplicación de ellas, generando así dificultades también para la defensa de los derechos territoriales de las comunidades campesinas que habitan territorios donde haya limitaciones o restricciones al uso del suelo.

La Corte Constitucional ha dado un avance a nivel jurisprudencial respecto al desarrollo del programa agrario de la Constitución contenido en los artículos 64, 65, y 66, consolidando la postura de que el derecho a la tierra de las comunidades campesinas trasciende el acceso material a esta, apuntando a la idea de derechos territoriales, donde se contemple que el derecho al acceso a la tierra debe estar acompañado de la protección integral a la forma de vida campesina a través de la oferta de bienes y servicios del Estado en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial y protección de todas las formas de tenencia de la tierra; es decir, proteger la permanencia en los territorios independientemente del vínculo jurídico que estas comunidades tengan con la tierra que habitan por su condición de sujetos de especial protección.

Respecto a los determinantes ambientales, se puede concluir que el interés por la protección ambiental parte también de postulados constitucionales, lo problemático aquí son los casos donde estas limitaciones y restricciones al uso del suelo constituyen afectaciones a los planes de vida de las comunidades que dependen exclusivamente de la explotación del suelo. Estos son conflictos territoriales generados por el derecho, nominación que se usa porque son estas determinantes que cambian el uso del suelo, las que generan una contraposición de intereses entre el Estado y las comunidades que habitan los territorios, a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, dos actores entre los cuales en muchos casos hay en un evidente desequilibrio de poder.

Es de resaltar que las dinámicas históricas de la ocupación territorial que ha tenido el campesinado colombiano, han estado atravesadas por la violencia armada, la inequidad y los intereses de grandes actores económicos sobre la tierra. Por esto, en muchos casos el campesinado ha sido marginados a habitar zonas donde el uso del suelo tiene otra vocación distinta a la económica. Es fundamental que el ordenamiento territorial entienda esto, pues estas circunstancias hacen parte de las causas de la ocupación de uso donde existe un interés de protección ambiental y constituyen la mirada integral a la protección de los derechos territoriales de las comunidades campesinas.

El ordenamiento territorial como sistema de planeación de los usos del suelo, puede ser una alternativa para la gestión de estos conflictos. Los instrumentos de planeación a nivel municipal; es decir, los POT, PBOT y EOT son un escenario donde se está en contacto directo con las necesidades, conflictos y actores de los territorios, por lo que, sí estos promueven una participación democrática, efectiva y sustancial de las comunidades, estos instrumentos quedarían dotados de legitimidad, generando verdaderas alternativas para quienes son los directamente afectados por las decisiones respecto a la delimitación del uso del suelo, y en ese sentido, pueden servir para encontrar formas de proteger las formas de vida campesina y poner a dialogar esto con la protección ambiental.

Alcaldía de Medellín. (2017). Desarrollo de instrumentos de planificación y gestión en el proceso de implementación del plan de ordenamiento territorial – POT. Informe Final. Fase II. Caracterización Diagnóstico Participativo DRC. 2017. Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. Acuerdo 48 (17 de diciembre de 2014), por medio del cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín. Gaceta Oficial, n.° 4267. 17.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2011). Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Organización de las Naciones Unidas.

Barboza, J. (19 de junio de 2017) Córdoba: clientelismo, poderes regionales y construcción estatal. Razón Pública. https://razonpublica.com/cordoba-clientelismo-poderes-regionales-y-construccion-estatal/

Bykov, N. (2012). El desarrollo rural en el conflicto colombiano. Revista Iberoamérica, (2), 48-65.

Castaño, M. (2015). Asimetrías en la protección de la forma de vida campesina colombiana. Hacia una protección especial de la forma de vida campesina. Revista Controversias, (205), 304-331.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1454 de 2011(28 de junio), por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Diario Oficial n.° 48.115.

Colombia. Congreso de la República. Ley 388 de 1997 (18 de julio), por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.° 43.127.

Colombia. Corte Constitucional (16 de diciembre de 1998). Sentencia T – 801 de 1998. [MP. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Colombia. Corte Constitucional (17 de marzo de 2003). Sentencia T – 227 de 2003. [MP. Eduardo Montealegre Lynett].

Colombia. Corte Constitucional (27 de enero de 1994). Sentencia C – 021 de 1994. [MP. Antonio Barrera Carbonell].

Colombia. Corte Constitucional (29 de agosto de 2016). Sentencia T - 461 de 2016. [MP. Jorge Iván Palacio].

Colombia. Corte Constitucional (30 de noviembre de 1992). Sentencia C –590 de 1992. [MP. Simón Rodríguez Rodríguez].

Colombia. Corte Constitucional. (11 de agosto de 2016). Sentencia SU-426 de 2016 [MP. María Victoria Calle Correa].

Colombia. Corte Constitucional. (15 de marzo de 2006). Sentencia C-189 de 2006 [MP. Rodrigo Escobar Gil].

Colombia. Corte Constitucional. (2 de mayo de 2018). Sentencia C-028 de 2018 [MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez].

Colombia. Corte Constitucional. (20 de abril de 2016). Sentencia C-192 de 2016 [MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo].

Colombia. Corte Constitucional. (23 de agosto de 2012). Sentencia C-644 de 2012 [MP. Adriana Maria Guillen Arango].

Colombia. Corte Constitucional. (23 de enero de 2002). Sentencia C-006 de 2002 [MP. Clara Inés Vargas Hernández].

Colombia. Corte Constitucional. (3 de febrero de 2017). Sentencia T-052 de 2017 [MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo].

Colombia. Corte Constitucional. (30 de septiembre de 2015). Sentencia C-623 de 2015 [MP. Alberto Rojas Ríos].

Colombia. Corte Constitucional. (8 de febrero de 2017). Sentencia C-077 de 2017. [MP. Luis Ernesto Vargas Silva].

Colombia. Corte Suprema de Justicia. (13 de febrero de 2018). STP 2028-2018, radicación 96414, acta 47 [MP. Patricia Salazar Cuéllar].

Colombia. Presidente de la República. Decreto 3600 de 2007 (20 de septiembre), por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. Diario Oficial n.° 46.757.

Constitución Política de Colombia [Const]. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. (2011). Una vida digna para la comunidad campesina de Medellín. https://corpenca.org/2013/una- vida- digna- para- la- comunidad- campesina-en-medellin/

Courtis, C. (2006). El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación dogmática. En Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica (pp. 105-156). Editorial Trotta.

Cueto, I. (2011). Colonización y frontera agropecuaria en Colombia. De la gesta histórica de modernización, hasta el desarraigo forzado y la disminución de nuestra biodiversidad como producto de nuestra búsqueda del desarrollo. Revista Punto de Vista, 2(3), 92-108.

Díaz, M. (2008). Conflicto de ocupación en áreas protegidas. Conservación versus derechos de comunidades. Revista Opinión Jurídica, 7(14), 53 - 69.

Durango, N. (2015). Prácticas políticas contrahegemónicas. Una aproximación a la ciudadanía campesina. Revista Trabajo Social, (20- 21), 155-174.

Estupiñán, L. (2012). El ordenamiento territorial en la Asamblea Nacional Constituyente de 1992. Lectura sociojurídica desde el nivel intermedio de gobierno. Revista Opinión Jurídica. 11(21), 19-38.

Garnica, R. (2012). Las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial rural de los municipios del Departamento del Cesar, Colombia. Revista Proyección, 5(13), 95-123.

Gómez, L. (2009). Conflictos territoriales y gestión pública territorial en Colombia. Revista Perspectiva Geográfica, 1(14), 130-160.