DOI: 10.17533/udea.efyd.v34n1a11

URL DOI: http://doi.org/10.17533/udea.efyd.v34n1a11

ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA EN EL ADULTO MAYOR

ATIVIDADE FÍSICA RECREATIVA EM ADULTOS MAIS VELHOS

RECREATION PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER ADULTS

LUCERO ALEXANDRA RUÍZ ORTEGA 1

LUIS ANTONIO GOYES ERAZO 2

1Magíster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad

de Manizalez-CINDE.

Profesora e Investigadora del Instituto de Educación Física de la

Universidad de Antioquia, Integrante del Grupo Estudios de Educación

Corporal (Medellín – Colombia). lucero.ruiz@udea.edu.co

2Licenciado en Educación Física y Recreación por la Universidad

de Caldas.

Funcionario en Corporación Súmate Ahora (Manizalez-Colombia). luisgoyes85@hotmail.com

| Ruíz O., L. A. & Goyes E., L. A. (2015). Actividad física recreativa en el adulto mayor. Educación Física y Deporte, 34 (1), 239-267 Ene-Jun. http://doi.org/10.17533/udea.efyd.v34n1a11 |

RESUMEN

El incremento de la longevidad es una de las preocupaciones actuales en el

mundo. Generar investigación evaluativa de la calidad de vida en el adulto

mayor es una necesidad. El Programa Vida activa en el Adulto Mayor a

través de la recreación, dirigido a 19 participantes del barrio Panorama

de Manizales, se propone, primero evaluar la composición corporal (talla,

peso, perímetro cintura y pliegues), la condición física (flexibilidad,

equilibrio estático, resistencia y fuerza, según batería Senior Fitness

Test) y la calidad de vida del adulto mayor (ficha “WHOQOL-100”); segundo,

diseñar y aplicar el programa según diagnóstico; y tercero evaluar el rol

del profesor y la importancia del programa (encuesta de preguntas

abiertas). Metodología: descriptivo-evaluativo, de enfoque mixto, con

preprueba y posprueba de lo cuantitativo; cualitativamente se sustentó en

la Investigación Evaluativa. Resultados: redujo el peso corporal, mejoró

la condición física; la recreación con sentido educativo mejoró su calidad

de vida.

PALABRAS CLAVE: Evaluación Geriátrica, Envejecimiento, Calidad De

Vida.

RESUMO

O aumento da longevidade é uma das preocupações atuais do mundo. Gerar

proyectos e pesquisas de avaliação da qualidade de vida na terceira idade

é uma necessidade. O Atual proyeto: Vida Ativa no Programa Idosos

através recreação, esta destinado a 19 participantes Panorama do bairro

Manizales. Das tarefas da pesquisa são: Primeiro avaliar a composição

corporal (peso, altura, circunferência da cintura e dobras cutâneas),

fitness (flexibilidade, equilíbrio estática, resistência e força, bateria

Teste sênior de Fitness) e qualidade de vida dos idosos ("WHOQOL-100");

Segundo, projetar e implementar o programa para melhorar a qualidade de

vida; Terceiro avaliar o papel do professor e da importância do programa

(levantamento de questões abertas). Metodologia: A abordagem

descritiva-avaliativo misturado com pré-teste e pós-teste do que

quantitativa; qualitativamente foi baseado na pesquisa avaliativa.

Resultados esperados são: redução do peso corporal, condição física

melhorou; recreação com sentido educativo melhorou sua qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Geriátrica, Envelhecimento, Qualidade De

Vida.

ABSTRACT

Nowadays, the increase in longevity is one of the current concerns in the

world. Therefore, to generate evaluative research related to quality of

life in the elderly is a necessity. The Active Life in the Elderly Program

through recreation, addressed to 19 participants belonging to the

neighborhood called Panorama, in Manizales city, attempted first to

assess body composition (height, weight, waist circumference and

skinfolds), fitness (flexibility, static balance, endurance and strength,

Senior Fitness Test Battery) and quality of life of the elderly (tab

"WHOQOL-100"); second, to design and implement the program based on the

results obtained before; and third, to evaluate the teacher's role and the

importance of the said program (open-questions survey). Methodology: This

research is basically a quantitative study, with a descriptive-evaluative

design and a mixed approach. It uses pre- and post-test techniques.

Qualitatively, it is based on the Evaluative Research. Results: The

implementation of the program helped elderly participants reduce body

weight and improve their physical condition. Additionally, recreation with

educational sense improved elderly quality of life.

KEYWORDS: Geriatric Assessment, Aging, Quality Of Life.

INTRODUCCIÓN

Los análisis demográficos y epidemiológicos sobre el incremento de la longevidad en el mundo es el centro de atención de las ciencias sociales, económicas y biomédicas. En Colombia las políticas públicas apuntan al bienestar del adulto mayor, sin embargo, la investigación documental realizada por Cardona y Segura (2011), concluyen que el Adulto Mayor (AM) se encuentra desprotegido y la responsabilidad se traslada en gran parte a la sociedad, la familia y al AM. Este panorama obliga a los adultos mayores a invertir en programas que les ayuden a envejecer con una calidad de vida adecuada, e invitar a los profesionales de la Gerontología y en este caso de la Educación Física a orientar esfuerzos y diseñar propuestas que atiendan esta problemática.

Contexto del problema

Las investigaciones alrededor de este tema se interesan por evaluar la

calidad de vida como un indicador importante de la influencia de programas

de intervención; de ahí que sea necesario no sólo evaluarla, si no

intervenir y aportar al mantenimiento de una calidad de vida adecuada.

Culturalmente al AM se lo ha visto como una persona que no puede hacer

nada, precedido de prejuicios, limites, normas e inclusive auto encierro,

generando en él una especie de celda que en ocasiones no le permite

moverse con autonomía. De esta manera palabras como: deja tú no puedes; no

vayas solo; mira si te caes o te pierdes; hijo ve con el abuelo de la mano

no puede caminar solo, impiden que el AM avance en la conquista de la

autorrealización, quizá por exceso de cuidado o por abandono total.

Este panorama refleja la importancia de abordar en el proyecto esta

pregunta: ¿Cómo influye el programa “Vida Activa en el Adulto Mayor, sobre

su calidad de vida? Dar respuesta a este interrogante lleva a plantear que

el objetivo Sprincipal de esta investigación es evaluar el programa de

intervención, en función de encontrar la influencia que tiene sobre la

calidad de vida del AM. Sin embargo la intencionalidad además de evaluar

la composición y condición corporal; el índice de masa corporal; los

antecedentes de salud, indaga por el sentir del AM, tiene una perspectiva

subjetiva sobre su calidad de vida en términos de satisfacción; así mismo

responde a cómo fue el rol del docente, y qué beneficios encontró al haber

participado de esta experiencia; para este propósito fue necesario

apoyarse en la “investigación evaluativa” dando participación a los

beneficiados de tal forma que guiara la plantificación y permitiera un

análisis cualitativo de lo que acontecía. La investigación evaluativa “se

lleva a cabo en un proceso de intervención, en la misma acción, lo que

hace que la evaluación de programas sea una auténtica investigación sobre

procesos educativos” (Sandín, 2003, p.177).

Sustento Teórico

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene asumir una intervención con cualquier población y en el orden de generar cambios beneficiosos para quienes participan, la propuesta se sustenta en aportes teóricos en torno a:

METODOLOGÍA

El Estudio es descriptivo de enfoque mixto, es decir se apoya en los aportes que hace la investigación cualitativa y cuantitativa y se centra en un tipo de estudio evaluativo.

Arnal, del Rincón y Latorre (1992) se refieren a la investigación evaluativa como un proceso marcado por juicios de valor, juicios que se centran sobre valoraciones de una situación concreta al tiempo que se toman decisiones alternativas que permiten ajustar en el desarrollo del programa; de igual manera Martínez Mediano (1996) dice que la investigación evaluativa es una modalidad de investigación que utiliza metodologías propias de las Ciencias Sociales, y por ende, de la Educación por lo que la investigación evaluativa implica evaluación formativa. Estas afirmaciones dan importancia a la participación evaluativa y formativa que esta investigación generó a través de instrumentos que recogieron las percepciones del AM. A partir de estos sustentos es importante evaluar un programa que indague por el valor que el AM le da al programa, y no sólo a partir de una evaluación física.

La población que hizo parte del programa “Moviéndonos para vivir mejor”, pertenecen al barrio Panorama de la comuna Macarena de la Ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Participaron 19 adultos mayores entre 60 y 80 años; 18 mujeres y 1 hombre. El programa se desarrolló durante 6 meses interviniendo a la población tres veces a la semana con una intensidad de una hora.

Antes de iniciar las sesiones al grupo de adultos mayores “Moviéndonos para vivir mejor”, se caracterizó al grupo a través de una anamnesis, se indaga por antecedentes generales de salud, una valoración de medidas corporales y la aplicación de algunas pruebas de condición física. Para la valoración y la prescripción del ejercicio se tomó como fuente el cuestionario IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física); el PARQ (cuestionario de disposición para la práctica de actividad física) y las recomendaciones del ACSM (Colegio Americano de Medicina Deportiva, 2014) con el fin de seleccionar y proponer preguntas para la elaboración de la anamnesis.

De igual manera para dar inicio al programa de la actividad física, el AM deberá pasar por una evaluación física general para determinar que ejercicios y actividades son los más adecuadas para su salud. En su orden los instrumentos evaluativos aplicados fueron los siguientes:

| Nombre del Test | Descripción | Objetivo |

| Flexibilidad | Flexión del tronco en silla. | Evaluar la flexibilidad del tren inferior (principalmente bíceps femoral) |

| Flexibilidad | Juntar las manos tras la espalda. | Evaluar la flexibilidad del tren superior (principalmente de hombros) |

| Equilibrio Estático | Mantenerse en el sitio sobre un pie. | Evaluar el equilibrio estático |

| Resistencia | Dos minutos de marcha. | Evaluación de la resistencia aeróbica |

| Fuerza | Sentarse y levantarse de una silla. | Evaluar la fuerza del tren inferior |

| Fuerza | Flexiones del brazo. | Evaluar la fuerza del tren superior |

Para el análisis de los datos de enfoque cuantitativo se utilizó el

paquete de estadística SPSS 13, versión estudiantil. Los datos arrojados

de las diferentes pruebas se recopilaron en tablas para realizar el

respectivo análisis basados en el senior fitness test. Para la

interpretación de resultados se calcularon la media y desviación estándar

(DS). Los datos de enfoque cualitativo se registraron en el programa

de Word, fueron sometidos a un proceso de categorización simple,

codificando las respuestas y agrupándolas según la interpretación

contextualizada de las percepciones de los adultos.

Finalmente, es atinente destacar que el programa de actividad física

Moviéndonos Para Vivir Mejor, se enfocó en diseñar una propuesta de

actividad física diferente a lo habitual, puesto que no es suficiente con

asegurar una alimentación saludable, servicios de salud adecuados e

inclusive programas de ejercicio físico en donde se trabajan los mismos

elementos para todo tipo de población. El AM requiere ser abordado de una

manera diferente, para ello se propuso asumir la actividad física desde la

recreación como un medio para mejorar la capacidad física de los

participantes y su calidad de vida a través del juego y el sentido lúdico.

En cada sesión del programa de actividad física Moviéndonos Para Vivir

Mejor, (Tabla 2.) se abordaron temáticas relacionadas con el

acondicionamiento físico, pero en la práctica se convertían en juegos que

a su vez concluían en una enseñanza significativa.

Tabla 2. Actividades de una sesión de trabajo. Tema: fuerza de agarre.

| Tema | Objetivo | Descripción |

| Fuerza de agarre | Fortalecer diversos segmentos corporales a través de actividades jugadas. | Atrapa la pelota: los integrantes

del grupo caminan por el espacio con una pelota pequeña en sus

manos, a la señal del docente la lanzan hacia arriba e

intentan atraparla sin dejarla caer al piso. De esta manera

experimentan no solo el trabajo de fuerza de agarre sino también,

velocidad en la reacción, coordinación viso manual, espacio y

tiempo. Variantes: lanza la pelota y cuando la atrape la presiona queriendo explotarla. Tira la pelota hacia arriba aplaude una, dos, tres veces y atrápala. Pasando los huevos: los integrantes del grupo se ubican en parejas, cada uno de frente a 2 metros de distancia con una pelota pequeña. El docente menciona que se debe preparar un desayuno pero primero hay que pasar los huevos de mano en mano al tiempo; así que cada pareja debe hacer la mayor cantidad de pases con los dos huevos que tienen en sus manos al mismo tiempo. Ojo que si los huevos se caen nos quedamos sin desayuno. Variantes: Se aumenta la distancia. Un huevo rebota en el piso, mientras que el otro pasa por encima. Transporte de pesas: los integrantes del grupo se dividen en dos grandes grupos y estos a su vez se dividen en otros dos grupos y se ubican en hileras de frente a una distancia de 6 metros. Cada uno tiene en sus manos dos pesas (tarros de agua llenos con arena), el docente ubica todas las pesas en un costado de cada hilera; a la señal del profesor el primero década hilera sale en busca de las pesas de la hilera que esta de frente y las trae a su lugar, lo mismo hace la hilera contraria. Todo el tiempo los integrantes del grupo estarán transportando pesas de un lado a otro. Lema: El trabajo de fuerza es indispensable, ésta misma se disminuye con el transcurso del tiempo y ocasiona grandes limitaciones por su ausencia. Al final de cada sesión, el docente realiza diversas preguntas a los participantes con relación al tema trabajado, se aclaran dudas y cada persona aporta con sus intervenciones. |

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

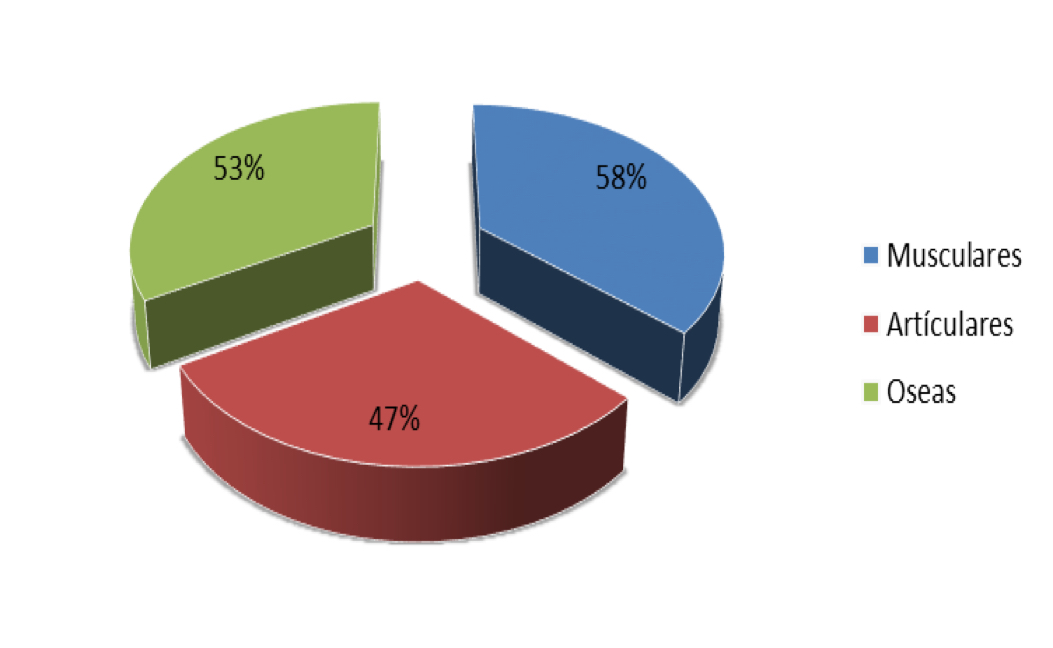

1. La anamnesis. Permitió

identificar las enfermedades que prevalecen en el grupo; los resultados

con respecto a las patologías son similares al trabajo de grado citado

antes de Goyes (2012), las dolencias que sobresalen en el grupo son:

musculares 58%, óseas 53% y articulares 47%; de los cuales las patologías

que sobresalen son artrosis y osteoporosis. Sumado a lo anterior se

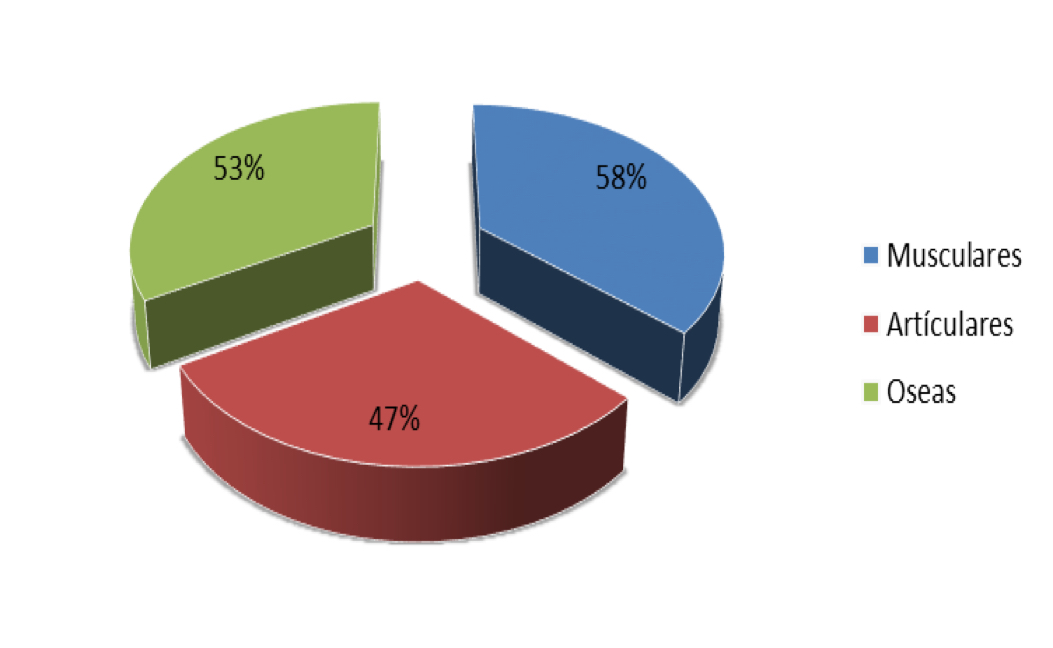

observa que del total de la población el 21% presentan sobrepeso y el

52,6% Hipertensión (HTA) siendo este un detonante negativo en la calidad

de vida de la población. Los resultados identificados también están

relacionados con las enfermedades crónicas que describe el estudio de

Curcio (1995, p.173), quien afirma “que las alteraciones del aparato

locomotor son la mayor causa de deterior funcional en los ancianos”.

Gráfico 1. Dolor y/o enfermedades osteomusculares.

Gráfico 2. Hipertensión Arterial (HTA)

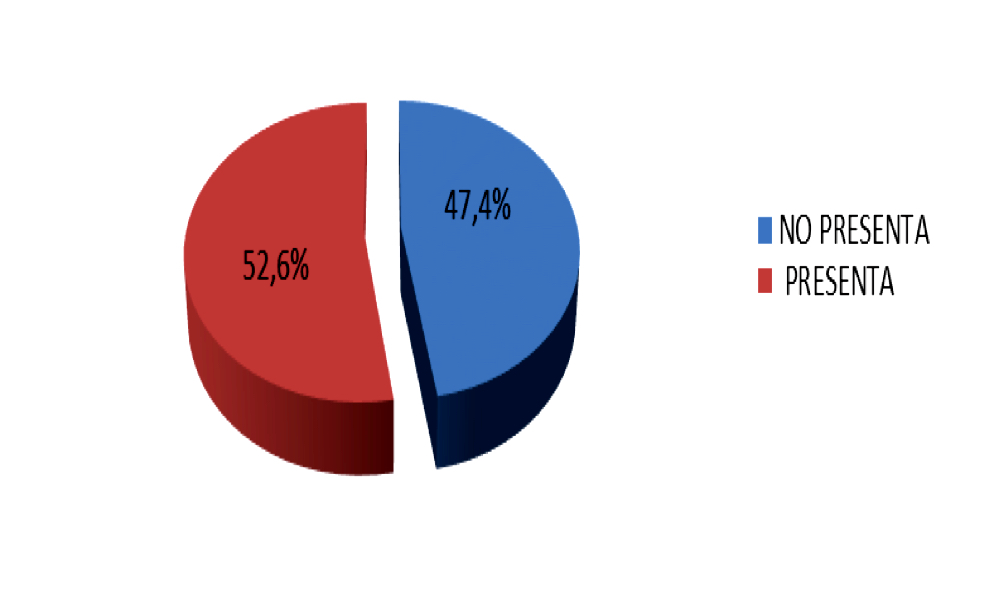

2- La composición Corporal: Se

evaluó talla y peso de cada uno de los participantes del programa para

calcular el IMC (índice de masa corporal) y perímetro de cintura cadera

para medir los niveles de grasa intraabdominal, de igual manera se evalúa

flexibilidad y equilibrio.

Gráfico 3. Índice de Masa Muscular (IMC) antes y después de participar en el programa Moviéndonos Para Vivir Mejor.

En la primera evaluación se observa que a pesar de ser un grupo sedentario solo el 21% de la población presenta sobrepeso; un exceso que puede ocasionar problemas en cuanto a la aparición y desarrollo de enfermedades asociadas al sobrepeso (HTA, artrosis, Diabetes, osteoporosis, entre otras). Con el transcurso del programa de actividad física podemos observar que los resultados de la evaluación final son mejores tan solo el 11% se encuentra en sobrepeso, mientras que el 89% lograron un peso normal.

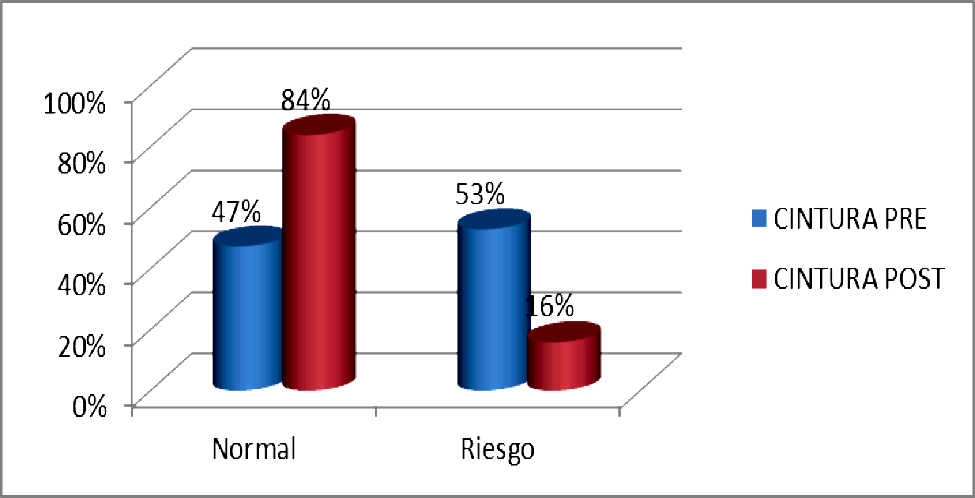

Gráfico 4. Perímetro de cintura, porcentaje de riesgo metabólico a partir del perímetro de cintura.

Se realiza esta medición como complemento

del IMC, en donde se observa que inicialmente el 53% de la población se

encuentra con obesidad abdominoviceral, es decir, incremento de grasa

intraabdominal con riesgo de padecer enfermedades metabólicas tales como:

diabetes, enfermedad cardiaca y/o accidente cerebro vascular. En la

evaluación final el riesgo de padecer algún tipo de problema metabólico es

menor, puesto que a través del programa de actividad física se logra

reducir de un 53% a un 16%.

El estudio de Heyward, 1996, explica que el incremento de grasa con la

edad se atribuye a la reducción de los niveles de actividad física, a la

disminución del ritmo metabólico y de las necesidades calóricas del

cuerpo. De ahí que uno de los factores de disminución de la grasa corporal

tenga una relación importante con la actividad física regulada.

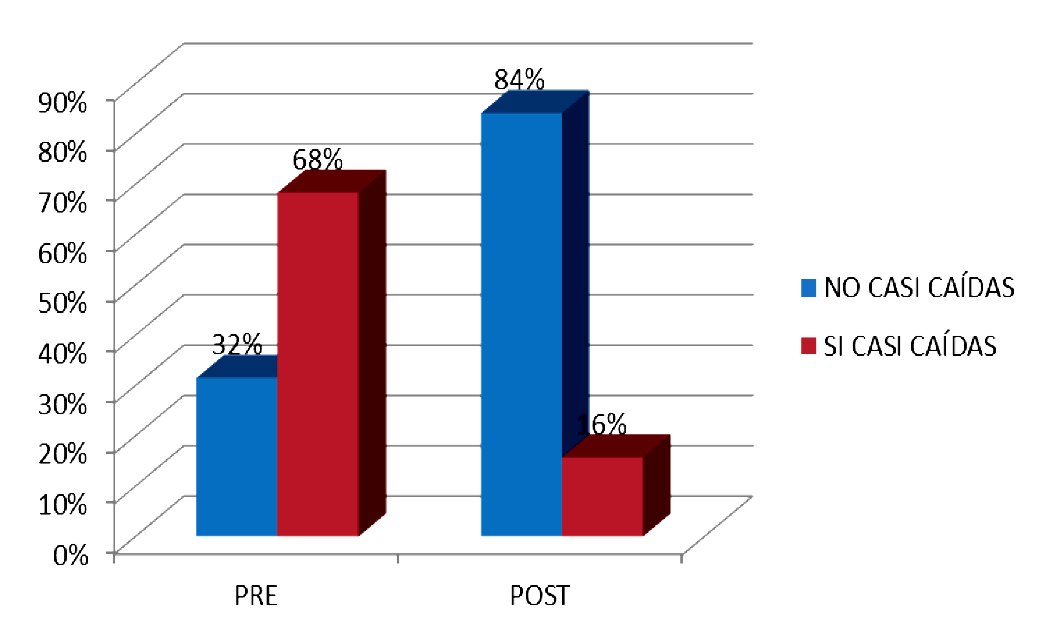

Gráfico 5. Caídas y casi caídas. Porcentaje de las personas que han sufrido caída y/o casi caídas, en el programa Moviéndonos Para Vivir Mejor.

La pérdida del equilibrio a través del tiempo es innegable, en la evaluación inicial el 68% de las personas evaluadas han sufrido caídas y casi caídas, con el transcurso del programa el porcentaje se reduce a un 16%, mientras que el 84% se sienten seguras. Esta categoría es abordada en los estudios de Curcio (1995) como el balance y la marcha; las caídas y casi caídas en la marcha y al mantenerse en equilibrio estático, requiere de diferentes condiciones físicas, psicológicas, cognoscitivas y del medio ambiente. Coincidiendo con la afirmación de Curcio, el momento de mantener el balance y realizar la marcha exige la integración de la información sensorial, estado neurológico y musculo esquelético. De ahí que el programa y sus actividades jugadas pensó en el fortalecimiento locomotor, lo que hizo que los adultos mayores percibieran mayor seguridad en actividades que implicaban esta exigencia.

3- Evaluación Condicional: Se aplica la batería SFT (Senior Fitness Test), diseñada por Rikli y Jones (2001) en dos momentos: al iniciar el programa (primera prueba) y al final del programa (segunda prueba).

Tabla 3. Test Evaluación Condicional

| Nombre del Test | Descripción | Primera Prueba Media DS |

Segunda Prueba Media DS |

| Flexibilidad | Flexión del tronco en silla. (tren inferior) | -0,192 1,22 | 0,21 1,32 |

| Flexibilidad | Juntar las manos tras la espalda. (tren superior) | -4,521 2,12 | -3,90 2,19 |

| Equilibrio Estático | Mantenerse en el sitio sobre un pie | 5,17 0,492 | 4,93 0,453 |

| Resistencia | Dos minutos de marcha | 632,24 82,10 | 676,54 86,12 |

| Fuerza | Sentarse y levantarse de una silla. (tren inferior) | 12,15 2,14 | 14,15 2,32 |

| Fuerza | Flexiones del brazo (tren superior) | 13,62 1,76 | 15,88 2,37 |

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el programa de

actividad física realizado durante 6 meses (3 veces por semana) influyó

positivamente en el incremento de fuerza, equilibrio, resistencia y

flexibilidad. La prueba de resistencia es la de mayor puntuación seguida

de la prueba de fuerza (miembros superiores e inferiores). El programa de

actividad física a través de actividades jugadas mejora la condición

física de los participantes.

4- La calidad de vida: los resultados arrojados del cuestionario World Health Organization Quality of Life Questionnaire Group , 1993 (WHOQOL) giran al rededor de las siguientes preguntas:

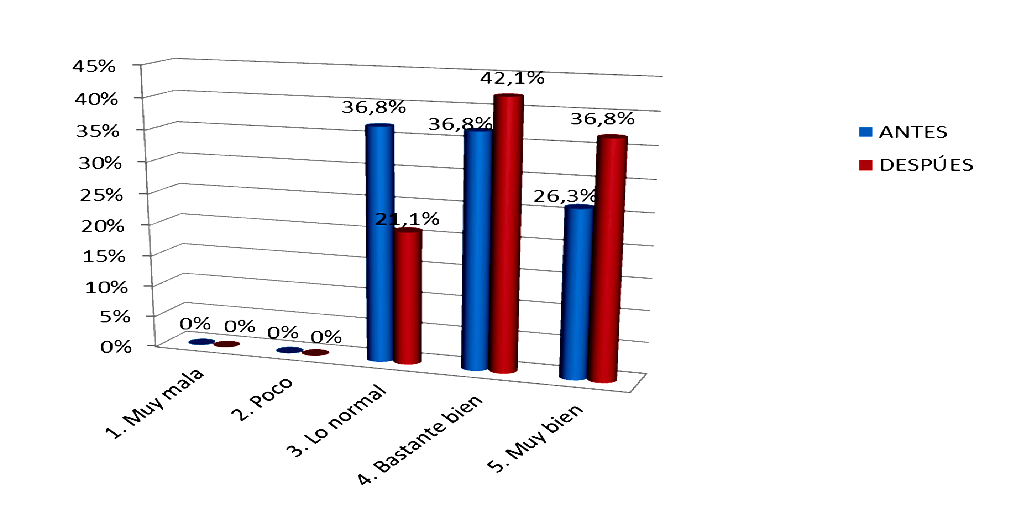

Gráfico 6. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida? percepción calidad de vida según cuestionario WHOQOL

En la primera evaluación las personas afirman sentirse bien con su calidad de vida, a través del programa de actividad física y diversas actividades se observa un cambio muy significativo el 42,1% afirma sentirse bastante bien y el 36,8 responde estar muy bien; tan solo el 21,1% afirma sentirse normal. El análisis comparativo de preprueba y posprueba deja ver un cambio muy positivo de la puntuación que dan los Adultos Mayores a la calidad de vida.

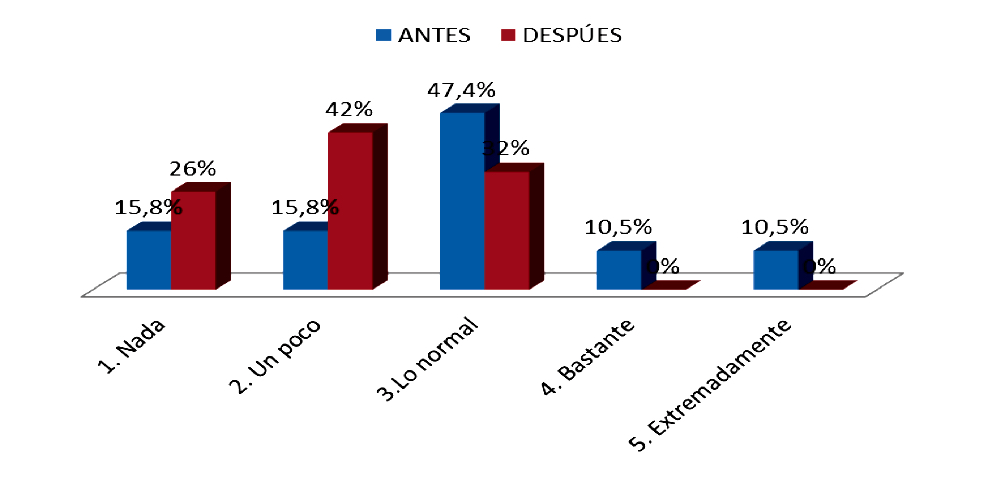

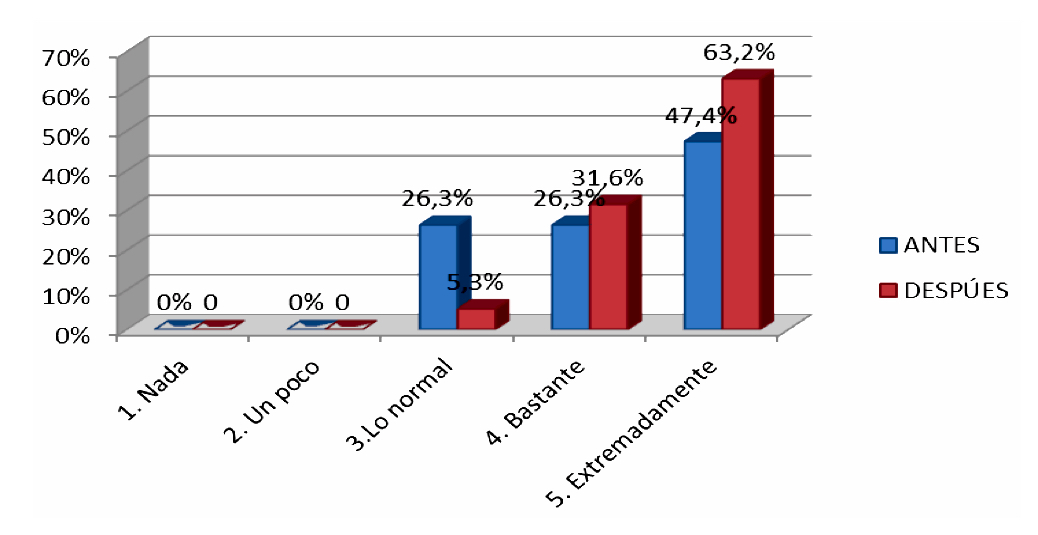

Gráfico 7. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor físico le impide hacer lo que necesita? el dolor físico como impedimento para hacer lo que necesitan.

Al observar los resultados podemos inferir

que al reducir el dolor físico de las personas su calidad de vida mejora,

a través del programa de actividad física se logra reducir aquellas

dolencias que afectan el cuerpo. Una vida activa y saludable mejora la

calidad de vida de las personas.

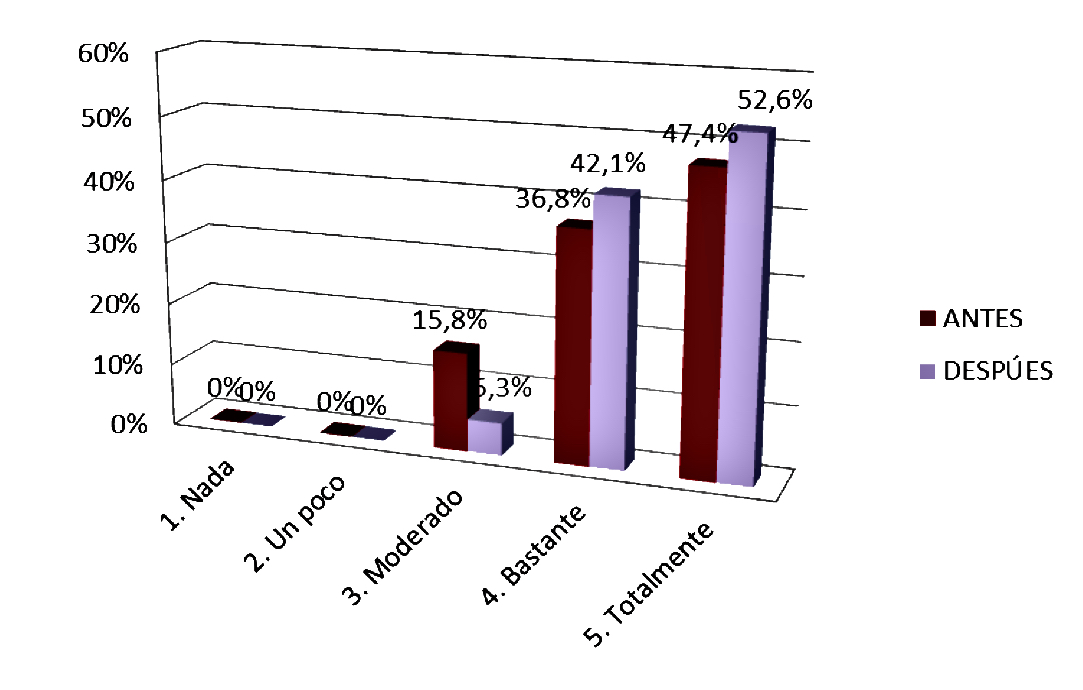

Gráfico 8. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? el sentido que tiene la vida.

A través de la actividad física es posible

mejorar el concepto mismo del sentido para la vida; de hecho en la

evaluación inicial los resultados arrojados fueron buenos, pero en el

transcurso del programa de actividad física el trabajo con el AM dio como

resultado un cambio significativo muy positivo, las respuestas se ubican

en los puntos más altos con respecto a la evaluación inicial.

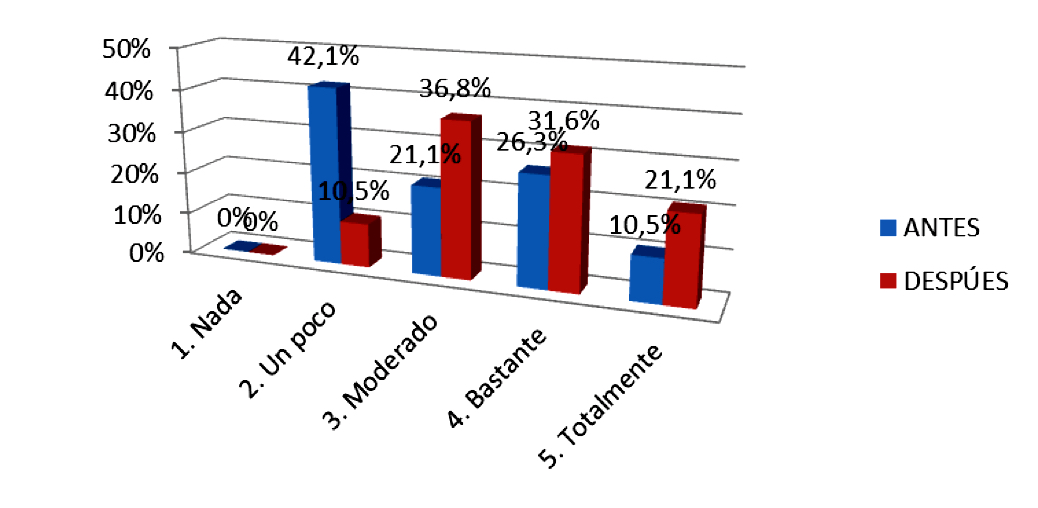

Gráfico 9. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? energía que tiene el adulto mayor en su vida diaria.

Con relación al pre test, se observa que las personas tienen muy buena energía en su vida diaria, de hecho solo un 15,8% afirman que es moderada. Para el pos test los resultados arrojados son mucho mejores, a través del programa de actividad física las personas afirman sentirse muy bien y solo un 5,3% afirma que es moderada.

Gráfico 10. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio? Oportunidad para realizar actividades de ocio.

Con relación a las respuestas iniciales (antes), podemos inferir que el programa de actividad física brinda espacios socializadores y de ocio, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida del AM.

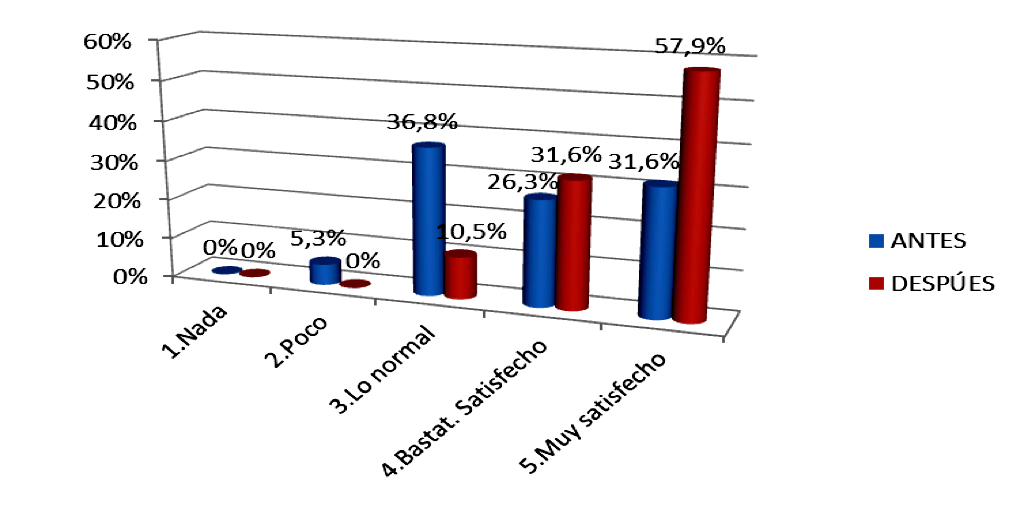

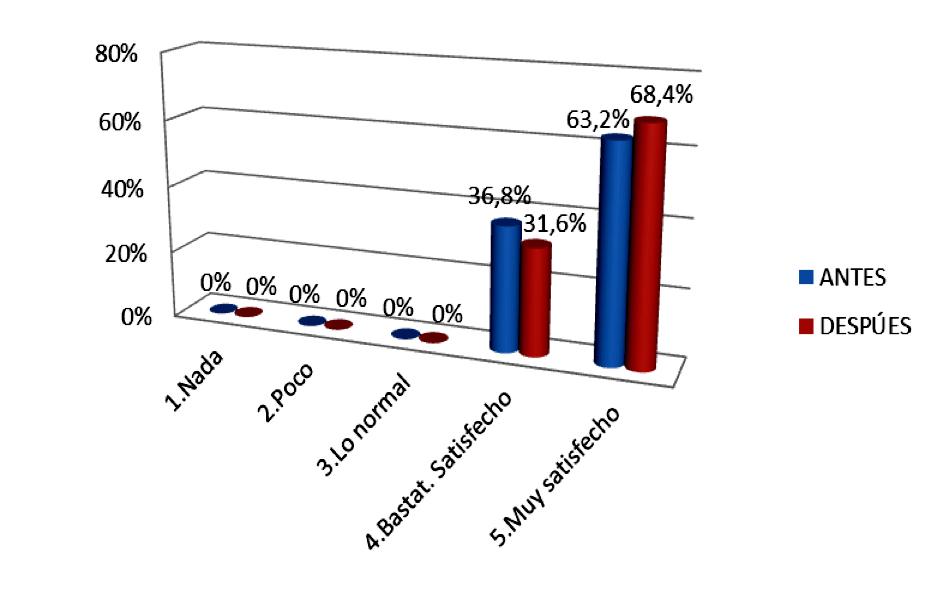

Gráfico 11. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida diaria? satisfacción al realizar actividades de la vida diaria

Con relación al pre test los resultados muestran que las personas evaluadas se encuentran satisfechas al realizar actividades en la vida diaria, solo el 5,3% de la población se encuentra poco satisfecha. A través del programa de actividad física el AM fortalece cada una de sus capacidades sintiéndose satisfecho un 57,9%, logrando así mejorar su calidad de vida.

Gráfico 12. ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales? satisfacción al relacionarse con las personas de su entorno.

A través del programa de actividad física

se mejoran las relaciones personales, puesto que se realizan actividades

de participación colectiva, donde existe confianza uno con el otro. Por lo

anterior se observa que el 68% de las personas evaluadas afirman

estar muy satisfechas con sus relaciones personales.

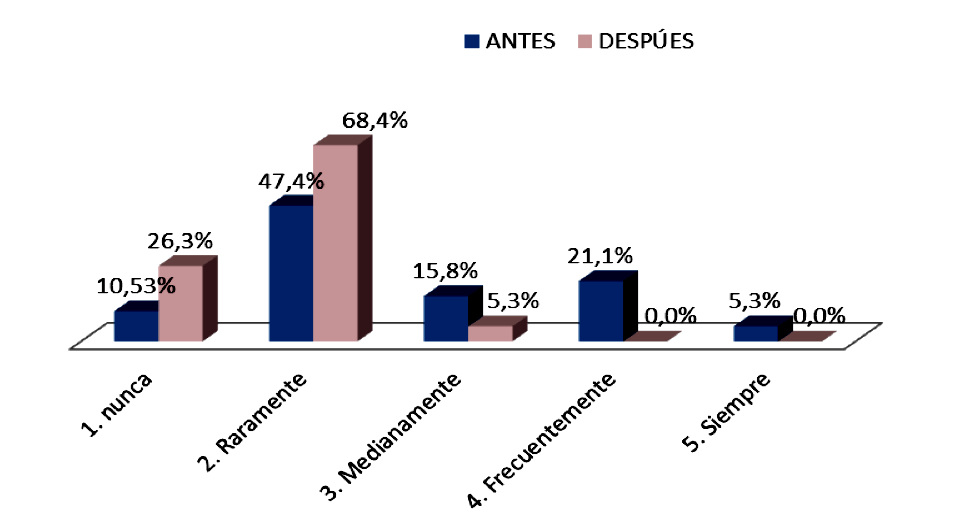

Con relación al pre test, los resultados son dispersos siendo el concepto de “raramente” el de mayor prevalencia; mientras que en el post test las personas afirman que los sentimientos negativos suceden raramente (68%) y nunca (26%) y solo el 5,3% afirman que sucede medianamente.

El horizonte que reflejan los resultados sobre la calidad de vida de los participantes del programa investigado, guardan relación con el estudio de Mora, et al. Esta investigación con 152 adultos mayores, encontró que esta población,

“…Al estar involucrados en programas de actividad física recreativa en los centros diurnos, favorecen sus niveles de movilidad e independencia y autoconcepto lo que contribuye a un aumento en los índices de apreciación de vida y de actividad física. Además de que la actividad física metódica y programada genera según Ramos (1992), mejoras en la producción de placer y bienestar corporal y mental, ya sea en la conservación y consecución de independencia y autonomía tanto física como psíquica.” (Mora, et al, 2004 P. 8).

Los adultos mayores que participaron de este proyecto, tuvieron una percepción favorable y una apreciación positiva de su calidad de vida; así mismo al preguntarles por el programa sus respuestas se enfocaron hacia una sensación de bienestar y disfrute de lo que acontecía en los encuentros y fuera de este espacio.

2. Evaluación del programa por parte de los participantes. Por otra parte, al aplicar un cuestionario que indaga sobre los beneficios del programa, las respuestas giran en torno a reconocer que asistir al programa generó beneficios en su dimensión física, social, actitudinal y lúdica, así lo dicen:

La dimensión lúdica del ser humano, es entendida en este contexto como las manifestaciones de bienestar y de actitud positiva frente a los acontecimientos mismos de la vida, así lo expresan:

AM2: “…no sabía que jugando puedo mejorar el

dolor de rodillas, bajar de peso y sentirme con mas animo”.

AM6: “…hacia mucho que no jugaba y me divertía tanto, pues a mí no me

gusta hacer ejercicio como en los gimnasios, a ellos solo les importa que

les paguen la pensión y ya”.

AM10: “las clases son muy buenas además me gusta mucho cuando jugamos con

las pelotas y también cuando concursamos en el desfile de bastoneras, el

profesor nos mete por debajito del juego el trabajo de nuestros músculos,

mucho vivo jajajajaja”.

AM13: “…uno jugando se divierte y al tiempo los huesos y los músculos se

hacen más fuertes”.

AM17: “No me gusta me encantan me rio mucho y mejoro mi salud, además con

los trabajos se embolata a esa señora que nos hace olvidar todo

jajajajja”.

Las expresiones anteriores permiten afirmar que el jugar no es exclusivo

de los niños, hace parte de la adultez, el AM es capaz de ser creativo y

de utilizar toda su personalidad para integrarse en actividades que le

permitan desahogar todas sus emociones y lo lleve hacia un estado de

alegría.

De esta manera Blatner y Blatner (1988)

afirman que la necesidad de jugar en los seres humanos es permanente a

través de toda la vida. Señalan que la base de la vida del hombre es la

habilidad para amar, para trabajar, para jugar y para pensar y la relación

que se forme entre estos cuatro aspectos primordiales de su vida. Por su

parte Sigmund Freud (1920), desde una visión terapéutica entiende el juego

como una forma de descargar tensiones y expresar sentimientos, de hecho

Jean Piaget (1945) afirma que el juego es una valiosa ayuda que estimula

el desarrollo global de la inteligencia.

Para este psicólogo el juego además de cumplir una función biológica y el desarrollo de la moral, colabora en la adquisición de esquemas y estructuras que facilitan la elaboración de operaciones cognitivas. De esta manera los autores mencionados asemejan el juego como una válvula de escape que transforma los sentimientos más reprimidos y hacen que estos afloren en la expresión misma del juego.

De estos códigos se puede decir que el juego para el adulto mayor es un potencializador de las interacciones y la capacidad de socialización que debe favorecerse también en la adultez.

AM1: “Me siento bien, pues porque era una

persona sola y estar acá me ayuda a compartir con las personas y a no

sentirme sola”.

AM7: “Muy bien me gusta estar compartiendo con los compañeros, además me

gusta el cariño que se siente en este grupo, me siento importante”.

AM11: “Estoy muy bien ahora pues porque ahora sé que me merezco

consentirme a mí mismo y pues como dice el profe, todos debemos

movernos para que nuestras bisagras no se peguen y así les

echemos aceite tres en uno a ellas”.

AM13: “Muy bien además es como mi familia tanto que espero con ansia

que llegue el día para que todos nos reunamos, además el profe sale con

unas cosas que me hacen reír mucho jajajaja”.

Estas respuestas centran la atención en el tema de la calidad de vida, la

cual según Dorsch (1985) la define como, el criterio a través del

cual se juzga en qué medida las circunstancias de la vida aparecen como

satisfactorias o insatisfactorias y necesitadas de mejora. Por su parte

Giusti (1991) se refiere a la calidad de vida como un estado de bienestar

físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que les

permite a las personas satisfacer sus necesidades personales y colectivas.

Con relación a lo anterior se suman al tema en discusión Rojas (1999) y

Rojas (1997), quienes afirman que existe la necesidad de abordar el

concepto mismo desde una dimensión subjetiva; es decir, lo que la persona

valora de ella sin restringirla a la dimensión objetiva (opinión de otras

personas o terceros) porque lo indispensable es la percepción propia (lo

que siente, lo que vive).

Al preguntarles por la importancia de este tipo de programas para el AM,

los participantes dan relevancia a los beneficios de lo físico, en

términos saludables. En términos generales, las respuestas dejan ver

una idea de salud como la que plantea la OMS (1999) “estado de completo

bienestar físico, mental y social”, es decir, el concepto de salud

trasciende a la ausencia de enfermedades y afecciones.”

AM3: “…desde que estoy en este grupo mi salud está mejor y pues ni que

decir de las compañeras me consienten por ser hombre jajajaja , pero

pues yo me la paso muy bien y como dice el profe el juego y una buena

pelada de dientes de leche deben estar presentes siempre jajajaja”.

AM7: “Es muy importante porque nos dan la oportunidad de hacer algo por

nuestro cuerpo, además en mi caso no tengo la oportunidad de dinero de

pagar un gimnasio para hacer ejercicio, pero pues tampoco me gusta cargar

una pesas y hacer ejercicio en maquinas. Me gusta este grupo porque nos

inventamos los materiales y jugamos con ellos”.

AM9: “Pues es importante porque piensan en nosotros como adultos mayores,

se hacen cosas que podemos hacer y no las mismas cosas que hacen en

los gimnasios las personas jóvenes”.

AM9: “Me siento muy bien, pues ahora ya no tengo tanto problema con mi

asma, me siento con ánimo para hacer las cosas y ya no me duermo en todas

partes jajajajaja”.

AM17: “Muy bien porque cuando tenemos clase la paso muy bueno,

además no sabía que jugando puedo mejorar mi salud y mi equilibrio,

ya no me ventea tanto jajajajaja”.

Al aplicar el cuestionario de preguntas sobre el rol del profesor, se

encontró que las cualidades de quien acompaña el proceso en un programa

recreativo y de actividad física, debe destacarse especialmente en la

calidad humana y el interés que refleja por sus participantes, de allí que

se pueda afirmar que el profesor orientador de los programas de

intervención para el AM debe tener caracterizarse por generar confianza,

empatía, cercanía, buen sentido del humor, ser creativo, entre otras

habilidades, así lo expresan:

AM5: “El profesor es muy bueno, nos enseña muchas cosas además nos brinda

confianza ya que mas que buen profesor posee una gran calidad humana”.

AM9: “El profesor es más que eso, pues es mi amigo cuando uno no asiste a

la clase se preocupa lo llama y si no le contesto me llama 40 veces

jajajajja en muy cansón jajajja no mentiras lo quiero mucho”.

AM14: “El profesor es fundamental para nuestro grupo, es quien nos ayuda a

sobrellevar nuestros achaques, además pues nos contagia con su alegría y

buen genio”.

AM15: “Estoy en otros grupo de gimnasia pero el profesor no se compara con

los demás, las actividades con el son muy buenas, me gusta mucho porque me

rio mucho y el siempre nos dice que nos movemos por salud que no vamos a

unas olimpiadas y que cada uno trabaje a su capacidad”.

CONCLUSIONES

A través de las actividades propuestas, el

adulto mayor mejora su condición física y adquiere mayor confianza en sus

labores habituales.

Las actividades propuestas despiertan gran interés en el adulto mayor y es

importante dejar espacios a las propuestas y alternativas que hace el A.M.

en cuanto al trabajo práctico.

El trabajo realizado con el adulto mayor redujo el peso corporal, mejoró

la condición física; logrando vincular a este tipo de población en

actividades recreativas que le hicieran ser protagonista activo de una

calidad de vida adecuada.

El trabajo realizado ayudó para que el adulto mayor (AM) sea cada vez más

autónomo e independiente en ciertas circunstancias.

A través de la recreación se logra una adecuada transposición didáctica

con relación a la rutinaria forma de trabajar con este tipo de

población.

El rol del profesor es valorado en tanto es un motivador constante y con

calidad humana.

REFERENCIAS

1. Alonso Galván P.; Sansó Soberats F.; Díaz-Canel A;

Carrasco García M. Oliva Tania (2007). Envejecimiento poblacional y

fragilidad en el adulto Mayor. Revista Cubana de Salud Pública,

Versión On-line ISSN 0864-3466 V.33 n.1. Recuperado 22 de Mayo 2014, desde

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100010

2. Aranibar P. (2001). Acercamiento conceptual al adulto

mayor en América Latina. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

(CELADE) y División de Población de la CEPAL, serie población y desarrollo

21, Naciones Unidas, Santiago de Chile. Recuperado Octubre 15, 2014, desde

http://www.facso.uchile.cl/observa/acercamiento%20conceptual%20a%20la%20situacion%20del%20adulto%20mayor%20en%20america%20latina.pdf

3. Arboleda L. (2003). Beneficios del ejercicio. Revista

hacia la promoción de la salud. No. 8 Diciembre. Universidad de Caldas.

Recuperado 22 de Mayo. 2014, desde

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf

4. Arnal, J. del Rincón, D. y La Torre, A. (1992)

Investigación Educativa: Fundamentos y Metodología. Barcelona:Lapor.

5. Blatner y Blatner (1988): The Art of Play: An Adult's

Guide to Reclaiming Imagination and Spontaneity. co-authored with Allee

Blatner (2nd ed. 1997) New York: Brunner/Routledge-Taylor & Francis.

Editorial Human Sciences Pr.

6. Botero de Mejía B., Pico M. (2007). Calidad de vida

relacionado con la salud (CVRS) en adultos mayores de 60 años: una

aproximación teórica. Revista Hacia la Promoción de la Salud, Volumen 12,

Enero – Diciembre, págs. 11 – 24 Universidad de Caldas, Manizales.

7. Camacho Alessandra (2002). A gerontología e a

interdiscilinaridade: aspectos relevantes para a enfermagem. Rev Latino am

Enfermagem 10(2): 229-33. Universidade Estácio de sá, Rio de Janeiro.

Recuperado 22 de Octubre, 2014, desde

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n2/10519

8. Cardona A. Y Segura Cardona (2011). Políticas

de salud pública aplicadas al adulto mayor en Colombia. Revista Española

de Geriatría y Gerontología, 46(2) 96-99. España. Recuperado 20 de

Noviembre de 2014, desde http://zl.elsevier.es

9. Castellanos S. y López D. (2010). Mirando pasar la

vida desde la ventana: Significados de la vejez y la discapacidad.

Investigación en enfermería: Imagen y desarrollo Volumen, 12 No. 2. Bogotá

Colombia, 37-53. Recuperado, 24 de Septiembre, 2014, desde

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217280004> ISSN 0124-2059

10. Constitución de la Organización Mundial de la

Salud,1999. Glosario de Promoción de la Salud. Traducción del Ministerio

de Sanidad. Madrid

11. Csikszentmihalyi Mihali (2012). Aprender a Fluir.

Octava edición. Barcelona: Kairós

12. Cuestionario calidad de vida WHOQOL Group (1993)

Study Protocol for the World Health Organization Project to develop a

Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL) Qual Life Res, 2: 153-159.

13. Cuestionario de disposición para la práctica de

actividad física PARQ. Recuperado 20 de Junio, 2104, desde

http://www.ammdep.org.ar/userfiles/62_PAR-Q.pdf

14. Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ.

Recuperado 20 de Junio, 2014, desde

http://www.ipaq.ki.se/questionnaires/SpanIQSHL7SELFrev230802.pdf

15. Curcio, C. Gómez. J. Y Gomez D. (1995). Evaluación

de la salud de los ancianos. Catalogación por Biblioteca:Manizales.

16. Dorsch. F (1985). Diccionario de Psicología. Quinta

Edición. Editorial Herder. Barcelona.

17. Elizalde R. y Gomes Ch. (2010) Ocio y recreación en

América Latina: conceptos, abordajes y posibilidades de resignificación.

Brasil. En: Revista Polis Universidad Bolivariana, Santiago, Volumen

9, N° 26, p. 19-40. Recuperado 24 de Octubre, 2014, desde

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-65682010000200002&script=sci_arttext

18. Febrer R. y Soler V. (2004). Cuerpo dinamismo y

vejez. Tercera edición. Inde Zaragosa España:Inde publicaciones.

19. Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer.

En Obras Completas (12ª ed.). Tomo XVIII (pp. 7 - 62). Buenos Aires:

Amorrortu Editores.

20. Giusti, L. (1991). Calidad de vida, estrés y

bienestar. San Juan, Puerto Rico: Editorial Psicoeducativa.

21. Goyes L. (2012). Trabajo de grado bajo la modalidad

de pasantía, grupo de adultos mayores Sal y Azúcar Universidad de Caldas.

(Tesis de pregrado). Universidad de Caldas, Manizales.

22. Guijarro J. (1999). Las enfermedades en la

ancianidad. Anales del sistema sanitario de Navarra, España. Vol, 22

(supl. 1):85-94.

23. Heyward V. (1996). Evaluación y prescripción del

Ejercicio. Barcelona: PaidoTribo.

24. Ley 1355 del 14 de Octubre de 2009. Ley de la

obesidad y de las enfermedades crónicas asociadas a ésta.

25. Martínez M.(1996). Evaluación de programas

educativos. Investigación evaluativa. Modelo de evaluación de programas.

Madrid: UNED.

26. Mora M., Villalobos D., Gerardo A. y Antonieta

O. (2004). Perspectiva subjetiva de la calidad de vida del adulto mayor,

diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico

recreativa. Revista MHSalud® Vol. 1. Nº. 1 Universidad Nacional Costarica.

Recuperado 15 de Septiembre, 2014 desde http://www.academia.edu/3301291

27. Morales, A. (2002) Intervención de Cuba en la

segunda Asamblea Mundial sobre envejecimiento. Madrid-España.

28. Piaget, J (1945). La formación del símbolo en el

niño. México: fondo de cultura económica. (décima reimpresión, 1987).

29. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez,

2007-2019. Ministerio de la Protección social, Republica de Colombia.

30. Recomendaciones del Colegio Americano de Medicina

Deportiva. ACSM, 2014. Disponible

en:http://www.saludmed.com/rxejercicio/rxejercicio.html

31. Reig, A. (1994). Estados de salud y calidad de vida

en ancianos. Comunicación presentada al Simposium Internacional sobre

Psicología de la Salud y Envejecimiento. Murcia.

32. Rikli, R. y Jones, C. (2001) Senior fitness test

manual. Estados Unidos de América. Human Kinetics.

33. Rojas, L. (1999). Calidad de vida y autonomía en

personas mayores. Tesis para optar por el grado de Magíster en

Gerontología. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

34. Rojas, M. (1997). Bienestar general subjetivo y

depresión en ancianos crónicos: un estudio de casos. Tesis para optar por

el grado de Magíster en Gerontología. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

35. Sandín E. (2003). Investigación cualitativa en

Educación, Fundamentos y tradiciones. España McGRAW-Hill.

36. Soriano C. F., López D. A. (2010) Mirando pasar la

vida desde la ventana: significados de la vejez y la discapacidad de un

grupo de ancianos en un contexto de pobreza. Investigación en Enfermería:

Imagen y Desarrollo - Vol. 12 (2), 37-53. Recuperado noviembre 24, 2014,

desde

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/1154/64

Recepción: 20-08-2013

Aprobación: 10-01-2014

1Trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía elaborado por Luis Antonio Goyes Erazo en el año 2012; asesorado por Angélica María García, docente Universidad de Caldas.