Introducción

Tiempo de reacción (TR) es aquel que transcurre entre la aparición de un estímulo y la realización de la respuesta (Brusque & Andrade, 2015; Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Robles, 2014). Se han realizado varias clasificaciones del TR. De acuerdo con el criterio sensorial de percepción del estímulo, puede ser visual, auditivo, táctil y kinestésico. En este sentido, Sigerseth y York (1954) estudian el TR óculo-manual y óculo-podal. En relación con la localización segmentaria de la respuesta motora, se puede clasificar en TR corporal (del miembro inferior o de cualquier otra parte del cuerpo) o TR manual (de las manos). Mientras que en función del número de alternativas o estímulo-respuesta posibles se suelen clasificar como TR simple, y si son más de una, TR electivo (Pérez-Tejero et al., 2011; Robles, 2014; Brusque & Andrade, 2015).

Según Núñez (2006), el TR inespecífico es el de un sujeto ante un estímulo que no es específico en su deporte, y ante el cual no ha entrenado una respuesta determinada; lleva implícita la falta de existencia de una huella mental específica para reaccionar ante dicho estímulo. En un estudio realizado con 201 deportistas, cuyo nivel de rendimiento osciló entre el alto y el bajo, que contó con 169 karatecas y 32 participantes de población general no practicante de karate, el TR no mostró diferencias significativas entre individuos entrenados y no entrenados (Robles, 2014).

Según la neuropsicología, el TR específico sería aquel en el que el sujeto ha desarrollado un arco nervioso ante los distintos elementos claves que considera como elementos de referencia que determinan la idoneidad para desarrollar la reacción entrenada (Robles, 2014). Se han realizado estudios en el ámbito de programas de aprendizaje en el TR (Abrahamse & Noordzij, 2011; Borysiuk & Sadowski, 2007; Le Runigo, Benguigui & Bardy, 2010), oculometría en artes marciales y estrategias visuales (Peñaloza, 2007), TR en esgrima (Martínez, López, Sillero & Saucedo, 2011; Borysiuk & Waskiewicz, 2008), TR en karate y taekwondo (Vences, Silva, Cid, Ferreira & Marques, 2011; Hernández & García, 2013), tiempo de ejecución de las técnicas (Hermann, Scholz, Vietnen & Kohloeffel, 2008) y TR y técnicas empleadas en judo (Lech, Jaworski, Lyakh, & Krawczyk, 2011; Deval, García & Fernández, 2009).

El TR es considerado por Brusque y Andrade (2015), Robles (2014) y Martínez (2003) como una cualidad que es casi independiente de las cualidades y/o capacidades físicas, como la fuerza, la velocidad, la antropometría, la maduración, entre otras, aunque se ha correlacionado con la frecuencia de movimientos y la fuerza manual. Los deportes de combate como el taekwondo y el karate han evolucionado en los últimos años y se ha resaltado la importancia del TR (Ríos, 2011). Este es crucial porque el rendimiento se basa esencialmente en técnicas explosivas y reacciones rápidas (Chaabene, Hachana, Franchini, Mkaouer & Chamari, 2012; James, Haff, Kelly & Beckman, 2016). En el taekwondo, respecto a la técnica, se destacan las acciones a la cara con giro y los intercambios de patada en el cuerpo a cuerpo. Esto hace que el deportista tenga que hacer hincapié en la mejora de su percepción para evitar dichos puntos (Ríos, 2011; Hernández & García, 2013). La diferencia entre los deportistas de alto nivel suele ser mínima, por lo que las acciones de esquiva o defensa de patadas están tomando relevancia en el taekwondo actual, lo que hace necesario el trabajo de reacción, como la reacción óculo-manual (Hernández & García, 2013).

Suárez (2010) sugiere medir en los entrenamientos de los deportistas el TR para poder establecer mejoras en un futuro. Para él, el entrenamiento del TR es necesario mezclado con los gestos específicos de cada deporte. Su práctica hará que, en el momento indicado, los deportistas sepan elegir correctamente los estímulos a los cuales reaccionar (Hernández & García, 2013; Suárez, 2010).

Los componentes del TR son: tiempo de procesamiento mental, tiempo de conducción del nervio aferente, tiempo de análisis de movimiento y tiempo de respuesta del dispositivo. Estos pueden afectarse por la edad, la condición de entrenamiento, el ritmo biológico y las condiciones de salud (Badau, Baydil & Badau, 2018; Sant’Ana, Franchini, da Silva & Diefenthaeler, 2017). Algunos factores que influyen sobre el TR abarcan aquellos relacionados con elementos dependientes del sujeto, los relacionados con el estímulo y los correspondientes al sistema aferente de percepción, elaboración y sistema de respuesta. Entre los primeros encontramos el estado físico, el calentamiento, la fatiga, la motivación, el estado de hidratación, el miembro corporal con el que se realiza la respuesta y otras características como la edad, el género, la influencia genética, las sustancias administradas (como cafeína, alcohol o medicamentos) y el tipo y nivel de deporte (Pavelka et al., 2020; Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Robles, 2014; Santos et al., 2014).

Entre los factores relacionados con el estímulo se pueden indicar sus características físicas, su posición inicial, su medio de transmisión, su intensidad, la complejidad del movimiento o la influencia del color en él. Respecto a los factores neurológicos que influyen sobre el TR, se encuentran el órgano receptor, la longitud de la vía sensorial, el tipo de axones o la cantidad de sinapsis (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Robles, 2014). Ashoke, Shikha y Sudarsan (2010) reportan que el estímulo auditivo tardaba de 8 a 10 ms para llegar al cerebro, mientras el estímulo visual registró 20 a 40 ms. Los órganos de los sentidos se han ordenado en función de la rapidez de la respuesta motora ante su activación, indicando el siguiente orden: audición, tacto, visión, dolor, gusto y olfato. También se ha encontrado que, en caso de un estímulo auditivo, el impulso era captado en el contexto cerebral al cabo de 8-9 ms, mientras con un estímulo visual se tardaba de 20 a 30 ms (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011).

Se ha reportado que en condiciones óptimas de atención existen más de 200 ms de latencia ante un estímulo sensorial que desencadena una respuesta motora. Este tiempo es más largo para los estímulos visuales que para los auditivos o propioceptivos, debido al mayor número de sinapsis en la vía visual (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Robles, 2014). Ashoke, Shikha y Sudarsan (2010) encontraron que los valores medios del TR auditivo fueron los más bajos y los de TR táctil los más altos de todos los grupos.

La vía visual tiene el mismo tipo de axón y la misma velocidad de conducción aproximada (30-120 m/s) que la auditiva, pero varía la distancia recorrida del estímulo y la cantidad de sinapsis (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011). La vía visual presenta dos sinapsis eléctricas, entre los receptores y las células horizontales y bipolares, y tres sinapsis químicas que se establecen en las células ganglionares, el núcleo geniculado lateral y la corteza estriada. Por cada sinapsis química se registra un retraso de 0,5 ms, mientras en la eléctrica no se registra ninguna pérdida temporal. El cerebro necesita un periodo mínimo de captación del estímulo visual de 60 a 70 ms para poder así interpretar y, posteriormente, establecer la respuesta y ejecutarla. Esto, junto a la fiabilidad del instrumento utilizado, daría lugar al TR (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011).

Para poder medir el TR se requiere un adecuado instrumento o aparato de medición, lo cual constituye la mayor limitante del proceso (Eckner et al., 2015). Los instrumentos para medirlo han evolucionado desde el quimógrafo, el galvanómetro, el telégrafo, el cronógrafo de barril, el cronómetro de Hipp, el cronoscopio con electromiografía, hasta llegar al uso del ordenador para la generación del estímulo y la medición de la respuesta (Robles, 2014; Hernández & García, 2013). Brusque & Andrade (2015) revisaron el lenguaje de programación, el sistema operacional, los accesorios utilizados para registrar la respuesta a los estímulos y el retraso medido en milisegundos. Los sistemas operacionales investigados fueron Windows, Mac y Linux. Los resultados mostraron retrasos que varían de 8 a 52 ms para los “ratones”, entre 0,0006 y 80 ms para los teclados y de 0,0005 a 68 ms en los monitores. Concluyen que la realización de los estudios en las tareas de TR en el ordenador debe analizarse cuidadosamente.

El uso de cámara de video permite registrar cualquier tipo de respuesta motriz, aunque requiere un análisis posterior de las imágenes. Este es un sistema más costoso, pero más específico al gesto particular estudiado. Conlleva la necesidad de marcar exactamente cuál es el inicio de la respuesta para poder medir el tiempo de diferencia. También se usan cámaras de alta velocidad, hasta con una frecuencia de 20.000 frames por segundo -un frame es una imagen particular dentro de una sucesión de imágenes que componen una animación-. Estos dispositivos pueden llegar a determinar hasta el más mínimo movimiento del individuo o del objeto que se va a medir -pelotas de tenis, balones de distintos deportes o incluso pruebas de balística-. Tal sistema tiene la ventaja de la adaptación a cualquier gesto deportivo para su medición junto a la actual precisión de los medios, pero cuenta con la desventaja de un largo procedimiento para tratar los datos (New, 2012; Brusque & Andrade, 2015; Robles, 2014; Hernández & García, 2013).

Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González (2011), que estudiaron el TR ante estímulos visuales, utilizando el programa SuperLab® en 79 voluntarios (74 % hombres y 26 % mujeres), con una edad media de 22,6 ± 3,7 años, encontraron que los estímulos visuales arrojaron una media de 322 ± 64 ms. En cuanto al género, solo se hallaron diferencias significativas respecto a los estímulos visuales (t (77) = -2,65; p = 0,010). Esto les hizo pensar que el TR puede estar influido por el género. Los varones presentaron un TR significativamente más corto que las mujeres para el TR visual.

Vences et al. (2011) analizaron la capacidad de atención y el TR en practicantes portugueses de karate. Seleccionaron 96 karatecas shotokan federados, pertenecientes al Centro Portugués de Karate. A estos les evaluaron: tiempo de reacción simple (TRS), tiempo de reacción de elección (TRE), tiempo de decisión (TD) y atención distribuida (AD). Para recoger los TR se utilizó el software “PRWin”, desarrollado en el laboratorio de la Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Los resultados mostraron que en el TRS todos los grupos tendieron a que sus respuestas ocurran 300 ms después del estímulo, sin existir diferencias significativas entre ellos. La variable género no influyó de forma significativa al TR de los practicantes, aunque las mujeres evaluadas tendieron a reaccionar más rápidamente que los hombres.

Nikam y Gadkari (2012) estudiaron el efecto de la edad, el género y el índice de masa corporal (IMC) sobre el TR visual (VRT) y auditivo (ART). Para ello seleccionaron 30 varones y 30 mujeres entre 18 y 20 años, junto con 30 hombres y 30 mujeres entre 65 y 75 años. El análisis estadístico mostró que el IMC, el VRT y el ART fueron significativamente mayores en edad que los individuos jóvenes. Las mujeres tuvieron mayor IMC y los tiempos de reacción más largos que en los hombres. No fue significativa la correlación entre el IMC y los tiempos de reacción (VRT y TAR) en hombres y mujeres.

El tiempo de acción, también referenciado como tiempo de movimiento, es el que transcurre entre la estimulación de los músculos y el inicio del movimiento con la finalización de este. Depende fundamentalmente de la completa activación de la musculatura participante y los procesos asociados (despolarización, liberación de calcio, disponibilidad de ATP, tipo de unidad motora estimulada) (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Roca, 1983; Soto, 2016). Con el entrenamiento físico, según Rimmelea, Zellwegerb y Martic (2007), no mejoran las cualidades psicosociales, pero sí lo hacen el rendimiento en tareas complejas, la mejora de la gestión del estrés y las capacidades psicológicas.

Ramón et al. (2016) midieron el tiempo de acción como la diferencia entre el tiempo de inicio del movimiento y su terminación. Para su medición utilizaron videogrametría, un equipo para crear estímulos visuales o auditivos (REAC), una silla y una mesa con una distancia de 25 cm demarcada en ella. Midieron karatekas juveniles y encontraron tiempos de 350 ms y 394 ms (hombre y mujeres respectivamente) para pruebas de acción de mano derecha. El estudio intentó validar pruebas de campo y de laboratorio para tiempos de reacción y de acción, para miembros superiores y miembros inferiores.

De acuerdo con los estudios, existen pruebas de campo y de laboratorio para medir el TR (Eckner, 2015; Robles, 2014) y el tiempo de acción, pero no se han hallado investigaciones que establezcan la correlación existente entre pruebas de laboratorio y de campo. Ya desde 1983, Galilea y Roca afirmaron que el TR obtenido en laboratorio no manifiesta una buena correlación con la práctica deportiva, y por lo tanto no ha constituido una medida con poder predictivo.

Dada la escasa publicación de resultados de tiempos de reacción y de acción que relacionen pruebas de laboratorio y pruebas de campo, el objetivo general del presente artículo fue establecer la relación entre pruebas de laboratorio y pruebas de campo del tiempo de reacción y de acción en karatecas y taekwondokas de diferentes grados de entrenamiento.

Metodología

Diseño

El presente estudio fue de carácter correlacional. Pretendió explorar, describir y comparar los protocolos de medición de pruebas de laboratorio (generales) y pruebas de campo (específicas), para TR visual, en karatecas y taekwondokas, categorías mayores.

Participantes

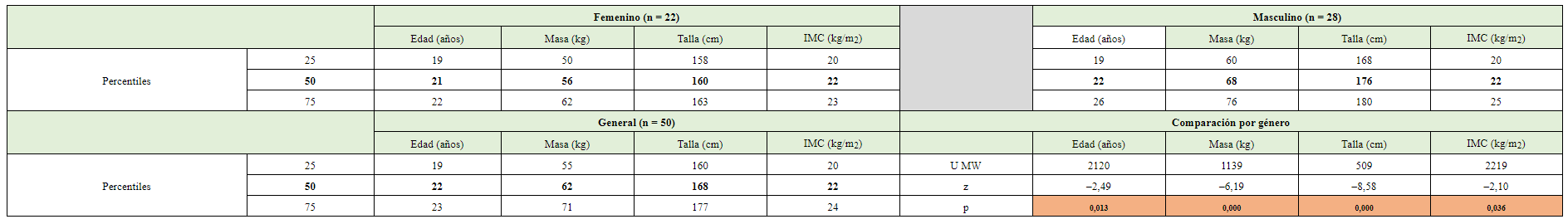

La población fueron deportistas mayores pertenecientes a las ligas antioqueñas de karate y taekwondo. La muestra la integraron 50 deportistas, 44 % género femenino, 56 % género masculino, con una edad de 22 ± 4 años, una estatura de 168 ± 7 cm (Md-RIC) y una masa de 62 ± 16kg (Md-RIC). Los karatecas fueron el 62 % y los taekwondokas, el 38 %.

· Criterios de inclusión: deportistas afiliados a las ligas mencionadas, ser mayor de 18 años, tener al menos un año de práctica activa y desear participar en el estudio.

· Criterios de exclusión: consumo crónico de medicamentos y tener enfermedades diagnosticadas.

Variables generales

Instrumentos

· REAC: instrumento de tipo interruptor que permite generar estímulos visuales y sonoros a voluntad del investigador, ya sea por separados o simultáneamente. De esta manera, el sujeto no adivina el inicio del estímulo. Fue validado en estudio previo (Ramón et al., 2016).

· Video cámara Casio Exilim ZR 200 X260 240 fps: captura 240 fotogramas por segundo (intervalo de fotogramas = 0,004 ms), lo cual es adecuado para el objetivo del estudio.

· Human v 5.0: es un programa de video para 2D y 3D, creado por Tom Duck (Ph. D. Associate Professor, School of Kinesiology and Health Science York University Toronto, Ontario, Canadá), interactivo, para análisis de movimiento humano.

· Ordenador: computador portátil Lenovo® que se utilizó para el almacenamiento y procesamiento de los datos, sin condiciones especiales, pues el procesamiento y obtención de los datos no lo requirieron.

Procedimiento de medición

A cada sujeto se le filmaron tres intentos en cada variable y por cada segmento corporal, para lo cual se tomaron los tres intentos para aumentar el número de datos. La toma de datos se realizó de forma individual en los clubes respectivos. Las variables de carácter general se les realizaron a todos los deportistas; las variables específicas solo se les realizaron a los deportistas de los deportes específicos. Las mediciones se realizaron mediante las siguientes condiciones. En el mismo sitio, a la misma hora, con el mismo estímulo visual y auditivo, los deportistas no consumieron medicamentos, café ni alcohol durante el último día, con calentamiento igual previo a las pruebas (movimientos de activación general) y descanso previo de 48 horas.

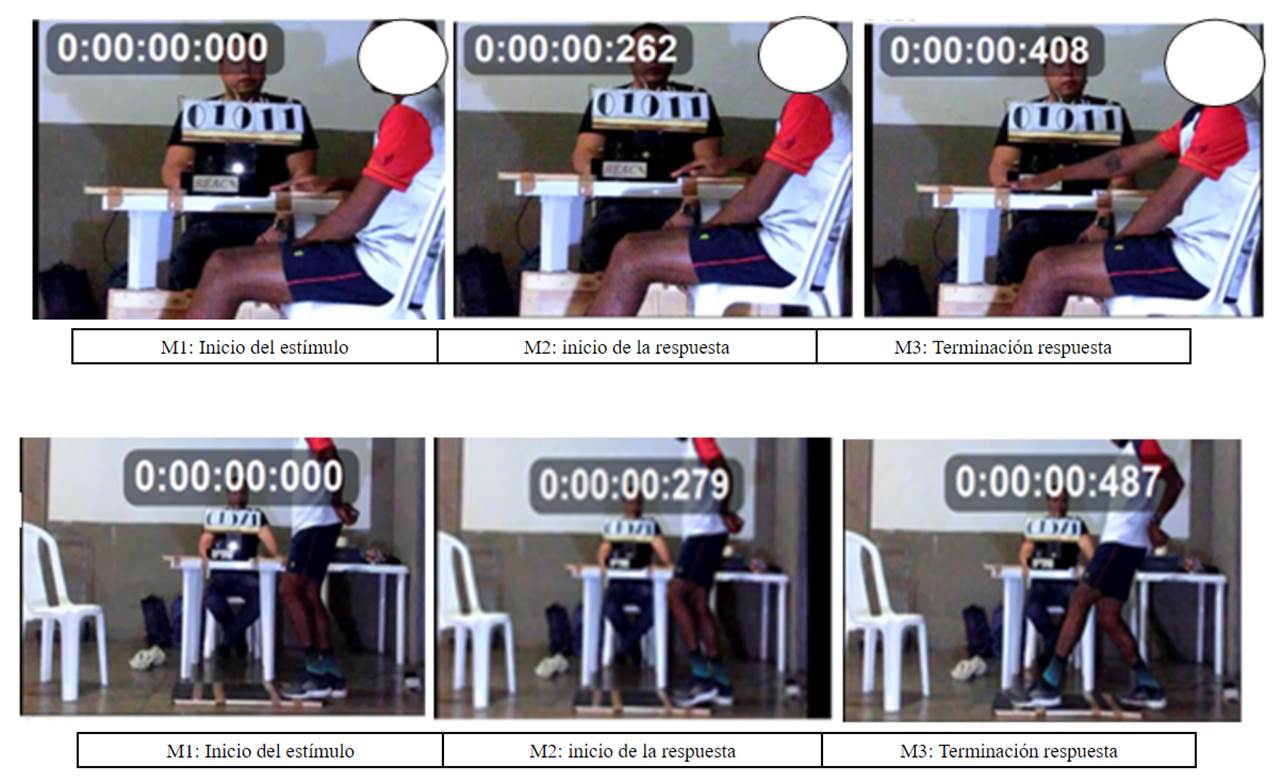

Para las pruebas de mano, cada sujeto se sentó, de manera cómoda, en una silla, con el antebrazo y mano apoyada en un escritorio. Cuando se encendió la luz, con la mano apoyada en el escritorio procedió a tocar un objeto sobre el escritorio a 25 cm de distancia. Para las pruebas de pie, el sujeto se puso en esta posición, y cuando se activó la luz, lo movió para tocar un objeto ubicado a 25 cm de distancia (Figura 1).

Figura 1

Momentos críticos para la evaluación del tiempo de reacción. En la parte superior, tiempo de reacción visual de la mano derecha. En la parte inferior, tiempo de reacción visual del miembro inferior izquierdo. En la parte superior de cada imagen está el registro del tiempo (en milisegundos).

Variables de laboratorio o generales

1. Tiempo de reacción viso-manual: el TR viso-manual fue el tiempo transcurrido entre la aparición del haz de luz y el movimiento de alguna parte de la mano, tanto para la mano derecha como para la izquierda.

2. Tiempo de acción viso-manual: el tiempo de acción viso-manual fue el tiempo transcurrido entre el inicio del movimiento de la mano y el tiempo en que tocó un objeto colocado a 25 cm, tanto para la mano derecha como para la izquierda.

3. Velocidad de acción viso-manual: relación entre la distancia recorrida (m) y el tiempo empleado (s), tanto para la mano derecha como para la izquierda.

4. Tiempo de reacción viso-pédico: el TR viso-pédico fue el tiempo transcurrido entre la aparición del haz de luz y el movimiento de alguna parte del pie, tanto para el pie derecho como para el izquierdo.

5. Tiempo de acción viso-pédico: el tiempo de acción visual-pédico fue el tiempo entre el inicio del movimiento del pie y el tiempo en que tocó un objeto ubicado a 25 cm, tanto para el pie derecho como para el izquierdo.

6. Velocidad de acción viso-pédica: relación entre la distancia recorrida (m) y el tiempo empleado (s), tanto para el pie derecho como para el izquierdo.

Variables específicas o de campo

1. Ataque con mano atrasada:

· Tiempo de reacción viso-manual: fue el tiempo trascurrido entre el estímulo lumínico y el inicio de movimiento de la mano, para mano derecha e izquierda.

· Tiempo de acción viso-manual: fue el tiempo trascurrido entre el inicio de movimiento de la mano y la terminación de la técnica evaluada, separadas por lateralidad, para mano derecha e izquierda.

2. Ataque con pie atrasado:

· Tiempo de reacción viso-pédico: fue el tiempo trascurrido entre el estímulo lumínico y el inicio de movimiento del pie, separados por lateralidad, para pie derecho e izquierdo.

· Tiempo de acción viso-pédico: fue el tiempo trascurrido entre el estímulo lumínico y el inicio de movimiento del pie, separados por lateralidad, para pie derecho e izquierdo.

Control de sesgos:

· Manejo de equipos: se capacitaron y compararon dos operadores para manejo de la cámara, digitalización de los videos, obtención de los datos y su respectiva exportación a hojas de Excel. No se encontraron diferencias significativas en estos procedimientos.

· La hora de la medida: los sujetos se evaluaron en las horas de la tarde (4-6 p. m.), en los horarios de entrenamiento.

· La luminosidad del estímulo: debido a que a mayor velocidad de frames de la cámara se requiere mayor iluminación, además de que la luz debe ser continua, se usó una lámpara tipo LED con una potencia de 100 W.

· Nivel de actividad física: todos los atletas debían estar entrenando de manera sistemática al menos cinco veces a la semana.

· Nivel de fatiga muscular: todos los atletas debieron participar con 24 horas de descanso.

· Calentamiento: se permitió una activación muscular durante un tiempo de 10 minutos, haciendo hincapié en movimientos rápidos y potentes.

· Posición de inicio y el efecto de aprendizaje: todos los participantes realizaron las pruebas desde posiciones estandarizadas. Se les realizaron explicaciones de cada una de las pruebas y los intentos necesarios hasta que no cometieron errores. En cada prueba realizaron tres intentos al máximo de sus posibilidades.

· Tamaño de la muestra: se requieren al menos 30 datos para una investigación (Lozano, 2011). El tamaño de muestra para establecer una correlación cuando se asume que la correlación es significativa, cuando r = 0,4 es de 47 sujetos (Pértegas y Pita, 2002). (n= ((Z1-α/2 - Z1-β)/0,5ln((1+r)/(1-r))2 + 3)

Operacionalización de las variables

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables

Tabla 1. Características

de las variables estudiadas

De acuerdo con la Tabla 2, existieron diferencias significativas por género al comparar las variables edad, peso, talla e índice de masa corporal, por lo que estas variables podrán explicar las diferencias en las variables estudiadas.

Manejo de los datos

Se aplicó la prueba de Shapiro Wilk a todos los datos de las diferentes variables. Los resultados mostraron una distribución anormal. De acuerdo con ello, se calcularon la mediana (Md) y los cuartiles 1 y 3, con los cuales se estableció el rango intercuartílico (RIC). De la misma manera se calculó la r de Spearman para establecer el grado de correlación existente entre las pruebas de laboratorio y las pruebas de campo. Dada la distribución de los datos, se utilizó el estadístico de Wilcoxon para comparar dos conjuntos de datos relacionados y la prueba de Mann Whitney para comparar dos muestras independientes. El nivel de significancia se estableció en 0,05.

Aspectos éticos

El proyecto fue aprobado por el Centro de Investigaciones Cicidep del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia (Acta 727 de 2016-09-12). Para dar cumplimiento a los protocolos de Helsinsky y a la normativa del Ministerio de Salud Nacional con respecto a los trabajos de investigación, todos los integrantes firmaron un consentimiento informado en el que se les explicó el objetivo de la investigación, los responsables de la investigación, el compromiso de hacer la retroalimentación de los resultados y la alternativa de no participar en la investigación.

Resultados

Variables sociodemográficas

La muestra examinada tuvo una edad de 22 ± 4 años (Md-RIC), una estatura de 168 ± 7 cm (Md-RIC) y una masa de 62 ± 16 kg (Md-RIC). Las deportistas fueron el 44 % y los deportistas, el 56 %. Los karatecas fueron el 62 % y los taekwondokas, el 38 % (Tabla 2) (Md = mediana; RIC = rango intercuartílico).

Variables de laboratorio y de campo

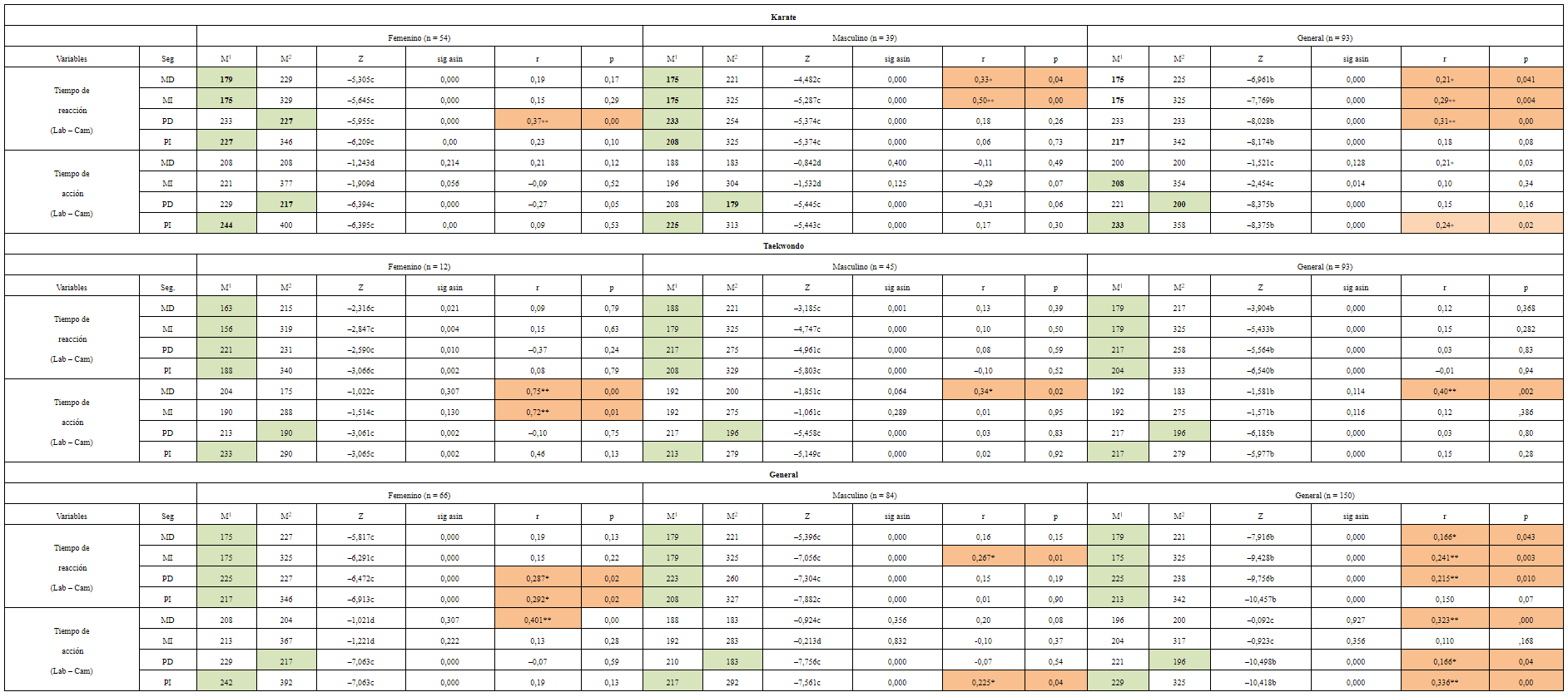

En karate, al examinar el TR, las deportistas presentaron un menor tiempo en las pruebas de laboratorio (Tabla 3), excepto en la prueba de campo para el pie derecho; esta prueba fue la que presentó una correlación baja pero significativa (r = 0,35; p < 0,00). Por su parte, los deportistas generaron menores tiempos en las pruebas de laboratorio, pero las pruebas que presentaron correlación fueron las de las manos, con valores entre 0,33 y 0,5 (p < 0,05). Al tomar la población total, se presentaron correlaciones bajas y significativas (r entre 0,21 y 315; p < 0,05) para las pruebas de manos y pie derecho.

Tabla 3

Estadísticos descriptivos y correlativos entre las variables de laboratorio y pruebas de campo

[i]En verde, diferencias estadísticamente significativas en estadísticos descriptivos. En naranja, correlaciones significativas.

[ii]TR = tiempo de reacción; TA = tiempo de acción; Lab = laboratorio; Cam = campo; Z = valor del estadístico de la prueba de Wilcoxon; sig asin = significancia bilateral asintótica; r = coeficiente de correlación de Spearman; p = probabilidad de ocurrencia; n = número de datos; M1 = mediana en milisegundos de las pruebas de laboratorio; M2 = mediana en milisegundos de las pruebas de campo; * = p < 0,05; ** = p < 0,01.

En taekwondo, todos los tiempos de reacción tanto de las deportistas como las deportistas en las pruebas de laboratorio fueron menores que las pruebas de campo, y no se correlacionaron entre sí.

Al examinar la muestra en general, se encontró que los tiempos de las pruebas de laboratorio fueron menores que las pruebas de campo y se correlacionaron significativamente con valores de r bajos para las pruebas de manos y pie derecho. Los valores menores de las pruebas de laboratorio se pueden explicar por la ubicación del estímulo visual. Mientras en las pruebas de laboratorio el estímulo lumínico estuvo entre 0,30 y 0,50 m de la cara de los sujetos, en las pruebas de campo esta distancia osciló entre 1 y 2 m.

Discusión

El TR es el tiempo que tarda el estímulo nervioso en recorrer el espacio entre la corteza cerebral y la ubicación de la placa motora de los músculos que generan el movimiento. Está condicionado por la longitud de los nervios, su mielinización y por el número de sinapsis existentes en la vía (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011). En los deportes analizados, el tiempo para las manos fue significativamente menor que el de los pies, diferencia explicada por la longitud de los nervios periféricos para inervar la musculatura. Este hallazgo justifica la separación de las pruebas por segmentos corporales, pues cada uno de los segmentos corporales puede tener condiciones específicas de entrenamiento. Aunque en el presente estudio no se observaron diferencias significativas por lateralidad, hecho explicado por los entrenamientos bilaterales que los deportistas realizan, es posible que en sujetos no entrenados el TR sea diferente. Los estudios no reportan diferencias por lateralidad.

Los estudios de Pérez Tejero, Soto-Rey y Rojo-González (2011) y Robles (2014) han reportado que existe un tiempo de latencia de hasta 200 ms para reaccionar ante estímulos visuales, hecho que explicaría el mayor tiempo en las pruebas de campo.

En cuanto a las correlaciones, los estudios de Galilea et al. (1983) mostraron que los TR no guardaron una buena correlación con la práctica deportiva, pero esta ausencia de correlación la fundamentaron por la comparación entre atletas de rendimiento y estudiantes universitarios, no entre pruebas intrasujeto que comparen pruebas de laboratorio y pruebas de campo. En el presente estudio se esperaba que las correlaciones fueran mayores, puesto que las pruebas fueron intrasujeto y similares en la estructura motora, pruebas que implicaban que la conducción de estímulos por parte de los nervios periféricos para excitar los extensores de codo y flexores de hombro era la misma en ambas pruebas. Estas bajas correlaciones podrían explicarse, en primera instancia, por la diferencia entre las pruebas en cuanto a que las pruebas de laboratorio fueron movimientos no automatizados por los deportistas, mientras que las pruebas de campo sí lo fueron (Núñez, 2006). En segunda instancia, por la diferencia entre los atletas examinados (Hermann et al., 2008). En el presente trabajo se notó que ni los tiempos ni las correlaciones fueron iguales entre los dos deportes evaluados. Tal vez si se hubieran examinado sujetos de un mismo deporte, las correlaciones serían mayores. En tercera instancia, por el tamaño de la muestra y los intentos evaluados; en esta investigación se tomaron tres intentos por cada sujeto a diferencia de los estudios referenciados (Pérez-Tejero, Soto-Rey & Rojo-González, 2011; Roca, 1983; Soto, 2016), en que a los sujetos se les tomó el mejor intento y el tamaño de la muestra fue grande (más de 50).

De acuerdo con los datos expuestos, el TR es menor en las pruebas de laboratorio que en las de campo, a pesar de que las distancias para recorrer por los impulsos nerviosos fueran similares. La explicación posible es que los procesos mentales y la ubicación de los estímulos externos condicionen las respuestas. En tres de las cuatro pruebas examinadas, existió una significativa pero baja correlación entre las pruebas de laboratorio y las de campo, justificando el empleo de pruebas de laboratorio para el control y seguimiento de esta variable.

El tiempo de acción, también referenciado como tiempo de movimiento, es el tiempo que transcurre entre la estimulación de los músculos y el inicio del movimiento con su finalización. Depende fundamentalmente de la completa activación de la musculatura participante y los procesos asociados (despolarización, liberación de calcio, disponibilidad de ATP, tipo de unidad motora estimulada) (Wilmore y Costill, 2007).

En el tiempo de acción, los karatecas femeninos y los masculinos, aunque no mostraron diferencias en las pruebas de manos, el tiempo para el miembro inferior derecho fue menor en la prueba de campo y mayor para el pie izquierdo. Llamó la atención que no existieron diferencias significativas entre los tiempos de acción de las pruebas de laboratorio y de campo de las manos, tanto en el género masculino como en el femenino, a pesar de que las condiciones externas no fueron las mismas, y además de que solo se presentara una correlación significativa baja (r = 0,24; p < 0,01) en la comparación general en la prueba de pie izquierdo. Dado que esta variable depende del desarrollo del componente muscular, al no existir diferencias entre los dos tiempos indica que la musculatura participa del movimiento de las manos, lo hace de manera similar en ambas pruebas, lo que se puede emplear como control del entrenamiento. No presentar correlaciones se puede atribuir al mismo hecho de que fueran similares en los valores medios, pero su dispersión diferente.

Por otra parte, en las taekwondokas las pruebas de manos, tanto la de laboratorio como la de campo, no tuvieron diferencias significativas, pero además presentaron altas correlaciones (r = 0,72; p < 0,01) muy significativas con las relaciones esperadas para este estudio. Pero los taekwondokas, aunque tampoco presentaron diferencias significativas en las manos, tan solo la mano derecha tuvo una correlación baja pero significativa en las pruebas. Las pruebas de los pies tuvieron un comportamiento similar tanto en hombres como en mujeres; es decir, fue menor el tiempo en el pie derecho en la prueba de campo y lo contrario para el pie izquierdo. En estas pruebas, la situación es sorprendente para el miembro inferior derecho, pues los tiempos de la prueba de campo fueron menores estadísticamente hablando (p < 0,05), porque las distancias en las pruebas de campo (entre 1 y 1,5 m) fueron considerablemente mayores que las pruebas de laboratorio (0,25 m). Una explicación posible es la alta especialización que adquieren estos deportistas en este gesto, con lo cual logran que su musculatura se desarrolle en alto grado. Sin tener en cuenta el género, tres de las pruebas de tiempo de acción presentaron correlaciones significativas (p < 0,05) pero con un valor de r bajo (r entre 0,15 y 0,33).

En concordancia con lo descrito en el párrafo anterior, en las pruebas relacionadas con el tiempo de acción de las manos, el tiempo fue menor en las pruebas de laboratorio. Las condiciones externas en las pruebas de campo fueron diferentes; la distancia fue mayor, lo que explicaría el menor tiempo en las pruebas de laboratorio. En las pruebas que relacionan los miembros inferiores, la situación fue sorprendente, pues los deportistas mostraron un alto grado de desarrollo de su musculatura. Dado que en tres de las cuatro pruebas se encontraron correlaciones significativas, aunque bajas, estas pruebas están justificadas realizarlas como control en el desarrollo de los deportistas.

La medición del tiempo de reacción y de acción mediante videografía, aunque dispendioso en su procedimiento, permite diferenciar entre el tiempo de reacción y el tiempo de acción; diferencia que no se puede establecer mediante otros procedimientos como el cronómetro, la electromiografía o los ordenadores. Los estudios de Shelton y Kumar (2010) reportan un tiempo medio de reacción visual de 331 ms en sujetos normales. Los de Pérez-Tejero, Soto-Rey y Rojo-González (2010) sitúan el tiempo medio en 322 ms, obtenido con un ordenador y en estudiantes de deporte. Estos equipos, al no tener en cuenta el tiempo de acción, lo suman al de reacción, lo que arroja valores mayores. Si a lo anterior se le suma lo reportado por Brusque y Andrade (2015), quienes afirman que los test realizados por ordenador tienen factores de retardo como el ratón, los teclados y los monitores, estos hechos incrementan los valores del TR.

En el presente estudio los TR no superaron los 250 ms, incluyendo los TR de los miembros inferiores. Estos tiempos son muy inferiores debido a que el procedimiento de esta indagación separa el TR y el tiempo de acción juntos. En el estudio de Harmann et al. (2008), se midieron el TR y el tiempo de ejecución (tiempo entre el inicio del movimiento y su final, que para esta investigación es el mismo tiempo de acción) en taekwondokas ejecutando bandal chagui. Para ello utilizaron tres cámaras infrarrojas con un sistema de captura de movimiento asociados a un marcador activo LUKOtronic, con siete marcadores -cinco sobre el sujeto (tobillo, talón, cadera, hombro, muñeca del lado que patea), un marcador de gatillo en el piso y uno en el guante de la mano-. Encontraron un valor promedio de 0,34 s para el tobillo; 0,26 s, para cadera; 0,23 s, para hombro, y 0,31 s, para el tiempo de ejecución. Estos hallazgos están de acuerdo con lo encontrado en esta indagación, lo que muestra que cada segmento tiene un TR diferente, y además que el tiempo de acción es otra variable diferente.

Entre los factores que se hicieron necesarios luego del estudio piloto fue el de agregar fuentes de luz continua con suficiente potencia para que las imágenes que se obtuvieran no dejaran lugar a dudas a los evaluadores. Las fuentes de luz tipo fluorescente generan fotogramas que alternan entre oscuros y claros, que no permiten una buena decisión. Aunque se realizó una estandarización de los evaluadores, el máximo error que se pudo cometer fue de dos fotogramas que equivalen a 0,008 ms, lo cual crea un error de entre 3 y 4 %, valores que no afectan de manera significativa la medición, en el caso de que hubieran producido.

Conclusión

La mayoría de las pruebas de laboratorio y de campo (75 %) se correlacionaron significativamente (p < 0,05), con valores r Spearman entre 0,2 y 0,7. Estos valores permiten sugerir el uso de estas pruebas para el seguimiento y control del tiempo de reacción y acción en deportes como el karate y el taekwondo.