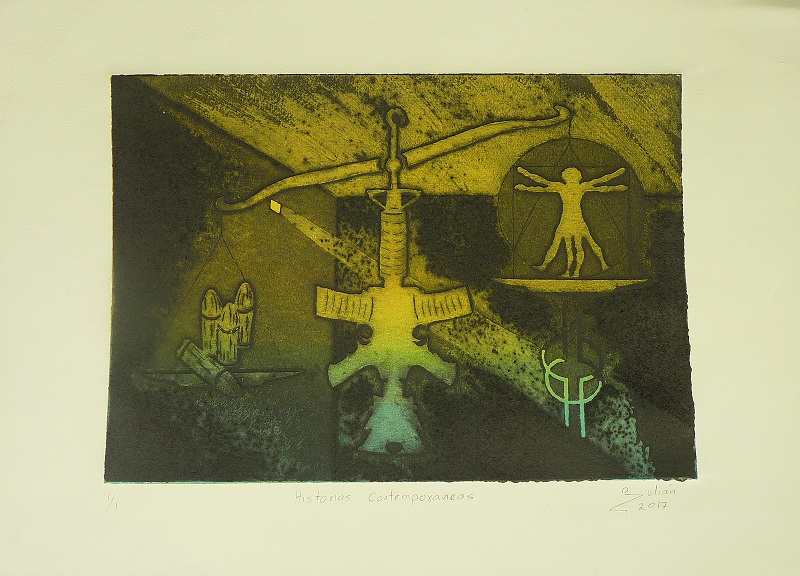

Julián Andrés Gutiérrez

Historias contemporáneas

De la serie ''Ignorando'' la verdad

Colography

50 x 35 cm

2017

Medellín

ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

Creative Commons Atribución–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY–NC–SA 4.0)

|

| Artista invitado Julián Andrés Gutiérrez Historias contemporáneas De la serie ''Ignorando'' la verdad Colography 50 x 35 cm 2017 Medellín |

LIBROS

Juan Carlos Vélez Rendón1

Orcid ID: http://orcid.org/0000–0002–4567–889X

Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=wU1zZ1UAAAAJ&hl=es

1 Colombia. Director Instituto Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Historiador. Magíster y doctor en Historia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: jcarlos.velez@udea.edu.co

Este libro postula una propuesta interpretativa denominada ''Formación del Estado y la sociedad en América Latina'' (Fesal) y la pone en práctica en varios casos de estudios referidos a Colombia, México, Guatemala y Brasil. El tema permite avanzar en la comprensión de la díada Estado–sociedad que, a menudo para fines analíticos, se ha escindido, segregado o fragmentado. En efecto, los trabajos que han emprendido el estudio del Estado y de la sociedad han abordado frecuentemente estas dos realidades de manera separada, diferenciables y a veces autónomas una de la otra, asumiendo también que reflejan realidades que son aprehensible desde afuera por el analista.

Este tipo de estudios, como se señala en el libro, buscan mostrar ''lo que es el Estado''. De hecho, algunos autores, en esa búsqueda, se lo han representado como ''un actor que interviene en la sociedad''; otros analistas se han centrado en sus atributos y funciones; también hay algunos que han intentado una redefinición a partir de su deber ser. El problema, como se indica en el libro, es que este tipo de aproximaciones han conducido a apreciaciones dualistas, binarias, estáticas, esencialistas o sustancialistas de cada una de estas realidades, situándolas más allá del entorno, del tiempo y de las contingencias que inciden en ellas y las modifican constantemente.

Contra esta forma de aproximarse a la díada Estado–sociedad, desde la década de 1990, la Sociología (Nicos Poulantzas y Pierre Bourdieu), la Antropología (James Scott y Timothy Mitchell), la Ciencia Política (Joel Migdal y Theda Scokpol) y la Historia (Gilbert Josep, Daniel Nugent, Romana Falcón y Florencia Mallon) se plantearon preguntas que buscaban redefinir, resituar y restablecer los estrechos vínculos que definen a estas dos realidades.

Estado y sociedad en América Latina... se inscribe en esta corriente renovadora y viene a aportar con el desarrollo de un enfoque y con una propuesta analítica e interdisciplinaria para América Latina. Lo que propone el libro es un salto ontológico (p. 12), representado por la puesta en práctica del enfoque relacional, cuyas fuentes seminales pueden encontrarse en Norbert Elías, del que existen pocas pero significativas evocaciones a lo largo del texto. El enfoque fue actualizado y desarrollado por Mustafa Emirbayer desde finales del siglo XX, a partir de un postulado básico para la sociología: la comprensión de la realidad social en términos dinámicos, continuos y procesuales. Este postulado se expuso en el manifiesto por la Sociología Relacional y sus principales derivaciones pueden advertirse como un común denominador en este libro.

El enfoque relacional plantea ideas que tienen implicaciones metodológicas ineludibles y que conviene enunciar: a) que ''[...] los individuos, los grupos y hasta las instituciones forman y transforman las relaciones sociales, y son formados y transformados por ellas'' (p. 11); b) ''Las relaciones son el elemento básico constitutivo de la sociedad mediante el cual los actores crean, reproducen y transforman a la sociedad, y son, a su vez, creados y transformados por ellas'' (p. 11); c) la ontología relacional ''considera fundamental [...] la historicidad y los contextos cambiantes de los procesos sociales vinculados unos con otros mediante cadenas de eventos, y el significado de estos eventos para sus protagonistas'' (pp. 13–14), se entiende pues que ''la realidad social [...] se crea históricamente y es cotidianamente reproducida y transformada por las relaciones que constituyen los procesos sociales'' (p. 14); y d) ''[...] la dinámica social se finca en las interdependencias entre entidades maleables, en oposición a asociaciones empíricas fijas entre objetos estáticos, o esencias, a las cuales se asignan propiedades dinámicas a priori'' (p. 16).

En el caso concreto del libro, se plantea también que ''no existen Estados o sociedades en cuanto entidades sólidas, unitarias y autónomas, sino secuencias de pautas trans–accionales complejas que se desenvuelven entre Estados y sociedades, [las cuales] estructuran la vida social durante periodos variables y se derrumban en momentos críticos'' (p. 298). Estas relaciones y trans–acciones entre Estado y sociedad son, tal como se expone, ''fenómenos que se desarrollan en el tiempo, y están afectados por los contextos históricos y los distintos eventos y contingencias que los atraviesan''. Así, debe entenderse que ''las relaciones forman y transforman a sus participantes en forma interdependiente con el tiempo'' (pp. 12–13).

Otro aspecto a resaltar, y que se enfatiza en el libro, es el reconocimiento de la ''desigualdad en la distribución del poder y de los recursos'' (p. 17). Ahora bien, aunque las relaciones de poder son desiguales, no por ello son estáticas o para siempre. Desde esta perspectiva, el conflicto que surge de esa desigualdad en la distribución del poder y de los recursos adquiere relevancia en cada uno de los capítulos, pero reconociendo su capacidad —del conflicto— para cambiar tanto a la sociedad como al Estado. En este campo contencioso, existe un principio dinámico que se genera hacia adentro y hacia fuera de los grupos, organizaciones o instituciones que constituyen los procesos relacionales (p. 21). Este principio es la agencia, que ''puede entenderse relacionalmente como la capacidad de los individuos o colectivos para actuar como reproductores o transformadores de las dinámicas relacionales que tienden a reproducir o transformar el statu quo de la desigualdad en momentos y espacios dados'' (p. 25). ''La realidad social, parecida al flujo continuo de las aguas de un río, implica cambios continuos en las relaciones sociales'' (pp. 28–29). El enfoque también permite observar cómo cambian pero también cómo se mantienen las relaciones, especialmente en lo referido a las formas que asume la dominación (p. 30).

Al asumir deliberadamente el enfoque relacional, el libro entra en diálogo y discusión con la Sociología Sustancialista, con la Sociología Relacional, con la Sociología Histórica y con la Teoría de Sistemas. Como podrá intuirse, el acento teórico en el texto es fuerte e identificable en el despliegue y debate alrededor de conceptos y nociones clave, tales como ''trans–acción'', ''agencia'', ''pacto de dominación'', ''contienda'', ''contienda política'', ''identidades'', ''pauta transaccional'', entre otros. Y como podrá suponerse, de parte de algunos de los autores existe también una reserva y distancia con respecto de otros conceptos y términos como ''actor'', ''red'', ''campo'', ''sistema'' —a excepción del capítulo de Marco Estrada— o de ''mecanismos'', ''centro–periferia''.

Para las profesoras Viviane Brachet–Márquez y Mónica Uribe, el enfoque relacional obliga la satisfacción de algunos parámetros: a) procesos que se desenvuelven en el tiempo; b) narrativas analíticas —en oposición a descriptivas—; c) narrativas construidas con base en referentes histórica y contextualmente situados; d) relaciones que son sujetas a cambios en el tiempo; e) identidades, definiciones de la situación e intenciones de los actores que se transforman unas a otras en el tiempo (p. 16). En este listado podría incluirse una adicional que se enuncia en la introducción y que explica claramente la elección de los casos de estudio. Como plantean las coordinadoras: ''En vez de tratar con grandes estructuras [y] 'procesos enormes' como las redes y los sistemas'', en el libro se abordan ''organizaciones [...] entidades de tamaño y alcances intermedios''. Esto, pues ''son las figuraciones más ubicuas, polimórficas, cambiantes e indudablemente poderosos que cubren el amplio abanico de las actividades humanas, desde las productivas hasta las políticas y culturales [...] (p. 21)''. Más adelante, en un capítulo en el que la profesora Brachet–Márquez propone la Fesal, se establece que para comprender ''cómo funcionan [las dinámicas relacionales] más cerca de los eventos y de los actores, [los estudios se pueden enfocar, por ejemplo] en el análisis de las políticas públicas particulares, en el papel de los partidos políticos y de los sindicatos como mediadores entre Estado y sociedad, y en los procesos locales/regionales de cooperación y de contestación'' (p. 337).

Estas precisiones explican y justifican la versatilidad del enfoque relacional tal como es entendido en este libro, una versatilidad que se pone a prueba en cada uno de los capítulos y del tipo de relaciones analizadas que involucran actores diferentes, escalas de análisis variadas, temporalidades desiguales. Por ejemplo, Marco Estrada Saavedra analiza el conflicto de 2006 entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Gobierno del estado de Oaxaca y el Gobierno de la federación en México.

Mónica Uribe Gómez aborda un análisis contrastado entre México y Colombia, a partir del estudio de los procesos de transformación estatal que redimensionaron los sistemas de salud en cada uno de estos países. Tania Rodríguez Mora tiene como objeto del análisis la trayectoria en veinte años del Partido de los Trabajadores de Brasil, la cual permite identificar disputas y conflictos por la transformación de las reglas del juego político y la distribución y acceso a los recursos en Brasil. Marta Domínguez estudia los procesos sociales e institucionales que desencadenaron en la expedición de una ley que reglamentaba la titulación de tierras de comunidades negras en Colombia —Ley 70 de 1993— y la manera como en ese proceso normativo se transformaron tanto comunidades negras del Pacífico como instituciones estatales. Matilde González–Izás, aborda procesos que dieron lugar a la configuración de la zona de Zacapa, Chiquimula e Izabal en el nororiente de Guatemala, para mostrar ''contiendas por el territorio'', en las que se cruzaron y enfrentaron, en el largo plazo, intereses de sectores locales diversos, nacionales y extranjeros, casi siempre dinamizados por la forma de inserción de Guatemala en la economía mundial y en la órbita influyente de la geopolítica estadounidense.

El sexto capítulo contiene la ambiciosa propuesta de Brachet–Márquez para la lectura de la formación del Estado y la sociedad en América Latina. Se presenta la comprensión de ''la formación del Estado como un proceso relacional de largo plazo que vincula el Estado a la sociedad mediante trans–acciones mutuamente constitutivas'' (p. 295). Esta propuesta identifica en América Latina, desde la Independencia, pautas transaccionales, es decir, ''procesos traslapados, entre–cruzados y mutuamente dependientes de contiendas y cooperación que oponen y asocian los actores estatales y societales en cuestiones y actividades múltiples'' (p. 296).

El último capítulo de Ricardo López se enfoca en un ''grupo social'', específicamente en una clase media profesional de Bogotá, para entender la manera como mediante transacciones entre Estado y sociedad, este grupo se imaginó como representante de un orden estatal y, posteriormente, mediante un proceso de radicalización, se convirtió en crítico del mismo orden estatal (p. 354).

Luego de leer el libro quedan preguntas sobre algunas aplicaciones y posibilidades del enfoque relacional. En este sentido, puede decirse que la coherencia teórica entre los capítulos es indiscutible y eso alentará el diálogo académico, pero creo también que se incentivará la discusión de orden metodológico, por ejemplo, cuando se sopese el valor de la descripción y la necesidad del análisis, cuando se trate la manera como con este enfoque se abordan problemas en arcos de tiempo muy amplios, cuando se intente la comparación o cuando se incorporen escalas subnacionales diversas y, a la vez, el orden geopolítico mundial, o cuando se asuman individuos aislados de difícil representación como grupos sociales. El texto deja también una expectativa concreta sobre la crítica a la idea de transición. Aunque se proponen formas de explicar las trayectorias del cambio, aunque se trata el tema de las continuidades, se hizo una crítica somera a aquella idea que resulta relevante en América Latina, por el caso de países que experimentaron el paso no solo del autoritarismo a la democracia sino también del conflicto armado a la posguerra.

La comprensión de la relación Estado–sociedad expuesta en el libro enriquecerá los análisis que desde distintos lugares hemos venido haciendo de realidades estatales y sociales que no pueden escindirse mecánicamente, alimentará el debate académico e invitará a revaluar o, por lo menos, a revisar antiguos enfoques interpretativos aún en boga.

Notas

* http://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a13