ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

|

| Artista invitado Juan Carlos Arenas Gómez Tetraedro, desafío a la mirada De la serie Pixeles de piedra y bronce Fotografía digital 2024 |

SECCIÓN GENERAL

Felipe Lopera Becerra 1(Colombia)

1 Politólogo. Magíster en Ciencias en Desarrollo Local. Doctor en Humanidades. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: andresf.lopera@udea.edu.co – Orcid 0000–0002–1084–0172 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=jp2wp–8AAAAJ

Fecha de recepción: marzo de 2023

Fecha de aprobación: agosto de 2023

Cómo citar este artículo: Lopera Becerra, Felipe. (2024). Industriales y seguridades. Una mirada retrospectiva de su contexto a mediados del siglo XX en Medellín. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 70. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n70a02

Resumen

En este artículo se busca analizar las propuestas discursivas sobre la constitución, el sentido y las formas del concepto de seguridad que empleó la élite industrial de Medellín a mediados del siglo XX, pues el uso de estos conceptos se constituyó como una práctica que tradujo su ideal de orden a través de reacciones securitizantes en el campo económico, político y social. En el texto se emplea metodológicamente los conceptos contrarios asimétricos y el análisis documental para desarrollar esta discusión. Como hallazgo principal, esta élite industrial aplicó el concepto de seguridad nacional y pública como una traducción y operacionalización de su ideal del orden social y del ethos sociocultural antioqueño en pro de garantizar no sólo sus condiciones materiales, sino también de clase pues, además del cambio de las circunstancias históricas de confrontación y vulneración, también los campos de acepción discursivos se vieron alterados y debían ser garantizados mediante mecanismos de control social en la fábrica y en la ciudad como si fueran una extensión de sí mismos.

Palabras clave: Industriales; Seguridad; Orden Social; Élite; Crimen; Ethos Sociocultural; Antioquia, Colombia.

Abstract

This article seeks to analyze the discursive proposals on the constitution, meaning and forms of the concept of security used by the industrial elite of Medellin in the mid–twentieth century, since the use of these concepts was constituted as a practice that translated their ideal of order through securitizing reactions in the economic, political and social fields. The text methodologically employs asymmetric counter concepts and documentary analysis to develop this discussion. As a main finding, this industrial elite applied the concept of national and public security as a translation and operationalization of their ideal of social order and the Antioquian sociocultural ethos in order to guarantee not only their material conditions, but also their class conditions since, in addition to the change of the historical circumstances of confrontation and vulnerability, the discursive fields of meaning were also altered and had to be guaranteed through mechanisms of social control in the factory and in the city as if they were an extension of themselves.

Keywords: Industrialists; Security; Social Order; Elite; Crime; Socio–Cultural Ethos; Antioquia, Colombia.

Introducción

Reinhart Koselleck (2012) afirma que «Se necesitan conceptos para poder tener o acumular experiencias e incorporarlas vitalmente. Son necesarios para fijar las experiencias, que se diluyen, para saber qué sucedió y para conservar el pasado en nuestro lenguaje» (p. 29), para el caso de este artículo, las experiencias y expectativas a estudiar son las de la élite industrial medellinense entre las décadas de 1940 y 1950, ya que desde este periodo es posible evidenciar una clara intersección entre su capacidad productiva como actorescon poder económico, político y cultural, y de las transformaciones de las condiciones sociopolíticas locales y nacionales que vivieron, pues es en esta encrucijada donde se puede reconocer la emergencia de la seguridad pública como invocación del orden o ideal de la vida local y de la seguridad nacional como concepto que se emplea contra las amenazas del enemigo interno que debían ser combatidas por todos los medios posibles, entre ellos la violencia.

Asimismo, en este corto periodo se da la creación del Fondo Nacional del Café en 1940 (Tirado et al., 2017), el surgimiento de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), del Banco Industrial Colombiano (BIC) y de Suramericana de Seguros (SURA) en 1944 (Álvarez, 2003). Estas últimas tres organizaciones dieron forma a un poderoso grupo de interés no sólo económico, sino también con una particular idea sobre cómo debía ser el país y la región, pues «los industriales pretendieron identificar sus intereses particulares con los de la nación entera» (Sáenz, 1997, p. 33) y donde además, al estar en Medellín la sede de la ANDI, se establecía una marcada independencia política del sector industrial, así como una clara «afirmación ideológica» (Pécaut, 1973, p. 182) de estos frente al Estado central, lo cual, aunque de manera colateral, terminó asentando la influencia de los industriales en el ámbito local como una élite dirigente que condensaba el poder económico, político y social en la ciudad.

Es en esta pluralidad de fenómenos y voces que la ciudad de Medellín y sus capitalistas encuentran un panorama nada simple, pues en el ámbito local esta pugna cobró otros matices —a la vez que fue atravesada por el acontecer nacional— ya que, por una parte, buscaban consolidar sus procesos de industrialización, mientras que, por otro lado, se cristalizaban como una élite patronal en pro de reproducir el ethos de la antioqueñidad laboriosa y católica en la fábrica, en el Estado local y en la vida pública y privada de los ciudadanos, todo ello en un ambiente sostenido, aunque lento, de conflictos sociales, políticos (Roldán, 2003) y del crecimiento exponencial de la violencia homicida desde la década de 1940.

1. Marco teórico y conceptual

Para realizar la lectura de estos fenómenos desde la perspectiva de los conceptos o usos de la seguridad se asume que este término ha contado con una especial cualidad, la polisemia, tanto en sus fines prácticos como políticos y teóricos, por lo cual, en su ubicación inicial, se encuentra en los cambios señalados en el Nuevo Diccionario Histórico del Español (Real Academia Española, 1780, p. 830,2), donde la definición de seguridad —securitas— aparece desde 1780 hasta 1884 como una cualidad: «estado de las cosas que las hace firmes, ciertas, seguras y libres de todo riesgo, o peligro»; y por otra parte, como «certeza o infalibilidad que hace que una cosa no falte o engañe» (Real Academia Española, 1884, p. 965,2). Estas acepciones se transformaron en el siglo XX, pues pasaron a contener elementos propios de la concepción contemporánea del Estado y de la juridicidad en las que se incluye de seguridad, la cual se aplica a «un ramo de la Administración Pública: Cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos» (Real Academia Española, 1992, p. 1317,1).

Dichas definiciones generales cuentan, para el caso de este artículo, con denotaciones específicas a partir de los postulados de Ole Wæver (2009), que considera que la seguridad debe entenderse desde un presupuesto básico: «la política a menudo se da mediante el lenguaje. Por ello, la historia conceptual debe abordarse [...] como un medio poderoso de leer cambios más amplios y no como algo que debe ser “significado” por su claridad lingüística» (p. 74). Esta postura es funcional para la indagación sobre los conceptos empleados por los industriales locales, en la medida en que Wæver apela al análisis del concepto «seguridad» de manera directa e historiada, lo cual permite analizar el desarrollo del concepto y sus cambios. Esta posición analítica es complementada por David Baldwin (1997) al mencionar que «la aclaración conceptual precede lógicamente a la búsqueda de las condiciones necesarias de seguridad, porque la identificación de esas condiciones presupone un concepto de seguridad» (p. 8). Ahora bien, la noción de seguridad se puede sintetizar como de «una baja probabilidad de daño a los valores adquiridos» (p. 13). De igual forma, este acuerdo mínimo permite internarse en la especificidad del concepto adjetivado en el que se emplea seguridad nacional como concepto sombrilla que subsumió a la seguridad pública (Mesa, 2015, p. 101) como expresión en el ámbito local para el periodo de estudio, pues aquella buscó defender valores como la soberanía, la autoridad, el orden público e institucional (Leal, 2003, p. 173), el orden social y económico (Mesa, 2015, p. 108), así como una visión de los valores sociales «usualmente definidos desde los parámetros del catolicismo romano, el capitalismo y el patriarcalismo» (Aguilera, 1994, p. 22).

Por tanto, en esta acepción era el Estado y los valores que representaba el sujeto principal de referencia, derivándose la consideración que, garantizando la seguridad e integridad de este, en un esfuerzo conjugado con los militares y la sociedad frente al enemigo externo o interno (Abello y Pearce, 2007, p. 7), también se daba por hecho la seguridad de los ciudadanos (Leal, 2003). Para esta garantía, el Estado determinó «las amenazas actuales o potenciales en su contra y las medidas para enfrentarlas» (Aguilera, 1994, p. 14). Estas medidas fueron, en términos generales, el uso planificado y reactivo de la coacción mediante la activación de organismos militares y policiales, así como el uso del sistema judicial y de la cárcel como refuerzo de la acción coactiva.

Por otra parte, el posicionamiento de este concepto es funcional por dos motivos: el primero obedece a su matriz teórica, pues en la seguridad nacional el Estado es el sujeto central de protección, el cual se comprende desde una perspectiva relacional donde no puede ser considerado como un objeto concreto, sino como un campo conflictivo y heterogéneo (Migdal, 2011) que se encuentra representado por diversas élites en competencia (Mills, 2013) en las esferas nacional y local.

En este campo conflictivo y no siempre articulado, la seguridad nacional tuvo múltiples funciones: en el ámbito nacional se estableció como una serie de prácticas y políticas que buscaban contrarrestar o disminuir las amenazas a su soberanía e integridad territorial, ya fuera por enemigos internos o externos afiliados al comunismo, mientras que en el ámbito local se implementó como una práctica securitizante frente a actores considerados como una amenaza a los valores tradicionales y a al sistema económico. Es decir, esta expresión local de la seguridad nacional se estableció como un mecanismo práctico y discursivo de gobierno de la élite local que combinada desde el anticomunismo hasta la persecución de la prostitución, los juegos de azar y los pequeños delitos como amenazas a la estabilidad y los valores que consideraban eran representativos del Estado local.

Esta élite es, para este caso de análisis, la principal detentora del poder político y económico, pues en ella prevalece una suerte de puerta giratoria donde el paso del «sector privado al público se hizo con bastante frecuencia, hasta el punto de que cargos como los de gobernador del departamento y alcalde de Medellín [...] estuvieron ocupados por una mayoría de individuos provenientes de las elites patronales» (Restrepo, 2011, p. 91).

El segundo elemento hace referencia a la defensa de valores específicos de la seguridad nacional, pues allí la seguridad como enunciación requería mecanismos de aplicación agenciados por actores del campo estatal encausados a través del gobierno local, los cuales, como se aprecia en la cita anterior, fueron ampliamente representados (Academia Antioqueña de Historia, 1986) por los industriales (Leyva, 2014, p. 124). Los valores que primaron a partir de estos actores giraron en torno al mantenimiento del orden político e institucional mediante el convivialismo (Roldán, 2003), del orden público mediante el apoyo irrestricto a la fuerza pública, del orden social por medio del despliegue de estrategias de socialización extendidas en la fábrica y en la ciudad, apalancadas en la idea del ethos sociocultural antioqueño (Uribe, 2001) y de la modernidad tradicionista (Campuzano, 2008), y finalmente, la defensa del sistema económico como fuente central de su capacidad productiva (Álvarez, 2003).

2. Marco metodológico

Este artículo se apoya en el análisis documental para el procesamiento de archivos de prensa y de documentos del Archivo Histórico de Medellín. A partir de allí, se comprende la seguridad como un campo discursivo de poder que es accionado por los industriales mediante el uso de conceptos contrarios asimétricos que producen efectos securitizantes al señalar amenazas que pueden afectar sus valores adquiridos (Baldwin, 1997, p. 13) y para lo cual operativizan estrategias diversificadas de acción colectiva. Este posicionamiento cuenta con dos procesos: el primero de ellos se centra en comprender los discursos securitizantes mediante el análisis textual (Buzan, Wæver y de Wilde, 1998, p. 24) de las cuestiones que se designen como una «amenaza existencial» para las colectividades limitadas. Estas designaciones fungen como marcadores de los actores y sus discursos, en tanto requiere precisar quién puede «hacer» o «hablar» sobre seguridad con éxito, sobre qué temas, en qué condiciones y con qué efectos (p. 27).

El segundo proceso lo constituye la construcción de la unidad de acción contraria asimétrica de la amenaza. Para el caso de estudio, los industriales en el ejercicio combinado del poder económico y político emplearon conceptos contrarios o motes para señalar e identificar las amenazas de manera unilateral y para calificar o descalificar a los sujetos cuya existencia se consideraba un riesgo. Los cacos, piperos, bravos, las mujeres públicas, los criminales, entre otros, señalan de forma vertical los sujetos y grupos sociales que representan la antípoda a los valores que se buscan garantizar. Esta asignación asimétrica cobra relevancia por el uso discursivo del concepto seguridad entre los industriales, debido a que en el rastreo de archivos, el término seguridad tiene una baja aparición, por lo cual metodológicamente se acude a una constelación conceptual en la que las designaciones de las amenazas y de los sujetos amenazantes posibilitan dos cosas: reconocer lo que se concibe como inseguro e identificar, de manera clara, cuáles son los valores que esta élite considera están siendo amenazados o afectados, lo cual permite asociar conceptualmente la secuencia inseguridad–amenazas–tipo de valor amenazado–sujeto que amenaza.

3. Los industriales, el orden y el paso al acto de la seguridad

Antioquia y, especialmente, Medellín se constituyeron como polos industriales y comerciales al iniciar el siglo xx. En el lapso que va de 1920 a 1940 se impuso un modelo de modernización industrial que articuló tres procesos: la generación, entendida como la modernización de diversas etapas productivas; la producción, pensada como la unión de ordenes tradicionales y modernos en el entorno económico, social y político (Campuzano, 2008); y el modelo higienizador antioqueño (Alzate, 2015), el cual consolidó una clase económica o élite siempre dispuesta a la defensa de los valores de la cristiandad, la moral pública, la pulcritud del cuerpo social y el imperio de la ley, y en el que, además, las consideraciones partidistas estuvieron matizadas (Roldán, 2003, p. 68), tanto por el origen común de la élite en los ámbitos social y educativo, como por los claros intereses de clase frente a la necesidad del mantenimiento de sus empréstitos privados.

Esta afirmación sobre los rasgos comunes de la élite industrial como líderes políticos y económicos se vio amplificada por el crecimiento empresarial del periodo, pues para 1945 la ciudad ya contaba con 789 establecimientos industriales y empleaba aproximadamente a 23 422 personas (DANE, 1976, p. 187). Este elemento no debe pasar inadvertido, ya que refleja parcialmente —y a fuerza del acelerado crecimiento industrial— la conformación de una coalición política y económica dominante que los representa como «los agentes internos de la modernización industrial» (Campuzano, 2008, p. 130) y como operadores «naturales» de la cosa pública, apalancados también por la imaginería popular provista por la prensa que representaba a los industriales como «predestinados para ser hombres importantes desde chiquitos» (Semana, 1948, mayo 29, p. 18).

Dichas representaciones estuvieron de igual forma insufladas por el sentido de identidad proveído por el ethos sociocultural antioqueño, pues ya desde principios del siglo XX se había intensificado la formación no sólo educativo–profesionalizante de las élites, sino también su ampliación cultural, la cual fue extendiéndose a un sentido del nosotros más compenetrado, complejo y sólido, en el que esos hombres que traen la modernidad a la industria ya no eran solamente propietarios o accionistas, sino también administradores y funcionarios de alto rango (Giddens, 2010) que prolongaban las nociones tanto elitistas como morales de este conjunto social:

El ethos sociocultural del antioqueño aparece allí perfectamente diseñado, entre cuyos elementos más relevantes apuntamos los siguientes: el trabajo material como regenerador de las costumbres y como vía para el enriquecimiento individual que en un modelo mercantil hace la riqueza colectiva. La familia como paradigma del orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y de buen comportamiento, así como para el ejercicio del control social. El papel de la familia en la unidad productiva campesina y su importancia en la reproducción del ethos sociocultural, propició una legislación muy rígida contra todo aquello que pudiera erosionarla o descomponerla como la prostitución, el abandono de la casa paterna o del cónyuge, el concubinato, el madresolterismo; igual cosa ocurrió con aquellos comportamientos sociales que fuesen en contra del ethos del trabajo y del ahorro como el alcoholismo, los juegos de azar y la vagancia (Uribe, 2001, p. 101).

Esta concepción del orden tiene un contenedor históricamente situado por medio de la modernidad tradicionista en el que los industriales desempeñaron un papel protagónico. La razón de esto radica en que en esta particular concepción se profundizaron dos paradigmas: i) el uso de la metáfora estructural de la familia como estrategia de control social en la vida productiva que tiene su centro en la fábrica y ii) la emergencia de conceptos contrarios asimétricos (Koselleck, 1993, p. 205) como expresión de la identidad propia y calificativo de las posibles amenazas o riesgos que ponía en peligro una concepción sociocultural de corte tradicional y católico.

Ahora bien, el reforzamiento de la metáfora funcional de la familia, el progreso económico, la ampliación del proceso industrial y el crecimiento de la base funcionarios de alto rango dependieron de la constitución de grandes empresas y agremiaciones como espacios de mantenimiento, repetición y acumulación de estas nociones y discursos (Koselleck, 2012, p. 30). Una muestra de la constitución de este entramado de relaciones es el relativo a la creación en 1944 del BIC, SURA y la ANDI, donde se conjuga la defensa a ultranza de la propiedad privada y de los intereses industriales (Álvarez, 2003, pp. 244–245) con un sentido proteccionista, católico, conservador y paternalista encabezado por industriales que tuvieron un papel determinante no sólo en el panorama económico, sino también en el campo político de la ciudad mediante el ejercicio de cargos públicos en los ámbitos municipal y departamental que los llevaron a dar el paso a ser operadores directos de la seguridad.

Este paso es esencial, ya que el desarrollo de las concepciones de la seguridad y las prácticas de aseguramiento no estarían completas si no se tiene en cuenta que los concesos identitarios de estos industriales fueron atravesados por su pertenencia a múltiples sectores económicos y a la participación política como funcionarios públicos (Restrepo, 2011), ya que esta prolongó la representación de intereses específicos en la determinación del orden social local. Esta relación entre los orígenes comunes de los cuadros superiores de la élite industrial y su ejercicio político, tanto de alcaldes como de gobernadores, se presenta a continuación con el propósito de ilustrar la agregación y representación de intereses, así como sus orígenes comunes, pues ello permite enmarcar la configuración elitista que menciona Charles Wright Mills (2013), específicamente, del poder político, cultural, económico y político.

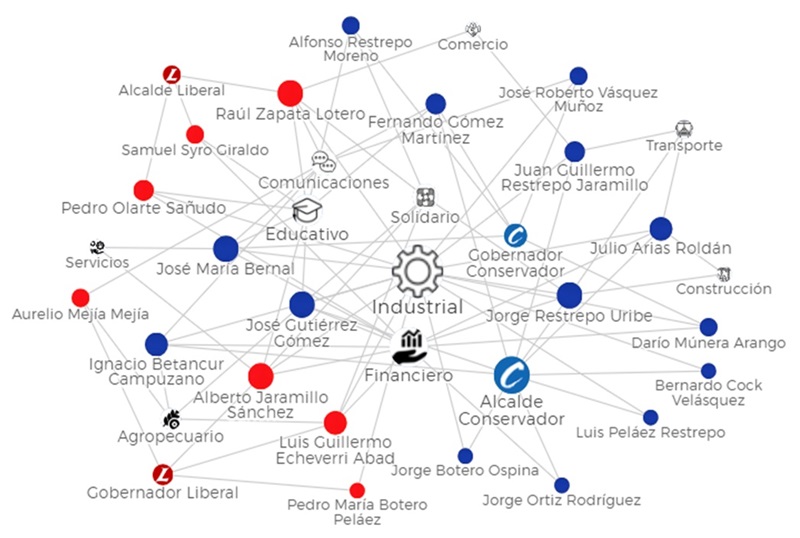

En la gráfica 1 se pueden observar las relaciones entre los integrantes de la élite local, su pertenencia a los partidos políticos, su asociación a sectores económicos y los cargos públicos desempeñados —alcalde o gobernador—.

Gráfica 1. Participación política y sectorial de industriales conservadores y liberales, 1940–1960.

Fuente: elaboración propia.

Cada uno de los integrantes de la élite industrial fueron clasificados como presidentes y gerentes de las principales empresas antioqueñas (Restrepo, 2011, pp. 300–301). La primacía del sector industrial es indiscutible, al igual que la participación de los integrantes de esta élite como alcaldes, mayoritariamente de filiación conservadora —11 de los 14 alcaldes— y casi paritariamente como gobernadores —4 liberales y 5 conservadores—.

Determinar este peso de la participación política de los industriales, en el que los afiliados al partido liberal pierden primacía a partir de 1945 y que sólo se retoma —brevemente— hacia finales de la década de 1950, establece una trayectoria más acotada de las concepciones de lo seguro e inseguro en el ámbito local, pues lo que puede nombrarse como inseguro o amenazante frente a las concepciones del orden social y, por extensión, de la seguridad se encapsulan en un conjunto de actores que comparten, así sea de manera ubicua, nociones similares que se nutren tanto desde sus experiencias vitales como de la alineación ideológica, moral y religiosa extendida en los postulados del partido Conservador, los cuales son amplificados por el inicio de la Guerra Fría y la amenaza del influjo comunista en el ámbito local mediante los sindicatos enclavados en el corazón de la industria, por los hechos acaecidos el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y el posterior levantamiento popular en diversas regiones de Colombia, la agudización del periodo de la Violencia, así como el regreso al poder del conservadurismo en cabeza de Mariano Ospina Pérez.

Ahora bien, esta conjunción de fenómenos se acompasa con el ingreso de la seguridad nacional hacia finales de la década de 1940 e inicios de la de 1950, la cual consistió, grosso modo, en «un conjunto de medidas políticas y militares destinadas a la contención del comunismo» (Cubides y Garay, 2013, p. 87). Esta implantación–implementación del concepto requería, para ser operacionalizada, que se le sumara un segundo elemento, la defensa nacional, la cual «se entendería como el medio para generar seguridad» (Sánchez, 2010, p. 13). Por lo tanto, la seguridad nacional fue más allá de la defensa e implicó proteger los intereses fundamentales de la nación frente a amenazas internas y externas que pudieran obstaculizar el logro de estos, y donde los industriales locales, como representantes de los valores tradicionales y de los intereses nacionales, fungieron como los operadores centrales de la seguridad, la cual, a causa de la potente influencia de Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su cruzada contra el comunismo internacionalista, puso en primer plano «a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad» (p. 14).

Además, este cambio de polaridad del poder político y de la perspectiva de la seguridad en el ámbito mundial y traducida al caso colombiano produjo que la seguridad nacional llegara al contexto medellinense como una práctica securitizante y de garantía para el normal desarrollo de la actividad económica impulsada tanto por industriales en el ejercicio del poder político, como por los sectores económicos que representaban, pues lo que estaba en juego era el progreso de la ciudad y la salvaguarda de los valores tradicionales del trabajo y del orden social como materia de vital atención.

Este impulso securitizante es patente en el memorándum de Jesús Mora Carrasquilla1 (1951, junio 9, p. 28), en el cual se advierten varios motes para señalar amenazas, la pereza o la ociosidad, relacionada con el mundo del trabajo, es el primero de ellos. De acuerdo con Mora, esta se constituía como la «madre de todos los vicios» y, por lo tanto, frente a los perezosos recaía el refrán «“a quien no quiere caldo se le dan dos tazas”, debería aplicarse rigurosamente a los perezosos: condenarlos a trabajos forzados». Sin embargo, frente a esta madre de los vicios, el mismo autor dejaba una ventana abierta y a la vez un concepto contrario asimétrico al afirmar: «Que tenga vicios quien pueda sostenerlos, no es cosa buena, pero tampoco absurda».

En otras palabras, el vicio de la vagancia se encontraba relacionado con las clases subalternas y fabriles que debían ser sujetos de regulación tanto en la fábrica como en su tiempo libre, pues como sigue en el comunicado y haciendo una rápida comparación respecto al obrero norteamericano que contaba con tiempo de descanso, «para evitar accidentes o mala producción por cansancio: aquí el descanso provoca la tarea deficiente y los accidente, porque después de una vacación, muchos obreros llegan a la empresa descontrolados por el guayabo» (Mora, 1951, junio 9, p. 28). La segunda amenaza conjurada por Mora y vista en los descontrolados por el guayabo era entonces el alcoholismo como un comportamiento conducente al detrimento del trabajo y, por lo tanto, de la disminución del cuerpo fabril.

Sin embargo, el punto central que reúne o supera los riegos del ocioso y del borracho se encuentra en el anómico mote de saboteador. Esta figura desviada para el autor encarna la ruptura del orden social y el riesgo para el sector productivo y a la propiedad privada, pues el saboteador rompe la solidaridad entre los poseedores y representantes de las industrias y los trabajadores.

Este posicionamiento, que resalta amenazas a través de clasificaciones que articulan y personifican a los desviados, contiene en sí mismo las bases de una rígida concepción del ejercicio de la coerción para el mantenimiento del orden público, así como de selectividad de las amenazas, mencionadas en un reportaje de la revista Semana (1948, mayo 1) donde se conjuran «movimientos anarquizantes, el desorden y el caos» como las principales amenazas, las cuales deben ser combatidas tanto por los gobiernos nacional, departamental y municipal, como por los mismos industriales.

Este enroque sobre lo considerado amenazante por las fuerzas policiales y militares y los industriales locales abrió un espacio práctico de cooperación y de ampliación discursiva de las nociones de seguridad de la élite local, ya que la seguridad y la defensa nacional se vertieron como una herramienta de contención del orden público contra delincuentes, liberales radicales, comunistas, sindicalistas y desviados por medio de la intervención del Ejército que fungió como un actor que se adhería a los intereses de clase de la élite local —principalmente conservadora— en su pretensión de mantenerse como un actor hegemónico. Ejemplo de este entronque puede constatarse en las donaciones de múltiples empresas al contingente del Ejército emplazado en Medellín en noviembre de 1949, las cuales fueron solicitadas expresamente por el alcalde Pablo Bernal Restrepo2 que, mediante el Oficio 352,3 le hizo entrega de COL$6300 en concepto de donación al comandante de la Cuarta Brigada, coronel Eduardo Villamil:

Muy apreciado Coronel y amigo:Esta donación muestra, como ejemplo preciso, la coligación de intereses de la élite local conservadora en el poder civil para reforzar las capacidades y permanencia del Ejército en la ciudad, lo cual obedece a una estrategia de aseguramiento de intereses particulares, principalmente, relacionados con las condiciones de estabilidad económica y política regional (González, 1993, p. 76), pero también como un estrategia de contención del orden público frente a amenazas —de menor calado para la ciudad— en torno al influjo comunista por parte de los sindicatos del sector público y de la industria (Pécaut, 1973), así como de los brotes de violencia por parte de las facciones más radicales del liberalismo. El impulso securitizante de la élite local para mantener su posición económica y política el ámbito local no sólo se enccuentra en esta asociación estratégica con el Ejército, sino también mediante una serie de discursos y prácticas de control social como fuente de legitimidad y que se puede observar a continuación mediante la persecución a los juegos de azar, los hurtos y, marginalmente, de los homicidios.De acuerdo con la promesa hecha a usted hace pocos días, tengo el gusto de remitirle en cheques la suma de seis mil trescientos pesos ($6.300.00) que varias Compañías de esta ciudad, a solicitud mía y por mi conducto, remitieron a usted para las necesidades del ejército en Medellín, suma esta que ha sido donada así:

Compañía Colombiana de Tejidos

.........

$2.000.00

Compañía Colombiana de Tabaco

.........

2.000.00

Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato

.........

$1.000.00

Suramericana de Seguros

.........

400.00

Tejidos El Cóndor S. A.

.........

$500.00

Tejido Unión

.........

400.00

$6.300.00

En el día de mañana remitiré a usted la suma de quinientos pesos ($500.00) más de la empresa Cine Colombia.

4. Tahúres, cacos, asesinos y distinguidas damas y caballeros

A medida que la ciudad ampliaba sus márgenes urbanos y crecía su población4 se presentó un continuo aumento de la sensación de inseguridad, de la peligrosidad presunta de los extraños y del temor al delito que pudo ser evidenciado en los registros de prensa. Este crecimiento de la ciudad reflejó la sedimentación de las «especies peligrosas» y sus denominaciones urbanas, pues más allá de las categorías formales legales de vagos, homicidas, mendigos o ladrones, se le dio paso a los matones, los guapos, los tahúres (Jaramillo, 1998, p. 16), cuadrillas, individuos perniciosos, cacos, maleantes temibles, entre otros, que ocupaban a la misma vez las zonas deprimidas de la ciudad y la geografía imaginaria de los ciudadanos de bien, los cuales exigían con encono que fuera combatida esta plaga —ya que «pertenecen a la más baja categoría social, y son elementos de los subfondos de la capital antioqueña» (El Colombiano, 1948, febrero 4, p. 12)— mediante la enérgica intervención de los poderes locales, pues los otros eran una muestra de la degradación moral y antípoda de la concepción del trabajo y la honradez.

Reclamos de este tipo enfrentaron —como otros de los operadores de la seguridad— Pedro María Botero Peláez5 como secretario de la Gobernación en 1940,6 Pedro Olarte Sañudo7 en su periodo como alcalde en 19438 y Jorge Ortiz Rodríguez9 como alcalde en 1952, en los que se les exigía actuar contra los tahúres y los juegos de azar, pues estos tenían la potencia —como si fuesen entidades malignas— de acabar hogares, familias, a las madres, al obrerismo y a las personas humildes, ya que estos garitos donde se daban los juegos de azar prohibidos estaban llevando a la «miseria y la ruina, el hambre a los hogares antioqueños»10 o empleando las palabras apocalípticas de Julio Arango, denunciante de estas actividades prohibidas frente a Botero y Olarte: «Sí, señor Pedro, ilustre alcalde de esta ciudad. Estamos perdidos y Medellín está perdido con los juegos y sus reglamentadores y vigilantes».11

Esta enunciación del problema y las mencionadas consecuencias sociales de los juegos de azar permiten entrever cómo se desenvolvieron los consensos sociales moralizantes y de clase, pues como en el caso anterior, tanto el denunciante como los dignatarios públicos parecen compartir el posicionamiento moral frente a lo «pernicioso del juego», reforzando genéricamente lo que se consideraba indeseado en la sociedad, «la tahurería».12 Además, el proyecto industrial y de los industriales como élite buscaron no sólo establecer una geografía física, sino también moral encarnada en el ethos sociocultural antioqueño que sancionaba el juego, ya que era considerado una desviación que restaba energía y recursos a las capas subalternas de la sociedad y, especialmente, a los individuos que hacían parte del mundo fabril. En otras palabras, a los que se les clasificó anteriormente como obreros «descontrolados por el guayabo» fueron en este caso obreros «descontrolados por la tahurería». Este uso de motes mostró una trayectoria en la que los conceptos contrarios asimétricos no fueron categorías móviles, sino acumulativas en un mismo individuo o grupo social, resaltando su peligrosidad y segmentando las amenazas a la seguridad debido a que estos afectaban el orden social, así como el progreso productivo de la ciudad y, por transferencia, de los industriales.

Ahora bien, los apostadores consuetudinarios no cubrían por completo el panorama, pues los ladrones, denominados cacos en la prensa local, se convirtieron en el eje central del discurso de la seguridad y de las prácticas securitizantes. Aquí vale la pena recordar la definición etimológica de caco como ladrón diestro u hombre apocado (Toro y Gómez, 1901, p. 173.1) y como «ladrón que roba con destreza. Hombre muy tímido, cobarde y de poca resolución» (Pagés, 1904, p. 28.2). Sin embargo, Eduardo Rodríguez Navas y Carrasco (1918) le dan una significativa ampliación, definiendo al caco no sólo como ladrón diestro, sino también como «malo, cobarde, tímido ladronzuelo [...] dañino, perjudicial» (p. 315.2).

Retomar estas acepciones como un entrecruzamiento entre lenguaje y los rasgos culturales locales amplía el espectro de la selectividad del uso de los conceptos contrarios asimétricos pues, más que establecer un mote para los ladrones, se otorgaron categorías morales que profundizaron las brechas representacionales de los buenos ciudadanos y las malas personas, como se puede ver con el caso de este distinguido señor, don Manuel de Bedout13 y su esposa, a los cuales les hurtan un anillo montado en diamantes, mediante el engaño de un hombre que pedía insistentemente trabajo (El Colombiano, 1941, febrero 20).

Ahora bien, la figura del ladrón contó con una especial cualidad: la disrupción, pues al ejercer un hurto no sólo se apropiaba de un objeto de valor, sino que también rompía el campo de lo considerado seguro y produjo —en compañía de los estridentes titulares de la prensa— un estado de alerta entre los ciudadanos, un sentimiento de inseguridad y de pánico moral (Kessler, 2011), pues los cacos transigían las fronteras de lo público y lo privado, así como las de clase, al hurtarle a los ricos y a los pobres, aunque recayera en mayor proporción y anonimato en los estos.14 Esta espectacularización del delito se encuentra también en titulares como: «Robo en la casa del doctor Uribe Arcila» (El Colombiano, 1941, mayo 9, p. 2), donde se narra con lujo de detalle cómo la recién despedida sirvienta de la casa, que mediante súplicas y ardides pudo permanecer unos días más en dicha casa, sustrajo antes de huir múltiples objetos de valor. O también en «Bárbaramente atacada doña Sofía Almazán de Giraldo» (El Colombiano, 1940, septiembre 6), donde se pormenoriza cómo esta distinguida dama, esposa de don Ramón Giraldo, sufre múltiples vejámenes por parte de los malhechores.

Estos hechos noticiosos permiten acceder al segundo plano de los motes cargados de asignaciones morales, pues delinean la configuración del otro como un individuo malo al robar el anillo de la casa de don Manuel de Bedout, cobarde, al huir sin que nadie la viera, en el caso del galeno Rubén Uribe Arcila15 o dañinos, perjudiciales y sádicos, como los atacantes de doña Sofía Almazán, exacerbando así las imágenes de lo «patológico» de los victimarios, pues estos se convirtieron en «personajes que puedan hacer asible lo oscuro» (Rey, 2007, p. 18), causando repudio y haciendo que se glorificaran características de las víctimas como la buena fe, la solidaridad, el civismo o la prestancia económica y social. Aunque más significativo es que estas noticias cuentan con un elemento distintivo: todas las víctimas pertenecen a las capas superiores de la sociedad medellinense, con lo cual se enmarcaba y amplificaba la peligrosidad de los cacos al violar no sólo el espacio físico privado, sino también por derruir de a poco la noción del securitas, «libre de preocupaciones, de problemas» (Bárcena, 2000, p. 11), que se había procurado mantener por parte de élite local en Medellín, ya que el delito y la victimización les tocaban a la puerta, así fuera en proporciones ínfimas.

Leer en el diario los nombres, apellidos y nexos maritales o filiales permitieron reconocerse en el otro, mencionar conocerlo o indicar que compartían espacios comunes de socialización como clase social, lo cual produjo cierto pánico moral, ya que se construyó una narrativa dramatizada y distorsionada fuera de toda proporción en la que un supuesto peligro al orden social estaba desatado en toda la ciudad y era causado por toda una fauna de desadaptados.

Estas afectaciones a los cuadros superiores de la sociedad produjeron como manifestación discursiva que se exigieran juicios condenatorios, se llamara a la indignación de las gentes de bien y se impulsaran demandas punitivas hacia un «enemigo interno» que encarnaba esa amenaza y que además encajaba perfectamente en la reducción y adaptación de la noción del enemigo interno inspirada por la seguridad nacional en el país. Esta constitución y consumación del mal en grupos e individuos amenazantes se asocia, como señala Gabriel Kessler (2011), con el pánico moral, pues este no implica la inexistencia de los hechos, sino su exageración y presentación como síntomas de un mal mayor que requiere una cruzada moral.

Cruzadas de este tipo se dieron mediante continuas redadas contra «el grave problema de los pequeños maleantes» (El Colombiano, 1940, octubre 5) o contra toda clase «de individuos perniciosos» (El Colombiano, 1940, octubre 19, p. 2). Una de estas batidas contra cacos y desviados que contó con cierta espectacularidad y que permitió evidenciar las demandas punitivas desmedidas fue la apoyada por el alcalde e industrial Bernardo Cock Velásquez16 en 1954, que procuró aminorar el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos mediante «una de las más grandes batidas o “redadas” contra vagos y maleantes, en Medellín» (Semana, 1954, marzo 1), empleando 250 efectivos del Ejército, la Policía y el detectivismo, y dando captura a 800 sospechosos, de los cuales «a las 7 de la noche sólo quedaban privadas de libertad 250 personas, cuarenta de las cuales fueron enviadas a la cárcel por existir cargos contra ellas. No cayeron peces gordos, pero sí muchos carteristas y maleantes» (p. 8). Como puede inferirse, primó en la redada el ejercicio de etiquetamiento social (Becker, 2009, p. 197) de las autoridades como conducto de las demandas punitivas contra los desviados, pues si bien los 650 ciudadanos restantes fueron liberados en pocas horas, ellos encajaban en las formas simbólicas y discursivas del vago o del maleante, pero de estos no se tenía evidencia judicial o anotación policial alguna. En otras palabras: parecían, pero no eran, aunque fueron tratados como si lo hubieran hecho.

Incrementando la escala de esta amenaza y enlazándola con los actores de la élite en el ámbito local, se encuentra la manifestación de esta cruzada moral en los comunicados enviados por parte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco–Seccional de Antioquia) al alcalde Rafael Betancur Vélez en 1958 solicitando la creación de un cuerpo de serenos17 —vigilantes— y al alcalde Ricardo Posada Ochoa en 1960, al cual le reclaman una urgente intervención a causa de las condiciones de inseguridad, desaseo y tolerancia de la prostitución y la vagancia peligrosa que se presentaba en el centro de la ciudad y en las zonas comerciales, y para lo cual los asociados a Fenalco ofrecían su colaboración para adelantar una intensa cruzada para poner remedio a los problemas indicados empleando todas las rutas disponibles, pues en dicha «campaña de exterminio es necesario emplear todos los medios disponibles» (Fenalco, 1960, p. 253).

En síntesis, los cacos y, en general, los «estados antisociales» en los que se incluyen los piperos —alcohólicos—, también blanco de álgidas persecuciones, mostraron no sólo las practicas securitizantes como las batidas, la ampliación de la vigilancia o las asociaciones con el Ejército, sino que develaron las denominaciones de las amenazas a la seguridad que se conjugaron con acciones colectivas en las que resaltó el llamado a una «campaña de exterminio» como la citada por Fenalco, lo cual reflejó el crecimiento gradual del miedo y de la sensación de amenaza que desembocaron en reacciones sociales regresivas y acciones represivas hacia grupos convertidos en chivos expiatorios. Dichas reacciones solicitadas por Fenalco en contra del delito y de los desviados que detenían el progreso de la ciudad tuvieron pronta respuesta por parte del alcalde Ricardo Posada Ochoa:

Es para mí muy satisfactorio comunicarle que en mis gestiones realizadas en Bogotá, logré conseguir que se ampliara en doscientas plazas más el número de agentes al servicio de la ciudad; con este aumento y con una buena dirección y coordinación, creo que podremos contar con un buen servicio de vigilancia, evitando así los casos de inseguridad que usted señala.18

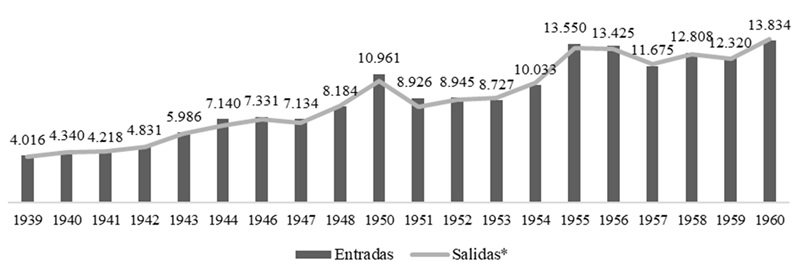

Estas acciones con fines punitivos y como mecanización de las cruzadas morales se pueden observar en la gráfica 2, ilustrando un ciclo de crecimiento sostenido desde 1942, de ingresos y egresos del penal a causa de la persecución cada vez más amplia de las amenazas contra la sociedad medellinense consumada en los tahúres, piperos, viciosos, cacos, asesinos, entre otros, y que tuvo su cenit del castigo en la alcaldía del industrial Jorge Restrepo Uribe,19 pues en esta administración ingresaron a la cárcel 26 975 hombres entre 1955 y 1956. Dicho resultado se puede atribuir, en parte y sólo en parte, al proceso solicitado por el alcalde para poner en funcionamiento el Decreto 408 del 22 de diciembre de 1955 en pro del redireccionamiento de las inspecciones, tarea que estuvo a cargo del secretario de gobierno Jaime Calle Gómez y que se centró en cuatro puntos: i) redistribución de la jurisdicción territorial del municipio en cada una de las Inspecciones de la ciudad; ii) creación de las Inspecciones décima novena —barrio Castilla— y vigésima —barrio Cristo Rey—; iii) reorganización del personal de las inspecciones; y iv) reajustes del mismo personal.20

Gráfica 2. Movimiento en las cárceles de varones de Medellín, 1939–1960.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (1976, p. 108).

Por último, pero no menos importante, fueron los hechos de violencia homicida —crímenes de sangre— en los que los guapos, ladrones armados, borrachos, mujeres de bajo vientre y ciudadanos coléricos cobraron primacía, dejando en un segundo plano a las víctimas distinguidas de la sociedad local. Sólo resalta para el periodo el asesinato de don Enrique Navarro Jaramillo y don Alberto Navarro Ospina en 1951 (El Tiempo, 1951, junio 15), ambos del mismo y extenso grupo familiar, y relacionados con la firma Tulio Ospina y Cía.

Cabe mencionar que la madre de Alberto Navarro Ospina fue Mercedes Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez.21 No obstante, aunque el hecho noticioso resalta las condiciones sociales de las víctimas y el horror del hecho, el homicidio parecía alejado de las puertas de la élite industrial dirigente como una forma inmediata y continua de victimización, pero a la vez los involucraba directamente en lo relativo a la gestión de este tipo de violencia al ser los operadores de la seguridad en el ámbito público, lo cual los ubicaba en la escisión de tener cierta distancia entre el observador y las víctimas, ya que «la idea de contigüidad o de parecido se combina con las nociones de lejanía o proximidad» (Moscoso, 2011, p. 90), pero también de cercanía al gestionar los destinos de la seguridad como alcaldes y gobernadores.

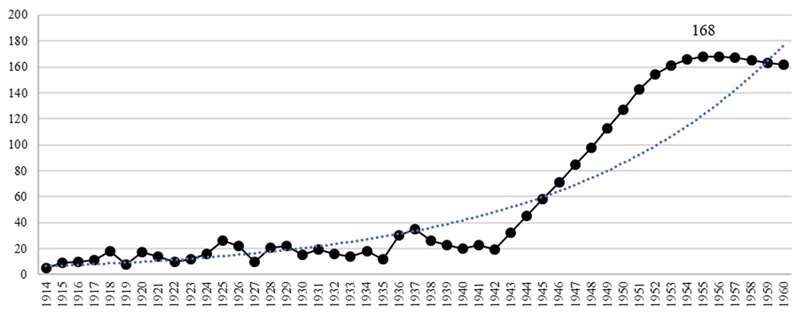

Como puede observarse en la gráfica 3, la violencia homicida tuvo un crecimiento exponencial para el periodo, más si se advierte el comportamiento de esta desde 1945, cuando llegó a 58 casos, y enfrentada por el entonces alcalde Raúl Zapata Lotero22. Sin embargo, esta cifra se duplicó cinco años después, llegando a 127 registros, la cual tocó su pico máximo en 1955 y en 1956 con 168 homicidios por año, algo impensable sólo una década atrás. Por otra parte, se debe advertir que entre 1953 y 1960 la cantidad de homicidios se estabilizó en el rango de 160 casos por año, aproximadamente, lo cual en sí era ya una cifra alarmante.

Gráfica 3. Homicidios en Medellín, 1914–1960.

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (1976, p. 107) y SISC (s. f.).

Paradójicamente, los años en que se impulsó con mayor potencia la reorganización policial y que se contó con la más alta cantidad de detenciones (1955–1956) correspondieron con el agudo pico de homicidios en la ciudad. Ahora bien, con esto no pretende aseverar la correlación directa entre detenciones y homicidios, ya que este último es multicausal y dinámico, pero lo que sí vale la pena resaltar es que las reacciones securitizantes de los gobiernos que debieron enfrentar el crecimiento de este tipo de violencia se entronizaron con las cruzadas morales mediante la designación de sujetos peligrosos y del uso de motes como reacción al contexto de orden público, lo cual condujo parcialmente a incrementar la punición como una vía para reducir los homicidios y los delitos en general.

Por tanto, considerar el crecimiento de la violencia homicida no fue un tema baladí para los industriales que se encontraban abocados al poder político local, pues estos recuentos incidieron de manera directa en tres aspectos: primero, permitieron establecer las magnitudes de la violencia, al considerar al homicidio como resultado último de las desviaciones sociales que debían ser atendidas enérgicamente; segundo, la cuantificación de los homicidios se constituyó como un mecanismo para crear, impulsar, reforzar o cambiar prácticas políticas y policiales de securitización y, por lo tanto, del establecimiento de conceptos del «enemigo interno» como adaptación del campo semántico de la seguridad nacional, bajado a una escala territorial inferior donde se establecieron nuevos motes como desadaptados, viciosos, pendencieros, vagabundos, cacos y asesinos.

En tercer lugar, el reconocimiento de las magnitudes de la violencia letal magnificó la percepción de inseguridad de los ciudadanos y de la élite local, haciéndolos más proclives a apoyar políticas de «mano dura», como la propuesta por el alcalde (1953) y empresario Jorge Ortiz Rodríguez de ir «castigando con mano firme cualquier desafuero» (Semana, 1953, febrero 14, p. 6). Esta conjunción entre el componente propositivo de carácter coercitivo y cierto consenso social sobre la marginalidad y la desviación también sugirió que la élite local fuera reforzando algunos valores como la garantía de la propiedad privada, de la seguridad individual contra el delito o de la libertad de movilidad, empleando como uno de los medios o formas de acción colectiva la exigencia y presión directa a los dignatarios públicos con los cuales estaban interconectados, ya fuera por redes de parentela, sociales, políticas —pertenencia al mismo partido— o económicas.

Por último, mientras que el juego, el hurto y el alcoholismo se convirtieron en amenazas que podían afectar directamente la propiedad privada y la productividad de las fábricas y del comercio, la violencia homicida fue un tema que, aunque no era menor, sí estaba distanciado como forma de victimización directa y continua para la élite industrial, pues estas acciones contra la vida no tocaban ampliamente el entramado de actores —capital social— de esta capa superior de la sociedad local, mientras que las otras desviaciones descritas sí llegaban —así fuera de manera ínfima— a estos, por lo cual los valores a salvaguardar como el trabajo, la honradez, la moral y la familia primaban sobre el de la vida.

Conclusiones

Estas rutas analíticas que parecieran diluirse en el devenir de la acción social y de los discursos permiten volver la mirada hacia atrás para comprender cómo se cimentan en las voces de la élite industrial de Medellín las concepciones de lo ordenado y de lo seguro —securitas— como libre de preocupaciones y problemas. Como se expuso a lo largo de este texto, el mundo transaccional de la economía trasciende y absorbe un conjunto preceptos morales, consideraciones éticas e imaginerías que narran y construyen un nosotros cimentado en las ideas del trabajo material, de la familia como paradigma del orden social y la religión como cemento de la sociedad y vértice de la gestión de las empresas y de sus obreros. Esta concepción compleja de la seguridad le permitió a la élite industrial litigar los conflictos y servir de punto de contención de las desviaciones morales.

Por otra parte, uno de los discursos que se despliegan en la prensa local y nacional, así como en las voces de los industriales para el periodo, se halla en la noción de progreso, ya que esta pareciera envolver tanto el horizonte del deber ser moral del ciudadano, del papel de la industria y el industrial, como también del rol de la seguridad y su capacidad de contención de las amenazas. Es decir, el progreso se convierte en una línea aspiracional y de justificación de los conceptos contrarios asimétricos, pues una amenaza a esta noción se traducía inmediatamente como una afectación —real o imaginaria— a la propia seguridad local, debido a que esta última se asimilaba como una simbiosis entre el aparato productivo privado y el aparato político local encabezado por los industriales como detentadores del poder en ambos roles.

Por lo tanto, al considerar lo inseguro y sus motes no sólo se estaba hablando de la seguridad como elemento genérico, sino que estas designaciones resaltaban a los otros que podían entorpecer el crecimiento de la ciudad, el cual había sido largamente cultivado en la imaginería popular mediante el reforzamiento del ethos sociocultural antioqueño en el púlpito, la fábrica, la escuela y la plaza pública, pues allí se señaló con certitud y de manera asimétrica que eran los tahúres, cacos, piperos, guapos y mujeres de vida licenciosa las amenazas sociales y morales, mientras que los perezosos, perniciosos, saboteadores, mal entretenidos, anarquizantes y descontrolados por el guayabo eran la antípoda del trabajo. Es decir, estos conceptos contrarios asimétricos y motes reflejaban una visión dicotómica impulsada por la élite industrial medellinense que se concebía a sí misma como portadora del progreso, la moral y el orden, mientras veía a otros grupos sociales subalternos como amenazas a la seguridad local.

Notas

* Artículo derivado del proyecto de investigación Empresarios, seguridades y victimización. Análisis de sus voces en la prensa local 1940–2016, financiado por la Convocatoria Programática 2020: Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Universidad de Antioquia.

1 Fundador de industrias como Tejicondor, Imusa, Mármoles y Cementos del Nare, Landers Mora y Cía., Siderúrgica de Medellín, Pepalfa, Fábrica de Galletas Coro y Cementos El Cairo (Gallo, 2008, p. 489).

2 Bachiller del Colegio de San José, en Medellín. Abogado de la Universidad de Antioquia. Secretario del Directorio Departamental Conservador. Abogado de la Arquidiócesis de Medellín. Profesor del Seminario Conciliar y de la Universidad de Antioquia. Diputado a la Asamblea Departamental. Concejal de Medellín. Alcalde de Medellín, en dos oportunidades. Gerente de la empresa de aluminios Umco. Gerente de Minería Metálica Colombiana (Gallo, 2008, p. 130).

3 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 23 de noviembre de 1949, p. 187.

4 Para 1905, Medellín contaba apenas con una población de 59 815 habitantes, de los cuales vivían 31 055 en su cabecera municipal; sin embargo, en 1918 estos ciudadanos pasaron a ser 51 951 y 328 294 en 1951 (DANE, 1976, p. 49).

5 Vicepresidente de Tejicondor, 1942–1958; miembro de la junta directiva de la ANDI, 1944–1950 (Sáenz, 2013, p. 220); presidente de Tejicondor, 1959–1976 (Gallo, 2008, p. 159); presidente de Proantioquia, 1977–1978 (Proantioquia, 1978, octubre 3, p. 1) y miembro de la junta directiva de Pepalfa.

6 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 14 de mayo de 1940, p. 35.

7 Miembro de la junta directiva del Banco Comercial Antioqueño, 1942 –1951; gerente de la Fábrica Colombiana de Lanas (Filana), 1942–1947; miembro de la junta directiva de la ANDI 1944–1951; uno de los fundadores y rector de la Universidad de Medellín, 1950; miembro de la junta directiva de Paños Vicuña 1951 y del Banco Comercial Antioqueño, 1951 (Sáenz, 2013, p. 222).

8 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 6 de mayo de 1943, p. 34.

9 Gerente del Banco de Colombia en New York; gerente del Banco de Bogotá sede Medellín (Gallo, 2008, pp. 520–521); presidente de la Asociación Nacional de Industriales, 1957–1960 (ANDI–FAES, 1994, p. 99).

10 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 3 de abril de 1952, tomo 94, p. 408.

11 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 6 de mayo de 1943, p. 34.

12 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 3 de abril de 1952, tomo 94, p. 408.

13 Hijo de Félix de Bedout Moreno, fundador en 1889 de la Tipografía del Comercio que años después sería la Editorial Bedout. Fue «Socio de Vidriera de Caldas, y de la Fábrica de Galletas y Confites Noel» (Gallo, 2008, p. 122).

14 Véase Jaime Gómez Espinosa (2004, p. 111), donde se establece la cantidad de casos de hurto para el periodo y la actividad económica de la víctima.

15 Bachiller del Liceo de la Universidad de Antioquia, graduado en 1925. Médico–ginecólogo de la misma universidad en 1930. Concejal de Medellín. Diputado a la Asamblea. Representante a la Cámara. Senador. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Fundador de Antioquia Liberal. Director del periódico Jornada. Presidente del Directorio Liberal de Antioquia. Miembro de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (Gallo, 2008, p. 718).

16 Administrador de Tejicondor, 1935–1943; presidente de la Compañía de Gaseosas Posada Tobón, 1943–1953 (Gallo, 2008, p. 207).

17 Fuente de archivo: Fenalco, Medellín, 26 de febrero de 1948, pp. 29–30.

18 Despacho del Alcalde, Medellín, 7 de Mayo de 1960, p. 254.

19 Gerente de la Compañía de Tejidos Santa Fe, 1932–1935. Gerente de Coltejer, 1935–1939. Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, 1935–1940. Gerente de la Cooperativa de Habitaciones para Empleados, 1942. Fundador y gerente de Central de Urbanizaciones, 1944. Fundador de Tejares Modernos S.A., 1946. Fundador de Explanaciones Mecánicas Ltda. (Explánicas), 1948. Gerente de Explánicas S.A. 1951. Director de Municipios Asociados del Valle de Aburrá MASA, 1966–1975 (Gallo, 2008, p. 605).

20 Fuente de archivo: Despacho del Alcalde, Medellín, 1956, p. 36.

21 Hijo del General Mariano Ospina Rodríguez. Rector de la Escuela de Minas, 1888. Secretario General y Edecán del General Marceliano Vélez, en 1885. Diputado a la Legislatura de Antioquia, 1884. Representante al Congreso Nacional, 1888–1890. Ministro de Instrucción Pública en 1909. Senador de la República (Gallo, 2008, p. 532). Con sus hermanos, los generales Mariano y de Pedro Nel, integrantes de Ospina Hermanos, participaron en la constitución del Banco Popular de Medellín en 1882, de la Sociedad Antioqueña de Remates, 1893 (Grupo de Historia Empresarial EAFIT, 2005), Fundición Ospina Hermanos, 1906 (Grupo de Historia Empresarial EAFIT, 2013, p. 365) y como socios en la Compañía Antioqueña de Tejidos en 1902, entre otras, como sus negocios de café y de minería.

22 Uno de los fundadores de la Universidad de Medellín, 1950. Vicepresidente de Fabricato, 1960–1963. Miembro de las juntas directivas de Solla, Imusa, Mesacé, Foldex, Cooperativa de Impresores de Antioquia y Editorial Clave (Gallo, 2008, p. 776).

Referencias bibliográficas

1. Abello, Alexandra y Pearce, Jenny. (2007). De una policía centrada en el Estado a una centrada en la comunidad. Lecciones del Intercambio entre las Policías Comunitarias de Bradford en el Reino Unido y de Medellín en Colombia. University of Bradford, International Centre for Participation Studies, Documento de Investigación No. 9.

2. Academia Antioqueña de Historia. (1986). Un siglo de gobierno en Antioquia, 1886–1986. Secretaría de Servicios Administrativos de Antioquia.

3. Aguilera Peralta, Gabriel. (1994). De la seguridad nacional a la seguridad democrática; parámetros de un debate. En: Seguridad, función militar y democracia (pp. 13–30). Flacso–FES.

4. Álvarez Morales, Víctor. (2003). De las sociedades de negocios al «Sindicato Antioqueño». Un camino centenario. En: Dávila Ladrón de Guevara, Carlos (ed.). Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos xix–xx. Una colección de estudios recientes Vol. I (pp. 216–246). Uniandes.

5. Alzate Alzate, Juan. (2015). Limpiando el cuerpo y el alma. Higiene y control social en Medellín al iniciar el siglo XX. Ciencias Sociales y Educación, 4 (8), pp. 123–139.

6. Asociación Nacional de Industriales y Fundación Antioqueña de Estudios Sociales (ANDI–FAES). (1994). ANDI cincuenta años. ANDI. https://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%2050%20A%C3%91OS%20(Libro).pdf

7. Baldwin, David. (1997). The Concept of Security. Review of International Studies, 23, pp. 5–26. https://doi.org/10.1017/S0260210597000053

8. Bárcena, Martha. (2000). La reconceptualización de la seguridad: el debate contemporáneo. Revista Mexicana de Política Exterior, 59, pp. 9–31.

9. Becker, Howard. (2009). Outsiders: Hacia una sociología de la desviación. Siglo XXI.

10. Buzan, Barry; Wæver, Ole & de Wilde, Jaap. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner. https://doi.org/10.1515/9781685853808

11. Campuzano Hoyos, Jairo. (2008). La industria, un escenario de modernización. Albores del siglo xx en Medellín. En: Grupo de Investigación Social. Modernizadores, instituciones y prácticas modernas. Antioquia, siglos XVIII al XX (pp. 127–161). Universidad de Antioquia.

12. Cubides Cárdenas, Jaime y Garay Acevedo, Claudia. (2013). Hacia la construcción de un estado del arte de la seguridad y defensa nacional en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 11, pp. 81–98. https://doi.org/10.21830/19006586.205

13. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (1976). Medellín en cifras. Ciudad tricentenaria 1675–1975. DANE.

14. Despacho del Alcalde, «Varios 1960. Comunicaciones», Medellín, 7 de mayo de 1960, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 129, folios 228–256.

15. Despacho del Alcalde, «Varios véase carátula 1956. Informes», Medellín, 1956, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 107, folios 36–39.

16. Despacho del Alcalde, «Sostenimiento y Control», Medellín, 3 de Abril de 1952, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 94, folios 403–409.

17. Despacho del Alcalde, «Correspondencia general. Comunicaciones», Medellín, 14 de mayo de 1940, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 7, folios 34–38.

18. Despacho del Alcalde, «Correspondencia general. Comunicaciones», Medellín, 6 de mayo de 1943, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 7, folios 34–38.

19. Despacho del Alcalde, «Oficios y Marconi 1949», Medellín, 23 de noviembre de 1949, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 73, folios 223–471.

20. El Colombiano. (1940, octubre 5). Una cuadrilla de niños sorprendió la policía, p. 2.

21. El Colombiano. (1940, octubre 19). Una sensacional batida efectuó ayer la policía, p. 2.

22. El Colombiano. (1940, septiembre 6). Bárbaramente atacada doña Sofía Almazán de Giraldo, p. 2.

23. El Colombiano. (1941, febrero 20). Los Cacos le robaron valioso anillo a un distinguido caballero, pero los detectives capturaron a poco al responsable. Otros robos en la ciudad, p. 3.

24. El Colombiano. (1941, mayo 9). Robo en la casa del doctor Uribe Arcila, p. 2.

25. El Colombiano. (1948, febrero 4). Apresado uno de los que asaltaron la Joyería Oro y Plata, de Medellín Sensacional investigación culmina en Barranquilla con el apresamiento de uno de los que robaron la joyería en diciembre, p. 12.

26. El Tiempo. (1951, junio 15). Fue asesinado en Medellín Don Enrique Navarro Jaramillo el lunes. El Tiempo, p. 12.

27. Fenalco, «Comunicación al alcalde Rafael Betancur Vélez. Comunicaciones», Medellín, 26 de febrero de 1948, AHM, Medellín, Antioquia, Colombia, Fondo Alcaldía, Sección Despacho, tomo 123, folios 27–53.

28. Gallo Martínez, Luis. (2008). Diccionario biográfico de antioqueños. Luis Álvaro Gallo Martínez.

29. Giddens, Anthony. (2010). Sociología. Alianza.

30. Gómez Espinosa, Jaime. (2004). Organización y descripción de los sumarios de la Inspección 2a municipal de Policía, Medellín 1940–1982: una fuente para los estudios sociales. (Tesis inédita de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín. https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/42073–organizacion–y–descripcion–sumarios–inspeccion–2a–municipal–policia–medellin–1940

31. González Gil, Adriana. (1993). La irrupción de los militares en el escenario político: 1946–1953. Estudios Políticos, 3, pp. 73–87. https://doi.org/10.17533/udea.espo.15270

32. Grupo de Historia Empresarial EAFIT. (2005). Fuentes Documentales para la Historia Empresarial. Siglo XIX en Antioquia. EAFIT.

33. Grupo de Historia Empresarial EAFIT. (2013). Fuentes documentales para la historia empresarial. La industria antioqueña, 1900–1920. EAFIT.

34. Jaramillo, Ana. (1998). El espejo empañado. Crimen y control social en el Medellín del siglo XX. Corporación Región.

35. Kessler, Gabriel. (2011). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Siglo XXI.

36. Koselleck, Reinhart. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Paidós.

37. Koselleck, Reinhart. (2012). Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social. Trotta.

38. Leal Buitrago, Francisco. (2003). La doctrina de la seguridad nacional: materialización de la guerra fría en América del Sur. Estudios Sociales, 15, pp. 74–87. https://doi.org/10.7440/res15.2003.05

39. Leyva, Santiago. (2014). ¿Crisis o continuidad? Una discusión sobre el poder en Medellín a partir de la década de 1970. Estudios Políticos, 44, pp. 115–138. https://doi.org/10.17533/udea.espo.19537

40. Mesa, Juan. (2015). El concepto de seguridad. Un análisis a partir de los enfoques de la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad humana. En: Giraldo, Jorge y Casas, Andrés (eds.). Seguridad y convivencia en Medellín. Aproximaciones empíricas a sus atributos y desafíos (pp. 99–124). Alcaldía de Medellín.

41. Migdal, Joel. (2011). El Estado en la sociedad. Una nueva definición del Estado (para superar el estrecho mundo del rigor). En: Estados débiles, Estados fuertes (pp. 15–44). Fondo de Cultura Económica.

42. Mills, Charles Wright. (2013). La élite del poder. Fondo de Cultura Económica.

43. Mora Carrasquilla, Jesús. (1951, junio 9). Columna cerrada. El país, su industria, su gente. Semana, p. 28.

44. Moscoso, Javier. (2011). Historia cultural del dolor. Taurus.

45. Pagés, Anciento de. (1904). Gran diccionario de la lengua castellana, autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y modernos Vol. V. Real Academia Española.

46. Pécaut, Daniel. (1973). Política y sindicalismo en Colombia. La Carreta.

47. Proantioquia. (1978, octubre 3). Relevo en la presidencia de Proantioquia. Boletín, 3. https://memoriaempresarial.eafit.edu.co/proantioquia–boletin–no–3–octubre–de–1978/

48. Real Academia Española. (1780). Diccionario de la lengua castellana. RAE.

49. Real Academia Española. (1884). Diccionario de la lengua castellana. RAE.

50. Real Academia Española. (1992). Diccionario de la lengua española. RAE.

51. Restrepo Santamaría, Nicanor. (2011). Empresariado antioqueño y sociedad, 1940–2004: influencia de las élites patronales de Antioquia en las políticas socioeconómicas colombianas. Universidad de Antioquia.

52. Rey, Germán (ed.). (2007). Miradas oblicuas sobre el crimen. En: Los relatos periodísticos del crimen (pp. 7–21). Friedrich Ebert Stiftung.

53. Rodríguez Navas y Carrasco, Manuel. (1918). Diccionario general y técnico hispano–americano. Cultura Hispanoamericana.

54. Roldán, Mary. (2003). A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946–1953. Icanh.

55. Sáenz Rovner, Eduardo. (1997). Élites, Estado y política económica en Colombia durante el segundo tercio del siglo XX. Análisis Político, 32, pp. 69–82.

56. Sáenz Rovner, Eduardo. (2013). La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Tercer Mundo.

57. Sánchez Hurtado, Ricardo. (2010). El desconocimiento de la Seguridad y Defensa Nacional ¿Un error estructural? Revista de las Fuerzas Armadas, 216, pp. 10–19. https://doi.org/10.25062/0120–0631.949

58. Semana. (1948, mayo 1). Reunión de industriales, p. 9.

59. Semana. (1948, mayo 29). Entretelas de un gerente, pp. 18–20.

60. Semana. (1953, febrero 14). El gobierno. Las gentes buenas, pp. 6–7.

61. Semana. (1954, marzo 1.°). Policía. Redada gigante, p. 8.

62. Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). (s. f.). 102 años de homicidios en Medellín 1919–2021. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ZlYzU5YmYtMTE5Ny00NDYzLTkwZDEtNDI5OTNhOWZiOWI0IiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

63. Tirado Mejía, Álvaro; López Díez, Juan; Álvarez Múnera, José; Vélez Vallejo, Roberto; Leibovich, José; González Sanguino, Nancy; Uribe Fandiño, Juan y Medina Bedoya, Román. (2017). Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1927–2017, 90 años. Vivir el café y sembrar el futuro. EAFIT. https://doi.org/10.38141/cenbook–0019

64. Toro y Gómez, Miguel de. (1901). Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana. Librería Armand Colin–Hernando y Cía.

65. Uribe de Hincapié, María Teresa. (2001). Nación, ciudadano y soberano. Corporación Región.

66. Wæver, Ole. (2009). Paz y seguridad: dos conceptos en evolución y su relación cambiante. En: Spring, Oswald y Brauch, Günter (eds.). Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI (pp. 71–100). CIICH, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Senado de la República, UNAM, CRIM, AFES.