ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

|

| Artista invitada Valentina González Henao De la serie V Frankenstein Fotografía estenopeica 2019 |

SECCIÓN GENERAL

Vladimir Olaya Gualteros1 (Colombia)

Andrés Felipe Urrego Salas2 (Colombia)

1 Licenciado en Lingüística y Literatura. Magíster en Educación. Integrante del grupo de investigación en Educación y Cultura política, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Correo electrónico: vlado2380@gmail.com – Orcid 0000–0002–3935–3271 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=CSy6P8YAAAAJ

2 Licenciado en Filosofía. Magíster en Educación. Integrante del grupo de investigación Educación y Cultura Política, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Correo electrónico: afelipeurrego@gmail.com – Orcid 0000–0001–8408–3007 – Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=0uiCbmcAAAAJ

Fecha de recepción: junio de 2023

Fecha de aprobación: noviembre de 2023

Cómo citar este artículo: Olaya Gualteros, Vladimir y Urrego Salas, Andrés Felipe. (2024). La visualidad del mal. Prensa y proceso de paz en Colombia en los periódicos El Heraldo y El Colombiano, 2014–2016. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 69. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n69a09

Resumen

El artículo analiza imágenes sobre los diálogos de paz en La Habana, Cuba, en las que se identifica alguna imputación moral y que se difundieron en los periódicos regionales colombianos El Heraldo y El Colombiano entre 2014 y 2016. La etapa se caracterizó por una fuerte polarización entre los detractores y defensores de la construcción de un acuerdo de paz en Colombia. El texto analiza el papel de las imágenes en la construcción de la significación del mal, el modo en que ellas constituyen unos modos de ver y configurar subjetividades. A partir de la perspectiva de los estudios visuales se comprende que las imágenes son dispositivos que constituyen significados en colaboración con las palabras, pero a su vez son contenedoras de emociones, sentimientos y pensamientos que interpelan los modos de ver y narrar el mundo social, ético y político. Se concluye que hay unas tramas narrativas homogéneas y reiterativas en las que se manifiesta una oposición radical entre los agentes del conflicto armado en Colombia, lo cual deslegitima las soluciones dialogadas y exalta la continuidad de la violencia.

Palabras clave: Comunicación Política; Negociaciones de Paz; Medios de Comunicación; Estudios Visuales; Colombia.

Abstract

This article analyzes images about the peace talks in Havana, Cuba, in which some moral imputation is identified, disseminated in the Colombian regional newspapers El Heraldo and El Colombiano between 2014 and 2016. That time was characterized by a strong polarization between detractors and defenders of the construction of a peace agreement in Colombia. This paper analyzes the role of images in the construction of the meaning of evil, the way in which they constitute ways of seeing and configure subjectivities. From the perspective of visual studies, it is understood that images are devices that constitute meanings in collaboration with words, but at the same time they are containers of emotions, feelings and thoughts that question the ways of seeing and narrating the social, ethical and political world. It is concluded that there are homogeneous and reiterative narrative plots in which a radical opposition between the agents of the armed conflict in Colombia is manifested, which delegitimizes the dialogue solutions and exalts the continuity of violence.

Keywords: Political Communication; Peace Negotiations; Media; Visual Studies; Colombia.

Introducción

Uno de los conflictos más complejos de la violencia política en Colombia ha sido entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). Este ha sido profundizado por la presencia de actores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares, o fenómenos como el narcotráfico, la violencia urbana, entre otros, que han hecho difícil su solución y comprensión, y en cambio han incrementado la cantidad de víctimas.

En pro de la finalización del enfrentamiento se han efectuado varios intentos —fallidos— de procesos de paz, uno de los más recientes y emblemáticos lo lideró Andrés Pastrana. En este se realizó «una apertura amplia hacia las FARC con la concesión de una zona de despeje o de distensión de 5 municipios y 42 000 kilómetros en el sur del país, en territorios con vieja presencia de la guerrilla y anteriormente del narcotráfico» (Ospina, 2002, p. 72). A pesar de esto, todo quedó apenas en una exploración y generó un alto grado de frustración en la población.

En la presidencia de Álvaro Uribe, bajo la política de seguridad democrática, con la cual se fortalecieron las fuerzas militares y la lucha armada contra las guerrillas, se descalificaron los anteriores procesos de paz y, siguiendo discursos internacionales, se habló de terrorismo (Villarraga, 2015, p. 189). Sin embargo, en dicho gobierno se formalizaron acuerdos con el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de los que surgió la Ley de Justicia y Paz, pero que han generado múltiples discusiones porque «consistieron ante todo en una serie de transacciones sobre el estatus jurídico que tendrían los jefes desmovilizados» (Grajales, 2011, p. 157).

En 2010 llegó a la Presidencia Juan Manuel Santos, que en principio prometía continuar con la política de seguridad democrática, pero que posteriormente inició diálogos de paz con las FARC–EP y comunicaciones exploratorias de un posible proceso con el ELN. No obstante, los gobiernos anteriores dejaron un contexto complejo. A los acuerdos se opusieron el uribismo y otros sectores políticos de derecha en Colombia. Así, desde que inició el proceso se vivió una tensión entre detractores y defensores. Aunque se firmaron los acuerdos con las FARC–EP, estos tuvieron que ser revisados y reformulados tras haber ganado el Noen el plebiscito por la paz, realizado para consultar la postura general de la ciudadanía. La percepción negativa que se visibilizó en estos resultados pudo tener relación con diversas disputas que emergieron o se reafirmaron durante el proceso de paz, sobre todo, respecto a quiénes eran los otros con los que se negociaba y lo que significaban los diálogos coligados con discursos de impunidad y de olvido, situación que constituía un ambiente de desconfianza que se reforzaba con los intentos fallidos precedentes de acuerdos de paz. En el flujo de dichos discursos fueron significativos los múltiples escenarios en los que se configuraban formas de comprender el ámbito sociopolítico, entre ellos, los medios de comunicación y las imágenes que en ellos circulaban.

Para este artículo se propone destacar la importancia de las fotografías en la constitución de significados sociales en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC–EP. Durante este acontecimiento circularon imágenes por diversos dispositivos y plataformas que presentaban las noticias sobre lo que sucedía en el país y en La Habana, Cuba, lugar donde se llevaron a cabo las negociaciones. Ahora bien, es importante recordar que las imágenes y la forma en que se muestran edifican un tipo de significado, pues, como lo muestra Judith Butler (2010, pp. 117–121), lo que vemos en los noticieros y en los periódicos pasa por procesos de selección en los que se decide qué mostrar y qué ocultar según los sentidos que se le quiere dar a los hechos, es decir, hay todo un proceso de enmarcación. Por lo anterior, nos preguntamos cómo algunos periódicos regionales significaron la violencia política y particularmente el mal a través de fotografías, pues ellas contribuyen en la configuración de memorias que, como lo afirma Georges Didi–Huberman (2002), nos ayudan a imaginar visualmente el pasado y nos presentan una interpretación de lo sucedido.

Los significados sociales que movilizan las imágenes pueden construir y ser parte de regímenes escópicos que sugieren unas maneras de ver el mundo (Jay, 1993), esto es, articulaciones históricas y políticas que definen lo que es visible o no en el ámbito de lo social (Foster, 1988). Estos marcos y regímenes de visibilidad están cargados de posturas éticas y políticas que perfilan unas formas de sujeto e ideas de aquello que se considera aceptable o reprochable. En este sentido, las imágenes de la violencia pueden producir y difundir un marco moral de sentido que refuerza o revierte los regímenes visuales de un contexto. Desde esta perspectiva se analizaron, específicamente, aquellas imágenes que traen implícita una imputación moral negativa, las cuáles aquí se denominan imágenes del mal. Se busca indagar respecto a fotografías que configuran una idea de lo socialmente reprochable en relación con la violencia política mientras estaban en curso las negociaciones con las FARC–EP en La Habana. Con esto, se plantea el objetivo de comprender qué ideas respecto al mal en el marco del proceso de paz se promovieron a través de imágenes de algunos medios de comunicación.

Con este artículo se espera presentar un aporte en el estudio sobre los sentidos y las estéticas en torno al proceso de paz en Colombia que se han configurado en las imágenes de prensa. Si bien existen trabajos que analizan cómo los periódicos en el país han producido significados sobre la construcción de paz en Colombia (Barrios, 2000; Gutiérrez, 2007), estos se han enfocado principalmente en el análisis discursivo y se ha dejado un poco de lado la potencia afectiva y simbólica de las imágenes que allí intervienen. De igual modo, aunque hay trabajos que sí se enfocan en el análisis de fotografías sobre los procesos de paz en la prensa (Dießelmann y Hetzer, 2019; Barón Pulido, 2021), estos nos dan un panorama general sobre la visualidad de la violencia y la paz en esos momentos de la historia, y refieren a cómo los espectadores de los medios de comunicación son receptores pasivos y los medios instrumentos de poder.

En este sentido, la investigación de la cual se desprende este artículo se ubica en la línea los estudios que comprenden que los medios de comunicación son constitutivos de lo social, se encuentran inmersos en las tramas de significaciones culturales, pero a su vez configuran condiciones de posibilidad para la constitución de subjetividades. Desde esta concepción, las imágenes no son simples acompañantes de los textos o ejemplificaciones de lo dicho, como es asumido en diversos estudios. Las fotografías son vehículos que se mezclan para la significación con palabras, pero también vienen contenidas de emociones, sentimientos y pensamientos, y proponen marcos de referencia, al tiempo que nos hacen algo, así como hacemos algo con ellas (Bonilla, 2019).

1. Metodología

Para delimitar el análisis, el trabajo de investigación se focalizó en las ediciones digitales de dos periódicos colombianos, El Heraldo y El Colombiano, que para el periodo analizado eran los medios de prensa regionales más leídos en el país (Monitoreodemedios.co, s. f.; El Colombiano, 2015, mayo 28) y que circulan en dos de las regiones colombianas más grandes e influyentes en términos de opinión pública y decisiones políticas, la costa Caribe y Antioquia.

Resulta relevante que los dos medios fueran regionales. Se entiende que tales periódicos responden y se centran en las necesidades e intereses de una región determinada, pero no dejan de difundir noticias nacionales. En este contexto, se brindaba la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que se configuraba el ver desde territorios particulares y reflexionar sobre si la conformación de visualidades posee particularidades entre diferentes lugares del país o si, por el contrario, se observa algún tipo de homogeneidad en las formas de presentar las imágenes. Sin embargo, el análisis evidencia la constante continuidad de los marcos visuales y de la posición ante el acontecimiento, lo que indica, en algún grado, la dominancia de un régimen escópico.

Se estableció una ventana de análisis de tres años, particularmente, entre 2014 y 2016, pues en ese momento se vivieron las fases intermedias y finales de las negociaciones, y ya se empezaba a proyectar un plebiscito; además, en este periodo se rastrearon mayores registros de imágenes en tales periódicos que en los años anteriores, lo que permite establecer con más certeza recurrencias o rupturas en los tipos de recursos visuales. Se seleccionaron sólo aquellos artículos que trataran sobre el conflicto armado en Colombia y que incluyeran fotografías, de lo que resultó un total de 88, 32 en El Colombiano y 56 en El Heraldo. Así, se sistematizaron y se analizaron sus principales características y formas de presentar ideas sobre el mal.

El ejercicio de análisis se realizó desde la perspectiva de los estudios visuales, los cuales proponen la visualidad como un campo de producción social de las imágenes (Mirzoeff, 2016). Por esta razón, el estudio está ligado a las discursividades que se producen en un tiempo y en un espacio determinados, de modo que no sólo se examinó la estructura formal de las fotografías —en cuanto a planos, enfoques, color, entre otros—, sino que también se atendió a los elementos que las acompañan en su lugar de aparición, por ejemplo, textos u otras imágenes, así como el escenario social en el que emergen. Entonces, en diálogo con un enfoque hermenéutico, se indagó desde la dialéctica de la explicación formal y la comprensión cultural (Ricoeur, 2002), en este caso, aplicada a la interpretación visual.

Para la sistematización y el análisis se realizaron dos tipos de registro que sirvieron como herramientas de investigación: la primera fue una ficha de recolección de datos que soportó una etapa inicial de rastreo documental para identificar el corpus para analizar. Esta ficha recogió: i) datos de identificación de los artículos, como título, autor del texto, medio en el que aparece, fecha y sección del periódico; ii) descripción de la imagen, la cual incluye el título y el pie de imagen, los eventos con los que se relaciona y su descripción general en términos formales; y iii) descripción del artículo, el cual identifica subtítulos, la contextualización del acontecimiento del que trataba el texto y una breve reseña del artículo.

A partir de estas fichas se seleccionó el corpus con base en lo descrito en los párrafos anteriores y se creó otra ficha con una matriz de estudio basada en los referentes de la hermenéutica y los estudios visuales que fue la base para una segunda etapa de análisis en profundidad. Dicha matriz recogió: i) descripción formal, con el origen de la fotografía, el fotógrafo, el pie de foto, descriptores onomásticos, su estructura icónica y una caracterización del artículo; ii) descripción temática, con el tema central del artículo y la imagen, los eventos históricos relacionados, los lugares geográficos visibilizados, los sujetos y objetos a los que se hacía referencia, y la relación entre el artículo y la imagen; y iii) aproximación interpretativa sobre la fotografía, con su contextos de emergencia, un análisis sobre los discursos sociopolíticos que se identificaban, así como la caracterización de la imputación moral implícita, los agentes y sufrientes del mal, las relaciones intersubjetivas planteadas y las formas de solución a los problemas que podían proponer las imágenes y los textos de los artículos.

2. Resultados

2.1 La enmarcación del enemigo

En un escenario ético–político como el de la violencia en Colombia, hablar del mal implica una discusión de carácter moral. No se refiere, por ejemplo, al mal ocasionado por desastres naturales, sino a aquellas acciones que se interpretan como reprochables en las que intervienen agentes humanos (Bauman, 2007, p. 80). El mal tiene una dimensión antropológica a partir de la cual se puede interpretar que hay un sujeto al que se le imputa y otro sujeto que lo sufre (Ricoeur, 2006). Entonces, una imagen que significa el mal de una acción conlleva la construcción de determinadas ontologías de sujeto en las que se reconocen las acciones de uno u otro como legítimas o no, esto es, un marco de significación que asigna roles según unos códigos éticos que se rompen (Butler, 2010, pp. 16–17). En dichas imágenes se caracterizaría a los diferentes actores del conflicto social en cuestión, de acuerdo con las acciones, negativas o positivas, que se les imputa o que sufren.

En los artículos estudiados se identificaron varios actores cuyas imágenes permiten describir unas formas de actuar y unas imputaciones morales en particular. Para empezar, los agentes del mal se suelen asociar con los actores armados al margen de la ley: los grupos guerrilleros y paramilitares. No obstante, cada uno tiene sus especificidades. Las imágenes más recurrentes son del ELN, una guerrilla con la cual, en ese momento, se estaban adelantando exploraciones para efectuar diálogos de paz, pero que continuaba con su accionar subversivo. Las noticias que refieren a ellos tienden a tener un tono de denuncia y alerta: por un lado, hablan de las acciones ilegales que cometían en esa misma época y señalan los daños que ocasionaban —tanto personales como materiales—; por otro lado, alertan en tanto afirman que son acciones que persisten y que probablemente continuarán sucediendo posteriormente.

Así, por ejemplo, un artículo titulado Dos policías heridos por atentado del ELN con una granada, en Pailitas (Asprilla, 2015, julio 5), del periódico El Heraldo, habla de un ataque que se adjudica al grupo guerrillero en mención y que se presenta como una acción sin una razón concreta (véase gráfica 1). La imagen muestra un lote baldío que se expone como un testimonio visual de los acontecimientos, de la huella del desastre ocasionado. La relación construida entre imagen y texto evidencia que el marco de lo visual no está compuesto sólo por la fotografía, sino que se configura en relación con otros lenguajes y el modo en que ellos están organizados, en este caso, el titular y el texto del artículo. Ello constata el planteamiento de William John Thomas Mitchell (2005) de que los medios no son puros sino mixtos: los medios visuales no son enteramente visuales, sino que se pueden hibridar con elementos de otro tipo que influyen en cómo significamos las imágenes. En el ejemplo citado se observa una foto de alerta, un terreno abandonado donde detonaron una granada, con cintas amarillas de precaución. Los títulos y cuadros de texto resaltados hablan de la injerencia del ELN en la zona donde ocurrieron los hechos y de los policías que quedaron heridos. La imagen, aunque no muestra sujetos, expone un lugar destruido que da cuenta de los efectos materiales, señalando, a través de las acciones reprochables, la configuración de una idea de un actor violento.

Gráfica 1. Recorte de El Heraldo, 5 de julio de 2015.

Fuente: tomado de Asprilla (2015, julio 5).

Este tipo de imágenes también son recurrentes para referirse a delitos atribuidos a las FARC–EP. En el artículo Ataque de FARC en Tarazá fue por desespero: Santos (Macías y Ospina, 2014, septiembre 26) se observa un vehículo destrozado, a su alrededor hay algunas personas y cenizas, al fondo montañas y árboles (véase gráfica 2). El texto menciona que en medio de una tregua pactada con el grupo guerrillero hubo un atentado. El artículo da cuenta de un reclamo, pues se resalta que se llevó a cabo un ataque que afectó a la población civil y que hay una ruptura a unos tratos realizados en el marco de los acuerdos de paz. En la fotografía no se observa directamente al agente del mal, sino que se conoce por las consecuencias de sus actos, por el terror que genera.

Gráfica 2. Recorte de El Colombiano, 26 de septiembre de 2014.

Fuente: tomado de Macías y Ospina (2014, septiembre 26).

Estas imágenes ponen énfasis en los restos materiales que quedan en medio del espacio público que irrumpen en lo cotidiano. No se observa la acción, sino la destrucción que deja. El texto se centra en mostrar que esos acontecimientos expresan una deslealtad a la palabra por parte de las guerrillas. Las fotografías de la destrucción son un anuncio y una alarma, muestran algo a lo que se debe temer. Entonces, se construye una idea del mal en las imágenes ligada al miedo, pues hay algo de lo que se debe cuidar:

Mal y miedo son gemelos siameses. Es imposible encontrarse con uno sin encontrarse al mismo tiempo con el otro. Quizá sean, incluso, dos nombres distintos para una misma experiencia: uno de ellos se refiere a lo que vemos u oímos y el otro a lo que sentimos; uno apunta al exterior, al mundo, y el otro al interior, hacia dentro de cada uno de nosotros. Lo que tememos es malo; lo que es malo nos produce temor (Bauman, 2007, p. 75).

Potenciar la figura malvada de un sujeto, individual o colectivo, conlleva un impacto emocional: aquello que es malo es a lo que se debe temer. La alerta de las imágenes es un llamado al miedo, una emoción que emerge ante un peligro que se percibe (Delumeau, 2002). Las fotografías mencionadas dan cuenta del terror que produce el mal, en cuanto rompe con la cotidianidad y avisa que hay un riesgo que se debe confrontar o evitar (Cavarero, 2009). Entonces, el significado que se empieza a configurar es que, por un lado, hay un actuar incongruente de los grupos guerrilleros, por otro, existe un riesgo que se debe mitigar de alguna forma. La imagen, como es utilizada en este medio de comunicación, no sólo presenta lo que queda, sino el modo en que se irrumpe en la cotidianidad, visibiliza el accionar de unos sujetos. La identidad del sujeto del mal es la figura que se construye a través de la imagen del destrozo.

Además, respecto al ELN se encontraron otro tipo de imágenes que eran aún más frecuentes. Se trata de fotografías de sujetos encapuchados, con los ojos cubiertos con gafas oscuras y vestidos de camuflado con insignias del ELN, generalmente en grupo y formados en filas. Un ejemplo es el artículo ELN secuestra a 15 pescadores y dos menores en sur de Bolívar (El Heraldo, 2016, enero 16). Allí aparecen dos hombres con símbolos del grupo guerrillero, pero de quienes no se reconoce nada más allá de sus uniformes. Se observan sólo dos cuerpos vestidos para la guerra (véase gráfica 3). La imagen sugiere su presencia peligrosa y el artículo asocia ese riesgo con la vulneración de la vida de sujetos inocentes: campesinos, pescadores y niños. Se reconoce al victimario por el mal del que es capaz. Los artículos en los que aparecen este tipo de imágenes hablan sobre actos violentos cometidos por el grupo guerrillero. Así, se visualiza a un sujeto que no se puede reconocer en su humanidad o en su individualidad, se observa un cuerpo desidentificado como persona y asociado con algo monstruoso. Se trata de un sujeto cuya humanidad es arrebatada por su accionar violento, por su clandestinidad, la cual le sirve para romper unos códigos sociales. Esto refuerza la producción social del miedo a través de las imágenes del mal: el temor se construye con la identificación de algo desconocido que amenaza la experiencia del orden y nos hace sentir vulnerables (Lechner, 2002). Cabe mencionar que no se trata de decir que los actos de los que se les acusa no son reprochables, sino que la forma en que son presentados puede estar reforzando una distancia radical con dichos agentes. Ante esa figura monstruosa que presentan las imágenes, ante esa ausencia de rostro, no se puede reconocer a un alguien con quien sea posible hablar, tener un cara a cara y negociar de manera democrática la paz. La imagen de aquello que se hace desconocido, diferente, peligroso, constituye una forma de identificación y recuerdo del otro.

Gráfica 3. Recorte de El Heraldo, 16 de enero de 2016.

Fuente: tomado de El Heraldo (2016, enero 16).

En otros artículos también se hace reiterativa la manera en que la idea de lo monstruoso, de lo anormal, recae sobre los grupos guerrilleros, situación que colabora en la configuración, para el momento de los acuerdos, de una deslegitimación de la posibilidad de diálogos con ellos. Esto se puede rastrear en un artículo titulado Ejército da de baja al líder criminal «Megateo» (El Heraldo, 2015, octubre 3). Se observa al victimario como un ser extravagante que codicia el dinero, está fuertemente armado y es calificado como un sujeto anormal en términos de sus costumbres y actuaciones, pues es caracterizado como aquel que es capaz de infligir dolor a los más débiles por fuera de circunstancias políticas (véase gráfica 4). Para ello, en el artículo se hace alusión a la violencia sexual ejercida por el guerrillero y se describe cómo el sujeto marca a mujeres y niñas con quienes ha tenido alguna relación, lo que supone la deslegitimación de cualquier acción ligada con el ámbito de lo político y el predominio de una actuación machista y patriarcal. Ahora bien, las características a las que se alude en términos de lo criminal del individuo terminan siendo concedidas a un sujeto perteneciente a un grupo guerrillero a través de la imagen del artículo.

Gráfica 4. Recorte de El Heraldo, 3 de octubre de 2015.

Fuente: tomado de El Heraldo (2015, octubre 3).

En la fotografía que señala al individuo se evidencia la pertenencia del hombre a un grupo ilegal, la configuración del poder a través de las armas, un sujeto altamente custodiado y que, a diferencia de quienes lo acompañan, es el único al cual es posible identificar su rostro. La imagen, en este orden, dirige la mirada a la configuración de lo colectivo y la identificación del perpetrador, el mal, pero a su vez el líder y símbolo del grupo. La imagen no es una construcción testimonial, sino que es parte de unos engranajes del lenguaje que colaboran en la configuración de sentido centrado en mostrar la relación entre el mal encarnado en un individuo y la identidad de un colectivo —una guerrilla—. La imagen no es una configuración neutra, además, posibilita la identificación del agente del mal como aquel que comete acciones no comprensibles y por fuera del orden moral. Se trata de la visibilización–encarnación del daño por el daño, del reconocimiento de quién es aquel capaz de producir la afectación y el padecimiento de otros como efecto de la no racionalidad.

La visualidad del mal se edifica a través de la configuración del ver, que pasa no sólo por la identificación de un sujeto, sino por la construcción de un tipo de inteligibilidad de los acontecimientos y la comprensión de los actores relacionados con la fragmentación de lo moral socialmente construido, desde el reconocimiento del otro en su anormalidad e irracionalidad instalada en actos que se realizan en la cotidianidad y son capaces de afectar cualquier individualidad, actos que superan la lucha por el poder con el Estado. El mal, ahora, no es diabólico ni abstracto, tiene un cuerpo que es plenamente identificable.

Transversal a este tipo de construcciones respecto a la configuración de la anormalidad, fue posible evidenciar cómo, en variados artículos, la figura del perpetrador es configurada mediante la idea de que este es capaz de sobrepasar cualquier ley moral y servirse de otros para su propio provecho, esto es, no hay virtuosismo en el sujeto o respeto al otro y a los encargos sociales que le son dados. Así, en una de las imágenes del artículo «Ramírez», el jefe militar más importante de las FARC (Posada, 2014, febrero 28) aparecen representantes de las FARC–EP en La Habana, Cuba, uno de ellos tras un atril y con un micrófono, como hablándole a un público (véase gráfica 5). En este tipo de noticias siempre se contrasta cómo mientras los representantes de la guerrilla están en Cuba tranquilos y negociando en Colombia siguen ocurriendo acontecimientos violentos atribuidos a ellos, lo cual parece incongruente e incluso injusto.

Gráfica 5. Recorte de El Colombiano, 28 de febrero de 2014.

Fuente: tomado de Posada (2014, febrero 28).

De este modo se describe quiénes son aquellos que estaban negociando en La Habana, se caracterizan sus historiales delictivos, por lo que, si bien se les identifica, se hace aún desde aquello que nos alarma sobre el mal del que son capaces. Se rastrea entonces una narrativa reiterada que acentúa el temor a unos actores del conflicto con los cuales se está negociando la paz, pero cuyas acciones perpetran el mal. La enmarcación del victimario, su caracterización, pretenden configurarlo como un cuerpo incomprensible, la anormalidad de aquello desconocido, esto implica la imposibilidad de pensar el ejercicio dialógico con aquel que es irracional. Marcar de este modo al enemigo no sólo es un ejercicio de develamiento, sino la construcción de una visualidad que pretende incidir en la opinión de quien es espectador de la prensa. Ahora bien, esta identificación del enemigo, su materialización en un cuerpo, su identificación como anormal e irracional, conlleva, precisamente, el inventario de una vida desubjetivada, despolitizada y deshistorizada, pues el enemigo está por fuera de la coherencia y, por tanto, su ser es sólo guerra, lo que coloca a los grupos insurgentes, a través de la prensa, como sujetos sin un discurso y a ellos como una alteridad sin medida ni fin.

2.2 La visualización de los héroes y la invisibilidad de las víctimas

El miedo, en diferentes contextos sociales, se asocia con una desestructuración de lo conocido y en escenarios violentos esto puede utilizarse para explotar las percepciones de una sociedad y así afirmar formas de dominio y posicionamientos políticos (Reguillo, 2000, p. 66), pero sobre todo puede haber un llamamiento a buscar la forma en que se enfrenta la acción maldadosa. La construcción de una idea del mal, en términos de Adriana Cavarero (2009, pp. 43–56), trae implícita una cura para la amenaza. En los periódicos analizados, la narrativa del mal en muchas ocasiones se produce sugiriendo una forma de confrontarlo, particularmente, al resaltar la acción de las fuerzas armadas del Estado. En algunos artículos se presentan imágenes que refieren a huellas de las acciones violentas que buscan someter a los otros a través del miedo y el sufrimiento. En los rastros de las tragedias se constituye la idea de agente del mal, quien es una amenaza constante y concreta, y cuya forma de enfrentarlo, según plantean los artículos, es a través de las armas y, por tanto, la violencia es una medida efectiva.

Por ejemplo, hay casos en los que se argumenta como única salida a la violencia la necesidad de militarizar los lugares donde esta ocurre o muestran la forma en que sí resulta efectiva la respuesta militar cuando se da de baja o se captura a algún líder guerrillero. Así, se identifica al agente del mal y se dibuja su ser a través de la visualización de acciones reprochables. En muchas ocasiones se pueden ver sus rostros y, usualmente, en el texto se describen detalladamente sus crímenes, pero esta vez reducidos por la fuerza militar o policial. Se trata, entonces, de dar cuenta del peligro que el sujeto representa y de cómo la confrontación de las fuerzas públicas sirvió para detenerlo. Se presenta la cura del mal que se narra como una respuesta definitiva y de la que se exhiben menos dudas, a diferencia de las contradicciones en los diálogos de paz que se estaban dando en el momento.

En esta perspectiva, se encontraron imágenes de integrantes de las fuerzas estatales atendiendo a los problemas que genera el agente del mal y, sobre todo, reduciendo su amenaza. Esto, a su vez, contrasta con la forma en que se presentan los hechos efectuados o atribuidos a grupos paramilitares —o a las denominadas «bandas criminales»—, quienes se enuncian en menor medida que las guerrillas y cuando aparecen suele mostrarse a la fuerza pública actuando en su contra.

El artículo Más tropas para enfrentar el terror en Buenaventura (Monroy, 2014, marzo 20) habla de cómo se ha afectado una comunidad por enfrentamientos entre grupos armados como Los Urabeños y Los Rastrojos (véase gráfica 6). Esta y otras noticias sobre el acontecimiento tienen imágenes de policías cargando armas y caminando en medio del pueblo. Si bien hay una denuncia y una alarma, el énfasis está en evidenciar una intervención de la fuerza pública. Las imágenes expresan la manera en que ellos están ahí para enfrentar al mal, cómo ellos son la forma de sanar el temor que se anuncia. Ahora bien, pese a que en varios artículos se menciona a los paramilitares y el peligro que representan, las referencias aluden más al proceso de desmovilización que se realizó con las AUC en el gobierno de Álvaro Uribe y se habla de ello como un fenómeno que de alguna manera ya está en el pasado. Esto también sugiere una delimitación tanto de un enemigo que sigue vigente —las guerrillas— como del indicio de que fueron eficientes aquellas acciones que resultaron de las políticas —militares— de seguridad democrática, lo que evidencia el hincapié en la resolución del conflicto a través de la vía militar.

Gráfica 6. Recorte de El Colombiano, 20 de marzo de 2014.

Fuente: tomado de Monroy (2014, marzo 20).

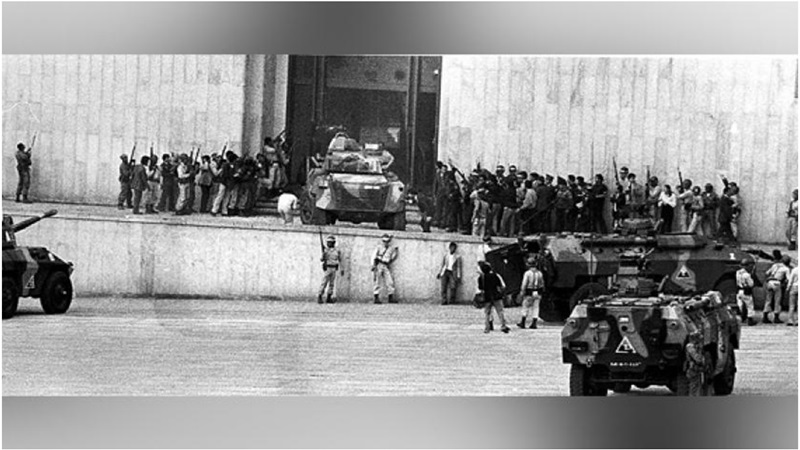

Aunque en muchos de los artículos se reconoce y ennoblece la acción de las fuerzas militares, también fue posible identificar algunos pocos reportajes en los que la acción reprochable se atribuye a las fuerzas armadas del Estado o a algún actor relacionado con el Gobierno. Sin embargo, allí la forma en que se presenta el agente del mal cambia o se pone en duda el juicio moral que puede recaer sobre dicho actor. En el artículo titulado Las tres teorías de la Comisión de la Verdad sobre el Holocausto (Guevara, 2015, noviembre 8) que conmemora los hechos de la toma al Palacio de Justicia en 1985 se propone que aún hay grandes incógnitas sobre este caso (véase gráfica 7). Se menciona que algunos integrantes del Ejército fueron juzgados y condenados, pero la atención se dirige más hacia los implicados en la toma del Palacio. Con esto último se retira el foco que alude a la responsabilidad del Estado.

Gráfica 7. Recorte de El Heraldo, 8 de noviembre de 2015.

Fuente: tomado de Guevara (2015, noviembre 8).

Se observa que la forma en que se muestra y se enuncia al agente del mal varía mucho y direcciona la mirada más hacia unos victimarios que hacia otros. En el caso de los actores estatales, la atención se centra en quienes responden a los acontecimientos violentos desde su accionar militar y policial, y no tanto en aquellos que han sido acusados de acciones reprochables. En su lugar, las fuerzas del Estado aparecen incluso como figuras que entregan su vida para curar el peligro al que está expuesto el país; en contraposición —para el momento de los acuerdos—, paradójicamente, se observa a los líderes del Gobierno que, mientras se sigue viviendo la violencia en el país, están negociando la paz con aquellos que se visibilizan como principales agentes del mal.

Aparte de lo anterior, la idea de quiénes se figuran en esta dicotomía de héroes y de enemigos se soporta, en gran medida, en cómo se visibilizan aquellos que sufren el mal, que se muestran como víctimas directas: el pueblo. Sin embargo, en los artículos los sufrientes del mal no son plenamente identificados en su experiencia de vida, sino que se presentan como evidencias de la destrucción que propician algunos actores del conflicto. Muchas veces no se visibiliza la dimensión política de las víctimas civiles, sino que sólo se exponen como sujetos indefensos y no se acentúa su agencia en medio del conflicto. Se presentan, recurrentemente, desde una posición de permanente sufrimiento causado por algún agente del mal. El artículo El dolor sigue en El Salado 15 años después de masacre (Arcieri, 2015, julio 4) describe extensamente las acciones de los paramilitares en el municipio y expone una foto de los padres de un joven asesinado sosteniendo su ataúd (véase figura 8). Pero el marco del artículo, más que direccionar esto a la vivencia de los afectados, retoma el dolor allí reflejado para describir las acciones del victimario. Así, las víctimas solo aparecen para reconstruir la figura del agente del mal.

Gráfica 8. Recorte de El Heraldo, 4 de julio de 2015.

Fuente: tomado de Arcieri (2015, julio 4).

En el artículo Nueva Venecia, 15 años después la herida no cicatriza (El Heraldo, 2015, noviembre 22) se hace referencia al modo en que unas comunidades, víctimas de la violencia, continúan sufriendo por las masacres cometidas por los paramilitares (véase gráfica 9). Allí se detallan los hechos y se caracteriza a los victimarios. No obstante, las fotografías exhiben planos amplios que dejan ver las condiciones de vida del pueblo: casas en madera, algunas sin puertas o ventanas, construidas en medio del agua, y en la parte central inferior de la imagen presentan personas de pie, sobre todo niños, algunos sobre balsas o palos de madera. Las fotografías apuntan a caracterizar a las víctimas y su vida en condiciones de pobreza y exclusión. Aunque esto podría interpretarse como una evidencia de la realidad violenta que se vive en el lugar, la relación entre el texto y las fotografías propician otro sentido: el artículo se enfoca en caracterizar a los victimarios como aquellos que atacan a personas indefensas, por lo que el objetivo central es figurar su capacidad de daño.

Gráfica 9. Recortes de El Heraldo, 22 de noviembre de 2015.

Fuente: tomado de El Heraldo (2015, noviembre 22).

Con todo lo anterior, se observa que en los artículos analizados se plantea una relación entre las víctimas y los agentes del Estado en la cual la primera es salvada por la segunda, quien la dignifica y le da una suerte de alivio; mientras que el vínculo del victimario y la víctima se basa en el daño que comete uno sobre el otro. No obstante, en ambos casos la víctima es efecto de la acción de un segundo actor, siempre se presenta en un estado de pasividad y vulneración, y su imagen es el testimonio de ese estado. Esto se refuerza con el hecho de que las fotografías que aparecen en los periódicos muchas veces no son registro directo de acontecimientos que se estén documentando, sino que son de archivo y se usan una y otra vez. Por ejemplo, el artículo Trata de menores, el tema pendiente con las FARC (Palacios, 2015, abril 11) muestra una imagen de, al parecer, tres menores de edad de espalda y vestidos de camuflado. Al fondo de la imagen hay insignias de las fuerzas militares (véase gráfica 10). La fotografía no es de un acontecimiento en específico del que se esté hablando en el artículo, no están exponiendo el caso de esos tres menores que se visualizan, sino que su imagen se utiliza para reforzar la información que allí se presenta respecto a la trata de menores por parte de las FARC–EP.

Gráfica 10. Recorte de El Colombiano, 11 de abril de 2015.

Fuente: tomado de Palacios (2015, abril 11).

Esa misma fotografía aparece posteriormente en El Universal (2020, diciembre 4) y en El País (2019, febrero 11) para hablar de temas similares, pero no para retomar las historias de quienes aparecen en el registro visual. En algunos casos, este fenómeno deja ver que a veces esas imágenes se usan y se editan según el propósito. Por ejemplo, en el artículo de El Universal, la fotografía tiene un plano más amplio y se ve junto a los menores una mesa en la que reposan fusiles. Esto deja apreciar cómo se instrumentaliza la imagen de la vulneración de los derechos de la infancia para construir sobre ello el rechazo a las negociaciones con las FARC–EP. La fotografía que asocia visualmente la niñez con la guerra no sólo plantea un tema pendiente en las negociaciones, como lo afirma el título del artículo, es también una evidencia de algo que rompe con las normas sociales, pero no se muestra esto para construir una mirada respecto a las víctimas, sino que estas son un medio para figurar la imagen del perpetrador.

Lo anterior remite a lo que Jacques Rancière (2008, p. 71) denomina fenómeno de sustracción masiva: cuando los medios ejercen su poder descartando imágenes para inundar con las mismas formas de mirar y de comprender visualmente los conflictos sociales. El autor afirma que esa reducción no es inocente, sino que se trata de una selección intencionada, de una puesta en escena que se organiza y se pone a disposición como aquello que puede y debe ser visto. Es entonces una distribución de lo que se toma en cuenta, un marco de reconocibilidad (Butler, 2010, pp. 117–121). Varias de esas fotografías que se repiten son proporcionadas por entidades como Colprensa, una empresa privada que promueve proyectos periodísticos y a la que están asociados medios como El Colombiano, El País, El Universal, La Patria, La Opinión y El Nuevo Día. No sólo existe una homogenización visual, sino también mediática, pues los significados visuales sobre los actores del conflicto se reiteran con las mismas imágenes en diferentes periódicos. Es decir, la autoría de las imágenes, aunque se trate de periódicos de regiones diferentes, tienen un origen común que conlleva una caracterización muy similar que no da cuenta de grandes diferencias, sino, por el contrario, de un tipo de visualidad uniforme.

Particularmente, los diarios El Heraldo y El Colombiano comparten unas maneras de narrar de las que se puede inferir una trama periodística para contar el conflicto armado a través de múltiples noticias. En primera instancia, se advierte una víctima desposeída que necesita ser rescatada, con lo cual se plantea un problema que debe solucionarse: el ataque de un agente del mal —las guerrillas— cuyo objetivo es destruir a la víctima —la población civil—. Ese problema se desarrolla a partir de diferentes acciones y deja ruinas a su paso, la historia se complica en un nudo, en una crisis: el Gobierno parece traicionar a la víctima porque crea una alianza con el victimario, negocia con él; no obstante, hay un personaje que emerge en esta coyuntura —las fuerzas militares— y se presenta como un agente que puede solucionar tanto el problema como la crisis.

Esta narrativa posiblemente se relaciona con diferentes discursos e imaginarios que se articulaban en el contexto colombiano para ese momento. La imagen del militar como héroe no es algo exclusivo de estos periódicos. Colombia pasó por un extenso periodo de gobiernos que con base en los enfrentamientos con las guerrillas enaltecían a las fuerzas militares, sobre todo, a inicios de la década de 2000, al finalizar el gobierno de Andrés Pastrana y al comenzar el de Álvaro Uribe. En ese entonces se crearon obras como la Plaza y Monumento a los Caídos en Bogotá, en homenaje a los militares que han muerto en el marco del conflicto (El Tiempo, 2002, junio 18), pero también aparece el personaje del héroe militar en series y telenovelas colombianas (Clavijo y Mc Allister, 2019). Asimismo, las vallas publicitarias y las propagandas televisivas eran importantes y surgen muchas campañas que invitaban a los jóvenes a enlistarse al Ejército o enaltecer el nombre del Ejercito con un eslogan como «Los héroes en Colombia sí existen»,1 haciendo referencia a los militares. De igual modo, las guerrillas, durante los años anteriores y con las políticas de seguridad democrática, se mostraron como las grandes antagonistas (Olaya, 2011).

3. Discusión

De esta manera, lo que presentan los periódicos no es una trama desanclada de los discursos hegemónicos que se venían construyendo con anterioridad, sino la reiteración de unos modos de ver, de unos posicionamientos políticos que se refuerzan. La trama que se elabora en El Heraldo y El Colombiano configura un posicionamiento ético–político respecto a cómo se comprenden a los actores del conflicto que, como se ha expuesto, se fortalece al construir un nexo entre imagen y mal, en tanto la fotografía soporta el peso de una supuesta veridicción. Se advierte así un régimen discursivo y visual que puede asociarse con lo que Chantal Mouffe (2011) describe como un antagonismo político, en este caso, basado en una diferenciación radical de amigos–enemigos en la que el otro, el contrincante, no es reconocido como un sujeto político, sino como una entidad maligna que se contrapone al orden ideal de las cosas y, por ende, sería legítimo eliminarla.

Los artículos periodísticos son ejercicios narrativos que, al referirse a hechos o fenómenos de la violencia, configuran una expresión moral. Estos, siguiendo las afirmaciones de María Pía Lara (2009, pp. 19–20), permiten un tipo de encuentro con lo no visto y, por tanto, abren la posibilidad de un juicio. El modo en que se narran los acontecimientos presenta la posición del sujeto narrador y a su vez nos sugiere un lugar desde el cual ver y juzgar. Se puede hablar de una relación expresiva entre ética y estética (Lara, 2009, p. 61), en tanto los marcos de visibilidad de las imágenes propician, además de una afección a la sensibilidad, unas maneras de reconocer el mal.

En los artículos estudiados hay una perspectiva del mal que constituye, en primera medida, un ejercicio dicotómico que niega toda la posibilidad de negociación. Se edifica una idea de un victimario y un salvador. El primero, un sujeto despolitizado que actúa como efecto de su monstruosidad, esto es, siguiendo a Michel Foucault (2014, p. 61), como aquel que trasgrede la ley, pero no solo aquellas que refieren a las normas jurídicas, también las leyes de la naturaleza. En este sentido, en varios artículos se describen los hechos atroces de quienes son señalados como pertenecientes a las guerrillas, de manera tal que develan que no hay posibilidades de perdón y que sus actitudes no son comprensibles. Esta caracterización imposibilita comprender los hechos más allá de sí mismos, pues la violencia se presenta a partir de un sujeto que la determina y no por un contexto político más complejo, por lo que acabar con el perpetrador se expresa como la terminación del mal. Un conflicto macrosocial se reduce a la forma en que se enfrentan algunos hechos particulares.

Al constituir al sujeto como monstruoso, incomprensible e irracional, se niega cualquier salida al conflicto que no sea la misma violencia. La develación de esta condición del victimario deslegitima la posibilidad de los diálogos de paz como una alternativa de respuesta al conflicto armado, puesto que se infiere que es inútil un intento de negociación certera y confiable, en tanto el sujeto con el que se quiere hablar no es coherente y racional. La lógica construida en los artículos, entonces, expone una forma de comprensión de un fenómeno social a partir de una determinación moral en la que se ubica a un actor que debe ser aniquilado porque su peligro es inminente e imposible de soportar. El salvador o héroe no sólo es la contraparte del mal, es su resultado, su consecuencia. Las acciones reprochables y la forma en que estas se caracterizan en los artículos justifican la necesidad de las acciones del héroe. En efecto, varios de los artículos sostienen y argumentan la necesidad de acciones armadas contra aquellos que han cometido el mal. Se constituye una suerte de bien moral que legitima la forma armada y violenta de resolver los conflictos.

La determinación del manejo de las armas y el autoritarismo a través de ellas se relacionan con una condición ética, reforzada a través de las imágenes de las víctimas congeladas en su dolor, el cual es efecto, huella e identificación del mal. Se propicia la idea de que no se está salvaguardando una posición política o un modelo económico, sino la vida, la condición emocional y la libertad de individuos de carne y hueso. Este tipo de perspectiva permite comprender el porqué de la despolitización de la violencia de cualquiera de los bandos, pues la ampliación de los marcos comprensivos supondría un ejercicio reflexivo que se extendería más allá de un hecho particular para revisar el acontecimiento en el mundo social y en sus dinámicas históricas, culturales, económicas y políticas.

La revisión de los artículos también evidencia la manera en que se entreteje la visualidad del conflicto con configuraciones éticas y políticas en las que las víctimas son retratadas para su olvido, esto es, ellas no existen per se, son efecto o causa para decir y constituir el mundo social, pero esto no significa verlas e identificarlas como sujetos con una historia y una identidad. En particular, se presenta una mirada a las subjetividades de las víctimas, pero de manera que sus vidas se convierten en un trazo para describir a los perpetradores desde la dramatización del dolor de los sufrientes. En esta perspectiva, la revelación de las subjetividades es funcional a un posicionamiento político que es, finalmente, la pantalla con la que se ve lo social. Desde esta óptica, no se trata de un ejercicio de develación de lo real, sino de su construcción. Los acontecimientos se cuentan y se visibilizan a partir de una posición política específica. Esta forma de construir un discurso desde una óptica particular revela cómo las imágenes pueden afectar a los espectadores, ya no sólo desde un proceso de transmitir información, sino desde el sentimiento y la emoción como formas de conocimiento. Lo anterior, en tanto que la ilusión que constituye la fotografía de un ha sido es, a su vez, un modo de confrontación a la vida de los espectadores, una forma de estesis, es decir, se trata de algo que permea el ámbito de lo sensible.

Conclusión

En el corpus documental estudiado se encuentra una lógica de observación que hace énfasis en por lo menos tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento de un cuerpo del mal, es decir, se caracteriza un sujeto que tiene una serie de cualidades que rompen con los principios morales de una sociedad. La mirada que erigen los artículos liga la maldad con unas acciones claramente identificables en un cuerpo individual o colectivo. El mal, en este orden de ideas, no es algo que se evidencia como contrapuesto a la divinidad o como algo que hace parte de todos los seres. El mal tiene un cuerpo, un sujeto y atenta contra la vida social y la vida individual.

El segundo elemento se relaciona con una postura de oposición radical que no tiene una causa, lo cual elude la contextualización o la historización de los eventos. Tampoco hay una pregunta por las razones que han llevado a una situación particular. Para la visualidad y su comprensión de los fenómenos, el mundo está regido por buenos y malos. No obstante, esto mismo tiene como aliada la comprensión de los fenómenos desde la emocionalidad, que es el tercer elemento.

La violencia política se expresa en los artículos estudiados a través del drama humano, de lo que le ha significado en tanto dolor a los sujetos, quienes son caracterizados a través de individualidades, de casos particulares en los que el observador puede verse interpelado e identificado, o por los menos podría evocar símbolos cercanos a su universo vocabular. Herramienta que hoy es posible apreciar en la configuración de los informes noticiosos, en diferentes cadenas de información global acerca de las guerras o conflictos en el ámbito mundial. Hay una focalización en la subjetividad, en dolor individual como esencia para referir lo acontecido y como modo de interpelar y afectar al espectador. Las imágenes, las cuales evocan emociones, constituyen el espacio desde el cual construir un análisis acerca de los acontecimientos, lo que nubla, en muchas ocasiones, la posibilidad de la implantación de una perspectiva política, económica o histórica en el análisis y conocimiento de los acontecimientos. Las imágenes–emociones, entonces, son el arma para ganar guerras en el ámbito mediático, lo cual no es de menor importancia en el mundo político y económico.

Todo esto conlleva a la construcción de un tipo de observador que, en términos de Jonathan Crary (s. f.), es aquel en el que se materializa la visión de una época, su mirada es el efecto de prácticas sociales de formación y de significación del mundo. Quien observa configura su subjetividad en la interacción con diferentes dispositivos y discursividades de su contexto cultural, y por ello no siempre es alguien que decide sobre lo que ve, sino que también es afectado por modelos de visión dominantes. En este caso, los medios de prensa en estudio perfilaron un observador que media su comprensión de la realidad a partir de la visión personificada y encarnada de la violencia, pero ahistórica y signada por una lógica dicotómica sobre el bien y el mal.

Notas

* Artículo derivado del proyecto de investigación Las imágenes del mal: violencia política, visualidad y formación (código DPG– 521–20), avalado y financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP).

1 Campaña publicitaría creada en 2006 por la compañía Maccan Erickson.

Referencias bibliográficas

1. Arcieri, Vicente. (2015, julio 4). El dolor sigue en El Salado 15 años después de masacre. El Heraldo. https://www.elheraldo.co/bolivar/el–dolor–sigue–en–el–salado–15–anos–despues–de–masacre–203669

2. Asprilla, Rennier. (2015, julio 5). Dos policías heridos por atentado del ELN con una granada, en Pailitas. El Heraldo. https://www.elheraldo.co/judicial/dos–policias–heridos–por–atentado–del–eln–con–una–granada–en–pailitas–203883

3. Barón Pulido, Mireya. (2021). La Colombia del pos acuerdo: framing, una apuesta para la narrativa fotográfica. Poliantea, 16 (28), pp. 80–90. https://doi.org/10.15765/poliantea.v16i28.2336

4. Barrios, Marta Milena. (2000). Violencia y paz en los discursos de prensa. Un análisis desde la construcción social de la realidad. Investigación & Desarrollo, 11, pp. 38–73.

5. Bauman, Zigmunt. (2007). Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Paidós.

6. Bonilla, Jorge. (2019). La Barbarie que no hemos visto. Fotografía y Memoria en Colombia. EAFIT.

7. Butler, Judith. (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós.

8. Cavarero, Adriana. (2009). Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. Anthropos.

9. Clavijo Poveda, Jairo y Mc Allister Andrade, Juan Camilo (2019). Imagen militar, capitales en juego y tanatopolítica: la serie televisiva del Ejército de Colombia Hombres de Honor. Universitas Humanística, 88. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh88.imcj

10. Crary, Jonathan. (s. f.). La modernidad y la cuestión del observador. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República. http://www.fadu.edu.uy/thdcv–i/files/2012/06/Crary–La_modernidad_y_la_cuestion_del_observador.pdf

11. Delumeau, Jean. (2002). Miedos de ayer y hoy. En: Villa Martínez, Marta Inés (ed.). El miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural (pp. 9–21). Corporación Región.

12. Didi–Huberman, Georges. (2002). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Paidós.

13. Dießelmann, Anna–Lena y Hetzer, Andreas. (2019). Encuadres visuales en las fotografías de prensa del proceso de paz en Colombia. Universitas Humanística, 88. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh88.evfp

14. El Colombiano. (2015, mayo 28). El Colombiano, el tercer diario más leído de Colombia. https://www.elcolombiano.com/antioquia/el–colombiano–el–tercer–diario–mas–leido–de–colombia–KF2007279

15. El Heraldo. (2015, octubre 3). Con bombardeo, Ejército da de baja al líder criminal «Megateo». https://www.elheraldo.co/nacional/caida–de–alias–megateo–pone–fin–su–reinado–del–miedo–policia–220674

16. El Heraldo. (2015, noviembre 22). Nueva Venecia, 15 años después la herida no cicatriza. https://www.elheraldo.co/local/nueva–venecia–15–anos–despues–la–herida–no–cicatriza–229741

17. El Heraldo. (2016, enero 16). ELN secuestra a 15 pescadores y dos menores en sur de Bolívar. https://www.elheraldo.co/bolivar/adelantan–mediacion–para–liberacion–de–pescadores–secuestrados–en–morales–238757

18. El País. (2019, febrero 11). Más de 7 mil menores de edad fueron víctimas de reclutamiento entre 1985 y 2019. https://www.elpais.com.co/proceso–de–paz/mas–de–7–mil–menores–de–edad–fueron–victimas–de–reclutamiento–entre–1985–y–2019.html

19. El Tiempo. (2002, junio 18). Monumento a los caídos. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM–1358596

20. El Universal. (2020, diciembre 4). Exjefe de FARC admite que daban armas a menores. https://www.eluniversal.com.co/colombia/exjefe–de–farc–admite–que–daban–armas–a–menores–JC3895597

21. Foster, Hal (Ed.). (1988). Preface. In: Vision and Visuality (pp. IX–XIV). Bay.

22. Foucault, Michel. (2014). Los anormales. Fondo de Cultura Económica.

23. Grajales, Jacobo. (2011). El proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia: entre lo político y lo judicial. Desafíos, 23(2), pp. 149–194. https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/1805

24. Guevara Borges, Andrés. (2015, noviembre 8). Las tres teorías de la Comisión de la Verdad sobre el Holocausto. El Heraldo. https://www.elheraldo.co/nacional/quienpor–que–y–para–que–las–preguntas–abiertas–de–la–toma–227141

25. Gutiérrez Coba, Liliana. (2007). La prensa como creadora de estereotipos sobre los reinsertados y el proceso de paz en Colombia. Palabra Clave, 10 (2), pp. 11–25.

26. Jay, Martin. (1993). Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural. Paidós.

27. Lara, María Pía. (2009). Narrar el mal. Una teoría posmetafísica del juicio reflexionante. Gedisa.

28. Lechner, Norbert. (2002). Nuestros miedos. En: Villa Martínez, Marta Inés (ed.). El miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural (pp. 135–155). Corporación Región.

29. Macías, Javier y Ospina, Gustavo. (2014, septiembre 26). Ataque de Farc en Tarazá fue por desespero: Santos. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/historico/ataque_de_farc_en_taraza_fue_por_desespero_santos–MFEC_312907

30. Mirzoeff, Nicholas. (2016). Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual. Paidós.

31. Mitchell, William John Thomas. (2005). No existen medios visuales. En: Brea, José Luis (ed.). Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización (pp. 17–25). Akal.

32. Monitoreodemedios.co. (s. f.). Medios seleccionados. http://www.monitoreodemedios.co/medios–seleccionados/

33. Monroy, Juan Carlos. (2014, marzo 20). Más tropas para enfrentar el terror en Buenaventura. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/historico/mas_tropas_para_enfrentar_el_terror_en_buenaventura–BWEC_287341

34. Mouffe, Chantal. (2011). En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica.

35. Olaya, Vladimir. (2011). El conflicto de Santos: entre el héroe y los villanos. Ciudad Paz–ando, 4 (2), pp. 73–92.

36. Ospina Restrepo, Juan Manuel. (2002). La paz que no llegó: enseñanzas de una negociación fallida. Opera,2, pp. 59–86.

37. Palacios Mejía, Daniel. (2015, abril 11). Trata de menores, el tema pendiente con las FARC. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/colombia/paz–y–derechos–humanos/trata–de–menores–el–tema–pendiente–con–las–farc–XL1692066

38. Posada, Jorge. (2014, febrero 28). «Ramírez», el jefe militar más importante de las Farc. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/historico/ramirez_el_jefe_militar_mas_importante_de_las_farc–DWEC_284250

39. Rancière, Jacques. (2008). El teatro de las imágenes. En: Didi–Huberman, Georges et al. Alfredo Jaar. La política de las imágenes (pp. 69–90). Metales Pesados.

40. Reguillo, Rossana. (2000). Los laberintos del miedo. Un recorrido para fin de siglo. Revista de Estudios Sociales, 5, pp. 63–72. https://doi.org/10.7440/res5.2000.06

41. Ricoeur, Paul. (2002). Del texto a la acción: ensayos sobre hermenéutica II. Fondo de Cultura Económica.

42. Ricoeur, Paul. (2006). El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología. Amorrortu.

43. Villarraga Sarmiento, Álvaro. (2015). Biblioteca de la paz 1980–2013. Los procesos de paz en Colombia, 1982–2014 (documento resumen). Fundación Cultura Democrática.