ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

|

| Artista invitado Juan Carlos Arenas Gómez El maestro en bronce y piedra De la serie Pixeles de piedra y bronce Fotografía digital 2024 |

SECCIÓN GENERAL

Juan Carlos Escobar Escobar1 (Colombia)

Ana María Restrepo Ossa2 (Colombia)

1 Sociólogo. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Grupo Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: juan.escobare@udea.edu.co – Orcid 0000–0002–1073–0109 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=WdvMZDgAAAAJ

2 Politóloga. Grupo Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: ana.restrepoo@udea.edu.co – Orcid 0009–0007–6495–8479

Fecha de recepción: septiembre de 2023

Fecha de aprobación: febrero de 2024

Cómo citar este artículo: Escobar Escobar, Juan Carlos y Restrepo Ossa, Ana María. (2024). Las herramientas discursivas de los nuevos actores de la política local en Colombia. Storytelling y discurso antipolítico en Bogotá y Medellín en las campañas de 2019. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 70. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n70a08

Resumen

Este artículo busca responder a la pregunta ¿cuáles fueron y cómo se usaron las herramientas discusivas en las campañas de las elecciones municipales de Medellín y Bogotá en 2019? El análisis se basa en el concepto de la democracia de audiencia y utiliza la técnica del análisis de contenido para mostrar que en estas campañas se usaron, al menos, dos herramientas discursivas: el discurso antipolítico y el storytelling. Así, en el texto se describen los elementos propios de cada una y se demuestra que la creciente personalización de la política se puede dilucidar a través del uso de esas herramientas. Este estudio representa una novedad en cuanto al uso de los discursos de los políticos específicos, el grado de análisis subnacional y la exploración de las nuevas formas de campaña política que giran en torno a la antipolítica.

Palabras clave: Comunicación Política; Discurso; Elecciones; Gobierno Municipal; Democracia; Colombia.

Abstract

This article seeks to answer the question: which and how were the discursive tools used in the campaigns of the municipal elections of Medellin and Bogota in 2019? The analysis is based on the concept of audience democracy and uses the technique of content analysis to show that at least two discursive tools were used in these campaigns: anti–political discourse and storytelling. Thus, the text describes the elements of each one and shows that the growing personalization of politics can be elucidated through the use of these tools. This study represents a novelty in terms of the use of the discourses of specific politicians, the subnational level of analysis and the exploration of new forms of political campaigning, which revolve around anti–politics.

Keywords: Political Communication; Discourse; Elections; Municipal Government; Democracy; Colombia.

Introducción

En la historia reciente de las elecciones subnacionales en Colombia ha habido cambios políticos significativos. A inicios de siglo XXI, el sistema electoral colombiano y el sistema de partidos se reformó profundamente, reflejando un quiebre de la democracia (Arenas y Escobar, 2000). En las ciudades principales de Colombia, como Medellín y Bogotá, ya se venía augurando un cambio en la década de 1990 que se materializó primero en la capital y más tarde en Medellín. A la arena electoral entraron nuevos políticos, nuevas formas de hacer política, nuevas campañas y nuevos discursos (Gutiérrez, 1995). Un rasgo característico de esta nueva era de la política que se vivió fue la personalización de la política, es decir, con el paso de los años se puede observar de una manera más contundente cómo la política se ha limitado a los candidatos, no tanto a las propuestas ni a los partidos; estos últimos, en cambio, han sufrido un desprestigio cada vez más fuerte (DANE, s. f.).

Esta situación tiene unos síntomas que se pueden observar actualmente. Uno de ellos es el uso de herramientas discursivas específicas, lo cual será lo que se analizará en este artículo. Así, se presenta un análisis de los casos de los candidatos de Bogotá y Medellín que triunfaron en las elecciones de 2019, donde se utilizaron dos herramientas discursivas concretas: el discurso antipolítico y el storytelling. Con esta última se construyó parte significativa de su estrategia para llegar a los sentimientos del elector. Esto permite concluir que la personalización de la política está cada vez más presente.

1. Marco teórico

La literatura de la ciencia política ha nombrado a los nuevos actores de la política y el marco político en el que han surgido se relaciona con lo que Bernard Manin (1998) denomina democracia de audiencia. Según el autor, esta se instaló en Occidente luego de un largo proceso que supuso el debilitamiento de la democracia parlamentaria y, posteriormente, el agotamiento de la democracia de partidos.

La democracia de audiencia supone un regreso, aunque con nuevos elementos, a la confianza en personas y no en organizaciones propias de la democracia parlamentaria. Este rasgo, de acuerdo con Manin (1998), parecería el regreso a una característica del parlamentarismo: «la naturaleza personal de la relación representativa» (p. 268). De esta forma, lo que se denuncia de la democracia de audiencia frente a la elección de los representantes es que por esa vía se configura una tendencia a la personalización del poder. Aunque lo referido no significa que los partidos desaparezcan o dejen de cumplir un papel central en la política, la mayor crítica radica en que su función de máquinas ideológicas organizadas parece ser ahora menos importante que su necesidad de convertirse en instrumentos que sirven al líder para sus propósitos.

En este contexto, dicho rasgo de la democracia de audiencia hizo parte del éxito electoral de los políticos que en Medellín y Bogotá llegaron a la Alcaldía por etiquetas distintas a las de los partidos tradicionales. En la democracia de audiencia, más allá de los programas o la proximidad del candidato, su elección está centrada en su imagen personal y en la imagen de la organización a la que pertenece. El asunto problemático y que alimenta la sensación de crisis de representación resulta de contraponer de forma tajante la imagen a la sustancia, como si la primera estuviera desprovista de contenido político. Sin embargo, como lo muestran algunos estudios y casos citados por Manin (1998), las imágenes que fomentan los candidatos no están despojadas de contenido político. El error radica en que las imágenes sean tomadas de forma aislada, lo cual puede significar cualquier cosa. En cambio, cuando las imágenes de un candidato se contraponen con otras y se les mira en un contexto de competencia da como resultado una lectura menos plana y maniquea.

Otras aproximaciones más recientes al fenómeno global descrito por Manin (1998), centrado en las últimas décadas, ponen el acento en términos como declive, desafección o malestar con la política y sus actores, y en general, con la misma democracia de partidos. Particularmente, al respecto de los partidos políticos se pueden identificar al menos dos formas de acercarse al fenómeno: el primer grupo se ha preocupado más por las actitudes de los ciudadanos hacia estas figuras, sin tocar el asunto de su declive en el apoyo público y dirige su mirada a cuestiones como la evolución de la identificación partidista, la participación electoral, los sentimientos antipartidistas (Gidengil, Blais, Nevitte y Nadeau, 2001), entre otros; el otro grupo concentra su análisis tanto en las estructuras organizativas, las funciones y los miembros de los partidos como en sus actuaciones en el gobierno y en las instituciones representativas.

Ante los crecientes índices de malestar con la democracia, la representación, los partidos y los políticos han surgido diversos discursos que articulan propuestas políticas, electorales y de gobierno con el fin de capitalizar ese malestar y promover nuevos modos de hacer política. Se trata de alternativas en las que el candidato presenta como su mejor característica el estar contra, por fuera o más allá de los partidos y de la clase política tradicionales.

En la literatura se pueden identificar varios tipos de análisis de este fenómeno: el primero resalta la ubicación del actor en relación con el sistema de partidos; el segundo señala, principalmente, el discurso, el cual es condenatorio de la política y de los políticos, estableciendo a estos últimos como la causa de los males de las democracias representativas (Lynch, 1999).

Otro grupo de autores se interesa más por la viabilidad, es decir, por la forma en que estos actores irrumpen en el sistema de partidos y el éxito o fracaso que allí alcanzan. Más recientemente se ha usado el término break–in parties, con un interés en medir el éxito o fracaso de los nuevos partidos que irrumpen en contextos como el de América Latina (Kestler, Krause y Lucca, 2013).

En este esquema general se sitúa el análisis de este artículo, el cual resulta importante en la medida en que se puede ubicar el problema particular aquí tratado en un contexto más amplio de discusión sobre la democracia y la representación. En este sentido, el objetivo de este análisis es aportar al estudio de esas nuevas formas de la política que han surgido en el siglo XXI con la crisis de la representación y los partidos políticos.

2. Metodología

Para lograr analizar las herramientas discursivas y cumplir con el objetivo planteado se utiliza la metodología de análisis del discurso. Esta es una metodología interdisciplinar que se encarga de teorizar y analizar diferentes tipos de discursos1 en las ciencias sociales (Van Dijk, 1997). Una de las herramientas que se utiliza para completar este análisis es el análisis de contenido, el cual es una pequeña parte de esa metodología. En este sentido, se puede hablar de una «técnica de investigación dirigida a la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación» (Charaudeau y Maingueneu, 2005). Otras fuentes indican que el análisis de contenido también es posible de forma cualitativa (Guix, 2008).

La intención de este trabajo es utilizar la herramienta del análisis de contenido en su dimensión cualitativa y cuantitativa para argumentar que los políticos seleccionados han utilizado dos herramientas discursivas para sus exitosas campañas: la antipolítica y el storytelling. En este sentido, se debe aclarar qué es una estrategia discursiva. Para ello se debe primero comprender que en este estudio se entiende el lenguaje como un acto comunicativo (Van Dijk, 1997), lo que implica que no se da en el vacío, sino que se debe al contexto, al emisor y al receptor. Así, se puede entender que la estructuración de un acto comunicativo tiene dos espacios: uno de restricciones y otro de estrategias. El espacio de las restricciones comprende «los datos mínimos que es preciso satisfacer para que el acto de lenguaje sea válido», mientras que el segundo espacio corresponde «a las posibles elecciones que pueden hacer los sujetos como puesta en escena del acto del lenguaje» (Charaudeau y Maingueneu, 2005, p. 245).

En otras palabras, se puede entender que el espacio de las restricciones es el ámbito de lo lingüístico, mientras que el segundo espacio corresponde al uso del discurso. Así, también el emisor tiene unas condiciones de posibilidad para construir la estructura del discurso y que este está intencionado. Esta intención se puede dilucidar a través de la identificación de las estrategias discursivas.

Se quiso llevar a cabo un análisis exploratorio a través del análisis de contenido, donde se pudiera dar cuenta de las herramientas discursivas que utilizaron los políticos ganadores en las ciudades de Medellín y Bogotá, y que pudieron catapultar su éxito. La apuesta está en que el uso de estas herramientas y su éxito confirman la creciente personalización de la política, síntoma de la democracia de audiencia antes mencionada.

Para identificar las dos herramientas discursivas se realizó un análisis de contenido de dos tipos de recursos: por un lado, material realizado por los propios candidatos, sean entrevistas, debates o textos; y por otro lado, perfiles construidos por fuentes periodísticas u otras personas sobre los mismos candidatos (véase tabla 1).

|

Eventos analizados |

Cantidad de palabras |

Material propio |

Material construido por medios externos |

Daniel Quintero (Medellín) |

8 |

7423 |

6 |

2 |

Claudia López (Bogotá) |

9 |

5039 |

2 |

4 |

Fuente: elaboración propia.

Con el corpus definido se procede a buscar el uso de las dos herramientas discursivas. Es preciso definirlas para entender la búsqueda. La antipolítica se entiende como una herramienta discursiva que se refiere al rechazo a los partidos, a la política tradicional y al sistema político, buscando alejarse de los «políticos tradicionales» (Fair, 2012; Schedler, 1996). Por otro lado, el storytelling, entendido como el «arte de contar historias», apareció en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, atado a una figura americana reconocida desde el siglo XIX, el leadership (Salmon, 2007). Estratégicamente, el storytelling tiene ventajas respecto a otros recursos discursivos. De un lado, las historias son más eficaces porque no intentan cambiar las convicciones de las personas, como lo pretende la propaganda electoral, sino que invitan a participar en una experiencia común. Le interesa apelar a los sentimientos del elector, de modo que la historia puede permitir que quien escucha se reconozca en situaciones de lo narrado como si fueran propias:

[Storytelling es] la técnica que da forma y estructura al relato para que pueda ser comunicado y transmitido de manera breve, sencilla y fácil de comprender por todos los públicos objetivos. Esta narrativa apela a los sentimientos y emociones a través de contar una historia de determinada manera (Figuereo y Vázquez, 2022, p. 84).

Es importante anotar que las categorías para el análisis de contenido fueron producidas en clave inductiva, es decir, a partir de la revisión de los mismos materiales mencionados fueron extraídas los contenidos de las categorías. En cada caso hay unas palabras claves para contar la historia de los políticos, estas se describen más adelante.

Ahora bien, el análisis de contenido, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, se llevó a cabo con ayuda del software AntConc, el cual permite ver la frecuencia de las palabras y ver las palabras en contexto, entre otras utilidades. En el cuarto apartado de este artículo se muestran los resultados de la búsqueda. A continuación, se dará cuenta de los antecedentes del uso de las estrategias discursivas en Bogotá y Medellín.

3. Antanas Mockus y Sergio Fajardo: los antecedentes de las nuevas herramientas discursivas

Desde la década de 1980, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, el lenguaje político estuvo dominado por las alusiones a lo cívico, lo independiente y lo antipolítico, tal como lo plantea Peter Mair (2016):

La indiferencia hacia la política y los políticos no era solo un problema real y no se limitaba simplemente a lo que podía verse en el ámbito de la cultura y las actitudes populares. Lo agravaba la nueva retórica que estaban empleando distintos políticos a finales de los noventa, así como un creciente sentimiento antipolítico perceptible en la literatura especializada sobre la práctica política (p. 23).

Para entonces, la novedad y el desconocimiento de los términos hacía que la respuesta a la pregunta de su significado se fuera por la vía negativa: ser antipolítico, cívico o independiente era todo aquello que no fuera liberal ni conservador. El caso más notorio de esa manifestación ha sido, sin duda, el de Bogotá con la llegada en 1994 de Antanas Mockus a la Alcaldía, que se convirtió en el fenómeno para ejemplificar el triunfo del antipolítico y evidenciar la existencia de un nuevo tipo de votante. Una nueva forma de hacer política hizo su aparición en el país o, al menos, en las grandes ciudades (Gutiérrez, 1995).

Mockus fue uno de los precursores en el uso de estos nuevos discursos por tres razones: la primera es que su llegada a la Alcaldía contribuyó a cambiar el significado de lo cívico, que desde entonces no se asociaría tanto a las ideas de participación directa y protesta política, característica de las décadas de 1970 y 1980, sino como algo que no debía discutirse, algo necesario para vivir mejor en comunidad. Todo su discurso y sus acciones estaban sintetizadas en una suerte de «giro pedagógico», pues estaban direccionados hacia ese fin. Este componente tuvo a mediados de la década de 1990 un nuevo nombre, cultura ciudadana, la cual era definida por Mockus (Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 295 del 1.° de junio de 1995) como «el conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan un sentimiento de pertenencia, facilitan la coexistencia urbana y llevan a los ciudadanos a respetar un patrimonio común y reconocer sus deberes y derechos» (p. 16).

La segunda característica es que en el posicionamiento del discurso de Mockus había un marcado antipartidismo. Dos académicos pertenecientes a la campaña coinciden en el desprecio de Mockus por la organización y las formas partidistas. Uno de ellos, Paul Bromberg (comunicación personal, marzo 10, 2017), sostiene que Mockus solía decir que él no necesitaba partidos y solo requería visibilidad pública para ganar las elecciones. En efecto, Mockus nunca configuró una organización propia y sólida y, en palabras de Bromberg, «Visionario2 siempre fue una famiempresa».

La campaña a la Alcaldía se basó en cuatro principios que fueron denominados los «No P»: no publicidad, no política, no plata y no partidos (Silva, Pérez, Ruíz y Martín, 2009, p. 44). Todo ello junto con la apelación a recursos pedagógicos como la «pirinola» o el «toma todo». Estos recursos apuntaban a establecer una relación directa entre el candidato y el público, sin intermediaciones partidistas ni de ningún tipo. En el enfrentamiento con su contendor de las elecciones de 1994, Enrique Peñalosa, parte de la clave era presentar esa característica partidista del rival y su propia distancia de esas organizaciones. Ese desprecio por las formas partidistas, de acuerdo con algunos estudiosos del caso bogotano como John Sudarsky (2003), no impidió que se construyera alrededor de Mockus, de cara a la campaña para su segunda alcaldía, una organización que intentaba encuadrar y acercar simpatizantes y votantes para el proyecto político.

La tercera característica importante de Mockus era su incomodidad con ser caracterizado como político, algo que ya algunos políticos en el mundo estaban manifestando, siendo el caso más emblemático el del primer ministro británico Tony Blair, que se presentaba como un líder por encima de la política y del partidismo político: «En realidad nunca estuve en política —declaró en una entrevista transmitida por la BBC el 30 de enero de 2000—. Nunca maduré como político. Ni siquiera ahora me siento un político» (Mair, 2016, p. 23). Resulta adecuado resaltar la similitud con Mockus en una declaración posterior a sus dos alcaldías en 2007: «Yo todavía reacciono rechazando el hecho. Incluso hoy no me suena demasiado bien, no me presento como político» (Passotti, 2010, p. 115).

Lo que acercaba a Mockus al electorado no era su condición de político, sino precisamente lo contrario, de un hombre común: «Un periodista me dijo: ¿Sabe qué? Yo voté por Mockus en el 94 porque lo vi en una reunión con un pantalón igual al que yo había comprado en el Ley3 una semana antes. Yo quiero votar por ese tipo, él se parece a mí» (Paul Bromberg, comunicación personal, marzo 10, 2017).

Estas tres características antipartidistas alejaron a Mockus de la política tradicional en su primera alcaldía y muestran, precisamente, la aparición en la política colombiana de rasgos de una democracia de audiencia, tal como lo describe Manin (2016), con partidos frágiles, altos grados de personalización y una apelación a los medios de comunicación como vía para transmitir el mensaje sin la intermediación de organizaciones partidistas.

Para el caso de Medellín, lo «cívico» constituyó el antecedente en la política local con la idea del «alcalde–gerente», la cual tiene una gran fuerza en la dirigencia empresarial de esa ciudad. Ese discurso estaba acompañado de otro más estructural, el de las privatizaciones y el desprestigio del Estado como administrador. Así se velaba el vínculo partidista con el fin de atraer el apoyo de los más diversos grupos de la sociedad, de otras organizaciones políticas y de sectores abiertamente críticos con los partidos tradicionales.

Lo cívico, en este contexto, expresaba, en parte, la crítica a los políticos por su distanciamiento de los problemas específicos de las localidades y retomaba la imagen de un líder idealizado por su compromiso directo con la comunidad. Sugería adicionalmente un punto intermedio entre la imagen del político y la idea de «gerente» que se impuso con mayor fuerza con el paso de los procesos electorales de 1990, 1992 y 1994 (Arenas y Escobar, 2000).

Habría que esperar hasta la década de 2000 para presenciar el éxito de esas nuevas formas de la política en Medellín, con discursos y prácticas que comenzaron a posicionar campañas y discursos no tradicionales iniciando el siglo xxi, con Compromiso Ciudadano asociado al nombre de Sergio Fajardo. Tal como Mockus, se pueden identificar tres características: un distanciamiento marcado con los partidos, una asociación de la política con algo moralmente condenable y un acento en él como personaje. La primera característica puede verse claramente en la propuesta programática del año 2000:

Nosotros, ciudadanos y organizaciones de Medellín, de diversas procedencias, interesados y comprometidos con la construcción y preservación del bien común, preocupados por el creciente deterioro de la gestión pública, por la tendencia al envilecimiento de la actividad política, por la violencia y, en general, por el acelerado retroceso en la calidad de vida, hemos decidido organizarnos en un movimiento político ciudadano, independiente de los partidos tradicionales y de los actores armados, que hemos denominado «Compromiso Ciudadano» (Fajardo, 2000, p. 2).

Sin embargo, con el tiempo la figura del personaje adquirió igual o más centralidad que la del movimiento y esto se vio reforzado gracias a la actividad desarrollada por Fajardo como columnista y conductor en diversos medios de comunicación locales,4 lo que potenció su visibilidad. Construir la imagen de «independiente» sugería la posibilidad de «corregir» cierto alejamiento de los ciudadanos frente a la política a causa de su desprestigio:

Somos conscientes de que los ciudadanos nos hemos alejado de la política, dejándola en unas pocas manos. Las consecuencias de esta actitud han sido nefastas: la distancia entre gobernantes y ciudadanos transformó el ejercicio del poder político en una actividad oscura; el bien común fue sustituido por múltiples beneficios particulares; la corrupción, en todas sus expresiones, invadió las esferas pública y privada; los políticos, con contadas excepciones, pasaron a ser individuos privilegiados, sin responsabilidades directas con los electores; la política, ante los ojos de las mayorías, se convirtió en una actividad indigna (Fajardo, 2000).

En este sentido, se puede observar que en su discurso la política y los políticos son asociados a lo malo y lo corrupto. Fajardo se presenta como una alternativa a esto, basándose en dos principios: reconstruir la confianza en las personas y en las propuestas, y practicar un ejercicio transparente de la gestión pública. Confianza era la palabra clave en el nuevo discurso. Al principio, con la idea de recuperarla para la política y, posteriormente, presentándola como el mantenimiento de la confianza en las instituciones del poder local, luego de su paso por la Alcaldía. Con ello se aludía al tema de la legitimidad del Estado y la pérdida de terreno de sus competidores cuando esta muestra capacidad de regulación (Concejo de Medellín, Acta 001 del 2 de enero de 2004, p. 8).

En Fajardo, pese a la invocación permanente de un «nosotros» referido a Compromiso Ciudadano, el acento está puesto en la figura de él como personaje, además, a su movimiento le interesaba poco tener una estructura política que trascendiera lo local y, en cambio, construyó redes de amigos y una imagen basada en medios fundamentalmente locales y regionales.

En resumen, Mockus y Fajardo como candidatos se configuran como antecedentes de los discursos y las formas nuevas de la política, compartiendo al menos tres características: primero, la negativa de configurar organizaciones propias que trasciendan lo local y, en su lugar, plegarse a estructuras ya existentes con el fin de obtener un aval para presentarse a elecciones nacionales; segundo, un marcado personalismo atado al uso de los medios de comunicación, especialmente la televisión, la cual fue fundamental para las candidaturas; y tercero, el ingreso a la política local colombiana de nuevos discursos que van configurándose como antipolíticos. Es allí, en sus primeras campañas, donde se pueden encontrar las semillas de lo que se vio en las campañas locales de 2019.

4. Storytelling: resultados de la exploración de esta herramienta discursiva en Claudia López y Daniel Quintero

La política de la década de 1990 y los primeros años de la década de 2000 se ve ahora como la prehistoria de la política actual, pues la política electoral se ha transformado innegablemente. Los políticos inventan nuevas formas de atraer electores o se adaptan a los nuevos lenguajes ya probados, sin embargo, los antecedentes que se acaban de presentar tienen una fuerte conexión con el caso puntual que se va a analizar. Daniel Quintero y Claudia López fueron candidatos a las Alcaldías de Medellín y Bogotá, respectivamente, en 2019. Aquí se argumenta que ellos usaron herramientas discursivas específicas, las cuales se explorarán.

La campaña de Quintero fue respaldada por un grupo significativo de ciudadanos llamado Independientes, así como se presentó él mismo: «independiente, sin partidos ni jefes políticos» (Tamayo, 2019, octubre 27); sin embargo, no tuvo problemas en que políticos tradicionales de la ciudad, con sus estructuras, estuvieran en su campaña. Por otro lado, Claudia López sí hacía parte de una estructura política de carácter nacional, Alianza Verde, con la que ha sido senadora de la República y con la que llegó a la Alcaldía de Bogotá.

Uno de los rasgos característicos de ambos fue el sello de antipolíticos y, en el caso de Quintero, se ha argumentado que también es un outsider (Crespo, Cepeda y Rojo, 2020). En ese sentido, si bien los une el discurso anticorrupción y pueden verse en ellos aires renovadores, son políticos con pasado en cargos de representación, en el caso de la alcaldesa de Bogotá, o en cargos públicos, mezcla de favores políticos y conocimiento técnico, como en el caso de Quintero. De cualquier forma, tuvieron recorridos muy distintos a los de los candidatos mencionados en el anterior apartado y no podrían ser clasificados como outsiders porque ya habían hecho campaña y ocupado cargos públicos.

Ahora bien, estos nuevos políticos aprendieron que las elecciones difícilmente se ganan sin partidos; sin embargo, su estatus de personajes, independientes y técnicos debe ser el rasgo protagonista de la campaña. En este sentido, la generación de clima político en redes sociales y la sustitución de los argumentos y propuestas por el relato del candidato son parte de la estrategia, la cual se complementa con la puesta en escena de temas particulares con mensajes medioambientalistas, de género y de tecnología, dejando a un lado el apelo a las ideologías. Su público favorito son los jóvenes, a los que se dirige una historia personal que se pone como ejemplo y se repite una y otra vez (Crespo, Cepeda y Rojo, 2020).

En adelante, se describen y analizan las herramientas discursivas del storytelling y del discurso antipolítico en la campaña de 2019 de cada uno de los candidatos. La estrategia del storytelling fue mucho más explotada por Quintero, aunque en Claudia López pueden reconocerse también algunos rasgos. Claramente, la alcaldesa de Bogotá gozaba ya de un amplio reconocimiento, incluso nacional, como una senadora dedicada a denunciar los nexos entre algunos políticos y el paramilitarismo en Colombia. Quintero, por su parte, tenía poco reconocimiento en Medellín, en donde se le recordaba vagamente por ser uno de los fundadores del Partido del Tomate.5 Ese episodio y otros menos conocidos y más personales, casi íntimos, fueron usados profusamente por Quintero en su afán de posicionarse ante el electorado de Medellín. Las herramientas específicas del caso ya han sido resaltadas por otros autores (Crespo, Cepeda y Rojo, 2020), pues lo novedoso de esas campañas es que el relato personal permea toda su estrategia comunicativa, ahora más segmentada, para incluso subordinar la potente comunicación digital a esta nueva lógica de acercar «nuestra» historia al ciudadano.

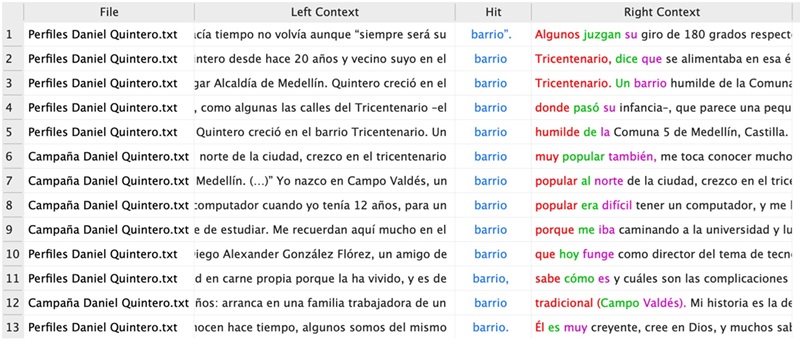

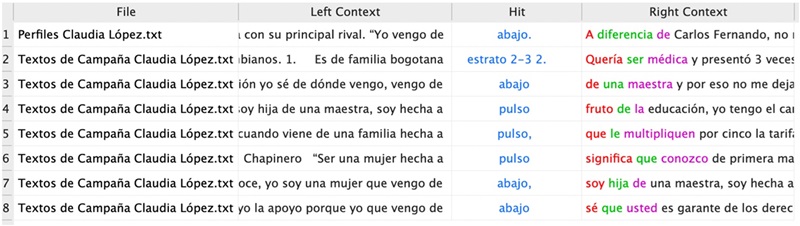

4.1 El uso del storytelling: narrativas de los orígenes humildes de los candidatos

Sin ser un gran orador, Quintero logró armar una historia de superación dirigida especialmente a jóvenes en condiciones adversas. En el corpus analizado se encontró que el primer rasgo significativo del candidato es que se presenta y es presentado como un «técnico de origen humilde e inicios trágicos». Su historia, contada por él mismo, está marcada por hitos y logros en una vida de ascenso social que empieza en Medellín, en el barrio Tricentenario y, en otras versiones, en el barrio Campo Valdés. Ese origen es muy importante dentro del discurso puesto que no solo se menciona el barrio en sentido geográfico, sino como barrio popular y humilde, por tanto, él como candidato se convierte en una persona humilde por provenir de allí. Esta es la primera característica de la narrativa. La palabra «barrio» que se repite unas trece veces en el corpus analizado (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Palabra «barrio» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

El candidato apela a valores tradicionalmente antioqueños como trabajador, creador de empresa e incansable. Y es con la insistencia en sus orígenes de barrio y en esta respuesta de «antioqueño» con lo que busca revertir su imagen de recién llegado y reafirmar su condición de experto para manejar Medellín.

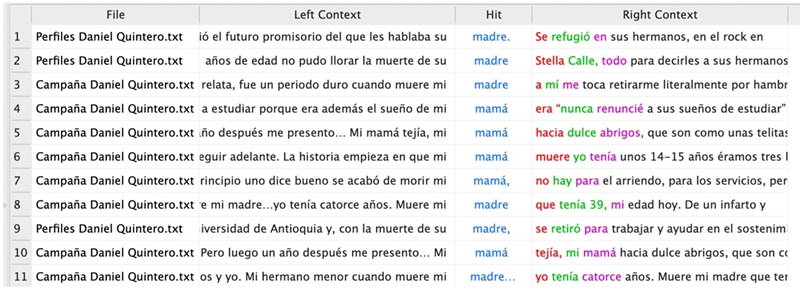

El segundo rasgo de su historia es la muerte de su madre, un elemento clave en la historia, contada una y otra vez. Este acontecimiento es usado como parte de su historia de superación que comienza justo en ese momento:

Mi vida ha sido una vida de luchas, de batallas y eso también ha formado un carácter diferente. Yo no me rindo fácil, yo no digo hasta aquí llegué fácil, no. Yo soy una persona, y los que me conocen [saben], que tiene un carácter fuerte. Sí claro, un carácter de esos de los que no nos rendimos, de esos de los que tenemos la berraquera para seguir adelante. La historia empieza en que mi mamá muere yo tenía unos 14–15 años éramos tres hermanos menores todos no teníamos a nuestro padre viviendo con nosotros él vivía en otra ciudad, entonces a los tres nos toca empezar a defendernos. Me gradué de una universidad pública, de la Universidad Antioquia después de muchas dificultades (Kienyke, 17 de mayo de 2019, min. 0:00–0:48).

Este párrafo resume buena parte de la estructura del relato de Quintero. Es evidente la carga emocional que surge de la sensación que quiere transmitir de orfandad y resiliencia. La palabra «madre» y «mamá» se repiten unas once veces en el corpus (véase gráfica 2):

Gráfica 2. Palabras «madre» y «mamá» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

En la narrativa del candidato la referencia a la muerte de su madre sucede al tiempo que su ingreso, inicialmente frustrado, a la Universidad de Antioquia:

Lo primero es nunca me rendí cuando me tocó retirarme de la universidad, entonces me volví a presentar un año después de la Universidad Antioquia. No pude pagar la matrícula para entrar, pasé, pero no pude pagar la matrícula. Yo creo que ese fue el momento, incluso, que hoy me tiene aquí, porque ese momento fue como si me hubieran partido, como si me hubieran roto, como si hubieran dicho: «usted no sirve, hágase a un lado». Y fue el momento que dije: «no, esto tiene que ser diferente, necesitamos una sociedad diferente» (NotiCentro CM&, 30 de octubre de 2019, min. 5:20–5:50).

En este contexto, no es casual que la palabra «universidad» se repita unas veintidós veces en el corpus, una frecuencia significativa. El relato que se construye alrededor de la universidad es de precariedad y dificultades. Sobre su paso por la Universidad de Antioquia el mismo candidato lo cuenta así: «Recuerdo que yo me iba caminando a la universidad, había cosecha de mangos, entonces yo iba cogiendo mangos en el camino [...]. Para comer, porque no había comida. Y cuando se acabó la cosecha de mangos, ya no hubo más forma de [...] literalmente por hambre me tocó retirarme de la universidad» (NotiCentro CM&, 30 de octubre de 2019, min. 3:11–3:34).

Pero no basta con que el relato sea repetido una y otra vez por el candidato o por los medios, debe cumplir otra condición para que sea creíble: debe ser contado también por otras personas cercanas al candidato que refuercen las cualidades y hazañas del personaje. Su esposa y sus amigos se encargaron de ello. Un amigo de barrio cuenta, como si fuera una batalla épica, los detalles de una anécdota que tiene ese objetivo:

Daniel consiguió una bicicleta para transportarse a la U. Una mañana, cuando tenían un parcial a las 6:00 a.m., no aparecía y Diego comenzó a preocuparse. Pasaron los minutos y Daniel entró al aula con moretones y raspados, «como un héroe de guerra», dice Diego, «con su bicicleta partida en dos». Un taxi lo cerró y terminó estrellándose contra el vehículo. Daniel recogió lo que quedó y se fue al parcial (Macías, 2019, octubre 14).

Una especie de «superhéroe» que pasa hambre, que se alimenta de los frutos de la calle, tiene que abandonar la universidad y, como en el final feliz de los superhéroes, derrota a la adversidad. Este relato tiene una dosis grande de tragedia que, más allá de querer generar lástima, busca que el electorado en Medellín que vive en condiciones parecidas se conecte con esa historia de superación y crea que es posible tener a alguien que vivió sus mismas condiciones aspirando a obtener la Alcaldía de su ciudad.

Es evidente que el candidato conocía las condiciones del electorado y enfocó su relato a públicos específicos. Dos datos que pueden servir para entender esta decisión y comprender su impacto en los resultados electorales son los siguientes: en primer lugar, a la fecha de la elección, en el 2019, casi 60% de los hogares de la ciudad carecía de acceso a una alimentación básica (Restrepo, 2019, enero 31); en segundo lugar, en las comunas donde están ubicadas las personas que compartían una historia similar a la que cuenta Quintero votaron en su mayoría por él (Restrepo Ossa, 2021).

Luego de la muerte de su madre y el accidentado paso por la universidad comienza la otra etapa del relato: la de trabajador incasable y resiliente. Quintero menciona todos los oficios por los que pasó para superar la adversidad, poniéndose siempre como ejemplo y hablando a los jóvenes casi como un coach. El trabajo que más se menciona en las entrevistas es el de vendedor ambulante, un trabajo sumamente precarizado que, de nuevo, busca conectar con sus potenciales votantes. El candidato contó su experiencia en este trabajo en cinco de seis entrevistas e intervenciones (véase gráfica 3).

Gráfica 3. Palabra «vendedor» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

La apelación a su resiliencia se puede ver en varios apartados del corpus allegado: «Mi historia es la de alguien que empieza de cero, que es vendedor ambulante, mesero, mensajero, profesor, se gradúa de una universidad pública y hace empresa, se tiene que quebrar para poderlo lograr, pero nunca se rinde» (Tamayo, 2019, octubre 27). Relatos como este o la historia de la Universidad y el hambre, narrados en primera persona o por gente cercana, pueden ser más potentes y atractivos que un discurso sobre la desigualdad o la injusticia.

Una forma interesante del uso de la herramienta del storytelling por parte de Quintero es que logró articular su historia con una propuesta específica para la ciudad. En el relato aparece de nuevo la madre del candidato como una figura que ayuda a inspirar las ideas de Quintero para la ciudad que propone construir:

Recuerdo también que me regaló un computador cuando yo tenía 12 años, para un barrio popular era difícil tener un computador, y me lo dio para que no saliera a la calle porque en esa Medellín los padres hacían cosas para que los hijos, para que los muchachos no saliéramos a la calle, nos estábamos matando como sociedad que eran los 80 y los 90s y ese computador, no lo supo ella, pero ese computador terminaría cambiando y transformando mi vida porque yo aprendí a desarrollar software luego aprendí terminé como ingeniero electrónico y luego como viceministro mucho, mucho después (NotiCentro CM&, 30 de octubre de 2019, min. 4:34–5:08).

Hay en el relato un simbolismo y un propósito que no es difícil identificar: el computador no solo le salvó la vida en una ciudad convulsa y violenta, sino que fue el medio que, junto con la educación, le permitió ascender socialmente en una ciudad sin oportunidades. Lo descrito está en la base de una propuesta que, dada la narración, parece lógica: Medellín Valle del software. La propuesta es presentada casi como la solución a todos los problemas en una ciudad que se pretende epicentro de la cuarta revolución industrial.

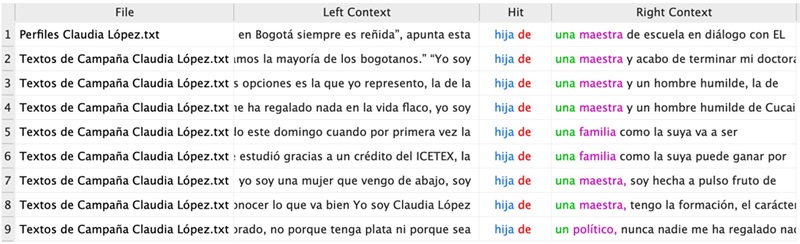

A diferencia de Quintero, que tuvo que crear su personaje, Claudia López ya era conocida por su paso por el Congreso y sus denuncias contra la corrupción y la parapolítica. De modo que su afán no consistía en hacerse conocer, pero sí en remarcar características muy concretas y definidas de su personaje. En el corpus analizado se encontró que se resaltan cinco facetas de la candidata: hija, ciudadana, mujer, hecha a pulso y de origen humilde (véase gráfica 4).

Gráfica 4. Palabra «hija» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

Como se ve en la gráfica 4, la candidata se presenta como hija de una familia humilde y se desmarca de su contrincante para la Alcaldía, Carlos Fernando Galán, al afirmar que no tiene familia política como él. La mayoría del relato sobre su faceta de hija se encontró en los textos de campaña, más no en los perfiles, lo que quiere decir que esta es la imagen que ella buscó proyectar, no específicamente la que los medios presentaron. En este relato comienza la idea del origen humilde, al presentarse como hija de una familia con la que los electores se pueden identificar.

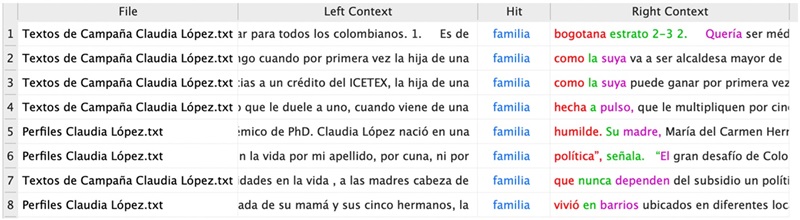

En este relato, la figura de su padre no aparece tantas veces como la de su madre y sus hermanos, a quienes menciona con más regularidad. Esta faceta se podría interpretar como una estrategia para conectar con el electorado, entendiendo que en 2019 en Colombia 40% de los hogares estaban encabezados por una mujer (El Tiempo, 2019, julio 5). López también presenta su faceta como una hija en clave de familia con características muy particulares. Queda muy claro en los discursos analizados que sus orígenes son humiles y de clase media, por eso cuando menciona la palabra «familia» se refiere a la faceta de hija de su personaje (véase gráfica 5).

Gráfica 5. Palabra «familia» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

De nuevo, se puede observar que la única vez que utiliza una negación es cuando menciona a su competidor: «Yo vengo de abajo. A diferencia de Carlos Fernando, no me he ganado nada en la vida por mi apellido, por cuna, ni por familia política». La candidata se posiciona así para conectar con las personas de clase media y baja con el fin de mostrarles que se parece a ellos.

La segunda faceta del personaje de la candidata es su género. Es resaltado en mayor medida en los perfiles de los medios, pues una alcaldesa mujer era un fenómeno sin precedentes en la capital del país. Los perfiles resaltan a Claudia como mujer en tanto la innovación política que implica, pero no le atribuyen ninguna característica especial por ello. Por su parte, en sus intervenciones de campaña, aunque resalta el hecho de ser mujer, lo complementa con su preparación académica o su origen. El corpus parece indicar que esta característica del personaje fue más una construcción de los medios que de ella misma. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención: cuando la candidata está hablando de la inscripción de su candidatura, señala recibir el apoyo de los hombres para validarse como mujer candidata:

Casi todos los hombres quieren que haya una primera mujer alcaldesa. Lucho Garzón dijo, «yo la apoyo porque yo que vengo de abajo sé que usted es garante de los derechos de los más humildes» [...]. Todos eran hombres [los que acompañaron la inscripción de su candidatura] y todos dijeron: «Bogotá necesita una alcaldesa mujer, necesita una mujer con carácter, una mujer que confronte la corrupción, una mujer educada, valiente que conoce la ciudad, que la pueda sacar adelante» (Noticias Caracol, 27 de agosto de 2019, min. 50:49–50:57 y 48:36–48:49).

Como se puede observar, la candidata no resalta su faceta de mujer por el solo hecho de serlo, sino como complemento de su carácter, educación y capacidad, lo que confirma que esta faceta es presentada más por los medios que por ella misma.

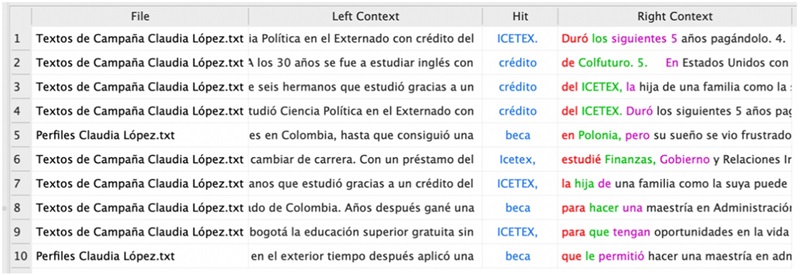

La tercera característica del personaje de la candidata es su origen, «ser hecha a pulso» es algo que está presente constantemente en su discurso. Aunque más arriba se esbozó el tema, es preciso profundizarlo en vista de que se trata de un elemento muy significativo en su historia. De su origen humilde es posible destacar las palabras «pulso» cuando indica que está echa a pulso, «abajo» cuando refiere que viene desde abajo y «estrato» cuando afirma que proviene de una familia estrato 2–3 de Bogotá (véase gráfica 6).

Gráfica 6. Expresiones «abajo», «pulso» y «estrato 2–3» en contexto.

Fuente: elaboración propia.

La expresión «humilde como yo» muestra que la candidata busca incluirse en el mismo grupo con la «gente humilde». Su procedencia «humilde» también está implícita cuando reitera que sus estudios han sido gracias a becas y créditos, y relacionadas a expresiones como «ICETEX», «beca» y «crédito» (véase gráfica 7).

Gráfica 7. Expresiones «ICETEX», «beca» y «crédito» en contexto.

Fuente: elaboración propia. *La repetición #9 de la palabra obedece a una propuesta y no a su historia.

En este contexto, otra de las particularidades sobre el origen de la aspirante son los barrios donde vivió. Tanto en los medios como en los discursos propios se resalta que López vivió en muchas localidades de la ciudad de Bogotá, así da el mensaje de que conoce la ciudad, resaltando que la mayoría de los barrios en los que vivió son de estrato medio y bajo. Los medios reseñaban su paso por distintas localidades, su dura situación económica y su procedencia humilde: «Claudia López nació en una familia humilde. Su madre, María del Carmen Hernández, era maestra, integrante del sindicato de maestros del Distrito. Su padre, Reyes López, se desempeñó en varias actividades, entre ellas, vendedor, abarrotero y mensajero de una empresa de la cual luego fue el gerente» (Protagonista, s. f.).

En resumen, el origen del personaje de la candidata desempeña un papel fundamental en su discurso con características como ser hecha a pulso, de familia humilde, estudiar con becas, y haber crecido en barrios de estratos bajos de la ciudad. De esta manera, el origen fue la faceta de más énfasis de la candidata, acercándose así a sus potenciales votantes.

5. El uso del discurso antipolítico

Sin duda, para el candidato Quintero el uso del discurso antipolítico fue un elemento central de su campaña, algunos autores ya han profundizado en el tema (Crespo, Cepeda y Rojo, 2020; Ramírez y Salcedo, 2019; Restrepo, 2021). En la candidata Claudia López, la estrategia discursiva tiene también rasgos antipolíticos, los cuales son un poco menos marcados, dado que ella sí tenía una filiación partidista, sin embargo, ambos rechazaron a los partidos y a la política en general. El discurso antipolítico de estos candidatos tomó dos vías: la independencia, por el lado de Quintero, y la anticorrupción, en el caso de López, esas eran las banderas que definían sus campañas.

En el caso de Quintero, su independencia fue el núcleo de su campaña, su eslogan más conocido fue «sin partidos ni jefes políticos» y recalcaba su distanciamiento de la política tradicional. En sus propias palabras: «Somos la nueva política, que da un paso adelante y piensa realmente en los problemas de la ciudadanía y cómo resolverlos, sin pensar si la solución es de izquierda o de derecha [...]. La nuestra es una campaña, independiente, sin partidos, sin jefes políticos, que hemos hecho, así como lo ven ahora, en la calle, todos los días» (Tamayo, 2019, octubre 27).

Desde la campaña de Quintero se da el mensaje de que él, como técnico, incursiona en la política para transformarla, pues sus conocimientos le permiten distanciarse de la política tradicional que está enquistada en la discusión izquierda–derecha, mientras que él está más allá, en lo técnico:

Hoy tenemos varias tuercas que ajustar, quizá́ eso sea muy buen ejemplo para definir cuál es mi forma de enfrentar los problemas. Yo creo que los ingenieros como soy yo cuando vamos a resolver un problema no pensamos si la solución que vamos a poner es de izquierda o derecha, pensamos en cuál es la tuerca que hay que ajustar, cuál es la tuerca que hay que meter, y pues esa es la que metemos (Canal Teleantioquia, 10 de septiembre de 2019, min. 22:15–22:35).

Como puede verse, hay un fuerte rechazo a las formas «políticas» de solución de problemas públicos, así como a los partidos y la política tradicional. Este es el centro del discurso antipolítico del candidato.

En el caso de López, su rechazo a los partidos es tajante y, como hizo en su momento el candidato Mockus, aprovechó que su contrincante más destacado sí era un hombre de partido para desmarcar su posición de esas organizaciones: «Lo que importa no son los partidos, yo le agradezco a mi partido, claro el Partido Verde, le agradezco al Polo [Democrático] que me apoye [...] pero la alianza, flaco, no es con los partidos, los partidos no tienen ninguna importancia, no son los avales lo que importa, es la ciudadanía la que importa» (Noticias Caracol, 27 de agosto de 2019, min. 50:27–51:07). La candidata da a entender que lo importante para ganar no es la estructura partidaria, sino la ciudadanía. Y ni siquiera es la ciudadanía que puede o no militar en un partido, sino específicamente lo que ella denomina «gente humilde», gente que, en definitiva, se parece a ella: «Yo estoy segura de que los buenos somos más, que los honestos somos más, que si dejamos de quejarnos y votamos limpia y masivamente la gente humilde como yo es mayoría, los señoritos poderosos de los partidos y de los apellidos son minoría, nosotros somos la mayoría» (Noticias Caracol, 27 de agosto de 2019, min. 52:22–52:38).

Para la candidata, estas personas, las cuales votan de manera limpia se decidirán por ella, mientras que quienes ostenta el poder se contraponen a esos valores y votarán por un partido político, específicamente, el de su contrincante. Esa bandera anticorrupción ya había sido expuesta ante todo el país con la consulta anticorrupción liderada por ella en el 2018. La asociación de los partidos con la corrupción es una característica latente en su discurso: «sé que Colombia puede reconciliarse, que Bogotá puede ser un ejemplo de desarrollo sostenible y de cultura ciudadana, ciudadanos como yo, como usted, somos mayoría, unámonos, derrotemos a la corrupción derrotemos al pasado derrotemos a los partidos y saquemos adelante a Bogotá» (Noticias Caracol, 27 de agosto de 2019, min. 01:02:33–01:02:49). En su concepción, derrotar la corrupción significa al mismo tiempo derrotar a los partidos, sin importar que ella haga parte de uno de ellos.

Conclusiones

La aparición de las nuevas formas de hacer política con discursos diferentes a los tradicionales y las nuevas herramientas discursivas no es algo nuevo en la política local colombiana, sin embargo, la especificidad de las herramientas discursivas sí es un fenómeno que viene en aumento solo en los últimos años. A diferencia de Mockus y Fajardo, en los discursos de López y Quintero pueden rastrearse con más facilidad las herramientas específicas del discurso; además, el análisis específico que se hace aquí es también algo novedoso en el estado de la cuestión.

Por otro lado, el storytelling fue una parte fundamental para ambos candidatos. Aunque diferentes, ambos candidatos siguieron un mismo hilo conductos para su narrativa, se presentaron como jóvenes con dificultades para acceder a la educación pública. Para ambos, ese primer rechazo se vuelve un punto de encuentro con su electorado y un impulso para seguir adelante y demostrar su capacidad de superación. Luego, ambos candidatos estudiaron becados, lo que parece un mérito adicional que ninguno de los dos desaprovechó discursivamente. Asimismo, estudiaron luego en el exterior logrando títulos de maestría y doctorado en importantes universidades del mundo, lo que también fue agregando un valor de «expertos» y «técnicos» a su origen humilde.

Asimismo, la antipolítica fue un recurso discursivo también significativo, aunque se dio en vías un poco diferentes en ambos candidatos, Quintero y López usaron esta estrategia sabiendo que pertenecían o pertenecieron a partidos políticos desde sus inicios en la política. La herramienta discursiva de la antipolítica fue su bandera predominante en campaña. En el caso de Quintero, su discurso de no tener «partidos ni jefes políticos» logró bastante credibilidad, pese a que algunos medios insistían en lo contrario; y en el caso de López, su rechazo a la división izquierda–derecha y a la identificación de todo lo político como corrupto, así como su rechazo tajante a los partidos políticos tradicionales, logró que se desmarcaran de esa rancia manera de hacer política.

En este sentido, la democracia de audiencia se ha instalado en las prácticas de los políticos de las ciudades de Bogotá y Medellín, y esto se puede observar en el uso de las herramientas discursivas descritas. Tanto en López como en Quintero hay un afán de dirigirse a públicos específicos para solucionar problemas concretos como la corrupción, la pobreza o la educación, o demandas posmaterialistas como los problemas ecológicos o la conectividad y la virtualidad. Este es un rasgo también de la democracia de audiencia, en la que los temas de campaña no están necesariamente prestablecidos, sino que son los mismos políticos los que acotan esos issues y los ponen en la agenda pública (Manin, 1998).

Las herramientas discursivas aquí expuestas componen una parte del ecosistema de la nueva política electoral en Colombia, la cual parece dirigirse a un rechazo de la política y los políticos y se convierte en una democracia de audiencia.

Notas

* Este artículo se deriva de la investigación Nuevos partidos políticos: un análisis comparativo de su comportamiento en las ciudades de Medellín y Bogotá, financiada con recursos de la Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia, 2017–2019.

1 Para Teun Van Dijk (1997) el discurso se puede entender como un acto comunicativo que tiene tres aspectos funcionales: el primero es el uso del lenguaje, el segundo la comunicación de ideas y creencias, y el tercero la interacción en situaciones sociales. Este último aspecto es el que más interesa a las ciencias sociales, pues denota el componente contextual de los discursos.

2 Movimiento político fundado por Mockus en 2007.

3 Cadena de almacenes colombiana que cerró en 2012.

4 Subdirector de El Colombiano, conductor de los programas Operación Ciudad de Telemedellín y Zanahoria de Teleantioquia. También fue columnista de El Mundo, El Espectador y de la revista económica Dinero.

5 El Partido del Tomate fue una especie de partido antisistema que denunciaba casos de corrupción arrojando tomates a carteles en los que había fotos de personajes políticos que aquellos miembros calificaban como corruptos.

Referencias bibliográficas

1. Arenas, Juan Carlos y Escobar, Juan Carlos. (2000). Discursos políticos y resultados electorales en Medellín durante los años noventas. Estudios Políticos, 16, pp. 73–99. https://doi.org/10.17533/udea.espo.16704

2. Canal Teleantioquia. (10 de septiembre de 2019). Sin Tapujos, Entrevista con Gemma Mejía, Daniel Quintero y Jairo Herrán – Teleantioquia. [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=A0U8DOSY–7c

3. Charaudeau, Patrick y Maingueneu, Dominique. (2005). Diccionario de análisis del discurso. Amorrortu.

4. Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 295. (1.° de junio de 1995). Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995–1998 – Formar Ciudad. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393

5. Colombia. Concejo de Medellín. Acta 001. (2 de enero de 2004).

6. Crespo, Ismael; Cepeda, José Alejandro y Rojo, José Miguel. (2020). El triunfo de las campañas posmodernas. Los casos de las alcaldías de Bogotá y Medellín en las elecciones de 2019. Estudios Políticos, 59, pp. 253–278. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n59a11

7. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (s. f.). Encuesta de Cultura Política (ECP). Información 2023. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas–por–tema/cultura/cultura–politica–encuesta

8. El Tiempo. (2019, julio 5). Aumenta porcentaje de mujeres cabeza de hogar en Colombia. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/mujeres–cabeza–de–hogar–ya–son–4–de–cada–10–384530

9. Fair, Hernán. (2012). El discurso político de la antipolítica. Razón y Palabra, 80, pp. 517–532.

10. Fajardo, Sergio. (2000). Programa de Gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Medellín.

11. Figuereo Benítez, Juan Carlos y Vázquez González, José. (2022). El storytelling político en redes sociales: una revisión de literatura con enfoque en revistas científicas. En: Zugasti Azagra, Ricardo; Mancinas–Chávez, Rosalba; Pallarés–Navarro, Sandra y Sánchez–Gey Valenzuela, Nuria (coords.). Contenidos, medios e imágenes en la comunicación política (pp. 81–96). Fragua.

12. Gidengil, Elisabeth; Blais, André; Nevitte, Neil & Nadeau, Richard. (2001). The Correlates and Consequences of Anti–Partyism in the 1997 Canadian Election. Party Politics, 7 (4), pp. 451–513. https://doi.org/10.1177/1354068801007004005

13. Guix Oliver, Joan. (2008). El análisis de contenidos: ¿qué nos están diciendo? Revista de Calidad Asistencial, 23 (1), pp. 26–30. https://doi.org/10.1016/S1134–282X(08)70464–0

14. Gutiérrez Sanín, Francisco. (1995). Tendencias de cambio en el sistema de partidos: el caso de Bogotá. Análisis Político, 24, pp. 73–82.

15. Krause, Silvana; Kestler, Thomas y Lucca, Juan Bautista. (2013). Los Break–in parties en América Latina: ¿éxito o fracaso? Revista Debates, 7 (2), pp. 159–171. https://doi.org/10.22456/1982–5269.42030

16. Kienyke. (17 de mayo de 2019). Un día con: Daniel Quintero compartió con kienyke.com su historia de superación. [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=a899xIrhqb0

17. Lynch, Nicolás. (1999). Una tragedia sin héroes: la derrota de los aprtidos y el origen de los independientes: Perú, 1980–1992. Universidad Nacional de San Marcos.

18. Macías, Javier. (2019, octubre 14). Perfil Daniel Quintero. La voz política que nació en el «Tricen». El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/elecciones–2019/la–voz–politica–que–nacio–en–el–tricen–EC11758286

19. Mair, Peter. (2016). Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental. Alianza.

20. Manin, Bernard. (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid.

21. NotiCentro CM&. (30 de octubre de 2019). Pregunta Yamid: Daniel Quintero, Alcalde electo de Medellín. [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=P0k6k1KC–FE

22. Noticias Caracol. (27 de agosto de 2019). Propuestas de Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá – Elecciones 2019. [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xo8926psROI

23. Passotti, Eleonora. (2010). Marcas políticas en las ciudades. El declive de las maquinarias políticas en Bogotá, Nápoles y Chicago. Universidad del Rosario.

24. Protagonista. (s. f.). Claudia López. https://www.protagonista.com.co/claudia–lopez/

25. Ramírez, Pablo y Salcedo, Alba. (2019). Modernización de las campañas políticas en Colombia en el ámbito subnacional: Un análisis de las estrategias de comunicación política en las campañas de Bogotá y Medellín en 2019. (Tesis inédita de maestría). Universidad EAFIT, Medellín.

26. Restrepo, Vanesa. (2019, enero 31). La paradoja de vivir con hambre en la ciudad de la abundancia. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/antioquia/hambre–en–medellin–desnutricion–y–comida–desperdiciada–ID10133964

27. Restrepo Ossa, Ana María. (2021). El voto de clase y el discurso antipolítico en las elecciones locales de Medellín de 2019. (Tesis inédita de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín.

28. Salmon, Christian. (2007). Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península.

29. Schedler, Andreas. (1996). Anti–Political–Establishment Parties. Party Politics, 2 (3), pp. 291–312. https://doi.org/10.1177/1354068896002003001

30. Silva, Alicia; Pérez, Federico; Ruiz, Francisco y Martín, Tomás. (2009). Bogotá, de la construcción al deterioro 1995–2007. Universidad del Rosario.

31. Sudarsky, John. (2003). Participación, racionalidad colectiva y representación de Bogotá (2001–2003) desde la perspectiva de la acumulación de capital social. Hacia la formación de capital social en Bogotá. En: Rico de Alonso, Ana (ed.). Bogotá. Sistema político y cultura democrática. Seminario internacional. Alcaldía Mayor de Bogotá.

32. Tamayo, Heidy. (2019, octubre 27). Esto hará Daniel Quintero si se convierte en alcalde de Medellín. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/elecciones–colombia–2019/medellin/daniel–quintero–candidato–a–la–alcaldia–de–medellin–habla–de–sus–propuestas–424184

33. Van Dijk, Teun. (1997). Discourse as structure and process. Londres: SAGE.