ISSN (impreso) 0121–5167 / ISSN (en línea) 2462–8433

|

| Artista invitada Lina Velásquez De la serie Excavación Microestratigráfica Objeto (bloque de fotografías superpuestas con cortes hechos a mano) Dimensiones variables 2019 |

ENSAYO

Andrea Arango Gutiérrez1 (Colombia)

1 Politóloga. Magíster en Ciencia Política. Docente ocasional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: andrearango09–15@hotmail.com – Orcid 0000–0003–2328–5160 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=sX4CmQsAAAAJ

Fecha de recepción: octubre de 2023

Fecha de aprobación: septiembre de 2024

Cómo citar este artículo: Arango Gutiérrez, Andrea. (2024). Análisis de patronazgo en el régimen político colombiano a la luz de Alexis de Tocqueville. Un homenaje al profesor Iván Darío Arango. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 71. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n71a13

Resumen

El patronazgo es una característica informal del régimen político colombiano que constituye un obstáculo para la democracia. Este argumento se presenta como complemento al diagnóstico que el profesor Iván Darío Arango hace de la democracia colombiana, marcada por la anomia y el provincialismo como características de una sociedad lejana del ideal democrático. El objetivo de este texto es construir un puente, a partir de la teoría política, entre el análisis filosófico de las disposiciones morales y la mirada politológica «desde arriba», a partir de las instituciones políticas en sus dimensiones formal e informal. Las conclusiones concuerdan con el análisis toqcvilleano, según el cual, el cambio institucional es insuficiente sin una transformación cultural.

Palabras clave: Régimen Político; Democracia; Patronazgo; Análisis Tocquevilliano; Colombia.

Abstract

Patronal politics is an informal feature of Colombia's political regime that is an obstacle for democracy in Colombia. This argument serves as a complement for professor Iván Darío Arango's description of Colombian democracy, one that is driven by anomie and provincialism that characterizes a society far from the democratic ideal. The goal of this article is to build a bridge with political theory between the philosophical analysis of moral dispositions, and the “top–down” approach of Political Science that analyzes political institutions in their formal and informal dimensions. The conclusion goes along with the Tocquevillean analysis, in which institutional change is insufficient without cultural transformation.

Keywords: Political Regime; Democracy; Patronage; Tocquevillian Analysis; Colombia.

La pregunta moderna por la legitimidad política no permite abandonar la pregunta clásica por el régimen político, porque es el régimen el que establece los escenarios institucionales, donde tienen lugar los desarrollos de las diferentes disposiciones morales (Arango, 2018, p. 58).

Introducción

El patronazgo en Colombia, recientemente conocido por la opinión pública como el fenómeno de la «mermelada», se configura a partir de unas relaciones transaccionales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en las que el Congreso desempeña un rol de puente entre la administración nacional y las territoriales —departamentos y municipios— para facilitar cierta designación del gasto público, no siempre al servicio de los intereses comunes.

El esfuerzo por precisar un fenómeno informal y conceptualizarlo de forma clara, se debe a la necesidad de rastrear problemas anclados en las costumbres políticas y la cultura desde una perspectiva politológica; ya que los mismos han sido más estudiados por la filosofía, la antropología y el periodismo.

La mirada filosófica del profesor Iván Darío Arango analiza los obstáculos para nuestra democracia a partir de una perspectiva agencial, en busca de las disposiciones morales necesarias en el individuo para una sociedad democrática. En cambio, este análisis estructural busca el diseño institucional más propicio al contexto para fomentar esas disposiciones morales que también contribuyan a que en Colombia avancemos hacia una democracia de mayor calidad.

La apuesta de este texto consiste en complementar desde la ciencia política el diagnóstico de las dificultades que «desde arriba» —instituciones políticas y élites políticas— tenemos para la democracia y esbozar propuestas democratizadoras para nuestro país, con la convicción de que no se trata de un ethos cultural estático y fatal que nos impide ser democráticos, sino que, a través de los escenarios institucionales propicios y los liderazgos adecuados, se pueden incentivar las virtudes cívicas de valorar lo común y cuidar lo público.

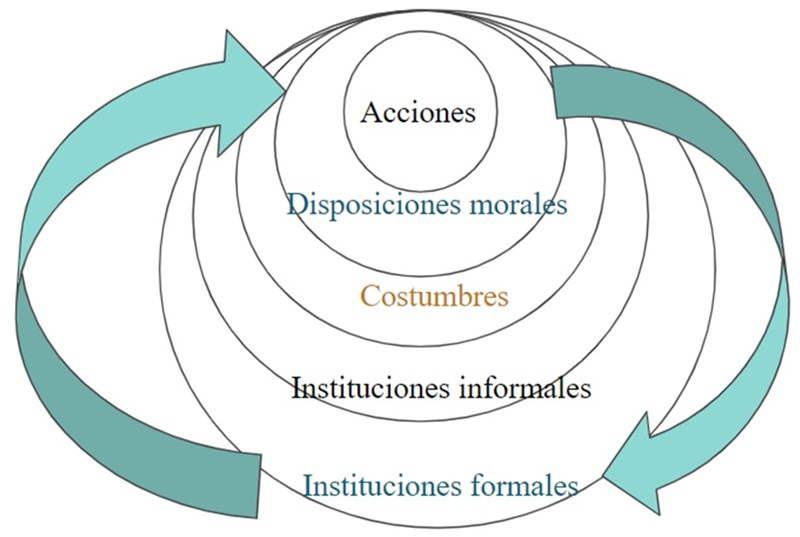

A partir de la teoría de la estructuración de Anthony Guiddens (Hay, 1997), los mecanismos formales —o forma que toma ante la ley el régimen político— dependen de la acción individual de los agentes libres que al manifestar sus disposiciones morales de forma constante e intencionada en la esfera pública —las cuales dependen de las costumbres— construyen interacciones que permanecen en el tiempo y generan expectativas, cristalizándose en instituciones informales que luego se positivizan en las formales. Es así como se van creando capas con el tiempo, al estilo de una cebolla que se va formando desde adentro hacia afuera. Esta forma de análisis, que parte del individualismo metodológico e inserta las disposiciones morales como el motor de la acción, es la apuesta del profesor Arango y entraña un alto grado de idealismo que los politólogos nos hemos visto en la tarea de matizar con enfoques más realistas. Es por ello que el objetivo es complementar ese análisis con la visión inversa.

En cambio, desde la apuesta dialéctica del realismo crítico de autores como Roy Bhaskar, Nicos Poulantzas y Bob Jessop (Hay, 1997) se entiende que la relación no ocurre en la vía antes mencionada, sino desde afuera hacia adentro, donde las capas de la estructura o las instituciones formales e informales —no sólo políticas, sino, sobretodo, económicas—, así como las costumbres, condicionan las posibilidades de acciones de los agentes y les presentan un abanico de posibilidades limitado según su ubicación en la dinámica económica de la sociedad. Es a partir de ese abanico de posibilidades que los actores adoptan una estrategia relacional para equilibrar o desequilibrar relaciones de fuerza que les permitan adelantar sus objetivos (Jessop, 2017), evidenciando que el motor de la acción no son las disposiciones morales, sino el contexto material que desde el análisis institucionalista no es necesariamente economicista, sino más bien un contexto determinado por variables políticas.

Si bien es cierto que en el enfoque estratégico–relacional de Jessop (2017) existen unos objetivos a alcanzar que en últimas sí pueden estar impulsados por ciertas disposiciones morales, como el humanismo que hay detrás de querer unas condiciones más equitativas para el pleno desarrollo de las potencias vitales de los seres humanos, de cara a lograr los objetivos trazados los actores pueden adoptar estrategias que incluso atenten contra las convicciones más íntimas.

En la gráfica 1 se muestra cómo se construyen las capas de la cebolla y cómo se puede leer el relacionamiento de las variables: desde adentro hacia afuera, como lo hace el profesor Arango; o desde afuera hacia adentro, como lo hace el realismo crítico. La idea es generar un análisis complementario a partir de ambas visiones.

Gráfica 1. Capas de la cebolla. Relacionamiento de variables.

Fuente: elaboración propia a partir de Arango (2018).

1. El patronazgo y la posibilidad de cambiar las costumbres

Es así como para analizar el fenómeno del patronazgo, entendido como una forma de hacer política:

En sociedades donde los individuos organizan sus intereses políticos y económicos, primordialmente alrededor de intercambios personales de beneficios y castigos concretos, a través de cadenas de conocidos; y no, principalmente alrededor de principios abstractos e impersonales tales como las creencias ideológicas o las características económicas como la de clase, las que incluyen a mucha más gente que a uno mismo, de hecho, gente que no se ha conocido en persona. En esta política del premio y el castigo individual, el poder va a aquellos que pueden posicionarse como patrones con una larga y dependiente base de clientes (Hale, 2015, pp. 9–10. Traducción propia).

Esto caracteriza la institucionalidad informal en Colombia y constituye un obstáculo para la construcción colectiva y la calidad de la democracia, en tanto no obedece a disposiciones morales que valoren lo público, sino egoístas, las cuales responden a carencias en un contexto precario, pero además a prácticas heredadas del legado colonial y convertidas en costumbres.

Las costumbres son pues el punto de enlace entre las dos perspectivas de la cebolla, el punto nodal a desentrañar. Puesto que tanto desde el idealismo filosófico como desde el realismo politológico se entiende que las disposiciones morales no son siempre tendientes a fines colectivos, pueden serlo también a fines egoístas, pero se reconoce que sí hay una interdependencia entre esas disposiciones y las costumbres, de modo que unas costumbres favorables a los valores democráticos fomentarán unas disposiciones morales tendientes al bien común.

Pienso que el tránsito en el foco de análisis de las disposiciones morales hacia las costumbres, estuvo marcado en el profesor Arango por su lectura de Alexis de Tocqueville. La pregunta de fondo es: ¿es posible cambiar las costumbres de un pueblo? Para responder a la pregunta de forma afirmativa, hay que remitirse al momento histórico que vivió Alexis de Tocqueville, en el que en efecto ocurrió un cambio de costumbres en Francia a raíz de la coyuntura crítica de la Revolución francesa.

Durante la construcción del nuevo régimen, Tocqueville fue enviado como funcionario a Estados Unidos para observar el sistema penitenciario en una sociedad democrática. A partir de esa experiencia escribió el primer ejercicio comparado (Morlino, 2010), analizando el contexto cultural norteamericano y las características de base que permitieron el florecimiento de la democracia. Esos análisis también lo han consolidado en la actualidad como precursor de la sociología (Aron, 2007).

Para ilustrar que sí es posible un cambio de costumbres, Tocqueville rastreó el surgimiento del igualitarismo jurídico, tan evidente en América y apenas naciente en Francia, a partir de la caída del antiguo régimen monárquico, el cual basaba la obediencia al derecho en principios divinos:

¿No veis que las religiones se debilitan y desaparece la noción divina de los derechos? ¿No descubrís que las costumbres se alteran y que con ellas se borra la noción moral de derechos?¿No percibís que en todas partes las creencias dejan lugar a los razonamientos y los sentimientos a la reflexión? Si en medio de este desquiciamiento universal no conseguís unir la idea de los derechos al interés personal, que se ofrece como el único punto inmóvil en el corazón humano, ¿qué os quedará para gobernar el mundo sino el miedo? (Tocqueville, 2010, p. 438).

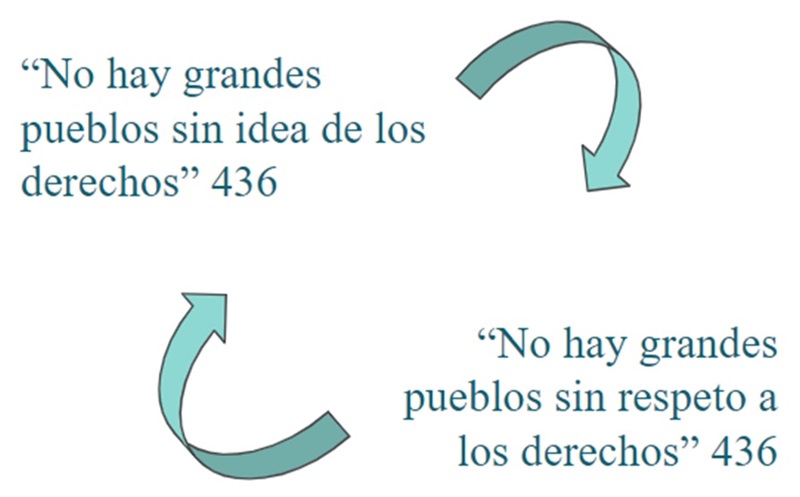

Sin embargo, ese cambio de percepción del derecho a partir de un cambio de costumbres estuvo, sin duda, orquestado por un trasfondo histórico y cultural de larga duración y con anclaje contextual europeo, efecto de la Revolución científica y del movimiento de la Ilustración, a partir de los cuales los pueblos fueron cambiando sus ideas del derecho y exigiendo un cambio formal legal de estos por medio de revoluciones burguesas. El resultado fue una retroalimentación positiva en un círculo virtuoso en el que las nuevas ideas del derecho, producto del cambio cultural, se habían positivizado y eran entonces derechos obtenidos por reclamos populares, generando así que se acataran las instituciones formales al ser reflejo de prácticas informales institucionalizadas y de nuevas costumbres acordes con las necesidades de la población (véase gráfica 2).

Gráfica 2. Círculo virtuoso del derecho.

Fuente: elaboración propia a partir de Tocqueville (2010).

Esto también se expresa al afirmar que: «las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres. Las costumbres forman el único poder resistente y duradero en el pueblo» (Tocqueville, 2010, p. 483).

2. La variable contextual para el cambio de costumbres en Colombia

Luego de saber que las costumbres sí pueden cambiar en tanto que Francia logró dejar de lado el legado monárquico y convertirse en una república, ¿qué se necesita para cambiar las costumbres y qué tan fácil es lograrlo? Es evidente que el cambio cultural es lento, por lo que se habla de un proceso de larga duración.

El cambio democrático que ocurrió en Europa y Norteamérica se venía preparando a partir de eventos previos de gran calado que sin duda alguna impactaron a América Latina en el periodo de las independencias. Sin embargo, nuestra experiencia colonial dista mucho de las trayectorias históricas de Francia y Estados Unidos, algo que se ha vuelto fundamental para el análisis de los fenómenos políticos por parte del profesor Arango a partir de su lectura de Alexis de Tocqueville (2010) y de Fernando Guillén Martínez (2015), y que yo cada vez veo más significativo a partir del estudio de la política comparada y la literatura sobre la democratización a la luz de Guillermo O'Donnell (2010) para entender que el fenómeno del patronazgo se da al interior del régimen político y es una manifestación de la institucionalidad informal, contraria al diseño institucional formal, donde no ocurre la retroalimentación positiva que forma un círculo virtuoso (véase gráfica 2), sino un círculo vicioso en el que las ideas de los derechos que tiene el pueblo distan mucho del ordenamiento jurídico positivo, por lo que no hay respeto a los derechos consagrados en la ley.

Para dar cuenta de la persistencia del clientelismo en los regímenes políticos latinoamericanos se requiere de un análisis cultural y contextual que parta de conceptos occidentales, pero que se adapte a nuestra realidad y así poder desentrañar las disposiciones morales posibles en nuestras latitudes. Hay que insistir en que los problemas políticos tienen un alcance medio de generalización y que las conclusiones no son universales, en ello han sido enfáticos los comparatistas que se ocupan de América Latina o de otras áreas del planeta. A conclusiones similares llegó el profesor Arango (2013) al advertir la importancia de una filosofía menos abstracta para apostar por un enfoque fenomenológico que se ocupe de las costumbres, las cuales están, sin duda, ancladas a contextos determinados.

En esa misma vía contribuyó O'Donnell al hablar de la otra institucionalización (1996b) o la institucionalización informal de la democracia (1996a) en América Latina, en las que evidenció que luego de las transiciones a la democracia desde regímenes burocrático autoritarios, o dictaduras militares, se habían obtenido las condiciones mínimas para hablar, por lo menos, de poliarquías o de democracias electorales y formales, pero que las prácticas institucionales propiciaban particularismos y un uso patrimonial del Estado, realidades estas alejadas del ideal moderno de Estado burocrático y de democracia liberal.

Aunque Colombia no atravesó la senda del autoritarismo burocrático en la época de la Guerra fría, ya que los mecanismos electorales han permanecido vigentes en contextos con cierta competencia entre, por lo menos, dos opciones políticas, sí hemos experimentado autoritarismos civiles que, aunque elegidos popularmente, han usado herramientas institucionales como el estado de sitio o el de conmoción interior, al mejor estilo de un orangután con sacoleva (Gutiérrez, 2014).1 Es por la persistencia en las prácticas democráticas formales que Colombia es catalogada como la democracia más antigua de América Latina, aun así, los problemas que evidencia O'Donnell de la institucionalización informal en el seno del proceso de re–democratización latinoamericano, los cuales comenzaron a aparecer o a reaparecer en los países vecinos, en Colombia nunca cesaron de manifestarse. Es decir, la experiencia dictatorial no sólo fue la represión de los derechos políticos, sino la tecnificación de prácticas al interior del régimen político que cortó con redes de favores particulares que operaban dentro de los canales democráticos y que, una vez restablecidos, comenzaron a re–configurarse.

En el caso colombiano, los canales democráticos usados para fines privados siempre permanecieron en funcionamiento y aun hoy vemos que el Partido Liberal es el actor más poderoso dentro del régimen político, lo cual garantiza su supremacía a través de prácticas informales institucionalizadas de tipo clientelar durante el ciclo electoral y de tipo patronal durante la gestión legislativa, ya que es el partido más experto en hacer oposición extorsiva al Ejecutivo desde el Congreso.2

Si bien es cierto que la constitución política de 1991 fue nuestro equivalente a las transiciones latinoamericanas hacia la democracia, lo cierto es que nuestro cambio fue cuantitativo, es decir, de grado, mientras que el de los demás regímenes latinoamericanos fue cualitativo, ya que no es lo mismo pasar de una dictadura a una democracia que pasar de una democracia restringida y bipartidista a una democracia participativa y multipartidista. De hecho, aun cuando nuestra Carta constitucional es en el papel altamente democrática y participativa, la cual promulga desde lo formal una democracia de calidad, en las prácticas informales institucionalizadas y en las costumbres no lo es tanto, evidenciando la dinámica mencionada del círculo vicioso y configurando una democracia de papel.

Adicionalmente, para ilustrar lo difícil y lentos que son los cambios de las costumbres: el diseño institucional formal de la Constitución de 1991 prohíbe expresamente en sus artículos 351 y 355 los auxilios parlamentarios que permitía la Constitución Política de 1886, los cuales son la misma «mermelada» o práctica del patronazgo, la cual consiste en asignarles a los congresistas unas partidas presupuestales para priorizar un porcentaje del gasto público en proyectos de inversión en sus bastiones electorales de cara a pagar los favores políticos en su gestión legislativa que adquirieron durante el ciclo electoral (Durán y Montenegro, 2002).

Frente a la persistencia del fenómeno, Luis Javier Orjuela Escobar (2005) señala que el texto constitucional de 1991 eliminó:

Al menos formalmente, los llamados auxilios parlamentarios, es decir, los dineros que el gobierno incluía en el presupuesto nacional a favor de los congresistas, a cambio de la aprobación de sus proyectos de ley. Sin embargo, esta práctica sigue siendo usada por el ejecutivo, quien ha visto en ella la única manera de sacar adelante sus políticas de reestructuración económica. Esta situación ilustra el carácter híbrido de los regímenes políticos latinoamericanos, en los cuales se combinan las viejas prácticas políticas clientelistas y las necesidades tecnocráticas de reestructuración económica (p. 103).

Esto muestra las resistencias al cambio de las costumbres de cara a legados trazados de tiempo atrás, como lo son los legados coloniales de la monarquía española o los diseños institucionales previos, como la Constitución Política de 1886. Este fenómeno se conoce como la teoría del camino dependiente (North, 1990), que no significa la manifestación de un ethos cultural inamovible, sino que, al poder rastrear el origen del fenómeno, podemos evidenciar que no siempre estuvo allí, lo que implica que es posible el cambio a través de la apropiación de los nuevos diseños institucionales democráticos, su uso y profundización, en vez de insistir en su debilitamiento por no verlos todavía operando en la práctica.

Finalmente, el empoderamiento de liderazgos acordes con los diseños institucionales democráticos es también inspirador para la población en general que, al ver la dimensión simbólica del poder ejercido por quienes se comportan acorde con la constitución, se ve animada a hacer lo propio; tal y como lo estamos viendo ahora con un protagonista de la creación de la constitución del 91 por fin encabezando el Estado colombiano.

3. Una propuesta tocquevilliana frente al fenómeno del patronazgo

El patronazgo como expresión del régimen político en su dimensión informal, que da cuenta de prácticas patrimoniales en favor de intereses privados, es claro que socava la democracia, entendida como el régimen político en favor de los intereses del pueblo. Esto es evidente desde la tradición francesa moderna del état de droit que reposa sobre el principio de la soberanía popular; sin embargo, las impresiones de Tocqueville sobre la forma en la que opera la democracia en América podrían llevarnos a concluir que prácticas como el patronazgo, puestas a la luz pública y ancladas a intereses de base, serían en verdad una expresión democrática de corte liberal.

Para entender la defensa del patronazgo bajo la lupa norteamericana, Germán Burgos (2009) resulta especialmente útil cuando conceptualiza el Estado de derecho en América Latina. Ilustra de forma muy aguda que nuestra tradición constitucional tiene legado colonial ibérico, pero se emancipa con formas francesas, recientemente modificadas por la influencia norteamericana, de modo que cada vez los países latinoamericanos sacrifican más su visión del Estado de derecho bajo premisas republicanas y populares propias del état de droit francés, en el que la legitimidad es fundamental para dar paso al rule of law norteamericano, en el que la lucha contra el autoritarismo es central y funciona bajo premisas liberales e individualistas.

El mismo contraste de Burgos lo hacía Tocqueville (2010) cuando comparaba la jurisprudencia anglosajona con el positivismo jurídico francés, al observar que: «El jurista inglés indaga lo que se ha hecho; el jurista francés, lo que se ha tenido intención de hacer; el primero quiere pruebas, el segundo argumentos; uno quiere sentencias, el otro, razones» (p. 471). A partir de lo cual muestra que las pasiones populares en América son siempre contenidas por los juristas que conforman una suerte de aristocracia, mientras que en Francia ocurre una embriaguez popular que el autor considera peligrosa para la estabilidad del nuevo régimen.

Tocqueville (2010) evidenció la primacía del individuo en los derechos de los americanos y rastreó el éxito de ese régimen político en la posibilidad que le da a sus miembros de ser dueños de sus derechos y ejercerlos constantemente: «El niño mata cuando ignora el precio de la vida, arrebata la propiedad de otro antes de saber que le pueden robar la suya. El hombre del pueblo, en el momento en que se le conceden derechos políticos, se encuentra con relación a sus derechos en la misma posición que el niño frente a toda la naturaleza» (p. 439).

Es decir, una vez se es dueño de los derechos y se ejercen en cabeza propia se comienzan a valorar. En ese mismo sentido es que al precursor de la comparación le impresionó la forma en la que los americanos le han entregado a los ciudadanos del común funciones tan elevadas dentro de su tradición jurídica como la del jurado, en la que se le da la posibilidad a los ciudadanos de ser parte del proceso de acusación en un estrado judicial como testigos y luego poder dar el veredicto final de condena o absolución en un proceso de deliberación con otros conciudadanos. Todo lo que para Tocqueville es una oportunidad de elevar las costumbres del pueblo hacia altas responsabilidades con las instituciones democráticas, lo que contribuiría a la estabilización y al orden del régimen democrático.

La receta de bajar a los ciudadanos la dignidad del jurado, aplicada al caso del patronazgo, podría ser leída como positiva para una democracia de corte más liberal al estilo anglosajón. Si los representantes políticos tienen el poder de bloquear o dejar fluir las relaciones entre el Gobierno central y los territoriales, se contribuiría a la división de poderes y a robustecer el sistema de pesos y contrapesos tan importantes para la concepción anglosajona del rule of law; asimismo, enlazar el accionar de los representantes con la búsqueda de beneficios para los territorios de donde procede su base electoral llevaría a la concepción madisoniana de democracia, en la que el pluralismo de los intereses contrapuestos entre sí reforzaría la imposibilidad de la supremacía de un poder, aun cuando fuese arrogado en nombre del pueblo.

Si bien es cierto que la misma tradición jurídica latinoamericana es más cercana a la francesa, las prácticas informales del particularismo que son vistas por esta tradición como faccionalismo desde la mirada anglosajona pueden ser entendidas como la manifestación de los intereses plurales de la sociedad. Sin embargo, lo cierto es que hoy esos particularismos en Colombia son altamente desiguales y ocultos, lo que en efecto se convierte en herramientas privilegiadas para saquear de forma sofisicada el erario, por lo que habría que contribuir a que las instituciones informales que se resisten a desaparecer sean más bien visibilizadas de forma que la sociedad civil las pueda controlar.

Notas

1 Nuestro equivalente a las dictaduras latinoamericanas, en el marco de la guerra contra el comunismo a la luz de la Guerra fría, fue un gobierno civil y electo popularmente: el de Julio César Turbay Ayala (1978–1982) con su Estatuto de Seguridad Nacional.

2 Lo vimos con Iván Duque en el marco de la moción de censura a su ministro de Defensa, Diego Molano, durante el estallido social de 2021, y lo estamos viendo ahora con la aprobación de la reforma tributaria del nuevo gobierno de Gustavo Petro.

Referencias bibliográficas

1. Arango, Iván Darío. (2013). Bases conceptuales de la democracia. Universidad de Antioquia.

2. Arango, Iván Darío. (2018). Actualidad de la filosofía política y otros ensayos. Universidad EAFIT.

3. Aron, Raymond. (2007). Alexis de Tocqueville y Karl Marx. En: Ensayo sobre las libertades (pp. 15–61). Alianza.

4. Burgos, Germán. (2009). El Estado de derecho según el Banco Mundial. Estado de derecho y globalización: el Banco Mundial y las reformas institucionales en América Latina (pp. 117–146). Universidad Nacional de Colombia.

5. Durán, Vanessa y Montenegro, Alejandra. (2002). Partidas de inversión social regional.(Tesis inédita de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D. C. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/55479/Tesis–53.pdf?sequence=1

6. Guillén Martínez, Fernando. (2015). El poder político en Colombia. Planeta.

7. Gutiérrez Sanín, Francisco. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910–2010). Penguin Random House.

8. Hale, Henry. (2015). Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge University. https://doi.org/10.1017/CBO9781139683524

9. Hay, Colin. (1997). Estructura y actuación (Agency). En: Marsh, David y Stoker, Gerry (eds.). Teoría y métodos de la ciencia política (pp. 197–213). Alianza.

10. Jessop, Bob. (2017). El Estado como una relación social. En: El Estado. Pasado, presente y futuro (pp. 97–143). Los Libros de la Catarata.

11. Morlino, Leonardo. (2010). Introducción a la investigación comparada. Alianza.

12. North, Douglass. (1990). Cambio institucional. En: Instituciones, cambio institucional y desempeño económico (pp. 110–136). Fondo de Cultura Económica.

13. O'Donnell, Guillermo. (1996a). Ilusiones sobre la consolidación. Nueva Sociedad, 144, pp. 70–89.

14. O'Donnell, Guillermo. (1996b). Otra institucionalización. Política y Gobierno, II (2), pp. 219–244.

15. O'Donnell, Guillermo. (2010). Democracy, Agency, and the State. Theory with Comparative Intent. Oxford University. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199587612.001.0001

16. Orjuela Escobar, Luis Javier. (2005). El proyecto de liberalismo social: la constitución política de 1991. En: La sociedad colombiana en los años noventa: fragmentación, legitimidad y eficacia (pp. 87–109). Uniandes.

17. Tocqueville, Alexis de. (2010). La democracia en América. Trotta.