Introducción

En la evaluación de la calidad de los servicios de salud es determinante explicitar quién evalúa y bajo qué criterios se realiza este proceso. En este sentido, históricamente, esta responsabilidad ha recaído sobre el personal asistencial, pero en la actualidad la perspectiva del paciente aparece como un indicador tan importante como la calidad técnica [1,2]. Bajo esta lógica, se define un servicio de calidad como la satisfacción de las expectativas del usuario de la atención en salud, en el marco del respeto de sus derechos, dignidad e idiosincrasia [3].

Lo anterior fundamenta la importancia de la calidad funcional o centrada en la perspectiva de los pacientes, para lo cual se dispone de diversos constructos e instrumentos confiables y válidos como el servqual [4]. Este enfoque de la calidad centrada en la percepción del paciente da cuenta de aspectos como el poder, la influencia, la autonomía, la subordinación, la motivación, entre otros temas relacionados con la atención en salud, que pueden tener efectos importantes en la conducta de las organizaciones, su personal, el paciente mismo y, en último término, la calidad de la atención en general [5].

En Colombia, la Ley 100 de 1993, en su artículo 153, incluye la calidad en la atención como un factor crítico para el éxito del sistema de salud, fijando a los proveedores la obligación de establecer mecanismos para su medición; no obstante, tradicionalmente, esto se ha centrado en indicadores puntuales de la prestación del servicio y se ha obviado la evaluación de la calidad percibida mediante constructos con buenas propiedades psicométricas. En el país se dispone de algunos antecedentes de investigación sobre calidad percibida por usuarios de cuidados de enfermería o pacientes hospitalizados [6-8].

En este orden de ideas, se dispone de un constructo de calidad basado en las experiencias del paciente, denominado “Picker Patient Experience” (ppe), el cual es útil, válido, coherente, de secuencia lógica y fácil comprensión, buena estabilidad, con puntuación de legibilidad de Szigriszt de 80 (muy fácil de leer), con una alta consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79), por lo que constituye una excelente escala para medir y monitorear la calidad en salud [9,10]. Sin embargo, en Colombia no se dispone de un estudio que haya evaluado su desempeño psicométrico, como eje para garantizar la validez y la reproducibilidad de los perfiles de la calidad derivados de esta escala.

Lo expuesto toma mayor importancia en sujetos que participan en investigaciones, en quienes es frecuente que el reclutamiento lo haga el mismo médico tratante, lo que podría poner al paciente en situación vulnerable, por la asimetría en la relación entre médico y paciente, o al no dimensionar los riesgos, las responsabilidades y los derechos que adquiere en tales estudios [11], lo que podría relacionarse con una menor calidad percibida por parte de los pacientes.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la reproducibilidad y la validez del cuestionario de calidad percibida ppe en participantes de investigaciones en una institución de alta complejidad de Medellín, Colombia, que ofrece servicios de consulta general y especializada, ayudas diagnósticas, urgencias, cirugía, hospitalización, unidades de cuidado intensivo y especial, y trasplantes.

Se debe precisar que esta investigación parte de la versión 2.0 en español del ppe-33, pero debido a las características de la población de estudio, no aplicaban las siete preguntas relacionados con el egreso del servicio médico, por lo que este estudio se basa en una versión modificada que se propone denominar ppe-26, aplicable a participantes de estudios clínicos y epidemiológicos en Colombia.

Metodología

Tipo y sujetos de estudio

Evaluación psicométrica con 241 sujetos. Para el tamaño de la muestra se tuvo presente cumplir el mínimo de individuos para un análisis factorial, que exige 8 por cada variable o ítem.

Los criterios de inclusión fueron la participación en una investigación observacional, tener 18 o más años, y aceptar voluntariamente participar del estudio, lo cual se consignó en el consentimiento informado.

Se excluyeron personas analfabetas o con limitaciones cognitivas que generen dificultad o incapacidad para comprender los ítems del ppe, criterio aplicado por parte del equipo médico del estudio en que participaba cada sujeto.

Escala Picker Patient Experience

Constructo elaborado por Picker Institute y adaptado al español por el grupo de Volke en 2002, basado en 15 o 33 preguntas, que dan cuenta de las siguientes áreas: 1) respeto al paciente, a sus preferencias, necesidades y cultura, incorporando temas como dignidad, privacidad, autovalencia y toma de decisiones; 2) coordinación e integración del cuidado, a través de un sistema de atención de salud y social; 3) información, comunicación y educación respecto al estado clínico, a fin de facilitar autonomía, autocuidado y promoción en salud; 4) entorno físico: manejo del dolor, aseo y confort; 5) apoyo emocional hacia el paciente y su familia; 6) inclusión de la familia o cuidadores en la atención; 7) información necesaria para el autocuidado del paciente fuera del entorno clínico y 8) acceso a la atención [12-14].

Su interpretación puede ser para cada ítem o un índice general, lo que permite evaluar e intervenir los puntos específicos de la prestación del servicio, medir la calidad percibida, realizar comparaciones internacionales, suprimir o adicionar ítems afines al constructo, sin alterar su validez [9,15].

El ppe ha demostrado buenas propiedades de reproducibilidad y validez psicométricas, cuando se ha adaptado o aplicado en diferentes países, o con un número diferente de ítems [9,10].

Recolección de la información y control de sesgos

La fuente de información fue primaria, basada en el ppe-26 y variables sociodemográficas.

Se contó con autorización para el uso de la escala por parte de las autoras de la escala.

Se comprobó la validez de la apariencia del ppe con diez pacientes, para determinar la comprensión y la aceptación, y con un grupo interdisciplinario, con el fin de determinar la idoneidad y la aplicabilidad. Este grupo estuvo conformado por un enfermero especializado en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, una médica epidemióloga, un médico internista, dos epidemiólogos, una médica con maestría en Calidad en Salud, y dos expertos temáticos para confirmar la comprensibilidad global del cuestionario en Colombia. Vale precisar que la validación de la apariencia se realizó en simultánea con pacientes y expertos.

Asimismo, se capacitó a los encuestadores para aplicar la escala cara-cara o de manera telefónica, según la decisión del encuestado; además, la aplicación de la encuesta en los pacientes con un nivel de escolaridad mínimo de secundaria demostró que la escala puede ser autoadministrada. El tiempo de administración de la escala fue de aproximadamente 10 minutos.

Análisis estadístico

La base de datos se elaboró en spss versión 24.0®, de ibm.

La descripción se basó en frecuencias y medidas de resumen.

En la reproducibilidad, se midieron los criterios de fiabilidad con el alfa de Cronbach y la consistencia interna con correlaciones de Spearman. Se evaluaron la validez de contenido, por medio de un análisis factorial exploratorio, con extracción por componentes principales, para determinar las cargas factoriales o coeficientes lambda, y la validez predictiva, con la proporción de la varianza explicada por los ítems del cuestionario, garantizando la bondad de ajuste con Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlet.

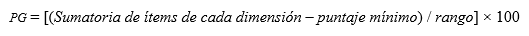

Con los ítems del ppe se realizó una sumatoria, para obtener el puntaje global (pg), donde cero indica peor resultado y cien el mejor, con la siguiente Fórmula 1:

Este puntaje se comparó con las variables independientes del estudio, así: 1) con las ordinales, como escolaridad y estrato socioeconómico, mediante la correlación rho de Spearman; 2) con las cuantitativas, como la edad y el número de hijos, con rho de Spearman; 3) con las variables politómicas nominales, como estado civil y ocupación, con la prueba H de Kruskal Wallis, y 4) con el sexo, a través de la U de Mann Whitney, dado el incumplimiento del supuesto de normalidad evaluado con la prueba Kolmogorov-Smirnov con corrección de Liliefors.

Consideraciones éticas

Se aplicaron las directrices internacionales de la Declaración de Helsinki y la normativa nacional dada por la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, según la cual este estudio se considera sin riesgo [16,17].

El estudio contó con aval del Comité Operativo de Investigaciones de la Universidad ces y del Comité de Ética de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (ips), con aval del 31 de mayo de 2018.

Resultados

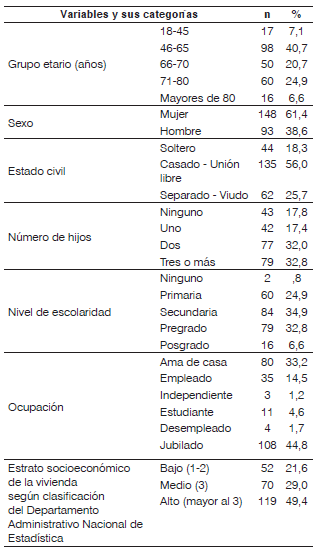

El grupo de estudio presentó una edad promedio de 64,3 ± 13,6, con un 50 % de los datos centrales entre 59,5 y 72,0; el rango osciló entre los 18 y los 89 años.

La mayor proporción fue adultos mayores, casados o en unión libre, con dos o más hijos, 39,4 % con estudios de educación superior, jubilados y estrato socioeconómico medio-alto; el 3,7 % era de estrato 1 (véase Tabla 1].

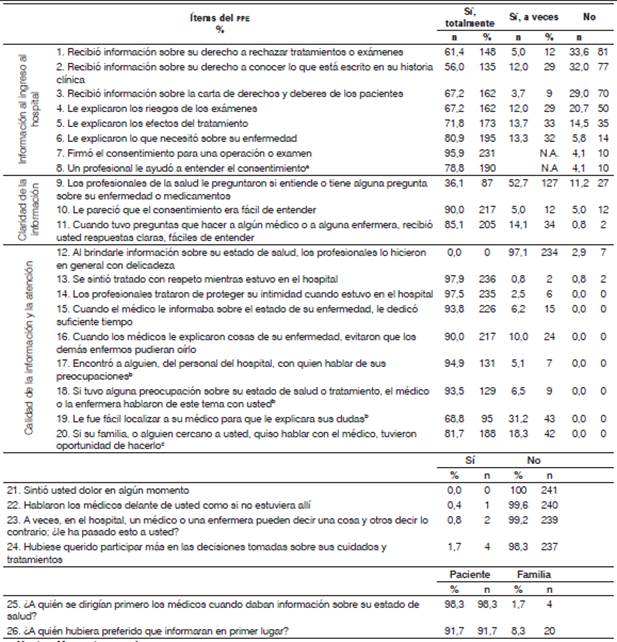

En relación con la claridad de la información, más del 90 % la calificó de manera positiva, o indicó que médicos y enfermeras suministraron información sobre su enfermedad, tratamientos y consentimiento informado. Resultados similares se obtuvieron en los ítems de la calidad de la relación con los profesionales de la salud, la información y la atención en general (véase Tabla 2].

La fiabilidad fue satisfactoria, con alfa de Cronbach de 0,70. Probablemente no fue más alta, porque algunos ítems se aproximaron a una constante, dado que más del 90 % de los sujetos del estudio dieron la misma respuesta. En la consistencia interna, solo la mitad de los ítems presentó correlaciones iguales o mayores que 0,30 con el pg del ppe, lo que corresponde a un 50 % (13/26 ítems) de éxito en esta propiedad, el cual se elevó al 87 % (13/15 ítems), al no incluir aquellos ítems donde más del 90 % de las respuestas fueron iguales en todos los sujetos del estudio (véase Tabla 3].

Tabla 3

Propiedades psicométricas del ppe en el grupo de estudio.

De manera similar, en la validez de contenido solo se halló un porcentaje de éxito (cargas factoriales o coeficientes λ iguales o mayores que 0,30) de un 61 % (16/26 ítems), el cual se aumenta al 93 % (14/15 ítems) al excluir los ítems que tendieron a ser constantes en las respuestas de los sujetos de estudio. En este último caso, la validez predictiva fue moderada, con una proporción de la varianza explicada del 55 % (véase Tabla 3].

El puntaje del ppe presentó una media de 86,2 ± 7,6. El 50 % de los valores centrales osciló entre 80,8 y 92,3, con rango entre 62 y 98, lo que demuestra la excelente percepción de calidad en el grupo de estudio. Este puntaje no presentó asociación con la edad, el número de hijos, la escolaridad ni el estrato socioeconómico de la vivienda (p Rho Spearman > 0,05); tampoco mostró asociación con el estado civil ni la ocupación (p Kruskal Wallis > 0,05). Solo se halló asociación estadística con el sexo, siendo menor la mediana del puntaje en las mujeres (Me = 85; rango intercuartil -ri- = 81-92) en comparación con los hombres (Me = 87; ri = 83-94).

Discusión

En las ips y otros ámbitos clínicos, las mediciones de la satisfacción del paciente o la de su percepción de calidad asistencial suelen presentar múltiples limitaciones teóricas y metodológicas, dado que generalmente no se hacen con instrumentos que expliciten un proceso de construcción y validación exhaustivo, o por no contar con un constructo de calidad explícito. En este sentido, un constructo se define como un concepto concebido o adoptado con un fin científico determinado o de medición bien delimitado, establecido de manera precisa y explícita, o como parte de los esquemas teóricos que pueden ser observados y medidos; en general, es usado para características que no son directamente observables, como la inteligencia, la depresión, la ansiedad o, en este caso, la calidad [18-20].

Durante los últimos treinta años, las instituciones de salud a nivel mundial comenzaron a incluir las percepciones de los pacientes en las mediciones, al confiar en los juicios aportados acerca de sus experiencias de salud, para mejorar la calidad asistencial o la atención, mediante la aplicación de instrumentos validados para monitorear aspectos significativos de calidad [15,21]. En este sentido, el actual estudio evidencia la relevancia de sumar, a los desenlaces clínicos tradicionales, la perspectiva del paciente en temas relacionados con diferentes aspectos que redundan en una mayor satisfacción con la atención recibida, como la claridad y la calidad de la información, el respeto, el apoyo emocional, la participación de familiares, entre otros asuntos incluidos en el ppe.

En la búsqueda de referentes bibliográficos, no se encontraron estudios sobre la calidad percibida en investigaciones; otras publicaciones se ocuparon de pacientes hospitalizados o de atención ambulatoria. En el contexto latinoamericano, solo Chile ha efectuado mediciones de calidad con el ppe en pacientes hospitalizados, y en Colombia no se ha reportado ningún uso del ppe [10,22-26]. Esto evidencia la novedad de la actual población de estudio, en quienes la participación en investigaciones puede derivar en una vigilancia médica de mayor rigor y continuidad, y con ello, una percepción de la calidad altamente satisfactoria (independiente de las características de base del grupo), con resultados promedio superiores a 80 (en una escala de cero a cien), lo que resulta mayor a los estudios citados previamente.

Dada esta baja aplicación del ppe en contextos similares a los del actual estudio, no resulta fácil contrastar los hallazgos centrales. Sin embargo, los pocos estudios disponibles en este constructo (incluyendo esta investigación) evidencian buenas propiedades psicométricas, en términos de reproducibilidad, validez, sencillez, sensibilidad, utilidad y factibilidad [9,10] en diferentes poblaciones, lo que constituye un argumento potente para fomentar la aplicación del ppe en ámbitos clínicos, hospitalarios e investigativos.

Sumado al buen desempeño psicométrico, es oportuno citar otras características del ppe, como el permitir la realización de comparaciones internacionales, interpretar ítems puntuales o el perfil global de calidad, así como la posibilidad de complementarse con otros ítems o incluirse en otras encuestas sin afectar su validez [9]. En el caso de esta investigación, no se incluyeron los ítems relacionados con el egreso, y tras un primer análisis del cuestionario, se halló el mismo patrón de respuesta en algunos ítems que pudieron fusionarse, por ejemplo, los referidos a la atención recibida por parte de enfermeras y médicos.

Pese a estas modificaciones, se halló buen desempeño psicométrico, lo que muestra cómo diferentes versiones del mismo constructo resultan válidas, al tiempo que los resultados de algunos ítems permiten intervenir los puntos específicos de la atención.

Finalmente, es importante indicar que el constructo del ppe subsume elementos centrales de diferentes perspectivas de la calidad asistencial, como se evidencia en la definición de Avedis Donabedian, para quien la atención en salud obliga a la calidad en dos aspectos centrales: el primero corresponde a la atención técnica, o la aplicación de la ciencia y la tecnología para la resolución del problema de salud; y el segundo, en la relación interpersonal o sociocultural del profesional de la salud con el paciente [27]. Así, la calidad asistencial dista de la observada en los productos físicos, por lo que se optó por el constructo del ppe que da cuenta de la calidad en los servicios de manera subjetiva, dada la intangibilidad del producto final [28].

Entre las limitaciones del estudio se encuentran las dificultades para establecer un marco de muestreo y caracterización clínica de las investigaciones llevadas a cabo en esta población, debido a la confidencialidad de los estudios matriz del cual se derivó la población de este estudio. Al no disponer de un muestreo probabilístico, se limita la generalización de los resultados. Además, no fue posible realizar la validación retest, dado que la mayoría de participantes rechazaron una segunda aplicación de la escala con esta finalidad.

Se concluye que el cuestionario ppe con 26 ítems, correspondiente a una modificación de la versión en español del ppe-33, es una escala reproducible, válida y útil, que permitió evaluar la percepción de la calidad en la atención en los sujetos de investigaciones. Esta nueva versión fue altamente satisfactoria, con resultados promedio superiores a 80 (en una escala de cero a cien). Esto tiene gran relevancia, debido a que la garantía de la calidad en la atención en salud requiere la inclusión de la percepción del paciente con constructos psicométricamente robustos como el ppe.