Introducción

La práctica regular de actividad física (af) ayuda al control del peso corporal; reduce el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer; mejora la salud ósea y funcional, y disminuye el riesgo de depresión y de fracturas por caídas [2-4]. Para obtener estos beneficios, la Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda a los adultos realizar al menos 150 minutos / semana de af moderada, o 75 minutos / semana de af vigorosa, o una combinación equivalente de ambas [5]. Asimismo, la oms indica que se pueden obtener ganancias adicionales en salud cuando se practican hasta 300 minutos / semana de af moderada o su equivalente. La evidencia científica es inconclusa respecto a si niveles de af superiores incrementan los beneficios [5].

A pesar de las bondades ampliamente reconocidas de la af, de las recomendaciones de la oms publicadas en el año 2010 y de los recientes esfuerzos en el país para promocionar un estilo de vida físicamente activo [6-8], la prevalencia de insuficiente o baja af es alta en Antioquia y Colombia (46,8 y 48,7 %, respectivamente) y no ha cambiado sustancialmente durante los últimos años [1,9-11].

Diferentes factores económicos, sociales, culturales y ambientales se asocian a la práctica regular de la af. El análisis de la Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia (Ensin), de los años 2005 y 2010, reportó que las mujeres y las personas de menor estrato socioeconómico presentaban prevalencia más baja de cumplimiento de las recomendaciones de af en el tiempo libre [12]. Resultados similares en otros países han orientado el diseño de políticas públicas exitosas en la promoción de la af [13,14]. En el nororiente de Inglaterra, la eliminación del cobro de ingreso a instalaciones deportivas, en las comunidades menos favorecidas, contribuyó a aumentar la práctica de af de los habitantes [15]. En Wells Indiana, Estados Unidos, la apertura de las instalaciones deportivas de las instituciones educativas, por fuera del horario escolar, contribuyó a incrementar la af de los pobladores [16]. Diversos estudios efectuados en Bogotá, Colombia, demuestran cómo la promoción de la af en los espacios públicos urbanos se convierte en una alternativa de bajo costo e incrementa la posibilidad del cumplimiento de las recomendaciones de af [6,17,18]. Así, la identificación de factores relacionados con la práctica regular de la af es información esencial para diseñar e implementar planes y programas acordes con las necesidades de las comunidades, en la búsqueda de promover cambios hacia estilos de vida más activos de la población [8,13,14].

En Colombia, la prevalencia del cumplimiento de las recomendaciones de af se describe aproximadamente cada 5 años (Ensin 2005, 2010, 2015), pero pocos estudios han analizado a profundidad los factores relacionados con la práctica regular de la af. En el presente artículo, se hace un análisis secundario de los resultados del “Perfil alimentario y nutricional de Antioquia” (pana) 2019, con el objetivo de describir los factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones de af de la oms, en los adultos de Antioquia, Colombia.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio transversal, derivado de la base de datos del pana 2019, proyecto realizado por la Gobernación de Antioquia y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, con un estricto proceso de control de calidad en la recolección de los datos [1]. La población objetivo fueron las personas, no institucionalizadas, residentes habituales de los hogares urbanos y rurales de nueve subregiones del departamento de Antioquia, sin incluir Medellín.

Para la selección de los hogares se utilizó un diseño muestral probabilístico, estratificado y polietápico [1]. La muestra fue representativa por área residencial (urbana-rural) y por las nueve subregiones de Antioquia.

Para el componente de af se seleccionó de forma aleatoria un adulto entre los 18 y los 64 años de cada uno de los hogares visitados en el pana 2019. En este componente participaron 2757 adultos del departamento [1]. Para el análisis se excluyeron las personas con limitaciones físicas y las mujeres embarazadas.

La metodología para la recolección de la información fue descrita previamente [1]. Personal de la salud capacitado y estandarizado llevó a cabo las mediciones antropométricas. El peso corporal se midió con una báscula electrónica (seca® 878, California, Estados Unidos de América), en dos oportunidades. Si la diferencia entre ambas mediciones era superior a 0,1 kg, se efectuó una tercera medición. La estatura se midió con un estadiómetro (seca® 213, California, Estados Unidos de América), en dos oportunidades. Si la diferencia entre ambas mediciones era superior a 0,5 cm, se ejecutó una tercera medición.

La información sobre af fue recolectada mediante entrevista presencial en los hogares de los residentes del departamento de Antioquia. Para la medición de la af, se utilizó el “Cuestionario mundial sobre actividad física” (Global Physical Activity Questionnaire, gpaq), desarrollado por la oms. Los encuestadores fueron capacitados y los instrumentos de medición estandarizados para la recolección de la información, y se les proporcionó material fotográfico, con ejemplos de diferentes tipos de af, como es recomendado por la oms [5]. Asimismo, se llevó a cabo un control de calidad de la información recolectada cada día, con el objetivo de corregir errores o solucionar dudas, antes que los encuestadores abandonaran la región en estudio [1].

Para establecer si los adultos cumplían las recomendaciones de af de la oms, se utilizaron las preguntas del gpaq de los dominios “tiempo libre” y “desplazamiento” (transporte). Se calculó el cumplimiento de las recomendaciones para la af total (desplazamiento + tiempo libre) y en cada uno de los dominios, siguiendo la metodología de las Ensin 2010 y 2015 [9,11].

Las personas presentaron cumplimiento de las recomendaciones de af sí: 1) practicaron mínimo 150 minutos de af moderada, en esfuerzos acumulados de 10 minutos seguidos, en los últimos 7 días; 2) efectuaron mínimo 75 minutos de af intensa, en esfuerzos acumulados de 10 minutos seguidos, en los últimos 7 días (la af intensa se multiplicó por 2; así, los 75 minutos de af intensa equivalen a 150 minutos de af moderada); o 3) llevaron a cabo una combinación equivalente de 1 y 2.

Las personas que no se incluyeron en los numerales anteriores (1, 2 o 3) presentaron no cumplimiento de las recomendaciones de af.

Además, los adultos que cumplieron las recomendaciones se clasificaron en activos, si realizaban entre 150 y 300 minutos a la semana de af moderada o su equivalente, o muy activos, si practicaban más de 300 minutos a la semana de af moderada o su equivalente.

Variables independientes

Se clasificaron las variables socioeconómicas y demográficas, así: zona de residencia (rural, urbana), estrato socioeconómico (1 a 4), grupos de edad (18 a 29, 30 a 49 y 50 a 64 años), sexo (hombre, mujer), ocupación (buscando trabajo, oficios del hogar, jubilado/pensionado/incapacitado permanente, trabajando, otros) y nivel educativo (preescolar/sin estudios, primaria, secundaria/técnica, tecnología, estudios superiores).

Se utilizó el índice de masa corporal (imc) como un indicador del estado nutricional, y se categorizó de acuerdo con los puntos de corte de la oms (delgado, adecuado, sobrepeso y obesidad) [19].

Análisis estadístico

Se calculó la prevalencia de cumplimiento de las recomendaciones de af total (desplazamiento + tiempo libre), así como en cada uno de los dominios. Los análisis fueron desarrollados en el software ibm® spss® versión 25 (Chicago: spss Inc.; Ill), licencia de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia.

La información se describió utilizando promedios, desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas, así como intervalos de confianza (ic) del 95 %.

Las características de cumplimiento de la af se estratificaron por los factores socioeconómicos, demográficos y de estado nutricional, y se calculó la prueba de chi cuadrado de independencia o tau (τ) de Kendall, así como el odds ratio (or), con sus ic al 95 % para el análisis bivariado.

Además, para analizar la asociación entre cumplir las recomendaciones de af (variable dependiente) y las características de interés, se obtuvo un modelo de regresión logística binaria multivariado. A partir de este modelo, se calculó el or, con sus respectivos ic al 95 %.

Para la comprobación del ajuste del modelo se utilizó la prueba de Hosmer y Lemeshow.

Los datos fueron ponderados utilizando los pesos muestrales por individuo del estudio. Se consideraron significativos los valores de p< 0,05.

Aspectos éticos

El estudio siguió los lineamientos de la Declaración de Helsinki [20] y se clasificó como de riesgo mínimo, según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia [21].

A los participantes se les informó el objetivo del estudio y expresaron voluntariamente su deseo de participar y firmaron el consentimiento informado.

El pana 2019 contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Antioquia (Acta 12, del 23 de agosto del 2018).

Resultados

Se evaluaron 2757 adultos (59,6 % mujeres), con un promedio de edad 43,3 ± 14,1 años. Al momento de realizar el cuestionario, el 63,6 % habitaba en la zona urbana; el 40,9 % pertenecía al estrato 2; el 54,7 % se encontraba trabajando, y el 67,5 % tenía como máximo nivel educativo primaria o secundaria/técnica. En cuanto al estado nutricional, el 37,3 % tenía un imc adecuado y el 35,6 % presentaba sobrepeso (véase Tabla 1].

Tabla 1

Características sociodemográficas de la muestra evaluada

En la af total (desplazamiento + tiempo libre), el cumplimiento de las recomendaciones de af fue del 53,2 % (ic 95 %: 50,7-55,7). Se halló mayor cumplimiento en personas de la zona urbana (56,1 %), en hombres (60,8 %), en adultos de 18 a 29 años (66,8 %) y en quienes tenían otras ocupaciones (70,1 %) o estaban buscando trabajo (64,3 %) (véase Tabla 2].

El cumplimiento de las recomendaciones de af presentó una relación directa con el estrato socioeconómico y el nivel de escolaridad, e inversa con el imc. En cuanto al grado de cumplimiento, en la af total se encontró un mayor porcentaje de personas clasificadas como muy activas (33,8 % ic 95 %: 31,5-36,2) que activas (19,4 % ic 95 %: 17,6-21,3) (véanse Tabla 2 y Figura 1].

Además, se clasificó como muy activos una mayor proporción de hombres (42,2 %), de adultos de 18 a 29 años (49,4 %), de quienes tenían otras ocupaciones (53,8 %) o estaban buscando trabajo (51,4 %).

Ser muy activo se relacionó de forma directa con el estrato socioeconómico y el nivel educativo, y de forma inversa, con el aumento de la edad y el imc (véanse Tabla 2 y Figura 1].

Tabla 2

Cumplimiento de las recomendaciones de actividad física total (Tte + tl) de acuerdo con características de los participantes

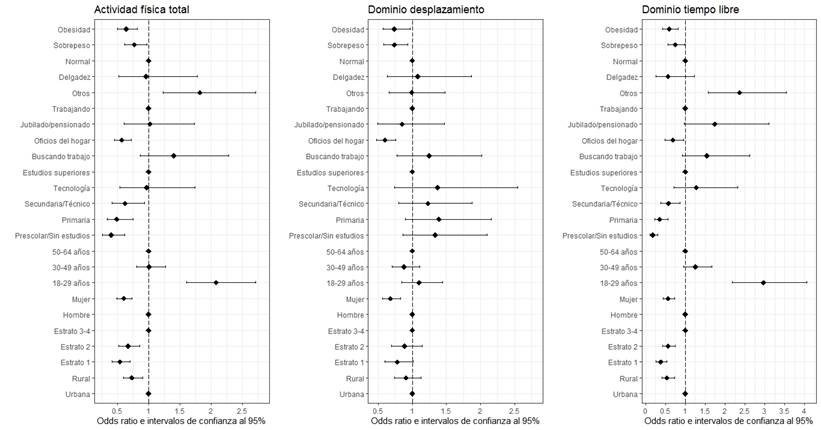

Figura 1

Odds ratio bivariado para el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física total (Tte + tl), en el dominio “desplazamiento” y en el dominio “tiempo libre”, de acuerdo con características de los participantes

En el dominio “desplazamiento” (véase Tabla 3 y Figura 1], el 34,1 % (ic 95 %: 31,8-36,4) de las personas cumplió las recomendaciones de af. Se observaron mayores proporciones de cumplimiento en hombres (39,3 %) y en personas que estaban buscando empleo (42,9 %). El cumplimiento de las recomendaciones de af presentó una relación inversa con el aumento del imc.

En este dominio, fue similar la proporción de personas clasificadas como activas o muy activas (17,2 % y 16,8 %, respectivamente). Se halló mayor proporción de personas muy activas en los hombres (22,2 %) y en quienes estaban buscando empleo (32,0 %).

La frecuencia de ser muy activo se asoció de forma inversa con el aumento del imc (véanse Tabla 3 y Figura 1].

Tabla 3

Cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en el dominio “desplazamiento” de acuerdo con características de los participantes

En el dominio “tiempo libre” (véase Tabla 4], el cumplimiento de las recomendaciones de af fue del 21,7 % (ic 95 %: 19,7-23,9). Los mayores porcentajes de cumplimiento se encontraron en las personas de la zona urbana (25,3 %), en los hombres (27,5 %), en los jubilados/pensionados (32,4 %) y en quienes tenían otras ocupaciones (39,5 %).

El cumplimiento de las recomendaciones de af se relacionó de forma directa con el estrato socioeconómico y el nivel de escolaridad, y de forma inversa, con la edad (véanse Tabla 4 y Figura 1].

En este dominio, se encontró un mayor porcentaje de personas clasificadas como muy activas (12,9 % ic 95 %: 11,2-14,7) que activas (8,9 % ic 95 %: 7,7-10,3). Se halló mayor proporción de personas muy activas en la zona urbana (15,0 %), en los hombres (16,6 %), en los tecnólogos (32,8 %) y en quienes tenían otras ocupaciones (30,5 %).

Ser muy activo se relacionó de forma directa con el estrato socioeconómico, y de forma inversa, con la edad (véanse Tabla 4 y Figura 1].

Tabla 4

Cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en el dominio “tiempo libre” de acuerdo con características de los participantes

Se aplicó un modelo de regresión logística binaria multivariado, tanto para el cumplimiento de af total, como para el cumplimiento de af en los dominios “desplazamiento” y “tiempo libre” (véase Tabla 5]. Se halló que los factores relacionados de forma significativa con una reducción en la probabilidad de cumplir las recomendaciones de af total fueron: el vivir en el estrato 1, ser mujer, tener niveles de escolaridad preescolar/sin estudios, primaria y secundaria/técnica, y tener como ocupación oficios en el hogar.

Por otro lado, las personas de 18 a 29 años presentaron mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de af.

En el dominio “desplazamiento”, pertenecer al estrato 1, poseer sobrepeso y tener como ocupación oficios del hogar se asociaron con or < 1 para el cumplimiento de las recomendaciones de af, mientras que tener niveles de escolaridad en preescolar/sin estudios y primaria se relacionaron con or > 1.

En el dominio “tiempo libre”, vivir en el estrato 1, ser mujer y tener niveles de escolaridad preescolar/sin estudios, primaria y secundaria/técnica, se asociaron con or < 1 para el cumplimiento de las recomendaciones de af. Por otro lado, tener entre 18 y 29 años, ser jubilado/pensionado o tener otras ocupaciones se relacionaron con or > 1 para el cumplimiento de las recomendaciones de af.

Tabla 5

Modelo logístico multivariado para el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física total, en los dominios “desplazamiento” y “tiempo libre”, según características sociodemográficas*

Discusión

El objetivo de este estudio fue describir los factores asociados al cumplimiento de las recomendaciones de af de la Organización Mundial de la Salud, en los adultos de Antioquia, Colombia. Los principales hallazgos señalan que el 53,2 % de las personas cumple las recomendaciones de af total, el 34,1 % en la af de transporte y el 21,7 % en la af practicada durante el tiempo libre. Ser mujer, pertenecer al estrato socioeconómico 1, poseer secundaria o un nivel de educación inferior, y tener una ocupación en oficios del hogar se asocian con una probabilidad menor de cumplir las recomendaciones de af total; por el contrario, el ser una persona joven se relaciona con un mayor cumplimiento.

La prevalencia de cumplimiento de las recomendaciones de af total en los adultos antioqueños muestra un comportamiento similar al estudio nacional Ensin 2010 y es levemente más alto que la Ensin 2015 (53,5 vs. 51,1 %, respectivamente), estudios que involucraron personas de ambos sexos entre los 18 y 64 años [9,11].

Si bien el cumplimiento de las recomendaciones es superior a los últimos datos nacionales reportados, es una prevalencia aún baja, si se considera que al menos una de cada dos personas se expone a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares vinculadas a un bajo nivel de af [2]. La situación podría ser aún más desfavorable, si se toma en cuenta el bajo cumplimiento de la af en el tiempo libre del presente estudio, la cual es levemente más baja que la de la Ensin 2015 (21,7 vs. 23,5 %) [11]. Este tipo de af la componen el ejercicio físico, el deporte o las actividades recreativas que son generalmente practicadas por motivación de las personas, lo que permite establecer una mayor regularidad y rutina en su ejecución [22].

En el presente estudio, un menor cumplimiento de las recomendaciones de af total y de tiempo libre se asoció a las mujeres, resultado que es recurrente al compararse con investigaciones previas en Colombia que evaluaron el cumplimiento de las recomendaciones según el sexo y con edades comprendidas entre los 15 y 64 años [12,23]. Estas desigualdades de género podrían explicarse, al menos en parte, a la mayor dedicación de las mujeres a las labores del hogar y a diferencias socioeconómicas [12,23.24]. Asimismo, algunos estudios poblacionales y en comunidad universitaria señalan que las mujeres perciben mayores barreras para la práctica de la af, como la falta de tiempo y la influencia social, que podrían explicar el bajo cumplimiento de las recomendaciones [25-27]. Adicionalmente, existen barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a la af, como espacios más seguros, factores culturales, roles sociales, bajo apoyo comunitario y social [24,28,29].

Las diferencias por sexo, en nuestro estudio, se mantuvieron según el grado de cumplimiento, con una proporción mayor de hombres en la categoría “muy activo”, tanto en la af total como en los dominios “desplazamiento” y “tiempo libre”. Esto indica que los hombres podrían obtener más beneficios en salud al practicar un mayor volumen de af por semana. Esta hipótesis es soportada en los hallazgos de un estudio de cohorte reciente en adultos de 40 a 85 años, el cual reportó una disminución del 18 % de riesgo de mortalidad por todas las causas con volúmenes de af muy bajos (10-59 minutos / semana), mientras que la disminución en el riesgo de mortalidad incrementó, y fue mayor del 32 %, con volúmenes de af ≥ 300 minutos / semana [30].

Se observaron diferencias en el cumplimiento de las recomendaciones de af entre los estratos económicos y los niveles de educación de los habitantes del departamento de Antioquia. Pertenecer a un estrato socioeconómico medio-alto y poseer un nivel educativo alto se asoció de forma directa con cumplir las recomendaciones y ser muy activo. Estos resultados obedecen, en gran parte, a la af realizada en el tiempo libre, pues no se observaron diferencias significativas por estrato o nivel educativo en el dominio “desplazamiento”.

Resultados similares han sido reportados tanto en estudios nacionales como internacionales que involucraron personas de 15 a 65 años y adultos mayores [12,23,28,31], y resaltan la necesidad de generar las condiciones y proveer los espacios deportivos adecuados, para motivar la práctica de la af en las comunidades menos favorecidas. Esto, además de incrementar la af de las personas, contribuiría a disminuir la morbilidad y la mortalidad, pues la af en el tiempo libre, independientemente de la efectuada en el trabajo, disminuye el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y todo tipo de muerte [32-34]. Probablemente, los ejercicios ejecutados en el tiempo libre son diferentes a los cotidianos y repetitivos llevados a cabo en el trabajo y los desplazamientos, por lo cual estimularían adaptaciones fisiológicas diferentes, lo que generaría beneficios adicionales para la salud.

Las personas con peso adecuado cumplieron en mayor proporción las recomendaciones de af que aquellas con obesidad (58,4 vs. 47,3 %; p< 0,05). En el dominio “transporte”, el imc se asoció de forma inversa con el cumplimiento de las recomendaciones y con ser muy activo. Por su parte, poseer sobrepeso redujo en un 25 % las probabilidades de cumplir las recomendaciones de af en los desplazamientos. Hallazgos similares han sido reportados previamente en estudios transversales y longitudinales [35-37], lo cual resalta la importancia, para la promoción de la salud, de promover y propiciar las condiciones adecuadas para que las comunidades realicen af como medio de transporte. Estudios efectuados en Bogotá, Colombia, que involucraron participantes de diferentes grupos etarios, muestran cómo los programas de ciclorrutas y ciclovías contribuyen a que las personas cumplan las recomendaciones de af en los desplazamientos y en el tiempo libre, respectivamente, justificando una mayor inversión en estas estrategias [6,7].

El presente estudio posee varias fortalezas, como el uso de una muestra representativa de la población adulta de Antioquia, y la inclusión de personas de la zona rural y urbana. Entre las limitaciones se encuentran el carácter transversal del estudio, el cual no permite establecer asociaciones causales; sin embargo, los análisis presentados no pretenden este tipo de relación y se centran en reportar los factores explicativos del cumplimiento o no de las recomendaciones de af.

Asimismo, en la medición de la af por autorreporte, si bien el gpaq es un instrumento validado y aplicado en las encuestas nacionales, existe el riesgo de un sesgo de memoria en su aplicación; para evitar dicho sesgo, se llevó a cabo un proceso de capacitación exhaustivo a los encuestadores, con el fin de lograr la correcta aplicación del instrumento, a la vez que se exhortó a las personas encuestadas a que brindaran la información de la forma más fidedigna posible.

En conclusión, una de cada dos personas cumple las recomendaciones de af en el departamento de Antioquia, comportamiento que es similar a los reportes nacionales. Los adultos que no cumplen las recomendaciones y sobre quienes deben enfatizarse las intervenciones orientadas a la promoción de la af son las mujeres, las personas mayores de 30 años, de bajo estrato socioeconómico, con ocupación en oficios del hogar y bajo nivel educativo. Se hace necesario disminuir la brecha en las desigualdades sociales en el cumplimiento de las recomendaciones con programas y estrategias de intervención inclusivas.

Futuras investigaciones deberían evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de af y su asociación con desenlaces de morbilidad y de calidad de vida en el departamento. Asimismo, próximos estudios deberían evaluar la af mediante mediciones objetivas, dada la limitación derivada de cuantificar la af por medio de cuestionarios de autorreporte.