Introducción

El artículo analiza la producción escrita de un grupo de 23 estudiantes, niños y niñas, de segundo básico, quienes son evaluados antes y después de un ciclo de enseñanza aprendizaje que abordó la escritura multimodal de un informe descriptivo. La intención es analizar que incidencias tiene en los resultados la incorporación de la pedagogía del género desde una perspectiva multimodal. Dentro de las actividades escolares, el género fue denominado “Descripción de un animal fantástico”. La muestra está compuesta por 46 textos, 23 de los cuales corresponden al pretest y los demás al postest.

El sistema educativo chileno actual se origina a partir de las reformas impuestas en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), período en que la educación pública fue traspasada a la administración municipal, y en el cual se creó la educación particular subvencionada. De esta forma, se introdujeron instrumentos de financiamiento basados en el subsidio a la demanda, así como la implementación de incentivos legales y económicos para la creación de establecimientos privados con financiamiento público (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OECD-, 2004). A partir de 1980, el sistema educativo chileno se compone de educación particular, educación municipal y educación particular subvencionada.

Hasta el año 2015, la educación particular subvencionada era financiada por los aportes del Estado, pero también por las propias familias. El resultado de dichas medidas generó un sistema educativo altamente segregador en términos socioeconómicos, bajo la consideración de la educación como un bien de consumo y no como un derecho básico (Chile, Ministerio de Educación, 2017). En 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet, la Ley 20845 reguló la admisión de estudiantes, eliminó el financiamiento compartido y prohibió el lucro en establecimientos educacionales que recibían aportes del Estado (Chile, Congreso de la República, 2015), con lo que se pretendió reducir las barreras existentes hasta la implementación de la ley. No obstante, en la práctica educativa, la segregación aún se mantiene (Matus et al., 2018). En efecto, más allá de la importancia de la ley mencionada, el sistema educativo chileno reproduce la desigualdad estructural del país. Por ejemplo, según la OECD (2019), el ingreso promedio del 10 % más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10 % más pobre, en comparación con el promedio de 9,3 en todos los países de la OECD.

En este contexto, hay que señalar que la muestra analizada fue recogida en un establecimiento particular subvencionado de la comuna de Estación Central, un municipio de la ciudad de Santiago de Chile. Específicamente, se ubica en la Población Los Nogales, un barrio emblemático de la capital que surge bajo la autogestión organizada de familias que llegaron a un sector no urbanizado y cuya historia se remonta a los años cuarenta del siglo XX (Fauré y Moyano, 2016). En la actualidad, es uno de los sectores más vulnerables de la comuna y sus pobladores se encuentran categorizados bajo el primer quintil de ingresos (Planificación Arquitectura y Construcciones, 2016). Además, presenta una alta concentración de población migrante, de la cual el 68 % proviene de Haití (Atisba, 2018).

Según los datos del índice de vulnerabilidad escolar (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 2020), el 70 % de los estudiantes del colegio se encuentra bajo esta situación. Además, el 43,8 % es migrante. Si bien la mayoría corresponde a niños, cuya lengua materna es el español, ya que provienen de distintos países latinoamericanos, un 29,8 % del total de alumnos ha migrado desde Haití. El establecimiento cuenta con un programa de integración escolar, donde se apoya la inclusión de estudiantes con necesidades educativas transitorias y permanentes. Son estas las condiciones de la realidad heterogénea del ambiente de aprendizaje en el aula del curso que desarrolla el ciclo de enseñanza aprendizaje que se aborda en el estudio. Por lo tanto, hay que tener presente también la incidencia en términos sociales que implica el desarrollo del lenguaje por medio de la multimodalidad a nivel escolar.

El objetivo general del estudio es comprender la incidencia de la multimodalidad y el ciclo de enseñanza aprendizaje en la escritura de un grupo de 46 textos de segundo básico pertenecientes al género discursivo informe descriptivo, por medio del análisis de 23 textos de pretest y 23 de postest.

Como objetivos específicos se propuso:

-

Analizar las realizaciones de los estudiantes, desde la perspectiva de las etapas del género discursivo informe descriptivo, compuesto por las etapas de clasificación verbal y descripción multimodal.

-

Examinar, desde la perspectiva teórica de la metafunción ideacional, subfunción experiencial, cómo se construyen los Participantes y los Procesos en ambas evaluaciones, por medio del análisis del sistema de TRANSITIVIDAD.

-

Determinar, a nivel discursivo semántico, si es el discurso multimodal o los elementos gramaticales los que realizan el elemento tematizado, desde la perspectiva de la metafunción textual.

Marco teórico

El sistema lingüístico organiza las opciones de significado en términos metafuncionales. En efecto, Halliday (2014) plantea que el análisis sistémico demuestra que la funcionalidad es intrínseca a la lengua, es decir, “toda la arquitectura del lenguaje está ensamblada en términos funcionales” (p. 31). El término metafunción se utiliza para sugerir esa función. De esta forma, el sistema lingüístico permite a los usuarios de la lengua:

representar su experiencia del mundo externo y consciente (metafunción ideacional, con sus componentes experiencial y lógico), los que permiten negociar roles interactivos y mercancías semióticas (metafunción interpersonal), y los que permiten construir textos internamente unitarios y vinculados de manera relevante con el contexto en el que son producidos (metafunción textual). (Quiroz, 2015, pp. 265-266)

Sistema de TRANSITIVIDAD1

La lingüística sistémico-funcional (LSF) describe la experiencia como una serie de comportamientos y eventos, los cuales se organizan y reflejan en el lenguaje por medio de la gramática de la cláusula.2 De esta manera, los seres humanos representan patrones de la experiencia y construyen un cuadro mental de la realidad a representar. Los patrones de la TRANSITIVIDAD constituyen la codificación de los significados experienciales, esto es, los significados acerca del mundo, sobre la experiencia, y sobre cómo percibimos y experimentamos lo que sucede (Eggins, 1994). La realización de un análisis desde el sistema de TRANSITIVIDAD implica determinar el tipo de Proceso, los Participantes y las Circunstancias observadas en la cláusula, como se explica a continuación.

La cláusula desempeña un rol central en el análisis, ya que permite representar discursivamente la experiencia. Halliday menciona que la realidad está compuesta de Procesos (Halliday, 1994). En efecto, la realidad se codifica en el lenguaje a través de seis Procesos diferentes, por medio de los cuales la TRANSITIVIDAD interpreta las experiencias de una manera dinámica. La cláusula interpreta el flujo de eventos del mundo como una figura, es decir, como una “configuración de un proceso, de los participantes involucrados en ella y de cualquier otra circunstancia concomitante” (Halliday, 2014, p. 212). En otras palabras, una figura está constituida, en principio, por tres componentes, los que proveen el marco de referencia para interpretar los sucesos de la experiencia: 1) el Proceso en sí mismo; 2) los Participantes en el Proceso, y 3) las Circunstancias asociadas al Proceso. Estos componentes de la figura son categorías semánticas que explican, de manera general, cómo los fenómenos del mundo real se representan en estructuras lingüísticas (Halliday, 1994).

El Proceso es el elemento central de la figura; los Participantes también son centrales y están involucrados directamente en el Proceso, ya que lo posibilitan, o son afectados por ellos de alguna manera. El estatus de las Circunstancias es más periférico, debido a que tienen un rol no obligatorio y pueden vincularse con todo tipo de Procesos. Los principales Procesos son tres: materiales, mentales y relacionales. Es posible encontrar otras tres categorías de Procesos, que se traslapan en los límites de los Procesos anteriormente mencionados, aunque son reconocibles gramaticalmente, por estar ubicados en las fronteras semánticas entre los diferentes pares. Se trata de los Procesos del comportamiento, verbales y existenciales.

Ensambles multimodales

Uno de los conceptos esenciales del modelo teórico estratificado3 del lenguaje propuesto por la LSF es el de instanciación. Esta hace referencia al vínculo que se produce entre el sistema de la lengua y las instancias de uso. Dicha abstracción teórica permite la introducción de un concepto fundamental para el análisis de un corpus multimodal: la noción de ensamble multimodal. Se trata de una herramienta conceptual que posibilita la exploración del nexo indisoluble entre distintos modos para la creación del sentido, en relación con la variación funcional entre textos (Martin, 2010, 2012). Vale la pena mencionar que un modo es un lenguaje semiótico y que, por lo tanto, la multimodalidad refiere a la combinación de distintos modos semióticos para la configuración del significado en un texto.

Es necesario aclarar que el ensamble no se refiere solo a los nudos de conexión intermodal, ya que también puede ser observado dentro de un mismo modo, es decir, intramodalmente. Sin embargo, desde la perspectiva de este estudio, solo se observarán los ensambles multimodales. Esta opción metodológica responde al interés por abordar las configuraciones de significado que se elaboran a partir del modo verbal y visual en conjunto (Kress y van Leeuwen, 2006), y de manera integrada, no por separado, debido a que, en términos generales, la investigación se centra en indagar la incidencia de la construcción de géneros discursivos multimodales en el sistema escolar para el desarrollo del lenguaje verbal. De esta manera, la noción de ensamble, en términos multimodales, refiere a los patrones correpetidos dentro de un texto, que realizan dos o más sistemas semióticos simultáneamente (Painter et al., 2013).

Tema no marcado en español

El estado ideacional del Tema se conoce como Tema tópico. Moyano (2010, 2016) considera, en el nivel léxico-gramatical, al participante que concuerda con el verbo como el Tema. En español, es importante determinar cómo se efectúa la articulación multimodal en el caso del Tema no marcado, debido a la posibilidad de elipsis del sujeto en esta lengua (algo que no sucede en el inglés). Por lo tanto, los resultados del análisis permitirán contribuir a la discusión que ha enfrentado dos posturas teóricas desde la postura de la LSF, como se explica a continuación, y se aportará evidencia desde la perspectiva de un género descriptivo escolar.

Tema no marcado

Moyano difiere de la postura asumida por Ghio y Fernández (2008), Montemayor-Borsinger (2009) y Arús (2010), entre otros, para quienes el Proceso verbal es una de las opciones disponibles para el Tema tópico sin marcar en la cláusula declarativa en español. Estos últimos autores sostienen su orientación en el hecho de que la elipsis del participante concordante deja al proceso como el primer elemento de la cláusula experiencial. Moyano (2016), en cambio, argumenta que, en inglés, el Tema se realiza secuencialmente, por medio del primer elemento experiencial de la cláusula. La presencia del proceso en primer lugar en español no puede ser equiparada en ambas lenguas. Desde su perspectiva, en español eso sucede solo en el caso del Tema marcado.

Al sintetizar ambas posturas desde el punto de vista léxico-gramatical, para Montemayor-Borsinger (2009) el Tema no marcado en español puede ser el sujeto gramatical, el verbo conjugado o un clítico con su verbo asociado. Moyano (2010), por su parte, plantea que no es suficiente la realización de un significado en posición inicial para considerarlo Tema. Para ella, el Tema no marcado está constituido por el participante concordante, explícito o elidido. Por lo anterior, los resultados del análisis permiten contribuir también a la discusión respecto de la determinación del Tema no marcado en español. Aun cuando los resultados respondan a textos multimodales y no monomodales, se aporta algún tipo de evidencia, limitada por cierto al corpus de este estudio.

Principales bases epistemológicas de la pedagogía del género discursivo

La pedagogía del género discursivo asume el marco teórico de la LSF, debido a que permite dar cuenta de la relación sistemática entre el medio social y la organización del lenguaje en uso, para abogar por el estudio de los géneros discursivos propios de la escuela. En definitiva, los estudiantes desarrollan la escritura, la lectura y la oralidad en contextos de uso, estimulados por una pedagogía que busca relacionar el lenguaje y la alfabetización4, por medio de oportunidades significativas en el aprendizaje para todos los estudiantes, no solo de quienes han estado familiarizados con los géneros académicos, debido a su contexto y entorno social (Christie, 2012).

Con la finalidad de lograr la comprensión, la creación y el uso efectivo de los géneros discursivos por parte de los alumnos, Rose y Martin (2012) proponen implementar ciclos de enseñanza aprendizaje, que permitan desarrollar y resaltar diferentes aspectos pedagógicos-metodológicos para la enseñanza de los géneros. Las principales etapas que constituyen un ciclo de enseñanza aprendizaje consisten en la deconstrucción del género discursivo por medio de la guía docente, la construcción conjunta del texto con los alumnos y, finalmente, la construcción independiente por parte de ellos. Todo ciclo debe ser finalizado con la retroalimentación del profesor o la profesora. El discurso oral del docente en el aula durante el ciclo es relevante, ya que debe estar cuidadosamente diseñado para involucrar a todo el curso en las actividades. Además, es fundamental que se “recorra” el ciclo completo. En definitiva, la alfabetización basada en la pedagogía del género discursivo aprovecha la disposición para enseñar y aprender de docentes y alumnos, así como la disposición a hablar sobre lenguaje, por medio de un rol activo en el ciclo previamente mencionado.

Para Rose y Martin (2012), es fundamental que en todos los niveles educativos, los estudiantes controlen la creación de los géneros discursivos como un medio de acceso pleno a la vida en comunidad, lo que representa, en definitiva, un asunto de equidad social. Para que el conocimiento del género sea eficaz, es necesario que haya una guía, a través de la interacción en el contexto de experiencias educativas compartidas que utilicen los distintos modos semióticos involucrados en la comunicación, incluida “la oralidad, la escritura, la modalidad visual y la modalidad manual” (Rose y Martin, 2012, p. 309).

Martin y Rose (2007) plantean que es “social, porque participamos en géneros con otras personas; orientado a metas, debido a que usamos los géneros para realizar cosas; y estructurado en etapas, ya que suele implicar la consideración de algunos pasos para alcanzar nuestros objetivos”. De esta manera, el género discursivo es entendido como el marco general que otorga un propósito a los diferentes tipos de interacción y que es adaptable a los contextos de situación específicos donde es utilizado. En síntesis, el proyecto no busca solo una alfabetización efectiva, sino que se sustenta también en un asunto de justicia social. Así, además del dominio de los géneros discursivos en el contexto escolar, se busca que todos los estudiantes, independientemente de su origen, estén preparados para los requerimientos de alfabetización que demanda la sociedad actual.

Método

El diseño de la investigación es de tipo cualitativa. Los apoderados firmaron consentimientos informados y la directora del establecimiento educativo autorizó la publicación de los resultados. A continuación, se presentan los pasos metodológicos del análisis y datos del contexto de la aplicación.

El curso

Se trata de un segundo básico de educación primaria, con requerimientos de nivelación en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Según datos proporcionados por el propio colegio, los estudiantes presentan un desfase en la apropiación de los contenidos específicos de las diferentes asignaturas. Del total de 36 estudiantes, 14 están en proceso de adquisición del español como segunda lengua. Además, 5 pertenecen al programa de integración escolar, lo cual plantea un desafío para acompañar el desarrollo académico.

Otros aspectos relevantes de la caracterización del grupo, realizada por el establecimiento, son la falta de motivación ante las diferentes actividades que se les proponen, actitudes disruptivas y poca motivación en las tareas desarrolladas durante la jornada escolar.

Las edades fluctúan entre los 7 y los 8 años.

Selección de la muestra

Corresponde a 23 textos, recogidos dentro de un taller de multimodalidad realizado en el segundo semestre de 2019, con una duración de 90 minutos a la semana, en el curso previamente mencionado. La muestra se obtuvo a partir de los textos producidos por los 23 estudiantes que participaron efectivamente del pretest y del postest, por lo que se analizan solo los ejemplares textuales que cumplían el criterio de selección mencionado.

Género discursivo estudiado

El género discursivo escolar analizado pertenece a la familia de los informes o reportsRose y Martin, 2012). En particular, se trata de un informe descriptivo, cuyo propósito es clasificar y describir un fenómeno. Sus etapas prototípicas son Clasificación y Descripción.

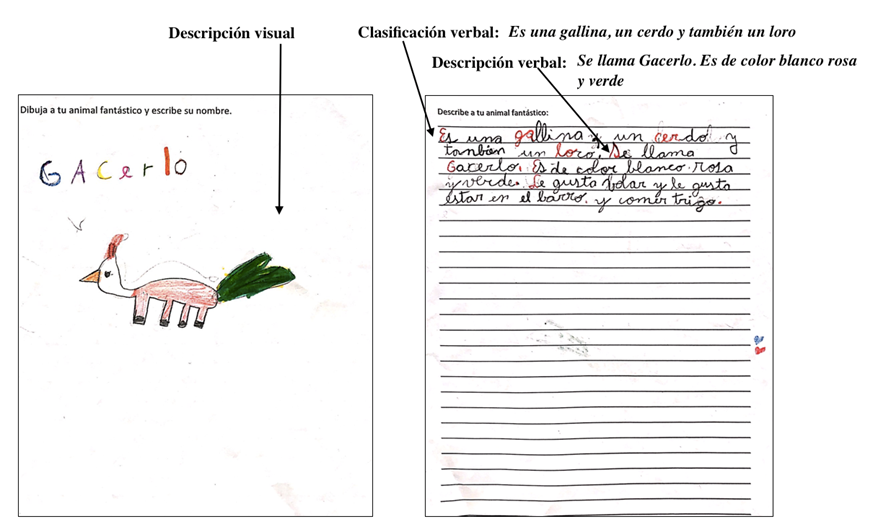

Es importante destacar que el género discursivo escolar desarrollado fue un informe descriptivo multimodal y se denominó ante el curso como “Descripción de un animal fantástico”. Así, la etapa de Clasificación está compuesta por el modo verbal escrito, mientras que la etapa de la Descripción se compone de elementos verbales y visuales, como se observa en la Figura 1.

Unidad de análisis

Se analiza la página completa, es decir, el anverso y el reverso, ya que se busca observar la configuración material del significado multimodal creado por los estudiantes.

Fases del estudio

Fase 1: trabajo de campo y recopilación de textos a partir de pretest

La actividad se inició con la lectura en voz alta, por parte de la profesora que dictó el taller de multimodalidad (no es la docente que está permanentemente a cargo del curso), de cinco descripciones de animales fantásticos de la aplicación para tablet del Animalario universal del profesor Revillod (Murugarren y Sáez, 2003), proyectadas ante el curso. Se trata de una obra que permite la construcción de animales fantásticos, a partir de dieciséis figuras iniciales que se combinan entre sí y que, a su vez, posibilitan la combinación del modo verbal y el visual para construir nuevas descripciones. Por ejemplo, el Kilagre está compuesto por la cabeza del ave Kiwi, el cuerpo de un celacanto y las patas traseras de un tigre. La descripción verbal menciona que es un “extraño plumífero de cuerpo adiposo de los bosques malayos”.

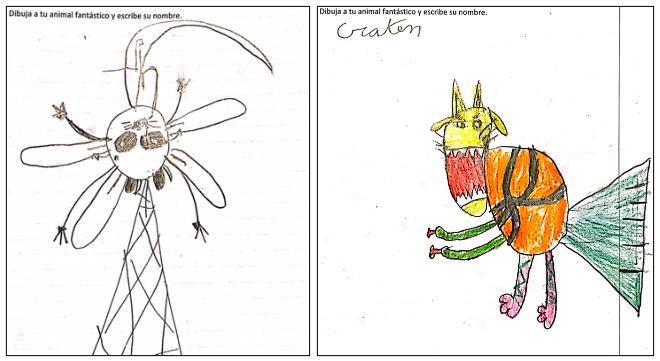

Una vez realizada la lectura, cada estudiante elaboraró multimodalmente la descripción de su propio animal fantástico, el que debía ser diseñado a partir de tres animales seleccionados autónomamente. Después de realizar el dibujo debían escribir el nombre, el que se construía a partir de la sílaba inicial de cada uno de los animales que lo constituían.

La segunda parte de la tarea consistió en que cada estudiante describió verbalmente y por escrito al animal fantástico diseñado. Antes, a partir de las instrucciones escritas en la hoja entregada para la actividad, la docente leyó en voz alta las indicaciones ante el curso: “Dibuja un animal fantástico que esté compuesto por otros tres animales: por ejemplo, un tigapa está compuesto por un tigre, un gato y un pato. Por eso, la palabra se compone de 3 sílabas: ti de tigre, ga de gato y pa de pato. Una vez que hayas dibujado a tu animal fantástico, descríbelo por escrito”.

Fase 2: trabajo de campo y recopilación del corpus en el postest

Una semana después del pretest se llevó a cabo el postest. La diferencia entre ambas evaluaciones consistió en que se realizó un ciclo de enseñanza aprendizaje antes de abordar la descripción por parte de los estudiantes. En términos suscintos, un ciclo consta de la deconstrucción del género, donde se sitúa en su contexto cultural. Posteriormente, y con la guía docente, se realiza la construcción conjunta del género con los escolares, es decir, se construye un nuevo texto en el mismo género. Finalmente, se realiza la construcción independiente.

Así, la deconstrucción del género discursivo implicó nuevamente la observación de algunos de los animales fantásticos del Animalario universal del profesor Revillod, así como la lectura, por parte de la docente, de su descripción. Además, se hicieron explícitos algunos conocimientos necesarios para comprender el texto. En particular, se analizó la estructura del género discursivo en relación con la construcción del animal fantástico, así como su propósito: clasificar y describir un fenómeno.

Tras la lectura en voz alta por parte de la docente de la observación de la estructura genérica, se proyectaron ejemplos de otros animalarios construidos por estudiantes y recopilados por la profesora en años previos. Posteriormente, la docente dibujó un animal fantástico, compuesto por la cabeza de un gato, el cuerpo de una tortuga y la cola de un mono. Luego, el curso decidió que el nuevo animal construido en conjunto tendría cabeza de dinosaurio, orejas de conejo y cuerpo de una pulga. Bajo la guía de la docente, el grupo separó las sílabas para crear el nombre fantástico y se procedió a hacer la construcción conjunta de la descripción del animal. Se trató de un codipul (conejo-dinosaurio-pulga).

La descripción escrita del animal fue realizada en la pizarra, a partir de los aportes orales del curso, bajo la metodología de construcción conjunta. Inicialmente, la profesora enfatizó la necesidad de utilizar un Proceso Relacional Atributivo para desarrollar la etapa de Clasificación, aun cuando fue denominado como “verbo relacional”. De esta manera, se estableció una relación entre el animal diseñado por el curso, como el Portador, y sus Atributos o descripciones de características, por medio del Proceso. La descripción escrita quedó así:

Es un animal compuesto por una pulga, un conejo y un dinosaurio. Tiene los dientes afilados, las orejas grandes y un solo ojo grande. Es redondo y de color verde. Le gusta comer carne de cerdo y zanahorias.

El ejemplo se mantuvo escrito en la pizarra frente al curso, durante toda la actividad. Posteriormente, se abordó la construcción independiente.

Fase 3: selección de la muestra

Se seleccionaron los textos que cumplieran los siguientes criterios:

-

Asistencia al pretest y al postest desde el inicio de cada una de las actividades. Por lo tanto, el material que se generó por quienes llegaron tarde a alguna de las evaluaciones no fue tomado en cuenta.

-

Incorporación del modo verbal escrito en el desarrollo de la actividad. En seis casos solo hubo dibujo del animal en el pretest y en el postest, por lo que no fueron analizados.

El resultado dio un número de 23 participantes. Así, produjeron un ejemplar del género discursivo estudiado antes del ciclo de enseñanza aprendizaje y un ejemplar posterior al ciclo completo, por lo que se trata de una muestra compuesta por 46 ejemplares en total.

Fase 4: análisis

Se utiliza una estrategia cualitativa para abordar el corpus multimodal: en primer lugar, se analizan las etapas del género discursivo informe descriptivo multimodal en cada uno de los textos estudiados; en segundo lugar, se analiza cada uno de los textos por separado, a partir de la metafunción ideacional, desde la perspectiva del sistema de TRANSITIVIDAD.

Posteriormente, se observa la construcción multimodal del Tema tópico en los textos, con la intención de determinar, a nivel discursivo semántico, si es el discurso multimodal o los elementos gramaticales los que realizan el elemento tematizado, desde la perspectiva de la metafunción textual.

Estructura global del género y multimodalidad

Una de las principales diferencias entre el pre y el postest se obtuvo al analizar la estructura global del género discursivo, por medio de la observación de las etapas de un informe descriptivo en el corpus: Clasificación y Descripción.

Como se mencionó previamente, la etapa de la Descripción está compuesta por elementos verbales y visuales. Una vez analizados los ejemplares textuales del pretest, se evidenció que en dichas etapas se recurrió al modo verbal en solo 3 de los 23 casos. No obstante, el 100 % de los estudiantes utilizó el modo de la imagen. De esta manera, sí se vieron motivados a realizar la actividad en el pretest, a partir de la creación de significados visuales, aun cuando solo 3 estudiantes incorporaron también el modo verbal escrito.

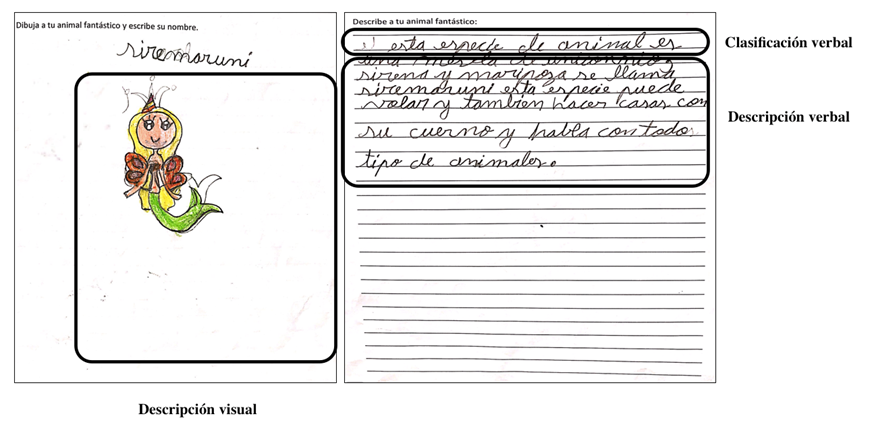

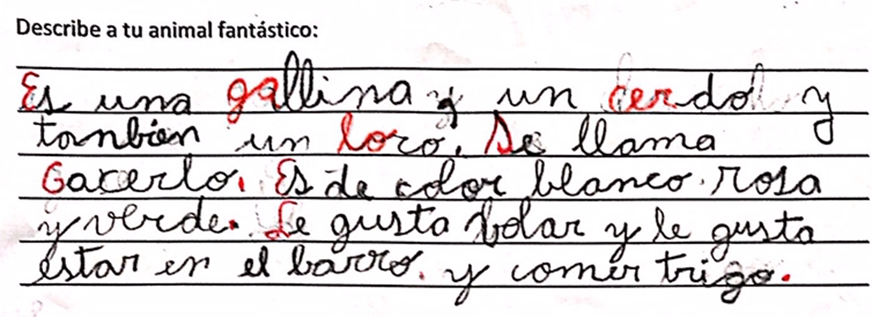

Es necesario precisar, sin embargo, que estos textos presentaron distintos niveles de logro, como se observa más adelante en el análisis. En la Figura 2 se muestra uno de estos ejemplares textuales recolectados en el pretest. Muestra la etapa de Clasificación bajo el modo verbal (“esta especie de animal es”), y la etapa de Descripción bajo el modo verbal y visual, es decir, multimodalmente.

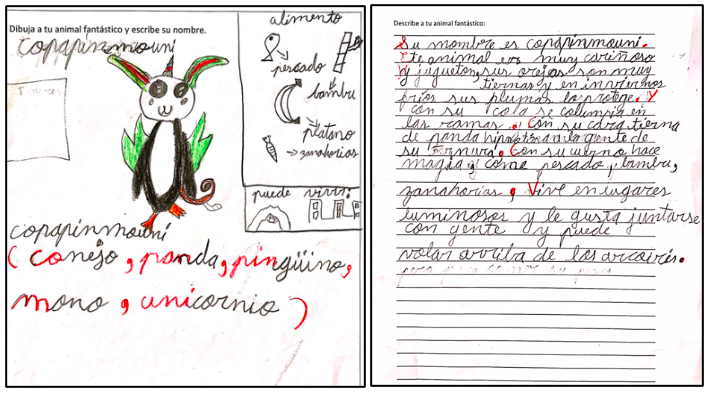

En el postest, el soporte para la escritura del texto fue idéntico al del pretest. La Figura 3 ilustra el desempeño de la misma estudiante que realizó el ejemplo previo, pero una vez que se desarrolló el ciclo de enseñanza aprendizaje.

Escritura y sistema de transitividad

A continuación se presentan los resultados referidos al pretest y al postest de los 3 alumnos que utilizaron el modo verbal en ambas evaluaciones, con la intención de observar las principales diferencias en los resultados referidos a la escritura. Para esto, se compara la estructura genérica en ambas evaluaciones. Asimismo, se hace un análisis gramatical a nivel de la metafunción ideacional y desde el sistema de la TRANSITIVIDAD, por medio de la observación de Procesos y Participantes (Halliday, 2014). Posteriormente, se aborda el análisis discursivo de las creaciones del resto de los estudiantes en el postest, para así observar cuáles fueron las principales características de la escritura realizada de manera autónoma, luego del ciclo de enseñanza aprendizaje llevado a cabo por la docente. Como se mencionó previamente, este último grupo no desarrolló la escritura en la evaluación previa al ciclo.

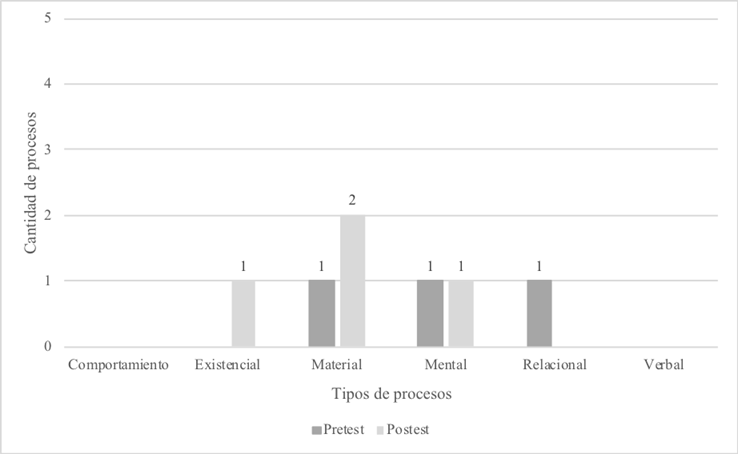

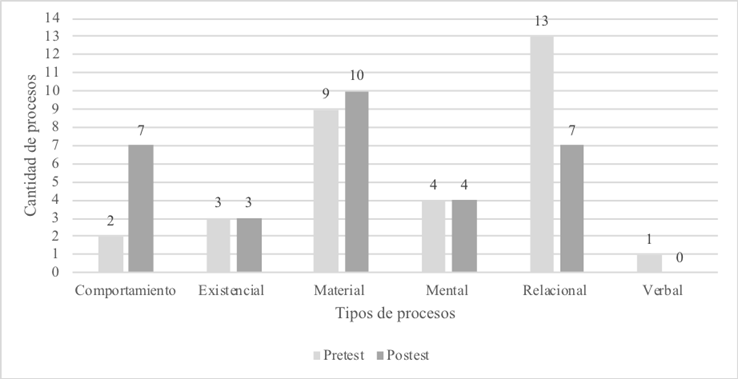

Al analizar los Procesos verbales utilizados por quienes escribieron en las dos evaluaciones, se obtiene un resultado que en una primera instancia parecería paradójico. La Figura 4 muestra la cantidad de procesos utilizados por los tres estudiantes en las dos evaluaciones, a partir de la comparación de los seis textos producidos. Como se observa, la cantidad de Procesos Relacionales disminuyó en el postest. Halliday (2014) plantea que este tipo de Proceso sirve “para caracterizar e identificar” (p. 259). Dado que el propósito del género discursivo específico es clasificar y describir un fenómeno, se esperaría que dichos Procesos hubieran aumentado después de realizado el ciclo de enseñanza completo.

Figura 4

Comparación de los tipos de procesos utilizados en el pretest y el postest por estudiantes (25, 32 y 36) que presentan producciones escritas en ambos momentos.

La explicación ante este resultado es que uno de los participantes (estudiante 36) tuvo un desempeño sobresaliente en la primera evaluación, demostró que conocía el género discursivo y, además, dominaba la escritura en niveles más avanzados que los esperados para ese curso. Por lo anterior, la creación del segundo ejemplar en el postest no fue una tarea que lo motivara a escribir más, como se observa a continuación, en la Tabla 1, en la que se confrontan ambos textos.5 Se reproducen con letras mayúsculas, ya que es la grafía utilizada por el estudiante. Como se muestra, es capaz de realizar el género discursivo en un texto, sin requerir ningún tipo de guía docente. Incluso, se evidencia, en sus cláusulas, un dominio superior de la escritura a lo esperable en este nivel.

Tabla 1

Pre y postest estudiante 36

A continuación se presenta, a modo de ejemplo, un complejo clausal que demuestra su desempeño gramatical en el pretest. En el caso de la cláusula en relación de hipotaxis “Hay que tener cuidado al encontrarse con uno”, el verbo haber es usado como un verbo impersonal. En español, dicho verbo refiere a la presencia de fenómenos naturales, así como a la de cualquier otra realidad (Real Academia Española -RAE-, 2009, p. 3063). En ese sentido, el verbo haber permite tematizar el evento. Se trata de un patrón de representación propio de los textos narrativos, cuyo ejemplo más clásico es el prototípico “Había una vez”. Se expresa también obligación o necesidad con haber que + infinitivo. Esta construcción se suele considerar como perífrasis, “a pesar de que el sujeto del verbo auxiliar no sea el mismo que el auxiliado” (RAE, 2009, p. 2148).

El número de Procesos Relacionales disminuyó en el postest, debido a que el estudiante se vio menos motivado a repetir la actividad. Una vez efectuada la tarea, solicitó a la profesora acompañar en el proceso de escritura a alguno de sus compañeros. Se menciona este suceso como un hecho relevante para la convivencia dentro de la sala de clases, porque permitió que este estudiante se relacionara con un par con el que no había interactuado previamente en una actividad. Más allá del desarrollo de habilidades lingüísticas, la integración de la actividad bajo criterios colaborativos aportó a las relaciones interpersonales en la sala de clases, y su incidencia trascendió más allá de la evaluación del ejercicio.

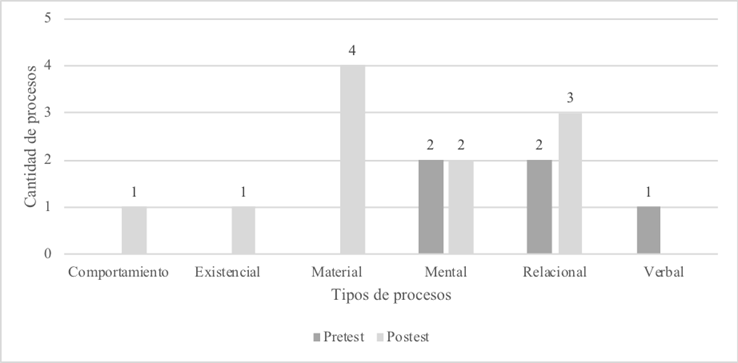

En el caso del desempeño de las dos estudiantes restantes que escribieron tanto en el pretest y en el postest, se observan distintos resultados. En el caso de la estudiante 32, hubo un avance en la extensión de su discurso escrito, que se evidencia por una mayor cantidad y variedad de tipos de Procesos involucrados en la escritura. Si bien aumentó mínimamente el uso de Procesor relacionales (subió de 2 a 3), se presenta una variedad mayor de Procesos Materiales (Figura 5).

Figura 5

Comparación de tipos de Procesos utilizados en el pretest y el postest por la estudiante 32

Como plantea Halliday (2014), los Procesos Materiales refieren a la experiencia en el mundo. Son cláusulas del hacer y del suceder, ya que permiten la construcción de un quantum que permite un cambio en el flujo de los eventos que dan cuenta de la experiencia, a través del aporte de energía (“con su cola se columpia en las ramas”). Asimismo, se observa un avance significativo en la estructuración de las cláusulas. En el pretest, la estudiante no utilizó ningún tipo de puntuación. En el postest, en cambio, sí se evidencia su uso. Si bien se trata de una escritura en desarrollo, dada la edad del grupo, es posible observar cláusulas en relación paratáctica e hipotáctica.

La parataxis da cuenta de una interdependencia lógica entre cláusulas con el mismo estatus, mientras que la hipotaxis establece una relación de interdependencia entre cláusulas, donde las partes interdependientes tienen diferente jerarquía. De este modo, “una de las cláusulas puede considerarse como un núcleo que es modificado por la(s) otras(s)” (Ghio y Fernández, 2008, p. 77). En síntesis, la parataxis implica un tipo de dependencia de igualdad entre dos o más cláusulas independientes y la hipotaxis involucra una relación de dependencia desigual entre una o más cláusulas dependientes y una independiente, que es la dominante, como se presenta en el siguiente ejemplo:

1 Su nombre es copapinmouni. 2 Este animal es muy cariñoso y jugueton, 3 [α] sus orejas son muy tiernas y [β] en inviernos fríos sus plumas lo protege [sic].

Si bien se trata de una estructuración en desarrollo del discurso escrito, es evidente el avance en comparación al pretest, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2

Pre y postest estudiante 32

Finalmente, se evidencia que, en el postest, la estudiante 32 intentó separar las sílabas iniciales para construir el nombre del animal fantástico, lo cual no hizo en el pretest. Sin embargo, no logró realizar la tarea de manera satisfactoria, a excepción de las sílabas iniciales de pingüino y mono, que sí son correctamente separadas para incluirlas en el nombre del animal denominado “copapinmouni” (conejo, panda, pingüino, mono, unicornio). En el caso de la estudiante 25, se observa un avance en la variación de los Procesos utilizados. No obstante, no se observan Procesos Relacionales en la prueba de postest, como se muestra en la Figura 6.

Sí se evidencia un avance en el desarrollo de la escritura, en cuanto a la extensión del discurso. No obstante, aún se debe seguir trabajando la estructuración sintáctica de oraciones, ya que el nexo entre cláusulas se realiza solo a partir de la conjunción copulativa y:

[El gahuni (elidido)] tira magia y puene [puede] maullar con gente y puede volar arriba de los arcoiris.

La comparación entre el pre y postest de la estudiante se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 3

Pre y postest estudiante 25

A continuación se presenta el análisis del resto de los textos, a partir de la observación y clasificación de los Procesos utilizados. Posteriormente, se observa cómo se realiza el Tema no marcado en el corpus, con la intención de aportar a las divergencias teóricas respecto de los sujetos elididos.

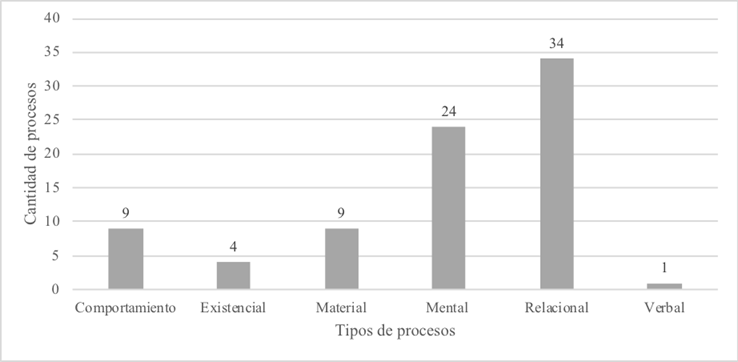

Escritura y sistema de transitividad en el postest

Como se ha mencionado, la mayoría de los estudiantes no desarrolló la escritura en el pretest, salvo nombrar al animal, y solo utilizó el modo de la imagen para describirlo. Es decir, solo cumplieron con una parte de la tarea. Desde la perspectiva de este estudio, la multimodalidad permitió un primer acercamiento al género discursivo e involucró al grupo completo en la actividad, al tener la posibilidad de describir y nombrar. Sin embargo, esto es insuficiente, si el objetivo de la tarea era potenciar la escritura de una descripción en el aula. De hecho, solo uno de los estudiantes de este grupo logró la segmentación silábica solicitada en el nombre del animal. No obstante, a partir del interés demostrado por realizar la actividad se considera que el uso del modo de la imagen fue un estímulo relevante para quienes no lograron escribir la descripción.

Luego de la aplicación del ciclo de enseñanza aprendizaje, se observó un aumento significativo en las producciones de los estudiantes. En el pretest, no lograron realizar por escrito la etapa de la descripción, mientras que en el postest sí lo hicieron, como se ejemplifica en el siguiente apartado. Asimismo, el progreso no estuvo asociado solamente a la incorporación de contenido verbal.

De esta manera, al observar los tipos de Procesos involucrados en las producciones de los estudiantes (Figura 7), se reconoce que el más utilizado fue de tipo Relacional. Por lo tanto, luego de la aplicación del ciclo, se evidencian producciones escritas que interpretan la experiencia por medio de un componente lingüístico que establece una relación entre el animal y sus características, y que permite dar cuenta de un mayor dominio del propósito del género discursivo trabajado.

Figura 7

Tipos de Procesos utilizados por estudiantes que presentan producción escrita solo en el postest

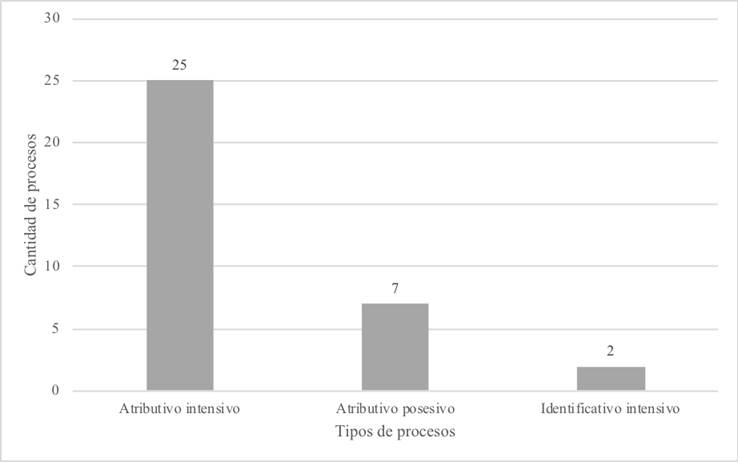

A partir del análisis de las producciones escritas de este grupo, se puede observar con mayor detalle la distribución de los tipos de Procesos Relacionales utilizados en el postest (Figura 8). De un total de 34 Procesos Relacionales, 25 de ellos corresponden a Procesos Atributivos Intensivos, lo cual muestra cómo los estudiantes construyen su discurso a partir de la asociación del animal fantástico a una clase específica, es decir, categorizan y reflejan un adecuado uso del Proceso para establecer la relación entre un Portador y un Atributo:

[el Pepanhu (elidido portador)] es [proceso relacional atributivo intensivo] un animal tierno [atributo].

Figura 8

Tipos de Procesos utilizados por estudiantes que presentan producción escrita solo en el postest

Asimismo, en menor cantidad utilizan Procesos Atributivos Posesivos (7) para mostrar por escrito elementos específicos que posee el animal descrito:

[El quope (elidido portador)] tiene [proceso relacional atributivo posesivo] los dientes afilados y las orejas grandes.

Se observan también logros en la redacción. Específicamente, en el uso de signos de puntuación, un contenido que fue intencionado durante la construcción conjunta. En la Figura 9 se ejemplifica cómo una de las estudiantes estructura sus oraciones.

La estudiante comienza su descripción con un Proceso Relacional Atributivo Intensivo (“es una gallina, un cerdo y también un loro”). Si bien todavía se debería seguir avanzando en la correcta estructuración de las cláusulas, se asume como un logro relevante. Al respecto, se debe mencionar que la última medición estandarizada de escritura aplicada a los grados sexto en Chile evidenció que un 35 % de las respuestas analizadas en cuanto al propósito de narrar e informar, “indica que el texto no se comprende globalmente, o si se comprende, requiere un mayor esfuerzo de parte del lector” (Chile, Agencia de Calidad de la Educación, 2016, p. 58). No se trata de una referencia específica a la ortografía puntual ni a la relación de interdependencia entre cláusulas, pero aun así permite establecer un parámetro de comparación respecto a los logros observados en la muestra.

Desempeño en la escritura de alumnos haitianos después del Ciclo de Enseñanza-Aprendizaje

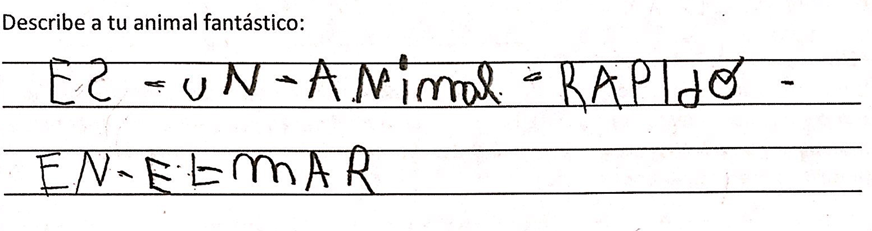

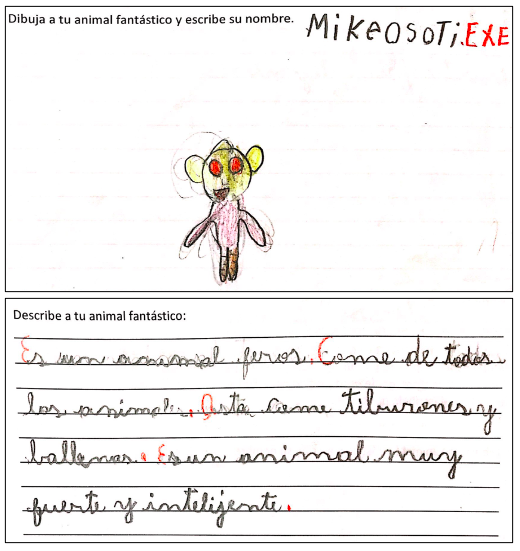

La muestra estuvo compuesta por tres niños haitianos, de los cuales se analizan a continuación los dos casos más descendidos en la escritura. Se trata de estudiantes que están en proceso de adquisición del español como segunda lengua, y en cuyas producciones se pueden observar logros importantes. El avance no solo se da en términos de participación en la actividad, sino que también se genera un acercamiento al propósito comunicativo de una descripción, a partir de estructuras sintácticas muy simples, como la que se observa a continuación en la Figura 10.

Como se observa, el estudiante posee un nivel de escritura inicial. Por ejemplo, aún utiliza mecanismos de ayuda para separar las palabras dentro del texto. Al respecto, es importante mencionar que su descendido desarrollo del lenguaje no le permite participar activamente en las clases de escritura propuestas para segundo básico. Es por eso por lo que la relevancia de su trabajo y la correcta utilización de un Proceso Relacional para categorizar al animal fantástico demuestran que, en su caso, el ciclo de enseñanza aprendizaje maximizó su participación, independientemente del nivel de escritura que posee. Las consecuencias de este hecho trascienden incluso el desempeño, en términos de su integración en la actividad solicitada. La multimodalidad fue un elemento relevante, ya que permitió que no se sintiera excluido y que pudiera generar significados. En la Figura 11 se muestran sus dos producciones, tanto en el pretest como en el postest.

A continuación se presenta un segundo ejemplo de un estudiante en proceso de adquisición de español como segunda lengua. Posee un nivel de escritura más avanzado que el estudiante del ejemplo previo. Sin embargo, al igual que la mayoría del grupo, no fue capaz de escribir de manera autónoma la descripción en el pretest. En el caso del postest, se apoyó en la descripción conjunta que quedó como un modelo ante el curso y la copió íntegramente, aun cuando es relevante mencionar que incorporó algunas modificaciones. Por ejemplo, en vez de copiar de manera exacta desde la pizarra el complejo clausal: “Tiene los dientes afilados, las orejas grandes y un solo ojo grande”, hizo modificaciones y escribió: “Tiene los dientes afilados y las orejas grandes. Es redondo color verde tiene un solo ojo grande”.

Desde una perspectiva didáctica, el ciclo de enseñanza aprendizaje motivó un cierto grado de autonomía en el proceso de escritura. Estos dos ejemplos se califican como relevantes, ya que pertenecen a estudiantes que no dominan el español y están categorizados en su escuela dentro del grupo que no posee desempeño en las habilidades evaluadas (oralidad, escritura y lectura) o que han desarrollado algunas habilidades de expresión oral o comprensión auditiva, pero que mantienen su discurso asociado a experiencias cercanas o necesidades concretas.

Sistema de TEMA: una aproximación a la discusión sobre el sujeto elidido en español

Otra situación interesante de analizar tiene relación con la progresión temática e informativa para configurar el significado multimodal. A continuación, en la Figura 12, se presenta un ejemplo donde el sujeto ha sido elidido, por las características sintácticas del español, pero también porque el desarrollo del texto lo permite.

En la muestra analizada, el Tema no marcado se materializa por medio del sujeto elidido en concordancia con el verbo. Esto puede observarse por medio de las imágenes. Dadas las características sintácticas del español, en particular la morfología flexiva del verbo que permite en ocasiones elidir el sujeto gramatical, la unidad de análisis multimodal permite enfrentar las divergencias teóricas respecto del Tema. Los resultados también posibilitan afirmar que la recuperación del Tema no marcado a partir de la elisión del sujeto es coherente con el significado experiencial del texto, como plantea Moyano (2010, 2016). Siempre que el sujeto se elide en términos verbales en la muestra, es posible recuperarlo en términos visuales.

La integración de modos en el análisis de los ensambles multimodales permite afirmar que el modo de la imagen siempre posibilita la recuperación del significado de los elementos elididos. Al menos en lo que refiere a la muestra estudiada, los elementos que funcionan como Participante concordante operan también como Tema y están elididos. De esta manera, la imagen asume el rol de materializar los referentes, por lo que es el discurso multimodal y no solo los elementos gramaticales los que sustentan el elemento tematizado. Dentro de los significados en juego, la estructura de organización de la función temática o Tema posibilita la realización del mensaje y contribuye al flujo del discurso. Al mismo tiempo, la cláusula muestra el grado de novedad de la información, desde lo Dado o conocido hacia lo Nuevo o desconocido. Existe una estrecha relación semántica entre el sistema de lo Dado-Nuevo y el sistema de Tema-Rema, es decir, entre la estructura de la información y la estructura temática, la cual puede ser observada en la relación no marcada. En esta relación, lo Dado y lo Nuevo convergen con el Tema y el Rema. Para Halliday (2014), se trata de una relación, por defecto, predeterminada. Sin embargo, el Tema y el Rema pueden presentarse sin coincidencia, en una relación marcada. El peak de prominencia es el Tema, mientras que el peak de la información es lo Nuevo (Martin, 2001).

Al respecto, vale la pena destacar que la organización de la tarea pedida a los escolares se distribuyó entre el anverso de la hoja, referido al dibujo del animal fantástico, y el reverso, vinculado a la escritura de la descripción. Por lo tanto, no es una conclusión evidente del análisis el hecho de que se procesaría cognitivamente la información que deben proporcionar los estudiantes, a partir del recorrido de lectura que están llamados a ejecutar en la tarea solicitada. Esto, ya que la imagen no se ubica al lado izquierdo de la hoja y, por lo tanto, no explicaría por qué el sujeto elidido es la opción marcada dentro de las producciones analizadas. En efecto, la parte de la diagramación de la hoja destinada a la escritura no se encontraba al lado de la parte referida a la visualidad, como sucedería en el caso de una misma hoja separada en dos (lado izquierdo y derecho).

Conclusiones

El análisis previo ha dado cuenta de un ciclo de enseñanza aprendizaje de un género discursivo multimodal que permitió desarrollar autonomía en el proceso de escritura en una sala de clases diversa, con grandes diferencias en el desempeño de sus integrantes. Por una parte, quienes poseían un nivel de escritura inicial, se motivaron a desarrollar la actividad. Por medio de una cláusula Relacional establecieron un nexo entre un animal fantástico y su descripción. Por otra parte, quienes poseían un nivel más avanzado de escritura, incrementaron su desempeño de manera apropiada al nivel. El trabajo intencionado, colaborativo y preciso que promueve la pedagogía del género discursivo proporcionó la seguridad necesaria para ser capaces de escribir autónomamente una descripción.

Si bien los niveles de logros son distintos, dada la heterogeneidad de los desempeños, resulta relevante la incorporación de una perspectiva multimodal para desarrollar la escritura. Llevar a cabo nuevos ciclos de enseñanza aprendizaje permitiría seguir reforzando la estructura genérica y la conexión de cláusulas en el discurso, a partir de propuestas adecuadas al contexto escolar. Desde el punto de vista didáctico, fue un logro haber cautivado el interés de los estudiantes hacia la tarea, como lo hizo este informe descriptivo multimodal denominado “Descripción de un animal fantástico”.

Es evidente que aún quedan muchos desafíos en los cuales avanzar en un curso como el estudiado. Por ejemplo, la separación en sílabas para denominar al animal fantástico tuvo pobres desempeños y solo dos estudiantes lograron identificar las sílabas iniciales de los referentes que constituían el nuevo nombre. No obstante, la inclusión de la multimodalidad permitió el involucramiento inicial sin exclusiones y un acceso justo al conocimiento. No es un logro menor el que estudiantes que de manera permanente se restaban de participar en las actividades de escritura más tradicionales, se hayan motivado a trabajar de forma integrada. Si bien la visualidad por sí sola no bastó para lograr un acercamiento inicial a la escritura en el pretest, sí permitió que todos fueran capaces de crear significados. A través de la pedagogía del género discursivo, la labor docente puede canalizar ese interés inicial hacia el desarrollo del lenguaje verbal.

En relación con el Tema no marcado, y las distintas aproximaciones desde los estudios en español, los resultados observados en el corpus son coherentes con la postura de Moyano (2016), en el sentido de que el Tema no marcado en español se realiza por concordancia con el verbo, y se refuerza por medio de las imágenes. Dadas las características sintácticas del español, en particular la morfología flexiva del verbo que permite en ocasiones elidir el Sujeto gramatical, la unidad de análisis multimodal permite enfrentar las divergencias teóricas respecto del Tema. Así, la integración de modos en el análisis permite afirmar que la imagen visual cumple siempre posibilita recuperar el significado de los elementos elididos, así como el referente de los pronombres. Al menos en lo que refiere al corpus estudiado, los elementos que funcionan como Participante concordante operan también como Tema y pueden estar elididos. Si esto sucede, la imagen asume el rol de materializar los referentes, por lo que es el discurso multimodal y no sólo los elementos gramaticales los que sustentan el elemento tematizado.

Es importante, para este proyecto, la proyección de la alfabetización multimodal en la “Agenda mundial 2030 para el desarrollo sostenible” de la Unesco (2014). El Objetivo 4 busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todas y todos los ciudadanos, ya que se considera la alfabetización como un bien público y un derecho educativo. Desde la perspectiva de este estudio, se ha buscado abordar la acción y la reflexión a partir del desafío que significa para el sistema educativo chileno superar sus limitaciones y lograr una alfabetización multimodal escolar apropiada para la sociedad actual.

Dentro de las proyecciones y los desafíos que implica el desarrollo de la multimodalidad en la enseñanza básica, está la necesidad de definir con propiedad qué géneros discursivos multimodales son los más apropiados para promover en las escuelas chilenas el desarrollo y el fomento de la escritura y la lectura. Esto implica que se debe proveer a los alumnos de un marco común de aprendizaje, que permita suplir las eventuales deficiencias en el manejo previo de dichos géneros. Asimismo, se requiere también de una reflexión profunda respecto de cómo enseñar y estimular las habilidades discursivas requeridas para el manejo de los géneros discursivos escolares, ya sean orales o escritos. En este estudio, la pedagogía del género discursivo permitió abordar ese desafío.