1. Introducción

La investigación que se presenta da cuenta del acompañamiento docente en una experiencia formativa de incursión profesional. Se anida en el macroproyecto Una propuesta de vocabulario indispensable para el debate en los estudios lingüísticos y de traducción en los procesos educativos, diseñado e implementado en la Universidad Veracruzana (uv), Veracruz, México, en el periodo 2015-2018 y avalado por el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación de la propia universidad y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior, de la Secretaría de Educación Pública, México (sirei-dgi-uv 280732015139 y uv-ptc-806).

El objetivo general de este caso de estudio de traducción situada fue producir una ruta crítica profesionalizante que orientara prácticas educativas complementarias y extraescolares posteriores a la formación oficial en un programa educativo en traducción. Tal ruta se enmarca en el paradigma de la traducción como proyecto (entendida como la administración de una actividad procesual que requiere planeación y resolución en una serie de fases. Cfr. Russi y Schneider, 2016) y, específicamente, en el enfoque basado en tareas (Kiraly, 2005). La característica central de esta ruta crítica es haber surgido y haber sido simultáneamente estudiada, a partir de la realización de un proyecto de traducción profesional concreto realizado en el plazo de ocho meses (inicio: febrero 2015), a saber, la versión en español de un libro sobre educación intercultural e interreligiosa publicado originalmente en inglés por el Consejo de Europa (coe, por sus siglas en inglés).

Se desprendieron como objetivos secundarios:

-

La descripción y el análisis de prácticas didácticas de acompañamiento profesionalizantes.

-

La exploración y la autorreflexión en torno a ventajas formativas de este tipo de acompañamiento.

-

La exploración y la autorreflexión en torno a riesgos formativos de este tipo de acompañamiento.

La viabilidad de estos objetivos solo pudo concebirse a partir de un andamiaje metodológico bajo el cual subyacen premisas teóricas compartidas y construcción de datos de manera colaborativa, en el marco de una microinvestigación empírica y experimental en el terreno de la investigación en didáctica de la traducción (Hurtado Albir, 2016a, p. 168). La denomino microinvestigación en dos sentidos: por un lado, se trata del reporte de investigación de una sola experiencia de traducción -totalmente extraescolar; postescolar, para ser exactos- de un libro que encaja en la denominada traducción editorial (ampliación del concepto de traducción literaria) y, por lo tanto, es mínima. Por otro lado, el enfoque investigativo es microscópico, pues consiste en mirar de manera amplificada varios de los fenómenos que se produjeron en su transcurso, desde una perspectiva de práctica de experimentación (Hurtado Albir, 2016a, p. 169).

2. Antecedentes

2.1. Los programas educativos de traducción a nivel superior en México

En México son realmente escasos los programas educativos a nivel superior enfocados en traducción como tal y que expidan un título de traductor a nivel superior.

Tabla 1

Instituciones de educación superior mexicanas que ofrecen título profesional o de grado exclusivamente en traducción (inglés y español)

[i]Fuente: www.cursosycarreras.com.mx/traductorado-e-interpretacion-C-98, www.emagister.com.mx/licenciatura/licenciaturas_traduccion_e_interpretacion-tematica-469.htm (consultados el 16 septiembre 2018).

En contraste, la mayoría de los programas se enfocan, grosso modo, en lenguas o idiomas, y contemplan entre sus opciones de salida -explícita o implícitamente- cierta formación en traducción. Es el caso de la licenciatura en Lengua Inglesa (li) de la Facultad de Idiomas (fi), de la uv, la institución pública del sureste mexicano que ofrece educación superior de reconocida calidad. De ese modo, obtener el nivel c1 en el Marco de Referencia Europeo de Lenguas Extranjeras es la meta primordial del programa en li, en tanto que la segunda meta fundamental es que el alumno obtenga “los elementos indispensables [para poderse dedicar] a la docencia y/o a la traducción”, razón por la cual el título que se expide lo certifica como Licenciado en Lengua Inglesa. Incluso en otros reconocidos programas tanto de licenciatura como de posgrado, la traducción cumple un papel tangencial pero no central, ya sea como la enseñanza de literatura a partir de textos traducidos, el estudio y la práctica de la traducción y, mucho menos aún, la pedagogía de la traducción. Tal es el caso de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la propia uv, así como de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) o del posgrado en Literatura Comparada de la Universidad Nacional Autónoma de México (cfr. Villegas, 2014 y Villegas y Barajas, 2016).

En el programa de 2008 de Lengua Inglesa uv existen siete cursos o experiencias educativas (ee) semestrales relacionados con la traducción, de los cuales tres son disciplinarios y obligatorios para quienes se inclinan por esta rama, a saber: Iniciación a la Traducción, Estudios de la Traducción y Taller de Traducción; otras cuatro son optativas y pueden tomarlas incluso quienes piensen dedicarse a la docencia: Traducción de Textos Científico-Técnicos, Traducción de Textos Humanístico-Literarios, Traductología y Auxiliares Informáticos para la Traducción. La inclusión de estas ee en la malla curricular parecería reflejar una formación seria y profunda en el ámbito de la traducción.

Sin embargo, la experiencia reportada revela algo distinto, que no difiere de experiencias en otras latitudes, como Argentina y Chile (Álvarez y Patán, en Santoveña, 2010, p. 92), España (Aguilar Río, 2004; Marco, 2004; Calvo, 2016) o Canadá (Kiraly, 2005), donde se ha constatado que la formación curricular en traducción resulta insuficiente ante las demandas de calidad de servicios de traducción en la esfera editorial. Kiraly, por ejemplo, ha señalado cómo empresas contratantes de traducción ven truncadas sus expectativas en torno al cumplimiento de normas de calidad por las habilidades insuficientes de los recién egresados, su nula inmersión cultural en ámbitos especializados y, principalmente, las escasas capacidades de organización autonómica o en equipos para solucionar problemas o administrar sus relaciones interpersonales durante la tarea (2005, p. 1099). Esto coincide con el doble sentido sociológico del concepto de “profesionalización”: por un lado, “estatus educativo” -que dota de una “profesión”, en el sentido institucional, como “forma distintiva de ocupación organizada”- y, por el otro, “habilidades ocupacionales específicas” (Friedson, 2001, p. 32).

2.2. El proyecto de traducción profesional(izante)

La microinvestigación que se reporta se inserta en el enfoque por tareas de traducción (Hurtado Albir, 2016a, p. 67) con la diametral distinción de que, en este caso, el encargo fue totalmente real y tuvo lugar cuando las traductoras ya habían obtenido su título profesional. Por consiguiente, más que tratarse de una “tarea de traducción” en un sentido escolar, fue un “proyecto de traducción profesionalizante”, que hizo acopio de su potencial didáctico. La profesionalización es un “proceso” en pos de obtener cierto estatus profesional (Friedson, 2001, pp. 30-31). Profesionalizar significa dotar a la nueva traductora de las oportunidades de inserción laboral que la confronten con problemas reales, mediante cuya resolución se va familiarizando con herramientas y procedimientos que le proporcionen seguridad en su desempeño. Tal seguridad es adquirida con la puesta en marcha de “atributos específicos” de la ocupación, hasta convertirse en “personas técnicamente competentes” (Friedson, 2001, p. 34).

Traducir para el coe supone adentrarse en un ámbito laboral muy demandante. Se trata de una organización paneuropea posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se ha erigido en bastión y guardián de los valores democráticos desde su constitución (Estrasburgo, 1949). Comprende 47 estados: 27 pertenecientes a la Unión Europea más el resto de Europa, con la excepción de Bielorrusia; España se adhirió en 1977. El coe se caracteriza por su lucha contra el racismo y la discriminación, sus esfuerzos en favor de la libertad de expresión y la equidad de género, y el aseguramiento de los derechos de la infancia.

En el 2008 el coe publicó el Libro blanco sobre el diálogo intercultural. Vivir juntos con igual dignidad, como una estrategia promotora del bien común en grupos multiculturales y de la formación de docentes en Europa y allende las fronteras. Robert Jackson, académico de la Universidad de Warwick y del Centro Europeo Wergeland para la Educación en Ciudadanía Democrática, fue uno de sus redactores y ha participado ininterrumpidamente desde 2002 en todos los proyectos del coe tocantes a la diversidad religiosa y la educación. En 2014, en atención a la Recomendación cm/Rec(2008)12 al coe, donde por vez primera se incluyó la religión como parte del ámbito que debía atender la educación intercultural, Jackson compiló, en su carácter de vicepresidente del Grupo de Expertos e Implementación Conjunta, una serie de investigaciones realizadas a lo largo y ancho del continente europeo con la finalidad de dar a conocer experiencias de educación intercultural en contextos de diversidad religiosa susceptibles de ser replicados o adaptados. El resultado fue Signposts. Policy and Practice for Teaching about Religions and not Religious World Views in Intercultural Education.

Aunque Signposts contiene una serie de recomendaciones centradas en la educación formal y en las instituciones educativas, también se previó que pudiera ser seguida en ámbitos extraescolares en contextos donde se mezclaran religión, ética y perspectivas de vida religiosa y no religiosa. Es un documento dirigido a diseñadores de políticas públicas, instituciones educativas y docentes, cuya aplicación puede ser local, regional, internacional e incluso global. Debido a la naturaleza temática de Signposts, así como a relaciones profesionales previas, a principios de 2015 Jackson contactó al Cuerpo Académico de Estudios Interculturales/Educación Intercultural del Instituto de Investigaciones en Educación (iie) de la uv en busca de un equipo de traducción que comprendiese no solo los aspectos lingüísticos del texto, sino también la relevancia ético-política del documento y su alcance educativo, contemplando, por supuesto, el dominio epistemológico del campo de la educación intercultural. Por sus requerimientos particulares, como: la sensibilidad hacia temas de educación intercultural con énfasis en educación religiosa, la comprensión epistemológica y el manejo apropiado de teoría y lenguaje especializado en dichos ámbitos, así como las capacidades traductivas, organizativas y de liderazgo para la obtención de una versión en español adecuada para su circulación en Europa se decidió que este proyecto de traducción profesional fuera atendido por un equipo académico de la uv en México.

2.3. El equipo de traducción participante y su relación con la naturaleza del texto

Como líder del proyecto y ante el plazo propuesto por el autor -quien expresó su deseo de que la versión viera la luz en ese mismo 2015- decidí invitar al equipo a un par de tesistas avezadas. El proyecto de traducción profesionalizante fue realizado por un equipo conformado por Amanda Falcone Torralba e Ivette Utrera Domínguez, con mi acompañamiento, no solo como docente sino también como traductora profesional. Ambas obtuvieron la Licenciatura en Lengua Inglesa (2014 y 2015, respectivamente) mediante la presentación y defensa de sendos trabajos de grado, o trabajos recepcionales (tr, en adelante), bajo mi dirección. El tr de Falcone versó sobre literatura, en tanto que el tr de Utrera derivó de su práctica traductora durante la prestación de su servicio social (ss). Este último está concebido como una “actividad formativa, integradora y de aplicación de saberes que […] realizan los alumnos […] en beneficio de la sociedad y de la propia Institución” y que debe ejercerse en territorio veracruzano (Reglamento del Servicio Social-uv, 2013, art. 3).

Utrera poseía ya cierta experiencia en el manejo de temáticas relacionadas con la interculturalidad, puesto que había cotraducido tres ensayos y una página web (cfr. InterSaberes, 2014; Guilherme y Dietz, 2014; Mateos y Dietz, 2017; Dietz, 2017). Cabe señalar que estos textos funcionaron como auxiliares (Nord, 2010, p. 13) para la traducción de Signposts. Por su parte, Falcone había fungido como “intérprete voluntaria para Misión al Mundo y como traductora becaria para una colega académica que lleva artículos y ponencias fuera de México, sobre todo a Europa” [e-f-feb16]. Así, el programa educativo cursado, la elaboración de su tr y esta experiencia traductiva previa y reciente, adquirida mediante la prestación del ss, constituyeron el bagaje con el cual llegaron a emprender la traducción de Signposts. Por consiguiente, se capitalizaron las tutorías para la realización del tr y del ss en cuanto precedentes y detonadores de una experiencia profesionalizante. Esto forma parte de las prácticas didácticas derivadas del acompañamiento que se reporta.

Conviene señalar que las tres decidimos participar movidas por el interés en el tema y la relevancia de la publicación, pese a que no se había pactado pago alguno. En el caso de Utrera, su motor principal fue la estrecha relación de la propuesta con los textos analizados en su tr [e-u-mar16], mientras que para Falcone su motivación fue saber “que iba a aprender […] la política actual sobre temas que [le] conciernen como cristiana” [e-f-feb16]. En lo que a mí toca, compartía las motivaciones de ambas, de donde se desprende que la naturaleza del texto es sumamente relevante para provocar empatía entre el proyecto de traducción y el deseo de participación de sus traductoras. Desde nuestras agendas personales vimos la oportunidad de incidir -agencialmente- en la promoción de la educación intercultural y, en el caso de dos de nosotras, en una comprensión ecuménica donde tuviera cabida nuestra propia postura confesional.

El respaldo institucional ofrecido por un organismo internacional de tal influencia como el coe abona a la agencialidad institucional entendida como algo más que “el frágil instrumento de la intención” (como podrían serlo nuestros modestos deseos de paz como traductoras); antes bien, tiene que llegar a ser una “acción validada institucionalmente” (Spivak, 2017, pp. 39 y 140) para poder tener cierta repercusión. En nuestro caso, aprovechar el emergente proyecto de educación interreligiosa provisto por Signposts, constituye un vehículo de actuación para incidir también en realidades propias, aunque estas no sean europeas. Esto se refleja en la diseminación de Señales entre obispos y sacerdotes católicos, así como entre pastores metodistas, presbiterianos y bautistas, y entre educadores de niveles básico, medio y superior en México. El hecho de traducir un texto europeo desde la periferia mexicana y diseminarlo en ella constituye un acto de apropiación creativa que nos permite incidir en el sitio de producción europeo con nuestra comprensión y aportación a la diseminación de este texto, lo que alarga su vida y su alcance (Steiner, 1997, p. 135), al tiempo que nos permite traer a casa contenidos susceptibles de ser adaptados a nuestras realidades contextuales.

3. Orientaciones teóricas y metodológicas

Es posible inscribir nuestra investigación en el “giro globalizador” de los estudios de traducción (Snell-Hornby, 2010, p. 367) debido a que el texto traducido se originó en el seno del coe con la intención de atender a la mayor parte de los estados europeos mediante políticas públicas susceptibles de ser replicadas en distintos contextos en un intento respetuoso de las diferencias. Sin embargo, la paradoja estriba en que lejos de tratarse de una política de recomendaciones impuesta por el coe, Signposts más bien se nutre de experiencias empíricas específicas e insertas en contextos específicos, lo cual provoca que nuestra investigación también se adscriba al “giro empírico” de los estudios de traducción (Snell-Hornby, 2010, p. 368), en especial porque su temática ronda en torno al tratamiento de las diferencias interreligiosas en el aula. Por su doble dimensión, situamos nuestra investigación en el mapa trazado por Holmes para los translation studies dentro de los estudios orientados por procesos (ámbito descriptivo, rama de estudios puros), así como en la formación de traductores (ámbito aplicado, rama de estudios aplicados) (Vandepitte, 2008, pp. 571-573). Tal convergencia nos permite observar tanto la competencia individual para traducir como su desarrollo en la inserción de una práctica profesionalizante.

La atención prestada a los requerimientos especiales de traducción es un rasgo de lo que Simon denomina “fidelidad hacia el proyecto traductivo en el cual participan tanto el autor como el traductor” (1996, p. 2). Por parte del autor del libro y el coe, se esperaba, por lo tanto, que la labor de la investigadora y líder del proyecto cubriera las expectativas de un texto de tal relevancia. La labor me fue asignada en el mes de enero del 2015 y fue entonces cuando decidí convertirla en una experiencia profesionalizante para dos jóvenes traductoras, capitalizándola, desde una perspectiva funcional, como una suerte de “encargo didáctico” (Nord, 2009, p. 232), aunque posterior a la trayectoria escolar. En nuestro microestudio, buscamos concordancia entre tal perspectiva y la procesual, tal y como demostramos a partir de la ruta crítica (infra). De ese modo, surgió una oportunidad de trabajo de traducción profesional ofrecida a una investigadora, que se aprovechó para la profesionalización de recién egresadas, esto es, fungí como articuladora de una serie de esferas polisistémicas (Even-Zohar, 2006), con lo cual aproveché un conjunto de prácticas didácticas de acompañamiento profesional previas para detonar otras nuevas.

Considero que una visión y una postura interculturales de los contenidos y propósitos políticos de Signposts, atravesó tal articulación, puesto que se consiguió capitalizar distintas esferas de producción y transmisión del conocimiento -a saber, centros investigativos y centros formadores- con el paradigma procesual de la traducción desde su enfoque culturalista. Tres de estas microesferas son internas a la uv: mi agencialidad institucional (entendida como “acción validada institucionalmente” por Spivak, 2017, p. 140) como investigadora del iie-uv que forma parte del equipo de Educación Intercultural; la agencia tanto mía como de las egresadas en la actividad académica de tutorías de tesis, y la experiencia de las egresadas en la realización de su ss. La otra esfera pertenece al nivel macro y también es de naturaleza institucional, el coe, en el que sobresale la agencialidad de Jackson no solo como investigador-líder, sino también como autor que elige a su traductor. De este modo, queda al descubierto el encadenamiento poli- sistémico de distintas esferas que van desde la producción de un texto que reúne investigaciones geolocalizadas, hasta su cuidada difusión a otras lenguas.

Concebir la inserción de un proyecto traductivo en un ámbito sociocultural específico inscribe esta experiencia en el paradigma de la traducción cultural (Villegas, 2008, pp. 161- 163).

Elaboración propia.

Figura 1. Esferas polisistémicas implicadas en este caso de estudio.

En este caso, el ámbito sociocultural es la educación intercultural para el mejor convivir entre cosmovisiones heterogéneas y, en última instancia, para tender a un ecumenismo. Además, por ser un texto que aunque destinado para Europa puede tener ecos en América Latina y provocar resonancias en nuestro ejercicio profesional, gracias a nuestra intervención como traductoras. Así, la traducción no se mira como un hecho aislado, sino como parte de un engranaje entre diversas esferas culturales que se ven afectadas por ella (Even-Zohar, 2006, p. 200). Esto sucede cuando se permite que un producto pensado para Europa tenga efectos incluso en un ámbito americano localizado: México. Al mismo tiempo, dado que en la cadena de producción y transmisión del texto hemos intervenido actores periféricos, podemos decir que en este caso especialmente el polisistema europeo se altera, a partir de nuestra traducción realizada en México, pues se invierte el patrón de la traducción metropolitana para textos periféricos, puesto que aquí se tradujo desde la periferia -convocada por su experticia temática- un texto paneuropeo inscrito en la esfera de las políticas públicas.

Por consiguiente, la direccionalidad eurocéntrica usual se invierte tanto en lo lingüístico como en lo cultural, en lo que se puede denominar un “movimiento inverso” decolonial (Carbonell, 1997, p. 35). En el aspecto lingüístico, en vez de recurrir a la variante hegemónica, se optó por una traducción desde América Latina; si bien es cierto que la exigencia de un “español neutro” para una publicación del coe es idílica -irrealizable por la simple razón de que no existe ningún lenguaje neutro- (cfr. Calvo, 2016, pp. 127-128), el hecho de que el texto origen ya había sido homogeneizado para funcionar en toda Europa, facilitó tal empresa aunque se tuvo sumo cuidado de no incluir mexicanismos y de realizar un cotejo de lengua con documentos institucionales del propio coe y de otros organismos plurinacionales publicados en español en la red. Así, este es un ejemplo de contrapropuesta lingüística. En el aspecto sociocultural, se traduce desde un estado laico mexicano y un contexto religioso no hegemónico (dos de las traductoras son, de hecho, presbiterianas), muy distante del contexto español peninsular, donde persisten tradiciones culturales y religiosas de catolicismo nacional.

Dada la importancia de los procesos educativos que tendrían lugar durante esta experiencia, consideré pertinente activar una investigación basada en observación participante. Así, a partir de nuestra primera reunión de trabajo (en febrero de 2015) efectuamos:

Autoobservación etnográfica dirigida, coparticipante y sostenida durante todo el proceso, consistente en anotar al margen del texto o bien en un cuaderno o notas aparte:

Traducción y posibles sinónimos para palabras frecuentes que hiciera falta incluir en un glosario.

Estrategias de traducción utilizadas, con libertad de etiquetarlas conforme a alguna teoría específica o una denominación propia.

Aprendizaje nuevo, reaprendizaje o desaprendizaje.

Otras observaciones: emoción o sentimiento; por ejemplo, impotencia, ignorancia, seguridad, presión, etc. [Esta actividad se sostuvo de manera y a juicio individual, entre el 16 de febrero y el 15 de octubre de 2015.]

Tres sesiones dialógicas en puntos nodales del proceso de traducción del libro, donde reflexionáramos y compartiéramos impresiones y pensamientos surgidos de nuestra actividad. [1. 8 feb 15-cafetería; 2. 14 jun 15-cafetería; 3. 30 sept 15-iie.]

Dos entrevistas en profundidad que les realicé a Utrera y Falcone con base en una guía diseñada ex profeso [e-f-feb16 y e-u-mar16].

Una autorreflexión escrita por cada participante, con base en puntos guía diseñados ex profeso, una vez que hubiéramos entregado el encargo (oct. 2015) y sintiésemos que estábamos lo suficientemente distanciadas de la experiencia como para poder sopesarla. Las autorreflexiones fueron escritas durante el primer semestre del 2016.

Consideramos que por lo menos entre nosotras sí se dio un proceso de doble reflexividad (Dietz, 2011, p. 12) porque en este ir y venir entre nuestra actividad traductiva y la reflexión, ponderación y valoración de la misma en distintos puntos del proceso (febrero-octubre 2015) y posteriormente (noviembre 2015-junio 2016) se verificó un aprender a hacer mediante la puesta en práctica de soluciones pertinentes y, paralelamente, una puesta en reflexión de esas acciones donde las aprendices podían retroalimentarse con la líder del proyecto, es decir, una reflexividad al servicio de la práctica. Pudimos reconocer asimetrías evidentes (p. ej., entre profesora y alumnas, entre equipo y autor y entre equipo e institución validadora de la traducción). Sin embargo, pese a que sí obtuvimos una retroalimentación final positiva por parte del autor del libro, quien, inclusive, gestionó un pago digno para cada una de nosotras, realmente no sostuvimos en ningún momento algún ejercicio que nos permitiera generar una doble reflexividad entre autor-institución-traductor. En consecuencia, es posible afirmar que se cubrieron -aunque solo haya sido parcialmente, pues el modelo nunca es agotable- las dimensiones semántica (actoral) y pragmática (interaccional), pero no cubrimos la sintáctica (institucional) (Dietz, 2011, p. 18).

4. La ruta crítica

Denominar “ruta crítica” a este proceso conlleva, en primera instancia, la intención de poner el énfasis en el cumplimiento en tiempo y forma de un encargo de traducción, mediante una adecuada integración, gestión y administración del equipo de trabajo. No obstante, se buscó también ir más allá de este enfoque gerencial para trasladar la experiencia a una pedagogía de la traducción a través de un maridaje entre atención oportuna al encargo y su aprovechamiento o capitalización como encargo didáctico. De esta manera, el abordaje fue doble.

Es necesario reconocer que, aunque la experiencia que se reporta solo duró ocho meses, en realidad, el punto de arranque de la ruta crítica se sitúa por lo menos dos años atrás con la dirección de tr de las egresadas, e incluso se remonta hasta tres años antes, porque es necesario incluir su experiencia de ss. En este sentido, se comprueba que el paso por dos de las ee formales de la licenciatura en Lengua Inglesa (tanto ss como tr) fueron el semillero de este proceso de profesionalización postitulación.

Por otra parte, se corroboró lo indispensable del papel de enlace que cumplí como articuladora capitalizadora entre:

experiencias educativas previas

microesferas de la uv, a saber, fi e iie (véase la figura 1)

oferta o encargo de traducción por parte del coe

y mi papel como líder profesional y acompañante pedagógica del proyecto.

Hacia el cierre del proyecto florecieron interesantes procesos autonómicos, que llevaron a disminuir bastante mi papel de liderazgo; sobre todo, una de las integrantes del equipo despuntó en los trabajos de gestión y administración ante la noticia de que sí habría una retribución económica. Ello da cuenta de la importancia de la profesionalización valorada en términos de recompensa económica (Friedson, 2001, p. 35).

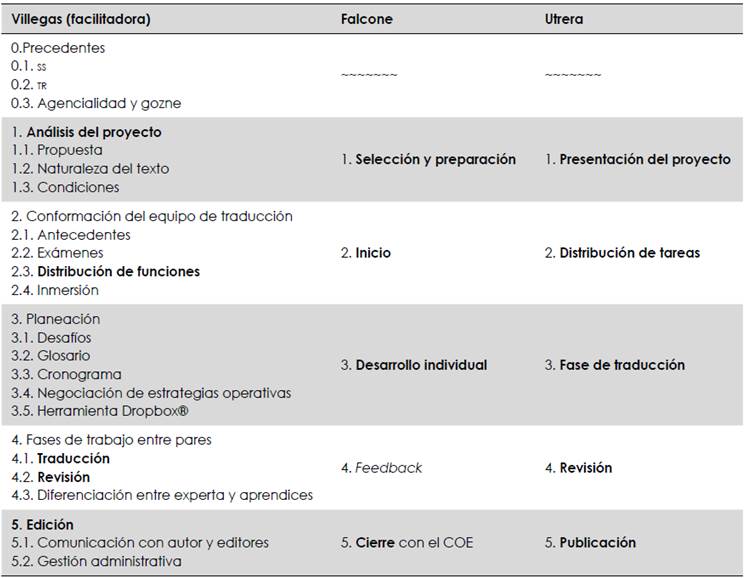

La principal característica de nuestra pesquisa fue que, por acuerdo mutuo y explícito desde el inicio, cada miembro del equipo delineó su propia ruta crítica de trabajo, de manera paralela y posteriormente la reportó. De ese modo, surgieron como resultado tres rutas críticas con algunos elementos coincidentes, tal y como puede observarse en la tabla 2, donde se destacan los puntos comunes:

Fase 1. El proyecto

En general puede observarse un contraste entre la pericia para la nomenclatura utilizada por parte de la facilitadora y de las aprendientes, sobre todo, en relación con la descripción cada vez más compleja de las fases de la ruta. La coincidencia respecto al punto de partida fue total, si bien solo dos participantes concibieron como proyecto la actividad realizada. Sin embargo, más allá de esta generalización, las autorreflexiones permitieron obtener datos relevantes respecto a preocupaciones compartidas por las participantes; en específico, sobre cómo ligaron la temática del libro con su experiencia previa en la Licenciatura y con la posibilidad de incidir en la temática. Como muestra de esto considérense las siguientes afirmaciones de Utrera y Falcone:

Algunos de los temas que se tratan en el libro también se encuentran estrechamente relacionados con los textos que traduje y analicé en el tr. [ar-u-feb-16]

Entre mis reflexiones del tr, cuya aproximación fue poscolonial, rumeaba en mi cabeza la idea de resolver las binas del opresor y el oprimido buscando un punto intermedio de negociación en el que ambas partes estuvieran de acuerdo primero en querer resolver y segundo en llevarlo a cabo. Por supuesto que todo esto pasaba en mis pensamientos y se quedaba ahí; había nacido de una inquietud en la literatura y parecía bastante impráctico para la vida diaria, sobre todo cuan do leía las noticias internacionales de lo que estaba sucediendo en el mundo real. [ar-f-feb-16]

Tabla 2. Ruta crítica profesionalizante

Elaboración propia. (Al retomar alguno de los elementos aquí contenidos, se han utilizado cursivas para recordarle al lector que forma parte de la ruta crítica.)

Además, Utrera señaló la importancia de nuestra primera reunión en términos de convertir la experiencia de traducción en una experiencia educativa profesionalizante:

En esta reunión hablamos brevemente sobre nuestra formación profesional, comentamos sobre nuestros tr, nuestra experiencia en traducción y sobre nuestras actividades actuales. Expresamos la percepción de cada una sobre el libro y el impacto que este podría tener en la sociedad actual. Se propuso que cada una llevara un diario personal con la finalidad de tener registro de la experiencia en general, como los avances, los desafíos a los que nos enfrentábamos, el aprendizaje que adquiríamos de las diferentes fases del proceso de la traducción y nuestros sentimientos respecto al proyecto. [ar-u-16]

Instaurar un proceso de reflexión respecto a la ruta seguida nos permite concluir que traducir este libro nos brindó la oportunidad de incidir directamente en un cambio posible, es decir, permitió sopesar la traducción como un hacer con efectos reales para un bien común (p. ej., compartir la versión en español con comunidades educativas y religiosas) y, al mismo tiempo, aprovecharla con fines profesionalizantes.

Fase 2. Conformación del equipo de traducción

Como facilitadora valoré el panorama retrospectivo de formación de las recién licenciadas: consideré las traducciones publicadas de Utrera como pruebas de sus habilidades traductivas, en tanto que a Falcone le realicé dos pruebas de traducción (ante mi desconocimiento de sus habilidades en este campo). Sin embargo, la tabla 2 evidencia que las aprendientes sí pasaron por alto estos antecedentes y se focalizaron en el ámbito práctico del hacer. Es posible que la inmersión que yo percibí como corona del haber gestionado un equipo sea equiparable al inicio señalado por Falcone, puesto que es evidente la coincidencia en la distribución de funciones.

Aunque no mencionaron algo parecido a antecedentes en su ruta crítica, ambas aprendientes reconocieron, en su autorreflexión, la importancia de haber realizado conmigo su tr.

Si mi tr no hubiera sido sobre traducción, no habría tenido la oportunidad de conocer a la persona que me dio la oportunidad de ser parte del equipo de traducción. [ar-u-16]

Al haber sido mi asesora del tr sabe mucho de mi manera de trabajar y de mis intereses académicos y personales también. [ar-f-16]

Por distribución de funciones o tareas nos referimos a la designación de quién se haría cargo de cada sección del libro, de la administración de los archivos y de la gestión del glosario. También se avizoró cómo se llevaría a cabo la revisión en su momento e incluimos aquí el aspecto investigativo de nuestra tarea. Utrera lo refiere de la siguiente manera:

Nos distribuimos la tarea de traducción de los capítulos del libro, así como de la presentación, prólogo, apéndices y la bibliografía. Los agradecimientos, la portada, portadilla, portada trasera y la lista de puntos de venta quedaron pendientes. También acordamos una fecha para terminar la traducción del primer capítulo de la sección que se asignó a cada una. [ar-u-16]

Este momento de arranque fue considerado por nosotras como la primera sesión dialógica.

Fase 3. La tercera etapa

Resalta nuestra discrepancia tanto al nombrarla como al describir sus contenidos. En tanto que para Utrera consistió en un enfoque pragmático adentrarse en la fase de traducción, Falcone lo vivió como una actividad individual. Esto último me resulta curioso, pues, aunque efectivamente nos distribuimos capítulos específicos para entregar conforme a un cronograma, todas nos encontrábamos alimentando un mismo glosario que, por cierto, administró ella y, a mi parecer, eso generaba una experiencia colectiva. Utrera señaló en su autorreflexión que esta fue la fase en la que se sintió más “a gusto” porque fue en la que se presentó mayor autonomía [ar-u-16] y creo que esto hace eco del adjetivo “individual” usado por Falcone.

Fui la única en distinguir la necesidad de señalar una fase antes de entrar directamente en el acto del trasvase entre texto origen (to) y texto destino (td). En nuestras sesiones dialógicas fuimos detectando zonas de riesgo que requirieron especial atención; en mi propia ruta, las denominé desafíos. Esto se refleja en la descripción de Utrera sobre una de nuestras reuniones de despegue: Mencionamos los desafíos que se podrían presentar durante todo el proceso, principalmente para Amanda y para mí [ar-u-16]. Para mí fueron cruciales porque acordamos acciones concretas para hacerles frente antes de ponernos a traducir, por ello llamé a esta fase planeación.

Tal fase se corresponde con lo que Nord (2009, p. 238) denomina “análisis pretraslativo” de los “problemas de traducción” y no debe confundirse con lo que más adelante denominamos “contingencias”. De acuerdo con Nord, los problemas de traducción son generales, intersubjetivos y se resuelven mediante procedimientos traductivos específicos (2009, p. 233). Si bien ninguna de las dos traductoras jóvenes señalaron esta fase como necesaria, la autorreflexión final permite aseverar que hubo aprendizajes a este respecto:

Sí, aprendí que, para traducir, y esto ya hice un proyecto aparte, que necesito hacer un glosario, para mí sí fue eso, me quedó como muy clavado. Entonces estoy haciendo una traducción ahora y entonces… no he empezado a traducirlo del todo, sino que estoy empezando a sacar un glosario de todos los términos que tengo que utilizar porque se repiten ¿no? [ar-f-16]

Como puede verse, de facto, tal análisis sirvió para enriquecer con algunos vocablos el glosario (como sucedió con los sustantivos “interpretation/ orientation/ philosophy/ stance/ view” en frases nominales precedidas por “life” que requirieron de nuestra discusión y análisis). En esta fase incluí los puntos diferenciados 3.4 (negociación de estrategias operativas) y 3.5 (Dropbox®, en tanto herramienta para guardado y sincronización de nuestros archivos). El primero se refiere a la manera en que debíamos actuar si encontrábamos, por ejemplo, un término con más de un significado, para cuya resolución decidimos hacer una tabla que describiera término/concepto 1, 2…/contexto 1, 2… Ejemplos de ello son: approach que en distintos pasajes textuales tradujimos como aproximación, acercamiento o modelo aunque, en casos disciplinarios específicos, fue traducido como enfoque (i.e. interpretativo y dialógico), y background, que también tuvo varias equivalencias dependiendo de la función textual e investigativa localizada: -bagaje, antecedentes, repertorio o formación-. Decidimos traducir world view como cosmovisión, también como resultado de estas discusiones grupales. Otros ejemplos son: i) nuestra postura respecto al tipo de español requerido por el texto; para ello, contamos con la revisión especializada de un colega madrileño del iie, Miguel Figueroa-Saavedra; ii) el uso de lenguaje inclusivo; (como equipo decidimos visibilizar diferencias entre masculino y femenino, aunque en la revisión editorial del coe se nos solicitó neutralizar); y iii) en qué casos consultar al autor (i.e. la traducción de Signposts, término para el cual discutimos como posibles equivalentes: señales, orientaciones, signos e incluso señalética, y que, sin embargo, junto con Jackson acordamos dejar como señales. Tal decisión contrasta, por ejemplo, con la resolución en francés, versión en la que se optó por el término Intersections, cfr. https://bit.ly/2OEUIck). El punto crucial fue que esos casos difíciles los trajimos a las reuniones para discusión y decisión consensuada. La mayoría de estos problemas pragmáticos correspondieron a problemas lingüísticos o culturales.

Comenzamos a formar nuestro glosario operativo, para ello detectamos términos y palabras relevantes en el texto, así como aquellas que se repetían en varias ocasiones. Se propuso el uso de lenguaje inclusivo (profesor/ora, etc.). Se decidió utilizar la plataforma Dropbox® para la administración de los avances. Se acordó fecha para la entrega de los siguientes capítulos, también se distribuyó la revisión de las siguientes secciones de la traducción. Establecimos criterios para utilizar durante la revisión. [ar-u-16]

Si bien únicamente yo señalé el Dropbox® en la ruta crítica, puede apreciarse que tanto Utrera como Falcone lo tienen en cuenta en sus autorreflexiones, inclusive, como se verá infra, en tanto una zona de contingencia:

Hubo dificultades físicas y tecnológicas, puesto que no era concebible estar las tres juntas traduciendo y resolviendo dudas, creamos una carpeta en una nube donde cada quién iría subiendo sus avances y revisando el de las compañeras. Entre correos y cambios de nombre de los archivos finales y las versiones anteriores hubo bastante confusión al final. [ar-f-16]

Aunque en nuestros diálogos solíamos condensarlo como Dropbox®, en realidad, este apartado se refirió a herramientas e incluyó todas las dificultades técnicas de manejo de archivos (trabajo simultáneo sobre el mismo documento, p. ej.), así como una ampliación hacia el uso de diccionarios, enciclopedias, manuales, etc. Como ilustración de esto último, señalo la búsqueda de fuentes como atlas de religiones mundiales, sistemas de equivalencias educativas entre Europa y América Latina, manuales de uso de lenguaje inclusivo y normas de unificación textual. Es importante señalar que los puntos 3.4 y 3.5 surgieron en nuestra segunda sesión dialógica.

La sofisticación del tipo de etiquetas utiliza- das por cada miembro evidencia no sólo el nivel de concientización sino también de teorización respecto a cada fase procesual. En mi caso, haber realizado una tesis de maestría sobre la traducción de un libro concebida como proceso (Villegas, 2008) ha generado una visión anticipada de desafíos textuales que permite planificar estratégicamente resoluciones de traducción, unificarlas y ahorrar tiempo en la toma de decisiones. Esto se emparenta con la visión procesual del proyecto de traducción y obedece también a una operacionalidad necesaria para cumplir en tiempo y forma con lo requerido por el receptor de la traducción.

Fase 4. Revisión

Las fases que describimos no son estrictamente consecutivas sino que, en ocasiones, se traslapan o desarrollan en paralelo. Es, sobre todo, el caso de la fase de revisión, de la cual me ocupé en mi papel de traductora experimentada. A diferencia de las jóvenes participantes, mi concepción de la revisión es la de una parte de lo que denominé trabajo entre pares, fase integrada también por la traducción misma (que ellas incluyeron como una fase anterior y separada de la revisión).

Todas las participantes coincidimos en señalar esta etapa. Aunque es bien sabido que en los procesos editoriales la revisión ocupa una fase imprescindible (Zavala, 1991 y Sharpe y Gunther, 2005), llama la atención que Falcone la denomine feedback (al estilo escolar, en un paradigma de aprendiz-experto), autoadscribiéndose como aprendiz en un proceso profesionalizante. En esta fase se hicieron visibles errores y debilidades en un marco dialógico que generó contingencias detonadoras de aprendizajes y creatividad; como afirma Utrera: “no siempre las tareas resultan como se planean y, entonces, se deben buscar otras soluciones” [ar-u-16]. Esto último me obligó a incluir una subetapa en la ruta crítica que denominé diferenciación entre experta y aprendices.

Fase 5. El cierre

Al igual que en la fase 3, discrepamos en la denominación de esta última fase, si bien resulta evidente que todas nos referimos al coe en su calidad de editores y, aunque solo fuera implícitamente, al autor. Destaca el hecho de que las tres etiquetas -edición, cierre y publicación- conllevan una carga semántica procesual, si bien la que más subprocesos abarca es la primera, en tanto que publicación apunta más hacia la culminación del proceso total; por su parte, cierre revela el uso de un lenguaje coloquial perfectamente congruente con el elegido para el inicio. A las tres etiquetas subyace la cuestión administrativa. En esta fase también se produjeron contingencias (cfr. infra). En términos autorreflexivos, fue una de las etapas más enriquecedoras.

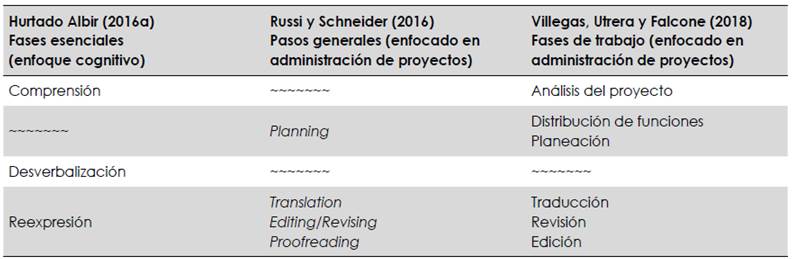

Luego de comparar la manera como cada participante describió la ruta crítica seguida, es posible señalar que todas coincidimos en señalar cinco fases o momentos indispensables en el proceso efectuado, aunque hay notables diferencias en su descripción y nomenclatura, así como en su subcomposición y momento de aparición. Si la quinta fase -que desembocó en la publicación de nuestra traducción- no se hubiese llevado a efecto, el proceso no podría considerarse profesionalizante, puesto que “lo profesional” implica la “resolución de un problema social” (Paradeise, 2004, p. 27). Las etapas descritas no son del todo distintas a las ya señaladas como esenciales por expertos en gestión de proyectos de traducción (Russi y Schneider, 2016) o en pedagogía de la traducción (Hurtado Albir, 2016a).

Vale subrayar “el carácter interactivo y no lineal del proceso traductor” (Hurtado Albir, 2016a, p. 368) que también fue observado en nuestra ruta crítica, pues, como es bien sabido, las fases se sobreponen. Si bien la ruta crítica propuesta cae en lo que Hurtado Albir denomina “aspectos que rodean al acto comunicativo que es la traducción” (2016a, p. 312) y, por lo tanto, no entra de lleno en los procesos mentales del traductor, es interesante observar cómo sí le da una fuerza relevante a la fase cognitiva de comprensión. Aunque en nuestra ruta crítica no salta a la vista la fase de desverbalización, es posible sostener que tanto las autorreflexiones, como las entrevistas y las sesiones dialógicas permitieron metodológicamente sacar a la luz lo sucedido de manera individual y en equipo en esa fase desverbal. El aporte de nuestra ruta crítica profesionalizante estriba en su proceso autorreflexivo, mismo que incide notablemente en una solidificación de habilidades y competencias traductivas y contribuye al estudio empírico y probatorio de hipótesis que enarbolan el aprendizaje basado en proyectos como detonador de desarrollo profesional (Aguilar Río, 2004; Marco, 2004; Kiraly, 2005; Nord, 2009; Hurtado Albir, 2016a) y que ilustran procesos cognitivos.

Tabla 3

Cuadro comparativo de fases esenciales del proceso traductor

[i]Elaboración propia basada en Hurtado Albir 2016a.

5. Las contingencias

Lo contingente es señalado por Spivak como un factor que incide directamente en la traducción, entendida como el trasvase de cuestiones culturales y no solo lingüísticas (1993, pp. 193 y 196); suele ser percibido gracias a irrupciones o fisuras en el nivel retórico de la lengua, que saltan a la superficie. No debe confundirse ni con “problemas de traducción” ni con “dificultades de traducción”, ya que van más allá de su resolución mediante la “competencia traductora” o “herramientas adecuadas” (Nord, 2009, p. 233). Propongo un deslizamiento del concepto “contingencias” hacia la didáctica de la traducción porque fertiliza una pedagogía que toma en cuenta lo imprevisto (Fernández, 2012, p. 149) y lo aprovecha para el aprendizaje: “asumir lo contingente como uno de los ejes centrales de la praxis” (p. 149), demostró su enorme utilidad en el microcaso que nos ocupa.

Cabe aclarar que contingencias es un término que utilicé en las entrevistas realizadas a Utrera y Falcone y, en términos cotidianos, lo definí como “‘sobresalto’, como cosas no planeadas, como eventos, imprevistos que no hubo posibilidad de ver que venían ¿no?, y que muchas veces exigen una respuesta de improvisación, rápida”. Mi pregunta específica fue: “¿Qué te dice a ti ese nombre?” Utrera respondió: “Pues lo primero que pienso es también en los imprevistos, en eso que surge en una experiencia de este tipo, que no está planeado y que necesita solución” [e-u-mar16]. Falcone, por su parte, identificó “contingencias” con “sucesos, procesos, acontecimientos, eventos un poco inesperados, cuestiones para las que no estábamos preparadas” [e-f-feb16]. En las autorreflexiones, surgió la referencia a “contingencias” como: “Algo no planeado que requiere solución” [ar-u-16 y ar-v-16] y “momentos de tensión” [ar-f-16].

A partir de estas definiciones, ubicamos cuáles fueron las contingencias que surgieron en nuestro proceso:

-

Factor estrés: preocupación por la posible impresión que causaría nuestro trabajo. Estuvo presente prácticamente todo el tiempo pero se acentuó hacia el último bimestre del proceso [detectado en e-ar-sd-f-u-v].

-

Fase de revisión: se hicieron visibles errores y debilidades y esto provocó, por una parte, inseguridad sobre el desempeño propio pero, por la otra, alentó a investigar más y trabajar con mayor cuidado [detectado en e-ar-sd-f-u-v]. Conviene señalar que esta fase operó mayormente mediante sesiones dialógicas donde también se dio un componente “terapéutico” (Nord, 2009, p. 237) cuya intención primaria fue mejorar la competencia traductora de todas nosotras.

-

Dificultades físicas y tecnológicas: se refiere al manejo del Dropbox® que, en un principio todas podíamos alimentar pero que decidimos que solo una de nosotras administrara, al detectar inconsistencias con etiquetado y problemas al trabajar simultáneamente un archivo. La tarea recayó por decisión unánime en Falcone [detectado en e-f-feb16, ar-f-16 y sd].

-

Gestiones administrativas: surgió posteriormente a la entrega cuando el coe ofreció retribuir la traducción. Salió a la luz la discrepancia entre procesos de gestión mercantil en Europa y en México. Tuvimos que abrir una cuenta bancaria para un pago único y entablar correspondencia periódica con funcionarios del coe. Falcone fue quien asumió el rol de gestora en esta fase [detectado en e-ar-sd-f-u-v]. Esta contingencia corresponde a lo que Aguilar Río (2004) ha denominado como “un complicado proceso comercial con diversas empresas implicadas” (p. 15).

-

Horizontalidad: A mi visión de un proyecto educativo no jerarquizado, incluyente y respetuoso -en términos profesionales- se opuso la visión de las jóvenes traductoras que se autoadscribieron como aprendices, expresando su marcada preferencia por no ser tratadas como pares. Obsérvense sus siguientes reflexiones:

Pues yo de hecho al principio sentía la relación, como la relación muy horizontal, y ya después sí nos dimos cuenta de que no podía ser así porque todavía no dábamos el ancho para un tipo de relación así. [ar-u-mar16]

No dimos el ancho que requeríamos para hacer el trabajo del equipo algo horizontal y pues no sé, como que también fueras un poco… no sé si más consciente o menos idealista, no sé. De creer que ya estábamos listas para estar a la par que tú. [e-f-mar16]

Sin lugar a dudas, esta contingencia fue la más dura de afrontar para la facilitadora. No deja de sorprender el uso del modismo “dar el ancho” que cada una utilizó en su autorreflexión, por su carácter descriptivo que ilustra perfectamente el desafío de traducir para el coe. Asocio el reclamo de Falcone a la falta de articulación entre el desarrollo ofrecido por la institución universitaria y el mundo laboral real, misma que fui incapaz de reconocer al suponer que en esta experiencia podríamos trascender el carácter jerárquico del aula.

Si bien en otra parte adjetivé estas contingencias con la palabra “didácticas” (Villegas, didTrad pacte uab, 2016), en realidad van más allá del ámbito didáctico, aunque sigo sosteniendo que su carácter educativo es indudable. Recuperar la contingencia desde una óptica poscolonialista (Spivak, 1993) resultó útil porque reveló la “incompletitud” de capacidades en el proceso pero, lejos de constituir un obstáculo infranqueable, abrió un intersticio donde las traductoras nos vimos obligadas a negociar tanto internamente (hacia el propio equipo) como externamente (hacia el autor y la editorial). Tal y como afirma Britos (2012, p. 69), desde nuestro carácter “subalterno” de traductoras en México para un texto de un organismo internacional, asumimos lo contingente para negociar activamente y elaborar estrategias culturales de resistencia. Inclusive en la última contingencia señalada -horizontalidad- nos vimos precisadas -sobre todo yo- a reorientar el tipo de relación asumida al principio, en el sentido de trabajar entre pares. Leo esto como una resistencia de las jóvenes traductoras ante las exigencias profesionales del mundo laboral real y reclamar mi guía en tanto representante -aunque solo fuera simbólica- de la institución formativa que les extendió su título profesional.

6. Resultados y conclusiones

El caso reportado aquí está centrado en el proceso y, aunque en cierta medida se emparenta con un enfoque cognitivo del aprendizaje (Hurtado Albir, 2016b), en realidad está más orientado hacia la resolución de tareas. Cada ruta crítica señalada da cuenta de un proceso comunicativo donde están involucrados autor - texto origen - mensaje - traductoras - texto destino - lector - revisor. La denominación y descripción de tal ruta ha surgido de un punto de vista de cada traductora que ha sido capitalizado para una pedagogía de la traducción (cfr. Jamal, 2014, p. 186) y ha servido para hacer florecer competencias profesionales, es decir, aquellas necesarias para desenvolverse en el mundo laboral de la traducción de modo apropiado (Hurtado Albir, 2016b); específicamente, alguna de las contingencias surgidas ha servido para “conocer [a profundidad] las condiciones profesionales en las que se realiza el trabajo” (Marco, 2016, p. 4).

Traducir Signposts se capitalizó como una actividad pedagógica que permitió “insertar al aprendiz en [la] comunidad profesional [a la que] aspira a pertenecer” (Marco, 2004, p. 83). El hecho de afrontar una traducción real (Marco, 2004 y Aguilar Río, 2004) ha probado ser altamente formativo: la facilitadora cumplió un papel crucial para “potenciar gradualmente la autonomía del estudiante con el fin último de que este se integre a la comunidad profesional” (es lo que Marco, 2004, p. 83, denomina scaffolding o andamiaje). El acompañamiento como guía y gestora del encargo de traducción que supo articular los antecedentes de ss y tr y las esferas institucionales adyacentes al texto, generó las siguientes prácticas didácticas.

6.1. Prácticas didácticas de acompañamiento en la profesionalización

La ineludible resolución de las contingencias surgidas durante el proceso de traducción de Signposts hicieron salir a la luz, por lo menos, tres prácticas didácticas de acompañamiento pertinentes y relevantes. En primer lugar, trajo consigo el afloramiento de componentes axiológicos para el trabajo en equipo. Las dos jóvenes traductoras enfatizaron las capacidades de reflexión como experiencia de aprendizaje en este proceso [ar-f-16 y ar-u-16] en tanto que Falcone subrayó también el compañerismo, la fraternidad, la empatía y la tolerancia [e-f-mar16 y ar-f-16]; por mi parte, practicar la escucha atenta fue crucial. En las entrevistas reconocieron que, sin haber estado del todo conscientes de ello, habían participado de un proceso formativo, donde se sintieron acompañadas por la figura de la exdirectora de tesis.

Como resultado del estudio empírico realizado se logró identificar, en segundo lugar, la relevancia de la facilitadora en la fase de revisión y retroalimentación. Lejos de lograr romper por completo con el esquema del profesor magistral (Kiraly, 2005; Hurtado Albir, 2016b) quedó claro el reclamo por parte de las traductoras participantes en el sentido de que yo asumiera la responsabilidad de líder y formadora. Denomino este hallazgo como “riesgo formativo” de la traducción situada y entendida como proyecto de traducción profesionalizante. Falcone señaló:

Creo que ella hubiera preferido que la relación fuera más horizontal, pero en la marcha era notorio que Ivette y yo teníamos mucho que aprender del oficio e Irlanda asumió el liderazgo. [sd3-f]

No nos sentíamos, ni estábamos tampoco con las mismas habilidades y capacidades para tener un proyecto horizontal ¿no? Tú tenías mucha experiencia y, aunque yo sí vi una intención de tu parte de que esto fuera horizontal, pues al final no lo fue, porque sí confiábamos mucho en ti, estábamos también como ¿“qué vamos a aprender”, no? [e-f-abr16]

Si bien no fueron pasivas ni dependientes, como jóvenes egresadas de la carrera en Lengua Inglesa, las participantes requirieron un liderazgo y “control” aunque apreciaron también el carácter “participativo” del mismo y mi trabajo colaborativo -supongo que en oposición al papel explotador y autoritario que han experimentado con algunas agencias de traducción para las que han trabajado-. Contrariamente a la utopía de un equipo horizontal de traducción, queda muy claro que se requirió el papel de líder en este proceso profesionalizante. El “entrenamiento personal, de relación aprendiz-maestro” (Payàs, en Santoveña, 2016, p. 20) es crucial no tanto para la transmisión de saberes-haceres como para dar el necesario acompañamiento que las jóvenes requieren, sobre todo en el sentido de crear condiciones reales de trabajo -pero no tan inhóspitas como las que ellas podrían afrontar solas en el mercado laboral-. Tal y como afirma Kiraly: “Las exigencias del mundo real en términos de limitaciones de tiempo y el conjunto único de problemas que emergen en cada proyecto, requieren que el equipo trabaje en conjunto con el apoyo del profesor” (2005, p. 1109). A este respecto, Utrera afirmó:

El hecho que hayamos participado Amanda y yo que éramos recién egresadas de licenciatura y usted que es una profesional, pues obviamente eso nos ayudó muchísimo, aprendimos mucho de toda la retroalimentación, observaciones y no solo de traducción o sea, también de gestión de proyectos, del trato con el cliente, todo eso. [e-u-abr16]

Ahora bien, este liderazgo es muy distinto al que cumple la profesora en el aula aunque, al igual que a este último, se le demande un proceso de formadora que implica orientar y corregir. Tal proceso no es punitivo porque ni se asienta calificación en un acta ni se deja que la traducción pase con errores al cliente que la solicitó:

Me sentía respaldada porque sabía que usted me iba a revisar, saber que usted me estaba observando, que no iba a permitir… o sí, dejarme cometer errores, pero también los iba a corregir: “No va a dejar que vaya mal mi traducción”. [e-u-abr16]

Como líder tenías que organizar el trabajo y exigirnos fechas de entrega. Y, como formadora, más bien ya te metías en los contenidos, en la manera en que yo estaba traduciendo. Como que eres aún más exigente porque no es nada más como un numerito que vas a poner en el cárdex. Ya es el trabajo de lo que vamos a vivir. [e-f-mar16]

Además, a la facilitadora se le adjudicó el papel de decisión sobre la opción a entregar:

A veces al líder le toca decir “tiene que salir así y punto, es un criterio y vamos a seguirlo”. Sí, finalmente alguien tenía que tomar esa decisión. Tampoco se tiene todo el tiempo del mundo para estar experimentando. [sd3-u]

Esto implica un fuerte compromiso por parte de la facilitadora pues lo cierto es que más allá de su adscripción, está desprovista de un apoyo institucional que la respalde en términos de poder proveer una formación adecuada. Por el contrario, es quien debe responder por la calidad de la traducción realizada. El compromiso es formativo y moral y conlleva riesgos fuertes tales como la probable disparidad en la calidad del texto traducido. Resulta llamativo ver que a la “función sancionadora de la evaluación” escolar (Hurtado Albir, 2016b) le sigue otra de mayor dimensión: la laboral. Incluso Utrera llegó a externar este temor: “Si cometíamos errores eso nos iba afectar en el pago” [sd3-u].

Mi visión de horizontalidad no fracasó del todo, como ilustra la autoreflexión de Utrera:

Identifiqué un liderazgo de “dejar ser”, es decir, en ocasiones se nos permitió trabajar por nuestra cuenta, cada quien a su ritmo pero respetando fechas acordadas. Pero cuando era necesario, la gestora nos lideraba de manera más controlada. Sin embargo, la mayor parte del tiempo percibí un liderazgo participativo, es decir, fue visible la colaboración y el interés de aportar para lograr la meta y resolver problemas. [ar-u-16]

En tercer lugar, impulsar la doble reflexividad como práctica didáctica de acompañamiento resultó sumamente revelador de la importancia de que exista empatía entre la naturaleza del texto a traducir y el interés de las traductoras por su tema. La etnografía doblemente reflexiva permitió hacer consciente la capitalización entre experiencias previas y actual, como cuando Utrera señaló que uno de los mayores aprendizajes fue “la identificación de técnicas de traducción: muchas de las que analicé en mi tr, las utilicé durante la traducción en equipo de Signposts” [u-ar-16]. Siguiendo a Kiraly (2005), p. 1109), las estudiantes pudieron teorizar, proponer y comprobar hipótesis en distintos niveles, esto sucedió, sobre todo en las sesiones dialógicas. P. ej., Utrera señaló:

Más que habilidad noté que me faltaba ampliar mis conocimientos de otras culturas, por ejemplo, en relación con los sistemas educativos de otras naciones, que son diferentes al que tenemos en México. También, respecto a la diversidad de religiones y la importancia de las mismas en el ambiente educativo. [au-u-16]

6.2. entajas formativas del proyecto de traducción profesionalizante

Egresados de Lengua Inglesa-uv tales como Morales (2018) han señalado la insuficiencia de contenidos -en relación con la adquisición de competencias traductoras- de los cursos de traducción ofrecidos en el plan de estudios para satisfacer el desarrollo de competencias traductivas. Expertos docentes de traducción tanto en España como en nuestro país advierten que “los estudios [universitarios] no han sido de gran ayuda en lo que se refiere al mundo laboral” (Aguilar Río, 2004, p.18) e incluso, desde su visión como traductores profesionales que se consideran parte de un gremio, desacreditan a las instituciones universitarias porque ni siquiera logran que se adquieran “virtudes” académicas pero sí, en cambio, contribuyen a que tan solo se aspire a un nivel mediocre y a “que se pierdan las virtudes artesanales” y que reclama el oficio (Segovia en Santoveña, 2016, pp. 137 y 144). Como afirma Calvo: “La emergencia de un contingente de traductores “profesionales”, es decir, provistos de una serie de condiciones laborales que les permitan profesionalizarse, sigue siendo una aspiración realizada a medias” (2016, p. 44) y considero que esto es válido tanto para España como para México.

Si bien las aprendices reportaron en sus entrevistas que el programa de licenciatura cursado las dotó de herramientas investigativas [e-f-mar16] y habilidades lingüísticas y lectoras en ambas lenguas [e-u-abr16], la experiencia reportada resultó ser “muy buena práctica”, sobre todo para detectar “qué necesito fortalecer” [e-f-mar16]. Este microestudio comprueba, por consiguiente, las hipótesis de Kiraly (2005), p. 1101) en torno a las bondades del aprendizaje situado: el encargo real contribuye, por un lado, a fungir como traductoras profesionales en el mundo real fuera de la torre de marfil académica:

Fue un trabajo mucho más real, no solo por una calificación. Yo creo que era más motivación para hacerlo todavía mejor porque sabía que era algo que se iba a publicar y aparecía mi nombre e iba a tener mucha responsabilidad de eso. Y pues eso al hacerlo más real pues se siente más el compromiso a la vez. [e-u-abr16]

Por otra parte, el encargo coadyuva a fortalecer competencias traductivas. Entre estas, las entrevistadas señalaron como aprendizajes generales el trabajo en equipo y la importancia de la distribución de tareas de acuerdo con habilidades individuales relacionadas con capacidades organizacionales, sobre todo en términos de plazos, enfatizando las de escucha y comunicación [e-u-abr16; ar-v-16] y las habilidades de gestión [e-f-mar16], es decir, competencias profesionales, metodológicas y estratégicas (Hurtado Albir, 2016b).

Los aprendizajes que señalaron como principales se refieren, en cambio, a la competencia de resolución de problemas de traducción (Hurtado Albir, 2016b): habilidades de comprensión y traducción [e-f-mar16], encontrar equivalencias [e-u-abr16] y lograr esclarecer diferencias entre conceptos, p. ej., “cosmovisión” vs. “visión del mundo” y “laicidad” vs. “secularidad” [e-u-abr16] o “aprender” vs. “comprender” [e-f-mar16]; en particular esta diferenciación se produjo como resultado de aprendizajes a partir del error cometido; además dijeron haber mejorado sus capacidades de redacción. Mención especial merece el desafío de trabajar con un “español neutro” que, sin lugar a dudas, generó un esfuerzo adicional:

En el vocabulario y en la manera de expresar, el tipo de registro. Sí teníamos como que ser más cuidadosas en eso ¿no? [e-f-mar16]

Este libro ocupaba un español castellanizado o neutro y especializado. Necesitaba más familiaridad con este tipo de lenguaje, hacer más conciencia sobre las estructuras y las palabras que escogía. [ar-u-16]

También fueron señalados como aprendizajes principales competencias extralingüísticas e instrumentales (Hurtado Albir, 2016b): investigar, incluso echando mano de “consultas con amigos”; preparar un buen glosario, vocabulario y registro, así como prestar atención a paratextos [e-f-mar16].

Vale la pena señalar que poner en marcha estas competencias significó para ellas romper hábitos pues, p. ej., Falcone no solía hablar sobre sus traducciones en tanto que Utrera se autodefine como:

Una traductora en solitario que tuvo que comunicarse para evitar malentendidos […] Estaba acostumbrada a trabajar por mi cuenta, a mi ritmo. De esta experiencia aprendí que al formar parte de un equipo de trabajo es necesaria la adaptación de cada miembro a la forma de trabajo que se acuerda, a la personalidad de cada miembro y a los imprevistos que se presentan durante el proceso de trabajo […] La carrera no me aportó la habilidad de trabajar en equipo porque, en mi experiencia, en los cursos de traducción que tomé el 90 % de las actividades y prácticas de traducción se nos asignaban individualmente. Además, durante mi ss las traducciones que realicé, las hice sola, exceptuando el proceso de revisión, en el que sí intervino alguien más. [ar-u-abr16]

Se comprueba así, desde la perspectiva socioconstructivista, que el aprendizaje situado con base en retos reales implica interrelaciones entre aprendiente y otras personas (Kiraly, 2005, p. 1105) y se refuerza la idea de que las contingencias pueden generar prácticas didácticas de acompañamiento. Se ha demostrado también que el aprendizaje situado centrado en el encargo de tipo didáctico-profesionalizante inserto en el enfoque cognitivo y procesual permitió desarrollar competencias.

Este proyecto de traducción de incursión profesional permitió trascender exitosamente el programa educativo curricular. Se ha dado cuenta aquí de la relación entre distintas esferas de polisistemas asociados con la traducción a nivel globalizador, principalmente en la generación de relaciones que “contrarresten el ejercicio de poder neocolonial”, así como en una serie procesual de “solapamientos y negociaciones” con papeles “agenciales” entre sus distintos actores (Carbonell, 1999, pp. 233 y 256). Al tratarse de un texto originado en un organismo internacional, se incursionó en un ámbito en el que la traducción cultural fue rectora, p. ej., para ceñirse a las exigencias de uso lingüístico localizado en un ámbito temático especializado. Es importante que a partir de este encargo didáctico las jóvenes encontraron viable su horizonte de expectativas y ganaron autonomía, seguridad y orgullo (Kiraly, 2005, p. 1102 y Nord 2009, pp. 237-238), en el plano profesional y personal:

Con la traducción de Signposts pude ser parte de un proyecto que está intentando solucionar el distanciamiento entre posturas religiosas y no-religiosas desde la educación y la comprensión, y eso me llenó de curiosidad y esperanza. [e-f-mar16]

A pesar de no contar con una experiencia de tal magnitud, es decir, de traducir un libro semejante para semejantes instituciones, la oportunidad me hizo crecer en mi formación académica y desarrollar otras áreas de práctica y conocimientos relacionados con mi licenciatura. [AR-F-16]

Me quedo con sentimiento de orgullo y gratitud; orgullo por haber participado en la traducción de un libro de gran importancia, y gratitud por todo lo que aprendí. [ar-u-16]

Aunque ambas se mostraron proclives a participar en posteriores proyectos de esta índole -de hecho, Falcone ha trabajado temas de filosofía, justicia social y aborto [com. pers. nov. 2018] -, también manifestaron requerir humildad [e-f-mar16]: “Me falta preparación […] El adjetivo ‘profesional’ se obtiene más con la práctica que con el título” [e-u-abr16] o “No me sentiría con la confianza de decir ‘Hola, soy Amanda, una traductora profesional’, no” [e-f-mar16]. Los testimonios dan cuenta de que, siguiendo a Paradeise, las profesiones son identidades en construcción (2004, p. 26). Tal autopercepción es realista y coincide con el testimonio de traductores profesionales expertos en docencia tales como Zenker, quien afirma:

Tú puedes […] terminar los cuatro años de licenciatura, pero no eres traductor por haber estudiado esos cuatro años. Apenas sentaste bases y esas bases ahora las tienes que poner a prueba. Uno se va forjando como traductor a lo largo de muchos años de vida. Se necesita mucho camino recorrido para finalmente poder decir: Ya soy un buena traductora (En: Santoveña, 2016, p. 136).

Ambas manifestaron su deseo por continuar estudios de traducción. Las tres contemplamos en nuestra última sd la posibilidad de afiliarnos a alguna asociación de traductores. Entendida la profesión como una “actividad profesional que utiliza un ser abstracto, que se lleva algún tiempo en adquirir, para resolver problemas concretos de la sociedad” (Paradeise, 2004, p. 27), el microcaso reportado revela que el proyecto de traducción profesionalizante constituye una estrategia didáctica para el tan necesario reconocimiento profesional. Da cuenta también de la importancia de la profesionalización valorada en términos de recompensa social, simbólica y económica (Friedson, 2001, p. 35). Su articulación requirió de la agencialidad de la facilitadora para capitalizar experiencias educativas escolarizadas previas y funcionar como bisagra institucional entre un programa de licenciatura e investigaciones realizadas en el iie. Un papel de liderazgo y acompañamiento cercano le fue requerido a la facilitadora. La doble reflexividad cumplió un papel crucial en la generación de la ruta crítica reportada y permitió desarrollar prácticas de acompañamiento profesionalizantes a lo largo de distintas fases de la ruta traductiva reconocidas por las propias integrantes. El diseño metodológico colaborativo para la construcción de datos empíricos forma parte de dichas prácticas.