1. Introducción

Es ingente la cantidad de investigaciones en torno a la comunicación entre médico y paciente en los últimos años. Así, desde el campo de la medicina, autores como Córdoba García (1998), Green y Myers (2010), Moore et al. (2010) o Waitzkin (1984) consideran que las técnicas de comunicación son fundamentales tanto en la formación de los futuros profesionales del ámbito sanitario como para la atención clínica de los pacientes, principio que defienden igualmente autores como Mayor Serrano (2016) o Navarro (2015) desde las humanidades. Desde esta rama de conocimiento, además de secundar esta reflexión, existen estudios que profundizan en el lenguaje biosanitario (Cabré, 2003) y en los procesos de desterminologización (Campos Andrés, 2013; Mayor Serrano, 2016), y otros trabajos que se centran en el uso del cómic o de los folletos de salud para facilitar dicha comunicación (García-Izquierdo, 2009; Mayor Serrano, 2013; Muñoz-Miquel, 2016;

Por otra parte, desde la traductología se han estudiado los distintos procesos que son necesarios para llevar a cabo un tipo de traducción cuyo objetivo es la reformulación y la adaptación de la información. Para Nord (2007), se trata de una traducción heterofuncional; por su parte, García-Izquierdo y Muñoz-Miquel (2015) y Zethsen (2009) lo identifican como un proceso de traducción intralingüística, que equiparan con el anterior. Este procedimiento recibe otras denominaciones, como “traducción intergenérica” (García-Izquierdo y Montalt Resurrecció, 2013) o “traducción intermodal” (Prieto Velasco y Montalt Resurrecció, 2018), y está igualmente relacionado con el concepto de transcreación (Ray y Kelly, 2010).

De forma paralela a estas investigaciones y con el mismo objetivo, en Reino Unido y Estados Unidos, en 2007, surge un movimiento al que su precursor, el Dr. Ian Williams, denomina Graphic Medicine. Tanto él como el resto de promotores que se unieron al movimiento, Czerwiec, en 2012; Green y Meyrs, en 2010, y Noe, en 2017, ponen el foco de sus estudios en el cómic y las novelas gráficas como medio de comunicación médico-paciente y como herramienta para la formación de los futuros profesionales médicos. Diez años más tarde, en España, Mónica Lalanda, junto a otros profesionales médicos y en estrecha colaboración con los pioneros del movimiento, crean la web Medicina Gráfica (s. f. 1), en la que se incluyen otros géneros textuales, como las infografías e ilustraciones, con el mismo propósito.

Tomando en cuenta estos trabajos sobre la comunicación médico-paciente, el lenguaje biosanitario, la formación de médicos en competencias comunicativas y la medicina gráfica como herramienta de comunicación, consideramos que la traducción sirve como instrumento para la adaptación de textos científicos altamente especializados, con el fin de dirigir los textos resultantes a un público lego, y que la medicina gráfica podría constituirse en una herramienta para dicha adaptación.

Para confirmar esta hipótesis, en la investigación que se llevó a cabo, y en la que se seguía un metodología cualitativa, nos planteamos como objetivo traducir y adaptar textos especializados para pacientes y su entorno, convirtiéndolos en nuevos textos con formatos totalmente diferentes. Los objetivos específicos fueron:

-

Revisar los antecedentes existentes en torno a la traducción y la comunicación médico-paciente.

-

Analizar y detallar el estado actual de las investigaciones en torno al concepto de medicina gráfica y clasificar los géneros al respecto existentes.

-

Examinar los estudios terminológicos en el ámbito biosanitario y evaluar y definir los procedimientos de desterminologización existentes para la adaptación de textos científicos.

-

Exponer los resultados y la metodología de trabajo del proyecto oncoTRAD.

Con el fin de presentar los resultados de este estudio, este artículo se divide en tres apartados, que constituyen las mismas fases de investigación. En el primero hacemos una revisión bibliográfica y profundizamos en los antecedentes existentes en torno a la comunicación médico-paciente y en los conceptos relacionados con la traducción y la terminología, entendidas, en parte, como reformulación y adaptación de la información a distintos tipos de receptores. Del mismo modo, nos aproximamos al concepto de medicina gráfica, sus orígenes, géneros y el estado actual de sus investigaciones.

En el segundo apartado mostramos algunos de los estudios previos que se han llevado a cabo y que han servido de base e inspiración para nuestro proyecto.

Por último, en la tercera fase, presentamos la metodología de trabajo y los resultados obtenidos en oncoTRAD.

2. Antecedentes y conceptos preliminares: comunicación médico-paciente, traducción y terminología y medicina gráfica

2.1. Comunicación médico-paciente

La comunicación entre médico y paciente ha sido estudiada desde distintos ámbitos del saber, como la medicina, la terminología, la traducción, la interpretación, etc., y desde distintas perspectivas: formar a los futuros médicos (Green y Myers, 2010; Mayor Serrano, 2016; Moore et al., 2010; Navarro, 2015; Waitzkin, 1984); mejorar el diagnóstico y el tratamiento (Moore et al., 2010); educar y empoderar al paciente (Córdoba García, 1998); mejorar su calidad de vida (Cobos López, 2019); la formación de traductores médicos (Mayor Serrano, 2018a, 2019; Navarro, 2015); la traducción biosanitaria (Franco Aixelá, 2010; García-Izquierdo, 2009; Muñoz-Miquel, 2016); el lenguaje biosanitario (Arana Amurrio, 2014; Aréchaga, 2014; Mayor Serrano, 2018a, 2019; Navarro, 2015), entre otras.

Desde el campo de la medicina, autores como Moore et al. (2010) ponen de manifiesto que la comunicación es una de las competencias básicas en la formación médica, e indican, además, que el éxito de la entrevista clínica depende directamente de la calidad de dicha comunicación, ya que se mejora el diagnóstico y el tratamiento, y constituye un pilar fundamental en el apoyo al paciente. De ahí que se estén implantando asignaturas de comunicación en las facultades de Medicina y que se hayan investigado cuáles son las habilidades necesarias para dicha comunicación. En este sentido, la mayoría de los estudios centrados en este ámbito suelen estar relacionados con el concepto de satisfacción tanto del receptor como del emisor (Williams et al., 1998, p. 480).

Al respecto, Waitzkin (1984) sostiene que, en la especialidad de atención primaria, por ejemplo, el desarrollo de estas habilidades de comunicación es muy necesario y, por ello, se ha convertido uno de los objetivos principales de los planes de estudio vigentes en el ámbito anglosajón.

Por otra parte, Córdoba García (1998) publicó una guía sobre la elaboración de folletos educativos dirigidos a pacientes, en la que pone de manifiesto que, dentro del ámbito de la atención primaria, se incluyen la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, ambos considerados como instrumentos para educar en salud. Para el autor, la educación para la salud

[…] no es una ciencia en sí misma, sino que se conforma y se nutre de las Ciencias Sociales y de la Comunicación, la Pedagogía y las mismas Ciencias de la Salud y que, por tanto, afecta directamente a la formación de los profesionales sanitarios dentro de este ámbito (Córdoba García, 1998, p. 2).

En su guía, propone el folleto como “el material educativo impreso que se utiliza ampliamente para desarrollar de forma sintética consejos y recomendaciones en materia de salud” (Córdoba García, 1998, p. 5); además, enuncia cuáles son sus ventajas y limitaciones, y propone unas técnicas para la edición de un folleto.

Del mismo modo, Gal y Prigat (2005) realizan un estudio sobre los folletos de salud en los ámbitos sanitarios y evalúan su legibilidad y su utilidad. Este material didáctico también ha sido estudiado en el ámbito de la traducción e interpretación, como veremos más adelante en este apartado y desde perspectivas diferentes.

Por su parte, Green y Myers (2010) introducen una novedad en estas investigaciones, al incluir la medicina gráfica tanto en la formación de médicos en las facultades como en la mejora de la comunicación con el paciente. Ambos autores afirman que el cómic y las patografías gráficas son un instrumento fundamental en el cuidado del paciente y la formación médica: “We believe that graphic stories have an important role in patient care, medical education, and the social critique of the medical profession” (2010, p. 340).1 En sus trabajos, presentan el concepto de medicina gráfica, que revisaremos en el apartado 2.3.

Al mismo tiempo, y desde el ámbito de las humanidades, la comunicación médico-paciente ha sido objeto de estudio de investigadores de diversas disciplinas, como la terminología o la traducción e interpretación. Así, desde el campo de la terminología y en lo que respecta al lenguaje especializado, Cabré (2003, 2008), Gutiérrez Rodilla (2010), Jiménez Gutiérrez (2009), entre otros, abordan cuestiones como la objetividad y la univocidad científica, la adquisición del lenguaje especializado en el ámbito biosanitario, las formas de expresión de la medicina y la divulgación científica. Y centrándonos en la comunicación médico-paciente, encontramos estudios como los de Arana Amurrio (2014), Gutiérrez Rodilla y Quijada Diez (2013), Mayor Serrano (2016, 2018a y 2019) o Navarro (2015) que, al igual que los autores anteriores, afirman que las técnicas de comunicación deberían ser uno de los aspectos a mejorar en la formación del personal sanitario. De igual manera, estos autores se centran en el estudio del lenguaje biosanitario (Cabré, 2003) y mencionan determinadas técnicas, como la desterminologización o banalización (Cabré 1993), que describe en profundidad Campos Andrés (2013) centrándose en la traducción y la redacción de guías para pacientes.

De la misma forma, dentro de la disciplina de la traducción y la interpretación existe una gran cantidad de estudios en torno a los géneros médicos y su traducción, que se han centrado, principalmente, en la comunicación médico-paciente a través de los folletos de salud y el cómic. A continuación recogemos dos de los trabajos que recopilan el estado actual de las investigaciones en torno a la traducción biosanitaria. En este sentido, Franco Aixelá (2010) hace una revisión de la bibliografía existente sobre traducción e interpretación médica recogida en la base de datos bitra (Bibliografía de Interpretación y Traducción), y Bueno García (2007) la hace sobre las nuevas iniciativas en torno a la formación e investigación en traducción biosanitaria. A partir de estos estudios, podemos compilar aquellas obras más significativas con respecto a la traducción biosanitaria.

Dentro de esta disciplina, y centrándose en la comunicación médico-paciente, García-Izquierdo (2009) es una de las precursoras de la divulgación médica y su traducción, y se centra en el género de información para pacientes. A raíz de esta publicación, surgen muchas otras que tratan los conceptos de traducción inter- e intralingüística, traducción heterofuncional o intergenérica, que abordamos en profundidad en el apartado siguiente. Por su parte, y dentro de este grupo, otros autores, como Muñoz-Miquel (2016), se ocupan de la traducción médica como especialidad académica. En ese sentido, tanto Mayor Serrano (2013) como Navarro (2018) exponen las posibilidades que ofrece el cómic para la formación de traductores médicos. Así, el cómic se convierte en una herramienta tanto para la formación de traductores médicos como para la formación de profesionales sanitarios (Green, 2013) y como una vía de comunicación esencial entre el médico y el paciente (Mayor Serrano, 2013; McNicol, 2014). Como se verá en el apartado 3, en la convergencia de estas líneas de investigación surge el proyecto oncoTRAD, que combina el uso del cómic, la infografía, el folleto o las ilustraciones como producto final de una traducción y adaptación de un artículo científico (Cobos López, 2019).

2.2 Traducción y terminología: traducción heterofuncional, intralingüística e intergenérica, desterminologización y transcreación

El proyecto oncoTRAD se lleva a cabo con base en los procesos de desterminologización propuestos por Campos Andrés (2013) y Mayor Serrano (2016), y en un procedimiento de reformulación y adaptación a partir de la traducción, que ha recibido distintas denominaciones en función de los autores que lo han estudiado. Así, para Nord (2007), se trata de un proceso de “traducción heterofuncional”, al igual que para García-Izquierdo y Muñoz-Miquel (2015); para Zethsen (2009) se trata de un proceso de “traducción intralingüística”, que García-Izquierdo y Montalt Resurrecció (2013) denominan “intergenérico”, y Prieto Velasco y Montalt Resurrecció (2018) catalogan como “intermodal”.

Para Nord, “A heterofunctional translation is used if the function of functions of the original cannot be preserved as a whole or in the same hierarchy for reasons of cultural and/or temporal distance” (2007, p. 51).2 La autora apunta, en su definición, a aquellas funciones que difieren por razones culturales o temporales. Por su parte, y centrándonos en el ámbito biosanitario que nos ocupa, Zethsen (2009) retoma el concepto de traducción intralingüística o intersemiótica mencionado por Jakobson (1959/2000) 3 y propone una definición menos encorsetada de traducción en general, y de traducción intralingüística, en particular:

A source text exists or has existed at some point in time. A transfer has taken place and the target text has been derived from the source text (resulting in a new product in another language, genre or medium), i.e. some kind of relevant similarity exists between the source and the target texts. This relationship can make many forms and by no means rests on the concept of equivalence, but rather on the skopos of the target text (Zethsen, 2009, pp. 799-800).4

Como podemos observar, incluye los conceptos de equivalencia,5skopos6 y traducción intralingüística. Además, la autora ofrece igualmente una definición del concepto de traducción intralingüística, a partir de lo que observamos en la práctica de la traducción: “numerous varieties of expert-to-layman communication, easy-readers for children, subtitling for the deaf, summaries, some kinds of news reporting, new translations of classics, etc.” (Zethsen, 2009, p. 800),7 centrándose en las estrategias utilizadas al crear las nuevas versiones.

En su estudio de caso, Zethsen expone que los factores que influyen en la traducción intralingüística son el conocimiento, el tiempo, la cultura y el espacio. En lo que a este trabajo respecta, nos apoyamos en el factor del conocimiento, puesto que se trata de la traducción y la adaptación de textos científicos y académicos para legos. En este sentido, la autora apunta a que este parámetro se fundamenta en la comprensión del receptor, es decir, su conocimiento general y específico sobre un tema concreto. Este parámetro incluye también la interpretación de la información, que puede ser objetiva o subjetiva (Zethsen, 2009, p. 806), y su objetivo no suele ser la mera comprensión del contenido, sino que igualmente existe un elemento de expresividad o persuasión.

De la misma manera, y centrándose en la comunicación médico-paciente, García-Izquierdo y Muñoz-Miquel (2015) describen este proceso como el “que implica la reformulación y recontextualización, ya sea inter o intralingüística, de un género, normalmente especializado, en otro dirigido a un tipo de público distinto y con una función diferente” (p. 226), y lo aplican a los folletos dirigidos a pacientes “cuya información se reformula y se desterminologiza para hacerla asequible a legos en la materia” (p. 226).

Con respecto a las otras denominaciones, García-Izquierdo y Montalt Resurrecció (2013) equiparan los conceptos de traducción heterofuncional e intergenérica, y Prieto Velasco y Montalt Ressurrecció (2018) las describen y definen la traducción intermodal de la siguiente manera:

Our patient-centred approach aims at studying the perception of visual elements present in translated patient information guides, which usually result from intralingual translation (Jakobson, 1959), intergeneric translation (García-Izquierdo & Montalt-Resurrecció, 2014), heterofunctional translation (García-Izquierdo & Muñoz-Miquel, 2015) and intermodal translation processes. The translation of patient information guides can be intralingual when they are translated from specialized texts written in the same national language and accommodated by means of determinologization, reformulation and recontextualization techniques to patients’ needs, which are rather different from those of experts. It can also be intergeneric, because they may be the result of the translation of original research articles or clinical guidelines by means of the adaptation of textual conventions. It can also be heterofunctional, because the purpose and social function of the tt [Target Text] genre-to disseminate scientific knowledge generated by healthcare providers and medical researchers among an audience lacking expert knowledge-is different from that of the source text (st) genre. It can also be intermodal, since it can be, at least in part, the result of the translation of concepts, originally designated by medical terms in the st, into images in the tt (2018, p. 198).8

Por último, nos gustaría añadir el concepto de transcreación, entendido como el proceso en el que se adapta una traducción y se reescribe el contenido en un nuevo texto, ampliando así el concepto de traducción:

The term “transcreation” is now more commonly applied to marketing and advertising content that must resonate in local markets in order to deliver the same impact as the original. The term may be applied when either a direct translation is adapted, or when content is completely rewritten in the local language to reflect the original message. Most often, transcreation includes a hybrid of new content, adapted content and imagery, and straightforward translation (Ray y Kelly, 2010, p. 2).9

Este concepto ha sido el centro de investigaciones en torno a la traducción en general, y sobre todo a la traducción publicitaria, debido a las divergencias existentes entre los distintos códigos, los elementos persuasivos, etc. (Fernández Rodríguez, 2019, p. 226). Elementos que consideramos sirven para el tipo de traducción de aplicación en este proyecto.

Por otro lado, y como parte del proceso de traducción y adaptación o reformulación, debemos partir de la terminología propia de los textos científicos. Para Aréchaga, el lenguaje científico se caracteriza por su precisión, que es necesaria para evitar ambigüedades, y que “ha de apoyarse en una terminología o nomenclatura específica, correcta lingüísticamente y, siempre que sea posible, monosémica” (2014, p. 24). En este mismo sentido, Arana Amurrio (2014) afirma que el lenguaje científico forma parte de una jerga o lenguaje especial que utilizan los especialistas -frente al lenguaje general- y que dificulta la propia labor asistencial de los médicos. Para él, la “consulta es, muy habitualmente, el diálogo entre un científico y alguien que no lo es, y con la necesidad imperiosa de que ambos se entiendan.” (Arana Amurrio, 2014, p. 2). Para ello, centrándose en el ámbito de la pediatría, indica que cuando se dirige a un paciente, “hay que adaptar el vocabulario a su nivel de comprensión, liberándolo de tecnicismos.” (Arana Amurrio, 2014, p. 4).

Centrándonos en el ámbito biosanitario, según Aréchaga, la terminología propia aparece “por cambios de significado de vocablos vulgares, más o menos modificados, o bien por la construcción de neologismos ad hoc, [...], pero tratando de evitar pleonasmo o sinonimias innecesarias que solo llevan a la confusión terminológica” (2014, pp. 24-25),10 que es lo que Sager denomina el “proceso de terminologización” (1990, p. 60).

In the development of knowledge the concepts of science and technology like those other disciplines undergo changes; accordingly their linguistic forms are flexible until a concept is fully formed and incorporated in the knowledge structure. The designation can, therefore, oscillate between the absolute fixation of reference of standards and the flexibilities of notions.11

Por su parte, y centrándose en el discurso y la transmisión del conocimiento especializado, Cabré considera que “las unidades terminológicas constituyen el núcleo central de la representación y transmisión de los conceptos científicos, [...] siendo los términos las unidades que más prototípicamente representan los conceptos especializados” (2003, p. 19). Asimismo, indica que el discurso entre científicos es discurso especializado y lo describe de la siguiente manera:

Se dice que el discurso entre científicos es discurso especializado por lo que se han denominado sus condiciones discursivas, esto es, las características externas de este discurso (sus interlocutores -emisor y destinatario-, fundamentalmente sus productores -siempre conocedores del tema en cuestión-, la situación generalmente profesional en la que se produce, su función eminentemente referencial vehiculada a través de estrategias discursivas varias -argumentativas, descriptivas, evaluativas, narrativas, etc.) (Cabré, 2003, pp. 44-45).

Sin embargo, sostiene que estas características no son suficientes para determinar si un texto es especializado o no, sino que se han de tener en cuenta una serie de condiciones cognitivas y textuales. Con respecto a las condiciones cognitivas, afirma que “solo quien conoce un tema es capaz de expresarlo a distintos niveles de especialización y para distintos destinatarios sin perder ni en lo más mínimo el control conceptual” (Cabré, 2003, p. 45), poniendo el foco de atención en cómo se aborda la temática. Además, incluye una serie de condiciones textuales como son la concisión, la precisión y la sistematización propia de este discurso especializado.

Por otra parte, si nos centramos en esa gradación cognitiva que menciona Cabré (2003) para la transmisión del conocimiento especializado en función del destinatario, surge el concepto de desterminologización (Meyer y Mackintosh, 2000) o banalización (Cabré, 1993), que Arana Amurrio describe como “descender desde el Olimpo de la ciencia a lo coloquial, a lo que una persona con deseo de ayudar diría a otra que le pide ayuda” (2014, p. 2). Las distintas concepciones de esta noción quedan recogidas en los trabajos de Campos Andrés (2008, 2013). Por su parte, la autora lo define como

[…] un fenómeno formal, comunicativo y cognitivo que se manifiesta a través de una serie de procedimientos relacionados con el tratamiento de las unidades léxicas especializadas y centrados en garantizar la accesibilidad de un textos especializado a unos destinatarios no expertos (2013, p. 49),

que es necesario para la democratización o difusión del conocimiento, la accesibilidad (lo que hace alusión a la capacidad de adaptar) y la evolución de la comunicación médica.

Sin embargo, Meyer y Mackintosh (2000) encuentran algunas desventajas en este proceso y apuntan que “se distorsiona el conocimiento científico al trasladarse al gran público” (Campos Andrés, 2013, p. 49; Meyer y Mackintosh, 2000), aspecto que no compartimos en su totalidad, puesto que consideramos que se puede transmitir la información más relevante o esencial de un artículo científico, por ejemplo, en formato cómic o a través de una infografía, obteniendo así una difusión mayor de la información y llegando a un número mayor de pacientes. En su estudio, Campos Andrés se centra en el género guía para pacientes, y propone una serie de técnicas o procesos12 que son aplicables a otros géneros. Como resultado de su investigación, destaca los siguientes: la definición, la sinonimia, el enunciado metalingüístico, la hiperonimia, la analogía y la aposición, estrategias que propone igualmente Mayor Serrano (2016). Por su parte, Hill-Madsen (2015), basándose en el género información para pacientes, propone seis estrategias: direct transfer, synoymy, decrease-in-techicality, decrease-in-formality, non-technical paraphrase y explicitation. En el estudio de Pinzone Diez (2019, pp. 15-18) se recogen y describen de manera muy completa.

2.3. Medicina gráfica: definición y estado actual de las investigaciones

El concepto de medicina gráfica o Graphic Medicine como tal, es relativamente reciente. Si bien es cierto que existen patografías gráficas y cómics sobre salud desde hace décadas, no habían recibido la categoría de “ciencia” hasta 2015, gracias a la publicación del Graphic Medicine Manifesto de Czerwiec et al. (2015).

Este movimiento lo inicia en 2007 el Dr. Williams, al crear una web con dicho nombre. El precursor de la Graphic Medicine (2007-2021) señala que se trata de un término muy práctico, para destacar el papel que desempeñan los comics en el estudio y en la prestación de servicios de salud (Williams, 2017, p. 1), denominación que igualmente defienden Green y Myers (2010).

Williams, centrándose en el cómic y la novela gráfica, considera que, en los últimos años, dicho medio ha adquirido cierto reconocimiento en las ciencias de la salud como recurso para modificar o mostrar las percepciones culturales alrededor de la medicina, reflejar la experiencia subjetiva del paciente y su entorno, facilitar la exposición de temas complejos y ayudar a otros pacientes o cuidadores.

A esta iniciativa, materializada en la web Graphic Medicine, que se fue nutriendo de otros profesionales del ámbito sanitario como Czerwiec en 2012, Noe en 2017 o Jaggers en 2018, se sumaron, en el ámbito académico anglosajón, Green y Myers (2010), Myers y Goldenberg (2018) o Williams (2012, 2017), entre otros.

Si algo tienen en común estos autores es su objeto de estudio, que describe ampliamente Mayor Serrano (2018b):

[…] un campo de estudio interdisciplinar que explora la intersección entre el medio del cómic -en sus diversos formatos y soportes de publicación- y la representación de la vivencia de carencia de salud, la práctica asistencial y la divulgación e información médicas, así como su uso y eficacia en la educación de profesionales de la salud y en la divulgación y educación en salud.

Es decir, los precursores de la Graphic Medicine parten de la concepción de que el cómic y la novela gráfica son herramientas que sirven para la formación de médicos y para la transmisión de información y, por tanto, la educación en salud.

En España, en 2017, Lalanda crea la web denominada Medicina Gráfica (s. f. 1). Cabe destacar que, a diferencia de la anterior, este grupo no solo se centra en el cómic y la novela gráfica como objeto de estudio, sino que también incluye el uso de infografías o ilustraciones, ya que, para ellos, la ilustración es un “potente vehículo de información” y, por tanto, una herramienta útil de comunicación. Para este grupo, formado por distintos profesionales del ámbito sanitario, como Tolo Villalonga, Juan Carlos Claro o José Luis de la Fuente, entre otros, la medicina gráfica es “El uso del cómic o novela gráfica, la ilustración y la infografía como herramientas de comunicación sanitaria” (Medicina Gráfica, s. f. 2), es decir, utilizan la medicina gráfica como herramienta para informar a los pacientes y sanitarios, para formación de sanitarios y como punto de reflexión.13

De este modo, según los autores precedentes, el concepto de medicina gráfica, y en concreto el uso de los cómics, se constata como una herramienta propia de la medicina. Por su parte, Squier, en el Graphic Medicine Manifesto, además de confirmar cuán efectivos son los cómics para comunicar cuestiones médicas graves, indica que también pueden ser utilizados con la misma efectividad en otros campos:

While graphic medicine may seem most closely tied to the medical humanities, a closer look will reveal its relevance to fields of engaged scholarship beyond the medical or health humanities. This category includes women’s studies, environmental studies, disability studies, and science and technology studies as well as critical race studies, queer studies, and animal studies. Each of these areas has a mandate for real-world commitment and engagement that comics can serve well (Squier, 2015, p. 43).14

En esta misma línea de pensamiento, Green (2015a) hace referencia a la utilidad de la novela gráfica (o cómics) en la formación de médicos, aunque considera que también serviría para los profesionales de otros ámbitos sanitarios. Asimismo, destaca que, a pesar de que su uso es novedoso en las facultades de Medicina, la combinación de la imagen y la terminología con usos pedagógicos no lo es:

Though the use of comics in medical education is new, the rationale for doing so is not; teaching with comics simply applies the pedagogical goals of the older art forms to another medium. Yet because the medium combines word and images, it requires (and rewards) new modes of inquiry. This presents an opportunity to educate the reader in both narrative and visual literacy, skills that have relevance not only for students of medicine but for practicing physicians as well (Green, 2015b, p. 69).15

En este sentido, Myers, en la misma publicación, apunta que precisamente esa combinación es lo que la hace tan enriquecedora: “Although visual art is, in this way, a multivalent genre, literature is sometimes able to conjure images that no paintbrush could, simply because the human imagination is so suggestible and expansive” (Myers, 2015, p. 89).16

Todos estos autores confluyen en lo que denominan medical humanities, pero dejan abierta la posibilidad de su utilización en otros ámbitos. En este sentido, incluimos como potenciales usuarios de la medicina gráfica a los traductores médicos. Consideramos, igualmente, que este uso del cómic o la novela gráfica se puede aplicar a muchos otros ámbitos, aunque estimamos que tendríamos que crear una denominación nueva más genérica como, por ejemplo, narrativa gráfica.

Así, a partir de los postulados de los precursores de la medicina gráfica en Reino Unido y Estados Unidos y España, y centrándonos en las formas en las que se puede manifestar este campo del saber, y que podemos utilizar para nuestro propósito, proponemos una clasificación de los géneros textuales en medicina gráfica, atendiendo a la definición de género textual de Brinker (1985):17

3. Recursos instrumentales para la traducción y la adaptación de textos oncológicos

Una vez realizado el análisis bibliográfico con el que hemos compilado, analizado e interpretado la información más relevante en torno a la comunicación médico-paciente, la traducción y la terminología biosanitaria y la medicina gráfica, y con el que hemos revisado y comprobado los antecedentes y los fundamentos teóricos de nuestro proyecto, detallamos, en el presente apartado, los recursos de los que disponemos en los ámbitos de la traducción, la terminología y la oncología, que se constituyen en la base para poder abordar nuestro objeto de estudio.

En el ámbito de la traducción, la producción científica en torno a la comunicación médico-paciente es muy extensa y prolija, y se vertebra, principalmente, en su terminología, la traducción de folletos para pacientes y la utilización del cómic en la formación de médicos o traductores médicos. En este sentido, a continuación exponemos los principales proyectos y trabajos en este ámbito realizados hasta la fecha, que sientan las bases de nuestro proyecto.

Siguiendo un orden cronológico, dentro del campo de la terminología, Faber (2002) y los miembros de su equipo, López Rodríguez, Faber y Tercedor Sánchez (2006) crean “OncoTerm: sistema bilingüe de información y recursos oncológicos”, un proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Cultura de España, cuyo principal objetivo es “la elaboración de un sistema de información específicamente diseñado para traductores en un campo especializado” (Faber, 2002, p. 177), en este caso, el de la medicina, que facilite la comprensión de los textos sobre el cáncer por parte de los profesionales de la salud, traductores, periodistas y pacientes (López Rodríguez, Faber y Tercedor, 2006).

Según la autora y creadora del proyecto, para confeccionar dicha herramienta, “se utilizan tanto la información extraída de diccionarios médicos como un corpus extensivo de textos especializados para la elaboración de una base de datos terminológica” (Faber, 2002,p. 180). Es decir, se utilizan artículos científicos y diccionarios médicos redactados por y dirigidos a especialistas, debido a que son fuentes estandarizadas y con rigor científico, y de los cuales extraen alrededor de 43 millones de palabras de un corpus paralelo y comparable de textos de oncología en inglés y español.

En este punto, es importante aclarar que dicho corpus representa distintos tipos de situaciones comunicativas (Faber, 2002). Asimismo, los términos extraídos se representan en forma de fichas.

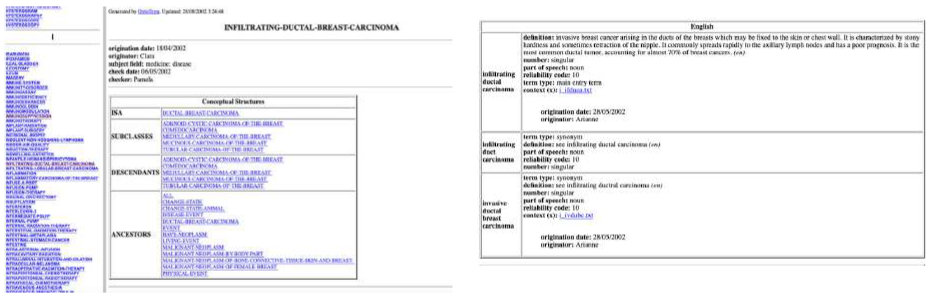

Las Figuras 1 a 3 ejemplifican la especialización de los términos y el tipo de lenguaje que utiliza OncoTerm (Grupo de Investigación OncoTerm, 2002b).

En la Figura 2, se aprecia la estructura de árbol de los términos y la primera parte de la ficha, en la que se muestra la fecha de elaboración, la autora, el campo y el proceso de revisión. Asimismo, se enuncian los distintos parámetros para su clasificación. En la Figura 3, se muestra la ficha en inglés.

Como podemos observar, se trata de conceptos altamente especializados, que se utilizan tanto en situaciones comunicativas de especialidad, como en un artículo científico o en la consulta oncológica al transmitir un diagnóstico. Si bien es cierto que la definición que ofrecen en la ficha puede llegar a un público más amplio que el propio artículo científico del que se ha extraído -como profesionales sanitarios, traductores especializados o periodistas-, consideramos que aún contiene información compleja para el paciente. En este sentido, creemos que expresiones como “conductos galactóforos” no son comprensibles para los pacientes en general, y aunque estamos de acuerdo con que se trata de una herramienta de inestimable ayuda para especialistas y traductores, no cumple el objetivo de acercamiento o adaptación para el paciente.

Por su parte, Mayor Serrano (2008), en su monográfico “Cómo elaborar un folleto de salud: recomendaciones”, inicia la investigación en torno a la elaboración de folletos para pacientes dentro del ámbito de la traducción. Según la autora, este formato de texto constituye uno de los medios más utilizados para la educación sanitaria de pacientes, familiares, cuidadores y ciudadanos en general.

El manual, que se estructura en dos partes claramente diferenciadas, ilustra al lector sobre cómo elaborar un folleto de salud dirigido a los pacientes, tanto desde el punto de vista teórico como con ejercicios prácticos. Así, en la primera parte, aborda, entre otras cuestiones, cuáles son los factores externos para la elaboración de folletos de salud, como la función comunicativa textual, los participantes del acto comunicativo y otras cuestiones relativas al diseño, el contenido, los aspectos lingüísticos y los elementos no verbales.

A continuación, en la segunda parte del manual, encontramos actividades con recomendaciones para la correcta confección de material educativo dirigido a pacientes. La autora (2008) afirma que el libro está dirigido a futuros redactores y traductores, así como a profesionales poco familiarizados con las normas de estilo de los folletos en español y, en nuestra opinión, cumple sobremanera su objetivo.

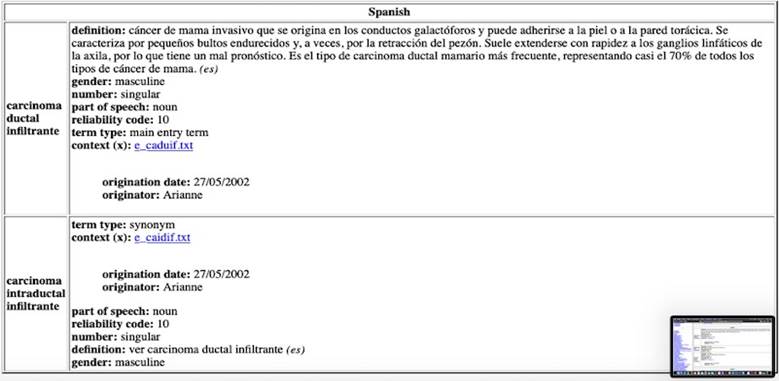

La Figura 4 muestra dos ejemplos de las dos partes del texto de Mayor Serrano (2008).

Figura 4

Ejemplos del manual para elaboración de folletos para pacientes de Mayor Serrano. a) Ejemplo de folleto para pacientes, b) ejercicio práctico.

Fuente:Mayor Serrano (2008, pp. 13 y 39).

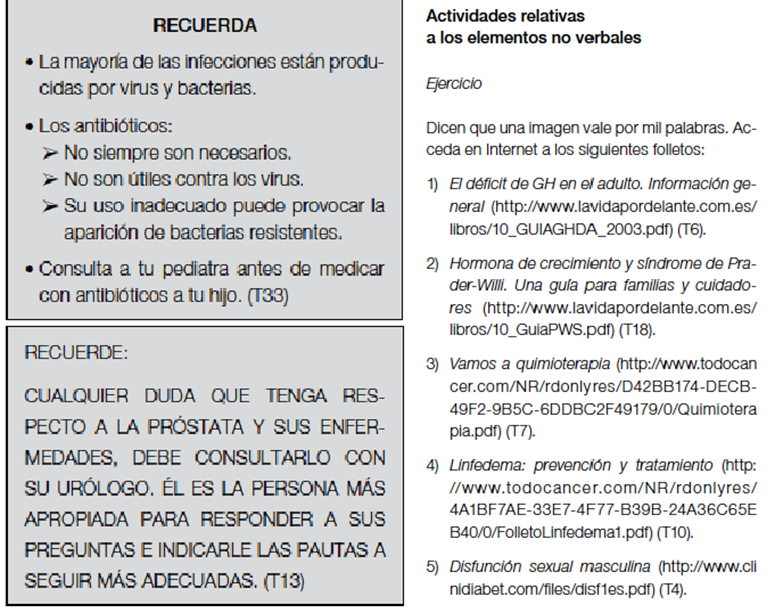

Además de las actividades, recomendaciones e indicaciones sobre cómo elaborar folletos, el manual presenta también gran cantidad de ejemplos de folletos de salud dirigidos a distintos tipos de destinatarios. Destacamos aquí Vamos a quimioterapia, folleto orientado hacia un público infantil (véase Figura 5).

Figura 5

Ejemplos del folleto Vamos a quimioterapia, de Mayor Serrano

Fuente: Mayor Serrano (2016, pp. 6, 8).

Este folleto, que a su vez tiene ilustraciones para colorear y sirve para distraer al niño o a la niña que recibe quimioterapia, sí está adaptado a su destinatario final.

Más adelante, el grupo de investigación Géneros Textuales para la Traducción (GENTT) diseñó y elaboró un sistema de gestión de documentación multilingüe especializada para traductores médicos llamado “MedGentt” (2012-2015). A través de esta plataforma y de los distintos proyectos que lidera,23 este grupo de investigación pretende “generar herramientas y recursos que se puedan utilizar en contextos formativos de las ciencias de la salud” (GENTT, s. f. 2) y mejorar la comunicación médico-paciente (véase Figura 6).

Figura 6

Plataforma MedGentt

Fuente: Extraída de la web del grupo GENTT (s. f. 2). http://www.iulma.es/index.php/gentt/

En este marco, y en lo que respecta a nuestro trabajo, tiene especial mención el proyecto denominado “Análisis de necesidades y propuesta de recursos de información escrita para pacientes en el ámbito de la oncología” (2013-2016), en el que se enmarca la subplataforma MedGentt. Dicho proyecto tiene como objetivo “analizar información escrita para pacientes en el ámbito de la oncología y crear propuestas con dicha información destinadas a instituciones y hospitales públicos de la Comunidad Valenciana” (GENTT, s. f. 2), según versa en su página web (GENTT, s. f. 1).

Para la directora del proyecto y una de sus colaboradoras, en este tipo de textos dirigidos a los pacientes se lleva a cabo una traducción heterofuncional,

[…] la que implica la reformulación y recontextualización, ya sea inter o intralingüística, de un género, normalmente especializado, en otro dirigido a un tipo de público distinto y con una función diferente (García-Izquierdo y Muñoz-Miquel, 2015, p. 226).

En este proyecto, los investigadores ponen como ejemplo la elaboración de folletos de información para pacientes, ya que su contenido proviene de géneros más especializados, cuya información se reformula y se desterminologiza, para hacerla asequible a legos en la materia. En su estudio, García-Izquierdo (2009) y García-Izquierdo y Montalt Resurrecció (2010 y 2013) advierten que las características de los folletos para pacientes aún no están completamente estandarizadas, aunque deben cumplir unos principios mínimos de claridad y comprensión, y en particular, las expectativas del público al que van dirigidos. En este sentido, García-Izquierdo y Muñoz-Miquel (2015)apuntan a que ya existen manuales para la elaboración de los folletos para pacientes y mencionan a Mayor Serrano (2008) y a otros autores que tratan sobre su legibilidad.

Hay que aclarar que lo que tiene este proyecto de innovador es que centra su objeto de estudio en el contexto hospitalario y su objetivo es revisar los folletos que se ofrecen a los pacientes en los hospitales públicos de Valencia y proponer una redacción alternativa en el caso de que no sean accesibles (Muñoz-Miquel et al., 2018).

En el transcurso del proyecto, observan que la mayor parte de la información que fluye en la situación comunicativa médico-paciente es oral y que la mayoría de los folletos que se les facilita están realizados por los propios profesionales de los hospitales, que los hacen de forma voluntaria y que son muy breves. Descubren igualmente que estos profesionales se basan en las guías de salud del sistema estadounidense para crear las suyas propias y nos ofrecen un ejemplo:

MIELOSUPRESIÓN: La principal toxicidad es la neutropenia (descenso de los neutrófilos). El pico mas bajo [sic], suele ocurrir del día 8 al 10 y su recuperación es rápida del 15 al 21. Esta rápida recuperación permite su asociación con otros fármacos mielo supresores [sic]. No requiere profilaxis con factores estimulantes de crecimiento granulopoyético (fármacos que aceleran la recuperación de neutrófilos en sangre). Anemias severas (descenso de la hemoglobina) o trombopenias (descenso de las plaquetas) son inusuales en estos pacientes, apareciendo solo en pacientes debilitados, con tratamientos anteriores (García-Izquierdo y Muñoz-Miquel, 2015, p. 229).

En este fragmento, como indican las autoras, se puede observar que la información sobre el propio medicamento no se ha adaptado para que la entienda un público no experto, es decir, el propio paciente al que va dirigido. Por ello, y como resultado de esta investigación (García-Izquierdo y Muñoz-Miquel, 2015), los profesionales sanitarios aducen que los folletos deberían contener una selección de la información más relevante del aspecto a tratar y que se explique de manera breve y precisa, evitando cifras, porcentajes, etc. Además, dicen que dicha explicación ha de ser muy divulgativa, que incluya elementos gráficos, entre los que se pueden introducir imágenes, fotografías, diagramas, etc., aspectos que estimamos de gran relevancia al crear documentos para pacientes.

Más adelante, Mayor Serrano (2016) estudia la comunicación médico-paciente centrándose en el cómic como recurso didáctico y observa que los cómics adquieren un valor cada vez mayor en el ámbito académico y sanitario, y “sobre todo, en relación con la información de los pacientes y los cuidadores, así como la ética de la atención de los pacientes crónicos” (p. xii). Para la autora, “Saber cómo explicar temas complejos a los pacientes es un elemento capital de la actividad médica” (p. xii). No podemos estar más de acuerdo con esta afirmación, puesto que el paciente, para ser agente activo en su curación, necesita conocer bien el comportamiento de su enfermedad. De ahí que sea vital que se le transmita la información de una manera clara, cercana y comprensible.

Este manual se divide en tres capítulos: en el capítulo 1 se tratan los problemas de la comunicación médico-paciente, se profundiza en lo que la autora denomina “habilidades de comunicación” y se plantea la utilización del cómic como recurso didáctico. Para ello, hace una revisión bibliográfica muy completa, de la que hemos obtenido datos significativos para nuestro proyecto. En el capítulo 2, se describe qué es el cómic y cuáles son sus características, y el 3 tiene como objetivo que los estudiantes de Medicina se formen en áreas como la comunicación con familiares y cuidadores, y el manejo de situaciones difíciles, emociones, etc., que forman parte de las mencionadas “habilidades de comunicación” (Mayor Serrano, 2016, p. 33).

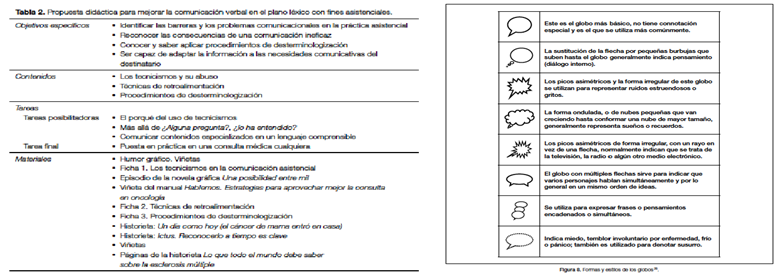

En la Figura 7 se puede ver una muestra de la especificidad y el detalle de los parámetros a tener en cuenta para mejorar la comunicación médico-paciente y las explicaciones para la elaboración de un cómic. Se trata, por tanto, de un manual muy útil para la medicina gráfica y la comunicación médico-paciente, y equipara este género a otros, como los folletos, las guías de salud o el consentimiento informado, que tanta bibliografía han generado.

Figura 7

Ejemplos del manual El cómic como recurso didáctico en los estudios de Medicina de Mayor Serrano. a) Propuesta didáctica para la mejora de la comunicación médico-paciente, b) formas y estilo de los globos.

Fuente: Mayor Serrano (2016, pp. 19 y 32).

4. oncoTRAD: presentación del proyecto, análisis y resultados

A partir de la lectura y la revisión de estos proyectos, y a raíz de la vivencia como paciente de este problema de falta de información accesible, clara y amigable en torno al cáncer, surge oncoTRAD, un proyecto interdisciplinar en el que la medicina, la traducción y el arte se ponen al servicio del paciente oncológico. “oncoTRAD. El lenguaje del cáncer: traducir para el paciente y su entorno” es un proyecto UCO-SOCIAL-INNOVA del iv Plan Propio GALILEO de la Universidad de Córdoba, concedido con fecha del 10 de julio de 2018 y que finalizó en noviembre de 2020.24

El principal objetivo del proyecto oncoTRAD es traducir al español artículos científicos sobre el cáncer y adaptarlos para los pacientes, familiares y la sociedad en general, mediante el uso de cómics, infografías y otros géneros textuales. Con ello, pretendemos averiguar si la traducción es la herramienta que necesitamos y la medicina gráfica el recurso más adecuado.

Con este propósito, y tras observar que la transmisión del conocimiento científico a través de la medicina gráfica resulta más accesible, decidimos ampliar el proyecto inicial y hemos presentado en convocatoria pública una segunda fase, en la que incluimos tres nuevos objetivos (1, 3 y 4), que se enuncian a continuación. Con ellos pretendemos clasificar los textos objeto de estudio y unificarlos en un corpus textual, a partir del cual analizaremos el tecnolecto propio de este género.

Los objetivos específicos del proyecto son:

-

Creación de un corpus textual (inglés) de textos científicos de referencia sobre el cáncer.

-

Traducción del corpus textual (español) utilizando el tecnolecto propio del género textual.

-

Adaptación de la información de los artículos científicos a formatos amigables: imágenes, cómics, infografías, etc.

-

Creación de una web accesible desde dispositivos móviles, en los cuales estructurar y almacenar la información de utilidad para la ciudadanía y los colectivos específicos que puedan necesitar dicha información.

-

Creación de un espacio en el que se puedan consultar los textos traducidos y los textos adaptados en función de la elección del ciudadano.

-

Creación de imágenes que resuman cada uno de los artículos traducidos y adaptados para difundir en redes y que se puedan imprimir para salas de espera o secciones de oncología de hospitales y centros médicos en Andalucía. Los materiales de tipo preventivo podrán enviarse a centros educativos igualmente (hábitos de vida saludable, detección precoz, etc.).

La metodología de trabajo que se aplica al proyecto se resume en la Figura 8.

Figura 8

Metodología de trabajo del proyecto oncoTRAD. UCO: Universidad de Córdoba.

Fuente: oncoTRAD (s. f.).

En primer lugar, se seleccionaron diez textos relacionados con temas que aparecían con frecuencia en la consulta de oncología y que conformaron nuestro corpus textual (véase Tabla 1).

Tabla 1

Corpus de textos en inglés y fuentes

| N.º | Artículo | Fuente |

|---|---|---|

| 1 | Lee et al. (2020). covid-19 mortality in patients with cáncer on chemotherapy or other anticancer treatments: a prospective cohort study. Lancet, 395(1041), 1919-1926. | https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31173-9/fulltext |

| 2 | Panunzio, M. et al. (2019). Promotion of the Mediterranean diet in cancer long-survivors by means of the Med-Food Anticancer Program: A pilot study. Annali di igiene : medicina preventiva e di comunità, 31(1), 45-51. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30554238/ |

| 3 | Mullee, A. et al. (2019). Association between soft drink consumption and mortality in 10 European countries. jama Internal Medicine, 179(11), 1479-1940. | https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2749350 |

| 4 | Gaforio, J. et al. (2019). Virgin olive oil and health: Summary of the III International Conference on Virgin Olive Oil and Health Consensus Report, Jaen (Spain). Nutrients, 11(9), 2039. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31480506/ |

| 5 | Makarem, N. et al. (2018). Consumption of sugars, sugary foods and sugary beverages in relation to cancer risk: A systematic review of longitudinal studies. Annual Review of Nutrition, 38, 17-39. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29801420/ |

| 6 | Ellingjord-Dale M. et al. (2017). Parity, hormones and breast cancer subtypes - results from a large nested case-control study in a national screening program. Breast Cancer Research, 19, 10. | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5259848/ |

| 7 | Jankovic, N. et al. (2017). Adherence to the wcrf/aicr dietary recommendations for cancer prevention and risk of cancer in elderly from Europe and the United States : A meta-anaysis within the chances Project. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 26(1), 136-144. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27793797/ |

| 8 | Rex, D. et al. (2017). Colorectal cancer screening: Recommendations for physicians and patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer The American Journal of Gastroenterology, 112(7), 1016-1030. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28555630/ |

| 9 | Giovannucci, E. (2018). A framework to understand diet, physical activity, body weight, and cancer risk. Cancer Causes & Control, 29(1), 1-6. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29124545/ |

| 10 | Anderson, K. et al. (2014). Reproductive risk factors and breast cancer subtypes: A review of the literatura. Breast Cancer Research and Treatment, 144(1), 1-10. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24477977/ |

Los artículos científicos que forman parte de nuestro corpus textual tratan temas relacionados con la alimentación, tipos concretos de cáncer, factores de riesgo y la relación entre el cáncer y el covid-19 -tema incluido debido a la situación de emergencia sanitaria actual-, y cumplen con la estructura de un artículo de investigación que ya analizamos en trabajos previos:

En primer lugar, nos encontramos con lo que Mayor Serrano (2002) denomina partes preliminares; en ellas se identifica el texto, el autor y se presenta el resumen que sintetiza el contenido del artículo. Este apartado es fundamental, puesto que en el resumen encontraremos la información más relevante a tener en cuenta en nuestra traducción/adaptación. A continuación, se plantea la investigación en sí divida en apartados claramente diferenciados, a saber, la introducción, en la que se exponen los antecedentes y se revisa la bibliografía más relevante sobre el tema, se describe la hipótesis de estudio y se definen los objetivos; asimismo, se plantean los métodos de estudio o la metodología de investigación que se va a llevar a cabo y se indican los materiales/pacientes que forman parte de la misma. Posteriormente, se proponen los resultados y se formula la discusión, parte esencial en un artículo científico (Cobos López, 2019: 221).

Este formato está escrito por y para especialistas y, basándonos en lo descrito en los apartados precedentes sobre la medicina gráfica y la comunicación médico-paciente, deberemos llevar a cabo tres procesos para la traducción y la adaptación del texto científico:

-

Traducción del texto origen (mismo formato y grado de especialización).

-

Proceso de desterminologización.

-

Adaptación a un género textual nuevo de medicina gráfica.

Para ello, en primer lugar, se ha llevado a cabo el proceso de traducción científica en términos de univocidad, objetividad y precisión, que ha dado como resultado la traducción, en el mismo formato y con el mismo emisor y receptor del texto original; es decir, una traducción del texto dirigida a especialistas, obteniendo así un corpus textual de 10 textos en inglés y 10 textos en español, en un lenguaje altamente especializado.

Durante el proceso de traducción y con respecto al estudio de la terminología y la aplicación del proceso de desterminologización, se ha comprobado que los textos que conforman nuestro corpus tienen un tecnolecto difícilmente comprensible para el paciente. Así, encontramos términos o convenciones como las que se muestran en la Tabla 2, en el par de lenguas inglés-español (términos extraídos de los diferentes artículos traducidos).

Tabla 2

Ejemplos del tecnolecto presente en el corpus textual y su traducción

Por otra parte, y tras realizar la traducción en el formato científico y con la terminología propia de la medicina, en el presente proyecto hemos aplicado los procesos de desterminologización expuestos en apartados precedentes y que dan como resultado los ejemplos que se encuentran en la Tabla 3, extraídos de nuestro corpus textual.

Tabla 3

Ejemplos de los procesos de desterminologización

En cuanto a la adaptación a un género textual nuevo en medicina gráfica, son de aplicación los conceptos de traducción heterofuncional (Nord, 2007), intralingüística e intersemiótica (García-Izquierdo y Muñoz-Miquel, 2015; Zethsen, 2009) e intergenérica (Prieto Velasco y Montalt Ressurrecció, 2018), y el concepto de transcreación (Ray y Kelly, 2010), por los que transformamos y adaptamos los textos científicos en cómics, folletos, infografías e ilustraciones.

Nos gustaría destacar que las labores de traducción las han realizado tanto los miembros del equipo investigador del proyecto como los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, en el marco de la asignatura “Trabajo de Fin de Grado” o “Prácticas Curriculares”, bajo la tutela de los miembros del proyecto. Los diez papers científicos han sido adaptados a cómics, infografías o folletos por parte de los profesores o alumnos implicados en el proceso.

La fase de revisión se ha dividido en dos partes: una revisión lingüística, efectuada por la directora del proyecto, y una revisión científica, por el codirector de este. Asimismo, se ha encargado a una empresa de diseño gráfico y comunicación la elaboración de cuatro ilustraciones de impacto, a raíz de la traducción del artículo y la adaptación elaborada por nuestros alumnos. De este modo, los diez textos tienen su traducción, resumen y adaptación, y cuatro de ellos cuentan, además, con una ilustración de impacto.

En los trabajos de fin de grado realizados se han analizado los géneros biosanitarios y su lenguaje, y en cada trabajo hay un glosario a disposición de los usuarios para su consulta. La página web está incluida en la web del codirector del proyecto, el profesor Juan de la Haba, de “En qué te puedo ayudar”, y a su vez, está enlazada con la página web disponible en la Universidad de Córdoba a tal efecto: oncoTRAD (s. f.). y www.uco.es/oncoTRAD. En la web, se puede acceder a la información generada en torno al proyecto y a los webminarios25 realizados.

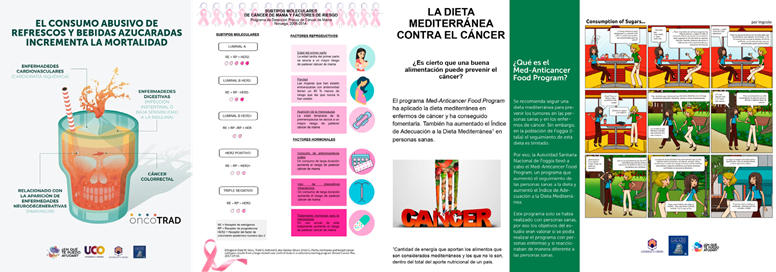

En la Figura 9 se ofrece un ejemplo de cada uno de los géneros adaptados.

Figura 9

Géneros adaptados en la traducción. a) ilustración, b) infografías, c) folleto, d) cómic de oncoTRAD

La Figura 9a es la ilustración, que se ha obtenido como resultado del proceso de traducción y adaptación del texto 3 de nuestro corpus. Con él se demuestra cómo con una sola imagen se puede transmitir la información más relevante del artículo científico, en este caso, que existe una relación directa entre el consumo abusivo de refrescos y el riesgo de mortalidad. La Figura 9b es la infografía, resultante de la traducción y la adaptación del texto 6, en el que se explican todos los subtipos de cáncer de mama que hay investigados hasta la fecha y los factores de riesgo más habituales. La Figura 9c es el folleto para pacientes, en el que se ha transformado el texto 2 con el que se pretende fomentar la dieta mediterránea y se explica la relevancia que tiene la alimentación para prevenir el cáncer. Por último, la Figura 9d muestra el cómic, que trata sobre el consumo de azúcares y su relación con el cáncer (texto 5). Todos estos documentos, adaptados para pacientes, presentan una información veraz, obtenida del proceso de traducción y adaptación de un artículo de investigación científico en un formato más cercano.

La difusión se ha realizado mediante los canales de redes sociales de la Universidad de Córdoba y de la página de Facebook de “En qué te puedo ayudar”. Del mismo modo, se han difundido y transferido los resultados del proyecto en distintas conferencias y publicaciones científicas. Además, y dentro del marco del proyecto “En qué te puedo ayudar”, se han llevado a cabo una serie de acciones formativas para pacientes, que se enumeran a continuación:

-

En el IV y V Congreso Internacional Ciencia y Traducción, que ha tenido lugar en enero de 2021, hemos tenido una sección dedicada a la traducción para el paciente y la medicina gráfica.

-

A su vez, el Dr. Juan de la Haba ha organizado tres sesiones formativas para pacientes:

-

I Jornada Conmemorativa del Día Mundial del Cáncer de Mama. Juntos Contigo, que tuvo lugar el 15 de octubre de 2019, en el Salón de Actos del Hospital Reina Sofía.

-

II Jornadas formativas: Mitos y Realidades sobre Alimentación y Cáncer. 10 de mayo de 2019, en la Sala de Cajasur del Gran Capitán.

-

I Jornadas formativas sobre el Cáncer de Mama ¿En qué te puedo ayudar? 19 de octubre de 2018.

Como resultado de todo este proceso, tras compilar nuestro corpus textual, traducirlo en el mismo registro, adaptar la terminología especializada utilizando los procesos de desterminologización descritos y crear las infografías, las ilustraciones, los cómics y los folletos, podemos afirmar que todas ellas resumen e in-FORMAN sobre temas de actualidad y que preocupan al paciente oncológico. De este modo, el paciente, su entorno o cualquier persona que quiera formarse en este ámbito, como podría ser el estudiante de traducción que está aprendiendo sobre traducción biosanitaria, tienen a su alcance una herramienta que cumple sobradamente con todos los objetivos que nos planteamos.

5. Conclusiones

De acuerdo con los objetivos enunciados en el presente trabajo, hemos revisado la bibliografía más relevante en relación con la comunicación médico-paciente y la medicina gráfica desde distintas perspectivas y, con ello, podemos ofrecer una respuesta a las cuestiones que nos planteábamos.

Con respecto a la primera, podemos manifestar que se confirman los resultados esperados en el proyecto. En virtud de lo estudiado, se ha comprobado que el conocimiento especializado se transmite por y para los especialistas, y el público general queda excluido de dicha transmisión. Para solucionar esto, la traducción y la adaptación de textos científicos para pacientes se ratifican como un modo de transferencia del conocimiento científico a la sociedad y, en concreto, a los verdaderos destinatarios de dicha información, contribuyendo así al empoderamiento del paciente.

Con respecto a la segunda cuestión, la investigación señala que la medicina gráfica es en sí un instrumento útil y que se ha utilizado a lo largo del siglo pasado para la transmisión del conocimiento científico. No obstante, las primeras publicaciones en torno a nuestro objeto de estudio no aparecen hasta la primera década del dos mil, siendo este el punto de partida de las recientes investigaciones en torno a su uso y afinidad con otras ramas del saber. Los estudios actuales son muy descriptivos y se centran en el cómic o las patografías gráficas como medio de comunicación y para la formación de médicos. En lo que a este trabajo respecta, observamos, además, que pueden ser una herramienta muy eficaz para la traducción intergenérica y no podemos más que confirmar que se trata del mejor medio para que la información científica más actual se transmita de manera efectiva a la sociedad.

En su estudio, hemos observado que existen ciertas discrepancias entre los precursores de la medicina gráfica en el ámbito anglosajón y los españoles, ya que los primeros consideran únicamente como géneros propios el cómic y la patografía gráfica, mientras que los segundos incluyen las infografías e ilustraciones. En nuestro caso, entendemos que es una materia que se encuentra en proceso de estudio y proponemos una clasificación propia basada en los precursores y los estudios existentes en torno a la comunicación médico-paciente.

En la investigación acá reportada se presenta un método de traducción heterofuncional, intralingüístico, intergenérico e intersemiótico, mediante el que podemos extraer la información importante del texto científico altamente especializado y reformularla en otro formato o género -perteneciente a la medicina gráfica- con el que se pueda transmitir el conocimiento científico al público lego en general, y al paciente en particular. Igualmente, y con el mismo objetivo, se han aplicado los procesos de desterminologización y se ha creado un texto nuevo más accesible y comprensible para el lector.

Con este proyecto pretendemos aunar tres ciencias, la medicina, la traducción y el arte, para que sirvan como herramienta de la comunicación médico-paciente e impulsar la repercusión de índole social que pretende promocionar la salud, in-formar y mejorar el bienestar del paciente de cáncer y su entorno. Del mismo modo, perseguimos dar respuesta a una necesidad detectada en la sociedad, relativa a la transmisión del conocimiento científico, en un lenguaje comprensible para el paciente y su entorno, para que comprenda su enfermedad y pueda enfrentarse a ella con las herramientas necesarias. Buscamos convertir la ciencia en un instrumento por y para la sociedad, y acercarla al usuario, y utilizamos la traducción y la medicina gráfica como herramientas para conseguirlo. Asimismo, entendemos que se trata de un proyecto que tiene presente y futuro, que necesita de una continuidad y que podría permitir la formulación de otros proyectos nacionales o internacionales de investigación, y trabajar con muchas otras patologías.

El presente proyecto ha supuesto la creación de un repositorio informativo de alta utilidad para el paciente y su entorno. Al tiempo, la traducción y la adaptación de textos especializados son significativas para ser empleadas en el ámbito de la docencia y la investigación, tanto en el campo biosanitario, como en muchas otras ramas, como la jurídica. Los resultados obtenidos se han alojado en una web de acceso gratuito para el público en general, en la que se insertarán, en la medida de lo posible, infografías y vídeos informativos que versen sobre los mismos temas que contengan los textos traducidos, en aras de ofrecer una información26 mejor y más completa.