INTRODUCCIÓN

Iniciado el siglo XXI, la prevalencia de experiencia de caries dental a los 12 años se encuentra en un proceso de reducción gradual y significativa en el mundo, asociado a múltiples factores, entre los que se encuentran el acceso a servicios de salud y la adopción de estilos de vida saludables1. Por otra parte, el entendimiento actual del proceso de caries dental y el aumento de la sensibilidad de los medios diagnósticos, han permitido hacer un manejo más oportuno de las lesiones de caries, siendo no operatorio en las lesiones iniciales de caries y operatorio con conservación de estructura en las lesiones dentinales1. Si bien existe una gran variación en las decisiones diagnósticas por parte de cada odontólogo, la sensibilidad, la especificidad y la predictibilidad de los métodos empleados han permitido detectar la lesión en sus estadios iniciales, aun cuando su manifestación se presente en fosas, fisuras y surcos2.

Uno de esos métodos es el sistema de evaluación internacional de detección de caries (del inglés, The International Caries Detection and Assessment System -ICDAS-) el cual fue desarrollado con fines clínicos, científicos, epidemiológicos y educativos para permitir la estandarización de la observación de las lesiones por parte de los odontólogos a partir de la evaluación objetiva de siete códigos que van desde el código 0 (tejidos dentales visualmente sanos al secado con aire durante cinco segundos) hasta el código 6 (cavidad que afecta más del 50% del área de la superficie dental3,4.

Ante el éxito que se ha tenido en la detección temprana de caries, en la incorporación de conceptos biomécánicos y en el desarrollo de nuevas tecnologías (equipos, instrumentos y biomateriales), los tratamientos se han ajustado a procedimientos de operatoria mucho más conservadores, de tal forma que se puede extender la vida morfofuncional de un diente (o los tejidos dentales mineralizados) con la menor intervención posible, lo que se ha denominado odontología mínimamente invasiva u odontología de intervención minima5; fundamentada en un mejor conocimiento de la etiopatogenia de la caries, una mayor comprensión del diagnóstico temprano (riesgo y susceptibilidad) y el uso racional de las posibilidades terapéuticas actuales, además de las respectivas acciones de control y detección de la lesión lo antes posible para prevenir su progression6. De allí que uno de los principales desafíos a los que se ven sometidos los odontólogos durante el diagnóstico temprano es en la identificación del rol de la morfología dental como agente etiopatogénico de la caries, asociado principalmente al desafío que implica la visibilidad de lesión inicial y la accesibilidad clínica al patrón morfológico de fosas, fisuras y surcos7 (Figura 1).

Desde que Keyes en 1962 propuso el modelo del origen etiológico trifactorial de la caries y las posteriores modificaciones de König en 1974, de Roitt y Lehener en 1983 y de Marmas en 1985, la morfología ha sido considerada un factor -incluido en las características del huésped- que contribuye al desarrollo de caries debido a que fosas, fisuras y surcos se constituyen en nichos ecológicos que coadyuvan a la formación de biopelícula y propician la proclividad de la caries por acumulo de restos alimenticios y bacterias, además de dificultar su control por autoclisis o por métodos de higiene oral8. En la actualidad, la caries se considera una enfermedad crónica que progresa a razón de la relación entre diversos factores patológicos y protectores; los cuales, finalmente, afectan el balance entre la desmineralización y la remineralización9,10,11.

Una de las características morfológicas que más dificultad presenta al momento del diagnóstico de caries es la fosa vestibular de los molares inferiores temporales y permanentes, reconocida en el contexto antropológico como protostílido, el cual es confundido por los odontólogos -usualmente por desconocimiento- y diagnosticado como una lesión del esmalte y de la dentina producida por caries, cuya solución terapéutica incluye una preparación mecánica y posterior restauración con materiales tipo resina o inclusive amalgama. Sin embargo, dada la naturaleza del rasgo morfológico como potencial agente retenedor de placa bacteriana, se sugiere que su manejo -de prevención o intervención- se haga en base al nivel de desmineralización de los tejidos dentales, a través de la aplicación de flúor, odontología mínimamente invasiva mediante técnicas no invasivas como la aplicación de agentes selladores de resina, o técnicas conservadoras como la adaptación de resina fluida con técnica adhesive8,12.

Es por ello que en esta revisión de la literatura se hace referencia a la implicación clínica del protostílido, la descripción morfológica que hace la antropología dental y la posibilidad diagnóstica y terapéutica que ofrece la odontología para controlar el acumulo de restos alimenticios y la retención de biopelícula.

PROTOSTÍLIDO

El protostílido es una cúspide paramolar que varía desde un surco hasta una cúspide de ápice libre sobre la superficie vestibular de la cúspide mesovestibular de los molares deciduos y permanentes, aunque no forma parte de la tabla oclusal funcional. Al igual que otras cúspides paramolares, como la cúspide de Carabelli y el paraestilo, el protostílido en todas sus expresiones morfológicas (fosa, fisura, surco, cresta y cúspides de diferente tamaño) tiene origen en el cíngulo vestibular entre las cúspides mesovestibular y distovestibular, incluida la expresión fóvea o fosa vestibular sobre el surco de desarrollo vestibular denominada punto p o foramen caecum13,14,15.

Diferentes autores han definido este rasgo morfológico a partir del “tubérculo o cúspide supernumeraria” descrito por Bolk en 1914, quien lo asoció a un diente supernumerario cónico fusionado a la superficie vestibular de los molares inferiores. Grece en 1919 y De Jonge en 1928, describieron de forma genérica al protostílido como “tubérculos vestibulares” y “prominencias meso-bucales”, respectivamente. Dahlberg, entre 1945 y 1950, denominó al “tubérculo de Bolk”, protostílido, al definirlo como una cresta de esmalte en la parte anterior de la superficie vestibular de la cúspide mesovestibular de los molares inferiores deciduos y permanentes, la cual se eleva desde el cíngulo, en sentido cervical-oclusal paralela al surco de desarrollo mesovestibular16,17.

A partir de la aceptación del origen de las cúspides paramolares en el cíngulo, Robinson en 1956 describió el “cíngulo de la cúspide mesovestibular” de los homínidos modernos como un remanente dental que habría surgido en los australopitecinos (primates homínidos extintos), aunque con variaciones en su expresión. De esta forma, el protostílido se constituye en una estructura evolutiva del cíngulo primitivo de los primeros mamíferos que ha reducido su tamaño y ha dejado como remanente una serie de estructuras paramolares cuyas expresiones (cuspídeas y fosomorfas) han sido asociadas a las variaciones del protostílido en los primates homínidos18,19.

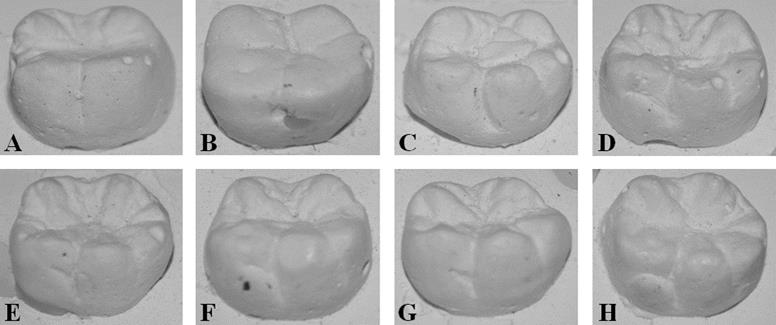

Las variantes fenotípicas fosa, fisura y surco fueron descritas por Miller en 1889 como foramen caecum Milleri y, vinculadas posteriormente a la expresión del protostílido por Jorgensen en 1954, -citados por Axelson20- y descritas por Dahlberg en 1956 en la placa de referencia del Zollar Laboratory of Dental Anthropology de la Universidad de Chicago, la cual sería incorporada en el sistema universal de observación y análisis de la morfología dental Arizona State University Dental Anthropology System (ASUDAS) a través de ocho categorías o grados de expresión (Figura 2), en la que se incluyó la fosa vestibular o punto P como el primero de los sietes grados de expresión del protostílido21. No obstante, resulta controversial aceptar que la fosa vestibular corresponde al mismo foramen caecum descrito por Miller20.

Figura 2

Placa ASUDAS de la clasificación por grados del protostílido. A. Grado 0: ausente; B. Grado 1: fosa vestibular (punto P); C. Grado 2: surco vestibular curvado hacia distal; D. Grado 3: surco distal desde el surco vestibular; E. Grado 4: surco más pronunciado; F. Grado 5: surco fuerte; G. Grado 6: surco que cruza la superficie vestibular y cúspide de vértice romo; H. Grado 7: cúspide de vértice libre. La expresión dicotómica ausencia / presencia es 0-2 / 3-7

Fuente: Hernández et al14

La explicación más plausible sobre el desarrollo del protostílido durante la morfogénesis dental, se basa en la conformación de centro de crecimiento propio (nudo de esmalte), que dará origen al futuro vértice cuspídeo durante la amelogénesis22,23; de tal forma que, en la medida en que este centro de crecimiento se separe del centro de crecimiento de la cúspide mesovestibular, el surco que los separa será más profundo24.

Así, el surco del protostílido podrá superponerse al surco de desarrollo (que separa las cúspides mesovestibular y distovestibular entre sí) y generar una unión amelodentinaria cóncava que confronta el esmalte de las tres formaciones cuspídeas, lo cual ocasiona que los prismas que conforman el esmalte, muy delgado y mineralizado de forma irregular “reconocidos como calcoglóbulos”, confluyan hacia la fosa remanente. Esta característica ha sido descrita en cortes longitudinales de dientes observados en microscopía electrónica de barrido25 y explica de cierta forma el origen de los surcos a partir del desarrollo morfogenético de las cúspides durante la odontogénesis, de tal forma que es posible asociar la fosa vestibular, el surco transversal y la cúspide, a la expresión del protostílido en los humanos modernos26. No obstante, el estudio de la expresión fosa presenta ciertas dificultades al constituirse en un sitio de alta proclividad para desarrollar lesiones cariosas al favorecer la formación y retención de la Biopelícula8. Es por ello que resulta muy común encontrar en esta región una destrucción de los tejidos dentales asociada a experiencias de caries, así como restauraciones o agentes selladores, que prácticamente impiden observar el rasgo morfológico.

PREVALENCIA DEL PROTOSTÍLIDO

El primer estudio poblacional fue llevado a cabo por Dahlberg en 1950, quien demostró que la frecuencia y variabilidad del protostílido es bastante común en algunas poblaciones humanas, por lo que su análisis puede proporcionar una comprensión más completa de la variación morfológica dental de las poblaciones humanas, al asociarlas con su distribución geográfica14. Posteriormente, diferentes investigadores incluyeron la observación, registro y análisis de este rasgo morfológico en sus estudios. Hanihara en 196127, lo incluyó para definir el complejo dental mongoloide, el cual agrupa diferentes poblaciones del este de Asia, caracterizadas por contar con alta frecuencia de las expresiones cuspídeas del protostílido. Turner II en 198428, dividió el complejo dental mongoloide en sinodontes, o poblaciones del noreste asiático con expresiones cuspídeas y sundadontes o, poblaciones del sureste asiático con expresiones en surco. Ya en 1998, Zoubov29 delimitó las poblaciones mundiales en el complejo dental oriental (mismo complejo dental mongoloide propuesto por Hanihara) y el complejo dental occidental, constituido por poblaciones caucasoides septentrionales y negroides (poblaciones caucasoides meridionales), caracterizadas por la baja frecuencia del protostílido, representado en expresiones surco. A su vez, Irish en 199730 subdividió las poblaciones negroides meridionales del África (complejo dental occidental) en el complejo dental norafricano (mismo caucasoide) y en el complejo dental sub- Sahariano, caracterizado igualmente por expresiones surco. Finalmente, Edgar en el 200731 agrupó las poblaciones humanas en cinco conglomerados: el complejo dental mongoloide conformado por los grupos sinodontes y sundadontes; el complejo dental caucasoide conformado por los grupos de Eurasia Occidental (Europa, África del norte, medio oriente e India); el complejo dental de África sahariana (conformado por los sub-grupos África occidental y África del sur, mucho más cercanos a las poblaciones sundadontes del Pacífico sur); varios grupos del Pacífico y Oceanía y, los paleoindios americanos, que presentan frecuencias y variaciones morfológicas que las alejan de los complejos descritos. Una de estas variaciones morfológicas es la expresión del punto p, la cual permite diferenciar a los paleoindios americanos y poblaciones contemporáneas derivadas de ellos, de las poblaciones de los otros cuatro complejos, inclusive de las poblaciones de sinodontes, de las cuales provienen y con quienes comparten “dependiendo del mestizaje” altas frecuencias del protostílido en expresiones cuspídeas.

Respecto a las poblaciones colombianas, Rodríguez en 200332, planteó que los indígenas prehispánicos se caracterizaron por presentar una alta frecuencia de expresiones cuspídeas acompañadas del punto P, en contraste con las poblaciones indígenas contemporáneas, las cuales presentan una alta expresión de la fosa vestibular, bajas expresiones surco y mínimas expresiones cuspídeas, asociado al mestizaje histórico con grupos humanos caucasoides septentrionales provenientes de Europa occidental (complejo dental occidental) y con grupos humanos negroides (caucasoides meridionales del complejo dental occidental), lo que finalmente contribuyó a darle el carácter multiétnico, pluricultural y poligénico a la población colombiana contemporánea.

De forma particular, en el suroccidente colombiano, estos procesos fueron mucho más marcados, por lo que la investigación ha abarcado diferentes grupos étnicos que se distribuyen en el mismo territorio geográfico. Al estudiar diferentes grupos étnicos contemporáneos, se ha encontrado que el protostílido prácticamente es ausente debido a la tendencia a la simplificación de los rasgos morfológicos, representada en bajas expresiones en surco, mínimas expresiones cuspídeas y alta frecuencia de la expresión punto P. De esta forma la frecuencia de la expresión del punto P en poblaciones del suroccidente colombiano se encuentra entre el 48% y el 93%33,34,35,36,37,38. Lo más sorprendente de estos estudios fue encontrar la coexistencia del punto P (grado 2 ASUDAS) con expresiones surco y cúspide (grados 3 a 7 ASUDAS) en lo que se ha denominado el complejo morfológico del protostílido, aun cuando el protostílido no se encuentra expresado (grado 0 ASUDAS)14.

IMPLICACIONES CLÍNICAS

Turner et al.21 en el contexto antropológico, reportaron que una de las principales dificultades al momento de observar, registrar y analizar el protostílido “sobre todo el punto P” era la alta frecuencia de lesiones de caries asociadas al complejo morfológico del protostílido de los molares inferiores. De hecho, cuando se estudian restos óseos de poblaciones pasadas, los dientes con mayor frecuencia de lesiones de caries, son los molares inferiores y la superficie con mayor frecuencia (14%) es la vestibular, asociadas a la expresión fosa, fisura y surco del protostílido, y por supuesto al desgaste de la superficie oclusal, este último ocasionando un falso positive39. Inclusive, la alta frecuencia de pérdida de los primeros molares inferiores ha sido asociada a experiencias de caries en el protostílido (p<0.025), justificado en que los individuos que conservaron estos dientes no contaban con la expresión del punto P40. Sin embargo, es la superficie oclusal de los molares la que presenta lesiones de caries con mayor frecuencia41. Si bien la expresión punto P del protostílido se constituye en un sitio proclive para el desarrollo de caries por acúmulo y retención de biopelícula, no existe un estudio cuya evidencia correlacione de forma significativa la frecuencia de lesiones cariosas cuando esta variación morfológica se encuentra presente, debido principalmente a la imposibilidad de asumir la existencia del mismo antes de la destrucción del esmalte. De lo que sí se puede estar seguro es que existe un importante subregistro en la identificación del punto P, asociado al desconocimiento del mismo por parte de los odontólogos12.

Ya en el contexto clínico odontológico, los resultados del Cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) evidenciaron que la población colombiana disminuyó la prevalencia de experiencia de caries (2015) con respecto al ENSAB III (1999), pero al separar la población en grupos de acuerdo con las edades críticas asociadas al desarrollo de caries, se puede observar que la experiencia y la prevalencia de experiencia de caries aumenta conforme aumenta la edad, de tal forma que niños de 5 años (momento en el que inicia la dentición mixta y en algunos casos están erupcionando los primeros molares permanentes) tuvieron una experiencia de caries del 62% y una prevalencia del 52%; adolescentes de 12 años (momento en el que se completa la dentición permanente) del 54% y del 37%; en jóvenes de 15 años del 66% y del 44% y, finalmente, en jóvenes de 18 años (momento en el que erupcionan los terceros molares) del 75% y del 47%42, respectivamente.

Este comportamiento confirma la necesidad de orientar el ejercicio de la odontología hacia la intervención temprana de la caries, para evitar la destrucción masiva de los tejidos dentales, la formación de cavidades dentales y la obturación de estas con protocolos invasivos, especialmente en los molares primarios y permanentes, ya que gran parte de las lesiones de caries ocurren durante el proceso de erupción43,44,45. Por lo tanto, el comportamiento clínico del complejo del protostílido y la proclividad que tiene para desarrollar caries se puede determinar a partir de: 1. La expresión del punto P (grado 2 ASDUAS); 2. La presencia de prismas inmaduros (calcoglóbulos) al interior de la fosa; 3. La alta capacidad de retención de biopelícula; 4. La dificultad para llevar a cabo una adecuada remoción de biopelícula; 5. Los errores diagnósticos durante las manifestaciones iniciales de lesiones de caries.

Respecto a este último punto, el punto P del protostílido se constituye en un rasgo morfológico de alto riesgo para desarrollar caries, y el desconocimiento de su existencia ocasiona que los odontólogos, al observar la fosa con biopelícula o pigmentada, la diagnostiquen erróneamente como una lesión cavitacional, la que finalmente será manejada con técnicas operatorias y restauradoras invasivas46. De esta forma, ICDAS se constituye en un método idóneo para valorar la expresión fosa del protostílido e instaurar un plan de tratamiento no invasivo de acuerdo al balance de desmineralización y remineralización de los tejidos dentales, por supuesto, teniendo en cuenta la descripción que la antropología dental ofrece de la naturaleza y prevalencia del rasgo en la población colombiana.

Al conocer la naturaleza del complejo del protostílido de la superficie vestibular de los molares inferiores primarios y permanentes, el odontólogo de forma temprana (durante la erupción) podrá valorar el punto P y emplear métodos conservadores que permitan acondicionar los tejidos mineralizados con el propósito de crear una barrera de difusión para controlar los factores de riesgo descritos mediante empleo de agentes remineralizantes (flúor y fosfato de calcio amorfo) y aplicación de agentes selladores. Sin embargo, para implementar una técnica no invasiva basada en el diagnóstico y en la valoración de riesgos, la remineralización de los tejidos desmineralizados en caso de lesión de caries y la mínima intervención para limitar el sitio proclive o la extensión de la lesión con un pronóstico favorable, se requiere de un excelente diagnóstico a partir de la valoración del riesgo (esto incluye reconocer el punto P del protostílido)47,48,49. Además, el uso mismo de agentes selladores a base de resina y las microabrasiones con aire y óxido de zinc, laser blando y fresado, para emplear técnicas adhesivas en el manejo clínico de los factores de riesgo del punto P, pueden constituirse en un factor de riesgo por sí mismo, debido a fallas en la solución de continuidad entre el esmalte sano, el esmalte preparado y el biomaterial de uso odontológico, lo que genera desadaptación de la obturación por debajo o por encima del borde cavo superficial de la cavidad terapéutica8,50.

DIAGNÓSTICO ICDAS Y MANEJO DE PUNTO P DEL PROTOSTÍLIDO

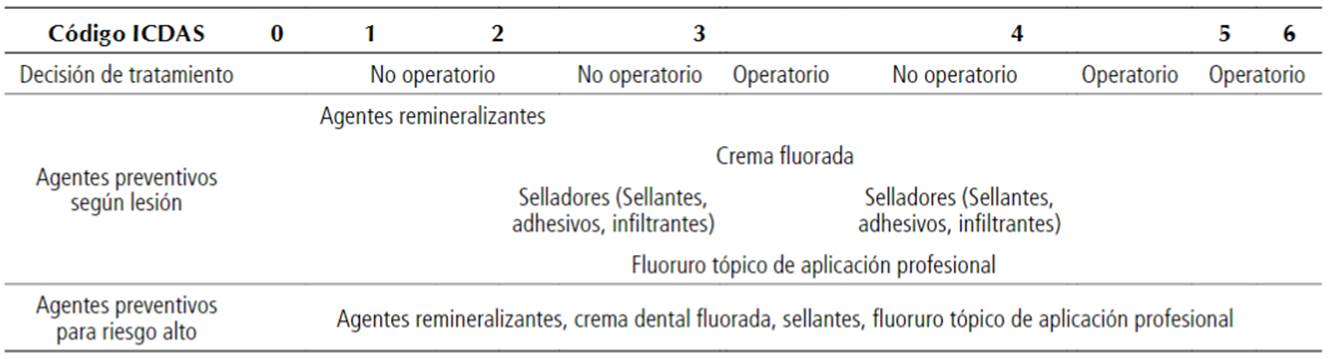

De acuerdo con la categorización de las lesiones del sistema ICDAS, según el estado de avance de la lesión (Tabla 1) y luego de comprender la variabilidad del protostílido en la superficie vestibular de los molares primarios y permanentes, éste no debe ser valorado como una microcavidad o una cavidad por el hecho que sea visible o detectable por el explorador. Deberá tenerse en cuenta la expresión del protostílido y considerarse que por sí mismo este no se constituye en una lesión cavitacional (ICDAS II 5 o 6); por lo que se deberá evaluar, una vez identificado el punto P, el nivel de desmineralización de los tejidos dentales a partir de la presencia de manchas blancas o cafés (ICDAS II 1 a 3), o la sombra subyacente en la dentina (ICDAS II 4), para determinar si se realiza un tratamiento no operatorio u operatorio47,51.

Tabla 1

Decisiones de tratamiento para caries dental y riesgo de caries

[i]Fuente: Castellanos JE et al 47

En la Figura 3 se observa un primer molar inferior izquierdo permanente en el que se evidencia, pigmentado, la expresión punto P del protostílido. De acuerdo a ICDAS la lesión podría ser diagnosticada y tratada de forma no invasiva -no operatorio- a través de la aplicación de agentes remineralizantes o infiltración de agentes selladores a base de resina. Inclusive, la microabrasión del pigmento para posterior adaptación de una resina fluida mediante técnica adhesiva podrá constituirse en una opción conservadora, como es el caso de la Figura 4. El panorama cambia dramáticamente, si el odontólogo desconoce la variabilidad de la morfología dental del surco vestibular de los molares inferiores -y por ende del complejo del protostílido- y diagnostica el punto P con un código 4 o 5, los cuales implican un tratamiento operatorio con todas las implicaciones que tiene el manejo morfo-funcional (e incluso estético -color-) de los contornos de los tejidos dentales y la restauración, como se aprecia en la Figura 5. Ya la Figura 6 nos muestra una obturación en amalgama que llegó a ser muy común pero que en la actualidad debe ser descartada por completo. Se debe tener en cuenta que las fotografías clínicas se emplean con fines ilustrativos, sin embargo, en las evoluciones de la historia clínica se pudo corroborar el desconocimiento del rasgo morfológico y el diagnóstico de caries a través de visión directa y exploración de la “cavidad” si emplear ninguna sistemática.

Figura 3

Primer Molar inferior izquierdo permanente. La flecha señala el punto P (grado 1 ASUDAS) del complejo morfológico del protostílido

Fuente: los autores

Figura 4

Primer molar inferior derecho permanente. La flecha señala un tratamiento preventivo (agente sellador a base de resina) asociado a la región en donde se expresa el complejo morfológico del protostílido (punto P -grado 1 ASUDAS- del protostílido)

Fuente: los autores

Figura 5

Primer Molar inferior izquierdo permanente. La flecha señala una restauración en resina compuesta de una lesión cariosa asociada a la región en donde se expresa el complejo morfológico del protostílido

Fuente: los autores

Figura 6

Primer Molar inferior izquierdo derecho. La flecha señala una obturación en amalgama dental de una lesión cariosa asociada a la región en donde se expresa el complejo morfológico del protostílido

Fuente: los autores

En principio, se ha entendido que uno de los propósitos de la odontología debe ser la conservación de la homeostasia de los tejidos dentales; por lo que, no solo se debe conocer la patogénesis de la caries, sino también las características del sustrato y la manera como estas influyen en el proceso salud-enfermedad52. De allí que la comprensión del comportamiento de la frecuencia y la variabilidad de los rasgos morfológicos dentales, además de su valor antropológico y forense, resulta de gran importancia en el contexto clínico odontológico debido a que por su expresión -como es el caso de punto P del protostílido- pueden predisponer o favorecer el desarrollo de algún proceso patológico -incluidas lesiones cariosas-, en cuyo caso un correcto diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento estará basado en el reconocimiento del rasgo como factor etiológico53.

CONCLUSIONES

El punto P se constituye en el segundo grado de expresión (grado 1 ASUDAS) del protostílido el cual se encuentra con una frecuencia alta en el surco de desarrollo vestibular de la superficie vestibular de los molares inferiores temporales y permanentes de las poblaciones colombianas de acuerdo al nivel de mestizaje y su origen mongoloide, caucasoide y negroide.

Por ser una fosa, el punto P del protostílido, como variante morfológica, se constituye sitio proclive para acumular restos alimenticios, retener biopelícula y favorecer el desarrollo de caries ante la ineficiencia de los mecanismos de autoclisis e higiene oral.

El desconocimiento del comportamiento del complejo morfológico del protostílido y la existencia del punto P por parte de los odontólogos, afecta el correcto diagnóstico de las posibles lesiones en diferentes estados de avances y por lo tanto la implementación de tratamientos conservadores y mínimamente invasivos.

ICDAS se constituye en el sistema diagnóstico idóneo para evaluar el riesgo de desarrollar caries del complejo morfológico del protostílido además de plantear las diferentes posibilidades de tratamiento preventivo, temprano y restaurador de acuerdo al estado de avance de las posibles lesiones cariosas.