https://doi.org/10.17533/udea.rp.e342261

Luis Arturo Bustamante Ortiz2

Leanne Melissa Ramírez Daza3

1 Este artículo se deriva del trabajo de grado de maestría: Autorreferencia en supervisión clínica sistémica como posibilitador del aprendizaje y estilo terapéutico, de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, Universidad Santo Tomás, Bogotá.

2 Psicólogo. Estudiante de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Correo: luisbustamanteo@usantotomas.edu.co; https://orcid.org/0000-0002-8990-0464.

3 Psicóloga. Estudiante de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia; https://orcid.org/0000-0002-4038-0832.

Recibido: 2020-06-03 / Aceptado: 2020-09-24

Este artículo de revisión tiene como objetivo la identificación de los procesos autorreferenciales y su incidencia en la formación de los terapeutas sistémicos, específicamente en los contextos de supervisión sistémica, desde la perspectiva del aprendizaje y el cambio. Se realizó un análisis de tendencias, a partir del cual se eligieron 50 investigaciones, sistematizadas y analizadas mediante una matriz bibliográfica. Se examinaron los conceptos de autorreferencia, supervisión, formación de terapeutas con enfoque sistémico y estilo terapéutico, desde los cuales se identificaron las estrategias metodológicas establecidas en los procesos de formación de terapeutas sistémicos que permiten fortalecer los procesos autorreferenciales, la construcción del estilo terapéutico a partir del autoconocimiento, las relaciones que se construyen con los compañeros en el proceso de formación, el establecimiento de experiencias significativas en el rol de estudiantes y los retos que esto representa.

Palabras clave: formación sistémica, autorreferencia, supervisión, estilo terapéutico, terapeuta.

This review article aims to identify self- referential processes and their impact on the training of systemic therapists, specifically in contexts of systemic supervision, through a learning and change perspective. A trend analysis was carried out, from which 50 relevant investigations were chosen and the bibliographic matrix instrument was used to organize and analyze them. The concepts of self-reference, supervision, systemic therapist training and therapeutic style were examined, from which aspects such as the methodological strategies established in the training processes that strengthen the self- referential processes, the construction of the therapeutic style from of self-knowledge, the relationships that are built with peers in the training process, the experiences of trainee therapists as apprentices and the challenges that this represents, were reviewed.

Keywords: systemic therapist training, selfreference, supervision, therapeutic style, therapist.

Esta revisión documental toma por base los lineamientos para las prácticas clínicas supervisadas de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás (2015), en la cual se plantea una ruta de formación para psicoterapeutas sistémicos complejos que promueve el desarrollo de competencias para la construcción de contextos conversacionales reflexivos, y con ellos la aparición de procesos autorreferenciales, creativos, innovadores y éticos, buscando favorecer la visión crítica del terapeuta y la comprensión ecológica de las intervenciones sociales.

Los principios pedagógicos impactan en la supervisión y la formación del

terapeuta en un enfoque investigativo-interventivo. Cuando estos son

centrados en el coaprendizaje y la cibernética de segundo orden, que se

ocupa del observador dentro de lo observado, esto es: del terapeuta dentro

del proceso de formación terapéutica, el aprendizaje se enfoca en la

participación activa: en la relación estudiante-grupo de supervisión-

supervisores hay una constante dinámica de retroalimentación en el proceso

de construcción contextual y holístico durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje (Universidad Santo Tomás, 2015). Transitar por este

proceso genera cambios epistemológicos, experienciales y paradigmáticos

que se evidencian en nuevos aprendizajes, pero que a su vez generan

incertidumbre, derivando en una posibilidad de crisis para los terapeutas

en formación derivada de su proceso de aprendizaje.

Durante el proceso de aprendizaje se promueven los procesos

autorreferenciales como forma de establecer y fortalecer las relaciones de

los equipos de trabajo o de supervisión, en cuanto estrategia para

sobreponerse a la crisis, al generar posibles aperturas y realimentación

favorable ante sucesos estresantes, o que se contemplan como de

vulnerabilidad, en el proceso de formación de terapeutas. Por ende, la

autorreferencia en el contexto formativo facilita la construcción de

conexiones en el aprendizaje y el ejercicio clínico (Páez et al., 2018).

Se parte, entonces, del interés investigativo por la relación existente entre los procesos autorreferenciales y los contextos de formación del terapeuta sistémico, para generar estrategias de intervención grupal, en el marco de la supervisión, que faciliten procesos adaptativos novedosos, es decir, la capacidad del terapeuta en formación de generar recursos para acomodarse y sobreponerse a las situaciones adversas o demandantes.

En este sentido, en este artículo se pretende construir un estado del arte, cuyo propósito es presentar la sistematización del análisis sobre la pertinencia de los procesos autorreferenciales en los contextos de formación del terapeuta sistémico.

Se recurrió a un análisis de tipo cualitativo, con una metodología de revisión documental o estado del arte documental, entendida como «un estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la investigación documental (…) y que tiene como objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento» (Molina, 2005, p. 74). Específicamente, se llevó a cabo un análisis de tendencia para conocer la incidencia de los procesos autorreferenciales en la formación de terapeutas con enfoque sistémico. Se construyó una matriz bibliográfica empleada para la organización de los documentos, de los cuales se seleccionaron 55 que fueron recuperados, a partir de los criterios establecidos que respondían al interés investigativo, como se describe a continuación (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015).

Se realizó una búsqueda en la biblioteca Digital del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-CRAI, de la Universidad Santo Tomás, en las bases de datos: jSTOR, SAGE Journals, Scopus y Google académico. En ellas se utilizaron las siguientes palabras clave: “autorreferencia”, “heterorreferencia”, “supervisión sistémica” y “formación de terapeutas sistémicos”, las cuales también se buscaron en el idioma inglés: “self-reference”, “hetero-reference”, “systemic supervision” y “systemic therapist training”. Se delimitó como área de conocimiento: psicología. Inicialmente se retomaron investigaciones publicadas en los últimos cinco años (hasta el 2019); sin embargo, la búsqueda debió ser ampliada hasta el año 2004, puesto que bajo el primer criterio temporal no se encontraban artículos relevantes que establecieran una relación clara entre los procesos autorreferenciales y la formación de terapeutas sistémicos, dando lugar a vacíos de conocimiento que se exploraron en publicaciones anteriores a este umbral de 5 años. Como se indicó, los idiomas de consulta fueron español e inglés, y se tomaron en cuenta documentos de repositorios institucionales de algunas universidades colombianas que cuentan con posgrados en psicología clínica con enfoque sistémico (Universidad Santo Tomás, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Pontificia bolivariana, Universidad Católica Luis Amigó y Universidad de Manizales).

Para ampliar esta búsqueda se utilizaron ecuaciones adicionales, con el objetivo de profundizar en el enfoque sistémico y de familia, indicadas a continuación: «“self-reference” OR “hetero-reference” AND “family therapy”»; «“systemic supervision” OR “systemic therapist training”»; «“autorreferencia” AND “heterorreferencia”»; «“heterorreferencia” OR “autorreferencia”»; «“hetero-reference” OR “auto-reference”»; «“autorreferencia” AND “supervisión sistémica”»; «“heterorreferencia” AND “supervisión sistémica”»; «“self- reference”, “hetero-reference”, “systemic supervision” OR “systemic guidance”».

Con base en los textos analizados, a continuación se describen las tres temáticas principales para esta revisión: formación terapéutica, supervisión y autorreferencia. Respecto a la primera, en la formación del terapeuta sistémico se considera que el conocimiento se construye relacionalmente y de manera progresiva entre los actores involucrados (terapeutas en formación, supervisor y profesor), lo que permite evidenciar un rol de facilitador en el supervisor y profesor, que a su vez genera, en construcción conjunta entre los actores, el enriquecimiento de los niveles de comprensión en diferentes contextos. Por otro lado, la supervisión constituye un ejercicio pedagógico complejo que requiere el reconocimiento y establecimiento del estilo del terapeuta y del consultor para su viabilidad, y que esta impacte los modelos de formación en terapia y consultoría, así como las características de las familias, los sistemas humanos y las instituciones que generen demandas de ayuda particulares (Universidad Santo Tomás, 2015). Por último, frente a la autorreferencia varios investigadores (Alvear, Jerez y Chenevard, 2012; Bautista, 2014; McMahon y Rodillas, 2018; Polo, Charry y Rodríguez, 2004) concuerdan que es un principio organizador del conocimiento, construido conjuntamente en la formación y en la terapia, donde se toma en cuenta la identidad del terapeuta y la integración del contexto terapéutico con el sistema consultante1 y los equipos de supervisión, en la construcción del cambio y la ética del cuidado personal del terapeuta. En este sentido, la autorreferencia implicaría una capacidad de autorreflexión y observación del otro de manera compleja (Castellanos, Jaramillo, Mariño y Silva, 2017).

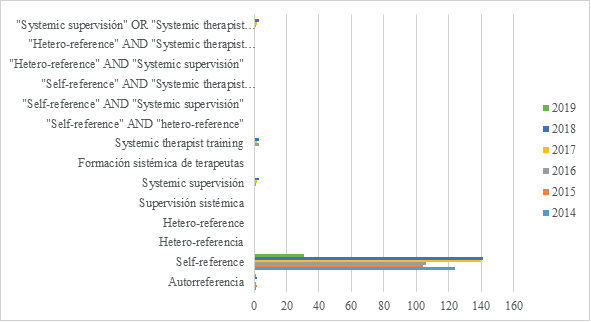

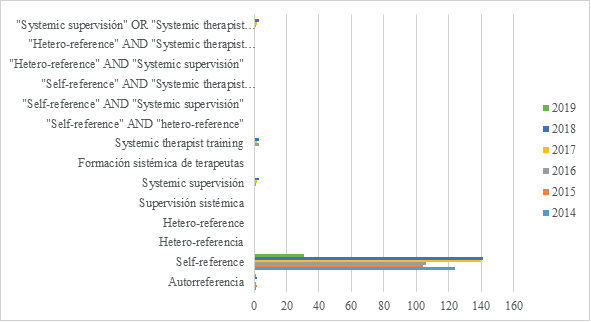

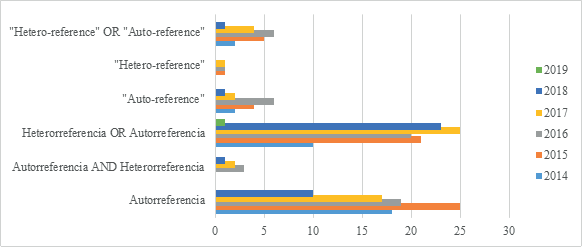

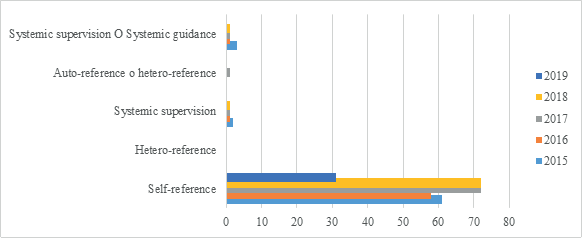

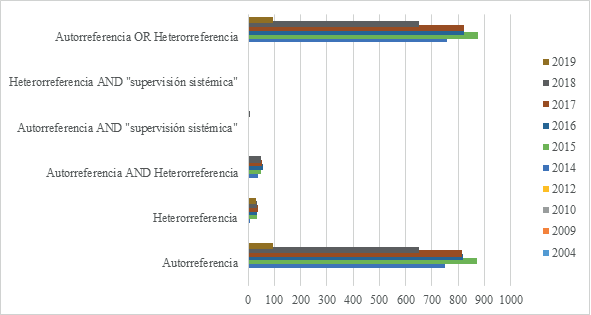

En el análisis se encontró una tendencia en las bases de datos consultadas, en las que las combinaciones de operadores booleanos con la palabra clave “autorreferencia” arrojaron la mayor cantidad de resultados, pero cuando se delimitaron los criterios al área de conocimiento “psicología” y al tiempo de publicación, entre 2015 y 2019, esta cantidad fue mucho menor.

De esta forma, la mayor cantidad de resultados se encontró relacionada con la palabra clave autorreferencia, tanto en inglés como en español (como se muestra en las figuras 1, 2, 3 y 4); y en el proceso de revisión documental se identificó que en el área de la psicología el término generalmente fue asociado con el enfoque clínico sistémico.

_________________________________________________

1 Compuesto por el o los consultantes y el o los terapeutas.

_________________________________________________

Figura 1

Análisis de tendencia base de datos Scopus

Figura 2

Análisis de tendencia base de datos JSTOR

Figura 3

Análisis de tendencia base de datos SAGE Journal

Figura 4

Análisis de tendencia base de datos Google académico

A continuación, el lector encontrará los aportes de las investigaciones seleccionadas en la muestra final; la información está organizada en cinco ejes temáticos: formación de terapeutas sistémicamente orientados, procesos de supervisión de terapeutas sistémicamente orientados, persona del terapeuta sistémicamente orientado, procesos autorreferenciales y estilo del terapeuta sistémicamente orientado.

En relación con la formación se encontró que hay varios aspectos, referentes a la dimensión práctica y a las expectativas de los terapeutas en formación, congruentes con la propuesta de la construcción de realidades (Bautista, 2014), comprendida como un juego de recursividades en tres planos: el racional o de pensamiento, el cibernético o pragmático (interpretación de significados), y el emocional. Esto lleva a considerar la forma en que se crea una interacción teórico-práctica en la formación de terapeutas, que facilita la unificación de saberes en favor de los procesos de intervención.

En esta interacción está inmersa la autorreferencia como principio operador y herramienta que genera un proceso coparticipativo entre terapeutas en formación y profesores, desde el cual se producen cambios significativos en el transcurso de la formación del terapeuta, donde se aumenta la complejidad, en cuanto se proponen hipótesis sistémicas sobre estudios de caso clínicos dotadas de contextualidad, lecturas de redes y ecologías, y apropiación de guiones de intervención (Ceberio y Linares, 2006, como se citó en Alvear et al., 2012; Polo et al., 2004). Por otro lado, Huff, Anderson y Edwards (2014) sustentan la idea de que el aprendizaje experiencial es de gran valor en la formación de terapeutas clínicos, y la autorreferencia es una propuesta de establecimiento de estrategias de cambio en el terapeuta y su quehacer.

Es por esto por lo que, durante el proceso de formación, el terapeuta construye y reconstruye constantemente su identidad por medio de la práctica clínica; es decir, la identidad del terapeuta es consecuencia de un proceso progresivo en el cual influyen elementos personales, teóricos y prácticos, que puede generar construcción y deconstrucción de dicha identidad de manera constante (Alvear et al., 2012). De otro lado, Giordán (2002, como se citó en Alvear et al., 2012) plantea que para que se genere el aprendizaje de nuevos conceptos se requiere la deconstrucción de las concepciones existentes, los cuales solo pueden ser alcanzados en procesos interactivos. Lo que es pertinente para dar luz sobre la relación de la formación y los procesos autorreferenciales.

Para referirse a esta relación, se parte desde una perspectiva ecológica (Gómez, 2010; McMahon y Rodillas, 2018; Pérez y Rábago, 2018; Polo et al., 2004), en la cual se propone que la formación promueve, en los terapeutas, efectos sobre la comprensión de fenómenos humanos, desde una perspectiva circular y compleja, facilitando alcanzar resultados de intervención significativos en la atención a los sistemas consultantes. Esta perspectiva se complementa con el enfoque sistémico desde las posibilidades relacionales, mediante la redefinición de lo psicopatológico en términos de procesos de cristalización de configuraciones relacionales —que generan sufrimiento en los sistemas humanos y no permiten la aparición de novedades adaptativas— y cómo se desarrollan esfuerzos para solventar los dilemas que producen sufrimiento, a partir de la construcción con los consultantes, desde la intersubjetividad, de relaciones terapéuticas horizontales.

Viloria (2012) menciona que en el ámbito de la adaptación del terapeuta al enfoque sistémico se pueden encontrar dificultades, no solo en la apropiación de conceptos teóricos, sino en la construcción de procesos de confianza y seguridad en la interacción con el consultante. Desde una mirada de las ciencias de la complejidad, la crisis (ruptura o dilema frente a la adaptación) derivada del proceso de aprendizaje, en el enfoque sistémico, puede brindar una oportunidad para la emergencia de los procesos autorreferenciales en el terapeuta, lo que puede demostrar el rol de la adaptación en la formación terapéutica.

Algunos autores (Bautista, 2014; McMahon y Rodillas, 2018) proponen que una mayor interacción con pares podría ser un factor importante para el crecimiento y la mejora en la adaptación a la crisis referida. Los grupos en la formación de terapeutas sistémicos están centrados en el autodescubrimiento, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal, haciendo que los terapeutas en formación se apropien de los retos de su proceso formativo y que a su vez emerja la autonomía y se establezcan aperturas e interacciones con sus compañeros. Lo anterior da cuenta de que la adaptación, en la formación terapéutica sistémicamente orientada, se genera en cuanto se establece un balance entre las crisis o amenazas y las alianzas de trabajo, como lo es la supervisión (Swords y Ellis, 2017).

En Latinoamérica, según lo propuesto por Foronda, Ciro y Berrío (2018), se evidencia poca investigación sobre el personal de salud mental frente al riesgo psicosocial en el síndrome de burnout, en especial respecto a los psicólogos, lo cual plantea la posibilidad de que el cuidado del terapeuta sea un tema de interés para el campo disciplinar de la psicología, y particularmente de la psicología clínica, como una de las disciplinas asociadas a la salud mental; por lo que también se asume como importante abordar este aspecto del riesgo y el cuidado en la persona del terapeuta sistémicamente orientado.

A continuación, se abordan en los procesos de supervisión el sentido, la pertinencia y la relevancia de los recursos autorreferenciales, desde la interacción de un equipo de supervisión y procesos transversales en la formación.

En el enfoque ecológico, la supervisión de terapeutas sistémicamente orientados implica una dinámica en la relación entre supervisores y estudiantes que favorece la creatividad y los procesos reflexivos, así como la confianza, en cuanto un aspecto significativo durante el proceso de aprendizaje, y la capacidad de reconocer la dimensión referencial y autorreferencial como procesos operantes en la construcción de contextos de intervención. Desde el paradigma ecológico se propone un espacio conversacional donde terapeutas y consultantes pueden reflexionar y, con ello, volver sobre sí mismos (a sus comportamientos, acciones, emociones, etc.), lo que promueve la creación de vínculos con los miembros de los contextos formativos y el descentramiento de miradas tradicionales donde la principal preocupación es la adquisición de técnicas para cambiar a un otro (Huff et al., 2014; Polo et al., 2004; Polo, 2013).

En el contexto relacional al que remite la supervisión se evidencian aspectos como la generación de las conexiones interpersonales y escenarios de confianza con el supervisor, junto con la libertad clínica para tomar decisiones, lo cual conlleva la retroalimentación sobre el desempeño de los terapeutas en formación. Adicionalmente, se puede proponer como particularidades clave de los procesos de autorreferencia en escenarios de supervisión: conocer la historia propia del terapeuta desde una mirada reflexiva y comprensiva, hablar libremente y un autoexamen guiado por el discurso (Kannan y Levitt, 2017; Jiménez, 2013).

Las condiciones anteriormente expuestas disponen una apertura para la autoidentificación de los terapeutas; proceso en el que se relacionan la identidad, las creencias, los sesgos, el respeto y las habilidades generadas en los contextos de supervisión para la gestión de dificultades derivadas del aprendizaje. En los espacios de supervisión se facilita el trabajo de la persona del terapeuta, llevando a la exploración de la(s) influencia(s) de su identidad en el proceso de intervención. En este proceso, en el contexto de la supervisión pueden emerger sentimientos de apoyo, respeto y reconocimiento por parte de los supervisores y el grupo de pares, lo cual está relacionado con el fomento del desarrollo y crecimiento profesional, en la medida que se proponga la discusión respecto a la identidad del terapeuta en formación y se generen redes de apoyo entre este y sus pares (Kangos et al., 2018; O’Brien y Rigazio-DiGilio, 2016; Prouty, Helmeke y Fischer, 2016).

Es por eso por lo que el supervisor y la metacomunicación en el equipo de supervisión juegan un papel importante, en cuanto este primero plantea preguntas guiadas para identificar el uso de la autorreferencia desde un plano experiencial, para orientar a los terapeutas en formación en la comprensión del self, en el conocimiento y la movilización al cambio. De allí surge la importancia de la comunicación y la conexión del supervisor con los terapeutas, facilitando el desarrollo de alianzas y promoviendo espacios seguros en los que se reflexione sobre las dificultades y oportunidades en el desempeño terapéutico (Bernal, Estrada y Zapata, 2018; Calvert, Deane y Brin, 2018; Moreno, 2016).

Como última observación, es clara la relevancia de la autorreferencia tanto para el supervisor como para los terapeutas en formación, a modo de herramienta que facilita la comprensión de los contextos relacionales en los que se está inmerso; así mismo, la autoidentificación es una condición importante para el proceso formativo, pues se enfoca en la persona del terapeuta, el reconocimiento de sí y cómo sus experiencias contribuyen al desarrollo del ejercicio profesional, lo cual va a ser profundizado en el apartado siguiente.

La persona del terapeuta está caracterizada por el reconocimiento de este desde sus experiencias de vida, que son utilizadas como un recurso en el ejercicio terapéutico, en cuanto su uso facilita la apropiación de la historia de vida, las relaciones y las características y habilidades personales con las que cuenta el consultante para gestionar sus problemas. Esta relación que se crea a partir del vínculo emocional entre el terapeuta y el consultante se denomina campo vincular, en el cual se promueven distinciones en los estilos y recursos terapéuticos a partir del tránsito en los ciclos vitales; tener en cuenta el campo vincular mejora la habilidad de escucha, el interés genuino y el manejo de situaciones emocionalmente demandantes, las cuales se pueden percibir como facilitadoras de la identificación de un cliente o consultante y de la habilidad de establecer roles generativos2 en terapia, como características distintivas entre terapeutas (Bernhardt, Nissen-Lie, Moltu, McLeod y Råbu, 2018; Orellana et al., 2016).

_________________________________________________________________

2 Desempeño de los actores en consulta que favorece el bienestar y las soluciones.

_________________________________________________________________

Apoyando esta idea, Canevaro, Abeliuk, Condeza, Escala, García y Montes

(2017) plantean que en contextos de formación y supervisión terapéutica

trabajar con las familias de origen de los terapeutas es un recurso que

contribuye a la adaptación a los contextos formativos:

En relación con lo anterior, cabe mencionar el doble rol que tiene el terapeuta (psicólogo), en la medida que es profesional y al mismo tiempo consultante. Por esta condición se puede presentar la doble invisibilización del self, la cual ocurre cuando un terapeuta asume una posición de experto que lo lleva a enfocarse en la demanda de ayuda y a asumir responsabilidades sobre la resolución del dilema familiar, ante lo cual puede sobrevenir el fracaso y la descalificación frente al consultante. Esto a causa de la poca reflexión e invisibilización de las emociones; un fenómeno conocido como isomorfismo del no reconocimiento (Correal, 2018). Para contrarrestar esta posibilidad es necesario el surgimiento del self posibilitador, que acepta, a partir de la autorreferencia, la incertidumbre como posibilidad de intervención (Apolinar, 2017; Aponte e Ingram, 2018; Cortés, 2017; Kissil, Carneiro y Aponte, 2017; Nino, Kissil y Apolinar, 2015).

La empatía se puede establecer como un principio del quehacer profesional que le permite al terapeuta hacer frente a sus emociones y generar procesos de reflexión. Así lo plantean Villa, Arroyave, Montoya y Muñoz (2015) en una investigación realizada sobre la presencia de empatía en la realización de las labores de atención psicológica en Antioquia. Se establece que la empatía permite entender y solidarizarse con el sufrimiento de otro, generando una cercanía con las emociones que posibilite el cuidado del terapeuta mismo.

El entrenamiento centrado en la persona del terapeuta es relevante, dado que posibilita recurrir al self personal, desde el uso de experiencias y vivencias personales en la implementación de un ejercicio de intervención. Permite el autoconocimiento y que las particularidades de sí mismo converjan en un espacio de psicoterapia, posibilitando la apertura y la generatividad en la relación supervisor-terapeuta mediante los procesos autorreferenciales.

A continuación, se realizará una revisión sobre la autorreferencia, vista desde distintas perspectivas, en la formación de terapeutas sistémicos; así mismo, de posibles metodologías que pueden implementarse para mejorar los procesos autorreferenciales, los cuales, además, influyen en la construcción del estilo terapéutico. A partir de este análisis se busca dar claridad sobre la importancia de la utilización de estos procesos en el contexto terapéutico y la forma como influyen en la movilización hacia el cambio, en coconstrucción, con el sistema consultante.

Pérez y Rabago (2018) plantean que explorar y describir los constructos personales que cada terapeuta establece a partir de la experiencia de su práctica, y la influencia de su familia de origen, a partir de la posibilidad de integrar el legado de saberes provenientes de esta, conforma una oportunidad en función de la reconciliación entre experiencia, teoría, práctica y saber técnico.

La práctica autorreflexiva debería ser una acción continua y cuidadosa de toda creencia o práctica terapéutica consciente de las posibles consecuencias de recurrir a creencias personales (Bahamondes, González, Díaz, Watson, Brüggeman y Verdugo, 2017; Montagud, 2015, como se citó en Pérez y Rabago, 2018). Así, esta dimensión personal, la cual redefine la experiencia, es vital en la construcción del estilo terapéutico, a través de un ejercicio dialógico reflexivo.

Desde las experiencias que se adquieren a lo largo del ciclo vital del terapeuta, en nexo con su familia, este se abre a la posibilidad de autobservarse, conocerse y dar paso a los procesos autorreferenciales, favoreciendo la movilización del cambio en los clientes-consultantes; esto da cuenta del papel de la trayectoria de vida del terapeuta, la cual brindará una orientación a la consolidación del estilo terapéutico (Páez, 2019; Páez et al., 2018). Este, a su vez, es ‘generador de realidades’ en los espacios terapéuticos, beneficiando, como se planteó, el cambio en los consultantes (Builes y Gutiérrez, 2017).

Para Fabregó y Viñas (2010) las emociones son primordiales, en cuanto su relación con la historia de vida del terapeuta y el uso o la promoción de estas en las movilizaciones del sistema terapéutico. Así pues, es fundamental tratarlas en supervisión para aumentar las capacidades del terapeuta en formación. Así mismo, este uso de las emociones en el quehacer terapéutico se considera como agente movilizador de cambio en la intervención. De esta forma el terapeuta puede moverse entre líneas de tiempo que le permitan (re)conocerse para efectuar estos mismos procesos en la terapia; además de integrar la formación teórica, lo cual permite tener un espectro más amplio de la problemática y, a su vez, coconstruir estrategias que puedan movilizar en dirección a un cambio en el sistema consultante, disminuyendo de este modo un posible estancamiento en la terapia (Arango, 2012).

La capacidad de movilizar cambios en el sistema terapéutico por medio de las vivencias, a través del ciclo vital, puede implementarse a nivel formativo a través de talleres y experiencias vivenciales, que mediante la integración saber-hacer-ser consolidan el estilo terapéutico y la seguridad en el ejercicio de intervención (Páez et al., 2018). De tal modo, el contexto de asesoría práctica se constituye en un escenario, mediado por estrategias de metaobservación, en el que los terapeutas identifican y resuelven dilemas personales y familiares, evidenciado las dinámicas de los sistemas, puesto que pueden cuestionarse sobre su ejercicio de intervención, volviendo sobre sí mismos (Alvear et al., 2012; Bautista, 2014; Castellanos et al., 2017; Páez, Hernández, Jiménez, Restrepo y Zuluaga, 2017).

Por su parte, Ortega et al. (2012) resaltan el ciclo vital de adolescencia y los mitos familiares. Comprender diversas voces, en el encuentro con el otro, permite el acercamiento mutuo y revalida las experiencias vitales, a partir de lo cual proponer un nuevo modo de comunicación, lo que puede servir como mediador en el proceso de transformación y cambio de los relatos configurados en un primer momento sobre dichas experiencias.

Lo expuesto hasta el momento permite resaltar cuán útiles pueden ser los procesos autorreferenciales en la formación terapéutica, máxime cuando a partir de estos se construye el estilo terapéutico, aunque no siempre son un recurso aprovechado. Es preciso reafirmar que las relaciones familiares influyen directamente en los procesos autorreferenciales, puesto que estas, en un primer momento, son las que permiten que emerjan emociones en el proceso de intervención, posibilitando el reconocimiento del sistema consultante desde el desarrollo de la experiencia.

Según Páez, Arango, Giraldo, Pamplona y Zapata (2017) estos procesos pueden surgir de pensamientos circulares y lineales; por tanto, dependiendo de las necesidades particulares del encuentro terapéutico, el interventor puede hacer uso de ambos tipos de pensamiento, lo cual permite ampliar la mirada, de forma incluyente e integradora, hacia la complejidad de los fenómenos humanos. El tránsito hacia una lógica de pensamiento circular genera innovaciones en la manera en que se observa la realidad, permitiendo acentuar los aspectos generativos e integradores de esta.

Referente a los contextos de psicoterapia, Páez (2016) expone que, con base en los procesos autorreferenciales, desde el diálogo el terapeuta construye una expresión plástica sobre este proceso interaccional y lo presenta a sus consultantes en el segundo encuentro, movilizando diversos niveles de observación e incentivando reflexiones y aprendizajes de manera coconstruida. Conlan (2013), además, plantea la creación de grupos de apoyo de terapeutas en formación, que posibiliten un espacio para compartir sus experiencias.

Por otra parte, Acosta et al. (2012) estudiaron los procesos de cambio en el encuentro terapéutico a partir de las experiencias de resiliencia, postulando que la autorreferencia del terapeuta logró ser un recurso potente tanto para que este avive y exponga aspectos significativos de resistencia y fortaleza de su propia vida como para que el sistema consultante lo haga, dando lugar a la construcción de un discurso que pasó de estar centrado en el déficit a la emergencia de un discurso resiliente, en el que se cambia y redefine la visión sobre la adversidad.

Desde otro punto de vista, es pertinente resaltar los procesos heterorreferenciales que emergen en el contexto terapéutico. El estudio realizado por López y Plazas (2013) da cuenta de los procesos que se generan en el sistema consultante a partir de las narrativas conversacionales creadas en el espacio de intervención: la conexión que surge entre este sistema y el sistema terapéutico permite la aparición de emociones a través de los procesos auto y heterorreferenciales producidos por la experiencia contenida en ambos sistemas, desde la cual se busca darles un significado a dichas emociones que promueva el cambio en la terapia a partir de la construcción de estrategias que hacen su aparición a través de estos procesos.

Como lo proponen Alvear et al. (2012), se reitera que la construcción de identidad del terapeuta es un proceso permanente, influenciado por la adquisición de una epistemología sistémica en el ejercicio profesional y que se contextualiza en el ciclo vital y la revisión sobre sí mismo. Dicho lo anterior, Hurtado (2010) plantea que la construcción de personajes terapéuticos da lugar a la capacidad reflexiva, que puede ser fortalecida por medio de actividades —como el proceso de observar al observador— que posibiliten la construcción del estilo terapéutico.

Se propone considerar la relevancia del contexto conversacional en la emergencia de los procesos autorreferenciales, como la creación de espacios autodialógicos. Esto permite dar un nuevo sentido al proceso conversacional, a través de diálogos terapéuticos que generen cambios pertinentes en el sistema consultante y posibiliten la aceptación propia (Arístegui et al., 2009).

Garzón y Riveros (2012) resaltan los procesos de coevolución, en los cuales un sujeto se encuentra a disposición de la autonomía y la independencia respecto al mundo exterior. Estos procesos se dan a través de los autorreferenciales; por ello se plantea la auto-exo-referencia, puesto que para referirse a sí mismo es necesario referirse al mundo externo (Morin, 1994, como se citó en Garzón y Riveros, 2012). Adicionalmente, Ramírez (2018) afirma que estos procesos coevolutivos permiten generar conexiones con las narrativas del consultante, posibilitando la construcción de la relación terapéutica, fundamentada en la comprensión, el entendimiento y la confianza, lo que facilitará el cumplimiento de objetivos pactados con el sistema consultante, dando paso a movilizaciones hacia el cambio del sistema en cuestión.

Recapitulando, la autorreferencia es un principio organizador del conocimiento, que emerge en la formación terapéutica y en la terapia propiamente dicha; permite observar las dinámicas familiares vinculadas a la identidad terapéutica, en relación integral con el contexto de intervención, en el encuentro con el cliente-consultante, y en la supervisión de prácticas clínicas, con el equipo de supervisión. Con esto, se puede considerar que tanto las vivencias como el aprendizaje hacen parte de este principio operador en la formación, en sus diferentes contextos, promoviendo una consolidación del estilo del terapeuta.

En la investigación más reciente sobre el estilo terapéutico dentro de la muestra de textos analizada, tal como se ha indicado previamente, Correal (2018) afirma que las nociones identitarias del terapeuta son construidas y conservadas por medio de las relaciones, familiares y sociales. Adicionalmente, cabe resaltar el hallazgo de «que un indicador más confiable de nociones identitarias flexibles es la disposición a la reflexividad; esta resulta ser propiciada por la literatura» (p. 47). El interés del terapeuta por los recursos literarios facilita la construcción del estilo terapéutico, mediante la reflexividad de los procesos autorreferenciales. El uso de estos recursos aporta confianza al terapeuta para el desarrollo de las intervenciones, «es decir que el estilo construido a partir de la literatura [sic], da confianza en sus competencias profesionales, propicia intervenciones genuinas y adopción de nociones identitarias flexibles, lleva a confirmar y retroalimentar recursos que sus compañeros y profesores identifican en [la literatura]» (Correal, 2018, p. 58).

Como plantean Soacha y Castillo (2017), por medio de una investigación que recurrió a escenarios conversacionales reflexivos, observación participante y análisis categorial, el estudio de los procesos autorreferenciales es novedoso. Al ser poco estudiados, se minimiza su importancia en el proceso de intervención y cuan primordial es en la creación de un estilo terapéutico.

Garzón (2008, como se citó en Páez et al., 2018) refiere que, mediante la participación de los procesos autorreferenciales en la práctica clínica, es posible afirmar que a través de la relación consigo mismo los terapeutas buscan que aquellos elementos que hacen parte de su individualidad (prejuicios, emociones y valores) representen un recurso para el contexto de intervención, aporten al cambio del consultante. Por tanto, se reitera la influencia directa de estos procesos en la constante construcción y deconstrucción del estilo terapéutico gracias a la aparición de nuevas emociones y experiencias que adquiere el terapeuta en el transcurso de su vida.

Heiden-Rootes, Hooker, Reddick, Jankowski y Maxwell (2015) analizaron el estilo terapéutico a partir del surgimiento de situaciones desafiantes en la práctica clínica, entre terapeutas experimentados y novatos. En el primer caso, el terapeuta puede buscar acuerdos, intra e interpersonalmente, para la solución de estas situaciones, dando lugar a “espacios abiertos” donde emerjan diálogos que contengan temáticas difíciles de abordar en el proceso terapéutico; además de contar con la habilidad de integrar su ser profesional y personal de forma reflexiva. En contraposición, los terapeutas novatos utilizan competencias sistémicas básicas en la terapia como: atención simultánea de niveles individuales como sistemas amplios, uso de herramientas de evaluación individual y del funcionamiento familiar, y la reformulación de problemas en términos de dinámicas relacionales.

En complemento, en la investigación de enfoque psicoanalítico de Kline et al. (2018) se identificó que el manejo de las rupturas terapéuticas puede ser particularmente difícil para los terapeutas en formación; sin embargo, terapeutas más experimentados actúan ante estas haciendo conexiones entre lo que pasa dentro y fuera de la terapia, para ayudar al consultante a ganar conciencia sobre la ruptura; por ello, cuentan con mayor destreza para conceptualizar su contratransferencia y cómo reaccionan al conflicto en estos casos.

Por lo anterior, los autores sugieren que en el entrenamiento terapéutico podría ser beneficioso aprender más sobre diferentes tipos de esta clase de rupturas y trabajar en el desarrollo de herramientas que permitan su resolución. También plantean que es necesario mayor entrenamiento en habilidades para la autorregulación, que permitan la utilización de las emociones negativas en favor del proceso terapéutico, dado que en la práctica clínica las rupturas no solo son eventos negativos que se deben evitar, sino que al manejarlos adecuadamente pueden contribuir a generar efectos positivos en el proceso terapéutico. Por último, recomiendan mayor indagación sobre la interacción entre las características del terapeuta (por ejemplo, su estilo de apego y manejo de la contratransferencia) y las del consultante, y cómo podría contribuir a la experiencia y manejo de rupturas.

Entre las investigaciones revisadas (Bernhardt et al., 2018; Builes y Gutiérrez, 2017; Correal, 2018; Fabregó y Viñas, 2010; Kangos et al., 2018; Páez, 2019; O’Brien y Rigazio-DiGilio, 2016; Orellana et al., 2016; Páez, 2019; Pérez y Rabago, 2018; Prouty et al., 2016; Riveros y Garzón, 2014) se coincide en resaltar la importancia de los procesos autorreferenciales en los escenarios de supervisión y en los encuentros terapéuticos, debido a que, en síntesis, posibilitan la construcción y consolidación del estilo terapéutico a través de la integración de las propias experiencias, en relación con la familia de origen del terapeuta y sus emociones, como recurso propiciador de movilizaciones hacia el cambio en el proceso de intervención. La supervisión sistémica se requiere como contexto en el cual se presenta la integración de emociones y procesos teóricos que facilitan la autorreferencia, en cuanto ejercicio para mejorar el desarrollo de la intervención terapéutica.

Respecto al enfoque sistémico complejo, sus principios, conceptos y metodologías, se encuentra como tendencia que este puede ser considerado como una limitación en el proceso formativo de terapeutas entrenados en otros enfoques, en la medida que al ser diferente su proceso de adaptación puede presentarse un vacío en las estrategias formativas sistémicamente orientadas (Alvear et al., 2012; Bautista, 2014; Castellanos et al., 2017; Gómez, 2010; Huffet al., 2014; McMahon y Rodillas, 2018; Páez et al., 2017; Pérez y Rábago, 2018; Polo et al., 2004).

Un aspecto importante en estas estrategias formativas es el aprendizaje centrado en la participación, en la relación estudiante-grupo de supervisión- supervisores, en el cual hay una constante dinámica de retroalimentación en el proceso de construcción contextual y holístico (Universidad Santo Tomás, 2015). Es por esto por lo que las relaciones que se construyen entre los compañeros son de gran relevancia en el proceso de formación; relación que en ninguna de las investigaciones analizadas se profundiza o se asume como temática principal.

Adicionalmente, en las investigaciones en las cuales se mencionaban tanto los procesos autorreferenciales como heterorreferenciales (Arístegui et al., 2009; Castellanos et al., 2017; López y Plazas, 2013), los focos teórico y práctico estuvieron principalmente dirigidos a los procesos autorreferenciales, de modo que ahondar en la conceptualización y puesta en práctica de los procesos heterorrefenciales podría ser una contribución importante para el campo de la psicología clínica, específicamente en los modelos teórico- prácticos de los terapeutas en formación sistémicamente orientados.

Lo que sí se puede afirmar es que en la literatura (Alvear et al., 2012; Bautista, 2014; Castellanos et al., 2017; Correal, 2018; Gómez, 2010; Huff et al., 2014; Kline et al., 2018; McMahon y Rodillas, 2018; Páez, 2019; Páez et al., 2018; Páez, Hernández et al., 2017; Pérez y Rábago, 2018; Polo, 2013; Polo et al., 2004; Viloria, 2012) se plantea la articulación de la formación y la supervisión, en la cual se evidencian los procesos auto y heterroferenciales que influyen en la consolidación del estilo terapéutico, especialmente en escenarios de supervisión. Ello resalta la participación de estos procesos en la construcción de relaciones generativas entre el aprendizaje y el ejercicio clínico.

En particular, para la emergencia de los procesos autorreferenciales se deben tener en cuenta dos puntos clave: en primer lugar, partir de un escenario de supervisión en el cual se brinde confianza para que el terapeuta sistémico en formación pueda generar aperturas emocionales que posibiliten el reconocimiento y la externalización de sus experiencias vitales, con el fin de que sean un recurso potenciador en cada una de las intervenciones, conectándose desde su historia de vida con la de sus consultantes. Por tal motivo, la construcción de estos escenarios de confianza facilita la adaptación del terapeuta, en cuanto impacta en la construcción del equipo de formación, donde se espera que cada uno de los miembros pueda transitar por su historia de vida desde el cuidado y, como se planteó, la confianza hacia y de los demás.

En segundo lugar, es clave la implementación de estrategias metodológicas, por parte del supervisor, para el surgimiento de la autorreferencia en el terapeuta. Sin embargo, a partir de la revisión documental se puede evidenciar la poca investigación-intervención realizada sobre estas estrategias metodológicas, no solo para procesos autorreferenciales, también para aquellos heterorreferenciales. Aunque se reconoce lo fundamental que pueden ser los procesos autorreferenciales, y a pesar de ser un concepto investigado, no se profundiza realmente en estrategias que faciliten este recurso en el terapeuta, quien en muchas ocasiones puede evadirlo por la falta de reconocimiento de su historia de vida.

Se parte, entonces, de los vacíos teóricos y prácticos descritos para plantear un interés investigativo sobre la relación existente entre los procesos autorreferenciales, heterorreferenciales, y los contextos de formación del terapeuta sistémico, con el fin de generar estrategias de intervención grupal en el marco de la supervisión, que faciliten procesos adaptativos. Se propone que esta relación entre los procesos autorreferenciales, la formación del psicoterapeuta y su estilo, junto con el trabajo en equipos de supervisión, es generativa para la construcción del cuidado del terapeuta, desde la adaptación y la coevolución, como forma de resolver las dificultades en los procesos de intervención.

Acosta, Z. P., Cano, D. M., Giraldo, A. M., Giraldo, M. M., Pérez, Y. A.,

Sanín, H. M., y Zapata, J. (2012). Narrativas resilientes del terapeuta y

generación del cambio terapéutico. Recuperado de

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1390/1/131_Acosta_Vallejo_Zulma_Patricia_2012.pdf

Alvear, M. L., Jerez, R. M., y Lucero, C. (2012). Formación de terapeutas

en un programa de especialización en terapia familiar sistémica.

Psicología em Estudo, 17(2), 183-190. doi:

https://doi.org/10.1590/S1413-73722012000200002

Apolinar, F. L. C. (2017). Perceived Impact of Person-of-the-Therapist

Training (POTT) Model on Drexel University Master of Family Therapy

Postgraduates’ Clinical Work: A Grounded Theory Study. Drexel University,

Philadelphia, us.

Aponte, H. J. e Ingram, M. (2018). Person of the Therapist Supervision:

Reflections of a Therapist and Supervisor on Empathic-Identification and

Differentiation. Journal of Family Psychotherapy, 29(1), 43-57.

Arango, A. M. (2012). Procesos de transformación en la terapia: una

explicación a la pregunta por cómo ocurrió el cambio Tesis de maestría).

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

Arístegui, R., Gaete, J., Muñoz, G., Salazar, J. I., Krause, M., Vilches,

O., y Ramírez, I. (2009). Diálogos y autorreferencia: procesos de cambio

en psicoterapia desde la perspectiva de los actos de habla. Recuperado de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-05342009000200008&script=sci_abstract&tlng=es

Bahamondes, F. O., González, A. M., Díaz, A. M., Watson, F. I., Brüggeman,

V. P., y Verdugo, M. R. (2017). La persona del terapeuta y su origen. La

inclusión de las familias de origen y su impacto en el desarrollo del self

profesional de los terapeutas del Instituto Humaniza Santiago. Revista

REDES, (34).

Barrera, M. (2017). Formación en psicología y entornos virtuales:

¿necesidad de nuevas competencias? Revista de Psicología Universidad de

Antioquia, 9(1), 7-10.

Bautista, A. M. B. (2014). Movilización de los aprendizajes de terapeutas

en formación que surgen de las conversaciones reflexivas a partir de la

emergencia del observador en el contexto de supervisión. Quaestiones

Disputatae: temas en debate, 7(14), 67-80.

Bernal, I. C., Estrada, P., y Bárbara, C. (2018). Reflexiones derivadas de

la experiencia de supervisión en terapia familiar sistémica. Recuperado de

https://asiba.org/index.php/asiba/article/view/34/35

Bernhardt, I., Nissen-Lie, H, Moltu, C., McLeod, J. y Råbu, M. (2018).

“It’s both a strength and a drawback.” How therapists’ personal qualities

are experienced in their professional work. Recuperado de

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73447/5/Post-printCristin.pdf

Builes, L. y Gutiérrez, D. (2017). Aportes al concepto de realidad: punto

de partida para la transformación de sistemas. Revista Universidad

Católica Luis Amigó, (1), 262-275

Calvert, F. L., Deane, F. P., y Grenyer, B. F. (2018). Supervisee

perceptions of the use of metacommunication in the supervisory

relationship. Psychotherapy Research, 1-11.

Canevaro, A., Abeliuk, Y., Condeza, M., Escala, M. A., García, G., y

Montes, J. (2017). El nacimiento del terapeuta sistémico. El trabajo

directo con las familias de origen de los terapeutas en formación. Revista

Redes, (34).

Castellanos, J. A., Jaramillo, A. M., Mariño, N., y Silva, L. E. (2017).

Auto y heterorreferencia en pauta adicta: una mirada relacional

familia-institucióninvestigadores interventores (Tesis de maestría).

Universidad Santo Tomás, Colombia.

Conlan, L. M. (2013). Exploring Dynamic Processes: A Qualitative Study of

Problembased Learning Experiences within Clinical Psychology Training

(Tesis doctoral). University of Hertfordshire, uk. Recuperado de

https://core.ac.uk/download/pdf/9840722.pdf

Correal, D. (2018). El uso de recursos literarios en la construcción del

estilo terapéutico: poniendo las fortalezas del terapeuta al servicio del

cambio (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

Cortés, G. (2017). Historias de sufrimiento en familias de psicólogos: el

doble rol en la psicoterapia (Tesis de maestría). Universidad Santo Tomás,

Colombia.

Fabregó, E. y Viñas, A. (2010). Las emociones del terapeuta sistémico en

juego. Redes: revista de psicoterapia relacional e intervenciones

sociales, (23), 129-148.

Foronda, D., Ciro, D., y Berrío, N (2018). Síndrome de burnout en

personal de la salud latinoamericano: Revista de Psicología Universidad

de Antioquia, 10(2), 157-181.

Garzón, D. y Riveros, M. (2012). Procesos narrativos conversacionales en

la construcción de la identidad joven y la familia con problemas de

consumo de SPA en una institución de rehabilitación. Psicogente, 15(28).

pp. 385-413.

Gómez, M. (2010). El concepto de psicoterapia en psicología clínica.

Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 2(4), 19-32.

Gómez, M., Galeano, C. y Jaramillo, D. A. (2015). El estado del arte: una

metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales,

6(2), 423-442.

Heiden-Rootes, K. M., Jones, A. N. H., Reddick, G. T., Jankowski, P. J., y

Maxwell, K. (2015). “There’s Something Not Right” and “Bringing it

Forward” Identifying and Responding to Clinical Challenges. The Family

Journal, 23(3), 262-270.

Huff, S. C., Anderson, S. R., y Edwards, L. L. (2014). Training marriage

and family therapists in formal assessment: Contributions to students’

familiarity, attitude, and confidence. Journal of Family Psychotherapy,

25(4), 300-315.

Hurtado, J. E. M. (2010). Hacia la Construcción de Personajes

Terapéuticos: Experiencia de un taller piloto en la formación de

terapeutas desde una mirada sistémica posmoderna (Tesis doctoral).

Universidad de Chile, Chile.

Jiménez, D. (2013). El cuidado de sí como una forma de estar en la

supervisión sistémica relacional. Manuscrito inédito. Universidad de

Chile, Santiago, Chile.

Kangos, K. A., Ellis, M. V., Berger, L., Corp, D. A., Hutman, H., Gibson,

A., y Nicolas, A. I. (2018). American Psychological Association Guidelines

for Clinical Supervision: Competency-Based Implications for Supervisees.

The Counseling Psychologist, 46(7), 821-845.

Kannan, D., y Levitt, H. M. (2017). Self-criticism in therapist training:

A grounded theory analysis. Psychotherapy Research, 27(2), 201-214.

Kissil, K., Carneiro, R., y Aponte, H. J. (2017). Beyond duality: The

relationship between the personal and the professional selves of the

therapist in the Person of the Therapist Training. Journal of Family

Psychotherapy, 29(1), 71-86.

Kline, K. V., Hill, C. E., Morris, T., O’Connor, S., Sappington, R.,

Vernay, C. y Okuno, H. (2018). Ruptures in psychotherapy: Experiences of

therapist trainees. Psychotherapy Research, 1-13.

López, C. y Plazas, D. (2013). Identidad narrativa y su Reconfiguración

desde Procesos Abductivos en un Fenómeno Puntuado como Psicopatológico

(Tesis de maestría). Universidad Santo Tomás, Colombia.

McMahon, A., y Rodillas, R. R. (2018). Personal Development Groups During

Psychotherapy Training: Irish Students’ Expectations and Experiences of

Vulnerability, Safety, and Growth. Counselling Psychology Quarterly, 1-24.

Molina, N. (2005). Herramientas para investigar. ¿Qué es el estado del

arte? Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular. 5, 73-75

Moreno, A. I. (2016). Teoría y práctica de la supervisión: análisis del

discurso de supervisores y psicoterapeutas (Tesis doctoral). Universidad

de Alcalá, España.

Nino, A., Kissil, K., y Apolinar, F. L. (2015). Perceived Professional

Gains of Master’s Level Students Following a Person‐of‐the‐Therapist

Training Program: A Retrospective Content Analysis. Journal of marital and

family therapy, 41(2), 163-176.

O’Brien, N., y Rigazio-DiGilio, S. A. (2016). Lesbian, Gay, and Bisexual

Supervisees’ Experiences of LGB-Affirmative and Non-Affirmative

Supervision in COAMFTE-Accredited Training Programs. Journal of Feminist

Family Therapy,

(4), 115-135.

Ortega, X., Libreros, A., Castillo, J., Collazos, J. Pinzón, K., López, L.

y Bedoya, A. (2012). Mitos familiares sobre la adolescencia. Manuscrito

inédito, Universidad de Manizales, Colombia.

Páez, M. (2016). Experiencias resilientes del terapeuta generadoras de

cambio a través de expresiones plásticas. Archivos de Medicina (Col),

16(2), 345-358.

Páez, M. (2019). Intervención sistémica con familias: de la linealidad a

la circularidad. Revista CS, (28), pp. 207-227.

Páez, M., Arango Aristizábal, É. L., Giraldo Marín, L. F., Pamplona

Giraldo, L., y Zapata Quintero, C. (2017). Tránsito del pensamiento lineal

al circular según terapeutas sistémicamente orientados. Recuperado de

http://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3115/PDF%20TR%C3%81NSITO%20DE%20UN%20PENSAMIENTO%20LINEAL%20A%20UN%20PENSAMIENTO%20CIRCULAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Páez, M., Arcila, A., Cabiedes, J., Cardona, C., Correa, D. y Guevara, V.

(2018). Formación de terapeutas sistémicos: desde el saber teórico y

práctico. Tempus Psicológico, 1(1), 13-38.

Páez, M. L., Hernández, A. M., Jiménez, V., Restrepo, T., y Zuluaga, G. M.

(2017). La autorreflexividad en la formación sistémica: sendero hacia la

construcción terapéutica. Recuperado de

https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3029/Jimenez_A_Vanessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Polo, M. I. (2013). La construcción de historias emergentes sobre la

experiencia de lo psicopatológico en el contexto de la supervisión:

transformaciones desde un escenario de aprendizaje. Recuperado de

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3558/Polomonica2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Polo, M. I., Charry, D. M. R., y Rodríguez, L. R. (2004). Procesos de

formación y terapia desde un enfoque ecológico. Hallazgos, 1(1).

Pérez, L., y Rábago, M. (2018). Reconocimiento de la familia del

terapeuta: construcción de su identidad y prácticas. Revista Clínica

Contemporánea, 9(e24), 1-11.

Prouty, A. M., Helmeke, K. B., y Fischer, J. (2016). Mentorship in Family

Therapy Training Programs: Students’ and New Graduates’ Perspectives.

Journal of Family Psychotherapy, 27(1), 35-56.

Ramírez, C. (2018). Movilización vincular, procesos de ajuste y adaptación

ante la infección por vih. Manuscrito inédito. Universidad Santo Tomás,

Bogotá, Colombia.

Riveros, M. y Garzón, D. (2014). Terapia familiar en problemas de

adicción: narrativa conversacional y re-configuración. Revista

Latinoamericana de Estudios de Familia, 6, 211-226.

Soacha, D. A., y Castillo, J. S. (2017). Emergencia del estilo terapéutico

en intervención clínica sobre depresión, un análisis desde la

intersubjetividad. Recuperado de

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/9231/SochaDaniel2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Swords, B. A., y Ellis, M. V. (2017). Burnout and vigor among health

service psychology doctoral students. The Counseling Psychologist, 45(8),

1141-1161.

Universidad Santo Tomás (2015). Lineamientos para las prácticas clínicas

supervisadas de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia.

Recuperado de

http://facultadpsicologia.usta.edu.co/images/documentos/Lineamientos_Practicas_ajustado.compressed.pdf

Villa, H. D., Arroyave, L., Montoya, Y. y Muñoz, A. (2015). Aspectos

vocacionales y sentidos de vida en profesionales que trabajan en proyectos

de atención psicosocial a víctimas de violencia política en Medellín y

Antioquia. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 7(2), 9-30.

Viloria, E. M. (2012). Dilemas de los psicólogos/terapeutas sistémicos en

formación y la contribución de una intervención sistémica de apoyo en la

construcción de su identidad (Tesis de maestría). Pontificia Universidad

Javeriana, Colombia.