Martha Esthela Gómez Collado**

Dalila García Hernández***

DOI: 10.17533/udea.esde.v75n165a03

* Artículo de investigación. Derivado de la investigación en la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Grupo y Línea de investigación: Administración Pública, Política y Educación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México, México.

** Doctora en Paz, Conflictos y Democracia, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correo electrónico: [email protected] ORCID: 0000-0003-4462-0626

*** Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo en 2017 y Licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correo electrónico: [email protected] ORCID: 0000-0002-3151-2792

Se analizaron los valores en cuatro escuelas primarias: dos públicas en Almoloya de Juárez y dos privadas en Toluca. Para ello, se aplicó una encuesta a profesores para conocer qué valores se trabajan y cómo los inculcan en la práctica educativa de los niños entre seis y once años de edad. Los resultados del trabajo de campo con profesores generaron interés y reflexiones sobre la educación en valores y la manera en la que los transmiten. Se concluye que es indispensable que el Estado instrumente políticas educativas dentro de sus planes y programas para desarrollar un currículo en educación en valores, que formen niños reflexivos, participativos, creativos y críticos capaces de lograr una mejor sociedad.

Palabras Clave: educación primaria; valores; profesores; cultura de paz; niños.

Were analyzed the values in four primary schools, two public in Almoloya de Juarez and two private in Toluca. For that, a survey applied to teachers to know what values worked and how they are instilled in the educational practice of children between six and eleven years age. The results of the fieldwork with teachers generated interest and reflections on education in values and the way in which they transmit them. It has concluded that it is essential for the State to implement educational policies within its plans and programs to develop a curriculum in education in values, to form reflective, participative, creative and critical children capable of achieving a better society.

Keywords: elementary education; values; teachers; culture of peace; children.

Foram analisados os valores em quatro escolas primárias, duas públicas em Almoloya de Juárez e duas escolas privadas em Toluca. Para isso, realizou-se uma enquete com os professores para conhecer que valores eles ensinam e como eles são incutidos na prática educativa das crianças entre seis e onze anos. Os resultados do trabalho de campo com professores, geraram interesse e reflexões sobre a educação em valores e a maneira como são transmitidos. Conclui-se que é indispensável que o Estado estabeleça políticas educativas dentro de seus planos e programas para desenvolver um currículo de educação em valores, que formem crianças com capacidade reflexiva, que sejam participativas, criativas e críticas, capazes de construir uma melhor sociedade.

Palavras-chave: educação primária; valores; professores; cultura de paz; crianças.

La idea de construir una cultura de paz debe de iniciar a partir de la educación, ya que desde que nacemos podemos ir desarrollando pensamientos, acciones y prácticas de convivencia basadas en valores éticos, morales que promuevan la realización y satisfacción de necesidades básicas de los seres humanos y al mismo tiempo se desarrollen en armonía, diálogo, confianza, seguridad y solidaridad. Con base en esto, consideramos importante señalar que para lograr el progreso que el país requiere, es indispensable tener los cimientos de una buena educación; recayendo en este caso en el papel de la escuela y del profesor, ambos fundamentales para hacer realidad el cambio, y como resultado de una insistente labor y concientización de la escuela como institución y del profesor como guía y reproductor de valores en una inmersión que genere una educación para la paz con la esperanzadora idea de convertirlo en una verdadera cultura de paz.

La institución educativa, encargada de la formación de los nuevos miembros de la sociedad, se encuentra en un quiebre notable, en el campo de los valores; la educación primaria requiere nuevas formas de promover la educación en valores para generar una cultura de paz. Por lo que la convivencia en las aulas, es uno de los rubros de mayor interés en cuanto a la educación primaria se refiere. Ya que la importancia y la relevancia de las relaciones con sus semejantes y la amistad es considerado transcendental para un desarrollo normal y saludable, pues es insustituible en cuanto a las oportunidades que proporciona de aprender y ensayar importantes habilidades cognitivas, lingüísticas, y socioemocionales. La relación escuela, profesor y valores es interesante y compleja al mismo tiempo, ya que se puede ofrecer importantes oportunidades de aprendizaje, de usos en cuanto estrategias para tener una mejor interacción social; educar de manera adecuada desde los primeros años de educación básica, lograr ciertas ventajas para prevenir el desarrollo de problemas que pueden aparecer más tarde. Se recupera la idea de una educación de calidad gracias a las competencias y al desarrollo de las capacidades del docente, así mismo de sus habilidades para realizar una educación más apropiada, con la finalidad de potenciar los valores donde los beneficiados sean los alumnos, docentes, padres de familia y comunidad.

Se pretende que a través de la educación, la convivencia armónica y los valores retomen fuerza y se hagan presentes, como actividades reproducidas con regularidad hasta ser un buen hábito; en este artículo se da un panorama acerca de lo que se trabajó en campo con los docentes de escuelas primarias, dos de carácter público y dos de carácter privado; generando interés y reflexión acerca de la educación en valores como generador de una cultura de paz, principalmente tratando y valorando la actuación del docente, así mismo dejando ver las prácticas teórico-metodológicas basadas en la aplicación de los procedimientos para lograr una formación en valores en la escuela primaria.

Cuando nos referimos al concepto de paz surge en nuestros ideales un mundo perfecto en donde no existe la violencia, ni los conflictos, pero en la realidad, este ideal se vuelve un tanto utópico al no considerar diversos factores, dimensiones y complejidad tanto de la sociedad como de los seres humanos. Pero para definir la paz es conveniente conocer en primer término el significado de la violencia y los conflictos. Para esto, existen diferentes tipos de violencia como las ha definido Johan Galtung (citado en Fisas, 1987):

a. La violencia directa es una acción que causa daño directo, ya sea a un sujeto o individuo destinatario, sin que exista mediación alguna que se interponga entre el inicio y el destino de la misma y ésta puede ser de tres tipos: física, psicológica y verbal. Esto es, la privación de necesidades básicas en todas sus expresiones. Para Johan Galtung, está presente la violencia “cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales” (citado en López, 2004, p. 1165).

b. La violencia estructural, como la define Mario López es:

aquella que se ejerce de manera indirecta y no necesariamente ha de ser intencional […] se manifiesta en las estructuras socio-políticas que impiden la realización de la persona humana o que dificultan la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales (López, 2004, p. 786).

Este tipo de violencia, involucra procesos y acciones a través de instituciones o estructuras que por su naturaleza actúa de manera indirecta en el individuo y se manifiesta generalmente en la injusticia social. Se encuentra también en las necesidades básicas no satisfechas de la sociedad, en virtud de que el sistema no provee para satisfacerlas.

Además, deriva de las estructuras sociales provocando conflictos, injusticias, desigualdad, marginación, pobreza, discriminación, opresión, etc. La violencia es un acto de poder. Galtung en 1971, desarrolla la definición de dos tipos de violencia estructural: por un lado, una vertical que es la represión política, la alienación a la cultura, la explotación económica, la violación de las necesidades de libertad, bienestar e identidad y la otra es horizontal porque separa a la gente que desea vivir junta o viceversa (citado en Fisas, 2001, p. 28).

c. La violencia cultural, para Galtung, es producto de la violencia directa y de la estructural y la define como “los aspectos de la cultura, esfera simbólica de nuestra existencia, ejemplificada en indicadores sociales como la religión, la ideología, las creencias empíricas, las ciencias formales y sociales, que dichos indicadores pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia, la guerra” (Galtung, 1990, p. 296). Este tipo de violencia, se manifiesta en la ignorancia, el racismo, la xenofobia, la exclusión, la discriminación, el lenguaje, las ideas, el arte, la religión, entre otros. Para Danilo Santos de Miranda (2011) este tipo de violencia puede desarrollarse desde cuatro aspectos; primero, el quitar la capacidad de visión, segundo, el de suprimir el habla, tercero, la falta de promoción de actividades culturales y cuarto, el limitar a individuos y grupos de su propio contexto.

d. La violencia simbólica se encuentra básicamente en el lenguaje porque con él se puede herir, condenar, diferenciar, y se presenta de manera casi invisible. Para Pierre Bourdieu es “a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador cuando no dispone, para imaginar la relación o para imaginarse a sí mismo, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural…” (Bourdieu, 2000, p. 54).

Este tipo de violencia puede manifestarse a través de ritos, vestimenta y mecanismos de imposición y mantenimiento del poder, como lo señala Bourdieu. A diferencia de René Girard, quien afirma que la relaciona con el origen de la religión, sobre todo de la violencia vengativa y del castigo ejemplar a la cual denomina violencia retributiva (Girard, 1996).

En este sentido, también tenemos que conocer lo que significan los conflictos. Para esto, como sabemos, los conflictos forman parte de la vida de los seres humanos y afectan todos los ámbitos de nuestra existencia desarrollándose en diversos ámbitos, dimensiones y con diferentes intensidades. El conflicto se manifiesta en el momento en que existen situaciones de disputa por distintos intereses, necesidades, sentimientos, conductas, percepciones, valores, afectos entre personas o entre grupos de personas que tienen objetivos totalmente incompatibles. Estos se conciben generalmente de manera negativa, desagradable, en situación de desgracia, mala suerte, de difícil solución, peligrosa en virtud de que la sociedad y la costumbre nos lo presentan de esa manera y en parte se debe a que el conflicto se percibe como destructivo, violento o situación de guerra.

Para ampliar más el significado de los conflictos, Galtung (2004) describe en su libro Trascender y transformar una serie de conflictos que van desde los micro conflictos (que se desarrollan entre personas), pasando por los meso conflictos (que se encuentran en grupos, comunidades), luego con los macro conflictos (que se realizan entre naciones), hasta llegar a los mega conflictos (que se desarrollan entre civilizaciones) (Gómez, 2011, pp. 2-3). Las situaciones de conflicto generalmente se identifican de manera negativa, en desgracia, es decir, la percepción que tenemos del conflicto trae cuestiones destructivas y violentas.

Xesús R. Jares afirma que el conflicto es un proceso natural consustancial a la vida, que si se enfoca positivamente puede ser un elemento para el desarrollo personal, educativo, social y lo conceptualiza como “un proceso de incompatibilidad entre personas, grupos y estructuras sociales, mediante el cual se afirman o perciben intereses, valores y/o aspiraciones contrarias” (Jares, 2004, p. 30). Se denominan situaciones conflictivas cuando no logran llegar a un acuerdo ya que persiguen intereses diferentes, éstas forman parte de la vida de todos los seres humanos, para ello es necesario gestionarlos, resolverlos y transformarlos en situaciones que generen satisfacción de necesidades enfocadas a una paz positiva.

Existen dos vías para resolver los conflictos: una es la vía pacífica, que se resuelve mediante el diálogo, el llegar a acuerdos o a la negociación, a diferencia de la vía violenta que se produce en cualquiera de sus diferentes manifestaciones directa, estructural, cultural o simbólica. La idea es llegar a soluciones por la vía pacífica, sin llegar a la violencia que no conduce a nada, pero lo único que se lograría es empeorar la situación lejos de solucionarla, esto es, aumentar la espiral de la violencia. Para John Paul Lederach, la vida sin conflictos es una vida como la de los robots, cuyos miembros eliminan toda diversidad y distinción humana que puede ser un factor positivo para el cambio y las relaciones, sin embargo, este puede ser destructivo dependiendo de la manera de regularlo (Lederach, 1984). Existen diferentes formas de resolver conflictos, como por ejemplo, en civilizaciones antiguas lo que hacían era hablar, y hablar por un tiempo prolongando, poniendo sobre la mesa todos los aspectos que influían en el conflicto y dialogaban, hasta que en conjunto llegaban algún acuerdo, solución o consenso. Por su parte, Galtung diseña una guía descriptiva del conflicto que comprende la descripción general del conflicto, su historia, contexto, las partes implicadas, los problemas, las dinámicas, las rutas alternativas hacia la solución del conflicto, así como la regulación potencial del mismo hasta llegar a un acuerdo entre las partes (citado en Fisas, 1987, p. 214).

Para construir un concepto de paz, derivado de reducir la violencia, es necesario conocer que los estudios para la paz son una ciencia social aplicada y orientada en valores como lo afirma Galtung (citado en Fisas, 1987, p. 16). Un primer acercamiento al concepto lo podríamos analizar como el conjunto de las cuatro “D”, Desarrollo (sustentable), Derechos Humanos, Desarme y Democracia. Desde sus inicios, Galtung define a la paz negativa como ausencia de guerra, a la paz positiva como un proceso orientado a satisfacer las necesidades básicas humanas (vivienda, vestido, alimentación, seguridad, salud, educación, entre otras), así como a la creación de las condiciones necesarias para que el ser humano desarrolle toda su potencialidad en sociedad.

El concepto de paz, su naturaleza y dimensiones han sido abordados desde diferentes perspectivas, ideologías, culturas y hasta civilizaciones, en donde encontramos una definición muy oriental de paz, que significa el no hacer daño a todo ser vivo (seres humanos y animales) y cuando se pueda hacerlo, lo mejor es evitarlo. La paz, por consiguiente, se construye momento a momento, es un proceso permanente y dinámico (Gómez, 2016). La paz es un instrumento práctico para conseguir felicidad y bienestar, es la mejor respuesta a los conflictos y desarrollo de las capacidades, evitar que la gente sufra por cualquier razón, que pueda ser eliminada. La finalidad es conseguir el máximo de armonía y evitar cualquier tipo de violencia en sus diferentes manifestaciones. Según Francisco Muñoz, la paz “es un signo de bienestar, felicidad y armonía que nos une a los demás, también a la naturaleza y al universo en su conjunto” (citado en Gómez, 2016, p. 13). La paz convive con los conflictos y con algunas manifestaciones de la violencia.

La paz entre los pueblos es el antecedente de la Constitución de la UNESCO que declaró en 1946 que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre los gobiernos no podría obtener al apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad (citado en Adams, 2014, pp. 229-230).

En 1989 se le denomina a este concepto como Cultura de Paz, en virtud de la Declaración final del Congreso Internacional sobre la Paz de Costa de Marfil. Esta declaración invita a

construir una nueva visión de la Cultura de Paz basada en los valores universales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres (citado en Adams, 2014, p. 230).

Un momento que marcó un parteaguas entre la historia de la guerra y la paz se da en 1992, cuando la UNESCO elabora un Programa de Acción para la Cultura de Paz. Entre los acontecimientos más sobresalientes, se tiene el fin de la guerra fría, para ello, el Consejo de Seguridad de la ONU quitó el veto a la Unión Soviética a través de un documento denominado Programa de Paz. En 1998, la Asamblea General de la ONU declara el año 2000 como el año Internacional para la Cultura de Paz y solicitó a la UNESCO el proyecto de Declaración y programa de acción sobre una Cultura de Paz.

La UNESCO, el 6 de octubre de 1999, en la Asamblea General, con la finalidad de que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad puedan orientar sus actividades para su promoción y fortalecimiento, define en el artículo primero a la cultura de paz de manera muy amplia y pormenorizada, sin embargo, solamente referimos, entre lo más sobresaliente que es un

conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto, derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, desarrollo y protección al medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión basada en principios y valores universales (Asamblea, 1999)

En este sentido, José Tuvilla define la cultura de paz como

expresión de las prácticas surgidas de aprender a pensar y actuar de otra manera, permitiendo un desarrollo equilibrado y armónico de las personas y las sociedades consigo mismo, con los demás y con el entorno natural (Tuvilla, 2004, p. 399).

Consideramos que es la definición más completa e ilustrativa. El alcanzar una cultura de paz se ha vuelto una necesidad apremiante y dejó de ser una utopía, un anhelo o ilusión para convertirse en una realidad inmediata. La cultura de paz y la cultura de la violencia, a decir de Federico Mayor, son manifestaciones que se cultivan y que se forman. Si la violencia y la guerra son una creación cerebral y cultural, lo mismo sucede con la cultura de paz, puede crearse y construirse de manera racional e intencional para hacerla parte de la vida de los seres humanos, estableciendo las bases de una educación y cultura de paz que sean el hilo conductor de la conducta humana.

David Adams enfatiza en que la “educación”, es el medio fundamental para desarrollar y promover una cultura de paz; desarrollo humano sostenible para todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha representado el paso más importante de una cultura de la guerra y la violencia a una cultura de paz y la no violencia; igualdad entre hombres y mujeres; participación democrática y gobernabilidad; trascender y sustituir las representaciones de enemigos a través de la comprensión, tolerancia y solidaridad; la comunicación participativa y el flujo de intercambio de información y conocimiento evitando la manipulación y oscurantismo de la información y motivar prácticas de desarme (Adams, 2014).

En materia educativa, las políticas tienen mucho que ver en la cultura de un país porque son las que refuerzan el sentido heroico de algunos personajes que participaron en la guerra, a las que se les rinde homenaje y son considerados patriotas y que dieron la vida por sus demás compatriotas, reforzando así la idea de la cultura de la guerra.

Con base en estas experiencias, España, en años recientes, ha aprobado una ley nacional para promover la enseñanza de la cultura de paz en las escuelas, reforzando los planteamientos de David Adams, en el sentido de que la guerra es cultural y no biológica, lo que quiere decir que si enseñamos y aprendemos situaciones de convivencia pacífica, justa e igualitaria estaríamos educando y formando ciudadanos con un alto grado de responsabilidad con valores y dispuestos a convivir armónicamente. Galtung considera que el Estado es básicamente incompatible con la paz porque está fundamentado en el patriarcado, en la arrogancia y en la secrecía. Continúa diciendo que el monopolio de la violencia y propensión a utilizarla por parte del Estado son manifestaciones equivocadas (citado en Adams, 2014, p. 261) porque es desde el Estado en donde debe iniciar una construcción de paz sostenible, solidaria y perdurable. Para ello, resalta la importancia del papel que desempeña la sociedad civil para promover a nivel global una cultura de paz.

La sociedad civil y el Estado deben trabajar conjuntamente para lograr una cultura de paz, no pueden trabajar solos, es decir, por un lado, la sociedad civil y por el otro el Estado porque se complementan y no pueden actuar una sin la otra. Para conocer el impacto de la aplicación de estrategias de la cultura de paz a nivel local es necesario realizar una evaluación que nos permita identificar la manera en que han sido diseñadas o aplicadas. Para ello, se requiere de un proceso que nos indique el éxito o fracaso, es decir, si realmente funciona o no o si se está avanzando en la construcción de una cultura de paz. Este proyecto, a decir de David Adams (2014), debe de ser participativo y a la vez educativo, en el sentido de que integre a toda la sociedad y en el cual todo el mundo aprenda y enseña de manera similar. Cada análisis y medición tiene que ser diferente en virtud de cada pueblo y ciudad porque tienen diferente contexto y cultura. “El proceso de medición de una Cultura de Paz, debe ser una experiencia educativa para todos los participantes” (Adams, 2014, p. 309). Un ejemplo de ello son las “ciudades educadoras”. Entonces, un índice de medición podría ser el programa de “hermanamiento” entre ciudades de todo el mundo porque pueden intercambiar experiencias sobre cultura de paz y adoptar y adaptar políticas que beneficien en su contexto a la comunidad.

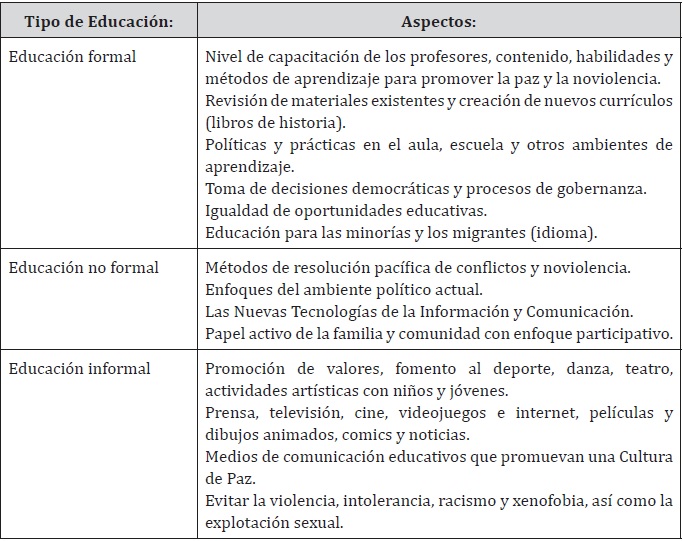

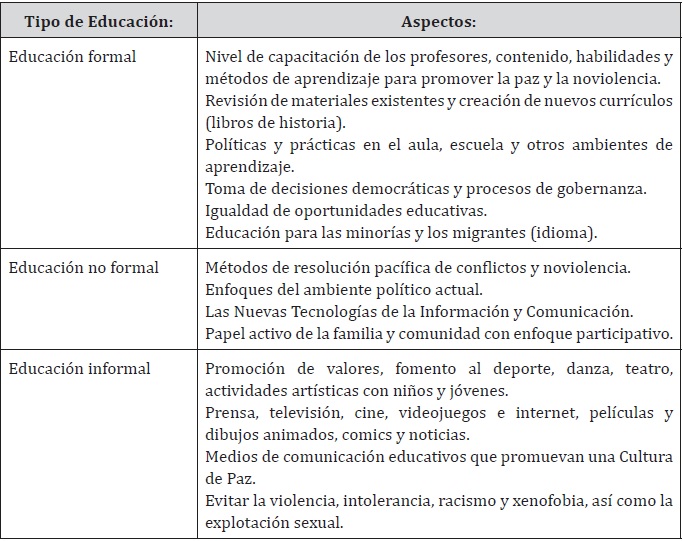

De acuerdo con la evaluación, ésta debe realizarse anualmente en todas las áreas del programa para saber si tiene éxito a fin de encontrar las fortalezas y detectar las debilidades, así como las necesidades insatisfechas para proponer nuevas políticas y programas acordes al contexto y desarrollo local. En materia de educación para la paz, la evaluación puede realizarse con base en el Informe de la UNESCO que incluye lo siguiente:

Fuente: elaboración propia con base en Adams, 2014, pp. 317-319.

La cultura de paz es un proceso en donde se puede hablar tanto de cultivar la paz como de construir la paz; en este sentido, la cultura de paz podría iniciar desde la construcción de un sistema de gobernanza en el cual se evite que el poder del Estado elimine un gran obstáculo para el desarrollo de esta cultura. Para ello, se tendrá que disminuir la brecha entre pobres y ricos para tener una sociedad más igualitaria, reducir a su máxima expresión todo tipo de violencia, especialmente la violencia intrafamiliar, iniciando en el contexto local, esto sería más fácil si el Estado reduce el apoyo al comercio ilegal de drogas y armas. Con estas acciones, la educación dejaría de ser bancaria –como lo señala Paulo Freire- y daría paso a una educación liberadora. Los medios de comunicación podrían enfocarse a ser un vehículo para la verdadera discusión y aprendizaje para dejar de ser instrumentos del Estado para ocultar o resaltar las noticias que le convengan más al gobierno. “Conforme se establezca una Cultura de Paz, es posible esperar una gran liberación de la creatividad humana y la solución de problemas apoyados en un sistema educativo y medios de comunicación renovados” (Adams, 2014, p. 342). Esto sería de gran ayuda para iniciar la construcción de esa tan anhelada Cultura de Paz.

Hay que enfatizar que el objetivo principal de la educación es básicamente potencializar al máximo el desarrollo integral de los estudiantes, atendiendo las diversas dimensiones del desarrollo: motor, afectivo, cognitivo, comunicativo y social; pues el objetivo es educar a individuos completos que integre y complemente al mismo tiempo lo académico con lo social y lo personal. Por lo que la educación persigue dos finalidades básicas en el alumnado; por un lado, la formación humana encaminada a la socialización y formación en valores, normas y actitudes para desarrollarse como miembro activo y participativo de la sociedad a favor de su mejora, ya que al referir a la escuela como institución socializadora se puede concluir que en la actualidad está pasando por una crisis en materia de valores; por otro lado, la formación cognitiva o académica orientada a la capacitación del individuo.

Tal como plantea Giddens, se pueden entender a las instituciones sociales como el cimiento de la vida social ya que proporcionan las normas, reglas y medidas de vida básica que los seres humanos elaboran en su interacción recíproca, pues por medio de ellas se consigue la continuidad a través de las generaciones (Giddens, 1991).

Es importante retomar el papel de la escuela, en la cual se difundirían las primeras bases que serán el pilar fundamental para toda la sociedad creándose la laboriosidad y el resto del conjunto de valores necesarios para el nuevo orden social, lo que favorecería a todos los miembros, ejecutando así, acciones que conlleven a los valores. También la escuela, cuando es vista y considerada como institución socializadora nos estamos refiriendo a la dimensión social del alumno. Uno de los grandes fines de la educación es integrar socialmente al alumno en la comunidad en la que está inmerso, así como prepararle para desenvolverse con éxito en la misma. La escuela proporciona a sus alumnos la experiencia socializadora de una comunidad educativa que debe introducir a sus alumnos en la sociedad en nombre de la cual funciona y trata de lograr sus objetivos. Así pues, en la escuela tradicional el principal agente socializador era el profesor, que constituía la única vía por donde llegaban al discípulo los estímulos educativos propios de la institución escolar. En la escuela contemporánea ha perdido esa característica específica, pero obviamente ofrece a sus alumnos experiencias de socialización más ricas y acordes con las exigencias y necesidades de la sociedad actual.

Los niños piden hoy, más que nunca, una escuela que les enseñe la forma de vivir, que les enseñe “cómo el hombre se convierte en humano”. A lo largo de la historia del pensamiento se han ido cristalizando valores que no se pueden dejar al margen de los procesos de formación en las escuelas. La determinación de los valores y fines de la educación tiene que hacerse en el marco de la cultura y de las necesidades concretas de la sociedad, a las cuales la educación debe dar res- puestas. (Pascual, 1995, p. 25).

La escuela es aquel espacio en el cual los padres de familia se apoyan en conjunto con los profesores para “educar” a los niños, sin embargo, en algunos casos los padres se escudan tras la escuela para deslindar cierta responsabilidad en cuanto a educar, dejándole la mayor parte o casi todo a los profesores, que, si bien es cierto y como lo señalan, es un trabajo en equipo que muchas veces no prospera por la falta de compromiso de uno de los elementos.

La idea de enseñar la no-violencia en la escuela es loable, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento; es una tarea ardua, ya que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. De hecho, esa competencia da lugar a una guerra económica despiadada y provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos que fracturan las naciones y el mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es de lamentar que, a veces, la educación contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera errónea la idea de emulación (Delors, 1994, p. 5).

La escuela, por consiguiente, debe ser capaz de promover un efectivo acceso al conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico como condición de desarrollo personal en un mundo cambiante. Pero además, debe formar personas que sepan desenvolverse y enfrentarse con éxito a la incertidumbre, que sepan tomar decisiones, que desarrollen satisfactoriamente sus competencias básicas y afiancen su identidad en la pluralidad; ya que si bien es cierto la escuela puede ser considerado como uno de los espacios en los que se pueda desarrollar y practicar la paz en todas sus dimensiones o a menos para generar una constante en el trabajo de los valores y resolución de carácter pacífico entre la comunidad de los alumnos de educación primaria, evidentemente como resultado de un trabajo en conjunto por los profesores y las autoridades competentes.

Los valores se encuentran encarnados en las realidades valiosas, son realidades presentes en nuestra vida y en la cultura. En opinión de Ortega y Gasset, los valores son “un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales o cosas, como cualidades sui generis”, tal es el caso de la belleza de una estatua, la justicia de un acto, la verdad de un discurso, o el placer de una comida (citado en López, 2004, p. 359).

Los valores como expresiones de historias vitales tienen profundas raíces en la estructura de la personalidad (Pascual, 1995). Una educación para el cambio no requiere solamente la formación de unos valores determinados relacionados con lo político. Es necesario pensar en nuevos sistemas educativos en los que los valores de la persona y de la comunidad sean finalidades y objetivos realmente alcanzables; sistemas que tengan en cuenta los valores que se generan en la misma organización escolar; que establezcan principios metodológicos coherentes con las disposiciones, habilidades y actitudes que se desean conseguir; y que en la formación de maestros atienden los aspectos de desarrollo de la personalidad (Pascual, 1995, pp. 23-24).

Esta investigación es de carácter descriptivo en virtud de que narraremos situaciones y eventos sobre la educación en valores en cuatro escuelas primarias del Estado de México; lo que pretendemos es especificar los valores de los profesores y niños en la práctica docente. Para esto, Hernández Sampieri (2010) considera que este tipo de estudios selecciona una serie de cuestiones y mide cada una de ellas independientemente, en este caso, cada valor para finalmente describirlos. El objetivo general del artículo responde a un análisis holístico, integral y vivencial de la Educación para la paz a través de la aplicación de encuestas para conocer con mayor precisión los valores que transmiten y se desarrollan en la práctica docente en aulas de educación primaria. Esto nos conduce a las preguntas de investigación que planteamos inicialmente sobre ¿Cuáles son los valores que fomentan los profesores de educación primaria a sus alumnos?, y ¿Los planteamientos de la Educación para la Paz fortalecen una Cultura de Paz? Para definir la hipótesis nos planteamos afirmar que la educación en valores en niños de educación primaria forma mejores seres humanos y fomenta una Cultura de Paz. Esto hace que la educación para la paz sea un instrumento desde el contenido, la forma y el contexto de la práctica docente en el aula.

Se utilizan dos métodos de investigación; el primero es el analítico, que como lo refiere Vicencio (2015, p. 74) consiste en “la descomposición de un todo en sus partes para después agruparlos y estructurar el análisis”, el segundo es el método comparativo porque contrastaremos los resultados de la medición de los valores en escuelas primarias privadas y públicas estudiadas.

Esta investigación tiene una triple finalidad:

1º. Conocer los valores que se fomentan en el salón de clases entre profesores y niños.

2º. Aplicar los valores que se fomentan en el salón de clases en su vida cotidiana.

3º. Difundir los resultados de la investigación para que los profesores y alumnos identifiquen y clarifiquen los valores con los que conviven.

Emplearemos un enfoque cuantitativo a través de la aplicación de cuestionarios a profesores que nos permitieron complementar los datos y el análisis. Este instrumento de investigación estuvo compuesto de tres sectores; a saber: Sector I: De los datos generales de los profesores, sector II: De los valores practicados en la actividad docente y el sector III: De las propuestas y sugerencias de mejora para la convivencia escolar. Dicha medición se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2016. Todos los cuestionarios fueron contestados por los profesores de las cuatro primarias. La contabilización y captura de los datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) versión 23 en la que no se observaron errores; lo anterior nos permite realizar una análisis e interpretación consistente de las frecuencias y porcentajes en los resultados.

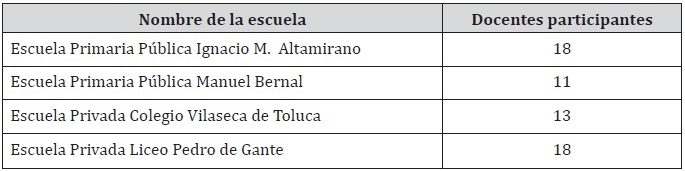

Datos relevantes acerca de los sujetos de investigación: decidimos realizar este ejercicio de trabajo de campo con docentes que ejercen como tal, en la Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano, C.C.T 15DPR1182E, turno matutino, con una matrícula de 18 docentes, situada en la localidad de Santiaguito Tlalcilalcalli, municipio de Almoloya de Juárez y la Escuela Primaria Manuel Bernal, C.C.T 15DPR2470D, turno vespertino, con una matrícula de 11 docentes, ubicada en la localidad de Santiaguito Tlalcilalcalli, municipio de Almoloya de Juárez; ambas de carácter público y el Colegio Vilaseca de Toluca, C.C.T 15PS0139H, turno matutino, sección primaria, con una matrícula de 13 docentes, ubicada en Corregidor Gutiérrez 103 Col. La Merced, Toluca, Estado de México, y el Liceo Pedro de Gante, con una matrícula de 18 docentes, sección primaria localizada en Rinconada de Pino Suárez, 102, Col. 5 de Mayo Toluca de Lerdo, Estado de México, ambas de carácter privado. Por lo que se muestra en el cuadro No. 2, de manera gráfica, las escuelas que se trabajaron, así como los docentes que apoyaron para tal investigación.

Datos sobre los sujetos de la investigación: se realizó este ejercicio con docentes que trabajan en educación primaria de ambos sectores, público y privado, diseñando visitas a los centros escolares y aplicando cuestionarios estructurados, que contestaron los docentes de manera constante, acoplándose a su tiempo y espacio, sin la intención de empalmar con sus horas clase, por lo que se aprovechó el recreo de los niños y en algunos casos la hora de salida, así como espacios que se iban generando a lo largo del día para la aplicación del instrumento de investigación. Es importante indicar, que las herramientas y los instrumentos empleados se diseñaron a partir de adaptaciones y modificaciones de cuestionarios utilizados con anterioridad para llegar a una elaboración propia (cuestionario piloto); como tal, el estudio de campo se coloca sobre la mesa y la información obtenida por parte de los informantes claves, al mismo tiempo como objeto de estudio; quienes de la mano de la educación en valores verán resultados; siendo la efectividad del docente evaluada por sí mismos, así como su autoridad competente de manera general. El uso de los cuestionarios de evaluación de la docencia es utilizado para retroalimentar la actividad docente.

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo.

Lo que pretende indicar y reconocer la existencia y papel de los valores detectando el factor que se manifiesta en cuanto a la ética del docente, reflejado sobre todo en el aula, ante los alumnos.

Es interesante contrastar la diversidad de los contextos educativos, que son el resultado de la formación de los docentes, y que se manifiestan en los instrumentos asociados a la fuerza moral. En el desarrollo del instrumento aplicado también se determinó la parte del reconocimiento social del docente, lo atractivo aquí es que eso se ve más evidente en el área de la escuela pública, al menos por la consideración del contexto, y en el trabajo se vincula con respecto al éxito que se auto atribuye el docente. Vinculando las ventajas que, como docente se tiene; rescatando su ética.

La selección de los docentes antes mencionados se justifica por el hecho de trabajar en escuelas primarias, que están muy de cerca con la cuestión de los valores; en el caso de las escuelas públicas, en particular, la escuela primaria Manuel Bernal, el docente no labora en las mejores condiciones, siendo un comparativo con las demás escuelas estudiadas, en esta investigación.

De acuerdo a Sylvia Schmelkes (2003), los valores son una demanda que se ha hecho cada vez más constante por parte de la sociedad al propio sistema educativo, señalando una dinámica social que marca un cambio y alteración de los valores, observando que los valores se han desvirtuado tomando un papel cada más individualista; afectando a toda la sociedad pero enfatizando en los niños y jóvenes, en este sentido niños entre 6 y 12 años que son prácticamente estudiantes de la educación primaria y que son años de suma importancia en su vida, puesto que es una etapa que según especialistas forjan, arraigan y adoptan valores para que el día de mañana se vean reflejados en cada una de sus acciones. Los valores son trabajados por los docentes todos los días, señalando que cada valor está sujeto a la necesidad que refleja cada uno de los grupos; también el papel de los alumnos es importante, ya que respetan aún más al docente como imagen de autoridad.

Por otro lado, es importante conocer y tener en cuenta cuál es el rango de edad de los docentes que, sin lugar a dudas, marca una pauta para ver cómo y de qué manera es la dinámica y la manera en la que se enseña al alumno, siendo este un factor importante. El rango de edad de los docentes que participan en la investigación oscila entre los 20 a 59 años. Mientras que el promedio de edad de los docentes en las escuelas primarias es entre los 28 y 35 años, lo que resulta un buen indicador porque los docentes son personas maduras jóvenes, que van al ritmo de las necesidades de los niños y les pueden inculcar ciertos valores necesarios para el desarrollo integral de los alumnos.

La influencia que actualmente ejerce la educación de las escuelas públicas y privadas marca una diferencia importante en cuanto a la relación y compromiso compartido con la familia. Vale la pena señalar que en las escuelas tanto públicas como privadas influyen de modo diferente, marcándose, sobre todo, en las formas y en el contenido de los valores que se promueven. Los siguientes valores recibieron una aceptación y adhesión casi unánime, con algunas consideraciones, recomendaciones y sugerencias, de las cuales la más importante fue la de incorporar a la dinámica de valores primordiales como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad; basado en un modelo vivencial-reflexivo, forjando un buen nivel de consenso, con indicadores específicos y de forma precisa.

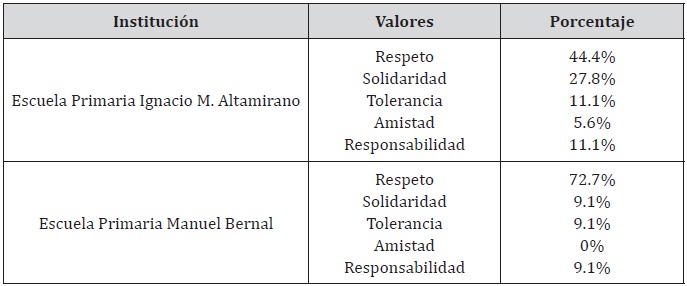

Los docentes de la escuela primaria pública trabajan valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Esto con respecto a la necesidad de los alumnos ya que mencionaban los docentes, que tristemente existe una reproducción de lo que pasa en el ámbito familiar, en la mayoría de las ocasiones. El respeto que se manifiesta a los docentes por parte de los alumnos es visible en las escuelas privadas (84% en el Liceo y el 43% en la Vilaseca), a diferencia de las escuelas públicas que manifiestan entre un 40% en la Altamirano y 37% en la Manuel Bernal. Mientras que en el factor casi siempre estas mismas escuelas reflejan un 16% en el Liceo y un 57% en la Vilaseca, y las escuelas públicas el porcentaje se incrementa entre el 60% y 63% respectivamente. Lo que en general se observa es que existe más control y respeto en las escuelas privadas.

Los valores que se trabajan son muy similares y sin duda se le da más peso al respeto, dándole cabida a más valores como solidaridad, tolerancia y responsabilidad. El valor de la amistad no se trabaja en la escuela Manuel Bernal, y en la escuela Ignacio M. Altamirano se lo hace de manera incipiente.

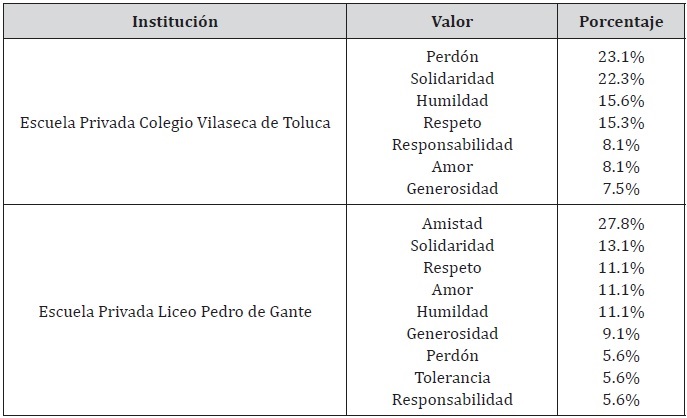

Por otro lado, se encuentran los valores trabajados por los docentes de la escuela privada, como respeto, tolerancia, igualdad, humildad, perdón y amor, entre otros. Resulta interesante ver los últimos tres valores por la naturaleza del Colegio Vilaseca de Toluca, que está bajo la tutela de las hermanas josefinas, quienes creen firmemente en una filosofía de educación integral en la cual el ambiente debe ser el propicio para desarrollar este fin; por eso dan mucho énfasis al perdón y el amor, como parte de la filosofía de la no-violencia.

Se destaca que el papel del docente depende en gran medida de actitud y voluntad para enseñar, practicar y fomentar los valores, además de implementar prácticas acordes con el valor que se trabaje; el papel del individualismo para fortalecer el trabajo de grupo; la participación en escuelas de padres para reforzar los valores; la necesidad de las escuelas de favorecer la preparación de los docentes para el trabajo de educación en valores y así tener la disposición de las autoridades para fortalecer o crear las instancias que apoyen dichos programas.

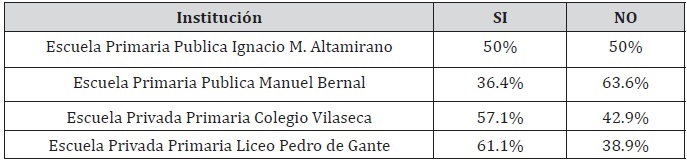

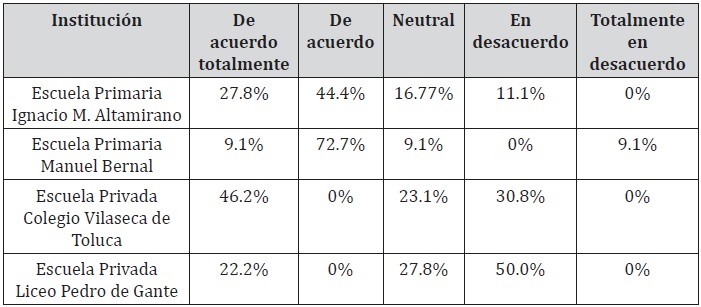

En este rubro, los docentes toman el papel regulador de guiar los valores como parte elemental de la formación de los alumnos, se presenta como de acuerdo a su criterio los docentes deben transformarse en productores tenaces de actividades que generen la interacción entre compañeros del aula, así como su medio (espacio), justificando el compromiso que ayuda a plantear un desarrollo gradual en la actitud de los alumnos y su temperamento. En la tabla no. 3 se puede señalar si el tiempo que los docentes tienen con los alumnos es suficiente para enseñar, forjar y reproducir los valores enseñados de acuerdo con su criterio.

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

Como se puede apreciar, el tiempo dedicado a la enseñanza en las escuelas primarias de carácter público (Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano con un equilibrio en el 50%) se sostiene que es un tiempo suficiente; en el Colegio Vilaseca, un 57% cree que el tiempo es suficiente el tiempo, mientras que el 43% de los docentes piensa que no lo es. Por otro lado, y muy parecido al resultado obtenido por la escuela primaria Liceo Pedro de Gante, el 61% de los docentes consideran suficiente el tiempo que imparten a sus alumnos; mientras que el 39% piensan que el tiempo es insuficiente.

La formación en valores como una acción intencionada ha sido responsabilidad de las instituciones educativas, en este caso de la escuela primaria, orientada desde diferentes perspectivas que han dado lugar a críticas diversas; es importante tener en cuenta que los agentes educativos forman en valores aun cuando no se lo propongan, como bien lo expresa Schmelkes (2003). Por lo que se indaga en como los docentes se auxilian en diferentes actividades para la formación en valores desde el aula.

La influencia que actualmente ejerce la educación de las escuelas públicas y privadas marca una diferencia importante en cuanto a la relación y compromiso compartido con la familia. Vale la pena señalar que en las escuelas públicas y privadas influyen de modo diferente, marcándose, sobre todo, en las formas y en el contenido de los valores que se promueven. El papel del docente va de la mano con los valores enseñados desde primera instancia en el hogar, al ser reforzados según los docentes en el aula; así mismo hacen hincapié sobre los valores más trabajados en ese mismo lugar, concibiendo la formación de valores como una cadena familia y escuela (docente).

Como se aprecia en la tabla No. 4, en el desarrollo de los cuestionarios, los docentes de ambos tipos de escuelas señalan los valores que más trabajan en su aula y que al mismo tiempo reproducen. De acuerdo con los cuestionarios, los valores más trabajados por parte de los docentes en cuanto a la escuela pública son los siguientes:

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

Como se puede ver en la tabla no. 5, en la modalidad privada, los valores que se fomentan son más variados y se inclinan mucho por lo que resalta la filosofía para una cultura de paz. Siendo el perdón, con 23.1%, el valor más trabajado en el Colegio Vilaseca, ya que tiene una orientación religiosa y los docentes insisten en que si hay perdón los demás valores son prácticamente inherentes al alumno; por otra parte, está la solidaridad con un 22.3% y la humildad con 15.6%. Y en el Liceo Pedro de Gante también existe una gama de valores que se fomentan y se forjan con respecto a los valores de mayor peso como la amistad, con 27.8%, la solidaridad, con 13.1% y el respeto, con 11.1%; mientras que el perdón, la tolerancia y la responsabilidad presentan un 5.6%.

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

Considerando que son los valores los que se hacen presentes a través de la naturaleza del sujeto, el cual se va involucrando en conocer e inspeccionar los espacios de convivencia escolar, donde el papel del docente se destaca por ser reconocido como portador de valores; lo que implica que en primera instancia los docentes están o estarían altamente capacitados para lograr una buena influencia ideológica de gran peso en el aprendizaje de los niños. De acuerdo a como se concibe la educación en valores, existe una preocupación por parte de los padres de familia, puesto que en su mayoría dan por hecho que los docentes son los responsables de fomentar y poner en práctica los valores elementales de los alumnos. Pensar acerca de los fines de la educación, como el pilar de toda la vida, invita a hacer una exploración que nos permita rescatar el valor de educar desde una concepción puramente de los valores; implicando así que educar no solo es instruir y capacitar, sino que es más complejo que eso, demandando un compromiso integral.

La educación en valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de la personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo. Por ello se incluyen las actitudes en las enseñanzas mínimas del currículo, junto a los conceptos y procedimientos. Las actitudes en los temas transversales a todo el currículo como la educación moral y cívica, son el instrumento básico para desarrollar la educación en valores. Educar supone ejercitar los valores que posibilitan la vida social, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y el desarrollo de hábitos de convivencia democrática. La educación en valores incluye la dimensión moral y cívica de la persona y las otras dimensiones que se concretan en los temas transversales.

Como consecuencia del desarrollo del proceso de valoración y del compromiso de los valores, se producirá un crecimiento personal con evidentes repercusiones a nivel individual y social. S. Simón y P. Sherbinin han explicitado los significados específicos que pretende la clarificación de valores (citado en Pascual, 1995, p. 40):

1. Ayuda a las personas a ser más decididas.

2. Ayuda a las personas a ser más productivas (en el sentido de desarrollar actividades que satisfacen y dan significado a la vida).

3. Ayuda a despertar el sentido crítico.

4. Ayuda a tener mejores relaciones con los demás.

Giroux afirma que un paso importante consiste en la formación de actitudes de respeto y de tolerancia en todos los alumnos ante los valores representativos de cada uno de los diferentes grupos, sea cual sea el peso específico de cada uno de ellos en la sociedad; pero todo esto dentro de procesos educativos encaminados hacia la formación de ciudadanos en una democracia crítica (citado en Fernández, 1997, p. 110).

El valor de la educación radica justamente en los valores que ésta cultiva, pues una educación sin valores es una educación sin valor, una educación imposible de realizar, educar, pues, es siempre incorporar valores a la propia existencia. Con lo antes mencionado se puede determinar que el valor de la educación no se puede contemplar de manera aislada ya que como se sugiere va de la mano con el cuerpo, y mente. Ahora se puede entender que una educación sin valores no es posible, ni deseable, ya que siempre la educación buscará el bien, la perfección y la optimización (López, 2004, p. 359). La educación, en consecuencia, además de ocuparse de qué valores ha de impulsar, jamás podrá olvidar la jerarquía de los mismos, aquellos que afectan a la necesidad y a la dignidad, prioritarios en el desarrollo humano (López, 2004, p. 360).

En el trabajo de campo los docentes afirmaron desde su experiencia que también les había enseñado y generado las herramientas para desarrollar un mejor y productivo proceso de socialización. Esto de acuerdo a las instituciones y grupos a los que pertenecen, incluye su bagaje cultural, formación académica y experiencia laboral. Berger y Luckmann (1968), Heller (1977) y Schütz (1974), a partir de lo cual crean conocimiento social, conocimiento que va efectuándose en la cotidianidad de su práctica docente en el contexto escolar, específicamente en el aula. Por lo que de acuerdo a los datos obtenidos se detecta si es el papel del docente el factor principal en la educación, así como el docente debe ejercer una imagen autoritaria y de jerarquía desde el primer momento; aunque se debe diferenciar entre respetar e imponer.

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

También se muestra que tanto el porcentaje de los docentes consideran que son el factor principal en la educación del alumno al menos para la enseñanza y clarificación de los valores como se puede visualizar a continuación. Señalando que el 46.2% de los docentes del Colegio Vilaseca de Toluca está de acuerdo con que el papel del docente es un factor elemental para la educación y formación de los alumnos; mientras que 50.0% de los docentes del Liceo Pedro de Gante está en desacuerdo con dicho papel.

Según Schütz (1974), el sentido común va de la mano para construir una serie de instrucciones de cómo deben proceder en la vida cotidiana escolar; el conocimiento receta (Berger y Luckman, 1991) que se ocupa de la competencia pragmática. Este conocimiento lo construye al encontrarse con su objeto de estudio, la formación en valores, tema prioritario para los sujetos de la investigación. De acuerdo a lo consultado en el trabajo de campo, los docentes coinciden en el hecho de que poseen un sistema de valores y modelos de enseñanza impartidos por los padres, (núcleo familiar) y/o grupos sociales a los cuales han pertenecido y que de alguna manera influyen en su desarrollo y práctica de valores, sirviendo como anclaje, que supone un proceso de categorización, y que se da cuando el sujeto pertenece a un grupo social, es decir, cuando el docente a pesar de no tener una formación pedagógica, se adapta y se integra como un miembro más del magisterio, y se enfrenta en el aula con la tarea de formar en valores.

El docente, en su relación e interacción con sus alumnos, así como en su espacio menciona el papel de los valores en su vida cotidiana y actividades diarias teniendo en cuenta y en todo momento los valores; ya que son ellos los que se consideran como un modelo a seguir ante sus alumnos. Pero entonces, qué pasa cuando los docentes determinan si los alumnos asisten a la escuela por una calificación o por obligación más que por adquirir un conocimiento intelectual, pero sobre todo de valores; se tiene que señalar que esto es desde la perspectiva docente, basándose en la experiencia que tiene con su grupo y la estrecha relación que pudiese tener con sus alumnos, así como la comunicación que llega a tener con los padres de familia.

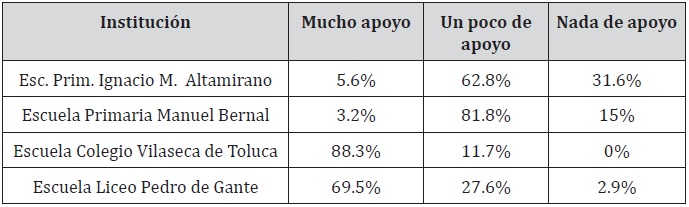

Para contrastar cuál es la similitud y la diferencia entre ambos sectores, retomando a la escuela pública y a la escuela privada, en cuanto a lo obtenido y comentado por algunos docentes, es importante señalar el papel y apoyo de los padres de familia para reforzar más en el trabajo de los valores; y mirar si, sin hacer tanta distinción los docentes de ambos sectores, ellos están comprometidos con el desarrollo y la formación de valores, aunque aquí la diferencia se ve un marcada por el apoyo e involucramiento de los propios padres de familia y su contexto de desarrollo e interaccionismo social de los alumnos. Si bien es cierto que el apoyo de los padres de familia en el sector público es mucho más limitado que en sector privado de acuerdo a las escuelas primarias trabajadas.

Las escuelas públicas ubicadas en el municipio de Almoloya de Juárez muestran cómo pese a estar en una comunidad con familias nucleares, la relevancia del apoyo y la familia se refleja en el poco apoyo que muestran los alumnos y que los docentes logran percibir; sin embargo, es valioso decir que el docente se empeña en hacer un buen trabajo forjando los pocos o muchos valores adquiridos en casa, así como en el contexto en el que se desarrolla; así mismo, trabaja para inculcarlos de manera permanente para ser practicados y se vean reflejados en acciones futuras. En el siguiente cuadro, se muestra el apoyo de los padres para la complementación de los valores de los alumnos, en las escuelas públicas que fueron parte de la investigación, observando esto:

De acuerdo a la tabla No. 7, se puede ver de manera notable como el apoyo de los padres de la familia de las escuelas privadas arroja un mayor porcentaje con un 88.3% de apoyo para la complementación de valores, ante un 3.2% al apoyo de los padres de familia de la escuela pública; siendo evidente la diferencia. En cuanto al papel de los padres de familia de las escuelas privadas, muestra un panorama totalmente diferente, al menos en esta investigación otorgando una participación más activa en cuanto a lo relacionado con los valores que fomentan.

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

En este caso, también el apoyo que se recibe por parte de la misma institución es un factor influyente para motivar al docente en su papel como forjador de valores, ya que en ocasiones puede o no limitar el trabajo que el docente quiere desarrollar, así que los resultados obtenidos muestran que si han obtenido una respuesta favorable para poder trabajar en un ambiente que propicie y motive la complementación de valores.

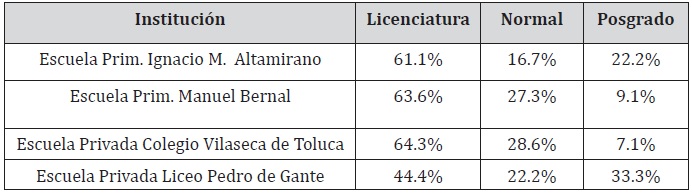

Los docentes conciben la idea de valores de una forma concreta y objetiva, visibles en actitudes o conductas, con lo interactuado a nivel general visualizan a los valores más como algo normativo. En su mayoría los docentes ejercen su experiencia en el aula, exponiendo de una manera más clara la formación de valores, pero entonces uno se cuestiona qué es lo que ocurre en cuanto a la formación de los docentes, la cual es de suma importancia para saber quiénes son los encargados de transmitir tales valores. En la tabla no. 8 se visualiza el nivel de formación académica alcanzados por los docentes de escuelas públicas y privadas.

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

Las escuelas públicas muestran un mayor porcentaje de licenciatura como formación de sus docentes manifestando un 61.1% y un 63.6% ante un 64.3% de los docentes con esta misma formación de la escuela Vilaseca frente a un 44.4% del colegio Liceo Pedro de Gante; sin embargo, el 33.3% de sus profesores de esa misma escuela tienen el nivel de posgrado más alto, a diferencia del 7.1% de los de la escuela Vilaseca con este grado de estudios.

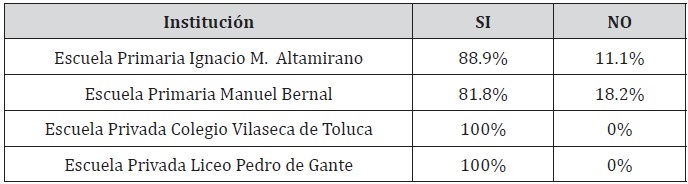

Ahora bien, es trascendental ilustrar los resultados de uno de los reactivos que es una de las partes medulares de la investigación, ya que las respuestas de los docentes en cuanto a su noción y conocimiento acerca de la educación en valores es fundamental; puesto que es precisamente quizá la falta de práctica de este modelo de educación la que en algún área podría limitar lo concerniente al ejercicio de valores, o quizá sería la pauta para ejercer y forjar de una manera más estructurada, la enseñanza y transmisión de los valores desde la perspectiva del docente; fungiendo como una herramienta indispensable en cada una de las escuelas primarias, al menos de nuestra de investigación, como se muestra:

Fuente: elaboración propia basada en los cuestionarios realizados en el trabajo de campo.

En este sentido, los docentes muestran que en su mayoría si conocen lo que es e implica la educación para la paz, lo cual fomentaría de manera notable el avance de la educación en cuanto a la inculcación de los valores desde la educación primaria; como base fundamental de la educación de los niños al menos para estas escuelas primarias.

Es importante resaltar que el 100% de los docentes de las escuelas privadas están en la misma línea en cuanto a los conocimientos de la Educación para la Paz, y en cuanto a las escuelas públicas existe un poco más de rezago en este sentido, sin embargo, el 88.9% y el 81.8% de los docentes de las escuelas públicas sí están relacionados con este concepto. Pero lo más importante es no solo conocerlo sino ejercerlo.

En cuanto al papel del Estado, se tiene mucha expectativa ya que si bien es cierto que hay programas y acciones que intentan recuperar la esencia de la Cultura de Paz, pese a ser un largo proceso, están más presentes, aunque no con los resultados que uno quisiera, pues al momento de la aplicación y las estrategias utilizadas queda un hueco que no permite concretar dicho plan o propuesta, por lo que el papel del docente se refuerza en este sentido, sin dejar de ver las acciones que el Estado está pretendiendo tomar, pero aún sin resultados favorables por lo que se sugiere una intromisión urgente y real del mismo para llevar a cabo acciones que correspondan al contexto y a las necesidades que se demanden. Pues no es una tarea fácil, pero el papel del Estado puede ser ese parteaguas que se necesita también para concientizar a la sociedad y demostrar la relevancia que tiene ante la formación básica de los niños.

Es indispensable la intervención del Estado en materia educativa para garantizar que en las escuelas primarias de México se lleven a cabo programas en educación en valores para impulsar en los niños de primaria una educación integral y formar ciudadanos que busquen construir una cultura de paz.

Los conflictos son parte de la vida de los seres humanos, sin embargo, si educamos a los niños del nivel de educación primaria en la convivencia y en la solidaridad estaremos fomentando la resolución, gestión y transformación pacífica de los conflictos a través del diálogo, el llegar a acuerdos y fomentar la negociación, así como garantizar el potencial creativo e imaginativo de los niños para que desarrollen y apliquen los valores a lo largo de la vida.

Una manera de evitar toda manifestación violenta en la educación básica es desarrollar planes y programas educativos que contengan temas transversales sobre la manera de mejorar la convivencia y desarrollo de habilidades, fomentando la tolerancia, la empatía, la convivencia y el diálogo. Esto será posible desde la capacitación docente para que permee en los niños de primaria.

La escuela, como ente socializador, tiene que integrar a todos los niños como miembros activos en la comunidad escolar y en la sociedad. El papel de los padres de familia, en este sentido, tiene que ser de formadores de valores desde el nacimiento de los hijos hasta el primer contacto con el centro educativo, para que la escuela sea una continuación y reforzamiento de valores éticos y morales de los niños en esta etapa fundamental de la vida.

La educación representa un instrumento indispensable para la humanidad en su forma de convivencia con paz, libertad y justicia social, por lo que quizá sea éste el motor que necesita el país para lograr consolidar un desarrollo en todos los sentidos; pero lo más importante es que se puede volver un puente para el desarrollo humano y, al mismo tiempo, evitar ser un factor de exclusión social, económico y político. Y aunque no es un trabajo fácil, ni para la sociedad ni para el Estado, se debe trabajar en ello, retomando nuestra identidad y retomando los valores comunitarios.

Es fundamental valorar qué es lo que queremos rescatar de México como país y qué es lo que se necesita trabajar aún más, ya que la educación como bien lo retomamos con los autores del presente artículo, es una herramienta que puede solidificar la estructura y la fortaleza de nuestra sociedad y patrimonio cultural y social.

Lo importante de este artículo es mostrar un panorama de lo que implica la paz, la educación y la cultura de paz en una realidad que no pretende ser desalentadora, pero que nos está llamando a ejercer una dinámica totalmente diferente; ya que si bien es cierto se están trabajando con mucho esfuerzo y de manera esperanzadora. El papel del Estado también se está interesando en dicha dinámica y pese a ser un proceso que vislumbra a ser de largo plazo, no quitemos el dedo del renglón para poder ver el día de mañana resultados.

Reflexionar cuál es nuestro papel y qué hacemos como partícipes de una sociedad que presenta retos tan grandes en materia de educación, especialmente en valores a los alumnos de educación básica; teniendo presente que es un trabajo colectivo con la finalidad de cultivar de una manera sólida para que en un contexto real los niños reproduzcan y practiquen valores como el respeto, tolerancia, solidaridad y responsabilidad. En este sentido, es importante que la escuela proponga y trabaje programas de habilidades sociales y educación para la paz con la intención de resolver conflictos de manera pacífica, así como desarrollar competencias de carácter social y de autonomía, enfatizando en enseñar a ser persona y a convivir.

Adams, D. (2014). Cultura de Paz: Una utopía posible, México, Editorial Herder.

Asamblea General de las Naciones Unidas (6 de octubre de 1999). A RES/53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Recuperado de http://fund-culturadepaz.org/DECLARACIONES%20RESOLUCIONES/Declaracion%20Cdpaz%20Esp.pdf

Berger, P.L. y Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu editores.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona, España, Anagrama.

Delors, J. (2004). La educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. París, Francia, UNESCO.

Fernández, H. A. (1997). Educando para la paz: nuevas propuestas. Granada, España. Universidad de Granada.

Freire, P. (2006). Pedagogía del oprimido. Uruguay, Siglo XXI Editores.

Fisas, V. (1987). Introducción alos estudios de la paz ylos conflictos. Barcelona, España, Lerna.

Fisas, V. (2001). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona, España, Icaria/Antrazyt/ UNESCO.

Galtung, J. (1985). Sobre la paz. Barcelona, España, Editorial Fontamara.

Galtung, J. (2004). Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de los conflictos. México, transcend – UNAM.

Galtung, J. violencia directa en López, Mario (dir.) (2004). Enciclopedia de paz y conflictos. Granada, España, Editorial Universidad de Granada/Junta de Andalucía.

Giddens, A. (1991). La teoría social hoy. México. CONACULTA-Grijalbo.

Girard, R. (1996). La violencia y lo sagrado, Barcelona, España, Anagrama.

Gómez, M. (2011). Fundamentos teóricos de los estudios para la paz: Conflictos, Cultura de Paz y Violencia. Alemania, Editorial Académica Española.

Gómez, M. y Reyes D. (2016). Aproximaciones teóricas de la educación y cultura de paz en A. Osorio (Coord.). Aspirar a un mundo distinto: Investigaciones sobre paz, conflictos y violencia en México (pp. 11-33) Toluca, México, UAEMéx.-M.A. Porrúa.

Heller, A. (1977). Sociología de la vida cotidiana. Historia y vida cotidiana. Barcelona, España, Ediciones Península.

Hernández S.R. (2010). Metodología de la Investigación, México, Mc Graw-Hill.

Jares, X. R. (2004). Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia. Madrid, España, Editorial Popular.

Lederach, J. P. (1984). Educar para la Paz, Barcelona, España, Fontarama.

López, M. La violencia estructural en M. López (dir.) (2004). Enciclopedia de paz y conflictos. Granada, España, Editorial Universidad de Granada/Junta de Andalucía.

Pascual, M. A. (1995). Clarificación de valores y desarrollo humano. Estrategias para la escuela. Madrid, España, Narcea, S.A. de ediciones.

Santos de Miranda, D. violencia cultural (19 de enero de 2009). Recuperado de: http://www.foro-latino.org

Schmelkes, S. (2003). La formación en valores en la educación básica. México, SEP. Biblioteca para la actualización del maestro.

Schütz, A. (1974). El problema de la realidad social. Buenos Aires. Argentina, Amo- rrortu editores.

Tuvilla, J. Cultura de paz y educación en B. Molina, y F. Muñoz, (eds.) (2004). Manual de Paz y Conflictos. Granada, España, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada.

Vicencio, O. (2015). La Investigación en las Ciencias Sociales. México, Trillas.