Omar Huertas Díaz**

Daniela López Gómez***

Lina María Fonseca López****

DOI: 10.17533/udea.esde.v75n165a04

*Artículo de investigación. Derivado del desarrollado en el grupo de investigación “Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN“ Reconocido y Clasificado en A por COLCIENCIAS 2017. Proyecto Pedagogía y paz, financiado por la Universidad Nacional de Colombia.

**Abogado, Candidato a Doctor en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Profesor Asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia, Colombia; PhD. en Ciencias de la Educación Universidad Simón Bolívar; Maestría en Educación Universidad Pedagógica Nacional; Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica Universidad de Alcalá; Maestría en Derecho Penal Universidad Libre; Socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP); Miembro de Honor de la Fundación de Victimología (FUNVIC); Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Criminología ACC; Asociado Categoría titular Asociación Co- lombiana para el Avance de la ciencia ACAC; Par académico del Ministerio de Educación Nacional y par evaluador reconocido por COLCIENCIAS. E-mail: ohuertasd@unal.edu.co ORCID: 0000-0002-8012-2387

***Historiadora de la Universidad Javeriana; Magíster en Ciencia Política Universidad de los Andes. Analista de prensa del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Colombia; investigadora del grupo de investigación Escuela de Derecho Penal NULLUM CRIMEN SINE LEGE UN, Universidad Nacional de Colombia, Colombia. E-mail: dlopez@cinep.org.co ORCID: 0000-0003-4336-8262

****Psicóloga de la Universidad Nacional; Estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Colombia; auxiliar de investigación del proyecto Pedagogía y Paz de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. E-mail: lmfonsecal@unal.edu.co ORCID: 0000-0002-4970-942X

El grupo de investigación Nullum Crime Sine Lege de la Universidad Nacional y el Semillero In Ius Vocatio de la Universidad Gran Colombia diseñaron un proyecto con el objetivo de contribuir al mejoramiento del plan curricular del Colegio San Francisco I.E.D en Ciudad Bolívar a partir de la pedagogía para la paz y la educación para los derechos humanos. En aras de cumplir dicho objetivo, el grupo de investigación, llevó a cabo tres fases. La primera fue la definición del marco teórico de partida, la segunda fue la contextualización, en la cual se aplicaron cuatro herramientas metodológicas, que estuvieron acompañadas de un ejercicio de observación directa no participante. Dichas herramientas fueron: cuestionarios preliminares, entrevistas, cartografías sociales y talleres, las cuales permitieron un acercamiento al contexto del colegio y su localidad. Finalmente, la tercera fase fue el análisis del currículo, sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Con todo ello, surgieron múltiples retos en perspectiva de construir un plan curricular que integre las diferentes problemáticas presentes en el contexto de aplicación y a su vez se adecue a las necesidades y posibilidades del mismo.

Palabras claves: cátedra de paz; pedagogía para la paz; currículo; educación para los derechos humanos.

The research group Nullum Crime Sine Lege of the Universidad Nacional and the Semillero In Ius Vocatio of the Universidad Gran Colombia designed a project with the objective of contributing to the improvement of the curricular plan of the San Francisco I.E.D. School in Ciudad Bolívar based on the notions of pedagogy for peace and education for human rights. In order to meet this objective, the research group carried out three phases. The first phase was the definition of the theoretical framework of departure, the second phase was contextualization, in which four methodological tools were applied, which were accompanied by a non-participant direct observation exercise. These tools were: preliminary questionnaires, interviews, social cartographies and workshops, which allowed an approach to the context of the school and its location. Finally, the third phase was the analysis of the curriculum, its strengths and its opportunities for improvement. With all this, multiple challenges and challenges arose in the perspective of building a curricular plan that integrates the different problems present in the context of application and in turn is adapted to the needs and possibilities of the same.

Keywords: lecture of peace; pedagogy for peace; curriculum; education for human rights.

O grupo de pesquisa Nullum Crime Sine Lege da Universidade Nacional e o Sementeiro de pesquisa In Ius Vocatio da Universidade Gran Colombia criaram um projeto que visa contribuir à melhora do plano curricular do Colégio San Francisco I.E.D em Ciudad Bolívar a partir da pedagogia para a paz ea educação para os direitos humanos. Com o propósito de cumprir tal objetivo, o grupo de pesquisa, realizou três fases. A primeira foi a definição do quadro teórico inicial. A segunda foi a contextualização, na qual foram aplicadas quatro ferramentas metodológicas que foram acompanhadas de um exercício de observação direta não participante. Tais ferramentas foram: questionários preliminares, entrevistas, cartografias sociais e oficinas, as quais permitiram uma aproximação do contexto do colégio e seu entorno. Finalmente, a terceira fase foi a análise do currículo, a suas fortalezas e as suas oportunidades de melhora. Com tudo isso, surgiram múltiplos desafios em perspectiva de construir um plano curricular integrando as diferentes problemáticas presentes no contexto de aplicação e por sua vez ajustado às necessidades e possibilidades do mesmo.

Palavras-chave: cátedra de paz; pedagogia para a paz; currículo; educação para os direitos humanos.

En el marco de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana (Cuba) y de los diferentes acuerdos (Véase: Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Huertas, 2016), se emitió la Ley 1732 de 2014 y el Decreto 1038 de 2015, en donde se estableció como obligatoria la implementación de una cátedra de paz en todos los colegios del país y en todos los grados escolares. Según el parágrafo número uno de la ley en cuestión, dicha cátedra debe ser impartida como una asignatura independiente. El objetivo de esta es, según el parágrafo dos, “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”, siendo el plazo de la implementación de la cátedra el 31 de diciembre del 2015.

Con base en lo anterior, el grupo de investigación Nullum Crime Sine Lege de la Universidad Nacional y el Semillero In Ius Vocatio de la Universidad Gran Colombia propusieron un proyecto que pretende contribuir al mejoramiento del plan curricular del Colegio San Francisco I.E.D. a partir de la pedagogía para la paz y la educación para los derechos humanos, y presentar vías alternativas a la implementación de la cátedra de paz tal como fue pensada en los lineamientos que se han establecido desde la normatividad, para así aportar en la consecución de su objetivo y proporcionar un referente para las diferentes instituciones educativas del país.

De esta manera se partió de un cuestionamiento a la concepción de la cátedra de paz como una asignatura independiente, desvinculada de las otras materias que cursa el estudiante y desarticulada del contexto en donde se encuentra inmersa la comunidad estudiantil. Premisa compartida por los docentes que hacen parte de la institución en donde se desarrolla el presente proyecto, quienes han manifestado continuamente su preocupación a la hora de incluir una materia adicional a las que ya se dictan en la jornada.

Es por esto que el proyecto se propuso, como alternativa, realizar un programa de mejoramiento del currículo en donde se trabaje desde una iniciativa transversal e interdisciplinar, cuyo objetivo no sea enseñar una serie de datos y narraciones que describan determinados conflictos y acuerdos de paz, sino que esté comprometida con la construcción de paz en el escenario inmediato del estudiante y en el escenario nacional. Esto quiere decir que la enseñanza se ve como un proceso de aprendizaje y de transformación social, lo cual supone abandonar la idea de crear una asignatura particular, por el contrario, abogar por una apuesta de mayor envergadura tanto en su alcance como en su complejidad, la cual esté articulada con la situación de los estudiantes y su entorno. Así, la iniciativa debe responder, no solamente al conflicto de tipo nacional, sino que debe atender a los conflictos locales, pues es desde este espacio micro donde se apuesta a la construcción de la paz y puede trabajarse por el objetivo que refleja la ley.

Siendo así, el proyecto parte de las preguntas ¿Qué factores deben considerar los currículos en el marco de la política pública para la paz, para contribuir en la comprensión de los diferentes conflictos locales, regionales y nacionales, su resolución y la reconstrucción del tejido social? ¿Qué elementos del contexto y del plan curricular deben atenderse para promover en la comunidad estudiantil la reflexión frente a la cultura de la paz y su construcción como parte del mejoramiento de la calidad de vida de la población?

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo mostrar los primeros aportes del proyecto, por lo que en primer lugar presenta algunos de los planteamientos teóricos que guían la investigación para, a continuación, llevar a cabo un acercamiento al contexto de la localidad donde se encuentra ubicado el Colegio San Francisco I.E.D. y una breve caracterización del mismo, que permitan comprender los aspectos que motivaron la elección de dicho escenario.

En seguida se presentan los resultados de las herramientas metodológicas aplicadas que permitieron caracterizar las principales problemáticas existentes al interior de la comunidad educativa y recoger las opiniones y percepciones en relación a conceptos tales como conflicto/s, paz, construcción de paz y resolución de conflictos; así como conocer las estrategias y dificultades que en el día a día se presentan para resolver- los, entre otros. Adicionalmente se pretende presentar el análisis del plan curricular del Colegio (modificado por el plan sectorial de educación del 2008), evidenciar sus fortalezas, su aplicación y las oportunidades de mejora, para finalmente exponer las conclusiones y propuestas que permitan direccionar una modificación curricular cuyo centro sea los derechos humanos y la pedagogía para la paz.

Es necesario resaltar que este trabajo se está realizando de la mano de los profesores y de los estudiantes, pues no se pretende diseñar un plan ajeno a las necesidades tanto de quien imparte las clases como de quien las recibe (Magendzo, 1991; López, 1998).

El diseño y evaluación de un plan de mejoramiento del currículo desde la pedagogía para la paz y la educación para los derechos humanos supone la comprensión de diversos conceptos y fenómenos, a partir de los cuales se ha construido el marco conceptual y el enfoque metodológico que guía el desarrollo del presente proyecto. La noción de dichos conceptos surge, tanto de una revisión teórica como de una construcción reflexiva y práctica que tiene su origen en un trabajo conjunto e interdisciplinar, por medio del cual se lograron consensos y acuerdos frente a las diferentes posturas acogidas.

En primer lugar, es importante resaltar qué se ha entendido por currículo, para lo cual se trae la definición propuesta por Abraham Magendzo quien lo define como un proceso a partir de cual se lleva a cabo la selección, organización y distribución intencionada de la cultura que se según la sociedad debe ser aprehendida (citado por López, 1998, p. 17); cultura, en donde se considera cada vez más relevante poner énfasis en la construcción de una convivencia pacífica ciudadana. Asimismo, el currículo ha sido considerado como el proceso que integra “todas las actividades y experiencias que, con la orientación del educador, realiza el alumno en función de unos objetivos educativos que están más allá del simple aprendizaje de conceptos” (López, 1998, p. 21).

Se han identificado además dos tipos de currículo: el explícito y el oculto, siendo el primero de ellos, aquel que se encuentra inscrito en los documentos de las instituciones educativas y que se refleja de manera expresa en los planes de estudio, modelo pedagógico, etc.; y el segundo, aquel que se manifiesta en las prácticas pedagógicas y las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa (Magendzo, 1991, p. 26 y 27).

Ahora bien, es importante aclarar que la construcción del currículo no solo debe tener en cuenta unos contenidos disciplinares y temáticos particulares, sino que, además, es necesario que integre en sí mismo, herramientas que permitan al sector educativo contribuir en el desarrollo de individuos y ciudadanos en sus múltiples aristas. A pesar de ello, en Colombia, tal como lo ha señalado Nelson López, han existido diversas dificultades que no permiten una adecuada articulación entre los planteamientos propuestos y la realidad (1998, p. 28).

La cultura curricular colombiana, tal como la ha denominado dicho autor, se ha caracterizado por la ausencia de una política institucional que configure una visión completa del individuo que se quiere formar, y en esa medida se han estructurado planes académicos que cumplen de manera eminentemente formal con la normatividad impuesta, dejando de lado la creación de procesos que fomenten cambios reales en el proceso de formación de los estudiantes. A su vez, el currículo ha tendido a reproducir las desigualdades presentes en la sociedad mediante una réplica de la cultura dominante, en donde el docente es concebido como una “autoridad incuestionable” y los estudiantes son considerados como una población más bien homogénea, con una rígida separación entre las asignaturas, las cuales son asumidas como entidades separadas y con fronteras delimitadas, de tal forma que no existen escenarios de integración entre éstas. Todo ello aunado a una falta de sustento investigativo en la fase de planeación, que se soporte en una evaluación permanente de tipo cualitativo y reflexivo (López, 1998, p. 28-31).

Así, se ha considerado necesario aportar a la construcción curricular desde el proceso investigativo, y de manera preponderante desde enfoques cualitativos y etnográficos que fomenten la participación colectiva y permanente de los acto- res involucrados, y un punto de vista situado en el contexto histórico y cultural particular en el que se pretenden implementar las transformaciones, en donde, además, se logre un enlace de la educación con la realidad del país y de cada uno de los estudiantes, y una integración entre los diferentes saberes, de tal forma que cada uno de ellos aporte de manera simultánea en la resolución de los distintos conflictos y problemáticas que se presentan en las vivencias de los estudiantes (López, 1998, p. 41).

Con esto presente se ha propuesto “la elaboración de estructuras curriculares alternativas” que lleven a cabo la integración de la cotidianidad con las diferentes disciplinas académicas; proceso que no se logra de manera definitiva con una planificación centralizada desde instancias superiores de gobierno, la cual no tiene en cuenta los desarrollos y particularidades de cada espacio de implementación, y que termina en muchas ocasiones por trasplantar modelos que se han llevado a cabo en contextos con necesidades distintas (López, 1998, p. 43).

Dichas estructuras curriculares alternativas según el autor deben ser el producto de un proceso: (a) basado en una elaboración colectiva permanente con una estructura dinámica, abierta a modificaciones que estén sustentadas en los procesos de evaluación; (b) con pertinencia social y académica, es decir dando respuesta tanto a las necesidades de la comunidad como a los fines educativos; (c) con una activa y organizada participación de la comunidad estudiantil; (d) basada en la interdisciplinariedad; y (e) con una evaluación objetiva que se plantee alcances propios y no únicamente el cumplimiento de estándares externos (López, 1998, p. 54 - 62).

Para llevar a cabo dicho proceso, se han establecido tres fases: la contextualización, la determinación del propósito de formación, y la definición de núcleos temáticos y problemáticos. La contextualización hace referencia al proceso mediante el cual se identifican las necesidades de la institución con su pertinente jerarquización y priorización, logrando un conocimiento de las dinámicas particulares y configurando desde el inicio una actividad participativa (López, 1998, p.64 - 66). La segunda fase busca orientar el plan de acción a partir del análisis de los recursos existentes, llevando a cabo la confrontación de las metas establecidas con el contexto real y seleccionado los instrumentos y métodos pertinentes que se adecuen a la población y al escenario donde se llevará a cabo la implementación (López, 1998, p.67 - 71). Finalmente, en la última fase, se intenta determinar aquellos conocimientos que posibiliten construir elementos afines para buscar su integración en la interpretación, explicación y solución de los problemas detectados (López, 1998, p.72 - 76).

Además, para la puesta en marcha de la cátedra es imperativa la reflexión en torno a dos dimensiones determinantes. En primer lugar, la política pública como acción gubernamental en el espacio público y por otro lado una perspectiva pedagógica que sustente tales actos de Gobierno.

Las políticas públicas se pueden definir como un conjunto de acciones en la esfera de lo público alrededor de situaciones problemáticas socialmente relevantes, las cuales se caracterizan en su materialización por ser: un contenido, un programa, una orientación normativa, un factor de coerción o una competencia social. (Meny & Thoening, 1992, p. 89-91). Así, dichas políticas están marcadas por dos grandes aspectos a saber; la cuestión de cómo se toman las decisiones (decision making), y la ejecución o puesta en marcha de las decisiones (implementation).

La política pública educativa debe estar basada en un enfoque pedagógico particular, en donde se sitúa a la pedagogía crítica como un escenario que concibe al conocimiento como una construcción social, y que por ende, proporciona herramientas a los sujetos para construir conocimiento crítico en el marco de una realidad social compleja, basándose en una noción de educación como un proceso que involucra la identidad del sujeto, permitiéndole discernir los significados, los sentidos y las circunstancias sociales que envuelven el comportamiento (Ramírez, 2008), dotándolo de personalidad social, de autonomía y guiándolo hacia la transformación de la realidad.

Si se fundamenta la teoría pedagógica contemporánea en la corriente crítica, el impacto recae sobre el currículo que requiere de una actitud reflexiva del maestro dispuesto a integrar sus conocimientos previos con la realidad de sus estudiantes, en el que los educandos se reconozcan entre ellos y se formen como unidad y ante los conflictos tengan la capacidad de resolverlos constructivamente en un modelo cultural referido a la elaboración de una cultura de paz, esto quiere decir que el individuo se construya a sí mismo desde su identificación y la de su entorno para la conformación de una cultura que a través del lenguaje comunique a otros lo que significa la convivencia.

Ahora bien, en cuanto a la pedagogía o educación para la paz, esta recoge muchas de las nociones hasta este momento presentadas. En primer lugar, la pedagogía para la paz está vinculada a una visión particular de la relación existente entre la educación y la sociedad. Vélez (s.f.) es enfático en señalar que al interior de tal relación se busca atender a dos tipos de necesidades, como son el bienestar individual y el progreso de la comunidad; y que así mismo tal relación es en esencia bidireccional, en la medida en que el sistema educativo está determinado por la sociedad donde se inscribe, pero a su vez, la educación tiene una fuerte incidencia en el contexto en el que se desarrolla.

Bidireccionalidad que da lugar a dos fenómenos principales a tener en cuenta. Por un lado, al estar inscrita la educación en un marco cultural particular puede contribuir a la imposición de pensamientos hegemónicos y contribuir a la negación de posturas minoritarias; o en caso contrario, aportar a una reflexión crítica sobre las posturas tradicionales que permitan más que una transmisión de las mismas, una construcción a partir de una participación activa que permita repensar las estructuras sociales predominantes.

Por otra parte, la apuesta de la pedagogía para la paz, es la incidencia en la transformación social de un contexto nacional, pero sobre todo local, es decir que el contexto del estudiante es uno de esos escenarios que se pretende analizar, con el objetivo de transformar los conflictos que allí puedan encontrarse. Así, esta investigación acoge la visión de la educación para la paz y no de la educación sobre la paz, perspectiva que parece ser favorecida con la propuesta de la cátedra de paz, ya que ésta, al ser una materia independiente, termina por convertirse en una herramienta de tipo informativa a propósito de los conflictos y sus soluciones, más que una herramienta transformadora de la realidad social.

Por lo tanto, es fundamental, como lo explica el estudio del Equipo del Pro- grama para la Paz (2003):

(…) comprender que la paz no puede ser resultado de introducir abruptamente dispositivos técnicos que validen posiciones culturales hegemónicas y pretendan sofocar los conflictos, sino que tiene que ser fruto precisamente de los mismos conflictos a los cuales se ve abocado un colectivo (p. 47).

Así, la construcción de paz por medio de la pedagogía de paz, hace referencia a la eliminación no solo de la violencia directa sino de las injusticias e inequidades sociales, por lo tanto, su enseñanza va más allá de un tema en un currículo y se convierte en un proyecto pedagógico que guía el currículo (Jares, 1991).

A su vez, un cuestionamiento de gran relevancia en este tipo de enfoque es la división que ha tenido lugar en el entorno pedagógico entre contenidos teóricos y contenidos prácticos y morales, de tal forma que se enseñan contenidos matemáticos, sociales y/o científicos sin lograr una comprensión de su función para la sociedad (Escudero, 1988). En dicho sentido, una iniciativa basada en la pedagogía para la paz, no puede pensarse como una asignatura de contenido aislado, sino que requiere estar dotada de transversalidad, de tal forma que en cada una de las áreas sea posible vislumbrar los efectos de los temas abordados en un contexto local y en relación a las vivencias de los alumnos, que permita a su vez una aplicación real de los mismos.

El presente proyecto tiene lugar, como se ha dicho anteriormente, en el Colegio San Francisco I.E.D. que se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, la cual, según el censo del 2005 tenía 713.764 habitantes entre indígenas, comunidades negras y campesinos ubicados en 12.998 hectáreas (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación, 2009) y según el DANE (2015, p.4), su población representa el 8,7 del total de la población Bogotana, siendo una de las cinco localidades que acoge mayor número de habitantes. Esta localidad está compuesta en su mayoría por población vulnerable, personas en condición de desplazamiento, víctimas directas del conflicto armado, y personas desmovilizadas (Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana, 2011, p. 10). Así, respecto a la población víctima de la violencia, el diario El Colombiano refirió que la mayor concentración de víctimas en la ciudad de Bogotá se presenta en Ciudad Bolívar siendo de un total de 28.813 personas; y en relación a las personas en condición de desplazamiento se reportaron 7.403 familias desplazadas en el 2008 (El Colombiano, septiembre del 2013).

Otros de los problemas que coexisten en dicha localidad son el nivel de pobreza, el trabajo informal y el bajo acceso a la educación de la población en edad escolar. Según el Observatorio de Desarrollo Económico para el 2014, Ciudad Bolívar junto con la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue la localidad con un indicador más alto en el porcentaje de personas pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el valor más bajo en el Índice de Calidad de Vida (ICV). A su vez, el Observatorio indicó que el 54,1% de los trabajadores se encuentran desempeñando su labor en el sector informal y el DANE advirtió para el 2015 que solo el 10,9% de los menores en edad escolar logran ingresar al sector educativo.

Por otro lado, la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de San Francisco, área donde se encuentra ubicado el Colegio, está distribuida en 28 barrios, siendo una zona de vivienda y comercio (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p. 43-44). Respecto a la educación, se reportó que, para el 2011, únicamente 5 barrios tenían planteles educativos, siendo estos: Candelaria I y II, San Francisco I, Acacia sur - Santa INES, Gibraltar II, y San Francisco II.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p. 23).

Asimismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la caracterización que realizó de la población de San Francisco, indicó que una de las principales problemáticas que presentan las familias del sector es la ausencia del jefe de hogar en la educación y formación de la infancia, debido a su responsabilidad para asumir los gastos diarios del hogar. En cuanto a los jóvenes, se reportó una alta participación en pandillas o grupos delincuenciales y una alta tasa de mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas (2012, p.37).

Como parte del proceso de exploración que se llevó a cabo al momento de formular el presente proyecto, se establecieron conversaciones con algunas personas de la comunidad, quienes hablaron de su barrio, de las personas que allí habitaban, las oportunidades que había en el sector, y de la importancia de la educación para los niños. En dichas conversaciones, un tema frecuente fue la resistencia de los habitantes hacia la repentina llegada de personas víctimas del conflicto armado a la localidad, ya que según su opinión la violencia sufrida les hacía actuar de forma agresiva. A pesar de ello, algunas personas indicaron comprender la difícil situación de quienes huían del conflicto armado y trataban de incluirlas en las dinámicas del barrio (Entrevistas a Miriam Vanegas vendedora de calzados, entrevista a María Ariza vendedora ambulante; entrevista a Sebastián Reyes egresado del colegio San Francisco; dueño de una tienda, noviembre 2016).

Otro tema habitual en dichas conversaciones fueron los conflictos frecuentes que se llevan a cabo en las calles, en bares, tiendas y a la salida de los colegios, en donde se generan peleas entre jóvenes. Con relación a este tipo de sucesos, dos de las personas con las que se habló aseguraron que “la solución más efectiva para disminuir o eliminar la violencia, es por medio de la educación, no la de los docentes únicamente, sino también la brindada por los padres en casa” (Entrevista a Consuelo Reyes, entrevista Hector Aguilar y Rafael Castiblanco habitante del barrio, 2, noviembre 2016). Lo anterior se reafirma en diferentes investigaciones referentes a problemas sociales, en los cuales, se plantea a la educación como la principal herramienta para la mitigación de las violencias en diferentes ámbitos sociales y comunitarios (Huertas, 2017).

Finalmente, en relación al Colegio San Francisco I.E.D., institución donde se lleva a cabo la investigación, es importante resaltar que está conformado por tres sedes, cada una de las cuales maneja dos jornadas (mañana y tarde): la sede A que comprende desde grado sexto hasta grado once; la sede B de segundo a cuarto; y la sede C en donde se encuentra preescolar y el grado primero. Además, el colegio cuenta con dos programas especiales, uno de ellos enfocado en población infantil con problemas auditivos y otro, denominado Procesos Básicos, que acoge a menores que presentan niveles bajos de escolaridad en relación con su edad. Programas a los cuales se hará alusión, principalmente en lo que se refiere al plan curricular, y no se abordan de manera detallada, pues hacen parte de una publicación distinta que se refiere exclusivamente a la pedagogía y la inclusión.

Así, el Colegio San Francisco I.E.D. acoge en su interior a una gran cantidad de habitantes del sector que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que a su vez comparten con población que presenta diversas dificultades de tipo económico y social. Así mismo, como fue referido por los habitantes del sector, la institución educativa se encuentra inmersa en un contexto de conflictos constantes que terminan por afectar el entorno de los menores y que inciden en las dinámicas que se presentan al interior de la comunidad estudiantil.

Debido a las particularidades de la población del sector y por ende de los actores que confluyen en la institución educativa, el grupo de investigación Nullum Crime Sine Lege y el Semillero In Ius Vocatio consideraron relevante contribuir desde el mejoramiento del plan curricular al abordaje que los miembros de la comunidad estudiantil realizan de las diferentes problemáticas del sector y los múltiples escenarios de conflicto, desde una comprensión de la construcción del sujeto que es posible al interior del entorno educativo.

Teniendo en cuenta las características del sector y algunas de las problemáticas que se vivencian, se inició un trabajo en torno al conocimiento de las dinámicas internas del colegio y la relación con su entorno, ya que como se mencionó anteriormente, una de las primeras fases para la construcción y reforma curricular es la contextualización, la cual tiene como propósito lograr a partir de un ejercicio participativo la identificación y priorización de necesidades con un adecuado conocimiento de las relaciones que se presentan al interior de la institución (López, 1998). Con este objetivo se diseñaron algunas herramientas de investigación como fueron: 1. Cuestionarios exploratorios, 2. Entrevistas a profesores y coordinadores, 3. Cartografía social, 4. Talleres y 5. Etnografía; las cuales fueron implementadas a lo largo de los primeros diez meses en la institución educativa y arrojaron importantes insumos.

En aras de lograr dicha identificación y priorización, estas herramientas ahondaron en las relaciones entre estudiantes y profesores, entre los mismos estudiantes; y entre ellos y el espacio tanto al interior como al exterior del cole- gio. A su vez, estas pretendían indagar con respecto a las ideas que la comunidad estudiantil tenía frente al conflicto armado colombiano, los conflictos locales o regionales, y de las diferentes opciones para resolverlos.

Partiendo de estos intereses, se diseñó inicialmente un cuestionario exploratorio, en donde se propuso una serie de preguntas, algunas abiertas y otras cerradas, para conocer lo que los estudiantes sabían del conflicto armado colombiano y cuáles eran sus opiniones al respecto. También se llevaron a cabo preguntas orientadas a conocer sus reacciones ante determinadas situaciones, tales como, la presencia de un compañero víctima del conflicto armado, un conflicto en el salón de clase o la reacción de los compañeros frente a un comportamiento no permitido en las aulas de clase.

A la par de la aplicación de este cuestionario exploratorio, se realizaron entrevistas a los profesores, coordinadores y directivos, quienes brindaron información en relación al contexto al interior del colegio, del barrio y sobre los estudiantes; hablaron de las situaciones que generaban conflictos y de las estrategias para solucionarlos. Con estas entrevistas se quería generar un acercamiento con los profesores y entender, desde su propia voz, sus percepciones frente a la cátedra de paz y frente a propuestas alternativas, las estrategias para aplicarlas y las dificultades y preocupaciones que les generaba. También se quería conocer las propuestas que los profesores tienen para el diseño de la iniciativa sugerida, partiendo de sus experiencias diarias con los estudiantes.

Posteriormente, se procedió al diseño y la aplicación de la cartografía social y de los talleres, estos con el objetivo de tener un acercamiento a las representaciones espaciales del colegio por parte los estudiantes, siendo actores relevantes en la construcción de la propuesta de modificación curricular, ya que si bien el profesor es quien se encarga de implementarla y verificar su efectividad, los estudiantes son quienes la reciben y determinan su utilidad. Así, la cartografía social permitió indagar la percepción de riesgo y seguridad que tenían los estudiantes frente a determinados lugares del plantel educativo, las relaciones y actividades que se desarrollaban en cada uno de ellos, los lugares de posibles conflictos y los lugares que representaban una opción de resolución de los mismos.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta que la aplicación de estas herramientas estuvo acompañada de un trabajo etnográfico, en donde se observó la dinámica de los estudiantes, y de los profesores en momentos como la salida del colegio, las clases y el descanso. Esto con el objetivo de advertir y comprender la cotidianidad de quienes habitan el colegio durante la mayor parte del día, sus relaciones, las discusiones y las aparentes soluciones.

Por medio de los primeros acercamientos a la comunidad educativa, fue posible evidenciar que esta no es homogénea, por lo que cada aproximación fue distinta y reflejó las diferentes necesidades que se presentan en los distintos grupos que la conforman, así por ejemplo, respecto a los estudiantes se encuentran diferencias entre los menores que asisten a primaria y aquellos que están cursando la secundaria; y de manera más marcada, se hallaron diferencias con los alumnos que pertenecen a programas de inclusión, por lo tanto, los ejercicios diseñados y aplicados fueron distintos. No obstante, los temas de discusión siempre manejaron un hilo conductor, que se refería a la pedagogía para la paz, la resolución de conflictos y su transversalidad en el currículo.

Debido a que la propuesta de la cátedra para la paz promovida desde la normatividad está enfocada en el conflicto vivenciado en el marco nacional, uno de los aspectos que se intentó abordar fue la pertinencia de tal orientación, identificando si las necesidades que se presentaban al interior de la institución correspondían al conocimiento frente al conflicto a nivel nacional, o si por el contario era necesario hacer frente a situaciones más inmediatas o cercanas; por este motivo la organización de las indagaciones fue de lo nacional a lo local.

De esta manera, para los grados décimo y once se quiso conocer cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes de la cátedra de paz, cuál es el concepto que se tiene del conflicto armado, qué saben acerca del proceso de paz, cómo los afecta la firma del acuerdo y cuál es el significado de paz. Así, en grado once se observó un desconocimiento hacia la cátedra para la paz, pero una visión amplia de lo que es el conflicto armado, se expresan en términos generales, pero son detallados en los elementos que lo componen o los factores que lo causan.

Su visión del proceso de paz es limitada, no hay un conocimiento concreto y claro, no se sabe en qué consiste, y sus respuestas reflejan la repetición de la información que observan en los medios de comunicación e ignoran los componentes del proceso, aspecto que se presenta de manera preponderante para los estudiantes de grados inferiores (cuestionario exploratorio, grado 10 y 11), esto a pesar de que los profesores reiteran en las entrevistas, la realización de ejercicios para abordar el proceso de paz. Sin embargo, los mismos docentes señalan la necesidad de fortalecer las metodologías en las ciencias sociales para comprender de manera más detallada la realidad colombiana (Entrevista a profesor de Ciencias Sociales, sede A, jornada de la mañana, octubre 2016).

También se percibe desinterés por parte de los estudiantes acerca de los efectos que trae consigo una firma de paz. Si bien se muestran de acuerdo, piensan que es un tema que no les incumbe, y quienes están interesados tienen una posición negativa, debido a que manifiestan una posible toma del poder por parte de la guerrilla y el sometimiento de la sociedad a sus condiciones. Otra postura al respecto, aunque minoritaria, fue el considerar que la firma de los acuerdos y la consecuente intervención del Gobierno constituyen una importante contribución a la tranquilidad de la sociedad y al avance del país; reiteran, además, que la paz debe iniciar desde los hogares (Cuestionarios preliminares aplicado a estudiantes).

En grado décimo, a pesar de que se encontraron resultados similares, existen diferentes ópticas del conflicto; hacen distinciones entre los sectores de la sociedad que intervienen en él, como el Gobierno, los grupos armados, tanto de guerrilla como paramilitares, el ejército y hasta figuras políticas (Cuestionarios preliminares aplicado a estudiantes). El significado de paz para este grado está dividido en dos grupos, el primero lo define como sinónimo de tranquilidad, que se logra con ausencia de violencia; y en el segundo, cree que la paz es simplemente un discurso o una utopía, que por diferencias ideológicas cada vez se encuentra más lejos (Cuestionario preliminar, grado 10, fecha). A su vez, hay gran cantidad de estudiantes indiferentes frente a la temática, pues piensan que al no estar en zonas donde frecuentemente se realizan ataques violentos, no son víctimas y por ende no los afecta de ningún modo, lo cual evidencia que la violencia y su definición está enfocada en el contexto.

En cuanto a los grados que van de quinto a noveno, sus respuestas guardan similitud entre sí, ya que para estos se pusieron de presente situaciones de conflicto social, con opciones múltiple de respuesta, en donde cada una de estas se relaciona con la forma como perciben la violencia, su aceptación al cambio y la capacidad de transformar el conflicto en acciones correspondientes a valores éticos; no obstante, hay elementos característicos en cada grupo que permiten hacer las siguientes distinciones (Cuestionarios preliminares aplicado a estudiantes).

Para los estudiantes de octavo y noveno es importante reconocer que dentro del contexto de conflicto no se deben realizar generalizaciones o catalogar en términos de terroristas a todos sus actores, son estudiantes que se preocupan por conocer cuáles son las causas que desatan actos violentos dentro de una sociedad (Cuestionarios preliminares aplicado a estudiantes). Cuando se pregunta acerca de su reacción frente a la presencia de niños que pertenecieron a grupos armados, en su mayoría son asertivos con la idea de establecer un vínculo de amistad; aunque es importante mencionar que, en los casos contrarios, lo que en realidad les preocupa es cómo podrían enfrentar la situación y cómo sería el trabajo de la institución educativa para que se integren con los demás compañeros, dejando atrás el pasado violento que nunca decidieron tener.

Del grado séptimo, se denota interés por conocer las causas que conllevan a un conflicto, los efectos que puede tener, y las soluciones pacíficas que se puedan generar. Así mismo, presentan empatía ante situaciones de dificultad y consideran que una forma de resarcir el daño producido por las dificultades que genera el conflicto armado es mediante la diversión (Cuestionario preliminar, grado séptimo, octubre del 2016). Tienen además un conocimiento deficiente en torno al proceso de paz, y tienden a generar especulaciones acerca de los efectos del proceso y los intervinientes en él.

Por otra parte, los estudiantes del grado sexto revelan un comportamiento amigable ante cualquier componente extraño a su realidad, de hecho, buscan tener mayor contacto para hacer un lazo intercultural. En un grado mínimo se afirma que es mejor ignorar ese componente distinto. Hay un reconocimiento de las figuras públicas intervinientes en el proceso de paz, aunque no hay un conocimiento a profundidad. A su vez, las nociones de paz van dirigidas al contexto directo relacionándola con el respeto y la ausencia de matoneo (Cuestionario preliminar, grado sexto, octubre del 2016). Ahora bien, del grado quinto se resalta la mención del diálogo como una de las estrategias más importantes para generar soluciones a los problemas en su vecindad (Cuestionario preliminar, octubre del 2016).

Como se puede observar, se logró identificar una relación del discurso de la población estudiantil con la reproducción de discursos propios de los medios masivos de comunicación, lo que resulta acorde con la teoría planteada por Laclau, en donde con el objetivo de ocupar el vacío que deja la imposibilidad de dotar de definición a determinados significantes, se articulan a él, relaciones, prácticas e identidades de discursos hegemónicos.

Asimismo, en concordancia con dicha teoría, se puede afirmar que el significante paz ha sido construido con representaciones que niegan la existencia del conflicto. Como resultado, en el discurso de la comunidad estudiantil se encontraron expresiones sobre la paz como “vivir tranquilo y en armonía”; los estudiantes relacionan la paz con la ausencia de conflicto o de violencia. No obstante, como lo señala Laclau, es precisamente la diferencia y los antagonismos lo que permiten que una sociedad no sea cerrada o estática. En consecuencia, se debe tener en cuenta el papel que desempeña el conflicto en la producción de los discursos que se posesionan, pues conllevan a prácticas sociales concretas. Por último, cabe mencionar que la imposibilidad de definir la paz se evidencia en algunos estudiantes que utilizan los términos diálogos, acuerdos, resolución de conflictos y paz como sinónimos.

A su vez, se evidencia la necesidad de que la iniciativa propuesta tenga en cuenta el fomento del abordaje de la realidad nacional en las distintas asignaturas. Asimismo, dado el desconocimiento de la cátedra de paz y de la posibilidad de iniciativas alternas es importante llevar a cabo un ejercicio de socialización con la comunidad estudiantil, compartiendo sus objetivos, propósitos y las estrategias mediante las cuales se puede llevar a cabo, esto dado que es la población misma quien debe comprender su importancia y aportar en su construcción para que de esta manera apunte a sus problemáticas más relevantes.

Se presentó también una reiterada mención a conflictos de tipo cotidiano, local y familiar; dejando de lado una dimensión de tipo más regional o nacional, lo cual lleva a considerar que si bien es importante el desarrollo de procesos educativos que estimulen la comprensión de las dinámicas regionales y nacionales, es igualmente imperante un proyecto transversal centrado en los conflictos del diario vivir de la comunidad, que busque a su vez una visión crítica de su relación con el contexto nacional.

Como parte del proceso de contextualización, se indagó por los aspectos positivos que los docentes percibían de la institución, dentro de los cuales fue frecuente considerar el entorno de trabajo adecuado, caracterizado por buenas relaciones laborales entre los miembros de la comunidad estudiantil y por la presencia de una identidad hacia el colegio. A su vez, se resaltaron las buenas relaciones que los docentes tienen con los estudiantes, al considerar que son niños y adolescentes respetuosos ante la autoridad en su gran mayoría, son afectuosos y mantienen una buena convivencia entre sí (Entrevista a profesor de inglés-español, sede A, jornada de la tarde).

Otros aspectos positivos referidos por los docentes fueron las ayudas que la Institución presta a los estudiantes a partir de la orientación y la coordinación; como también la gran disposición que tienen los profesores para atender a los problemas de sus estudiantes. Se consideró positiva, además, la construcción de espacios tales como la semana cultural y el día franciscano que coadyuvan a mantener en un nivel inferior los índices de conflictividad, al estar centrados los estudiantes en la competencia sana, aspecto que es percibido igualmente en los campeonatos deportivos (Entrevista a profesor de educación física, sede A, jornada de la tarde). Asimismo, algunos docentes quisieron resaltar el hecho de que en los últimos años dos estudiantes han sido ganadores de programas tales como “ser pilo paga” y otros, han sobresalido como estudiantes que obtienen altos puntajes en el ICFES.

Se indagaron también aspectos negativos y se indicaron principalmente las condiciones que se vivencian al exterior del colegio, tales como la venta de drogas, los robos, las pandillas, el trabajo infantil, la violencia generalizada etc. Aunado a ello y en relación más estrecha con el colegio, se indicó la falta de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de la educación, como la falta de herramientas tecnológicas o el no contar con espacios suficientes, dando lugar a una situación de hacinamiento (Entrevista a profesor de matemáticas, sede C, jornada de la mañana).

Se enunció también una problemática particular, denominada población flotante, que hace referencia a los alumnos nuevos que ingresan a la institución y que traen consigo comportamientos que no se rigen por los lineamientos del colegio, y que, a su vez, son alumnos que se retiran en cualquier momento de la institución, por condiciones de vivienda o trabajo de sus padres, truncando así, la continuidad de los trabajos y proyectos que se pretenden implementar.

En cuanto a la relación que los profesores establecen con los padres de sus estudiantes, hay dos posturas opuestas que obedecen a la pluralidad que representa a los grupos de padres. Por un lado, los docentes evidencian una muy buena relación con algunos padres, los cuales intentan colaborar en la formación de sus hijos a pesar de sus bajos niveles educativos, asisten a los llamados que se les hacen y llevan a la práctica las sugerencias hechas por los profesores (Entrevista a profesor de ciencias sociales, sede A, jornada de la mañana). Por otro lado, hay otro grupo de padres, que conforman la mayoría, los cuales no presentan interés por el proceso de sus hijos, hacen presencia en la institución únicamente para realizar la matrícula o para obtener resultados, que, al ser en algunos casos negativos, producen reacciones negativas y hasta violentas por parte de los padres hacia el maestro (Entrevista a profesor de matemáticas, sede A, jornada de la mañana).

Se indicó también la existencia de múltiples familias disfuncionales, en donde uno de los padres al ser el encargado del cuidado de su hijo, pero además del sustento del hogar y de todo lo que en el mismo se requiere, no tiene la disposición y el tiempo necesario para dedicarle. En algunos casos además ha sido evidente el problema de drogadicción que presentan algunos padres.

Un elemento de gran relevancia que logró ser examinado a partir de las entrevistas fue la percepción de los docentes frente a la cátedra de paz o propuestas alternas; a este respecto, la mayoría coincidió en señalar la importancia y necesidad de su implementación. Sin embargo, fue también frecuente resaltar las dificultades que surgen al pensar su diseño y realización, entre las que se mencionó la falta de conocimiento en relación con las temáticas que deberían ser abordadas o la forma de hacerlo y la falta de tiempo para llevarla a la práctica en una jornada de seis horas en donde tienen que presentar determinados contenidos temáticos de tipo obligatorio.

Expresaron también, algunas de las características que según ellos debían ser parte ineludible de la propuesta. Entre estas, se consideró que debía ser una asignatura independiente dirigida por una persona conocedora del tema, que debía tener en cuenta no solo el proceso de desarme y reintegración con las guerrillas, sino, además, estar centrada en el contexto de los estudiantes; que a su vez tenía que integrar aspectos relacionados con la ciudadanía, y que en el caso de que fuera a ser implementada por los docentes de la institución, era necesario llevar a cabo una preparación de los mismos.

Los profesores también aclararon que en el colegio se implementan varias actividades en torno a la paz, como la semana por la paz y algunos talleres que pretenden incidir en la resolución de conflictos, por lo tanto, les parece fundamental tener en cuenta este tipo de experiencias a la hora de pensar un plan para implementar una propuesta de pedagogía para la paz.

Cuando se indagó sobre la forma en que cada uno de ellos podría contribuir a la propuesta, la gran mayoría indicó que lo harían a partir de la promoción de la convivencia pacífica y la solidaridad, la realización de acciones para inculcar valores, para fomentar el respeto, el seguimiento de las normas y los bueno hábitos para la resolución de conflictos, la disminución de prácticas como el bullying y la sensibilización de los estudiantes hacia la conformación de un proyecto de vida. En áreas específicas, tales como español e inglés, se indicó la facilidad de abordar temáticas relacionadas con conflicto y paz como parte de ejercicios de redacción, oralidad y lectura; en informática se indicó el trabajo en contra del matoneo en las redes sociales, en matemáticas, la aplicación de problemas relacionados con temáticas del contexto de los estudiantes y, en sociales, el trabajo desde la historia del conflicto armado en Colombia.

Al resaltar la relevancia de las condiciones laborales de los docentes, es necesario evidenciar las expresiones de algunos maestros, quienes indicaron su descontento con la cátedra de paz, al considerarla “... como una carga laboral más”, que debe añadirse al desarrollo del currículo y demás tareas académicas y de convivencia que desarrollan los docentes en la institución educativa. A esto se añade la orientación de las diferentes asignaturas, al ejercicio de la disciplina y la participación en diferentes proyectos educativos que los docentes ya tienen como responsabilidad.

Con todo lo anterior, se hace relevante el atender aquellas perspectivas que consideran que una cátedra de paz o una propuesta alterna debe ser implementada por una persona externa a la institución que tiene un conocimiento más preciso en torno a las temáticas del conflicto armado colombiano, debido a que es importante que los docentes y directivos comprendan que la construcción de una cultura de paz y asimismo el enfoque de derechos humanos y de pedagogía para la paz pasan por las prácticas pedagógicas del día a día y requieren la participación directa de los involucrados, al ser ellos mismos los conocedores de sus problemáticas y posibilidades de solución. Además, así como muchos profesores reflexionaron en torno a las posibilidades de aportar al proyecto desde su área, el mejoramiento del plan curricular pasa por hacer una revisión de cómo cada docente es responsable no solo del manejo de unas temáticas determinadas sino también en el proceso de construcción ciudadana.

Los mismos docentes resaltan además un aspecto de gran relevancia para la segunda fase de la reforma y mejora curricular como lo es, según López (1998) el análisis de los recursos existentes, por lo que la mención por parte de estos actores de muchos de los programas y proyectos que actualmente lleva a cabo la institución educativa es de gran importancia para aunar esfuerzos en la complementariedad de las propuestas, la transversalidad y su implementación común, y son aspectos que deben tenerse en cuenta tanto en el análisis preliminar del currículo como en fases posteriores.

A partir de la cartografía social fue posible obtener información sobre la significación que distintos estudiantes han realizado de los espacios del colegio y del barrio, los lugares en donde se presentan de manera más frecuente los conflictos al interior de la institución o fuera de ella y las diferentes estrategias que son usadas para hacer frente a dichos conflicto.

La revisión de la información arrojó tres espacios principales donde los estudiantes han construido sus propias significaciones: el colegio, la clase -al hacer referencia a los espacios al interior de la institución en los cuales se lleva a cabo las actividades académicas de cada asignatura- y el barrio.

Con respecto al espacio destinado para dictar clase, es importante señalar que en varías cartografías se señala el poco gusto que hay con respecto a determinadas clases, como es el caso de química (Cartografía de estudiantes de cuarto y quinto de primaria aplicada en mayo del 2017), y de esta manera los salones de clase han adquirido una significación negativa al estar ligados con la obligación de estudiar y de ser evaluado. Otro escenario que ha sido considerado poco grato es la coordinación, que se ha constituido en un lugar que genera miedo en la gran mayoría de los alumnos, ya que es allí en donde los problemas parecen ser resueltos a través de la autoridad, del regaño y de la comunicación entre autoridades, es decir el coordinador y los padres de familia.

Por otro lado, el espacio del colegio está compuesto por aquellos lugares que contienen experiencias mucho más espontáneas y libres, como son, el patio, la zona verde, la cooperativa y las escaleras. Muchos de los estudiantes señalaron un evidente gusto por dichos lugares, pues aquí suceden tanto relaciones amistosas como relaciones conflictivas, y en donde se llevan a cabo juegos (Cartografía primaria, aplicada en mayo del 2017).

El colegio resulta ser un espacio que se percibe como seguro en contraposición con el espacio de afuera, el cual contiene, según las cartografías, altos niveles de inseguridad. En las entrevistas a docentes, algunos de ellos señalaron la posibilidad de que los alumnos estuvieran involucrados en las bandas que delinquen a las afueras del colegio, especificando en un caso la recepción de amenazas por parte de un estudiante (Entrevista a profesora de inglés, lectoescritura y español, sede A, jornada de la mañana). También se evidenció cierta familiarización con prácticas violentas en el barrio e incluso, a la hora de resolver conflictos, algunas similitudes con los conflictos exteriores (Cartografía primaria y bachillerato, aplicada en mayo del 2017; Entrevista con profesor de tecnología, sede C, jornada de la tarde), a pesar de ello, se expresó a su vez el temor que tienen los estudiantes por robos, venta de drogas, peleas, atracos, y manoseos, que en horas de la noche pueden escalar hasta diputas con armas tales como machetes, existiendo horas en las cuales no es posible salir.

Por otra parte, dentro del colegio, los lugares que representan miedo o des- agrado para los niños son: el baño, en donde hay muchas peleas sin respetar la presencia de los niños pequeños; la media torta, que es un lugar donde confluyen sucesos tanto de relacionamiento amistoso como conflictivo; y finalmente las escaleras, porque se consideran muy inseguras. Aquí se mencionó particularmente procesos básicos, quienes mantienen conflictos diariamente en dicho lugar (Cartografía procesos básicos, aplicada en mayo del 2017; Línea de tiempo procesos básicos, octubre del 2017; Diálogo procesos básicos, octubre del 2017).

Cabe resaltar el baño como un lugar que se presta para la realización de comportamientos que en otras partes del colegio no son permitidos. El baño deja de ser un lugar privado y se convierte en un escenario en donde ocurren situaciones como peleas, relaciones sexuales entre estudiantes, consumo de drogas y cigarrillo. Además está la ubicación de los baños en lugares lejanos y los profesores no alcanzan a cubrir todo este espacio (Cartografía primaria y secundaria, aplicada en mayo del 2017).

En cuanto al consumo de drogas, como parte del ejercicio etnográfico fue posible identificar escenarios de venta de drogas al interior del colegio, sobre todo a niños pequeños, como los de octavo y noveno, pues a estudiantes mayores como los de once no se les ofrece habitualmente (Cartografía secundaria, aplicada en mayo del 2017).

En cuanto al espacio del barrio, si bien ya se han mencionado varios aspectos negativos, es importante resaltar escenarios donde es frecuente la presencia de conflictos, como son: la conejera (en donde además se presenta la venta de drogas), el potrero, la olla, el billar, la calle, los callejones, el Transmilenio, foco de peleas constantes para acceder a él, situación con la cual la mayoría de los niños ya están relacionados.

En cuanto a lugares agradables, se sitúa el comercio que se encuentra alrededor del colegio, porque los hace sentir cómodos, sin embargo, hay una diferenciación en la percepción entre los estudiantes de la jornada de la mañana y los de la tarde; para estos últimos el sector suele ser mucho más peligroso y se da con mayor frecuencia la presencia de robos.

Se presenta una gran cantidad de conflictos al interior de la institución, en tal medida que los estudiantes indican “Estos problemas no se solucionan porque se pelea por cualquier cosa y sin motivo” (Cartografía social, estudiante de grado 9, sede A, Jornada de la mañana, 2017); “La paz en mi colegio se ve muy poco porque se ve mucho el bullying para mis compañeros que no se hacen respetar y eso no debe ser así” (Ejercicio Semana cultural. Periódico realizado por los niños, 2017).

Los conflictos son suscitados principalmente por asuntos de relaciones de pareja, riñas, ventas de drogas, chismes, diferentes opiniones o posiciones respecto a algo, intolerancia, o incluso por asuntos académicos como pertenecer a grupos de estudio de ingeniería, arte o comunicaciones, presentándose conflictos entre los subgrupos, pero expresando una aparente unión al interior de los mismos. Otros conflictos se llevan a cabo por parte de las mujeres, quienes, según algunas directivas, “por tratar de parecerse a los hombres y estar a su mismo nivel intentan pelear de la misma manera” (Entrevista a rector, junio del 2017).

Por otro lado, se encuentran los niños de procesos básicos, quienes pelean de manera recurrente en el tiempo del descanso. Estos niños se están separados de los demás, como una medida para evitar matoneo, discriminación y conflictos. Estos menores son percibidos por algunos como una población conflictiva a pesar que desde la postura institucional se busca construir un escenario de inclusión que les permita desarrollarse dentro de la comunidad educativa. En este sentido, la presente investigación resalta la construcción de escenarios de construcción de paz donde se den verdaderos procesos de inclusión a la comunidad, y de esta manera fomentar las relaciones sociales y los discursos referentes a la resolución de conflictos entre los estudiantes.

Respecto al barrio, ya se ha mencionado que las peleas son diarias y con armas blancas, lo cual ha impuesto una hora de precaución y limitación para salir. De igual forma ha generado una clasificación de lugares, entre los que se pueden frecuentar y los que no. Sin embargo, a pesar de que han mencionado estos conflictos, se percibe una familiarización de cada una de estas situaciones y una serie de estrategias para convivir con ellas sin verse afectados de manera significativa.

Es importante señalar que a partir de la información recopilada y al considerar la concepción de salud propuesta por la OMS en relación con el bienestar integral para la construcción de la paz, se observa que los estudiantes se encuentran dentro de un contexto en el cual las prácticas sociales cotidianas afectan dicho bienestar. Como se mencionó anteriormente, en los relatos se expresó temor al respecto de prácticas alrededor del colegio como robos, venta de sustancias ilegales, formas de violencia sexual contra la mujer (“manoseos”) y riñas callejeras o entre los mismos estudiantes. Aspectos que desde la perspectiva de la pedagogía para la paz llaman la atención y suponen un reto para los procesos de reconciliación que se requieren para la construcción de una ciudadanía que sea capaz de resolver sus conflictos de manera colectiva y participativa, sin recurrir a la violencia.

Con relación a los actores significativos del contexto educativo y al impacto que tienen sobre el bienestar integral de estudiantes del colegio, las familias y los cuidadores desempeñan un rol fundamental. De acuerdo con la información construida a través de la cartografía social y los diarios de campo, los padres, madres y cuidadores son mencionados por algunos niños como actores no presentes o distantes, que terminan por delegar su labor de primeros educadores a la institución educativa. Este proceso dificulta el acceso a una salud integral por parte de los estudiantes, y afecta sus procesos de formación de identidad, del desarrollo de su subjetividad y de su construcción como sujetos y ciudadanos.

De acuerdo con la OMS, “el desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental” y “(…) la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados”, (OMS, 1946). Así mismo, las instituciones educativas en Colombia se rigen por el principio de la corresponsabilidad, en el cual las familias tienen un compromiso de responsabilidad en la educación de sus hijos.

Además, a través de las cartografías sociales se evidenció desinterés o disgusto por algunas de las clases. En este sentido se resalta la perspectiva que desde la pedagogía para la paz y el componente de derechos humanos enfatiza en la preocupación por resaltar e incidir en el entorno más próximo de los estudiantes, de tal manera que estos encuentren la relación existente entre sus vivencias y conflictos cotidianos y lo que aprenden para solucionarlos, sirviendo de esta manera en una estrategia dinamizadora y que genera espacios de participación y contribuyen con la construcción de escenarios de paz colectivos que facilitan la cooperación de la comunidad en el mejoramiento del bienestar integral de los estudiantes al estimular el interés y el gusto por el contexto educativo como un derecho fundamental, y como un proceso esencial en la construcción de nuevas ciudadanías.

En cuanto a niños que provienen de lugares con conflicto armado o que se han enfrentado a situaciones así, esta información se mantiene reservada en el Colegio.

Como se dijo al principio, a la par de que se realizaron los ejercicios metodológicos, se llevó a cabo un análisis del currículo del Colegio, y se identificaron cuatro partes importantes, las herramientas pedagógicas, el modelo pedagógico, el plan de estudios y el manual de convivencia. En estos cuatro componentes se identificaron fortalezas importantes y aspectos que pueden mejorarse a partir de la pedagogía para la paz, el componente de los derechos humanos y los aportes de los miembros de la comunidad educativa.

Cabe aclarar que estos cuatro elementos no son exclusivos del Colegio San Francisco I.E.D., ya que es parte de la modificación curricular instaurada por la administración de Samuel Moreno. En este, no solo se incluyen las herramientas para la vida sino la reorganización del currículo en ciclos, justamente como está organizado el colegio: CICLO 1: preescolar, primero y segundo; CICLO 2: tercero y cuarto; CICLO 3: grado quinto a once (Secretaria de educación, 2008-2012, p. 73-74).

Además, estipula las bases comunes de aprendizaje y fortalece la necesidad de integración e inclusión de población vulnerable. Con base en ello, puede decirse que el colegio San Francisco atiende cada uno de estos elementos tal y como se han estipulado por la Secretaria de Educación de Bogotá.

El Colegio ha desarrollado dos proyectos de inclusión, el de niños sordos y el de población vulnerable por su condición de víctima del conflicto, nivel de pobreza y disfuncionalidad familiar. Su modelo pedagógico responde al sugerido por la Secretaría de Educación y los programas de estudio intentan articularse con las herramientas para la vida y la base común de aprendizaje.

En cuanto al modelo pedagógico, este se basa en el modelo de Enseñanza para la Comprensión (EpC) y su punto de partida es el Plan Sectorial de Educación (2008-2012) “Educación de calidad para una Bogotá Positiva”, cuyo punto central es que “todos aprenden en libertad los conocimientos, valores, aptitudes y comportamientos esenciales para su existencia ciudadana y productiva” (p. 5). El objetivo del modelo pedagógico, según se indica en el plan de estudios del plantel educativo, es lograr el pensamiento crítico en la resolución de problemas por parte de los estudiantes, lo cual les permita abordar de manera adecuada la complejidad y responder de manera rápida ante los cambios que se presentan el día a día (Colegio San Francisco, plan de estudios de procesos comunicativos, p. 8).

Con base en lo anterior, se definen la llamada Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE), la cual se define como:

El conjunto de prácticas sociales contextualizada que se materializan al movilizarse los saberes, conocimientos, aptitudes y capacidades producidos o adquiridos por el estudiante y esto genera comportamientos y acciones que le permiten resolver situaciones complejas a la hora de construir su proyecto de vida (Colegio San Francisco I.E.D., Modelo pedagógico, p. 6).

Los propósitos de la BCAE son lograr un ejercicio participativo en la construcción del proyecto educativo, el cual logre conocer y abordar los nuevos contextos frente a los cuales debe responder el rediseño curricular, que a su vez debe estar guiado por la interdisciplinariedad y la transversalidad. Asimismo, los BCAE buscan fomentar el desarrollo de los estudiantes, fortaleciendo su identidad como ciudadanos y construyendo escenarios de inclusión y permanencia en el escenario escolar (Modelo pedagógico, Colegio San Francisco I.E.D., p.8). Así, los BCAE son: el dominio del lenguaje; las Matemáticas, ciencias y tecnología; la Corporeidad, arte y creatividad; las Técnicas visuales, información y comunicación; la Cultura de los derechos humanos, las Relaciones interpersonales, interculturales y sociales; la Autonomía y emprendimiento; y la Conciencia ambiental (Colegio San Francisco I.E.D., Modelo pedagógico, p.9 y 10).

La BCAE, como se dijo anteriormente, se implementa a través de las herramientas para la vida, las cuales funcionan como ejes articuladores y de apropiación de conocimientos. Hacen parte del modelo pedagógico propuesto por el plan sectorial de educación 2008-2012 Educación de calidad para una Bogotá Positiva y su objetivo es “entender la educación como un proceso por medio del cual los estudiantes y los maestros aprenden a vivir, pero a vivir una vida digna, para lo que requieren de unos aprendizajes fundamentales que les permitan “aprender a ser” “aprender a aprender”, “aprender a hacer” y “aprender a vivir juntos”.

Las herramientas para la vida son: Fortalecer la formación ambiental; Leer, escribir y hablar correctamente; Dominar el inglés; Profundizar aprendizaje de las matemáticas y ciencias; Uso pedagógico de la informática y los medios de comunicación; Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje; Educar en libertad, democracia, convivencia y garantías de derechos y Especialización en educación media y articulación de la educación superior (Colegio San Francisco I.E.D., Modelo Pedagógico, p.14).

Con todo lo anterior es importante resaltar que los planes de estudio se realizan con base en las herramientas para la vida y en el modelo pedagógico (EpC), es decir que no responden a cada materia sino a cada herramienta y a cada ciclo. Están definidos por procesos y en su mayoría responden a dos objetivos. 1. El aporte a la sociedad y la búsqueda del bien común y 2. La estipulación de los conocimientos que han de ser aprendidos y desarrollados en cada uno de los procesos (Colegio San Francisco, Plan de estudio proceso comunicativo, proceso filosófico, proceso lógico, proceso social, proceso tecnológico y proceso científico).

Se llevó a cabo además una revisión del Manual de Convivencia, dada la continua referencia que hicieron los estudiantes, los profesores y los padres de familia respecto a la necesidad de diseñar alternativas y estrategias efectivas para solucionar los problemas de convivencia tanto fuera como dentro del colegio. Algunos estudiantes, incluso sugirieron una revisión del mismo y su aplicación de una forma diferente de tal manera que las soluciones no fueran la expulsión o las demandas (Periódico realizado por los estudiantes en la semana cultural). Los coordinadores además indicaron:

Lo importante no es tanto lo académico, acá de se debe empezar por lo de convivencia que es lo que realmente se necesita. Uno puede dictar sus clases, pero como mejorar las relaciones entre los estudiantes, sus padres y en general la comunidad académica (Coordinador Sede B y C, jornada de la tarde, agosto del 2017).

Ahora bien, en la revisión del Manual de Convivencia se identificó la ruta de resolución de conflictos y tipologías de los mismos, considerándola un gran aporte, debido a que la tipología de conflictos da cuenta de una caracterización realizada por el colegio de la comunidad educativa, lo cual permite que las soluciones que se encuentran allí estén pensadas a partir de un examen del contexto del colegio y las situaciones que se viven particularmente.

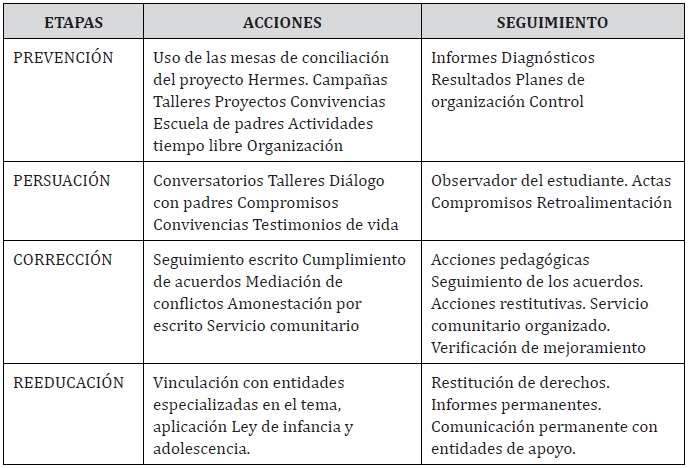

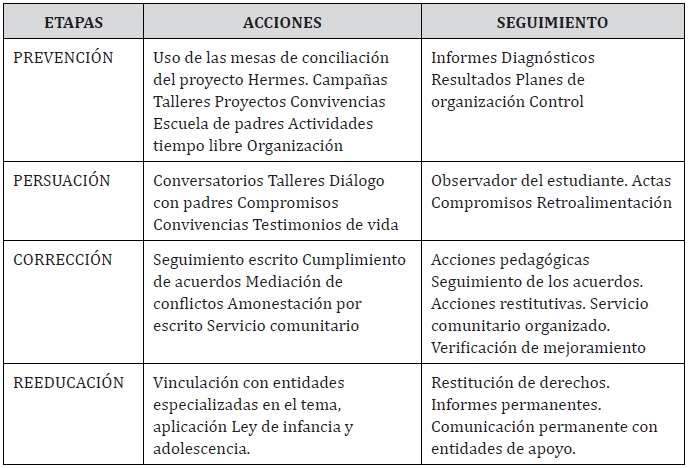

Tabla extraída del Manual de Convivencia, Colegio San Francisco I.E.D., p. 46.)

A pesar de los avances logrados con la implementación y seguimiento del Manual de Convivencia, la comunidad educativa sigue señalando que uno de los principales problemas es la convivencia y la necesidad de seguir creando estrategias para mejorarla. Así, un profesor menciona:

(…) en el 2008 o 2009, pues por parte de los padres se presentaron varios abusos, donde nos vimos golpeados amenazados, hubo maestros que se tuvieron que ir de la localidad, alguna maestra tuvo un caso de violencia en el que fueron a la casa y le dispararon, afortunadamente, no pasó nada (Profesor inglés, lectoescritura y español, sede A, jornada mañana, 2017).

Los estudiantes también se refieren a ello así:

Nos gustaría resolver los conflictos hablando. Que no se peguen, ni que les hagan daño a los niños con navajas. Que el manual de convivencia se aplique. Que no haya más bullying (Periódico en semana cultural realizado por los estudiantes, 2017).

Ahora bien, partiendo de la consideración según la cual, el objetivo del currículo es la construcción de una cultura común en lo que respecta a una construcción de la identidad nacional, es importante que tal construcción esté basada en una convivencia pacífica ciudadana y en el fomento de una cultura de la paz. Como bien dice Magendzo, este esfuerzo radica en darle a esta temática poder y status en el currículo (1986, p. 16). Al tener como marco el fomento de la cultura de paz y la convivencia pacífica ciudadana se han considerado dentro de las herramientas para la vida y las bases comunes de aprendizaje, dos componentes como indispensables que deben fortalecerse en el currículo y que se enmarcan en la pedagogía para la paz, que son:

1. Educación en Derechos Humanos

2. Educación para la convivencia democrática

Y de la BCAE se resaltan cuatro, que deben fortalecerse con un enfoque de pedagogía para la paz:

1. Cultura de los derechos humanos

2. Relaciones interpersonales, interculturales y sociales

3. Autonomía y emprendimiento

4. Conciencia ambiental

A partir de tales componentes se apunta a modificar tres de las características que según López (1998) están presentes en la cultura curricular de Latinoamérica que como se mencionaron anteriormente son: la planificación desde instancias centralizadas, las estructuras delimitadas y diferenciadas; y la búsqueda de la homogeneidad de la población educativa (1998, p. 50). Cabe aclarar que hoy en día, el currículo se ha flexibilizado, sin embargo, se continúan identificando estos tres puntos a lo largo del currículo de la institución, y además siguen siendo fomentados desde la normatividad como es el caso de la instauración de diferentes cátedra, como son, la cátedra de ética y valores, cátedra de diversidad, cátedra de educación sexual y cátedra de democracia. Los logros de ellas están más en el reconocimiento político nacional del multiculturalismo, educación sexual, el modelo democrático y el papel de la educación como un actor que reafirma esta apuesta nacional, pero su efectividad real es cuestionada.

Además, tal como lo señaló López (1998) para su época, la educación continua apuntando preponderantemente a la transmisión de unos contenidos particulares que van a ser evaluados por pruebas nacionales tales como el Saber Pro, en vez de poner énfasis en la realidad de los sujetos y en la aplicación de los conocimientos en los contextos particulares de los alumnos. Muchos de los ejercicios que se realizaron en el Colegio mostraron una necesidad imperiosa por responder a problemas de convivencia, algunos motivados por problemas entre niñas y niños, por problemas intrafamiliares, de trabajo infantil, entre otros, que podrían ser abordados desde cada una de las asignaturas previstas.

Respecto a las estructuras curriculares con delimitación y diferenciación, las materias no se articulan entre sí, sino que permanecen siendo bloques aparte, por lo tanto, muchos profesores sienten que lo que se refiere a paz, construcción de paz, derechos humanos y democracia, es tema exclusivo del área de ciencias sociales. Empero, no solo es la separación de materias la que en el Colegio San Francisco I.E.D. genera una desarticulación, sino también la separación principalmente por sedes y también ciclos. Se evidenció una desarticulación entre las actividades y proyectos que se llevan a cabo en una sede en comparación con las otras y entre los diferentes ciclos.

Aquí es claro que si bien en lo que ha sido denominado el currículo explícito, la institución promueve la integración de sus procesos y el trabajo transversal e interdisciplinar tanto en los planes de estudio como el modelo pedagógico, en el currículo oculto presentan grandes contradicciones, hay entonces, una desarticula- ción entre el currículo explícito y el oculto. Incluso, muchas veces contradictorio1, lo que López Jiménez define como la esquizofrenia entre lo que se dice y lo que se hace (1998, p. 16-17).

En relación a la educación en derechos humanos en cuanto a este componen- te, es importante traer los análisis realizados por Magendzo, quien ha estudiado desde la pedagogía, la importancia de los derechos humanos en la educación y su centralidad. Siendo así, la educación para los derechos humanos se propone como una directriz que nos permite repensar el currículo. Si bien, en el del Colegio San francisco I.E.D., se ubica como una herramienta para la vida, la propuesta de dicho autor parte de su consideración como un principio ordenador y orientador de dichas herramientas. Esto supone considerar “derechos humanos” no como una cátedra sino parte de una ideología educativa (Magendzo, 1986, p. 17).

Por otra parte, significa que debe reflejarse tanto en el currículo explícito como en el oculto. En ese sentido, debe trabajarse por una articulación entre los dos. Si bien, en el currículo del colegio, los derechos humanos son una herramienta para la vida, en las prácticas internas del colegio hace falta fortalecer este componente, tanto en la institución como en el ámbito familiar de los estudiantes. Es decir que se quiere asumir la apuesta de que no se educa para la vida (herramientas para la vida), sino que la educación es la propia vida (educación para la paz y educación en derechos humanos) (López, 1998, p. 41).

Para lo anterior, se propone situar el componente de derechos humanos como directriz del manual de convivencia, incluyendo la ruta de resolución de conflictos y una transversalidad en los programas de estudio. Esto es fundamental, teniendo en cuenta que, al dialogar con los profesores de materias como matemáticas, educación física o ciencias naturales, no se tenía claridad de cómo podía incluirse en dichas clases la temática de derechos humanos y construcción de paz.

Aquí Magendzo nos brinda algunos elementos primordiales para la educación de derechos humanos y selección de contenidos. 1. Historicidad social, 2. Reconstrucción de conocimiento (López, 1998, p. 38) y 3. Integración (Magendzo, 1986, p. 31, 32, 33). De estos cabe resaltar el segundo, la reconstrucción de conocimiento, en donde se involucran los estudiantes y sus necesidades reales, en vez de conocimiento a histórico y desarticulado. Este es un requisito que se puede evidenciar tanto en el diálogo con los profesores como con los padres y los estudiantes, quienes siempre solicitan vías y alternativas para mejorar la convivencia, disminuir los conflictos locales y las necesidades que ellos viven a diario.

Y el tercero, integración con las prácticas y conocimientos impartidos en el colegio. En este punto se debe tener en cuenta algunos niveles de la integración como son, a. Integración de la escuela a la vida; b. Integración al contexto del país; c. Integración de cultura académica al escenario local del estudiante (contexto local que se describe y se recrea por los estudiantes sobre ciudad bolívar); d. Integración de la educación, la ciencia y la tecnología; e. Integración de las disciplinas (López, 1998, p. 41 y 42); y f. Inclusión con proyectos del colegio.

Con el objetivo de lograr tal desarrollo, es importante llevar a cabo capacitaciones a docentes sobre derechos humanos, como bien dice Magendzo (1986, p.) no solo para impartir conocimiento acerca de los derechos humanos sino para brindar alternativas que puedan poner en práctica y en el terreno real del estudiante el tema de los derechos humanos y la construcción de paz. Ya que no es posible fomentar una cultura basada en el respeto de los derechos humanos si no se cuenta con la participación activa, tanto de docentes como de los estudiantes, estos procesos no se logran desde la imposición centralizada (Magendzo, 1986, p.37).

Por otro lado, es importante modificar la desarticulación de los profesores, coordinadores y directivos del colegio. Si bien hay espacios de encuentro, también se evidencia un individualismo por parte de los docentes que se observa en el distanciamiento por sedes y por asignaturas (López, 1998, p. 33). Es fundamental entonces promover la articulación de los actores de la comunidad estudiantil para que se apunte a un objetivo común.

Los planes de estudio requieren ser revisados para desmontar la creencia de que son las materias de historia, ciencias sociales y ética y valores las únicas responsables de impartir este tipo de conocimientos, no se trata de convertir todos los conocimientos de las materias en derechos humanos, sino de aprovechar espacios y relacionarlos con los derechos humanos (Magendzo, 1986, p. 37) y la construcción de paz.