Jonathan S. Piedrahita Úsuga**

DOI: 10.17533/udea.esde.v75n165a12

*Artículo de reflexión. Se basa tanto en las ideas expuestas durante la II Bienal de Niñez y Juventud del año 2016, como en la investigación realizada por el autor para optar al título de politólogo en la Universidad Nacional de Colombia –Medellín- titulada: “Configuración del Movimiento Popular Juvenil en la Zona Nor-oriental de Medellín 2000-2013”. Realizada en los meses de febrero del 2012 y marzo del 2013.

**Politólogo y candidato a Magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Promotor, participante e investigador de procesos de educación popular juvenil en la zona Nor-oriental de Medellín, Integrante del grupo Emancipaciones y Contra-emancipaciones de la Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia de La Escuela Artística y Popular “Víctor Jara” y del GT CLACSO en pedagogías críticas Latinoamericanas y educación popular. Correo electrónico: jspiedrahitau@unal.edu.co ORCID: 0000-0003-0372-1877

Este trabajo busca enunciar otros lugares y representaciones de la memoria colectiva diferentes a la de los hechos victimizantes que generan los conflictos. Privilegia “otras memorias” que han facilitado recrear la vida en medio del conflicto y la exclusión política presentes en las ciudades latinoamericanas. Retoma para ello una breve caracterización de las dinámicas y efectos del conflicto en la ciudad de Medellín, a la vez que reconstruye la configuración y analiza el papel del “movimiento popular juvenil de la zona Nororiental de Medellín” como referente de la resistencia cultural y política a las dinámicas de conflictividad y militarización durante el periodo (2000-2013).

Palabras clave: resistencia cultural; juventudes populares; movimiento juvenil; memoria colectiva y conflictividad.

The paper aims to identify alternative approaches to the collective memory generated by victimizing experiences during conflicts. It privileges “other memories” that have facilitated the recreation of life amidst Colombia’s armed conflict and the political exclusion that still marks Latin American cities. It takes up again a brief characterization of the dynamics and effects of the conflict in the city of Medellin, while reconstructing the configuration and analyzes the role of “popular youth movement in the North-Eastern part of Medellin” that serves as an example for cultural and political resistance to the contemporary dynamics of conflict and militarization during the period (2000-2013).

Keywords: cultural resistance; popular youths; youth movement; collective memory and unrest.

Este artigo visa enunciar outros lugares e representações da memória coletiva diferentes aos dos fatos vitimizantes gerados pelos conflitos. Privilegia “outras memórias” que facilitaram recriar a vida no meio do conflito e a exclusão política presentes nas cidades latino-americanas. Retoma para isto uma breve caracterização das dinâmicas e efeitos do conflito na cidade de Medellín, ao mesmo tempo que reconstrói a configuração e analisa o papel do “movimento popular juvenil da Zona Nordeste de Medellín” como referente da resistência cultural e política às dinâmicas de conflitualidade e militarização durante o período (2000-2013).

Palavras-chave: resistência cultural; juventudes populares; movimento juvenil; memória coletiva e conflitualidade.

Este trabajo tendrá como eje transversal de reflexión las afectaciones dadas por los cambios del contexto social, político y económico del territorio en el que los procesos populares juveniles de la ciudad de Medellín emergen. Pretende contextualizar las propuestas políticas de resistencia dadas desde las formas organizativas de los jóvenes de la zona Nororiental de Medellín en el periodo (2000-2013), por ejemplo, desde las estrategias como los festivales, el muralismo y las generación de escuelas populares de arte que trascienden su escenario local de construcción y concertación de agendas de movilización y exigibilidad de derechos, donde ponen una intencionalidad clara por ampliar y consolidar sus liderazgos, así como por renovar constantemente la dinámica de integración de los grupos y sujetos colectivos. Vislumbrando a la vez con esto, el deber social y político de la memoria asumido desde su accionar cultural por reconstruir, pedagogizar y reconocer el potencial identitario y emancipatorio contenido en la memoria colectiva de las prácticas reivindicativas y de participación política dada en los sectores populares y comunitarios de la ciudad.

Todo esto nos permitirá incluso comprender el accionar colectivo de dichos procesos de organización popular juvenil como una acción que disputa y resiste a las formaciones hegemónicas y violentas impuestas por las dinámicas guerreristas. Ya que es desde su accionar consiente que se replantean cotidianamente las alternativas políticas y éticas de construcción de proyectos de vida por fuera de los fenómenos de militarización, criminalidad y exclusión política que ha ofrecido históricamente la ciudad a las poblaciones empobrecidas y victimizadas que se asientan en las periferias de su territorio.

Lo anterior implica el decantar y problematizar cuáles de las herramientas categoriales asociadas a la memoria y la resistencia cultural resultan pertinentes para la realización del ejercicio descriptivo sobre la dimensión política de las dinámicas de organización y actuación colectiva juvenil en el contexto de conflictividad de la zona Nororiental de Medellín durante la última década. Ya que serían estas herramientas teóricas las que permitirán abordar las preguntas que transversalizan está disertación, las cuales están referidas a: ¿Es posible pensar la dignificación de los territorios y comunidades empobrecidas de las laderas de la ciudad a partir del ejercicio de rememoración y evocación de aquellas prácticas que han permitido resistir a los dolores de las pérdidas, a los temores de la guerra, a la rabia y la desesperanza, causadas por la desigualdad e indiferencia de la sociedad y del Estado? ¿Cuál ha sido el papel de las juventudes y sus prácticas culturales en la configuración de dichas resistencias simbólicas y políticas, y qué alcances e impactos han tenido en el presente?

Ejercicio que se emprende a manera de una sociología de las emergencias como lo propone De Sousa Santos (2003), al reflexionar sobre cómo las juventudes populares han podido ser y desplegar su accionar colectivo en medio de las contradicciones territoriales signadas por los fenómenos de marginalidad y violencia estructural del capitalismo predominante en el modelo de ciudad y sus políticas, y en esta medida, aprovechar la caracterización e historización de los procesos de organización y movilización política comunitaria durante los años 2010-2013, como base social para el reconocimiento y la potenciación del quehacer colectivo de los sectores populares, convirtiéndose así, lo popular, en un eje articulador de la identidad, el tejido social y la formación de sujetos políticos críticos promotores de subjetividades emancipadoras y comprometidas con la erradicación de los fenómenos de violencia y reclutamiento al que continúan sometidos los jóvenes de Medellín y gran parte de América latina. En este sentido este trabajo apunta a profundizar desde las experiencias juveniles en aquellos elementos que han sido denominados las transformaciones de la política o dimensión cultural de la política, lo cual implica que:

[…]además de reconocerle a otros actores sociales y culturales su accionar político, de reparar en la forma como estructuran sus discursos y expresiones puestas en escena en una esfera pública plural, también se ocupa de ubicarlos en el contexto histórico, esto es, en la manera como son marcados por la conciencia y la memoria histórica (factores socioestructurales e institucionales) (Hurtado, 2010, p. 103).

Factores que sin lugar a dudas, brindarán herramientas para la comprensión crítica de las narrativas y sistemas simbólicos desde los cuales, las subjetividades juveniles y sus expresiones culturales de esta zona de la ciudad, han venido configurando sus procesos de resistencia cultural, pero también de los aportes a la transformaciones sociales, políticas y culturales de los territorios, mostrando otras perspectivas ancladas en un uso dinámico y movilizador de las memorias colectivas, las cuales buscan resaltar las potencialidades y capacidad disruptiva de las prácticas estéticas y expresiones identitarias de las juventudes populares de esta parte de la cuidad; que habían sido invisibilizadas en razón de las miradas problematizadoras y estereotipadas que sobre ellas se impuso, bajo las perspectivas de “no futuro”, asociadas directamente con su participación en las dinámicas de conflictividad y el posicionamiento del narcotráfico en la ciudad.

Para comenzar a esbozar una aproximación crítica del contexto histórico y territorial de la zona Nororiental de Medellín62 y del movimiento urbano popular gestado en esta parte de la ciudad, se retoman los trabajos desarrollados por autores como (Calvo y Parra, 2012 y Hylton, 2007), en los cuales se aborda tanto la configuración de las zonas periféricas de la ciudad, como su relación con los procesos y actores políticos del movimiento comunitario. Hechos que están transversalizados por la influencia de la “teología de la liberación” y el movimiento estudiantil de la ciudad, el surgimiento y posicionamiento del narcotráfico y de los procesos de conflictividad urbana con milicias populares, y más recientemente con la reconfiguración del paramilitarismo o (BACRIM)63. Dinámicas que constituyen la constelación de cambios políticos, económicos y sociales de Medellín dados después de mediados del siglo XX.

Dichos aportes estarían complementados y contrastados tanto por informes o documentos oficiales publicados desde los diversos entes institucionales, como por reflexiones y análisis ofrecidos por autores como Raúl Zibechi (2007), quien investiga el papel que han jugado los sectores populares en la transformación de las ciudades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX.

Son bastante amplias las reflexiones historiográficas y sociológicas que han tratado el tema de la conformación de las ciudades latinoamericanas como consecuencias de los cambios productivos y las necesidades de expansión, tecnificación y especialización de la producción capitalista. Raúl Zibechi ha sido uno de los autores que más ha enfatizado en este tipo de análisis, argumentando que algunas de las características que más destaca en dichas ciudades han sido el exponencial aumento de sus poblaciones, así como las cada vez más marcadas y constantes políticas de militarización y aumento de legitimidad institucional, a través de múltiples programas asistenciales y de control biopolítco.

Para este autor:

La situación se agrava cuando las lógicas de urbanización se han desconectado y autonomizado de la industrialización y aún del crecimiento económico, lo que implica una desconexión estructural permanente de muchos habitantes de la ciudad respecto de la economía formal, mientras los modos actuales de acumulación siguen expulsando personas del campo (Zibechi, 2007, p. 180).

Lo que agudiza las situaciones de supervivencia y relacionamiento entre los nuevos habitantes de los territorios urbanos que vienen a desarrollar sus proyectos de vida, encontrando en la ilegalidad uno de los escenarios de satisfacción de sus necesidades.

Esto se confirma al revisar las historias de las ciudades latinoamericanas y percatarse de que muchas de estas han estado asociadas a procesos de expansión de su población urbana como consecuencia del auge comercial e industrial; ya fuera desde la época de la colonia o a partir de periodos más recientes donde hubo una amplia migración de la población campesina que habitaba en los alrededores y periferias de dichos centros urbanos. El caso de Medellín no es la excepción, ya que la mayoría de sus pobladores llegaron con la finalidad de cubrir la demanda de mano de obra que se requería tanto en el proceso de industrialización, como en la mayoría de enclaves comerciales y de desarrollo de infraestructura vial y locativa que demandaban las lógicas de ampliación del capital.

Para mediados de 1950, la ciudad venía presentando un flujo migratorio bastante significativo, producto de la violencia rural y la creciente demanda de mano de obra del sector industrial. Para la década de 1960:

La crisis de los patronatos obreros en las fábricas, la emergencia de un sindicalismo católico no patronal y el fracaso de barrios construidos para domesticar un pueblo insumiso, indican que las formas de control social construidas por las élites antioqueñas estaban resquebrajándose (Calvo y Parra, 2012, p. 35).

Estos fenómenos confluirían con el auge de la movilización social en la ciudad producto de luchas estudiantiles, y el compromiso asumido por una parte de la iglesia católica que radicaliza su compromiso con los sectores empobrecidos y marginados, lanzándose en misiones evangelizadoras que buscaban acompañar tanto la fundación de barrios irregulares en las periferias de la ciudad, como acompañar y fundar comunidades de base en aquellos asentamientos con los cientos de desplazados que dejaba tanto la violencia en el campo, como los procesos de reordenamiento urbano.

Según datos de Planeación Municipal consultados por la investigación de (Calvo y Parra, 2012), más de una tercera parte de los núcleos clasificados como “piratas” por el municipio estaban ubicados al Nororiente de Medellín, donde se habían asentado pobladores para fundar los barrios de: La Salle (1939), Villa de Guadalupe (1943), Carambolas y La Cima (1945), Moscú (1945), Santa Cruz (1948), Germania (1945) y La Francia (1950). Barriadas que fueron conformadas en un proceso dual que combinaba la acción ilegal de toma y división de los terrenos, con la promoción y conformación de barrios por parte de las autoridades locales, quienes veían en estas prácticas, las formas de reubicar y contener las dinámicas de poblamiento que estaban presentándose en las zonas céntricas y estratégicas de la ciudad.

Algunas investigaciones adelantadas por el Municipio en el año de 1993, señalan por ejemplo ciertas de las deplorables condiciones socioeconómicas que padecían las poblaciones asentadas en dichos territorios, entre las que destaca el precario índice de sus ingresos familiares que rondaban entre 62 a 90 US$ mensuales (configurando el salario mínimo para la época), acompañado esto de una tasa de desempleo del 15,8 % en toda la ciudad, siendo la más alta del país durante el año de 1991 (Colombia, Consejería Presidencial para Medellín, Municipio de Medellín, CORVIDE y PNUD, 1993, p. 22-23). Condiciones que no se han visto modificadas estructuralmente en la actualidad, si se revisan los indicadores objetivos de pobreza y desigualdad presentados por las autoridades locales64.

También se destaca la baja cobertura educativa, la cual estaba ubicada para los estratos bajos-medios y bajos-bajos en tan solo el 53% y 38% respectivamente; sumado a las preocupantes condiciones de desnutrición infantil e insalubridad, así como los ascendentes y preocupantes índices de drogadicción que por supuesto tenían relación directa con la consolidación del fenómeno de narcotráfico y de violencia que se vivieron para la época en las esferas cultural, económica y política de la ciudad.

Son estos escenarios de precariedades socioeconómicas y de limitadas oportunidades de educación y desarrollo para la pululante población urbana, los que se conjugarán con el ascenso de una “naciente clase económica”, que desde mediados de la década de 1980 complejizaría de un lado la estrategia de desarrollo económico regional y nacional por las oportunidades de negocio y expansión comercial que ofrecían los altos ingresos económicos del narcotráfico para el país y en especial para la ciudad y la región. A la vez que fortalecería las dinámicas de conflictividad y disputa por el control político y territorial de dichas barriadas, al propiciar y financiar un sinnúmero de organizaciones armadas y de seguridad privada al servicio de este nuevo sector económico, el cual se organizaría en estructuras de control mafioso conocidas como las “oficinas”. Investigaciones recientes realizadas por el Observatorio de Seguridad Humana (OSH) de la ciudad muestran que dichas grupos

[e]starían integrados en su mayoría por personas en edades inferiores a los 35 años, [lo que] corresponde a su estrategia de utilización masiva de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y que registran las estadísticas de la ciudad, en donde el 76% de los homicidios ocurridos entre enero y octubre del 2010 tuvieron como victimas personas menores de 35 años y cuyo potencial móvil ha sido el enfrentamiento entre grupos y la consolidación del control territorial (OSH, 2012, p. 46).

Así mismo, estos estudios evidencian que: “Los niños, niñas, adolescentes y menores de 20 años, realizarían actividades relacionadas con drogas y armas, mientras los mayores, entre 20 y 35 años, tendrían funciones centradas en la administración de recursos económicos y coordinación de integrantes en las diferentes actividades delictivas” (OSH, 2012, p. 46); evidenciando con lo anterior que:

[Durante] las últimas tres décadas, las estructuras ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo han actuado a través de los grupos armados ilegales de carácter barrial de la ciudad, para obtener su control y poner en marca un modelo de seguridad y protección violenta, articulándose con sectores de la economía formal e informal, así como con sectores políticos y de la institucionalidad, de lo cual da cuenta las recientes investigaciones y sentencias judiciales por parapolítica en Antioquia y la condena contra el exdirector de Fiscalías de Medellín (OSH, 2012, p. 46).

En síntesis, puede apreciarse cómo en el contexto de disputa territorial que presenta la ciudad durante las últimas décadas, se han profundizado en mecanismos y conductas intimidatorias que refuerzan el control social a partir del afianzamiento del miedo y temor profundo hacia los integrantes y el accionar de dichas agrupaciones criminales, dinámicas que:

Entran en competencia con otras formas de poder territorial, construidas por el estado, en el ejercicio del monopolio de la violencia legítima, desencadenándose un conflicto de soberanías sobre un mismo territorio, entre el poder legal y visible (Estado), y un poder ilegal invisibles (los dominios armados ilegales). […] Es así como estas estructuras armadas ilegales no se centran en la pretensión de hacer desaparecer el Estado, sino que, por el contrario, se proponen su debilitamiento, de tal manera que puedan entrar a suplantarlo, configurándose así una especie de estado paralelo (OSH 2012, p. 47-48).

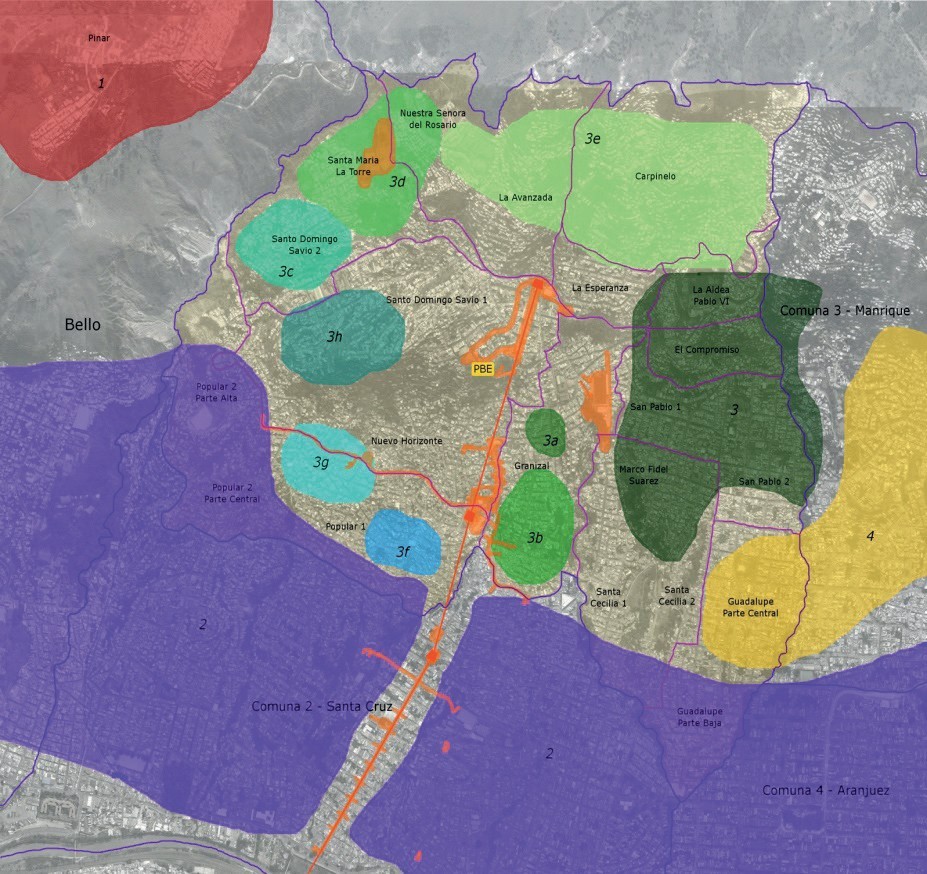

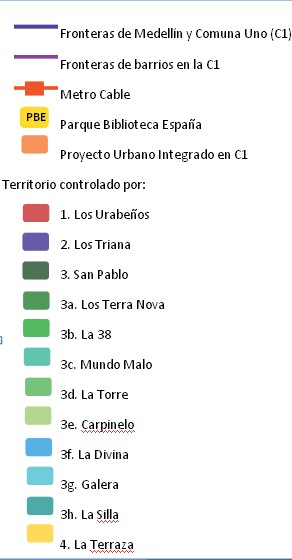

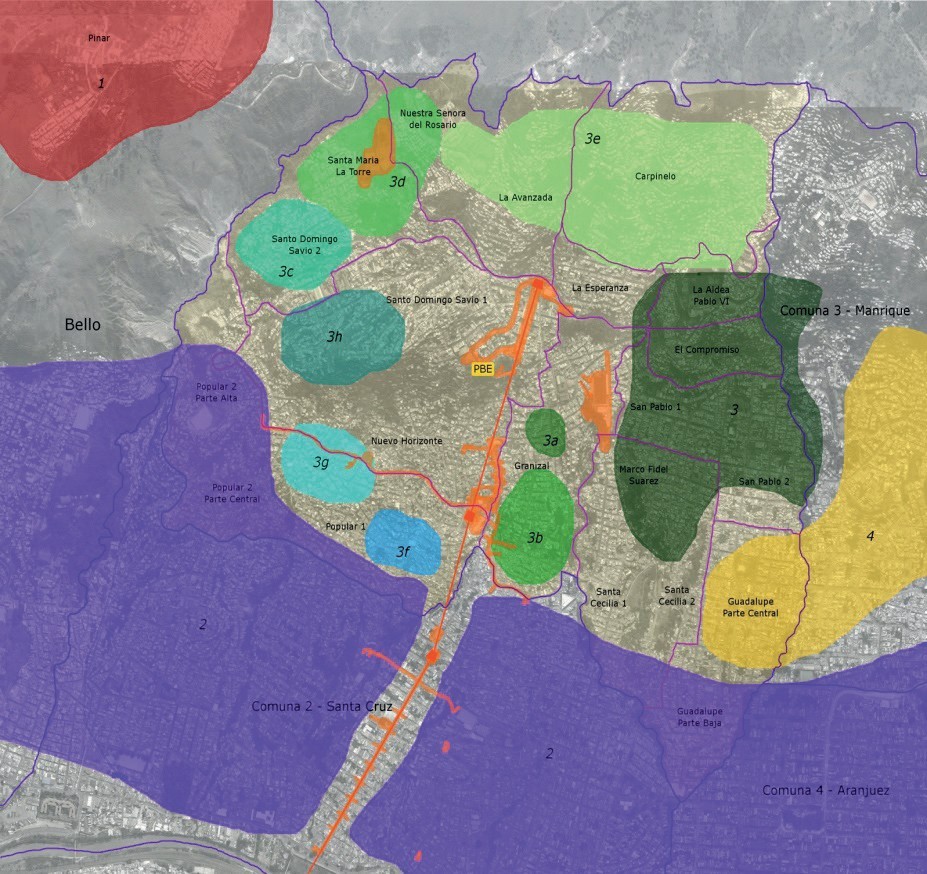

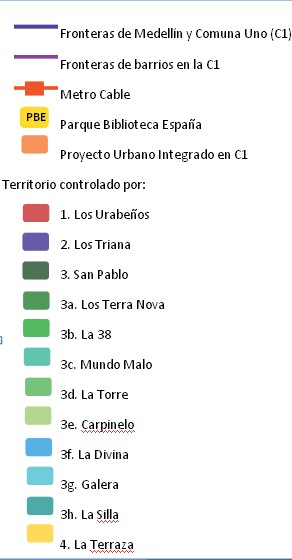

Una muestra fehaciente de dicho fenómeno lo constituyen los procesos de control territorial, político, económico y cultural efectuados en la comuna 1 Popular de la zona Nororiental de la ciudad, epicentro de emergencia y actuación de las prácticas de resistencia cultural a la guerra generadas desde las juventudes populares en las cuales se basa este ensayo (Ver Gráfico 1).

Fuente: McKinnon, 2012.

Los procesos de organización, resistencia y acción colectiva de las juventudes populares en la zona Nororiental de Medellín se han convertido en procesos que propician formas alternativas de ser y vivir la juventud en medio de un contexto de empobrecimiento y conflictividad permanente. No obstante, desde la década de 1990, la mayoría de reflexiones académicas y sociales se centraron en analizar y comprender la inserción social de los jóvenes en los procesos armados y de criminalidad organizada de la ciudad.

Lo anterior viene siendo contrastado durante la última década desde un esfuerzo liderado por diversas organizaciones sociales, ONGs y la misma institucionalidad por cambiar dicho imaginario, a través de la visibilización y posicionamiento de algunas políticas y programas en el campo de la formación ciudadana65, los cuales han sido objeto de sistematizaciones recientes (Londoño, Gallo y García, 2008) desde instituciones fortalecidas a mediados de la década de los noventa con recursos provenientes de la cooperación internacional y programas estatales como lo fue la estrategia de la “Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana”.

Ejercicios que buscaron canalizar parte de los recursos estatales y de la ayuda internacional al desarrollo que llegaba a la ciudad para contener y resolver parte la crisis social y el abandono estatal al que el Estado venía sometiendo a las comunidades periféricas de la ciudad y, en especial, a los sectores juveniles.

Una buena parte de estos programas se orientaron hacia el cambio de visión tradicional y peligrosista que se tenía de la juventud y sus procesos de organización y participación social y política (Abad Miguel, 2004); (López M., 2010) y (Londoño J. A. et al., 2008). Logrando avances de manera reciente en la realización de ejercicios de caracterización y diagnóstico participativos sobre el estado actual de los procesos de organización y actuación colectiva juvenil66, así como en investigaciones precisas que abordan los modos de subjetivación, las prácticas educativas y de participación, así como las narrativas y los repertorios de actuación colectiva usados por estas juventudes críticas y proactivas como las de (Cubides, Guerrero, Aladier, Hurtado y Restrepo, 2007) y (Hurtado, 2010).

Por lo que dichos procesos representan en cierto sentido una ruptura frente a aquellos fenómenos de estigmatización social y política prevaleciente hacia la juventud a finales de 1990; donde textos como: No nacimos pa’ semilla (Salazar, 1991), Rosario Tijeras (Franco, 1999); y películas como Rodrigo D. No Futuro (Gaviria, 1989), La vendedora de rosas (Gaviria, 1998), La virgen de los sicarios (Schroeder, 2000), entre otras, se impusieron como hitos en las formas de ver y entender a las juventudes populares como “el problema”, sin ahondar profundamente en las complejas causas económicas, sociales y culturales que propiciaron el asentamiento de una cultura narcoterrorista como referente de vida “exitosa” y “deseable” en la mayoría de los territorios empobrecidos de la ciudad.

En este sentido, podemos ver cómo la anterior concepción sociopolítica de la juventud en la ciudad da pie para analizar críticamente la constitución del “sujeto político joven” desde una perspectiva foucaultiana. En tanto que, las reflexiones respecto al sujeto y el poder que propone dicho autor se centran en una comprensión de los sujetos políticos ampliada, principalmente desde un plano que él denomina ético67, lo cual implica, entender al sujeto como un producto de sí mismo y su realidad, en contraposición con las relaciones de poder y conflicto presentes en las comprensiones disciplinares que los pretenden objetivar. Inaugurando así un método analítico que más que profundizar en las totalizaciones del análisis cultural o social, pretende develar la racionalización de las experiencias y sus relaciones frente a los mecanismos de poder (Foucault, 1988, p. 3-20).

Lo anterior facilita el entendimiento y problematización de aquellos mecanismos individuales y colectivos emancipatorios que los jóvenes vienen emprendiendo como los guetos, grupos de pares, expresiones estéticas y movimientos juveniles de resistencia al poder adulto e institucional. Experiencias que logran reconfigurar políticamente su subjetividad, en tanto ponen en tensión aquellos símbolos, comportamientos e imaginarios que desde el ordenamiento y la autoridad adulta se le han transmitido, recreando e irrumpiendo a través de diversas formas organizativas, de participación y movilización social y política generadas autónomamente en la urdimbre interna que sostiene y reproduce las dinámicas sociales, económicas y políticas del statu quo imperante.

Proceso que facilita al mismo tiempo la constitución de un sujeto histórico. En tanto dicha comprensión que los jóvenes alcanzan de sí mismos y su realidad de sometimiento, les permite reconstruir y apropiarse de determinados imaginarios e identidades móviles como las memorias culturales colectivas, que de manera individual y grupal impactan en los procesos de renovación, ruptura y cambio de las condiciones y formas de vivenciar sus contextos y territorios inmediatos, constituyendo si se quiere, una especie de “espíteme juvenil” que les facilita no solo su entendimiento como grupo social, sino la posibilidad de posicionar sus visiones, proyectos y condiciones de vida alternativa.

Elementos que se traducen en prácticas y discursos generadores de aquellos cambios que permean y trastocan tanto la continuidad como el desacoplamiento de determinadas formaciones y patrones socioculturales, tal como pueden ser: la justificación y reproducción de las violencias simbólicas y fácticas, la segregación y estigmatización de experiencias de religiosidad no hegemónicas como el budismo o el gnosticismo, la concepción tradicional de la familia nuclear y sus roles de poder y cuidado masculinos y femeninos, las formas de producción, reproducción y consumo dentro de la economía capitalista e industrias culturales, así como la vinculación o apatía frente a los ejercicios de participación social y política clientelar que se dan en sus localidades.

En términos teóricos, estos “movimientos juveniles” son caracterizados dentro de la tipología de los “nuevos movimientos sociales”; aduciéndoles características culturales y de actuación particulares más asociadas al campo de las reivindicaciones identitarias del reconocimiento y la inclusión política, e incluso de las reivindicaciones educativas, ecológicas y hasta anti-sistémicas. Es por esto que los procesos de actuación colectiva juvenil pueden entenderse como escenarios con la capacidad de agenciar múltiples potencialidades políticas, donde las propuestas de resistencia, renovación y cambio del ordenamiento y las desigualdades existentes son los ejes transversales de su quehacer orgánico, movilizador y de identificación o agenciamiento cotidiano.

Una de las aproximaciones que más se acerca a esta comprensión, es la desarrollada por (Martínez y Barragán, 2008) para quienes:

La lista de sucesos en los que los jóvenes son protagonistas de los movimientos sociales da muestra de un potencial ontológico en- tendido como potencial de actuar. Bajo esta premisa, se amplían las nociones cobradas por los sentidos que imprimen los jóvenes a sus luchas y formas organizativas; ya que son estas los escenarios en los cuales los y las jóvenes pasan a ser sujetos políticos que proponen una forma de agencia propia y contextualizada a sus realidades, es decir, se convierten en acción en el ejercicio de su libertad individual y al mismo tiempo en una perspectiva de liberación colectiva (p. 364).

Para estos autores, las formas en cómo los jóvenes se han vinculado a los procesos de transformación y lucha social en las diferentes latitudes del planeta, los hace proclives de analizar desde la categoría de multitud68. En este sentido, “los movimientos sociales se presentan como multitud porque no tienen la necesidad de buscar fuera de su propia historia y de su poder productivo los medios de llegar a constituirse en sujeto político” (Martínez y Barragán, 2008, p. 364).

Otra noción emergente en los análisis conceptuales que se vienen dando sobre los movimientos juveniles, es el representado por la “perspectiva generacional” (Botero, 2011). Dicha aproximación conceptual, propone retomar la historicidad desde las narrativas de los jóvenes en sus prácticas de acción colectiva, concibiéndolas como - narrativas afirmativas –; las cuales se orientan hacia la deconstrucción de la política como práctica adulto céntrica, dominada por una amplia gama de prácticas clientelares, burocráticas y conservadoras que resultan conflictivas y poco atractivas para el dinamismo y las necesidades de cambio y renovación que invocan las juventudes actualmente.

Por lo tanto, para dicho enfoque de análisis de los movimientos juveniles, las vinculaciones de los jóvenes a los movimientos sociales indican “tensiones, regularidades y distanciamientos a la luz de sus prácticas interculturales e intergeneracional” (Botero, 2011, p. 62). Por lo que se hace necesario centrarse:

En los contextos que han dado pie a las movilizaciones generacionales actuales, en las cuales los/as jóvenes forman minorías disidentes frente a los sucesos políticos del país: reconociendo cómo vienen irrumpiendo formas instituyentes de construir sentidos comunes – o sentido común -, frente a la naturalización de esquemas incorporados en los imaginarios y prácticas de injusticia, así como de violencias sociales, económicas, políticas y culturales (Botero, 2011, p. 62).

Razones que permitirían a su vez, el promover una historicidad desde las narrativas de los y las jóvenes en sus prácticas de acción política, las cuales constituyan un nuevo relato desde la generación actual, resignificando las otras generaciones.

En síntesis, el abordar las juventudes populares como movimiento social pasa por entenderlas como parte de la fuerza que ha impulsado los procesos de revolución y cambio social en la formación sociohistórica capitalista consolidada en la ciudad de Medellín durante las últimas décadas. Especialmente, en aquellos contextos de empobrecimiento y marginalidad crecientes, donde constituyen un amplio capital de renovación y emancipación colectiva, mostrando con el paso del tiempo, mayores niveles de organización, cualificación política y apoyo social para el despliegue de sus propuestas de actuación y transformación cultural, política e incluso económica.

El recorrido histórico y teórico que hemos hecho hasta el momento permitió dar respuesta a una parte importante de la pregunta referida a la dignificación de la historia de las juventudes populares. Al contextualizar las condiciones socio- históricas que condicionan el accionar político y cultural de estos jóvenes en el territorio, a la vez que dilucidaban las formas de intervención tanto institucional, académicas y que el mismo movimiento comunitario han aportado para la caracterización y diferenciación de las resistencias e identidades surgidas en los proceso de configuración de los sujetos políticos colectivos, cuya capacidad de agencia y actuación cultural colectiva siguen vigente y con grandes potencialidades. Seres que a través de dicho accionar promueven conscientemente un imperativo de lucha por transformar las injusticias e inconformidades que la sociedad en la que habitan, para quienes el miedo y la adversidad representan oportunidades políticas de concientización de sus pares y referentes adultos a quienes invitan constantemente a integrar sus luchas.

Es entonces pertinente abordar analíticamente el segundo cuestionamiento de esta disertación, el cual pretende visibilizar las memorias culturales colectivas como lugares de registro de los impactos concretos de la configuración de las resistencias simbólicas y políticas dadas en las prácticas culturales de los jóvenes; valorando de manera especial, las elaboraciones discursivas, pedagógicas y de socialización audiovisual que las juventudes populares han adelantado para el posicionamiento de sus apuestas. Huellas que se constituyen en fuentes primarias de la historicidad invisibilizada por la violencia y marginación antes expuesta, y en donde estos jóvenes exponen de manera clara sus reflexiones y propuestas de emancipación, evidenciadas por ejemplo en la siguiente visión propuesta sobre el campo cultural:

La cultura es la capacidad de hacer algo que impacte a la sociedad, son prácticas y creencias que les son comunes a muchas personas que comparten una misma historia, es así como al rechazar un modelo de vida impuesto por la televisión, la iglesia y el colegio, se genera una historia en común entre hombres y mujeres que no se niegan a lo que es cotidiano por simple rebeldía, sino ante todo, porque eso cotidiano es la dominación de unos sobre otros (hombres sobre mujeres, profesores sobre estudiantes, humanos sobre animales, patrones sobre obreros, y demás…). Decimos que es un sentimiento que va más allá de la rebeldía porque no es solo la negación, se trata de proponer algo nuevo, es así como se pasa de tener una actitud rebelde a una actitud revolucionaria donde el impulso del encuentro en los parches es la posibilidad de crear nuevas formas de vida. (Piedrahita, Castaño, Marulanda, Melguizo, Arboleda, Mira y Lopera, 2015, p. 7).

Este fragmento hace parte de uno de los ejercicios de sistematización y pedagogización de la memoria de la resistencia cultural a la guerra formulado por las y los jóvenes pertenecientes a diversos procesos organizativos y de actuación cultural de la Comuna 1 Popular de la zona Nororiental de Medellín. Lo retomamos porque constituye uno de los principales referentes comunicativos y de exploración de sentidos construidos por los jóvenes contemporáneos frente a las memorias culturales colectivas que transitan al interior de los proyectos de movilización y transformación colectiva. Dichas memorias hacen parte del proyecto de “revista EducAcción”, la cual es presentada el año 2015 como:

Una oportunidad pedagógica y política de reconstruir parte del legado de las resistencias culturales y artísticas que los y las jóvenes de la Comuna 1 Popular han fraguado durante la última década, buscando con cada una de ellas, oponerse y plantear alternativas éticas y dignas de vida ante un conflicto que se niega a desaparecer, que muta y se adecua constantemente a los cambios sociales, políticos y culturales del territorio (Piedrahita, et al, 2015, p. 7).

Intensiones y huellas que vienen siendo registradas, pero poco sistematizadas y visibilizadas desde las décadas de 1990. Al revisar los periódicos locales pueden hallarse referencias de la zona Nororiental de Medellín como principal escenario de experimentación de los procesos de resistencia comunitaria al conflicto, desde las iniciativas de festivales comunitarios y “Semanas por la Paz la vida y la Convivencia” (Echeverry, 1991, p. 6), que fueron dejando un legado de la festividad y el carnaval, como fuerzas motoras y de canalización de la energía y rebeldía juvenil hacia la vida, la dignificación y la exigibilidad política del derecho a la vida y la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas.

Formas de movilización que los jóvenes potenciarán durante toda la década del 2000 dada su constante y amplia participación en los Festival Comunitario por la vida69, promovidos desde las organizaciones sociales y comunitarias de la zona y la ciudad, así como por la creación de sus propios festivales alternativos zonales70 donde las expresiones estéticas y artísticas de las más diversas tendencias (teatro callejero, comparsas y grupos folclóricos, bandas de punk, ska, reggae, hip-hop y colectivos de grafitis) se vinculaban alrededor múltiples temáticas con la finalidad de compartir sus saberes y experiencias de cualificación organizativa, cultural y política desde ejercicios locales de trabajo en red que se daban en cada una de las cuatro localidades que componen la zona Nororiental.

Memorias que vienen siendo registradas y difundidas en una amplia variedad de formatos audiovisuales71 y virtuales como los cortos documentales, los blogs y algunas revistas o comunicados producidos desde las activistas y colectivos que conformaban las bases sociales de este movimiento popular juvenil72. Así lo podemos muestra el siguiente fragmento del comunicado generado en el marco del VI Festival Alternativo Zonal de Juventudes:

En la necesidad de recuperar nuestra historia el festival retoma prácticas tradicionales como las carreras en carros de rodillo, el convite, los juegos recreativos, las ollas comunitarias. Practicas nacidas en el barrio o en la vereda, pues tenemos una herencia que viene del campo, no olvidamos tampoco que esos fundadores y fundadoras se vinieron desplazadas o buscando el porvenir de la ciudad. Encontrar una huerta en carambolas o en la cruz no es de extrañar, pues es nuestra identidad y es allí donde esta nuestra mirada, hacia nosotros mismos, como no lo enseño José Martí, el prócer libertador de Cuba y como recientemente no lo recordó el bonito proceso venezolano: “Nuestro norte es el sur” (Comunicado VI Festival alternativo Zonal, agosto 2013).

Proyectos poco difundidos por los medios masivos, o locales, dada su alta carga política de resistencia cultural e ideológica a las dinámicas de homogenización consumista, patriarcal y militarista que el modelo de ciudad globalizada, emprendedora y pacificada vende cotidianamente como forma de marketing urbano que la posiciona recientemente como la ciudad más innovadora del mundo (Camargo, 2013), la cual no vacila en esconder las raíces e identidades rebeldes que se disputan cotidianamente la construcción de dicha ciudad vitrina, promotora de consumo cultural elitista como las ferias de moda, las bienales de arte moderno, arquitectura y urbanismo que se refuerzan y apoyan desde los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).

Vemos pues cómo en estos relatos evocan literalmente lo que la filósofa Judith Nieto (2006), ha denominado “el deber de la memoria”, entendido como forma de reafirmación de la identidad individual y colectiva, que en el caso de lo popular, resulta políticamente urgente resignificar y pocisionar dentro del contexto cultural urbano, dadas las múltiples influencias y dinámicas de alienación y manipulación que buscan moldear desde intereses económicos y culturales hegemónicos globales las formas de vida alternativas y en franca opocisión al capitalismo imperante.

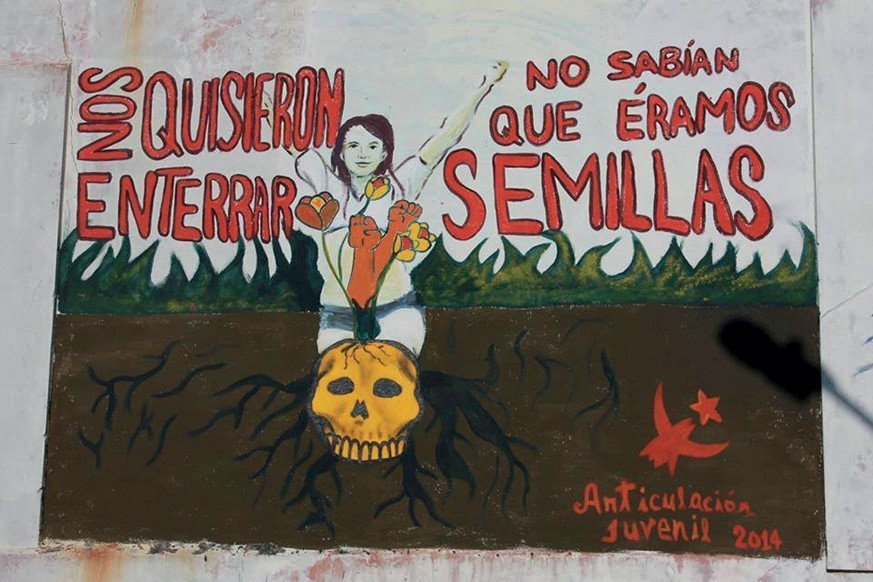

Otra de las evidencias empíricas que da cuenta de las expresiones y narrativas estéticas donde se ha hecho un uso político de la apropiación identitaria de la memoria colectiva de la resistencia, es el muralismo y el grafiti. Prácticas que como se pueden observar en la siguiente fotografía, contienen profundas críticas a las dinámicas de conflictividad desde las que se han instrumentalizado, estigmatizado y diezmado el potencial transformador y crítico de las juventudes populares de esta parte de la ciudad. De allí la necesidad de continuar ampliando los ejercicios de análisis hermeneútico de dichos repertorios culturales en los que se observa una apropiación y resignificación de las experiencias, símbolos y lenguajes de las violencias, a partir de la configuración de sistemas de representación que buscan combatir desde la cotidianidad (como el muralismo), la apatía e indiferencia a reconocer los profundos y degradantes efectos de dicha violencia estructural a los que se ha sometido históricamente a esta parte de la ciudad.

Fuente: Banco de Fotografía Escuela Popular Víctor Jara, 2014.

A modo de síntesis, este ensayo ha mostrado cómo las juventudes dignifican su identidad popular al reconocer los legados heredados de sus antepasados campesinos e indígenas, los cuales, como ya hemos ilustrado en la contextualización histórico-territorial de estas reflexiones, han poblado esta ciudad y muchas otras de América Latina, forjando iniciativas comunitarias que permiten desde la educación popular, la pedagogía crítica y la recuperación colectiva de su legado cultural y patrimonial, la ampliación de las resistencias simbólicas, discursivas y vivenciales que cada vez cuestionan e increpan las anomias y amnesias colectivas que pretenden imponer desde los discursos hegemónicos y los medios de comunicación de masas oficiales.

Aporte que propicia una mirada ampliada de la memoria, más allá de los juegos de reconstrucción de las atrocidades y vicisitudes padecidas en el marco del conflicto armado que hoy impera en Colombia como consecuencia de los procesos de negociación política con los diversos actores armados. Lo que ha permitido recoger en esta síntesis la intencionalidad ética y política de superar los olvidos selectivos de la historia de la subalternidad; historias que como hemos visto, se enmascaran hoy más que nunca desde las verdades amarillistas y macartistas de los grandes medios de des-información, pero que tienen cada vez mayor vigencia ante la ampliación de las contradicciones y conflictos dados al interior del organismo social que representan las ciudades como nichos y referentes de vida buena y exitosa en la sociedad capitalista.

Abad, M. (2004). Políticas de juventud. Conceptos y herramientas para la construcción de política de juventud en lo local. Tomo I y II: Las políticas públicas en el contexto de la población Juvenil. Medellín: Corporación Paisa Joven – GTZ.

Alianza Zonal de Formación y Fundación Sumapaz Medellín. (2012). Sistematización sobre dinamizas de organización y participación juvenil en la zona Nor-oriental, 2012. Documento de trabajo.

Botero, P. (2011). Movimientos generacionales a partir de cinco experiencias de acción política en Colombia. Nómadas, (34), 61-75. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502011000100005&lng=en&tlng=

Calvo, O. y Parra, M. N. (2012). Medellín (Rojo) 1968. Medellín: Planeta.

Camargo, M. P. (2013). Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/medellin-ciudad-mas-innovadora-del-mundo/334982-3

Colombia. Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, Municipio de Medellín, CORVIDE y PNUD. (1993). Programa integral de mejoramiento de barrios subnormales en Medellín (PRIMED): Estudio de factibilidad. Recuperado de http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc7145/doc7145-1b.pdf

Construyendo Poder Popular. (2013). 6 años de disidencia juvenil en la Zona. Recuperado de http://articulacionjuvenil-nororiental.blogspot.com/2013/08/6-anos-construyendo-nuestra-propia.html

Cubides, C. H., Guerrero P., Aladier S. J., Hurtado D. y Restrepo A. (2007). Jóvenes, participación política y formación democrática. Estudio comparado en Bogotá y Medellín. Nómadas (26), 2030-233. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105115241020

Echeverry A. O. (1991). Semana por la paz la vida y la convivencia. El Colombiano, Sección Ciudad, p. 6.

Foucault M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3-20. Doi: 10.2307/3540551

Franco, J. (1999). Rosario Tijeras. Medellín: Libros Tauro.

Hylton, F. (2007). Cambio radical de Medellín. New Left Review, (44), 66-85. Recuperado de http://newleftreview.es/authors/forrest-hylton

Hurtado G., D. (2010). Los jóvenes de Medellín: ¿Ciudadanos apáticos? Nómadas (32), 99-15. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n32/n32a12.pdf

Londoño, J. A., Gallo N. E. y García R. S. (2008). Formando juventudes: estado del arte de las propuestas formativas con jóvenes en el campo de la educación no formal en Medellin 2000-2006. Medellín: Corporación Región.

López, M. (2010). Contexto y condición de juventud: reflexiones para su comprensión. Medellín: Escuela de Animación Juvenil (EAJ).

Márquez V., F. (2005). Organizaciones juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín, estado de situación y propuestas para su fortalecimiento. Medellín: CELAJU.

Martínez, P. J. y Barragán G. D. (2008). Juventud y multitud: aproximaciones para abordar los movimientos juveniles. Tabula Rasa (9), 353-368. Recuperado de http://www.redalyc.org/html/396/39600917/index.html

McKinnon, V. (2012). ¿Espacio de empoderamiento? Una investigación sobre el potencial transformador del Parque Biblioteca España, en Medellín. Investigación realizada con recursos del Premio al Desarrollo Profesional 2012/ Programa de gobernabilidad, seguridad y justicia. Canadá: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CRDI). Documento de trabajo.

Nieto López, J. (2006). El deber de la memoria, la imposibilidad del olvido. Alcances ético-políticos. Reflexión Política, Año 8(15), 80-92. Recuperado de https:// dialnet.unirioja.es/ejemplar/144444

Observatorio de Seguridad Humana - OSH -. (2012). Control territorial y resistencias. Una lectura desde la seguridad humana. Medellín: La Carreta.

Piedrahita, U. J. (2014). Configuración del Movimiento Popular Juvenil. Estudio de caso: “el proceso de Articulación Juvenil. Tesis inédita en Ciencias Politicas. Universidad Nacional de Colombia. Medellín.

Piedrahita, U. J. (2015). VI Festival Alternativo Zonal. Video. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-D0Vc4HAtYg

Piedrahita, U. S., Castaño, A. F, Marulanda, N. J, Melguizo, Y., Arboleda, M., Mira, J. E. y Lopera, N. A. (2015). Medellín: Articulación Juvenil. Escuela Popular Victor Jara. Recuperado de https://www.academia.edu/22830842/EducAcci%C3%B3n_Pedagog%C3%ADa_para_la_Memoria

Red de Organizaciones Comunitarias (ROC) y Equipo Red Juvenil. (2011). La red de organizaciones comunitarias una experiencia de Articulación barrial zonal y de ciudad por una vida digna, sin miseria ni exclusión. Kavilando, 2(2), 184-188. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3860731

Salazar J., A. (1991). No nacimos pa’ semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín, 5a. ed. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Santos, de Sousa Boaventura (2009). Una epistemología del sur. México: Clacso, Siglo XXI Editores.

Zibechi, R. (2007). Autonomías y emancipaciones América Latina en movimiento. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Zapata, F. (2012). Marcha CARNAVAL NORORIENTAL. Video. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bvA3Nyxrq-4

62 La ciudad de Medellín está localizada en el Valle de Aburrá, en el centro del departamento de Antioquia. Junto con otros nueve municipios conforma el Área Metropolitana. El territorio municipal asciende a 37.621 hectáreas y está compuesto por 10.210 ha. de suelo urbano (27,1% del total) y (71,8%), de suelo rural de acuerdo con la clasificación del suelo definida en el Plan de Ordenamiento Territorial. En dicho territorio se calculan según proyecciones del Departamento de Planeación del Municipio una cifra de 2.464.322 habitantes para el 2015, de los cuales cerca del 23%, es decir, 563.731 habitan la zona Nororiental. Datos Tomados de: Municipio de Medellín, Proyección de Población 2006-2015. Convenio Dane - Municipio de Medellín, 2009.

63 Los combos y bandas de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá están ligados a los denominados por el Gobierno Nacional como Bandas Criminales (Bacrim) o Grupos Emergentes, tales como las Águilas Negras, Los Urabeños o Gaitanistas, Los Paisas, Los Rastrojos y La Oficina de Envigado. Para el OSH estos no son solo de delincuencia común, ni estructuras de delincuencia organizada con fines de narcotráfico, sino grupos que constituyen una continuidad de los grupos paramilitares, porque conservan la estructura de poder institucional, político y económico heredadas de los paramilitares, realizando una transmisión de los mandos militares y desagrupándose de la estructura aglutinante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero conservando su poder de incidencia directa en diferentes regiones. Tanto los combos y bandas, como las Bacrim o neoparamilitares son la expresión de la continuidad del conflicto armado en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Ver: Observatorio de Seguridad Humana - OSH -. (2012). Control territorial y resistencias. Una lectura desde la seguridad humana. Medellín: La Carreta, p. 44-54.

64 Mientras que para el conjunto del país la reducción de la pobreza alcanzó casi un 7% al año 2014, para ubicarse en un 28,5% de la población en condición de pobreza en la totalidad del país, la reducción para las trece áreas metropolitanas fue mayor al del conjunto del país con un 9,1%, y se ubicó en 15,9%. En el caso de Medellín se tuvo una reducción muy similar a la de las trece áreas con un 8,7%, para ubicarse en 14,7% de la población en situación de pobreza, frente a un 16% dado en el 2013. Lo cual significó aproximadamente que 358.845 personas (14,5 % del total de la población urbana) en Medellín tenían un ingreso mensual inferior a $233.361 COP [lo que equivale a cerca de 77 US$]. Datos tomados del Informe de Calidad de vida de Medellín 2014 Desigualdad, Pobreza y Demografía. Medellín Cómo Vamos. Junio de 2015. p. 12.

65 Tal es el caso de las casas juveniles 1990, los clubes juveniles del ICBF que aparecen a inicios del 2000, y más recientemente la política de participación y organización juvenil contemplada en el acuerdo 02-2000 o Política Pública de Juventud del Municipio de Medellín, y también el acuerdo 076-2007 por el cual se adopta el plan estratégico de desarrollo juvenil.

66 Uno de los diagnósticos más representativos, y que contó con el apoyo de varios organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UNESCO es Márquez V. Fulvia 2005. Organizaciones juveniles en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín, Estado de situación y propuestas para su fortalecimiento. CELAJU/Mede- llín. Otro diagnóstico más reciente, y que hace énfasis propiamente en las experiencias organizativas de la zona Nororiental de la ciudad, es el desarrollado por una plataforma interinstitucional de organizaciones comunitarias; ver ALIANZA ZONAL DE FORMACIÓN, 2012. sistematización sobre dinámicas de organización y participación juvenil en la zona Nororiental. Documento de trabajo. Medellín.

67 Según la teoría foucaultiana, existen diversos modos de objetivación a través de los cuales los individuos nos convertimos en sujetos: primero estarían los “modos de inquirir o investigar” (disciplinas que alcanzan el estatuto de ciencia: la gramática (desde el estudio del sujeto hablante); la economía (analizando el sujeto productivo); la biología (como campo de objetivación absoluta del ser viviente). Lo segundo, serían las denominadas “prácticas de escisión” donde el sujeto está separado de sí mismo y de los otros (tal es el caso de la psiquiatría con la distinción entre sujetos locos-cuerdos, la medicina y su distinción entre sujetos enfermos-sanos y la criminalística y su distinción entre criminales-muchachos buenos). A partir de este análisis, Foucault se propone construir un método para abordar el sujeto que no parta de las totalizaciones del análisis cultural o social, sino que parta del entendimiento de las relaciones de poder y las luchas de resistencias que los mismos sujetos asumen. Definiendo así al sujeto como “aquel que está sometido a otro a través del control y la dependencia. O aquel que se encuentra atado a su propia identidad por la conciencia y el conocimiento de sí mismo” (visión ética).

68 Para estos autores, es posible identificar los movimientos juveniles con el concepto de multitud elaborado por Hart- Negri en el contexto de análisis del imperio, en tanto les permite comprenderlos como un potencial para la resistencia, es decir, un poder político potencial que se manifiesta en los diferentes movimientos políticos juveniles que se han dado en la historia. Los cuales van desde los movimientos estudiantiles de Chile, Argentina (1918), hasta las recientes revueltas antiglobalización dadas en Europa y EEUU; pasando incluso por los sucesos de Chiapas (1994) y desde luego el emblemático hito de movilización y cambio cultural de 1968 y principios de la década de 1970 (Martínez y Barragán, 2008, p. 363).

69 Los Festivales Comunitarios por la Vida fueron una experiencia de organización y movilización comunitaria en la ciudad de Medellín surgidos en el 2002 desde la Red de Organizaciones Comunitarias (ROC), compuestas por las confluencias de cerca de 21 organizaciones sociales y comunitarias de toda la ciudad de Medellín, con el propósito de visibilizar las condiciones de marginación y vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores de la ciudad de Medellín. Para conocer más en detalle la trayectoria, auge y declive de esta propuesta comunitaria ver: ROC y Equipo Red Juvenil, 2011. “La red de organizaciones comunitarias una experiencia de Articulación barrial zonal y de ciudad por una vida digna, sin miseria ni exclusión”. Red de Organizaciones Comunitarias (ROC) y Equipo Red Juvenil. (2011). La red de organizaciones comunitarias una experiencia de Articulación barrial zonal y de ciudad por una vida digna, sin miseria ni exclusión. Kavilando, 2(2), 184-188. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3860731

70 “Los Festivales Alternativos Zonales de Juventud fueron escenarios de movilización, reflexión y resistencia a las prácticas de centralización, masificación e instrumentalización que la administración municipal venia promoviendo durante cada coyuntura del mes de julio (declarado desde el mes nacional de la juventud). Espacio que además contribuiría a la formulación de una Plataforma Zonal Juvenil, en la que confluirían aquellos liderazgos y expresiones organizativas interesadas en conformar y consolidar una propuesta de movimiento popular juvenil para la zona y la ciudad de carácter autónomo, democrático y proactivo”. Parte de: Piedrahita, 2014, p. 59-68).

71 Pueden encontrarse los videos producidos sobre dichos festivales en los siguientes enlaces:

Zapata, Fercho (2012). Marcha Carnaval Nororiental. En https://www.youtube.com/watch?v=bvA3Nyxrq-4

Piedrahita, Jonathan (2015). VI Festival Alternativo Zonal. En https://www.youtube.com/watch?v=-D0Vc4HAtYg

72 Uno de los Blogs digitales que contienen parte de los discursos, comunicados y posiciones juveniles construidas tanto desde los procesos colectivos como desde los activistas y liderazgos barriales, es el Blog de la Articulación Juvenil Zona Nororiental. En el cual, por ejemplo, para el año 2013 difunde el que fuera el comunicado del VI festival Alternativo Zonal de Juventudes en el cual se hizo un reconocimiento explícito a la necesidad de promover apuestas de encuentro y reflexión colectivas autónomas a los proyectos institucionales y la oferta que la industria cultural de la ciudad viene ofreciendo a las juventudes. Ver: Construyendo Poder Popular (2013). 6 años de disidencia juvenil en la Zona. En: http://articulacionjuvenil-nororiental.blogspot.com/2013/08/6-anos-construyendo-nuestra-propia.html