Diego Fernando Católico Segura2

Gerardo Santos3

DOI: 10.17533/udea.esde.v75n166a03

1 Artículo de investigación. Es derivado del proyecto “Transparencia en las administraciones públicas en Colombia”. Grupo: “Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia”. Línea: “Transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones”. Investigador principal: Diego Fernando Católico Segura. Coinvestigador: Gerardo Santos. Proyecto financiado por la Universidad de La Salle. Fecha de terminación 11 noviembre de 2017.

2 Docente Universidad de La Salle. Contador Público, Universidad Nacional de Colombia. Magister y Doctorando en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza (España). Grupo: “Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia”. Línea: “Transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones”. Correo electrónico: [email protected] ORCID: 0000-0003-0943-4609

3 Director del Programa de Contaduría Pública, Fundación Universitaria Unipanamericana. Contador Público, Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Grupos: “Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia” y “Grupo de Estudios en Gestión Empresarial”. Líneas: “Transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones” y “Dirección estratégica – Transparencia informativa y rendición de cuentas“. Correo electrónico: [email protected] ORCID: 0000-0001-8807-2372

El estudio evidencia la relación entre la corrupción y la transparencia de las administraciones públicas de los departamentos que acogen territorios de paz en Colombia, definidos en el marco de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Se evalúa si ha existido influencia de la corrupción en la divulgación proactiva de la información de las administraciones públicas ante la sociedad. Para ello, se diseñó un índice de transparencia (IT) y se vinculó con la cantidad de casos de corrupción que tienen incidencia en los 17 departamentos en los que se ubican dichos territorios. La relación se estudia desde la teoría de agencia, la cual explica el vínculo entre principal (ciudadanos) y agente (Estado) y los problemas de asimetrías de información que se dan entre estos. La existencia y el acceso a información pública pueden servir como una forma de acercar al principal y al agente, mitigando la discrecionalidad de los segundos y posibilitando el control por parte de los primeros. Los resultados indican niveles medios de transparencia y la existencia de una relación inversa con la corrupción, lo que reafirma que a mayor corrupción menor transparencia.

Palabras clave: transparencia; administraciones públicas; corrupción

The study shows the relationship between corruption and transparency in the public administrations of the departments that host peace territories in Colombia, defined in the framework of the National Policy of Consolidation and Territorial Reconstruction and the Peace Agreements between the national government and the FARC-EP. The paper assesses whether there has been influence of corruption in the proactive disclosure of information from public administrations to society. To this end, an index of transparency (IT) was designed and linked to the number of corruption cases that affect the 17 departments in which these territories are located. The relationship is studied from the theory of agency, which explains the link between principal (citizens) and agent (State) and the problems of information asymmetries that occur between them. The existence and access to public information can serve as a way to bring the principal and the agent closer together, mitigating the discretion of the latter and enabling control by the former. The results indicate average levels of transparency and the existence of an inverse relationship with corruption, which reaffirms that the greater the corruption, the less transparency.

Keywords: transparency; public administrations; corruption

Este estudo evidencia a relação entre a corrupção e a transparência das administrações públicas dos estados que acolhem territórios de paz na Colômbia, definidos no quadro da Política Nacional de Consolidação e Reconstrução Territorial e nos Acordos de Paz entre o Governo Nacional e as FARC-EP. Avalia-se se tem existido alguma influência da corrupção na divulgação proativa da informação das administrações públicas diante da sociedade. Para isto, foi criado um índice de transparência (IT) e foi vinculado com a quantidade de casos de corrupção que têm incidência nos 17 estados onde se localizam tais territórios. A relação estuda-se desde a teoria da agência, a qual explica o vínculo entre principal (cidadãos) e agente (Estado) e os problemas de assimetrias de informação que existem entre eles. A existência e o acesso à informação pública podem servir como uma maneira de aproximar o principal e o agente, minimizando a discricionariedade dos segundos e possibilitando o controle por parte dos primeiros. Os resultados indicam níveis médios de transparência e a existência de uma relação inversa com a corrupção, o que reafirma que quanto maior for a corrupção menor será a transparência.

Palavras-chave: transparência; administrações públicas; corrupção

La Organización de Naciones Unidas ha señalado

con preocupación la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea

la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar

las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y

al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley (ONU,

2003).

Transparencia Internacional considera la corrupción como el abuso del

poder para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2017). Sánchez y

Lehnert (2018), citando a Jain (2001) y Lange (2008), plantean que esta

ocurre cuando las personas con poder discrecional sobre los recursos

públicos intencionalmente desvían estos o pervierten las rutinas

organizacionales en su beneficio.

La corrupción se manifiesta en distintos ámbitos: el legislativo, correspondiente a las actuaciones que se llevan a cabo en las corporaciones públicas; el judicial, referido a las decisiones de los jueces; el administrativo, en relación con el abuso del cargo público, mediante el incumplimiento de normas jurídicas y el favorecimiento a quien otorga un beneficio; y el político, en el escenario del fraude electoral (Saiz, Mantilla & Cárdenas, 2011; Maldonado, 2011). Estas manifestaciones han afectado la institucionalidad de los países, siendo cuestionadas las políticas y la gestión pública, así como el uso de los recursos públicos, lo que ha llevado a la desconfianza e insatisfacción de ciudadanos con respecto a la actuación del Estado.

Además de algunos factores que se han identificado como causantes de la violencia en Colombia, tales como la falta de educación, la pobreza y la desigualdad, según la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987, el estudio de Sarmiento (1999) o el de López y García (1999) citados por Sánchez (2007), la corrupción ha sido catalogada como un factor que ha incidido en el conflicto armado (Yaffe, 2011; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

La desatención por parte del Estado de las necesidades básicas de la población y de sus reclamos sobre la desviación de los recursos públicos y la toma de decisiones políticas, han hecho que las manifestaciones de ciertos sectores trasciendan hacia expresiones violentas y a la consecuente represión del Estado. A esto se suman, el pasado elitista y bipartidista de la democracia “bloqueada” (Pachón, 2018) y los intereses partículares que han surgido en connivencia con actividades ilícitas como el narcotráfico y el paramilitarismo y con la presencia de grupos armados ilegales, configurandose una red de captura del Estado por medio de la influencia en política y en aspectos económicos y sociales, con efectos negativos en la gestión de las administraciones públicas nacionales y territoriales y dando lugar, a su vez, a espacios de violencia económica, política y social, tal como lo exponen de diversas maneras Moser (1999), Rubio (1999), Echandía (1999), Gaviria (2000) y Montenegro et al. (2000) citados por Sánchez (2007).

Medina (2010) señala que tales dinámicas:

…ya no se centran exclusivamente en aspectos económicos, sino, que se inscriben en un interés superior que es el del control político del Estado y el territorio, sus recursos, esferas de decisión, instancias administrativas en el orden local, regional y nacional y el sometimiento moral de significativos grupos poblacionales en lo que podría llamarse dinámicas de corrupción estratégica. (p.44)

Transparencia Internacional (2010) indica que la corrupción puede prevenirse mediante la transparencia en la gestión pública, lo cual encuentra sustento en el acceso a la información y con mejores mecanismos de control. Esto implica hacer visible la gestión realizada por los gestores públicos, ya que al tener acceso a la información que da cuenta sobre su quehacer, se permite que la sociedad conozca de sus actuaciones, omisiones y situaciones que pueden cuestionar o respaldar su gestión. Si bien esto no es lo único por desarrollar, si es el primer paso para ejercer control social y atacar el flagelo de la corrupción.

Por ello, en las últimas tres décadas se ha incrementado, en el ámbito mundial, el interés por el mejoramiento en la transparencia (Vera, Rocha & Martínez, 2015; Cerrillo, 2011; McDermott, 2010; Berthin, 2008; Martínez & Martí, 2006; The Carter Center, 2006; Martín, 2005), ya que se configura como un objetivo que está presente en todas las democracias contemporáneas (Moreira & Claussen, 2011), cuyos fines son aumentar la participación ciudadana, promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción (Farioli, Capanegra & Costa, 2015; Prakash & Sudan, 2014; Neuman, 2002). Sin embargo, estudios previos (García, 2013; Pina, Torres & Royo, 2007, 2010) han planteado que la información divulgada de forma proactiva se ve influenciada por la corrupción, de forma que, a medida que disminuyen los índices de corrupción, aumenta la información divulgada, por lo que parece razonable que una mayor corrupción dificulte la transparencia de las administraciones públicas.

Lo anterior lleva a un escenario en el cual la corrupción puede coaccionar el desarrollo institucional y, en este, las prácticas de divulgar información, ya que en escenarios de corrupción la información termina siendo un obstáculo (Searson & Johnson, 2010), es decir, lo que menos desea un actor corrupto es dar a conocer su gestión ante distintos grupos de interés.

En este sentido, el presente estudio aborda empíricamente la transparencia en las administraciones públicas en Colombia y evalúa su relación con la corrupción, considerando esta última una variable externa capaz de influenciar los índices de transparencia en este tipo de instituciones. El alcance de lo estudiado se hace en departamentos que históricamente han sido afectados por el conflicto armado y que hoy albergan zonas que se constituyen en territorios de paz, a partir de lo definido en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial y del acuerdo de “terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito por el Gobierno Nacional y el, hasta entonces, grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el año 2016.

Para ello, el documento se estructura en seis partes: la primera, la introducción que se ha realizado sobre el tema. La segunda, muestra los conceptos y aspectos abordados en investigaciones previas que enmarcan el tema objeto de análisis. La tercera, expone la metodología, la cual se concreta a partir de las hipótesis y los métodos de comprobación que se utilizan en el estudio. Las tres últimas partes, dan cuenta de los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se llega y las limitaciones de la investigación.

La transparencia se materializa a partir del acceso público a datos o información, esto es, al considerar la existencia o no de información y de sistemas que la generan, indicando lo que son, hacen, utilizan y producen las dependencias de gobierno o, incluso, sobre actos o productos de actores privados (Fox, 2007). Esta debe arrojar luz sobre las normas, planes, procesos y acciones, asegurando que los funcionarios públicos, gerentes, miembros del directorio y los empresarios actúan de forma visible y comprensible e informan sobre sus actividades, lo que implica que la sociedad pueda pedirles cuentas (Transparencia Internacional, 2017).

Lo anterior ha sido estudiado desde la teoría de la agencia (Sosa, 2011; Jensen & Meckling, 1976), al señalar que la existencia de una información pública transparente puede servir como una forma de acercar al principal (ciudadanos) y al agente (Estado), con el fin de mitigar las asimetrías de información y permitir un mejor control por parte de los ciudadanos. El acceso a la información permite contrarrestar el problema de asimetría de información en las organizaciones (Stiglitz, 1999). Esta lleva a la divulgación y a la apertura de los procesos de gestión y de toma de decisiones, así como a la publicidad respecto de los actores que han participado en ellos y los criterios y argumentos utilizados (Sommermann, 2010). Esta situación se traduce en la revelación de información por parte de las organizaciones, permitiendo a los agentes externos revisar y evaluar su funcionamiento interno (Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Piotrowski & Van Ryzing, 2007).

En este sentido, la transparencia debe permitir la visibilidad de la gestión realizada y ello implica la posibilidad de conocer sobre el quehacer de las instituciones (La Porte, Demchak & De Jong, 2002). A su vez, permite que los ciudadanos despierten políticamente, al involucrarse de forma más proactiva en las actividades gubernamentales (Ackerman & Sandoval, 2015), lo que contribuye en la mitigación de la discrecionalidad de los gestores públicos.

Para desarrollar lo anterior existe la transparencia activa, la cual se entiende como la divulgación voluntaria de la información de una entidad acerca de sus procesos de toma de decisiones, procedimientos, funcionamiento y rendimiento (Welch, 2012; Grimmelikhuijsen & Welch, 2012; Fox, 2007). En una sociedad basada en el conocimiento el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) favorece este tipo de transparencia. La disposición amplia, masiva y a menor costo de la información, posibilita la voluntad del gestor de disponer la información al público, trascendiendo el escenario de las solicitudes, peticiones y trámites en físico (Raupp & Gomes, 2016).

El acceso a la información a través del uso de las tecnologías, como lo es Internet, permite gestionar su publicación por medio de los sitios web de las instituciones. Este mecanismo reconoce la facilidad, el menor costo y la oportunidad de acceder a la información en tiempo real, de manera rápida y eficiente (Lara, Toledo & Gómez, 2012). Autores como Relly (2012) o Lio, Liu y Ou (2011) consideran que las TIC ayudan a eliminar las barreras sistemáticas en los países en desarrollo, pues representan un instrumento importante que ayuda a eliminar la corrupción. Por lo tanto, existe una contribución de las tecnologías a la reducción de esta problemática (García, 2013).

Por otra parte, la transparencia activa se ha materializado a partir de un mayor número de herramientas, ya sean del orden legal (leyes), administrativo (regulaciones) o de gestión (procesos y prácticas) (Villeneuve, 2014). En este sentido, se han emitido leyes de transparencia y de acceso a la información que posibilitan la divulgación de información a los ciudadanos (Farioli et al., 2015; Donaldson & Kingsbury, 2013; Relly & Sabharwal, 2009; Mendel, 2008), con el fin de responder a la demanda social por la información, como manifestación de transparencia que ha surgido desde los primeros años del siglo XXI (Ávila & Romero, 2013).

Es de señalar que el acceso a la información puede llevar no solo a conocer la gestión en las instituciones, sino sacar a la luz varios casos de corrupción y, con ello, incrementar el compromiso de la ciudadanía con estos asuntos (Prakash & Sudan, 2014). Esto ha sido estudiado por distintos autores para evaluar qué tanto las administraciones públicas son transparentes ante sus grupos de interés, a partir de la aplicación de las leyes de transparencia y de acceso a la información (Farioli et al., 2015; Arellano & Lepore, 2011; Searson & Johnson, 2010), encontrando que existen limitaciones en el cumplimiento de éstas al evidenciar bajos índices de divulgación de la información y, por lo tanto, considerando que esto puede ser un riesgo de corrupción en la gestión pública (García, 2013).

La corrupción es un problema que se encuentra presente en los países a nivel mundial. De acuerdo con las mediciones de Transparencia Internacional de 2016 y 2017 se evidencia que ningún país se acerca a una puntuación perfecta en el Índice de Percepción de la Corrupción4. Más de dos tercios de los países evaluados en el índice se ubican por debajo de 50 y la puntuación media es de 43. Colombia logra una nota de 37, lo que lo ubica entre los países que deben adoptar medidas que lleven a mitigar y prevenir dicho problema.

Por su parte, Transparencia por Colombia (2017) señala en su última medición 2015-2016 del Incide de Transparencia de las Entidades Públicas que, en el ámbito de las administraciones públicas territoriales (APT) departamentales, existen riesgos de corrupción que acechan la gestión pública. Las decisiones y acciones relacionadas con la contratación, el empleo público y la lucha contra la corrupción siguen sin tener los resultados que se esperan, lo cual da a entender que los diseños institucionales y los procesos de gestión de la mayoría de los departamentos del país son presa fácil de la corrupción, lo que pone en peligro el desarrollo y el bienestar de los colombianos.

Este diagnóstico de la corrupción tiene mucho que ver con la opacidad, el exceso de discrecionalidad y la debilidad de las regulaciones alrededor del proceso de gestión (Transparencia por Colombia, 2017), lo cual se refleja en los tipos de corrupción que se pueden llegar enfrentar.

Diversas clasificaciones se han realizado sobre la corrupción, en función de los análisis que con ella pretenda hacerse y de las posturas teóricas y metodológicas que se asuman. Begovic (2005) realiza una tipología en tres categorías: la primera pretende lograr acelerar la materialización de algún derecho del ciudadano o la entidad legal – corrupción sin robo; la segunda es aquella violatoria de las reglas legales o la aplicación parcial de éstas; y la tercera referida a la “captura del Estado”, orientada a cambiar las reglas y regulaciones que favorezcan el interés del corruptor.

Por su parte, Transparencia Internacional (2017) identifica la corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca: la de gran escala son hechos cometidos en el mayor nivel del gobierno y que permite a los gobernantes beneficiarse a expensas del bien común; la corrupción menor está representada por el soborno, entendido como un ofrecimiento para que otro realice una acción ilícita; y por último, la corrupción política definida como la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Ante estas representaciones de la corrupción, Transparencia Internacional (2010) ha instado a los países a reforzar sus procesos de rendición de cuentas y transparencia, ya que se consideran que son fundamentales para restaurar la confianza y hacer retroceder la ola de corrupción.

Los territorios de paz, siguiendo la denominación dada por el monitor ciudadano de Transparencia por Colombia, se definen como aquellas zonas geográficas que acogen los municipios de consolidación territorial, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) (Transparencia por Colombia, 2017). Los municipios de consolidación territorial son el resultado de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, 2014), cuyo objetivo principal es la consolidación de la presencia efectiva de la institucionalidad estatal en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, los cultivos ilícitos y las bandas al servicio del narcotráfico, que son las principales amenazas a la seguridad nacional y ciudadana, y han impedido que Colombia alcance su potencial de crecimiento y prosperidad.

Por su parte, las 20 ZVTN y los 7 PTN, derivados de los acuerdos firmados con las FARC-EP, son áreas temporales y transitorias, definidas, delimitadas y concertadas entre el Gobierno Nacional y esta guerrilla para llevar a cabo el proceso de dejación de armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad de este grupo armado. Los departamentos en los que se ubican las ZVTN, los PTN y los 58 municipios de consolidación territorial, son: Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Meta, Guajira, Chocó, Córdoba, Guaviare, Sucre, Valle del Cauca y Bolívar.

Ahora bien, para el caso de los territorios de paz, Transparencia por Colombia (2017) ha realizado una clasificación de los tipos de corrupción. Esta clasificación contempla cinco categorías: corrupción administrativa; corrupción política; captura del Estado; corrupción privada, y otros. La corrupción administrativa corresponde a la reproducción de distorsiones en la etapa de la implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones formuladas e instituidas. Por su parte, la captura del Estado es entendida como una especie de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados tienen influencia en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas para favorecer sus propios intereses egoístas en detrimento del bienestar colectivo. La corrupción política es aquella que da cuenta de la violación de deberes posicionales para el beneficio personal, en donde por lo menos una de las partes involucradas ha de cumplir un cargo de carácter político o público. Finalmente, la corrupción privada se puede entender como los comportamientos desviados de los centros de poder y de decisión en las empresas en beneficio de los administradores, empleados o personas cercanas a ellos, en detrimento de los intereses privados y colectivos de la empresa y en contra de las reglas que amparan el sistema de libre competencia.

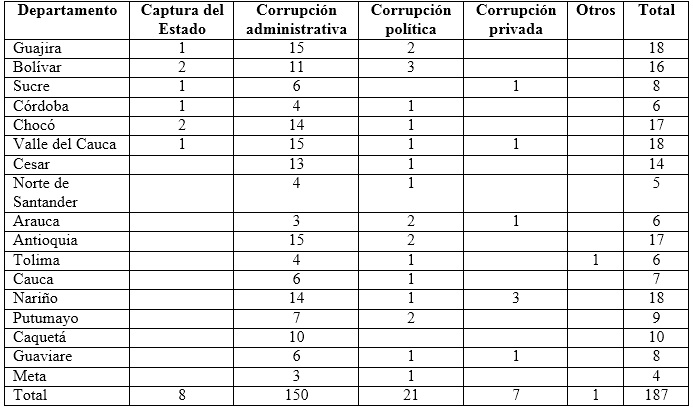

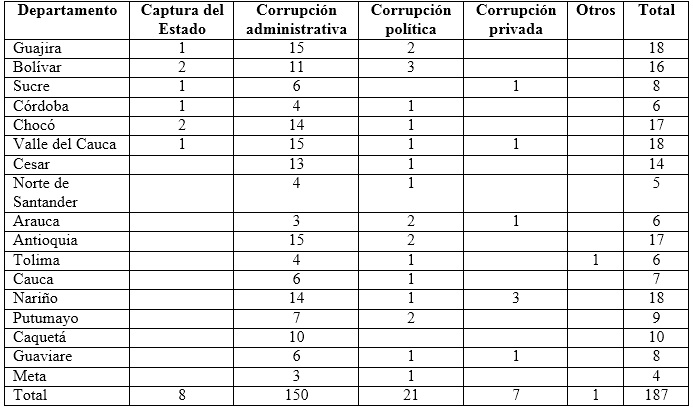

La presencia de casos de corrupción evidenciados por Transparencia por Colombia (2017) en los departamentos que se ubican los territorios de paz, se muestran en la Tabla 1. Los casos reportados por esta entidad están asociados a aquellos hechos de corrupción que han ocurrido o que han sido sancionados entre 2010 y 2016.

Fuente: Elaboración propia, con datos del Monitor Ciudadano de la Corrupción (Transparencia por Colombia, 2017).

Como se aprecia en la Tabla 1, la mayor frecuencia de casos ha tenido lugar en los departamentos de Nariño (18), Valle del Cauca (18) y Guajira (18), en contraste con Meta (4) y Norte de Santander (5) donde se registra la menor cantidad. Así mismo, se observa que los casos se asocian principalmente con corrupción administrativa (150) y en menor medida con corrupción privada.

Se trabaja con las Administraciones Públicas Territoriales (APT), ubicadas

en los 17 departamentos que acogen territorios de paz, ya que allí se

localizan las 27 Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización,

definidos en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las

FARC-EP y los 58 municipios de consolidación territorial, que fueron

seleccionados por el Gobierno Nacional en el marco de la implementación de

la política de “Consolidación y Reconstrucción Territorial” iniciada en

2014 (Transparencia por Colombia, 2017).

A partir de lo descrito en el segundo apartado, surge la primera hipótesis de investigación, la cual plantea:

H1: Existen limitaciones en la transparencia activa de las APT ubicadas en los departamentos que son territorios de paz en Colombia, a partir del acceso a la información en sus sitios web.

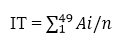

Con esta hipótesis se determina el grado de transparencia activa de las APT y, con ello, se evalúa la contribución que se hace para mejorar la cercanía que pueden lograr los ciudadanos con este tipo de instituciones. Para resolver esta hipótesis, se propone un índice de transparencia (IT), tal como se ha planteado en investigaciones previas (Coy & Dixon, 2004; Bravo, Abad, Trombetta & García, 2010), lo cual ha sido útil para determinar los grados de divulgación de la información. El IT se construye a partir de los requerimientos de información establecidos en la Ley 1712 de 2014, la cual configura los lineamientos en materia de transparencia y acceso a la información pública para las entidades estatales en Colombia.

Para la determinación de los valores del IT se considera la información publicada en los sitios web de las APT, a partir de la definición de 49 aspectos requeridos en la Ley. El tiempo en el cual se realizó la indagación de los datos en los sitios web fue en el mes de mayo de 2016. Los aspectos se evalúan de manera dicotómica (Cooke, 1989), asignando el puntaje de “1” si el aspecto se encuentra en la página web de la manera que expresamente se indica en la Ley y el puntaje de “0” si la información no está o no se encuentra en las condiciones establecidas. Las puntuaciones obtenidas son agregadas en IT, el cual se calcula de la siguiente manera:

Donde Ai son los aspectos publicados de la información y “n” es el número total de requerimientos exigidos en la Ley (n=49). Con la puntuación del IT se obtiene el grado de divulgación de la información, de tal manera, que se entiende que H1 se rechaza en el caso que todas las entidades logren una puntuación en el rango de 0.91 – 1.0, es decir, que logran un alto nivel de divulgación y, por ende, de transparencia activa.

Investigaciones previas han evaluado la existencia de factores que pueden llegar a determinar los grados de divulgación de la información, considerando aspectos asociados con el color político del ejecutivo, competencia electoral, nivel de endeudamiento y participación electoral (Polo, 2011), la emisión de bonos municipales, el nivel de ingreso y de educación de los ciudadanos (Serrano, Rueda, & Portillo, 2009), el nivel de inversiones y la competencia política (Cárcaba & García, 2008), la riqueza de la ciudad, la presencia de información auditada, el tamaño de la ciudad, el estilo de la administración pública, la penetración en internet y el nivel de corrupción (Pina et al., 2010).

Con respecto a estos factores, la presente investigación se concentra en evaluar la influencia que tiene la corrupción en la transparencia activa. Autores como Relly (2012) han demostrado que la presencia de una legislación de acceso a la información o un proyecto de ley no afecta la corrupción, por lo que pareciera ser que, aunque existe una relación entre corrupción y transparencia, todavía no existe consenso sobre su efectividad.

Sin embargo, la relación que se estudia en el presente artículo reconoce la influencia que tiene la corrupción en la transparencia y no la influencia que tiene la transparencia en la mitigación de la corrupción. Así, investigaciones previas (Lara et al., 2012; Pina et al., 2007; Kim, 2007) han planteado una relación inversa entre el índice de corrupción y el grado de divulgación de información, de forma que a medida que disminuye la corrupción, aumentará la información divulgada a través de Internet. García (2013) plantea que parece razonable que una mayor corrupción dificulte la transparencia de los organismos públicos; no obstante, considera que no se ha profundizado suficientemente sobre este determinante, lo que justifica aún más la relación que se plantea empíricamente en el presente estudio. Por lo anterior, la segunda hipótesis se plantea en los siguientes términos:

H2: Existe una relación inversa y significativa entre corrupción y el IT de las ATP, lo que demuestra que la corrupción se configuraría en un factor que limita el acceso a la información en estas instituciones en Colombia.

Para probar la hipótesis se considera la existencia de distintas mediciones con respecto a la corrupción. Autores como Saiz et al. (2011) y Golden y Picci (2005), han planteado la presencia de medidas de corrupción basadas en estadísticas judiciales, en percepciones, en estadísticas de victimización o aquellas que se denominan “objetivas”. Como ejemplos de estas mediciones se encuentra el Índice de Percepción de la Corrupción que genera anualmente Transparencia Internacional, el cual se establece a partir de la percepción sobre la corrupción que tienen funcionarios públicos, investigadores y políticos; el Business International que elabora el Economist Intelligence United, el cual se basa en encuestas a expertos, empresarios y consultores; y el Barómetro Global de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos que viven en 20 países de América Latina y el Caribe, a quienes se les indaga sobre experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y sobre percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Sin embargo, cada vez cobra mayor fuerza el uso de medidas objetivas que se basan en datos “duros” como, por ejemplo, la Guía Internacional de Riesgo País elaborada por el Political Risk Service, la cual busca determinar la medida en que los funcionarios demanden y cobren efectivamente pagos “especiales”, o la propuesta por Golden y Picci (2005), a partir de las comparaciones de los costos de las inversiones públicas. Estas últimas se consideran mediciones emergentes que buscan estudiar el fenómeno de la corrupción a partir del abordaje directo de los casos de corrupción y de sus características, lo cual permite trascender de apreciaciones subjetivas que tienen las demás mediciones.

Para el caso colombiano, Transparencia por Colombia en el año 2017, ha identificado casos de corrupción y sus características (fechas, tipo de corrupción, monto en juego, sector y tipo de delito, actores y situación judicial), mediante los hechos de corrupción evidenciados por los medios de comunicación entre 2010 y 2016. Esta medición parte de la indagación en el archivo digital de prensa del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que cuenta con notas de 10 medios nacionales y regionales, la cual se complementa con la consulta de los boletines de los órganos de control: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, identificando de esta manera 187 hechos de corrupción (ver Tabla 1), los cuales se toman de base para los departamentos que se abordan en el presente estudio.

Estos datos resultan ser más objetivos que los previstos en las encuestas de percepción y de victimización. No obstante, tienen una limitación importante y es el sesgo que pueda presentarse en los medios de comunicación al no publicar todos los hechos de corrupción dados los intereses creados con ciertos agentes públicos o privados.

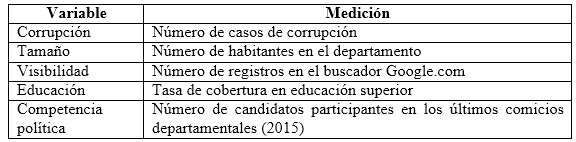

A partir de lo anterior y para probar la influencia de la corrupción en la transparencia, se hace uso de un modelo de regresión lineal múltiple, en el cual se considera como variable dependiente el IT y como independiente la corrupción, la cual se mide a partir de su incidencia dada la cantidad de casos de corrupción que se han expuesto en los últimos años y que han involucrado a las APT de los departamentos que se han catalogado como territorios de paz.

El modelo propuesto incorpora como variables de control el tamaño, la visibilidad, el nivel de educación y la competencia política, las cuales ya han sido abordadas y probadas en investigaciones previas (Lara et al., 2012; Polo, 2011; Relly & Cuilier, 2010; Serrano et al., 2009; Caba, Rodríguez & López, 2008; Gandía & Archidona, 2009; Cárcaba & García, 2008; Kim, 2007) como posibles determinantes de la transparencia en las organizaciones. Por lo tanto, el modelo de regresión tiene la siguiente expresión formal:

Donde, las variables se miden de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia

Los valores estadísticos básicos que se han obtenido en la variable dependiente y en las independientes, se muestran en la Tabla 3.

Fuente: Cuadro de salida de SPSS 22.

De la variable dependiente, se observa que el grado de divulgación de información, medido por el IT, obtiene un promedio por encima del 50%, siendo esto un grado de transparencia activa medio, no siendo muy distinto entre las entidades, como se evidencia en la desviación estándar. Estos resultados son coincidentes con investigaciones previas (Villeneuve, 2014; Católico, Gómez, & Gómez, 2014; García, 2013), al observar que aun existiendo la obligación de divulgar información, las administraciones públicas no logran resultados favorables en su conjunto y, por lo tanto, deben seguir avanzando para configurar un escenario de transparencia, ya que como lo plantea Cerrillo (2011), la transparencia es uno de los principales retos para las APT en la sociedad de la información para acercar la gestión pública a los ciudadanos, con el fin de mejorar su legitimidad democrática.

Pueden existir distintas razones que explican estos resultados: una primera, es como lo enuncian Olavarría, García y Allende (2014), quienes ante resultados desfavorables en la aplicación de leyes de transparencia encuentran que los funcionarios públicos muestran un notorio compromiso con los ciudadanos y con el ejercicio del “Derecho a saber”, pero argumentan tener un conocimiento limitado de la ley. Una segunda razón que se ha encontrado es que existen administraciones públicas que disponen de enormes volúmenes de información en bases de datos cerradas, sólo accesibles a un reducido número de individuos u organizaciones, generando una gran asimetría de información (García, 2013). Una tercera razón corresponde a la falta de apropiación por parte de los gestores públicos, al no dimensionar esta ley como un derecho fundamental, por lo que no le dan la relevancia que corresponde. Autores como Sandoval (2013) han planteado que el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos no debe ser concebido solamente como una buena idea para mejorar la imagen o higiene de la administración pública, sino como una parte constitutiva del derecho fundamental a la información que es absolutamente crucial dentro de la actual era de la información. Una cuarta razón, puede corresponder a que las administraciones públicas territoriales siguen habituadas a publicar su información por las vías tradicionales aun existiendo las nuevas tecnologías (Pina et al., 2010) y, por lo tanto, pueden estar privilegiando otros canales para posibilitar el acceso a la información.

En este sentido, la primera hipótesis planteada en el estudio no se rechaza, por lo que las APT de los departamentos estudiados deben asumir una mayor responsabilidad frente a la rendición de cuentas hacia la sociedad, posibilitando un mayor uso de medios de comunicación, como son sus sitios web, y que lleven a una mayor transparencia ante los ciudadanos, al mejorar su relación con éstos y al disminuir la pérdida de legitimidad que se experimenta hoy en día.

Como se estableció en la metodología, la segunda hipótesis se resuelve a partir de un análisis multivariante considerando para ello un modelo de regresión lineal múltiple. Por ello, se muestra en primera instancia el cumplimiento de los supuestos básicos de normalidad y multicolinealidad de las variables trabajadas para luego mostrar los resultados que arroja el modelo.

Se han aplicado los test estadísticos para determinar la normalidad de los datos. De acuerdo con el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) se observa normalidad en la variable de IT al señalar que el p-valor (,200) no permite rechazar la hipótesis de normalidad, lo cual se ratifica al aplicar el test de Shapiro-Wilk el cual arroja un p-valor de ,990. En cuanto al análisis de multicolinealidad, se calculó el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para las variables independientes, mostrando que cada una de ellas se encuentra por debajo de 10, es decir, que no se evidencia problemas de correlación entre las variables.

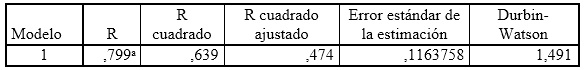

Asimismo, se aplicó la prueba de Durbin-Watson para efectos de detectar la autocorrelación en los residuos. La prueba arroja un valor de 1,491, dato que se encuentra en el intervalo de 0,664 y 2,104 aplicable para una muestra de 17 observaciones, al nivel de significancia del 5% y un K=5 (Nº de regresores del modelo), lo que permite determinar que las observaciones adyacentes no están correlacionadas.

De acuerdo con el análisis de regresión, el R2 ajustado es del 47,4%, lo que significa que alrededor del 47% de las variaciones en el IT podrían explicarse a partir de las variables independientes trabajadas (ver Tabla 4).

a. Predictores: (Constante), Compt_polit, Visibil, Corrupción, Educac, Tamaño

b. Variable dependiente: IT

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 22

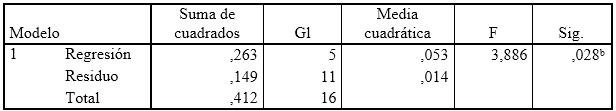

De esta forma se encuentra que el modelo propuesto resulta ser explicativo, ya que de acuerdo con el análisis de ANOVA se muestra un p-valor de ,028 (ver Tabla 5), lo que a un nivel de significancia de ,05 permite deducir que es un buen modelo de predicción del IT.

a. Variable dependiente: IT

b. Predictores: (Constante), Compt_polit, Visibil, Corrupción, Educac, Tamaño

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 22

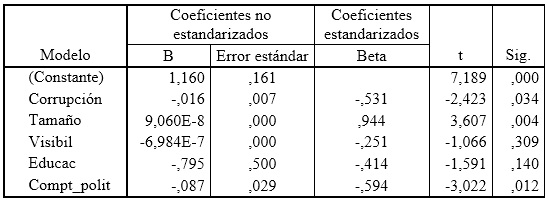

Con respecto a la dirección de la relación entre la variable dependiente (IT) y las variables independientes, los resultados de la regresión muestran una relación inversa entre el IT y la corrupción (-,016) y estadísticamente significativa a nivel ,05 (p-valor ,034) (ver Tabla 6).

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 22

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis de la investigación. Esto significa que una mayor incidencia de la corrupción crea una mayor probabilidad de que los gestores públicos limiten el acceso a la información, por lo que existe una influencia de la corrupción en la transparencia de las APT. Este hallazgo está en consonancia con García (2013), Lara et al. (2012), Pina et al. (2007) y Kim (2007), quienes han planteado una relación inversa entre el IT y el grado de divulgación de información. Relly y Cuiller (2010) señalan que la existencia de dicha relación inversa es el resultado de la promulgación de una política de transparencia que se traduce en una percepción favorable de lucha contra la corrupción, logrando mitigar posibles casos a futuro.

Los resultados también muestran que existe una relación positiva entre el IT y el tamaño. Autores como Carcaba y García (2008) argumentan que las organizaciones más grandes presentan mayores asimetrías de información entre los agentes y los principales y, por tanto, mayores costos de agencia surgidos por tales asimetrías. Para reducir los costos de agencia, las organizaciones más grandes divulgan más información que las de menor tamaño. En este sentido, las APT pueden ver reducidas las asimetrías informativas que surgen entre los políticos de un departamento de gran tamaño, ocupados en gestionar un complejo entramado de servicios a lo largo de un extenso territorio y sus ciudadanos, de cuyo voto dependerá la reelección.

No obstante, Polo (2011) argumenta que el signo de la relación tamaño y transparencia puede ser ambiguo. Por un lado, se puede esperar que la proximidad entre el electorado y el poder político mejorara el proceso de rendición de cuentas (signo negativo). Sin embargo, también es posible que la dotación administrativa de los municipios sea más deficiente en los de menor tamaño, de manera que no puedan hacer frente, al menos a tiempo, a todas sus obligaciones de disposición de información (signo positivo).

De igual forma, los resultados muestran una relación inversa y significativa entre el IT y la competencia política (-,087). No obstante, esto es contrario a lo que se ha argumentado en investigaciones previas (Caba et al., 2008 y 2014; Carcaba & García, 2008), pero sí coincide con los hallazgos obtenidos por Relly y Cuiller (2010) quienes también señalan lo contradictorio de sus resultados con respecto al pluralismo estructural, ya que se esperaría que este aumentará la presión por la transparencia (Armstrong, 2009).

Frente a lo anterior, la literatura de las ciencias políticas ha planteado que la fuerte competencia entre partidos políticos proporciona un incentivo para que las autoridades regionales y nacionales ejerzan influencia sobre la burocracia (Dye & Robey, 1980), ya que los adversarios políticos reclamarán a quien gobierna una gestión responsable, haciendo pública cualquier desviación de su programa electoral. Por tanto, la oferta de potenciales ocupantes del cargo y el correspondiente riesgo de derrota en futuras elecciones reduce la desviación entre los intereses de los votantes y los agentes políticos (Carcaba & García, 2008). En este sentido, los gestores públicos estarán interesados en someter a control la ejecución de sus promesas preelectorales si desean mantenerse en su cargo durante varios mandatos, siendo mayores sus incentivos a hacerlo cuanto mayor es la competencia política.

De acuerdo con la revisión de la literatura realizada, el presente estudio es pionero en evidenciar la relación de la transparencia activa con la corrupción en las administraciones públicas territoriales en Colombia, teniendo la segunda, influencia sobre la primera. Asimismo, integra una medida “objetiva” sobre la corrupción, logrando resultados más confiables que cuando se utilizan medidas de percepción de la corrupción.

Al examinar el vínculo entre la corrupción y la transparencia activa se muestra una relación inversa y significativa. Esto permite concluir que existe una influencia de la corrupción en las prácticas de divulgación proactiva de la información, lo que se traduce en una limitación en el acceso a la misma, dado que existen incentivos para que los gestores públicos que son corruptos eviten hacer visible su gestión ante los ciudadanos. Este hallazgo aporta evidencia a la literatura sobre este tipo de causalidad, más aún, cuando estudios previos han planteado que no existe un consenso sobre la relación entre estas variables.

Adicionalmente, se evidenció que factores como el tamaño y la competencia política logran tener un grado de relación con la transparencia activa. Sin embargo, los resultados con respecto a la competencia política son contradictorios frente a lo expuesto en la literatura previa, por lo que se demanda a futuro seguir realizando investigaciones y reflexiones que puedan llegar a explicar dicho resultado.

Teniendo en consideración que la revelación de la información tiene como objetivos mejorar la transparencia activa y posibilitar el derecho de acceso a la información, la investigación realizada reveló que en los 17 departamentos analizados estas prácticas deben ser objeto de mejoras por parte de las administraciones públicas, en la perspectiva de dar cuenta no solo de sus estructuras y datos básicos generales, sino de sus lógicas de funcionamiento, de aplicación de procedimientos y de toma de decisiones, pues son estos asuntos los que favorecen en el ciudadano el conocimiento respecto de las actuaciones y resultados de la administración y el empoderamiento para una posible acción cívica o política por vías pacíficas y en el marco de la legalidad.

Tratándose de territorios en los que durante décadas han confluido diversos actores armados que a través de prácticas corruptas han, en muchos casos, doblegado la institucionalidad y orientado la gestión de los territorios, las cifras demuestran que se deben hacer múltiples esfuerzos en el combate a la corrupción, en procura de reflejar conductas y cifras de transparencia más alentadoras que los niveles medios presentados en este estudio. Esto requiere que, a su vez, las gobernaciones estudiadas consideren la información que como mínimo se ha establecido publicar y aquella que voluntariamente permita entender de manera integral la gestión realizada.

Al tener como problemática de referencia la corrupción, se debe avanzar en realizar estudios que analicen qué tanto la transparencia activa ha mitigado este problema, considerando, para ello, la realización de trabajo en terreno, buscando fuentes distintas a las propias entidades de gobierno, que den cuenta al respecto y se aborde esta relación desde otros referentes teóricos como podría ser desde la teoría de la legitimidad, con el fin de aportar mayores elementos que permitan transformaciones sociales concretas que vayan más allá de la visión gubernamental y de los órganos de gobierno. De igual forma, se debe avanzar en evaluar si esta relación entre transparencia y corrupción persiste al incluir la totalidad de las administraciones públicas departamentales, lo cual también se podría probar al avanzar con las administraciones municipales y de manera comparativa con otros países del mundo, de tal manera que se puedan incluir otros factores que puedan determinar las prácticas de acceso a la información en este tipo de instituciones.

Resulta conveniente adelantar investigaciones que logren observar y evaluar este tema a lo largo del tiempo, para efectos de considerar la efectividad que hayan tenido los lineamientos en materia de transparencia en las administraciones públicas. De igual manera, que sirvan de base para que la sociedad conozca que, ante hechos de corrupción, los agentes corruptos buscan escenarios de ineficiencia administrativa y de secretismo en la gestión, generando una opacidad que limita el control social.

Finalmente, siguiendo a Perry y Saavedra (2018), respecto de algunos elementos constitutivos de una estrategia integral contra la corrupción, y a manera de recomendaciones, debe hacerse un esfuerzo sostenido en estos territorios, que produzca transformaciones en al menos tres ámbitos: a) político; b) institucional; y c) sociológico.

En el ámbito político, ante evidencias contradictorias respecto de la competencia política y la transparencia, promover la reforma de los partidos políticos que apunte no solo al fortalecimiento interno y a la definición de reglas respecto de la financiación de campañas, sino que haga obligatoria y, especialmente, efectiva su rendición de cuentas sobre los recursos que administran y sobre sus decisiones u omisiones en discusiones de interés nacional o territorial, así como el control político que les correspondería realizar sobre gobernantes de partidos opositores o decisiones contrarias a las suyas.

En materia institucional ya se dijo que la legitimidad se afecta por la ausencia de información, de tal manera que se requiere la intervención más decidida y con otros mecanismos del Ministerio Público y de los organismos de inspección vigilancia y control, pues la presencia del Estado a través de este tipo de entidades ofrece alternativas a la idea que tiene el ciudadano sobre el estado de las cosas y el futuro de las mismas en esos entes territoriales.

En el ámbito sociológico, tal vez el más complejo, las transformaciones pueden implicar un cambio en las instituciones, ya no entendidas como las entidades de control o aquellas sujetas a éste, sino como “las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente (…) las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (North, 2001, p.13). En este sentido, se requiere reconfigurar una ética ciudadana orientada hacia la comprensión y el cuidado de lo público que esté orientada por el empoderamiento de todos los habitantes de un territorio y una cultura de la legalidad que cuente, además, con instrumentos efectivos de sanción social contra los actos de corrupción. En la medida que más ciudadanos estén empoderados, más difícil resulta la captura del Estado por los corruptos.

Ackerman, J., & Sandoval, I. (2015). Leyes de acceso a la información en el mundo. Cudernos de Transparencia, 07, 1-34.

Armstrong, C. L. (2009). Exploring a two-dimensional model of community pluralism and its effects on the level of transparency in community decision making. Journalism & Mass Communication Quarterly, 85(4), 807−822. https://doi.org/10.1177/107769900808500406

Arellano, D., & Lepore, W. (2011). Transparency Reforms in the Public Sector: Beyond the New Economics of Organization. Organization Studies, 32(8), 1029 – 1050. https://doi.org/10.1177/0170840611416741

Ávila, Á., & Romero, L. (2013). La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y la transparencia en la rendición de cuentas. Economía Informa, 74 - 82. https://doi.org/10.1016/S0185-0849(13)71310-0

Begovic, B. (2005). Corrupción: conceptos, tipos, causas y consecuencias. Buenos Aires: Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Recuperado el 7 de noviembre de 2017 de: https://www.cadal.org/documentos/documento_26.pdf

Berthin, G. (2008). Fortalecimiento de la capacidad de formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en América Latina. CLAD Reforma y Democracia 41, 141 - 172. Recuperado el 02 de febrero 2017 de http://www.redalyc.org/html/3575/357533672006/

Bravo, F., Abad, M., Trombetta, M. & García, J. (2010). Disclosure theories and disclosure measures. Spanish Journal of Finance and Accounting, 39(147), 393-420. https://doi.org/10.1080/02102412.2010.10779686

Caba, C., Rodriguez, M. & López, A. (2008). E-Government process and incentives for online public financial information. Online Information Review, 32 (3), 379-400. https://doi.org/10.1108/14684520810889682

Caba, C., Rodriguez, M. & López, A. (2014). The determinants of government financial reports online. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 42, 5-31. Recuperado el 05 de febrero de 2017 de http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/15/13

Cárcaba, A. & García, J. (2008). Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por parte de los gobiernos locales. Revista Española de Financiación y Contabilidad, XXXVII (137), pp. 63-84. https://doi.org/10.1080/02102412.2008.10779639

Católico, D., Gómez, P. & Gómez, A. (2014). Revelación on-line de la información financiera y no financiera de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional en Colombia. Cuadernos de Contabilidad, 15 (37), 77-107. Recuperado el 25 de febrero de 2017 de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/9003

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH – DPS. Recuperado el 28 de octubre de 2017 de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf

Cerrillo, A. (2011). The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from the Spanish regulation. Government Information Quarterly, 28, 188 – 199. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.009

Congreso de la República. (2014). Ley 1712. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.

Cooke, T. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. Journal of International Financial Management & Accounting, 1(2), 171-195. https://doi.org/10.1111/j.1467-646X.1989.tb00009.x

Coy, D. & Dixon, K. (2004). The public accountability index: crafting a parametric disclosure index for annual reports. The British Accounting Review, 36 (1), 79-106. https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.10.003

Donaldson, M., & Kingsbury, B. (2013). The Adoption of Transparency Policies in Global Governance Institutions: Justifications, Effects, and Implications. Annual Review of Law and Social Science, 9, 119 – 147. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173840

Dye, T. & Robey, J. (1980). Politics versus economics: development of the literature on policy. En Dye, T. and Gray, V. (Eds.). The Determinants of Public Policy (pp. 3-17). Lexington: Books

Farioli, M., Capanegra, H., & Costa, O. (2015). La Transparencia y el derecho de acceso a la informacón pública en Argentina. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 15(24), 153 - 157. Recuperado el 01 de marzo de 2017 de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37272015000100006&lng=es&tlng=es

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4 – 5), 663 - 671. Recuperado el 11 noviembre de 2016 de https://www.jstor.org/stable/25548267

Gandia, J. & Archidona, M. (2009). Determinants of web site information by Spanish city councils. Online Information Review, 32 (1), 35-57. https://doi.org/10.1108/14684520810865976

García, M. (2013). Ley de acceso a la información pública: cumplimiento de las obligaciones de transparencia online en el ámbito latinoamericano. Tesis doctoral. Almería, España: Universidad de Almería.

Golden, M. & Picci, L. (2005). Proposal for a new measure of corruption, illustrated with Italian data. Economics & Politics Review, 17(1), 37-75. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2005.00146.x

Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework for Computer-Mediated Transparency of Local Governments. Public Administration Review, 72(4), 562 - 571. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02532.x

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305 - 360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kim, C. (2007). A cross-national analysis of global E-government. Public Organization Review, 7(4), 317 - 329. https://doi.org/10.1007/s11115-007-0040-5

La Porte, T., Demchak, C., & De Jong, M. (2002). Democracy and bureaucracy in the age of the web: Empirical Findings and Theoretical Speculations. Administration & Society, 34(4), 411 - 446. https://doi.org/10.1177/0095399702034004004

Lara, M., Toledo, I., & Gómez, L. (2012). La rendición de cuentas por el gobierno electrónico. Caso entidades federativas de México. Cuadernos de Contabilidad, 13(33), 463-478. Recuperado el 05 junio de 2017 de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/4262

Lio, M., Liu, M., & Ou, Y. (2011). Can the internet reduce corruption? A crosscountry study based on dynamic panel data models. Government Information Quarterly, 28(1), 47 – 53. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.01.005

Maldonado, A. (2011). La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral. Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), 1 - 20. Recuperado el 04 abril de 2017 de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08285.pdf

Martínez, A., & Martí, J. (2006). Accountability and Rendering of Accounts: New Approaches for the Public Sector. International Advances in Economic Research(12), 67 – 80. https://doi.org/10.1007/s11294-006-6135-x

Martín, Y. (2005). La contribución de la política de información y comunicación al desarrollo democrático de la Unión Europea. Scire, 11(2), 197 - 204 . Recuperado el 02 de mayo de 2017 de https://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1531/1509

McDermott, P. (2010). Building open government. Government Information Quarterly (27), 401 – 413. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002

Medina, C. (2010). Conflicto armado, corrupción y captura del Estado. De la perversión de los procesos económicos públicos a la cooptación política de Estado por las fuerzas ilegales. Revista Paz-ando, 3(1), 43 -52. Recuperado el 26 de octubre de 2017 de https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/article/viewFile/7360/9084

Mendel, T. (2008). Freedom of Information: A Comparative Legal Survey. Recuperado el 14 de enero de 2017 de http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12054862803freedom_information_en.pdf/freedom_information_en.pdf

Moreira, I., & Claussen, M. (2011). Políticas de transparencia en la administración pública brasileña. Revista del CLAD Reforma y Democracia (51), 129 - 152. Recuperado el 15 de enero de 2017 de http://www.redalyc.org/pdf/3575/Resumenes/Resumen_357533683005_1.pdf

Neuman, L. (2002). Acceso a la información: La llave para la democracia. Atlanta: Centro Carter.

North, D. (2001). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Olavarría, M., García, H., & Allende, C. (2014). Transparencia en funcionarios públicos chilenos. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 14(23), 71 - 92. Recuperado el 15 de febrero de 2017 de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37272014000200003&lng=es&tlng=es

Organización de Naciones Unidas (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mexico. Recuperado el 02 de octubre de 2017 de http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Convenciones%20Internacionales/convencion-un-contra-corrupcion.pdf

Pachón, M. (2018). Recomendaciones para mejorar la representación política y disminuir los incentivos al abuso del poder político. En Villar, L. & Álvarez, D. (Eds.), Lucha integral contra la corrupción en Colombia: reflexiones y propuestas (pp. 113-146). Bogotá: Fedesarrollo.

Perry, G. & Saavedra, V. (2018). Corrupción, crecimiento y desarrollo: elementos para una estrategia integral anticorrupción en Colombia. En Villar, L. & Álvarez, D. (Eds.), Lucha integral contra la corrupción en Colombia: reflexiones y propuestas (pp. 17-46). Bogotá: Fedesarrollo.

Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2007). Is e-government leading global convergence towards Accountable governments? XIV Congreso AECA.

Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is e-government leading to more accountable and transparent local governments? an overall view. Financial Accountability & Management, 26(1), 3 - 20. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x

Piotrowski , S., & Van Ryzing, G. (2007). Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. American Review of Public Administration, 37(3), 306 - 323. https://doi.org/10.1177/0275074006296777

Polo, J. (2011). Análisis de los determinantes de la transparencia fiscal: evidencia empírica para los municipios catalanes. Revista de economía del Caribe, 8, 133-166. Recuperado el 20 de mayo de 2017 de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/3261

Prakash, O., & Sudan, M. (2014). Transparency in delivery of entitlements through empowered Civil Society Organisations (CSOs): The Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCC) model in Rajasthan, India. The journal of field actions(11), 1-8. Recuperado el 20 de mayo de 2017 de https://journals.openedition.org/factsreports/3551

Raupp, F., & Gomes, J. (2016). Review of passive transparency in Brazilian city councils. Revista de Administração, 51, 288 – 298. http://dx.doi.org/10.1016/j.rausp.2016.02.001

Relly, J. (2012). Examining a model of vertical accountability: A cross-national study of the influence of information access on the control of corruption. Government Information Quarterly, 29(3), 335 - 345. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.02.011

Relly, J., & Cuillier, D. (2010). A comparison of political, cultural, and economic indicators of access to information in Arab and non-Arab states. Government Information Quarterly, 27, 360 – 370. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.004

Relly, J., & Sabharwal, M. (2009). Perceptions of transparency of government policymaking: A cross-national study. Government Information Quarterly, 26, 148 – 157. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.04.002

Saiz, J., Mantilla, S., & Cárdenas, J. (2011). Corrupción: una descripción del concepto y de las limitaciones metodológicas para su medición. Gestión & Sociedad, 4(1), 77 - 100.

Sandoval, I. (2013). Hacia un proyecto “democrático-expansivo” de transparencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 58(219), 103 - 134. Recuperado el 10 de julio de 2017 de http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/43509

Sanchéz, C. & Lehnert, K. (2018). Firm-level trust in emerging markets: the moderating effect on the institutional strength- corruption relationship in Mexico and Peru. Estudios Gerenciales, 34(147), 127-138. https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.147.2656

Sánchez, F. & Núñez, J. (2007). Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia. En Sánchez, F. (Ed.), Las cuentas de la violencia. (pp. 25-61). Bogotá: Universidad de los Andes – Grupo Editorial Norma.

Searson, E., & Johnson, M. (2010). Transparency laws and interactive public relations: An analysis of Latin American government Web sites. Public Relations Review(36), 120 – 126. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2010.03.003

Serrano, C., Rueda, M. & Portillo, P. (2009). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. Environment and Planning C: Government and Policy, 27, 355-378. https://doi.org/10.1068/c07116r

Sommermann, K. (2010). La exigencia de una administración transparente en la perspectiva de los principios de democracia y del estado de derecho. En R. García, Derecho administrativo de la información y administración transparente (págs. 11 - 26). Madrid: Marcial Pons.

Sosa, J. (2011). Transparencia y rendición de cuentas: un ensayo introductorio. En J. Sosa, Transparencia y rendición de cuentas (págs. 17 - 45). México: Siglo XXI.

Stiglitz, J. (1999). On Liberty, the Right to Know, and Public Disclosure: The Role of Transparency in Public Life. Oxford Amnesty Lecture (pág. 32). Oxford: World Bank.

The Carter Center (2006). Access to Information: Building a Culture of Transparency. Atlanta: The Carter Center.

Transparencia International (2010). Corruption perceptions index 2010. Berlín: Transparency International.

Transparencia Internacional (2017). What is transparency? Recuperado el 24 de 02 de 2017 de https://www.transparency.org/what-is-corruption/#what-is-transparency

Transparencia por Colombia (2017). Corrupción en territorios de paz. Colombia. Recuperado el 24 de 10 de 2017 de http://transparenciacolombia.org.co/corrupcion-en-territorios-de-paz/

Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (2014). Lineamientos de la política nacional de consolidación y reconstrucción territorial – PNCRT. Recuperado el 26 de octubre de 2017 de http://www.consolidacion.gov.co/themes/danland/descargas/entidad/planeacion/POLITICA_NACIONAL_DE_CONSOLIDACION_Y_RECONSTRUCCION_TERRITORIAL_PNCRT.pdf

Vera, M., Rocha, D., & Martínez, M. (2015). El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción. Iconos(53), 85 - 103. Recuperado el 28 de mayo de 2017 de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50941149005

Villeneuve, J. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly, 31, 556 – 562. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.010

Welch, E. (2012). The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States. International Review of Administrative Sciences, 78, 93 - 115. https://doi.org/10.1177/0020852312437982

Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. Revista CS, 8, 187 - 208. Recuperado de el 15 de julio de 2017 http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n8/n8a07.pdf

4 La organización no gubernamental Transparencia Internacional publica desde 1995 el índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de cero (alta corrupción) a cien (muy transparente), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado.