Introducción

La preocupación por el problema de la reincidencia en Colombia ha crecido recientemente. Las cifras señalan que en los últimos cinco años la reincidencia se ha incrementado, mientras que la población penitenciaria del país se ha mantenido relativamente estable. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la población reincidente -entendida como aquella que tiene al menos dos condenas penales- para enero de 2013 correspondía al 17,7 % de los 79.353 condenados recluidos en prisión (INPEC, 2013), mientras que para diciembre de 2018 esta cifra aumentó hasta alcanzar al 20,5 % de los 78.464 condenados presos (INPEC, 2018). Otros países latinoamericanos registran cifras de reincidencia muy superiores a las colombianas. Por ejemplo, solo la ciudad de Sao Paulo presenta un 49.4 % de reincidencia, mientras Argentina reporta un 43,4 % y Chile un 52,9 % (Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, 2014). A pesar de que el problema parece mayor en países vecinos, la preocupación por la reincidencia en Colombia ha alarmado a las autoridades nacionales y locales, cuyo conocimiento del fenómeno no ha estado a la par del interés político que el mismo ha despertado.

Aunque la preocupación por conocer la reincidencia ha crecido a la par con la ansiedad política por el problema, poco se sabe del asunto en el medio local. Los informes realizados en Colombia se centran en caracterizar cuantitativamente la reincidencia y, a partir de allí, trazar la política criminal para disminuirla (Garzón, Llorente y Suárez, 2018; Tobón, 2017). Esta tendencia de cuantificar la reincidencia como paso previo de las políticas públicas en la materia, no es solo un rasgo local, sino que forma parte de las investigaciones típicas sobre el tema en los estudios académicos. Estos se enfocan en conocer los problemas relacionados con la reincidencia desde puntos de vista estandarizados. Ejemplo de esto son los estudios sobre los factores de riesgo para la comisión de nuevos delitos (Breetzke & Polaschek, 2018; Cuervo & Villanueva, 2015; Chng, Meng Chu, Zeng, Li & Hwa Ting, 2016; Houser, McCord & Nocholson, 2018; Mulder, Brand, Bullens & Van Maerle, 2010), la medición del éxito de programas específicos dirigidos a disminuir la reincidencia (Burdon, Messina & Prendergast, 2004; Devall, Laniel, Hartmann, Williamson & Askew, 2017; Hiller, Knight & Simpson, 2006; Ostermann, 2013; Trulson, Haerle, Delisi & Marquart, 2011; Veysey, Ostermann & Lanterman, 2014) o la búsqueda de relaciones entre esta última y las experiencias en prisión (Bench & Allen, 2013; Bales & Mears, 2008; Cochran, 2014; Chen & Shapiro, 2007; Meade, Steiner, Makarios & Travis, 2012; Windzio, 2006).

Si bien la cuantificación de la reincidencia ha aportado datos útiles para comprender la naturaleza del asunto y buscar explicaciones sobre las razones por las cuales los sujetos cometen delitos luego de haber pasado alguna vez por prisión, el privilegio de metodologías cuantitativas para la comprensión del fenómeno está más ligado a la construcción de indicadores para trazar las políticas criminales que a intentos por comprender la naturaleza y causas del fenómeno mismo (Dezalay y Garth, 2002). A pesar de su importancia, los trabajos cuantitativos tienen ciertas limitaciones. Un ejemplo de estas es que, aun cuando se ha establecido cuantitativamente que aquellas personas que no consiguen trabajo después de su primera estadía en prisión son más proclives a reincidir, los estudios cualitativos han mostrado que conseguir trabajo puede derivar en nuevos retos que no habían sido considerados por mediciones estadísticas (Hasley, 2006). En este ámbito, los análisis cualitativos sirvieron para revelar que también deben considerarse aquellos eventos en que el salario percibido no es suficiente para proveer estabilidad económica al hogar (Duwe & Clark, 2014), o aquellos en los cuales el trabajo presenta dificultades para estar con la familia o para cumplir las obligaciones derivadas de mecanismos de libertad anticipada (Duwe & Clark, 2014; Hasley, 2006).

Aunque en el contexto comparado ha aparecido literatura orientada a comprender la reincidencia desde perspectivas que se centran en la experiencia de los reincidentes (Hasley, 2006; Maruna, 2011; Mbuba, 2012), en Colombia y Latinoamérica este tipo de investigaciones son escasas (Escaff-Silva, González, Alfaro-Alfaro y Ledezma-Lafuente, 2013) y permanecen eclipsadas por los estudios cuantitativos, que tampoco son abundantes (Caicedo-Trujillo, 2014; Tobón, 2017; Larrota, Gaviria, Mora y Arenas, 2018; Pérez-Luco, Lagos y Báez, 2012; Tapias-Saldaña, 2011). La falta de estudios cualitativos no solo dificulta comprender la reincidencia desde un punto de vista más amplio, sino que complica el diseño de las políticas públicas criminales regionales sobre la materia en la medida en que, al tomar por buenas las variables de medición cuantitativa utilizadas en otros contextos, se pierde de vista la especificidad del problema en los contextos latinoamericanos.

En el contexto anglosajón el diálogo entre las metodologías cuantitativas y cualitativas ha permitido identificar problemas que habían pasado desapercibidos para las mediciones estandarizadas. Como se señaló anteriormente, los estudios cualitativos no solo mejoran la comprensión del fenómeno, sino que sirven para orientar nuevas mediciones macro, dando luz sobre elementos que pueden ser relevantes para trazar la política criminal en materia de reincidencia, pero no han sido tomados en cuenta por las mediciones existentes. Precisamente, la tarea de este artículo es fortalecer dichos diálogos en Latinoamérica, mostrando problemas que han permanecido al margen de las mediciones estandarizadas y, con ello, no han ocupado un lugar central en la discusión política sobre las formas de lidiar con la reincidencia.

Este artículo pretende avanzar en el conocimiento de la materia a través de la presentación de los hallazgos de una investigación en la cárcel Modelo de Bogotá. Dentro de dicha investigación se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas a reincidentes con diferente número de ingresos a prisión, con el fin de conocer su punto de vista personal sobre las causas que los llevaron a delinquir nuevamente. La primera sección del texto detalla la estrategia metodológica aplicada y los criterios de selección utilizados para la realización de la investigación. Una vez llevado a cabo lo anterior, en la segunda sección se presentan los resultados obtenidos después de la realización del estudio. Finalmente, se plantea una discusión relacionada con el lugar que se le ha conferido al sujeto reincidente en la investigación criminológica y jurídica, y en torno a la relevancia de este tipo de estudios para trazar las políticas criminales en la materia analizada.

1. Estudiar la Cárcel Modelo de Bogotá: diseño y metodología de la investigación

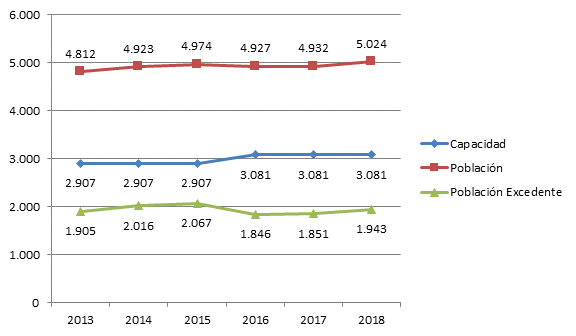

Los resultados de investigación son fruto de un estudio de caso (Flyvbjerg, 2006; Stake, 1978, 1995) conducido en la cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018. La elección de este establecimiento se justifica por dos razones. En primer lugar, por su importancia política e histórica. La cárcel La Modelo es una de las más grandes del país, con capacidad para 3.081 internos y presenta niveles altos pero estables de hacinamiento (cuadro 1).

Cuadro 1

Capacidad, población y población excedente. Cárcel La Modelo de Bogotá.

Fuente: Oficina Jurídica Cárcel Modelo de Bogotá.

Adicionalmente, este establecimiento concentra gran parte de los esfuerzos de reforma institucional en materia de resocialización que han sido impulsados por las Sentencias T-338 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, que declaran el Estado de Cosas Inconstitucional de las cárceles en Colombia y obligan al gobierno a tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria y reducir el hacinamiento (Corte Constitucional, 2013 y 2015)1. En segundo lugar, porque la administración de este penal ha implementado un mecanismo de clasificación de los reclusos que combina perfiles delictivos con criterios de ingreso repetido al sistema penitenciario y carcelario. Por ello, la cárcel cuenta con un patio específico para población reincidente por delitos comunes, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla 1

Clasificación de internos en el Establecimiento de Reclusión La Modelo.

En el curso de la investigación se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas, de las cuales 24 fueron a hombres y 1 a una persona perteneciente a la comunidad LGBTI que se identifica como mujer. Teniendo en cuenta que el estudio se dirige a obtener información sobre la percepción de los reincidentes sobre los factores que incidieron en la nueva comisión de un delito, se definió la muestra de personas utilizando como criterio de organización inicial la frecuencia de ingresos al establecimiento. Así las cosas, se clasificó a los entrevistados de acuerdo a su número de ingresos a prisión, con el fin de determinar las diferentes experiencias que presentan diferentes grupos. Para ello, se identificaron como reincidentes primarios, aquellos que presentan 1 o 2 reingresos a prisión; reincidentes habituales a quienes han tenido entre 3 y 6 ingresos; reincidentes problemáticos a quienes han tenido entre 7 y 10 ingresos a prisión; y reincidentes prisionizados a quienes han ingresado más de 10 veces a prisión. De esta forma, antes de la selección muestral la población fue organizada con base en las siguientes variables ordinales:

Tabla 2

Criterio de organización inicial de la población entrevistada.

Una vez organizada típicamente la población reincidente, con base en las anteriores categorías se emplearon sucesivamente dos técnicas para la definición del tamaño de la muestra (n) para cada subcategoría poblacional (P). En primer lugar, un muestreo por conveniencia (Martín-Crespo Blanco y Salamanca-Castro, 2007), en el cual se invitó a las personas identificadas en la base de datos del establecimiento pertenecientes a cada una de las variables creadas a participar en la investigación. En segundo lugar, se pensaba realizar un “muestreo de avalancha o bola de nieve” (Martínez-Salgado, 2012) para continuar la recolección de información, pero, teniendo en cuenta que la población que deseaba participar en la investigación logró saturar la información, dicho procedimiento no fue necesario.

A cada participante se le aplicó una entrevista semiestructurada en la que se indagó por los problemas que han enfrentado en su retorno a la vida en libertad y que han incidido en la comisión de un nuevo delito, haciendo énfasis en los siguientes cuatro aspectos. En primer lugar, se les preguntó por su experiencia previa al interior de la cárcel. En este punto se enfatizó en efectos generados por condiciones de reclusión, su participación en programas de tratamiento penitenciario, su relación con el exterior durante la ejecución de la pena, su relación con el personal carcelario y el impacto que esta primera detención tuvo en sus vidas. En segundo término, se indagó por el diseño del régimen legal e institucional para la excarcelación. En este ámbito se les preguntó por las obligaciones adquiridas en programas de liberación temprana y el impacto de estas en su vida cotidiana, en cuanto a las posibilidades y dificultades para el cumplimiento de las obligaciones y su relación con el personal supervisor. Así mismo, se les inquirió por la aplicación de programas de tratamiento penitenciario extramural y de custodia y seguimiento al pospenado. En tercer lugar, se preguntó por los factores personales y psicológicos, en cuanto a los traumas derivados del encarcelamiento previo, el deseo de cometer o abstenerse de un nuevo delito, y las condiciones personales, familiares o sociales que según ellos afectaron su decisión de delinquir nuevamente. Finalmente, se averiguó por las Redes sociales, familiares y comunidad receptora de los privados de la libertad. En este asunto, se indagó por la existencia de núcleo familiar, redes de apoyo, y por las posibilidades de vinculación al mercado laboral.

Las entrevistas fueron aplicadas por profesionales especializados en trabajo social y psicología, quienes tenían además la instrucción de profundizar en los asuntos específicos que cada interno identificara como los factores que, a nivel personal, incidieron en su retorno a la prisión. Siguiendo los consejos de los profesionales que apoyaron la investigación, luego de la realización de las primeras 5 entrevistas se decidió excluir de forma definitiva a los reincidentes primarios (P1) -se recolectaron solo 3 entrevistas de esta población-, pues la situación de drogo-dependencia común en los internos de esta categoría hacía difícil establecer un diálogo en profundidad sobre los temas que fueron abordados en las entrevistas. Una vez finalizada la transcripción de los datos y sistematizada la información, se plantearon los siguientes resultados como insumo para la discusión sobre la reincidencia.

2. Resultados

2.1. Experiencia penitenciaria previa

La experiencia penitenciaria previa de los entrevistados es bastante similar. Las narraciones individuales de los sujetos privados de la libertad muestran la tendencia de las autoridades locales hacia la perfilación (profiling) como mecanismo de control policial, pues todos narran un acoso permanente que, en su opinión, va más allá de su actividad delincuencial o de sus condiciones de ex convictos o reincidentes. Aunque los estudios criminológicos han considerado la “carrera criminal” (Bernburg y Krohn, 2003; Chiricos, Barrick, Bales & Bontrager, 2007; Tapias-Saldaña, 2011) como un posible factor de la delincuencia y la reincidencia, algunas narraciones de los entrevistados muestran que la perfilación y el acoso policial jugaron un papel importante en su decisión inicial de delinquir.

En un país con amplia cantidad de trabajadores informales2, muchos de los internos se habían integrado a economías de este tipo, vendiendo frutas en las calles, reciclando basura o montando pequeños negocios en el espacio público. En estos casos, los internos que formaron parte de la economía informal manifestaron haber sido permanentemente acosados por la policía con base en los amplios poderes discrecionales que se derivan de la legislación que regula la venta de productos en el espacio público. Por lo anterior, debieron abandonar sus actividades laborales informales y terminaron delinquiendo como forma de subsistencia. Como manifestó uno de los internos, la vida por fuera de la cárcel se organizaba “de la casa al robo y del robo a la casa” (M.A.L., comunicación personal, 24 de septiembre, 2018)3 pues no había ninguna otra posibilidad de subsistencia.

Es importante subrayar que, salvo la interna entrevistada que se identificaba como mujer, todos los demás narraron una historia permanente de acoso policial previo y posterior a los diversos encierros que tuvieron. Algunos incluso exageran el número de detenciones temporales diciendo que han sido retenidos o conducidos a estaciones de policía o centros de encierro intermedio4 en más de 100 ocasiones, pero, entre los más realistas, los números oscilan entre 5 y 15 eventos (J.E.U., comunicación personal, 2 de octubre, 2018).

De los 25 entrevistados, 8 de ellos presentaron ingresos al sistema penal para adolescentes del país. Más allá de que esto evidencia que las carreras criminales suelen comenzar a temprana edad y que habría que orientar esfuerzos para identificar las causas que fomentan este tipo de comportamientos, lo que revelan las versiones de los privados de la libertad es el fracaso recurrente de los procesos de resocialización juvenil en Colombia. A pesar de que en el país existen programas formales de atención psicológica a menores detenidos, formación educativa y reclusión en centros especiales, dichos programas son poco útiles desde el punto de vista de los entrevistados. Sin embargo, es también necesario considerar que de los 8 entrevistados que manifestaron haber estado recluidos en centros para menores, 6 de ellos manifestaron haberse fugado. Esto plantea, cuando menos, un problema sobre la seguridad de este tipo de centros de reclusión.

La falta de alternativas dentro de las prisiones juveniles también hizo su aparición en las narraciones sobre los reclusorios de adultos. De la información recolectada se vislumbra claramente que los procesos de tratamiento penitenciario y desistimiento del delito que existen dentro de las cárceles no se consideran apropiados desde el punto de vista de los entrevistados, generando una conclusión similar a la de otros estudios (Duwe & Clark, 2014). Por un lado, los programas de formación educativa son insuficientes. Todos los entrevistados manifestaron haber estudiado en prisión, pero solo dos de ellos creían que los cursos dados al interior de la prisión eran realmente útiles en términos de sus posibilidades de acceso al mercado laboral, manifestando que

hoy en día ayudan mucho, psicológicamente, físicamente, lo preparan a uno, y me he dado cuenta a través de estos programas […] hoy en día existe una cosa que se llama casa libertad, donde a usted le dan la oportunidad de ir si quiere, y esta gente está en la capacidad de ayudarlo. Para que usted pueda buscar, ese encuentro con la libertad, buscar trabajo. (O. B., comunicación personal, 26 de octubre, 2018)

El sistema actual de educación en prisión en Colombia está compuesto por tres elementos diferentes. En el primero, se encuentran los Ciclos Lectivos Integrados (CLEI), dirigidos a brindar educación primaria y secundaria a los internos que no terminaron la educación básica en el país. Estos cursos son impartidos por personas privadas de la libertad de los propios establecimientos que cuentan con educación básica. En el segundo, se encuentran programas que son certificados por diferentes entidades, que usualmente constan de cursos cortos de formación en diferentes materias, enfatizando en derechos humanos y emprendimiento empresarial. Y, finalmente, existe un sistema de estudio universitario en línea a través de la Universidad Nacional a Distancia la cual, por problemas locativos y costos económicos para el interno suele ser poco usada. De los 25 entrevistados ninguno pudo acceder a la última modalidad.

En cuanto a los trabajos ofrecidos en prisión y la capacitación profesional, la percepción es idéntica. Para 23 de los 25 entrevistados las ofertas de trabajo en el establecimiento son insuficientes al interior del penal e inadecuadas para facilitar el reingreso a la sociedad, pues las capacitaciones laborales al interior del penal son percibidas por los internos como inútiles. A nivel de oportunidades de trabajo solo un interno de los 25 tuvo una experiencia positiva en prisión, pues estuvo involucrado en varios procesos artísticos al interior del penal y apoyaba procesos de rehabilitación de adolescentes, algo que el propio interno no solo consideró útil, sino que afirmaba que veía viabilidad para continuar realizando dichas actividades una vez saliera de la cárcel (O. B., comunicación personal, 26 de octubre, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, parece que no se trata de educar y capacitar como estrategias para reducir la reincidencia, sino en detectar cuáles son las necesidades específicas de las poblaciones recluidas. Las ideas de que la educación en la prisión (Sharlein, 2018; Duwe & Clark, 2014) o la capacitación laboral (Sharlein, 2018; Wilson, Gallagher & MacKenzie, 2000) sirven para disminuir las tasas de reincidencia no son completamente erróneas, pero su conclusión a través de estudios que generalizan datos de forma inadecuada puede llevar a que no se determinen adecuadamente las potencialidades de las mismas. En este orden, para trazar políticas criminales adecuadas sobre la educación y el trabajo en prisión debería, por ejemplo, tenerse en cuenta tanto las necesidades individuales de los sujetos como las condiciones del mercado laboral en que estos ingresarán después de su estadía en prisión.

2.2. Diseño del régimen legal e institucional para la excarcelación

Según se ha establecido, los programas de liberación temprana como parte de los procesos de reintegración pueden tener el efecto de aumentar la reincidencia (Joo, Ekland-Olson & Kelly, 1995; Meade et al., 2012). Sin embargo, también se ha mostrado cómo dichos datos pueden resultar engañosos, en la medida que diferentes factores, principalmente aquellos ligados a las obligaciones legales de los liberados condicionalmente, pueden complicar la situación de las personas liberadas de forma temprana (Petersilia, 2003). En esta sección se analizará el acceso a medidas sustitutivas de la prisión durante el cumplimiento de la anterior condena y las razones por las cuales no resultaron útiles para los entrevistados5.

Lo que narraron los entrevistados en cuanto al régimen legal e institucional para la excarcelación fue bastante problemático. De los consultados, 8 no pudieron acceder a ningún beneficio procesal que implicara la sustitución de la pena de prisión por mecanismos de supervisión o encierro domiciliario, o el ingreso a programas de liberación temprana o de modificación del internamiento por prisión domiciliaria. Esto se deriva de las reformas legales que descartan de plano la posibilidad de permitir mecanismos alternativos a la prisión a personas reincidentes o que cometan ciertos delitos, entre los que se encuentran algunos de los de mayor presencia en el aparato carcelario -como hurto calificado (14,9 %), delitos relacionados con drogas (13,4 %) o delitos sexuales con menores de edad (7,5 %) (INPEC, 2018)-.

En cuanto al apoyo durante los regímenes de preparación para la libertad y/o excarcelación, un interno afirma que ha disfrutado de permisos para salir esporádicamente de prisión para visitar a su familia y para participar en procesos artísticos jalonados por la Universidad de los Andes. Sin embargo, este apoyo ha llegado solamente en la condena actual y por iniciativa privada, mientras que en las anteriores se encontró abandonado. Otro caso es el de un interno que fue remitido a la institución “Casa Libertad”. Este es un proyecto del Ministerio de Justicia y el INPEC para apoyar los procesos de reinserción de la población privada de la libertad, aunque aún se encuentra en fase piloto y no ha sido puesto en operación en todo el territorio nacional.

En este marco, uno de los internos pudo conseguir un trabajo administrando una franquicia de una pequeña cadena de cafés nacionales, que le proveía un salario modesto (alrededor de 300US al mes). Sin embargo, en sus palabras, su historia familiar (padre y hermano presos, desintegración familiar), la discriminación de algunos de sus compañeros de trabajo, la existencia de problemas psicológicos (insomnio y ansiedad), su consumo de drogas y el gusto por una vida llena de “lujos” -subrayando que lo que él llama lujos es el acceso a bienes de consumo básico, como ropa o entretenimiento-, lo empujaron a delinquir nuevamente. Salvo estos dos casos, los otros 15 entrevistados que tuvieron acceso a programas de sustitución de la prisión o de ingreso a programas de supervisión no tuvieron ningún tipo de apoyo institucional, a pesar de que se ha demostrado el rol clave de esta situación para la disminución de la reincidencia (Kaufman, 2015). Algunos, además de la discriminación y las dificultades laborales, incluso tuvieron que delinquir para poder incorporarse al mercado laboral:

[mi hermano y yo] estuvimos trabajando en la misma empresa, yo lo ayudé a entrar, yo entré con papeles falsos, pero llegó un sargento retirado a trabajar, y en frente de todo el mundo me trató como lo peor, que yo era un ex penado y me hizo quedar como una mierda en frente de todo el mundo, y de paso echó a mi hermano de la empresa, entonces por eso vuelvo a la delincuencia. (O. E. N., comunicación personal, 23 de octubre, 2018)

2.3. Factores personales y psicológicos

La presentación de los factores personales y psicológicos de los 25 entrevistados es compleja debido a la singularidad de los resultados. Aunque existe cierta regularidad en diversos asuntos, estos impactan de forma diferente la comprensión biográfica que los internos tienen sobre sí mismos. Teniendo en cuenta que no se pueden presentar los detalles de toda la información recogida, se mostrarán algunos aspectos que, más allá de las diferencias, eran definidos por los internos en forma similar y alertan de situaciones problemáticas para el diseño de la política criminal en la materia.

La mayoría de los privados de la libertad (18) afirman haber delinquido por “necesidad”. Que la satisfacción de necesidades básicas sea el principal factor que los internos señalan como causa de su reincidencia puede sugerir que el Estado colombiano ha encarado el gobierno de la inseguridad social a través de mecanismos punitivos, como ha sucedido en otros contextos (Wacquant, 2009).

Esto puede relacionarse con dos situaciones, por un lado, con el hecho de que los delitos contra la propiedad privada son los de mayor representación en las cárceles colombianas, con un 14,9 % de la población privada de la libertad por el delito de hurto (INPEC, 2018); por otro lado, que la tercera conducta de mayor presencia en la cárcel se relaciona con el tráfico de estupefacientes -13,4 %(INPEC, 2018)-, en un país en el que se ha mostrado que la persecución penal privilegia de manera desproporcionada el castigo del microtráfico de drogas (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro, 2016; Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017). Según la muestra de entrevistados, aunque muchos no estaban en la cárcel por el delito de hurto, sino por tenencia o venta de drogas o tenencia de armas, habían estado presos en el pasado por delitos contra el patrimonio económico. La mayoría de los entrevistados explicaba que las condiciones económicas de sus familias, sumada a la dificultad para encontrar trabajos que satisficieran las necesidades básicas propias y de las personas a su cargo los empujaba al crimen. Si bien en Colombia se ha hecho un fuerte intento por relacionar los delitos de hurto con el consumo de drogas (Escobedo, Ramírez y Sarmiento, 2017), de los 18 entrevistados que delinquían para suplir necesidades básicas, solo 4 manifestaron ser consumidores permanentes de estupefacientes6. Incluso, en estos casos, los entrevistados afirmaron que el hurto se había convertido en un mecanismo tardío de financiación de los estupefacientes, pues comenzaron a robar para suplir las necesidades de sus familias y, en la medida en que el hurto fue proveyendo fondos extra, comenzaron o aumentaron su consumo de drogas.

Además de los problemas económicos y el consumo de drogas, otro asunto bastante extendido suele ser la procedencia de hogares desintegrados, con padres y hermanos con historial delincuencial y procesos de desescolarización temprana. Salvo un par de casos excepcionales, los entrevistados procedían de familias frágiles por ausencia de los padres, desescolarización temprana e incorporación a economías informales para proveer ingresos a su familia. En el caso particular de la interna que se identifica como mujer, su situación es diferente a la de los demás privados de la libertad entrevistados en cuanto a unidad familiar, escolarización e incorporación al mercado laboral. Sin embargo, su experiencia de discriminación como parte de la población LGBTI construye una narrativa personal similar a la que refieren los internos respecto al peso de la estigmatización por ser delincuentes (K.P., comunicación personal, 5 de octubre, 2018). Mientras estos últimos experimentan un cierto aislamiento social y la necesidad de buscar apoyo en personas involucradas con el mundo del hampa, la discriminación por género sufrida por la interna derivó en algo similar, una sensación de rechazo que la empujó a convivir con ciertas personas que le brindaban aceptación y que, tal vez por coincidencia, estaban también ligadas a actividades ilegales. En este caso, resulta interesante cómo dos situaciones tan diversas pueden desembocar en las mismas consecuencias, y son narradas de forma tan similar por los internos.

Todos los entrevistados manifestaron la convicción de querer cambiar su vida, arrepentimiento por sus conductas anteriores y hablaron de cómo la edad y la cárcel les habían dado cierta madurez para afrontar su próxima liberación sin recaer en el delito. Sin embargo, los más realistas afirmaban que, aunque “ya están cansados de pagar tanta cárcel” (E.J.S., comunicación personal, 11 de noviembre, 2018) saben que la realidad que les espera es la misma que los llevó a ingresar a prisión. Parafraseando lo dicho por algunos de ellos,

Uno en la cárcel siempre está convencido de que cambió, y de que no va a volver a delinquir; sin embargo, uno sale y todo es igual. La familia necesita plata, hay que darles cosas a los hijos, y no hay forma de conseguir el dinero. Yo hoy digo que no volvería a delinquir, pero en la calle, uno no sabe qué va a hacer. (E.J.S., comunicación personal, 11 de noviembre, 2018)

Este factor personal no solo reta a quienes aseveran la importancia de la autorresponsabilización para la prevención del delito y la reincidencia (Byrd, O´Connor, Thackrey & Sacks, 1993), sino que invita a mirar principalmente el contexto de los ofensores antes que a estos mismos.

2.4. Redes sociales, familiares y comunidad receptora

El contacto con el mundo exterior durante el encarcelamiento ha sido considerado un factor clave para explicar la reincidencia (Bales & Mears, 2008; Barrick, Lattimore & Visher, 2014; Cochran, 2014; Maruna, 2001; Visher & Travis, 2011). Durante sus estancias previas en prisión, salvo casos particulares, la mayoría de los internos entrevistados recibieron la visita constante de sus familiares, entre los cuales estaban usualmente sus padres, hermanos, pareja sentimental e hijos. En términos generales la literatura subraya que la cantidad de visitas, especialmente aquellas que tienen lugar meses antes de la liberación, suele reducir las posibilidades de reincidencia (Bales & Mears, 2008; Cochran, 2014). En el estudio realizado, todos los entrevistados que recibían visitas regularmente afirmaban que sentían que las mismas eran beneficiosas para su proceso, pues les “daban fuerza para continuar” (O E.N., comunicación personal, 23 de octubre, 2018). Aunque se requieren estudios para analizar cuantitativamente el efecto de las visitas en la reincidencia, el efecto moralizante de estas no puede ser desestimado.

Únicamente 3 internos se encontraron en situaciones particulares. Uno de ellos sólo había sido visitado en su actual condena por su pareja e hijos actuales, pero presentaba un profundo resquebrajamiento familiar con sus padres y hermanos, y con su primera pareja, con la cual había tenido hijos que fueron arrebatados por agencias estatales para garantizar el derecho de los menores. Esto implicó que en sus condenas anteriores no fuera visitado por nadie, lo que, si se toman por ciertas las cifras de otras latitudes sobre la capacidad de las visitas para reducir la reincidencia, no debería suceder en ningún caso (Cochran, 2014; Bales & Mears, 2008). El segundo caso, que resulta bastante interesante para complementar los análisis cuantitativos, es el de un interno que decidió renunciar de forma completa a ver a su familia. Su decisión estaba fundamentada en la convicción de su responsabilidad personal por lo sucedido y de que su familia no tenía porque “ir a la cárcel con él, pues no le gustaba someter a su familia a los procedimientos de ingreso a la prisión”. La situación de este interno alerta sobre la forma en que las condiciones en prisión terminan por endurecerse a través de mecanismos no intencionados, en tanto que la conservación del orden en la prisión y la burocracia carcelaria terminan por alejar a los internos de sus redes de apoyo. El último caso es el de un interno que en el transcurso de sus cuatro ingresos a prisión fue perdiendo paulatinamente contacto con su familia y terminó siendo visitado solo por amigos que, en sus palabras, formaban parte de su propio grupo delincuencial y lo ayudaban a subsistir en prisión.

Por otro lado, la literatura sobre el efecto del encarcelamiento en las familias, las comunidades y las redes sociales de los detenidos ha coincidido en mostrar que la experiencia penitenciaria suele tener efectos devastadores sobre las redes sociales y familiares de los detenidos, hasta tal punto que su quiebre puede resultar irreversible y afectar de manera importante la reconstrucción de un proyecto de vida alejado de la prisión (Abaunza-Forero, Paredes-Álvarez, Bustos- Benítez y Mendoza-Molina, 2016; Barrick at al., 2014; Visher & Travis, 2011). En cuanto a las redes sociales, familiares y la comunidad receptora, la situación de los entrevistados es tremendamente similar de cara a su nueva liberación, y ha sido similar durante sus estancias anteriores en la cárcel.

A pesar de que en términos generales existe un apoyo incondicional de sus familiares hacia los internos, esto no es necesariamente algo positivo en todos los casos. En las narraciones de los entrevistados, el deber de satisfacer por cualquier medio posible las necesidades económicas del hogar se traduce muchas veces en delitos. Los entrevistados no solo narraban lo anterior como parte de la experiencia de sus reingresos pasados a la comunidad, sino que auguraban un destino similar la próxima vez que salieran de prisión. El reconocimiento de que en el exterior tuvieron -y tendrán- que buscar maneras de soportar económicamente a sus familias y la experiencia anterior sobre las dificultades para conseguir trabajo por su situación estructural de pobreza y educación de bajo nivel -sumada ahora a su condición de ex convictos- los hace pronosticar el delito como la única opción posible para generar ingresos en un sistema que les cierra las puertas del trabajo formal y los acosa en el trabajo informal. Uno de los entrevistados condensa la narración de lo que muchos enfrentan al salir de prisión:

Yo no le puedo decir eso acá [si va a cambiar o no], porque acá uno dice una cosa y en la calle uno no sabe qué va a hacer (…): La policía lo para a uno cada rato (…); Yo me he trasteado de lados [cambiar de lugar de residencia] (…); he abandonado la familia (…); me han querido matar. (E.J.S., comunicación personal, 11 de noviembre, 2018)

Siendo inequívoco lo anterior, las consecuencias de ciertos estudios cuantitativos que afirman que el apoyo familiar puede disminuir la reincidencia (Bales & Mears, 2008; Cochran, 2014) debe ser estudiada desde una perspectiva más amplia. La idea de las visitas como parte integral de los procesos de reintegración de los internos es clave según la literatura referida, pero hacerlo sin una atención a las familias que viven en contextos de fuertes privaciones de derechos e insatisfacción de necesidades básicas, lleva a que sea difícil lograr que sujetos como los entrevistados puedan evadir su regreso a prisión. Esto debe conducir a que, a su vez, las políticas criminales no se piensen de forma monocromática, sino que se utilicen herramientas que permitan identificar los matices necesarios para una intervención adecuada.

3. Discusión: el sujeto en los estudios y gobierno de la reincidencia

En 2017 se publicó en InSight Crime la noticia del liderazgo colombiano en la implementación de instrumentos de predicción del crimen (Alvarado, 2017). El experimento era un esfuerzo conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las organizaciones privadas de desarrollo de nuevas tecnologías Data-Pop Alliance y MIT Media Lab7 para estudiar la capacidad del software de predicción del crimen en Colombia. Estos esfuerzos por examinar -y difundir- las técnicas de prevención del delito a través de la tecnología, que cuentan con la reincidencia como un factor clave en la elaboración de predicciones (Berk, 2017), forman parte de una tendencia más amplia en la que el conocimiento estadístico y el criterio de riesgo se han posicionado como discursos centrales del gobierno del crimen (Feeley & Simon, 1992; Harcourt, 2007; Dezalay y Garth, 2002).

En esta tendencia, la reincidencia pasó a ser un criterio de medición del riesgo delictivo y, con ello, se generó la necesidad de conocer estadísticamente la realidad de dicho fenómeno. Esto fue empujado por el BID, que recomendaba, a través de sus órganos de difusión de ideología, la necesidad de centrarse en los factores de riesgo delictivo como herramientas para la predicción y la regulación de la reincidencia como mecanismo para reducir el delito8. Algo similar ocurría en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que no solo consideraba la reincidencia como uno de los factores de riesgo delictivo, sino que tenía una lista propia de los factores de riesgo para la reincidencia (UNODC, 2013). Además, así como en Colombia, otros países latinoamericanos también discutían la intersección entre la reincidencia y la predicción del delito. Este es el caso de Chile (Baloian, et al., 2017), Ecuador (García-Piña, Villota-Oyarvide y Litardo-Unda, 2017), Argentina (Di Tella & Schargrodsky, 2011) y Brasil (Martino, 2018).

Si bien la discusión sobre el riesgo, la tecnología y la reincidencia apareció también en otros contextos (Berk, 2017; Favarin, 2018; Harcourt, 2007), esta ha resultado aún más relevante para Latinoamérica. A diferencia del contexto latinoamericano, los anglosajones habían trazado su política criminal con atención a criterios “científicos” desde el surgimiento de la criminología como disciplina independiente (Garland, 2005), lo que los tuvo preparados para la nueva pretensión científica de gobernar el delito a través de conocimientos estadísticos (Feeley & Simon, 1992). Por su parte, los contextos latinoamericanos estuvieron parcialmente al margen de los influjos del gobierno “científico” criminológico del delito, por lo que la aparición de las técnicas estadísticas de medición del riesgo fue más novedosa. Aunque la pretensión científica de la criminología positivista italiana influyó de forma radical en los ordenamientos latinoamericanos -y europeos- mediante la difusión del sistema de doble vía de las sanciones penales, que disponían la pena para los sujetos capaces o “reformables” y las medidas de seguridad para los sujetos incapaces o “incorregibles” (Zaffaroni, Slokar y Alagia, 2002), la enorme importancia de una disciplina jurídica que trataba principalmente de limitar el poder punitivo del Estado (Zaffaroni et al., 2002), así como la predilección por técnicas duras de control ligadas a las dictaduras o las políticas de seguridad ciudadana (Aponte-Cardona, 2008; Iturralde, 2010; Sozzo, 2008), mantuvieron al margen las discusiones sobre la cientificidad de la política criminal.

A pesar de la resistencia académica a las técnicas científicas de la criminología positivista y de la predilección de los Estados por el control del delito a través de la fuerza, el fortalecimiento de los conocimientos estadísticos (Dezalay y Garth, 2014) y de las nuevas formas de gestión de recursos ligadas a la ideología neoliberal (Sozzo, 2018; Wacquant, 2009), y la aparición del criterio del riesgo como parte fundamental del gobierno contemporáneo del crimen (Feeley & Simon, 1992; Silva-Sánchez, 2006) reordenaron la forma de conocer y aproximarse al fenómeno de la reincidencia delictiva. Estas “nuevas” formas de gobierno trajeron consigo una forma específica de “conocer” la reincidencia que tenía el manto de la objetividad derivada de la aproximación numérica al asunto (Espeland & Stevens, 2008).

Aunque la objetividad de los métodos estadísticos es relativa, la idea de “factores de riesgo” como criterios que permiten predecir la reincidencia tiene la capacidad de sustraer el factor individual para comprender dicha realidad. Aunque es necesario reconocer que efectivamente existen factores de riesgo estadísticamente relevantes, y que las intervenciones político-criminales para disminuir los índices de reincidencia pueden partir de estos, también es cierto que la comprensión acrítica de dichas variables puede oscurecer en muchas situaciones las estrategias adecuadas para la planeación de intervenciones.

En este orden, el presente artículo es una intervención clave para “volver al sujeto”. El conocimiento cualitativo de la experiencia penitenciaria aporta en dos aspectos fundamentales. Por un lado, permite a la vez cuestionar y nutrir los enfoques estadísticos de aproximación al fenómeno de la reincidencia, mostrando elementos que se han quedado por fuera de sus análisis. Esto, puede ayudar no solo a sugerir nuevas variables que pueden ser tenidas en cuenta para futuros estudios, sino que ayuda a construir lecturas críticas de los resultados obtenidos en la región. Así, es un aporte clave en la tarea de documentar la reincidencia de forma cualitativa, recogiendo las percepciones, necesidades, problemas e historias de los privados de la libertad desde el punto de vista de los internos (Hasley, 2006; Mbuba, 2012; Maruna, 2001, 2011). Como se mostró en el texto, la investigación arrojó algunos datos que no han sido suficientemente considerados por las investigaciones cuantitativas sobre la reincidencia -no solo aquellas realizadas en la región-, como son la historia del acoso policial y la perfilación de sujetos; la necesidad de revisar el diseño actual de los programas de educación y trabajo en la prisión, o la complejidad que conlleva la falta de atención a las familias de los internos en el exterior. Y, por otro lado, permite rescatar la importancia política y humana del sujeto reincidente. A partir de la experiencia penitenciaria de los entrevistados se pueden establecer diálogos políticos y académicos que lleven a considerar al sujeto reincidente como un ciudadano que debe ser atendido -incluso más en la dramática situación penitenciaria de la región- y no como una simple cifra estadística necesaria para prevenir el crimen.