1. Introducción

La inefectividad de los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe era -y sigue siendo-un común denominador que se vivía en la mayoría de los países que componen la región. Desde hace décadas los altos índices de violencia, el número elevado de muertes y de delitos cometidos dentro de los centros penitenciarios, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, daban fe de esta inefectividad (Carranza, 2012). A todo esto también se debían sumar las diferentes causas culturales e institucionales, tales como el estigma social existente en torno al mundo penitenciario, el poco apoyo gubernamental brindado a los centros penitenciarios o la falta de recursos humanos y económicos de los mismos (Nuñovero Cisneros, 2019), datos que permitían hablar de un fracaso de los sistemas penitenciarios de la región.

Pero el principal argumento para poder afirmar la existencia de este fracaso estaba relacionado con el objetivo primordial de cualquier sistema penitenciario: la reinserción social -o resocialización- de las personas que cumplen una pena privativa de libertad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2017; Organización de las Naciones Unidad [ONU], 2015). En este aspecto, llamaba la atención los índices de reincidencia delictiva en algunos países como Colombia, donde en 2017, el 14 % de las personas privadas de libertad (PPL) ya habían cumplido una condena en un centro penitenciario (Hernández Jiménez, 2018). Costa Rica registraba, para 2017, un porcentaje del 37 % de reincidencia delictiva (Feoli Villalobos y Sáenz Solis, 2019) y Panamá, con unas cifras más alarmantes, registró para 2014, un 45 % de reincidencia delictiva en sus centros penitenciarios (Ministerio de Gobierno de Panamá [MinGob], 2015). En el caso de México, lugar donde se realizó este estudio, entre el 20 y el 25 % de la población penitenciaria censada, en 2017 ya había estado privada de libertad en un centro penitenciario (Índice de Paz México [IMP], 2019).

La experiencia de terceros países, dónde se investigaron alternativas para disminuir los índices de reincidencia delictiva, identificaron a la familia de la PPL como uno de los pilares principales de los procesos de reinserción social, evidenciando que una relación resiliente de la PPL con su familia era uno de los factores que decantaban la balanza entre la reinserción social o la reincidencia delictiva (Cámara y Cruz, 2014; Mills & Codd, 2008; Woodward, 2003). Ejemplo de ello fueron las experiencias de Australia y Nueva Zelanda donde es posible que la PPL realice procesos restaurativos con su familia, lo que daba cuenta del impacto positivo que estos procesos tenían en la reinserción social (Zehr, 2007). Por tanto, este trabajo de investigación partía del hecho de que tanto la resiliencia familiar como la justicia restaurativa son posibles caminos para mejorar el proceso de reinserción social de la PPL.

Esta idea se hizo factible en el contexto de ciertos países latinoamericanos, como los antes citados, puesto que sus legislaciones penitenciarias contemplaban la posibilidad de aplicar una serie de medidas alternativas -destacando entre ellas, el uso de los procesos de justicia restaurativa-, como un elemento más en los procesos de reinserción social. Algunos ejemplos de legislaciones que contemplaban dichos procesos de justicia restaurativa fueron la Ley 906 de 20041 de Colombia, la Ley 95822 y el Decreto Ejecutivo 40849-JP3 de 2018 de Costa Rica, la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 de México o la Ley 14 de 2007 de Panamá4.

Sin embargo, la familia de la PPL no era considerada como víctima del delito por las diferentes legislaciones de estos países, lo que implicaba que los familiares no contaran con ciertas garantías que dichas legislaciones contemplaban para las víctimas, como podría ser el participar de un proceso de justicia restaurativa.

Si bien los familiares de la PPL también sufren las consecuencias psicológicas, sociales y económicas derivadas de la ausencia de un familiar que cumple una pena privativa de libertad (Cerda Pérez, 2015), la Ley 906 de 2004 de Colombia, la Ley 31 de 19985 de Panamá, la Ley General de Víctimas de 2017 de México y la Ley 7594 de 1996 de Costa Rica6 solo consideraban como víctima a aquella persona que había sufrido las consecuencias directas de la comisión del delito, así como a sus allegados más cercanos.

En cuanto a los modelos de reinserción social en la región, la Ley 65 de 1993 de Colombia7, la Ley 55 de 2003 de Panamá8, el Decreto Ejecutivo 40849-JP de Costa Rica y la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 de México establecían que los programas de reinserción social eran esencialmente individuales y debían centrarse en la PPL a través de una serie de capacitaciones laborales y cursos de educación, sin apenas prestar atención a las relaciones familiares de la PPL. De esta manera, el papel de la familia de la PPL en estas legislaciones penitenciarias -durante el proceso de reinserción social-quedaba limitado al acceso al centro penitenciario en calidad de visita o como contactos de emergencia para notificaciones. Cabe apuntar que en dicho proceso sí se tomaban en cuenta a las redes familiares, pero solo en los estadios finales de la estancia en el centro penitenciario, a pesar de que en la mayoría de los casos suponían el único respaldo de la PPL durante el cumplimiento de condena y el momento de abandonar el centro penitenciario.

Por lo tanto, la problemática de esta investigación es el desconocimiento del potencial restaurativo inherente en la resiliencia familiar de la PPL por parte de las legislaciones y los sistemas penitenciarios. El escenario de investigación quedó limitado al sistema penitenciario mexicano, debido a la accesibilidad del autor al mismo.

Esta investigación se hizo relevante debido a la necesidad de explorar las estrategias alternativas para mejorar los resultados de reinserción social del sistema penitenciario mexicano, posibilitando la reconstrucción de nueva vida fuera de los centros penitenciarios para la PPL y sus familias.

El objetivo principal de esta investigación fue probar que los elementos de la justicia restaurativa son inherentes a la resiliencia familiar de la PPL. Como objetivos secundarios se establecieron el identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorecen al proceso de resiliencia familiar de la PPL y el analizar los elementos de la justicia restaurativa que facilitan la resiliencia familiar de la PPL.

La teoría principal de esta investigación fue la justicia restaurativa, la cual se entendió como aquella justicia alternativa, auxiliar de la justicia retributiva (Hernández Pliego, 2014), en cuyo proceso participan tres actores principales: el victimario, la víctima y la comunidad cuya normalidad se ha visto perjudicada por la comisión del delito. Sus elementos principales quedaron identificados como la reparación del daño por parte del victimario a la víctima, el cual dará pie a una posible otorgación del perdón por parte de la víctima, y el apoyo de la comunidad más cercana de los otros dos actores, para garantizar una solución concluyente a un daño ocasionado durante comisión de un delito (Pranis, 2009; Zehr, 2007).

Para contextualizar los elementos de la justicia restaurativa al ámbito que atañe a esta investigación, se utilizaron las siguientes teorías secundarias:

En primer lugar, la teoría del apoyo social de Nan Lin, la cual explica que los individuos necesitan de la comunidad, de las redes sociales y de las personas de confianza para poder desenvolverse en sociedad (Aranda y Pando, 2013). Seguidamente, la teoría del control social o de los vínculos sociales, de Travis Hirschi , explica cómo la ausencia o la existencia de vínculos afectivos con otros individuos impacta directamente en la decisión de cometer actividades ilícitas. De acuerdo con Hirschi, dichas actividades se originan cuando los vínculos de la comunidad o sociedad a la que pertenece el victimario son débiles o están quebrantados. Por último, la teoría de la resiliencia, entendida desde las ciencias sociales por autores como Borys Cyrulnik, Norman Garmezy o Viktor Frankl, explica la capacidad individual y colectiva de los seres humanos de aprender y reforzarse tras el padecimiento de un gran sufrimiento, fruto de experimentar una situación adversa en la vida (Becoña, 2006; Gómez y Kotliarenco, 2010).

Teniendo como base los elementos de la justicia restaurativa, relacionados con las teorías secundarias descritas, se identificaron las siguientes variables de estudio:

A) La reparación del daño, entendido no como una figura jurídica (Nanclares Márquez y Gómez Gómez, 2017), sino como un proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que se acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés por la víctima de sus acciones delictivas, iniciando un acercamiento con esta, en el que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generados en el momento de la comisión del delito (Maruna, 2001; Zehr, 2007).

B) El apoyo familiar, que tiene correspondencia con el elemento restaurativo del apoyo de la comunidad, identificándose a la familia como la principal fuente de apoyo en el caso de la PPL (Cerda Pérez, 2015; Gracia y Herrero, 2006; Sánchez Urios, 2006). A efectos de esta investigación, se definió al apoyo familiar como el interés mostrado por la red social que conforma la familia de la PPL a las necesidades de esta, interpretándolo como un deber colectivo.

C) El perdón interpersonal, entendiendo al mismo como un proceso transformativo de conducta y pensamiento que puede ser otorgado por la víctima de una trasgresión violenta a la persona que cometió dicha trasgresión (McCullough, Rachal & Worthington, 1997; Pertejo Rivas, 2014; Rocha, Amarís y López-López, 2017). Mientras que autores destacados de la justicia restaurativa se refieren a este solo como un elemento deseable en un proceso de justicia restaurativa (Zehr, 2007), otros opinan que un proceso de justicia restaurativa no puede estar completo sin él, por lo que se considera esencial (Armour & Umbreit, 2004; Braithwaite, 2016; De la Rosa Vázquez y Cabello Tijerina, 2016).

D) La resiliencia familiar, definida como un proceso de adaptación y aprendizaje, de carácter individual o colectivo, de aquellos que viven una ruptura de su cotidianeidad por una crisis. En esta investigación, dicha crisis es afrontada por un grupo familiar que experimenta la ausencia de uno de sus miembros, puesto que el mismo cumple una pena privativa de libertad. A raíz de esta crisis la familia logra crear, reforzar o renovar sus creencias y valores compartidos con la finalidad de superar dicho trauma (de Andrade Seidl y da Cruz Benetti, 2011; Markson, Lösel, Souza & Lanskey, 2015; Walsh, 2005).

Estas variables permitieron el análisis de la información obtenida gracias a la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas a varones privados de libertad del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) Topo Chico de Monterrey que habían experimentado una resiliencia familiar durante el cumplimiento de su condena. Como resultado, fue posible probar la inherencia de los elementos de la justicia restaurativa en la experiencia familiar resiliente de la PPL.

La estructura del presente artículo consta de la metodología empleada, los resultados obtenidos mediante el análisis de la información recolectada en las entrevistas, así como las conclusiones del estudio.

2. Metodología

La naturaleza del estudio fue cualitativa, con un carácter exploratorio, dado que el objeto de estudio en el caso particular del sistema penitenciario mexicano no había sido abordado anteriormente (Cortés Cortés e Iglesias León, 2004). El instrumento cualitativo utilizado en esta investigación fue la entrevista semiestructurada, ya que esta suponía una “herramienta técnica muy ventajosa en los estudios descriptivos y en las fases de exploración (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández y Varela Ruíz, 2013, p. 163), además de una vía de generar una “empatía que posibilita una interacción de auténtica comunicación interpersonal entre entrevistador y entrevistado” (Canales Cerón, 2006, p. 241).

Para el posterior análisis de la información recogida en las entrevistas se utilizó el método de análisis del discurso a través del software Atlas.ti 7. Para ello se partió por descomponer el discurso de los entrevistados en unidades léxicas denominadas nodos9 y referencias10. A través de estas fue posible identificar y definir las categorías que componen cada una de las variables del estudio. Esta identificación, permitió analizar la existencia de los elementos de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de la PPL entrevistadas.

Con respecto a la población de estudio, para marzo de 2018 había 3097 PPL varones en el Ceprereso Topo chico. De ellos, 746 asistían a las terapias de reinserción social ofrecidas por las áreas de psicología y criminología de este centro penitenciario. De estas 746 PPL, 350 accedieron voluntariamente a realizar una encuesta preliminar para seleccionar aquellas PPL que correspondían con el perfil de la investigación, por lo que se hizo un especial hincapié en aquellas PPL que para esa fecha mostraban indicios de una mejora en la relación con su familia desde su ingreso en el centro penitenciario. Finalmente, la población de este estudio se fijó en una cifra total de 294 PPL.

Para delimitar la muestra de esta población se siguió el criterio de la saturación del discurso, entendiendo al mismo como “el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos” (Martínez-Salgado, 2012, p. 617). De esta manera, se realizaron un total de 15 entrevistas semiestructuradas a PPL del Ceprereso Topo Chico de Monterrey11.

Las entrevistas fueron realizadas durante los turnos matinales de los días 6, 7 y 8 de mayo de 2018, con una media de 16 minutos de duración y con una edad media de los entrevistados de 31 años.

3. Resultados

3.1 Categorización de las variables de estudio

La primera fase del análisis cualitativo partió por identificar las categorías de composición de cada una de las variables de estudio. Como resultado de esta categorización fue posible interpretar cómo los entrevistados habían experimentado y, por tanto, entendían cada una de las variables.

3.1.1. La reparación del daño

Las categorías identificadas para la variable de la reparación del daño fueron la responsabilidad, el interés en la víctima, el diálogo y el cambio de conducta. Estas se ven reflejadas en las siguientes referencias textuales destacadas extraídas de las entrevistas:

Tabla 1

Categorías de la reparación del daño identificadas en el discurso.

Todo esto se tradujo en que para que se produjese una reparación del daño era necesario que la PPL realizara una reflexión e identificara a su propia familia como víctima tras la comisión del delito y el posterior ingreso en el centro penitenciario, despertando un interés por la situación que los mismos vivían ante su ausencia. Este interés pudo reflejarse en preguntas directas en las que la PPL mostraba una preocupación por la situación económica, de salud, trabajo o educación de uno o varios de sus familiares.

Otro factor clave identificado para favorecer la reparación del daño fue la necesidad de que la PPL aceptara la responsabilidad de sus actos, o al menos, de que reconociera que su familia vivía una situación compleja debido a su condena. Esta acción daba a entender a sus familiares que era posible que la PPL realmente identificara y sintiera el daño provocado, lo que podía desencadenar que estos pensaran que renunciaría a cometer actividades ilícitas que perjudiquen a su círculo cercano en un futuro.

Este proceso de reflexión generalmente venía acompañado por un cambio de conducta de la PPL, motivado en la mayoría de las ocasiones por el intento de generar una buena impresión para con su familia o bien aliviar de alguna manera la situación que estos vivían, aportándoles una seguridad de que abandonaría sus conductas delictivas.

Finalmente, otro elemento que propiciaba la reparación del daño fue el establecimiento de un diálogo entre la PPL y sus familiares, en el que la PPL pudiera explicar con detalle los actos delictivos que cometió y las razones que lo llevaron a realizar dichos actos. En este diálogo también podían expresarse de manera directa los elementos antes citados, facilitando la celeridad del proceso de reparación del daño para con sus familiares.

3.1.2. El apoyo familiar

Las categorías identificadas que compusieron la variable del apoyo familiar fueron la ayuda material, el apoyo emocional, el interés en el victimario y la comunicación y contacto. Estas se ven reflejadas en las siguientes referencias textuales destacadas extraídas de las entrevistas:

Tabla 2

Categorías del apoyo familiar identificadas en el discurso.

Lo que más valoraban los entrevistados era poder tener contacto y comunicación constante y periódica con sus familiares, en visitas de estos a la PPL en el centro penitenciario, a través de llamadas o correo postal. Cabe destacar que, en este contacto, lo más valorado por los entrevistados fue la información sobre el estado de sus familiares.

Esta comunicación y contacto podía generar un sentimiento de apoyo emocional a la PPL, apoyo que se traducía como un soporte anímico. Es decir, una transmisión de sentimientos y emociones positivos que ayudasen a la PPL a aprovechar el tiempo que estuviera dentro del centro penitenciario, animándola a participar en los programas de reinserción social, y el dándole la seguridad de que no estará solo una vez egresara del centro penitenciario.

Otro de los elementos que impactaron en que la PPL sintiera el apoyo de su familia, fue el interés de los familiares con respecto a su salud, tanto física como mental, así como a las actividades que realizaba y las emociones y sentimientos que experimentaba dentro del centro penitenciario.

Por último, el elemento que menos impactaba en la generación de un sentimiento de apoyo por parte de la familia de los entrevistados fue la ayuda material que la familia pudiera aportar. Los entrevistados eran conscientes de que la falta de este tipo de ayuda no viene motivada por mezquindad o avaricia de la familia, sino por la difícil situación económica de los familiares, la cual se agravó debido a su ausencia. Aun así, el tipo de productos más valorados eran los productos de aseo personal, la vestimenta, el calzado y los alimentos, quedando el apoyo monetario relegado al final de la lista.

3.1.3. El perdón interpersonal

Las categorías identificadas que constituyeron la variable del perdón interpersonal fueron la empatía y la no evitación y no rencor. Estas se ven reflejadas en las siguientes referencias textuales destacadas extraídas de las entrevistas:

Tabla 3

Categorías del perdón interpersonal identificadas en el discurso.

Estos datos mostraron como la instauración de una empatía por parte de la familia de la PPL era el proceso clave para que a la PPL se le otorgue el perdón por parte de sus familiares. Que la familia pudiera llegar a entender las causas que llevaron a cometer la acción ilícita, la situación vivida dentro del centro penitenciario, los sentimientos experimentados por la PPL durante la condena y el cambio de actitud fueron factores clave para que existiera un perdón interpersonal. El proceso del establecimiento de una empatía se facilitaba si la PPL había intentado previamente reparar el daño a sus familiares. Con respecto al rencor y evitación se pudo aclarar que eran elementos cuya ausencia era necesaria para que la PPL sintiera que sus familiares le habían perdonado, hecho que relacionaba a esta variable con el apoyo familiar.

3.1.4. La resiliencia familiar

Las categorías identificadas que configuraron la variable de la resiliencia familiar fueron la adaptación, el aprendizaje, el cambio de roles, el rehacer la relación y las creencias y valores. Estas se ven reflejadas en las siguientes referencias textuales destacadas extraídas de las entrevistas:

Tabla 4

Categorías de la resiliencia familiar identificadas en el discurso.

El elemento que más se apreció a través del estudio del discurso de los entrevistados fue el aprendizaje, elemento que se producía casi independientemente del resto de elementos que componen la variable. Este aprendizaje por parte de todo el núcleo familiar suponía la obtención de una serie de conocimientos, principalmente de valores morales, que conformaban la parte positiva del aislamiento físico de uno de sus integrantes al cumplir condena en un centro penitenciario.

La adaptación se entendió como la asimilación de la realidad en la que un integrante está ausente, con todos los impactos económicos, psíquicos y de salud que ello conlleva. Es un proceso por el cual todo el grupo familiar identifica el trauma que se ha presentado a raíz de la ausencia de uno de los individuos y se habitúa al mismo. Aunque está relacionado con el elemento anterior, la no adaptación no imposibilita que el resto de los elementos de la variable pueda llevarse a cabo.

El rehacer la relación también fue un elemento a tener en cuenta entre el discurso de los entrevistados, si bien no se presentaba en todos los casos. Este elemento se podía entender de dos maneras: la primera de ellas era el recomponer lazos afectivos que se deterioraron a raíz de la comisión del delito, producto del resentimiento de uno o varios integrantes del núcleo familiar. La segunda de ellas era el reforzar los lazos afectivos con familiares con los que antes se tenía poco o ningún contacto o, directamente, el restablecer lazos afectivos que se habían perdido hacía largo tiempo. Este fenómeno se identificaba más con familiares lejanos, como tíos, primos o sobrinos, mientras que el primer caso era más común con familiares directos, como madres, hermanas o hijas.

El cambio de roles dentro de la familia para suplir las diferentes carencias producidas por el ingreso en prisión de un integrante de la familia era, generalmente, de tipo económico y/o afectivo, puesto que, al ser compuesta la muestra de estudio en su totalidad por varones, era común que hayan de suplirse los roles de proveedor económico y de cabeza de familia. Cuando no existía otro varón dentro de la familia que pudiera suplir a la PPL en el cumplimiento de estas funciones, las mismas solían recaer en la esposa, la pareja o en la madre de la PPL.

Las diferentes referencias que algunos de los entrevistados hacían con relación a su fe, a sus creencias religiosas o a los valores que compartían con sus familiares también daban paso a que se propiciara una resiliencia familiar.

3.2. Elementos de la justicia restaurativa presentes en la resiliencia familiar

Este apartado gira en torno al primer objetivo específico de la investigación, el poder identificar los elementos de la justicia restaurativa inherentes al proceso de resiliencia familiar. El análisis del discurso de los entrevistados permitió identificar que la reparación del daño, la ayuda familiar y el perdón intrapersonal son elementos que efectivamente aparecen dentro de la resiliencia familiar de la PPL, si bien los resultados cualitativos muestran que no todas las variables tuvieron el mismo protagonismo en los relatos de los entrevistados, como se muestra en el siguiente esquema de co-ocurrencias12:

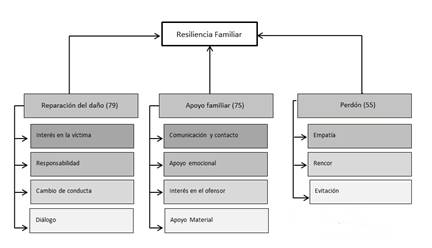

Figura 1

Co-ocurrencias de las variables independientes con la variable dependiente.

Fuente: elaboración propia.

El esquema anterior ilustra la distribución de las co-ocurrencias de dichos nodos con cada una de las variables de los elementos de la justicia restaurativa, lo que hizo pensar que existe un orden de importancia para el favorecimiento de la resiliencia familiar.

Como resultado del análisis del discurso de las PPL se registraron un total de 134 nodos relacionados con la resiliencia familiar. De ellos, 79 estaban relacionados con la variable de la reparación del daño, lo que suponía 59 % de co-ocurrencia; 75 con la variable del apoyo familiar, lo que se traducía en 56 % de co-ocurrencia y 55 con la variable del perdón interpersonal, que representaba 41 % de co-ocurrencia con la resiliencia familiar.

Vistos estos resultados, se puede afirmar que tanto la reparación del daño, el apoyo familiar y el perdón no solo existen en la resiliencia familiar, sino que tienen un impacto directo en el establecimiento de una resiliencia familiar de aquellas familias que viven la situación de que uno de sus miembros cumple condena en un centro penitenciario. Sin embargo, el nivel de impacto es diferente dependiendo de la variable en la que se enfoque el estudio, pudiendo establecer un orden de importancia entre las mismas.

3.3. Actores presentes en la resiliencia familiar

Para identificar actores asociados a la resiliencia familiar y a los elementos de la justicia restaurativa, se contabilizaron las menciones a los familiares más repetidas dentro del discurso de los entrevistados. Dicho proceso dio como resultado el siguiente orden de importancia de los miembros de la familia en el discurso:

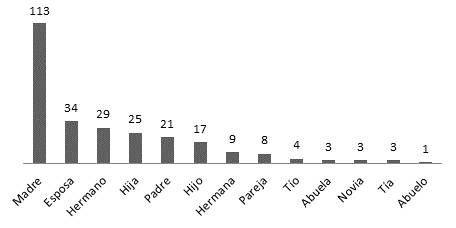

Figura 2

Orden de importancia de los miembros de la familia en el discurso de las PPL.

Fuente: elaboración propia.

Para completar la información de la figura anterior y para ilustrar la importancia de los miembros de la familia en cada una de las variables del estudio, se presentan las referencias textuales más destacadas:

Tabla 5

Miembros de la familia identificados en cada una de las variables de estudio.

Se pudo observar que, en lo referente a la variable de la reparación del daño, los entrevistados identificaban a las madres como los miembros familiares más importantes, seguidos de las esposas y los hijos. Se interpretó entonces que los entrevistados consideran a estos integrantes como los más afectadas por la comisión de un delito y el posterior ingreso en prisión, por lo que son el objetivo principal de la reparación del daño.

Con respecto al apoyo familiar, los integrantes femeninos de la familia de los entrevistados volvían a tener un papel relevante, identificándose a las madres, hijas y esposas como las principales fuentes de apoyo. Cabe destacar que en esta variable también aparecieron los hermanos de los entrevistados, que jugaban también un papel en el interés en el ofensor.

En lo relativo al perdón, se observó nuevamente que la madre era identificada como el individuo que más otorgaba el perdón a la PPL, seguida de los hijos, quienes también presentaron una destacada importancia a la hora de perdonar al familiar que cumplía condena.

Por último, los integrantes que más peso tienen en la resiliencia familiar, especialmente en la adaptación y en el cambio de roles a raíz del ingreso en prisión de uno de los miembros de la familia, son las madres y los hermanos de los entrevistados. Estos no solo asumían el papel de proveedor económico de los familiares a cargo de la PPL, sino que también conformaban el principal apoyo en lo referente al cuidado y cohesión del grupo familiar.

4. Conclusiones

-

De acuerdo con los resultados del estudio cualitativo con PPL del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico en Monterrey, México, los elementos de la justicia restaurativa identificados como reparación del daño, apoyo familiar y perdón, favorecen la resiliencia familiar de las personas que se encuentran cumpliendo una condena. Por lo tanto, se destaca la necesidad de incluir en los programas de reinserción social espacios que faciliten procesos restaurativos entre las PPL y sus familias, con la finalidad de fortalecer las redes de apoyo primarias y preparar a ambas partes a una readaptación y reintegración de la PPL una vez que salga del centro penitenciario.

-

La realización de estos procesos de justicia restaurativa dentro del contexto penitenciario podría significar una herramienta de empoderamiento de este sector de la población, cuyos derechos son constantemente vulnerados, lo que despierta un sentimiento de castigo y venganza por parte de la sociedad.

-

Aunque los datos obtenidos a través de la investigación documental y cualitativa probó que los elementos de la justicia restaurativa, identificados como la reparación del daño, el apoyo familiar a la PPL y el perdón interpersonal, existen dentro de la resiliencia familiar, se puede afirmar que los mismos presentan diferentes rangos de importancia, siendo la reparación del daño a la familia por parte de la PPL el elemento más destacado , seguido por el apoyo familiar ofrecido a la PPL y, finalmente, por el perdón interpersonal.

-

Las creencias religiosas y los valores morales compartidos por la familia de las PPL, independientemente de si se crearon debido al trauma vivido por la separación o solo se reforzaron a raíz de esta, son parte indispensable de la resiliencia familiar y, por lo tanto, no pueden ser obviados en los programas de reinserción social.

-

Las madres de las PPL juegan un papel esencial en el proceso restaurativo y resiliente, seguido en menor medida por las esposas, los hijos y los hermanos. En la mayoría de los casos estudiados, fueron las madres las que cumplieron con la doble función de sustituir a la PPL en el rol económico y de ocuparse de los cuidados de otros integrantes de la familia. Se destaca también el rol de los hermanos varones de las PPL entrevistadas, ya que en su mayoría sustituyeron o apoyaron a las madres en el rol de proveedor económico.

-

Resulta pertinente replicar el estudio en otros contextos penitenciarios del continente latinoamericano, ya que se comparten las problemáticas y, en algunos casos, la posibilidad legal de implementar procesos restaurativos con las redes familiares de la PPL. El ampliar la comprensión sobre la problemática penitenciaria y el potencial restaurativo de la resiliencia familiar en otros contextos latinoamericanos, podría fortalecer esta propuesta como alternativa para disminuir los índices de reincidencia delictiva e impactar positivamente en las tasas de reinserción social.