Introducción

Si bien hoy está claro que la ejecución penal no debe estar fuera del ámbito del Estado de derecho, en tanto a partir de la tradición del derecho penal liberal se ha consolidado la garantía ejecutiva, como una de las derivaciones del principio de legalidad, lo cierto es que no siempre ha sido así. De hecho, según Drapkin y Brücherd (como se citaron en Caro, 2013):

Hasta fines del siglo XVIII se consideraba a los delincuentes como malvados o degenerados, indignos de compasión y ayuda, y cuya eliminación, reclusión o muerte, era lo único que podía hacer la sociedad para evitar los grandes daños que cometían. Las prisiones eran establecimientos de castigo, en cuyos calabozos, verdaderas pocilgas, se abandonaba a los delincuentes, castigándolos corporalmente y se les daba escasa alimentación. Los condenados a trabajos forzados […] debían trabajar en galeras o en obras públicas, en forma intensa. (p. 151)

Es en este contexto donde se empieza a gestar en Europa, un filantrópico interés por la visibilización y mejoramiento de las condiciones de las personas recluidas - y no solo aquellas detenidas o condenadas por la justicia penal, sino los confinados en hospitales, sanatorios, casas de corrección, etc.,- que alcanzan su cúspide con la publicación de El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales (Howard, 1777). A partir de allí, y con los valiosos aportes de disciplinas como la criminología y la sociología, se han promovido una gran variedad de estudios sobre temas relacionados con la privación de la libertad, cuestión que permite tener un acercamiento al tema en el marco de una perspectiva critico-social.

La mayoría de ejemplos de este tipo de investigaciones, se encuentran en trabajos españoles, que deben ser tenidos en cuenta, no para copiar de manera inconsulta los modelos en ellas implementados por los investigadores, sino para evidenciar a partir del conocimiento de elementos comunes, el hecho de que la privación de la libertad presenta características similares independientemente de las condiciones económicas o socioculturales de los países donde esta se ejecute1.

Sin embargo, también existen esta clase de investigaciones en el plano local; en primer lugar ha de citarse la labor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, quienes periódicamente publican informes sobre el estado de los derechos fundamentales en los centros de reclusión colombianos; de igual manera ha de considerarse muy especialmente la labor hecha por la Corte Constitucional colombiana que de cara a la producción de la Sentencia T-153 de 1998, realizó un importante trabajo que dio cuenta del estado de los derechos fundamentales de las personas detenidas al interior de los centros penitenciarios del país. El estudio se ocupó de los derechos fundamentales en general y de algunos en particular, concentrándose en los centros penitenciarios de mayor capacidad en términos de encierro de personas, presentando conclusiones como:

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. (Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998)

Esta determinación sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria en Colombia, fue ratificada en la Sentencia T-606 de 1998 y consolidada más recientemente en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015.

Uno de los elementos más importantes que exponen estas providencias, es que más allá de los particulares casos de violación de derechos fundamentales, se verifica todo un estado de cosas contrario a la Constitución, figura en virtud de la cual la Corte Constitucional reconoce que en determinado lugar o situación se están violando derechos fundamentales de las personas de manera general y sistemática, pero que la intervención estatal para terminar con dicha violación requiere de la participación de varias entidades o de una considerable adecuación presupuestal.

El inconveniente real que ello comporta, es que estos cambios se han demorado un tiempo considerablemente alto cuando estamos hablando de seres humanos a los que se les están violando derechos que en virtud de la Carta son exigibles por todas las personas, incluso, las privadas del derecho a la libertad; así las cosas, la situación no solo no cambia, sino que además se ve reafirmada con las constantes reformas penales y penitenciarias que abogan por un expansionismo del poder punitivo estatal.

Así mismo, en el ámbito latinoamericano se han realizado estudios desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2011); Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (1992), que han examinado las condiciones de la justicia penal en la región, promoviendo la adecuación de las normas internas a los estándares internacionales.

Así entonces, esta investigación tomó como referentes teórico-epistemológicos algunos autores que se pueden enmarcar en la línea del garantismo penal (Ferrajoli), la criminología crítica (Larrauri) y la sociología jurídico penal (Rivera, Bergalli, Baratta), así mismo se hizo un estudio de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

En concordancia con lo anterior, el tema principal del presente artículo gira en torno a los derechos humanos y su relación con el control penal, específicamente en la etapa de ejecución penal o derecho penitenciario, por lo que resulta adecuado destacar tal y como lo afirma Posada (2009) que:

Los derechos humanos se han mezclado con el derecho penitenciario en un discurso que hace ver fortalecido al segundo, que ve en la exaltación normativa de los primeros, una de las principales herramientas para presentarse como instrumento provisto de límites y para justificar el fin legalmente otorgado a la pena privativa de la libertad, o sea la resocialización. Sin embargo, en esta misma mezcla los derechos fundamentales relacionados con la privación de la libertad resultan afectados, en tanto se matizan con el objetivo de preponderar los principios del derecho penitenciario sobre aquellos. Así, simplemente en el plano normativo encontramos que los derechos humanos inicialmente consagrados sin mayores restricciones en general resultan matizados a tal punto, que, aunque se mantenga su nombre jurídico, la posibilidad de aplicación real resulta limitada o suprimida desde la norma. (p. 13)

De esta manera, partiendo del planteamiento de la criminología crítica, concretamente en la orientación del garantismo penal y de la sociología del control penal, hay que aclarar que lo que se busca con este tipo de investigaciones no es mejorar el sistema penitenciario o carcelario, dado que en su actual uso como prima ratio de la resolución de los conflictos sociales, particularmente de la marginalidad “la prisión está estructuralmente imposibilitada para producir funciones positivas” (Baratta, 1986, p. 42), sino, que por el contrario, se focaliza en cuestiones tales como: la identificación puntual de discriminaciones o indefensiones y, en general, la vulneración de derechos fundamentales y en mejorar el conocimiento social de la realidad carcelaria municipal, dado que muchos de los problemas de la prisión son intrínsecos a ella y, por tanto, no son evitables, así entonces se hace necesario recordarlos y poner de manifiesto sus consecuencias negativas, que continúan produciéndose constantemente. Ello resulta imprescindible justamente porque permitirán poner sobre la mesa, como en reiteradas ocasiones, las necesidades de nuevas políticas encaminadas a afrontar la comisión de actos delictivos.

En ese sentido, el objeto de la investigación de la cual deriva este escrito, estuvo encaminado principalmente en realizar un diagnóstico de la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario de Segovia (Antioquia), a partir de una aproximación al centro de reclusión del orden municipal, definiendo cómo objetos de observación la infraestructura del establecimiento, las características de la población que allí se encuentra privada de la libertad y, fundamentalmente, la situación de sus Derechos Humanos, contando con la participación directa de los reclusos, lo que posibilitó la verificación de las opiniones de aquellos que viven a diario la privación de su libertad en este establecimiento; lo anterior también dio pie a la elaboración de un riguroso diagnóstico que permitirá a la administración carcelaria implementar las medidas necesarias tendientes a la garantía de los derechos humanos en materia penitenciaria y carcelaria de acuerdo con la normativa internacional y nacional vigente.

Para la investigación se propuso trabajar desde el enfoque de investigación cualitativa, teniendo como premisa la generación de conocimientos a partir de la interacción y observación de los presos en la cárcel municipal de Segovia. De esta manera, resulta posible la realización de una descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables en el contexto de privación de libertad, además de incorporar lo que los reclusos dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones sobre la situación de sus derechos humanos tal y como son percibidos por estos, todo a partir de la utilización y triangulación de técnicas de obtención de la información que comprenderían la observación, la revisión documental y la encuesta. La primera, fue implementada esencialmente, para evidenciar las condiciones del lugar de reclusión con relación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la segunda, para documentar y clasificar los derechos humanos de los reclusos y, la tercera, para contrastar y dar cuenta de esa cárcel real a través de la percepción directa de quienes a diario allí permanecen.

1. Aproximaciones teóricas de la investigación

A la luz de la Constitución, es claro que en un Estado social de derecho se permite restringir la libertad de las personas que cometen un hecho punible e inclusive, y de manera excepcional, como medida preventiva en el marco del proceso penal, pero necesariamente y como contrapartida, el Estado debe garantizarles a las personas privadas de la libertad todos los medios necesarios para purgar su pena o detención preventiva en condiciones dignas.

De igual manera, es sabido que a las personas que cometen un hecho ilícito, en reiteradas ocasiones se les castiga con la privación de la libertad, y solo esa debe ser su condena por infringir la ley, en consecuencia, el trato que se les da al interior de los centros de reclusión nunca debe ser usado como medio de castigo, pues el único derecho que se le suspende a los internos es el de la libertad física, los demás derechos se siguen conservando, algunos de manera plena y otros restringidos, pero en ningún caso se les eliminan por su condición de reclusos.

Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha expresado de manera reiterada que:

Si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades que se encuentran a cargo de los presos. Así, por ejemplo, evidentemente los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular. (Corte Constitucional, Sentencia T-065, 1995)

Esta división tripartita de los derechos fundamentales de los reclusos, que se ha justificado, por un lado, en la garantía del derecho a la resocialización de los condenados, y de otro lado, como garantía de la disciplina, seguridad y orden interno de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Esta ha sido graficada por Hernández (2019) así:

Tabla 1

Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Así entonces, es de rescatar que el Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que estos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y parcialmente, aquellos que les han sido restringidos. Y estos deberes no implican simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos, sino también, y de manera especial, que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los privados de la libertad el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el trabajo, etc.

Por tanto, la persona recluida en un centro carcelario mantiene su dignidad humana; el hecho de la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano, dado que la función y finalidad de la pena son la protección de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, la resocialización del sujeto responsable del hecho punible; de la misma manera, las funciones de la detención preventiva se enfocan en la protección de la comunidad, la garantía de la comparecencia al proceso y la evitación de obstrucciones a la justicia, por tales motivos se hace necesario en este trabajo definir y determinar la relación del derecho penitenciario con otros autores o teorías coadyuvantes como son la penología, la criminología crítica, el derecho de ejecución penal o la psicología. En este caso se resalta la obra de Foucault: Vigilar y castigar, en la que fundamenta el poder de castigar tomando como premisa la idea de que “el castigo no tiene que emplear el cuerpo sino la representación, lo que debe llevarse al máximo es la representación de la pena, no su realidad corporal” (Foucault, 1975, p. 99) y, en el mismo sentido, al mencionar que

Entre las penas y en la manera de aplicarlas en proporción a los delitos hay que elegir los medios que hagan en el ánimo del pueblo la impresión más eficaz y la más duradera y al mismo tiempo la menos cruel para sobre el cuerpo del culpable. (p. 302)

De esta manera se hace necesario para el desarrollo del presente artículo, poner de manifiesto algunas aproximaciones conceptuales que permitan relacionar el derecho penitenciario con otros saberes que le complementan, toda vez que la vida en prisión está enmarcada por múltiples disciplinas y ciencias que determinan su actuar y desarrollo; esto se debe a que todas convergen para tratar de dar forma y organización a lo que se conoce como el sistema penitenciario. Estas disciplinas se ven permeadas por teorías criminológicas, imperativos políticos, estereotipos sociales, estructuras administrativas, orientaciones psicológicas y sociológicas, técnicas de intervención, necesidades disciplinarias, contextos de vida, efectos psicológicos y dimensiones sociales que van a servir para analizar y darle sustento desde otras perspectivas u otros saberes, a la materialización de los derechos humanos al interior de los centros de reclusión.

Respecto a los derechos humanos, se hace indispensable decir que son la garantía de todo ciudadano ante las autoridades, sea cual fuere su condición, incluso son titulares de ellos quienes se encuentren recluidos en un establecimiento carcelario. De ahí, que la importancia de los derechos humanos radique en que son la base fundamental del Estado de derecho, pues al ser ellos la manifestación de las condiciones de dignidad de la naturaleza humana, su reconocimiento y protección legitima el ejercicio de las autoridades, en consecuencia, el concepto de derechos humanos expresado a lo largo de este trabajo de investigación se fundamenta en la definición esgrimida por Pérez Luño (1991), según la cual:

Los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. (p. 48)

Ahora bien, a la hora de abordar la definición de persona privada de la libertad, es necesario acudir a la normatividad internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015) y a la doctrina mayoritaria, en donde es entendida como todo ser humano que se encuentra privado de su derecho a la libertad de abandono2, en virtud de sentencia condenatoria o de orden de detención preventiva debidamente expedidas por la autoridad judicial competente, también se encuentran allí incluidas las personas que están detenidas sin cargo en contra, o sea, aquellas personas frente a las cuales la detención no se ha dado aún por orden de autoridad judicial, aunque una autoridad policial o militar las mantiene momentáneamente bajo custodia, en este contexto también se incluye a las personas inimputables, bien sea por trastorno mental, diversidad sociocultural o inmadurez psicológica, ya que si bien a ellos no se les aplican penas o medidas de aseguramiento como la detención preventiva, sí les son aplicables medidas de seguridad que incluyen la detención en centros especializados para adolescentes3, centros de reclusión indígena4 u hospitales siquiátricos.

En este punto, es de gran importancia también entender que con la creación en Colombia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, se dio un importantísimo paso hacia la conformación de un área -específica y derivada- independiente del derecho penal, la cual se ve reforzada con la existencia de un Código Penitenciario y Carcelario; a pesar de ello, tal paso no se ha dado desde la academia ni en las políticas públicas en materia penitenciaria, lo cual trae como consecuencia, que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad no hayan podido ir avanzando en un camino que los conduzca a ser realmente los representantes de la rama del poder judicial en la ejecución de las penas en Colombia, con implicaciones directas en cuanto al respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

El derecho penitenciario es una de las tres subáreas que conforman el derecho penal. A través de todos los tiempos se ha estudiado en las facultades de Derecho del país, el derecho sustantivo y el derecho procesal penal, pero se ha dejado a un lado el derecho penitenciario, que en últimas, constituye uno de los momentos más importantes, pues es realmente allí, donde se deja ver en pleno el poder del derecho penal, reflejado en la facultad punitiva del Estado.

Adicionalmente, es necesario delimitar el objeto de estudio del derecho penitenciario, pues tiende a confundirse con otras disciplinas que se relacionan íntimamente con el mundo de las prisiones. En este sentido el profesor Rivera (2008) afirma que:

El derecho penitenciario se ocupa del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad y de las medidas de seguridad de internamiento o privativas de la libertad, así como de otras medidas sustitutivas de la privación de libertad, como son la condena de ejecución condicional, la libertad condicional, el arresto domiciliario, el arresto de fin de semana, o el trabajo de utilidad pública o al servicio de la comunidad. (p. 320)

Para finalizar este apartado, se entenderá la categoría de centro de reclusión como un establecimiento en el que se encuentran recluidas las personas privadas de la libertad, sin embargo, es necesario hacer una diferenciación que a primera vista parecería ser irrelevante, pero que en materia de privación de libertad cobra vital importancia por los efectos que de ello se desprende, esto es; que en el lenguaje común se utilizan los términos cárcel y penitenciaría como si se tratara de palabras sinónimas, ignorando que existen diferencias muy significativas entre ellas. Son cárceles los establecimientos de reclusión que tienen un carácter preventivo, creados exclusivamente para la retención y vigilancia de sindicados, es decir, para las personas a las que se les imputa un delito y aún se encuentran en una etapa de juzgamiento; las penitenciarías, por su parte, son establecimientos destinados a la reclusión de condenados, es decir, sobre los que recae una sentencia condenatoria, es el lugar donde se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el tratamiento de los internos, es importante esta afirmación, sin embargo, es de rescatar que múltiples ocasiones:

En las cárceles permanecen personas con condena en firme y en las penitenciarías personas que apenas se encuentran sindicadas, máxime cuando se ha creado el híbrido de centros penitenciarios y carcelarios, que permiten la reclusión de procesados y condenados en un mismo espacio físico sin ningún tipo de separación en pabellones u otros. (Posada, 2009, p. 195)

No obstante, en términos de género, el original código penitenciario -Ley 65 de 1993- no hizo dicha diferenciación, pues su artículo 26 definía la reclusión de mujeres como los establecimientos destinados para detención y descuento de la pena impuesta a las mujeres infractoras, independiente de si se encuentran sindicadas o condenadas. En estos eventos, no existe una separación física entre detenidas y condenadas como la establecida legalmente para los hombres. Situación que se superó, por lo menos desde el aspecto normativo, con la modificación introducida, por la Ley 1709 en el año 2014, que en su artículo 18, plasmó las diferencias entre cárceles y penitenciarías de mujeres, además de un pretendido enfoque diferencial para la construcción de estos establecimientos.

En lo que respecta al lugar de privación de libertad del cual se desprende el análisis que se realizará a continuación, debe aclararse que se trata de una cárcel del orden municipal, que encuentra su definición en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, con la característica especial de que es un lugar administrado por la entidad territorial, en este caso el municipio de Segovia, Antioquia.

2. Establecimiento carcelario de Segovia

Segovia en uno de los 125 municipios que conforman el departamento de Antioquia y se encuentra ubicado en la subregión del nordeste. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, (2016):

Esta subregión se encuentra localizada en la cordillera central, entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante, la región del Nordeste está conformada por 10 municipios - Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó - y cuatro zonas: Meseta, Nus, alto nordeste y Río Porce. Posee una extensión de 8.544 km² y 186.534 habitantes (93.543 urbanos y 92.991 rurales). Sus fortalezas económicas se vinculan a los recursos naturales y la biodiversidad. Las principales actividades económicas del territorio son minería aurífera, producción agrícola y pecuaria, actividad pesquera, explotación de madera y actividad empresarial. (p. 87)

Conforme con el censo nacional de población y vivienda, el municipio de Segovia cuenta con una población de 37.900 habitantes (DANE, 2018); allí el 16,52 % de la población está en condición de pobreza y el 2,64 % en condición de miseria por necesidades básicas insatisfechas (Gobernación de Antioquia, 2017).

Con respecto al centro de reclusión municipal de Segovia, se encuentra ubicado en la parte central de la zona urbana, diagonal a la estación de policía, lo que facilita la vigilancia de perímetro del establecimiento, ya que no cuenta con un cuerpo de custodia independiente, sino con seguridad en el puesto de control de ingreso por parte de una empresa de vigilancia privada. El establecimiento cuenta con tres celdas colectivas y una individual, de igual manera cuenta con un patio general o aula múltiple destinada para todas las actividades colectivas; un pequeño patio o cancha para las actividades deportivas y una zona de servicios sanitarios y aseo.

Ahora bien, las mujeres privadas de la libertad cuentan con una celda independiente de la de los hombres, pero las actividades colectivas que realizan durante el día se desarrollan en los mismos lugares comunes sin que exista separación alguna. Administrativamente este establecimiento delega las funciones de dirección en la Secretaría de Gobierno del municipio de Segovia, sin contar con ningún otro tipo de funcionario administrativo o de custodia.

2.1. Caracterización de la población privada de la libertad

Durante las visitas realizadas al establecimiento carcelario se evidenció que la población privada de la libertad había oscilado entre 20 y 40 personas, sin embargo, para el momento en que se realizaron las entrevistas, se contó con una población de 25 personas detenidas, entre las que se encontraban tres mujeres, todas ellas participaron de la encuesta realizada.

Así entonces, desde este primer dato empírico y la infraestructura del establecimiento, es claro como se ha tomado muy poco en cuenta el enfoque diferencial, siendo importante destacar que la administración carcelaria tiene la obligación de ofrecer una atención adecuada que implique un enfoque diferencial, derivado del principio consagrado en el artículo 3A del Código Penitenciario y Carcelario y la separación por categorías establecida en el apartado 8 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, máxime en lo relativo a la maternidad, ya que para el momento de la encuesta se encontró a una mujer en etapa gestante. Situación que no dista mucho de la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en las cárceles del orden nacional, ya que, de acuerdo con Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro (2016): “La atención en salud a mujeres embarazadas es inadecuada y absolutamente precaria. Las mujeres encarceladas no cuentan con los cuidados médicos requeridos durante su embarazo, ni en el parto, ni en el período posterior a él” (p. 48).

Por otro lado, el 52 % de los privados de la libertad son jóvenes menores de 28 años y solo el 8 % del total de los detenidos había terminado la primaria, lo cual refleja la no reciente denuncia de la criminología crítica hacia el sistema penal como un sistema selectivo, desigual y discriminatorio.

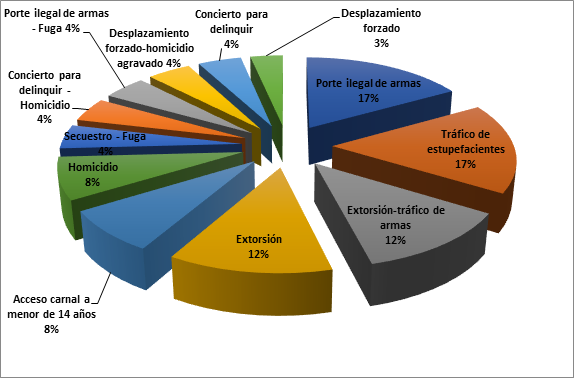

Con respecto a las conductas punibles por las cuales se encuentran las personas privadas de la libertad en este establecimiento carcelario, se constata que la gran mayoría se encuentran detenidas por delitos contra el patrimonio económico (principalmente extorsiones), con un 24 % del total de los reclusos, argumento adicional para reiterar la selectividad del sistema penal, dado que en la mayoría de los casos este tipo de delitos guarda relación con la condición económica; en segundo lugar, se encuentran los delitos contra la salud pública, con un 17 %, que en esencia se relacionan con delitos relacionados con estupefacientes; en un mismo porcentaje de 17 % se encuentra la conducta del porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y, en una menor medida, se encuentra que otros delitos usuales son los delitos sexuales con menor de 14 años, el homicidio con un 8 %, el concierto para delinquir con un 4 % y el desplazamiento forzado con un 3 %; adicionalmente, existen también varios casos que implican el concurso de conductas punibles.

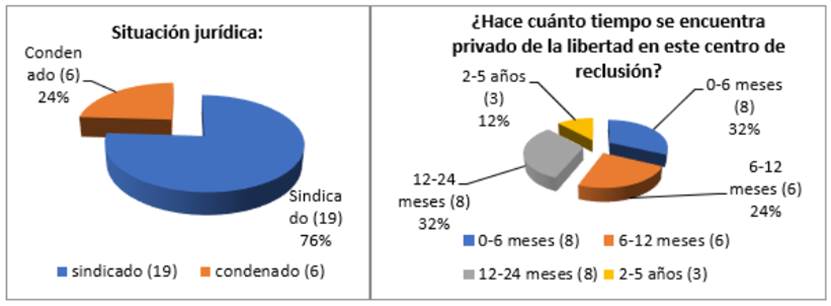

En principio se entiende que por tratarse de establecimientos carcelarios del orden municipal, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 19A de la Ley 65 de 1993, no deberían permanecer allí personas en condición jurídica de condenados, aun así se aprecia que en la mayoría de los establecimientos conviven personas en detención preventiva como condenadas, e incluso, comparten el mismo patio, pabellón y celdas, lo que está en absoluta contravía de lo normado por el artículo 63 de la Ley 65 de 1993 y además del apartado n.º 8 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Igualmente, en la gráfica se observa que un poco más de la mitad de los privados de la libertad se encuentran allí hace muy poco tiempo, esta cifra corresponde a el 56 %, donde el 32 % lleva en el establecimiento entre 0-6 meses y el 24 % lleva de 6-12 meses, solo el 12 % lleva en este lugar entre 2-5 años; esta condición resulta relevante para efectos del derecho que tienen las personas en detención preventiva, de ser juzgadas en un tiempo razonable.

2.2. Estado personal y familiar

El 100 % de la población detenida al momento de la realización de la encuesta manifestó ser heterosexual. Ahora bien, con referencia al estado civil se pudo observar que un 48 % eran personas solteras, el 36 % se encontraban en situación de unión libre, mientras que el 16 % restante eran casados.

Con relación al número de hijos se pudo determinar que el 16 % de los privados de la libertad no tenían hijos, seguidamente se observó que 7 personas, es decir, 28 %, tenían 1 hijo, 24 % tenían 2 hijos, 12 % tenían 3 hijos, 8 % tenían 4 hijos, otro 8 % tenían de 5 a 10 hijos; mientras que solo una persona, es decir, el 4 % tenían a la fecha más de 10 hijos. De esta manera se puede pregonar que en gran medida las personas recluidas en este establecimiento pueden ver afectadas sus relaciones familiares como consecuencia de la privación de libertad.

Se rescata que el 48 % de los encuestados sostenía económicamente a sus familias antes de estar detenidos, y en contraposición, el restante 52 %, no tenía ningún vínculo económico con sus familias. Lo que lleva a confirmar que menos de la mitad de los privados de la libertad del establecimiento carcelario tenían un hogar conformado, y en la actualidad 48 familias dejaron de recibir sustento económico por parte de sus familiares privados de la libertad, siendo esta una de las consecuencias colaterales más importantes que afectan el entorno familiar, derivado de la pena privativa de la libertad.

Con lo anterior se constata que las consecuencias de la privación de la libertad son de diversa índole y provocan un daño social difuso que va mucho más allá del detenido (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos [OSPDH], 2006) .

En cuanto a la edad, se pudo evidenciar que el 52 % de los privados de la libertad eran jóvenes entre los 21 y los 27 años, un 40 % de la población se encontraba a la fecha en una edad entre los 29 y 59 años, mientras que solo el 8 % de los privados de la libertad son personas mayores de 60 años. Estas cifras indican que en al ámbito de la privación de libertad municipal también prevalece una tendencia del aparato de persecución penal hacia los jóvenes, quienes constituyen los principales clientes del sistema penal.

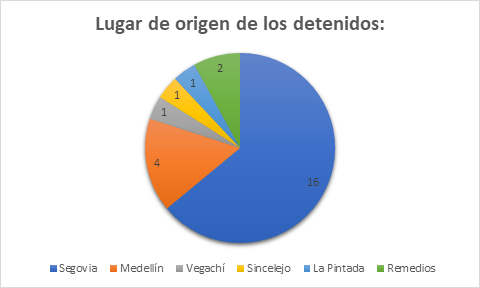

Referente al origen de los reclusos, es decir, su lugar de residencia habitual antes de la privación de su libertad, el 64 % son pertenecientes al municipio de Segovia, el 16 % residían en la ciudad de Medellín, 4 % en Vegachí, 4 % en Sincelejo, 4 % en la Pintada y el 8 % restante en Remedios. Lo que indica que menos de la mitad de los privados de la libertad, cifra correspondiente al 36 %, no pertenecen al municipio. En consecuencia, la población mencionada puede tender a manifestar inconformidad debido a que por la distancia se dificulta el traslado de sus familiares a efectos de las visitas. Así mismo, esta información permite verificar que el municipio de Segovia está cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, sobre la obligación de las entidades territoriales de administrar, sostener y vigilar su cárcel para los detenidos preventivamente.

2.3. Personas con necesidades especiales

Otro de los aspectos más relevantes en la investigación tiene que ver con las personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o mental, en tanto dos personas manifestaron poseer algún tipo de discapacidad, específicamente limitación visual, lo que genera altos riesgos de vulneración a sus derechos fundamentales dentro del centro de reclusión ya que, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2009):

Debido a su condición física vulnerable, los reclusos con discapacidad son objeto fácil de abuso y violencia por parte de otros delincuentes y del personal penitenciario. Los guardias de la prisión pueden, por ejemplo, confiscar a los delincuentes: Sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, lentes y medicamentos. Los reclusos que requieren ayuda especial para llevar a cabo actividades diarias como comer, vestirse y bañarse puede simplemente ser ignorados. Pueden dejarlos sin alimentos y obligarlos a orinarse en sí mismos por no recibir ayuda en los sanitarios. Los reclusos con discapacidad pueden sufrir abusos psicológicos, por ejemplo, cuando mueven las cosas de un preso con discapacidad visual dentro de la celda o bien cuando recibe burlas verbales. (p. 46)

Esta situación conlleva a reflexionar sobre el reconocimiento de vulnerabilidades en el marco de la prisión que deberían ser tomadas en cuenta por las administraciones carcelarias para desarrollar herramientas que ayuden a la promoción de una participación con equidad y que puedan implementarse medidas dirigidas al goce efectivo de los derechos de diferentes grupos poblacionales. Sin embargo, a pesar de las disposiciones legales existentes en materia de enfoque diferencial5, es posible evidenciar la falta de herramientas y medidas que generen una inclusión real para la población en situación de discapacidad en la vida cotidiana dentro del establecimiento, esto evita que pueda hablarse de una ejecución de penas o una detención preventiva en condiciones dignas, equitativas e incluyentes para las personas con discapacidad.

2.4. Posibilidades educativas en el establecimiento

A la pregunta ¿La institución promueve el aprendizaje y es partidaria en crear planes educativos para la capacitación de los privados de la libertad?, el 89 % de la población encuestada afirmó que la institución no promovía planes educativos y solo el 12 % manifestó que la institución sí lo hacía.

Es de suma importancia la promoción del aprendizaje y planes educativos dentro de estas instituciones, ya que les facilitará a las personas adquirir conocimiento y habilidades que le serán útiles a lo largo de su vida, además de promover la prevención de la comisión de conductas delictivas y ayudar a ese fin reeducador que se le imprime a la pena (artículo 4 del Código Penal); máxime cuando se pudo identificar que el grado de escolaridad de las personas privadas de la libertad es realmente bajo.

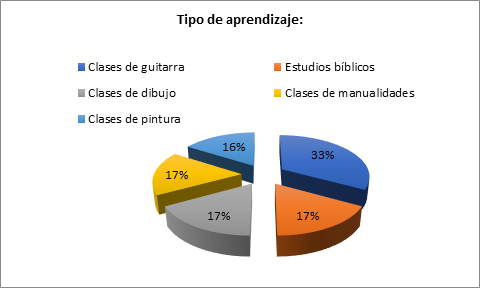

Respecto a los tipos de aprendizaje que son promovidos por el establecimiento carcelario, se encontró que el 33 % de los privados de la libertad asistían a clases de guitarra, 17 % acudían a estudios bíblicos, otro 17 % a clases de dibujo, mientras que el 17 % manifestó acudir a clases de manualidades y el 16 % restante de los encuestados a clases de pintura. Si bien es cierto que en principio el establecimiento carcelario tiene como finalidad albergar a las personas en detención preventiva, es importante mencionar las implicaciones sociales y psicológicas que trae para los presos que el establecimiento carcelario promueva programas de educación, es decir, que el tratamiento penitenciario implica una serie de actuaciones que tienden a influir en el individuo con el fin de potenciar la adquisición de ciertas habilidades para la vida en libertad, lo cual conlleva a la reinserción social y a que el privado de la libertad reafirme la necesidad de autoafirmación para mantener la autoestima.

Cuando se les indagó sobre las actividades que realizaban la mayor parte del tiempo antes de estar privados de la libertad, se pudo observar que el 88 % se encontraba realizando alguna actividad laboral antes de ser privados de la libertad, el 4 % se encontraba estudiando, el otro 4 % se encontraba desempleado y el 4% restante estaba implicado en actividades ilícitas.

Lo anterior confirma que la gran mayoría de los privados de la libertad sostenían a sus familias económicamente antes de ser recluidos y que su condición actual sobreviene en angustias permanentes relacionadas con la dependencia económica de sus familiares cercanos; exigiendo en este aspecto respuestas por parte del establecimiento que permitan la realización de actividades productivas en favor de los privados de la libertad.

Frente a la posibilidad de realizar ejercicios de lectura, se pudo observar que el 84 % de los privados de la libertad sabían leer y que solo 4 de los reclusos, cifra correspondiente al 16 %, manifiesta no saber leer. Esta situación describe lo que es nuestro contexto social, donde aún existen personas en condiciones de analfabetismo, lo que en el entorno de privación de libertad implica, además, la imposibilidad de materializar el ejercicio de algunos derechos como la presentación de quejas o peticiones ante la administración, en consecuencia, existe una relación similar en términos de escritura dado que los porcentajes son los mismos, el 84 % de las personas sabe escribir y 16 % no sabe. Este hecho hace que a quienes no cuentan con ningún nivel educativo se les dificulte en alguna medida la comprensión de la lógica de su proceso penal en el marco del sistema con tendencia acusatoria y, además, la imposibilita de realizar una defensa material vinculada a sus causas.

Para sustentar la información esgrimida en el párrafo anterior se hace necesario decir que el 68 % de los privados de la libertad han culminado la primaria, el 24 % no han culminado o no tenían hasta la fecha ningún grado de escolaridad, el 4 % han terminado la secundaria y el 4 % restante han terminado estudios superiores como tecnología.

De esta manera podemos acercarnos al concepto que nos da el profesor Zaffaroni en el documental: No ser Dios y Cuidarlos (Andrade y Fernández, 2008), en el cual manifiesta que la educación formal aumenta los niveles de invulnerabilidad al sistema penal por parte de quienes están inmersos en ese proceso, partiendo de la base de la selectividad del sistema penal. Los resultados de esta investigación en el aspecto puntual del nivel educativo de los privados de la libertad en este centro carcelario permiten reafirmar esa tesis, toda vez que de la población universal encuestada ninguno tiene estudios universitarios, mientras que la enorme mayoría tiene un nivel educativo precario.

2.5. Percepciones en torno a la reclusión

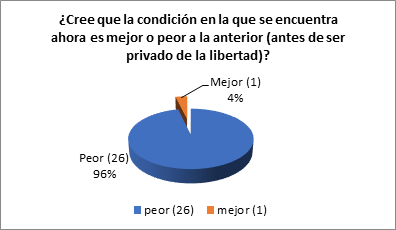

Respecto a la creencia de los internos relacionada con la condición en la que se encontraban en el momento de la reclusión y antes de ella y con la finalidad de medir la subjetividad de los privados de la libertad antes y durante el proceso de reclusión, se pudo evidenciar que el 96 % de la población manifestó que su condición actual (en el tiempo de reclusión) es peor y solo el 4 % de los privados aduce que su condición es mejor a la anterior a la detención. Esto lleva a que los privados de la libertad reflexionen sobre su estado físico y emocional ante el hecho de estar bajo esta condición y las posibilidades que se ofrecen al interior del centro de reclusión en desarrollo de la detención.

Así, se puede decir que los efectos que puede producir la privación de libertad en el estado emocional de las personas se encuentran en términos de “las cosas son más difíciles acá”, lo que sucede por el entorno al cual se enfrenta el privado de libertad, trayendo consigo tensión en los vínculos interpersonales dentro del establecimiento carcelario, también es preocupante para ellos el encierro en el cual se encuentran, pues este genera deterioro en la psique y en el estado físico, ya que trae consecuencias como despersonalización, angustia, negación al mecanismo de supervivencia y adaptación, hiperventilación, insomnio, etc.6 Además, los privados de la libertad manifiestan que sus familiares se encuentran lejos de ellos, lo que provoca a corto o largo plazo desestructuración del núcleo familiar. No hay que dejar de lado que en el núcleo familiar no solo se ve afectada la persona privada de la libertad sino toda la familia como tal, y que finalmente existen justificaciones relativas a la precariedad de la prestación de algunos servicios por parte de la administración carcelaria.

Al indagar sobre la calidad de vida, el 76 % de los privados de la libertad aludieron que su calidad de vida había disminuido, mientras que el 24 % manifestaron que no había disminuido, esto se debe a las condiciones estructurales y ambientales del lugar y la depresión misma que genera la condición de privación de libertad.

A partir de la indagación realizada por el equipo de investigación se pudo constatar que a casi la totalidad de los privados de la libertad, porcentaje equivalente al 92 %, se les permitía realizar actividades que tuviesen que ver con su creencia religiosa y solo el 8 % declaró que no se les permiten practicar actividades religiosas al interior del establecimiento carcelario; siendo este uno de los derechos que más se encuentra garantizado a nivel general en materia de privación de libertad, dado que ya sea de manera individual o con el acompañamiento de comunidades religiosas de diversa índole que frecuentemente visitan la cárcel, las personas pueden realizar este tipo de actividades.

En otra perspectiva a la pregunta ¿Cuál es el medio más común con el cual mantenían comunicación con sus familiares y demás personas por fuera del establecimiento carcelario? Se pudo observar que el 52 % de las personas privadas de la libertad manifiestan que por medio de teléfonos celulares, el 44 % manifestaron no utilizar ningún medio para comunicarse con sus familiares y que el único vínculo de comunicación se da cuando estos son visitados, mientras el 4 % restante utilizaba las cartas como único medio para mantener comunicación con sus familiares. Es importante aclarar que el establecimiento para el momento de la visita, no contaba con teléfonos fijos para la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, por lo cual, la riguridad frente al control de los elementos prohibidos como celulares no se presentaba.

2.6. Derechos civiles y políticos

El 92 % de las personas privadas de la libertad aludieron que en el establecimiento carcelario no había celda de aislamiento debido al espacio reducido del lugar, mientras que el 8 % aseguró la existencia de una celda destinada a castigos en los casos de mala conducta, la cual se utiliza como sanción disciplinaria. Ahora bien, cuando se les indagó respecto al tratamiento recibido por parte del personal, el 35 % de las personas manifestó que el trato recibido era excelente, el 48 % respondió que el trato era bueno y el 17 % refirió que el trato era regular; sin embargo, esto indica en general un relacionamiento pacífico entre los detenidos y el personal de custodia y vigilancia, que como se refirió anteriormente, es una persona, afirmación que se refuerza con el hecho de no existir referencia alguna frente a malos tratos recibidos por parte del personal de custodia y vigilancia hacia la población reclusa.

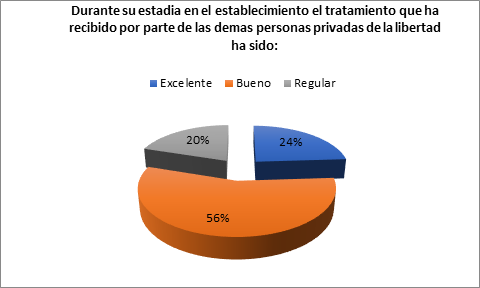

Referente a las relaciones interpersonales entre reclusos, se constató que el 56 % de ellos manifestaron que el trato recibido por sus compañeros era bueno, el 24 % expresó que el trato entre ellos era excelente, mientras que el 20 % restante menciona que el trato es regular, tal cuestión deja en evidencia la idea de que las relaciones interpersonales establecidas entre las personas privadas de la libertad son buenas, asunto que influye de manera positiva en la sana convivencia y reafirma una mejor calidad de vida para los privados de la libertad, lo cual es posible gracias a que el establecimiento de reclusión mantiene una población relativamente pequeña, en la cual se generan condiciones de buenos tratos promovidos por los mismos presos.

Por otro lado, el 72 % de los privados de la libertad consideraron en su momento que en el establecimiento carcelario había hacinamiento o sobrepoblación, mientras que el 28 % aludía que a la fecha no existía, esto indicó que más de la mitad de los encuestados manifestaron insatisfacción por la sobrepoblación. Es importante tener en cuenta que este lugar de reclusión cuenta con una capacidad máxima para 15 personas y la población en aquel entonces sobrepasó esta cifra en 10 personas, asunto que evidentemente termina generando hacinamiento, lo cual trae consigo diversas consecuencias como transmisión de enfermedades, roces en las relaciones interpersonales debido al reducido espacio y a la insatisfacción sobre la prestación de servicios a cargo de la administración carcelaria. Resaltamos que uno de los argumentos centrales de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en materia de privación de libertad declarado por la Corte Constitucional en tres ocasiones (Sentencia T-153 de 1998, Sentencia T-606 de 1998 y Sentencia T-388 de 2013), consiste en la condición de hacinamiento de los establecimientos de reclusión, de lo cual se derivan muchas otras consecuencias que impiden garantizar los derechos fundamentales de los reclusos.

Con referencia al derecho al sufragio, es importante hacer la claridad de que los reclusos que pueden ejercer el derecho al voto son todos aquellos que no tienen sentencia condenatoria en firme, en este establecimiento, partiendo del hecho de que la mayoría de reclusos son detenidos preventivos, en principio podrían ejercer con libertad este derecho, sin embargo cuando se indagó respecto al asunto, se pudo evidenciar que el 65 % de los privados de la libertad no habían ejercido su derecho al voto, mientras que el 35 % de los internos habían tenido la posibilidad de ejercerlo; esta situación, de acuerdo con la administración de este centro carcelario, se debe a la gran cantidad de ingresos y salidas que experimentan las cárceles, y de igual manera a la idea de que la permanencia de algunos detenidos no alcanza a cubrir el tiempo necesario para realizar las inscripciones y posteriormente realizar el ejercicio electoral; sin embargo el hecho de que existan personas que hayan podido ejercer este derecho significa que hay una voluntad desde la administración de la cárcel municipal de posibilitar su ejercicio, lo cual es muy relevante dado que no es una regla general en nuestro sistema penitenciario y carcelario.

Frente a la garantía de la protección del derecho a la vida, existe una mayoría, correspondiente al 72 % de los reclusos, que consideró en su momento que el establecimiento carcelario brindaba las condiciones de seguridad necesarias para proteger su vida; por el contrario, un 24 % de los reclusos manifestaron que no existían tales condiciones de seguridad y, finalmente, 1 persona es renuente a dar una respuesta. Se puede observar que más de la mitad de los privados de la libertad aseguraron que el lugar de la privación de libertad es seguro y que no atenta contra su vida, lo que guarda mucha relación con la ubicación de la cárcel municipal de Segovia, la cual se encuentra muy cercana al parque principal y justo en frente de ella está ubicada la sede de la policía, así mismo, al tratarse de una cárcel municipal, regularmente no suele ser el lugar donde detengan a las personas consideradas por las autoridades de policía como de alta peligrosidad o alta seguridad.

2.7. Derechos económicos, sociales y culturales

Con relación al derecho al trabajo tenemos que la mayoría de las personas privadas de la libertad contaban con algún tipo de vínculo laboral antes de ser privados de la libertad, así lo manifestaron 18 reclusos, mientras que 7 de ellos expresaron no tener vínculo laboral alguno previo a su reclusión. A pesar de que en el contexto de privación de la libertad se tiene el imaginario de una actividad laboral como un sinónimo de “algo que hacer” en su tiempo libre y por esta razón hacer una manualidad, barrer el patio, pintar, bisuterías y otras actividades que dentro de la reclusión denominan actividades de redención o tratamiento, en el medio laboral son consideradas actividades, aunque lucrativas, no laborales.

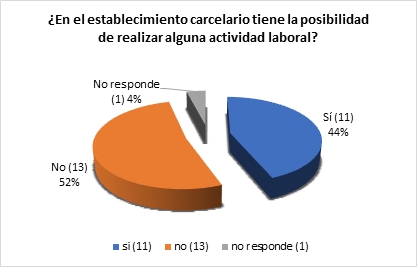

En este establecimiento carcelario, 13 de sus habitantes respondieron que no se posibilita la realización actividades laborales; 11 de ellos expresaron que sí es posible realizar actividades laborales dentro de la reclusión y una persona se abstuvo de responder.

De acuerdo con esta percepción de los reclusos, vemos como en el escenario de las cárceles municipales, no se ha logrado lo pretendido en la modificación realizada al artículo 79 de la Ley 65/93 por parte del artículo 55 de la Ley 1709 de 2014, en tanto el trabajo no se instituye como un derecho, sino como un privilegio en algunos casos, dada la imposibilidad material de que la administración de un centro carcelario ofrezca posibilidades de trabajo a toda su población.

2.8. Garantías procesal-penales

En este apartado se aborda de manera esencial el principio de presunción de inocencia, teniendo en cuenta que las cárceles y pabellones de detención preventiva están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario). Con relación a la garantía procesal consistente en el derecho que le asiste a toda persona privada de su libertad de ser oído por un tribunal, tenemos que de los reclusos encuestados el 52 % manifiestan que ni siquiera conocen cuál es el juez de su proceso; situación que puede tener varios fundamentos, entre los cuales podemos destacar el hecho de que el nuevo sistema penal oral acusatorio implica la competencia de los jueces de control de garantías en la etapa preliminar del proceso penal (audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, medida de aseguramiento, etc.) y la competencia del juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento, que inicia a partir de la formulación de la acusación, en este sentido solo en aquellos procesos que estén en etapa de juzgamiento podrán los procesados conocer quién es o será su juez natural.

Con respecto al derecho a aclararar la versión de los hechos, el 72 % de los privados de la libertad manifestaron que no habían tenido la oportunidad de aclarar su versión de los hechos ante un juez, mientras que el 21 % expresaron haber tenido la oportunidad de declarar a su favor durante su proceso judicial. Si bien es cierto que el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de ejercer una defensa material, la oportunidad procesal de controvertir las pruebas se desarrolla en mayor medida en la etapa del juicio oral, razón que puede fundamentar el hecho de que solo 7 personas privadas de la libertad en esta cárcel hayan tenido la posibilidad de aclarar su versión de los hechos ante el juez.

Ahora bien, con relación a las 18 personas que expresaron no haber tenido la oportunidad de aclarar su versión de los hechos ante el juez, los argumentos para que se presente esta situación estuvieron sustentados en las siguientes razones: el hecho de no haberse realizado aún el juicio oral, el hecho de haber aceptado los cargos, el hecho de hacer uso de su derecho a guardar silencio (artículo 33 Constitución Nacional) y, finalmente, el hecho de que no se les haya permitido declarar, ya sea por el defensor o por el juez de control de garantías.

Con respecto al tratamiento recibido durante la detención preventiva, la percepción de los privados de la libertad con relación al derecho a la presunción de inocencia no solo en el tratamiento carcelario, sino además en el tratamiento recibido por parte del aparato de justicia estatal (jueces, fiscales, defensores públicos, policía, etc.) fue así: el 76 % de los recluidos opinaron que eran tratados como culpables y solo el 26 % de los encuestados perciben que son tratados como inocentes. Se destaca que al ser la cárcel de Segovia un establecimiento carcelario del orden municipal, no debería albergar personas condenadas, esto según el estricto mandato legal consagrado en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.

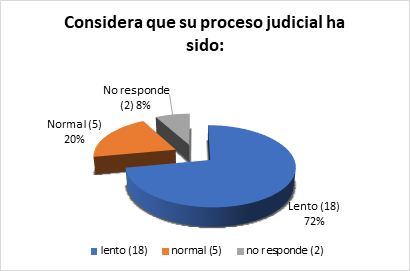

Respecto a la percepción de agilidad frente al proceso judicial, el 72 % de los privados de la libertad revelan que su proceso judicial había sido lento, el 20 % aludía que su proceso judicial llevaba un ritmo normal y 8 % restante no respondieron a esta pregunta. Este panorama nos muestra que la percepción generalizada de los privados de la libertad sobre el sistema de justicia penal es que lo consideran como lento, aun cuando existen normas como el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, que establecen la duración de los procedimientos, los cuales muchas veces se ven alterados por factores diversos como la congestión judicial, cese de actividades (paros), etc., que en últimas, terminan limitando el derecho que tienen los procesados a un juicio sin dilaciones injustificadas (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1969).

3. Consideraciones finales

Para concluir y teniendo claro que aunque no consideramos que el uso de la detención preventiva ni la pena privativa de la libertad sea realmente lo adecuado al fin de solucionar conflictos sociales y que por el contrario, constituye un factor que los agrava. En el entendido de que tenemos una realidad carcelaria que no pareciera estar caminando hacia su supresión o por lo menos hacia su uso restringido, más bien como afirma Pavarini (2009):

A diferencia de lo que es posible abstractamente en otros espacios comprendidos entre el derecho y el no derecho, en el sistema de la ejecución de penas, son el contenido y el sentido del castigo legal los que se construyen como negación del derecho. Superar esta posición significa renunciar a punir. (p. 136)

Consideramos que es necesario sentar constantemente bases para comprender mejor lo que sucede con la privación de la libertad como pena y como medida de aseguramiento en cada establecimiento de reclusión, y buscar que las condiciones de los privados de la libertad sean lo menos lesivas posibles, ya que el irrespeto por los derechos humanos o fundamentales de los allí encerrados, definitivamente tiene un incremento mayor comparado con nuestros avances, por lo que consecuentemente parece ser un objetivo inalcanzable, pero no por ello renunciable.

En cuanto a garantía de los DDHH en la cárcel municipal de Segovia (Antioquia), podemos decir por un lado, que cuando se trata de derechos de libertad en los cuales la obligación del Estado representado en el ente territorial es dejar hacer o abstenerse de intervenir, hay un nivel de protección considerable y se podría afirmar que hay una garantía de estos derechos en términos generales, sin embargo, cuando estamos frente a derechos que implican una obligación de hacer por parte de la administración, se relativiza la garantía de los derechos, pues tratándose de educación, salud, trabajo y condiciones de los lugares de alojamiento no podríamos hablar de una protección plena, sino más bien relativa, frente a lo cual existe un gran reto de intervención por parte de la administración municipal en aras de generar mayores condiciones de garantía de los derechos fundamentales de los presos.

Las causas de este panorama pueden ser múltiples, sin embargo, en este trabajo de investigación pudimos identificar, por un lado, la necesidad de una formación específica en materia carcelaria y mucho más en cuanto a la protección de derechos humanos, por parte del cuerpo de custodia y vigilancia, puesto que en este centro de reclusión la custodia y vigilancia está a cargo de una entidad privada contratada directamente por el municipio, cuya especialidad es la seguridad y, en consecuencia, sus acciones relativas a la protección de derechos se realiza de manera empírica y a punta de buenas intenciones.

Por otro lado, dado que la responsabilidad de la administración de las cárceles municipales se establece en cabeza de los alcaldes municipales y estos en todos los casos delegan a los Secretarios de Gobierno y la excepción es la figura de los directores, el tema carcelario se diluye entre las múltiples funciones que legalmente tienen asignadas estos funcionarios y se termina relegando la importancia que reviste la buena administración de estos centros de detención habida cuenta que de ello dependerá un mayor o menor grado de garantía de derechos; sin embargo, para la dirección y administración de este centro carcelario evidenciamos que su director es una persona con formación en derecho y que ha promovido acciones conjuntas con otros entes gubernamentales en aras de mantener un buen funcionamiento de la cárcel municipal.

Ahora bien, es sabido que las razones presupuestales han sido constantemente expuestas en nuestro país para limitar de facto los derechos fundamentales de los reclusos y las reclusas, regla que se afirma en este establecimiento carcelario, simplemente con el hecho de mirar la infraestructura de la cárcel municipal y las fuertes complicaciones en materia de espacios para ofrecer los servicios y garantizar los derechos propios de la vida en privación de libertad. Sin embargo, estas no han sido las únicas razones que se han presentado, ya que para limitar normativamente tales derechos, y haciendo uso de los temores creados o reales frente a la criminalidad derivada del conflicto armado colombiano y del tráfico de drogas, se han establecido normas que suprimen el acceso a beneficios penitenciarios -administrativos y judiciales -, o que limitan ostensiblemente los derechos fundamentales de las personas detenidas o condenadas por tales delitos, verbigracia la Ley 1453 de 2012 -que creó nuevos delitos y amplió las restricciones para otorgar el subrogado de la prisión domiciliaria - y la Ley 890 de 2004 -que además de crear nuevos delitos, aumentó el máximo punitivo para todas las conductas punibles del Código Penal - por mencionar solo algunas.

Son variados los aspectos que influyen en la violación de los derechos humanos y fundamentales implicados en la privación de la libertad en las cárceles municipales, algunos ampliamente denunciados, incluso por la misma administración penitenciaria, como la falta de infraestructura adecuada o de recursos en general para la implementación de programas laborales, educativos, recreativos, de sanidad o de asistencia social en general; otros por incumplimiento de la normativa legal establecida, y otros, simplemente por el desconocimiento y falta de asesoramiento desde el nivel central. En este punto consideramos que más que vislumbrar posibles formas o métodos para la garantía de los derechos de los reclusos, nos encontramos ante un escenario natural de vulneración de derechos y por lo tanto, imposibilitado para garantizarlos, en palabras de Ferrajoli (2016), la cárcel como una “contradicción institucional” (p. 4).

En el mismo sentido planteaba Bergalli (2011) al reclamar la necesidad de un modelo de cárcel garantista, que:

Es arduo explicar a quienes no conocen el interior de las cárceles y lo que en ellas acontece que en las legislaciones se enuncian derechos y garantías para los presos, cuando los primeros desaparecen y las segundas son constantemente negadas. (p. 37)

Lo que explica esa enorme brecha entre la que podríamos llamar normativa “avanzada”7 en materia de Derechos Humanos relacionados con la privación de la libertad y lo que sucede en el día a día de nuestro sistema jurídico penal, desde la interpretación judicial -jueces de conocimiento, de control de garantías y de ejecución de penas-hasta la aplicación de las normas penitenciaras por parte de los cuerpos de custodia y vigilancia y personal de la administración penitenciaria y carcelaria; denuncia que ya ha sido ampliamente expuesta en la obra de Rivera Beiras (2006) donde da cuenta de la “cárcel legal”, la del plano prescriptivo que da cuenta de una cárcel acorde con los principios de un Estado social y democrático de derecho y la “cárcel real”, la del plano descriptivo que nuestro máximo tribunal constitucional ha definido como un “estado de cosas inconstitucionales”.

A pesar de lo anterior, desde el aspecto normativo, se han propuesto cambios con la pretensión de mejorar las condiciones de las cárceles en nuestro país, uno de los más recurrentes se reiteró con la modificación de la Ley 65 de 1993 (modificada por la ley 1709 de 2014) en la cual, con relación específica a la obligación de los entes territoriales de responder por sus detenidos preventivos, en el artículo 19a estableció la manera cómo se financiará esta obligación, prescribiendo además en su parágrafo que:

El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará un proceso de formación y adecuación de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atenderán el funcionamiento de los centros carcelarios que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política general carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos (Congreso de la República, Ley 65 de 1993)

Sin embargo, a un año de su expedición y al no vislumbrarse cambios con relación a su cumplimiento o al hecho de mejorar las condiciones actuales, el mismo fue derogado por la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), por lo cual resulta indispensable entender que los cambios normativos no necesariamente producen cambios sociales, es decir, no se puede tener una fe ciega en la norma, y en cambio procurar que la cultura del respeto y garantía de los derechos humanos y, a su vez, la cultura que prefiera la libertad en lugar de las sanciones restrictivas de la mismas, tienen que estar inmersas en las conciencias no solo de las personas encargadas de dirigir las instituciones carcelarias, o los funcionarios judiciales y legislativos, sino también en las personas y organizaciones sociales en general, quienes son los que a diario padecen de las consecuencias adversas del sistema de ejecución penal.

Lo anterior debe ir compaginado con políticas en el mismo sentido, para evitar que la violación de los derechos humanos siga siendo la regla general y que esta situación sea una más de las condiciones marginales padecidas por nuestra sociedad. En este sentido la Corte Constitucional también lo ha analizado en la Sentencia T-153 de 1998, en la que refiere:

La actitud de los gestores de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana. (Corte constitucional, Sentencia T-153, 28 de Abril de 1998)

Sin embargo, que la Corte Constitucional haga este llamado de atención desde hace más de 20 años, tampoco la excluye como un actor que ha permitido que se perpetúen estas condiciones lamentables, que para Escobar (2018) son constitutivas de tortura y añade:

Es plausible pensar que, ni la Corte, ni las autoridades correspondientes, estén interesadas, y mucho menos dispuestas, a iniciar un proceso penal contra miembros del Estado por el delito de torturas. (…) Las víctimas del presunto delito están ya tan excluidas que sus voces están igualmente atrapadas en los fosos y las mazmorras. (p. 56)

Otro de los aspectos relevantes y que guardan relación con la privación de libertad general de nuestro país, tiene que ver con el hecho de que los jóvenes siguen siendo gran parte de la clientela del sistema penal, en muchos casos la marginalidad y la falta de formación alimentan las condiciones para que así sea, además, las políticas municipales están muy lejos de advertir estas situaciones y mucho más de apuntarle a la creación de planes y políticas sociales para mitigarlos, por lo que ante la realidad social nos encontramos frente a un doble castigo para la población joven y pobre del país, por un lado, la falta de políticas sociales que permitan el desarrollo y ejercicio de sus derechos y por otro lado, la criminalización de la pobreza.

Finalmente, en lo que atañe a la privación de la libertad en el municipio de Segovia, nos encontramos con una administración carcelaria que se preocupa por su población reclusa, sin embargo, esta preocupación en muchos casos se ve limitada por la falta de recursos necesarios para implementar acciones afirmativas de los derechos de los privados de la libertad y en la limitada participación de la sociedad a través de las organizaciones en la mejoría de las condiciones de privación de la libertad; además, los límites propios del programa de gobierno y el plan de desarrollo municipal apuntan sus metas e indicadores en abordar otras tantas problemáticas y necesidades de un contexto social bastante complejo y con unas carencias sociales evidentes en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, lo que implica un establecimiento de prioridades, que en el mejor de los casos deja un poco de su presupuesto reservado para atender las necesidades de ese pequeño grupo poblacional que se encuentra alojado muy cerca de todos pero en olvido de la mayoría, o en palabras de Larrauri (1992): “Las cárceles actuales han quedado en manos de la criminología administrativa, se trata de asegurar su ‘funcionalidad’ -lo que traducido significa que funcionen lo más silenciosamente posible. Y con el silencio llega el olvido. (p. 215)