1. Mujeres extranjeras en prisión por tráfico de drogas

Las datos oficiales sobre criminalidad conocida, detenidos, condenados y población penitenciaria en España confirman que la política criminal en materia de tráfico de drogas, continúa afectando de manera desigual a las mujeres, sobre todo, a las mujeres extranjeras, sobrerrepresentadas, en todas las etapas del proceso y en la ejecución penal, y respecto de las cuales, planea permanentemente la expulsión del país, bien, por la imposición directa como sanción o sustitutiva de la pena de prisión, bien, por la vía administrativa, aun en el caso de las residentes legales, pues los antecedentes penales, casi siempre, impiden la renovación de los permisos de residencia y trabajo. Esta conjunción de estrategias dan lugar a lo que se conoce como la “Penalidad migratoria”, entendida como el conjunto de los dispositivos penales y administrativos que operan en el control de los extranjeros, afectando, especialmente, a ciertos grupos (Brandariz y Fernández, 2017; Stums, 2008).

El género y la nacionalidad son dos variables que permiten medir la igualdad material en la aplicación de la ley penal y los resultados de la investigación en esta materia ofrecen un panorama desalentador, a pesar de algunos intentos oficiales por corregir las desigualdades más evidentes. En España, desde hace ya varias décadas, algunos estudios de género, pioneros en el abordaje de este tema (Almeda, 2002; Azaola, 1995; Equipo Barañi, 2001; Yagüe, 2002, entre otros), se han ido completando a lo largo del tiempo, con diferentes trabajos empíricos que muestran la profundidad de estas desigualdades en el caso de las mujeres en prisión, y la interseccionalidad de la discriminación que sufren (Juanatey, 2018, Acale y Gómez, 2015; Mapelli, Herrera y Sordi, 2013. Almeda y Bodelón, 2007; García y Cerezo ,2007; Ribas, y Almeda, 2005; entre otros).

A pesar del aumento del interés investigador en esta materia y los consolidados resultados arrojados por los estudios realizados sobre mujeres en prisión en los últimos años, incluidos los nuestros, es necesario continuar profundizando en algunas de las variables de análisis delimitadas, proponer otras, y comprobar su operatividad a lo largo del tiempo, sobre todo, si se pretende, como hacemos nosotros, centrar este examen en las mujeres extranjeras en prisión por tráfico de drogas, pues, esta es una actividad del crimen organizado que responde a parámetros específicos, y está sometida a fluctuaciones, en función de las circunstancias concomitantes que afectan este tráfico y no pueden desconocerse. En concreto y anticipadamente, puede suponerse que los siguientes hechos, acecidos durante los últimos cinco años, pueden tener trascendencia en la materia analizada:

-

Fluctuaciones importantes en los movimientos migratorios que alteran el tablero demográfico de España, y presumiblemente, las tasas delictivas asociadas a los extranjeros, en general y, de forma específica, según género, nacionalidad y tipología delictiva.

-

Un cambio operativo muy importante en la introducción del cannabis y sus derivados en España, pues, se ha empezado a hacer producción propia, a partir del cultivo interno y su transformación en origen.

-

Las sucesivas crisis económicas, que han dado al traste, con los programas de desarrollo económico y social de ciertas zonas, sobre todo del Campo de Gibraltar, frontera Sur de España y Europa, zona donde se concentra gran parte del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

-

Cifras constantes, en aumento, de la incautación de las drogas en todo el país y en las detenciones por este motivo.

-

Las reformas penales operadas, tanto en el año 2010 como en el año 2015, que han aparejado importantes cambios, no solo en relación con la tipificación delictiva, sino también con la aplicación de la pena privativa de libertad y en la de expulsión.

Las transformaciones sociales y culturales producidas por el tráfico de drogas ilícitas, no han sido objeto de análisis específicos en España, quizás, porque a diferencia de otros países, los resultados del fenómeno, en términos antropológicos, no son tan visibles -salvo en ciertas zonas, como el Campo de Gibraltar-. Tal vez por ello, nos hemos acostumbrado a dar por ciertas algunas premisas relacionadas con el narcotráfico: España, es un país especialmente de tránsito de la droga hacia otros países de la Unión Europea; que mueve grandes cantidades de dinero, casi siempre, ejecutado por grandes redes criminales, mayoritariamente dirigidas y compuestas por hombres extranjeros, en cuyas estructuras las mujeres ocupan un lugar subordinado y meramente auxiliar, básicamente, como correos1.

Estas premisas han determinado las políticas públicas en la materia, centradas en la agravación de los tipos penales, la punición de cualquier ayuda a la organización, el encarcelamiento masivo, la expulsión de extranjeros y la cooperación internacional en materia de seguridad, dejando por fuera otro tipo de medidas tendentes a enfrentar un fenómeno más estructural, pues no se considera como tal. Además, alienta unas prácticas policiales discriminatorias, de selección penal en las fronteras, puertos y aeropuertos, basadas en el perfil étnico o nacional, que entraña un peligro real de trato vejatorio para todos los viajeros, especialmente, para las mujeres, con base en meras sospechas; y también, justifica la identificación aleatoria por parte de las policías, por estos mismos motivos, en las ciudades, nuevamente, con base en perfiles étnicos (García, Arenas y Miller, 2016).

2. Antecedentes

El grupo de investigación PAI2000-SEJ-378, “Sistema penal, Criminalidad y Seguridad”, y el Instituto andaluz Interuniversitario de criminología, sección Cádiz, han realizado en la última década diferentes proyectos de investigación, cuyo objeto ha sido, precisamente, el estudio de la extranjería y/o el género, en prisiones. En concreto, pueden reseñarse, el proyecto A/023116/09, de la AECID: “Estudio sobre la vinculación de presos extranjeros con el crimen organizado en marruecos y España como instrumento para la prevención de la criminalidad” (Ruiz, 2013), cuyo objeto de investigación fueron los presos condenados por crimen organizado en cárceles españolas; y especialmente, el proyecto DER2010-19781, “Igualdad y Derecho Penal: el género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación” (Acale y Gómez, 2015), cuyo objeto fue el análisis de la criminalidad de las mujeres en prisión y los factores que determinan su discriminación por género, tanto en las cifras de internamiento, como en su situación penitenciaria. Nuestra participación en ambos proyectos, se circunscribió, en el primero caso, al análisis de los extranjeros en prisión por criminalidad organizada, específicamente, por tráfico de drogas, incluyendo el estudio de las mujeres extranjeras (González, 2013), y nos hemos ocupado de este colectivo, exclusivamente, en el segundo caso (González, 2015).

En ambos proyectos se hizo un análisis de la estadística criminal y penitenciaria de este colectivo y su evolución histórica, y un trabajo empírico desarrollado en las prisiones de Puerto III y Botafuegos (en el segundo proyecto, se sumó la cárcel de Alcalá de Guadaira), sobre su situación penitenciaria. La muestra no estaba conformada por los mismos sujetos, pues, en el primero de ellos, se entrevistó a los extranjeros condenados por crimen organizado en estas prisiones (hombres y mujeres), esto es, a quienes se le hubiere imputado el agravante de pertenencia a organización delictiva, pudiendo comprobarse una muy baja representatividad -en las cárceles analizadas-, de mujeres extranjeras condenadas por tráfico de drogas con esta agravante. Este resultado lo atribuimos, al sesgo de la investigación, por la cercanía de estas prisiones con Marruecos y el Estrecho de Gibraltar, la ruta de entrada del hachís a España, actividad de tráfico de drogas en esta zona, desarrollada mayoritariamente por hombres (González, 2013, p. 7). En el segundo proyecto, centrado en mujeres en prisión, entre otros grupos, se entrevistó a 48 mujeres extranjeras, 27 de las cuales lo estaban por tráfico de drogas, que constituyó la muestra de nuestro análisis.

La labor desarrollada en ambos proyectos, nos posibilitó identificar diferentes variables de análisis en el estudio de las mujeres extranjeras en prisión por tráfico de drogas, que requieren ser comprobadas a lo largo del tiempo para trazar su operatividad, pues, aunque ambos proyectos tenían diferentes objetivos de investigación, pueden rastrearse problemas comunes en la respuesta del sistema penal a la criminalidad de los extranjeros por crimen organizado, y específicamente, a las mujeres con origen extranjero, objeto de este estudio.

El primer resultado demostrado, en ambos proyectos, como ya se indicó, fue la comprobación de la sobrerrepresentación de los extranjeros en las cifras de la criminalidad por tráfico de drogas y, en general, de las mujeres extranjeras en las cifras oficiales de criminalidad en todas las fases de proceso penal, y especialmente, en las cifras de delitos de tráfico de drogas, que, casi siempre, determinan su ingreso en prisión y sobre las cuales, se planea, permanentemente, la expulsión (Boza, 2019; García, 2016; Larrauri, 2016).

En la investigación previamente desarrollada con mujeres extranjeras, se pudo demostrar que las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas en prisiones, no solo respecto a las otras mujeres nacionales, sino también, respecto a los propios hombres extranjeros condenados por el mismo delito de tráfico de drogas. También, estadísticamente, se comprobó una tendencia constante a la baja, en la tasa general de mujeres en prisión, que tenía su correspondencia en la de mujeres extranjeras, lo que se explicaba, sobre todo, por los cambios legislativos, introducidos por la reforma penal del año 2010. Debe tenerse en cuenta que los delitos por los que las mujeres están en prisión en España, son, mayoritariamente, los delitos contra el patrimonio (robos-hurtos) y los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), modificados por esta reforma. No obstante, ya advertíamos de la discriminación persistente a pesar de estas cifras a la baja para aquellas mujeres trabajadoras, cuya función era meramente el trasporte de drogas (“mulas” o “burreras”), pues terminan siendo sancionadas más gravemente, normalmente, por pertenencia a la organización delictiva, y/o por trasportar cantidades de droga de “notoria importancia”, lo que implica un castigo más severo y determina, siempre, su ingreso en prisión.

Además, a pesar de los programas y acciones de igualdad puestos en marcha por el sistema penitenciario, y la diferencia de los períodos investigados (2010/2011 y 2011/2014), se constató, en ambos proyectos, la limitación de oportunidades para las mujeres en los programas formativos y laborales y un mayor desamparo jurídico de las mujeres extranjeras, con peores defensas judiciales, y menores oportunidades para obtener los beneficios penitenciarios.

2.1. Perfil de la mujer encarcelada por tráfico de drogas

En suma, a través de una metodología cualitativa, pudimos determinar el siguiente perfil de las mujeres extranjeras encarceladas por tráfico de drogas, que mantiene y ahonda en el estereotipo forjado hasta la fecha. Muestra a una mujer, pobre y trabajadora; madre, en su mayoría, sin pareja estable; con un nivel medio de estudios; en un alto porcentaje (30 %) con antecedentes de malos tratos en el ámbito familiar; sin responsabilidades en la organización criminal; sin toxicomanías y con buen comportamiento penitenciario. Esto es, a pesar de moverse en un mundo eminentemente masculino, mantienen su rol de género y la maternidad es parte esencial de sus vidas (81 %), en muchos de los casos, es la razón tras su acción delictiva, estando casi siempre, alejada de las decisiones y/o las estructuras de las organizaciones delictivas. No ha de olvidarse que, casi siempre, son ellas la cabeza de familia y de quienes depende la subsistencia familiar. En el 67 % de los casos tienen más de dos hijos, que están con sus familiares, mientras ellas están en prisión. En la mayoría de los casos, no tienen pareja estable, y en otros casos, son estos quienes le inducen a la actividad delictiva. La mayoría de ellas expresaron como motivación para realizar el delito ayudar a su familia, ya sea, para proveerla, ya sea, asumiendo la responsabilidad penal por su pareja o hijos, y tienen gran interés en la formación, con la idea de permanencia en España para asegurar un mejor futuro para ellas y su familia2.

No tienen quejas excesivas por el trato recibido en prisión, salvo, por el acceso al trabajo remunerado que consideran escaso y discriminatorio respecto a los hombres. La mayor objeción, no obstante, la tienen en relación con los beneficios y permisos penitenciarios respecto a las mujeres nacionales en la misma situación, y el trato recibido por el juez al momento de imponer su condena, que entienden fruto de la discriminación, por su condición de extranjeras o su origen étnico, quejas, sobre todo, de quienes tienen regularizada su situación y deberían poder acceder a los beneficios penitenciarios en igualdad de condiciones. Es importante considerar, además, el alto número de mujeres que no reciben ninguna asistencia jurídica, o esta no es adecuada, por las graves consecuencias que de ello pueden derivarse (González, 2015, p. 323).

La novedad principal de nuestra investigación consistió en mostrar, a través del estudio cualitativo, que el perfil de estas mujeres, incluía, en una gran parte, a las mujeres residentes en España, ya nacionalizadas y/o con permiso de residencia y/o trabajo, es decir, con vínculos estables en este país -tendencia ya observada en otros países, con una más larga tradición de inmigración -, y que quieren continuar residiendo en él (arraigo), por lo que la ley y el trabajo preventivo y resocializador debería tener en cuenta esta realidad. La nacionalidad las excluye de la estadística de mujeres extranjeras en prisión, pero no, de las condiciones adversas de la ejecución penitenciaria, precisamente, por su origen extranjero, planteando así, una nueva vía de análisis que debe ser seguida, para comprobar a lo largo del tiempo, los efectos en esta materia, de las migraciones directas y, pronto, en las de sus descendientes (las mal llamadas, segundas generaciones), en los países europeos. No obstante, este resultado no puede ser ratificado en este trabajo, circunscrito al análisis de las cifras de la criminalidad, pues, amerita un análisis cualitativo mucho más amplio (que incluya las prisiones de Madrid y Barcelona).

Finalmente, también pudimos comprobar, que muchas de las mujeres entrevistadas tenían abiertos expedientes administrativos de expulsión, lo que implica, para ellas, y para el sistema penitenciario, desaparecer de la estadística sin que el sistema penal haya respondido a su problemática específica, por el contrario, terminando, en muchos casos, con los procesos de arraigo ya iniciados en el país de acogida. Muy llamativa resultó ser la falta de conciencia de las internas, sobre las consecuencias de su condena, si se tienen en cuenta la posibilidad de la expulsión -actual o futura-, y que, la no renovación de los permisos de residencia y trabajo por los antecedentes penales derivados de esta condena, las abocaría necesariamente a la irregularidad y a la exclusión social, potenciando el círculo delictivo.

Con posterioridad a los períodos de investigación empírica de estos proyectos -incluso, durante alguno de ellos-, se han producido algunos cambios sociales y jurídicos importantes, como ya indicábamos, cuyos resultados dilatados en el tiempo, previsiblemente, deberían impactar en la materia tratada y aconsejan una revisión sobre las premisas y las conclusiones de dichos estudios, tarea a la que nos avocamos en este estudio.

2.2. El tándem extranjería-drogas en la política criminal española. El caso específico de las mujeres migrantes

La política criminal en España en materia de drogas ha sido siempre prohibicionista y seguidora de las pautas internacionales en la materia, que se decantan por la persecución de cualquier actividad que implique favorecimiento -de cualquier forma- al tráfico de las drogas ilegales, ya sea, relacionada con el cultivo, producción, tráfico, distribución, promoción e incluso el consumo (excluido de la punición en España), y respecto de cualquier sustancia prohibida. “La guerra contra las drogas” ha funcionado como un “tranquilizante social”, fungiendo como una idea integradora, especialmente, como control de las clases peligrosas (Christie, 1993; del Olmo, 1998; Baratta, 2006, Zaffaroni, 2006, Zaffaroni, y Paladines, 2015).

Adicionalmente, la política de “guerra contra las drogas”, ha desempeñado una importantísima función en la construcción del “enemigo” (Christie, 1994, Garland, 2006; Terradillos, 2020, Zaffaroni, 2006), representado por el extranjero y su intrínseca “peligrosidad”, especialmente, cuando actúa a través de redes organizadas, que se han convertido así, en compendio de todos los problemas sociales, por ende, legitimador de una respuesta urgente, diferenciada y eficaz del sistema frente a los riesgos que implica para la seguridad. Se puede afirmar que la gestión de la inmigración se basa en “políticas de sospecha” (Brandariz, 2011; Sabater, 2004), sobre todo, cuando se hace una gestión política conjunta de una problemática, que se hace común a través de estrategias mediáticas y políticas de visibilización del problema, como un todo, que demonizan al “otro” y posibilitan el consenso frente al aumento del punitivismo para ciertos sectores y/o grupos. Stumpf (2006), denomina a esta relación entre políticas de migración y Derecho penal, “Crimmigration” (p. 396).

Wacquant, (2004, p. 122), refleja muy bien esta situación a partir de su análisis de las contradicciones del Estado Social resquebrajado y las políticas penales abiertamente orientadas hacia la defensa social, que hacen recaer en el sistema penal el control de las poblaciones desestabilizadas y excluidas del sistema laboral, mostrando claramente cómo los extranjeros, una de las categorías más vulnerables tanto en el mercado laboral como frente al sector asistencial del Estado, debido a su reclutamiento de clase más bajo y a las múltiples discriminaciones que se les infligen, están masivamente sobrerrepresentados dentro de la población carcelaria, además de sufrir directamente los efectos sociales del encarcelamiento y los cambios estratégicos en la intervención policial y penitenciaria, reduciéndose abiertamente el objetivo de reinserción3.

El movimiento feminista, por su parte, ha evidenciado que las mujeres no son una abstracción, ni tampoco pueden ser etiquetadas bajo una única identidad. Estos análisis -incluida la criminología feminista- y los movimientos sociales de base, han mostrado, además, la necesidad de una mirada específica, desde el punto de vista de las mujeres y sus propias experiencias, sobre las políticas de control penal que inciden en los diferentes colectivos de mujeres y las instituciones que las sustentan (Chesney-lind & Pasko, 2013; Larrauri, 1994; Pitch, 2001). Esta afirmación tiene plena vigencia cuando se posa la mirada desde esta perspectiva, sobre las superpuestas discriminaciones de la mujer condenada y encarcelada en España (Puente, 2012), especialmente, si son extranjeras y si lo son por tráfico de drogas .

La selección y discriminación penal por motivos de nacionalidad y género es, especialmente evidente en materia penitenciaria, pues, los datos son persistentes al mostrar tasas de encarcelamiento superiores para los extranjeros por los delitos de tráfico de drogas, sobre todo, de las mujeres extranjeras, a pesar de que, mayoritariamente, siguen ocupando posiciones residuales y fungibles en la organización. Además, no hay ningún programa específico que atienda a las necesidades de resocialización de estas personas tanto dentro como fuera de la prisión -salvo los de deshabituación-. Por el contrario, la única respuesta parece ser la expulsión, desconociendo el cambio de perfil de los sujetos, que, como mostramos en las investigaciones anteriores, incluye cada vez, con mayor frecuencia, a los nacionales y a las personas extranjeras nacionalizados o residentes, situando a los marroquíes (hombres), y a las colombianas (mujeres), como las nacionalidades más frecuentemente representadas en las condenas por estos delitos.

Si se analiza la situación penitenciaria y la vida de las mujeres extranjeras en prisión, la realidad es aún más grave, pues, el propio sistema de prisiones está estructurado en función de un recluso varón, por tanto, muchas de las dificultades para las mujeres -en general-, tradicionalmente, asociadas al régimen carcelario, resultan ser cuestiones de discriminación, por género, por ejemplo, al tener peores condiciones físicas sus lugares de confinamiento; al no existir una mínima clasificación o separación en atención a sus características personales, penales o penitenciarias; la traslación del régimen penitenciario y los mecanismos de control y seguridad propios del mundo masculino a una población en la que predomina su escasa sofisticación criminal y peligrosidad; grandes obstáculos para acceder en plano de igualdad con los hombres a la formación o al escaso mercado laboral penitenciario, etc. (Acale y Gómez, 2015; Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía [APDHA], 2020; Gallardo, 2015; Juanatey, 2018; Mapelli et al., 2013; Yagüe y Cabello, 2005, Ribas, y Almeda, 2005). En estos casos no hay voluntad alguna de hacer una diferencia que garantice la igualdad de derechos (Ruiz, 2015, p. 250).

3. Las mujeres trabajadoras en el tráfico de drogas

Irracionales, chismosas, de poco fiar, y por ello, incapaces de someterse a la regla del silencio. Su tarea debe circunscribirse a “traer hijos al mundo y a ocuparse de la casa” (entrevista a Antonio N., Módena, 5 de mayo del 2004) (Ingrascì, 2008, p. 25).

A pesar de alguna variación, producida en los últimos tiempos en relación con el papel de la mujer en este ámbito, como consecuencia de las transformaciones sociales, económicos y de la representación social, que, aunque, lentamente, también llegan a este medio -reaccionario y refractario a cualquier cambio-, sigue siendo válido el análisis que asigna una función subordinada y desechable a la mujer, al menos, para la gran mayoría de quienes se vinculan con este universo. El universo del narcotráfico es esencialmente tradicional y machista (Fiandaca 2007), y en este sentido señalan Ovalle y Giacomello, 2008, p. 35):

Donde se reproduce en forma caricaturesca el “orden” social instaurado artificialmente sobre la base del supuesto de la superioridad masculina. Por lo tanto, es común que en el mundo del narcotráfico se construyan las relaciones de género a partir de un conjunto de actitudes y comportamientos que discriminan y marginan a la mujer por su sexo.

Así, al lado de papeles esencialmente tradicionales de esposas, compañeras y madres incondicionales, se ha producido un cambio de roles y una mayor participación de las mujeres en funciones laborales de más prestigio y responsabilidad al interior de sus organizaciones, dando cabida a una mejor utilización de la potencialidad de la mujer, según su especialización, e incluso, excepcionalmente, ocupando posiciones de liderazgo (por ejemplo, Griselda Blanco, La reina de la cocaína colombiana; Maria Licciardi, jefa de la mafia de Nápoles; Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, Ana María Carmona, reina de la coca de Madrid).

No obstante, puede observarse que el común denominador para las mujeres que ingresan en las filas laborales del tráfico de drogas, sigue siendo, que ocupan las últimas posiciones en la cadena de la división del trabajo4, y las más riesgosas, incluso, quienes alcanzan posiciones de más influencia, suelen hacerlo como consecuencia de la herencia familiar o afectiva, al ser sus parejas o familiares encarcelados o asesinados -y aún, en estos casos, debe demostrar, paso a paso, su valía en un mundo de hombres-, y su liderazgo, está siempre en entredicho.

Zhang, Chin & Miller (2007), sostienen la idea de "mercados de género” en el ámbito de la criminalidad organizada, y argumentan que la participación de la mujer en la empresa criminal depende del contexto y las demandas del mercado. Sustentan que determinados mercados bloquean las oportunidades de acceso para la entrada de las mujeres, en cambio, otros, tales como el de tráfico de personas, que se basan más en las relaciones personales y en la necesidad del cuidado de los destinatarios potenciales que en la violencia, ofrecen más oportunidades a las mujeres, y ello explica su mayor presencia en estos mercados que, por ejemplo, en el mercado de las drogas, dónde la defensa del territorio y/o el uso de la violencia directa están más presentes5. Esta hipótesis es parcialmente verificada por Giménez-Salinas et al. (2011), quienes, en su trabajo sobre grupos organizados, han comprobado que la presencia de mujeres es especialmente relevante en el mercado de tráfico de inmigrantes, la falsificación de documentación y la trata con fines de explotación sexual y también en los dedicados al hurto que no requieren especial violencia (p. 17).

Desde un punto de vista organizativo, Ovalle y Giacomello (2008), resumen los diferentes papeles y niveles de participación de la mujer en el mundo del narcotráfico, según los diversos escenarios de acción en los que pueden desenvolverse, evidenciando la dificultad de un tratamiento unificado de la mujer en las redes de comercialización de drogas ilegales. Esposas, madres e hijas -muchas veces, señaladas y estigmatizadas-, mujeres trofeo, y mujeres trabajadoras, son parte de una misma realidad antropológica, pero no necesariamente desempañan el mismo papel dentro del universo criminal.

Es importante clarificar las distintas situaciones existenciales y puntos de partida en la participación de la mujer en el narcotráfico, pues, ello debería obligar a una lectura compresiva, y traducirse adecuadamente, en la valoración jurídico-penal de su conducta (González, 2015, p. 308 y ss.). No solo el sistema penal omite una mirada de género, sino también, y ya ubicados en los sistemas jurídicos europeos, el sistema es incapaz de comprender los códigos culturales que motivan u obligan -sin que pueda demostrarse la fuerza coactiva directa- a la acción delictiva en determinados casos. No es esta una afirmación condescendiente con las mujeres que participan en el narcotráfico, no hay diferencias ónticas entre sexos que impidan a las mujeres una acción decidida, voluntaria, y exitosa, dirigida a buscar el máximo provecho económico a través de la acción delictiva del narcotráfico, siendo las motivaciones de diferentes tipos. Así, aunque pocas, cuantitativamente, pueden encontrarse mujeres como jefas de clanes, redes o familias mafiosas, o mujeres altamente cualificadas, por sus conocimientos (abogadas, jueces, políticas), que los ponen al servicio de la organización.

A pesar de ello, se constata que la realidad fenomenológica y cultural de las mujeres en el narcotráfico es muy diversa, y si bien, la base antropológica de algunos de los clichés, con la que suele leerse, perdura, no es la única, y en la actualidad, la realidad no puede ser encorsetada bajo el prisma de los estereotipos. Aunque no podemos profundizar en esta materia, es un argumento central para comprender, por qué desde la misma tipificación penal de estos delitos se está discriminando por género, pues, se define y aplica la ley penal, en abstracto, de forma igualitaria, a situaciones que, de hecho, no son iguales; por ejemplo, cuando se castiga, como autoras o cómplices, a las madres, esposas, hijas, parejas, y en general, a todas aquellas mujeres que dependen económica y/o afectivamente de los autores y responsables de la organización, muchas de ellas, incluso, víctimas de violencia de género o de trata en sus relaciones personales con estos y, en cualquier caso, con poca o ninguna capacidad decisoria. También, cuando se agrava la respuesta penal de las mujeres, trabajadoras o víctimas de trata (normalmente, no investigada, victimizándolas de nuevo), que transportan droga en sus cuerpos, anatómicamente, con capacidad para acoger mayor cantidad de droga; cantidad o calidad de la misma, sobre la que la mujer trabajadora o víctima, no tiene ninguna posibilidad de decidir, de forma que, la imposición de las agravantes por este motivo, resultan ser, aplicación por responsabilidad objetiva de la ley penal; o se castiga el microtráfico con penas de cárcel.

A diferencia de la idea preconcebida trasmitida por los medios de comunicación y las autoridades, que asocia narcotráfico con organizaciones y estructuras sofisticadas y complejas (cárteles, triadas, mafia), la realidad cotidiana muestra, frecuentemente, alianzas transitorias que duran el tiempo necesario para culminar un negocio o un envío. “En este escenario laboral, mucho más amplio, dinámico y flexible que lo que nos relata los medios de comunicación y los discursos oficiales, es en el que miles de mujeres tratan de encontrar una opción laboral” (Ovalle y Giacomello, 2008, p. 39). Estas redes, valiéndose de las pocas oportunidades de trabajo que tienen las mujeres en muchas zonas o épocas, y aprovechándose de la especial vulnerabilidad de estas, casi siempre, cabeza de familia, las utilizan como uno de los últimos eslabones en sus cadenas laborales, asignándoles las actividades más riesgosas y mal remuneradas de la organización -casualmente las actividades que entrañan más peligro, son las peores retribuidas-.

Dentro de la categoría de mujeres trabajadoras, el abanico es muy amplio (Sansó-Rubert, 2010, p. 14). La mayoría de las actividades de trabajo desarrolladas por ellas, suelen ser de bajo de bajo perfil, aunque, algunas son mejor remuneradas que otras. La implicación de la mujer suele ser ocasional, derivada de su precaria situación personal (económica, familiar o por drogodependencia), o porque se consigue a través de engaño, la amenaza o la violencia directa. En otros casos, la lealtad no es hacia la organización, sino con su familia, y especialmente, con su pareja, de quienes dependen económica y/o afectivamente, por quienes están dispuestas a asumir el riesgo de la actividad criminal e, incluso, su responsabilidad penal, o son manipuladas para hacerlo. En todo caso, transportar la droga (“mulas” o “burreras”), sobre todo, en el caso de las mujeres, no supone mayor poder dentro de la organización, de hecho, en el caso del narcotráfico internacional, por el contrario, en muchas ocasiones, son quienes fungen como peones intercambiables por información distorsionada a las autoridades, que permite el éxito de la operación delictiva real, a través de otras vías, a costa de su aprehensión (Giacomello, C. (2013).

Lógicamente, la mujer puede desempeñar otras funciones de más compromiso y especialización en la organización, desde funciones de administradora de una red, hasta actuar como pantalla de la organización y en el blanqueo del dinero, o favoreciendo la organización -policías, jueces, fiscales, notarias, políticas-, e incluso, excepcionalmente, la dirección (Sansó-Rubert, 2010, p. 16). La cuestión por destacar es que las diferentes posiciones y oficios desarrollados por las mujeres dentro de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, evidencia que a participación de estas en la actividad delictiva tipificada y perseguida por los Estados no es uniforme, por tanto, el tratamiento jurídico-penal debería ser más específico, si se quiere individualizar la respuesta punitiva en función del bien jurídico que se pretende proteger.

4. Revisión de datos y de nuevas situaciones

Siguiendo la relación de nuevas circunstancias sobrevenidas en los últimos cinco años, que ya se mencionaron en la introducción, intentaremos comprobar si algunas de las conclusiones de nuestros estudios previos, relacionadas con los datos de mujeres extranjeras en prisión, se mantienen con el paso del tiempo o es necesario revisarlas, total o parcialmente6.

4.1. Cambios importantes en los movimientos migratorios

Estos movimientos, han alterado el tablero demográfico de España, y presumiblemente, las tasas delictivas asociadas a los extranjeros, en general y, de forma específica, según género, nacionalidad y tipología delictiva. Así, y, en primer lugar, se produjo un regreso en masa a sus países de origen, de miles de inmigrantes, especialmente, latinoamericanos, como consecuencia de las crisis económicas del año 2008 y 2012. Con posterioridad y, a partir de 2014, se dio una nueva e importante oleada de inmigración latinoamericana, especialmente, colombiana, producto de las mejoras de las condiciones económicas en España, a la par que se presentaba la exacerbación de las dificultades políticas y económicas en algunos países del continente latinoamericano. A estas últimas circunstancias se aunó la eliminación del visado para los colombianos.

La asociación inmigración y delincuencia es una constante en el imaginario colectivo, alentada por los medios de comunicación, los partidos conservadores y de derechas y las tendencias actuales en política criminal que responden a la delincuencia, siguiendo este patrón ideológico (Cozar y Rodríguez, 2019, p. 51; Terradillos, 2020, p. 85). La construcción del Otro, del diferente, como el enemigo a abatir, relaja los controles democráticos sobre las políticas adoptadas y sobre las actuaciones de las autoridades, y sirve para lograr el consenso, en torno a políticas públicas tendentes a su inocuización, bien, a través de la prisión, bien, a través de la expulsión. Los cambios demográficos no parecen afectar a la percepción social del fenómeno, pues, responde a ideas preconcebidas, por esto, es necesario comprobar si los movimientos en los flujos migratorios han tenido consecuencias directas en las cifras generales de la criminalidad y, específicamente, en la materia analizada.

El reciente estudio presentado por la Fundación PorCausa y la Universidad Carlos III (Fanjul y Gálvez, 2020), realizado con base en el análisis cruzado de permisos de residencia, padrón municipal, encuesta de población activa y tarjetas sanitarias, concluye -contrariamente a la idea general que asocia el perfil de la inmigración, al africano que llega por “patera”(embarcación pequeña a la que se une un motor fuera de borda)-, que el perfil de la inmigración irregular en España, es el de una mujer de unos 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras, que entró en el país con un billete de avión y se quedan a vivir, sobre todo, colombianos que desde el 2015 no necesitan visado. Los datos de este estudio señalan que, en 2019, había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular, esto es, entre 6 y 20 veces más que en 2014 (en función de la metodología comparativa que se use, puede ser mucho más), fecha en la cual terminó el fuerte descenso que se dio a partir de la crisis de 2008. La horquilla supone entre el 11 % y el 13 % del total de inmigrantes extracomunitarios y alrededor del 0,8 % de la población total que reside en España. Cuatro de cada cinco (77 %) proceden de América Central y del Sur y especialmente de tres países, que representan el 60 % del total: Colombia, Venezuela y Honduras. Se trata de comunidades de inmigrantes en las que la tasa de irregularidad -número de “irregulares” sobre el total- se sitúa ya entre el 30 % y el 50 %. Del continente africano, son aproximadamente 43.000 personas (9,2 %), de las cuales más de la mitad proceden de Marruecos. Cuatro de cada cinco inmigrantes sin papeles tienen menos de 40 años. Siete de cada diez inmigrantes irregulares varones está por debajo de los 30 años y las mujeres son mayoritarias en la población inmigrante irregular en España.

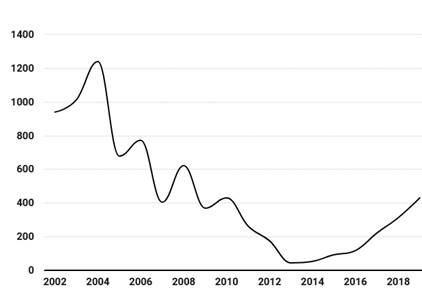

Figura 1

Evolución de la inmigración irregular en España (2002-2019, en miles).

Fuente: por Causa y Univ. Carlos III

Paralelamente, si se analiza la evolución de las tarjetas oficiales de residencia, esto es, la inmigración regular, para los extranjeros extracomunitarios, se observa una evolución más o menos constante en las cifras, salvo para los procedentes de América Central y Suramérica, cuyas cifras muestran un descenso importante en los años 2014 a 2016, que empieza a remontar a partir de 2017. Por regiones, el descenso es más acusado en los países de América Central y Suramérica, pasando de las 1.170.981 en 2010 a las 827.424 en 2016, fecha en la que empieza nuevamente a incrementarse, siendo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los países que han reducido drásticamente su número, más o menos a la mitad de las que había en 2010. Las tarjetas de residencia de personas procedentes de África han permanecido más o menos constantes, y están en permanente ascenso de las personas procedentes de Asia.

Desde el punto de vista criminológico, pueden hacerse diversas lecturas, sobre todo, si conectamos los anteriores datos con las cifras de la criminalidad

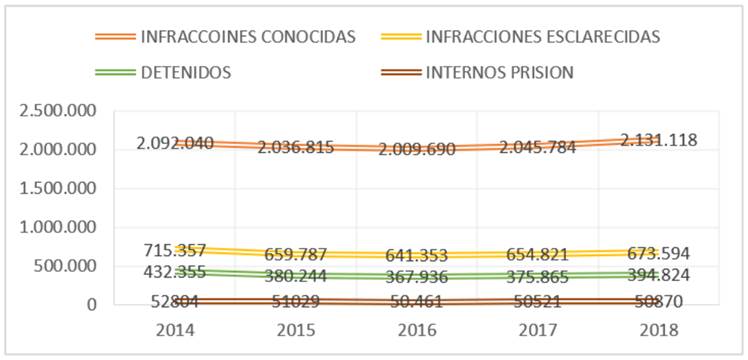

Figura 2

Resumen de la criminalidad conocida, esclarecida, detenidos y población penitenciaria.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario estadístico Ministerio del Interior

Siguiendo la estela ya analizada por diferentes estudios criminológicos, se comprueba, que en España al igual que en muchos otros países del entorno, se ha ido dando una reducción en las tasas de la criminalidad y de detenciones. A pesar de ello, puede observarse que las variaciones en los flujos migratorios, en términos globales de los datos de la criminalidad, no han influido directamente en este resultado, pues el descenso es continuado y constante, independientemente de las fluctuaciones demográficas en todas las dimensiones (con un ligero aumento en el 2019 para las infracciones conocidas). Si bien, no puede establecerse una relación causal, pues la criminalidad no es un fenómeno unívoco que pueda ser explicado por una sola causa y la inmigración es solo una de las variables que pueden ser examinadas (García, 2019, p. 199 ss.).

4.2 Transformaciones operativas en la introducción del cannabis y sus derivados en España

Se ha empezado a hacer producción propia, a partir del cultivo interno de la planta de cannabis y su transformación en origen. España, según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior (2018), ha experimentado un incremento de las incautaciones de plantas de cannabis en los últimos cinco años de un 263 %, a pesar del descenso del 13 % en 2018 respecto a 2017. Se han realizado 3.012 detenciones por tráfico y cultivo de plantas de cannabis, siendo las nacionalidades mayoritarias española, china y marroquí.

Desde 2013 -cuando comenzaron a contabilizarse- a 2018, las incautaciones de plantas de marihuana se han incrementado año tras año, acumulando un aumento de casi un 600 % (de 175.000 a casi un millón), según datos del Ministerio del Interior. Por kilos, han pasado de intervenirse 15.174 en 2014 a 37.220 en 2018, más del doble en cuatro años, según los datos del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según este organismo, España se ha convertido en el tercer productor y exportador de marihuana de Europa, en tan solo cuatro años, por detrás de Albania e Italia (Ortega Dolz y Arroyo, 2020)7.

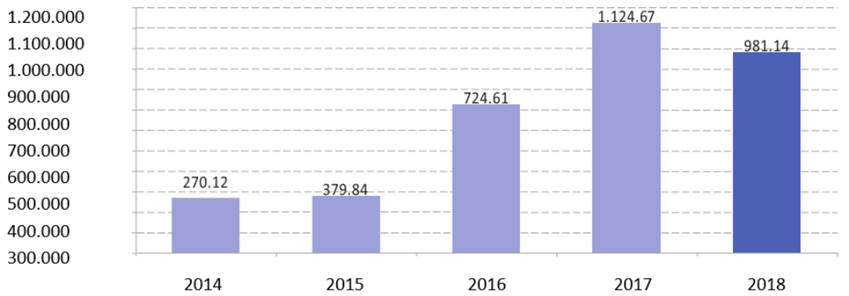

Figura 3

Cantidad incautada de plantas de cannabis (uds.)

Fuente: Informe estadístico del Ministerio del Interior (2018)

El mapa general, muestra la extensión de este nuevo negocio en todo el territorio con pequeñas plantaciones, en diferentes nichos (naves, casas, invernaderos, apartamentos, terrazas, garajes, buhardillas etc.), sobre todo, en Cádiz, Granada, Valencia y Cataluña. Esta es una nueva forma de operar de las grandes organizaciones criminales, que lo planifican, gestionan y son quienes obtienen los grandes beneficios, pagando al cuidador una mísera suma, que, para sus empobrecidas economías significa la supervivencia, pero en el marco de la organización, representan solo la última ficha de un gran engranaje, donde los operarios no tienen ninguna capacidad operativa real.

Estos trabajadores, víctimas de las crisis, empresarios en quiebra, jóvenes sin empleo, mujeres de su casa, que no llegan a fin de mes, son atraídos al gran negocio en el que la organización lo provee todo completamente:

Las organizaciones criminales “han visto un gran nicho de oportunidad y de invisibilidad en los hogares de familias humildes: llegan y se lo montan todo (plantas, cableado eléctrico, luces...), les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha (de entre cinco y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año), les pagan lo acordado (unos 5.000 euros por cosecha), y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa: Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Estonia, Letonia...”, según un responsable de la unidad central de estupefacientes de la Guardia Civil, entrevistado. (Ortega Dolz y Arroyo, 2020, párr. 5)

Dos cuestiones merecen ser destacadas a nuestros fines: la mayoría de detenidos en las operaciones policiales desarrolladas son españoles y, normalmente, los propietarios de los terrenos y/o cuidadores no ingresan en prisión si no tienen antecedentes penales (de uno a tres años de cárcel si no superan los 10 kilos), salvo, cuando se incauta una cantidad de notoria importancia. Además, la primera aproximación al negocio, que puede ser por necesidad, se va convirtiendo, paulatinamente, en un medio de vida superior a cualquier otro, por su rendimiento económico -sobre todo en épocas de crisis -, por lo que es previsible, hacia el futuro, un aumento de ingresos en prisión por este motivo (reiteración criminal), también de mujeres, aunque por ahora las cifras no son representativas en este segmento.

Se ha venido detectando por las operaciones policiales desplegadas, la entrada de las mafias chinas en el negocio, todos ellos hombres, que ha incrementado el boom del negocio, y se han quedado con la mayoría de este, controlando toda la cadena. Adicionalmente, también se ha revelado un nuevo negocio, concurrente con el del cultivo y tráfico de la droga, que consiste en la trata de personas, ciudadanos vietnamitas, luego empleados en condiciones de esclavitud -sin poder salir durante meses-, para vigilar y cuidar plantaciones de marihuana indoor (Ortega Dolz y Arroyo, 2020). Aunque a primera vista, pudiera parecer que son colaboradores o cooperadores, en realidad son víctimas de trata. Ya en las cifras de internos en prisión se ha detectado un aumento notable de ciudadanos chinos.

Finalmente, debe destacarse que este aumento exponencial del cultivo de marihuana tiene su reflejo en las numerosas operaciones policiales con grandes kilos de drogas incautadas y muchos detenidos, especialmente a través operativo pionero en Europa denominado Operación Verde, contra el cultivo y el tráfico internacional de marihuana, que ha contado con el apoyo de Interpol y Europol. No obstante, esta presión policial no ha alterado el tablero general del tráfico del resto de drogas en España, que sigue su curso, tanto en cantidades de drogas incautadas como en detenciones y lo más destacado, en términos absolutos, un aumento constante en el tiempo de detenidos extranjeros y de mujeres (españolas y extranjeras, los datos no están desglosados), lo que permite concluir, que el descenso de las cifras totales de la criminalidad, no tiene su correspondencia en este delito (Ministerio del Interior, , 2018).

4.3. Las sucesivas crisis económicas

Las crisis, han dado al traste con los programas de desarrollo económico y social de ciertas zonas deprimidas y en conflicto, sobre todo, el Campo de Gibraltar, frontera sur de España y Europa, zona donde se concentra gran parte del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes

La situación geopolítica privilegiada del campo de Gibraltar, frontera sur de España y Europa, con altos índices de desempleo y que sufre duramente las consecuencias de las sucesivas crisis económicas, han convertido históricamente, a esta zona en caldo de cultivo y objetivo de las grandes organizaciones delictivas dedicadas a los tráficos ilícitos de todo tipo, y especialmente de drogas, siendo el área donde más droga se mueve de España (Ministerio del Interior, 2019). A su vez, se ha ido consolidando un fenómeno social de apoyo e implicación, cada vez mayor, de amplios sectores sociales al tráfico de drogas, generando, a su vez, una respuesta policial contundente y conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a través del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, (ampliado hasta 2021)8, con múltiples operaciones antidrogas exitosas e incautación de grandes cantidades de droga y de sus autores.

No obstante, el propio Ministerio del Interior, reconoce el desplazamiento del delito a las zonas costeras de la provincia de Huelva y Málaga, y a la utilización de otros modus operandi en la introducción de la droga (Ministerio del Interior, 2019, p. 43), por lo que las cifras de esta criminalidad, a pesar de este esfuerzo policial y de las continuas aprehensiones, no baja, por el contrario, se incrementan en tanto no se atiende al problema estructural, por lo que es previsible, que la problemática en la zona seguirá aumentando, como ha sucedido en otros países con similares circunstancias, incrementando, además, otro tipo de criminalidad asociada, y mucha violencia, aparejando consecuentemente, problemas de gobernanza como se ha visto en otros países.

4.4. Las reformas penales, operadas tanto en el año 2010 como en el año 2015

Estas reformas han generado importantes cambios, no solo, en relación con la tipificación delictiva, sino también con la aplicación de la pena privativa de libertad y la expulsión. La reforma producida en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio en esta materia, introdujo una profunda modificación en los delitos que contemplan el tráfico de drogas en España, previstos en los artículos 368 a 378 CP. La otra gran reforma penal, sobrevenida con posterioridad, en el año 2015, no alteró la tipicidad allí prevista, pero indirectamente, por la modificación del artículo 89 CP, modificado por la LO 1/2015, tiene una gran influencia en la materia analizada al incidir en la expulsión.

La reforma de 2010, moderó tímidamente, la excesiva dureza de la represión penal, que desde siempre ha caracterizado la regulación de este delito, reduciendo el marco punitivo de 3 a 6 años, disminuyendo el límite máximo de la pena de prisión prevista para el tipo básico cuando se trata de drogas que causen grave daño a la salud (cocaína, heroína, LSD) -antes era de nueve años de duración-, y hasta los tres años, en los otros casos (cannabis y sus derivados), además, crea una nueva figura atenuada en el segundo párrafo del artículo 368 CP, atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las características personales del culpable. No obstante, la severidad de las penas sigue estando presente, pues, lo cierto es, que se continúa contemplando la posibilidad de aumentar en uno o dos grados las penas previstas en el tipo básico, según la sustancia, lo que puede situar la pena en trece años y medio de prisión, como consecuencia de la concurrencia de determinadas circunstancias agravantes -que también se modificaron-.

En el artículo 368, se contempla un catálogo amplio de agravantes (pena superior en grado), en función de los sujetos activos, los sujetos pasivos, o el volumen de las cantidades traficadas (arts. 369, 369 bis y 370 CP) (Ruiz y Acale, 2016, p. 77 y ss.). Destacamos, para nuestros fines investigadores, la agravante de notoria importancia, de las cantidades fijadas por Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, de fecha 19 de octubre de 2001, la Sala de lo penal, y avalado por la STS de 6 de noviembre de 2001, que explica las razones, y contempla una cifra de quinientas dosis de consumo diario, aplicable, según el tipo de droga. Debe considerarse que, en el caso de algunas sustancias, que causan grave daño a la salud, ese límite puede ser transportado y superado, por una persona, fácilmente, por lo que es factible, que en su caso, se le aplique la agravante.

El artículo 369 bis CP prevé una agravación específica para el supuesto en el que el tráfico de drogas se haya realizado, por quienes pertenecieren a una organización delictiva, estableciéndose un marco punitivo que va:

De nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga, si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos.

Pudiendo alcanzarse en estos casos, penas de dieciocho años de prisión, para quienes dirigen tales organizaciones, o la cantidad incautada excediera la notoria importancia, o se hubiesen utilizado buques, embarcaciones o aeronaves, o se trate de redes internacionales, artículo 370 CP.

La reforma del 2015 del Código Penal, modificó el artículo 89 CP, -que ya contemplaba la expulsión-, de todo extranjero no comunitario (UE), independientemente de su situación administrativa, condenado a penas de prisión superiores a un año, como una forma de sustitución de la pena privativa de libertad (también de las medidas de seguridad, artículo 108 CP), y bien, por esta vía, o indirectamente, por la del artículo 57.2 LOEX, que prevé como causa de causa de expulsión administrativa, el haber sido condenado a más de un año a pena privativa de libertad, sigue pendiendo sobre este colectivo la posibilidad de terminar su proceso migratorio, por expulsión, por causa penal. A pesar de la mejora en la redacción de esta figura y de algunos de sus más perversos efectos, sobre todo, al posibilitar que el arraigo social pueda servir al juez para modular su decisión, contribuyendo así, a las posibilidades de reinserción de los extranjeros en España, en algunos supuestos de hecho, lo cierto es, que en otros casos, mantiene la situación anterior, como señala García (2016, p. 25), atendiendo a la combinación de los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación y su relación con la causa de expulsión del artículo 57.2 LOEX (Larrauri, 2016, p. 19).

La aplicación de la expulsión por causa penal es relativamente baja, aunque ha sido constante y ascendente desde su introducción en el año 1995, hasta el año 2015, en el que empiezan a descender, curiosamente, como consecuencia de la reforma operada en el artículo 89 CP, por la reforma de 2015, aunque su intencionalidad era la contraria, como puede observarse en los datos del Ministerio del Interior disponibles, los años 2017 y 2018 (Boza, 2019, p. 314). Debe destacarse que, las cifras tampoco son claras, pues, en el registro de penados, base a partir de la cual presentan los datos el Ministerio del Interior y el INE, solo figuran las condenas impuestas por el juez en sentencia, normalmente, por la aplicación del artículo 89.1 CP (pena de prisión superior a un año), y no todas las sustituidas por aplicación del artículo 89.2, CP. Si se considera que, en aquellos casos de penas superiores a cinco años, se exige para la sustitución de la pena, que hubiese cumplido la parte de la condena que se hubiese establecido en sentencia; hubiere accedido al tercer grado o se le conceda la libertad condicional, puede concluirse, que en el caso de sentencias de larga duración, como lo son las correspondientes a los delitos de tráfico de drogas, aún no están contabilizados en los últimos datos conocidos (2018), ya que las sentencias aún se estaban ejecutando (datos de 2018).

Lo dicho puede confirmarse, observando los datos de 2018, que revelan una tasa de 0,58, (% por mil), condenas de expulsión en los delitos contra el patrimonio y, sin embargo, una tasa de 0,22 por mil, en los delitos contra la seguridad colectiva, que incluye a los delitos contra la salud pública. Habrá que estar atentos a su evolución en los próximos años, cuando, efectivamente, se pueda expulsar a quienes tienen penas superiores a cinco años, aunque la posibilidad de argumentar el arraigo, los recursos judiciales y los costes económicos de la expulsión no aseguran, necesariamente, su incremento (Boza, 2019). No obstante, como ya se ha indicado, en cualquier caso, los antecedentes penales, impedirán o dificultarán la renovación de la autorización de residencia, sometiendo a los residentes legales y a aquellos que no son expulsados finalmente (por cualquier causa) a la situación de irregularidad, si desea permanecer en España, y sobre todo, a la incertidumbre de la “deportabilidad” (Brandariz y Fernández, 2017), lo cual incrementará su vulnerabilidad social, por tanto, el mayor riesgo de reincidencia en el delito. Larrauri (2016, p. 19), analiza a quién se le está aplicando la expulsión penal y penitenciaria y las dificultades para diferenciar entre internos extranjeros con documentación y sin ella, porque la situación de irregularidad es siempre dinámica, puede cambiar en cualquier momento.

4.5. Cifras constantes en aumento de las infracciones por tráfico de drogas en todo el país y en la detención por este motivo

La estadística oficial muestra un gran salto cuantitativo entre los sujetos detenidos por delitos contra la salud pública, los sujetos condenados y los encarcelados por el mismo motivo, siendo destacable, los factores nacionalidad y género en el análisis de las cifras. Puede mostrarse, a través de los datos, la aplicación selectiva de la ley en relación con los sujetos extranjeros, específicamente, cuando son mujeres y están relacionados con el tráfico de drogas, confirmando estudios precedentes en este sentido, que muestran la íntima relación entre características sociales (nacionalidad, etnia, clase social y género) y la condena, la duración de esta y sus condiciones (Brandariz, 2011; Rivera, 2004). Como pone de manifiesto las cifras oficiales sobre la delincuencia detectada en España en el año 2018 (último Anuario publicado hasta la fecha), y aun constatándose un descenso en los últimos años, en general, los delitos de mayor ocurrencia siguen siendo los delitos contra el patrimonio económico, 78,15 %, seguidos de los delitos contra las personas, 14,6 %, sobre todo, delitos de malos tratos familiares, 4,1 %, y los delitos contra la seguridad colectiva, 3,5%, que engloba los delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial, siendo los primeros solo una pequeña parte de estos.

Según datos del Anuario estadístico del Ministerio del Interior, en 2018 (p. 229), se contabilizaron 21.664 detenciones por tráfico de drogas, cantidad ligeramente superior al 2017, más de la mitad de ellas por tráfico de cannabis, seguidos de cocaínicos, pues, España sigue siendo el país europeo que mayor cantidad de resina de hachís aprehende (72 % del total). La mayor parte de los detenidos fueron de nacionalidad española, si bien, los extranjeros ocuparon un alto porcentaje, el 36 %. La nacionalidad extranjera que predomina, como en años anteriores, es la marroquí seguida de la colombiana. Las mujeres representan el 14 % del total de detenciones. Se han realizado 6.802 detenciones por tráfico de hachís, siendo las nacionalidades mayoritarias de los detenidos: española, marroquí y francesa. Las principales nacionalidades de los detenidos por tráfico de cocaína son la española, colombiana y marroquí y son las provincias de Cádiz, Las Palmas y Málaga las que destacan como las de mayor cantidad aprehendida de esta droga, principalmente, debido a las incautaciones que se producen en los puertos.

En efecto, la vía principal de introducción de la cocaína sigue siendo el contenedor marítimo, oculta entre mercancías o mediante la técnica del rip off o “gancho perdido”, consistente en introducir de forma clandestina la droga en contenedores con mercancías lícitas, para ser extraída posteriormente en los puertos de destino por los denominados “rescatadores”. Continúa el uso de la técnica drop-off, con buques de línea regular que arrojan droga cerca de la costa para ser recogida por embarcaciones menores y se ha visto reactivado el uso de veleros en la ruta atlántica (Ministerio del Interior, 2019, p. 42).

Este dato nos indica que las grandes operaciones de entrada de drogas en España, se realiza a través de los puertos, requiere mucha planificación, organización y distribución de funciones y, los datos de aprehensiones, indican que, las mujeres no tienen casi ninguna representación. Sin embargo, son ellas las que siguen engrosando los datos de internos en prisión, básicamente, por transportar o distribuir la droga (“mulas” o “burreras”), pues, se les aplica la agravante de pertenencia a organización delictiva, o la de notoria importancia, o se introdujo la droga por aviones o barcos.

Si se toman como referencia los datos del Anuario de la Secretaria General de Instituciones Penitenciaras (SGIP), la primera lectura permite deducir, que la evolución de la población penitenciaria, en términos globales, ha seguido una escala descendente y constante, tanto en los datos globales de población penitenciaria como, especialmente, para el grupo de internos extranjeros. Este colectivo presenta, incluso, un descenso absoluto de un 8.8 %, en conjunto (hombres-mujeres) de la población penitenciaria total entre 2010 y 2018.

Tabla 1

Evolución población penitenciaria en España por sexo.

Tabla 2

Evolución población penitenciaria extranjera en España, por sexo.

La primera aproximación a los datos globales de población penitenciaria (penados y preventivos) en cárceles españolas, que, efectivamente, permite deducir un descenso constante en los números de internos e internas, pueden llevar a error, si no se consideran otras variables. Ciertamente, la estadística penitenciaria oficial no permite discernir fehacientemente, cómo se ha distribuido este descenso en la población penitenciaria, pues, por ejemplo, para el objeto de nuestro interés, no contempla como variable específica la relación entre nacionalidad, sexo, tipo de delito y situación penitenciaria.

Según los datos del Anuario estadístico del Ministerio del Interior, las nacionalidades extracomunitarias más representadas en el año 2018, en prisión son, en orden descendente, Marruecos (3.914), Rumanía (1.788) y Colombia (1.594), destacándose respecto a 2010, el cambio del tercer al segundo puesto de Rumania, y un descenso de casi a la mitad de internos de Ecuador (659). A los efectos de nuestro interés investigador, debe resaltarse que solo a partir del Anuario del año 2012, se disgregan estos porcentajes por sexo, ofreciendo datos muy llamativos, que aparecen ocultos cuando se analizan los datos absolutos de población penitenciaria en prisión y, específicamente, de población extranjera, que evidencian un descenso generalizado.

Puede observarse que existe una sobrerrepresentación en prisiones de los hombres marroquíes, que permanece estable a lo largo del tiempo (35,19 %, en 2010 y 32,44 %, en 2018) y de las mujeres colombianas, con un importante descenso (22,22 % en 2010 y 17,12 % en 2018), y siguiendo la inferencia lógica de los datos accesibles, del cruce de estos datos de población detenida, población condenada y población en prisión, puede deducirse, que, en ambos casos, sería por delitos de tráfico de drogas. También es muy llamativo el aumento de las mujeres nigerianas en prisión (4,90 % en 2010 y 11,55 % en 2018), que, normalmente, lo están por trata de personas.

En el supuesto específico de las mujeres extranjeras en prisión por tráfico de drogas, seguimos encontrando el mismo problema que en los anteriores estudios, pues, no es posible cruzar las variables nacionalidad, sexo y delito cometido. En términos globales (hombres y mujeres), podemos deducir que, del total de hombres en prisión, en el año 2010, casi 1/3 de ellos estaban por delitos contra la salud pública, mientras que, esta cifra en las mujeres, se incrementaba al punto que, más de la mitad del total de mujeres en prisión lo estaban por este delito. Para el año 2018, asumido ya, el cambio jurídico operado por la reforma de 2010, se han reducido estas proporciones de manera que ya, 1 de cada 4 hombres en prisión, lo está por delitos contra la salud pública y, sin embargo, el descenso no tiene igual correspondencia en las cifras de mujeres, a pesar de que también se ha reducido la cifra (1 de cada 3). La reducción no es simétrica, en tanto, en ambos casos se ha dado una reducción de casi a la mitad, entre el 2010 y el 2018, de las cifras de estos delitos.

Tabla 3

Población reclusa total, por delitos contra la salud pública, y por sexo.

Tabla 4

Regresión simple Hombres Sal. Pca. vs. Total Hombres. Coeficientes

| Mínimo cuadrados | Estándar | Estadístico | ||

| Parámetro | Estimado | Error | T | ValorP |

| Intercepto | -17523,5 | 2027,31 | -8,64375 | 0,0001 |

| Pendiente | 0,57807 | 0,0394684 | 14,6464 | 0,0000 |

Tabla 5

Regresión simple Hombres Sal. Pca. vs. Total Hombres. Coeficientes. Análisis de varianza

| Fuente | Suma de cuadrados | Gl | Cuadrado de medio | Razon-F | Valor-P |

| Modelo | 4,75407E7 | 1 | 4,75407E7 | 214,52 | 0,0000 |

| Residuo | 1,55132E6 | 7 | 221617 | ||

| Total (corr.) | 4,9092E7 | 8 |

Tabla 6

Regresión simple Mujeres Del. Salud Pública vs. Total Mujeres. Coeficientes

| Mínimos cuadrados | Estándar | Estadístico | ||

| Parámetro | Estimado | Error | T | Valor-P |

| Intercepto | -3027,89 | 355.523 | -8,51671 | 0,0001 |

| Pendiente | 1,12832 | 0,0826702 | 13,6492 | 0 |

Tabla 7

Regresión simple Mujeres Del. Salud Pública vs. Total Mujeres. Coeficientes. Análisis de varianza

| Fuente | Suma de cuadrados | Gr | Cuadrado de medio | Razon-F | Valor-P |

| Modelo | 1,77605E6 | 1 | 1.77605E6 | 186,30 | |

| Residuo | 66733,0 | 7 | 9533,29 | ||

| Total (Corr.) | 1,4278E6 | 8 |

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 96,3787 % de la variabilidad en “Mujeres Delitos contra la Salud Pública”. El coeficiente de correlación es igual a 0,981726, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables. La relación estadística señala que las variables “número de mujeres en prisión” y el “número de ellas por delitos contra la salud”, están muy relacionadas y en sentido directo, esto es, a más mujeres en prisión más lo serán por delitos contra la salud, e igual sucede en la relación inversa, es una relación muy estrecha o fuerte.

Los datos de internos en prisiones totales (hombre-mujeres), por delitos contra la salud pública, para el año 2018, reflejan un total de 10.007 internos, que se corresponden con 8.828 hombres y 1.179 mujeres, esto es, el 18.9 % del total de los internos en prisión, y, sin embargo, en las mujeres representa el 30,66 % del total de mujeres en prisión, un tercio más, cuando las mujeres son solo el 7,6 % de la población penitenciaria total. Cuál debe ser la conclusión obvia, ¿Acaso ha habido una revolución en el crimen organizado y las mujeres han pasado a liderar las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas?, o simplemente, son ellas las que, mayoritariamente, engrosan las filas de las mismas por una aplicación selectiva de la ley penal.

4. 5.1. Mujeres extranjeras condenadas a más de cinco años de prisión.

Quizás el dato más llamativo de todos los analizados hasta el momento, y el que muestra con mayor claridad la aplicación selectiva de la ley penal y la discriminación por género sufrida por las mujeres extranjeras en el marco del sistema penal, es el dato de condenas de más de cinco años, según sexo y nacionalidad.

Como se ha venido evidenciando a lo largo de este trabajo, las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas en las distintas etapas de sistema penal, por delitos de tráfico de drogas, sobre todo, en los datos de internos en prisión por este delito, pues, a pesar del constante descenso general de las cifras de la criminalidad conocida y de población penitenciaria, la cifra de mujeres en prisión por tráfico de drogas, permanece, y muestra su peor cara, en las condenas de más de cinco años, que siempre conllevan el internamiento, cifras, a las que habría que añadir la de mujeres en prisión preventiva (porque muchas terminan con este tipo de condenas).

Si analizamos los datos del año 2018, de los condenados a penas superiores a cinco años, encontramos que el 38,6 % de condenas de esta duración, lo son por delitos contra la seguridad colectiva (casi en su totalidad, tráfico de drogas), seguidos a distancia por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (21,9 %) y del homicidio y sus formas (18,6 %). Si continuamos el análisis por sexo, comprobaremos que, de las 1.564 condenas a más de cinco años, que representan el 1,1 %, de condenas en 2018, el 57,5 % de ellas fueron para españoles, el 9,6 % para africanos y el 22 % para americanos, siendo el 87,8 % de ellas para hombres. Ahora bien, si diseccionamos estos porcentajes por sexo, en el caso de los hombres, encontramos que el 52,8 % del total de condenas de esta duración es para hombres españoles, un 8,2 % para hombres africanos y un 16,8 % de hombres americanos.

Lo más llamativo, sin embargo, es el porcentaje de mujeres extranjeras con condenas superiores a cinco años. El total de mujeres condenadas a penas de más de cinco años de prisión representa el 12, 2 % del total de condenas de esta duración, y de ellas, las mujeres españolas son el 37,7 %, 11 % son africanas, y 42,9 % son sur o centroamericanas, o sea, muy superiores al de las mujeres españolas.

Estas cifras impactan, por sí mismas, y más aún, cuando se ponen en relación con las cifras totales de mujeres en el sistema penal, una vez se ha comprobado que la selección empieza desde la propia detención, pasa por la respuesta de la jurisdicción y se materializa en las prisiones. Las condenas de esta larga duración, implican la estancia en prisión, de forma que, si comparamos estos datos con las mujeres en prisión también en el año 2018, encontramos un panorama desolador, de las 3.083 mujeres condenadas y en prisión, 2.044 lo estaban por penas superiores a tres años, o sea, el 66,2 %. Si el 66,6 % de las internas en prisión -incluyendo preventivas- según datos del Ministerio del Interior, lo están por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (35,8 %), y contra la salud pública (30,8 %), de ello, se puede colegir, que la mayoría lo están por tráfico de drogas, pues, los delitos contra el patrimonio no suelen alcanzar penas tan altas, en la mayoría de los casos -excepto el robo, y la receptación y el blanqueo agravado, cuando es, precisamente, por bienes procedentes del tráfico de drogas-.

Así pues, lógicamente, podemos deducir, que la mayoría de mujeres extranjeras en prisión lo están por tráfico de drogas (o blanqueo) y condenadas a penas superiores a cinco años (en cualquier caso, superiores a tres años), destacándose dentro del colectivo de mujeres condenadas a estas penas de larga duración, las mujeres de origen americano, que sobresalen con un porcentaje, escandaloso, 42,9 %.

Si se atiende a estas cifras, podría concluirse, que España se ha ocupado de condenar y encarcelar a las responsables de las grandes redes de narcotráfico que operan en la península, dirigidas, según esto, por mujeres, sobre todo, aquellas que por su peligrosidad constituyen un mayor riesgo para la seguridad del país, las mujeres suramericanas. Nada más lejos de la realidad, como lo demuestra el seguimiento periodístico de las operaciones policiales contra el narcotráfico, los estudios sobre crimen organizado en España y el análisis de la jurisprudencia, que señalan un porcentaje casi secundario de las mujeres en estas redes, aunque, paradójicamente, las detenidas, sí pasan a engrosar, automáticamente, los índices de mujeres en prisión, bien, como preventivas, bien, como condenadas, no solo por la aplicación selectiva de la ley penal, sino también, por las dificultades de acceder a la libertad condicional, y al tercer grado, en suma, porque los beneficios penitenciarios no se les aplican, por su condición de extranjeras y/o de irregularidad.

5. Conclusión.

Mujer inmigrante en prisión por tráfico de drogas: la criminalización de la pobreza

La situación geográfica de España, estratégica, en las rutas del narcotráfico mundial, permiten prever, hacia el futuro, nuevas formas de expansión y fortalecimiento del negocio, sin que, hasta el momento, los abundantes recursos dispuestos para su erradicación y las estrategias policiales desplegadas, produzcan los resultados deseados y publicitados, más allá de las constantes detenciones y aprehensiones de drogas, que no se traducen en disminución de este tráfico, por el contrario, va en constante aumento.

Este hecho, por sí solo, debería hacer reflexionar sobre la política criminal en esta materia y sus efectos, como se viene advirtiendo desde hace décadas por parte de la doctrina especializada. A los objetivos de este estudio, nos hemos interesado por las consecuencias de la misma en un colectivo específico, esto es, la respuesta del sistema penal a las mujeres con origen extranjero y en el marco de esta criminalidad, considerando en los presupuestos, los resultados de estudios previos, que ya habíamos realizado en esta materia, y las nuevas variables de análisis aparecidas en los últimos cinco años, que, se supone, deberían influir en las cifras oficiales.

Los datos actuales siguen impactando, por su gravedad, y muestran una clara propensión del sistema penal español a la selección penal con base en las variables género y extranjería, a pesar de lo abultado del descenso de las cifras de la criminalidad general, que deberían tener un reflejo claro, también, en este colectivo y para estos delitos, que no se evidencia, sobre todo, si se considera que, en los años analizados, se produjo un descenso notable de la inmigración proveniente de los países latinoamericanos, zona de mayor procedencia de las mujeres extranjeras en prisión, y se rebajaron las penas para los tipos básicos del tráfico de drogas.

La gran transformación de la producción y obtención del cannabis y sus subproductos, tampoco, ha tenido una incidencia clara en las cifras oficiales analizadas, en tanto, no es la droga por cuyo tráfico, normalmente, se encuentran las mujeres extranjeras en prisión. La introducción del cannabis ha sido una actividad preferente de los grupos organizados asentados en el estrecho de Gibraltar, cuyos componentes y dirigentes son mayoritariamente españoles y marroquíes, casi todos, hombres. No obstante, este es un cambio sociológico de gran trascendencia en la sociedad española de los últimos años, azuzado por las sucesivas crisis económicas, que golpean con mayor intensidad a ciertas zonas con altos índices de desempleo: casas, calles, y hasta barrios y/o poblaciones, se han dedicado al cultivo de esta planta (por cuenta de las mafias organizadas), y en esta difícil situación, es una opción para cualquier persona con dificultades para su supervivencia, incluidas, aquellas mujeres con origen extranjero -con su situación administrativa regularizada, o no-, que están en situación precaria. Comprobar la real incidencia de esta nueva forma de comisión en estos delitos, específicamente, en el colectivo analizado, requiere un trabajo cualitativo con mujeres en prisión, pues, las cifras ofíciales no lo reflejan.

Los cambios legislativos producidos por las reformas de 2010 y 2015, que afectan la penalidad de estos delitos o el régimen de su cumplimiento, sobre todo, por la disminución de las penas para algunos de ellos y la reforma de la expulsión, no encuentra reflejo en las cifras, por el contrario, es sorprendente el dato de mujeres extranjeras en prisión (aquí no se incluye a las nacionalizadas), condenadas a penas superiores a tres y a cinco años. Por ejemplo, del total de mujeres condenadas a penas superiores a cinco años, el 42,9 %, son del Sur o de Centroamérica, lo que significa, no solo, que sufren las penas más graves, sino también, que las condiciones de su cumplimiento son más tortuosas, a lo que se añade la posibilidad de la expulsión, como han mostrado ya los estudios previos sobre extranjeros en prisión. Estos efectos son, incluso, mayores y más graves en el caso de las mujeres, destacándose que actualmente se mantienen, pues, no ha variado ni la legislación ni el régimen de cumplimiento penitenciario, y, por tanto, esas condiciones no han cambiado: defensa defectuosa, menor posibilidad de acceder a permisos penitenciarios y a la libertad condicional, menor posibilidad de visitas, probabilidad de expulsión, entre otras (González, 2015, p. 219).

Aunque la estadística oficial no lo disecciona, si se toma como referente las altas condenas y la tipicidad prevista para esta criminalidad, es viable suponer que, en muchos casos, a las mujeres extranjeras se les ha condenado por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, con alguna de las agravantes, siendo las más comunes, pertenencia a organizaciones delictivas o traficar con cantidades de notoria importancia. Sin embargo, fenomenológicamente, las grandes redes internacionales de narcotráfico, no tienen entre sus jefes y en la estructura de las organizaciones a muchas mujeres, y si bien, el rol tradicional de la mujer ya no es suficiente para explicar, en la actualidad, toda la participación de la mujer en uno de los negocios más rentables en la economía globalizada, el narcotráfico, la realidad es que este sigue siendo un universo, esencialmente, machista y refractario al cambio, que continúa utilizando a la mujer, como objeto, ya sea, en el interés personal de los responsables, y/o para los intereses del negocio. En la mayoría de los casos, las mujeres ocupan los últimos lugares de la organización y se utilizan como peones fungibles, sin ninguna capacidad de decisión, ni sobre las operaciones de tráfico ni sobre la cantidad o calidad de la droga, aunque, paradójicamente, son quienes siguen engrosando las filas de mujeres inmigrantes en prisión, y muchas veces, condenadas con agravantes.

Así pues, conviven en la criminalidad femenina y, específicamente, en aquella por tráfico de drogas, distintas maneras de asumir y participar en la actividad criminal, y si se quiere ser coherente y eficaz en la respuesta penal, se deberían tener en cuenta los diferentes perfiles, sobre todo, los mayoritarios, que muestran a una mujer inmigrante pobre, necesitada y sin ninguna capacidad operativa y/o decisoria. La realidad es que, sobre todo aquí, los estereotipos siguen funcionando como justificación de una respuesta social y jurídica uniforme al problema subyacente: el tratamiento diferenciado y discriminatorio del sistema penal hacia la mujer delincuente. Esto se hace aún más evidente en el caso de la mujer extranjera condenada por tráfico de drogas, pues, reúne en un solo perfil algunos de los más importantes miedos y fantasmas de la sociedad globalizada del siglo XXI: la inmigración, las drogas, el crimen organizado, todo ello, agravado por la imagen de una mujer que rompe el rol asignado a su género para situarse, “voluntariamente”, contra la sociedad. Si se atiende al papel desempeñado, normalmente, por las mujeres con origen extranjero en las redes del narcotráfico, especialmente, las cifras de mujeres condenadas a más de cinco años, se constata, claramente, la función selectiva y discriminatoria del sistema penal, en este caso, por género y origen étnico.

El proceso de selección por el sistema penal no es aleatorio, responde a parámetros políticos muy claros (Garland, 2005; Simon, 2012), que confluyen en las nuevas coordenadas de la política económica y criminal del Estado neoliberal: “Borramiento del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal” (Wacquant. 2004, p. 22), y conduce, indefectiblemente, a un solo camino: “criminalizar la miseria”, e incide sobre los sectores más precarizados. Según Wacquant, (2004), todas las investigaciones disponibles sobre las sanciones judiciales según las características sociales de los acusados en los países europeos coinciden en señalar que el desempleo y la precariedad profesional son severamente juzgados por los tribunales en el nivel individual. De donde, señala el autor, “en igualdad de crimen o delito se produce, una "sobrecondena" firme de cárcel para los individuos marginados del mercado laboral”. La expansión penitenciaria es consecuencia de la "dualización" de la actividad penal y el alargamiento de las penas que afectan particularmente a los inmigrantes y los jóvenes de las clases populares, aunque, también, las prácticas judiciales, en apariencia más neutras y rutinarias, tienden sistemáticamente a desfavorecer a las personas de origen extranjero o percibidas como tales.

Melossi (2013), sostiene, analizando la situación en diferentes sistemas (EE. UU., China, Europa), que realmente la sobrerrepresentación en las cárceles obedece a la necesidades del modelo económico imperante a nivel global, que demanda un contingente fácilmente trasladable de mano de obra barata, generando una situación de explotación y marginación de ciertos sectores de la población, variable, en cada país, según sus propias circunstancias, y que puede obedecer a la racialización -EE. UU. -, el Hukou (permiso para vivir en la ciudad) -China- o el origen étnico -Europa-, que son quienes, como demuestra Wacquant, ocupan mayoritariamente las cárceles.

Adicionalmente, el análisis de género permite visibilizar un trato diferenciado y discriminatorio a lo largo de todo el proceso de responsabilización penal, desde la investigación e imputación, pasando por el proceso, propiamente dicho, y la condena, hasta la ejecución penal, y es en esta última, donde aflora en mayor medida, si cabe, por las condiciones de cumplimiento en igualdad de circunstancias respecto a los hombres, sin atender a la especificidad de la mujer (APDHA, 2020; Serrano, 2010). Así pues, el proceso de selección penal funciona no solo asignando roles, y distribuyendo penalidad y beneficios, sino también, creando imagen y representación.

A esta circunstancia, debe sumársele que, las cifras oficiales, muestran datos de nacionales/extranjeros, pero no discrimina por su situación de regular o irregular, o por nacionalidad adquirida, mientras que los estudios cualitativos, como el nuestro -al menos en relación con el tipo de criminalidad analizada en su momento-, mostraron que, una buena parte de las mujeres con otro origen étnico diferente al español, en prisión por tráfico de drogas, son nacionales, de origen o naturalizadas, esto es, viven normalmente, en España y tienen arraigo (colectivo, al que, puede añadirse, las extranjeras en situación de regularidad administrativa).