Introducción

La intervención del Estado en la economía se encuentra enmarcada de manera precisa y enfocada en finalidades específicas, en el artículo 334 de la Constitución Política de 1991, disposición que señala que la dirección general de la economía se encuentra a cargo del Estado y que este intervendrá:

(...) en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. (Constitución Política, 1991, art. 334)

Conforme a este artículo, se concluye que el Estado puede adoptar diferentes medidas de intervención y una de ellas es la intervención en el ámbito de los servicios públicos, que cuenta con un marco constitucional previsto en los artículos 365 a 370 y por disposición de este con un régimen particular definido a través de la Ley 142 de 1994, el cual se distingue entre otras cosas por su estructura tarifaria (Escobar y Londoño, 2004, p. 81).

En lo que respecta a lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política, el Estado para dar cumplimiento a su obligación de asegurar la prestación eficiente, debe implementar de manera progresiva instrumentos que garanticen el acceso universal a los servicios públicos; con criterios de solidaridad, equidad y suficiencia financiera; a través de la asignación correcta de subsidios, dando alcance a lo previsto en el artículo 334 de la Carta.

Lo anterior, se ha materializado principalmente mediante inversiones en infraestructura y a través del mecanismo tarifario de estratificación dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 1994, el cual incorpora una discriminación positiva en el pago de dichos servicios, a partir de estratos que se asignan en función de la capacidad económica del usuario, lo que permite garantizar la cobertura de los sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico. Dichos subsidios, se asignan en cumplimiento del artículo 368 de la Constitución Política el cual le permite a la nación, a los entes territoriales y a sus entidades descentralizadas conceder subsidios a las personas de menores ingresos para el pago de las tarifas correspondientes al consumo básico de los servicios públicos domiciliarios. Así las cosas, a partir de dicha clasificación se entiende que el subsidio no es otra cosa que la diferencia entre el precio que los compradores pagan y el precio que los productores reciben, diferencia que es pagada por un tercer agente, en este caso el Estado de manera conjunta con la población que posee mayores ingresos (Corte Constitucional, Sentencia C-324 de 2009).

A pesar de lo anterior, esta clasificación presenta errores de inclusión y exclusión de usuarios; el primero, se presenta cuando en la estratificación socioeconómica los usuarios de menores recursos que “debiendo” estar en un estrato que recibe subsidios, están clasificados en otro al que no se le transfieren dichos recursos y el segundo error, se presenta cuando en dicha estratificación los usuarios con recursos suficientes para pagar el servicio que “deberían” estar pagando en otro estrato, están clasificados en un estrato que recibe subsidios. Esto ocurre principalmente, porque los alcaldes no cuentan con los incentivos adecuados para aplicar de manera correcta la metodología, ya que, asumirían altos costos políticos, y no asumirían los costos económicos que sí terminan asumiendo el Estado y los prestadores (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2008, p. 8).

Lo que refleja que su asignación no está enmarcada y guiada por parámetros de equidad horizontal y vertical, entendiendo:

(…) La primera como la obligación de regular de la misma manera las situaciones asimilables dado que se está ante personas con capacidad económica o una situación fáctica similar; (…) y regular de manera diferenciada a quienes, por el contrario, están en una situación que es diferente en lo relevante; y, la segunda, a la obligación de imponer una mayor carga a quien está en mejores condiciones de asumirla, "a fin de que, a la postre, todos acaben haciendo un igual sacrificio de cara a sus capacidades". (Corte Constitucional Constitucional, Sentencia C-270 de 2019) (cursiva fuera de texto)

Por lo anterior, los subsidios no producen los resultados para los que fueron propuestos, ya que, en la clasificación de estratos uno (1) a seis (6) que se asigna a un predio específico según sus condiciones, no se tiene en cuenta las personas que habitan en él, ya que, en la práctica “hay cerca de 7,3 millones de personas que pertenecen al 20 % más rico de la población y que, aun así, están recibiendo subsidios para el pago de sus servicios públicos” (Congreso de la República, Proyecto de Ley 186 de 2016).

Por lo tanto, el objetivo general de este documento es evaluar, en términos de equidad y eficiencia, la estratificación socioeconómica en Colombia. Por lo que, la metodología bajo la cual se encuentra estructurado este trabajo comprende en primer lugar, la intervención del Estado en la economía, sus límites y cómo a partir de esta se diseñan regulaciones enfocadas en servicios públicos domiciliarios, logrando alcanzar ciertos objetivos sociales y evitar distintas distorsiones o fallas que se presentan en estos mercados, como las que se generan cuando los agentes utilizan su poder de mercado para afectar a los consumidores, ya sea, disminuyendo la calidad o aumentando injustificadamente los precios. En el segundo apartado, se efectuará una caracterización de la estratificación y sus fallas a nivel regulatorio, para continuar con una revisión sistemática de las referencias internacionales en materia de asignación de subsidios a la demanda del mercado de estos servicios públicos, con el fin de obtener los elementos necesarios para realizar un análisis comparativo regulatorio enfocado en los servicios de agua potable que permita indagar sobre la evidencia de alternativas regulatorias más costo-efectivas para la selección de beneficiarios de subsidios en Latinoamérica; en términos de equidad y eficiencia, la primera, se evaluará a partir de los errores en la clasificación, los cuales disminuyen los problemas asociados a la equidad y, la segunda, se evaluará, a través del resultado de la comparación de los costos de oportunidad que enfrentan las personas, empresas y Estados al momento de aplicar las metodologías de segmentación y asignación; para concluir con una propuesta de esquema de asignación de subsidios, con el fin de evitar distorsiones que en el largo plazo pueden ir en contra del objetivo social de esta intervención.

1. Intervención del Estado en la economía

Los individuos que actúan por su propia cuenta pueden obtener resultados -Pareto eficientes- únicamente en circunstancias ideales, es decir, en situaciones en las que ninguno puede estar mejor sin empeorar a otro. Para dar cumplimiento a esta premisa deberían concurrir las siguientes variables: i) los agentes involucrados deben ser racionales y bien informados y ii) deben actuar en mercados competitivos que abarquen una gama completa de bienes y servicios, en donde no sé afecte el suministro de bienes esenciales para cubrir la demanda inelástica presentada en mercados como el de los servicios públicos. Sin embargo, en el caso colombiano no existen esas circunstancias ideales de mercado, el cual está inscrito dentro de un Estado social y democrático de derecho, que tiene como fines esenciales la satisfacción del interés general y la preservación de un orden político, económico y social justo (art. 2 de la CP).

Por lo tanto, el papel del Estado es garantizar unas condiciones que se aproximen a las circunstancias ideales anteriormente descritas, interviniendo en la economía (art. 333 y 334 de la CP) a efectos de dirigir y racionalizar las relaciones económicas; corrigiendo sus imperfecciones al brindar unas condiciones de competencia adecuadas y procurando la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que componen la riqueza social, sin que se obstruya o restrinja la libertad económica; protegiendo de esta manera el orden económico frente a las tendencias de rigidez y concentración de poder que aparecen en su interior (Villamil, 2014).

Particularmente, en el caso de servicios públicos el Estado interviene para desarrollar dos de sus principales funciones:

La primera de ellas es interviniendo como agente económico, es decir, comportándose como productor o consumidor de bienes y servicios. En el caso de servicios públicos, como proveedor monopolístico de bienes y servicios (…). Y, en segundo lugar, como director de la economía, definiendo las restricciones a la libertad empresarial, estableciendo las autoridades u organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas que limitan la actividad empresarial (…). Adicionalmente, se otorgan también a las autoridades administrativas, facultades de regulación económica, cuyo objetivo es el de orientar la actividad económica hacia el equilibrio. (Escobar y Londoño, 2004, p. 79)

En este orden de ideas, uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado, a efectos de materializar la intervención es la regulación, que, para este estudio se debe entender de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, como una actividad estatal a través de la cual:

Se regulan los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, para promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (Congreso de la República, Ley 142 de 1994)

En este sentido, se entiende que a través de la intervención regulatoria del Estado, se establecen las restricciones a la actividad empresarial y se orienta la actividad de los partícipes del mercado de servicios públicos, con el fin de que dichos agentes no abusen de su posición en el mercado y cumplan estándares mínimos en la relación calidad-precio.

1.1. Límites de la regulación económica

Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, la libertad económica se puede ejercer dentro de los límites del bien común y su alcance está delimitado por la Ley.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, ha previsto que la regulación solo resultaría acorde con la Carta Política cuando esta:

i) necesariamente se lleve a cabo por ministerio de la Ley (principio de legalidad); ii) no afecte el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010)

De lo anterior, se colige que los límites en materia de intervención regulatoria son: los principios de legalidad y solidaridad, la protección del núcleo esencial de la libertad de empresa y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

1.2. Intervención estatal en el sector de los servicios públicos en Colombia

Las fallas de mercado justifican en gran parte la intervención estatal en mercados como el de los servicios públicos en donde no existe suficiente equilibrio entre oferta y demanda para la fijación natural de precios y el suministro eficiente de bienes y servicios; por lo que, para balancear este tipo de mercados y alcanzar ciertos objetivos sociales, los gobiernos regulan este tipo de actividades o implantan leyes que ordenan el comportamiento de los agentes que intervienen en estos mercados.

1.2.1. Justificaciones basadas en fallos del mercado.

1.2.1.1. Fallo de la competencia (monopolios naturales).

Se presenta en aquellos mercados en donde no existe una cantidad suficiente de empresas que permita una competencia perfecta y una asignación eficiente de los recursos en el mercado, esta última justifica, en gran parte, los monopolios en el mercado de servicios públicos, ya que, “los costos marginales y promedios de producir unidades adicionales de producto decrecen mientras más se produce, debido a economías de escala y de alcance y a la relevancia del costo fijo en la producción total” (Solanes, 1999, p. 23). Este último, es adoptado por las empresas para garantizar la disponibilidad del servicio y es uno de los ítems que componen el criterio de costos que fue introducido por el artículo 367 de la Constitución y lidia con el problema de cómo fijar los precios competitivos en ausencia de competencia y así, cómo garantizar que los prestadores puedan recuperar sus inversiones.

Así mismo, la Constitución a través de este artículo introdujo los criterios de solidaridad y redistribución del ingreso, y estos se enfrentan con un problema de política social que consiste en cómo lograr precios asequibles para garantizar el acceso universal a estos servicios. Estos tres criterios constitucionales son la base de toda la regulación tarifaria en esta materia para atacar problemas como los acabados de mencionar, entre otros asociados a este modelo de mercado (Forero, 2017, p. 232). Sin embargo, en Colombia como resultado de los procesos de descentralización de finales de la década de los ochenta y la privatización en los noventa, actualmente se presenta un alto grado de atomización en la prestación de estos servicios, lo que incrementa su precio, esta situación ha quedado consignada en diferentes estudios sectoriales (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 2001; Banco Mundial, 2004; DNP, 2007; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 2018).

1.2.1.2. Bienes públicos

Los bienes públicos son aquellos cuyos beneficios se reparten de manera indivisible entre toda la comunidad, quiera consumirlos o no el individuo; dichos bienes tienen dos características: la primera, es que no son excluyentes porque no se le puede impedir su consumo a ninguna persona y la segunda, es que no son rivales en el consumo, porque el uso de estos bienes por parte de una persona no reduce la capacidad de otra para usarlos. Por lo que, al no poseer estas dos características, no es rentable su producción para el mercado, ya que, no se les puede impedir el acceso a las personas que no pagan el costo asociado a su disfrute -free riders-. Generando como resultado que, con frecuencia, la provisión eficiente de un bien público requiera de la acción del gobierno, mientras que los bienes privados pueden ser distribuidos de manera eficiente por los mercados (Samuelson y Nordhaus, 2010, p. 37). Con relación a estos bienes, según (Stiglitz , 2000, p. 150-151), se presentan dos situaciones:

-

Subconsumo: “Cobrar por un bien no rival impide que algunas personas disfruten de él”, y los servicios públicos pertenecen a esta categoría, por ello, si la estratificación tarifaria adolece de errores de inclusión y exclusión, se está excluyendo del disfrute de estos servicios a una parte de la población, en contravía del principio de universalización de estos servicios.

-

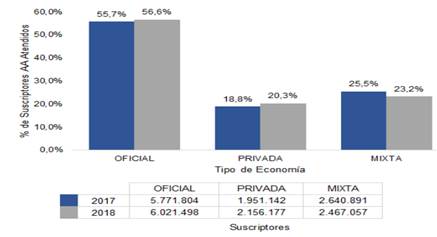

Suministro deficiente: “No cobrar por un bien no rival llevará a que no exista interés en suministrarlo” (de la Torre Vargas, 2014, p. 57). Y, en este sentido, según el estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2014- 2017, elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, el 79,8 % de los usuarios de acueducto y alcantarillado son atendidos por empresas, cuyo principal aporte de capital proviene del sector estatal y tan solo el 20,3 % de los usuarios son atendidos por empresas cuyo aporte de capital es totalmente privado, lo que refleja que para el sector privado no existe un interés de suministrar estos servicios, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Fuente: SSPD (2018)

1.2.1.3. Externalidades

Una externalidad:

“Surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga ni se le compensa por dicho efecto” (Mankiw, 2012, p. 196), por lo que, según este autor, el Estado interviene para garantizar el interés de la sociedad, ya que, este va más allá del bienestar de los compradores y vendedores que participan en un determinado mercado para incluir el bienestar de terceros que resultan afectados indirectamente.

Ejemplos claros de este tipo de fallas en el mercado de servicios públicos colombiano son los siguientes:

Externalidades negativas: se presentan en los casos en los que un particular o empresa impone un coste a otras, pero no las compensa. La Corte se ha pronunciado en este sentido, explicando que para que:

Los principios constitucionales que orientan la prestación de los servicios públicos sean efectivos (art. de la 2 C.P.), cada usuario debe cumplir con su deber básico respecto de los demás usuarios consistente en abstenerse de trasladarle a ellos el costo de acceder y de disfrutar del servicio público domiciliario correspondiente. Cuando un usuario no paga por el servicio recibido, se conecta fraudulentamente o no asume los costos de estos servicios de manera proporcional a su capacidad de pago, está obrando como si los demás usuarios tuvieran que correr con su carga individual y financiar transitoria o permanentemente su deuda. Ello atenta claramente contra el principio de solidaridad que, entre otros, exige que cada usuario asuma las cargas razonables que le son propias en virtud de la Constitución, la Ley y el contrato respectivo. (Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003)

Externalidades positivas: se presentan en los casos cuando una empresa o un particular genera un beneficio a otras, pero no recibe ninguna retribución a cambio. El caso más ilustrativo es la racionalización del consumo en servicios públicos, ya que, estos impactan positivamente a la sociedad y al medio ambiente

1.2.2. Justificaciones basadas en objetivos sociales.

Las principales justificaciones sociales para que el Estado intervenga en el sector de los servicios son garantizar el acceso y el servicio universal a los servicios públicos, para lo que es importante tener en cuenta que según las Observaciones Generales del Comité del Pacto DESC:

El criterio de accesibilidad tiene dos dimensiones: física y económica. De un lado, un aumento en la cobertura implica que más personas tienen “accesibilidad física” y, de otro, si los servicios se suministran a un “costo razonable” puede sostenerse que hay “accesibilidad económica”. Ambos tipos de accesibilidad son importantes no sólo para la garantía directa de la calidad de vida de las personas, sino para aumentar la productividad de la economía. (López-Murcia, 2009, p. 231) (énfasis propio)

Y debido, a que son mandatos constitucionales establecidos en el inciso segundo del artículo 334 de la Constitución, a través del cual se dispuso que el Estado intervendrá de manera especial para: “asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos” (Constitución Política, 1991, art. 334). Lo cual, se materializa a través de lo dispuesto en el artículo 368 de la Constitución, según el cual, las distintas autoridades administrativas “podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas” (Constitución Política, 1991, art. 368).

De lo que se colige, que el otorgamiento de subsidios en materia de servicios públicos gira en torno a tres conceptos básicos: a) que los sujetos beneficiarios son las personas de “menores ingresos” b) que no hacen parte de las tarifas, sino que “sirven para su pago” y c) que la destinación del subsidio respecto de estos sujetos está limitada a la cobertura de las “necesidades básicas”.

Con respecto al primer concepto, en vista de que la Constitución no define qué se entiende por las personas de “menores ingresos”, su definición precisa, corresponde al legislador; en ese orden de ideas, para establecer quienes se consideran como personas de “menores ingresos”, la Ley 142 de 1993 optó por un sistema de estratificación de todos los inmuebles para, con base en él, clasificar a la población según su nivel de ingresos. Con relación a los dos últimos, se entiende que en este esquema se distinguen: 1) las “tarifas” que recuperan los costos; 2) los “subsidios” financiados con dineros públicos, y 3) los impuestos o “contribuciones” que sirven para financiar los subsidios, y que a través de estos no se paga el total de la tarifa sino que los subsidios son aplicables solo a una medida específica de consumo denominada “consumo básico o de subsistencia”, que es la que satisface esas necesidades básicas; cuyo tope en materia de los servicios de acueducto y alcantarillado, es definido según el artículo 7 de la Ley 373 de 1997 por la CRA de manera conjunta con las demás autoridades ambientales (Forero, 2017, pp. 255-260). Y, adicionalmente, al pertenecer estos servicios al grupo de derechos económicos y sociales, la ONU en su observación n.º 15 señaló que:

Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberían basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que estos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que no recaiga en los hogares más pobres una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos. (Comité de Derechos Económicos, 2002, p. 11)

De lo que se desprende, que la garantía del acceso y el servicio universales está directamente relacionada con la equidad, de hecho según varias sentencias de la Corte Constitucional, los derechos prestacionales o asistenciales, surgen de la obligación que la Carta Política “impone al Estado de buscar la igualdad material y real entre las personas resolviéndoles ciertas necesidades primarias como las de salud, educación, agua potable, etc.” (Mejía, 1999a, p. 99). Y en este mismo sentido, dicha Corte señaló que la garantía de estos derechos se justifica por su estrecha relación entre otro derecho constitucional, el de dignidad -en cuyo respeto está fundado el Estado- (art. 1 CP), debido a que dicho concepto comprende:

La posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. (Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002)

Así las cosas, la teoría de corrección de los errores, recomienda unos parámetros bajo los cuales es deseable asignar un subsidio:

i) En el evento en que los bienes y servicios se produzcan por debajo de las necesidades sociales o a niveles sub óptimos, esto es, en una cantidad menor de la que se hubiera producido; ii) cuando la expansión del servicio universal de ciertos bienes sociales y públicos que responden a necesidades vitales no son ofrecidos por el mercado; y iii) si la provisión de un bien o servicio genera externalidades. En el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado presentan externalidades positivas de carácter social y su carencia tiene un alto costo de oportunidad en términos ambientales, económicos y de salud pública. (Amador, 2011, p. 104)

Por lo que, el Estado al presentarse estos tres parámetros, a través de la regulación creó el mecanismo de la estratificación con el fin de asignar subsidios.

2. Estratificación socioeconómica

Este es un instrumento regulatorio, a partir del cual se asignan subsidios cruzados a la población que tiene menores ingresos para pagar el consumo mínimo de la factura de servicios públicos, como se explicó anteriormente, a partir de una clasificación socioeconómica de los domicilios o inmuebles residenciales, por parte de la oficina responsable del proceso de estratificación en los municipios o distritos, el comité permanente de estratificación municipal (CPE) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con base en los siguientes criterios:

-

Las zonas geoeconómicas: precio (igual valor por metro cuadrado) y condiciones del inmueble según el mercado inmobiliario

-

Las zonas físicas: condiciones topográficas, norma y uso del suelo, tipificación de las construcciones y/o edificaciones, disponibilidad de los servicios públicos, vías, entre otros.

Los cuales, una vez se califican por medio de un cálculo estadístico con el apoyo del DANE, se clasifican en 6 categorías (estratos) establecidos en la Ley 142 de 1994, que, en términos generales, definen la capacidad económica de sus moradores, para luego, establecer por medio de la tarifa un cobro diferencial que permite asignar subsidios a los suscriptores que, según esta clasificación, tienen menores ingresos y recaudar contribuciones de la población con mayores ingresos en el país (DANE, 2015).

Subsidios que en este escrito se entienden según la definición dada por la Corte en la Sentencia C-324 de 2009, como: “la diferencia entre el precio que los compradores pagan y el precio que los productores reciben, diferencia que para efectos de la presente providencia es pagada por un tercer agente” (Corte Constitucional, Sentencia C-324 de 2009), en este caso los estratos 5 y 6, el comercio y la industria, pero cuando el recaudo de estas contribuciones no alcanza para cubrir dichas asignaciones, el Estado dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 368 de la Constitución Política deberá cubrir dichas asignaciones. Sin embargo, el régimen tarifario no garantiza que el modelo sea equitativo, es decir:

El que unos sectores de la sociedad de ingresos altos cubran una parte de la tarifa de sectores de menores ingresos no implica la equidad del sistema, porque esta se produce si al asignar el subsidio, la participación que tiene la tarifa en el ingreso de los estratos bajos es menor que la de los estratos altos (Amador, 2011, p. 113)., p. 106)

Lo anterior, se justifica en gran parte porque este instrumento regulatorio ha venido presentando una serie de fallas que en vez de corregir la desigualdad existente y disminuir los costos asociados al acceso a estos servicios por parte de la población con menores ingresos, ha conducido a la sociedad lejos de la eficiencia y de estos objetivos. Principalmente las situaciones que conllevan a esto son las siguientes:

a. Riesgo moral: es una situación de -oportunismo contractual- en la cual una de las partes, una vez iniciada la ejecución del contrato realiza actuaciones en beneficio propio, debido a la dificultad que tiene la contraparte de controlarlas. Este tipo de falla se presenta en la estratificación tarifaria, debido a que, el alcalde -agente-, al tener discrecionalidad administrativa en la aplicación de la metodología, en muchas ocasiones puede aplicarla de manera incorrecta, al no contar con los incentivos adecuados para asignar correctamente los estratos debido a su alto costo político y a que no asume los costos económicos que sí terminan asumiendo el Estado y los prestadores -Principal-. Situación contraria a la que se presenta con el Sisbén, en el cual la misma doctrina ha comprobado que los errores que se derivan a través de ‘respuestas estratégicas’ son menores a los que tienen origen en la selección administrativa realizada por las administraciones municipales” (Marcela Meléndez,2008, p. 34).

Los estudios del public choice permiten explicar esta situación, en la cual, las personas a cargo de las decisiones públicas no toman aquellas que aumentan la eficiencia y el bienestar colectivo. Los trabajos de la escuela del public choice son una forma de tejer puentes entre la política desde el análisis económico. Como explica Mejía (1999):

Los políticos cumplen un papel similar al de los empresarios en la economía, consistente en “proveer” a los consumidores las decisiones que éstos quieren. Pero la utilidad de los políticos consiste en aumentar sus posibilidades de ser reelegidos o de conservar sus puestos.

Por su parte, los electores cumplen un papel semejante al de los consumidores, buscan obtener aquellos bienes y servicios que no pueden obtener en el mercado: bienes públicos, leyes o modificaciones en la distribución del ingreso. (Mejía, 1999b, pp. 24-29)

Sin embargo, y siguiendo al mismo autor, cuando estos últimos carecen de información o no valoran de forma adecuada las implicaciones que estas tienen, se favorecen las propuestas que permiten el consumo presente sobre aquellas que producen beneficios en el largo plazo. Lo anterior, explica por qué los políticos actualmente utilizan este mecanismo para que los electores tengan tarifas artificiosamente bajas, en aras de apoyo político, y porqué en el país no se valoran suficientemente los beneficios de un manejo más responsable de estos instrumentos.

b. Problemas de coordinación: en servicios públicos la principal herramienta de coordinación es la Ley, a través de esta se establecen patrones de comportamiento y obligaciones recíprocas entre las partes involucradas en determinado sector, sin embargo, este instrumento no provee la solución a las complejidades que surgen en su ejecución, por el número de partes y procesos involucrados en la cadena implementación de cada uno de sus componentes, lo que incrementa las posibilidades de que el público tenga una percepción de las decisiones (inconsistente o contradictoria) -difíciles de explicar a los usuarios y a los prestadores mismos de los servicios- y contribuiría a diluir las responsabilidades y a dar la sensación de que no hay políticas claras y uniformes del Estado en esta materia. Por ejemplo, en materia de estratificación las partes involucradas son: nación, los departamentos, alcaldías, comités permanentes de estratificación permanente (CPE), grupos de interés, empresas y entes de control como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación, lo que evidencia una multiplicidad de actores que dificultan la coordinación. Por lo que, sin duda, es indispensable asegurar que las decisiones de las entidades públicas sean congruentes. Dada la alta sensibilidad política de todos los temas relacionados con servicios públicos, parece conveniente, para asegurar la congruencia de las decisiones de las autoridades, limitar el número de actores estatales que participan en las decisiones pertinentes.

Adicionalmente, dichos actores desempeñan sus funciones en periodos de tiempo muy cortos, como es el caso de los miembros de los comités permanentes de estratificación que tienen una duración máxima de dos (2) años, sin perjuicio de ser removidos en cualquier momento, lo que dificulta el control ejercido por estos y la implementación de actualizaciones de metodologías, situaciones que aumentan la discrecionalidad administrativa debido a que los alcaldes son elegidos por un periodo de cuatro (4) años. Y así mismo, los gobernadores, quienes le informan a la Procuraduría las omisiones en que incurran los alcaldes, ya que, tienen periodos de tres (3) a cuatro (4) años, y este último control de ser ejercido, conlleva a que se aumenten los plazos para implementar dichas metodologías, generando retrasos en la actualización de la información.

Las anteriores fallas, se ven reflejadas en una identificación ineficiente de la población vulnerable y merecedora de subsidios, lo cual ha distorsionado el objetivo por el cual se expidió esta regulación, que es garantizar la prestación universal de los servicios públicos a través de un precio asequible para todos los sectores de la población, razón por la cual es importante hacer una revisión de las referencias internacionales en esta materia.

3. Referencias internacionales en materia de asignación de subsidios al servicio público de acueducto

Como se señaló en el primer apartado, la intervención del Estado en la economía es necesaria para corregir las fallas del mercado, afectando con mayor relevancia al sector de servicios públicos, en cuanto la formación eficiente y equitativa del precio, al ser una industria de red, por lo que, a través de los mecanismos de asignación de subsidios, se facilita el acceso a estos servicios a los usuarios con menores recursos.

Por lo anterior, en este acápite se hará una relación de los distintos mecanismos de asignación de subsidios para el pago del servicio público de acueducto en Latinoamérica, incluyendo los trámites a los que está expuesto el usuario para acceder a dichos subsidios, con el fin de evidenciar las cargas administrativas del acceso a cada subsidio. Esta región se escogió por sus similitudes sociales, económicas y geográficas; aunque no se referenciaron los subsidios asignados al pago del servicio público de energía, debido a que varios países siguiendo las recomendaciones del FMI han iniciado el desmonte gradual de estos subsidios, ya que, “el costo de abastecimiento de este servicio, es alto en muchas economías emergentes (como Colombia) y en años recientes ha subido debido al limitado traspaso de los precios internacionales de la energía a los consumidores internos” (Lipton, 2013, ). Reflejo de esto, es que el actual gobierno a través del plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia: Pacto por la equidad”, decidió implementar el desmonte gradual al subsidio de energía del estrato tres.

3.1. Argentina

Este país cuenta con usuarios sin medición y con medición, los primeros, tienen un sistema de subsidios cruzados con una base catastral que tiene en cuenta parámetros como la superficie del inmueble, el terreno ocupado y la ubicación geográfica; y los segundos, pueden acceder a subsidios de acceso, consumo y regularización de deudas; solicitándolos a través de una encuesta que revela distintas variables referidas al grupo familiar, los ingresos, la situación laboral, la vivienda, la salud, entre otras situaciones de vulnerabilidad (AySA, 2020). Sin embargo, es importante mencionar, que como en Colombia la financiación de este servicio proviene de diferentes fuentes, no se le puede otorgar la denominación de subsidio directo o cruzado, sino que comprende las dos clases, al poseer subsidios directos debido a que el gobierno financia parte de este y cruzados porque esta asignación también es asumida por distintos sectores de la población.

La crítica a este sistema de subsidios es la falta de medición debido a que esta incentiva la eficiencia en el consumo y que al hacer hincapié en la base catastral, inmuebles de mejor categoría y consumos bajos subsidian implícitamente a usuarios con consumos altos que habitan en inmuebles de menor categoría, situación que resulta altamente inequitativa.

3.2. Brasil

En este país, se encuentra difundido en primer lugar, un sistema de subsidios cruzados entre categorías de usuarios, que en síntesis comprende usuarios no residenciales y residenciales, y consiste en una contribución de los primeros hacia los segundos, esto comprende un descuento en la tarifa de entre el 30 % o el 40 %, a través de mayores cargos fijos y variables, ya que, parte de la premisa de que los consumos no residenciales son más elásticos al precio que los residenciales y, de la misma manera, de regiones geográficas que obtienen un mayor recaudo hacia regiones que por sus reducidas dimensiones o características poseen mayores costos de explotación (Ferro y Lentini, 2012, p. 44).

Este sistema se completa con una tarifa especial o social para usuarios residenciales que acrediten:

Consumos menores a diez (10) metros cúbicos, vivir en inmuebles de superficie menores a sesenta (60) metros cuadrados, y un ingreso familiar que no supere los tres (3) salarios mínimos o desempleados que acrediten que su último salario fue igual a este, o por último, que habitan en residencias colectivas; y tiene una duración de veinticuatro (24) meses con renovación a solicitud del usuario. (SABEPS, 2020)

Sin embargo, con el primer requisito se impediría el acceso a este subsidio en los casos de familias numerosas y que registren consumos superiores a los diez (10) metros cúbicos al mes, debido a que este tipo de situaciones se presentan con mayor frecuencia en la población de menores ingresos, constituyéndose un error de exclusión.

3.3. Chile

Chile cuenta con un sistema de subsidios directos en el que el Estado financia entre un 25 % y un 85 % de la tarifa que se paga directamente al prestador, tienen una duración de tres años (con renovación no automática), al que los usuarios acceden a través de una solicitud y un registro de hogares que se compone de una visita realizada por parte de la municipalidad y una evaluación, a partir de la cual se definen como posibles beneficiarios del subsidio de agua potable a familias que tienen distintos grados de vulnerabilidad e incapacidad; la primera, se obtiene identificando a las familias con adultos mayores de 60 años, niños menores de edad, discapacitados, jefatura de hogar femenina y mujeres embarazadas; y la segunda, considerando la base del promedio de ingresos per cápita dividida según el índice de necesidades de cada uno de los integrantes del hogar, la cual se contrasta con distintas bases de datos que posee el Estado y la tenencia de bienes raíces y/o vehículos de los integrantes del hogar, acceso a planes de salud y/o programas educativos de alto valor y la pertenencia a otros programas sociales, para con ello identificar si una cuenta por quince (15) metros cúbicos de agua potable de la tarifa asociada a la región de la familia subsidiada afecta el 3 % o más del presupuesto familiar, de manera que el subsidio cubra la diferencia que se produce al sobrepasar el 3 % del ingreso promedio mensual de las familias (Chile Atiende, 2020).

Sin embrago, la mayor crítica hecha a este sistema, es que si bien, identifica efectivamente a la población vulnerable, se pueden presentar errores de exclusión debido a que los subsidios están sujetos a solicitud del usuario, por lo que, se tiene que acompañar con programas de alta difusión y con una cantidad de cupos proporcionales a la posible demanda del subsidio para reducir los riesgos de exclusión.

3.4. Perú

A partir de la lectura de las estructuras tarifarias de dos de las empresas de servicios públicos más importantes de Perú, a saber, SEDAPAL y SEDACAJ, se evidencia que existe un sistema de subsidios cruzados implícitos entre categorías de clientes a partir de una base catastral y de consumos, que se asignan de manera ascendente, es decir, el costo del servicio para los usuarios subsidiados es menor que para los que no, así mismo el costo del consumo de los usuarios subsidiados asciende a medida que aumenta el consumo subsidiando así menores consumos (SEDAPAL, 2020). Sin embargo, no ocurre lo mismo en términos de consumo en los clientes estatales, industriales y comerciales, ya que no se les imponen topes al consumo, situación que conlleva a que no se incentive un menor consumo por parte de estas categorías de clientes. (SEDACAJ, 2020).

3.5. Costa Rica

A partir de la estructura tarifaria publicada por la empresa de acueducto y alcantarillado (AyA) para el año 2020 se concluye que, por el lado de la eficiencia, las tarifas crecientes penalizan los consumos altos y por el lado de la equidad, las categorías empresarial y gobierno pagan más caro los metros cúbicos que compran con respecto al precio cobrado a los clientes domiciliarios y preferenciales (ARESEP, 2020), esta última categoría se constituyó “a favor de quienes tienen mucho menor poder adquisitivo o residen en zonas rurales, donde por supuesto es menos lucrativo y más costoso prestar el servicio” (Cubillo, 2009, p. 136).

3.6. Ecuador

Ecuador tiene diferentes tipos de subsidios al consumo, entre los cuales se encuentran descuentos a los primeros veinte (20) metros cúbicos de consumo de agua potable asignados a adultos mayores de 65 años; subsidios geográficos que van del 5 % al 22 % a los habitantes del distrito metropolitano de Quito y subsidios a partir de la personalidad jurídica de cierto tipo de inmuebles, como las parroquias rurales del distrito en mención, a las que se aplica un subsidio del 50 % en consumos inferiores a treinta (30) metros cúbicos (Ferro y Lentini, 2013, p. 65).

Y, por último, a partir de la estructura tarifaria de la empresa EPMAPS, se concluye que el Estado financia subsidios directos a los sectores de más bajos ingresos de la población, los cuales se asignan mediante una clasificación derivada de la sectorización socioeconómica del suelo urbano del distrito o municipio al cual se aplique (EPMAPS, 2020).

3.7. Panamá

De la estructura tarifaria vigente publicada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de Panamá (IDAAN), se puede evidenciar que existen subsidios cruzados geográficos, entre las ciudades de Panamá y Colón hacia las ciudades del Interior, Especial y Junta - Pueblo Gobierno, ya que, las primeras tienen costos fijos y variables superiores a los de las segundas hasta los primeros diez (10) bloques de agua por mes. Y, subsidios cruzados entre las categorías de clientes comercial e industrial hacia las residenciales, hasta los primeros quince (15) bloques de agua por mes (IDAAN, 2020).

3.8. Paraguay

De la esta estructura tarifaria de la empresa ESSAP, se evidencia que atienden criterios de equidad vertical con un cargo fijo y cargos volumétricos más bajos para la categoría subsidiada en comparación con los residenciales no subsidiados y con las categorías no residenciales, sin embargo, los costos de estos últimos son muy elevados en comparación de los dos primeros (ESSAP, 2020).

3.9. Uruguay

Uruguay cuenta con diferentes subsidios al consumo, entre los que se encuentran los siguientes:

-

Tarifa Social: se cobra una tarifa más económica que va hasta los primeros quince (15) metros cúbicos y comprende tanto, los cargos fijos como los variables, en los siguientes casos: todas las personas incluidas en el Plan de Equidad; las personas incorporadas a los programas de Asistencia a la Vejez y Trabajo por Uruguay; asentamientos con redes de agua potable y saneamiento regularizadas a través del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) o directamente por la OSE con previo aval de distintas autoridades administrativas; hogares en situación de vulnerabilidad identificados por la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) y pequeñas localidades rurales del interior del país con gestión participativa (OSE, 2020).

-

Subsidios directos sobre base de proxies de capacidad de pago: para las personas que sean:

-

Titulares de contrato (jubilado o pensionado) que acrediten que los ingresos del núcleo familiar provienen de pasividades. Obtienen un subsidio del 100% del consumo, pero superando los diez (10) metros cúbicos el consumo excedente se factura normalmente. Y los refugios diurnos y nocturnos habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reciben un descuento de 30%. (Ferro y Lentini, 2013, p. 67)

-

Subsidios cruzados a partir de categorías de clientes: las viviendas residenciales y los pequeños comerciantes tienen cargos variables más bajos si consumen entre diez (10) y quince (15) metros cúbicos.

-

Subsidios cruzados al consumo sobre base geográfica: s partir de la estructura tarifaria publicada por la empresa (OSE) para el 2020, se concluye que los costos fijos y variables de Maldonado tienen un valor superior a los de Montevideo e interior del Uruguay, es decir los primeros subsidian a los segundos (OSE, 2020).

De la revisión de las referencias internacionales en materia de subsidios a los servicios públicos, se puede concluir que en la región predominan los subsidios cruzados y directos, los primeros, en su mayoría se toman con base en la información catastral y la ubicación geográfica; y los segundos, se toman con base en encuestas, personalidad jurídica, pertenencia a otros programas sociales y acreditando distintas condiciones de vulnerabilidad.

4. Análisis e indagación acerca de la existencia de evidencia de alternativas regulatorias más costo-efectivas en términos de eficiencia y equidad

A continuación, se presenta un análisis comparativo que pretende establecer si existen o no alternativas regulatorias más costo-efectivas, en términos de los errores de clasificación que se puedan cometer y los costos de oportunidad que enfrentan las personas y empresas en la implementación de este tipo de instrumentos, para indagar posteriormente si existen alternativas regulatorias más costo- efectivas en términos de eficiencia y equidad.

Tabla 1

Esquema Comparativo de Instrumentos de Focalización de Subsidios en Latinoamérica.

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la estratificación socioeconómica es identificar a la población merecedora de subsidios, procederemos a proponer una alternativa regulatoria más costo-efectiva para cumplir con este objetivo eficientemente, es decir, con menores costos de oportunidad para los agentes involucrados en su implementación; en el entendido de que “el Estado en su conjunto está obligado, a semejanza de los actores privados, a conseguir más y mejores resultados a un menor costo” (Villamil, 2014, p. 14). El esquema de asignación de subsidios debe estar compuesto por un mecanismo de selección de beneficiarios a través de encuestas, cruces de información o comprobación de medios de vida como los utilizados en países como Chile y Argentina, y un organismo técnico e independiente que se encargue de administrar tanto el fondo de redistribución de ingresos como el mecanismo.

En cuanto a las encuestas, actualmente se vienen implementando en Colombia encuestas como el Sisbén III, que no incrementarían costos, además esta se realiza con una periodicidad que permite obtener información actualizada, y responden a conceptos como el de pobreza multidimensional, por lo que, a través de esta se pueden evidenciar las distintas vulnerabilidades a las cuales está expuesta la población beneficiaria del subsidio; sin embargo, es importante incluir una categoría que indique la cantidad de personas que ocupan una unidad habitacional o familia (para introducir mediciones que den señales de eficiencia al consumo, a partir del consumo de subsistencia) y un ítem derivado del ingreso por hogar estimado anualmente en un módulo representativo de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares que realiza el DANE cada año, debido a que, esta última toma en cuenta los ingresos de los hogares y sus correspondientes gastos, dividiendo el primero por un índice de necesidades que considera la cantidad de personas que compone el hogar, -de igual manera, para que este instrumento sea equivalente a la estratificación y por esta vía establecer los porcentajes de (subsidios) o contribuciones de los hogares-; se debe establecer un programa de interoperabilidad entre la plataforma del Sisbén para realizar cruces de información entre la Encuesta y distintas bases de datos en donde repose información acerca de la pertenencia de vehículos, bienes raíces y empresas como el Registro Nacional de Automotores (RNA); el Registro de Instrumentos Públicos; el Registro Único Empresarial (RUES); las diferentes bases de datos en donde se evidencie el acceso a servicios de alto costo en educación y en salud como el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y la Base Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (BDUA-SGSSS), bases de datos como las del DNP que midan el índice de pobreza multidimensional, y por último, la revisión de otros subsidios asignados al consumo de servicios públicos domiciliarios; para de esta manera, establecer una cuenta tipo por trece (13) metros cúbicos de agua potable, que es el consumo mínimo de subsistencia establecido por la Resolución CRA n.º 750 del 2016, con el fin de que el subsidio -dependiendo el nivel de vulnerabilidad que acrediten los beneficiarios- cubra la diferencia que se produzca cuando los gastos destinados a cubrir este rubro sobrepasen del 3 % al 5 % del ingreso promedio mensual de las familias, ya que, el primero es el porcentaje de gasto aceptado en el Reino Unido (Meléndez y Gómez-Lobo, 2007, p. 37) y en promedio es el intervalo en el que se ubican los porcentajes que destinan para el pago de este rubro los hogares que tienen un ingreso de un salario mínimo mensual vigente en Colombia. La combinación de los criterios de gasto en servicios públicos e ingreso, “permitirá mejorar la eficiencia y equidad del instrumento, puesto que en los municipios donde el costo es más elevado, los ingresos bajos recibirían mayores transferencias y, al contrario, donde el costo sea menor se asignarán menores recursos públicos” (Amador, 2011, p. 113). Y en los casos, en que se advierta que el usuario tiene problemas de morosidad, deberían incluirse subsidios directos como en Argentina para el financiamiento y regularización de la deuda, generando con ello la normalización del acceso al servicio. Lo anterior, estableciendo porcentajes de subsidios que se acerquen o alejen de los topes establecidos en la Ley 142 de 1994, ya que estos, tienen margen de movilidad y no son obligatorios.

En cuanto a la comprobación de medios de vida que se realiza a través de visitas domiciliarias -equiparables a la estratificación socioeconómica-, la(s) debería realizar una entidad del orden nacional de carácter técnico creada o existente como las comisiones de regulación o un departamento administrativo como el DANE, con lo que se vería reducida la discrecionalidad administrativa y los problemas asociados a los cambios de los encargados de implementar dicho esquema, como lo son la falta de actualización de información, y por esta vía, los costos de oportunidad que surgen debido a los problemas de coordinación presentados al interior del sector.

La solicitud del subsidio, debe realizarse con una periodicidad de veinticuatro (24) meses como en Brasil y a través de medios virtuales para reducir los costos de oportunidad del usuario, considerando que la demanda en el consumo de servicios públicos es inelástica, y que al eliminar los subsidios implícitos se racionaliza el consumo, lo que redundaría en que solo las familias que realmente se ven privadas de este beneficio lo soliciten y consecuentemente acrediten situaciones de vulnerabilidad, mediante encuestas como el Sisbén III, el cruce de información entre las distintas bases de datos y visitas domiciliarias; generando como resultado que este esquema beneficie a los distintos actores de este sector, a la sociedad por la racionalización del consumo por parte de los usuarios que dejen de recibir el subsidio, a las empresas con un mayor recaudo y al Estado por la reducción de los errores de inclusión, disminuyendo así el rubro destinado para cubrir subsidios. En lo que corresponde a los riesgos de exclusión presentados en este tipo de selección de beneficiarios, la implementación de este mecanismo debería acompañarse mediante una alta difusión y una cantidad de cupos, proporcional a la posible demanda del subsidio.

Y como complemento final a este esquema, es importante que para minimizar las brechas entre regiones se utilicen subsidios a nivel geográfico como es el caso de Panamá, en el que las regiones que tienen mayores ingresos subsidian a las que no; implementándolos obligatoriamente en las regiones que presentan superávits en el balance entre subsidios y contribuciones, no como se realiza actualmente, trasladando de manera subsidiaria los excedentes de superávits a las empresas ubicadas en la misma región o limítrofes cuando estas tengan déficits en el balance entre subsidios y contribuciones, sin que dicho traslado -al menos en una proporción- se realice a regiones que no son limítrofes, restringiendo así la posibilidad de acceder a estos recursos a regiones apartadas de los cascos urbanos que generalmente son las que mayores déficits presentan y así propiciar la entrada al mercado de prestadores particulares en estas regiones.

Así las cosas, el esquema propuesto sería más eficiente que la estratificación, ya que, entre otros aspectos este último se asemeja más a un impuesto inmobiliario que a un instrumento de identificación de población vulnerable y en el entendido de que la muestra poblacional a la que se le realizaría la comprobación de medios de vida sería mucho menor a la población que clasifica el instrumento de estratificación, puesto que este último revisa todos los inmuebles de las ciudades y en la comprobación de medios de vida solo se contrastaría la información de la población que solicite el subsidio y cumpla con los requisitos evaluados previamente en el Sisbén y en los cruces de información, garantizando con esto la utilización de un mínimo de recursos y esfuerzos institucionales en la asignación de subsidios a los servicios públicos.

5. Conclusión

En suma, la intervención regulatoria es diseñada para evitar que una empresa o agente utilice su poder de mercado para afectar a otros participantes, tanto a consumidores como a otras empresas con las que compite; en lo que respecta al mercado de servicios públicos, las fallas de mercado afectan de manera más relevante la formación del precio, por lo que, el objeto de la intervención estatal a través de la regulación tarifaria es asegurar la recuperación de costos asociados a una prestación eficiente del servicio y, a su vez, por medio de la estratificación ofrecer precios asequibles al conjunto de la población que tiene menores ingresos a través de subsidios cruzados que se asignan con base en la ubicación geográfica y en las condiciones del entorno. Sin embargo, este instrumento de focalización y distribución de la riqueza en Colombia ha estado presentando errores de inclusión y de exclusión, es decir, que si el instrumento se diseñó para identificar a la población merecedora de subsidios y no la identifica, se debe diseñar un nuevo esquema de asignación de subsidios para cumplir con el propósito de la regulación en esta materia.

Por lo anterior, y a partir de un análisis comparativo, se propuso un esquema de asignación de subsidios directos y cruzados compuesto por un fondo común para las diferentes fuentes de recursos que se destinan a subsidios para reducir costos asociados a su administración; encuestas como el Sisbén III, cruces de información y comprobación de medios de vida que han sido exitosos en países como Chile y Argentina, ya que son proclives a tener menos errores de inclusión y responden a la capacidad de pago de los beneficiarios. Adicionalmente, esta propuesta incluye que dicha metodología sea realizada por entidades de orden nacional de carácter técnico, para reducir la discrecionalidad de las autoridades encargadas de aplicar metodologías y su continua transición, logrando con esto que se focalicen adecuadamente estos recursos, incorporando en este esquema señales de eficiencia al consumo y en el gasto, distribución equitativa de la renta entre ciudades, y mecanismos para la regularización de deudas, para que el usuario pueda asumir sus cargas y normalice el acceso a este servicio.