Juan-Antonio Zornoza Bonilla*

* Juan-Antonio Zornoza Bonilla, PhD. Móvil: 3127467592, jazornozab@unal.edu.co, Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia, Director del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia,

Doi: 10.17533/udea.esde.v79n174a01

Fecha de recepción: 2/09/2021 Fecha de aceptación: 18/11/2021

Resumen

Desde 2002, las naciones sudamericanas emprendieron un nuevo desarrollismo inducido por la demanda de recursos naturales y la coyuntura económica global. Algunas prácticas económicas apuntaron a explorar y explotar grandes extensiones de tierra con hidrocarburos, gran minería, monocultivos agrícolas, ganadería extensiva y al desarrollo de infraestructura para la generación y transmisión de energía, viaductos y puertos. Estas actividades han ocasionado impactos socioambientales insuficientemente compensados en un contexto de instituciones débiles, capturadas y corruptas. Es objetivo de este estudio analizar las debilidades institucionales derivadas del desarrollo de las prácticas extractivistas entre 2002 y 2020, que han incrementado la deforestación y los conflictos de tenencia por la captura del Estado y la debilidad de instituciones de regulación y control de estas actividades. Como resultado se espera explorar propuestas de ajuste a los diseños institucionales relacionados con la regulación de los conflictos socio ambientales derivados de las actividades extractivistas en Colombia y América Latina. La investigación vincula los ordenamientos jurídicos con las políticas públicas y para ello explora fuentes, revisa antecedentes, conceptos y enfoques teóricos, revisa el diagnóstico sobre la deforestación y otros conflictos socioambientales, examina los diseños de las instituciones de licenciamiento ambiental, consulta previa y tenencia de tierras, para recomendar algunas acciones pertinentes.

Palabras clave: materias primas; deforestación; debilidad institucional; conflictos socioambientales, extractivismo

Abstract

Since 2002, the South American nations undertook a new developmentalism induced by the demand for natural resources and the global economic situation. Some economic practices aimed to explore and exploit large areas of land with hydrocarbons, large mining, agricultural monocultures, extensive cattle ranching and the development of infrastructure for the generation and transmission of energy, viaducts and ports. These activities have caused insufficiently compensated socio-environmental impacts in a context of weak, captured and corrupt institutions. Is objective of this study analyze the institutional weaknesses derived from the development of extractivist practices between 2002-2020, which have increased deforestation and tenure conflicts due to state capture and the weakness of the institutions that regulate and control these activities. As a result, it is expected to explore proposals for adjustment to institutional designs related to the regulation of socio-environmental conflicts derived from extractivist activities in Colombia and Latin America. The research links the legal system with public policies and for this it explores the source, review the background, concepts and theoretical approaches, review the diagnosis on deforestation and other socio-environmental conflicts, examine the designs of the environmental licensing institutions, prior consultation and possession of land, to recommend relevant actions.

Key Words: commodities; deforestation; institutional weakness; socio environmental conflicts, extractivism

Resumo

Desde 2002, as nações sul-americanas empreenderam um novo desenvolvimentismo induzido pela demanda de recursos naturais e a conjuntura econômica global. Algumas práticas econômicas orientaram-se a estudar e explorar grandes extensões de terra com hidrocarbonetos, grande mineração, monoculturas agrícolas, pecuária extensiva e ao desenvolvimento de infraestrutura para a geração e transmissão de energia, viadutos e portos. Essas atividades ocasionaram impactos socioambientais compensados de maneira insuficiente em um contexto de instituições fracas, capturadas e corruptas. É objetivo deste estudo analisar as fraquezas institucionais derivadas do desenvolvimento das práticas extrativistas entre 2002-2020, que incrementaram o desmatamento e os conflitos de posse pela captura do estado e a fraqueza das instituições de regulação e controle dessas atividades. Como resultado, espera-se estudar propostas de ajuste dos planos institucionais relacionados com a regulação dos conflitos socioambientais derivados das atividades extrativistas na Colômbia e na América Latina.A pesquisa vincula os marcos jurídicos com as políticas públicas e para tanto estuda fontes, revisa antecedentes, conceitos, abordagens teóricas, revisa o diagnóstico sobre o desmatamento e outros conflitos socioambientais, examina os planos das instituições de licenciamento ambiental, consulta prévia e posse de terras, para recomendar algumas ações pertinentes.

Palavras-chave: Matérias-primas, Desmatamento, Fraqueza institucional, Conflitos socioambientais, Extrativismo

El nuevo milenio llegó a Sudamérica con un auge de las actividades minero-energéticas, agropecuarias y de infraestructura. Los gobiernos latinoamericanos se beneficiaron con una explotación a gran escala 1. Algunas naciones desarrolladas, corporaciones multinacionales y organismos de la banca multilateral, gestionaron con agentes locales ante los gobiernos sudamericanos las reformas legislativas e institucionales necesarias para garantizar la rentabilidad de estas commodities. Los precios internacionales de las materias primas se dispararon. El ciclo comenzó en 2002 cuando China se incorporó con fuerza al comercio mundial y significó un período de crecimiento en América Latina. Por su histórica relación con la exportación de bienes primarios, este auge (2002-2011), impactó especialmente en los países sudamericanos del Mercosur ampliado2 . Desde 2002 en Brasil, Bolivia, Perú y Colombia crecieron las explotaciones ganaderas, los monocultivos, la exploración y explotación minera y de hidrocarburos que impactaron los bosques y otros ecosistemas naturales. En 2013, la cotización de minerales, hidrocarburos y productos agrícolas cayó a un tercio de su valor récord, 5 años atrás, y por debajo de 2010 y 2011, cuando la economía mundial se recuperó de la crisis de 2008. El vínculo previo entre inversores y materias primas estaba roto. Pero la economía china empezó a crecer menos y cambió su modelo basado en exportaciones a otro enfocado en el consumo, lo que afectó la demanda de bienes primarios. Los precios se dispararon adicionalmente por la especulación financiera. La economía mundial no había salido de la crisis de 2008 pero las bolsas de comercio de Nueva York, Londres y Fráncfort estuvieron en los niveles previos a la crisis (Justo, 2013).

El mercado y la especulación mantuvieron a Sudamérica en su dependencia histórica de los productos primarios (74 % de las exportaciones)3 , por ello, la caída del precio de las materias primas impactó la balanza de pagos. En algunos casos la disminución de los valores fue pasajera y el mercado permaneció atractivo hasta la recuperación de la economía mundial (Justo, 2013). De las políticas extractivistas de América Latina, en la tercera década del milenio, dependen los beneficios de sus ventajas naturales o las cargas que vienen desde la colonización. Entre las alternativas a este desarrollo están: ¨La convivencialidad —inversa a la productividad industrial—, el ambientalismo radical —que rechaza el crecimiento económico permanente y rechaza limitar el uso de la naturaleza—, el biocentrismo —basado en valores naturales—, el feminismo, el decrecimiento, el interculturalismo y el buen vivir…” (Gudynas, 2015, p. 49).

Para comprender cómo y por qué, fueron permeadas las instituciones estatales de los gobiernos sudamericanos en un lapso de 12 años, se analiza la relación entre la deforestación, los conflictos de tenencia de tierras, con la captura y la debilidad institucional en la regulación y control de instituciones claves para la viabilidad y la legitimidad socioambiental, las autorizaciones ambientales, la consulta previa y la tenencia de tierras. Se relaciona el ordenamiento jurídico, entendido como las reglas de juego del sistema político, con las políticas públicas como instrumentos de la acción estatal, desde los enfoques de análisis neoinstitucional y neocorporativista. Desde una perspectiva comparativa, estos enfoques permiten comprender las causas, características y consecuencias del vertiginoso incremento de la deforestación y los conflictos socioambientales de Latinoamérica en la segunda década del siglo XXI. Lo anterior conduce a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la ruta para conciliar y gestionar los conflictos socioambientales derivados de las tensiones entre el neoextractivismo latinoamericano con los derechos y calidad de vida de las comunidades? De ahí que este escrito planteé la siguiente ruta: planeación, deforestación, despojo, acceso, desplazamiento, asistencia, justicia, organización, resistencia y reivindicación.

Las recientes cifras de la FAO y Amazon Conservation (2021) indicaron un aumento 2,3 millones de hectáreas (5,6 millones de acres) de bosque primario en 2020 deforestadas en las naciones de la cuenca amazónica, particularmente en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. El modelo de desarrollo Latinoamericano dio un giro radical a finales de la década de 1980 ante la crisis de la deuda externa. El Plan Brady facilitó la moratoria de la deuda porque las naciones aceptaron las prescripciones de los organismos multilaterales a cambio de abrir sus economías. Se reinstauró el corporativismo estatal como una aproximación al diseño de políticas y programas públicos en la propiedad de la tierra, los negocios y los sectores extractivos de la economía. Atrás quedaron los esfuerzos de industrialización para la sustitución de importaciones que habían iniciado la Cepal y otras agencias de la ONU desde la década de 1950. Las observaciones de los economistas latinoamericanos en torno a la teoría de la dependencia y la necesidad de desarrollar un aparato productivo de bienes secundarios y terciarios, tropezaron con los intereses del mundo desarrollado que requerían materias primas en la transición. Aquí se revisan estos antecedentes, los conceptos medulares y los enfoques de análisis para su abordaje.

S. XV-XIX - Colonia, extractivismo, importaciones y endeudamiento. La vocación latinoamericana como productora de bienes primarios desde la colonización europea no ha cesado durante cinco siglos. Galeano (1971), lo expresó con elocuencia: “América Latina fue precoz: ... Continúa existiendo al servicio de necesidades ajenas como fuente y reserva de materias primas y alimentos con destino a los países ricos...” (p. 1). Gunder Frank (2005) se pregunta “¿Qué política seguir contra la dependencia para acabar con ella y el subdesarrollo que genera… y después ¿qué hacer?” Los sistemas sociales y políticos de las naciones de la región se han configurado a partir de esta realidad trazada al nivel, imagen y semejanza de los países de la metrópoli europea y norteamericana.

1950-1990 – ONU, intervencionismo, desarrollo, Cepal, teoría de la dependencia, crisis energética, comisión trilateral, Friedman, crisis de la deuda, década perdida, plan Brady, Consenso de Washington, apertura económica, desestatización, privatización, fallas del mercado. Dos Santos, (2002), consideró que la teoría de la dependencia desde 1960 intentó explicar el desarrollo. Bajo el impacto de la crisis económica de 1929, las naciones latinoamericanas se orientaron hacia una producción nacional industrial para la sustitución de importaciones. Terminado el ciclo depresivo, la integración de la economía mundial desde los EE. UU., se restableció en la posguerra. El capital, concentrado en Norteamérica, se diseminó al resto del mundo para invertir en el sector industrial (Dos Santos, 2003). La economía americana en crisis asumió el fordismo para la producción y circulación de bienes e incrementó una revolución científico-tecnológica en la década de 1940. Un nuevo ciclo expansivo de la economía exigió extender esas características económicas, tarea asumida por el capital internacional, con base en Norteamérica y el sistema de instituciones multilaterales establecido en Breton Woods, 1944 (FMI, Banco Mundial). La precaria y nueva industria latinoamericana dio lugar a una fase de desarrollo de posguerra con foco en las empresas multinacionales creadas entre 1940 a 1960. Subdesarrollo era la falta de desarrollo, un sistema mundial simultáneo de desarrollo y subdesarrollo, teoría resultante de la terminación del colonialismo, con élites locales deseosas de participar en esta expansión capitalista. La teoría de la dependencia representó, entonces, una crítica a las limitaciones del desarrollo con origen en los grupos económicos (Dos Santos, 2003). Baran y Sweezy propusieron un debate al subdesarrollo en América Latina, con los siguientes elementos: a) El subdesarrollo está conectado con la expansión de los países industrializados; b) El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal; c) El subdesarrollo no se considera primera condición para un proceso evolucionista; d) La dependencia es un fenómeno externo e interno (social, ideológica y política) (Blomströn y Hettne, 1990, como se citaron en Dos Santos, 2003).

La década de 1970 tuvo la contraofensiva de la Comisión Trilateral (Huntington, Crozier y Watanuki) para unir a Norteamérica, Europa y Japón contra el Tercer Mundo y el campo socialista, y desvincular a las democracias occidentales y los gobiernos dictatoriales militares represivos y nacionalistas, no aceptables para la economía global, con el informe de Huntington, Crozier & Watanuki (1975). La liberalización conservadora se impulsó en 1980 bajo Reagan y Thatcher, el apoyo de Kohl en Alemania y diversas experiencias de políticas neoliberales originadas en el “Consenso de Washington” de 1989. Se unía el FMI, el Banco Mundial y otras agencias internacionales para imponer un “ajuste estructural” a los países dependientes, cercados por un brutal incremento de la tasa de interés internacional, y destinaba sus excedentes a la deuda externa, con el consecuente estancamiento y retroceso económico y social. La recuperación económica dada entre 1983 y 1987 se apoyó en el déficit fiscal norteamericano, que demandó centenas de miles de millones de dólares para reactivar la economía mundial y aplazar este déficit. La teoría de la dependencia fue atacada por derecha e izquierda, entre quienes consideraban que la Cepal representaba una evolución del pensamiento de capital internacional, economía exportadora y la división internacional del trabajo, por el predominio de la circulación económica sobre el sistema productivo (Dos Santos, 2003).

2000-2020 –Tratados de Libre Comercio (TLC), neoextractivismo, caída de precios, exacerbación de conflictos socioambientales, deforestación, desplazamiento. Una ecología política de la transformación territorial en áreas afectadas por las industrias extractivas fue propuesta a partir de las experiencias pioneras de Perú y Chile, como precursores de la expansiva global de la industria minera en Sudamérica a inicios de los 1990 (Bridge, 2004, como se citó en Bebbington e Hinojosa (2007). Svampa (2019), propone las siguientes fases del neoextractivismo sudamericano:

• Fase positiva (2003-2008): ventajas comparativas de un nuevo desarrollismo, más allá de las diferencias entre gobiernos progresistas o conservadores (aumento de gasto social, reducción de pobreza —44 % a 31 %—, creciente rol del Estado y participación popular)

• Multiplicación de megaproyectos y resistencias sociales (2008-2015): expansión de explotación de minerales, petróleo, hidroeléctricas y monocultivos, y una conflictividad abierta en los territorios extractivos.

• Exacerbación del neoextractivismo (2015 a 2019): caída de los precios de las materias primas, incremento de proyectos extractivos mediante ampliación de fronteras de commodities, consecuente tendencia a la caída en déficit comercial, declive de la hegemonía progresista / populista y nuevo mapa político regional.

En Sudamérica la presencia estatal, los niveles de captación de excedentes, o el papel del extractivismo como estrategia de desarrollo nacional, no varían sustancialmente. Hay un extractivismo convencional y otro progresista El extractivismo replica la forma de apropiación de los recursos naturales como fuente de crecimiento económico y se entiende el desarrollo como un proceso de progreso sucesivo. Por ello, la exploración de una “alternativa al desarrollo” requiere revisar el extractivismo, de lo contrario, las prácticas extractivas se multiplican y someten cualquier alternativa que se intente. Hoy es posible superar esa dependencia a partir de la promoción de un postextractiivismo. (Gudynas, 2012).

El extractivismo consiste en maximizar utilidades a partir de la explotación de los recursos naturales, sin atender a los impactos locales generados ni la depredación ambiental. En la perspectiva de Gudynas (2015), el extractivismo corresponde a megaproyectos orientados a la exportación sin agregar valor. Así mismo, Gudynas (2015), considera eventuales casos de extractivismo sin exportación, como los monocultivos de palma aceitera en Perú, la exploración de gas en Colombia y de proyectos mineros destinados a las empresas nacionales de construcción. Las “políticas extractivistas” involucran un modelo de desarrollo de “transiciones”, soportado en la sobreexplotación de recursos y de impactos locales notables. El modelo de explotación de recursos es cuestionado por sus impactos colaterales como los subsidios, la infraestructura y el uso de recursos hídricos.

Este nuevo extractivismo ha conllevado a un incremento exacerbado de la deforestación, entendida como el proceso de tala masiva de árboles en los bosques, mediante la cual se elimina la superficie boscosa para beneficio de actividades humanas, que ocasiona amenaza sobre los ecosistemas naturales y la diversidad biológica. Se deforesta para el cultivo, pasto de ganado, combustible o para establecer viviendas. La deforestación puede ser natural cuando es causada por incendios, erupciones, plagas o enfermedades. Esta actividad desproporcionada está incidiendo sobre el calentamiento global (World Resources Institute, 2021).

La capacidad institucional abarca desde el control del crimen hasta la buena gestión administrativa. El fortalecimiento institucional enfrenta todas las facetas de la incapacidad institucional, pero la relación entre la captura de las instituciones por intereses criminales y altos índices de capacidad institucional puede coexistir (García Villegas y Espinosa, 2012). La capacidad de las instituciones se puede medir en función de la debilidad o la fortaleza en las que una institución registra sus resultados sociales, económicos o políticos. El institucionalismo regula así los sistemas económico, político y social, y con ellos, el comportamiento de las personas y sus interacciones. De este modo se producen cambios institucionales jurídico-administrativos y las organizaciones condicionan su estructura a las relaciones de poder, de trabajo y a las nuevas orientaciones (Peters, 2003).

Pueden clasificarse tres formas de debilidad institucional: insignificancia, en la que las reglas se cumplen pero no afectan el comportamiento de los actores; incumplimiento, en el que las élites estatales eligen no hacer cumplir las reglas o no logran la cooperación social con ellas; e inestabilidad, en la que las reglas cambian a un ritmo inusualmente alto. Para comprenderla es preciso examinar las fuentes de la debilidad institucional (Brinks, Levitsky & Murillo, 2019). A nivel nacional, la gestión social y ambiental para autorizar las prácticas y actividades extractivas corresponde a ministerios de ambiente, interior, agricultura, transporte, minas y energía, y a agencias de licenciamiento ambiental, tenencia de tierras, desarrollo rural y regulación de las consulta previa y las audiencias públicas. A nivel regional y local, algunos territorios están atrasados y sus poblaciones evidencian precariedad y abuso de sus derechos sin acceso a instituciones vigorosas y efectivas (García Villegas y Espinosa, 2012).

La captura del Estado consiste en un ejercicio abusivo de un agente económico, político o corporativo en favor de intereses particulares y en detrimento del interés general, que se concreta en mecanismos que influyen en la formulación de medidas gubernamentales (leyes, actos administrativos y políticas públicas) y distorsiona el funcionamiento de las instituciones en los tres poderes públicos. La captura del Estado genera desigualdades porque impide que las instituciones democráticas sirvan al bien común (Hellman y Kaufmann, 2001), y su tipo principal en Latinoamérica es la captura corporativa, en la cual el mercado es dominado por fuerzas privadas y la debilidad del estado les permite proyectarse y operar en la política. (Durand, 2019, p. x). Las principales formas de captura del Estado en América Latina son el lobby o cabildeo, la puerta giratoria, la financiación electoral y los sobornos. El cabildeo, la puerta giratoria y la financiación electoral son legales pero operan en zonas grises proclives a la corrupción y el soborno es obviamente ilegal. (Durand, 2019, como se citó en Dammert y Arellano, 2020). A su vez, la maldición de los recursos (resource curse), es el caso en el que algunas naciones ricas en recursos naturales no se benefician de su riqueza natural y fracasan por la incapacidad de los gobiernos de traducir esa riqueza en bienestar ciudadano. Lo anterior se ha denominado “paradoja de la abundancia”, ya que no resulta en desarrollo humano y sostenible, y genera: captura del Estado, tráfico de influencias, autoritarismo, subversión, paramilitarismo, impunidad y conflictos

Garay (2014), considera que la búsqueda de rentas mediante el aprovechamiento del poder para la satisfacción de intereses particulares y en desmedro del interés general, no cuenta con el suficiente rechazo social de la ilegalidad y se favorece con agentes ilegales y el apoyo de otros, que siendo legales aprovechan sus roles de turno. Uno de los fines estratégicos de este tipo de agentes es capturar instituciones básicas del régimen político vigente.

Ribot & Peluso (2003), proponen la teoría de acceso, como concepto diferente del acceso a la propiedad, entendido como “la capacidad para obtener beneficios de las cosas”, mientras que la propiedad se entiende como: “derecho a beneficiarse de las cosas”. El acceso se parece más a "un conjunto de poderes" que a la noción de propiedad de un "conjunto de derechos". Esta formulación incluye una gama amplia de relaciones sociales que limitan o posibilitan los beneficios del uso de recursos más que las relaciones de propiedad por sí solas. Un método de análisis de acceso permite identificar las agrupaciones de medios, relaciones y procesos que permiten a varios actores obtener beneficios de los recursos. Algunas personas e instituciones controlan el acceso a los recursos, mientras que otras deben mantener su acceso a través de quienes tienen el control. La atención a esta diferencia en las relaciones con el acceso es una de las formas de entenderlo como una dinámica analítica que ayuda a comprender por qué algunas personas o instituciones se benefician de los recursos, con o sin derechos sobre ellos y otras no, una diferencia medular entre análisis de acceso y de propiedad (Ribot & Peluso, 2003).

Por otra parte, los “modos” se refieren al análisis de relaciones sociales, flujos de capital y usos tecnológicos. En la extracción de recursos algunas condiciones ecológicas no son socialmente condicionadas, como ocurre en la producción y comercialización. Son formas de organización de la apropiación de recursos naturales (materia, energía o procesos ecológicos), orientadas a atender objetivos humanos sociales y ambientales. En los extractivismos hay modos de apropiación, de acuerdo con las prácticas tecnológicas, asignación de valor y actores involucrados, entre otros. El extractivismo no es producción sino apropiación de recursos naturales. Por ello “modos de apropiación” resulta diferente de “modos de producción” (Gudynas, 2015). La propiedad del recurso no se asocia al control de la apropiación, comercialización y uso industrial.

En el sector petrolero en países con control estatal del recurso, y en las operaciones de extracción estatal, se celebran convenios con corporaciones transnacionales. No basta con recuperar y controlar la propiedad cuando la disputa ocurre sobre el acceso. Propietario es sinónimo de “dueño” de un recurso, y acceso a los derechos sobre los recursos, como la posesión y el dominio (Ribot & Peluso, 2003). Las licencias, títulos o concesiones permiten adquirir los derechos y obligaciones que el Estado confiere a una persona natural, jurídica o al propio Estado, para desarrollar las actividades de exploración y explotación minero-energéticas (Dammert y Arellano, 2020).

Las actividades extractivas cuentan con un régimen fiscal de los ingresos generados por la extracción, en el caso del petróleo y la minería entre el gobierno y las empresas (Dammert y Arellano, 2020), instrumentos, que tienen un marco legal de recaudo ingresos, como las regalías, los impuestos a la renta corporativa, bonos, los cobros por la superficie, los impuestos a sobre ganancias y la participación directa del Estado (Natural Resource Governance Institute [NRGI], 2015).

Los marcos de análisis de las políticas públicas son teorías de alcance medio que funcionan como soportes teóricos para investigaciones empíricas, que no pretenden explicar todas las uniformidades de las sociedades en diferentes lapsos y circunstancias, que a diferencia de las "teorías unificadas", son sensibles a las condiciones ambientales. En América Latina los sistemas políticos difieren considerablemente del mundo desarrollado; no obstante, la investigación y análisis de políticas públicas en América Latina ha partido de modelos analíticos y asuntos anglosajones o de Europa continental, basados en supuestos políticos, sociales, económicos y culturales distantes del Tercer Mundo (Torres-Melo y Santander, 2013). Para desarrollar perspectivas alternativas se han propuesto algunos enfoques teóricos y planteamientos de problemas que pueden dar cuenta de las particularidades de las políticas públicas en la región y explicar las recientes políticas extractivistas de América Latina. Entre estos diversos enfoques explicativos han confluido el posextractivismo de Horacio Machado y Eduardo Gudynas; el ecosocialismo de Michael Löwy y Enrique Leff; el neoinstitucionalismo de Douglass North y Elinor Ostrom, y el neocorporativismo de Phillipe Schmitter y Gerhard Lehmbruch, entre otros.

Löwy (2012), considera que el socialismo y la ecología tienen objetivos comunes para cuestionar la autonomía de la economía en el sentido de la producción por sí misma, y la reducción del universo social a calcular los márgenes de beneficio y la acumulación del capital. El socialismo y la ecología se asocian a valores cualitativos: valor de uso, satisfacción de necesidades, igualdad social para unos y salvaguarda de la naturaleza y equilibrio ecológico para otros. El programa de sociología ambiental propuesto por Enrique Leff en 2013: Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia ‘otro’ programa de sociología ambiental, nació de la categoría de racionalidad ambiental a partir de la perspectiva de la construcción social de un futuro sustentable. En este proceso articuló el pensamiento teórico con la acción política, e involucró ideologías, imaginarios sociales, organizaciones culturales, prácticas productivas, movimientos sociales y luchas ambientales, entre los cuales es posible identificar varios procesos en marcha.

En los veinte años recientes el territorio latinoamericano recibió la acometida de múltiples proyectos corporativos multinacionales que procuran negocios de extracción de madera, pesca, minería, hidrocarburos, ganadería extensiva y monocultivos, a partir de una relaciones de poder jerárquicas, remuneradas y multinivel, instaladas originalmente desde 1990, para paliar la crisis de la deuda a cambio de la apertura comercial y la ausencia de controles a las posiciones dominantes del mercado. Las relaciones cercanas entre la banca multilateral y los gobiernos sudamericanos facilitaron la transformación institucional que materializó el cambio de las reglas de juego en favor del capital internacional, de la mano con los terratenientes e inversionistas regionales. Esta relación dio frutos, en el nuevo milenio, con la embestida de mercados globales de energía, minerales, productos agropecuarios y proyectos de infraestructura que conlleva al incremento exacerbado de las tasas de deforestación, registradas por la FAO, y al consiguiente despojo de tierras y desplazamiento forzoso de poblaciones locales según cifras de ACNUR (FAO, 2020).

Machado (2016), supuso la dialéctica del desarrollo como dispositivo colonial moderno que produce desarrollo, concentración y acumulación de poder y consumo en el centro del subdesarrollo, y superexplotación natural y humana en las periferias mediante el extractivismo. Gudynas (2009), utilizó el concepto de “modos de apropiación”, inspirado en “modos de producción”, para analizar las relaciones sociales, los flujos de capital y los usos tecnológicos. Los extractivismos parten de la apropiación de recursos naturales, en diferentes suelos, con tecnologías que incluyen desde transgénicas hasta prácticas de siembra directa y el uso de glifosato. La diseminación de estrategias agrícolas, sin propiedad directa de la tierra y los recursos, su aprovechamiento y comercialización conlleva a modelos de gestión con agricultores pequeños, medianos y grandes, que comparten riesgos, alquilan sus tierras o participan en “pool de siembra”, con control tecnológico, oferta de equipos e insumos y comercialización de granos (Gudynas, 2015).

Estos extractivismos se organizan bajo diversos regímenes de propiedad: privada (como corporaciones transnacionales), pública o estatal, mixtas, empresas privadas controladas por el Estado o grupos cercanos al gobierno, cooperativas (mineras o agrícolas) y emprendimientos familiares. En el agro sudamericano ya son más comunes las empresas privadas nacionales o extranjeras que los terratenientes o pequeños campesinos. Los extractivismos ganaderos cuentan con estructuras de propiedad y acceso convencionales, dependientes de latifundios con frigoríficos. Los monocultivos de soya, palma de aceite, azúcar, banano y forestales, entre otros, conviven con estrategias convencionales y “pool de siembra” sin propiedad de la tierra pero con control del sector, tecnología, insumos, maquinaria y comercialización que operan como corporaciones que controlan de hecho la tierra (Gras y Sosa, 2013, como se citaron en Gudynas, 2015).

Los impactos de los extractivismos son locales en donde se implantan, pero ocasionan los efectos derrame, que consisten en reformas a las políticas generales para beneficiar emprendimientos territoriales y sectoriales particulares. Los defensores de los extractivismos consideran que en lo local, ofrecen trabajo y dinamizan la economía local; no obstante, son evidentes los impactos como el deterioro ambiental, desaparición de áreas naturales, reducción de biodiversidad, deforestación, degradación, compactación y erosión de suelos, y pérdida de cursos de agua (Garay Salamanca, 2014, como se citó en Gudynas, 2015). Los impactos territoriales, como el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales en Brasil y Bolivia, indican en lo ambiental, la deforestación de bosques y pérdida de biodiversidad, en lo social, el desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades campesinas, ruptura de relaciones comunitarias, aculturación de cosmovisiones, incremento de violencia, conflictos y criminalización en el campo, redes de corrupción, prostitución y contrabando. Y en lo económico, ruptura del comercio y producción local, y aumento de asimetrías en los ingresos salariales. El efecto derrame, según Gudynas (2015), condiciona y transforma una normativa ambiental y afecta sus instituciones y gestión en todo el territorio. Así, los extractivismos derraman consecuencias como la modificación de políticas públicas, economía, justicia, arreglos burocráticos o concepción de la naturaleza, y no son atendidos con el interés que suscitan los impactos locales, porque el auge de los extractivismos genera una cadena de derrames que alteran la red nacional de políticas públicas. Son efectos que se enlazan y potencian entre ellos, multidimensionales y refuerzan la perspectiva utilitarista de los recursos naturales como mercancías, que impide otras visiones y valores de la naturaleza y minimiza los impactos ambientales. La flexibilización ambiental y laboral se origina en medidas de los gobiernos para favorecer emprendimientos extractivistas particulares, que son capitalizados en todo el país. Como ocurrió en Brasil con Lula da Silva, con presiones y medidas sobre la agencia reguladora ambiental; en las licencias ambientales “express” en Colombia; en el “paquetazo ambiental” en Perú que combatió los “obstáculos” a la inversión; y en medidas similares en Bolivia, como el recorte de las evaluaciones ambientales y las consultas previas (Jiménez, 2015, como se citó en Gudynas, 2015).

En suma, el extractivismo sudamericano emergió como una oportunidad corporativa global para reactivar una versión particular de desarrollo mediante la explotación extensiva de materia prima, con efectos socioambientales devastadores en lo local, e impactos globales colaterales sobre la economía, las culturas, la legislación ambiental y la agenda pública, y beneficios focalizados en unas élites políticas y económicas que capitalizaron el auge. En consecuencia, surge el desafío de encontrar el mecanismo para detener y neutralizar estos efectos devastadores en el tejido social y natural.

El neoinstitucionalismo económico, a diferencia del institucionalismo clásico, involucra a las instituciones como modelos de comportamiento y efectividad económica, reglas de juego y reducción de los costos de transacción. (Garay Salamanca, 2014)

Y estas se encuentran vinculadas y/o vigiladas por el Estado. El Grupo Latinoamericano sobre el Sector Extractivo (GLASE), impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha diseñado una estrategia orientada a apuntalar las explotaciones extractivistas en América Latina y el Caribe, con la propuesta: Desafío general para la sostenibilidad, para habilitar políticas de largo plazo; dicha estrategia propone diálogos multiactores, integrados por diversos intereses, para formular una visión compartida sobre el rol del extractivismo en el desarrollo (BID, 2020). Los desafíos y propuestas apuntan a unos desarrollos sostenibles, con programas económicos como promover la diversificación productiva, los Estados como garante para la captura y uso de los recursos del extractivismo y su estabilización. Programas sociales para generar desarrollo territorial en zonas de extractivismo y condiciones de salud y seguridad laboral y comunitaria. Programas ambientales como la conservación de la biodiversidad y servicios ambientales locales y globales mediante el balance en las operaciones del extractivismo. Y programas institucionales que buscan generar información habilitante mediante una plataforma de información estratégica para tomar decisiones “para combatir la corrupción con la implementación de plataformas institucionales de transparencia y rendición de cuentas o adoptar los procesos EITI” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

1.3.4. Neocorporativismo.

El pluralismo liberal clásico, la libertad de elección racional individual y los de políticas públicas son resultantes de la influencia de los grupos de presión (Schmitter, 1994), un análisis que trasciende de las clases sociales a las instituciones y organizaciones, y se ajusta a la lógica neoliberal sobreviniente en Latinoamérica en la década final del siglo XX y la primera del siglo XXI, cuando recobra oxígeno con el auge del extractivismo y ocupa espacios con las asociaciones público privadas, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, y la generación de efectos conexos y sucesivos en los arreglas estatales y empresariales.

Schmitter (1985), definió el corporativismo como “un sistema de representación de intereses” con unas unidades constitutivas organizadas en categorías ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, autorizadas por el Estado, con el monopolio de dicha representación si se controla la selección de sus líderes y articulan sus demandas (Schmitter, 1985). Este debate tiene dos perspectivas, a saber: un énfasis en la intermediación de intereses de Schmitter (las corporaciones se interrelacionan entre ellas) y otro en la articulación de las organizaciones de control gubernamental, para la formación de políticas públicas y la negociación de intereses. Schmitter se enfoca en la función del Input (proceso de representación), omite el análisis de la función del Output (proceso decisional y control social), pero admite que las organizaciones pueden cumplir ambas funciones. Su definición original de corporativismo (1985), enfatizó la estructura organizacional de los grupos de interés (Input) y planteó que la intermediación de intereses entre corporaciones, su monopolio de representación, exclusión de algunas, obligatoriedad de vinculación y organización jerárquica, con reconocimiento estatal, supone un contraste con el marxismo clásico y el pluralismo.

Desde 1990, los gremios económicos, nacionales y transnacionales, han ejercido un rol protagónico en la integración de la agenda pública de algunos gobiernos latinoamericanos. En Colombia el Consejo Gremial (CNG) tiene la misión de propocionar fundamento técnico, económico y jurídico a las políticas públicas, mediante proyectos orientados a incidir en el crecimiento económico de los sectores productivos, un tejido empresarial que financia y participa en los gobiernos nacionales, regionales y locales.

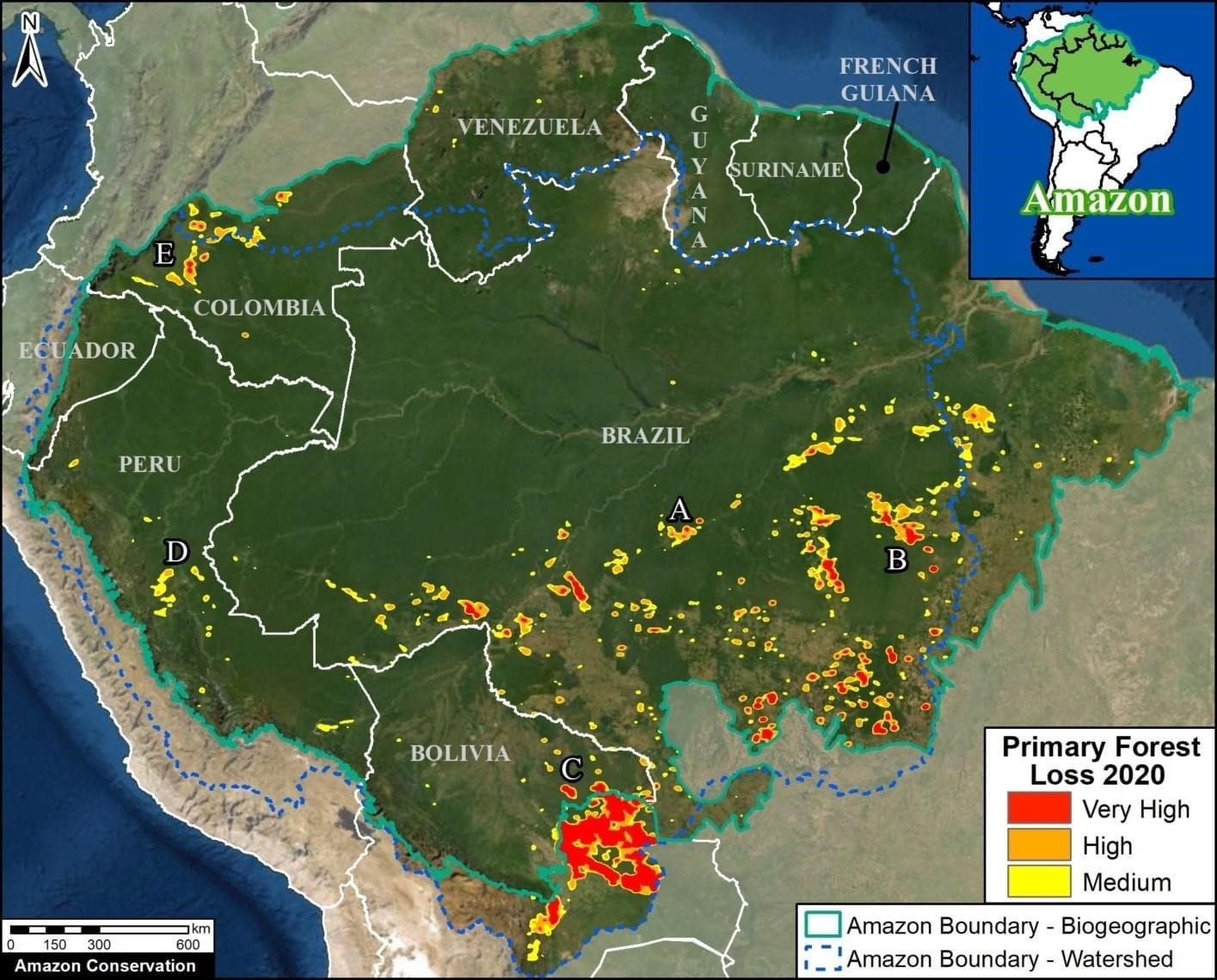

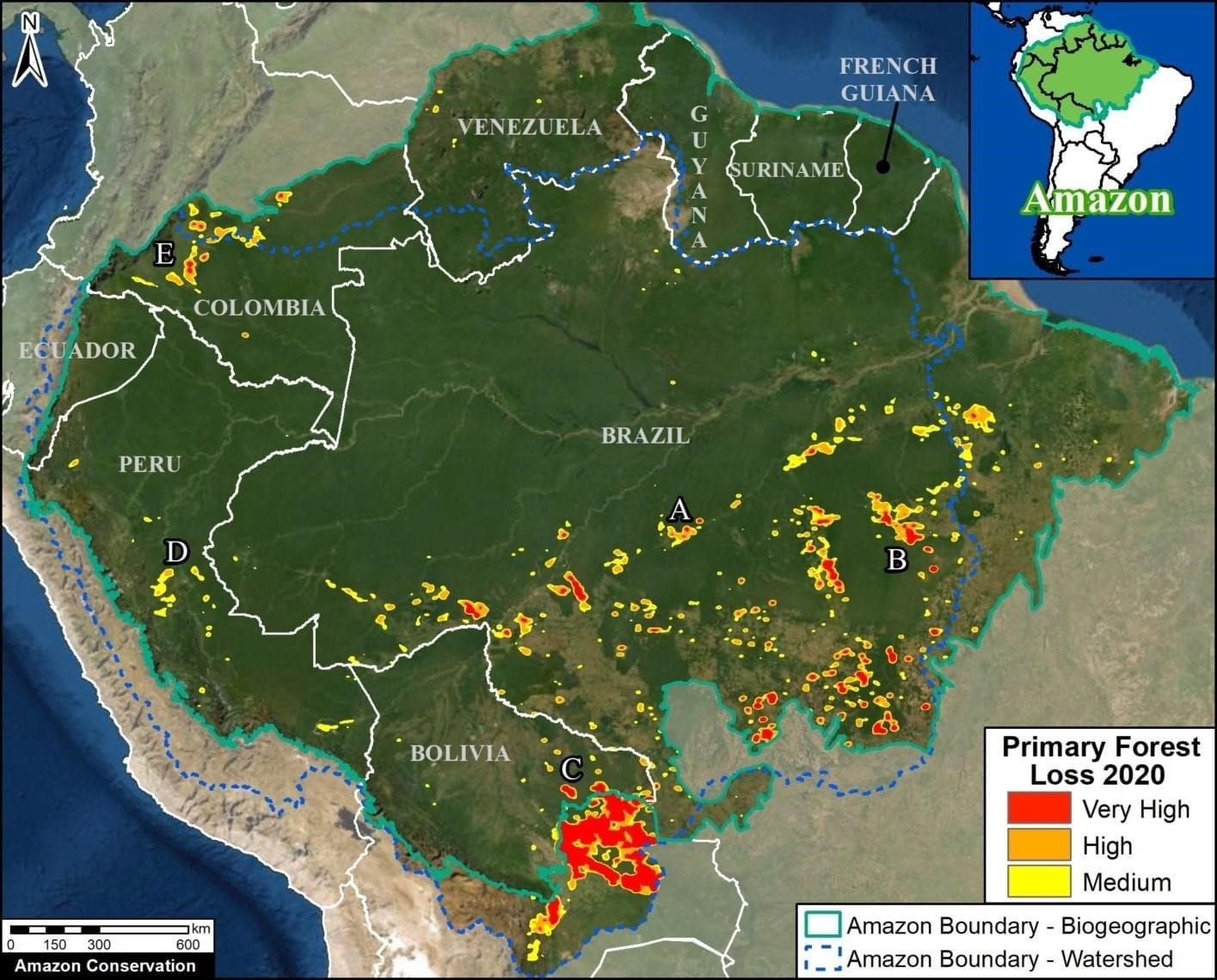

El mapa ilustra los resultados finales e indica los principales puntos críticos de pérdida de bosques primarios en la Amazonía durante 2020, y destaca un panorama desalentador: se perdieron unos 2,3 millones de hectáreas (5,6 millones de acres) de bosque primario en 2020 en los nueve países que abarca, es decir, un aumento del 17 % en la pérdida de bosque primario amazónico con respecto a 2019, el tercer total anual más alto registrado en 20 años. Los países con mayor pérdida de bosque primario amazónico en 2020 fueron Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, respectivamente. El 65 % ocurrió en Brasil (más de 1,5 millones de hectáreas perdidas), seguido por el 10 % en Bolivia, el 8 % en Perú y el 6 % en Colombia (los países restantes, menos del 2 %). Para Bolivia, Ecuador y Perú, 2020 registró una alta pérdida histórica de bosques primarios amazónicos. Para Colombia, fue el segundo más alto registrado en su historia (Amazon Conservation, 2021).

Figura 1. Pérdida de bosques primarios en la Amazonia durante

2020

Fuente: Amazon Conservation (2020)

Brasil tuvo en 2020 la sexta pérdida de bosque primario más alta registrada en su historia (1,5 millones de hectáreas) y un aumento del 13 % desde 2019. Muchos de los puntos críticos de 2020 ocurrieron en la Amazonía brasileña, donde la deforestación masiva se extendió por la región sur. Las imágenes satelitales indican que las áreas de selva tropical se deforestaron primero y luego se quemaron, lo que provocó un incendio del Amazonas, similar al de 2019, por la deforestación en estas áreas se asocia con la expansión de las áreas de pastoreo de ganado. Bolivia registra en 2020 la mayor pérdida histórica de bosque primario en la Amazonía, por encima de 240.000 hectáreas. Los puntos calientes más intensos en la Amazonía ocurrieron en el sureste boliviano, con incendios que arrasaron los bosques amazónicos más secos (Chiquitano y Chaco). 2020 también evidenció la mayor pérdida de bosque primario registrada en la Amazonía peruana, con más de 190.000 hectáreas, concentrada en la región central. No obstante, la minería ilegal de oro en el sur disminuyó por acción del gobierno. Colombia registró en 2020 la segunda mayor pérdida de bosque primario en su Amazonía, unas 140.000 hectáreas. Hay un “arco de deforestación” concentrado en el noroeste de la Amazonía colombiana (piedemonte amazónico), que impacta cuencas hidrográficas, áreas protegidas y reservas indígenas. La deforestación reciente de más de 500 hectáreas en el Parque Nacional Chiribiquete, parece convertirse en pastos para ganado (Amazon Conservation, 2021).

La deforestación de bosques tropicales, húmedos, secos y de niebla, constituye apenas uno de los conflictos ambientales y sociales más sensibles en la región latinoamericana, porque el establecimiento de las prácticas extractivistas agropecuarias y minero-energéticas ha apuntalado la degradación de otros ecosistemas naturales en una zona de alta diversidad biológica, como humedales, páramos, sabanas, zonas desérticas y manglares. El Instituto Humboldt (2021), reporta que más de la mitad de sus ecosistemas se encuentran en riesgo por la ampliación de la frontera agrícola y cambios en el uso de la tierra, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales proyectó para 2050 que las regiones con mayor degradación de ecosistemas son la Andina, el norte de la Amazonia y el sur de la Orinoquia, con consecuencias tales como la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos como el agua, la calidad del aire y de los suelos.

Las instituciones reguladoras de la autorización ambiental de proyectos, la consulta previa, las consultas populares y la tenencia de tierra se han confrontado en Colombia, Brasil y Bolivia para examinar sus capacidades, similitudes y diferencias frente a la gestión social y ambiental para atender los proyectos extractivistas en los sectores minero-energético, agropecuario e infraestructura entre 2002 a 2020. Las variables que miden esta capacidad institucional, de acuerdo con los trabajos de García Villegas y Espinosa (2012) y Garay (2013), se refieren tanto a la estabilidad y cumplimiento de la regulación como a la permeabilidad de la institucionalidad por parte agentes diversos con poder, mediante métodos impositivos que involucran el lobby, el abuso de poder, la coacción, la financiación, los sobornos, la ausencia de presencia estatal en los territorios y el uso de violencia.

Colombia: El Plan Nacional para el Desarrollo Minero, Visión al año 2019 atribuyó al Estado la tarea de “facilitar la actividad minera, promover el desarrollo sostenible en la minería y fiscalizar el aprovechamiento minero” (Ministerio de Minas y Energía, 2006). En Colombia la Ley 685 de 2001, Código de Minas, modificó la legislación minera y ambiental para iniciar la instalación de las llamadas locomotoras mineras, de infraestructura y agropecuaria, con el auspicio de la banca multilateral (FMI, BID, BM), y establecer una primera fase neoextractivista. En 2003 el Ministerio de Medio Ambiente se transformó en Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Decreto 216 de 2003). La Corte Constitucional anuló posteriormente el “auto-licenciamiento ambiental” ante el propio Ministerio de Minas y Energía que el nuevo Código de Minas pretendía adoptar. La agencia de licencias ambientales se escindió del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades ambientales regionales, que habían sido modelos de gestión técnica ambiental en Latinoamérica desde 1993. Diez años después mediante el Decreto 3573 de 2011, se organiza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que consagra a Colombia al extractivismo y con él, a los conflictos socioambientales (Decreto 3573 de 2011).

Brasil: El Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgano ejecutivo de la Política Nacional Medioambiental (PNMA), creado por la Ley 7735 en 1989, vinculado con el Ministerio de Medio Ambiente, responde por la ejecución de la PNMA. Y avala los estudios de impacto ambiental y concesión de licencias ambientales, de proyectos a nivel nacional (Damm, 2012). No obstante, la Cámara baja del Congreso de Brasil aprobó en mayo de 2021 un proyecto de ley que flexibiliza los requerimientos para aprobar licencias de obras de infraestructura, minería, agricultura y otras actividades de impacto ambiental. Defensores como el grupo de presión agrícola en el Congreso argumentan que los permisos ambientales obstaculizan la inversión y el crecimiento económico. Eliminar la concesión de licencias para estos proyectos ocasionaría degradación ambiental. Pasará ahora al Senado para su consideración (Spring, 2021).

Bolivia: Las evaluaciones para otorgar licencias ambientales están atribuidas a la autoridad ambiental, adscrita al Viceministerio del Medio Ambiente, mediante estudios de evaluación de impacto ambiental. Los gobernadores departamentales pueden evaluarlo, según el tipo de solicitud. La licencia ambiental tiene carácter de declaración de impacto ambiental (DIA) para proyectos, obras y actividades de las categorías principales, y fija las condiciones que deben cumplir la implementación, operación y terminación de un proyecto, obra o actividad. La autoridad ambiental puede no conceder la DIA si provoca o agrava los problemas de salud de la población, afecta gravemente o destruye ecosistemas sensibles, y áreas de etnias o grupos originarios, “siempre que no sean considerados como de necesidad nacional”, ponga en riesgo áreas naturales protegidas, históricas, arqueológicas, turísticas o culturales o provoque impactos negativos socioeconómicos de magnitud (art. 85 RPCA). La Licencia Ambiental tienen vigencia renovable de 10 años (Fundación Solón, 2020).

Colombia: La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, constituyen la autoridad para declarar la existencia y los derechos de pueblos indígenas en sus territorios, y realizan conjuntamente los procesos de consulta previa, “que se efectúen en terreno…” para los proyectos de desarrollo e iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional que afecten a estas comunidades, para garantizar el acceso a la información sin coerción, de manera previa a la aprobación del proyecto, mediante acuerdo. Su negación da lugar a que el Estado (generalmente la Corte Constitucional) se pronuncie frente al proyecto. El Decreto 1320 de 1998 señaló que para la explotación de recursos naturales, la consulta previa tiene por objeto analizar el impacto que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio y las medidas propuestas para proteger su integridad. No obstante, desde el 2000, los gobiernos, previo cabildeo de corporaciones y empresarios, han modificado la regla de consulta previa del Convenio 169 de OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, y desconocido las decisiones judiciales. El caso del proyecto Cerrejón en La Guajira que forzó a la comunidad indígena wayuu a reasentarse, condujo a la Corte a ordenar la consulta previa en respuesta a las organizaciones sociales.

El reglamento de “consulta previa” no es vinculante, ni da derecho de veto a la comunidad consultada, pero “la consulta previa” se volvió compleja en proyectos de los sectores energético, infraestructura, petrolero y minero, como en el Puerto Multipropósito Las Brisas, Guajira; Hidroeléctrica de Urrá; Bloque Samoré–Uwas y ECOPETROL, Arauca; Distrito de riego Ranchería, Guajira; Represa El Cercado, Guajira, Wiwa; Puerto de Agua Dulce, Buenaventura; y Muriel Mining Corporation, Chocó (Aranibar, Chaparro, y Salgado, 2011). El Convenio de la OIT se ha aplicado también al trámite de leyes como la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en 2004 porque no fueron consultadas con los pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes afectados por su aplicación. Después de agosto de 2018 se ha relajado esta institución para acomodarla a intereses corporativos del gobierno de turno.

Brasil: los derechos indígenas están regulados por la Constitución Federal de 1988. La Ley 5371 de 1967 creó la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y la Ley 6001 de 1973, el Estatuto del Indio, que reconocen los usos, costumbres, tradiciones indígenas, las tierras que ocupan, y su demarcación, les garantiza el usufructo exclusivo de riquezas naturales, y las declara inalienables e imprescriptibles (art. 231). En 2005, 576 territorios indígenas (103.713.243 has., 12.3 % del territorio de Brasil de 851.196.500 has.), 68 territorios indígenas se encontraban delimitados (19.714.317 has., 19 % de la superficie de territorios indígenas); y 345 territorios indígenas, con 75.834.839 has. (73 % de la superficie total de territorios indígenas) se encontraban en fase final del proceso de demarcación y registradas (Instituto Socio Ambiental [ISA], 2000, como se citó en Aylwin, 2005).

El incremento de los procesos de titulación y concesiones en la Amazonia brasilera ha sido de tal magnitud que en 10 años pasaron de 2.245 a 7.203 y de 77 a 126 territorios indígenas, y 14 concesiones de explotación en territorios indígenas entre las 163 solicitudes autorizadas. La sobreposición entre áreas protegidas y territorios indígenas alcanza 13.482.981 has. en la Amazonia, 22 % de las áreas, y afectan 35 territorios indígenas. El Estado no ha ejercido el control territorial y de los derechos indígenas (Aylwin, 2005).

Bolivia: se ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1991, y en 1994 se modificó la Constitución que reconoció a Bolivia como una nación multiétnica y pluricultural y a los pueblos indígenas sus derechos sobre sus tierras comunitarias de origen, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En 1996 se aprobó la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), que garantizó los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias (Aylwin, 2002).

La Reforma Agraria de 1996 avanzó en el reconocimiento del derecho a la tierra y evitó procesos de apropiación de colonos o empresas transnacionales. La aplicación no obstante ha sido mínima por la insuficiencia de recursos de agencias internacionales para el proceso de saneamiento y la oposición de intereses de explotación de las tierras reclamadas. En las tierras bajas, se facilita la permanencia de empresas forestales que explotan bosques tropicales, concesiones forestales superpuestas a territorios, afectando a 6 territorios en 700.000 has. Los intereses ganaderos o empresarios agrícolas y sus derechos han sido reconocidos y regularizados como procesos de saneamiento con recursos de la cooperación internacional. Las concesiones petroleras y mineras, a pesar de que la Ley de Hidrocarburos prohíbe la superposición de concesiones, afectan al 49.6 % de los territorios, y a 30 de las 40 demandas (Aylwin, 2005).

Colombia: El Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), fue desmontado para crear el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), que finalmente se liquidó y se organizaron las agencias de tierras y de desarrollo rural. En 1936, se declaró la primera reforma agraria en Colombia para la redistribución de tierras. Alrededor de cada 25 años, sucesivas reformas agrarias (1936, 1962, 1994 y 2016) han fracasado por la presión de terratenientes, grupos económicos que ejercen poder en el Congreso, la justicia, los entes de control y los gobiernos. El informe final de la misión rural para la transformación del campo en Colombia tuvo en 2014, bajo la dirección de José Antonio Ocampo, un diagnóstico para trazar la perspectiva social, económica, ambiental e institucional, a partir del objetivo de fomentar el enfoque territorial participativo, la inclusión social y económica de los habitantes rurales y la promoción del desarrollo rural para soportar la provisión de bienes y servicios públicos en el campo colombiano (Ocampo, 2014). De esta manera, se procuraba neutralizar los fracasos de las reformas rurales anteriores, y daría pie para el punto 1 del acuerdo de paz con las FARC, denominado la reforma rural integral, que ofreció intervenciones en las zonas menos institucionalizadas y con más conflicto armados, en todas las área: titulación de tierras, asistencia y crédito agropecuario, incentivos a los maestros rurales para la educación efectiva, puestos de salud, vías terciarias para comerciar insumos y cosechas, con una implementación feliz durante 2017.

Según Balcázar, López, Orozco y Vega (2003), los gobiernos han carecido de capacidad y voluntad política para realizar dichas transformaciones. En los últimos años, la reforma redistributiva de la tierra no logró cambiar ni marginalmente, la estructura de la propiedad, ni la dinámica de la pobreza y la vulnerabilidad rural, pese a haber gastado unos 3.500 millones de dólares únicamente en el funcionamiento del Incora. En casi 90 años de reformas agrarias, solo se alcanzó la redistribución por compra y expropiación de 1.500.000 hectáreas. Se han titulado 15.000.000 de hectáreas de tierras baldías y se delimitaron 30.000.000 de hectáreas para resguardos. Los programas de redistribución beneficiaron a unas 102.000 familias en la década de 1990; unas 430.000 familias han obtenido títulos de propiedad sobre predios baldíos y unas 65.000 familias de comunidades indígenas se han beneficiado con delimitación de resguardos y reservas indígenas. En los programas de redistribución del Incora, el Estado gastó más de 3.500 millones de dólares (Balcázar et al., 2003). En 2002, la disminución burocrática del Incora tropezó con su liquidación para montar el Incoder en 2003, profundamente capturado por la clientela del gobierno nacional y la adquisición de tierras basada en negociaciones directas entre campesinos y propietarios. El Incoder fue infestado por prácticas criminales que motivaron la condena penal de sus directivos y la liquidación del ente en 2015. Desde la primera década del s. XX Colombia no tiene una institución para la reforma agraria, en su lugar, organizó una agencia de tierras y otra de desarrollo rural. El gobierno nacional ha autorizado subsidios a grupos económicos poderosos que posteriormente la justicia reversó para proteger a los campesinos sin tierra (Decreto 1292 de 2003; Decreto 1300 de 2003; Decreto 2365 de 2015; Decreto 2363 de 2015; Decreto 2364 de 2015). La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años de prisión y al pago de una sanción económica de $30.000 millones al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) mediante la Sentencia SP9225 de 16 de julio de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la Magistrada María del Rosario González Muñoz .

Brasil: el modelo tradicional de reforma agraria aplicado en Brasil ha transferido tierra en un intenso proceso de movilización social, con participación campesina, y la incapacidad del organismo de reforma agraria para proporcionar apoyo técnico e infraestructura. El crédito se concentró en grupos con capacidad de movilización y excluyó a segmentos importantes de trabajadores en las regiones más pobres. El modelo tradicional de expropiación e indemnizaciones de títulos públicos, aportó a la demanda de tierras pero no destinó recursos públicos para su pago. Un cambio del modelo tradicional es vital para disminuir sus costos (Edson Teófilo, 2003).

Bolivia: la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 consolidó los derechos de propiedad de la tierra con un nuevo régimen mediante el reconocimiento de las tierras comunitarias indígenas; definió un nuevo sistema de distribución de tierras públicas, para que indígenas y campesinos sin tierra o con poca tierra, tengan acceso preferencial y gratuito cuando estén tituladas de manera comunal y a la vez construyó un marco y regularización de los derechos de propiedad (Muñoz, 1999, como se citó en Aylwin, 2005). En el área andina, donde los indígenas constituyen la población mayoritaria, con los índices más altos de pobreza rural, la titulación de las tierras resultó vital frente los problemas de minifundio de las tierras altas, estancados a pesar de la nueva institucionalidad agraria (Aylwin, 2005). Los estudios de identificación de necesidades espaciales de las tierras comunitarias de origen, para el cálculo, con parámetros técnicos de la superficie de la tierras comunitarias, necesaria para el pueblo demandante, ha redundado, en reducción de las superficie demandada para su titulación (Assies, 2000, como se citó en Aylwin, 2005).

En América Latina ha resultado frecuente la oposición entre instituciones nacionales y locales, tensiones entre las instituciones estatales y las organizaciones del sector privado, y la captura paulatina de instituciones públicas por parte de políticos, servidores públicos y empresas. Un estudio de Fedesarrollo (2018), orientado a visibilizar que la normatividad ambiental no es proporcional al tamaño ni el tipo de proyectos, obras o actividades, da cuenta de las debilidades institucionales más sensibles encontradas en Colombia después del auge extractivista. La viabilidad ambiental de este tipo de proyectos, está sujeta a las interpretaciones cambiantes al interior de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de las capacidades de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), transformadas paulatinamente en autoridades ambientales regionales, cuyo consejo directivo es presidido por el gobernador de turno.

La consulta previa ya no está reglamentada de acuerdo con los principios originales de la Convención 169 de la OIT aprobada en 1991, porque el Ministerio del Interior ha convertido tal proceso en una puja redistributiva entre comunidades y empresa. En ese sentido las consultas populares demandan un desarrollo normativo más eficiente para aclarar las competencias de los niveles nacional y territorial de Gobierno, bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, dado que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, ha sido tardía e incompleta en esta materia.

En las últimas dos décadas, los resultados económicos de los sectores minero-energético y de infraestructura han impactado notablemente el crecimiento de la economía. Durante la fase de construcción, suelen producirse efectos multiplicadores importantes para los encadenamientos productivos, generalmente intensificados por la construcción de obras civiles. Mientras que durante la fase de operación, la minería y los hidrocarburos han ofrecido recursos fiscales al gobierno nacional y a los entes territoriales, en mucha menor proporción que otros casos, como el chileno, sin embargo, están influyendo en la dinámica macroeconómica y de comercio exterior. Y la infraestructura general (transporte, telecomunicaciones, electricidad y gas) presta servicios de plataforma que determinan la productividad y la competitividad de los demás sectores (Fedesarrollo, 2018).

Los efectos del auge extractivista sobre el conflicto armado interno de Colombia han sido devastadores. El control territorial y la necesidad de desarrollar actividades que contribuyan al lavado de activos procedentes del narcotráfico, la extorsión y la corrupción, ha intensificado la lucha armada, con nuevos actores como carteles mexicanos, guerrillas y facciones disidentes de las FARC, paramilitares contratados, mercenarios desempleados y otras bandas criminales, así denominadas por las propias fuerzas militares. Los crímenes locales, la desarticulación del tejido social y, particularmente, el despojo de tierras y el desplazamiento forzoso, han generado un espiral de violencia que no cesa en las áreas rurales adyacentes a los territorios donde se llevan a cabo las actividades de extracción (Ulloa y Coronado, 2016).

El desarrollo de proyectos extractivistas en Colombia tiene tres debilidades institucionales significativas. La oposición entre lo local y nacional que se manifiesta en una inequitativa distribución de costos y beneficios y no garantiza que las intervenciones generen beneficios locales suficientes, tangibles y duraderos a las comunidades y las entidades territoriales. Ello ha llevado a Fedesarrollo (2018), a preguntarse si se requiere de una nueva y urgente reforma del sistema de regalías.

De otro lado, la tensión entre el Estado y los proyectos extractivistas de empresas, ante la evidente baja dotación de bienes públicos y de participación pública en la generación de oportunidades de desarrollo local, conlleva a la aclaración permanente del alcance de las consultas previas y populares a proyectos y empresas, así como a definir en detalle el rol de los gobiernos multinivel. La aparente oposición y los vacíos entre la ley y las altas Cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado) arroja que los vacíos legales en las consultas previas y populares, sean asumidos por las Cortes, por las carencias del Congreso de la República y sin consideración de la viabilidad de los proyectos, la regla fiscal, ni del impacto que significaría no realizarlos. Urge renovar el Congreso de la República de manera más plural y neutralizar la cooptación en la elección del fiscal, de los magistrados de las altas Cortes y de los organismos de control (García y Revelo, 2008).

La Captura institucional en los últimos 20 años es una creciente debilidad gubernamental en Latinoamérica, que ha sido trazada por algunas corporaciones extractivistas, ocupan el territorio, explotan los recursos naturales y desplazan a las poblaciones. Las comunidades organizan su resistencia y sus reivindicaciones, con la orientación de organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y algunas agencias gubernamentales, generalmente territoriales. Se trata de una tensión de poder contra legalidad, con réplicas en otras latitudes que puede resolverse con una negociación detallada y profunda (Garay Salamanca, 2014).

Las siguientes recomendaciones constituyen un área de investigación promisoria, que demanda el concurso de voluntades de instituciones, academia y sociedad civil para enfrentar y neutralizar las debilidades sectoriales y de coordinación pública, convertidas en canales que modulan el retroceso en la calidad del licenciamiento ambiental, del mercado de tierras, la participación informada y de la consulta previa.

Hoy resulta vital en Sudamérica emprender acciones de parte de los ciudadanos y la sociedad civil para neutralizar la captura del Estado que en algunas naciones se ha expresado por cabildeo, puerta giratoria, financiación electoral y sobornos. Los organismos multilaterales están llamados a definir estrategias para combatir la debilidad institucional en el sector social y ambiental y la degradación eco-sistémica en América Latina, derivada del extractivismo creciente. Estas acciones han de orientarse a reversar el efecto derrame que ha ocasionado la flexibilización de las normas ambientales y laborales durante los recientes 20 años. Resulta urgente controlar la creciente concentración de los poderes públicos y los organismos de control en Colombia en favor de determinados grupos económicos en el gobierno.

Para ello existen diversos mecanismos desde la justicia internacional orientados a investigar y procesar a los responsables de los sobornos y a neutralizar otros instrumentos para cooptar las decisiones gubernamentales en favor de intereses particulares. Los derechos colectivos, ambientales, étnicos y campesinos son desconocidos en Sudamérica, aunque existen tratados y normas constitucionales que los protegen. ¿La democratización de la tenencia de tierra rural en Sudamérica aparece como un imperativo en un momento que incrementa la concentración y el despojo?

Amazon Conservation. (2021). La pérdida de bosques primarios en la Amazonía 2019-2020. MAAP. Recuperado de https://maaproject.org/2021/amazon-2020/

Aranibar, A., Chaparro, E. y Salgado, R. (2011). La industria extractiva en América Latina y el Caribe y su relación con las minorías étnicas. Santiago de Chile: División Recursos Naturales e Infraestructura, Cepal.

Aylwin, O. J. (2002). El Derecho de los Pueblos Indígenas a la Tierra y al Territorio en América Latina: Antecedentes Históricos y Tendencias Actuales. Washington D.C. : Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Balcázar, A., López, N., Orozco, M. y Vega M. (2003). Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta. Santiago: Cepal.

Bebbington, A. e Hinojosa, L. (2007). Minería, neo-liberalización y re-territorialización en el desarrollo rural. Lima: IEP, Cepes.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2020). Desafíos y propuestas para el sector extractivo un motor de desarrollo sostenible. Washington, D.C.: BID.

Brinks, D., Levitsky, S. & Murillo, M. V. (2019). Understanding Institutional Weakness Power and Design in Latin American Institutions. UK: Cambridge University Press.

Colombia. Congreso de la República. Ley 99 de 1993 (22 de diciembre), por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 41146.

Colombia. Congreso de la República. Ley 388 de 1997 (18 de julio), por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 43.091.

Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (16 de julio de 2014). Sentencia SP9225. [MP. María del Rosario González Muñoz].

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1320 de 1998 (13 de julio), por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 216 de 2003 (3 de febrero), determina Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 45086.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1292 de 2003 (21 de mayo), por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación. Diario Oficial n.º 45196.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1300 de 2003 (21 de mayo), por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura. Diario Oficial n.º 45196.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 3573 de 2011 (27 de septiembre), “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial n.º 48205.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2365 de 2015 (7 de diciembre de 2015), Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2363 de 2015 (7 de diciembre), por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura. Diario Oficial n.º 49.719.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2364 de 2015 (7 de diciembre), por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), se determinan su objeto y su estructura orgánica. Diario Oficial n.º 49719

Consejo Gremial Nacional de Colombia (CNG). (2021). Nuestro equipo Misión y Visión. Bogotá: CNG. Recuperado de https://cgn.org.co/nuestro-equipo-mision-y-vision/

Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Impreandes.

Damm, G. (2012). Licenciamiento Ambiental Federal – LAF en Brasil. Brasil: IBAMA. Recuperado de https://bit.ly/3Lictve

Dammert, J. L. y Arellano J. (Editores). (2020). Gobernanza de las Industrias Extractivas en América Latina. Material de capacitación introductorio. Lima: NRGI.

Dos Santos, T. (2003). Teoría de la dependencia. Balance y perspectivas. México: Plaza y Janés.

Durand, F. (2019). La captura del Estado en América Latina: reflexiones teóricas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, OXFAM.

Edson Teófilo, F. (2003). Brasil: nuevos paradigmas de la reforma agraria. En P. Tejo (comp.), Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta (pp. 209-237). Santiago de Chile: Cepal.

Fedesarrollo. (2018). Costo de debilidad institucional de la gestión socio-ambiental de proyectos en minería energía e infraestructura en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo.

Fundación Solón. (29 de junio de 2020). ¿Cómo es la Evaluación de Impacto Ambiental en Bolivia?. Recuperado de https://bit.ly/3dgaTgL

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Barcelona: Siglo Veintiuno editores.

Garay Salamanca, L. J. (Director). (2014). Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Contraloría General de la República.

García Villegas, M. y Espinosa, J. (2012). La debilidad institucional de los municipios en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia).

García, M. y Revelo, J. (2008). El poder nominador del Presidente y equilibrio institucional. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Bogotá: DeJusticia.

Gudynas, E. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Quito, CAAP-CLAES. Recuperado de https://bit.ly/3Dl46x4

Gudynas, E. 2012. Estado compensador y nuevos extractivismos. Buenos Aires, Nueva Sociedad 237: 128-146

Gudynas, E. (2015). Extractivismos. Cochabamba, CLAES-CEDIB. Recuperado de https://bit.ly/3U9CgJY

Gunder Frank, A. (2005). Teoría de la dependencia. La dependencia de Celso Furtado. el@ tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 3(11), 31-35. Recuperado de http://www.iigg.fsoc.uba.ar/elatina.htm

Hellman, J. y Kaufmann, D. (2001). La captura del Estado en las economías en transición. Finanzas y Desarrollo. Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.

Huntington, S., Crozier, M. & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy. Report on the governability os democracies to the Trilateral Comission. New York: NYU Press.

Instituto Humboldt. (2021). En Colombia, más de la mitad de sus ecosistemas se encuentran en riesgo. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Recuperado de https://bit.ly/3QOHQyP

Justo, M. (9 de mayo de 2013). El fin del auge de las materias primas. BBC Mundo. https://bbc.in/3dfvmSY

Leff, E. (2004). Racionalidad Ambiental. Reapropiación social de naturaleza. México: Siglo XXI.

Leff , E. (2013). Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia ‘otro’ programa de sociología ambiental. Politai, 4(6), 127-154. recuperado de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/politai/article/view/14118

Löwy, M. (2012). Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Madrid: Biblioteca Nueva.

Machado, H. (2016). Ecología política de regímenes extractivistas. Reconfiguraciones imperiales y re-exsistencias decoloniales en América. Bajo el Volcán, 15(23), 11-51.

Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. (2006). Colombia País Minero. Plan Nacional para el desarrollo minero visión al año 2019. Bogotá: UPME.

Natural Resource Governance Institute (NRGI). (2015). Fiscal Regime Design. What Revenues the Government Will be Entitled to Collect. New York. NRGI.

Ocampo, J. A. (2014). La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica, Santiago de Chile: Cepal

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2020). Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma: FAO.

Peters, G. (2003). El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política. Barcelona: Gedisa.

Resource Contracts Org. (2015). Repositorio de contratos públicos de petróleo, gas y minería desarrollado por Banco Mundial. Washington, D.C. : Natural Resource Governance Institute (NRGI), Columbia Center on Sustainable Investment.

Ribot, J. & Peluso, N. (2003). A theory of access. Rural sociology, 68(2), 153-181.

Schmitter, P. C. (1985). Neocorporatismo y estado. REIS, (31), 47-77.

Schmitter, P. C. (1994). ¡El corporatismo ha muerto! ¡Larga vida al corporatismo!. Zona abierta, (67), 61-84.

Spring, J. (13 de mayo de 2021). Cámara de Brasil aprueba proyecto que relaja permisos ambientales. Reuters. Recuperado de https://reut.rs/3LhNR5H

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Guadalajara: CALAS.

Tejo, P. (Compilador). (2003). Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta. Santiago de Chile: Cepal.

Torres-Melo, J. y Santander, J. (2013). Introducción a las Políticas Públicas. Bogotá: Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Ulloa, A. y Coronado, S. (Editores). (2016). Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz (Cinep/PPP).

Universidad Nacional de Colombia y Vicerrectoría de Investigación. (2014). Agendas del Conocimiento. Plan Global de desarrollo 2010-2012. Bogotá: UNAL.

World Resources Institute. (2021). Ani Dasgupta Shares a New Vision for WRI. WRI. Recuperado de https://www.wri.org/

Notas:

1 De minerales: oro, plata, cobre, litio, coltán, hierro, carbón. Hidrocarburos: gas, petróleo. Monocultivos: maíz, soya, café, cacao, madera, azúcar, banano, palma de aceite. Ganadería intensiva: leche, carne. E infraestructura: puertos, gasoductos, viaductos y embalses

2Argentina,

Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

3En Venezuela, Ecuador y Chile la incidencia de los productos primarios en la balanza comercial fue del 90 %. En Bolivia, Bolivia, Paraguay y Perú fue del 80 % de las exportaciones. Mientras en Argentina, Colombia y Uruguay del 60 %. Y Brasil un 54 %.