Introducción

Tras el estallido de la burbuja residencial de 2008, la cual afectó a la mayor parte de países europeos, el problema de la vivienda ha ido ganando progresivamente importancia en el continente, tanto en el campo político como académico, a medida que las dificultades de los hogares para acceder y mantener su vivienda se incrementaban. Durante este periodo, lógicamente, la evolución de la exclusión residencial ha estado condicionada por los cambios políticos, demográficos y sociales que han tenido lugar y, sobre todo, por las diferentes etapas del ciclo económico.

En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar la exclusión residencial de la mujer en Europa en la actualidad. El artículo se estructura en siete apartados. Tras este primero introductorio, el segundo examina el reconocimiento del derecho de la mujer a la vivienda en la agenda política europea; el tercero expone el marco teórico sobre el cual se sustenta el análisis; en el cuarto, quinto y sexto se desarrolla el estudio de la exclusión residencial desde una perspectiva de género en la dimensión económica, física y psicosocial respectivamente; y, por último, el artículo concluye con una síntesis y discusión de los resultados.

La principal aportación de este trabajo radica en el hecho de que ofrece una visión completa y actualizada de la vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en Europa, lo cual debería facilitar el diseño e implementación de medidas específicas (targeted) para corregir esta problemática. En este sentido, es importante destacar la ausencia de trabajos que han introducido la perspectiva de género en el análisis del problema de la vivienda de forma comparada entre países europeos.

En el plano metodológico, esta investigación se basó fundamentalmente en la explotación de tres fuentes estadísticas: la Encuesta Europea sobre Ingresos y Condiciones de Vida (European Survey on Income and Living Conditions, EU-SILC) de EUROSTAT, la Encuesta Europea de Calidad de Vida (European Quality of Life Survey) de EUROFOUND, y la Encuesta sobre Violencia contra la Mujer (Violence against Women Survey) llevada a cabo por la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA). En la medida que las bases disponibles lo permitieron, este análisis se llevó a cabo para el conjunto de la Unión Europea y sus países miembros.

El reconocimiento del derecho de la mujer a la vivienda en la agenda política europea

La necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas urbanas y, en particular, en las de vivienda para corregir su peor situación en los mercados residenciales, goza desde hace tiempo de un amplio reconocimiento en la agenda política europea, más allá de los acuerdos de alcance mundial como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por Naciones Unidas en 1979, la Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, las conferencias internacionales de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos, más conocidas como Hábitat, o la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015.

En el contexto europeo, son numerosas las referencias de la legislación comunitaria al principio de igualdad en hombres y mujeres. El Tratado fundacional de Roma de 1957 lo consagró en materia laboral. Posteriormente, el Tratado de Ámsterdam de 1997, desde un planteamiento más amplio, atribuyó a la Unión Europea la misión de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, para ello, la exhortó a introducir dicho principio en todas las políticas y programas. Diez años más tarde, el Tratado de Lisboa precisó que uno de los valores comunes a todos los Estados miembros era la igualdad entre mujeres y hombres. En esta línea, la Carta de los Derechos Fundamentales, vinculante para los países miembros desde el año 2009, estableció que “La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución”, y, con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza:

(…) la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales. (Unión Europea, 2001)

Sin embargo, las iniciativas internacionales que con mayor detalle han abordado el problema de las necesidades residenciales de la mujer han surgido en torno al papel de los gobiernos locales en materia de derechos humanos y políticas urbanas. La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad de 2000 es una buena muestra de ello. Suscrita por unos 360 gobiernos locales de toda Europa, en su artículo XVI sobre el Derecho a la vivienda reconoce que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda digna, segura y salubre”, y precisa que:

Las autoridades municipales velan por la existencia de una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin distinción por razón del nivel de ingresos. Dichos equipamientos deben comprender estructuras de acogida para los sin techo que garanticen su seguridad y su dignidad, y estructuras para las mujeres víctimas de la violencia, en particular de la violencia doméstica, malos tratos, y para las que intentan salir de la prostitución. (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2012)

Tras esta carta, se han sucedido numerosas iniciativas similares como, por ejemplo, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad propuesta por los movimientos sociales reunidos en Porto Alegre en el primer Foro Social Mundial en el 2001, la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal del año 2007, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad del 2010, o la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada en Florencia a finales de 2011 bajo el impulso de la Plataforma Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

De entre todas ellas, las cuales de un modo u otro abogan por la inclusión de la perspectiva de género en las políticas urbanas, merece especial atención la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad aprobada en Florencia en 2011. En su artículo primero establece que:

Todas las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a una ciudad constituida como comunidad política municipal que asegure condiciones adecuadas de vida a todos y todas y que procure la convivencia entre todos sus habitantes y entre estos y la autoridad municipal. (Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, 2011)

Además, señala que también integran este derecho, entre otros: (artículo 2) el derecho a participar en los procesos políticos y de gestión de su ciudad; (artículo 3) el derecho a la paz cívica y a la seguridad en la ciudad; (artículo 4) el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; (artículo 6) el derecho a servicios básicos de proximidad; artículo 10) el derecho a la vivienda y al domicilio; (artículo 12) y el derecho al desarrollo urbano sostenible, entendido como “derecho a un desarrollo urbano de calidad, equilibrado entre todos los barrios, con perspectiva de inclusión social, suficientemente dotado de transporte público y respetuoso con el medio ambiente” (Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, 2011).

Más recientemente, en febrero de 2019, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) presentó su Manifiesto por El Derecho a la Ciudad de las Mujeres que exige, entre otros aspectos: (i) la adopción de medidas (normativas, urbanísticas, económicas y sociales) contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas en todas sus formas; (ii) la paridad en la participación política plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades; (iii) la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer; (iv), su protección en cualquier contexto (incluido en conflictos armados); (v) la materialización del derecho a una vivienda adecuada, con seguridad en la tenencia, acceso a agua potable, saneamiento e higiene; (vi) el reconocimiento, valorización y distribución del trabajo de cuidado de personas dependientes y comunitario; (vii) un acceso equitativo y asequible de las mujeres a los bienes, servicios públicos y oportunidades; (viii) la promoción de la autonomía económica de las mujeres; (ix) y la participación de la mujer en la planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano.

No obstante, a pesar de este vasto reconocimiento del derecho de la mujer a la vivienda y del deber de avanzar en su efectividad, lamentablemente, la exclusión residencial de la mujer es una realidad en muchos países. Los sucesivos informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de la mujer a una vivienda adecuada (Kothari, 2003, 2006), los de las relatoras posteriores sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado (Rolnik, 2011; Farha, 2015), así como los publicados directamente por Naciones Unidas (UN-Human Rights, 2012; UN-Hábitat, 2014) y los relativos a las consultas regionales sobre este asunto (UN-Hábitat 2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006; Emanuelli, 2004; ODESC, 2006) denuncian que las mujeres sufren un trato discriminatorio en todas las esferas esenciales para el disfrute de una vivienda adecuada a causa de un cúmulo de factores interrelacionados, entre los que cabe destacar: (i) el desigual acceso de la mujer a la educación y a las fuentes de ingresos; (ii) su inferior posición en los mercados de trabajo; (iii) sus mayores tasas de pobreza y exclusión social, (iv) las frecuentes barreras legales y sociales para acceder a la tierra, a la propiedad, a la herencia, al crédito y a los subsidios de vivienda; (v) y la ausencia de programas nacionales para corregir esta discriminación. Además, estos informes identifican algunos grupos de mujeres en una especial situación de vulnerabilidad en materia de vivienda, debido a la intersección de diferentes ejes de exclusión: los hogares monoparentales, las mujeres víctimas de violencia doméstica, las mujeres mayores, las discapacitadas, las refugiadas, las viudas, las pertenecientes a minorías étnicas, las trabajadoras migrantes, las trabajadoras sexuales, las lesbianas y transexuales, las separadas y divorciadas, y las víctimas de desalojos forzosos.

Numerosos estudios llevados a cabo fuera de la esfera de Naciones Unidas coinciden con este diagnóstico como, por ejemplo, los llevados a cabo en América Latina (p. ej. CLADEM/ACCD, 2008; COHRE, 2010), Australia (p. ej. Stokes & Nelson, 2005; Tually, Beer & Faulkner, 2007), Europa (Domergue et al., 2015), u otros de alcance global (p. ej. Westendop, 2007; Kennett & Kam, 2010).

Marco teórico: hacia un nuevo modelo multidimensional de análisis de la exclusión residencial desde una perspectiva de género

La perspectiva de género es un concepto surgido desde el feminismo para identificar y tratar de corregir las diferentes formas de discriminación que por razón de sexo o género sufren fundamentalmente las mujeres, pero también otros colectivos como las personas LGTBIQ+ (p. ej. Daly, 2005; Pilcher & Whelehan, 2016; UNECE, 2016; UN Women, 2015, 2020).

En materia de género y vivienda, Kennett & Kam (2010, pp. 2-4), consideran que hay tres discursos dominantes y, hasta cierto punto, complementarios: (i) el basado en el cambio medioambiental, cuyo eje central es la denuncia de que ni la vivienda ni la ciudad son espacios neutros pues su diseño tiende a acentuar las desigualdades de género; (ii) el del constructivismo social, que enfatiza la sistemática exclusión de cualquier enfoque de género en la conceptualización de las distintas formas de exclusión residencial y, por consiguiente, también en el diseño e implementación de las actuaciones públicas en este campo; (iii) y el del estado de bienestar feminista, y su extensión hacia el ámbito residencial, según el cual es necesario ampliar y revisar las políticas públicas relacionadas para corregir la mayor vulnerabilidad de la mujer en los sistemas de vivienda.

Este artículo se relaciona con los tres discursos expuestos, pero especialmente con los dos últimos, dado que, en continuidad con la naturaleza reivindicativa de las teorías feministas originarias de la perspectiva de género, la constatación y el dimensionamiento de la brecha de género en la vulneración del derecho a la vivienda debería contribuir a consolidar este enfoque en los análisis de la exclusión residencial y, lógicamente, también a la elaboración de programas de vivienda más atentos y sensibles a las múltiples necesidades de la mujer.

No obstante, conviene subrayar que esta investigación no aborda todas las dimensiones de la desigualdad de género en materia de vivienda. Se centra exclusivamente en la dimensión social y económica del problema, dejando fuera del análisis tanto la dimensión legal (la discriminación jurídica de las mujeres, por ejemplo, en materia de derecho inmobiliario o de sucesiones) como la dimensión política (la inferior representación, participación y poder de las mujeres en todo el proceso de elaboración de las políticas de vivienda).

Otra limitación del estudio es que el enfoque de género se circunscribe en una mera diferenciación dicotómica entre hombres y mujeres. Lamentablemente, las fuentes estadísticas disponibles no permiten llevar a cabo investigaciones más amplias en este sentido.

Por otro lado, cualquier tentativa de análisis de la vulneración del derecho a la vivienda requiere la previa construcción de un marco teórico mediante el cual poder discernir qué situaciones residenciales se consideran adecuadas y cuáles no. Y dada la naturaleza multidimensional de la vivienda, este marco teórico debe sustentarse en un examen de los requisitos que configuran el concepto de vivienda digna.

En 1991, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) desarrolló el concepto de vivienda adecuada recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 (Naciones Unidas, 1991). Según el CDESC, la adecuación residencial tiene lugar cuando se dan los siguientes aspectos: (i) seguridad jurídica de la tenencia que, con independencia del tipo de tenencia, garantice a sus ocupantes una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas; (ii) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, a saber, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia; (iii) un coste económico asumible que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas; (iv) habitabilidad, debe poder ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad; (v) accesibilidad, inclusive para aquellos más desfavorecidos y vulnerables como las personas mayores, las personas discapacitadas, las que sufren enfermedades físicas y mentales, o las víctimas de desastres naturales, entre otros colectivos; (vi) una ubicación que permita acceder al empleo, a los servicios educativos, sanitarios y sociales, en un entorno libre de contaminación y a unos costes temporales y económicos asumibles; (vii) y adecuación cultural, es decir, su diseño, construcción y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad.

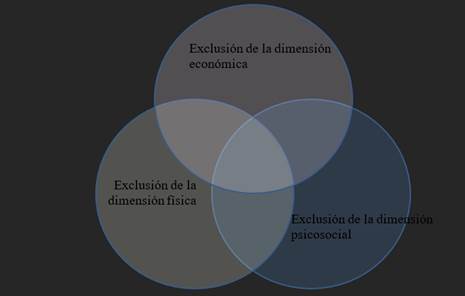

Resulta también pertinente examinar el modelo de análisis de la habitabilidad desarrollado por Hernández-Carrillo y Velázquez-Rodríguez (2014). Partiendo de la definición de habitabilidad formulada Landáruzi y Mercado (2004), como el atributo de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos que las habitan, estos autores plantean un modelo conceptual de la habitabilidad basado en dos dimensiones: una físico-espacial que se relaciona directamente con la satisfacción de las necesidades objetivas, y una dimensión psicosocial vinculada a las necesidades subjetivas (Gráfico 1).

Gráfico 1

Modelo conceptual de la dimensión físico-espacial y psicosocial de la habitabilidad desarrollado por Hernández-Carrillo y Velázquez-Rodríguez

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández-Carrillo y Velázquez-Rodríguez (2014).

Según Cortés (2004, p. 42), la exclusión residencial tiene lugar cuando la vivienda no reúne alguno de los siguientes cuatro requisitos: (i) accesibilidad económica en función de los ingresos del hogar; (ii) estabilidad en su uso; (iii) adecuación a las necesidades de las personas que viven, las cuales son cambiantes en función de su ciclo vital; (iv) y habitabilidad, entendida como unos requisitos mínimos de calidad en la edificación, de los servicios proporcionados por la vivienda y del entorno en el que se ubica.

Por su parte, Edgar (2009, pp. 15-16), con el propósito de delimitar las diferentes formas de exclusión residencial, incluida las situaciones de sinhogarismo, considera que una vivienda adecuada es aquella que: (i) reúne las características físicas necesarias para atender las necesidades de todos los miembros del hogar (dimensión física); (ii) permite disfrutar de las relaciones sociales y ofrece privacidad (dimensión social); (iii) y es ocupada mediante un título legal, de forma segura y exclusiva (dimensión legal).

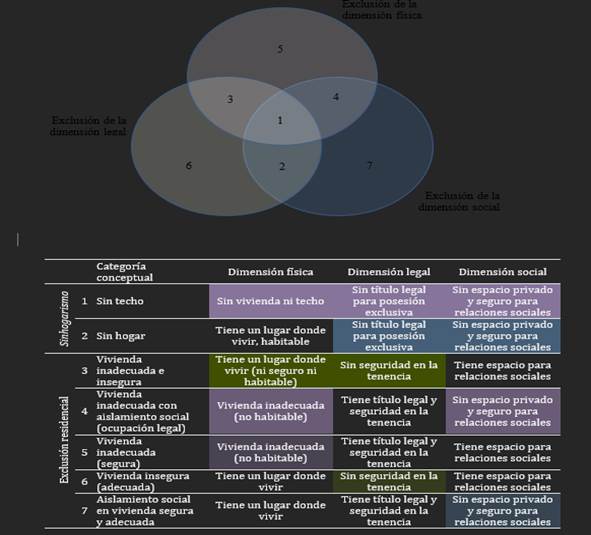

Sobre la base de este planteamiento, FEANTSA (Fédération Européenne dʹAssociations Nationales Travaillant avec les Sans‐Abri) ha desarrollado la denominada clasificación ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) con el principal propósito de promover en todos los países de la Unión Europea la recopilación de datos estandarizados y comparables sobre personas sin hogar y exclusión residencial y, de este modo, facilitar la realización de estudios comparativos y la evaluación de los programas de prevención y reducción de dichos problemas. Actualmente, la clasificación ETHOS no solo es la más utilizada a nivel europeo, sino que constituye un referente en este campo a nivel mundial.

ETHOS se estructura en siete categorías conceptuales. Las dos primeras son: (i) la personas sin techo (rooflessness), las cuales sufren una situación de exclusión absoluta en las tres dimensiones identificadas por Edgar; (ii) y las personas sin hogar (houselessness), a saber, las excluidas de la dimensión social y legal. Las siguientes categorías se refieren a situaciones de exclusión residencial resultantes de diferentes combinaciones de pérdida del control de la vivienda sobre las mencionadas dimensiones, y pueden agruparse en dos bloques: (i) la vivienda insegura (insecure housing), (ii) y la vivienda inadecuada (inadequate housing). El Gráfico 2 muestra en detalle la relación de dichas categorías conceptuales con las dimensiones física, social y legal de la vivienda. Asimismo, las categorías conceptuales anteriores se desglosan en un total de 13 categorías operacionales, cada una de las cuales responde a unas situaciones residenciales determinadas.

Gráfico 2

Modelo conceptual de las dimensiones de sinhogarismo y exclusión residencial de la clasificación ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion)

Fuente: elaboración propia a partir de Edgar (2009)

A pesar del uso generalizado de la clasificación ETHOS en Europa, esta adolece de algunas limitaciones. Una de las más evidentes es la ausencia de la dimensión económica en el planteamiento teórico inicial, lo que conlleva que algunas situaciones de precariedad residencial no queden reflejadas en ninguna categoría operativa. Por ejemplo, los hogares que deben soportar unos costes residenciales excesivos en relación con sus ingresos y que, para satisfacerlos, se ven obligados a reducir otros gastos familiares en necesidades básicas como la ropa, la educación, la comida, el transporte o los consumos energéticos en el hogar (pobreza energética) no estarían contabilizados en tanto no haya una ejecución hipotecaria sobre su vivienda o una orden de desahucio por impago. Esta limitación es particularmente grave en el contexto actual, habida cuenta de la creciente brecha en Europa entre la capacidad económica de un amplio segmento de hogares y los costes residenciales. Además, como se verá, la exclusión económica en el acceso a una vivienda afecta en mayor medida a la mujer que al hombre, por lo que la no consideración de la dimensión económica supone ignorar su peor posición en los mercados de vivienda. No obstante, la clasificación ETHOS representa, desde una perspectiva de género, un avance notable con respecto trabajos anteriores pues, a diferencia de estos, permite incluir en el análisis de la exclusión residencial las mujeres víctimas de violencia doméstica, tanto las que viven en alojamientos de emergencia, de acogida temporal, centros tutelados o similares (subcategoría 4.1), como las que se encuentran aún bajo la amenaza de la violencia pero que ya han formulado denuncia al respecto (subcategoría 10.1).

Con base en lo expuesto anteriormente, esta investigación se fundamenta en un modelo teórico de análisis de la exclusión residencial articulado en tres dimensiones interrelacionadas: la económica, la física y la psicosocial (Gráfico 3).

La dimensión económica se relaciona con la mercantilización de la vivienda, en particular, con la capacidad de los hogares para satisfacer los costes residenciales. Por tanto, la exclusión en esta dimensión (vivienda inasequible) tiene lugar cuando el hogar no puede cubrir los gastos relacionados con su vivienda o lo hace en detrimento de atender necesidades básicas.

La dimensión física se refiere a la adecuación funcional y constructiva de la vivienda a las necesidades cambiantes de sus ocupantes. Pertenecen al análisis de esta dimensión problemas como la falta de espacio y de la luz natural en la vivienda, la ausencia de ascensor y de condiciones de accesibilidad, los déficits en el mantenimiento y conservación del edificio, o un deficiente nivel de equipamiento y de instalaciones del inmueble (vivienda inadecuada).

La dimensión psicosocial surge de la función psicológica de refugio estable, seguro y protector que debe desempeñar la vivienda y que permite a sus ocupantes tener privacidad, relaciones sociales, control del espacio y seguridad en la tenencia. Desde un enfoque de género, el principal problema de esta dimensión (vivienda insegura) es la violencia doméstica, aunque también forma parte de la misma otras formas de exclusión residencial como, por ejemplo, la ausencia de título legal para residir en la vivienda, vivir bajo la amenaza de desahucio (no solo por impago u ocupación, sino también por expropiación sin derecho a realojo), la excesiva movilidad residencial de aquellos hogares que contra su voluntad se ven obligados a mudarse de vivienda con una elevada frecuencia (frequent movers), por lo general, a la búsqueda de una vivienda más económica, o el acoso inmobiliario (por ejemplo, de propietarios hacia inquilinos que disfrutan de contratos de arrendamiento sujetos a prórroga forzosa con el fin de que abandonen la vivienda).

La dimensión económica de la exclusión residencial de la mujer: la vivienda inasequible

Las mayores dificultades de la mujer para satisfacer los costes residenciales es un problema estructural en el conjunto de Europa. En prácticamente todos los países las mujeres deben destinar una mayor proporción de los ingresos que los hombres a satisfacer dichos costes (Tabla 1) (en 2019, Irlanda fue la única excepción con una diferencia entre sexos mínima). Igualmente, la tasa de sobreesfuerzo económico a la vivienda (o sobrecoste o housing overburden según la terminología de EUROSTAT) es, de forma ampliamente generalizada, superior entre las mujeres (Tabla 1). Conviene tener presente que este indicador mide el porcentaje de población que vive en hogares cuyo esfuerzo económico es superior al 40 % de sus ingresos. El establecimiento de dicho umbral responde a que, por lo general, se considera que el coste de la vivienda, para que sea admisible para la economía familiar, tiene que ser inferior a entre el 30-40 % de los ingresos, especialmente entre la población situada en los dos quintiles de renta inferiores, pues en caso contrario es muy probable que no dispongan de recursos económicos suficientes para otras necesidades básicas.

Tabla 1

Indicadores de la dimensión económica de la exclusión residencial de la mujer en Europa según sexo de la persona. Unión Europea (27 países) y países miembros y demás países europeos, 2019.

El examen del indicador relacionado con la capacidad económica para mantener la vivienda a una temperatura adecuada (Tabla 1) conduce a similares conclusiones: tanto en el conjunto de la Unión Europea como en todos los países del continente (con la única excepción de Noruega) las mujeres tienen mayores probabilidades de no poder mantener una temperatura adecuada en su hogar.

La explicación más plausible de la inferior situación de la mujer en los mercados de vivienda es su peor integración en el mercado de trabajo en comparación con la de los hombres. A pesar de que desde finales del siglo XX la mujer se ha incorporado masivamente al mercado de trabajo (lo que supone una de las transformaciones más importantes del mercado laboral europeo de los últimos años) y, por tanto, se ha reducido la brecha entre sexos en este sentido, la tasa de actividad femenina siempre ha sido inferior a la masculina. Aún hoy, según la Encuesta Europea de Población Activa (European Union Labour Force Survey, EU-LFS) se sitúa más de diez puntos por debajo de la de los hombres en el conjunto de la Unión Europea. De igual modo, según la misma encuesta, la mujer es mucho más proclive que el hombre a tener contratos a tiempo parcial, en muchos casos, a causa de las dificultades que encuentra para conciliar vida laboral y familiar (debido a la persistencia de los roles de género, las mujeres son, abrumadoramente, las que se encargan en el ámbito familiar del cuidado de las niñas y niños, de las personas mayores, y de otros familiares dependientes, además de asumir en mayor proporción las tareas domésticas); y sus tasas de temporalidad y desempleo son también sistemáticamente mayores en el conjunto de la Unión Europea. Asimismo, el impacto de la maternidad en la trayectoria laboral de la mujer y el alcance de las medidas públicas orientadas a minimizarlo son otro componente clave en esta cuestión.

La dimensión física de la exclusión residencial de la mujer: la vivienda inadecuada

La peor situación socioeconómica de los hogares encabezados por una mujer es el principal factor de la dimensión física de la vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada que padecen muchas mujeres pero no el único. La violencia que sufre la mujer, en particular, la violencia doméstica también puede ser un elemento desencadenante de situaciones de vivienda inadecuada. Por ejemplo, si la víctima huye de su agresor y abandona la vivienda habitual, sin el debido apoyo, es muy probable que en algún momento no tenga más alternativa que buscar alojamiento en el segmento del mercado residencial más económico y en peores condiciones. Otro elemento es la discriminación de que puede ser objeto en el mercado de alquiler, sobre todo si se trata de hogares encabezados por una mujer que sufre otro componente de discriminación: mujeres extranjeras, mujeres discapacitadas, hogares monoparentales, mujeres que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, etc.

Estadísticamente, en el conjunto de Europa las mujeres viven en viviendas de inferior calidad: tienen mayores probabilidades de sufrir en su hogar goteras, humedades, filtraciones, podredumbre o falta de luz natural (Tabla 2). Sin embargo, a nivel nacional, los resultados no son tan concluyentes. En cada una de las variables analizadas hay unos pocos países que, de forma inversa a lo esperado, muestran una mayor incidencia de alguno de los problemas mencionados entre los hombres. El examen de estas excepciones queda fuera del alcance de este artículo, dado que requeriría un estudio a escala nacional más profundo de la dimensión física de la exclusión residencial que incluya otros factores como la nacionalidad, la situación legal de residencia o el estrato económico. Desde un punto de vista técnico-estadístico, consistiría en establecer un control de variables. Es muy probable, que en estos países, la puntual masculinización de la dimensión física de la exclusión residencial responda a la existencia de desequilibrios socioeconómicos y demográficos internos y no a una mejor posición de la mujer en sus mercados, por ejemplo, a causa de procesos inmigratorios muy masculinizados (las personas inmigrantes son un colectivo susceptible de sufrir exclusión residencial en todas sus formas).

Tabla 2

Indicadores de la dimensión física de la exclusión residencial de la mujer en Europa según sexo de la persona. Unión Europea (27 países) y países miembros y demás países europeos, 2016-2019

La dimensión psicosocial de la exclusión residencial de la mujer: la vivienda insegura

6.1. Violencia contra la mujer y exclusión residencial: cuando la vivienda deja de ser un lugar seguro

Desde un enfoque de género, el problema característico de la dimensión psicosocial es la violencia que lamentablemente sufren muchas mujeres. La violencia de género, entendida como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que se ejerzan contra una persona por razón de su género, afecta mayoritariamente a las mujeres. Es una de las expresiones más graves del desigual estatus que tiene la mujer en nuestra sociedad. Y debido a su magnitud constituye hoy en día la forma de violación de los derechos humanos más generalizada. Las consecuencias de esta violencia son múltiples, tanto en la vida pública como en la privada: daño y sufrimiento físico, sexual y psicológico, perjuicio económico y exclusión social.

Una de las formas de violencia contra la mujer que tiene relación directa con la exclusión residencial es la violencia doméstica que sufren muchas mujeres por parte de su cónyuge o pareja en el entorno familiar. Para estas mujeres, la vivienda ya no desempeña la función de refugio seguro, que debe cumplir toda vivienda adecuada, por lo que se encuentran en situación de exclusión residencial en la dimensión psicosocial. Además, existe un amplio consenso en la comunidad académica en cuanto a que la violencia doméstica es uno de los principales factores desencadenantes del sinhogarismo femenino (Baptista, 2010; Bowpitt, Dwyer, Sundin & Weinstein, 2011; Johnson, Ribar & Zhu, 2017).

En el plano internacional, se han aprobado numerosas normativas con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia en la pareja. Entre estas, hay que destacar especialmente: la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979; las recomendaciones y decisiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptado el 7 de abril de 2011 (también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul).

Estas disposiciones son coherentes con la Directiva 2012/29/UE que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en 2012 y por la cual se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, incluido el que de forma específica requieren mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de diferentes formas de violencia. En materia de vivienda, esta directiva establece el deber de proporcionar a las víctimas de violencia doméstica “(…) refugios o cualquier otro tipo de alojamiento provisional para las víctimas que necesiten de un lugar seguro debido a un riesgo inminente de victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias” (artículo 9.3.b).

Sin embargo, la efectividad de estas está condicionada, sobre todo, por la disponibilidad de vivienda social y de ayudas económicas suficientemente dotadas en los correspondientes presupuestos, algo que no suele suceder en la gran mayoría de países europeos. En otros casos, los obstáculos son de tipo burocrático. Es usual que para acceder a una vivienda social se exija que las víctimas de violencia de género tengan una orden de protección, lo cual dilata en el tiempo el trámite, con los consiguientes riesgos que eso entraña para la víctima. Tener una vivienda en propiedad es otro obstáculo muy común que impide a las víctimas poder acceder a una vivienda social con la cual poder mantener su anonimato.

6.2. Las limitaciones de la estadística sobre violencia de género

Los datos estadísticos disponibles sobre el alcance de la violencia que sufre la mujer en nuestra sociedad adolecen de numerosas limitaciones (EIGE, 2019). Una primera forma de estimar la magnitud del problema es a partir de los datos administrativos compilados por los cuerpos de seguridad o la justicia sobre las víctimas y las personas que han perpetrado la acción violenta. Obviamente, debido al elevado número de casos en los que no hay actuación policial ni judicial, estas fuentes solo permite reflejar una pequeña fracción de la extensión real del fenómeno. Otra forma de analizar cuantitativamente esta cuestión es mediante encuestas que incluyen preguntas específicas sobre violencia de género. Es lo que se conoce como violencia declarada (o violencia subjetiva) y de nuevo solo permite conocer una parte del problema, puesto que no todas las víctimas admiten haber sufrido violencia, ya sea porque no identifican como tal determinadas situaciones o por razones de otra índole. Otra vía para estudiar la violencia de género son las encuestas de opinión sobre el tema, pero su finalidad no es tanto conocer cuantitativamente su magnitud sino la percepción y las actitudes presentes en la sociedad sobre este fenómeno. En suma, la prevalencia real de la violencia de género en cualquiera de sus formas será siempre mayor que la identificada estadísticamente (EIGE, 2019).

En este sentido, subrayar que la Unión Europea ha reconocido repetidas veces que, para poder diseñar e implementar políticas más efectivas con las que combatir la violencia que sufre la mujer, es necesario mejorar la información estadística disponible al respecto (p. ej. Resolución del Parlamento Europeo, del 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; Conclusiones del Consejo, del 8 de marzo de 2010, sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea; Conclusiones del Consejo, del 6 de diciembre de 2012, sobre la lucha contra la violencia contra la mujer y prestación de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica). Por todo ello, hay que tomar los datos estadísticos sobre violencia de género y violencia doméstica de la Unión Europea con las debidas cautelas, teniendo presente que solo muestran una fracción de problema real.

6.3. La naturaleza estructural de la violencia contra la mujer en Europa

La base de datos sobre el alcance de la violencia contra las mujeres en el conjunto de la Unión Europea, construida mediante encuestas a partir de la violencia declarada por las propias víctimas, muestra la escalofriante magnitud del problema. En 2012, una de cada tres mujeres europeas afirmaba haber sufrido alguna vez violencia física o sexual o ambas, ya fuera por parte de su pareja o de otra persona; ocho de cada diez consideraba que la violencia contra ellas era bastante o muy común en su país; y hasta un 4 % de las encuestadas reconocía haber evitado ir a casa por lo que pudiera pasar allí alguna vez en el último año (Tabla 3).

Del examen de estos resultados de forma desagregada por países, se constatan diferencias notables en su incidencia entre Estados miembros (Tabla 3). Respecto la tasa nacional de mujeres víctimas de violencia, los países nórdicos (Finlandia, Dinamarca y Suecia), Holanda, Francia y Reino Unido lideran esta triste estadística. En todos ellos, más del 40 % de mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Por el contrario, todos los países mediterráneos (Malta, España, Chipre, Portugal, Grecia, e Italia), así como la mayoría de los poscomunistas del centro y este de Europa (Polonia, Croacia, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Lituania, y República Checa) se sitúan por debajo de la media comunitaria. Ello nos induce a pensar en la existencia de un sesgo en las respuestas, bien por una distinta consideración por parte de la mujer de aquellas acciones constitutivas de violencia en función del contexto social, político y cultural de cada país, o bien porque un porcentaje de las encuestadas no son sinceras en esta cuestión. Es muy probable que la dimensión real de la violencia contra la mujer en los países del sur y este de Europa sea incluso superior.

Tabla 3

Indicadores de la dimensión psicosocial de la exclusión residencial de la mujer en Europa según sexo de la persona. Unión Europea (28 países) y países miembros, 2012

La falta de coherencia en la posición de los países europeos en la tasa nacional de mujeres víctimas de violencia en comparación con el porcentaje de mujeres que reconocen haber evitado ir a casa alguna vez a lo largo del año anterior a la entrevista por lo que pudiera suceder allí, así como respecto la opinión subjetiva de mujeres y hombres sobre cuanto común es esta forma de violencia en su país (Tabla 3) son signos inequívocos de la existencia de desviaciones a la baja en los resultados. Por ejemplo, en esta última variable, los países que se sitúan por encima de media comunitaria son, con las dos únicas excepciones de Bélgica y Luxemburgo, mediterráneos y poscomunistas del centro y este de Europa.

La encuesta específica sobre violencia de género llevada a cabo por la Unión Europea en 2016 (Special Eurobarometer 449, Gender-based Violence) arroja resultados similares a los anteriores. Según esta: (i) cerca del 75 % de la población de la Unión Europea piensa que la violencia contra las mujeres es bastante o muy común en su país, y en todos los países miembros, las mujeres responden afirmativamente en un porcentaje sustancialmente mayor que los hombres; (ii) y de forma abrumadora, las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia doméstica que los hombres.

Conclusiones

La vivienda es una necesidad básica, un componente imprescindible para el bienestar, la calidad de vida y la salud física y mental, así como para el desarrollo y la autonomía personal. Sin embargo, la exclusión residencial es una triste realidad en la sociedad europea, que solo puede ser calificada como un estrepitoso fracaso colectivo en la protección de uno de los derechos sociales más elementales.

Tras examinar la vulneración de este derecho en Europa desde una perspectiva de género a través de un modelo multidimensional de análisis estructurado en tres áreas (dimensión económica, física y psicosocial) se confirma que la mujer sufre mayores dificultades que el hombre para acceder a una vivienda digna y adecuada en todos los ámbitos objeto de análisis.

Desde la dimensión económica (la vivienda inasequible), la evidencia estadística acerca las mayores dificultades de la mujer para satisfacer los costes residenciales es incontestable a escala europea: ellas deben destinar una mayor proporción de sus ingresos que los hombres para cubrirlos y, en coherencia, tienen una mayor probabilidad de sufrir pobreza energética y sobresfuerzo económico a la vivienda, lo que a su vez pone en riesgo la disponibilidad de presupuesto familiar para otras necesidades básicas.

Desde la dimensión física (la vivienda inadecuada), las condiciones residenciales de la mujer son, en comparación con los hombres, sistemáticamente inferiores en cuestión de existencia en el hogar de goteras, humedades, filtraciones, podredumbre o falta de luz natural.

Desde la dimensión psicosocial (la vivienda insegura), los elevados niveles de violencia que padece la mujer en Europa en su esfera doméstica provocan que para muchas de ellas su vivienda ya no desempeñe una función imprescindible, la de ofrecer un refugio seguro. Ello no solo supone una vulneración directa de su derecho a una vivienda digna y adecuada sino que también es el principal desencadenante de otras graves formas de exclusión residencial como el sinhogarismo femenino.

Y lo preocupante es que, a su vez, la propia exclusión residencial de la mujer es un factor de discriminación que acentúa la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La dimensión económica menoscaba la posibilidad de ahorro, de invertir en formación, e incluso puede llegar a comprometer el acceso de los miembros del hogar a aspectos tan vitales como la ropa, la alimentación, o el transporte. La dimensión psicosocial es el principal factor desencadenante de sinhogarismo entre las mujeres y, obviamente, pone en riesgo su vida en los casos de violencia doméstica. Además, existe una amplia evidencia científica del adverso impacto en la salud física y mental de la exclusión residencial en cualquiera de las dimensiones consideradas, tengan lugar tanto de forma aislada como simultánea, como suele ocurrir.

Ante esta realidad, la vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en Europa no puede ser entendida solamente como una cuestión de desigualdad social. Se trata de un problema sistémico que desempeña un papel determinante en el mantenimiento de las estructuras patriarcales. Por ejemplo, resulta imposible abordar con garantías el problema de la violencia doméstica sin un sistema de vivienda que ofrezca soluciones residenciales adecuadas tanto de emergencia como de forma estable cuando sea preciso.

Llegados a este punto, resulta oportuno reflexionar sobre la eficacia del conjunto de documentos políticos y jurídicos que a nivel nacional e internacional exhortan a los gobiernos europeos a garantizar el derecho de la mujer a una vivienda digna y adecuada. ¿Cómo puede explicarse que el derecho de la mujer a la vivienda en el continente alcance semejantes cotas de vulneración pese la extensa relación de tratados y convenciones internacionales que lo protegen y que son de aplicación? Es evidente que no existen medidas suficientes que corrijan la feminización de la exclusión residencial en el conjunto de Europa. Es más, probablemente los recortes de gasto público que se han llevado a cabo tras la crisis no han hecho más que erosionar las de por si débiles políticas de igualdad y de vivienda de muchos países, y por extensión, ensanchar la brecha de género (gender gap) en materia de vivienda. De hecho, todas estas expresiones de la feminización del problema se producen en el conjunto de Europa, aunque con intensidades distintas en función de factores como el alcance de las políticas de vivienda e igualdad de cada país o las características de su mercado residencial. Por todo lo anterior, resulta obvio que, actualmente, el principal reto no radica en insistir en el plano político y jurídico sobre el reconocimiento del derecho a la vivienda y a la igualdad entre hombres y mujeres, sino en conseguir que las políticas necesarias para corregir estas desigualdades se implementen, se doten presupuestariamente con los recursos necesarios, se asuman compromisos, y se fijen objetivos concretos y mensurables que permitan su seguimiento y evaluación.