Samuel David Martínez Castrillón1

Luisa Fernanda Cano Blandón2

El propósito de este escrito es analizar los retos que enfrentan los jueces de tutela cuando deciden casos relativos a un tema sobre el cual existe una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional (ECI), así como la forma en que, en atención al principio de unidad de la jurisdicción, deben articular sus sentencias con las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para la superación del mencionado ECI. El argumento que se defiende es que la existencia de un ECI no puede limitar que las personas afectadas por el problema, al cual se le quiere dar tratamiento con tal declaratoria, acudan a la acción de tutela para demandar su protección, en tanto ello podría limitar su derecho fundamental de acceder a la justicia. Para ilustrar esta situación, se revisan dos decisiones de la Corte Constitucional: el Auto 548 de 2017, proferido en el marco del ECI penitenciario y carcelario, y la Sentencia SU-092 de 2021, que amparó los derechos del pueblo Jiw, el cual ya había sido sujeto de órdenes de protección en el escenario del ECI declarado por la Sentencia T-025 de 2004.

Palabras clave: principio de unidad de la jurisdicción, estado de cosas inconstitucional, acción de tutela, Corte Constitucional y acceso a la justicia.

The purpose of this paper is to analyze the

challenges that judges face when they decide cases related to an issue on

which there is a declaration of an unconstitutional state of affairs

(ECI), as well as the way in which, in attention to the principle of unity

of the jurisdiction, they must articulate their sentences with the orders

issued by the Constitutional Court to overcome the ECI. The argument that

is defended is that the existence of an ECI cannot limit that the people

affected by the problem, use the writ of protection, because it could

limit their fundamental right to access justice. To illustrate this

situation, two decisions of the Constitutional Court are reviewed: Auto

548 of 2017, issued within the framework of the penitentiary and prison

ECI, and sentence SU-092 of 2021, which protected the rights of the Jiw

indigenous community, who already had been the subject of protection

orders in the ECI declared by sentence T-025 of 2004.

Key words: principle of unity of jurisdiction, unconstitutional state of

affairs, writ of protection, Constitutional Court and access to justice.

El estado de cosas inconstitucional (ECI) es una figura de creación jurisprudencial, por medio de la cual la Corte Constitucional colombiana lleva a cabo un juicio empírico de la realidad cuando, de manera reiterada, se presentan circunstancias que producen la violación masiva y generalizada de varios derechos fundamentales de un número significativo de personas, lo cual se ve agravado por la omisión de medidas por parte de las autoridades competentes para dar tratamiento o solución al problema social que subyace a la vulneración de derechos. Se trata; por tanto, de una realidad contraria al orden constitucional que reclama la intervención judicial para desbloquear las inercias de los órganos del Estado que no cumplen sus deberes constitucionales.

El propósito de la creación de esta figura es lograr la protección de los derechos que se han puesto en peligro, a través de la promulgación de órdenes dirigidas a las autoridades competentes para que, dentro de la esfera de sus funciones, en un periodo razonable de tiempo, ejecuten las acciones necesarias para superar el ECI (Quintero, Navarro y Mesa, 2011).

El asunto es que, si bien tal declaratoria implica el cumplimiento de órdenes de política pública que buscan destrabar, de manera estructural, las barreras para la protección general de los derechos afectados, el impacto en la situación no es inmediato y los avances en la superación del ECI pueden tardar años, tal como ha ocurrido en los casos de desplazamiento forzado3 y de cárceles4. Por tanto, la gravedad de la vulneración de los derechos y el tiempo que se requiere para notar mejoras en ellos puede llevar a que las personas afectadas por las circunstancias que dieron origen al ECI interpongan acciones de tutela para buscar la garantía de sus derechos en su caso particular.

La pregunta es: ¿De qué forma deberían decidir los jueces de tutela en tales casos, teniendo en cuenta que existe una declaratoria de ECI en ese asunto y, posiblemente, un seguimiento específico de la Corte Constitucional en la materia? Al respecto, ese Tribunal ha sostenido que, en tal escenario, y de conformidad con el principio de unidad de la jurisdicción, es necesaria la articulación de los jueces de tutela, incluso de las mismas salas de revisión de la Corte, con las decisiones proferidas en el marco del seguimiento al ECI.

El propósito de este escrito es analizar los retos que enfrentan los jueces de tutela cuando deciden casos relativos a un tema sobre el cual se ha declarado un ECI, así como la forma en que, en atención al principio de unidad de la jurisdicción, deben articular sus sentencias con las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para la superación del mencionado ECI.

El argumento que se defiende es que, para que sea eficaz el desbloqueo institucional que pretende la declaratoria de un ECI, es preciso que las sentencias de tutela, proferidas después de tal declaratoria, se acojan al principio de unidad de la jurisdicción y ordenen las medidas pertinentes para el caso concreto que se decide. En otras palabras, la existencia de un ECI no puede limitar que las personas afectadas por el problema, al cual se le quiere dar tratamiento con tal declaratoria, acudan a la acción de tutela para demandar su protección, en tanto ello podría limitar su derecho fundamental de acceder a la justicia.

A los jueces de tutela les cobija, entonces, el deber de valorar la situación puesta en su conocimiento y articular su decisión en el marco general del ECI. No hacerlo, podría generar problemas de coordinación institucional porque los órganos del Estado, destinatarios de las órdenes del ECI y de las sentencias de tutela, se podrían enfrentar a mandatos contradictorios y al posible desacato por el incumplimiento de alguno de ellos. Además, no proteger los derechos amenazados en un caso concreto, bajo el argumento de que ya existe un ECI en ese tema, podría configurar una violación al derecho fundamental de acceder a la justicia.

Desde el punto de vista metodológico la investigación acogió el enfoque hermenéutico, en tanto se aborda un problema de interpretación (Courtis, 2006), aquí, entre decisiones judiciales, y se discuten alternativas interpretativas para guardar coherencia y unidad en la jurisdicción. El método es el analítico-jurídico, el cual “asume una posición lógico-metodológica, que vincula estrechamente la teoría con la práctica” (Pérez, 2021, p. 218) y describe situaciones que se presentan en la aplicación del derecho, en este caso, cuando los jueces deciden en asuntos enmarcados en un ECI.

Se acude, entonces, al análisis de contenido, tanto de doctrina nacional y extranjera sobre el principio de unidad de la jurisdicción y sobre la figura del ECI, como de sentencias y de autos de la Corte Constitucional colombiana. Esto para desarrollar la labor hermenéutica de, por un lado, dar contenido a las categorías sobre las que gira el texto (principio de unidad de la jurisdicción, estado de cosas inconstitucional y acceso a la justicia) y, por otro lado, establecer los retos que enfrenta el juez constitucional cuando debe decidir una acción de tutela que se enmarca en la declaratoria de un ECI, así como precisar el precedente establecido por el tribunal constitucional para resolver tales casos.

En particular, se analiza la situación que resolvió la sala especial de seguimiento al ECI penitenciario y carcelario en el Auto 548 de 2017, cuando devolvió a un juez de instancia el expediente de una sentencia de tutela que fue remitido por este funcionario a dicha sala para que fuera incorporado a su seguimiento. En el Auto 548 de 2017, la sala especial precisa el contenido del principio de unidad de la jurisdicción en el escenario de un ECI y, además, se ocupa de la importancia del derecho de acceso a la justicia para la población privada de la libertad.

De otro lado, el artículo analiza la Sentencia SU-092 de 2021, que revisó el fallo en el cual el juez de instancia del municipio de Villavicencio negó el amparo invocado por el pueblo ancestral Jiw, asentado en el departamento del Meta, por la vulneración de varios de sus derechos fundamentales. En esa ocasión, “el juzgado de instancia estimó que la Corte Constitucional ostenta una competencia preferente frente al cumplimiento de sus órdenes” (Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021), debido a que la sala especial de seguimiento al ECI declarado en materia de desplazamiento forzado (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004), ha expedido numerosas órdenes de política pública para la protección del pueblo Jiw, razón por la cual se negó la acción de tutela y no se evaluó el asunto particular debatido en esa instancia.

El artículo consta de dos partes, en la primera, se aborda la relevancia de la figura del estado de cosas inconstitucional en escenarios de desprotección estructural de derechos fundamentales, así como los requisitos establecidos en la jurisprudencia para su procedencia y los mecanismos de seguimiento para su superación. Y, en la segunda, se presenta la definición del principio de unidad de la jurisdicción y del derecho de acceso a la justicia y la razón por la cual estos axiomas del Estado de derecho resultan relevantes en el marco de un ECI, ello a partir del Auto 548 de 2017 y de la Sentencia SU-092 de 2021.

El escrito busca aportar al estudio de un problema constitucional, de tipo interpretativo, relativo a la necesaria articulación de las decisiones del juez de tutela en el marco de la declaratoria de un ECI y argumentar que ello permite garantizar la unidad de la jurisdicción y el acceso a la justicia.

Un ECI se puede definir como la herramienta jurídica adoptada por la Corte Constitucional colombiana por medio de la cual, ante la presencia de un cúmulo de circunstancias fácticas que resultan abiertamente contrarias a la Constitución Política, dicho Tribunal profiere órdenes dirigidas a las autoridades competentes para que, dentro de la esfera de sus funciones, en un período razonable de tiempo, ejecuten las acciones necesarias para superar tales circunstancias (Quintero et al., 2011).

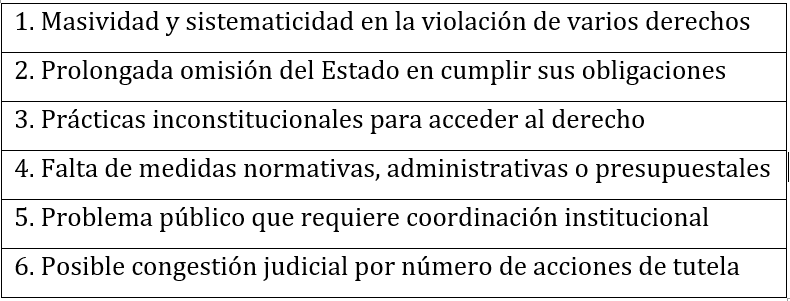

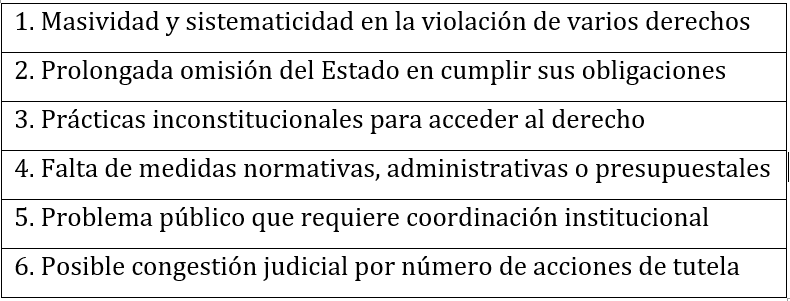

La jurisprudencia constitucional ha

determinado seis características de un ECI que se sintetizan en la Tabla 15.

Tabla 1. Condiciones

definitorias de un ECI

Fuente: Elaboración propia.

Para la Corte, es necesaria la concurrencia de estos elementos para que proceda la declaratoria del ECI, de manera que, ante la ausencia de alguno de ellos, no existe fundamento para que este tribunal asuma las competencias excepcionales que se derivan de su existencia. En efecto, “la intervención del juez constitucional en la política pública resulta excepcional, pues no podría ser de otra forma en un Estado de Derecho que garantiza la separación de las Ramas del Poder Público” (Corte Constitucional, Sentencia SU-020 de 2022).

Se trata; por tanto, de un tipo de sentencia estructural6 que implica el control judicial a asuntos de políticas públicas, por lo que el juez participa activamente en el seguimiento de la ejecución de las órdenes, con el fin de lograr la protección de los derechos fundamentales afectados (Quinche Ramírez, 2011). En efecto, cuando la Corte Constitucional ha declarado un ECI, “la parte resolutiva de la providencia se ha acompañado generalmente, de órdenes que implican la adopción de medidas de política pública aunque explícitamente no se aluda al termino” (Cano Blandón, 2014, p. 445).

Esta figura, que se ha considerado un aporte fundamental del constitucionalismo colombiano a nivel nacional e internacional (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010), puede contribuir entonces a generar cambios tangibles y a desbloquear situaciones complejas que, debido a la quietud del Estado, resultan de difícil solución.

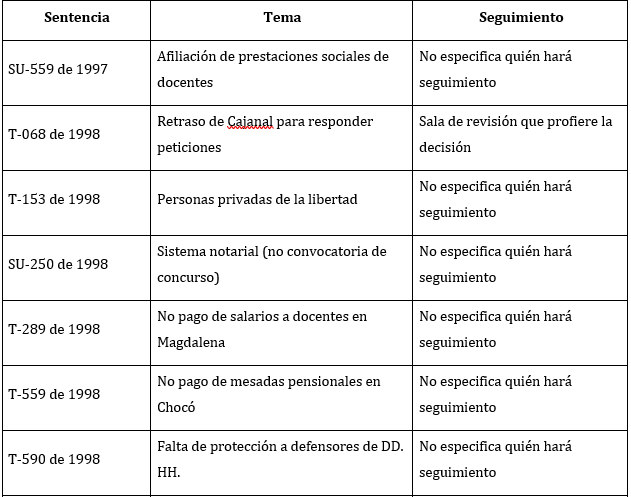

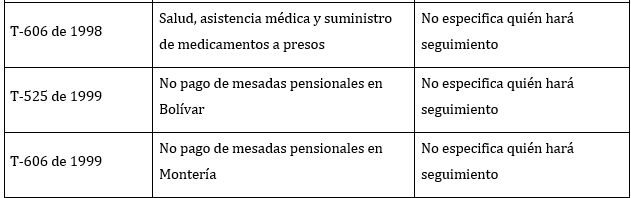

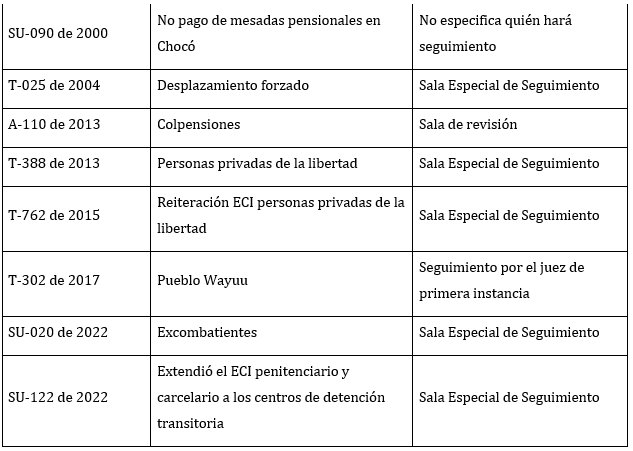

A la fecha, la Corte Constitucional ha declarado el ECI por la violación masiva y generalizada de derechos fundamentales en 18 oportunidades en distintos temas (véase Tabla 2) . Cada una de estas declaratorias ha tenido una forma diferente de seguimiento para verificar los avances, rezagos o retrocesos en el proceso de superación de los hechos que dieron origen al ECI. En la Tabla 2 se menciona si, dentro de la providencia declaratoria se indica, expresamente, el ente judicial competente para el seguimiento. Ello sin mencionar que, en tales declaratorias, también se suele ordenar a los entes de control ejercer sus atribuciones para la verificación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia.

El salvamento de voto parcial a la Sentencia SU-020 de 2022 identifica tres mecanismos de seguimiento para los ECI8:

a) Seguimiento en cabeza del juez de conocimiento. En estos casos la decisión de la Corte Constitucional indica que será el juez de primera instancia quien asegure el cumplimiento de las órdenes proferidas por el Tribunal.

b) Seguimiento mixto ante los jueces de instancia. Puede ocurrir que la sentencia que declara el ECI ordene la conformación de una comisión o grupo para realizar el seguimiento y esté conformado por los órganos de control, representantes de las partes e, incluso, organizaciones sociales interesadas. Tal comisión puede producir insumos que sean entregados al juez de conocimiento para valorar el grado de cumplimiento.

c) Seguimiento en cabeza de la Corte Constitucional. En años recientes la Corte ha optado por hacer ella misma el seguimiento a la superación del ECI, ya sea a través de la sala de revisión que profiere la sentencia declaratoria o por medio de una sala especial conformada por tres magistrados y cuya labor específica es proferir autos que dinamicen y evalúen la ejecución de lo ordenado. Ello ocurre, entre otras cosas, porque el asunto es de tal magnitud que resulta difícil que el juez de instancia realice el seguimiento.

Tabla 2. Declaratorias de ECI y su seguimiento

Fuente: Adaptada del Salvamento parcial de voto de las magistradas Gloria Stella Ortiz y Paola Meneses a la Sentencia SU-020 de 2022.

Sin duda, la Sentencia T-025 de 2004 significó un hito para la estructuración de los componentes del ECI y para justificar la necesidad de que sea la Corte quien verifique el cumplimiento de sus mandatos en estos casos.

El asunto es que los problemas que dieron origen al ECI no se resuelven con su mera declaratoria, como ha advertido la Corte:

Cuando el juez de tutela imparte una orden compleja, su trabajo con relación al caso no se acaba con la sentencia. La labor que ha de desplegar la Administración con ocasión de las órdenes que imparta el juez de tutela, requieren la supervisión y el control del cumplimiento, que asegure que se avanza hacia la plena protección del goce efectivo del derecho constitucional en cuestión. (Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013)

Por lo tanto, la población afectada tardará meses, incluso años, en percibir los desbloqueos burocráticos y los avances en normas y políticas públicas que se diseñen para hacer frente al ECI. Ello aumenta la probabilidad de que persistan las acciones de tutela interpuestas por la población afectada por el problema que originó el ECI. En el siguiente punto se aborda la forma en que el principio de unidad de la jurisdicción y el derecho de acceso a la justicia, presupuestos indispensables de todo Estado de derecho, resultan ser los mandatos clave para que los jueces de tutela se articulen al ECI.

En este apartado, en primer lugar, se abordará el Auto 548 de 2017, su contexto y sus consideraciones sobre la unidad de la jurisdicción y, en segundo lugar, la Sentencia SU-092 de 2021, relativa a la situación de violación de derechos del pueblo ancestral Jiw que previamente había sido considerada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

La jurisdicción puede ser definida como “la potestad que tiene el Estado para resolver los conflictos jurídicos a través de los órganos revestidos de tal poder” (Rosero Rico, 2014, p. 28), por tanto, se entiende que es “la soberanía del Estado ejercida por conducto de los órganos a los cuales se le (sic) atribuye la función de administrar justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, secundariamente, aplicar el derecho sustancial o material a un caso concreto” (Azula Camacho, 2010, p. 140).

En España, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, la Constitución se refiere expresamente a este principio en los siguientes términos: “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales” (art. 117.5 CE). Según Nieva Fenoll (2014) “que la jurisdicción sea única, significa que todos los órganos jurisdiccionales del Estado pertenecen a la misma jurisdicción, es decir, poseen el mismo poder de determinar el derecho en el caso concreto” (p. 113). Este principio, además, se ha entendido como “una garantía de la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico por parte de todos los tribunales del Estado” (Nieva Fenoll, 2014, p. 113)), lo que responde al principio de integración de la jurisprudencia, mientras la unidad de la jurisdicción “alude más bien a un tema estrictamente orgánico” (Nieva Fenoll, 2014, p. 113).

En el caso colombiano, la doctrina ha definido la unidad como una característica de la jurisdicción. Según Mesa Calle (2004) “la función pública de administrar justicia es una sola, por lo cual no se puede dividir” (p. 95), pues es única e inclasificable, de modo que no existen varios tipos de jurisdicción sino, más bien, distintas manifestaciones de la jurisdicción.

Quintero y Prieto (2008) se refieren a la unidad y a la exclusividad como cualidades esenciales de la jurisdicción. En sus palabras:

La jurisdicción es esencialmente única y por ende no admite divisiones ni clasificaciones y cuando ellas se introducen su resultado ya es la competencia. La jurisdicción única tiene maneras de manifestarse: civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, coactiva, aduanera, penal militar. También se desarrolla en diversos ámbitos: nacional, estatal, federal, internacional, supranacional. (p. 230)

De manera que la actividad de juzgar se ejerce en relación con diversas materias y en distintos ámbitos, así como en diferentes niveles, en atención a lo cual emergen las distintas competencias para ejercer la jurisdicción, pero mantienen la unidad al ser expresión de la soberanía del Estado. La unidad jurisdiccional expresa, además, el principio de separación de poderes, propio del Estado de derecho, al garantizar una administración de justicia independiente, pero sometida al imperio del derecho.

Así las cosas, el principio de unidad de la jurisdicción constituye

Un presupuesto indispensable de todo Estado de Derecho, que comporta dos exigencias: de un lado, que la facultad de resolución de las controversias sea encomendada a un único cuerpo de jueces y magistrados; y de otro, que la función en que aquella facultad se concreta, la cosa juzgada, sea atribuida con exclusividad a tales miembros de la Jurisdicción, porque esta es la única forma de asegurar que los mismos posean las notas esenciales de independencia e imparcialidad de la Jurisdicción, de modo que puede afirmarse que es un axioma del Estado de Derecho. (González Granda, 2021, p. 387)

Ello significa que la existencia de una jurisdicción ordinaria (art. 234 constitucional), de una jurisdicción contenciosa (art. 236 constitucional), de una jurisdicción constitucional (art. 239), de jurisdicciones especiales (art. 246) o de la jurisdicción especial de paz (art. 67 transitorio), se refiere a la distribución por competencia de distintos asuntos o materias que, en todo caso, son fallados por la misma rama del poder público en ejercicio de la función judicial10.

Ahora bien, ¿por qué adquiere una relevancia especial el principio de unidad de la jurisdicción de cara a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional? La respuesta es que, cuando se declara tal figura por parte de la Corte Constitucional y como garantía del Estado de derecho, el resto de jueces de tutela, que son todos los jueces de la República, deben articularse a tal declaratoria de forma complementaria, sin que ello implique ir en contra de su autonomía. Según la Corte Constitucional, existe una complementariedad entre las medidas de protección que se pueden impartir en sede de tutela y el esquema de seguimiento para la superación del ECI, de lo cual se ocupará el siguiente punto.

La Corte Constitucional declaró que “el Sistema penitenciario y carcelario nuevamente está en un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991” (Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013), por lo cual profirió órdenes estructurales dirigidas a producir los desbloqueos necesarios para avanzar en la protección de los derechos de la población recluida en los centros carcelarios del país. Poco tiempo después, la Sentencia T-762 de 2015 reiteró tal declaratoria.

En junio de 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió unificar las verificaciones correspondientes al ECI declarado en ambos fallos, para lograr una valoración más efectiva de la situación. Para el efecto, se dispuso que sería una Sala Especial la encargada del seguimiento11.

El 19 de julio de 2017; es decir, un mes después de la creación de la Sala Especial, se radicó en la Secretaría General de la Corte Constitucional una comunicación del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, por medio de la cual se remitió un expediente de tutela a la mencionada Sala Especial “con el fin de que determine si existen justificaciones objetivas, razonables y suficientes para asumir el conocimiento de esa actuación judicial” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017), debido a que, de acuerdo con el análisis realizado por parte del juez de instancia, se consideró que el asunto guarda relación con el ECI penitenciario y carcelario.

Dicho proceso se originó en una acción de tutela interpuesta en 2014 por la defensora regional del pueblo de Antioquia a favor de todas las personas privadas de la libertad en esa entidad territorial. En ella, solicitó la protección del derecho a la salud de esa población, amenazado por la ausencia de infraestructura adecuada, la carencia de personal médico y la existencia de citas pendientes para un número elevado de personas.

El juzgado emitió sentencia a través de la cual decidió tutelar los derechos a la dignidad humana, la vida y la salud de todos los internos en los centros penitenciarios de Antioquia y; en consecuencia, ordenó a las autoridades iniciar “las gestiones administrativas y presupuestales necesarias que estén dentro del marco de sus competencias” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017) para garantizar la atención oportuna en salud de esa población.

En dos oportunidades, en noviembre de 2014 y en mayo de 2016, el juzgado abrió incidentes de desacato por el incumplimiento de las órdenes contenidas en la mencionada providencia, pero no hubo avances. En febrero de 2017, el defensor regional del pueblo solicitó el cierre definitivo de ese centro de reclusión, debido a tres factores: hacinamiento, problemas de atención en salud y fallas en la infraestructura física.

El 5 de junio de 2017 el despacho cerró el incidente de desacato, pues consideró que:

Para imponer una sanción, es necesario comprobar la actitud negligente, omisiva o dolosa del funcionario a cargo y, en el caso particular, a juicio del juez de instancia, si bien el proceso vinculó a los funcionarios públicos concernidos, “estando en presencia de un estado de cosas inconstitucionales, el despacho considera que no existen pruebas que puedan configurar la responsabilidad personal de los funcionarios implicados”. (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017) (negrilla fuera del texto)

En ese mismo Auto, el juzgado remitió el expediente a la Corte Constitucional para que determinara si debía asumir el conocimiento de esa actuación judicial.

En el contexto descrito, en el Auto 548 de 2017 la Corte decidió, a través de su Sala Especial de Seguimiento al ECI penitenciario, “RECHAZAR por improcedente la solicitud de asunción de conocimiento del incidente de desacato” enviado por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Por tanto, resolvió devolver el expediente completo a ese despacho,

Para que, en los términos descritos en la parte motiva de esta providencia, asuma sus deberes de promoción de cumplimiento de la orden adoptada en la sentencia del 19 de agosto de 2014, en el marco de la estrategia de seguimiento y superación del estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria. (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017)

La Sala fundamentó su decisión en el principio de unidad de la jurisdicción, en tanto este garantiza la existencia de una dirección común y coherente entre las distintas jurisdicciones y al interior de ellas. Para la Sala, se trata de

Un principio que asegura una orientación decisoria congruente y a través de ella la cohesión interna de cada uno de los órganos que integran las jurisdicciones, con la finalidad de que los casos que conoce sean resueltos bajo parámetros coincidentes, armoniosos y que otorguen mayores niveles de certeza y seguridad jurídica. (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017)

Para la Corte, si bien dentro de las distintas áreas de decisión judicial hay reglas interpretativas particulares, los distintos órganos cumplen la misma función constitucional de administrar de justicia en una estructura funcionalmente jerárquica que tiene órganos de cierre según las competencias asignadas, de manera que “la unidad del ordenamiento jurídico, se vería desdibujada si se acepta que la autonomía judicial implica la facultad de interpretar el ordenamiento sin tener en cuenta la interpretación que haga la cabeza de la respectiva jurisdicción” (Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001).

La Constitución Política de 1991 establece la jurisdicción constitucional, a la cual se le asigna la función de garantizar su integridad y supremacía, tanto formal como material, de forma abstracta y concreta. Según la Corte, esta jurisdicción “está conformada por los funcionarios judiciales que se ocupan del control constitucional y del resguardo de los derechos fundamentales, conforme el esquema de control de constitucionalidad mixto que existe en Colombia” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017).

La jurisdicción constitucional, según la Sentencia T-413 de 1992 “atraviesa de un lado a otro toda la rama judicial [pues] todos los jueces y Tribunales de la República pueden y deben asumir[la], de manera excepcional y paralela con la jurisdicción ordinaria a la que pertenezcan”12, dejando en claro que cualquiera que sea la jurisdicción a la que pertenezca determinado juez, cuando este se encuentre frente de una reclamación realizada a través de una acción de tutela, asume la investidura de la jurisdicción constitucional y deberá proferir su fallo respetando las líneas decisorias y actuando de acuerdo con las reglas argumentativas del órgano de cierre de esta jurisdicción. Ello en atención a la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en el acceso a la administración de justicia para aquellos que buscan el amparo constitucional de sus derechos.

Al tratarse de la declaratoria de un ECI en sentencias de revisión de tutela, “las decisiones judiciales de instancia deben articularse, en su contenido y en sus órdenes, a la estrategia judicial de superación del ECI prevista por este Tribunal” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017). Debido a que a la violación masiva y generalizada de derechos constitucionales le subyacen fallas estructurales del Estado, cualquier solución que se pretenda ordenar requerirá reacciones complejas en las que concurran las instituciones encargadas que puedan adherirse a una respuesta común, coordinada y congruente, a través de la cual se supere dicho escenario inconstitucional. Actuar de modo contrario, a través de decisiones aisladas o contradictorias, podría “hacer nugatoria la labor de la Corte y de las entidades encargadas de la política pública, hasta el punto de derivar en un nuevo escenario de vulneración, o cuando menos, perpetuar el existente” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017).

La Corte concluye que los jueces de tutela, a la hora de fallar asuntos relacionados en forma directa con un ECI, deben tener en cuenta lo siguiente:

1. El carácter estructural en el que se enmarca la situación que decide.

2. Aplicar a los casos concretos la estrategia general de protección de derechos.

3. Sumarse, desde las particularidades de su caso, a la estrategia de superación definida por la Corte y, si el amparo es procedente, proteger los derechos de las personas afectadas con las órdenes simples o complejas que se requieran.

4. Evitar contradecir o desconocer la estrategia de superación del ECI, es decir, “debe concatenar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que deben ejecutarse sus órdenes, simples y complejas, a las que se impusieron mediante las órdenes estructurales emitidas por la Corte” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017).

Valga mencionar que, dada la importancia de esta providencia, el Auto 548 de 2017 le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura difundir su contenido a través de medios físicos y electrónicos a todos los jueces de la República “con el ánimo de que cada funcionario judicial identifique y desarrolle a cabalidad su rol en la estrategia de superación del estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria que haya definido y/o redefina esta Corporación” (Corte Constitucional, Auto 548 de 2017).

Lo señalado en esa providencia fue reiterado en la Sentencia T-345 de 2018 que se ocupó del derecho de petición de una persona privada de la libertad. En esta oportunidad, la Corte Constitucional advirtió que

Bajo ninguna circunstancia [los jueces de tutela] pueden abstenerse de administrar justicia en casos que se encuentren inmersos en un ECI, por entender que las medidas se subsumen en los remedios que esta Corporación previó en las sentencias que lo declaran y reiteran. (Corte Constitucional, Sentencia T-345 de 2018) (negrilla fuera del texto, corchetes añadidos)

En suma, a través del principio de unidad de la jurisdicción se busca garantizar coherencia y articulación de la respuesta judicial a casos estructurales en los cuales, debido precisamente a la complejidad del problema que provoca la violación de los derechos, la Corte Constitucional decide acudir a la figura del ECI, no con el ánimo de impedir que los jueces de tutela se pronuncien sobre este asunto en situaciones concretas, sino buscando definir un escenario de seguimiento con órdenes generales de mediano y largo plazo, a las cuales se deben articular el resto de jueces para garantizar la unidad jurisdiccional, axioma de todo Estado de derecho.

El acceso a la justicia, también conocido como derecho a la tutela judicial efectiva, es una garantía indispensable para el ejercicio libre de los demás derechos reconocidos constitucionalmente13, por lo que se ha calificado como “un derecho medular, de contenido múltiple o complejo” (Corte Constitucional, Sentencia C-426 del 2002).

Según Cappelletti y Bryant (1996), se trata de un elemento primordial del constitucionalismo,

Ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede considerar, entonces, como el requisito más básico -el “derecho humano” más fundamental- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos. (p. 13)

Por tanto, comprende la posibilidad de presentar un reclamo válido para conocimiento de la autoridad competente y, posteriormente, obtener una respuesta oportuna y satisfactoria. Según Birgin y Gherardi (2011),

Incluye el acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente para atender el reclamo; el acceso a un buen servicio de justicia que brinde un pronunciamiento judicial o administrativo justo en un tiempo prudencial; y, por último, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos. (p. 14)

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido en el derecho de acceso a la administración de justicia su carácter fundamental y de aplicación inmediata, integrándolo, a su vez, con el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Ello en tanto ha establecido que, es a través de la relación simbiótica de estos dos derechos, que se puede hacer efectivo todo el consolidado de garantías sustanciales e instrumentales que han sido estatuidas para desarrollar la actuación judicial (Corte Constitucional, Sentencia C-426 del 2002). Además ha señalado que “el derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces” (Corte Constitucional, Sentencia C-1195 de 2001).

En atención a la relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad14, el derecho de acceso a la justicia adquiere mayor relevancia. Así, cuando es trasladado al mundo penitenciario, este derecho se torna particularmente importante, pues la presentación de peticiones, así como de acciones de tutela, se constituye en el medio principal del que dispone la población carcelaria, no solo para conocer el estado de su proceso y para el trámite de sus solicitudes y permisos, sino también para exigir la vigencia de sus derechos y denunciar situaciones irregulares en la prisión.

Por eso, para la Corte, no es posible exigir lo mismos requisitos para el ejercicio del derecho de petición en la prisión, debido a que: “En virtud de la relación de especial sujeción que las vincula con el Estado, las personas privadas de la libertad dependen de la administración carcelaria y penitenciaria para el trámite de sus solicitudes en ejercicio del mencionado derecho” (Corte Constitucional, Sentencia T-479 de 2010).

En el marco del seguimiento al ECI penitenciario y carcelario, el Auto 121 de 2018, especificó los componentes principales de la labor de verificación de avances, a través del diseño de indicadores de goce efectivo de derechos, ellos son: (1) infraestructura, (2) resocialización, (3) salud, (4) alimentación, (5) servicios públicos domiciliarios y, por supuesto, (6) acceso a la administración pública y a la justicia. Este último implica, entre otros mínimos constitucionales, la existencia de un canal fluido de comunicación entre los internos y la administración carcelaria, así como la celeridad y responsabilidad de las oficinas jurídicas de cada establecimiento para dar trámite a las peticiones y a otros trámites de los reclusos (Corte Constitucional, Auto 121 de 2018).

Este derecho, entonces, puede verse limitado si, para interponer una acción de tutela por la posible amenaza o violación de sus derechos, la población privada de la libertad no solamente debe lidiar con las barreras internas para el trámite de la acción, sino que, además, no encuentra protección para su caso en el juez de instancia, bajo el argumento de la existencia del ECI declarado por la Corte Constitucional en el tema penitenciario y carcelario. Esta situación también fue advertida en el marco del ECI por la violación de los derechos de la población desplazada por la violencia, como se abordará a continuación.

El argumento del principio de unidad de la jurisdicción como garantía del Estado de derecho cuando los jueces de tutela deben decidir en el marco de la declaratoria de un ECI fue retomado en la Sentencia SU-092 de 2021. En ella, la Sala Plena de la Corte Constitucional se ocupó del caso en el cual el consejero del asentamiento Zaragozas Primavera del pueblo ancestral Jiw, grupo desplazado desde el año 2008 por el conflicto armado, solicitó la tutela de los derechos a la vida, la salud, el agua, el territorio y la identidad cultural de 228 familias amenazadas por falta de adopción de medidas preventivas por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta, y otras entidades. Señaló el accionante que estas familias padecían problemas de salud, carecían de soluciones definitivas de vivienda, no tenían acceso a agua potable, enfrentaban problemas con las ayudas humanitarias, entre otros asuntos que ponían en riesgo la existencia del pueblo Jiw.

En mayo de 2019, el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Villavicencio negó la tutela por considerar que no existían derechos subjetivos comprometidos y, además, adujo que en el trámite de seguimiento a la Sentencia T-025 de 200415, se declaró “que los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en peligro de ser exterminados cultural y físicamente” (Corte Constitucional, Auto 004 de 2009) y que, en particular, el Auto 173 de 2012 ordenó un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para los Pueblos Jiw y Nükak, que debía vincular a distintas autoridades para diseñar soluciones a las fallas estructurales evidenciadas. Esta respuesta puede interpretarse como una negación del acceso a la justicia en el caso concreto, ya que alude a las acciones de tipo general que fueron ordenadas por la Corte en el marco del seguimiento, pero desconoce que, si dichas acciones no se han cumplido, o no han impactado en el problema que origina la violación de derechos, es preciso conceder el amparo en el caso concreto y evaluar las órdenes que podrían articularse, de mejor forma, a lo ordenado en el seguimiento.

Por lo cual, la Corte Constitucional revocó la decisión y, en su lugar, amparó los derechos de la comunidad indígena Jiw, para lo cual profirió órdenes complejas dirigidas a garantizarlos de manera inmediata, pero también de forma progresiva.

Antes de exponer los argumentos de la referida sentencia, es importante mencionar que la Corte analizó si podría presentarse un fenómeno de falta de competencia para el trámite de revisión “con fundamento en que la situación denunciada por el accionante ya es objeto de verificación y vigilancia por parte de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004” (Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021). Al respecto concluyó que, en atención al principio pro persona y buscando la maximización del acceso a la tutela judicial efectiva,

La Sala Plena acoge como regla de unificación jurisprudencial la postura reciente conforme a la cual el hecho de que la demanda de amparo esté ligada a situaciones que se insertan en un estado de cosas inconstitucional no excluye de entrada la competencia del juez de tutela para avocar el conocimiento de la controversia así planteada, sino que es una circunstancia que, de estar cumplida la procedencia, deberá valorarse cuidadosamente al momento de emitir un pronunciamiento de mérito y establecer los remedios judiciales para el caso concreto. (Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021) (negrilla fuera del texto)

Así mismo, en el estudio de procedencia de la acción que se realiza en la mencionada sentencia, se advierte la complementariedad que debe existir entre las medidas de protección que los jueces pueden impartir en sede de tutela para la protección de los derechos subjetivos comprometidos y los remedios ordenados en el esquema de seguimiento para la superación del ECI bajo la dirección de la Sala Especial. En tal sentido, no existe colisión de competencias entre la labor del juez de instancia y las de la Corte Constitucional, ni se soslaya el principio de cosa juzgada cuando este se pronuncia sobre un asunto que hace parte del ECI, en tanto se trata de distintos niveles de la problemática que genera la violación masiva y generalizada de derechos.

Para la Corte, las órdenes judiciales de política pública en el marco de un ECI “no clausuran per se las prolongaciones del problema a escala concreta y, por tanto, no se impide al juez constitucional avocar el examen sobre vulneraciones particulares inmersas en el marco del fenómeno estructural de afectación de derechos” (Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021) (negrilla fuera del texto).

La obligación de los jueces de instancia, más bien, es armonizar sus órdenes concretas a lo dispuesto en el monitoreo general del ECI, garantizando su congruencia y evitando interferir con los remedios de las Salas Especiales de Seguimiento, “sin que ello signifique en modo alguno abdicar de la tarea encomendada específicamente al juez de tutela” (Corte Constitucional, Sentencia SU-092 de 2021).

En suma, es preciso evitar la desarticulación entre remedios estructurales y concretos en el marco de un ECI, de manera que “la existencia de un asunto estructural en la materia no pugna con la adopción de medidas en cada caso concreto y que el juez de tutela no puede abstenerse de amparar los derechos de los accionantes” (Corte Constitucional, Sentencia T-345 de 2018)16.

En dieciocho oportunidades la Corte Constitucional colombiana ha declarado, en su labor de revisión de tutela, que una situación es contraria al orden constitucional, en tanto produce una violación de derechos fundamentales de manera persistente a un grupo importante de personas, lo cual no se soluciona con órdenes de ejecución en el corto plazo, sino que, por el contrario, requiere un tratamiento complejo que trasciende el caso que se analiza. Como consecuencia de tal declaratoria, la Corte profiere órdenes estructurales que implican la coordinación de varias entidades para la elaboración de planes y políticas dirigidas a la superación del ECI.

El argumento que orientó este artículo es que cuando la Corte Constitucional colombiana declara un ECI, el principio de unidad de la jurisdicción, presupuesto de todo Estado de derecho, exige la articulación de todos los jueces de tutela a las medidas y remedios ordenados por ese Tribunal para su superación. Es decir, cuando un juez de tutela decide un asunto sobre el cual se ha declarado la existencia de un ECI, como en el caso de cárceles o de desplazamiento forzado, le asiste un deber adicional que consiste en la obligación de fallar, de manera congruente, con lo que ha dispuesto la Corte en el marco del ECI. Lo contrario podría amenazar la garantía del acceso a la justicia de quienes acuden a la acción de tutela ante la posible violación de sus derechos, en virtud del problema estructural que originó la declaratoria del ECI, el cual, precisamente debido a su complejidad, puede persistir en el tiempo pese a las órdenes de la Corte y tardar en mostrar avances en su superación.

En el caso de las personas privadas de la libertad, la declaratoria del ECI en el sistema carcelario desde 1998, y nuevamente en los años 2013 y 2015, ha implicado la “judicialización del mundo penitenciario” (Ariza y Torres, 2019) y la consecuente atadura del devenir de la prisión al enfoque asumido por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento, lo cual puede tener importantes reparos17, pero también desafíos, algunos de los cuales se dejan enunciados a continuación.

En primer lugar, como se ilustró con el Auto 548 de 2017, la declaratoria de un ECI no resuelve, en el corto plazo, el problema de violación de derechos que origina la situación contraria al orden constitucional, lo que mantiene latente la posibilidad de que la población afectada acuda a la vía judicial para buscar el amparo individual de sus derechos. Es un reto entonces, tanto para la Corte Constitucional como para todos los jueces, mantener la coherencia en las órdenes complejas y de política pública proferidas por la primera, y las órdenes simples, expedidas por los segundos, en situaciones concretas.

Y es un reto porque tal armonización entre remedios implicaría que, por una parte, todos los jueces conozcan y comprendan las complejas medidas dispuestas por la Corte Constitucional en todos los escenarios en los que ha declarado un ECI y, por otra parte, que las salas de seguimiento, a su vez, conozcan las órdenes emanadas por los jueces de instancia en el marco del ECI. Esto puede implicar dificultades por la carga de trabajo de unos y otros, así como por los problemas para que la información sobre las decisiones judiciales circule de manera rápida y fluida. En tal sentido, sería conveniente que el Consejo Superior de la Judicatura incluyera los temas abordados en los distintos ECI en las capacitaciones realizadas a los servidores judiciales, para que apoyara la difusión de los autos de seguimiento y la forma en que todos los jueces deben articularse a las medidas allí ordenadas.

Pero el reto no es solo para los jueces de tutela, también lo es para las entidades del gobierno implicadas en el ECI, en tanto pueden ser destinatarias de órdenes contradictorias entre jueces de distintos niveles, lo que les obliga a enfrentar una situación incoherente de difícil solución.

Un ejemplo de ello ocurrió en el marco del ECI penitenciario y carcelario con la aplicación de la regla de equilibrio decreciente, ordenada por la Sentencia T-388 de 2013 que declaró el ECI, debido a que, dicha medida, generó en la práctica un cierre de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, lo que trasladó el problema de hacinamiento a los centros de reclusión transitoria, como es el caso de las estaciones de policía. En el Auto 110 de 2019, se narra la situación de la directora de la regional Noroeste del INPEC, quien “solicitó ‘información frente a varios fallos de tutela que se contradicen entre sí’ y que dificultan la gestión de esa regional” (Corte Constitucional, Auto 110 de 2019).

En particular, la directora se refirió a 21 sentencias de tutela que le ordenaban a esa regional del INPEC recibir a los detenidos de los centros de reclusión transitoria en los establecimientos carcelarios, mientras que, de manera estructural en el marco del ECI, la Corte Constitucional le había ordenado no recibir más personas si no había cupos para ello (aplicar la regla de equilibrio), lo que resultaba claramente contradictorio. Por lo que, en el Auto 110 de 2019 la Sala Especial de Seguimiento decidió someter dicha regla al juicio de proporcionalidad y, más recientemente, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó su suspensión (Corte Constitucional, Sentencia SU-122 de 2022).

Finalmente, la articulación entre los remedios judiciales en el marco de un ECI también es un reto para los órganos de control y para las organizaciones de la sociedad civil partícipes del ECI, porque puede implicar la ampliación del seguimiento en sus distintos niveles, ello con el fin de verificar si los avances en lo estructural, efectivamente están impactando en la vida de las personas afectadas, en lo particular. De ahí la importancia de involucrar en los procesos de seguimiento a los ECI a organizaciones sociales y a universidades que tengan incidencia en los territorios y que puedan aportar a una mayor descentralización del seguimiento con información local sobre la evolución de los problemas subyacentes al ECI.

Lo cierto es que la garantía de la dimensión estructural de los derechos, a partir de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional cuando declara un ECI, no debería competir con su protección individual a través de sentencias de tutela, en tanto hay derechos subjetivos comprometidos que no pueden quedar suspendidos mientras se adelantan los procesos presupuestales y normativos necesarios para su protección general. Lo que debería ocurrir, más bien, es que, en la medida en que avancen las acciones para superar el ECI, la población afectada tenga menos motivos para acudir a la acción de tutela para la protección de sus derechos en su situación particular. De ahí la necesidad de emprender estudios empíricos que permitan valorar el impacto de las declaratorias del ECI y de sus procesos de seguimiento, en el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Ariza, L. y Torres, M. (2019). Constitución y cárcel. La judicialización del mundo penitenciario en Colombia. Revista Direito e Praxis, 10(1), 630-660. https://www.scielo.br/j/rdp/a/VFxVp8mw8ZbxvMRxzbkjMwj/?lang=es

Azula Camacho, J. (2010, 1936). Manual de derecho procesal (Tomo I. Teoría General del Proceso) (10.a Ed.) Bogotá: Temis.

Birgin, H. y Gherardi, N. (2012). La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación y Editorial Fontamara.

Cano Blandón, L. F. (2014). La narrativa de las políticas públicas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Revista Papel Político 19(2), 435-458.

Cappelletti, M. y Bryant, G. (1996). El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. México: Fondo de Cultura Económica.

Colombia. Corte Constitucional. (26 de enero de 2009). Auto 004 de 2009. [MP. Manuel José Cepeda Espinosa].

Colombia. Corte Constitucional. (23 de julio de 2012). Auto 173 de 2012. [MP. Luis Ernesto Vargas Silva].

Colombia. Corte Constitucional. (12 de octubre de 2017). Auto 548 de 2017. [MS. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Colombia. Corte Constitucional. (22 de febrero de 2018). Auto 121 de 2018. [MP. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Colombia. Corte Constitucional. (11 de marzo de 2019). Auto 110 de 2019. [MP. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Colombia. Corte Constitucional. (9 de diciembre de 1996). Sentencia T-706 de 1996. [MP. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Colombia. Corte Constitucional. (28 de abril de 1998). Sentencia T-153 de 1998 [MP. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Colombia. Corte Constitucional. (9 de agosto de 2001). Sentencia C-836 de 2001. [MP. Rodrigo Escobar Gil].

Colombia. Corte Constitucional. (15 de noviembre de 2001). Sentencia C-1195 de 2001. [MP. Manuel José Cepeda Espinosa y MP. Marco Gerardo Monroy Cabra].

Colombia. Corte Constitucional. (29 de mayo de 2002). Sentencia C-426 del 2002. [MP. Rodrigo Escobar Gil].

Colombia. Corte Constitucional. (22 de enero de 2004). Sentencia T-025 de 2004. [MP. Manuel José Cepeda].

Colombia. Corte Constitucional. (16 de junio de 2010). Sentencia T-479 de 2010. [MP. Carlos Henao].

Colombia. Corte Constitucional. (28 de junio de 2013). Sentencia T-388 de 2013. [MP. María Victoria Calle Correa].

Colombia. Corte Constitucional. (16 de diciembre de 2015). Sentencia T-762 de 2015. [MP. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Colombia. Corte Constitucional. (10 de julio de 2018). Sentencia T-267 de 2018. [MP. Carlos Bernal Pulido].

Colombia. Corte Constitucional. (28 de agosto de 2018). Sentencia T-345 de 2018. [MS. Gloria Stella Ortiz Delgado].

Colombia. Corte Constitucional. (14 de abril de 2021). Sentencia SU-092 de 2021. [MP. Alberto Rojas Ríos].

Colombia. Corte Constitucional. (27 de enero de 2022). Sentencia SU-020 de 2022. [MP. Cristina Pardo Schlesinger].

Colombia. Corte Constitucional. (31 de marzo de 2022). Sentencia SU-122 de 2022. [MP. Diana Fajardo Rivera, MP. Cristina Pardo Schlesinger y MP. José Fernando Reyes Cuartas].

Courtis, C. (2006). El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación dogmática. En C. Courtis y M. Atienza (coords.), Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica (pp. 105-156). Madrid: Trotta.

Giraldo-Viana, K. (2021). Cárceles para mujeres: la necesidad de implementar el enfoque de género en el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en Colombia. Estudios de Derecho, 78(171), 88-116.

González Granda, P. (2021). El Poder Judicial en el marco del principio de unidad y del Estado de las Autonomías. Revista Jurídica de la Universidad de León, 8, 377-400. https://bit.ly/3WZpGPm

Pérez, L. (2021). La Investigación jurídica. Métodos, técnicas e instrumentos científicos. Bogotá: Leyer.

Quinche Ramírez, M. F. (2011). La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Bogotá: Temis.

Quintero, B. y Prieto, E. (2008). Teoría General del Derecho Procesal (4.a ed.). Bogotá, Temis.

Quintero, J., Navarro, A. y Meza, M. (2011). La figura del estado de cosas inconstitucionales como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, 3(1), 69-80. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4767667

Mesa Calle, M. C. (2004). Derecho procesal civil. Medellín: Diké.

Nieva Fenoll, J. (2014). Derecho Procesal I (Introducción). Madrid: Marcial Pons.

Rodríguez Garavito, C. y Rodríguez Franco, D. (2010). Corte de cuentas: Cómo la Corte Constitucional Transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Dejusticia.

Rosero Rico, D. (2014). La unidad de la jurisdicción en el estado colombiano. Una mirada a partir de la Constitución Política de 199. Diálogos de Derecho y Política, (13), 25-46. https://revistas.udea.edu.co/index.php/derypol/article/view/19901

Notas al pie:

1Abogado de la Universidad EAFIT. Correo electrónico: samumart@hotmail.com

2Profesora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Correo electrónico: luisa.cano@udea.edu.co Grupo de investigación Gobierno y Asuntos Públicos.

3Sentencia T-025 de 2004.

4Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.

5Tales características son: “(i) la existencia de una vulneración masiva y sistemática de varios derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar sus derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la falta expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades. Lo anterior, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial” (Corte Constitucional, Sentencia SU-020 de 2022) (Salvamento parcial de voto de las magistradas Gloria Stella Ortiz y Paola Meneses).

6Los casos estructurales se caracterizan por: “(i) La afectación a un número amplio de personas que alegan la violación de sus derechos, ya sea directamente o a través de organizaciones que litigan su causa, (ii) Se involucran varias entidades estatales como demandadas por ser responsables de fallas sistemáticas de políticas públicas y (iii) La protección de los derechos implica que se emitan órdenes de ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye a varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a toda la población afectada” (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010, p. 435).

7Se incluyen las sentencias T-762 de 2015 y SU-122 de 2022 que, aunque no declararon el ECI, en el primer caso, reitera la declaratoria en el tema penitenciario y carcelario y, en el segundo, extiende tal situación inconstitucional a los lugares de reclusión transitoria.

8Salvamento parcial de voto de las magistradas Gloria Stella Ortiz y Paola Meneses.

9Según el art. 116 de la Constitución “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar (…)”.

10Como señala Rosero Rico (2014) “cuando la Constitución Política se refiere a las cuatro jurisdicciones -ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional y especiales-, se entenderá que simplemente son competencias de áreas en las que el conflicto ha de dirimirse y que deba juzgarse por la función jurisdiccional que es la del Estado, así se ejerza en diferentes ámbitos o áreas del saber jurídico, puesto como se vio al principio la función jurisdiccional es emanada por el Estado uniformemente” (p. 42).

11Según el Auto 121 de 2018, los roles de la Corte en el seguimiento se concentran en “(i) orientar el seguimiento y dar pautas a las entidades encargadas del mismo; (ii) adoptar las medidas necesarias para desbloquear las inercias administrativas, normativas o presupuestales que impiden el goce efectivo de derechos cuando, pese a la intervención de los organismos de control, tales bloqueos persisten; y (iii) verificar el impacto de la política pública en el goce efectivo de derechos con miras a evaluar la superación del ECI”.

12Citado por el Auto 548 de 2017, corchetes añadidos.

13La Constitución colombiana consagra tal derecho en los siguientes términos: “ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

14“La Corte tiene establecido que el ingreso del individuo a la cárcel, como detenido o condenado, implica que entre este y la administración penitenciaria y carcelaria se trabe una relación de especial sujeción que se caracteriza porque el interno queda enteramente cobijado por la organización administrativa. A diferencia de la relación que existe entre el Estado y un particular que no ha sido objeto de detención o condena, entre la administración y el recluso se configura una relación en la cual la primera adquiere una serie de poderes particularmente intensos que la autorizan a modular y limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los internos” (Corte Constitucional, Sentencia T-706 de 1996) (negrilla fuera de texto).

15 La Sentencia T-025 de 2004, que declaró la existencia de un ECI originado en la grave situación de la población desplazada en el país, ha tenido seguimiento por parte de la misma Corte Constitucional a través de su sala especial de seguimiento.

16En similar sentido lo señala la Sentencia T-267 de 2018 en los siguientes términos: “Las decisiones emitidas por el juez de tutela deben armonizarse y articularse, en su contenido y en sus órdenes, a la estrategia judicial de superación del estado de cosas inconstitucional prevista por este Tribunal. No pueden, a contrario sensu, desconocerla, contradecirla, asumirla motu propio, ni valerse de ella para omitir sus deberes constitucionales frente a los derechos fundamentales de quienes componen la población carcelaria”.

17Para una crítica general al seguimiento véase: Ariza, L. y Torres, M. (2019). Constitución y cárcel. La judicialización del mundo penitenciario en Colombia. Revista Direito e Praxis, 10(1), 630-660. Sobre la insuficiencia de los temas abordados en el seguimiento véase: Giraldo-Viana, K. (2021). Cárceles para mujeres: la necesidad de implementar el enfoque de género en el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria en Colombia. Estudiosde Derecho, 78(171), 88-116.