Normative responses to the delinquency problem in Santa Fe, Viceroyalty of New Granada. An Approach to the origins of the penal question in Colombia

Carlos Alberto Toro Silva**

*Artículo de investigación. Resultado de la tesis doctoral en Historia: Política penal contra los hurtos, justicia ordinaria y delincuencia patrimonial. Santa Fe-Bogotá, 1739-1836 (Universidad de los Andes, 2019), financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias (hoy Ministerio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación).

**Abogado de la Universidad del Cauca, Colombia. Magíster

y Doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Investigador

independiente. Correo electrónico: [email protected] ORCID:

0000-0002-2401-1404

Resumen

El presente artículo examina las disposiciones normativas contra la delincuencia en Santa Fe, Virreinato de la Nueva Granada, enfatizando en el problema de los hurtos. Se muestra que estos delitos empezaron a ser percibidos por parte de las autoridades locales y monárquicas como un problema social que podía solucionarse y prevenirse por medio de una justicia ordinaria más efectiva y el uso de castigos utilitarios. El artículo argumenta que, en esta política penal incipiente, que incluía disposiciones generales de la Corona y medidas locales, están las raíces de lo que más adelante sería la cuestión penal en Colombia.

Palabras clave: política penal, cuestión penal, derecho penal, Virreinato de la Nueva Granada, delitos.

Abstract

This article examines the regulatory provisions against crime in Santa Fe, Viceroyalty of New Granada, emphasizing the problem of theft. It shows that these crimes began to be perceived by local and monarchical authorities as a social problem that could be solved and prevented through more effective ordinary justice and the use of utilitarian punishments. The article argues that in this incipient criminal policy, which included general provisions of the Crown and local measures, are the roots of what would later be the penal question in Colombia.

Keywords: criminal policy, penal question, criminal law,

Viceroyalty of New Granada, crimes.

La cuestión penal ha estado presente en Colombia prácticamente desde sus inicios como República, aunque su percepción por parte del público haya sufrido variaciones a lo lar-go del tiempo. No solo después de las guerras de Independencia la situación de desorden y aumento de la delincuencia había dado lugar a una legislación penal transitoria en contra de los ladrones y grupos disidentes (Toro Silva, 2021), sino que, de hecho, el Có-digo Penal de 1837 fue el primero en el país, lo que indica la importancia que esta rama del derecho tenía para los primeros gobiernos colombianos como medio de control so-cial. Sin embargo, como se verá en este artículo, desde el Virreinato de la Nueva Granada habían empezado a surgir preocupaciones análogas sobre el delito, particularmente los hurtos, como un problema social que requería intervenciones por parte de las autorida-des, no solo para su represión, sino también para su prevención, más allá de la aplicación por parte de los jueces de la tradicional legislación española de las Siete Partidas y la Recopilación de 1567. Esta política penal estaba enmarcada y limitada por la cultura ju-rídico-política de Antiguo Régimen del Virreinato, lo que significa que estaba expresada en términos distintos del lenguaje jurídico-político de los primeros gobernantes republi-canos (inspirados en los modelos revolucionarios norteamericano y francés). Sin em-bargo, a pesar de estas diferencias, hubo una continuidad en las formas en que ambos gobiernos percibían el problema de los delitos más comunes y —en principio— sin con-tenido político como los hurtos. Que desde el Virreinato estos delitos empezaran a ser entendidos como un problema de índole social significa, además, que la secularización del delito; es decir, su separación con respecto al pecado había empezado mucho antes del Código Penal de 1837.

Así, este artículo analiza las disposiciones normativas contra la delincuencia, particularmente los hurtos en Santa Fe en el Virreinato de la Nueva Granada. En otras palabras, estudia la política penal en este contexto para mostrar cómo la cuestión penal en Colombia en realidad hunde sus raíces en el periodo colonial, aunque el término no apareciera de forma explícita. El trabajo se enfoca en el caso de las medidas tomadas con respecto a su capital, Santa Fe, a partir de la consideración inicial de que los cambios y continuidades en la cultura jurídica y política pueden observarse de forma más notoria comenzando por las regiones más centrales en términos político-administrativos de una organización política, como efectivamente sucedió en este caso. Asimismo, el artículo también busca ilustrar sobre algunos aspectos de la cultura jurídica del Virreinato de la Nueva Granada, como, por ejemplo, la manera de entender las formas de creación de las diferentes disposiciones normativas. Es necesario aclarar que el artículo no se refiere a la efectividad de las medidas mencionadas, puesto que su objeto es, como se ha señalado, dar cuenta del surgimiento de un nuevo problema social con implicaciones jurídicas: el delito como problema social.

El periodo de la investigación corresponde al Virreinato de la Nueva Granada, establecido en 1739 en el marco de las reformas borbónicas. La región de Santa Fe se caracterizaba en ese entonces por el incremento de la población y por su economía basada en las actividades agropecuarias (Safford & Palacios, 2002, p. 43). En esta región los diferentes grupos sociales indígenas, mestizos y blancos tenían en la práctica relaciones más frecuentes de la que habrían sido deseables para la Corona española, lo que daba lugar a frecuentes conflictos sociales (Herrera Ángel, 2014).

De igual modo, este territorio formaba parte de un imperio, el español, desde donde se definían jurídicamente los delitos, por lo que estos no eran un fenómeno que pueda entenderse solo en términos regionales. El significado de las transgresiones para las autoridades gubernamentales neogranadinas dependía del conjunto de ideas y creencias sobre el delito y el castigo, en este caso de Antiguo Régimen, cuyo contexto de influencia era más amplio, incluso que el de la propia organización política. Las disposiciones de política penal y el funcionamiento de la justicia eran expresión de esa cultura jurídica de mayor alcance, por más que los jueces locales pudieran tener intereses o preocupaciones propios.

Los siglos XVIII y XIX son el periodo de aparición de los Estados modernos. Este proceso comenzó en el contexto del Antiguo Régimen europeo con una mayor concentración de los medios de dominación por parte de las monarquías absolutas, lo que implicaba, como señala Garriga (2007, pp. 69-72), nuevos dispositivos del soberano para facilitar una acción de gobierno más directa y administrativa sobre el espacio político, además de una creciente igualdad jurídica de los súbditos frente al Rey (Heller, 1997, pp. 152-153). De todos modos, el proceso de estatalización en ningún caso fue absoluto. Las reformas políticas penales de los nuevos Estados se encontraban con límites que no podían borrarse de golpe, lo cual era particularmente cierto para los Estados con recursos escasos como las repúblicas hispanoamericanas surgidas a partir de las antiguas divisiones administrativas españolas.

También es necesario recordar que las últimas décadas del Virreinato se enmarcan dentro de la “Era de la revolución” (ca. 1760-1850), en la que tuvieron lugar cambios de gran alcance en Occidente, como la Revolución Industrial inglesa y Revolución francesa (Uribe-Urán, 2000, p. 426), así como la Revolución estadounidense (Revolución de las Trece Colonias). Según Uribe-Urán (2000, pp. 426 y 427), estos eventos influyeron en transformaciones económicas, sociales y políticas en el resto del mundo, como, por ejemplo, el nacimiento de una esfera pública de opinión en la América española desde finales del periodo Colonial. Este cambio implicaría después de las Independencias, como señala el mismo Uribe-Urán (2006), una “gran transformación” del derecho y la “cultura legal” en Hispanoamérica a partir de la separación de lo público y lo privado y la adopción de constituciones y códigos.

Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad de enmarcar la situación particular de Santa Fe en un contexto de mayor alcance, el presente artículo tiene una estructura que va de lo más general al caso particular. En primer lugar, se referirá a las nociones de cuestión penal y política penal. En segundo lugar, se explicarán algunos aspectos generales de la política penal de la Corona española con respecto al Virreinato de la Nueva Granada. Y, en tercer lugar, se revisarán las percepciones oficiales con respecto a los hurtos en Santa Fe, y finalmente se estudiarán las disposiciones normativas que tomaron las autoridades para resolver este problema. La investigación se basó en textos de la época, como los informes de los virreyes, así como otros documentos y disposiciones normativas que se conservan en el Archivo General de la Nación3.

La cuestión penal surgió en Europa a finales del Antiguo Régimen (Robert, Lévy y Verger, 1990). Esta involucraba, en términos generales, una serie de problemas diferenciados en la sociedad sobre los cuales los detentadores del poder político buscaban intervenir a través de diferentes medidas enmarcadas dentro de la justicia criminal y sobre los cuales comenzaba a existir un público capaz de formarse una opinión sobre ellos. En el caso de la España ilustrada del siglo XVIII, la cuestión penal iba acompañada del problema de la beneficencia. debido, por una parte, a la relación que algunos autores observaban entre la pobreza y los robos, y, por otro lado, al interés creciente por “humanizar” el derecho y la justicia penales bajo la influencia de Cesare Beccaria entre algunos juristas españoles (Sarrailh, 1979).

La aparición de la cuestión penal tuvo lugar a partir de las reflexiones ilustradas sobre el poder punitivo. Se observa, por ejemplo, en las obras de lo que Pavarini (2002) llama las primeras formas de conocimiento criminológico, que a su juicio se desarrollaron “como teoría política, como discurso acerca del buen gobierno, acerca de las riquezas de las naciones, sobre los modos de preservar el orden, la concordia, la felicidad pública” (p. 27). Según Venturi (2014), el problema del poder punitivo en el pensamiento ilustrado; es decir, la cuestión penal, involucraba tanto la discusión de principios como la consideración de problemas concretos, como se ve el caso de la obra de Beccaria. Para este autor, el problema del poder punitivo no podía “no involucrar la cuestión del vínculo entre individuo y sociedad, a la vez que está en estrecha conexión con la historia específica de los métodos, los ejemplos, los instrumentos y las prácticas, así como la de los pequeños cambios” (Venturi, 2014, p. 168). Los juristas ilustrados empezaron a referirse a cuestiones de política criminal como la utilidad de las soluciones penales y surgieron también cuestiones nuevas:

“Como la del ”humanitarismo”, que no van a responder tanto a un aumento de sensibilidad moral como a un mayor sentido social de la responsabilidad que van cobrando los juristas respecto de sus propias opiniones; y es que su discurso [se fue transformando] en un instrumento de disciplina social. (Hespanha, 1993, p. 208)

En Europa la progresiva especialización de lo penal se manifestó en el tránsito de la justicia vindicativa como criterio rector de la persecución de los delitos, a la disciplina social del despotismo ilustrado monárquico en el siglo XVIII. Este cambio implicó una represión más efectiva de los delitos y la creación de nuevas disposiciones normativas con contenido específicamente penal, como los códigos (Hespanha, 1993). Los desarrollos teóricos del derecho penal de la segunda mitad del siglo XVIII se situaban en contraposición a la justicia criminal del Antiguo Régimen a partir de ideas como el principio de legalidad, que a su vez expresaba la progresiva centralización normativa en los Estados y la búsqueda de “humanización” de la justicia penal (Baratta, 2002, p. 24).

Así, en el siglo XVIII aparecieron los “materiales” que más adelante reorganizarían los Estados europeos en sus sistemas penales: las monarquías pretendieron resolver, de una forma progresivamente intervencionista en la sociedad, problemáticas como la gestión de la pobreza, la organización de los primeros cuerpos de policía (como en Francia) y de la justicia, los castigos legales, entre otras, que más adelante implicarían la implantación de soluciones diferentes durante la “construcción de lo penal” en el siglo XIX (Robert et al., 1990).

Lo anterior ayuda a entender que un problema en apariencia tan insignificante como la delincuencia en una ciudad de un territorio aislado dentro de un virreinato y luego en un Estado incipiente, en realidad se comprende dentro de procesos de alcance mucho mayor. Ahora bien, es cierto que las implicaciones sociales de la delincuencia tendían a limitarse ante todo al territorio en el que ocurría (a diferencia de otro tipo de fenómenos), pero estas particularidades también interesan desde un punto de vista histórico, puesto que, por más que los cambios políticos y jurídicos tendieran a una creciente racionalización formal del derecho y de las instituciones, no podían manifestarse por igual en todos los contextos. Por ejemplo, en el caso del Virreinato de la Nueva Granada los cambios en la esfera jurídico-penal no podían tener el mismo alcance que en Europa, a pesar de las políticas borbónicas que buscaba un control más efectivo sobre sus territorios americanos.

Esta política monárquica buscaba un control más efectivo sobre la población y las ciudades, lo que se manifestó en disposiciones para la buena administración de justicia, para la organización de ciudades importantes como Santa Fe y el incremento de los agentes de la justicia ordinaria. El término política penal no es propio de esa época, cuando lo penal en América no constituía una esfera de actuación del Estado claramente diferenciada en términos funcionales. Todo lo relacionado con el delito y el castigo se enmarcaba dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, que incluía también las causas civiles (conocidas por los mismos jueces). Sin embargo, la noción de política penal ha sido utilizada en estudios sobre las épocas Moderna y Contemporánea europeas que se refieren al vínculo de la justicia criminal con los fines más generales de una organización política monárquica, cuya esfera de actuación crecía proporcionalmente con el debilitamiento de la sociedad corporativa y estamental hasta el siglo XVIII. Y, además de lo anterior, expresan la aparición, en ese mismo siglo, de un conjunto de ideas acerca del delito y el castigo que pretendían diferenciarse de las propias del Antiguo Régimen (por ejemplo, Emsley, 2007 y, para el caso español, Tomás y Valiente, 1969).

La política penal se deriva del orden político y social dentro del cual actúan los gobernantes. Tomás y Valiente (1969), en este sentido, mostró que la política penal de la monarquía absoluta, cuya cohesión interna coincidía con su unidad religiosa, se enmarcaba en el proceso de afirmación de su propio poder frente al de otros que iban quedando subordinados a ella, como el de la nobleza. Estos fines generales explican las prioridades de esa política penal, que eran, en términos generales, la afirmación del poder punitivo real a través de la centralización del control del delito y la seguridad interna del territorio. A su vez, estas prioridades se concretaban en la represión de los actos que obstaculizaban en mayor medida los fines de la monarquía; así, por ejemplo, las venganzas privadas fueron cada vez más controladas y aumentó la represión de robos y asaltos cometidos en los campos gracias a la creación de las hermandades.

La obra de Tomás y Valiente se enfoca en los territorios de la península ibérica, así que, teniendo en cuenta las dimensiones de la monarquía española, habría que preguntarse sobre si existió una política penal para sus territorios ultramarinos4. La respuesta parece afirmativa al considerar las diversas cédulas reales y otras disposiciones sobre delitos y delincuentes expedidas para los reinos de Indias desde el siglo XVI. Asimismo, la extensa historiografía sobre el delito y la justicia en las antiguas colonias ha mostrado la tendencia hacia una mayor represión de los delitos y un incremento de los agentes de la justicia durante el periodo de los Borbones, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Estos cambios, de todos modos, ocurrían de forma desigual en los diversos territorios: la justicia real estaba tenía una presencia más efectiva en las zonas urbanas de mayor importancia política por motivos como la presencia en ellas de una Real Audiencia5.

Las disposiciones normativas y la literatura secundaria muestran, además, que existían ciertos delitos cometidos en América que tenían un interés especial para la Corona. Se trata de los delitos que afectaban la Real Hacienda, en general, los más perseguidos en América durante el periodo Colonial (Domínguez Ortega, 1999), y entre los que se destacaba el contrabando (Escobedo Romero, 2000, p. 699). Cabe señalar que, luego de la fragmentación feudal, en la Edad Media europea comenzó un proceso tanto de centralización de los medios materiales de poder como de progresiva especialización y diferenciación de funciones dentro de las unidades más centralizadas, como la monarquía católica española. En este caso, una de las principales causas del proceso fue la colonización del Nuevo Mundo, que orientó la actuación del “Estado” en direcciones novedosas y a una mayor diferenciación de los “ramos, cosas o negocios”, aunque en la práctica no siempre era tan clara la distinción entre negocios como los de justicia y gobierno (García Gallo, 1987, pp. 759-776). La persecución de los delitos contra la Real Hacienda era un problema tanto de la justicia ordinaria (al igual que cualquier otro delito), como de gobierno y hacienda, por el tipo de intereses que ponían en peligro, pero esto no quiere decir que los atentados contra los bienes de particulares constituyeran una actividad secundaria. Aunque con razones de peso podría afirmarse que el vínculo por excelencia entre América y la península eran las importaciones y exportaciones en un contexto de monopolio comercial en favor de la segunda, el gobierno seguía cumpliendo con respecto a la población la función básica de administrar justicia siguiendo los mismos principios que en España. En ese sentido, a pesar del interés que la Corona tenía en proteger la Real Hacienda, la resolución de todas las causas criminales formaba parte de la política penal, puesto que a través de sus decisiones los jueces contribuían a la conservación del orden social a través de la satisfacción de la vindicta pública.

El ámbito de la política penal para las colonias españolas coincide con lo que señala Germán Colmenares acerca del análisis del “fenómeno político” en el periodo Colonial, que, como indica, comportaba tres niveles (Colmenares, 1998). El primero, referido a las políticas gestadas en la metrópoli, cuya aplicación operaba a través del Consejo de Indias. El segundo, desarrollado en los organismos superiores de gobierno en ultramar, como la Real Audiencia y sus miembros, los virreyes, capitanes, generales, entre otros. El tercer nivel era el de las instancias locales de poder que, en palabras de Colmenares (1998), era de “un equilibrio perpetuamente inestable entre las exigencias de la Corona, y una manera de reconocimiento a la influencia no institucionalizada de las oligarquías locales” (p. 78).

Entre las disposiciones normativas para los asuntos penales, estaban, en primer lugar, las leyes producidas en el nivel superior, como las cédulas reales, además de las recopilaciones de derecho castellano, referidas a esas materias. Como señala García Gallo (1972), desde el siglo XVI el término ley incluía toda clase de disposiciones escritas (Provisiones, Cédulas, Ordenanzas, Instrucciones, Cartas Reales), como las que se encuentran recopiladas en cuerpos como las leyes de Indias [y de Castilla antes de aquellas] (p. 172). Estas disposiciones podían referirse a problemas concretos y circunstanciales o expresar fines generales de la Corona como la buena administración de justicia. Asimismo, los organismos superiores de gobierno de cada reino, es decir las Audiencias y virreyes, también elaboraban disposiciones en ese sentido para sus territorios. Finalmente, los cabildos de las ciudades también se ocupaban de asuntos criminales en sus respectivas repúblicas6 al juzgarlos por medio de sus alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, quienes contaban con un amplio margen de arbitrio para sus actuaciones.

Con lo anterior no se pretende afirmar que la relación entre los tres niveles hubiera sido siempre puramente “vertical”, en el sentido de que el nivel local; es decir, el de las ciudades, no fuera más que el último eslabón de una cadena institucional coherente, limitado a aplicar las disposiciones superiores, pues estas instancias tenían sus propios intereses que podían o no coincidir con las políticas más generales (sobre esto, véase Agüero, 2008, pp. 29-46). Además, resulta necesario tener en cuenta la constitución propia de una sociedad como la del Nuevo Reino de Granada en donde, aunque formara parte de una estructura jerárquica dentro de una institución política mayor (la monarquía), los espacios municipales o Repúblicas contaban con iurisdictio; o sea, con la facultad de administrar justicia en nombre del rey (Agüero, 2008, pp. 33-35), lo cual tenía lugar en cada caso en función de intereses ante todo locales.

Hay que tener en cuenta que Santa Fe, dentro de cuya jurisdicción se incluían los corregimientos de Bogotá, Bosa, Zipaquirá, Chocontá, Ubaté, Cáqueza y Pasca, como capital estaba en una situación particular en comparación con otras ciudades del virreinato, al coincidir dentro de ella las principales autoridades del gobierno colonial: el virrey (desde 1739) y la Real Audiencia (desde 1549). Por esta misma situación, al igual que en otras capitales virreinales, en esta ciudad la política penal monárquica tuvo implicaciones más visibles que en otros lugares, particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII, como se verá. Estas medidas eran llevadas a cabo en el marco de un proceso reformador de mayor alcance de dentro de la monarquía borbónica, dirigido a una ampliación de la esfera de actuación de la monarquía a través de sus agentes jurisdiccionales.

La buena administración de justicia era tradicionalmente una idea central para la monarquía, interesada en proteger a través de ella los intereses de los vasallos, y, particularmente durante el periodo de reformismo borbónico buscaba convertirla en un medio para una presencia más efectiva de su autoridad. Así, en este periodo, la Corona se interesó por un mayor control de los delitos, una justicia más efectiva y un mayor control gubernamental sobre ella. Esta tendencia, general para todos los dominios españoles, se observa en las cédulas reales con contenido penal para el Nuevo Reino de Granada. Estas disposiciones podían referirse a problemas concretos y circunstanciales, o expresar fines generales de la Corona, como la buena administración de justicia.

Una novedad del reformismo borbónico estuvo en el deber que la Corona estableció para los virreyes de vigilar la administración de justicia . Así, en diversas ocasiones desde la metrópoli se encomendó de una manera especial a los nuevos virreyes neogranadinos “que entre las obligaciones propias de su cargo considerasen como una de las más importantes el cuidado de que en las Provincias de su jurisdicción, imperase una administración de justicia recta y eficaz” (Ots Capdequí, 1946, p. 43). Esta orden resulta de especial importancia, pues expresa el interés monárquico por un control de la actividad judicial que fuera más allá de la tradicional obligación de los jueces ordinarios de consultar con la Real Audiencia las sentencias por delitos castigados con pena corporal. Es decir, la Corona señalaba un nuevo control de índole “administrativa” sobre los jueces buscando un conocimiento más directo de la actividad judicial.

Aunque las disposiciones con contenido penal podían tener por objeto un control más eficaz de los delitos, el criterio a través del cual se veía el problema delincuencial era el de mejorar la justicia. Esto se observa en la primera cédula real en ese sentido para el virreinato, de 7 de agosto de 1739, que se refería a la justicia como el remedio para los delitos. En esta misma disposición el monarca ordenaba al nuevo virrey que se informara y supiera “muy particularmente” qué delitos se habían hecho, por qué no se habían castigado y “hecho diligencia para aver los (sic) culpados”. A lo anterior añadía que:

“Llamadas y oídas las partes a quienes tocare [dispusiera que se hiciera justicia con brevedad] en las Causas Civiles, y en las criminales, de oficio y a pedimento de parte, así contra cualesquiera mis Gobernadores, y Justicia y Oficiales de mi Real Hacienda que hayan sido y sean al presente, como contra cualesquiera personas de cualquier estado, condición, preeminencia y calidad que sean”. (AGN, s.f., AA, Reales Cédulas y órdenes, t. 9, f. 717)

En el texto se observa lo indisociables que eran ambas cuestiones, justicia y delito. También puede verse que el fin de la disposición era que el virrey ejerciera una mayor vigilancia sobre los jueces para que lograran un control más efectivo sobre los delitos. Esta disposición resulta de interés, además, en comparación con el periodo republicano temprano, puesto que en la década de 1820 el gobierno; es decir, el ejecutivo, se arrogó la responsabilidad de vigilar al poder judicial con fines análogos.

Los términos de la cédula de 1739 aparecen reproducidos en las de 18 de abril de 1753 y la del 25 de mayo de 1783 (AGN, s. f., AA, Reales Cédulas y órdenes, t. 14, f. 153r, y AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 17, ff. 709-712, respectivamente). Estas cédulas coincidían aproximadamente con el inicio de los virreinatos de Sebastián de Eslava (1740), José Solís (1753) y Antonio Caballero y Góngora (1783). Es evidente la intención monárquica de dar continuidad a las soluciones antes planteadas: la averiguación de los delitos no castigados, la orden de que se impulsara el inicio de las causas y el castigo de quien hubiera cometido los delitos sin importar de quién se tratara. Nótese que en las anteriores cédulas no hay ninguna referencia a medios diferentes de la buena administración justicia. Los medios dispuestos más adelante para un control más efectivo de los delitos, como la creación de los alcaldes pedáneos y de barrio en 1759 y 1774, respectivamente, eran una extensión de la esfera de la justicia ordinaria.

La fórmula con que inician estas disposiciones confirma que su objeto era el control de los delitos:

Habiendo entendido que en aquellas provincias hay personas que han cometido graves delitos, y que por huir del castigo se han ausentado, y están esparcidos en Provincias, y Ciudades del dicho Nuevo Reino, y otras de la Jurisdicción de Vuestro virreinato.

Sin embargo, en la orden de que se hiciera justicia se incluían las causas civiles además de las criminales. Esto se explica también por las posibilidades de expresión que permitía el lenguaje y la cultura jurídica de este periodo, en el que no existía una jurisdicción penal separada funcionalmente de la civil.

De hecho, el término “civil”, en contraposición a eclesiástico, era otra forma en que el Derecho se refería a la jurisdicción ordinaria. Aunque la cuestión penal como problema gubernamental diferenciado fue apareciendo durante el periodo de transición a la República, y con mayor claridad aún a partir de 1819, ni siquiera con la nueva República llegó a crearse inicialmente una justicia criminal separada de la civil, ni tampoco un cuerpo administrativo de policía. Lo anterior también quiere decir que para este periodo no puede hablarse de la existencia de un “sistema penal”, aunque contenga algunos de sus materiales, el principal de ellos precisamente el aparato jurisdiccional sobre el que a su vez comenzó a edificarse el poder judicial republicano en la década de 1820.

La expresión de la política penal más destacada, desde la obra de Tomás y Valiente, ha sido la del control y los castigos. Pero existía otra, la del perdón. La primacía de los criterios religiosos y de la conservación de la justicia, por encima otro tipo de consideraciones, era una de las razones principales por las que el perdón también formara parte sustancial de la política penal (Tau Anzoátegui, 1992, pp. 339-342). Ahora bien, la política penal real muestra la condición de problema de interés público que tenían los hurtos, puesto que estos tendían a ser excluidos de los indultos generales emitidos por la Corona.

Vale la pena recordar que, dentro del ejercicio de la facultad real de establecer indultos, para el Virreinato de la Nueva Granada se observan dos clases de disposiciones. En primer lugar, los indultos generales relacionados con acontecimientos de especial importancia para la monarquía que motivaran estos actos de liberalidad. Por ejemplo, los indultos generales de 1780 y 1784 para los dominios de América y Filipinas, en los que se exceptuaban los reos por los delitos lesa majestad divina o humana, alevosías, homicidio de sacerdotes, fabricación de moneda falsa, “de incendiario”, extracción de cosas prohibidas del Reino, blasfemia, sodomía, hurto, cohecho, baratería, falsedad, resistencia a la justicia, desafío, mala versación de la Real Hacienda. En esta misma disposición se señalaba que en los delitos con parte agraviada no se concediera el indulto sin previo perdón suyo (AGN, s. f. SC, Real Audiencia, l. 17, ff. 372-373 y AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 17, ff. 744-745).

La inclusión de los hurtos dentro de las excepciones del indulto general indica la gravedad pública que estos delitos tenían para la Corona. Se trataba, de todos modos, de una gravedad de una índole distinta de la de otros delitos, puesto que se derivaba de su condición de problema público (visible en la península desde el siglo XVI) más que por constituir un acto de negación del orden natural, como por ejemplo la sodomía o “pecado nefando”, o político, como los delitos de lesa majestad.

Desde un punto de vista más general, las cédulas reales sobre indultos también ilustran sobre otra característica de la política monárquica frente a las Indias y la cultura jurídica de Antiguo Régimen: la constante actividad legislativa de los reyes desde el siglo XVI sobre las materias más diversas (García Gallo, 1951, pp. 607-730). Una consecuencia de esto era la acumulación normativa, que, a su vez, implicaba correcciones y aclaraciones como las de las cédulas mencionadas. A lo anterior se sumaba el peso del casuismo en la cultura jurídica, expresado en la tendencia a crear de las leyes a partir de un caso concreto (sobre esto, Tau Anzoátegui, 1992). Sin embargo, en estas cédulas resulta notorio lo relativamente general del “caso” a que se referían y en términos iguales en todas ellas, como si no hubiera sufrido modificaciones en el tiempo. Esto también puede indicar una tendencia hacia una mayor generalidad de las leyes.

Durante el siglo XVIII la Corona española implementó medidas análogas a las que había tomado en la península para un mayor control de la población a través de la justicia, lo que incluía una mayor intervención de los jueces para castigar los delitos, pecados públicos y demás excesos. Los términos en que las autoridades percibían el problema del delito no diferían sustancialmente de los que había utilizado la Corona en los siglos XVI y XVII para enfrentarse a los delitos en la Corte de Madrid, con un énfasis mayor ahora en el cumplimiento de los términos del derecho escrito.

La Corona española, motivada por la necesidad de defender sus territorios de los ataques por mar de las potencias enemigas y por su interés en imponer a través del virrey una mayor autoridad real en el gobierno y población del Nuevo Reino de Granada, decidió establecer el Virreinato definitivamente en 1739. Previamente a esa medida, a instancias del virrey Antonio de la Pedroza y Guerrero se había suprimido el primer Virreinato de 1717, el 5 de noviembre de 1723, debido, según dicho virrey, a razones como la pobreza del Virreinato y no haberse podido evitar “los fraudes y algunos desórdenes”. Esta percepción, sobre todo la de la pobreza generalizada, tendía a ser constante en los informes posteriores, en los que, además, se observa la asociación que los gobernantes hacían entre las condiciones del reino, las características de la población y el delito.

Las autoridades del Virreinato de la Nueva Granada percibían el problema del delito en función del interés monárquico de que hubiera un castigo más efectivo a los delincuentes, pero, asimismo, del interés de promover el trabajo en una colonia caracterizada por su pobreza. Así, sus percepciones sobre los delitos en su jurisdicción no eran tanto en el sentido de constituir violaciones a la legislación española, sino más bien a partir de su relación con otros problemas públicos como la vagancia, los vicios y la falta de trabajo en el Reino. Es decir, articulaban sus ideas a partir de las exigencias éticas y utilitarias que orientaban sus actuaciones para solucionar problemas como el de la pobreza y la vagancia.

Así, por ejemplo, Antonio Manso, presidente de la Real Audiencia, explicaba en 1729, que los delitos comunes venían ocurriendo por la falta de dedicación al trabajo. Esto se debía, a su juicio, al descuido de los gobernadores, que habían dejado “emperezar a la gente” y que tanto por esto como por la abundancia de “mantenimientos” no había quien quisiera trabajar, por lo que los oficios mecánicos se encontraban “sin artífices ni oficiales”. De lo anterior se seguía, en su opinión, que la gente común fuera casi toda ociosa y se dedicara “a la rapiña, el hurto y otros delitos consiguientes a estos”. La opinión de Manso refleja, así, las causas sociales, mundanas de los delitos que preocupaban a las autoridades.

La preocupación por los hurtos, su origen y sus posibles soluciones hicieron su aparecieron de forma particularmente visible en los informes del periodo comprendido entre 1772 (año del informe del virrey Pedro Messía de la Cerda) y 1803 (Pedro Mendinueta). En estas décadas no solo tuvieron lugar las reformas promovidas por Carlos III para un mayor control de las colonias, sino que además ocurrieron las expresiones de descontento social más fuertes en el Virreinato de la Nueva Granada, como la Revuelta de los comuneros (1781), derivada de la política fiscal de la monarquía, que generó temores entre las autoridades monárquicas, visibles, sobre todo, en el informe del virrey Antonio Caballero y Góngora. Por el contrario, el problema de los hurtos no era mencionado en el informe del virrey Antonio Amar y Borbón (1810), lo que sin duda se debió al peso creciente de otro tipo de preocupaciones en un contexto ya de crisis de la monarquía e intentos de separación política.

En los informes gubernamentales de la segunda mitad del siglo XVIII se observa, además de la necesidad del castigo ejemplar y utilitario a los ladrones, la cuestión adicional de las causas del delito y el de su prevención. Para los virreyes neogranadinos, la vagancia era la principal causa de los hurtos. Así, por ejemplo, en su informe de 1772, el virrey Messía de la Cerda, relacionaba nuevamente los delitos con la vagancia, el “crecido número de holgazanes disfrazados de pobres” (Colmenares, 1989, t. 1 p. 164), y la falta de trabajo en el reino (Colmenares, 1989, t. 1, p. 218). En este sentido, se quejaba de la “desidia, abandono y flojedad” de los habitantes del territorio, que se entregaban al ocio por disponer de comestibles abundantes; con lo cual en las poblaciones se encontraban:

Muchas gentes sin ocupación ni destino, vagantes y muy nocivas para la sociedad pública, como dispuestas a todo género de vicios, fomentando juegos, riñas y embriagueces, apadrinando esclavos y sirvientes a que es correlativo el mal servicio doméstico en las casas y la deterioración de muchos pueblos, cuyos indios se ausentan y hallan abrigo en poblaciones donde hablan a su libertad, con notorios desarreglos de costumbres. (Colmenares, 1989, t. 1, pp. 217-218)

Esta opinión muestra la preocupación virreinal por una población cuya conducta era nociva a la “sociedad pública”. En esto la percepción del virrey coincidía con la de los miembros de la Real Audiencia y los abogados que actuaban como fiscales en los juicios criminales en primera instancia, para quienes la delincuencia implicaba un atentado contra el cuerpo social.

En el informe del obispo virrey Antonio Caballero y Góngora de 1789 se observa una mayor preocupación por la seguridad interior del Virreinato y una identificación más precisa de los problemas delincuenciales, mientras presentaba una imagen de desorden e inseguridad. En esto debió influir la Revuelta de los comuneros a la que se había enfrentado en 1781. Comenzaba lamentándose por la languidez de las colonias, particularmente la Nueva Granada, donde se dejaban sin trabajar “fertilísimos valles”, mientras al mismo tiempo “se pueblan las montañas ásperas y estériles de hombres criminosos y forajidos, escapados de la sociedad, por vivir sin ley ni religión” (Colmenares, 1989, t. 1, p. 410). Luego se refería a la población sin tierras, los “feudatarios” de los propietarios de grandes tierras, que conformaban una población “vaga y volante”, entregados a la ociosidad, la bebida, juegos y bailes, y cuyos hijos los imitaban, lo que a su juicio iba “precipitando en la misma barbarie de sus primeros habitantes”. Góngora se quejaba, asimismo, de las guaridas de vagos y criminales que había en los alrededores de Santa Fe y otras zonas del Virreinato, llamadas “cancheras”, en donde se cometían, afirmaba, “los más execrables delitos y se forjan y confabulan los robos y raterías y acaso los medios de alterar la tranquilidad pública” (Colmenares, 1989, t. 1, p. 412).

Por el contrario, el virrey Josef de Ezpeleta presentaba en 1796 una imagen, no solo menos dramática, sino incluso de seguridad en el Virreinato, aunque los términos de su informe no variaban sustancialmente comparados con los anteriores. Señalaba que entre los vagos e “individuos dispersos en los bosques”, había “ciertos delincuentes que huían de la justicia”, pero que ese aislamiento los perjudicaba a ellos mismos y no se oía decir que salieran a cometer asesinatos ni robos, a excepción de una u otra cuatrería. Para Ezpeleta era:

Muy digno de observar que en medio de la grande despoblación del Reino, se camina con una seguridad envidiable en otros Reinos más cultos y poblados, en los que acaso peligraría un correo o un peón de a pie, que atraviesa solo y con diez, veinte o treinta mil pesos al hombro, en oro acuñado o barras, desde el centro de la Provincia del Chocó a esta capital, debiendo hacer su camino por la fragosa y solitaria montaña de Quindío. (Colmenares, 1989, t. 2, pp. 206-207).

Ezpeleta expresaba, además, que las penas utilitarias para los vagos (condición que, como se ha visto, tendía a ser el principal origen de los delitos para los virreyes) contribuían a la prevención de los delitos. En su opinión, la recolección de los vagos y su “destino a las armas, obras públicas u otros objetos que les sirven de castigo”, evitaría “que de vagos pasen a delincuentes, y de aquí a forajidos en los montes” (Colmenares, 1989, t. 2, p. 207).

Esta imagen de tranquilidad continuaba en el informe del virrey Pedro Mendinueta en 1803, aunque seguía expresando preocupación por los vagos que se iban “multiplicando insensiblemente” (Colmenares, 1989, t. 3, p. 46). Aun así, a su juicio, los forajidos de los bosques parecían contentarse:

Con vegetar libremente, pues en catorce años no se ha oído decir que turben el sosiego público ni que salgan de sus guaridas a cometer alguna violencia, y yo tengo motivos para ratificar el concepto que en este punto formó mi inmediato antecesor. (Colmenares, 1989, t. 3, p. 56).

Estas opiniones indican la condición de problema público que adquirían los hurtos a ojos de los virreyes. El aspecto trascendental de la transgresión; es decir, la condición de pecado, tenía poca relevancia en su discurso sobre este problema. Para estas autoridades la vagancia; o sea, un problema social que veían como creciente, era el origen de esos delitos. Por ese motivo, como muestra la opinión de Ezpeleta, consideraban que era posible prevenirlos castigando a los vagos con penas utilitarias antes de que se convirtieran en delincuentes. Los castigos para quienes efectivamente cometían hurtos eran también las penas utilitarias, con un importante componente correccional a través de castigos físicos. Es conveniente destacar, además, que a pesar del contexto borbónico en que expresaban sus percepciones sobre el problema, su lenguaje recoge nociones ya presentes en las leyes castellanas, como el vínculo entre pobreza, vagancia y robos, y las propias penas con fines de utilidad pública.

A finales del periodo colonial se observa, en diversas fuentes gubernamentales, una imagen de la capital como un lugar desordenado y en el que aumentaban los delitos. Esta imagen coincidía con una situación regional de aumento de la población mestiza, conflictos por el acceso a la tierra entre esa población y los indígenas (que a su vez disminuían) y creciente establecimiento en la capital de hombres y mujeres de los corregimientos circundantes. El secretario del Virreinato, Francisco Silvestre, por ejemplo, destacaba el desorden de la ciudad en sus Apuntes reservados de 1789. En la capital, a su juicio, no había policía ni quien velara por ella (Colmenares, 1989, t. 2, p. 61), motivo por el cual se había convertido en el “receptáculo donde se hallan a cubierto todos los viciosos de otras partes a más de los propios” (Colmenares, 1989, t. 2, p. 63).

En esto coincidía el secretario con una representación del síndico procurador del cabildo a la Real Audiencia en 1801 para que se cumpliera la Instrucción de vagos de 1774. El procurador aseveraba que, entre las razones para el incremento de la población de la capital, estaban las gentes desconocidas que entraban en ella, de las que no se sabía su origen ni cómo subsistían, y muchas de los cuales podían ser “reos de delitos enormes que refugiados en esta capital como a un lugar de asilo, lo pasen impunemente”. Para el procurador, como tales gentes no avisaban a nadie del motivo de su llegada, los jueces no podían averiguar si eran o no delincuentes, prófugos, si venían “de tránsito con justa y razonable causa o a avencindarse (sic)”. Señalaba que los colonos que iban llegando a la ciudad despoblando y dejando sin trabajar las “provincias comarcanas”, abultaban el “número de los perdidos, de los vagos y delincuentes”, y, en el caso de las mujeres, que en su patria serían “fecundas madres de familias honradas”, llegaban “en tropas” a Santa Fe para vivir “del desorden y de la prostitución”. Abusos como esos, a su juicio, fomentaban en la ciudad la disolución y otros vicios que afectaban “el buen orden de la República”. Ese pueblo ocioso subsistía, en opinión del mencionado procurador, de los “diarios robos domésticos o de las Haciendas cuyos perjuicios son trascendentales a todo público” (AGN, s. f., SC, Policía, l. 11, ff. 243-266). Este texto expresa el origen social que tenían los delitos para el procurador, además de su gravedad como trasgresión que afectaba a la comunidad entera.

Otra explicación para el aumento de los delitos, esta vez de índole espiritual, era la expresada en 1802 por el cabildo de Santa Fe, que vinculaba el desorden de la ciudad a la reducción de la presencia de las autoridades religiosas que venía teniendo lugar. En opinión de los miembros del cabildo, la falta de sacerdotes que padecían desde hacía veinte años debido a la carencia de medios para su sustentación, había:

Entibiado forzosamente la devoción, se ha hecho menos rara la trasgresión del precepto anual, y han faltado aquellas concurrencias y ejercicios devotos que antes eran el consuelo de los buenos cristianos, la destrucción de muchos pleitos, discordias, y enemistades que solía haber en las familias, y la contención de muchos delitos que hoy suelen perturbar la sociedad. (AGN, s. f., SC, Policía, l. 8, ff. 357-359)

Esta opinión muestra el peso que seguía teniendo la dimensión trascendental de la trasgresión entre una población católica como la del Nuevo Reino de Granada. La indisociabilidad delito-pecado en este contexto se observa en los discursos ya mencionados de las autoridades religiosas. Sin embargo, al mismo tiempo, el propio procurador se refería a las causas sociales del delito en términos análogos a los de los virreyes. Esta comprensión social del delito se reflejaba en una justicia ordinaria en la que predominaban las penas utilitarias para los ladrones.

En 1739, año de establecimiento del Virreinato, la Real Audiencia dictó un auto cuyo objeto era señalar unos castigos contra los ladrones de bestias (abigeos) de particular dureza y ejemplaridad. El año no debió ser coincidencia, puesto que la creación del Virreinato tenía que ver con el interés de la Corona por una mayor seguridad del territorio, interna y hacia el exterior. A juicio de los oidores, el abigeato se ejecutaba “con tal frecuencia, que se ha llegado a perder el temor a la ejecución de las penas, no habiendo dehesa, potrero, corral ni estancia donde estuviesen seguros, bueyes, novillos, vacas, mulas y caballos sucediendo lo mismo, para el ganado menor” (AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 12, ff. 386-387). Por este motivo, los que cometieran ese delito merecían castigos que iban, según la gravedad de cada situación, desde la marca con hierro, el destierro y la vergüenza, hasta la horca. El auto también incluía el castigo de la marca contra los ladrones rateros, además de las “penas impuestas por las leyes”.

El auto ordenaba además que se libraran “cartas circulares a las Ciudades, Villas y Corregidores de Naturales para que las publiquen en los Pueblos y se practique a los quince días contados desde su publicación para cuyo efecto se despacha la presente en Santa Fe a [¡] de abril de 1739” (AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 12, ff. 386-387). Se observa entonces que se trataba de una disposición para la totalidad de las regiones del distrito de la Audiencia, cuyo estado de desorden era una preocupación tanto para ese tribunal como para los virreyes.

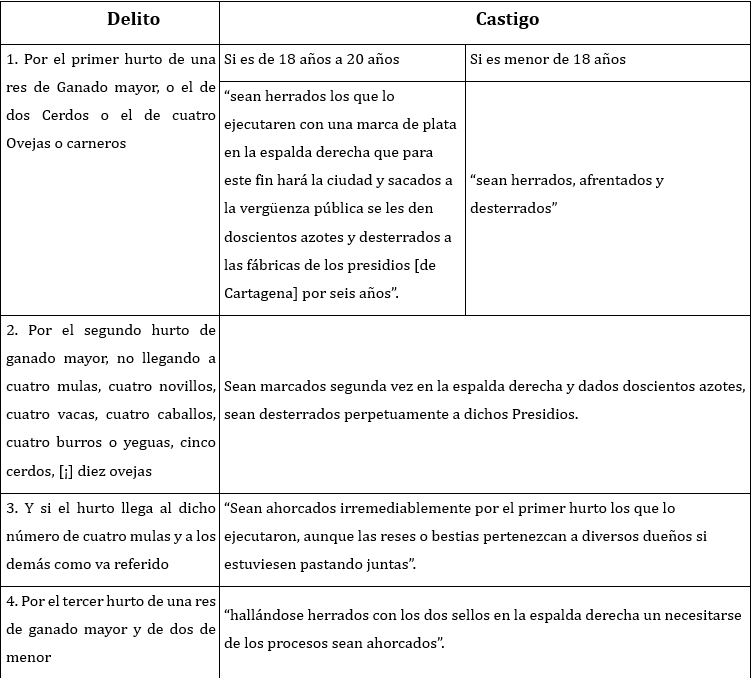

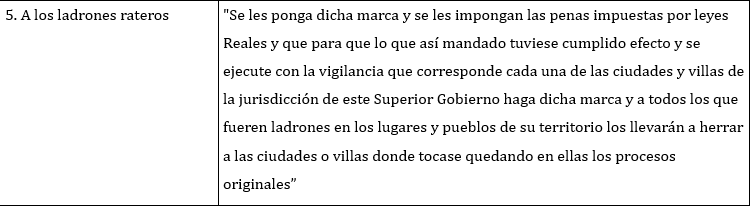

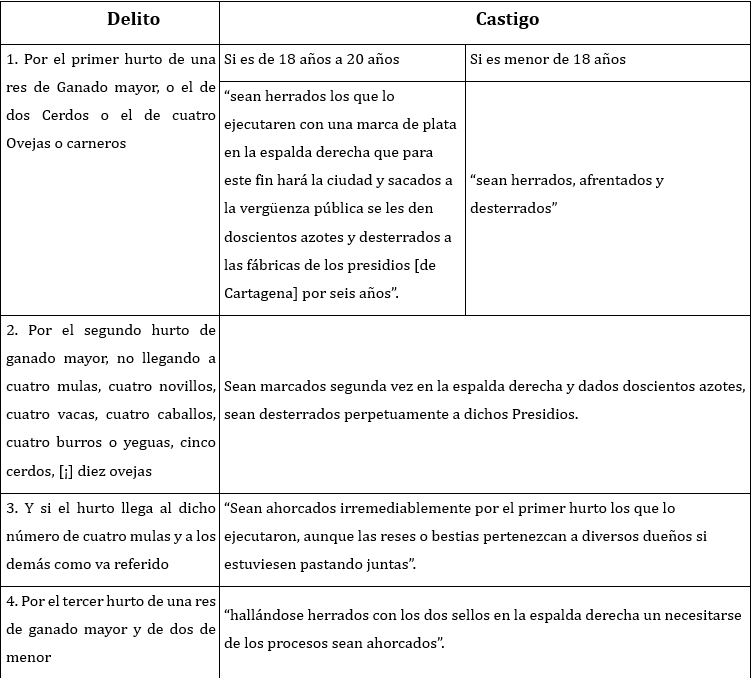

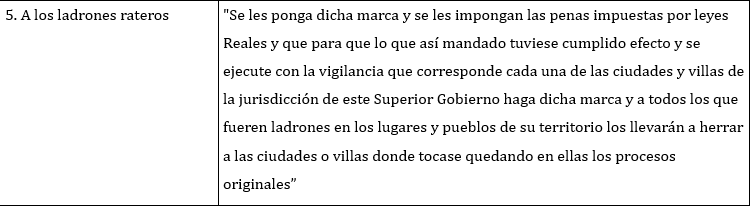

Los delitos y sanciones del auto de 1739 eran los siguientes:

Tabla 1. Delitos y castigos

Fuente: AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 12, ff. 386-387.

Esta disposición indica un interés de la Audiencia de Santa Fe por que el carácter ejemplarizante de los castigos fuera mucho más marcado y que su dureza predominara sobre lo utilitario del castigo, pues solo en el caso del primer hurto disponía que los reos fueran remitidos a los trabajos en Cartagena. En este sentido, a pesar del año de esta disposición, cabe recordar la apreciación de Antonio Hespanha sobre el carácter “virtual” del orden penal real antes del advenimiento del “despotismo ilustrado”: ante lo precario de los mecanismos efectivos de control, el discurso represivo tendía a predominar sobre las medidas efectivas (Hespanha, 1993, pp. 209-213). Esta disposición de la Audiencia puede comprenderse de ese modo, si se tiene en cuenta que en realidad no llegó a aplicarse, al menos en Santa Fe, según los juicios que se conservan de la época.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la continuidad del criterio de utilidad de las penas para los ladrones dentro de las disposiciones gubernamentales en la Nueva Granada se observa en ciertos casos de autorizaciones de la Real Audiencia a los jueces inferiores (alcaldes pedáneos y de barrio) para destinar a los reos sin sentenciar7 al trabajo en obras públicas. Estas disposiciones expresan también la flexibilidad que caracterizaba a las soluciones penales en una cultura jurídica de Antiguo Régimen. En 1788, por ejemplo, el alcalde partidario de Sesquilé solicitaba destinar a los reos de delitos menores para trabajar en la obra del puente de Chía. Argumentaba que en ese año había mucha gente vaga y sin oficio:

Jugadores, ladrones y de otros menores delitos que necesitan del correspondiente castigo y que por falta de seguridad en las cárceles o ya por no corresponderles alguna pena de gravedad, o por los más embarazos, que regularmente acaecen en el campo para la administración de justicia quedan impunidos sus delitos, que aun siendo menores les hará pasar a otros de mayor gravedad. (AGN, s. f., SC, Policía, L. 3, f. 881)

Por lo anterior, pedía a la Real Audiencia que ordenara destinarlos al trabajo en el puente de Chía por el tiempo que merecieran sus delitos. Asimismo, el diputado para la fábrica del puente de Chía argumentaba que no solo en Sesquilé, sino, además, en Chocontá y Zipaquirá sobraban “gentes malentretenidas” que podían trabajar en esa obra (AGN, s. f., SC, Policía, l. 3, f. 881). La Audiencia proveyó, autorizando al alcalde destinar a los reos en estado de sumaria y confesión al trabajo en la obra del puente de Chía por dos meses, “pero si fuesen de mayor gravedad le seguirá su causa en la forma ordinaria, dando cuenta antes de su ejecución” (AGN, s. f., SC, Policía, l. 3, ff. 881-885).

La Real Audiencia también autorizó a los alcaldes ordinarios de Santa Fe a aplicar a los vagos y reos de delitos leves a obras públicas por el tiempo de dos meses sin formarles sumario. Esta misma autorización la concedió en enero de 1794 al corregidor de Zipaquirá, con el encargo por parte del fiscal de la mayor prudencia, “la precedente averiguación de la verdad y la certeza de sus delitos, y la moderación y cordura con que debe procederse en el caso”. El corregidor había pedido esa facultad de destinar a esos reos a la obra de un camino que se abriría desde el Puente del Común argumentando que en esa jurisdicción había varios delincuentes de poca consideración, como rateros, ebrios y jugadores, pero que no podían dejarse sin castigo. Señalaba que si los ponía en la cárcel no tendría quién los socorriera, así que al ponerlos en libertad su delito no quedaba “bastantemente compurgado, ni los delincuentes escarmentados” y, asimismo, se refería a una experiencia anterior de destinar a los delincuentes a la obra de ese mismo puente, que había logrado que muchos forasteros dedicados a la rapiña se fueran de ese lugar (AGN, s. f., SC, Policía, l. 3, ff. 447-451). Además de este caso, existen otros ejemplos que muestran el interés de la Real Audiencia por que los delitos más comunes se castigaran con penas utilitarias.

Esta continuidad en los castigos basados en criterios de utilidad pública no puede explicarse solo a partir de la política borbónica de estimular el trabajo en las colonias, sino que expresa unas ideas sobre el bien común que se remontan al siglo XVI y se observan en las Recopilación de leyes de Castilla: a) el vínculo entre condiciones previas como la vagancia, la holgazanería u ociosidad, todas vinculadas con la pobreza y la condición de ladrón, y b) el beneficio para el cuerpo social que podía derivarse de la aplicación de penas utilitarias para quienes cometieran estos delitos. También es importante destacar que los casos arriba mencionados muestran que las autoridades corporativas del cabildo de Santa Fe y las de la Corona coincidían en su interés por un mayor control de los hurtos.

El reinado de Carlos III (1759-1788) fue un periodo de creciente intervención de la monarquía en la sociedad, lo que implicó un conjunto de medidas tendientes a un mayor control de las ciudades. Aunque las autoridades monárquicas en Santa Fe venían expidiendo un conjunto “disposiciones de buen gobierno” desde 1715, la mayor parte de ellas inició en la década de 17608. Por ejemplo, Carlos III dispuso en su real cédula de 6 de octubre de 1768, la división de Madrid en cuarteles y barrios, y mandó en 1774 que se hiciera lo propio en sus dominios de Indias. A raíz de esta disposición, la Real Audiencia de Santa Fe dictó en noviembre de ese año una instrucción para el gobierno de los alcaldes de barrio de la ciudad, particularmente necesitada de ese arreglo por su desorden y presencia de forasteros y vagos, gente que “sin ocupación ni ejercicio es perjudicial a la República”. Esta instrucción ampliaba las facultades de esos alcaldes para “poder velar sobre la pública tranquilidad y buen orden de los habitantes”, y establecía asimismo que podrían reducir a prisión a los delincuentes que hallaran infraganti (AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 2, ff. 303-308). Los alcaldes de barrio se encargaron con frecuencia de los sumarios (la etapa de investigación previa a la acusación) en los juicios criminales, gracias a las comisiones que para ello les encargaban la Audiencia y los alcaldes ordinarios.

Otra disposición de la Audiencia, emitida en virtud de una real cédula de 3 de julio de 1770, establecía funciones para diversos empleos encargados del orden de la ciudad (AGN, s. f., SC, Real Audiencia, l. 18, ff. 959-965). Entre estos se destacan por su novedad los ministros de vara, empleos sin jurisdicción para asistir al juez ordinario en el sumario de los juicios criminales. Con esta medida, la Audiencia buscaba un funcionamiento más efectivo de la justicia al encargar a estos ministros tareas físicas, como la de trasladar a los reos, que antes estaban en manos de los propios jueces.

Además de estas medidas de índole general, el interés de las autoridades monárquicas y corporativas de la ciudad por un mayor control de la delincuencia aparecía en un bando del virrey de 1801, dirigido a los jueces para un castigo más efectivo de los delincuentes. Su origen estaba en una representación del síndico procurador de Santa Fe en la que había expresado su preocupación por el problema de los frecuentes hurtos domésticos en la capital. El procurador también había solicitado que el virrey decretara la providencia conveniente (el bando) para que:

El público, conociendo la gravedad de la pena que imponen las leyes se persuada también de la malicia, y deformidad que cometen los compradores y encubridores de estos robos, en que de ninguna manera pueden adquirir derecho con daño de tercero y notable ofensa del orden público. (AGN, s. f., SC, Policía, l. 11, f. 270)

Esta última frase es de gran importancia, puesto que efectivamente existía un permanente comercio clandestino de objetos hurtados en la capital y sus alrededores.

Ante esta solicitud, el fiscal contestaba que la solución era:

La religiosa observancia de las leyes, conforme a cuyo tener deben proceder los jueces en los casos que ocurran imponiendo a sus contraventoras las penas y castigo que previenen las mismas dos de Castilla que cita el Procurador [La ley 16 tit. 11 lib. 5, y 5 tit. 2 lib. 6 de la Recopilación castellana] concordantes con otras [¡] derecho real, que en algunos casos según sus circunstancias dejan la pena al prudente y moderado arbitrio del juez. (AGN, s. f., SC, Policía, L. 11, f. 221r)

La parte en cursiva muestra cómo, a pesar del arbitrio judicial de que disponían los jueces, el interés de las autoridades reales era que aquellos actuaran de forma más vinculada a la ley para un mejor control de la delincuencia9. Este creciente legalismo se observa en el control que la Real Audiencia comenzó a ejercer a finales del periodo colonial sobre otros jueces ordinarios para que sus actuaciones dentro del procedimiento judicial estuvieran dentro de los términos del derecho. La resolución final del gobierno en el caso arriba mencionado fue la siguiente:

Guárdense y cúmplase las leyes que se citan insertándose en el Bando que se publicará, encargándose muy estrechamente a los Jueces ordinarios el procedimiento contra los contraventores, reintegración de la parte perjudicada, y aplicación de penas so cargo de responsabilidad a los perjuicios de la omisión, y demás que haya lugar en el juicio de residencia o donde corresponda [12 de agosto 1801]. (AGN, s. f., SC, Policía, l. 11, f. 221v.)

Las anteriores disposiciones muestran el interés de las autoridades para proteger a la sociedad de los hurtos a través de la administración de justicia criminal en el periodo borbónico, en el que paralelamente ocurrían cambios importantes en el Virreinato de la Nueva Granada: aumento de la población, conflictos por la tierra entre mestizos e indígenas, creciente llegada de gente de otras zonas a la capital y expresiones de descontento social como la Revuelta de los comuneros.

Este artículo mostró algunos cambios principales en las concepciones alrededor de los hurtos como problema social en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. A pesar del vínculo tradicional entre el delito y el pecado, la idea que fue prevaleciendo entre los gobernantes neogranadinos de la segunda mitad del siglo XVIII fue la de su origen mundano que podía ser prevenido, o castigado, de una forma que tuviera un beneficio público. Por otro lado, si lo utilitario de los castigos contrastaba con la dureza del discurso que en ocasiones usaban los gobernantes neogranadinos, después de 1819 se dio una situación análoga durante el periodo de posguerra entre ese año y 1830. Se trataba de la tensión entre un discurso garantista de las constituciones y unas medidas concretas que buscaban un endurecimiento de las penas contra ladrones, como la Ley del 3 de mayo de 1826 (Toro Silva, 2021). De todos modos, con las disposiciones de la Ley de Presidios de 1828 y la Ley Contra Vagos de 1836, también se ve que el gobierno republicano modificó su política criminal contra ladrones, al dejar de lado la dureza del periodo de la República de Colombia (1819-1830) y retomar la tendencia de los castigos utilitarios como la que predominaba durante el periodo Colonial.

La política penal española en el Virreinato era un desarrollo de las concepciones tradicionales sobre la justicia como medio para mantener el equilibrio social, lo que se expresaba en las disposiciones normativas de la Corona. En todo caso, como se vio, el auto contra ladrones de 1739 indica un interés por que los castigos se endurecieran. Sin embargo, se trata de una rigurosidad que debe entenderse en términos discursivos, propios de una cultura jurídica de Antiguo Régimen, puesto que, después de la justicia, el criterio que determinaba la política penal durante el Virreinato era el de la utilidad de las penas como forma de prevenir y castigar los delitos de forma que aquello fuera útil a la sociedad. Más adelante, el Código Penal republicano de 1837 estableció la pena utilitaria de trabajos forzados, que debía aplicarse para ciertos casos de hurtos. Esto parecería en principio una novedad importante; sin embargo, como se ha visto, los castigos basados en criterios de utilidad pública para los ladrones existían en el lenguaje normativo castellano y se aplicaban desde el Virreinato. Así, lo que los legisladores neogranadinos planteaban como una ruptura con el régimen de penas anterior, en realidad se trataba de una continuidad de una práctica vigente, a pesar de que en ambos periodos se basaran en presupuestos distintos. Si el Código recogía las concepciones utilitarias sobre la pena a partir de las ideas penales de la Ilustración, durante el Virreinato los gobernantes y jueces habían expresado un criterio de aprovechamiento de la fuerza física del condenado a partir de una justificación del poder, basada en el bien común que se remontaba al siglo XVI en el caso de la legislación española.

Todo lo anterior indica que, con sus propias particularidades, la capital del Virreinato de la Nueva Granada no fue ajena a las transformaciones análogas que ocurrían en Europa en el ámbito de lo penal, a pesar de las limitaciones materiales e institucionales para una implementación efectiva de los fines de la Corona con respecto al control de la delincuencia.

Archivo General de la Nación. (s. f.). Sección Colonia, fondos: Policía y Real Audiencia.

Archivo General de la Nación. (s. f.). Sección Archivo Anexo, fondos: Reales Cédulas y Órdenes.

Agüero, A. (2008). Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Baratta, A. (2002). Criminología Crítica y crítica del Derecho penal. Madrid: Siglo XXI.

Herrera Ángel, M. C. (2014). Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos, siglo XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes.

Colmenares, G. (Ed.). (1989). Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada (3 tomos). Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular.

Colmenares, G. (1998). Factores de la vida política colonial. El Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII (1713-1740). En G. Colmenares (ed.), Varia. Selección de Textos (pp. 73-100). Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Banco de la República, Colciencias.

Connaughton, B. (2015). Reforma judicial en España y Nueva España entre los siglos XVIII y XIX: bitácora de agravios, arbitrios procesales y réplica eclesiástica. Estudios de historia novohispana, (53), 30-51. https://www.scielo.org.mx/pdf/ehn/n53/0185-2523-ehn-53-00030.pdf

Cutter, C. (1995). The Legal Culture of Northern New Spain, 1700-1810. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Domínguez Ortega, M. (1999). Análisis metodológico de dos juicios de residencia en Nueva Granada: D. José Solís y Folch de Cardona y D. Pedro Messía de la Cerda (1753-1773). Revista Complutense de Historia de América, (25), 139-165.

Emsley, C. (2007). Crime, Police, and penal Policy. European Experiences 1750-1940. Oxford: Oxford University Press.

Escobedo Romero, R. (2000). El contrabando y la crisis del Antiguo Régimen en Navarra (1778-1808). Príncipe de Viana, 61(221), 695-730.

García Gallo, A. (1972). La ley como fuente del Derecho en Indias en el siglo XVI. En A. García Gallo (ed.), Estudios de Historia del Derecho Indiano (pp. 169-285). Madrid: Instituto nacional de estudios jurídicos.

García Gallo, A. (1987). La división de las competencias administrativas en España e Indias en la Edad Moderna. En A. García Gallo (ed.), Los orígenes españoles de las instituciones americanas (pp. 759-776). Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

García Marín, J. (2011). La Justicia del Rey en Nueva España. Córdoba: Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba.

Garriga, C. (2007). Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen. En C. Garriga y M. Lorente (eds.), Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional (pp. 43-72). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Graubart, K. (2022). Introduction: Republics and the Politics of Self-Governance. In K. Graubart (ed.), Republics of Difference: Religious and Racial Self-Governance in the Spanish Atlantic World (pp. 1-17). New York: Oxford Academic.

Heller, H. (1997). Teoría del Estado. México: Fondo de Cultura Económica.

Hespanha, A. (1993). De Iustitia a disciplina. En A Hespanha (ed.), La gracia del Derecho. Economía de la cultura en la edad moderna (pp. 203-273). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

López Bejarano, P. (2006). Control y desorden en Santa Fe de Bogotá (Nueva Granada). En torno a las reformas urbanas de finales del siglo XVIII. Brocar, (30), 111-138. https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1659

Mata y Martín, R. (2010). Delitos y penas en el Nuevo Mundo. Revista de Estudios Colombi-nos 6, 65-81.

Ots Capdequí, J. (1946). Nuevos aspectos del siglo XVIII español en América. Bogotá: Editorial Centro-Ins. Gral. Ltda.

Pavarini, M. (2002). Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI.

Robert, P., Lévy, R. y Verger, E. (1990). Historia y cuestión penal. Historia Social 6, 47-88.

Safford, F. & Palacios, M. (2002). Colombia: Fragmented Land, Divided Society. Oxford: Oxford University Press.

Sánchez-Arcilla Bernal, J. (2016). Jueces, criminalidad y control social en la ciudad de México a finales del siglo XVIII. Madrid: Dykinson.

Sarrailh, J. (1979). La España Ilustrada. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Tau Anzoátegui, V. (1992). Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del derecho moderno. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.

Tomás y Valiente, F. (1969). El derecho penal de la monarquía absoluta. Madrid: Tecnos.

Toro Silva, C. A. (2021). Cultura jurídica y legislación contra ladrones antes del Código Penal de 1837. Una aproximación histórica al derecho penal republicano temprano en Colombia (1820-1836). Derecho Penal y Criminología, 41(111), 257-302. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3864513

Uribe-Urán, V. (2000). The Birth of a Public Sphere in Latin America during the Age of Revolution. Comparative Studies in Society and History, 42(2), 425-457.

Uribe-Urán, V. (2006). Derecho y cultura legal durante la ‘Era de la Revolución’ en México, Colombia y Brasil, 1750-1850: la génesis de lo público y lo privado. En M. Calderón y C. Thibaud (eds.), Las revoluciones en el mundo atlántico (pp. 251-297). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Taurus, Fundación Carolina.

Venturi, F. (2014). Utopía y reforma en la Ilustración. México D.F.: Siglo XXI.

Notas:

3Los documentos se encuentran en las secciones Colonia (en

adelante SC) y Archivo Anexo (en adelante AA) del Archivo General de la

Nación (en adelante AGN) ubicado en Bogotá, Colombia.

4La respuesta es afirmativa según el trabajo de Mata y Martín (2010).

5Entre los trabajos sobre la justicia penal en Hispanoamérica durante este periodo están, entre otros: Agüero (2008), Connaughton (2015); Cutter, (1995); García Marín (2011), y Sánchez-Arcilla Bernal (2016).

6En este contexto, la palabra República tenía un significado distinto al que adquirió después de la Independencia: como indica Graubart (2022), los reyes ibéricos «gobernaban delegando ciertos tipos de jurisdicciones a través de unidades políticas corporativas a las que a menudo se referían como repúblicas. La república de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna fue un vehículo para producir el bien común de un grupo de personas que eran en gran medida similares y tenían intereses compartidos. Estas repúblicas promovían el buen gobierno a través de una autoridad responsable y la atención al Derecho» (pp. 2-3). En América el término República era usado con frecuencia en ese sentido para referirse a las ciudades importantes.

7En esta época la práctica en Santa Fe era que a los reos se los conservaba en la cárcel durante la primera fase del proceso, el sumario, aunque la legislación española disponía la posibilidad de constituir fianza que el reo pudiera estar en libertad dentro de la ciudad durante el proceso. Sin embargo, esto rara vez sucedía debido a la pobreza de la mayoría de reos.

8Como se ve en López Bejarano (2006, pp. 121-122).

9Las cursivas son mías.