Introducción

La única santa canonizada nacida en las Indias fue santa Rosa de Santa María durante la época virreinal. Su nombre real fue Isabel Flores de Oliva (1586-1617), quien nació y murió en Lima. Su nombre religioso fue establecido tras una visión mística con la estatua de la virgen del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de Lima. Hoy es más conocida como santa Rosa de Lima. Su causa de canonización fue promovida por la Orden de Predicadores porque ella fue una terciaria dominica. Su beatificación fue declarada en 1668 y su canonización en 1671. Además, obtuvo el título de santa patrona de Lima y del virreinato peruano en 1669 y, un año después, de santa patrona de las Indias y las Filipinas.

La santa indiana logró su fama en gran parte del orbe católico por la propaganda de textos e imágenes sobre su persona, por lo que su devoción trascendió los territorios de la monarquía hispánica. De manera paulatina, la fama de las Indias Occidentales ya no se reducía únicamente a los metales preciosos (plata y oro), sino que desde la beatificación de Rosa, según los escritores y los artistas, ella se convirtió en la mayor riqueza de las Indias, su fruto santo. Por la trascendencia de su figura, la historia de su devoción cuenta con una amplia historiografía, no obstante, este artículo revisita los trabajos recientes en torno a esta devoción y reflexiona sobre algunos temas que no habían sido expuestos anteriormente.

Las representaciones de la santa indiana que circularon en los diferentes centros del imperio hispano se desenvolvieron en un patrón radial. Seguían la noción de monarquía policéntrica en la que los centros eran jerarquizados a nivel local, regional e intercontinental y, además, las representaciones estuvieron en constante movimiento por la circulación de ideas y de los agentes que las produjeron y difundieron con el propósito de promover la veneración de la santa indiana.1

Este estudio toma a los agentes como aquellos funcionarios, clérigos, gente de saber2 o devotos que contribuyeron de forma dinámica en la gestión y el desarrollo de la devoción de Rosa, y llegaron a convertirla en símbolo de la espiritualidad de la Pietas Austriaca, la cual se fundamentó en la conservación del favor divino hacia la monarquía hispánica, especialmente en su misión de preservar sus territorios durante el siglo XVII. Este artículo intenta mostrar la intensa interconexión de estos agentes en diferentes espacios de los territorios de la monarquía hispánica, quienes intentaron preservar el buen funcionamiento del imperio desde la construcción y el despliegue de la devoción hacia la única santa nacida en Indias. De este modo, ella se transformó en un símbolo de la riqueza de las Indias, en el sentido de generar capital social, cultural e identitario en favor de sus agentes y devotos en ambos lados del Atlántico.

1. Los principales gestores

Los gestores fueron los personajes encargados de demostrar ante las autoridades romanas que Rosa tenía los méritos suficientes para ser beatificada y canonizada. Fue un proceso que inició en 1617 y terminó en 1671. Durante esos años se ejecutó una serie de trámites frente a los tribunales romanos los cuales se denominaban causa de canonización y tenían dos fases: beatificación y canonización. La primera fase comenzó casi de manera inmediata, después de su muerte, con el proceso ordinario promovido por los dominicos desde 1617. Se presentaron 75 testigos que respondieron 32 interrogantes sobre la vida de Rosa y sus virtudes sobrenaturales.3 El segundo paso fue el proceso apostólico que comenzó el 4 de marzo de 1630. Este proceso duró dos años durante los cuales declararon 171 testigos ante el capellán del palacio arzobispal.4 Pasaron varias décadas antes de que se continuase con la segunda fase, lo que implicó voluntades encontradas y contradictorias y nuevos trámites en las cortes hispánicas y romanas hasta mediados del siglo XVII.

Habría que indicar que el tiempo clave para la última fase de esta causa de canonización, que va de 1668 a 1671, estuvo caracterizado por un inestable contexto político externo e interno de la monarquía hispánica. En lo externo, el contundente dominio militar francés de la época que provocó ataques bélicos sucesivos entre ambas coronas trajo consigo las consecuentes derrotas españolas y la ruptura del monopolio comercial atlántico con el tratado de comercio anglo-español, lo que implicó un enfrentamiento militar entre las monarquías de Inglaterra y España.5 Mientras que en lo interno sobresalió la disputa de la regencia entre Mariana de Austria y el hijo natural de Felipe IV, Juan José de Austria. Por todos estos factores, o más bien debido a ellos, el aura mística de la monarquía estaba en pie, pero con un impulso de preservación y ya no de hegemonía confesional. Frente a estas circunstancias, la causa de la santa indiana triunfó y tuvo un significado diferenciado en los distintos ámbitos de la monarquía hispánica.

1.1. La visión comprometida de fray Antonio González de Acuña

La Orden de los Predicadores decidió apostar por la causa de canonización de la indiana en un capítulo general de 1656, pues su culto se había vuelto muy popular.6 Esta decisión tuvo un impulso en 1659, porque fray Antonio González de Acuña, quien fuera enviado como procurador general de la provincia de San Juan Bautista del Perú, se dedicó constantemente a visibilizar la causa de canonización de Rosa en Madrid. El fraile González de Acuña era natural de Lima, maestro en teología y catedrático de moral en la Universidad de San Marcos. En un capítulo definitorio en Lima fue nombrado procurador y luego se confirmó el cargo en el capítulo provincial, según refiere una carta de 30 de julio de 1657. La elección fue comunicada a las autoridades romanas para reabrir la causa de Rosa.7

González de Acuña convenció al rey Felipe IV de escribir al nuncio acerca de la continuación de la causa. Durante esa época los dominicos gozaban frecuentemente del cargo de confesores reales. En 1660 llegó a Roma con cartas del rey y fue justamente durante esa década que los dominicos alcanzaron una fuerte influencia en el Vaticano. En 1661 el general de la orden lo nombró vicario general de las provincias de Nápoles, por lo que no pudo seguir con la causa hasta 1662.8 Con el apoyo del maestro general de la orden Juan Bautista Marín, del cardenal Pascual de Aragón y de su hermano Pedro de Aragón, ambos embajadores de la Corona española ante Roma, se obtuvo la autorización de continuar con los trámites respectivos el 15 de marzo de 1664.9

Para proseguir con la causa, fray Antonio consiguió la autorización del cardenal Decio Azzolini, quien ya conocía a Rosa, pues hacia 1663 hizo una lista de las peticiones para reabrir la causa en la que ponía énfasis en el elevado número de milagros atribuidos a la indiana. Junto con el fraile reelaboraron los textos seleccionando milagros que se amoldaran más a los nuevos requerimientos de la Congregación de Ritos. Este cardenal fue nombrado por la comisión preparatoria de la Congregación como relator el 24 de noviembre de 1663. Además, tuvo una gran influencia política en la Corte romana por su cercanía con las altas esferas durante los pontificados de Alejandro VII y Clemente IX, y un indicio de ello fue su participación en los cónclaves que eligieron a ambos papas. Su relación con España data de 1644 cuando siguió al obispo Panciroli, quien había sido declarado nuncio apostólico en España.10

El fraile peruano tuvo que dar un nuevo empuje, pues el 20 de septiembre de 1664 se logró que el papa Alejandro VII emitiera un decreto para continuar con la causa, pero se detuvo. Según el promotor de la fe, Pedro Francisco de Rubeis, el procedimiento había estado lleno de irregularidades que transgredían los nuevos requisitos, a saber: se había continuado el culto de Rosa en las capillas privadas con altares; las autoridades arzobispales no tenían la facultad para autorizar dicho culto, ya que la Congregación de Ritos estaba por encima; el notario que había tomado los testimonios no había sido eclesiástico o apostólico como requería el caso; los procuradores de la causa no habían prestado juramento; un procurador fiscal de la curia romana no había asistido en los testimonios; no se había considerado la mayor autoridad de los nuncios ante los arzobispos en estas materias; el expediente no llevaba el formato acostumbrado de la curia romana; los testigos del clero regular no habían presentado las licencias respectivas de sus superiores y no se había distinguido el valor de los milagros en los testimonios.

El procurador González de Acuña respondió a estas objeciones con las siguientes afirmaciones: la dilatación de la causa, más que sus irregularidades, respondía a la lejanía de Lima; a la cantidad de causas de canonización que esperaban respuesta, y que retrasaban la revisión de la de Rosa; a la novedad de los procedimientos de las causas por las recientes modificaciones, y a la diferencia de los estilos de los procedimientos romanos respecto de las Indias. Además, señaló que en todo momento el proceso había contado con la aprobación general de la Congregación. Remarcó que en las Indias se contaba con una Inquisición general y no una específica para este tipo de casos. También enfatizó que el notario Diego de Morales había hecho el respectivo juramento y que el expediente había sido revisado por un notario apostólico, quien había seguido el procedimiento jurídico requerido, y que más bien el fiscal había confundido los procedimientos judiciales con los administrativos. Indicó que los testigos regulares habían contado con la licencia del ordinario, lo cual no hacía necesaria la de sus superiores regulares en las causas de canonización y que las monjas no habían salido de la clausura para dar sus testimonios. Consideró suficiente el juramento de los testigos en sus respectivos exámenes. Además, con relación a los milagros descritos, aseguró que fueron hechos reales.11 Estas afirmaciones fueron claves en la prosecución de la causa y revelan el conocimiento del lenguaje jurídico eclesiástico para hacer valer sus afirmaciones en los tribunales romanos.

Ante lo señalado, es incuestionable el protagonismo de González de Acuña en el éxito de la causa, lo que reconoció la reina Mariana de Austria en 1668 mediante una real cédula. En ese año, el embajador de España en Roma, el conde de Astorga, indicó la labor del fraile en la segunda fase:

en la congregación que se tendrá por mayo tendrá fin esta causa y se espera será glorioso por la devoción universal del papa, cardenales, consultores, y de toda la corte y parece es Dios servido en esta causa porque las dificultades que ha vencido dicho fray Antonio son grandísimas, y ayuda el embaxador con todo esfuerzo por el consuelo de aquellas tierras, y mayor servicio de Dios y de su magestad.12

Entonces, el fraile participó en la segunda fase de la causa, la canonización, que se concretó por la relación cercana entre el fraile y el embajador. De este modo, se generó una fuerte presión para conseguir la santidad universal de Rosa. De otra parte, el virrey de Nápoles, Pedro Antonio de Aragón, señaló que el fraile “con suma devoción y fineza a procurado mostrar bien el celo de criado de vuestra magestad”.13 Tal esfuerzo tuvo su recompensa, ya que hacia 1672 la gratitud del provincial dominico del Perú fray Bernardo Carrasco fue expresada al Consejo de Indias ante la designación del fraile como obispo de Santiago de León de Caracas. El provincial lo calificó como:

sujeto de tan altas prendas como han experimentado los reynos de vuestra magestad y toda la Europa donde ha ocupado puestos, en que a su zelo, talento y letras deve la religión el acierto del govierno en sus provincias sujetas a la corona de vuestra magestad y asistido así mesmo a los deseos del adelantamiento en el culto de sus santos, cuyas canonizaciones felizmente ha conseguido su actividad religiosa y esperamos alcansar a su disposición las beatificaciones de otros varones insignes en virtud y santidad en honor y crédito de estos reynos y de la religión.14

Sin duda, sus labores en la causa de canonización incentivaron su fama en el orbe católico, en la cual también fue visible el orgullo del provincial por las altas capacidades mostradas por su paisano en sus tareas en beneficio de la monarquía. No extraña que su fama llegara a Nueva España, así, en 1682, en México se informaba de su muerte.15

1.2. Los generales dominicos españoles e indianos

Los principales generales dominicos que dieron luz verde a todo este despliegue de acciones para la causa fueron Juan Bautista de Marín y Juan Tomás de Rocaberti. Coincidió que ambos maestros generales eran originarios de los reinos de España. Ellos contribuyeron en divulgar la vida de la santa y apoyaron las acciones de González de Acuña. El primero facilitó las actividades intensas del fraile peruano para movilizar la causa. En 1668 escribió una carta en la que informaba la beatificación de Rosa a las provincias dominicas se refirió a la vida de la beata con el fin de difundir aún más su devoción. El texto fue exitoso porque en ese año se publicaron dos ediciones.16

Rocaberti se proclamó como devoto de Rosa desde que era provincial de Aragón y financió la publicación de la traducción de la obra de fray Leonard Hansen al castellano en 1668. En calidad de maestro general, declaró las virtudes de la beata en el capítulo general de la orden en 1670 y avisó que su canonización estaba próxima junto con la de Luis de Beltrán.17 Estas afirmaciones se dieron en el contexto de declararla patrona de las Indias y Filipinas.

El siguiente maestro general de la orden fue el fraile novohispano Antonio Monroy e Híjar, quien fue autor de un preámbulo a la tercera edición en latín del texto de Leonard Hansen.18 Además, apoyó la elaboración de la crónica dominica del fraile peruano Juan de Meléndez, en la cual la figura de Rosa fue exaltada. Ambos dominicos indianos (Monroy y Meléndez) desterraron la imagen de “rebeldía” de fray Bartolomé de las Casas fortaleciendo la alianza de su orden con la monarquía hispánica.19 Fray Antonio Monroy nació en Querétaro en 1634 y realizó sus estudios en la universidad de México. Tomó el hábito dominico a los 21 años. Fue profesor de teología en el Convento de Santo Domingo de México. Al igual que el limeño González de Acuña, Monroy e Híjar fue enviado como representante de su provincia en 1674 a Roma y obtuvo una carta de recomendación del cabildo eclesiástico de México. En 1686 el rey le otorgó el arzobispado de Santiago de Compostela, donde gobernó hasta su muerte en 1715.20 Este fraile indiano consiguió el mayor cargo dentro de la orden y también capitalizó su vínculo con la santa.

Algunas de las autoridades dominicas relacionadas con el desarrollo de la causa disfrutaron de un ascenso. No decimos que por su respaldo a la causa y culto a Rosa lo hayan conseguido, pero sin duda estas acciones sumaron puntos en sus carreras para que pudieran ser valorados. González de Acuña obtuvo el obispado de Caracas, fray Bernardo Carrasco consiguió el obispado de Chile y fray Tomás de Rocaberti logró el arzobispado de Valencia y luego fue inquisidor general de España. Es decir, todos ellos recibieron una gracia regia y ejercieron una intensa movilidad regional e intercontinental. Muchos escalaron hasta importantes cargos en la orden dominica o en la carrera eclesiástica. En esta rica dinámica de relaciones sociales y políticas, el culto de la santa dio pie a la producción de capitales sociales y culturales de ascenso para estos frailes dominicos, y al mismo tiempo para aquellos que escribieron sobre la santa. También esta movilidad les permitió recrear y adecuar los discursos sobre Rosa según los lugares y personas con las que se relacionaban.

1.3. Embajadores de España en Roma y los virreyes de Nápoles

Parte del éxito de la canonización de la santa indiana residió en los “incentivos” que hicieron los embajadores de la Corona española ante Roma a las autoridades estratégicas de la Ciudad Eterna. De 1662 a 1664 la embajada gastó en este rubro cerca de 3,680 escudos (aproximadamente 5,060 pesos de a ocho reales), cantidad similar al costo total de las rentas de los secretarios de la embajada y el doble del coste de todas las reparaciones del edificio de la embajada. Tales dispendios tuvieron como fin el despliegue diplomático de la monarquía en Roma, ya que esta Corte era el centro del catolicismo y parte importante del equilibrio de Europa. Las causas de canonización eran una pieza trascendente en este juego de delicados equilibrios y en la consolidación del ejercicio de la Pietas Austriaca mediante la sacralización del territorio.21

El papel desarrollado por Pedro Antonio de Aragón, embajador ante Roma (1664-1666) y luego virrey de Nápoles (1666-1671), fue relevante en el impulso de la causa de la santa indiana. Su desempeño en los cargos le otorgó oportunidades de manejar influencias sobre las autoridades respectivas, especialmente como virrey napolitano. Tales atribuciones permitieron conseguir que en 1671 se canonizara a cuatro vasallos hispanos: san Francisco de Borja, santa Rosa de Santa María, san Luis Beltrán y san Fernando III. Esta participación en favor de algunos santos dominicos fue compensada con regalos de parte de la orden. En principio, el general Rocaberti le regaló una medalla de bronce y oro del tránsito de san Francisco. Los dominicos también dieron a la esposa de Aragón, Ana Fernández de Córdoba, un retrato de san Luis de Beltrán. Posteriormente, González de Acuña le entregó al entonces virrey Aragón 16 pinturas y otra de mayor envergadura que se tituló santa Rosa con la Virgen y el Niño, valorada en 2,000 ducados (más o menos 2,750 pesos), probablemente con motivo de la canonización de la santa limeña. Desde 1664 este fraile tuvo una relación cercana con Aragón cuando este se desempeñaba como embajador en Roma. Por su parte, el vínculo de la Corona española con los dominicos en Roma se renovaba cada año con la celebración de la fiesta del Rosario que conmemoraba la batalla de Lepanto en la iglesia de Santa María Sopra Minerva. A ella acudían los embajadores.22

2. Agentes productores de textos

Una devoción requiere de la producción, la circulación y la difusión de textos para su desarrollo y su permanencia en la memoria de los devotos. En el caso de la santa indiana los principales géneros retóricos usados fueron: las historias de vida (o hagiografías), los sermones, las relaciones de fiesta, las novenas o los rezos, las comedias de santos y los poemas históricos. Cada uno tuvo un formato distinto de producción y divulgación por su naturaleza retórica, su estructura argumentativa, su tamaño y su uso. En este sentido, los agentes en este acápite son los autores de estos textos que participaron en las dinámicas de la producción y la circulación de ideas sobre la figura de la santa. Además existió una frecuente interacción entre ellos, otra gente de saber y oficiales. De este modo, todos estos agentes capitalizaron los procesos de saber para congraciarse con la monarquía y movilizarse de manera ascendente en las estructuras sociales vigentes.

2.1. Los autores en el Viejo Mundo

El autor más conocido de las historias de vida de Rosa fue el dominico alemán Leonard Hansen (1603-1685) con quien entró en contacto el general Juan Bautista de Marín para elaborar una relacionada con la santa indiana. El autor nació en el ducado de Jülich (actualmente el territorio se distribuye entre Alemania y Países Bajos) alrededor de 1603. Fue religioso dominico en el convento de Colonia, afamado porque tuvo como residentes a Alberto Magno y santo Tomás de Aquino. Enseñó teología en Viena. Como definidor de su provincia tomó parte del capítulo general entre 1644 y 1656 en el que intimó con el general fray Juan Bautista Marín y gozó de la protección de los siguientes generales de la orden: Tomás de Rocaberti y Antonio de Monroy. Cumplió sus funciones como provincial inglés y regresó a Roma. Falleció en 1685 en el convento romano de Minerva.23

Hansen se basó en una historia de vida adjuntada al proceso apostólico.24 Su obra se tituló: Vita mirabilis et mors pretiosa venerabilis Sororis Rosae de Sancta Maria Limensis, ex tertio ordine S. P. Dominici. La primera edición data de 1664 y está escrita en latín. Consta de 32 capítulos que narran de manera amplia la vida, los milagros y las virtudes de la santa. Un estudio reciente refuta la existencia de Hansen y postula que este fue el seudónimo de un fraile dominico de origen hispano, Vicent Torre, quien se vio obligado a usar este nombre falso en Inglaterra por enfrentar una persecución contra quienes alentaran la lealtad al papa. No obstante, el autor fundamenta su argumentación en conjeturas a partir de diversas omisiones de la presencia de Hansen.25

En 1664 Hansen publicó dos reimpresiones de su obra. En la segunda se insertó una estampa de la santa hecha por el pintor toscano Lázaro Baldi.26 Ambas fueron publicadas en Roma por el mismo impresor: Nicolás Tinasi.27 El culto de la santa indiana también se extendió a otros lugares fuera de los territorios de la monarquía hispánica y se expresó en las publicaciones del libro de Hansen. La rama germánica de la casa de Habsburgo se vinculó con la devoción mediante una traducción alemana hecha por Johannes Pinsger en Innsbruck (1667), la cual tuvo varias ediciones. La primera traducción al castellano realizada por Beysselius de Coronis fue publicada en 1665 en la ciudad de Valencia por el impresor del Santo Tribunal.28 En 1668, la segunda edición del libro en latín se imprimió en Lovaina29 (Países Bajos) por Gerónimo Nempaei. Juan Baptista Wouters tradujo la obra al holandés ese mismo año. Jean Baptiste Feuillet también lo hizo al francés, la publicó en París y tuvo otras ediciones. Jean André Faure imprimió La vie de S. Rose de Sainte Marie… en Burdeos.30 En ese año, Hansen pronunció un sermón en uno de los días de la octava celebrada en la iglesia dominica de Sopra Minerva de Roma, en el marco de las fiestas de la beatificación de Rosa.31 En 1669 se imprimió una versión alemana de la obra en Colonia con traducción de fray Johann Wilhelm Lipman. Esta ciudad, en la que estudió Hansen, permaneció católica a diferencia de otros reinos alemanes que adoptaron el protestantismo.32 En ese año igualmente se publicó otra versión española de la obra, traducida por fray Jacinto de la Parra.

Gran parte de la popularidad de Rosa en el mundo católico, especialmente en el ámbito europeo, se debió a esta historia de vida. A partir de ella, los eclesiásticos o personas que leían latín -lengua universal del mundo católico- podían divulgar las virtudes de la santa limeña y el porqué de su santidad. Sin embargo, gracias al ímpetu de los dominicos de la provincia de San Juan Bautista del Perú y de los testimonios de cientos de testigos que declararon sobre la santidad de Rosa en el palacio arzobispal de Lima, los cuales fueron la materia prima de la obra de Hansen y otros autores. La construcción de su figura inició en la Ciudad de los Reyes y con el paso del tiempo no solo se constituyó en un icono indiano, sino que se convirtió en un símbolo del catolicismo universal.

Esta proliferación de publicaciones sobre Rosa en el Viejo Mundo significó que era considerada como un símbolo del triunfo católico en las alejadas y aún misteriosas tierras americanas. Su beatificación reforzaba el intento de construir un espacio sagrado común para defender el catolicismo frente a la extensión del protestantismo y las amenazas musulmanas. España y Portugal tomaron el culto de la santa indiana como un signo triunfal de la cristianización de América, de su confirmación como monarquías místicas y de su labor contra los idólatras, los herejes y los judíos. En particular, la Corona de España reafirmó su convicción de defensora de la fe, de la perfección del catolicismo y de su repulsión hacia lo herético. Con las canonizaciones, la monarquía fortalecía su confianza en constituirse en tierra productora de santos. En cada lugar de los territorios hispanos la devoción tomó un significado diferenciado. Así, los vasallos hispanos de los Países Bajos invocaron a Rosa ante el temor de la invasión de los protestantes de las Provincias Unidas, especialmente en la zona de Sittard, pues habían leído y escuchado que Rosa protegió a la ciudad de Lima de los piratas holandeses, amenaza que estos vasallos del Viejo Mundo compartían con los limeños.33

Después de la obra de Hansen, las siguientes historias de vida jugaron un papel clave en la fase de canonización y, al mismo tiempo, en la difusión y consolidación del culto rosista. Fray Andrés Ferrer de Valdecebro publicó su historia de vida en 1666 en Madrid: Historia de la maravillosa vida de la V.M. y esclarecida virgen Rosa de Santa María. Este fraile nació en Albarracín (Aragón) a inicios del siglo XVII. Ingresó al convento dominico de Madrid, en 1645 fue a la ciudad de México y se incorporó a la provincia de Santiago. Vivió quince años en el colegio de San Luis de Tlaxcala y tuvo el cargo de regente. En 1660 retornó a la provincia de Castilla y dos años después obtuvo la cátedra de moral en el convento de Alcalá. Fue desterrado de Madrid por la acusación de ser autor de una sátira. Regresó a su ciudad natal y probablemente murió a fines del siglo XVII.34

En principio se le encomendó la tarea de traducir el libro de Hansen al castellano. Sin embargo, prefirió escribir una propia historia de vida sobre la santa. Su libro está dividido en dos partes, cada una con 43 capítulos. La estructura narrativa es semejante a la de Hansen, pero más extensa. En esta historia de vida se hallan más diálogos de Rosa con personas de su entorno o en el transcurso de su vida mística. Fue el primer autor que destacó que la santa siguió como modelo de penitencia a un beato dominico alemán: san Enrique Suson (Heinrich Seuse).35 A partir de Ferrer las historias de vida incluyeron un capítulo sobre la situación y el desarrollo de la beatificación de Rosa. La popularidad de la santa en la Corte creció a tal punto que el libro tuvo dos ediciones más entre 1669 y 1670, pocos años después de la primera (1666).

En la historia de vida que publicó en 1671 Antonio González de Acuña, Rosa mística. Vida y muerte de santa Rosa de santa María…, explicó su papel en la causa de canonización.36 Una expresión de su fuerte relación con el culto se evidenció cuando pronunció un sermón en Cádiz en el marco de la celebración de la beatificación de Rosa en 1669. Lo interesante es que su protagonismo se hizo patente en las historias de vida publicadas en Roma, ya sea en latín o italiano, en las que escribió un prólogo. No sorprende esta atribución, pues debió tener copias de los testimonios del proceso ordinario y apostólico, y de los demás documentos que contaban las hazañas y los sucesos de la vida de la santa indiana que posiblemente dio a otros escritores. Por todo esto, considero que fue el autor que más conoció las fuentes de la vida de Rosa en su tiempo, por eso en su historia de vida citó algunos datos y episodios de la vida de la santa que otros autores no mencionaron.

La historia de vida de González de Acuña consta de 24 capítulos y tiene un índice temático. Cuando la publicó, el autor ya era obispo de Caracas. La obra más que una relación de las experiencias mundanas y religiosas de Rosa fue una interpretación de ellas. En cada capítulo incluye una introducción y las virtudes de la santa y cómo estas estimulaban el buen ejercicio cristiano, lo que indica la elaboración cuidadosa de un perfil idóneo de santidad que la Congregación de Ritos no pudiera refutar. Asimismo, en calidad de paisano enfatizó en la relación directa y estrecha entre Rosa y Lima.

2.2. Los autores en el Nuevo Mundo

A partir de 1672 los textos en torno a la santa indiana que se leyeron en Lima y México fueron escritos sobre todo por autores indianos. El doctor don Nicolás Matías Campo y Larrinaga, autor de una relación de fiestas (1668),37 nació en Lima el 23 de enero de 1630 y murió en Charcas en 1689. Hijo de Juan del Campo Godoy, natural de Osorno (Chile), oidor de Chile y Charcas, y de María de La Rinaga Salazar, natural de Lima. Nicolás Matías llegó a desempeñar los cargos de oidor de Panamá, de Quito y de Charcas y alcalde del crimen de Lima. Sus abuelos fueron Francisco Campo y Gómez Ahumada, de Bañares (La Rioja), oficial militar en Chile y encomendero de Sicasica (actual Bolivia), e Isabel Rosa de Godoy de Osorno, encomendera. Su abuelo materno, Leandro de La Rinaga, fue concejal de Lima. Su hermano Juan Bautista fue obispo de Huamanga. Nicolás Matías estudió en el colegio de San Martín de Lima y obtuvo un doctorado en Cánones y Leyes por la Universidad de San Marcos. En 1657 se casó con Mariana de Cárdenas y Solórzano, natural de Lima, hija de Pedro de Cárdenas y Arbieto e Isabel Solórzano. Muerta su primera esposa, se casó en Panamá con Micaela Zárate Haro Córdova y Sotomayor, de Lima, viuda de Diego de Baeza, ministro de la Audiencia de Lima, e hija de Alonso Zarate y Verdugo, alcalde de crimen de Lima, y Luisa Sotomayor Haro.38

Su devoción a la santa motivó que llamara a su hija Rosa, quien nació en Chuquisaca en 1688 y se casó con Antonio Sarmiento de Sotomayor, conde del Portillo. Además, su hijo José Clemente se convirtió en ministro de la Audiencia de Lima y luego de México, lo que implicaba un reforzamiento del vínculo devocional rosista de ambas ciudades indianas. Mediante sus obras el limeño Nicolás Matías del Campo y La Rinaga buscó demostrar las capacidades jurídicas, sociales y políticas de los indianos. De ahí que se trasladara a Madrid donde residió algunos años durante los cuales publicó su obra sobre las fiestas madrileñas en honor de Rosa (1668).

Junto con el presidente del Consejo de Indias, el conde de Peñaranda, y otros nobles limeños (Juan Bravo de la Maza, caballero de la Orden de Calatrava, y José Saavedra Bustamante, caballero de la Orden de Santiago) organizaron las fiestas de beatificación de Rosa en el monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid. Cada uno de estos limeños llegó a la Corte para conseguir su hábito nobiliario y lograron un ascenso social mediante el cargo de corregidor. El conde de Peñaranda formó parte de la primera junta de gobierno de Carlos II al igual que Pascual de Aragón, otro agente de la devoción. Juan Bravo de la Maza era nieto del contador Gonzalo de la Maza, en cuya casa murió la santa y quien fuera testigo principal en la causa de canonización. Además, fue protector de naturales del Perú y corregidor de Piura en 1675. José Saavedra llegó a ser corregidor de Loja, Zamora y Minas de Zaruma (actual Ecuador); Juan Bravo fue su testigo en la relación de informaciones para obtener el grado de caballero.39 Vemos un circuito de relaciones de cargos y desplazamientos geográficos en distintos territorios de la monarquía, pero todos ellos coincidieron en su papel de agentes del culto.

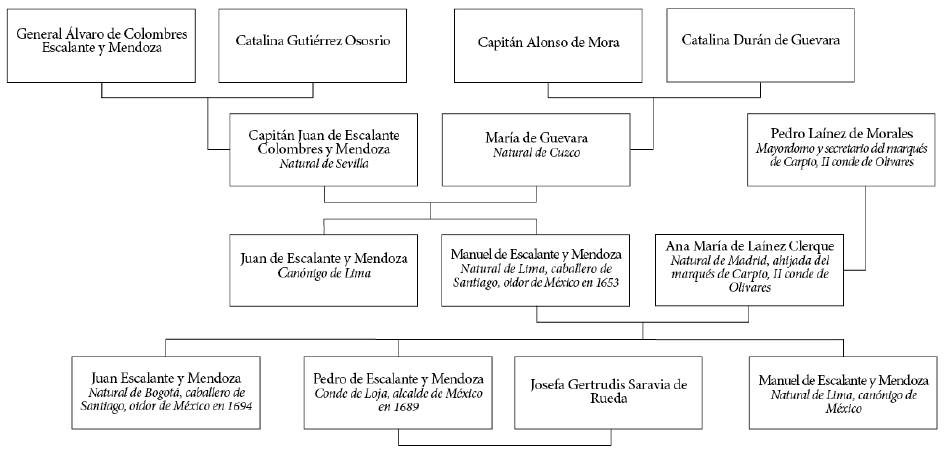

En general, algunos de los parientes de los escritores ejercieron cargos políticos, eclesiásticos y económicos relevantes mediante los cuales contribuían en la estabilidad de la monarquía.40 Al contar con caudales suficientes, los integrantes de estas familias realizaron diversos desplazamientos en los territorios hispanos buscando ascender en sus respectivas carreras. Usaron las corporaciones sociales y políticas con el fin de diversificar sus beneficios materiales, culturales y sociales y al mismo tiempo destacaron con orgullo su linaje y sus redes en la vida cotidiana y en sus presentaciones ante las corporaciones. La reproducción de esta dinámica la ilustra la familia Escalante y Colombres (Figura 1). Uno de sus miembros, Manuel de Escalante y Mendoza Colombres fue autor de un sermón sobre Rosa en la fiesta de celebración por su beatificación en México. Este personaje, natural de Lima y eclesiástico mexicano, ejerció el cargo de catedrático de retórica, de medio racionero y luego racionero entero en la catedral de México, catedrático de prima de cánones de la universidad, comisario de cruzada, abad perpetuo de la congregación de San Pedro de México, tesorero de la catedral y obispo de Valladolid de Michoacán y luego de Durango. Además, fue comisionado en 1688 para ir a Puebla a recibir al virrey.41

Figura 1

Genealogía de la familia Escalante y Mendoza Colombres

Fuente: Manuel de Escalante Colombres y Mendoza, Beatificación de la virgen gloriosa Rosa de Santa María. Celebrada, en el convento sagrado de religiosas de Santa Catharina de Sena, de esta imperial ciudad mexicana. El domingo primero de la octava, día 30 de agosto de 1671 (México: Francisco Rodríguez Lupercio, 1672); Rubio Mañé 40; Juan de Escalante y Mendoza, “Relación de méritos de Juan de Escalante y Mendoza”, Lima, 1652. AAL, Lima, Papeles Importantes, legajo 10, exp. 26.

Su padre, Manuel de Escalante, fue corregidor de Aymaraes en Perú, relator de la audiencia de Lima y asesor del virrey del Perú, marqués de Mancera (1639-1648). Tiempo después fue fiscal de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, desde donde fue promovido como oidor de la Audiencia de Guadalajara y en 1653 a la de México, ciudad en que falleció el 6 de junio de 1670.42 Su esposa, Ana María de Laínez, fue terciaria franciscana y devota de la virgen de Guadalupe. Sus hijos nacieron en Bogotá y Lima. Juan, otro de sus hijos, le siguió los pasos como oidor de la Audiencia de México y a inicios del siglo XVIII como presidente de la Audiencia de Guadalajara. Juan de Escalante se casó con Juana de Silva y Portillo.43 El otro hijo célebre de esta familia fue el conde de Loja, capitán Pedro Escalante y Mendoza, que al parecer estuvo más relacionado con el virreinato peruano por sus actividades económicas.

La amplia red familiar de los Escalante en las Indias tuvo dos canónigos, como se indicó uno fue Manuel en México, autor de un sermón sobre Rosa, y el otro Juan en Lima, tío del anterior. Aquellos eclesiásticos que pertenecían a los cabildos catedrales provenían generalmente de familias acomodadas, con rentas aseguradas -por medio de herencias, capellanías y patrimonio propio- para hacer carrera en calidad de catedráticos, canónigos y dignidades eclesiásticas. Muchas veces poseían fuertes vínculos con autoridades y corporaciones gracias a los cuales formaban parte de una red clientelar previa. No eran los hijos primogénitos, empero, mediante sus carreras contribuían a incrementar el poderío social, económico y político de sus respectivas familias.44

Cuando Manuel publicó el sermón sobre la beata Rosa aún era sacristán mayor del sagrario de la catedral de México. Tal publicación fue dedicada a Gaspar de Haro y Guzmán y de Liche, VII marqués del Carpio y III conde de Olivares, quien fuera embajador en Roma y desde 1683 virrey de Nápoles. En 1662 este noble fue implicado en el atentado del Buen Retiro en el teatro durante el estreno de Faetonte de Pedro Calderón de la Barca. Durante la función se inició un incendio mediante explosivos dentro del teatro y se creía que la intención era asesinar al rey. Por esta acusación nunca pudo convertirse en valido del rey. Por eso tuvo que ganarse permanentemente el favor de los monarcas. En tal tarea fue mecenas de publicaciones y de arte. Otro camino para posicionarse en el poder fue la divulgación de sus logros personales en libros que incluían retratos suyos.45

En 1668 ayudó a la nobleza peruana, la cual organizó una de las fiestas de beatificación de Rosa en Madrid; costeó los fuegos artificiales el último día de la octava en el jardín del palacio real a la vista del aún niño Carlos II.46 A pesar de que los enemigos políticos de su familia apoyaron el culto rosista -los integrantes de la primera junta de gobierno de Mariana de Austria: el conde de Castrillo, el conde de Peñaranda, Cristóbal Crespí y Pascual de Aragón-, el VII marqués del Carpio compartió esta devoción para ganarse la voluntad del rey e identificarse con una mujer proclamada santa por los esfuerzos de la Corona en las Indias.47

Dos de los integrantes de esa junta de gobierno fueron presidentes del Consejo de Indias: el conde de Castrillo (1632-1653) y el conde de Peñaranda (1653-1671). A pesar de la enemistad entre la familia del conde de Castrillo y la del VII marqués del Carpio ambos en realidad eran parientes; el primero era tío segundo del último. El distanciamiento se originó por la elección del valimiento en favor de su padre, Luis de Haro y Guzmán, el VI marqués, en 1648, cuando el conde de Castrillo ya había acumulado una gran experiencia y poder en la Corte y se esperaba su designación como candidato a valido. La desconfianza del nuevo valido por la gran influencia política de su tío alimentó las discordias entre sus familias. El valimiento en esta época se quedó en manos de parientes, pues Luis de Haro tuvo como tíos suyos al conde duque de Olivares por línea materna y al conde de Castrillo por línea paterna. No obstante las enemistades familiares por el poder, la devoción a Rosa fue protegida por familias peninsulares que participaban en las altas esferas de la Corte.48

Manuel Escalante destacó que su familia debía mucho a la del VII marqués, pues su abuelo materno, Pedro Laínez de Morales, sirvió a los abuelos del VII marqués -es decir, al V marqués del Carpio, Diego López de Haro, y a su esposa, Francisca de Guzmán, hermana del conde duque de Olivares- y en la casa de estos nació su madre, Ana María de Laínez Clerque. Además, el padre del marqués, Luis de Haro y Guzmán, se preocupó por casar a su madre provechosamente y eligió a su padre, Manuel de Escalante, quien estaba bajo la protección del virrey del Perú, el conde de Chinchón (1629-1639). Igualmente aseguró que la carrera de su padre fuese protegida por la familia del marqués. Por todo ello proclamó: “Con acierto católico venero en vuestra excelencia (por tanto bienhechor de mi casa) una imagen de Dios; quanto porque Señor, que a lo real de su estirpe”.49 Y es que las familias de élite también dependían de los lazos clientelares de otras familias de mayor posición social, económica y política en el ámbito global. Esos vínculos, en general, perduraron por generaciones y en otros casos solo fueron coyunturales. Tales relaciones implicaron obligaciones de ambas partes y no se circunscribían a miembros iguales, sino también desiguales.50

Conclusiones

Los agentes de la santa indiana fueron piezas importantes para asegurar sus preseas de santa canonizada que la convertían en santa universal del mundo católico, además de gozar de títulos extraordinarios como santa patrona de las Indias. De esta forma se transformó en la mayor riqueza de las Indias con la ayuda de los agentes del Viejo y el Nuevo Mundo, quienes interactuaron permanentemente consiguiendo el éxito de la causa de canonización y la difusión de la santidad de la indiana en los ámbitos de la monarquía hispánica y también fuera de ellos. La movilidad de los agentes fue asombrosa y los casos expuestos nos permiten identificar que los agentes de la devoción capitalizaron su relación con la santa a nivel social, político, cultural e identitario para su provecho y para mantener el orden monárquico y preservar sus territorios.

Los gestores de la causa de canonización tuvieron a su líder en fray Antonio González de Acuña, el persistente procurador que se valió de sus acercamientos políticos y sociales con autoridades de primer orden (generales dominicos, embajadores de España en Roma y virreyes de Nápoles) para que Rosa fuera reconocida como santa universal ante todo el orbe católico. Lo que hizo más o menos en ocho años. Estas autoridades en sí mismas se convirtieron en agentes del culto por su disposición de apoyar la causa ante su admiración por la vida santa de una mujer de las lejanas tierras de las Indias, aunque también aprovecharon esta disposición para mejorar su imagen frente a la Corona española (el rey y los consejos).

Los otros agentes que reconocimos fueron algunos autores de las historias de vida y los sermones sobre la santa. La producción y la circulación de estos textos configuró las representaciones sobre la figura de la santa en los distintos ámbitos donde fueron elaborados. De ahí la importancia de identificar los lugares en que se publicaron los textos, porque es necesario tomar en cuenta el contexto en el cual fueron valorados según los requerimientos de su audiencia local, regional y global. De otro lado, las relaciones entre ellos y la gente de su entorno también fueron importantes en la capitalización de su agencia dentro de la devoción.