“O primeiro bispo deste Estado”. D. Gregório dos Anjos e a jurisdição episcopal na Amazônia, 1679-16891

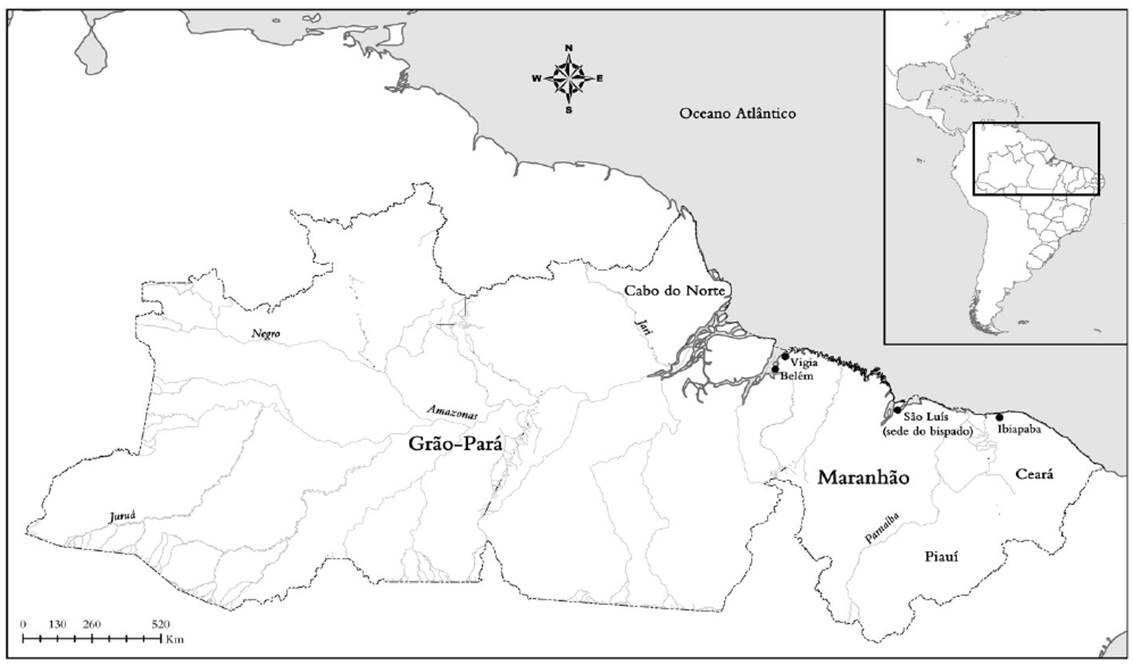

O Papa Inocêncio XI, na bula de criação da diocese do Maranhão de 1677, definiu que o território do novo bispado ia desde o Cabo do Norte (englobando as capitanias do Grão-Pará e Maranhão) até o Ceará e ficava sujeito ao arcebispado de Lisboa “por ser mais fácil a viagem do que para a Bahia”.2 Território imenso, o que era comum aos bispados ultramarinos, como é possível ver na Figura 1.3

O seu primeiro bispo, Dom Gregório dos Anjos, até agora tem sido pouco estudado, apesar de que na sua época foi analisado pelos seus contemporâneos,4 como membros da própria Igreja ou alguns historiadores.5 As análises tendem a julgar as atitudes do bispo frente ao governo diocesano, considerando-o pouco confiável, especialmente quanto à questão da mão de obra indígena. Essas interpretações generalistas e pouco problematizadoras foram incorporadas, glosadas e citadas acriticamente pela historiografia do século XX e acabaram criando a imagem de um bispo pouco “escrupuloso” e “indecoroso”.6 Um dos propósitos deste artigo é ultrapassar essa visão.

Figura 1

O bispado do Maranhão (1677-1720)

Fonte: Mapa preparado a partir da bula de criação do bispado e do mapa encontrado em Eduardo Hoornaert e Riolando Azzi, orgs., História da Igreja no Brasil: primeira época (Petrópolis: Vozes, 1992) XI-XII

É importante demarcar bem o território da diocese, principalmente pelo recente esforço da historiografia em apontar este espaço como área importante para delimitara soberania da monarquia portuguesa na região, já que estava no “meio” entre as Índias de Castela e o Estado do Brasil no período pós-União Ibérica, ou seja, após 1640.7 O Maranhão já era separado do restante do Brasil desde 1621, quando a Coroa portuguesa, por carta régia do 13 de junho, criou o Estado do Maranhão com capital em São Luís, embora subordinado ao Governo Geral do Brasil.8 Essa região no “Atlântico equatorial”9 (a atual Amazônia brasileira), deve ser retirada da lógica interpretativa nacional e clássica que confere importância principal ao norte do Atlântico Sul, para ser vista como integrante do sul do Atlântico Norte, pois as rotas comerciais equatoriais eram as mesmas dos domínios espanhóis.10

Karl Arenz e Frederik Matos afirmam que para “compreender a Amazônia no último quartel do século XVII é imprescindível analisá-la dentro da macroconjuntura do Império Luso” e porque durante o governo de Dom Pedro II (1676-1706), no quadro da crescente “atlantização” deste império, foram tomadas algumas iniciativas em favor do Maranhão e Grão-Pará.11 A primeira: o estanco do ferro, em 1676, colocou sob o controle da Fazenda Real a importação e comercialização de ferro e aço;12 a baunilha e o cacau também tiveram suas taxações fixadas, além de outras drogas do sertão destinadas à exportação.13 A criação da primeira diocese e as duas leis complementares publicadas no ano de 1680 integram-se neste clima de dinamização da região amazônica durante o governo desse monarca.14

Evergton Sales Souza destaca que a ereção das dioceses amazônicas (do Maranhão e do Pará) é um bom exemplo de como a Coroa foi a principal responsável pela estruturação da malha diocesana, já que o Estado do Maranhão e Grão-Pará não dispunha de rendas suficientes para arcar com as despesas da diocese recém-criada. Depois das queixas do governador e do próprio bispo,15 a Coroa, sob prerrogativas do Padroado,16 determinou que a Provedoria da Fazenda da Bahia transferisse o valor necessário para o pagamento da folha eclesiástica da nova diocese do Maranhão. Evergton Souza ajuíza que as preocupações políticas - a expansão das fronteiras de seus domínios e uma melhor gestão das tensões existentes entre missionários e colonos, por causa da mão de obra indígena -, devem ter pesado na decisão régia de solicitar a criação das novas dioceses.17

As fontes que podem clarificar a atuação de D. Gregório dos Anjos e dos primeiros anos de atividade na diocese amazônica incluem as já conhecidas cartas do Arquivo Histórico Ultramarino, bem como aportes documentais praticamente inéditos ou pouco explorados como, por exemplo: o Livro de provisões do bispado do Maranhão,18 as consultas à Mesa da Consciência e Ordens que esclarecem os primeiros anos da administração eclesiástica do Maranhão (antes mesmo da existência do bispado) e, finalmente, as cartas trocadas entre o bispo e os jesuítas.19

É por isso que, neste estudo, usaremos o cruzamento desses diversos acervos documentais para analisar a atuação de D. Gregório dos Anjos entre os anos de 1679 a 1689 . Buscar-se-á problematizar e discorrer sobre as relações que esse bispo estabeleceu com o governo local e com a Companhia de Jesus, visto que o primeiro antístite questionasse a centralidade dos jesuítas em assuntos eclesiásticos na Amazônia portuguesa.

Iniciaremos a discussão tratando dos anos anteriores à criação do bispado, para que se tenha ideia ampla das dificuldades da introdução da jurisdição20 ordinária num espaço de conquista como era a Amazônia. Em seguida tratar-se-á de analisar as relações conflituosas do bispo com a Companhia de Jesus e, por fim, a contendas do pontífice com o governo secular.

1. Administração eclesiástica: antes e depois da criação do bispado do Maranhão

É pouco conhecida a administração da jurisdição eclesiástica nesta zona do Brasil antes da criação do bispado. O clero regular estava instalado há muito tempo, o que não foi diferente de outros espaços do império transatlântico português.21 A chegada das ordens regulares foi o primeiro passo da entrada do catolicismo na região e o clero regular foi essencial para desenvolver a presença da Igreja antes de haver um bispado nesta zona.

Os franciscanos da Província de Santo Antônio foram os primeiros a chegar na região amazônica.22 Depois deles vieram os missionários da Companhia de Jesus e com o passar dos anos chegaram os carmelitas e os mercedários. Mais adiante, outras províncias dos franciscanos também aportaram em solo amazônico: os Capuchos da Piedade e os Frades da Conceição da Beira e Minho.23 Todos respondiam aos superiores de suas casas e, claro, ao papa.

As preocupações do rei a respeito da administração eclesiástica na área passam a ser melhor conhecidas a partir de meados do século XVII; pois em 16 de novembro de 1633, Felipe III consultou a Mesa de Consciência e Ordens para saber “se convém haver administrador eclesiástico no Maranhão, e se não houver feito até agora, ordenareis que se veja logo esta matéria”.24 Após, em 1639 a questão voltou à discussão quando o padre Luis Figueira, da Companhia de Jesus, apresentou uma petição sobre as dúvidas advindas da nomeação que o rei fez ao “superior da Companhia que reside na cidade de São Luiz” como “administrador do Maranhão”;25 tal nomeação ocorrera quase um ano antes, em 1638. Afinal, em 25 de julho daquele ano o rei emitiu uma alvará criando “a administração eclesiástica do Maranhão, Grão-Pará e rio das Amazonas” para o que entregava “a administração das aldeias dos índios aos padres da Companhia de Jesus”, deixando claro que no território passaria a existir um “administrador da justiça e governo eclesiástico” que teria, a partir de então, o “poder episcopal, mando e jurisdição” que tinham os “administradores eclesiásticos de Pernambuco e Rio de Janeiro”.26

A administração eclesiástica, afirma Evergton Souza, era um tipo de divisão que se assemelhava bastante às prelazias nullius dioecesis e que também foi utilizada noutras partes do império português. Essas divisões eclesiástico-administrativas conseguiam resolver muitas questões que só poderiam ser ultrapassadas pela autoridade do bispo; os prelados passavam a ter “uma jurisdição quase episcopalem” e “ficava facilitado o recurso das populações para solucionar suas causas, sem necessariamente ter que despender muito dinheiro e tempo com idas e vindas à Bahia”.27 Tamanha autonomia dada pelo rei aos jesuítas no Maranhão ao criar a administração eclesiástica da região não agradou ao então bispo do Brasil: D. Pedro da Silva.

Em 28 de março e 8 de agosto de 1640, os padres da Companhia de Jesus questionavam sobre o alvará que fez “o superior da casa”, de ser o “Administrador da iurisdição Ecclesiastica do Maranhão”28 e a demora do despacho da Mesa de Consciência e Ordens sobre a questão. As reclamações do bispo quanto à usurpação de sua jurisdição foram aceitas e o alvará do rei recuou num ponto fundamental após a consulta à Mesa: revogar a administração da jurisdição eclesiástica pelos jesuítas no Maranhão; assim, ficava a cargo deles apenas a missão e os índios e, afinal, o rei deliberou: “Hey por bem declarar que a rezolução que tomey pela dita carta de 8 de Agosto passado comprehende somente o que toca a missão e Índios, e não o da administração e jurisdição ecclesiástica porque este ponto fico vendo para mandar na materia o que mais justo e conveniente for”.29 Apesar da discussão remontar à primeira metade do século XVII, a questão é muito importante porque, anos depois, durante o governo de D. Gregório dos Anjos, a queixa quanto à participação excessiva dos jesuítas na administração diocesana voltará à tona.

Outro episódio que demonstra a ingerência dos inacianos na administração eclesiástica da Amazônia ocorreu em 1649, quando o superior dos jesuítas recebeu carta do cabido da Bahia, sede vacante à época, com ordens para eleger um sacerdote para “juiz delegado ad universitatem causarum, provisor, vigário geral e juiz dos resíduos, subordinado à Bahia”.30 A carta só chegou em 1650 e dava mais detalhes das sugestões do cabido baiano para a administração eclesiástica da região. Na missiva constava que o superior da Companhia poderia dividir os cargos em “differentes pessoas, ou nomear outros juízes delegados em outras partes diferentes, nesse mesmo distrito do Maranhão e mais Capitanias de nossa jurisdição”, exemplo claro de ampla jurisdição delegada.

O acontecimento foi descrito longamente pelo jesuíta José de Moraes na sua História da Companhia de Jesus na extincta província do Maranhão e Pará, de 1759, onde diz que na ausência dos jesuítas, os “homens letrados” depuseram o vigário-geral que tinha sido nomeado pelo falecido bispo do Brasil e escolheram outro para seu lugar; o vigário deposto seguiu para Portugal onde, depois de um ano, conseguiu carta de confirmação do rei para retornar ao cargo e voltou para o Maranhão no mesmo navio que trazia o padre Antônio Vieira e mais outros jesuítas em 1653.

O conflito entre os dois vigários-gerais, os padres Mateus de Sousa Coelho e Domingos Vaz Correia, resultou na formação de uma junta para deliberar com quem ficaria a vigararia-geral da Amazônia. É por isso que o padre Antônio Vieira foi chamado para mediar a questão e, em carta ao provincial do Brasil, contou que “puseram todo o negócio em minhas (suas) mãos”.31 O expediente que tomou, esclareceu Vieira, foi que ambos fossem vigários-gerais: o primeiro do Pará e o segundo do Maranhão (onde cada um tinha sua casa respetivamente), dividindo-se da mesma sorte o governo espiritual, tão como Sua Majestade o tinha já dividido no secular e político e também conforme a mente dos senhores capitulares da Bahia, os quais prudentissimamente apontaram na sua carta que, se parecer conveniente dividir-se o governo eclesiástico em duas vigararias-gerais, por serem tão dilatados os distritos, se faça.32 O próprio Vieira pediu ao cabido da Bahia que os jesuítas fossem “aliviados da obrigação” de opinar em questões como da nomeação de vigários-gerais, já que tinham o governo dos índios como sua maior missão na região.33 Apesar disso, a sugestão dos dois vigários-gerais dada pelo padre Antônio Vieira e acatada pelo cabido da Bahia, esclareceu duas coisas fundamentais sobre os últimos anos do território sem bispo: primeira, o amplo território da Amazônia precisaria de um governo eclesiástico que levasse em consideração a imensidão da região; segundo, e fundamental para esta análise, a Companhia de Jesus teve respaldo junto ao rei - como mostrado no episódio da Mesa de Consciência e Ordens - e com o cabido da Bahia, para opinar e participar das decisões relativas à administração eclesiástica da Amazônia. Isso não era para menos, pois os inacianos tinham esquadrinhado o território; tinham entrado na floresta, desbravaram os rios, criaram missões e até falavam a língua dos nativos. Nos eventos demonstrados é possível perceber que os jesuítas - antes da criação do bispado - tiveram ingerência em questões para além da missionação e do governo dos índios.

Eventualmente, em 1679 chegou o primeiro bispo da região: D. Gregório dos Anjos.34 Ele nasceu em Lisboa, por volta de 1617 na paróquia de Santa Maria Madalena e tornou-se cónego da Congregação de São João Evangelista em 10 de setembro de 1635.35 Estudou em Évora e Coimbra e foi vice-reitor do convento dos Lóios de Lisboa.36 A sua preconização como bispo do Maranhão, foi a 30 do de agosto de 167737 e fez juramento e profissão de fé em Lisboa a 13 de julho de 1677.38 Antes de ter sido eleito bispo do Maranhão, tinha sido designado para o bispado de Malaca, onde nem chegou a tomar posse. Com fama de grande orador sacro, tinha escrito a biografia de seu irmão Dom Apolinar de Almeida, membro da Companhia de Jesus. Assim, Dom Gregório, da Congregação dos Lóios, foi reitor do convento de Évora e principal e procurador da Congregação dos Cônegos de São Evangelista junto à cúria romana.39 Finalmente, chegou ao bispado do Maranhão em 11 de julho de 1679, dois anos depois da criação canônica da diocese.40

Sobre o seu governo na diocese há poucas informações. O já citado livro de provisões do bispado é peça chave para entender as primeiras medidas do bispo e dá indícios do que também poderia ser prática nos demais bispados do Brasil desde o século XVII, porque em 1688, D. Gregório dos Anjos afirma que “he necessário prover os ofícios de escrivão da Camara e Auditorio Ecleziastico, Justificações e Cazamentos” (para os quais escolheria o padre João Rodrigues Calhão). O que mais chama a atenção é a provisão de 15 de janeiro, em que passa a “instrução que hade guardar” na “cappitania do Pará” quem ocupasse o cargo de “vigário forâneo e juiz dos Resíduos e Justificações Eclesiásticas”, demonstrando que estava a criar uma estrutura que permitisse ter o mínimo de eficiência num vasto território e um dia depois, em 16 de janeiro, nomeou o padre Manuel Estácio Galvão, “vigario da vara furaneo com vezes de geral com jurisdição ad Universalem Cauzarum que bem administre justiça conhecendo de todas as causas que se moverem na cappitania do Pará e seus distritos”.41 A provisão desse vigário forâneo, provavelmente a mais antiga que se tem documentada na América Portuguesa, causou alvoroços entre os moradores do Pará e os oficiais da Câmara de Belém. Em carta enviada a D. Pedro II, em 15 de março de 1688, estes últimos relataram que o bispo escolheu o padre Manuel Estácio Galvão “de ruim vida e custumez, pouco talento e capacidade, por vizitador, juiz dos cazamentos, vigário da vara, com poderes de geral”.42

As funções delegadas a esse vigário forâneo do Pará eram equivalentes, em matéria de exercício da justiça, às do bispo numa cidade em que residiam as autoridades seculares mais importantes, como o governador, o ouvidor e o procurador da coroa, além do senado da Câmara de Belém. O bispado tinha, a partir de então, um representante à altura das demais autoridades e isso não agradou a todos, como demonstrado na mencionada carta.

Em São Luís, o bispo D. Gregório dos Anjos nomeou o padre José Gonçalves Goulart para a função vigário-geral em 1689.43 O cargo de vigário forâneo estava acima do ofício de vigário da vara, embora tivesse menos funções e privilégios que o de vigário-geral, que ficava na sede do bispado. Gustavo Mendonça dos Santos, sobre este tema, afirma que “as diferentes atuações desses dois cargos ainda precisam ser mais aprofundas”, mas os “vigários gerais forâneos”, “executavam funções de justiça eclesiástica em auditórios instalados em suas comarcas, mas subordinados ao vigário-geral”, como observou para o caso da diocese de Olinda no século XVIII.44

Essa hierarquia dos oficiais da malha diocesana é demasiado interessante de se relatar porque aponta caminhos de um ordenamento que deveria ser o mesmo noutras partes do império ultramarino. No caso específico do bispado do Maranhão, as cidades de Belém e São Luís - cabeças de suas capitanias - eram as mais importantes e populosas, não era estranho que o bispo tivesse criado uma vigararia forânea em Belém. De facto, nesta última, as autoridades civis estarem vivendo45 e São Luís era a sede do bispado; além, a grande distância que as separava por caminhos que per si eram dificultosos, demonstravam a necessidade de oficiais da Igreja com jurisdição delegada e mais alargada naquela região.

Em perspectiva comparada é importante citar como exemplo o decreto “do Ilustrissimo Reverendissimo Senhor Patriarcha a favor de Dr. Francisco Nunes Vidal”, do ano de 1717, em que “pella boa informação que temos do procedimento e letras do Dr. Francisco Nunes Vidal e que com inteireza e verdade dará satisfação aos que por nos lhe for encarregado, havemos por bem fazer lhe merce nomealo vigario geral f[o]raneo da villa de Setúbal e seus destritos, que he deste patriarchado”.46 Anos depois, em 1729, sobre o mesmo padre Francisco Nunes Vidal, consta que “continuará no ministério de vigário geral de Setúbal, que exercita, emquanto não mandarmos o contrário”.47 O padre em questão foi primeiro vigário forâneo e depois vigário-geral.

Embora o documento do Maranhão seja mais antigo, de fins do século XVII, é seguro afirmar que as práticas do bispo da Amazônia derivavam daquelas usadas na metrópole, como demonstra o documento da Patriarcal de Lisboa.48 Com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707, no seu Regimento do Auditório Eclesiástico de 1704, é que se vê explicitado na legislação o que na prática já acontecia na Amazônia, e quiçá em outras partes do Brasil colonial, desde fins do século XVII.49 Deste modo, as distâncias da sede do poder episcopal justificavam a criação de mais de uma vigararia-geral. Portanto, as provisões do Maranhão confirmam uma prática importada da metrópole que sugere caminhos para se entender como foi se voltando mais complexa a malha diocesana nesses espaços. Vejamos agora as discussões sobre a autoridade prelatícia e os limites de seu poder.

2. O bispo e os jesuítas: jurisdição episcopal em xeque

Em estudo já clássico, Charles Boxer destaca a frequente animosidade entre o clero secular e o regular no desenvolvimento da Igreja católica nos territórios de além-mar. Federico Palomo, por sua vez, comenta que na América Portuguesa, jubileus, licenças, diplomas pontifícios etc., forneceram aos jesuítas e, em geral, aos regulares, um leque alargado - mas variável no tempo - de privilégios no que diz respeito às populações indígenas e com relação à administração espiritual das aldeias; o que não raro desencadeou conflitos de natureza jurisdicional com os bispos e outros agentes do poder eclesiástico, especialmente porque após o Concílio de Trento (1545-1563) houve o fortalecimento da autoridade prelatícia.50

No que diz respeito ao território da Amazônia, os jesuítas tiveram, em pelo menos duas ocasiões, certo prestígio junto ao rei e ao cabido da Bahia no século XVII, para opinar e atuar em assuntos da administração eclesiástica antes da criação da diocese, como demonstramos acima. A “falta de eclesiásticos com letras e consciência”, como disse Vieira,51 pode ter sido um dos motivos da ingerência dos inacianos, mas o que não se pode negar é que a uma malha paroquial era muito frágil no século XVII. O número de paróquias é desconhecido, mas se concentrou notadamente na região litorânea e próxima aos rios.52 A criação do bispado e a introdução da jurisdição ordinária resultou numa série de conflitos jurisdicionais entre o bispo e os padres da Companhia de Jesus. A visita do bispo D. Gregório dos Anjos a Belém do Grão-Pará em 1680 evidencia um desses episódios.

O traslado das cartas trocadas entre os jesuítas e o prelado é descrito como “a controversia da administração das igrejas” e reúne correspondências de 13 de agosto de 1680 a 11 de abril de 1681. Nelas é possível ver o impasse sobre questões importantes da administração eclesiástica na Amazônia, como era o caso das licenças para confessar e pregar, os breves e privilégios concedidos pelo papa aos jesuítas, a administração das igrejas e o governo espiritual dos índios. As controvérsias resultaram numa concordata que é, na verdade, um interessante testemunho de como a jurisdição episcopal foi sendo introduzida neste espaço de conquista e os recuos de posicionamento a que ambas as partes tiveram que proceder.53

Quando soube da presença do bispo em Belém, o padre Antônio Pereira, reitor do colégio de Santo Alexandre, escreveu a D. Gregório, em 13 de agosto de 1680, para apresentar os “Padres João Felippe, João Maria, Jedoco Peres, Aloysio Conrado, João Carolus e asi mesmo com eles como idoneos para pregar e confeçar; e os padres Jeronimo Pereira, e Antonio da Cunha para confeçarem”, além de pedir “licença juntamente para poderem absolver das cosas reservadas neste Bispado”,54 D. Gregório respondeu, logo no dia seguinte, concedendo licenças por tempo de um ano. Dias depois, entretanto, desistiu e mandou publicar uma pastoral em que ordenou que nenhum clérigo, secular ou regular, de qualquer ordem, confessasse ou pregasse sem sua autorização, revogando todas as licenças anteriormente passadas. Pediu que, dentro de 15 dias, todos que tivessem as referidas cartas se apresentassem diante dele na sede do bispado.55

Esta disposição do bispo gerou desconforto nos jesuítas, embora eles não pudessem se opor ao bispo nessa matéria, a proibição de confessar sem aprovação do antístite foi recebida como uma afronta clara à supremacia dos inacianos, já que sem confissão não havia evangelização nem projeto de missionação. Daí, o padre Pedro de Pedrosa, visitador das missões na Amazônia, resolveu responder ao bispo demonstrando as dificuldades reais para se fazer cumprir aquela pastoral.56 Alegou, entre outras coisas, que a Companhia de Jesus tinha o costume de trazer apenas uma carta patente de confessor e pregador com todos os nomes dos religiosos e não cartas individuais, apontando que em outros bispados e também no reino era comum que eles fossem “aprovados somente de palavra”. Reconheceu que já havia “muitos christãos a quem administram os sacramentos, mas nem tem ainda parochias com distritos determinados, nem igrejas, senão umas palhoças, nem ornamentos ou aparato algum dellas”.57 Além de detalhar o cotidiano e dificuldade desses religiosos, apontou o seu reduzido número para tão vasta região. O interessante é que, sutilmente, questionou se essas paroquias estariam mesmo sob jurisdição episcopal, já que eram “privilegiadas por bullas pontifícias como foram muitos anos as das Indias Occidentais, e depois os mesmos reis sujeitaram parte dellas aos bispos”.58 Afirmou que não desejavam “usar destes privilegios, ou por em controversia a jurisdição”, mas que os jesuítas só obedeceriam “no que não for essencialmente contra o seu Instituto e privilégios”. Concluiu essa carta de 18 de outubro de 1680 pedindo que o bispo esclarecesse de que modo os jesuítas estavam usurpando sua jurisdição.59

O bispo respondeu em 21 de outubro que, quanto aos breves e privilégios, não era sua intenção desrespeitá-los, mas não podia “deixar de conservar a jurisdição episcopal na mesma forma em que o Sagrado Concilio Tridentino o dispôs, e os principes catholicos em suas provisões com grande caridade observão em todas as igrejas de seus provimentos”.60 Alegou, entretanto, que queria ver pessoalmente esses documentos. Como resposta, os jesuítas disseram não querer impugnar a jurisdição episcopal, mas lembraram a Dom Gregório que ele, como bispo, só tinha “o que lhe toca por direito commum”, e a Companhia de Jesus, “o que nos toca por direito privilegiado”.61

A questão das patentes não se encerrou. O bispo colocou em questão se os jesuítas eram missionários ou párocos. Ao que responderam: “declarâmos a Vossa Senhoria, que o nosso oficio, e a nossa profissão he de missionários, que tratamos de conversão dos gentios e taobem da reformação dos christãos; mas porque pela maior parte vivem muitas vezes, huns entre outros, não rejeitamos o oficio de parochos, quanto ao trabalho senão quanto a honra e os emolumentos, rendas e benesses que tivessem estas parochias”.62

Analisando o papel dos jesuítas como curas de almas na América Portuguesa no período da elaboração das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707, Federico Palomo afirma que “as missões rurais nunca deixaram de estar orientadas para o auxílio espiritual das populações cristãs de origem européia, dispersas no espaços das várias capitanias”.63 É o que demonstrou claramente o jesuíta Pedro de Pedrosa em sua resposta ao bispo: o foco principal dessas missões, no entanto, “encontrou uma justificação particular no remédio doutrinal e moral dos escravos - índios ou africanos, cristãos ou gentios - que asseguravam o trabalho nas propriedades dos portugueses”.64 Mais do que cuidar espiritualmente dos índios escravizados ou livres que estavam trabalhando para os europeus, os jesuítas na Amazônia adentraram o interior, coisa que a malha paroquial do bispo ainda era incapaz de realizar.

Passados dois meses D. Gregório escreveu aos jesuítas em tom de reclamação. Disse que soube que os jesuítas estavam “unindo e dezunindo as parochias” sem sua licença e, tendo ele “posto hua pastoral para que nenhum parocho o possa ser legitimamente sem ser aprovado pelo ordinário”, continuavam os inacianos a “bautizar huns poucos de indios brutos” sem “pedir licença para esse effeito”. Exigiu ao padre Pedro de Pedrosa, por fim, que apresentasse “todos os seus breves que diz tem”, em especial aqueles contrários ao Concilio Tridentino que os “isenta da jurisdição do ordinário” e também o “breve para mudar ou tirar parocho da igreja em que foi posto pelo ordinário, sem sua licença, antes de ser visitado”. Questionou se tinham “jurisdição ecclesiástica só com a nomeação de Sua Alteza como Grão Mestre” e se podiam “administrar sacramentos âs ovelhas que confessão ser do ordinário sem licença sua”.65 Perguntou ainda: “se hão de ter particulares licenças do ordinário os chamados missionários, quando partem para as missões, e constar ao bispo se sabem as línguas para se saberem declarar pois este he o estilo com o qual os reverendos bispos de Indias, como cabeças de missionários lhes assinam terras e distritos para pregarem a doutrina christãa”.66

D. Gregório demonstrou saber bem o que se fazia nas Índias de Castela. É importante detalhar essa controvérsia porque, como salientou Boxer, “o exercício desses privilégios” - os das ordens regulares - “logo se chocou com a aplicação das diretrizes do Concílio de Trento, pois um dos seus principais objetivos foi o de fortalecer a autoridade do prelado diocesano em todas as fases da vida religiosa e da disciplina eclesiástica no âmbito de sua jurisdição territorial”.67 Em áreas de fronteira como o era a Amazônia portuguesa, a presença marcante e antiga dos jesuítas certamente manifestou resistência à jurisdição ordinária.

Seja como for, faltava discutirem a jurisdição espiritual sobre os índios;68pois, com a lei de liberdade de 1680 o papel da Companhia de Jesus ganhou ainda mais destaque a provisão garantia à Companhia de Jesus que penetrassem no sertão amazônico “levantando igrejas para cultivarem os ditos índios na fé e os conservarem nela”.69 Em janeiro de 1681, o padre Pedro de Pedrosa afirmou a D. Gregório que “nunca nenhum bispo cuidou que os missionários da Companhia lhe usurpassem a jurisdição sem embargo de que sempre ali, como aqui, forão eles os parochos dos índios já cristãos, e os que tiveram a sua conta a conversão dos gentios”.70 Ele se referia às práticas utilizadas nas Índias e no bispado do Brasil, onde o do Maranhão tinha sido desmembrado. Ao que o bispo respondeu enfaticamente: “advirto Vossa Paternidade que neste Estado sou tanto bispo dos brancos, como dos indios, e que a jurisdição episcopal alcança ate os últimos fins delle. Espero que Vossa Paternidade satisfaça mostrando os privilégios, como ficamos; por que são tão certas estas minhas preposições que só se desfarão com os privilégios do Pontífice”.71

Alegando terem já mostrado os breves e privilégios, os jesuítas elaboraram uma concordata com cinco quesitos para tentar resolver os impasses jurisdicionais com o prelado, mais ambos deviam ceder em pontos importantes. Os jesuítas tinham pressa para resolver a questão porque, desde a primeira pastoral de D. Gregório, só os padres da Companhia de Jesus ainda estavam suspensos de confessar e pregar. Ora, o documento sugeria, entre outras coisas, que os jesuítas ainda não aprovados pelo bispo se apresentariam para exame; que eles não seriam visitados, senão por seus superiores; que não uniriam nem desuniriam paróquias sem o consentimento do bispo e, finalmente, que seriam obrigados a dar conta de tudo que tocasse ao foro exterior das missões.72

O documento foi analisado inúmeras vezes por D. Gregório e seus oficiais mais próximos e, enfim, o bispo cedeu em parte. Permitiu “tudo o que Vossas Paternidades pedem no seo papel”, mas só pelo prazo de “dous annos para averiguarem em Roma com o pontifice e no reino com sua alteza”.73 O silêncio na documentação pode sugerir que os ânimos tenham se acalmado. Ocorreu, na verdade, que o rei de Portugal interveio na questão; talvez por excessivas reclamações quanto ao comportamento do bispo na matéria indígena e também pela sua tentativa recorrente de influenciar na ação missionária que era tão importante naquele espaço. Foi que D. Pedro II se posicionou a favor da Companhia de Jesus e em 19 de novembro de 1681, sete meses depois de que o bispo e dos jesuítas terem assinado a concordata, o rei enviou carta a D. Gregório dos Anjos em que o advertia sobre as inquietações com os padres da Companhia de Jesus.74 Esta carta, que parecia decisiva sobre a questão, veio apenas em 2 de setembro de 1684.

O rei foi enfático em afirmar que, apesar da jurisdição episcopal ser “fundada em direito”, o que não se podia “diminuir, alterar nem remover por algum modo que não seja ordenado pelo sumo pontífice” e tendo-o consultado e recebido seu consentimento “e por que a utilidade de serem governadas as ditas aldeas com toda jurisdição pelos ditos padres he tão notória e de tal modo própria, essencial e unida com a conservação e liberdade dos índios”, a Coroa deliberava que assim deveria continuar.75 Finalmente, sua majestade pediu que o bispo não apenas consentisse, mas ajudasse e favorecesse a decisão.

Como se pode perceber, foi o rei a decidir sobre a questão, entretanto, não deixou de ser delicada. Ou isso se dá a ler nas entrelinhas de outra carta do mesmo mês de setembro de 1684. O rei ordenou que o bispo vigiasse e observasse os padres que governavam “os índios das aldeas de donatários desse Estado do Maranhão com parochos destinctos, sem a subseção dos padres da Companhia”, o que deixa entrever que os nativos que não pertenciam às missões jesuíticas estavam sob jurisdição episcopal. A carta não é mais detalhada quanto a esses espaços, mas deixa claro que se os párocos enviados pelo bispo não satisfizessem “como devem suas obrigações”, o monarca mandaria “prover as ditas igrejas de missionarios”,76 tirando-as da jurisdição episcopal.

Ora atendendo à Companhia de Jesus, ora atendendo ao bispo, o rei tentava um equilíbrio de forças delicado. Claro estava que as diretrizes tridentinas, na prática, iriam esbarrar na realidade específica dos espaços em que o episcopado se ia introduzindo. A visibilidade da autoridade prelatícia caminhava paulatinamente e contrariava a presença antiga e já enraizada do clero regular, notadamente da Companhia de Jesus.

Os jesuítas enfrentaram novas turbulências na Amazônia em meados de 1684, como a Revolta de Beckman, que motivou mais uma expulsão dos inacianos daqueles espaços77 ou a conhecida relação conflituosa do bispo com os jesuítas. Ao menos é o que dá a entender os acontecimentos descritos aqui, porque podem tê-lo levado à omissão no episódio da expulsão da Companhia de Jesus em 1684.78

Uma parte da historiografia destaca que D. Gregório dos Anjos se manteve afastado do conflito, embora estivesse ciente da participação de clérigos regulares e seculares no movimento, incluindo o vigário-geral Inácio da Fonseca e Silva e frei Inácio da Assunção, provincial do Carmo; mas outros pesquisadores chegam a afirmar “que o bispo simpatizava muito com o motim”.79 As duas últimas décadas do século XVII, entretanto, não registaram apenas conflitos entre o bispo e os jesuítas, visto que a questão dos índios tivesse episódios conturbados também entre as autoridades seculares e o primeiro bispo da Amazônia. É o que veremos a seguir.

3. O bispo e as autoridades seculares

A lei de liberdade dos índios de 1680 foi, como disse, marco importante para a região amazônica, porque tal alvará conferiu um protagonismo novo ao primeiro bispo desta; com isso não nos referimos a um protagonismo espiritual, mas um ofício do mundo dos homens. O rei informou D. Gregório, em 30 de março de 1680, como se faria a repartição dos nativos e que ele teria papel chave no processo. Disse na missiva que

a repartição da terça parte dos índios que tenho mandado se faça pelos governadores a fareis com o prellado dos Capuchos de Santo Antonio do logar em que se fizer e ha pessoa eleita pela Camara a mais capaz que houver para esta ocupação, e em vossa ausência a fará o vosso vigário geral ou quem tiver vossas vezes e jurisdição declarando-se que esta nem outra alguma temporal sobre os Indios vos pertence, e vos faço mercê della por hora enquanto não ordenar o contrário.80

D. Gregório, entretanto, não teria agido como esperavam dele e “na qualidade de presidente nato do órgão” reservou para si próprio “nada menos que trezentos indígenas, que logo fez empregar na lavoura do cravo, de que passou a fazer desabrido comercio”.81

Com isso, vem a propósito Mario Meireles, que carrega nas tintas ao acusar o bispo e o próprio D. Francisco de Paula e Silva, defensor ferrenho da Igreja que, como bispo que era, afirma não ter meios “nem documentos que possam servir para advogarmos sua inocência”.82 Culpado ou não, o certo é que as cartas trocadas entre as autoridades civis aquém e além mar dão conta de um sério conflito entre as autoridades régias e a jurisdição eclesiástica em torno do controle e repartição dos índios.83

Para 1681 o rei já demonstrava conhecer todos os problemas advindos da repartição dos índios comandada pelo bispo, quando escreveu ao governador do Maranhão, Inácio Coelho da Silva,84 alertando da “queixa que vos fizerão algumas pessoas do povo da desigualdade da repartição, obrando o bispo absolutamente”. Informa que escreveu ao dos Anjos pedindo que lhe obedecesse, como de fato o fez na carta de 19 de novembro de 1681.85 Além disso, o estanco também foi alvo de reclamações públicas do prelado86 a ponto do governador escrever novamente ao rei informando “que os eclesiásticos, a exemplo de seu prelado, o bispo D. Gregório dos Anjos, falavam muito descompostamente contra essa instituição”.87

O conflito na repartição dos índios demonstrou a necessidade de um tribunal exclusivo para discutir suas causas; por essa ração, em 1683 entrou em funcionamento a Junta das Missões trazendo alterações no reparto do “gentio”. O estabelecimento desse tribunal foi, segundo Márcia Mello, uma estratégia importante para mediar as demandas de moradores e missionários.88 No topo da hierarquia da Junta das Missões, ao lado do governador do Estado do Maranhão e Grão-Pará, estava o bispo de São Luís que, tendo seu protagonismo diminuído, permaneceu como membro da referida Junta,89 mas D. Gregório não se deu por satisfeito com essas mudanças e questionou a presença dos seculares nesse tribunal.

Em carta enviada pelo governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, Francisco de Sá e Meneses,90 para o rei D. Pedro II, ele descreveu as dificuldades de iniciar as tratativas da Junta das Missões em Belém. O tribunal seria composto pelo governador, pelo ouvidor geral e provedor da Real Fazenda e pelo bispo, como informou na missiva. Sobre a tentativa de convencer D. Gregório dos Anjos a participar da reunião, apontou que o bispo disse “que elle não havia de entrar em tal Junta, porque sendo totalmente eccleziastica, a fazia Vossa Alteza secular, mandando se compusesse de trez seculares e de hum só ecleziastico, e que elle não queria ficar sempre vencido”.91

Mas adiante, em 1685, o governador foi mais enfático nas suas queixas ao rei e disse que o bispo que deveria ser “amorozo pastor, se tem feito pela ambição, tirano lobo”, agindo “tão vingativo de afectados agravos e supostas offenças, que a huns castiga os corpos com prizoes e a outros trata de ferir as almas”.92 E além disso, afirmou que D. Gregório usava as excomunhões para conseguir alcançar seus objetivos. O que não menciona, claro, é que o poder espiritual de que se valia o bispo ameaçava a supremacia que os governadores vinham experimentando à frente do governo civil da capitania desde muito antes da criação do bispado.93 Era mais um reflexo dos incômodos que a introdução da jurisdição ordinária poderia trazer aos seculares.

Apesar das reclamações sobre o seu comportamento, relatou o governador, o bispo não modificava suas ações “desprezando os requerimentos da Camara e a geral queixa do povo” e continuava mandando “com os mesmos indios da repartição muitas mais canoas ao cravo”. D. Gregório teria chegado ao extremo, contou ele, de retirar dois índios como dizimo que Antônio de Paiva deveria arrendar para o rei de Portugal e concluiu a carta alegando que “este bispo” só mostra querer ser senhor deste Estado”.94 Evidentemente, o que incomodava o governador era a atuação do bispo para além da sua jurisdição espiritual, então acusava-o de demasiada ingerência em assuntos seculares que diziam respeito apenas aos oficiais do rei.

Por consequência, o próprio monarca escreveu ao antístite fazendo queixas diretas da sua atuação na repartição dos índios: em setembro de 1684 queixou-se por D. Gregório “meter na repartição dos Índios” os da “aldea dos Aroaquizes”. Aqueles índios, contou, “nunca forão da repartição, nem os padres da Companhia os davam em rol”. D. Pedro II acusou o bispo de ter mandado “canoas ao sertão a buscar cravo, e que para os meterdes na repartição vos fizestes juiz para julgardes que vos pertencião”. Encerrou a missiva exigindo que D. Gregório desse cumprimento às ordens reais.95 Não foi possível localizar no acervo eclesiástico do Maranhão documentos que refutem as acusações de que o bispo agia para preservar seus próprios interesses. Se D. Gregório refutou as queixas das autoridades civis, dos moradores do bispado e do próprio rei, esses documentos ainda permanecem desconhecidos.

Além desses conflitos envolvendo a questão indígena, D. Gregório também afirmou não se sujeitar ao Juízo da Coroa. Alegou que este tribunal secular teria sido criado contra as imunidades da Igreja, que ele era obrigado a defender “até perder a vida ou derramado sangue de suas veias, julgando agravo da mitra conhecer a Coroa das forças para remir violências”. O conflito teria chegando a tanto, como conta César Marques, que por carta régia “se ordenou aos ouvidores que não consentissem que o bispo ou seus auxiliares prendessem seculares, o que bem deixa ver que até então isso se praticava”.96

Os conflitos com as autoridades régias no Maranhão e no Pará tinham sido constantes nos dez anos de seu episcopado e com o falecimento de D. Gregório, dos anos de sede vacante, as únicas informações que restaram constam no Livro de Provisões do bispado. Nelas, o vigário forâneo José Gonçalves Goulart97 passou provisões aos oficiais do tribunal eclesiástico do Maranhão. No governo do seu sucessor, do bispo D. Francisco de Lima, que governou o território por seus procuradores, temos provisões de confessores, pregadores, vigário-geral e oficias do juízo eclesiástico.98 O bispado do Maranhão só teria novo bispo residindo em seu território até com a chegada de D. Timóteo do Sacramento em 1697.

Considerações finais

Segundo afirma José Pedro Paiva, “os bispos tinham-se tornado criaturas do rei e este usava-os ao seu serviço, transformando-os, simultaneamente, em servidores da Igreja e agentes políticos da monarquia”.99 Se, por um lado, eram “criaturas do rei”, como defende Paiva; por outro, os bispos podiam contrariar as demais autoridades e até as ordens regulares com as quais tinham que coexistir no Ultramar em fins do século XVII. Dessa forma, Dom Gregório dos Anjos quis tomar posse de seu governo diocesano em todos os sentidos, principalmente na defesa de sua jurisdição episcopal, como determinavam as diretrizes tridentinas. Claro que isto embaraçou a ordem estabelecida, era quase óbvio que ia causar conflitos com os que lá tinham fincado laços há muito tempo, como foi o caso da Companhia de Jesus. Igualmente, se pode dizer em relação às autoridades seculares que passariam a dividir com o antístite problemas do mundo terreno, como a repartição dos índios, por exemplo.

O bispado, jovem ainda, com pouco mais de uma década, começava a impor-se e as medidas tomadas por D. Gregório dos Anjos eram testemunho da consolidação da jurisdição ordinária, mas também demonstravam a fragilidade da malha diocesana, já que, entrando nos confins da Amazônia, só se conhecia o trabalho missionário. Nesse reordenamento de poderes, D. Gregório defendeu o alargamento da jurisdição episcopal proposto por Trento, mas num contexto muito específico: o da lei de 1680, que conteve o trabalho do bispo em vários momentos.

Em conclusão, os jesuítas continuaram na missionação, mas as “aldeias de donatários”, embora ainda pouco conhecidas, se firmaram como espaço episcopal. Com a presença do antístite e em que pese seu perfil político e diria até missionário, os conflitos ficaram latentes. Não poderia ser diferente, dado que o clero regular, especialmente a Companhia de Jesus, e o bispo tivessem que (con)viver no mesmo espaço de poder e, obrigatoriamente, governador, câmara e as diferentes ordens regulares tiveram que se habituar à figura do bispo; assim que fosse inevitável que, em alguns momentos, rivalizaram com ele em questões fundamentais como as de defesa de jurisdição e competências.

O caso do bispado do Maranhão confirma, entretanto, o ordenamento com a praxis diocesana portuguesa, como no caso da vigararia forânea aqui apresentada. Deste lado do Atlântico, D. Gregório teve mais do que atribuições e missões do mundo espiritual; teve obrigações do mundo dos homens e parece ter se envolvido demais com essas questões, mormente a da repartição dos índios, mas essas eram as necessidades do seu território episcopal e o bispado estava se tornando uma realidade na Amazônia portuguesa.