De la autonomía a la dependencia. Maíz, mercado y alimentación en Antioquia en la primera mitad del siglo XX1

“Es indiscutible que a este alimento debe el peón antioqueño el haber podido descuajar a golpe de hacha las inmensas selvas seculares que hasta mediados del siglo pasado [siglo XIX] cubrían el territorio del sur y suroeste de Antioquia y Norte del Cauca y Tolima”. Joaquín Antonio Uribe, “Climatología”, Anales de la Academia de Medicina de Medellín (Medellín) octubre de 1907:163.

Introducción

La producción agraria colombiana ha combinado desde finales del siglo XIX dos modelos: el de la economía campesina basada en la permanencia de prácticas tradicionales con baja incorporación de tecnologías y el del empresariado rural que ha desarrollado modelos de gestión con un cierto estándar de modernización de sus actividades. Sobre ambos ha reposado la tarea de proveer al mercado de los alimentos indispensables para el consumo de su creciente población y para la transformación en diversos productos que la vida en la ciudad demanda. A medida que Colombia se urbanizaba la relación con el llamado mundo rural fue más intensa debido a que la dependencia de la producción de alimentos también ascendió. Así, el mercado interno fue de a poco un dinamizador de la producción rural al vincular más territorios y promover acciones de innovación y nuevos emprendimientos.

En la actualidad existe un debate sobre los usos de la producción de víveres en la alimentación humana, animal y en actividades industriales. El maíz históricamente ha sido el cereal de mayor aprovechamiento en América Latina para la subsistencia de su población, como lo devela la historiografía que al respecto ha producido la academia mexicana.2 Sin embargo, desde principios del siglo XX, el maíz también era aprovechado en diversas industrias, pues se requerían mayores cantidades como insumo para la producción de alimentos de origen animal como carne, leche y huevos; así como material para la industria cervecera, farmacéutica, química y textil.3 Incluso en los albores del siglo XXI, el maíz es uno de los productos de mayor importancia para la fabricación de biocombustible.4 De esta manera, las posibilidades de usos e industrialización de este grano fueron incrementando en el transcurso de los últimos siglos.

Justamente, el mercado creciente de Medellín amplió las opciones de abastecimiento de alimentos con regiones vecinas, lo que significó para ellas oportunidades de negocios y estimuló nuevos consumos. En esta perspectiva, el objetivo de este artículo es desentrañar las relaciones del mundo rural con el urbano mediante las cuales se crearon intercambios de capitales, productos, tecnologías, población y otros recursos que fomentaron cambios en los modos y formas de producción; dicho en otras palabras, que favorecieron la implementación de cierta modernización del mundo rural antioqueño. El objetivo es caracterizar el tránsito de algunas regiones de Antioquia en su actividad económica y su incidencia en procesos de alimentación de una sociedad como Medellín que fue cambiando su composición poblacional y cultural durante la primera mitad del siglo XX. Asimismo, develar hasta qué punto el crecimiento urbano e industrial fue atendido por la producción regional u obligó a establecer otras relaciones económicas y comerciales con el resto del país, e incluso de orden internacional, que confluyeron en significativos esfuerzos por consolidar procesos de comercio soportados en novedosos sistemas de transporte como el ferroviario.

En la primera mitad del siglo XX la sociedad antioqueña, que tenía un profundo arraigo en la actividad productiva, cultural y alimentaria del maíz, transita a la dependencia de este alimento producido en otras latitudes, con lo que se creó, como en otras sociedades latinoamericanas, una especie de integración de mercados regionales de productos agrícolas.5 A la par, en este recorrido es posible detallar cómo se justificó en medio de estos cambios la inclusión del maíz en la dieta de una sociedad que rápidamente pasó de campesina a obrera. En este proceso es posible detallar una serie de acciones que desde el discurso científico hasta el empresarial promovieron a este cereal como una fuente inagotable de proteína y de aprovechamiento comercial. La intención es explorar la dinámica de producción, comercio y consumo de maíz en Antioquia en la primera mitad del siglo XX, cuando su capital Medellín configuró su proceso comercial, industrial y financiero que la consolidó como uno de los centros urbanos más influyente del país, con un crecimiento demográfico acelerado que, según fuentes censales, pasó de 54,946 habitantes en 1905 a 358,189 en 1951.6

En síntesis, este artículo es un esfuerzo por delinear una historia rural a partir del análisis de la información expuesta, para ello conjuga la historia regional y económica que le permite esbozar el lugar que un alimento ocupa en su desarrollo agrario y en la cultura nutricional. En la historiografía colombiana la tendencia de los estudios rurales ha sido destacar el lugar del café por su incidencia en el desarrollo económico y social,7 y de otras actividades como la ganadería vacuna, muy influyente en la ocupación y configuración política de diversos territorios.8 Sin embargo, el maíz como fenómeno histórico ha sido objeto de pocas investigaciones, las cuales se han enfocado sobre todo en aspectos como el origen, cultivo y usos del maíz desde una perspectiva arqueológica, antropológica y agronómica, principalmente. En este sentido, el desafío es contribuir con nuevas posibilidades de comprensión de su amplio universo rural, asociado sin duda al crecimiento e integración del mercado regional y nacional durante los primeros años del siglo pasado.

El texto está dividido en tres partes. En primer lugar, presenta algunas características del arraigo cultural del maíz en la sociedad antioqueña y su permanencia como un cultivo y alimento básico entre los habitantes de Antioquia. En segundo lugar, examina aspectos de la producción y el comercio de maíz y se tiene en cuenta la importancia de la formación de un mercado interno, dinamizado por medios de transportes como el sistema férreo y fluvial. En tercer lugar, analiza los usos del maíz en el sector industrial y en el consumo doméstico de la población antioqueña.

1. Cultura maicera

“La base de nuestra alimentación es el maíz, y por eso nos llaman ‘maiceros’ y he denominado ‘Maízopolis’ a nuestras poblaciones”. Jorge Rodríguez, Maízopolis: monografías de los distritos antioqueños (Medellín: Correo Liberal, 1915) 197.

El maíz fue la base de la alimentación prehispánica y al mezclarse con la presencia europea desde el siglo XVI se hizo más importante, pues soportaba las prácticas de producción y consumo de una población en crecimiento, al punto de extender su aprovechamiento a escala global.9 Este cereal ocupó un lugar central en la dieta de una cultura que, además de la utilización en su propia provisión, lo empleó en otros procesos productivos como la ganadería porcina.10 Así, desde culturas ancestrales hasta la actualidad el maíz ha sido el soporte básico de la alimentación en diversas poblaciones y territorios de Colombia y de manera particular en Antioquia, donde sus habitantes desde muy temprano desarrollaron prácticas y saberes en torno al cultivo y consumo de este cereal.11

Tal como lo demuestran un grupo de científicos y viajeros que de acuerdo con sus propias concepciones culturales y valoraciones sobre la alimentación justificaron la importancia de este grano entre los pobladores de esta comarca y la sociedad neogranadina en general. Desde principios del siglo XIX, Francisco José de Caldas, científico y líder político de la Independencia (1768-1816), describió esta cultura maicera:

El grano más importante del Nuevo Mundo, y sin contradicción más útil que el trigo y la cebada, es también la planta cuya vegetación tiene límites más extensos. No teme el frío como el plátano y la caña de azúcar, ni el calor como la papa; se le ve tanto al lado del trigo y la cebada en los pueblos elevados, como al lado del cacao y yuca en los ardientes; en todos los lugares donde hay hombres hay maíz […] en todas las temperaturas posibles, en todas las presiones atmosféricas, nos acompaña esta planta preciosa, este recurso de nuestras necesidades, esta fuente inagotable de composiciones deliciosas y variadas.12

En la década de 1880 el geógrafo alemán Alfred Hettner en su viaje por los Andes colombianos anotó que “el maíz es el cereal predilecto de los antioqueños”.13 El viajero alemán Frederick von Schenck en su paso por esas tierras también observó que “el maíz es el producto más importante de estas montañas; donde no se da el maíz tampoco se da el antioqueño; pues con maíz preparan su alimentación básica y preferida: la arepa y la mazamorra”.14 Para esa misma fecha, el científico agrícola francés Jean-Baptiste Boussingault atribuía la fecundidad de los antioqueños al consumo del maíz y frijoles; por estas razones señalaba que al “habitante de Antioquia lo apellidan maicero”.15

En sus ensayos literarios, Gregorio Gutiérrez González también destacó la relevancia del maíz en la sociedad antioqueña, con lo que evidenció el valor histórico y cultural de este cereal hasta el siglo XX.16 Más allá de reiterar sus líneas narrativas, lo valioso de sus consideraciones es la ontología que de ella emerge sobre el poblador de esta región de geografía quebrada y montañosa en los Andes tropicales al reconocer en la configuración del ser antioqueño una relación vital y singular entre el habitar, el territorio y el alimento. El cultivo del maíz es una de las experiencias culturales que otorga sentido al trabajo y su organización, al conocimiento y domesticación del entorno natural y a las prácticas socializantes de la vida familiar y comunitaria.

Estos testimonios bastarían para señalar la importancia económica, social y cultural que los hombres de aquellas épocas reconocían en esta planta para la vida de Antioquia. De esta manera, se fue extendiendo la idea de que en las poblaciones antioqueñas “el maíz ha tenido importancia desde la época de la conquista, porque figuraba entre los productos más importantes en su alimentación”.17 Estas concepciones contribuirían a fijar especial interés por su producción y por su acceso para los habitantes de Medellín, ciudad que a principios de siglo XX despuntaba como uno de los epicentros de la industrialización del país.18 La historia de este cultivo en el contexto de la producción, comercialización y el consumo de alimentos puede develar hasta qué punto es posible establecer que este cereal referencia o no la modernización de la agricultura y el sector rural de esta región maicera.

En lo nutricional, el maíz constituía la mejor fuente de calorías, combinado con los frijoles, otro producto americano, “se obtenía un alimento completo, esta es una de las razones de la buena alimentación del pueblo antioqueño”.19 De hecho, el maíz fue aun más valorizado y demandado en la dieta de los habitantes de esta región, en parte gracias a políticas alimentarias que en América Latina fueron impulsadas por organizamos internacionales para promover una cultura nutricional con ciertos estándares de salud;20 y, por otra parte, porque en el caso colombiano estuvo asociado a la discusión científica para justificar su ingesta por parte de la nueva clase trabajadora y el mejoramiento fisiológico de la raza.21 De este modo, el maíz se fue instaurando como un elemento central en la cultura agrícola y alimentaria de la sociedad antioqueña.

2. Producción y comercio de maíz

En una perspectiva general, el maíz ha sido ampliamente cultivado en Colombia desde suelos a nivel del mar hasta los 3,000 metros de altura, bajo condiciones de clima tropical húmedo, semidesértico, semitropical y frío. El maíz hace parte del paisaje de todas las regiones del país y aún sigue siendo difícil recorrer grandes distancias sin encontrar algún cultivo de este cereal, casi siempre acompañado en Antioquia de otra actividad agrícola como el cultivo de frijol. La producción de maíz como cualquier otro producto agrícola dependía de las condiciones climáticas y ecológicas del territorio. La época de siembra coincidía con el inicio del periodo de lluvias y según las diferentes subregiones del departamento. Por ejemplo, en las zonas frías del oriente y norte de Antioquia se cultivaba entre febrero y marzo; en el oriente antioqueño para producir “maíz chócolo” también se sembraba entre octubre y diciembre “con el fin de asegurar un buen precio de venta”;22 en las tierras cálidas del nordeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca se sembraba primero entre marzo y abril y luego entre septiembre y octubre; y en el Urabá una siembra entre abril y mayo y otra entre septiembre y octubre. Es decir, en Antioquia era posible encontrar maíz durante casi todo el año.23

Hasta mediados del siglo XX este departamento era el que dedicaba una mayor área a este cultivo y el primero en términos de producción a nivel nacional. Más del 80% de las propiedades que tenían este cultivo eran menores de 20 hectáreas;24 lo que significa que el cultivo de maíz se realizaba en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Para esos años aún no existía mayor tecnología en este cultivo.25 La siembra manual del maíz procedía con dos técnicas tradicionales que no tenían en cuenta el costo de la producción. La primera era la tumba y socola del monte, quema de la vegetación, siembra a chuzo y bordón (3 a 4 granos), una o dos “macheteadas” a la maleza, y la cosecha. La segunda era la domesticación de los suelos en fincas ganaderas. En estas se daba a los aparceros un pedazo de tierra, generalmente virgen, a fin de que realizaran una a dos cosechas de maíz para después sembrar pastos y de esta forma tener en menos de cinco años potreros para explotación ganadera.26

Esto indica que la producción de maíz en la cordillera Occidental en Antioquia era soporte para atender el mercado de Medellín, ubicada en un valle interandino en la cordillera Central de Colombia.27 En la década de 1930 este cereal era cultivado en 97 de los 98 municipios que integraban Antioquia y el total de la producción ascendía a la cantidad de 613,907 cargas de 110 kilogramos cada una, o sea, 67,530 toneladas. De este modo, la producción del maíz según aproximaciones era casi el doble de la de café, que para 1933 fue de 38,282 toneladas.28 Sin embargo, esta cantidad producida era insuficiente para atender la demanda del producto como lo evidencian cifras expuestas más adelante. La tendencia para esos años era que desde el oriente, el suroeste y occidente llegaban dos terceras partes del maíz para el mercado de la ciudad (Tabla 1).

Una reseña merece el oriente antioqueño y en especial el municipio de Sonsón, lugar que para el siglo XIX era reconocido como la región más boyante de la comarca y del que se tenía información sobre su vasta producción de maíz.29 Para la década de 1920 existen registros de una intensa producción y comercialización de alimentos en este municipio, en los que se puede ver que ingresan y salen permanentemente mulas cargadas del grano, aunque sin registro estadístico del peso y valor de la misma.30 Para finales de la década de 1930 era el epicentro cultural de las festividades de este cultivo, que delineaban la identidad individual y social, celebradas anualmente en el mes de agosto.31 Pero en otras tierras de esa región, como en el municipio de La Ceja, había una importante producción del grano como actividad complementaria de las actividades pecuarias.32

Por ahora, hay una evidencia más sólida que expone un gran flujo de producción y comercio de alimentos: las estadísticas de los ferrocarriles que conectaban a Medellín con el sur (Ferrocarril de Amagá) y con el Magdalena Medio, la región Caribe y el centro del país (Ferrocarril de Antioquia). El examen de la carga del tráfico ferroviario antioqueño constituye un recurso que permite identificar el origen, destino y cantidades de cereal transportado por las vías férreas. El análisis de la carga ferroviaria también demuestra los procesos económicos que se presentaron en los espacios atravesados y conectados por las líneas del ferrocarril, por ejemplo, la formación de un mercado interno en las primeras décadas del siglo XX.33 La carga agrícola del sistema ferroviario de Antioquia estaba compuesta por productos como el maíz, el cual durante algunos años ocupó el primer lugar en cuanto a peso o tonelaje; y en otros fue el café y el trigo.34 El resto de la carga agrícola incluía arroz, algodón, cacao, frijoles, papas, pastos y semillas, tabaco, cebada, frutas, legumbres y harinas.

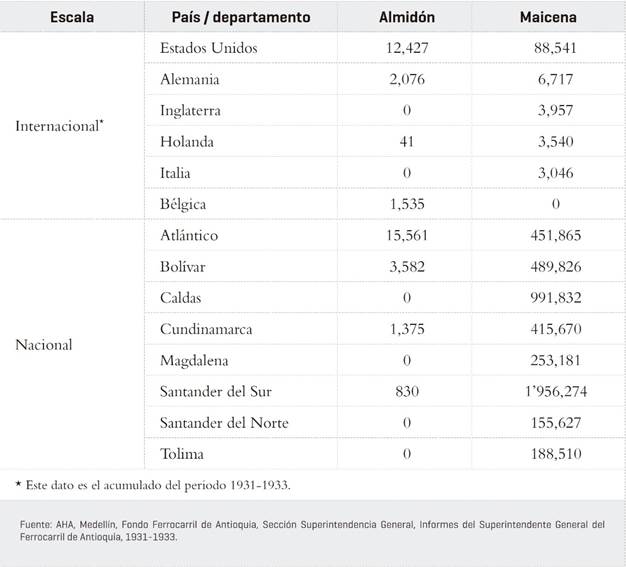

Si algún dato ofrece la dinámica comercial del maíz, es el comercio de este producto hacia Medellín por el sistema férreo (Figura 1). Esta información cuantitativa recopila datos del periodo de estudio hasta mediados de siglo XX, cuando la estructura de las carreteras para el uso de automotores comenzó a establecerse.35 En la información recolectada entre 1914 y 1946 hay una tendencia: el crecimiento de la introducción del grano desde otros departamentos del país para la industria y el consumo de los habitantes de la ciudad.

Figura 1

Sistema férreo de Antioquia y cabeceras de municipios que remitían maíz a Medellín, 1910 -1940

Fuente: Elaboración propia a partir de Molina Londoño; Juan Santiago Correa Restrepo, “El Ferrocarril de Antioquia: empresarios extranjeros y participación local”, Estudios Gerenciales 28.123 (2012): 149-166. DOI: https://doi.org/10.1016/S0123-5923(12)70210-3

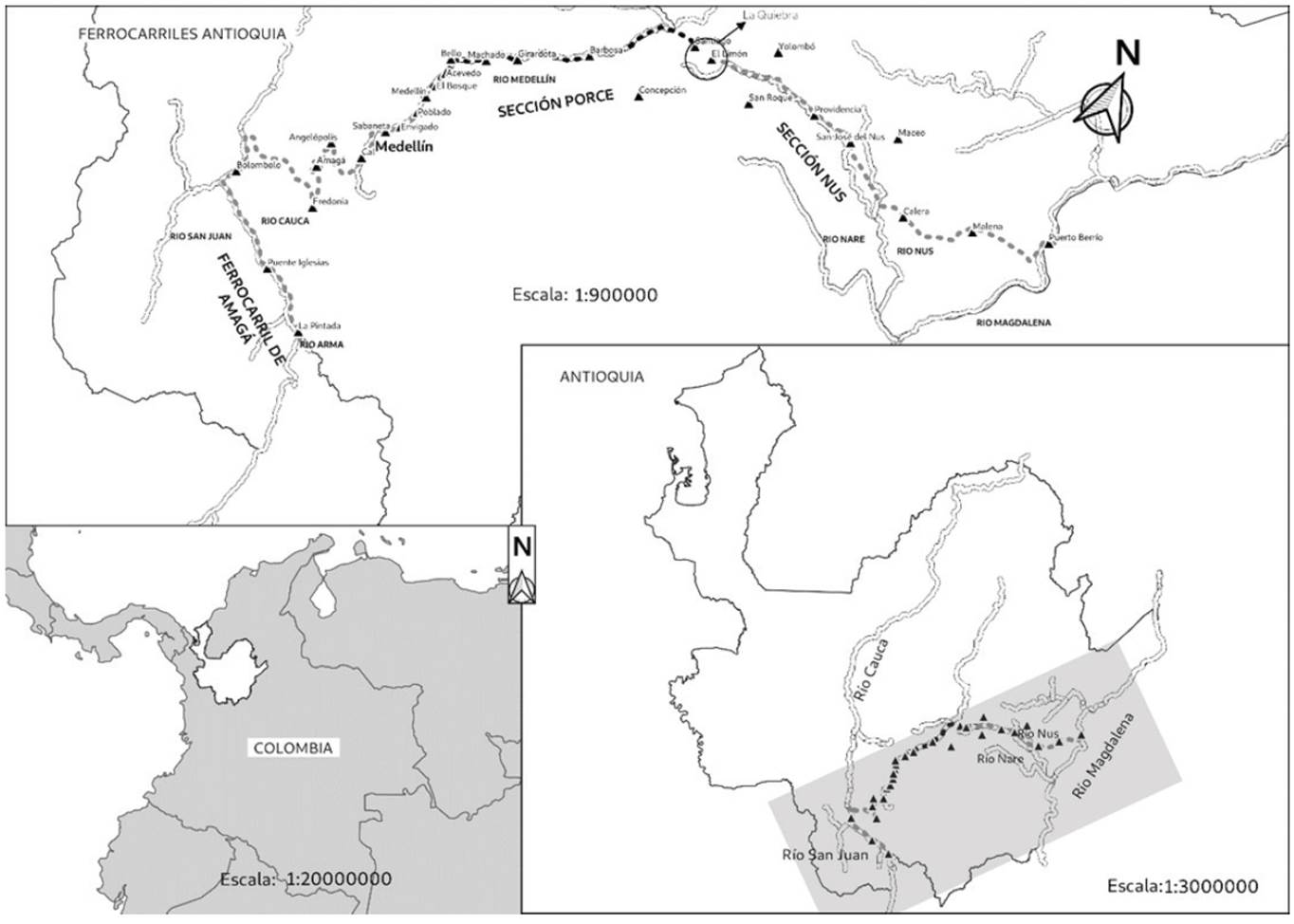

Hasta 1929, antes de la terminación del túnel de La Quiebra que conectaría directamente a Medellín con Puerto Berrío,36 centro fluvial de comercio con el río Magdalena y el interior del país y la costa Caribe, las dos divisiones del Ferrocarril de Antioquia hacia esta región, la de Porce y la de Nus, presentaban una marcada tendencia a la introducción de maíz hacia Medellín. La división Porce ofrece una estadística que permite plantear que para ese periodo era un lugar en el que, además del maíz que venía de otras regiones del país (Figura 2) -lo que se deduce del maíz que ingresa por Puerto Berrío-, se recopilaba una gran cantidad de producción de maíz del circuito de conexión con el norte y nordeste de Antioquia. También es llamativo el ingreso irregular de cereal a lo largo de esos años por esta vía con periodos en los que la introducción desde otros departamentos fue muy alta, como 1918-1922, y luego una tendencia a su decrecimiento, asociado quizás al crecimiento de la producción en otras regiones al interior de Antioquia, pero también a una posible escasez del producto;37 lo que derivó en un incremento del precio en el mercado de Medellín a mediados de la década de 1920 de casi el 50% de su valor con respecto a 1918.38

Figura 2

Introducción de maíz a Medellín, Ferrocarril del Antioquia, 1914-1929

Fuente: AHA, Medellín, Fondo Ferrocarril de Antioquia, Sección Superintendencia General, Informes del Superintendente General del Ferrocarril de Antioquia, 1914-1929

Esto indica tres asuntos. En primer lugar, hubo un crecimiento de producción de maíz en la región. En segundo lugar, el mercado de Medellín requirió más de la producción de sus regiones vecinas para autoabastecerse, pues había una demanda insatisfecha, lo que sustenta la crítica frente a la versión de que era una sociedad maicera, aunque podía serlo en cuanto a consumo, en lo cual no hay discusión, en lo que refiere a la producción hay para entonces una marcada dependencia de la producción del grano de otras regiones. En tercer lugar, los envíos del grano desde Antioquia hacia otras regiones son menores durante esos años, inferiores a cuatro toneladas, lo que sugiere una limitada capacidad productiva para atender la demanda local y nacional de maíz.

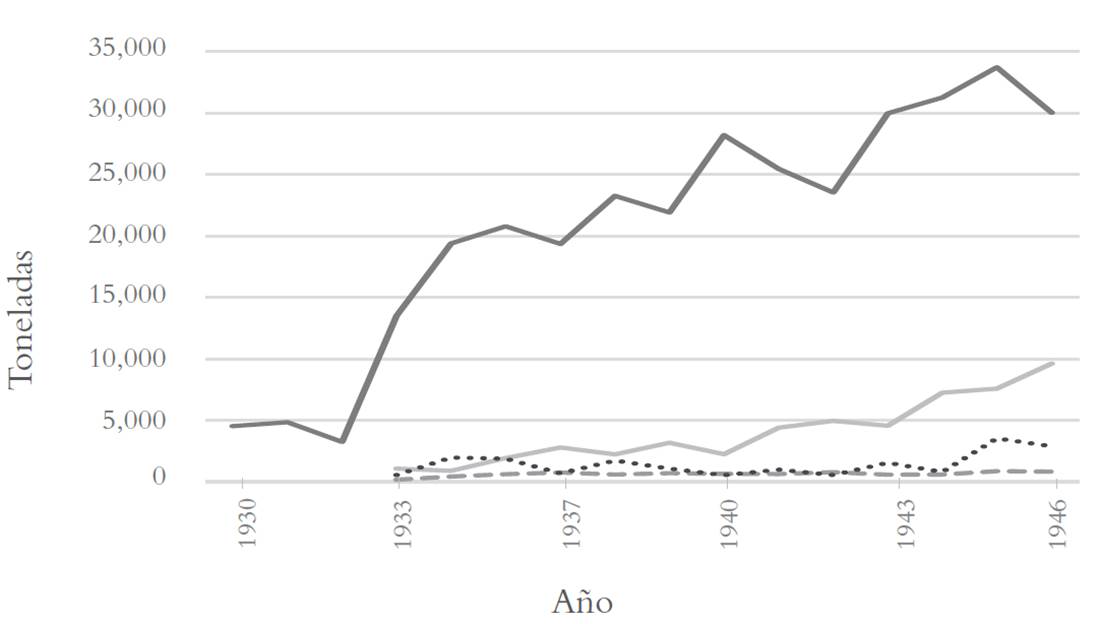

Entre 1930 y 1946 se acentuó la necesidad de introducir mayor cantidad de maíz en el marco de una creciente conectividad de Antioquia con el resto del país. Además de la vía férrea hacia Puerto Berrío que ya operaba de forma continua desde 1929, el Ferrocarril de Amagá que comunicaba a Medellín con el sur había logrado en 1933 terminar la estación Alejandro López, en lo que es hoy el municipio de La Pintada -una red vial de aproximadamente 144 kilómetros-, en los límites con el departamento de Caldas.39 Desde y hacia ese lugar también ocurrió un comercio que, motivado por el carbón y el café de esa zona, propició el flujo de productos agrícolas e industriales en sus diversas manifestaciones. En menos de dos décadas por las vías de los ferrocarriles de Antioquia y de Amagá la introducción de maíz a Medellín se multiplicó casi ocho veces: pasó de 4,530.7 a casi 40,000 toneladas anuales (Figura 3). Una explicación simple es que esto obedeció al crecimiento poblacional y a la ampliación de la demanda hacia otros sectores que requerían proveerse de este producto, verbigracia la ganadería vacuna, porcina y avícola.40

Figura 3

Introducción y envío de maíz, Ferrocarril del Antioquia, 1930-1946

Fuente: AHA, Medellín, Fondo Ferrocarril de Antioquia, Sección Superintendencia General, Informes del Superintendente General del Ferrocarril de Antioquia, 1930-1946

Un dato más preciso sobre la procedencia de maíz en Medellín lo ofrecen los informes del superintendente del Ferrocarril de Antioquia que son cambiantes cada año, lo que impide hacer una sistematización de diversos procesos. A pesar de ello, hay datos entre 1931 y 1933 que permiten considerar otra dinámica de la procedencia del grano en la ciudad. Desde diversas regiones de Colombia se introducía maíz a Medellín tanto desde el Caribe, Caldas y los Santanderes llegaba producción de este cereal. El maíz arribaba desde diferentes pisos térmicos y de muchas variedades para diversos requerimientos productivos en la ciudad. Algunas fuentes de empresarios rurales antioqueños ofrecen datos sobre la red de producción y comercio constituida para introducir este cereal desde tierras caribeñas, en especial de los valles de lo ríos Sinú y San Jorge hacia Medellín. Desde la hacienda Cuba, situada en el municipio de Montelíbano (en el actual departamento de Córdoba), en los años de 1930 se despachaba el grano producido allí por el puerto de Magangué, mediante vapores que transitaban por el río Magdalena hasta Puerto Berrío y luego por vía férrea hasta Medellín.41 Este dato revela la conexión del transporte férreo y fluvial en la integración regional de mercados agrícolas, como lo expone el caso del maíz.

Mediante esta dinámica se constituyó un circuito de comercio entre el productor, el intermediario (comisionista), el trillador o el mayorista; este último vendía el maíz trillado o en grano a otros mayoristas o minoristas de diversos municipios de Antioquia. De esta manera, el maíz antes de llegar a los consumidores pasaba por una amplia red de intermediarios. Los mayoristas de Medellín fueron los intermediarios más importantes y, aunque constituían un pequeño número, comercializaban un alto volumen del producto. Para mediados de siglo XX se reconocían siete mayoristas en Medellín, que comercializaban la mitad de la producción nacional. Así los describía un informe sobre la producción de maíz:

La mitad de los negocios de los mayoristas son individuales. Casi todos tienen como instalaciones un local que les sirve de bodega, oficina y expendio, pues cuando tienen grandes volúmenes para almacenar, utilizan los servicios de los almacenes generales de depósito; sin embargo, algunos tienen bodegas adicionales. Todos los mayoristas de Medellín, se abastecen directamente de los centros de producción, o sea compran directamente a los agricultores.42

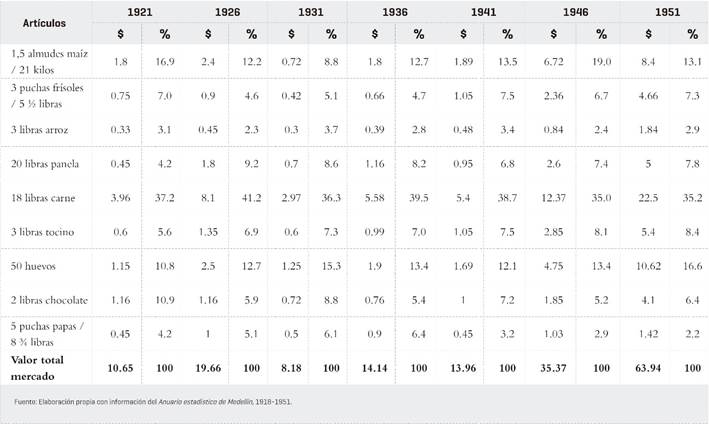

De otro lado, la introducción de maíz del exterior no era visible, pero sí sus productos derivados, en particular almidón y maicena (Tabla 2). Aunque la mayor parte de esto artículos procedía de Estados Unidos, desde Europa había un flujo pequeño pero significativo de relaciones comerciales en cuanto a esta industria alimenticia. Para este periodo hay registros que demuestran que la maicena era un producto de un comercio creciente, aunque no se importaba totalmente porque la industria nacional también la producía.43 Al mercado de Medellín también llegaban estos artículos de producción nacional, en particular de la costa Caribe (Atlántico y Bolívar). Solo basta agregar que las exportaciones de maíz antioqueño para 1946 no alcanzaban ni una tonelada. Visto así, la orgullosa tierra del maíz es desde entonces la tierra de un maíz foráneo procedente de otras regiones del país, especialmente de las tierras calientes del Caribe colombiano y las riberas del río Magdalena.

3. Demanda industrial y consumo doméstico de maíz

La ciudad de Medellín demandó una alta producción de maíz para consumo doméstico e industrial. Precisamente, una de las manifestaciones de la demanda industrial fue la aparición de empresas y compañías trilladoras de maíz. Para 1902 hay registros sobre la existencia de la trilladora Eusebio Salazar y Cía. que tenía capacidad para trillar 1,000 bultos del cereal, pero que en 1922 disminuyó su volumen a 440 bultos de maíz.44 En 1917 se fundó con un capital de 200 pesos oro la trilladora de maíz Toro Merizalde & Cía., cuyo objeto era explotar el ramo de la fabricación de arepas.45 En 1918 fue fundada con capital de 300 pesos oro la Compañía Industrial La Mazorca, especializada en la fabricación de alimentos de maíz. Esta compañía en 1922 trillaba mensualmente 118,300 kilos del producto; tenía sucursales en Manizales y Rionegro y su producto principal eran las “Arepas La Mazorca”, cuyo destino final eran los obreros de la ciudad.46 La Mazorca contaba con 13 trabajadores, la mayoría eran mujeres (11) y el resto hombres (2); lo que sugiere el predominio de la labor femenina en la fabricación de arepas en Medellín en la primera parte del siglo XX.47

Entre los socios de esta compañía figuran dos extranjeros. Un hecho propio del desarrollo empresarial antioqueño de ese periodo en el que los extranjeros por lo general aportaban su conocimiento. El caso que llama la atención es el de Ernesto Vogt, ciudadano de origen alemán involucrado en la fundación de otras empresas como la Fábrica Nacional del Galletas y Confites.48 Así como el del químico Enrique Ehrensperger, quien laboró en la década de 1910 como director del Laboratorio Químico Municipal de Higiene de Medellín.49 Desde entonces, Medellín fue creciendo al ritmo de estas trilladoras y su industria, lo que implicó el inicio de la incipiente mecanización de la producción de las arepas que junto al desarrollo de sus sistemas de transporte convirtieron a esa ciudad en epicentro de la comercialización del grano cultivado en su región circundante, el Caribe colombiano y en las riberas del río Magdalena.

Otra manifestación del naciente uso industrial del maíz fue la aparición de nuevas actividades que utilizaron este cereal en la elaboración de alimentos especiales. La ganadería vacuna de leche creció en las regiones del norte y el oriente, y la ganadería vacuna de carne en el Magdalena Medio. Estas actividades productivas entre los insumos requerían maíz para procesar alimentos balanceados para animales,50 lo que llevó a la fundación de empresas especializadas en este ramo como el caso pionero de Solla.51 Los agrónomos realizaron campañas, desde la década de 1950, para fomentar la industrialización del maíz con fines alimenticios, agropecuarios y para la elaboración de cervezas y medicamentos.52 Sin embargo, los agricultores de Antioquia señalaban las insuficiencias en la producción local de maíz y, por consiguiente, la necesidad de la importación de productos industriales a base de maíz.53 Esto indica que el producto comercializado en Medellín no alcanzaba para atender las nuevas demandas industriales del cereal; producto que durante el periodo de estudio ocupó un lugar central en la dieta de los antioqueños.

El departamento de Antioquia históricamente ha presentado la mayor participación en el consumo de maíz fresco o trillado; tan solo en los últimos años ocupó el 48% del consumo total nacional de maíz.54 Es importante señalar que el maíz ha dado lugar a una inmensa gama de preparaciones, de las cuales la más común en Antioquia y Colombia era la arepa. Sin embargo, también hay descripciones sobre la producción de otros alimentos derivados del maíz como la mazamorra, producto que recorre varias geografías del continente latinoamericano con diversas preparaciones y presentaciones como el claro, la colada y la chicha. Sobre los dos primeros vale la pena referir la descripción de su preparación en la región de estudio:

[La mazamorra]… se prepara cascando el maíz en la piedra (sistema indígena), o pilándolo en una especie de almirez, llamado pilón, formando en un tronco de palo, con majadero o mano de pilón, también de madera. Se cocina luego el grano en el agua con que se ha lavado para quitarle el afrecho, agregándole dos puñados o más de ceniza; de modo pues, que este alimento lleva todos los principios nutritivos del maíz. Cuando ha hervido bastante le sacan lo que llaman el claro, especie de agua de maíz, muy alimenticio, bastante insípido y por lo mismo, apetecido por los viajeros y en especial para calmar la sed y quitar el hambre. El claro es para el antioqueño alimento de fácil digestión.55

El maíz cascado o molido, bien cocido, es el llamado colada, y el fermentado es la chicha que, según la fuente referida, no se consumía a gran escala como en ciertas comunidades indígenas y otras regiones del país.56 Como se puede observar, la preparación de estas bebidas de maíz seguía un proceso tradicional de elaboración que para entonces, a diferencia de las arepas, ya contaban con las primeras fábricas y empresas dedicadas a su elaboración con métodos mecánicos.

Según la medicina de finales del siglo XIX, comer maíz era sobre todo una recomendación de primer orden en la ración diaria del trabajador en las tierras templadas y frías de esta región. El consumo de esta ración permitía “reparar las pérdidas del organismo y dar los materiales necesarios para la producción de las diversas fuerzas de las cuales las más notables son el calor y el trabajo mecánico”.57 En especial el consumo de maíz ofrecía, bajo este criterio, el carbohidrato y minerales necesarios para recuperar la fuerza muscular y mejorar las funciones respiratorias. La coincidencia de estos datos y afirmaciones con la noción de racionalizar la alimentación como un factor para formar una población deseada en términos de salud y productividad, en la transición del siglo XIX al siglo XX, confluyó con la problematización de la nutrición de la clase trabajadora.58

En los inicios del siglo XX, ya existían estudios médicos más detallados sobre las variedades de maíz, todas criollas, y sus probables usos en la alimentación y efectos en la salud.59 Al respecto es destacable la existencia de un saber social acumulado desde tiempos prehispánicos en su producción, al igual que un amplio y compartido proceso de domesticación del grano en la heterogénea y accidentada geografía antioqueña, en la que para cada clima existían variedades posibles de cosechar con fines de aprovechamiento alimentario diversos.60 Los esfuerzos por ingresar otras semillas extranjeras a la región datan de finales de la década de 1920 cuando se desarrollaron estrategias de “hibridación” con semillas criollas, proceso con el cual se intentó tecnificar la producción, pero sin mayores impactos entre los cultivadores.61

El consumo de maíz era una referencia en las dietas urbanas y rurales. Sin excepción fue recomendado su consumo diario. Sobre ello había asociaciones entre el comer este cereal y el comportamiento, fuerza e inteligencia del habitante de la región que develan concepciones relacionadas con la nutrición. Así, había ideas sobre su incidencia en la llamada falta de cultura y la depravación moral, males que provenían “de no haber comido maíz de la chagra en cantidades suficientes y por el tiempo necesario, para convertirlo, primero, en músculo sólido y en materia cerebral, después”.62 En este sentido, el consumo de maíz podía incidir tanto en la capacidad laboral como en el temperamento o en el perfeccionamiento de la raza.63 Al respecto, esta consideración:

Dicen que el maíz vuelve iracundos a los que lo usan a diario, y los que tal cosa opinan se fundan en que los gallos de pelea y los caballos de silla son temibles cuando se les aumenta la ración de maíz. Esto es cierto, pero igual cosa sucede con todo alimento que de fuerza y vigor. El coraje se enciende con más viveza en el hombre ineducado y en los animales, que tienen conciencia de su fuerza física. No debe, pues, considerarse el uso diario del maíz como causa de la excesiva criminalidad de Antioquia.64

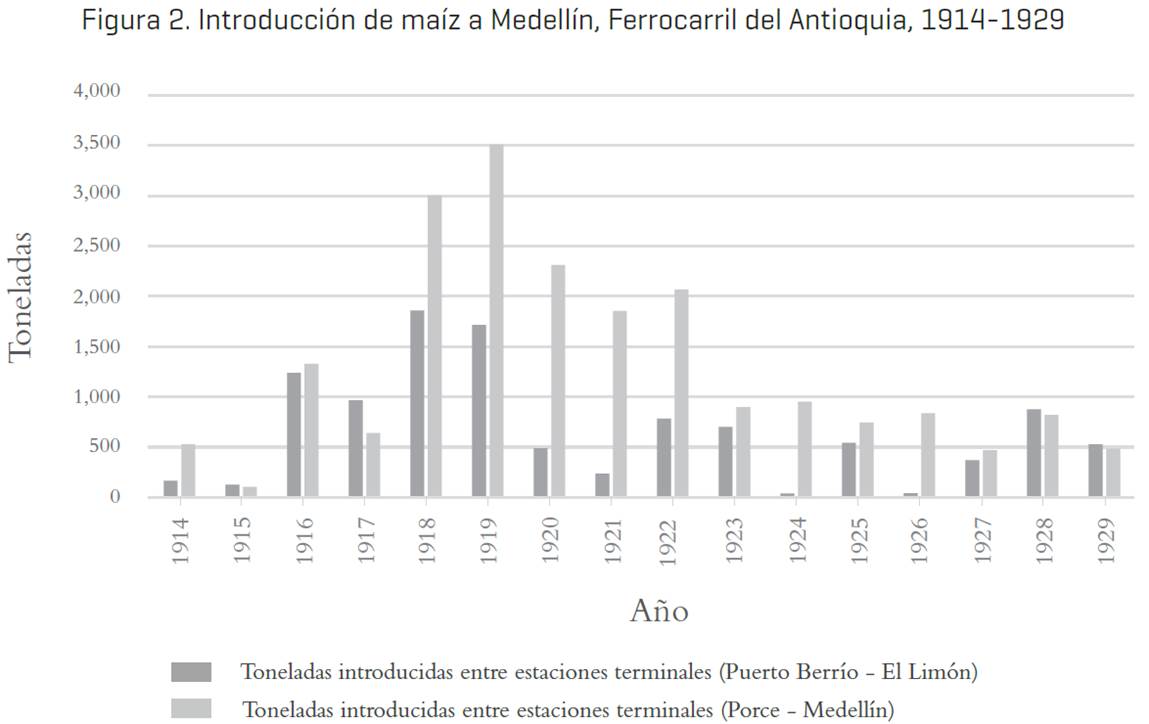

Una señal más evidente del lugar del maíz en esta embrionaria cultura urbana era la oferta del producto en el mercado de la ciudad, lo cual ofrece una pista de la transición de una sociedad productora a una consumidora. En el Indicador López, el cual medía la variación de precios de la canasta alimenticia antioqueña conformada por nueve artículos,65 el maíz era considerado como alimento básico para una familia de clase media típica, compuesta para aquel periodo por 10 personas (Tabla 3).

En esa estadística de poco más de 30 años (1918-1951), el maíz tiende a un leve abaratamiento, pasa del segundo al tercer lugar en los productos más costosos de esa canasta, aunque el precio tiende a subir después de 1941 por efecto de la inflación que comenzaba a experimentar el país.66 Una observación importante es el incremento del costo de la vida, el cual de 1921 a 1926 prácticamente se duplicó. Este fue un fenómeno especulativo propio de la transición hacia una economía industrializada y de una intensificación de obras públicas que conllevó una trasformación de las relaciones de trabajo y del costo de la vida en la ciudad.67 En pocos años, el campo se quedó sin una parte de sus trabajadores y su efecto inmediato fue el incremento del precio en la canasta familiar de entonces. Así describe esta coyuntura una referencia de esos años en relación con el maíz:

El Maíz que viene a Antioquía es producido en la Costa y en las riberas del Magdalena. Alguna vez se importó maíz de los Estados Unidos pero su calidad resultó muy inferior a la del país […] ¿A qué se debe este aumento en la introducción de víveres? En particular a la abandonó de la agricultura y en parte al mayor consumo pues es sabido que el crecido número de obreros que hay hoy en las obras públicas tiene mejor y más completa alimentación que la que habitualmente en su vida campesina.68

De este modo se demuestra que la mayoría de las familias de Medellín consumían maíz en forma de arepa, mazamorra y otros productos finales del grano. Las familias se abastecían de este cereal semanal o quincenalmente. El maíz más consumido era primero el blanco trillado y luego el amarillo trillado. También consumían fécula de maíz (maicena) desde la década de 1940, cuando aprendieron otros usos alimentarios con este producto.69 Según un estimado, una persona consumía a mediados del siglo XX un promedio anual de 52 kilogramos de maíz. También se estimó, para esos años, que el consumo en el departamento de Antioquia podía alcanzar las 100,000 toneladas anuales.70 De esta manera, tal como lo afirmaba Gregorio Gutiérrez González, la arepa y la mazamorra junto a los frijoles conformaban una “trinidad bendita” en la alimentación de los antioqueños.71

Conclusiones

Este estudio expuso el valor y el aprovechamiento de un alimento tradicional en un contexto regional. En este esfuerzo, se evidencia cómo el maíz transitó en la primera mitad del siglo XX en Antioquia hacia formas de comercialización e industrialización que respondieron al crecimiento poblacional y nuevas demandas alimenticias. Sin embargo, y a pesar del incremento en su producción, son escasas las evidencias de modernización rural y de tecnificación de esta actividad. Si bien se produjo mayor cantidad de maíz en todas sus regiones, este no pasa de ser un cereal para atender demandas puntuales, lo cual obligó a su introducción desde diferentes latitudes del resto del país. Ese desequilibrio entre producción, comercio e industria no implicó cambios relevantes en su consumo. La sociedad antioqueña, y de Medellín en particular, continuó siendo maicera porque el obrero, al igual que el campesino, siguió incluyendo en su dieta una alta cantidad de este grano tanto por tradición como por recomendaciones de salubridad. Es más, la valoración nutricional de este alimento fue actualizada para justificar su inclusión en la ración diaria de los obreros y la población en general.

La gran novedad es que los nuevos medios de transporte y comunicación por vía férrea y fluvial favorecieron una red comercial más amplia con el territorio nacional, en especial con las riberas del río Magdalena y el Caribe colombiano. Con esta red, más que destacar un intercambio de bienes y servicios, un alimento como el maíz propició relaciones entre nuevos productores y una intensificación de formas de acopio y comercialización para atender una demanda creciente en el mercado de Medellín. El maíz gozó de una presencia significativa en la composición de la carga del ferrocarril, pues fue uno de los productos agrícolas que registró mayores volúmenes de transporte. Igualmente, surgió una industria del maíz alrededor de las trilladoras, dedicada a la transformación del grano para diferentes fines, entre ellos la fabricación de arepas y alimentos concentrados; pero es claro que fue muy difícil sostener la existencia de una agroindustria o una industria alimenticia articulada al tejido productivo en Antioquia.