Introducción

Los testimonios recogidos en los juicios conocidos como las causas de infidencia que se hallan en el Archivo General de la Nación de Venezuela (AGNV) y en el fondo de infidencias del Archivo General de la Nación de México (AGN) permiten realizar un cuadro comparativo acerca de las características de los sujetos que fueron acusados de transgredir la autoridad del gobierno español en el contexto de las guerras de Independencia del Virreinato de la Nueva España, hoy México, y de la Capitanía General de Venezuela, hoy Venezuela, en los años de 1809 a 1820. Los juicios de infidencia son procesos seguidos a las personas acusadas de realizar actos de hostilidad, desacato o de levantarse en armas contra su majestad católica o sus autoridades cuando se comenzó a cuestionar el poder de la monarquía española en los territorios americanos. En ese contexto de conflicto político, las autoridades españolas catalogaron la infidencia como un delito político que atentaba contra la seguridad del Estado y los derechos del soberano.

Para fines de este trabajo, se hizo una selección aleatoria de la muestra de individuos acusados del delito de infidencia, en la que se tomaron en cuenta los años que registraron el mayor número de expedientes abiertos en ambos territorios, según los catálogos suministrados por los dos archivos. Esos años fueron: 1809, 1810, 1811, 1815 y 1820, para México, y para Venezuela, los años 1812, 1813, 1814, 1815 y 1818. Se excluyeron los casos donde el acusado no proporcionó dos de los datos necesarios para el estudio aquí propuesto, así como aquellos individuos que no fueron sentenciados. Esta selección arrojó 534 individuos juzgados para Venezuela y, para mantener un equilibro en el tamaño de la muestra entre ambos países, se optó por seleccionar el mismo número de casos para México, también de 534, aunque el número que se registró en este lugar fue mayor. Es preciso aclarar que el número de expedientes que contienen los fondos no equivale al número total de individuos que fueron juzgados por el delito de infidencia; ese número es difícil de determinar porque son varios los expedientes donde se realizaron juicios colectivos. Por lo tanto, aquí se hará referencia a sujetos y no a expedientes abiertos.

La comparación se hizo a través de la medición de cinco variables: edad, oficio, grupo étnico, delito cometido y sentencia recibida. La información recolectada fue organizada en una base de datos en el programa Excel, lo cual facilitó el manejo de la información, organizar y comparar los datos. También se consultó la literatura existente en ambos países para contrastar algunos de los datos y hechos identificados en estos documentos.

La presente investigación no pretende ser una propuesta exhaustiva acerca del estudio de estas causas de infidencia, sino que es una aproximación a la realidad que permite hacer una primera comparación de algunos de los datos identitarios de los sujetos que participaron en el conflicto político a través de la información suministrada en los testimonios contenidos en las causas de infidencia. El estudio del perfil social de los individuos acusados del delito de infidencia en México y Venezuela arrojó algunos datos valiosos que permiten analizar y valorar las particularidades de los sujetos que participaron en esos conflictos políticos. Por ello, la comparación está en función solo de describir las características de estos sujetos, para contrastar y analizar dichas particularidades. No se pretende realizar un contraste detallado de la situación de los territorios, a sabiendas de que política, administrativa y territorialmente eran muy diferentes.

A partir de la información hallada, se busca revelar alguna claridad acerca de quiénes eran estos individuos considerados por las autoridades españolas como “peligrosos” para la estabilidad política y social de sus territorios americanos. La comparación de estos sujetos brinda valiosa información que aportar en la comprensión de la forma en que sus habitantes percibieron y afrontaron las guerras de independencia contra la monarquía española, y cómo actuó esta última en consecuencia en uno y otro espacio. Se espera que el estudio proporcione elementos para la construcción de nuevas interpretaciones acerca de los actores y sucesos que enmarcaron estos acontecimientos, centrando la atención en las particularidades propias de los habitantes de estos territorios americanos.

Esta investigación se estima pertinente, especialmente para el caso venezolano, donde son escasos los estudios con un análisis profundo acerca de quiénes eran los sujetos que voluntaria o involuntariamente se rebelaron en contra del poder colonial. Se hallan valiosas trascripciones de estas fuentes, donde se describen algunos casos, como la obra titulada Memorias de la Insurgencia,1 en la cual se hace una recopilación y descripción de 245 individuos acusados del delito de infidencia, cuya descripción en cierta forma apoya lo que en estas páginas se señala. Se cuenta también con publicaciones de algunos casos realizadas por Mario Briceño,2 Laureano Vallenilla3 y Vicente Dávila.4 Para el caso mexicano, existen meritorias aproximaciones en los trabajos de Van Young5 y de Antonio Ibarra.6 También se encuentran otros trabajos como las causas publicadas por Genaro García,7 en el contexto de la conmemoración del centenario de la Independencia, cuya obra consta de cinco volúmenes, y el de Hernández y Dávalos,8 donde se hallan algunas causas de infidencia. El aporte que se genera en esta investigación, en contraste con los trabajos nombrados, estriba en la comparación que se hace de las características de los sujetos que fueron juzgados por el delito de infidencia en México y Venezuela.

A continuación, se abordan cada una de las variables que se tuvieron en cuenta para el estudio comparativo. Antes de ello, se comenta un poco sobre las instituciones encargadas de juzgar los delitos de infidencia.

1. Instituciones encargadas de juzgar los delitos de infidencia

En la Nueva España, antes de 1809, fecha en que se creó la Junta de Seguridad y Buen Orden que había de conocer de las causas y negocios de infidencias, los delitos de infidencia fueron juzgados por la Real Sala del Crimen, pero quizás debido a la gran cantidad de casos que se produjeron por este tipo de delito, se vieron en la necesidad de crear un organismo que se ocupara exclusivamente de estos asuntos. Es así como, en junio de 1809, se creó dicha Junta de Seguridad y Buen Orden, con el propósito de vigilar, perseguir y castigar a todos los que de alguna manera no eran “adictos” al gobierno de España, como se puede leer en el bando que da fe de esta creación:

Corresponderán consiguientemente a su jurisdicción y conocimiento de todas las causas y expedientes que se hayan formado o se formen sobre el delito de adhesión al partido francés, y sobre papeles, conversaciones, o murmuraciones sediciosas o seductivas con todas sus conexiones e incidencias.9

Sin embargo, este tribunal, aunque contaba con tres oidores, no logró atender todos los casos que se presentaron, razón por la cual se observan muchos juicios inconclusos, lo que indicaría por qué, cuando la situación política se agravó ante los primeros triunfos de los insurgentes, muchos delitos se juzgaron sin ninguna formalidad en el mismo lugar donde se presentaron. Solo en los casos donde no se podía dictar sentencia, estos fueron enviados a la ciudad de México para que el tribunal se encargara de ellos. De ahí también que en 1814 se le haya dado facultad a la Real Sala del Crimen para ocuparse de los delitos de infidencia. Por lo tanto, otro lugar para rastrear los delitos de infidencia es precisamente este ramo, tal como lo hizo Van Young en su libro La otra rebelión. No obstante, en este caso no se contempla consultar dicho ramo.

Para el caso de la Capitanía General de Venezuela, según se observa en los expedientes, algunos de los juicios fueron llevados a cabo por las autoridades locales de las poblaciones y ciudades donde se capturaba a los supuestos reos y, en algunos de los casos, se le pedía a la Real Audiencia o al capitán general en turno que confirmara la sentencia.

Al llegar Pablo Murillo a la capital del Virreinato de la Nueva Granada en 1816, creó tres tribunales para juzgar a los independentistas: El Consejo de Guerra, que “se ocupaba de los procesos criminales contra transgresiones consideradas mayores como la traición, las acciones armadas contra la monarquía, el espionaje”;10 la Junta Tribunal de Secuestros, destinada a sustanciar el embargo y los secuestros de los bienes de las personas que combatían por la independencia o que habían emigrado al extranjero; y la Junta de Purificación, encargada de llevar los casos que no fueron sentenciados por las otras juntas. Se trataba de casos cuyos castigos eran “menores”, pero que estaban relacionados de igual forma con la búsqueda de ingresos económicos a través del pago de multas y con el reclutamiento forzoso como modalidad de castigo para suplir las bajas del ejército español.11

Se requieren investigaciones que profundicen en el estudio de estos tribunales, especialmente en el caso de la Capitanía General de Venezuela. Bustos realizó un acercamiento importante al detallar algunas particularidades de su funcionamiento en la capital del virreinato, Santafé, y obtuvo, entre otras conclusiones, las siguientes: que el propósito de la creación de estos tribunales, en cuanto a lograr restaurar de forma eficaz al gobierno español, se vio disminuido por el conflicto que se generó entre la administración española restaurada y el ejército expedicionario, debido al contexto hostil y confuso de las revoluciones venezolana y neogranadina. Sin embargo, ello no evitó que se estableciera un aparato de castigo eficaz que aplacó en su momento a la insurgencia.12

2. La edad de los infidentes

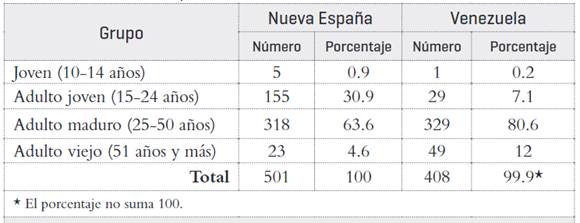

La muestra obtenida para la variable “edad”, fue de 408 casos para Venezuela y de 501 para México. Estos valores, como todos los siguientes, difieren del total de las muestras consultadas porque no todos los individuos juzgados proporcionaron el dato acerca de su edad al momento del interrogatorio. Siguiendo a Van Young, se ha organizado la información en cuatro grupos de edades identificados como: “joven” (10-14 años), “adulto joven” (15-24 años), “adulto maduro” (25-50 años) y “adulto viejo” (51 años y más), como se puede observar en la Tabla 1. Van Young señala, de acuerdo con lo estimado por Cook y Borah, que el límite superior puesto en el grupo de “jóvenes” de 14 años se ajusta de manera razonable a la definición de “niño” contra “adulto soltero” sugerida por estos autores.13

Los grupos de edades de la muestra consultada para la Nueva España no arroja variaciones respecto de la muestra presentada por Van Young. Tanto en la muestra del autor como en la presentada aquí, el porcentaje mayor se ubicó en el rubro de los adultos maduros. Según comenta Ibarra, la alta presencia de individuos procesados entre 25 y 50 años de edad podría tener explicación en que fue un grupo que “nació y vivió su niñez entre las calamidades y temores del año del hambre (1785-1786) y las crisis agrícolas posteriores (1801, 1809 y 1810-1811)”.14

Por otra parte, los datos de las edades en la muestra venezolana presentan una sustancial variación con respecto al caso mexicano. Aunque el grupo de “adulto maduro” también obtuvo el mayor porcentaje (80.6%) en la muestra venezolana, la diferencia porcentual entre el grupo de “adulto maduro” y el de “adulto joven” es exageradamente alta: 73.5%. Con base en la hipótesis de Van Young acerca de la madurez alcanzada por el insurgente novohispano con un promedio de 30 años de edad, estas fuentes develan que el insurgente venezolano era un individuo mucho más maduro, quizás con un grado mayor de concientización acerca de su papel en la lucha independentista, ya que tenía un promedio de edad de 36.7 años, seis y medio años más que el novohispano. Muchos de estos individuos habían vivido y quizás participado en los movimientos insurreccionales que se presentaron en el territorio venezolano antes de 1810, cuyas voces exigían la reivindicación de sus derechos como habitantes de las tierras americanas, como fue el movimiento insurreccional encabezado por el negro Chirino en 1795 y la rebelión de Manuel Gual, José María España y la destacada participación de Juan Bautista Picornell en 1797.15

La sensatez y la visión que posiblemente poseían la gran mayoría de los insurgentes venezolanos pueden ser puntos muy importantes que ayuden a explicar por qué los venezolanos actuaron con tanta agresividad y firmeza en sus decisiones frente a la crisis de la monarquía española. Posiblemente se trataba de individuos con una mentalidad madura y consciente de la situación que vivían. Finalmente, queda la inquietud por saber qué pasó con los jóvenes entre 15 y 24 años en esta capitanía. No se han hallado fuertes epidemias que hubieran causado grandes pérdidas humanas ni a finales del siglo XVIII ni a inicios del siglo XIX. Una que se ha documentado es la de 1756-1757, un brote epidémico de fiebre amarilla o vómito negro que se registró en Caracas, el cual diezmó solamente a las tropas españolas que se hallaban acuarteladas en el Templo de Santa Rosalía.16

A partir de esta información, se podría inferir que en la sociedad venezolana del período había una ausencia de jóvenes que tenían entre 15 y 24 años de edad, lo cual indicaría que la Capitanía General de Venezuela tenía una sociedad compuesta en su mayoría por jóvenes adultos. Otra posible respuesta podría partir de la idea de que muchos de los jóvenes se encontraran engrosando las filas de los ejércitos realistas e independentistas. Ambos ejércitos habían iniciado el reclutamiento de soldados, tras el Decreto de Guerra a Muerte promulgado por Bolívar y por el oficial realista Tomás Boves en 1813.

3. La adscripción étnica de los infidentes

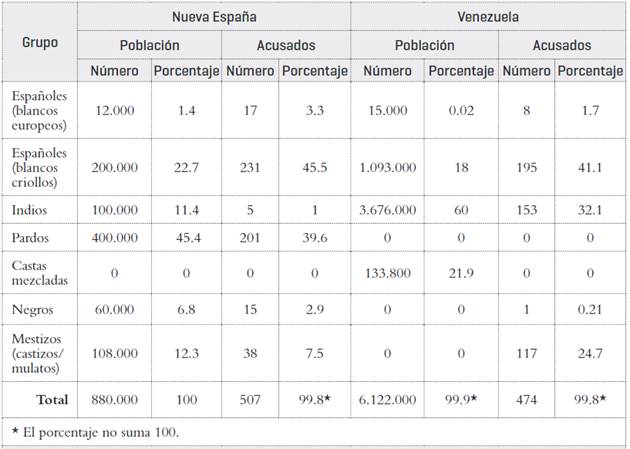

En la muestra sobre la adscripción étnica de los infidentes, se obtuvo un total de 474 casos para México y de 507 para Venezuela. En la Tabla 2 también se incluyó el número de población que en ese momento registraban ambos territorios, con el fin de tener un referente de comparación con la población identificada en este estudio. Como es apenas obvio, por la inmensa población indígena concentrada en el Virreinato de la Nueva España, el número de habitantes entre el virreinato y la Capitanía General de Venezuela, para el año de 1810, difiere mucho. La Capitanía tenía un total de 880 mil habitantes,17 mientras que el virreinato contaba con un total de 6 millones 122 mil habitantes.18

De los 880 mil habitantes que tenía Venezuela, el grupo de los “pardos”19 representaba casi la mitad, un 45.4%. Los llamados pardos, en la sociedad venezolana del período, se constituían en un grupo fuerte, además de numeroso. Ellos se percibían superiores a las otras castas por la identidad y fortaleza socioeconómica que habían alcanzado en la Venezuela de finales del siglo XVIII e inicios del XIX.20 Las grandes aspiraciones socioeconómicas de los pardos les permitieron abrirse camino entre el grupo de los blancos.

En la historia colonial venezolana, los encargados de mantener la conducta excluyente y opositora a las aspiraciones de ascenso social de los estratos inferiores eran los blancos criollos o los llamados mantuanos,21 ya que los blancos criollos ocupaban un lugar privilegiado dentro de la sociedad y por ello procuraron mantener el linaje, el buen nombre y la jerarquía estamental. Los pardos gozaban de libertad, pero no tenían influencia política, aunque muchos de ellos habían amasado grandes fortunas. Algunos vieron crecer sus negocios y adquirieron pequeñas fortunas que les permitieron la formación de “un grupo de creciente influencia económica que fue constituyéndose como una clase media emergente con fuertes aspiraciones de ascenso e igualdad social”.22 En Venezuela, los indígenas (tributarios o no) tenían poco peso social y político y habían quedado en la periferia, y los esclavos, a pesar de algunos brotes de rebelión, no constituían una fuerza de cambio. Donde había una fuerte ebullición social y la lucha por el cambio era entre los blancos privilegiados y los pardos.

El comportamiento de la muestra venezolana de los casos de infidencia por adscripción étnica revela una destacada participación de los pardos, el 37.4% contra el 48.2% de los españoles, lo cual indica que el grupo de los pardos también jugó un papel importante en este conflicto, más allá de la imagen que se tiene de que la guerra por la independencia en Suramérica, en este caso en la Capitanía General de Venezuela, fue producto exclusivo de los blancos criollos. Pese al odio que una parte de los integrantes de los pardos expresaba hacia los blancos criollos, a quienes consideraban sus principales oponentes en su deseo por alcanzar una mejor posición social, muchos de ellos destacaron en la lucha contra el gobierno español, donde combatían al lado de los criollos, pero también defendían sus propios intereses. Aunque la perspectiva histórica oficial ha colocado a los blancos criollos como los principales dirigentes del movimiento venezolano, lo cierto es que los afrovenezolanos y la población mestiza en general figuraron reiteradamente como actores de primer orden en las confrontaciones bélicas y en las conspiraciones que sobrevinieron en Venezuela desde fines del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XIX.

La escasa participación de los negros esclavos en el bando patriótico venezolano en los inicios de la guerra podría corresponder al poco atractivo que pudo resultar para los negros el luchar al lado de individuos de los que habían recibido tantas humillaciones y malos tratos. Además, los criollos tardaron mucho para reconocer la importancia de incluir en sus filas a los negros esclavos y mulatos, circunstancia bien aprovechada por los realistas, quienes supieron atraer a sus filas a estos individuos con la promesa de darles la libertad a cambio de sus servicios en la guerra. En el período de 1811 a 1814 se evidenciaron varias protestas en contra del movimiento independentista por los pardos y negros; uno de los motivos que señala Di Meglio fue porque “los fidelistas ofrecieron la libertad a los esclavos si tomaban las armas en nombre del rey”,23 acciones que en ese momento no se vislumbraban en los planes de muchos de los criollos venezolanos, pues el temor a que se reprodujera en Venezuela la revolución de los negros de Haití estaba muy latente. Fue solo hasta 1814 cuando Bolívar decidió que reclutar a los esclavos era la única forma de conseguir la victoria y, siguiendo el ejemplo realista, ofreció la libertad a los negros esclavos que combatieran en las filas patriotas en contra de los realistas.24

En la muestra sobre la adscripción étnica en el virreinato novohispano también se resalta la presencia de dos grupos étnicos principales en las denuncias de infidencia: los españoles y los indígenas, con un 42.8% y 32.3%, respectivamente. En este virreinato, la distribución de la población tuvo una dinámica diferente a la observada en Venezuela, como era de esperarse por la conformación de su población: los indígenas representaban el 60% de la población total del virreinato; les seguían las castas, con el 22%; y, en tercer lugar, se hallaban los españoles criollos y europeos con el 18%.25

No obstante, llama la atención la relativa pluralidad étnica de los sujetos acusados de infidencia en la Nueva España, pues allí ningún grupo logró sobrepasar la mitad del total de la muestra, como sí sucedió en Venezuela. Es cierto que los españoles ostentaron la mayor representatividad numérica en la muestra novohispana (42.8%), sin embargo, solo tenían el 10.5% de diferencia respecto de los indígenas, quienes representaban el 32.3%, y una diferencia de 18.1% con los mestizos, que eran el 24.9%. Si se recuerda, en la Capitanía, pese a la muy buena participación de los pardos, los españoles obtuvieron el 51.4% contra un 37.4% de los pardos y un 9.9% de negros y demás castas. La “amplitud étnica”, como le llama Ibarra, presentada en la Nueva España es de gran relevancia, pues refleja una destacada participación en la contienda de los diversos grupos étnicos que habitaban el virreinato en los inicios del siglo XIX. En contraste con lo encontrado en Venezuela, allí la presencia de los grupos étnicos se aprecia menos plural, y los criollos y pardos fueron los grandes protagonistas.

Los datos que aquí se presentan sobre la adscripción étnica para el caso novohispano difieren un poco de los revelados por Van Young. Este autor señala que el 55.2% de los acusados por el delito de infidencia fueron indígenas y un 24.8% españoles (criollos y peninsulares). Datos muy distintos presenta la muestra de esta investigación: un 32% para los indígenas y un 42.8% para los españoles. En esta muestra se puede discernir una ligera ventaja de los españoles sobre los indígenas y no una distancia porcentual tan significativa entre el grupo de los indígenas y españoles, como la ostenta Van Young. No obstante, la notable diferencia entre una y otra muestra no significa que una de las dos esté errada o que este trabajo venga a confirmar -entre otras posibilidades- lo que Van Young refuta: la exageración del elemento mestizo en las luchas independentistas. Una explicación a tal comportamiento disímil de las muestras quizás se pueda hallar al considerar dos aspectos: el tamaño de la muestra y el fondo consultado. Van Young elaboró una muestra de 1,284 individuos y la aquí sustentada es de 523 individuos. Además, obtuvo los datos, en su mayoría, del ramo de criminales, donde la composición de los juicios es de diversa procedencia, mientras que la muestra de este estudio proviene únicamente del ramo de infidencia, que fue creado exclusivamente para juzgar los delitos políticos de la época. No obstante, las diferencias porcentuales llaman la atención, lo que ocasionalmente indicaría que la muestra aquí analizada sería el comportamiento persecutorio del tribunal de infidencia, cuya intencionalidad se centró en atosigar con mayor apremio los delitos políticos cometidos por los criollos y mestizos, y no en una severa persecución sobre los indígenas, tal como lo presentan los datos que en su mayoría extrajo Van Young del tribunal de criminales.

4. Los oficios desempeñados por los infidentes

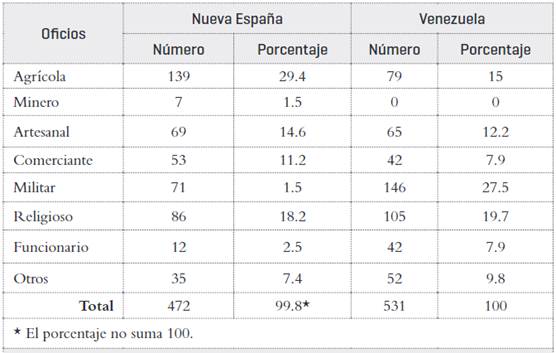

Tanto en la muestra venezolana como en la mexicana se observa un panorama muy diverso de oficios que ocasionaron algunas dificultades al momento de organizar la información para su análisis. No obstante, al seguir la clasificación que hizo Ibarra,26 se dividieron las muestras en siete grandes categorías de oficios y se identificaron como: agrícola, minero, artesanal, comercial, militar, religioso funcionario y otros, para así realizar una mejor lectura de la información recolectada.

Un problema metodológico que se presentó al momento de organizar los datos fue la combinación de actividades realizada por estos individuos, aunque los casos con este problema no superaron los cuarenta. Algunos acusados sustentaron ser militares y trabajar también en actividades agrícolas, mientras que otros combinaban las labores del campo con las artesanales. El criterio con el que se hizo frente a este problema fue el incluir en la muestra el primer oficio que se indicó en el interrogatorio y considerarlo, según información dada por los acusados, como la principal actividad que ellos realizaban. El tamaño de las muestras quedó para la Nueva España de 472 individuos y, para Venezuela, de 531 individuos que señalaron en el interrogatorio el oficio o la actividad que desempeñaban.

En la muestra mexicana por oficios predominó una alta participación del sector agrícola (29.4%), lo que indica que la base de la insurgencia estuvo conformada por una gran mayoría del sector rural. Este dato no sorprende, pues, como ha sustentado Van Young, la mayoría de los individuos representados en estas muestras provenía del campo (pueblos indígenas, ranchería y poblaciones pequeñas). En promedio, le siguen los religiosos, con el 18.2%, y los militares, con el 15%, dos sectores de la población cuya participación en la guerra tampoco inquieta, ya que la historiografía los ha destacado como los principales dirigentes del movimiento independentista hispanoamericano.

La muestra venezolana por oficios, en comparación con la mexicana, presenta contrastes interesantes. Un primer punto que resaltar es la poca participación que tuvo el sector agrícola en la guerra. Los individuos juzgados por el delito de infidencia solo alcanzaron el 15%, un poco más del obtenido por el sector artesanal (12.2%). No obstante, el promedio que presenta el sector artesanal llama mucho más la atención, y se deduce de su lectura que la base de la insurgencia venezolana estaba integrada por un importante número de individuos que laboraban en el sector urbano. Este comportamiento podría justificarse para el caso novohispano, donde los procesos por el delito de infidencia provenían en una gran parte de los pequeños poblados, a diferencia del venezolano, donde la mayoría de los casos procedían de los centros urbanos.

La intervención de los artesanos en los movimientos insurgentes es de interés. Estos sujetos se han considerado como actores centrales del mundo del trabajo, de la asociación gremial y de la protesta urbana. Dentro de su vida cotidiana desarrollaron modos de lucha con los que pretendían contrarrestar los avatares de su vida rutinaria, degradada por el desempleo, el trabajo ocasional y la pobreza.27 Los artesanos, al tener la posibilidad de adquirir una instrucción más sólida en comparación con otros trabajadores, en circunstancias especiales pudieron utilizar ese conocimiento para convertirse en los portavoces de las nuevas ideas.

Otro dato que salta a la vista en las fuentes venezolanas por oficios es la presencia del sector de los funcionarios (7.9%). La injerencia de estos actores en el conflicto presenta un movimiento insurgente venezolano estructurado: no solo se observa a una gran masa de gente común rebelándose en contra del gobierno español, sino que también se advierte la presencia de un sector de la élite criolla y de funcionarios reales apoyando las ideas independentistas. En el caso mexicano fue muy reducido el número de funcionarios reales que se vieron involucrados en este tipo de denuncias. En cuanto a la presencia militar, quizás no cause mayor asombro el número de individuos contabilizados en la muestra venezolana (146, que representaban el 27.5%). Es conocido que los dirigentes del movimiento independentista en Venezuela en su mayoría eran militares. A diferencia de México, donde fueron los religiosos quienes encabezaron la lucha.

El número que registra la fuente consultada sobre la participación de los religiosos en el conflicto venezolano es relevante y confirma algunos datos que ya se conocen.28 Los historiadores venezolanos han destacado largamente las acciones sobresalientes de los militares en la guerra por la independencia, pero no ha habido el mismo énfasis en resaltar la función desempeñada por los religiosos en la emancipación de esta nación. Siguen faltando investigaciones más profundas sobre estos actores, que, según los datos señalados aquí, como los develados por Manuel Landaeta29 y Bolívar,30 el número de curas, frailes y presbíteros que participaron en estas contiendas son sorprendentes. La muestra obtenida aquí revela una destacada presencia de este sector en el grupo de patriotas que se rebelaron en contra del gobierno español, y su número porcentual así lo indica (19.7%). El alto porcentaje de los religiosos juzgados en esta muestra también causa interés si se compara con el porcentaje de los religiosos de la muestra mexicana (18.2%), donde la historiografía ha resaltado mucho más la importante labor que este grupo tuvo en el desarrollo de la guerra independentista. Por lo tanto, es pertinente abundar más en el estudio de la participación de los religiosos en el caso venezolano; su injerencia en la guerra emancipadora debe ser revalorada.

5. La denuncia del delito político

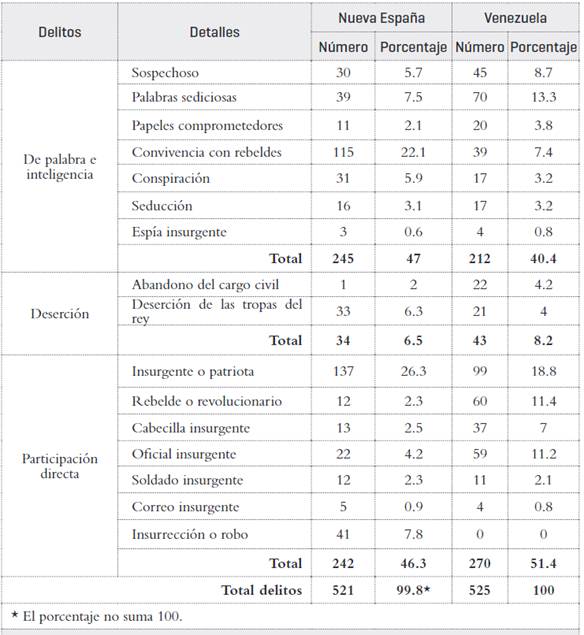

¿Qué delitos políticos fueron los más perseguidos por las autoridades españolas en el contexto de las guerras por la independencia? En los fondos de las causas de infidencia se ha identificado una gran variedad de estos delitos, los cuales fueron agrupados en tres categorías, de acuerdo con el esquema planteado por Ibarra,31 como se aprecia en la Tabla 4. En la muestra de los delitos para la Nueva España se contabilizaron 521 individuos y para Venezuela, un total de 525 individuos que fueron juzgados por el delito de infidencia, según los criterios de selección ya descritos.

Ibarra sostiene que una gran parte de los delitos juzgados en estas causas de infidencia fue una construcción discursiva de las autoridades reales y de la misma sociedad, que veían en ciertas acciones individuales indicios de sedición, sobre todo en los primeros años de la guerra.32 Se comparte esta mirada, aunque no hay que perder de vista que una vez que se intensificó el conflicto, esas acciones ya no representaban un simple indicio o sospechas, sino que estas se habían convertido en una expresión colectiva cada vez más recurrente. Muchas de las expresiones de estos individuos en contra del gobierno español y de sus representantes habían adquirido un sentido específico en la contienda y después de 1813, las autoridades comenzaron a ver en esas faltas auténticos actos sediciosos que buscaban derrumbar el estado de cosas sostenido durante los tres siglos de gobierno colonial. Este cambio de percepción de las autoridades hacia el infractor político se aprecia en los documentos consultados, cuando al infidente se le comenzó a identificar como “revolucionario”. Por lo tanto, durante el período de la lucha insurgente, el delito político, como la condena a dichos actos, se fue transformando. Después de 1813 se puede considerar al delito político como una disputa por el dominio del poder de quienes estaban en contra de las instituciones imperantes.

Bolívar y otros autores señalan que, a la entrada de Pablo Murillo al territorio venezolano en 1815, los actos de infidencia fueron clasificados en tres categorías de sujetos para la mejor aplicación de los castigos: “primero, aquellos que eran autores y caudillos de la revolución; segundo, los que siguieron pasivamente a los insurrectos sin beneficiarse de ellos; tercero, aquellos que por terror o desafecto emigraron a la entrada de las tropas del Rey”.33 Esta tres categorías bien pueden quedar incluidas en las que aquí se mencionan. Se pensaría que el proceder de las autoridades contra estos sujetos correspondería a la gravedad del delito cometido, sin embargo, en las muestras seleccionadas para el presente estudio, como las recogidas en el libro Memorias de la Insurgencia, las sentencias que concluyen con la pena de muerte por el delito de infidencia son pocas. Lo anterior genera una interpretación diferente de aquella que sustenta una radicalización de las acciones de las autoridades reales en contra de la población acusada de traición al rey, algo que también merece la pena seguir indagando con mayores evidencias propias del momento histórico.

Del grupo general de la muestra mexicana resultan significativos los delitos por convivencia con los insurgentes (22.1%), deserción de las tropas del rey (6.3%) y por insurgencia (26.3%). Según la muestra seleccionada, estos fueron los delitos más perseguidos por el tribunal de infidencia en el virreinato novohispano de 1809 a 1820, lo cual puede reflejar la acción punitiva del poder y sus temores en un momento de crisis del orden colonial. No cabe duda de que la deserción y la insurgencia intranquilizaron los ánimos de las autoridades, pues estos delitos no fueron el resultado de los avatares de las guerras por la independencia, sino que eran amenazas constantes a las que tuvo que hacer frente el gobierno colonial durante gran parte de su régimen en los territorios americanos.

Los tres siglos que gobernaron los españoles no fueron del todo apacibles; desde el primer momento se produjeron alzamientos, rebeliones e insubordinaciones por toda la América hispana. Las denuncias por rebeliones fueron constantes, y en las cartas e informes se reportaba con cierta frecuencia el temor que sentían los vecinos de muchas localidades de ser atacados por grupos de individuos que no hacían más que reclamar por los atropellos que constantemente padecían. Por su parte, la deserción del ejército español también fue un delito muy recurrente en el período colonial, e incrementó durante las guerras de independencia de los territorios americanos. En el marco legal indiano se establecía un castigo riguroso para aquellos militares, oficiales y soldados que incurriesen en la deserción. A los oficiales y soldados que abandonasen sus funciones en tiempos de guerra, se les aplicaba un castigo ejemplarizante y se les persuadía de tales conductas.34

El otro delito político que caldeaba los ánimos de las autoridades en la Nueva España fue la “convivencia con los insurgentes”, el cual alcanzó en la muestra un porcentaje de 22.1%, y fue el segundo más denunciado. Por “convivencia” se entiende el tener cualquier tipo de contacto o relación con los insurgentes, como hablar con ellos, brindarle o recibir cualquier tipo de ayuda y convivir por cierto tiempo a su lado. Posiblemente esta era una falta que se daba con cierta frecuencia porque la población estaba deseosa por saber lo que sucedía y era muy común que, en las calles o espacios públicos, como las pulquerías, pulperías y vinaterías, la gente se acercara para enterarse de los eventos del día, por ende, se daba esta interacción con sujetos que habían servido a la causa insurgente. Esta forma de caracterizar los delitos políticos muestra el nivel de temor de las autoridades hacia la insurgencia, ya que veían en estas acciones posibles actos sediciosos. Querían mantener a la población lejos de cualquier contacto con aquellos individuos que habían optado por seguir el partido insurgente, por temor a que toda la población se contagiara de ese mal. Por ello, la convivencia con los insurgentes fue el delito más perseguido por las autoridades, aunque no el más castigado.

Al comparar las dos muestras de los delitos, es posible observar la variación que se presentó en la tipificación de algunos de los delitos ahí señalados. En la muestra mexicana no es muy común encontrar testimonios donde se le acuse al otro de revolucionario, aunque algunos de los hallados lo hacen en los términos de “rebelde”. La noción de rebelde era entendida bajo una concepción más cercana a una falta a la obediencia que los súbditos debían tenerle a las autoridades reales, como la negativa a pagar impuesto, la desobediencia a algún decreto del rey o el rechazo a un nuevo gobierno, lo cual no significaba oponerse al fundamento de legitimidad del poder. En Venezuela, una de las acusaciones más reiterativas fue la de ser revolucionario, lo que indica que las autoridades españolas tenían una concepción más política de la guerra y de los actores que participaron en ella, por lo que vieron en estos sujetos un claro interés de atentar contra el gobierno monárquico y buscar la separación absoluta.

En cuanto a los delitos de deserción de las tropas del ejército español y el abandono de los cargos civiles, la muestra obtenida indica que, en el virreinato novohispano, preocupó más a las autoridades reales la deserción del ejército que el abandono del cargo civil. En el caso de Venezuela, tanto la deserción de los militares como el abandono de los cargos civiles fueron atendidos de forma equilibrada. La deserción de los funcionarios reales hacia las filas insurgentes puede resultar un tema relevante para el caso venezolano que posiblemente indique qué tan fuerte era el vínculo que se había establecido entre los funcionarios reales y la Corona española en este territorio. Eventualmente, ese impulso de abandonar los cargos civiles para integrar el bando insurgente pudo haber correspondido más a un deseo de cuidar los privilegios obtenidos que a un acto consciente de oposición a España.

De todos los delitos que se resaltan en la muestra venezolana, es de interés la proporción relativamente alta que sacó el delito por “palabras sediciosas”, lo que probablemente daría cuenta de la eficacia que adquirieron las palabras como estrategia de comunicación y arma intimidatoria en la guerra contra el gobierno español en Venezuela. La proliferación que tuvo el delito de opinión en esta Capitanía General lleva a pensar en una incipiente opinión pública que ahí comenzó a gestarse a raíz de la coyuntura política, la cual fue adquiriendo fuerza en la medida en que las ideas independentistas se fueron extendiendo en todo el territorio y los patriotas ganaron adeptos a su causa. Aquí el temor de las autoridades estuvo relacionado con la difusión de las ideas insurgentes y el conocimiento que de ellas tenía la población; por esta razón, la atención se centró en la persecución de aquellos sujetos cuyas palabras perturbaran la estabilidad política. Este temor de las autoridades españolas no era infundado, pues una estrategia que los insurgentes usaron, y que de cierta forma dio resultados, fue la comunicación que se hizo de “boca en boca” de las ideas insurgentes, especialmente entre la población analfabeta, que era la mayoría en ambos territorios.

6. La sentencia o pena otorgada por el delito de infidencia

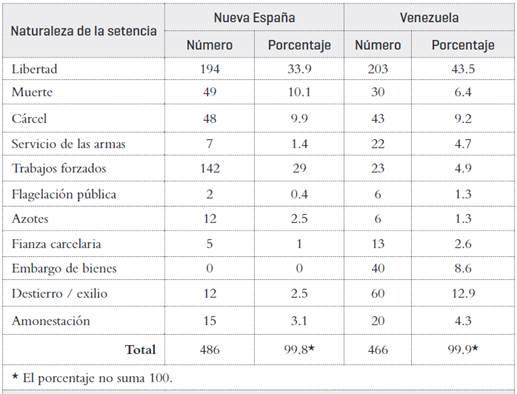

En la muestra mexicana fueron seleccionados 486 casos donde se emitió la sentencia a las personas que fueron acusadas por el delito de infidencia. Para el caso venezolano, la muestra de sentenciados fue de 466 individuos. En general, se aprecia una proporción alta en la sentencia de libertad y un disminuido porcentaje de la condena a muerte en ambas muestras, aunque la distancia porcentual entre estas dos sentencias es muy superior en la muestra venezolana que en la mexicana, como se aprecia en la Tabla 5. Estos indicadores resultan muy significativos a la hora de realizar la lectura de lo acontecido en los enfrentamientos entre el bando realista y el insurgente.

Toda acusación que daba inicio al proceso judicial por el delito de infidencia tenía como castigo la imposición de una condena, y dicha acción marcaba el final del proceso judicial. Según William Taylor, las sentencias dan información acerca de las normas de justicia y los propósitos de las sanciones. Pero, más allá de los aspectos legales, las condenas también reflejan percepciones existentes sobre los sujetos transgresores e ideas sobre la forma de mantener el orden público en una sociedad que parecía perturbada por la crisis que vivía la monarquía española.35

Con la ejecución de la sentencia se producía una publicidad que servía como ejemplo y escarmiento, así se conseguía un efecto intimidatorio, cuya consecuencia inmediata era la prevención de futuros delitos. El castigo puede entenderse como una forma de violencia física ritual, pero también instrumental y planeada, ya que esta es una herramienta que sirve para reprender ciertos comportamientos y, a su vez, aparecer como una escenificación de las autoridades que determinan quién y qué es castigado y qué tipo de castigo debe ser suministrado.36 De esta manera, los castigos pueden convertirse en una herramienta muy útil para pensar la sociedad que la produce. Así como los argumentos de los actores involucrados en estos juicios reflejan aspectos del sistema penal del período estudiado, los discursos de los acusados, testigos, defensores y fiscales pueden ser leídos como realidades que contrastaban con lo que debía ser la justicia según las leyes españolas, las cuales no siempre lograron ser puestas en práctica debido a la ineficacia del sistema penal colonial.

Es importante distinguir las sentencias de las penas realmente aplicadas, ya que en algunas ocasiones las sentencias emitidas por el juez que llevó a cabo el proceso eran disminuidas o conmutadas por las autoridades que pronunciaron la sentencia final. Según se observa en los documentos de infidencia, en varias ocasiones el virrey de la Nueva España dictaminó la última palabra sobre la sentencia de estos reos; en Venezuela, esa tarea la cumplió el presidente de la Real Audiencia. Las penas más fuertes que se emitieron por los delitos de infidencia documentadas en esta investigación fueron: prisión, destierro, azotes, carreras de baquetas (el reo corría entre dos filas de compañeros que le azotaban con los correajes de sus fusiles), trabajos públicos y muerte.

Las sentencias aplicadas en las muestras aquí presentadas no solo pretendieron ejercer coerción y poder sobre los cuerpos de los acusados, sino que tuvieron una importante función de prevención del delito político en una sociedad que, dada la convulsión política del momento, parece haber aumentado los actos de rebeldía e insubordinación. Las sentencias a los delitos políticos identificados variaban de acuerdo a la gravedad del delito cometido; las más representativas por su número fueron: libertad, muerte, prisión, destierro, trabajos forzados, amonestación y embargo de bienes.

Como se ha mencionado, en ambas muestras resulta llamativo el alto porcentaje que obtuvo la liberación del reo y el porcentaje menor que tuvieron las sentencias de muerte. Se podría pensar que, dada la tipificación y gravedad de los delitos de infidencia, así como el temor a la insurgencia y el resentimiento que se fue acumulando durante la contienda, la sentencia de muerte podría haber recibido una proporción mayor en estas muestras. Muchas de las sentencias emitidas determinaron que no había pruebas suficientes, por lo cual las averiguaciones del proceso condujeron a reconocer la inocencia del acusado. Otras veces se archivó el caso y en otras se concedió el indulto, lo que reflejaría, no solo la mano “benevolente” de las autoridades reales, sino también una estrategia política con la que se quería atraer a los súbditos insurrectos. También podría ser una indicación de que, efectivamente, se estaba procesando a muchos inocentes y por ello no era posible condenarlos.

En la Nueva España, la pena de muerte, denominada en los expedientes como pena capital o de último suplicio, fue aplicada mediante el fusilamiento del reo. El presidio, referente a las penas de privación de la libertad, iba de seis meses hasta diez años de reclusión en los presidios de las Islas Marías, en San Juan de Ulúa, en Acapulco y prisiones ultramarinas. Las mujeres condenadas a prisión eran recluidas en “las casas de recogida”. En cuanto a los trabajos forzados, la mayoría de los condenados a esta pena fueron enviados a trabajar en obras públicas como “la zanja cuadrada”, una obra que serviría de resguardo y protección a la capital del virreinato novohispano en caso de posibles ataques insurgentes.37 Por su parte, el destierro o exilio, entendido como el alejamiento forzado o inducido de una persona del lugar de su residencia habitual, puede considerarse como una forma de castigar, prevenir o disuadir delitos generalmente políticos; en este caso, el reo era enviado fuera del virreinato o de alguna jurisdicción. La “flagelación pública” estuvo acompañada de azotes, “carreras de baquetas” y otras penas que se impartían en la plaza pública a los ojos de toda la gente como escarmiento. De todas las sentencias, a finales del siglo XVIII, las penas más socorridas fueron las de trabajos en obras públicas.38 Con las sentencias a trabajos forzados en obras públicas se buscaba un fin utilitario y se proponía, como fin último, reprender al reo con el castigo (escarmentar) y dar ejemplo a los demás. En otras palabras, vindicar e intimidar, a fin de generar el miedo colectivo y de esta forma disuadir a potenciales contraventores. No obstante, de acuerdo con el sistema judicial español, eran deseables las penas en trabajos forzados por su utilidad en la construcción de obras públicas,39 lo cual explicaría también que esta sentencia haya sido una de las más recurrentes en la muestra mexicana.

La ausencia de los castigos corporales, como los azotes y la flagelación pública, en las muestras de los casos de infidencia puede indicar que las autoridades estaban actuando con mayor benevolencia, o que simplemente se estaban empleando técnicas más eficientes del poder, como la prisión. En este sentido, la cárcel constituyó un espacio fundamental para disciplinar a los sujetos transgresores del orden, y se consolidó como el mecanismo más idóneo dentro de las nuevas tácticas del poder.

El número de penas de muerte decretado por las autoridades españolas puede resultar poco contundente en relación con la gravedad de las acusaciones por las que fueron denunciados algunos sujetos. Varios testimonios en las fuentes venezolanas exponen el comportamiento radical mostrado por una gran parte de los acusados del delito de infidencia, cuyos actos y opiniones en contra del gobierno colonial y sus representantes fueron excesivamente críticos. Posiblemente las autoridades españolas prefirieron optar por castigos más preventivos y disuasorios que por una represión irracional que pudiera encender aún más los ánimos en contra de la Corona española. Quizás así se podría entender por qué la sentencia del exilio o destierro fue la más impuesta en la muestra venezolana: con ella se buscaba prevenir y disuadir a los trasgresores del orden, acción que no dio resultado, pues muchos de los que exiliaron regresaron con mayor impulso a combatirlos, como fue el caso de Simón Bolívar.

En el virreinato novohispano es posible que las autoridades también hayan actuado con cierta racionalidad, ya que el patrón de las sentencias, como señala Van Young, “indica lo que puede llamarse un enfoque del castigo más instrumentalista que vengativo”;40 aunque ahí, como ya se ha mencionado, el número de individuos ejecutados fue mayor que en la muestra venezolana, lo que indicaría una acción punitiva más vigorosa de las autoridades españolas en contra de los insurgentes novohispanos. No obstante, el número de 43 condenados a muerte y ejecutados sigue siendo pequeño en comparación con la muestra de casos aquí seleccionada y también en relación con la dimensión del conflicto. Si se suman las sentencias de muerte y de cárcel, que se podrían considerar las más radicales, en comparación con el total de las demás dictaminadas en las dos fuentes, se podría confirmar para ambos territorios lo que Van Young señaló respecto a que las penas fueron más un castigo instrumental que una acción vengativa de parte de las autoridades virreinales.

Conclusiones

Los diversos testimonios contenidos en las causas de infidencia permiten contrastar la dimensión de lo que fue la participación de una población diversa en los conflictos políticos generados como respuesta a la crisis de la monarquía española en sus territorios americanos. Estos fondos documentales son de gran valor para investigar los procesos de independencia, por la gran y valiosa información que contienen, por ser una fuente escasamente estudiada y porque son la memoria escrita del sentir y el percibir de una época de inminentes cambios.

Se está de acuerdo en que una gran parte de los delitos juzgados en estas causas de infidencia fueron una construcción discursiva de las autoridades reales y de la misma sociedad, las cuales veían en ciertas acciones individuales indicios de sedición, sobre todo en los primeros años del conflicto. Sin embargo, no hay que perder de vista que, en la medida en que el conflicto político se agravó y se integraron diversos actores a las filas insurgentes, esto dejó de ser una simple sospecha o no solo fueron acciones individuales, ya que esas manifestaciones se habían convertido en un sentir generalizado y en una expresión colectiva cada vez más recurrente.

De la comparativa se destacan algunos datos que puede resultar pertinente ahondar en otras investigaciones. Uno de ellos es el comportamiento que en las dos muestras tuvieron los oficios de artesano y comerciante, aunque fueron superados por los agrícolas, militares y religiosos, lo que de cierta forma se esperaba fuera así, por ser los actores que la historiografía más ha estudiado. Los arrieros y los comerciantes, que andaban de pueblo en pueblo, se caracterizaron también por difundir las noticias e imágenes en torno a los insurgentes, sus acciones e ideales de lucha basados en lo que ellos habían visto y escuchado en los distintos lugares del conflicto por donde transitaban. Así también, el alto porcentaje que obtuvieron los religiosos en la muestra venezolana causa interés si lo comparamos con el porcentaje de los religiosos en la muestra mexicana. La labor de estos sujetos en las guerras de independencia fue muy valiosa, y por ello se convirtieron en el centro de la mirada acusadora de las autoridades coloniales. Otro aspecto que resaltar fue la sorprendente representación que tuvo el delito de opinión o de “palabras sediciosas” en la muestra venezolana, lo cual lleva a pensar en una incipiente opinión pública que ahí comenzaría a gestarse a raíz de la coyuntura política, y que iría adquiriendo fuerza en la medida en que las ideas independentistas se extendieron en todo el territorio y los insurgentes fueron ganando adeptos a su causa.

El descontento o rechazo al orden vigente se manifestó en la participación de un sector amplio de la población, que apoyó o se involucró directamente en el movimiento político que provocó la destrucción de dicho orden. Esta participación se produjo liderada por algunos individuos, especialmente los españoles criollos, con capacidad de mando y de organización de los grupos revolucionarios, pero, sin duda, la intervención de los sectores populares también cobró gran importancia en número. Los datos aquí recopilados permiten sostener la afirmación acerca de una pluralidad en la participación de los diferentes grupos étnicos en la insurgencia novohispana, ya que la diferencia porcentual que los separa es mínima. En cambio, para el caso venezolano, los españoles criollos y los pardos fueron los grupos con mayor representación en las fuentes de infidencia aquí seleccionadas.

En el Virreinato de la Nueva España, desde sus inicios, el movimiento insurgente tuvo un marcado carácter indígena y una amplia participación de los sectores de abajo, con una dinámica insurreccional y revolucionaria. En el movimiento político iniciado en Dolores por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, se incluyó a todos los grupos sociales y étnicos que integraban la Nueva España. Por su parte, el proyecto de independencia venezolano fue concebido y ejecutado en sus inicios, fundamentalmente, por un muy definido grupo social, el de los “mantuanos”, o nobleza criolla, sector privilegiado y dominante que para la época se consideraba a sí mismo dueño del país.41

También sorprende la presencia relativamente alta de los funcionarios reales. La deserción de los funcionarios reales a las filas de los insurgentes puede significar dos cosas: el temor que estos sujetos sintieron por la posibilidad de perderlo todo si se oponían al nuevo gobierno o el deseo de apoyar el movimiento insurgente con plena conciencia de causa. Es difícil poder establecer cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a estos individuos a rebelarse contra la Corona y sus representantes, pero la presencia destacada de funcionarios reales en la insurgencia venezolana podría ser un indicativo de cómo se hallaba estructurada en este territorio la lealtad u obediencia hacia la monarquía española.

Contando los valiosos esfuerzos que se han realizado en el estudio de las causas de infidencia, tanto en México como Venezuela, siguen siendo una fuente poco explorada, quizás por lo difícil y minucioso que resulta su estudio, ya que son cientos los casos que ahí han quedado registrados. Sin embargo, es necesario seguir indagando estas fuentes con mucho más interés y profundidad. Sería relevante y útil investigar estos documentos en los diferentes países donde la monarquía española llevó a cabo los juicios de infidencia en el contexto de los movimientos independentistas en América, y realizar un estudio comparativo mucho más amplio que genere nuevas perspectivas de análisis. Finalmente, se agradece el esfuerzo que se hizo y se sigue realizando en Venezuela por publicar estas causas de forma sistemática y ordenada. Se espera que en México, Colombia y otros espacios se pueda proceder de la misma forma.