Introducción

A inicios del siglo XX el informe del Cuerpo Médico Escolar (CME) describía un escenario

sombrío: “niños de inteligencia retardada en su desarrollo, anormales por cualquier

otra causa y simplemente turbulentos, y que deben ser sometidos a una vigilancia especial,

son susceptibles de alcanzar un grado bastante avanzado de instrucción, y de educarse,

llegando, muchos de ellos, a colocarse a igual altura con los niños normales, siempre

que se los separe a tiempo”.1 Los médicos inspectores no lograban soslayar su asombro ante los escolares denominados

como “inaptos” y débiles que poblaban las aulas. La preocupación no solo rayaba los

argumentos humanitarios, sino que también expresaba cierto desvelo por la seguridad

interna del país: “Este grupo de niños merece una educación especial […] pues es de

allí de donde saldrán los demagogos, los anarquistas y las diversas clases de desequilibrados

y de ingobernables que constituyen un peligro para el orden social”.2

“Débiles”, “retardados”, “anémicos”, “fronterizos”, eran clasificaciones que cincelaban

realidades polifónicas en los informes escolares, pero advirtiendo sobre la potestad

que empezaba a proferir el Consejo Nacional de Educación (CNE) para intervenir y modificar

los derroteros de lo que en la época se denominaba como “la lucha por la existencia”

de los sectores sociales menos favorecidos. Descripciones de la misma tesitura conquistaban

las oficinas del organismo todos los años y la burocracia educativa alertaba sobre

la lenta variabilidad del escenario sanitario de la población escolar. Las observaciones

de los funcionarios revelaban una serie de hilos referenciales que volvían necesaria

la detección y corrección de la debilidad para vigorizar el desarrollo de la niñez.

El objetivo de este artículo es analizar cómo era pensada la anormalidad y la debilidad

en el sistema escolar argentino y los orígenes y funcionamiento de la escuela para

niños débiles de Parque Lezama (Capital Federal). Nos preguntamos cómo se articulaba

el lenguaje médico y la pedagogía dentro de un formato pedagógico paralelo al de las

escuelas comunes, con base en qué conocimientos se construyó el catastro escolar para

detectar la anormalidad y cuál era el funcionamiento específico de dichas escuelas.

Las escuelas para niños débiles bosquejaron el ejercicio de la medicina preventiva,

un término de uso incipiente; estaban reservadas a los hijos y las hijas de las familias

obreras que por ambiente, contagio o herencia sufrían las huellas corporales de la

debilidad producto de diversas enfermedades, escasa alimentación o patologías heredaras

que alteraban el proceso de aprendizaje en las escuelas comunes de las que eran “desechados”

para ser nuclearizados en un formato que tenía como norte la medicalización escolar.3

Así, la infancia débil y “anormal” se tornó en una preocupación científica y se convirtió

en una patología clasificatoria expresada en publicaciones médicas, en instituciones

asilares como el Patronato de la Infancia y en organismos como el ya aludido CME y

sus dependencias: las escuelas al aire libre y las colonias de vacaciones. Coincidimos

con Claudia Freidenraij cuando afirma que las operaciones clasificatorias se extendían

a los asilos y reformatorios que también aunaron sus esfuerzos para la nuclearización

de la población infantil catalogada entre educables, reformables y salvables de aquellos

y aquellas que no corrían con la misma suerte.4

Este trabajo dialoga con los estudios de la niñez, la medicalización de la escuela

y de manera más general con las investigaciones sobre salud / enfermedad. Puntualmente,

la niñez ha sido encarada desde distintas perspectivas como el desarrollo de la puericultura

y la pediatría para el cuidado de los más pequeños,5 la “niñez desviada” y la minoridad6 o la escolarización de los sectores populares. Dichos estudios, en intersección con

la historiografía de la salud, contribuyeron a comprender cómo a principios del siglo

XX los niños y las niñas se convirtieron en el motor privilegiado de todos los proyectos

de transformación biológica, social, económica y política.7 A partir del trabajo clásico de Philippe Ariès que advirtió el nacimiento de la infancia

en el siglo XVIII como una categoría social, histórica y cultural,8 el campo académico en Argentina ha realizado sustanciales aportes que permiten delinear

una historicidad propia en torno a las formas en que las infancias fueron pensadas

y representadas en nuestro pasado, abarcando las condiciones de vida tanto afectivas

como materiales y las instancias educativas.9 Por ello, coincidimos con Sandra Carli en que la escolarización configuró a la niñez

como un sujeto que desbordaba los núcleos familiares inscriptos en un orden público.10

A nuestro juicio, un espacio poco explorado por la historiografía local ha sido la

medicalización en la escuela. Con base en la ley 1420 de educación común, sancionada

en 1884,11 la niñez estuvo en la agenda de la institucionalización estatal y el disciplinamiento

social y, sobre todo, en el foco de interés primario del discurso médico. La temática

de la salud escolar, en líneas generales, fue abordada a partir de la cultura del

higienismo encuadrando el foco en las prescripciones del Estado y en las normativas

en torno a las prácticas pedagógicas. Otras pesquisas han revelado, sobre este mismo

asunto, la constitución de los saberes médicos, la aplicación de las clasificaciones

y las jerarquizaciones de la infancia escolarizada en la provincia de Buenos Aires,12 o las distancias entre las aspiraciones estatales y la real incidencia de estas políticas

en la vida cotidiana de las escuelas, centrándose en los dispositivos catastrales

como las cédulas escolares, las libretas sanitarias o las fichas de salud.13 Desde distintos niveles y perspectivas, las obras mencionadas dilucidaron las formas

en que los organismos estatales pugnaron por medio de la educación para fortalecer

los cuerpos y la descendencia, así como para eliminar las manifestaciones disgenésicas

que perturbaban la preservación de un supuesto potencial hereditario que daría forma

a la nación idealizada.

Más allá de estas pesquisas, carecemos de un estudio que vincule y profundice el problema

de la escolarización, la anormalidad y los discursos expertos de los médicos del CME

con las propuestas de las escuelas para niños débiles. Por ello, nuestro espacio temporal

se ciñe a esa primera década del siglo XX. En este periodo se funda este formato escolar

que tuvo como telón de fondo los debates sobre la anormalidad y que comprendían una

conceptualización amplia asociada con los padecimientos sociales como el alcoholismo

y enfermedades infectocontagiosas que debilitaban a los y las niños/as de las familias

obreras.

La perspectiva teórica se nutre de estas investigaciones y, de manera más general,

de los estudios que han visibilizado las vetas eugenésicas de las políticas sociales14 y han entendido que las fórmulas de mejoramiento de la raza y de medicalización confluyeron

en la escuela a partir de la consolidación de la corporación médica que, a fines del

siglo XIX, fue lentamente colonizando las estructuras del Estado.15 Los médicos escolares asumieron la tarea de construir su experticia con base en competencias

profesionales específicas: por un lado, los conocimientos trasatlánticos en materia

de salud escolar, los congresos de higiene convocados por expertos y la experiencia

de los organismos de salubridad afincados en Europa (Suiza, Holanda, Alemania, Francia

e Inglaterra); por el otro, la labor del CME creado en 1886 en la Capital Federal

e impulsado por el reconocido médico Emilio Coni, un eximio facultativo que tuvo una

notable incidencia en la construcción de la salud pública de la época.

La oficiosidad de los médicos sobre los hogares humildes fue siendo cada vez más regular

al expandirse en un espacio urbano que crecía velozmente, y enfatizar, a su vez, los

infortunios sociales de los trabajadores y las trabajadoras y cuyos hijos e hijas

comenzaban a vislumbrar los alcances de la educación común. Los higienistas, con sus

medidas sanitarias de carácter obligatorio, como ha destacado Juan Suriano, eran conscientes

de estar interfiriendo sobre la libertad individual de las familias, pero entendían

que la acción del gobierno era ineludible y obligatoria para preservar la salud de

la población y, en el caso específico de este trabajo, a la niñez desamparada. La

“cuestión social”, relacionada con las condiciones de vida, la marginación y la protesta

en las calles que cobraba cada vez más ahínco en el territorio capitalino llevó a

la clase política a tender puentes para su resolución mediante políticas de reglamentación

y control.16

Cabe señalar que el artículo forma parte de una investigación más amplia sobre la

medicalización de la escuela en las primeras cuatro décadas del siglo XX en la Capital

Federal. En este sentido, el trabajo aporta a las pesquisas que han analizado el armazón

de las políticas sociales y, sobre todo, a una historia de la educación en clave social

en intersección con la experticia médica, cuyo entroncamiento proveyó de manera prolífera

a las discusiones sobre la naturaleza de la infancia, momento en el cual la preocupación

por la higiene se entrecruzó con el desvelo por el futuro racial de la nación.

En función de estos intereses nos focalizamos en un estudio esencialmente cualitativo.

Para los objetivos propuestos utilizamos revistas destinadas a la educación, informes

de inspectores, memorias escolares y, principalmente el trabajo del médico inspector

del CME Luis Cassinelli, quien realizó un catastro sobre los niños y las niñas débiles

que concurrían a la escuela de Parque Lezama y fue uno de sus fundadores.

En la primera parte analizamos las clasificaciones sobre los grupos escolares en las

memorias de una ignota maestra de inicios del siglo XX y entrecruzamos la fuente con

la descripción de la vida material de los sectores populares. En el segundo y tercer

apartado pasamos revista a los orígenes de la ciencia antropométrica y la psicología

experimental y sus incipientes aplicaciones de parte de conspicuos pedagogos en el

Río de la Plata. A continuación, describimos cómo era pensada la anormalidad en la

ciencia médica escolar y la visión de Cassinelli sobre esta trama. En el cuarto apartado

inquirimos en los orígenes de la escuela de Parque Lezama y su funcionamiento y, por

último, en el quinto apartado, observamos los registros realizados por este galeno,

que tendían a detallar las condiciones socioambientales y las condiciones orgánicas

de los estudiantes seleccionados para su fortalecimiento orgánico. La organización

descripta y el análisis de las fuentes señaladas permiten reconstruir los discursos

y las instancias de intervenciones explícitas sobre la niñez que comenzaban a ser

medidas en un arco de preocupación más amplia por parte de distintos sectores sociales

a inicios del siglo XX.

1. Las clasificaciones de la señorita María Eugenia y la Buenos Aires del 1900

Tempranamente en los orígenes del sistema educativo argentino, las maestras y los

maestros incorporaron el andamiaje clasificatorio de conductas, la cuantificación

de los rendimientos escolares y patologías. Difundieron los sentidos que circulaban

de un modelo que mostraba a la niñez atravesada por lo malsano y a la acción educativa

como un medio de inculcar hábitos higiénicos, deberes y moral republicana. Esto se

debía a que la nomenclatura escolar, el lenguaje médico y la psicología experimental

colonizaron la pedagogía y la enseñanza, y asumieron la certeza de que se podían detectar

las enfermedades y las asimetrías que determinaban los trazos entre lo sano y lo patológico.

Como ha señalado Ana María Talak, en las primeras décadas del siglo XX, la búsqueda

del parámetro del niño normal en la escuela pública entroncaba con una concepción

que la homologaba con un “laboratorio de psicología experimental”.17 Por añadidura, los maestros y las maestras se nutrían en las cátedras de las escuelas

normales en conocimientos básicos de higiene y puericultura y detección de enfermedades.

Al menos en teoría, también el magisterio se hallaba adiestrado para revelar las carencias

orgánicas y las conductas disruptivas de los estudiantes que ameritaban la observación

clínica. Veamos pues cómo se traducían estas clasificaciones, las observaciones y

las posibilidades de corrección en la vida cotidiana.

En sus memorias tituladas Caricias Blancas, divulgadas en 1917 por María Eugenia de Elias, la maestra rememoraba sus años de

labor transcurridos en la Escuela número 6 del Consejo Escolar número 9 de la Capital

Federal en la Argentina de entre siglos.18 Intercalados con trazos textuales en los que se interponen oraciones patrióticas

y discursos escolares y en los que confluían la poesía, el exaltamiento de la raza

y la nacionalidad; el texto transcurre en el recuerdo de los estudiantes que manifestaban

precariedades tanto físicas como intelectuales, así como la naturaleza observada en

cada uno de ellos y ellas.

Cariñosamente la señorita evocaba a Clorinda que tenía diez años y a juzgar por la

remembranza, “era retardada”. De proporcionada estatura, sumamente delgada y ojos

chicos, su rostro tenía las marcas ineludibles de la viruela. La fiebre tifoidea casi

le arrebató la vida ocasionando la pérdida del segundo grado. Al recuperarse, la señorita

vicedirectora le comentó a la maestra de manera desaprensiva: “Veamos que hace usted

de esa inservible, temo que esté más atrofiada que antes por cuanto ha sido presa

de tan fatal fiebre”. Además, parecía que Clorinda era mala compañera, su carácter

había sido forjado en un hogar carente de estabilidad emocional, ya que su madre biológica

la había abandonado y su tutora era una italiana que no comprendía el castellano.

Generalmente el desaseo de Clorinda la devolvía a la casa atacada por la pediculosis.

Los ánimos de la maestra no menguaron y formuló una estrategia de contención afectiva;

comenzó a llamarla por su nombre y la nombró monitora. La niña mejoraba por la atención

y el afecto recibido y su desempeño era cada día más satisfactorio. Como vemos en

este caso, a pesar de los entresijos personales de la niña y las palabras estigmatizantes,

la escuela podía proveer atención afectiva emulando pliegues de contención ausentes

en el hogar.

Elvira provenía de una familia desempleada de un barrio del sur y mostraba “un cuerpo

enclenque, pequeño y enfermizo”, una cabeza débil y brazos delgados, finitos, auscultados

por la maestra cuando la abrazaba, momento en el cual sus emociones maternales avizoraban

la pena por las condiciones físicas de la niña:

El cabello de Elvira también era poco, sin crecimiento, eran unas mechitas tontas,

parecían sin vida, sin savia. En la amarillez de su pobre carita brillaban dos ojos

color café que parecían más grandes por haber disminuido los músculos de los carrillos

y los pómulos […] Su vida parecía un soplo de agonía no de cantares. Su falta de asistencia

a clase me llenó el afán de investigar. Hacía un año que su padre no trabajaba. A

veces comía, a veces tomaba dos mates, o se la pasaba en ayunas. Le dije a su madre:

“es necesario fortificar a esta niña. Está débil”.19

La debilidad corporal era el resultado de la mala alimentación y los síntomas de una

realidad que la escuela y las sociedades filantrópicas intentaban modificar. Cuando

comenzó a distribuirse la copa de leche la pequeña tomaba dos vasos diarios. Entonces,

escribió la docente, “alma sana, en cuerpo sano se hizo […] Y Elvira me daba atención,

memoria e imaginación, me sonreía y cantaba más fuerte”.20

Quizás la remembranza exageró el alcance del servicio de la copa de leche implementado

en 1904; por iniciativa del pediatra Genaro Sisto se auspiciaba en las escuelas de

la Capital Federal. Elvira era una de las tantas niñas que sufría los avatares de

la modernización capitalista, el desempleo familiar y los tórridos infortunios del

sistema político y económico, pero que iba captando los breves alcances de la higiene

preventiva.

Miguel era un caso más complejo, destituido de todo sentimiento y carente de empatía

y “malo por naturaleza”, condenado a transitar su escolarización sin esperar grandes

resultados académicos. La maestra delineó la siguiente descripción con carices biologicistas:

¿La herencia de quién? Yo conozco a la madre y al padre. Me parecen personas normales.

¿Será tal vez el fruto de la herencia alterna? A no es igual a B, pero si es igual

a C. Tal vez sus abuelos hayan sido catalépticos o beodos […]

Miguel tenía seis años. Su cutis era de color canela, requemada, su cara enjuta, sus

ojos grandes, penetrantes, negros y movedizos por cierto imperio de los nervios. Un

pestañeo continuo moría para dar firmeza a sus pupilas, que parecía querer escudriñar

misterios en lo más sencillo que encontrase. Me quedaron por mucho tiempo esos juegos

neuróticos, los dardos de sus ojos que clavaba como un arma […] Porque Miguel era

malo, pellizcaba y mordía a sus compañeros […] al interrogarle me miraba fijo, y comenzaba

con sus movimientos tictosos del rostro y la cabeza. Jamás conseguí un deber de él.

Durante el año no tuvo cuaderno […] Motejaba en silencio. Pegaba. Manchaba los escritos

de los demás y si podía, destrozaba las obras de los otros. Ví en Miguel ¡pobrecito!

un degenerado. Sus instintos eran malos…21

En esta pincelada textual se asocian las características del fenotipo al carácter

y el degeneramiento conductual del niño. Miguel parecía estar forzado de antemano

a un submundo desconocido de marginación. ¿Podía ser un delincuente a futuro? Centrada

en la biología, los comportamientos disruptivos y ciertos rasgos fisonómicos observables;

la teoría lombrosiana en boga durante esos años había pulido las posibles conductas

delictuales de acuerdo con estos rasgos específicos. Para la criminología, era inminente

la protección de los niños y las niñas “normales” de su contracara, los “anormales”

ya que estos últimos podían iniciar en el delito tempranamente. Así, la delincuencia

infantil era abordada como un problema de psicopatía relacionándose con factores biológicos

y sociales: para el primero se adjuntaban la degeneración orgánica hereditaria en

contextos de marginalidad y una herencia degenerada por padres alcoholizados o sifilíticos;

para el segundo, ejercía su influencia malsana el núcleo familiar disgregado por diversos

factores, tales como las condiciones materiales de vida bajo el amparo de viviendas

miserables y promiscuas.22

La naturaleza de la niñez fue motivo de estudios por parte de la sociología, la pedagogía

y la psiquiatría.23 Para el positivismo decimonónico, esta se homologaba con la del salvaje primitivo

que podía ser moldeada gracias a la acción educativa. Dicha concepción se opuso a

la lectura krausista del niño ligado a un orden divino, y a la corriente de la Nueva

Escuela que focalizó en la autonomía de la niñez en el proceso educativo.24

Sea como fuere, lo cierto es que estos niños y niñas patentaron sus desdichas afectivas

y corporales y sufrieron los estigmas consecuentes de ciertos arbitrios sociales y

culturales predominantes en esa Buenos Aires opulenta, beneficiada por la economía

agroexportadora y cuya propaganda ensalzaba la modernidad y el crecimiento en la prensa

internacional. Empero, el envés de esta figuración política del orden y progreso positivista,

de reformismo municipal e intentos de modernización y extensión de los servicios urbanos;

era una ciudad “caótica” donde los médicos higienistas intentaban ordenar el espacio

urbano e instaurar la higiene preventiva para contener las enfermedades infectocontagiosas;

las fuerzas del orden detener el delito genérico y la circulación de menores no escolarizados

que habitaban las calles a temprana edad. El progreso venía de la mano del orden,

de la homogeneización cultural de los extranjeros y del saneamiento de la descendencia

en términos biológicos para una ciudad que mostraba ínfulas de urbe europeizante.

El engranaje institucional y organizacional de los servicios educativos y de salud

buscaba dar respuestas a las demandas de la creciente población metropolitana diversificada

por la inmigración. A principios del siglo XX la densidad poblacional alcanzaba en

promedio 51 habitantes por hectárea siendo inferior a París que por aquel entonces

tenía 340, Londres 145 y Berlín 285 habitantes por hectárea.25 El crecimiento económico gracias al modelo agroexportador no invisibilizaba las condiciones

de vida paupérrimas de inmigrantes y criollos trabajadores y trabajadoras. Hacia 1913

en la Capital Federal las familias obreras que vivían en la planta urbana ocupaban

una sola habitación independientemente del número de hijos o hijas. De cada 100 familias

que solo disponían de una sola pieza para vivir, tres se componían de nueve o más

personas (de nueve a once individuos en una pieza); 12 por 100 se componían de 7 u

ocho; 31 por 100 estaban formadas por cinco o seis, y 45 por 100 por tres o cuatro.

En diez casos de cada 100, la familia era un matrimonio sin hijos.26 La gran aldea cedió paso a la urbanización creciente y los espacios verdes como las

plazas y parques fueron pensados en puntos neurálgicos de recreación, que permitían

oxigenar los cuerpos, realizar los ejercicios físicos y deportes.

Los sectores populares y los pequeños y pequeñas como Elvira, Clorinda o Miguel, convivían

con el hacinamiento, el abandono material y afectivo, el peligro de las enfermedades

infectocontagiosas y la alta tasa de mortalidad infantil. Esta última junto a la enorme

morbilidad que había en la primera infancia se relacionaban con las paupérrimas condiciones

de higiene y los regímenes alimenticios insuficientes. Entre 1875 y 1906, a modo de

muestra, según los registros de la Asistencia Pública, se produjo un total de 36,000

casos de defunción infantil, fruto de enfermedades como la viruela, el tétano, la

difteria, la tuberculosis, la sífilis y el sarampión, entre otras.27

La “anormalidad” y la “debilidad” entonces, estuvo determinada por factores medio

ambientales, la pobreza, los prejuicios preexistentes basados en marcos explicativos

científicos que concentraron nociones europeas sobre el mito de las razas, las clasificaciones

antropométricas y las pruebas de inteligencia de la psicología experimental que canalizaron

de manera ecléctica en la pedagogía escolar para detectar y predecir conductas. Intelectuales

y científicos se situaron en un discurso cientificista basado en los postulados eugenésicos

que emplazó la pretendida mejora de la raza en un programa de muy bastos alcances

donde se filtraban tópicos biomédicos, higienistas, poblacionales y ambientales.28 A continuación, trazaremos los derroteros de las ciencias propuestas a detectar las

anormalidades en la niñez.

2. Huellas de la ciencia antropométrica y la psicología experimental

A inicios del siglo XX distintos pedagogos positivistas propusieron tipos de registros,

formas de clasificación, evaluación y selección de alumnos y alumnas como el caso

de las escuelas normales donde se forjaba al magisterio destinado a educar a la nación.

Las escuelas para niños débiles como el resto de los formatos pedagógicos abrevaron

en las nociones de la antropología europea y la psicología experimental enmarcados

en los métodos de medición para sistematizar lo que se entendía como “la variación”

que utilizaron los anatomistas europeos. La antropometría del científico Paul Broca

había dejado un fuerte impacto en la antropología y la historia de la medición de

la forma humana; desarrollaron medidas precisas para cuantificar la diferencia buscando

probar la teoría de la poligénesis.29 Junto con los estudios de Jacques Bertillon (1821-1883) forjaron las bases de la

antropometría nacional francesa y cuya disciplina se expandió por el continente europeo.

Las disertaciones europeas sobre la desigualdad racial y la ideología de la raza se

convirtieron en los tópicos más efusivos en las discusiones académicas, y la ciencia

viró en un medio de control social y legitimación política en la que la retórica de

la eugenesia se vio impregnada del discurso nacionalista.30

Por su parte, la psicología experimental insistía en detallar las características

biotipológicas de los estudiantes, su desarrollo intelectual y sus nociones aptitudinales.

Sus inicios datan de la creación del primer laboratorio fundado en Leipzig en 1879

por parte de Wilhelm Wundt (1832-1920), dando origen a la carrera de psicología como

disciplina científica. Los discípulos de Wundt, asentados en importantes universidades

y centros de investigación de Europa y Estados Unidos, fundaron laboratorios de psicología

experimental: ese fue el caso de Edward Titchner en la Universidad de Cornell y Stanley

Hall en la Universidad de Clark.

En América Latina los primeros laboratorios aparecieron en Brasil, Chile, México,

Argentina, Bolivia, Venezuela y Colombia. Puntualmente en Argentina, el pedagogo Víctor

Mercante (1870-1934) inició en 1891 el primer recinto de psicofisiología en la Facultad

de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal de Profesores de Paraná, donde se

realizó la primera investigación experimental de psicología. Mercante se interesó

por forjar las clasificaciones escolares siguiendo el modelo europeo y estadounidense.

Sus pesquisas se orientaron al estudio de las aptitudes de los niños y las niñas y

observaron la necesidad de efectuar un sistema educacional con bases regionales debido

a su orientación y elementos de enseñanza con una mirada que contemplara un espíritu

nacional.31

Al igual que Mercante, el profesor Rodolfo Senet (1872-1938) abrevó en las investigaciones

antropológicas que buscaban catalogar la evolución ortogénica de niños y niñas y jóvenes

de las escuelas normales dependientes de la Universidad Nacional de La Plata entre

los 6 y los 22 años. Midieron el crecimiento medio anual, la apertura de los brazos,

la longitud de las extremidades inferiores y superiores, el peso y la talla. La educación

para Senet no se reducía solo a los factores biológicos, sino que junto a estos actuaban

los de carácter sociológico como la escuela y la familia, instituciones que estaban

obligadas a actuar de manera sincronizada en la formación moral de la prole.32 Por último, uno de los mentores menos conocidos y referentes de la psicología experimental

y la pedagogía en el Río de la Plata fue Juan Patrascoiu.

La psicología experimental o la paidología intentó desterrar la antigua concepción

pedagógica del niño como un hombre en miniatura. Basó sus estudios en el cerebro del

niño, la localización de los centros preceptivos, el mecanismo psíquico del cerebro

y la medición de la inteligencia con la escala métrica de Binet y Simon, empleada

en los institutos pedagógicos y laboratorios del viejo continente.

Este armazón epistemológico donde se entremezclaban las propuestas de revitalización,

la homogeneización poblacional y fundamentalmente el forjamiento de una nacionalidad

arbitró los recursos inaugurales para determinar los rasgos fenotípicos y la prevalencia

de conductas que determinaban la línea divisoria entre lo normal y lo anormal en términos

científicos de la época. Los registros de Mercante y Senet fueron los antecedentes

inmediatos que constituirían la práctica de las mediciones en los formatos pedagógicos

propuestos por el CNE. Ahora bien, creemos que es menester señalar con detalle cómo

caracterizaba la ciencia médica escolar los rasgos de la anormalidad y la visión en

torno a este problema del médico inspector Luis Cassinelli, uno de los fundadores

de la escuela de Parque Lezama.

3. Luis Cassinelli y la anormalidad en la ciencia médica escolar

Para la ciencia médica escolar los anormales intelectuales eran divididos en tres

categorías. En la primera, estaban los que presentaban déficit intelectual y moral

por falta de desarrollo: idiotas, imbéciles, débiles con alteraciones morales e intelectuales

que estuviesen o no completamente desarrollados sea después de enfermedades nerviosas

(psicosis degenerativa, epilepsia, histeria y neurastenia) y aquellos que habían perdido

sus facultades intelectuales cayendo en cuadros de demencia. La segunda categoría

se vinculaba con la falta de desarrollo intelectual: los “idiotas e imbéciles profundos”

que eran colocados en asilos, a quienes había que enseñarles a comer, caminar y las

transmitirles nociones básicas de lectura y escritura. Algunos y algunas eran incurables

por lesiones cerebrales o medulares extendidas. Otros, como los “idiotas congénitos”

o los “imbéciles simples”, tenían posibilidades de mejorarse después de un tratamiento

médico; se los podía ubicar en un asilo y enseñarles trabajos manuales. La tercera

categoría estaba compuesta por los escolares con enfermedades de la inteligencia,

divididos en dos subgrupos: los atacados de degeneración y los afectados de neurosis.

La perversión se distinguía del vicio por actos conscientes para provocar satisfacción.

Por último, la clasificación prevenía sobre los falsos anormales que no presentaban

ningún defecto intelectual y eran catalogados de la siguiente forma: a) niños y niñas

incomprensibles, b) niños y niñas abandonados, viciosos o retardados, 3) niños y niñas

con fatiga, 4) niños y niñas neuróticos que terminaban hospitalizados (epilépticos,

histéricos) y un gran número apartados y apartadas de las escuelas, como insoportables,

turbulentos, irritables, indisciplinados, impulsivos o atacados/as con neurosis no

clasificadas.33 Como hemos visto, las clasificaciones eran amplias y escondían tras de sí la necesidad

delinear ciertos parámetros para determinar la anormalidad en la niñez. El caso de

los nombrados “afásicos” o “retardados” merecía una atención sumamente diferencial

porque era un grupo poblacional que requería mayor atención pedagógica y social por

parte del Estado.34

Emplazado en este clima de ideas imperantes, el trabajo del médico inspector Luis

Cassinelli (1878-1920) titulado Higiene Escolar (consideraciones sobre niños débiles físicos y psíquicos) exponía el problema de la anormalidad y las posibilidades de referenciar las cuantificaciones

científicas para su detección. Cassinelli egresó como médico de la Universidad de

Buenos Aires en 1904. Fue electo médico escolar de la Capital Federal y trabajó paralelamente

en el sector privado, en los laboratorios clínicos de los profesores G. Chávez y J.

Badía.

Su obra era el resultado de un sumario de conferencias destinadas al personal docente

de las escuelas para niños débiles; fue divulgada en la revista El Monitor de la Educación Común y en exposiciones presentadas en el Congreso de Sociedades Populares de Educación.

Con base en su experiencia como médico inspector, su objeto era obtener “el término

medio en los niños normales” como referencia para objetivar la “anormalidad”. Así,

en la primera parte de su trabajo daba cuenta de los dispositivos pedagógicos afincados

en distintos países europeos para el tratamiento de los niños débiles (las colonias

de vacaciones, las cantinas escolares, la copa de leche, entre otras); mientras que

en el segundo apartado inquiría en el desarrollo de las escuelas de Parque Lezama

y Parque Olivera, el régimen médico y pedagógico, la antropometría en varones y niñas

y, por último, lo que el galeno entendía a modo de generalización como el Tipo Antropométrico

del Escolar Argentino.35

Tomando como referencia los estudios realizados por el CME de Bruselas, estimaba que

los niños y las niñas solo podían desarrollarse normalmente mediante un ejercicio

libre, continuo y variado. Entre los 4 y los 12 años el físico debía desplegarse paralelamente

a la mentalidad; un obstáculo subyacente a nivel local imposibilitado por las características

de los edificios escolares que se alejaban de las fórmulas higienistas, privados de

aire y de luz en locales deficientes.36

Según Cassinelli, los atrasados, retardados o débiles psíquicos escolares se encontraban

en un seis a ocho por ciento en las escuelas comunes: “el que ha tenido la poca suerte,

o, mejor dicho, la rara coincidencia de no ser tan falto de desarrollo psíquico; como

para ser internado en un hospicio, ni tan malo como para ser internado en un asilo

correccional, ni tan inteligente como para concurrir a una escuela común”.37 Definidos como “verdaderos fronterizos”, la endeble clasificación canalizó en una

profunda división que los llevó a ser repartidos en el hospicio, en el asilo y en

la escuela. Los débiles físicos o atrasados revelaban disturbios mentales que no eran

muy marcados, los defectos corporales eran poco manifiestos, poseían una atención

más o menos desarrollada y tenían la posibilidad de comunicarse por la palabra oral

o escrita.38

Era claro que para Cassinelli como para el CME cuyo informe citamos en la introducción

de este trabajo, la posibilidad de abandono a los derroteros de la vida de este grupo

social atentaba contra la misión escolarizadora de la ley de educación común:

se deduce que es racional y lógico hacerse cargo de éstos en la edad escolar, estudiarlos,

atenderlos y proporcionarles los medios médicos y pedagógicos, que necesiten a fin

de transformarlos en seres útiles […] el Estado tiene la obligación de costearla (la

educación) y es el Consejo Nacional de Educación como lo ha hecho, a quien corresponde

tomar la dirección puesto que la Ley dice que todo niño de seis a catorce años debe

recibir instrucción primaria.39

Este canal de integración planteaba una serie de problemas ya que las casas de corrección

o los asilos carecían de resultados positivos. En 1909 Cassinelli formó parte de la

comisión que formularía el proyecto definitivo para la instalación de las escuelas

para niños débiles bajo la presidencia del inspector técnico general, Ernesto Favio,

y los médicos Enrique Pietraneri, Emilio Bondenari y el inspector administrativo,

el doctor Casimiro Toranzo Calderón.

4. Las escuelas para niños débiles

Tanto las escuelas para niños débiles como las colonias de vacaciones fueron intentos

tempranos de implementar un dispositivo de ingeniería social donde confluyeron las

agendas de grupos profesionales como médicos, educadores, profesores de educación

física, asistentes sociales, católicos, liberales, libertarios y libres pensadores.40

Los orígenes de las escuelas para niños débiles datan de la experiencia apuntada en

la ciudad de Charlottenburgo (Alemania) en 1904. El modelo se extendió por el resto

del país llegando a Inglaterra en 1907, a Holanda y Suiza respectivamente donde, después

del Congreso Pedagógico reunido en Baden, fueron adoptadas como elementos de profilaxis

social. En Francia en esa misma fecha se organizó en Lyon la primera escuela de este

tipo en el bosque. El movimiento pasó a Estados Unidos en 1908 con la escuela al aire

libre de Providence, cuya experiencia pedagógica irradió a muchas ciudades de la unión.41

Para los médicos escolares, como Genaro Sisto, el formato de escuela para niños débiles

empalmaba con un concepto biológico de la vida humana, un progreso de la higiene aplicada

a la escuela más que un adelanto de carácter pedagógico.42 Los parques oxigenaban las desgracias orgánicas, alternados con un alimentación controlada

y ejercicios gimnásticos para vigorizar los cuerpos. Fueron autorizadas en 1908 por

el CNE y según el reglamento del 10 de julio de 1909, podían concurrir los estudiantes

de escuelas primarias públicas que, sin estar clínicamente enfermos, presentaban cuadros

constitucionalmente débiles por falta de alimentación o por enfermedades preexistentes;

no estaban considerados los afectados de enfermedades contagiosas, quienes tenían

vedado el acceso hasta su cura definitiva.

Al igual que los otros dispositivos de prevención como las colonias de vacaciones,

se practicaba en primer término un examen médico que incluía el peso, la talla, el

perímetro toráxico, los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo muscular

y la circunferencia craneana. Estas escuelas estaban gestionadas por dos médicos designados

por el presidente del CNE. Los maestros y maestras a cargo tenían que dedicarse con

preferencia a vigilar el proceso regenerativo y a estudiarlos con un fin pedagógico

e higiénico. Sus observaciones eran volcadas en un libro donde se recogían los estudios

sobre los órganos de los sentidos (vista y oído), los síntomas de afecciones pulmonares

visibles (tos, fatiga); la inteligencia y el poder de comprensión; la memoria; los

fenómenos nerviosos, la disciplina, el carácter o la apatía; la urbanidad, la moralidad

y la higiene.43

En noviembre de 1909 se inauguró la escuela Nicanor Olivera cuya matrícula alcanzó

51 alumnos y alumnas inscriptos en mayo de 1910. Funcionaba el sudoeste de la ciudad

de Buenos Aires y desde sus inicios fue dirigida por la maestra Magdalena G. de Torres,

acompañada de cinco maestras y cinco celadoras, una ecónoma, mucamas, cocineras y

personal auxiliar. Por su parte, la escuela de Parque Lezama abrió sus puertas el

7 de diciembre de 1909 con una inscripción de 55 alumnos y alumnas y estuvo dirigida

por la Sra. Antonieta Capurro de Renauld. El edificio era una construcción antigua

con cierto aspecto rural y comodidades simples para los niños y las niñas que se hospedaban

rodeado de bosque.

Las escuelas estaban agenciadas por maestras con título de Profesora Normal Nacional,

con cinco años de “buenos servicios” en escuelas públicas y un personal auxiliar constituido

por celadoras y celadores, quienes debían acreditar su buena conducta y moralidad

con el testimonio escrito de dos personas honorables. La titulación académica intentaba

asegurar la idoneidad del personal por el gran porcentaje de docentes no titulados

pululaban a principios del siglo XX. Es posible que la obligación de haber transitado

la escuela fiscal se requería de educadores fogueados en las realidades socio-escolares

de sectores sociales más postergados.

En un principio para divisar la deficiente alimentación los facultativos tomaron como

referencia la escala de Dunfermline que consideraba la apariencia general del individuo,

la condición de la piel y del tejido subcutáneo, el tono muscular y el desarrollo,

el estado de las membranas mucosas, la postura, el andar, los movimientos, la voz,

el interés y la atención. Empero, al poco tiempo fueron substituidas por las tablas

de edad, altura y peso como indicadoras del índice de nutrición utilizada en los países

sajones y denominada Wood-Woodbury.44

Siguiendo el Reglamento, el trabajo se dividía entre el desarrollo intelectual, el

reposo, el ejercicio y la alimentación, alternados con trabajos manuales y paseos

al aire libre. El ingreso era a las 7: 30 de la mañana y las actividades- desayuno,

baño, clases de gimnasia, clases al aire libre, almuerzo, música, canto, trabajo manual,

labores y jardinería; ocupaban una franja horaria que se extendía hasta las 18 horas.

La enseñanza cientificista de las escuelas comunes no difería de las escuelas para

niños débiles en cuanto a su raíz epistemológica. Despuntando el siglo XX, los niños

y las niñas que se educaron bajo el armazón de la ley 1420 avizoraron los razonamientos

científicos que atendían al funcionamiento del cuerpo humano, en manuales específicos

que describían nociones de anatomía, de fisiología e higiene y que colonizaron súbitamente

el espacio áulico. Las figuras en las láminas o en los textos escolares mostraban

un universo de aprensión atravesando la constitución del organismo y las enfermedades

del aparato digestivo, las maravillas del sistema nervioso o la mecánica de la naturaleza.

En 1894 comenzó a circular, tanto para las escuelas de la provincia de Buenos Aires

como de la Capital Federal, el texto de Emilio Olivé, Nociones de Anatomía, fisiología e higiene, que llegó a 20 ediciones en su haber.45 De acuerdo con esta literatura escolar y con las lecciones de moralidad y urbanidad,

era necesario que los sentidos funcionaran perfectamente para captar las impresiones

que se transmitían desde el mundo exterior y sanear el espíritu de sentimientos nocivos.

Estas herramientas pedagógicas también tendían a la educación de las emociones. Así,

el amor, la gratitud, la amistad, la alegría y el entusiasmo eran preciadas como afecciones

del alma saludables y cuyo envés eran las pasiones negativas como la ira, la avaricia,

el terror, la tristeza y la vergüenza.46 Por su parte, los estudios formales abarcaban lectura y escritura, lenguaje, dibujo

y música. La educación moral buscaba el afianzamiento de sentimientos generosos, reprimir

inclinaciones peligrosas y cultivar la conciencia en la niñez. También era valorado

con creces el trabajo manual: labores de aguja y modelado con aplicaciones a la enseñanza

para las niñas reforzando las fórmulas genéricas en la que eran educados los sexos.47

Las clases de higiene y urbanidad abordaban las formas correctas de alimentarse y

dirigirse en la mesa, para modificar conductas indeseadas, maneras bruscas o lenguaje

inapropiado. La alimentación era controlada por los especialistas y se brindaban tres

comidas diarias bajo la vigilancia de las celadoras que cuidaban los modales de los

comensales. La élite demuestra el control sobre los grupos subalternos gracias a “la

aplicación de buenas costumbres en la mesa [lo que le] permite percibir y transmitir

esquemas básicos de control sobre estos sectores, proyectando un ideal de ciudadanía

y una imagen corporal ambicionada”.48

La educación física se dividía en juegos y ejercicios libres, por un lado, y ejercicios

gimnásticos, por el otro. Instituida en las escuelas por el profesor Romero Brest,

quien profirió a la disciplina una impronta protoeugénsica con la insistencia de un

discurso biotipológico que buscó edificar un sistema con bases científicas; esta se

ligó tempranamente con los objetivos del sistema escolar contemplado en la ley 1420.49 Su “Sistema Argentino de Educación Física” abrevaba en la gimnasia metodizada, los

juegos libres, las marchas, carreras y saltos. Siguiendo los lineamientos de Brest,

los médicos recomendaban que las actividades se realizaran sin fatigar los músculos,

el esfuerzo debía estar en relación con las potencias musculares individual de cada

niño o niña teniendo en cuenta la estética, la vigilancia de las desviaciones y la

corrección de las posturas corporales que generaban escoliosis y deformidades en la

columna vertebral. Otro de los pilares regenerativos eran los juegos donde predominaban

la idea instructiva y la exploración mental, la constitución del carácter, la voluntad,

la energía y la perseverancia.

Control, prevención, corrección y recreación: la vigilancia de las maestras y los

médicos sobre la higiene y los aspectos ligados con la moral y la psicología individual

configuraron un dispositivo de biopoder, con discursos que se fueron especializando

para educar las conductas y los cuerpos y cubrir, de este modo, las carencias colectivas

e individuales de los destinatarios ante los prolíferos diagnósticos que alertaban

sobre las perturbaciones de las cualidades físicas; insistían, a su vez, en el forjamiento

del carácter y el gobierno de sí mismos en los y las niños y niñas.

5. Los registros del Parque Lezama

En el Parque Lezama los registros estuvieron basados en estudios toráxicos, espirometría

y dinamometría y eran efectuados por las maestras en presencia del médico inspector

Cassinell. Se practicaba un examen completo al principiar y terminar los cursos que

contemplaban antropometría craneana, nariz, oído, boca, cuello, vías respiratorias,

tórax, capacidad respiratoria, corazón y arterías.50

El diámetro bi acromial es la medida que daba el ancho de los hombros y tenía su importancia, ya que el crecimiento

en alto es un término de consideración. Al mayor ancho de hombros le correspondía

mayor ancho de tórax. La espirometría daba la capacidad respiratoria teniendo en cuenta que los niños y las niñas bien

constituidos respiran con mayor amplitud y cantidad. Por su parte, la dinamometría, o fuerza muscular medida por la presión en las manos con el dinamómetro, fue empleada

para estudiar la fatiga intelectual y la fatiga en ejercicios físicos.51 En el caso de las mujeres, según los registros, todas las medidas aumentaban más

que los varones. La disminución del peso era mayor que la detención de la talla en

los casos de debilidad, pero cuando estas dos medidas estaban en una desproporción

bien manifiesta y comparadas con los términos medio de los niños y niñas normales

de la misma edad, indicaba un signo patognomónico de estado hipertrófico.

Como referencias para demarcar el cuadro de debilidad se tomaba el peso y la talla,

ya que la disminución del primero siempre es mayor que la detención de la segunda.

Para referenciar sus mediciones sobre un término medio de 10,000 niños y niñas elegidos

se tomó la constitución de lo que Cassinelli adjetivó como los niños normales bien

constituidos y en preferencia hijos e hijas de argentinos de primera generación en

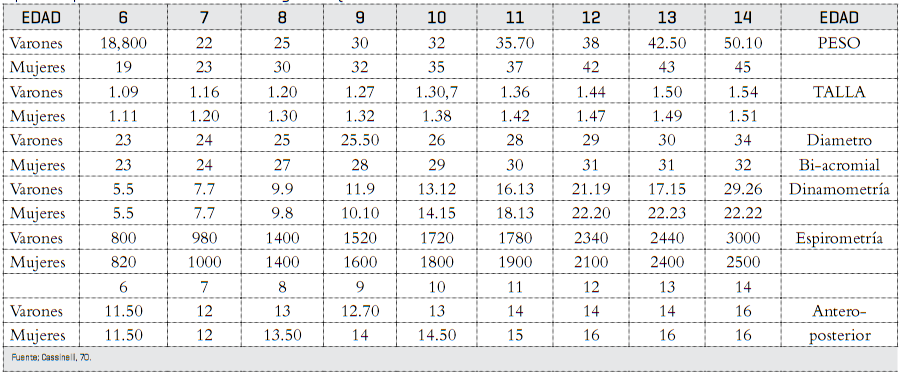

edades que iban de 6 a 14 años de edad (Tabla 1).

Tabla 1:

Tipo antropométrico del niño escolar argentino (6-14 años)

Las historias clínicas detallaban también las condiciones socioambientales en las

que se desarrollaban estos niños y niñas. Por ejemplo, los hermanos Enrique, Ignacio

y Elvira de 8, 10 y 7 años respectivamente no sobrellevaban una existencia grata.

Vivían en un conventillo de la calle Independencia junto con dos hermanos más. Su

madre Luisa M. se había casado con Adolfo R. y dio a luz a nueve niños de los cuales

cuatro fallecieron. Sufrió enfermedades infectocontagiosas que iban desde el sarampión,

la meningitis, el tifus a los 19 años y la viruela a los 29, pulmonía y pleuresía.

Trabajaba en los quehaceres domésticos, mientras que el esposo, empleado de una talabartería,

sufría de reumatismo. Enrique fue parido en 1907 y franqueó a los tres años el sarampión,

la escarlatina a los 4 y la difteria a los 5 años, respectivamente. Su aprendizaje

escolar pecaba de lentitud y al igual que otros niños y niñas catalogados como débiles

fueron “desechados” de las escuelas comunes por no adelantar en el aprendizaje y mostrar

rasgos relativos a la anormalidad. Era un niño aseado, pero se expresaba con suma

dificultad, de modo tal, que su lenguaje era el de un niño de 6 años a pesar de tener

9 años. Su memoria era escasa, su asociación casi nula y su imaginación carecía de

brillo. Empero, el pequeño lograba algunos avances con el paso del tiempo, mejoró

su lenguaje y desarrolló una escritura básica “como los niños de un primer grado B”.52

El médico escolar observó que el niño Ignacio presentaba unos reflejos tendinosos,

más exagerados del lado derecho, su piel era pálida y el tejido subcutáneo escaso

y el muscular poco desarrollado, le costaba expresarse, su amnesia era muy marcada

y carecía de atención. Gracias al trabajo de la escuela, su memoria se fue fortaleciendo,

empezó a escribir incipientemente y a pesar de que su moral había dado “mucho trabajo”,

las maestras lograron algunos avances pedagógicos.

Otros pequeños y pequeñas no corrieron con la misma suerte de avanzar un nimio nivel

en el aprendizaje. Mercedes tenía 8 años y era la quinta hija de una familia empobrecida.

Su padre era estibador y su madre había atravesado siete partos y dos de los niños

que dio a luz perecieron de meningitis y de gastroenteritis. La familia habitaba un

conventillo en la calle Gualeguay, donde ocupaban una pieza en la más triste miseria.

Como era de esperar de los niños y niñas de su edad y posición social, Mercedes superó

antes de los dos años de edad el sarampión, la tos convulsa, la bronconeumonía, la

enterocolitis y ganglios en el cuello. Según el galeno, era apática y no demostraba

interés por nada, padecía de atención inestable y debilidad en la memoria y sufría

de sordera unilateral. La niña no prosperó demasiado en su carácter y en su desarrollo

pedagógico. Un caso concomitante era María: a pesar de la intervención del servicio

era casi la misma de cuando ingresó y rara vez recordaba lo que aprendía en el aula.53

Las observaciones citadas en el trabajo de Cassinelli echaban luz sobre las limitaciones

que podía tener el formato escolar de escuelas para niños débiles, ya que fortalecer

el organismo con alimentación controlada, baños de sol y ejercicios físicos era menos

dificultoso que atender al trabajo intelectual, en el que se entroncaban otras variables

para lograr el éxito de la socialización pedagógica.

¿Cuáles fueron los resultados? Todas las medidas antropométricas por edad y sexo en

el Parque Lezama con más de dos años de asistencia se acrecentaron según los datos

aportados por Cassinelli en el periodo en que él estuvo a cargo de los registros.

No obstante, hay que señalar que carecemos de un muestreo completo a largo plazo y,

menos aún, de la evolución pedagógica que visualice la eficacia de este formato escolar

específico.54 Lo cierto es que las mediciones antropométricas, que habían comenzado de manera incipiente

a fines del siglo XIX con Mercante, Senet y el CME de la Capital Federal, colectarían

una verdadera impronta científica y relevancia estadística con la labor de la reconocida

pediatra Perlina Winocur (1892-1959). Integrante del CME y hacedora de la Clínica

de Nutrición en 1927 dependiente de dicho organismo educativo, durante las décadas

de 1930 y 1940 realizó sendos estudios de este calibre y contribuyó a la creación

de un catastro escolar sistemático y profuso.55 Es decir, que los niños y las niñas del Parque Lezama aportaron datos sustanciales

a la arquitectura científica de los registros y mediciones antropométricas que echaron

raíces en el sistema escolar de la Capital Federal. Pero para miles de ellos y sus

familias pobres, estas escuelas constituyeron un canal de esparcimiento y alimentación

controlada y, por ende, de regeneración orgánica que permitían esquivar los problemas

de la metrópoli moderna e imaginar escenarios alternativos a la debilidad y al acoso

de las patologías. De esta manera, se dibujaron los trazos gruesos de la incipiente

medicina preventiva que comenzaba a ganar terreno en la gran urbe capitalina que,

a inicios del siglo XX, evidenciaba marcados cambios sociales y culturales.

Conclusiones

Las escuelas para niños débiles se transformaron en un espacio de nuclearización de

la niñez débil o anormal donde los cuerpos eran medidos, cuantificados y regenerados

corporalmente. Para las familias de los sectores populares fue una oportunidad de

recreación planificada y cuidados primarios, mientras que, para el estado municipal,

la puesta en práctica de ideas prevalentes importadas de otras latitudes representó

la idea de protección de un organismo social al que había que prevenir de situaciones

malsanas a futuro. Estos principios y la asistencia por fuera del ámbito familiar

nos inducen a pensar la relevancia que comenzaban a tener las agencias estatales en

la socialización de la niñez.

La debilidad y la anormalidad eran pensadas como patologías que debían ser modificadas

con el régimen epistemológico de la ciencia moderna. Las clasificaciones monopolizadas

para remarcar la diferencia entre lo patológico de lo normal, así como la inteligencia

del retraso madurativo, lograban generar una expresividad significativamente henchida

de prejuicios presumidos como científicos. Al ser detectados y seleccionados de las

escuelas comunes fruto de la observación del personal docente y de los facultativos

y con ciertas limitaciones, estos niños y niñas lograron una mediación pedagógica

y profesional de la que carecieron los alumnos y alumnas de la señorita María Eugenia

en sus remembranzas, momento en el cual el formato de escuelas para niños débiles

era solo una aspiración. Los médicos buscaron el fortalecimiento orgánico y psíquico;

las prescripciones y los comportamientos transmitidos tendían a la regeneración de

las conductas disolventes que atentaban contra los aspectos más relucientes del proceso

civilizatorio de las costumbres, como la higiene y la urbanidad.

¿Podría decirse entonces que estos espacios planificados y sus lógicas de institucionalización

que incluirían a las colonias de vacaciones implicaron, en términos de Foucault, un

disciplinamiento corporal y un control social basado en la biopolítica para separar

a los “preparados” de los “inaptos”? Esta división no implicó una segregación de un

sector poblacional que mostraba signos de debilidad. Si bien el formato de escuela

al aire libre no fue masivo en términos de criterios epocales, este horizonte de análisis

quedaría trunco si hojeamos los argumentos de diversos sectores de la sociedad política

y civil que mostraron un consenso en la necesidad de nuclearizar y mejorar las condiciones

de vida de los más pequeños. Quizás tendríamos que ejercer el derecho de alejarnos

de los análisis que parten de enfoques y razonamientos contemporáneos a nuestro ejercicio

académico, y echar una mirada a las posibilidades que tenían esos sectores de incluir

y ejercer mayores derechos en su vida cotidiana. Resta reconstruir, como hemos señalado,

estos catastros médicos en un espacio temporal más amplio para vislumbrar con mayor

profundidad la eficacia curativa o las limitaciones y sus mediaciones de la época.

Sea como fuere, lo cierto es que el andamiaje ideológico que reguló las intervenciones

médicas, sus lineamientos y particularidades subyacentes, dieron vida a estos espacios

y formaron un eslabón más en el proceso de medicalización de la sociedad, así como

en la expansión creciente de la salud pública y, sobre todo, en la atención de la

niñez más postergada socialmente.