Considerações iniciais

Pelotas está localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Parte da história do município está atrelada ao trabalho escravizado. Pessoas negras que foram exploradas, sobretudo, nas charqueadas produtoras de carne salgada e seca ao sol - também conhecida em outras regiões como carne seca.1 No início do século XIX, o comércio do charque se transformou na principal atividade econômica e possibilitou a manufatura de outros produtos derivados do abate bovino, entre os quais o processamento do couro realizado nos curtumes.2 Este artigo aponta considerações sobre os curtumes de Pelotas a partir dos trabalhadores a eles vinculados cujos dados constam em dois acervos relevantes à história do trabalho. O primeiro é o acervo da Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT/RS) e, o segundo, é o acervo da Justiça do Trabalho da Comarca de Pelotas (JT).

O acervo da DRT/RS é constituído por 627.000 fichas de qualificação profissional - o formulário que encaminhava os pedidos de carteira profissional. Nesse documento, eram registradas as informações pessoais e profissionais dos solicitantes, que permitem averiguar determinados perfis dos trabalhadores a partir do cruzamento dos dados, além de uma fotografia 3x4 do rosto do trabalhador era fixada no verso do documento, algo que raramente é verificado nos arquivos referentes à história do trabalho.

O acervo da JT é formado por “processos da Justiça do Trabalho de Pelotas e região desde a década de 1940 até a década de 1990”.3 Composto por mais de 100 mil processos é o “mais completo de que se tem notícia relativo a uma cidade do estado do Rio Grande do Sul. Desde seus primeiros processos, a documentação não tem perdas”.4 Esses processos registraram “as falas e as trajetórias de trabalhadores ‘comuns’, deixando entrever valores, contradições, resistências e adesões”.5 Os dois conjuntos documentais estão salvaguardados no Núcleo de Documentação Histórica Professora Beatriz Loner, da Universidade Federal de Pelotas (NDH/UFPEL).

A partir das fichas, o objetivo do artigo é averiguar algumas das informações registradas nas solicitações de carteira profissional: cor, estado civil, sexo, vínculos profissionais e profissões, além da fotografia 3x4. Já nos processos, observar peculiaridades do trabalho e as relações conflituosas entre empregados e empregadores. Mediante os documentos, é possível conhecer os trabalhadores dos curtumes e suas reivindicações por direitos trabalhistas. Portanto, no próximo tópico, o contexto de produção desses documentos será comentado, assim como as metodologias da pesquisa que resultaram no presente artigo.

O governo Getúlio Vargas e as leis trabalhistas nos anos 1930 e 1940

A carteira profissional no Brasil foi criada pelo decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932.6 No artigo primeiro, foi apresentado o objetivo do documento: “Fica instituída, no território nacional, a carteira profissional para as pessoas maiores de 16 anos de idade, sem distinção de sexo, que exerçam emprego ou prestem serviços remunerados no comércio ou na indústria”.7 A carteira surgiu em momento político tenso da história brasileira. No ano de 1930 ocorreu um golpe que derrubou o presidente Washington Luís, encerrou a Primeira República e instalou um governo provisório liderado por Getúlio Vargas.8

É a partir desse contexto que se consolidaram as leis direcionadas aos trabalhadores. No entanto, no Brasil, a reivindicação por direitos trabalhistas já possuía longa trajetória, marcada pela organização dos trabalhadores em associações e sindicatos e que ansiavam por leis específicas. Como afirmam Angela de Castro Gomes e Fernando da Silva, o discurso de Vargas não era uma novidade no que se refere às relações sociais e trabalhistas, mas sim que ela “deveria ser tratada pelo Estado por meio de regulamentação das relações capital-trabalho”.9 Dessa forma, as políticas direcionadas ao trabalho “abarcavam todo um conjunto de leis trabalhistas”,10 entre as quais estava a carteira profissional e a Justiça do Trabalho.

Para atender a demanda pela carteira profissional, o governo instituiu as Inspetorias Regionais do Trabalho, renomeadas em seguida para Delegacias. No Rio Grande do Sul, ela foi instalada em 1933 e, para o trabalho de coleta dos dados dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) desenvolveu um formulário, chamado de ficha de qualificação profissional. O documento anotava, nos campos para os dados pessoais, o nome completo, o estado civil, o nome do pai e da mãe. A data e o local de nascimento também eram registrados, inclusive, se o solicitante fosse estrangeiro ou naturalizado brasileiro, naquele caso, era necessário informar o ano de chegada ao Brasil e a data da naturalização.

Informações sobre as características físicas eram registradas: cor da pele, cor dos olhos, altura e cor do cabelo. Se o solicitante fosse homem, também era assinalado se ele tinha bigode ou barba. Estado civil e dependentes (filhos, cônjuges, pais ou outros) tinham campos específicos. Entre os dados pessoais, poderiam ser registrados sinais particulares, detalhes visíveis do corpo do trabalhador, por exemplo, sinais de nascimento ou ausência de membros. A ficha também registrava a residência e o grau de instrução do requerente.

No que se refere aos registros profissionais, eram informados o local do trabalho, a profissão e, se fosse o caso, o registro do vínculo sindical. Sobre o primeiro, os campos se dividiam entre “estabelecimento”, que anotava o nome fantasia do empregador; a “espécie do estabelecimento”, que registrava o tipo de indústria ou atividade exercida pela empresa e a cidade sede. Por fim, a ficha recebia a assinatura do solicitante - se fosse analfabeto, alguém o representava incluindo antes de seu nome a informação “a rogo”, que significa “a pedido”. Além dessas, assinavam a ficha duas testemunhas que atestavam a profissão declarada pelo solicitante.

No verso da ficha constavam, além da fotografia 3x4, as digitais dos dedos das mãos e um campo para registros de anotações futuras. A fotografia 3x4 era uma obrigatoriedade prevista no decreto que criou a carteira. A exigência já constava no parágrafo primeiro, em seu artigo segundo, o qual destacava que a fotografia precisava fazer “menção da data em que tiver sido tirada.” Já o artigo sexto, precisava o formato do registro: “As fotografias que figurarão na carteira deverão reproduzir a imagem da cabeça tomada de frente, com as dimensões aproximadas de três centímetros por quatro, tendo, num dos ângulos, em algarismos bem visíveis, a data em que tiverem sido feitas”.11 O decreto ainda estipulava a obrigatoriedade do fornecimento de três fotografias. Dessa forma, um dos exemplares seria fixado na ficha de qualificação profissional, outro seguia com uma cópia da ficha para o MTIC, no Rio de Janeiro, único local de confecção da carteira naquele momento. A outra fotografia retornava ao trabalhador fixada em sua carteira.

O uso da fotografia 3x4 como registro oficial e, possivelmente, como tentativa de controle, não foi uma novidade do estado brasileiro. A utilização de registros fotográficos como controle foi averiguada logo após o surgimento da fotografia no século XIX. John Tagg considera que a fotografia forneceu uma técnica central para as reformas sanitárias e para a supervisão policial constituindo-se em um fio condutor que permite analisar as relações entre a fotografia e o estado.12 Essas tentativas de controle dos cidadãos se davam, em especial, para aqueles que corrompiam as normas vigentes ou que apresentavam desvios patológicos, transformando as fotografias em registros antropométricos dos fotografados.13

É possível considerar que foi nesse uso dado à fotografia, como registro de pessoas consideradas desviantes, que ela adquiriu outros fins, por exemplo, para a identificação visual dos documentos individuais dos cidadãos. Ana Maria Mauad aponta que esse uso ainda se dá “no plano do controle social”, mas com outro objetivo, “a imagem fotográfica foi associada à identificação, passando a figurar, desde o início do século XX, em identidades, passaportes e nos mais diferentes tipos de carteiras de reconhecimento social”.14 Entre outros, estava a carteira profissional instituída nos anos 1930, documento oficial do estado brasileiro e que pode ser considerada, também, como sinônimo de cidadania ao exemplificar a boa conduta do seu portador.

O governo de Getúlio Vargas, a partir do trabalho de fichamento das informações dos solicitantes e do arquivamento da fotografia 3x4, foi constituindo um grande banco de dados dos trabalhadores. Essa constatação é comparada com a afirmação de Angela de Castro Gomes, que, ao falar da carteira, a qualifica como um “documento por excelência do novo regime” uma vez que “traduzia o tipo de relação entre cidadão e estado que se desejava construir”.15 Essa relação era uma tentativa de controlar a classe trabalhadora, sendo que tal controle se dava muito mais na esfera teórica, no âmbito do registro dos dados, do que na prática, já que oposição ao regime varguista foi observada, inclusive durante o Estado Novo.16

Sobre a Justiça do Trabalho, ela foi concebida vinculada ao MTIC e era “destinada a tratar e conciliar os conflitos inerentes às relações entre empregadores e empregados”.17 A proposta da criação da JT era constituir um fórum para receber as reclamatórias dos trabalhadores, fossem em demandas individuais ou coletivas, com a intenção de firmar uma “harmonia social [...] com o objetivo último de evitar ‘quaisquer manifestações de antagonismo, mediante o estabelecimento da ideologia da paz social’”.18 No entanto, apesar do tom aparentemente conciliador, a JT “do ponto de vista dos trabalhadores, não deixou de representar uma via de luta por direitos e por justiça, ante o arbítrio do empregador”.19 A possibilidade do acesso a um poder judiciário específico às causas trabalhistas evidenciou que as relações nem sempre foram harmoniosas entre empregadores e empregados, mas, ao mesmo tempo, os processos evidenciam que os trabalhadores não se intimidaram e procuraram seus direitos na nova justiça.

Em Pelotas, a JT foi instalada em 1946, sendo que desde 1941 “as reclamatórias trabalhistas eram julgadas pela Justiça Comum que exercia a função jurisdicional da Justiça do Trabalho”.20 Pelotas recebeu uma comarca da JT devido ao número de fábricas e outros estabelecimentos comerciais diversos que se instalaram a partir do final do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte,21 para os quais houve uma demanda significativa por trabalhadores e trabalhadoras. Dessa forma, a busca por carteira profissional foi significativa, assim como a procura pela JT.

A pesquisa no banco de dados da DRT/RS22 apontou para 61 solicitações de trabalhadores vinculados aos curtumes de Pelotas no período entre 1933 e 1944.23 No que se refere aos processos, foram localizadas 27 reclamações trabalhistas entre 1942 e 1950. O texto vai destacar parte das informações dos 61 trabalhadores, abordar 32 fotografias 3x4 e dois processos, de um homem e de uma mulher. Segundo Larissa Corrêa, os processos trabalhistas permitem analisar, entre outras possibilidades, “as relações de trabalho no chão de fábrica” assim como “as relações entre os trabalhadores, as leis e os seus direitos”.24 A análise desenvolvida com os dois processos é baseada nesses temas, uma vez que nas entrelinhas das suas páginas surgem informações sobre as condições inadequadas de trabalho e a tensão nas relações cotidianas no curtume. A partir da arguição dos dados registrados e das fotografias fixadas nas fichas e nos detalhes anotados nos processos, foi possível compreender o perfil dos trabalhadores e as peculiaridades do trabalho nos curtumes.

2. Os trabalhadores dos curtumes de Pelotas nos dados da DRT/RS e da JT

Os 61 trabalhadores nos curtumes de Pelotas estavam vinculados a 16 estabelecimentos, conforme indicado na Figura 1.

Figura 1:

Número de trabalhadores por curtume.

Como apontado anteriormente, Pelotas se destacava nesse tipo de produção, no entanto, há poucas fichas de trabalhadores.25 É certo que havia muitos outros nesses e nos demais curtumes que não constam nos dados, uma vez que esse ramo industrial não prosperaria com poucos trabalhadores. Essa hipótese é verificada a partir das poucas fichas de trabalhadores de dois curtumes: Julio Hadler S.A e Manoel Lopes Rodrigues. Ambos eram estabelecimentos que, nos anos 1920, veiculavam propagandas nos impressos da cidade, com uma linha diversificada de produtos.26 Em outras palavras, havia a necessidade de uma mão de obra superior àquela verificada no acervo. Além disso, talvez, nem sempre o trabalhador necessitava de carteira profissional para ser contratado, desempenhando tarefas na informalidade, o que não era algo exclusivo nesses dois curtumes.

Todos os 61 solicitantes eram homens. Isso não significa que mulheres não desempenhassem atividades em curtumes. Algumas fichas de trabalhadoras de curtumes de outros municípios apontavam que elas eram curtumeiras, mesmo que o decreto que regulamentava a atuação profissional das mulheres na indústria, também criado em 1932, proibisse trabalho feminino em determinadas atividades, como o manuseio direto do couro.27

A maioria das fichas registrou “branca” como a cor dos trabalhadores (48), seguidos de “preta” (10) e “parda” (3). Essas informações vão ao encontro do que foi averiguado sobre a pouca presença de trabalhadores não brancos nas solicitações de carteira em Pelotas. Até o momento, o banco de dados recebeu, sobre os solicitantes do município, 99 fichas com registro de cor como “preta”, 151 “parda”, 29 “morena”, 12 “mista”, uma como “clara”, três sem registro e 1278 fichas com identificação como “branca”. Os trabalhadores não brancos eram os que menos solicitavam carteiras e, provavelmente, continuavam desempenhando tarefas semelhantes àquelas de seus antepassados.

Beatriz Loner destacou, em suas pesquisas, que no pós-abolição a maioria dos trabalhadores não brancos permaneceu na região realizando as mesmas tarefas do período anterior, “empregando-se em fábricas, na construção civil e nos trabalhos do porto. Praticamente eles eram encontrados em todo o tipo de trabalho manual, especialmente naqueles mais árduos e estafantes”.28 As atividades nos curtumes podem ser incluídas entre um desses trabalhos árduos e estafantes, sendo que entre as fichas dos 10 trabalhadores que registraram a cor como “preta”, sete apontavam a profissão como “curtumeiro”, enquanto as três fichas com registro de cor como “parda”, anotaram a mesma profissão.

A profissão de curtumeiro foi a mais registrada, verificada em 40 fichas. Na sequência, constava: “cortador” (5), “químico prático” (3), “tamanqueiro (3) e “auxiliar de comércio” (2). Ainda havia outras profissões registradas com apenas um trabalhador: “comerciário”, “costureiro”, “trabalhador em barraca”, “curtume”, “trabalho curtume”, “auxiliar de escritório”, “pedreiro” e um não informou. A mão de obra à manufatura do couro necessitava ser especializada, já que o trabalho de transformação da pele do animal em couro era realizado “por meio de processos denominados curtimento. Para fins de utilização industrial, busca-se um produto flexível, macio e pigmentado, o que requer diversas etapas de produção”.29 Enquanto os curtumeiros estavam envolvidos no processamento e no manuseio das peças de couro, os químicos práticos atuavam na elaboração dos processos químicos necessários às etapas de produção. Os três químicos práticos encontrados nos curtumes de Pelotas possuem sobrenomes que os relacionam com os estabelecimentos nos quais trabalhavam. Manoel Gomes da Silva Júnior trabalhava no Curtume Gomes e Silva e Cia; Alexandre de Souza Coelho, estava vinculado ao Curtume Coelho, enquanto Dante Noronha Adures possuía vínculo com o Curtume Adures. Os documentos pesquisados não permitem estabelecer quais eram as relações, mas, possivelmente, eles eram proprietários, integrantes da sociedade ou parentes desses.

Outros dados registrados nas fichas eram o estado civil e a data de nascimento. A maioria das fichas apontava o estado civil como “casado” (31), mas os solteiros constituíam um número próximo (27) e outros três eram viúvos. A média de idade apontava para homens jovens (13 nascidos nos anos 1920, 23 nos anos 1910, 12 nos anos 1900 e 13 no século XIX). Os mais jovens nasceram em 1924 (dois trabalhadores, um solicitou em 1939, com 15 anos, e o outro em 1941, com 17 anos) e 1923 (quatro trabalhadores, sendo que todos solicitaram no ano de 1941, com 18 anos), enquanto os três mais idosos nasceram em 1879 (solicitações em 1941, ano em que completaram 62 anos), 1880 (solicitou em 1934, com 54 anos) e 1884 (solicitação em 1941 com 57 anos).

A partir dos dados é possível observar um determinado perfil formado predominantemente por homens com registro de cor “branca”, quase metade era de casados e os demais solteiros e viúvos, a maior parte nascida no século XX, o que os colocava em uma média de idade jovem, em torno de 25 anos. A maioria do ofício exercido era de curtumeiro, uma tarefa que demandava especialidade para ser desempenhada.

Essas informações, contudo, adquirem outro sentido ao averiguar a fotografia 3x4 que permite ver o rosto do trabalhador. Como destacado anteriormente, nem sempre as fontes relativas aos estudos sobre os mundos do trabalho possibilitam acessar homens e mulheres comuns, ainda é mais difícil encontrá-los a partir de registros fotográficos. Os conjuntos fotográficos devem ser analisados a partir do exposto por Ulpiano de Meneses, que afirma, ao averiguar séries fotográficas, que essas “não devem constituir objetos de investigação em si, mas vetores para a investigação de aspectos relevantes na organização, funcionamento e transformação de uma sociedade”.30 É nesse sentido que as fotografias dos trabalhadores dos curtumes de Pelotas devem ser observadas, já que perenizaram as subjetividades e as expressões de seus rostos, tornando-os vetores para conhecer parte de suas histórias.

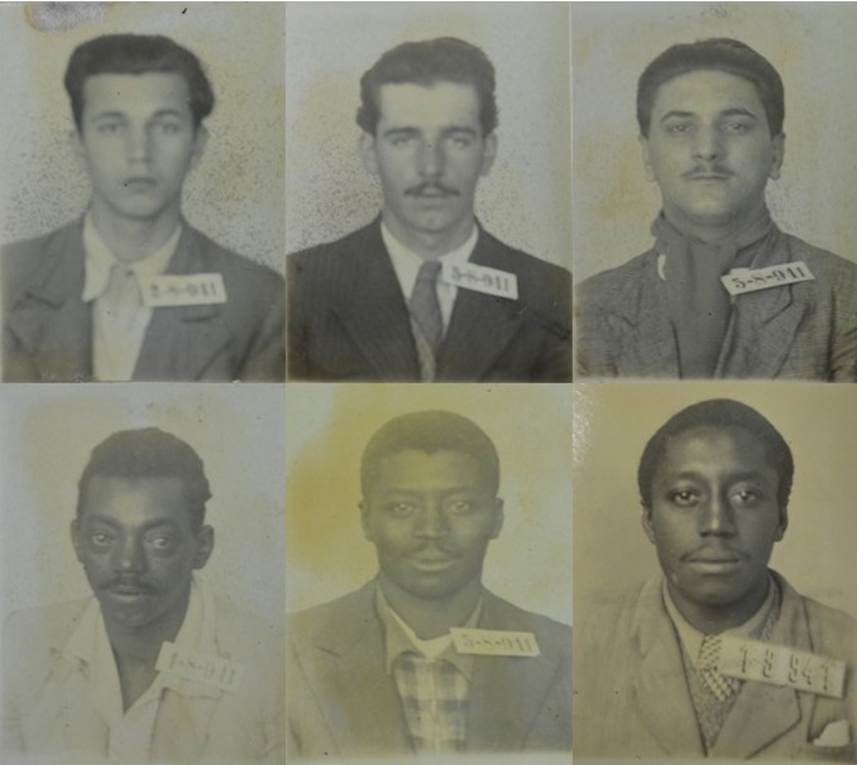

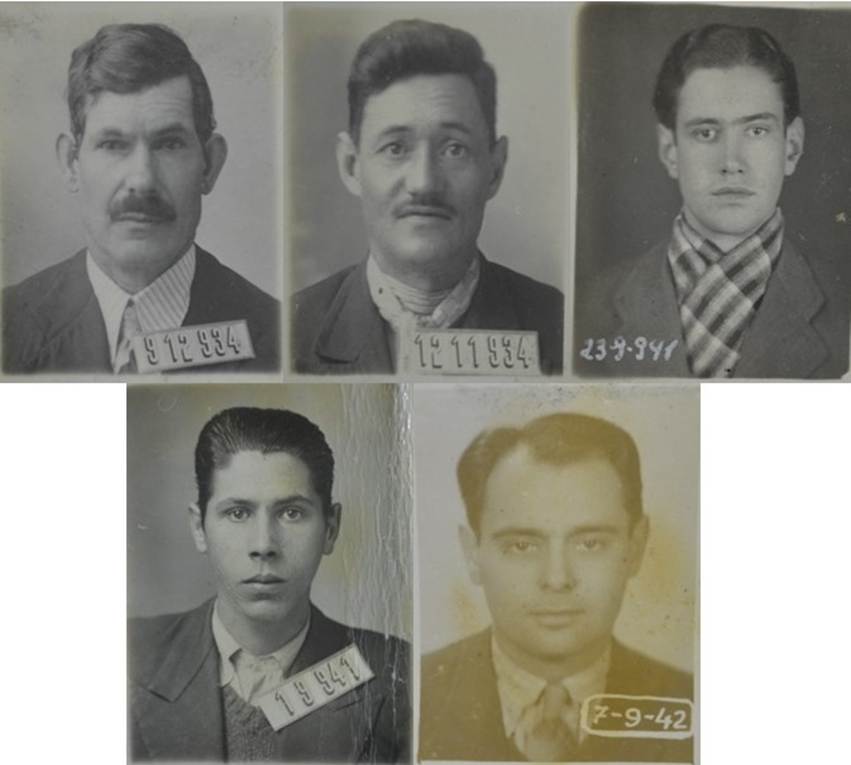

As Figuras de 2 a 5 apresentam 22 registros fotográficos dos trabalhadores do Curtume Adures. A Figura 6 traz as fotografias dos trabalhadores do Curtume Linck e Wagner. A Figura 7 mostra os trabalhadores do Curtume Carvalho, Teixeira e Cia.31

As fotografias dos primeiros 16 trabalhadores do Curtume Adures foram realizadas entre os dias 02 e 05 de agosto de 1941 e um deles no dia 01 de setembro de 1941 (o último da Figura 3). Alguns foram fotografados na mesma data, conforme a placa afixada em suas roupas.

Figura 2

Curtume Adures: Apolonio Veiga, Ildefonso Vergara Cruz, Rubens Oliveira Barcellos, Faustino Peixoto Adures, João Rodrigues Afonso e José Casseres de Souza

Fonte: NDH/UFPEL.

Figura 3:

Curtume Adures: Darcy Maysonnave, Arnaldo Teixeira da Silva, Luiz Silva Magalhães, Orlando Gonçalves, José Furtado e Edorilde Furtado.

Fonte: NDH/UFPEL

Figura 4:

Curtume Adures: Dirceu Acacio Magalhães, Euclides Oliveira Ferreira, Luiz Carlos Machado, Darcy Goularte e Serafim Alberto dos Anjos.

Fonte: NDH/UFPEL

Figura 5:

Curtume Adures: Alfredo José Claro, Antonio Villela, Nelson Dias, Ayres Estrela Rosa e Dante Noronha Adures

Fonte: NDH/UFPEL

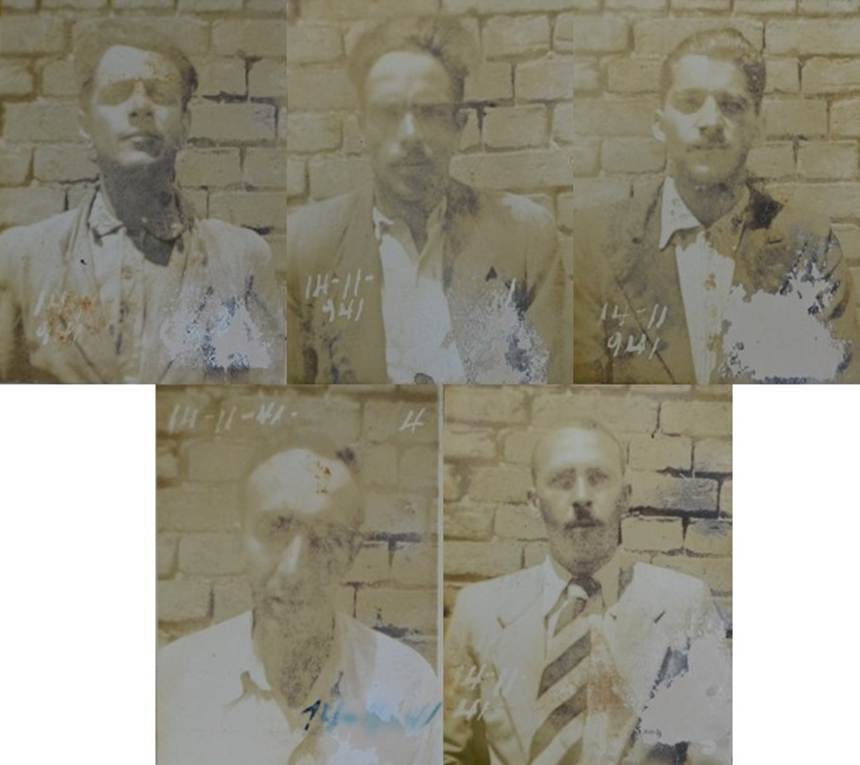

Figura 6:

Curtume Linck e Wagner: Orestes Borges de Campos, Ignez Fonseca Mathias, Otavio Pereira, João Manoel Rodrigues e Delmar Gomes de Azevedo.

Fonte: NDH/UFPEL

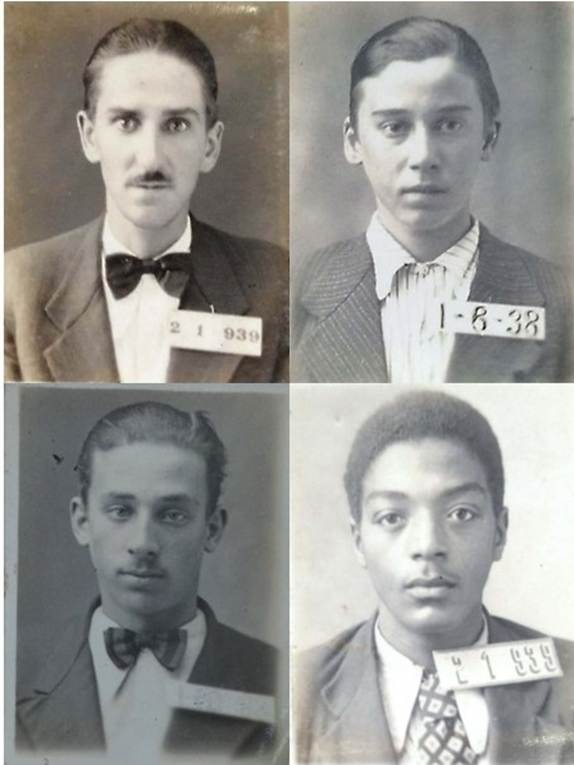

Figura 7:

Curtume Adures: Alfredo José Claro, Antonio Villela, Nelson Dias, Ayres Estrela Rosa e Dante Noronha Adures

Fonte: NDH/UFPEL

Embora a revelação de parte das fotografias esteja um pouco desfocada, é possível verificar que todos os registros feitos em agosto foram realizados pelo mesmo fotógrafo, que utilizou igual fundo. Já os demais foram fotografados em outras datas, alguns ainda em 1941, dois em 1934 e um em 1942. O fundo permanece neutro, modificando apenas os modelos das placas, possivelmente indicando outro estúdio fotográfico. Ainda, duas fotografias da Figura 5 não foram registradas com data, mas como era um item obrigatório, o dia foi inserido posteriormente, escrito à mão. Na Figura 3, os dois últimos trabalhadores eram irmãos, conforme verificado em suas fichas a partir do mesmo sobrenome e, também, pela filiação.

Os 22 trabalhadores vestiam casacos, alguns usavam gravata, outros completaram o figurino com lenço no pescoço. É possível considerar que para parte desses homens o ato de se apresentar em um estúdio fotográfico para ser registrado em uma imagem fotográfica fosse uma novidade. A fotografia, embora sendo uma tecnologia considerada difundida no período, ainda era uma prática incipiente entre grande parte da população brasileira, tanto no que se refere à produção privada de registros fotográficos, com o uso de câmeras individuais, como também aos registros realizados em estúdios. Conforme Carmem Ribeiro, nos anos 1930, com a introdução das câmeras Leika “distribuídas em São Paulo pela Casa Lutz Ferrando, há um aumento nos retratos amadores, permitindo a diminuição da utilização de profissionais para os registros fotográficos cotidianos.”32 A autora afirma, contudo, que na década seguinte, “os equipamentos fotográficos ainda eram de valor elevado, estando restritos a camadas mais abastadas”.33 Mesmo com a introdução de novos equipamentos fotográficos - que dispensavam o uso de um profissional - os valores para aquisição de uma câmera eram altos.

Por outro lado, a produção de fotografias em estúdios, apesar de permanecer restritiva para determinados grupos sociais, começou a ser ampliada no período: “o alto custo da fotografia não autorizou um uso massivo da técnica até pelo menos os anos 1940”.34 Essas considerações são direcionadas à análise das fotografias dos trabalhadores dos curtumes de Pelotas. O ato de fotografar, ou deixar se fotografar, não deveria constituir o cotidiano desses homens comuns. Talvez por isso mesmo, o rito da produção da fotografia exigiu que eles se apresentassem diante do fotógrafo com suas melhores roupas ou, como enfatiza Miriam Moreira Leite, com seus trajes de festa ou de domingo.35

Comparecer ao estúdio fotográfico nem sempre era uma realidade para os trabalhadores que buscavam a produção de uma fotografia 3x4 para suas solicitações de carteira. Essa é a situação verificada com o conjunto fotográfico da Figura 6. Os trabalhadores do curtume Linck e Wagner foram fotografados em um ambiente muito diferente daquele dos registros dos trabalhadores do Adures. As fotografias, apesar do tamanho ser o 3x4, não apresentam exatamente o que estava especificado no decreto, o qual previa a captura do rosto do solicitante; o enquadramento captou também parte do tronco dos trabalhadores. Uma parede de tijolos foi usada para o fundo e é notada a luz natural os iluminando, o que fez com que seus olhos ficassem contraídos e suas sobrancelhas tensionadas. É evidente que eles não foram fotografados em um estúdio -possivelmente no próprio curtume. Um indício que colabora com essa hipótese está nas demais fichas preenchidas com essas dos cinco trabalhadores. O livro possui 27 registros fotográficos semelhantes, com fundos diversos - paredes de tijolos, com revestimento ou de madeira ou com plantas -, todas em ambiente externo.

É possível conjecturar que, ao invés do trabalhador ir ao encontro do fotógrafo, em seu estúdio, o fotógrafo que foi ao encontro do trabalhador, em seu local de trabalho. Assim, a atividade foi suspensa por um tempo, a fotografia foi produzida - em série, conforme o registro da data, 14 de novembro de 1941, anotada à mão nas fotografias -, o que representou uma pequena pausa na produção. Reforça essa hipótese o fato do curtume não se localizar na área urbana de Pelotas, mas na colônia de Morro Redondo, área rural distante 34 quilômetros do centro da cidade. Os demais trabalhadores também estavam vinculados a estabelecimentos da mesma região, o que reforça a constatação de o fotógrafo ter ido ao encontro deles.

Os quatro trabalhadores do Curtume Carvalho, Teixeira e Cia., da Figura 7, foram fotografados em estúdio. Assim como aqueles do Adures, todos usavam casacos, e dois deles optaram por usar gravata borboleta. Entre eles, o segundo e o terceiro são irmãos, dado verificado a partir dos mesmos parâmetros que identificaram os irmãos no curtume Adures.

As informações registradas nas fichas, assim como a fotografia 3x4, não apontam para as condições de trabalho - as fotografias realizadas fora do estúdio indicam somente como o processo de captação ocorreu - tampouco para as relações com seus empregadores. Essas duas considerações podem ser averiguadas a partir dos processos judiciais. Desses, foram selecionados dois processos envolvendo o Curtume Adures. O primeiro é de Apolônio Veiga, um dos solicitantes de carteira profissional - o primeiro trabalhador da figura 2. O segundo é de uma trabalhadora, Deolinda de Oliveira.36

O processo de Apolônio Veiga foi iniciado em 1943 e seu conteúdo permite algumas considerações não somente sobre o motivo que o levou a acionar o empregador na Justiça do Trabalho, mas também sobre o cotidiano do curtume e o salário mínimo. Conforme alegava o trabalhador, possuiu vínculo com o curtume entre 02 de maio de 1941 e 23 de dezembro de 1943, como operário. Na última data “foi despedido, sem que tivesse dado qualquer motivo para essa dispensa”. Dessa forma, no processo, ele pleiteava as indenizações referentes à demissão sem justa causa e a falta de pagamento do aviso prévio.

A audiência somente aconteceria em 16 de maio de 1944. Veiga compareceu acompanhado de seu advogado Antonio Ferreira Martins, enquanto o curtume foi representado por Ayres Adures e seu advogado Joaquim Duval. O advogado da reclamada declarou que o trabalhador “foi despedido por desidioso, pois, seu trabalho já não produzia o que dantes era capaz de fazer, tornando-se elemento pernicioso pelo mau exemplo que dava trabalhando como podia fazer”. O juiz que conduzia a audiência propôs a conciliação, que não foi aceita.

O trabalhador e seu advogado levaram uma testemunha, Conceição Abreu, um ex-empregado do curtume demitido pelos mesmos motivos. A primeira pergunta feita por Martins foi se o depoente sabia o motivo da demissão; o processo assim registrou sua resposta: “que o motivo da despedida foi porque o reclamante assim como também o depoente não puderam executar o serviço da maneira porque fora prescrito por seu chefe, embora outros empregados o fizessem”. As razões para a demissão de Veiga apontavam para uma discussão que superava a demissão sem justa causa e aviso prévio.

Nas entrelinhas do processo, é verificado que a implementação do salário mínimo e a meta da produção diária eram, de fato, motivos que levaram à sua demissão. Nauber da Silva destaca que foi nos anos 1930, que as discussões sobre o salário mínimo começaram a ser desenvolvidas: “o salário mínimo dá os primeiros passos em termos legais efetivamente a partir de 1934, acompanhando um espectro mais geral da criação de leis sociais e de trabalho em nível nacional”.37 Sua instituição ocorreu em 1940 a partir da publicação do decreto 2.162, de 03 de julho de 1940.38 Contudo, o salário mínimo foi suspenso por decreto em agosto de 1942 em razão da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e retomado em maio de 1943 na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).39

Essas informações colaboram para o entendimento do que aconteceu com Apolônio Veiga. Contratado em maio de 1941, quando o salário mínimo já estava implementado, teve seu pagamento alterado a partir de agosto de 1942 e, assim, seguiu recebendo até maio de 1943. No interregno entre 1941 e 1943, certamente complementou seu ordenado com as horas extras. Seguindo essa hipótese, é possível conjecturar que ele e o curtume nutriram uma tensão referente ao salário pago, que era o mínimo exigido na lei, e as metas de trabalho, impossíveis de serem alcançadas dentro da jornada diária, entre maio e dezembro quando, então, foi demitido.

Antes da implementação do salário mínimo, Veiga e Abreu - e certamente os demais trabalhadores do curtume - trabalhavam além das horas previstas, recebendo pagamento extra pelos serões realizados, conforme registrado no processo. Após o salário mínimo, o trabalho extra não foi mais permitido enquanto a mesma produção diária continuou exigida, mas não alcançada por parte dos trabalhadores. Segundo o depoimento da testemunha, essa era a nova rotina de trabalho após a implantação do novo salário. Sob o ponto de vista do trabalhador e de seu advogado, havia a impossibilidade de atender a demanda diária sem as horas excedentes, enquanto o representante do curtume defendia se tratar de trabalho realizado com desídia, ou seja, com indisposição, indolência ou ociosidade.

O ponto defendido pela empresa era que antes, como se pagava o valor diário extra, o trabalho era realizado, agora, como era obrigatório o pagamento do salário mínimo, o trabalhador não se preocupava em concluir a demanda diária. As alegações de ambas as partes defendiam essas interpretações. O reclamante declarava ser impossível concluir o trabalho diário estipulado sem as demais horas e o reclamado justificava que o trabalhador poderia realizar, mas como não ganhava o pagamento extra, somente o salário previsto, para ele se tornou indiferente alcançar a meta.

A rotina de trabalho é explicada no processo a partir do relato de outra testemunha, Luiz Souza dos Santos, requisitado pelo curtume, que era o seu empregador naquele momento. A primeira pergunta foi a mesma feita a Abreu: se ele sabia o motivo da demissão de Veiga: “foi [por] não realizar o reclamante o serviço na quantidade determinada, embora outros empregados, mais moços e menos experientes no serviço, o fizessem”. Apesar do processo registrar a profissão de Santos como curtumeiro, é provável que ele fosse o supervisor do trabalho realizado por Veiga, já que a ele foi perguntado se “alguma vez chamou a atenção do reclamante sobre a sua ineficiência no trabalho e se o advertiu?” A resposta apresenta outro elemento ao processo: indisciplina. Conforme o depoente, o trabalhador se resignou a responder a chamada de atenção apenas com uma declaração: “Se quisesse o botar para a rua, o botasse”.

Esse depoimento vai ao encontro do motivo da demissão. Desídia, conforme a CLT, era uma das alíneas que asseguravam ao empregador a demissão por justa causa. Essa tipologia estava no mesmo grupo de outras, como “ato de indisciplina ou de insubordinação”. O jurídico do curtume apontou desídia como o motivo da demissão, caracterizando o trabalhador como um “mau exemplo”, o que é reforçado a partir da fala da testemunha, que elabora uma versão que avigora essa interpretação do mau comportamento de Veiga.

A sentença somente foi proferida em 25 de maio de 1944. O juiz considerou improcedente a reclamação do trabalhador:

essa despedida foi justa, de acordo com a prova feita na audiência de instrução, tanto pela testemunha do reclamante, como pela da reclamada, estas duas testemunhas provaram a desídia habitual do reclamante no serviço a seu cargo. Enquanto outros empregados mais moços e menos experientes no serviço o faziam na quantidade determinada por hora, o reclamante nunca o fez. [...] reclamando sempre o capataz do suplicante, essa deficiência do serviço [...] obteve a resposta grosseira e atrevida: “Se o quisesse botar para a rua, que o botasse”, o qual, afinal, a reclamada fez, satisfazendo a investida do reclamante.40

O juiz parece ter amparado sua decisão apenas no relato da testemunha e no argumento do advogado do curtume, ignorando, por exemplo, que a demanda diária de trabalho imposta era cumprida no período anterior a instituição do salário mínimo somente com o acréscimo das horas extras. O magistrado desenvolveu sua redação com ironia, destacando a suposta indisciplina do trabalhador e considerando sua demissão como algo que ele havia provocado.

Veiga e Martins recorreram à instância superior e o processo foi encaminhado para o Egrégio Conselho Regional do Trabalho, em Porto Alegre. O requerimento encaminhado pelo Advogado esclarece alguns detalhes sobre o cotidiano do trabalho e que não estavam totalmente explicados na audiência: “Qual seria esse serviço? - O de pregar, em oito horas, apenas noventa ‘quadros’, isto é, cento e oitenta peles de carneiro. Consequentemente, quase vinte e três pelos, por hora” (grifo no original). Conceição Abreu, testemunha de defesa, havia comentado sobre o trabalho diário em suas respostas, mas sem apontar essas informações. No interrogatório, o advogado do curtume havia perguntado se ele poderia “informar se o reclamante algum tempo produziu a quantidade de noventa quadros diários”. Ao que ele respondeu “que não”. Na sequência, foi questionado “se outros empregados produzem essa quantidade nesse horário normal de trabalho” e sua resposta foi “que sim, embora, na opinião do depoente, o serviço não seja feito em condições”. Ele ainda explicou que o controle da produção dos quadros com as peles “era feito por meio de um quadro negro, em que se anotava o serviço realizado pelos empregados [...] que o quadro negro do reclamante nunca recebeu essa anotação”.

Esses trechos do depoimento de Abreu basearam o argumento da defesa no requerimento encaminhado no recurso. Segundo o advogado, o depoimento da testemunha é claro: as instruções relacionadas com a execução de tarefa pré-ordenada foram dadas quando o salário mínimo foi aumentado para doze cruzeiros diários.

O reclamante executava o trabalho, de acordo com as suas possibilidades de produção. Nada mais. A reclamada, que poderia provar com o quadro onde eram anotados os serviços executados, no dia, furtou-se à exibição desse quadro, em juízo. Preferiu trazer o testemunho de um capataz. E por óbvias razões... E só o capataz, quando seria fácil o concurso de outras testemunhas, - menos suspeitas - os operários que executavam a mesma função, na reclamada.41

Antônio Ferreira Martins era um advogado conhecido por defender os trabalhadores de Pelotas. Nos primeiros anos de funcionamento da Justiça do Trabalho na cidade, “foi o advogado mais procurado pelos trabalhadores pelotenses no período”.42 O trecho acima expõe de forma contundente que o advogado do empregador, ao trazer um capataz para testemunhar, e não um de seus trabalhadores, se preveniu de uma possível exposição do que, de fato, aconteceu com Veiga. Com um tom retórico, Martins concluía que essa escolha se deu por “razões óbvias”, uma vez que a testemunha não comprometeria o curtume.

Outro trecho da fala da testemunha, retomado no documento, foi uma das suas respostas sobre o trabalho diário de Veiga, que ele “se portava bem e trabalhava muito”. Martins, portanto, ampara seu argumento na defesa do trabalhador de que foi demitido não por falta de trabalho, mas por uma exigência imposta pelo empregador que obrigava a conclusão de uma meta diária que seria impossível de ser realizada. Dessa forma, a justificativa para a demissão por desídia não poderia ser caracterizada, uma vez que ele trabalhava - e muito - mas a meta era inalcançável tanto por Apolônio Veiga, como também por Conceição Abreu e, certamente, por outros trabalhadores.

O advogado ainda ressalta que o vínculo do reclamante era como diarista, e não por tarefa: “Assim, a reclamada dele não podia exigir uma certa e determinada quantia de trabalho”, o que, para ele, caracterizaria uma “burla à lei do salário mínimo” (grifo no original). E enfatiza que

A regra, no entender da empresa reclamada, seria esta: ao aumento do salário mínimo corresponderia, sempre, um aumento de produção [...] Qual o operário que trabalhará com gosto, com alegria, com esforço, premido pelas exigências de uma produção certa e determinada?43

O advogado do curtume também enviou seus argumentos reforçando a desídia e a indisciplina como os motivos para a demissão do trabalhador: “A reclamada não podia permitir que continuasse a seu serviço empregado nas condições do reclamante, sob pena de introduzir em sua casa comercial o mau exemplo, a indisciplina, a desídia.” O argumento, contudo, extrapola as causas iniciais e aponta Veiga como um trabalhador que causaria problemas, uma vez que seu “mau exemplo” poderia se disseminar entre os demais colegas de trabalho, os quais também poderiam acionar judicialmente o curtume. Importante retomar o fato de a testemunha Conceição Abreu ter sido demitido por esse mesmo motivo, mas não foi localizado nenhum processo em seu nome. É possível, por um lado, apontar que ele esperaria o resultado do processo de Veiga para, então, também reivindicar por seus direitos a partir da referência do caso do colega. Por outro, parece que o exemplo de Apolônio não surtiu efeito, já que nenhum processo em nome de Abreu ou de outro trabalhador do curtume em situações semelhantes foi localizado.

O advogado ainda aponta outro motivo para o processo: “Conhecem-se os manejos para se conseguir uma indenização, depois de previamente de se haver conseguido melhor emprego...”. Há uma contundente associação entre o trabalho executado com a suposta desídia e um provável novo emprego já aventado por Veiga. Dessa forma, ele trabalhava na expectativa de uma demissão com indenização, mas como não ocorreu, a solução foi acionar a justiça.

Algumas hipóteses devem ser consideradas a partir dessa frase do advogado. A primeira, está nas reticências, ou seja, não havia necessidade de explicar aos juízes a “malandragem” do trabalhador, já que os tais “manejos” eram, na conjectura do advogado, do conhecimento da justiça. A mensagem inconclusa nas entrelinhas remete ao caso específico de Veiga, mas igualmente aponta para uma consideração maior, um juízo de valor do advogado que defende o empregador e vilaniza o trabalhador. A frase ainda sugere que ele estava em vias de ser contratado por outro empregador. Um possível indício sobre essa referência pode ser verificado ao comparar a informação sobre a profissão dele informada no processo e aquela que consta em sua ficha de qualificação profissional. No processo, iniciado em 1943, consta “operário”, já na ficha de qualificação, solicitada em 1941, foi anotado “curtumeiro”, embora neste caso a profissão estava relacionada, justamente, com seu trabalho no curtume. Em outras palavras, se apresentar como operário significava que ele poderia executar outras atividades para além de uma especializada, como aquela que o vinculou, no momento da solicitação de sua carteira, ao curtume.

O resultado do julgamento foi de encontro com aquele proferido pelo juiz de Pelotas. Por unanimidade, os membros do conselho deram provimento ao recurso interposto pelo trabalhador, condenando o curtume ao pagamento dos valores solicitados no processo. No Acórdão, constava que “merece reforma a decisão da primeira instância. Não se caracterizou a desídia do empregado” (grifo no original).

O processo exemplifica as possibilidades de análise sobre o trabalho nos curtumes, demonstrando não apenas o ato empreendido pelo trabalhador na busca por seus direitos. As falas das testemunhas e os documentos elaborados pelos advogados revelam outras questões, como o cotidiano da fábrica. O trabalho diário exaustivo com uma meta considerada impossível de ser alcançada - e, quando alcançada, nem sempre era sinônimo de produto adequado - se tornou a discussão principal. Os adjetivos pejorativos atribuídos pelo advogado do curtume ao trabalhador, chamado de “desidioso” “elemento pernicioso” e “mau exemplo”, permitem compreender uma percepção de Apolônio Veiga como indolente, não levando em consideração - como se esperava daquele que defende o empregador - as condições de trabalho. A discussão sobre o salário mínimo e o pagamento de horas a mais tornam-se elementos importantes que permeiam essa discussão a partir da divergência entre os advogados, sendo que aquele da reclamada alegava que a cota diária de produção era possível de ser alcançada nas oito horas de trabalho previstas para o pagamento do mínimo, enquanto o do reclamante ressaltava a impossibilidade do cumprimento de tal demanda sem as horas extras.

O segundo processo, de Deolinda de Oliveira, registrou que ela era operária, solteira, brasileira, residente na Vila Barros, localizada no leito da estrada de ferro44, nos arrabaldes da cidade, e compareceu na Junta de Conciliação e Julgamento da JT em 28 de março de 1949. O termo da sua reclamação registrou as seguintes declarações:

1ª que trabalhou na barraca de propriedade dos reclamados, desde 21 de agosto de 1948 até 08 de março de 1949 do corrente ano, quando foi despedida sem justa causa. 2ª que percebia Cr$ 12,00 por dia, pagos semanalmente. Que pleiteia lhe seja pago o aviso-prévio, a que tem direito no valor de Cr$96,00.45

O curtume foi comunicado e a audiência foi marcada para o dia 02 de abril. Deolinda de Oliveira, contudo, não compareceu, o que levou o seu pedido ao arquivamento. A história da trabalhadora buscando por seus direitos não cessou e ela novamente entrou com outro processo, em 04 de abril de 1949, com idêntica reclamação. A nova audiência foi marcada para 12 de abril e, desta vez, contou com seu comparecimento.

O procurador do curtume, em sua defesa prévia, alegou que a trabalhadora “foi despedida por ter recebido ordem de executar certos serviços, recusando ao cumprimento da ordem”. O presidente da Junta, Mozart Victor Russomano, pediu o depoimento da reclamante, que assim foi resumido no processo apresentando o motivo da ação: “que a declarante trabalhava em peles; que a depoente recebeu ordem de tingir peles, serviço que não pode fazer porque se encontrava doente, tendo sido por isso dispensada; que antes dos fatos a declarante já tingia peles”. No depoimento é revelado que Oliveira estava doente, mas, mesmo assim, foi trabalhar - embora não se sentindo capaz de executar a tarefa para a qual fora incumbida. No trecho, é verificado parte do trabalho executado por ela no curtume, o tratamento das peles, tarefa que demonstra, na sequência do processo, o cotidiano de trabalho exaustivo.

Na sequência, o procurador da reclamada contestava: “que a declarante sempre trabalhou na mesma seção; que o serviço a que declarante foi destacada era muito pesado e consistia em tingir peles; que a declarante já tinha feito anteriormente esse mesmo serviço.” Já o representante da trabalhadora afirmou “que outras também tem feito o serviço referido, mas costumam declarar contra isso”. As falas possuem um ponto em comum: ambas reforçam que o trabalho com o tingimento de peles é uma tarefa árdua. Aquele que defende o curtume, embora reconheça ser um trabalho “muito pesado”, enfatiza que a trabalhadora já o realizava anteriormente e que, apesar disso, ela deveria estar acostumada a executá-lo.

Nas entrelinhas do processo, fica evidente que a condição de saúde da trabalhadora foi completamente ignorada; para o empregador, pouco interessava se ela estava doente ou não, o que importava era o cumprimento das atividades para as quais havia sido designada. A defesa, segundo o que consta nos autos, foi sucinta, entretanto, declarou que esse tipo de trabalho era motivo de reclamação das demais trabalhadoras. Não é possível apenas pelo processo identificar com exatidão o tipo de trabalho executado por ela. Há certa ambiguidade nos registros, já que no termo da reclamação foi registrado que ela trabalhava “na barraca de propriedade dos reclamados”, ou seja, a informação de que ela trabalhava com tingimento surgiu apenas nos registros das falas de quem estava na audiência. Ainda, a própria trabalhadora depôs que “trabalhava em peles” e que “recebeu ordem de tingir peles”, o que não necessariamente é sinônimo de uma mesma tarefa dentro do curtume. Ester Gutierrez, em seu estudo sobre as charqueadas de Pelotas no final do século XIX, explica o trabalho realizado nas barracas de couro:

Ao sair da fossa [banhos realizados em tanques de salmoura], os couros eram amplamente polvilhados de sal e dobrados em dois, de maneira que os pelos ficassem para o lado de fora. Eram dispostos um ao lado dos outros, em camadas de couro alternadas por camadas espessas de sal. Instalavam-se num edifício especial ou barraca, em pilhas muito grandes, retangulares ou quadrangulares, geralmente pouco elevadas, contendo de dez a 15 camadas expostas umas sobre as outras. Uma vez salgado e empilhado, o couro conservava-se por longo tempo.46

Apesar da descrição da autora se referir ao trabalho realizado algumas décadas antes do processo analisado, é provável que esse procedimento não tenha sido alterado significativamente. Já o tingimento das peles era uma das etapas finais da fabricação de couros: “inicialmente feito por sistema rudimentar com a utilização de escovas, posteriormente passou a ser executado em fulões por meio de banhos de anilinas”.47 Oliveira, ao trabalhar com as peles, no seu empilhamento na barraca ou no seu tingimento, necessitava movimentá-las, o que exigia esforço físico considerável. Conforme Vinicius Rezende, “a pele salgada pesava entre 25 e 30 kg”.48

A situação da trabalhadora se tornou complicada ao não conseguir confirmar sua condição de saúde, já que não apresentou atestado médico comprovando sua doença. Nas razões finais, foi apenas anotado que “por ela foi dito que pedia justiça” e que a tentativa de conciliação - apresentada pela segunda vez - não foi possível. A sentença proferida não foi o esperado por Deolinda:

Defende-se a reclamada alegando indisciplina e insubordinação da reclamante [...] Tendo visto e examinado. Considerando que a reclamante confessa que se negou a executar um serviço que lhe foi destinado e que, habitualmente, era por ela feito, bem como por outras operárias; considerando que isso caracteriza insubordinação, pois a reclamante alegou e não provou que sua recusa foi determinada por estar ela, na época, doente; RESOLVE A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JUGALMENTO DE PELOTAS, por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 482, alínea H, da CLT, julgar improcedente a presente reclamação” (grifo no original).49

O artigo se referia aos motivos que constituíam a demissão por justa causa, sendo a alínea indicada no processo referente ao “ato de indisciplina ou de insubordinação”.50 O juiz se valeu do mesmo artigo da CLT que foi proferido anos antes na sentença improcedente do processo de Apolônio Veiga. No caso dele, a razão específica para a justa causa foi a desídia, apesar de ficar evidente em seu processo que ele foi identificado com adjetivações depreciativas. Já Deolinda de Oliveira, o motivo de sua demissão foi, especificamente, indisciplina ou insubordinação.

Considerações finais

Os documentos analisados ao longo do texto possibilitaram apontar considerações sobre os trabalhadores nos curtumes de Pelotas que, nas décadas de 1930 e 1940, solicitaram carteira profissional de trabalho e acionaram seus empregadores na Justiça do Trabalho. Os dados registrados nas fichas proporcionaram averiguar informações pessoais e profissionais que permitem elaborar um perfil dos solicitantes, sendo que o quadro resultante dessas informações é apenas indiciário do universo dos trabalhadores dos curtumes instalados em Pelotas. É certo que muitos outros homens e mulheres possuíam vínculos com esses estabelecimentos que nem sempre eram formalizados, o que não exigia carteira profissional.

As fichas, a partir das fotografias 3x4 afixadas em seu verso, apresentam o rosto do trabalhador, algo pouco acessado nos documentos relativos à história do trabalho no Brasil. O registro fotográfico permite considerações sobre as formas em que foi produzido. Parte das fotografias foi realizada em estúdio, com fundo neutro, enquadramento adequado do rosto e iluminação apropriada. Outras fotografias captaram os trabalhadores em um ambiente externo e com expressões faciais que aparentam desconforto, provavelmente causadas pela exposição à luz solar. Essas foram produzidas fora de um estúdio, o que é evidenciado pelo fundo improvisado com uma parede de tijolos. O estudo desenvolvido com esses registros fotográficos contribui à historiografia do trabalho ao destacar os rostos dos trabalhadores comuns, nem sempre acessados em outras fontes. Concomitante, a análise amplia as discussões sobre fotografias de trabalhadores, um tema que ainda carece de mais pesquisas.51

Um dos trabalhadores que solicitou carteira profissional, Apolônio Veiga, foi também localizado no acervo da Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista. Se nos dados de sua ficha são verificadas suas informações pessoais e profissionais, nas páginas do processo é possível averiguar as suas relações com o empregador e suas condições de trabalho. É possível apontar que o período no qual ele esteve trabalhando no curtume foi marcado por tensões e desentendimentos. De um lado, a defesa solicitava indenização referente à demissão sem justa causa e a falta de pagamento do aviso prévio, do outro, o advogado do curtume defendia que sua demissão se deu por desídia, já que ele era “indisciplinado” e “mau exemplo”. A sentença em Pelotas deu o caso como improcedente, Veiga e seu advogado recorreram e o resultado foi favorável à sua demanda, o que demonstra que a interpretação da Justiça do Trabalho nem sempre era unânime. Já o processo de Deolinda de Oliveira, acusada por indisciplina por não aceitar um trabalho extenuante no tingimento dos couros, teve seu processo julgado improcedente. O processo da trabalhadora, da mesma forma que o anterior, apresenta relações e tensões no cotidiano do curtume. Provavelmente outros trabalhadores estavam submetidos a semelhante realidade e, quando dispensados, não tiveram a mesma atitude, já que poucos buscaram seus direitos na Justiça como Veiga e Oliveira fizeram.