A modo de introducción

“é mandado dos veces Caretas y V. no me amandado todo lo qe pedi lo mismo es del vestuario pues estan enteramte desnudos […] pr qe sin envargo qe son unos Canallas pero al fin son prisioneros y están trabajando”.1 El reclamo hecho por el comisario Tobal al contador del Departamento General de Policía de Buenos Aires da cuenta de que, para 1827, los reos que trabajaban en obras públicas mantenían un vínculo con autoridades de policía.2 Lo que aparece como un comentario benévolo frente a la situación de los presos dispara algunas preguntas: ¿cómo se desarrolló el vínculo entre policías, reos y trabajos forzados? ¿Por qué fueron estas autoridades quienes cumplieron tareas de regulación y control sobre ellos? Si bien el involucramiento de autoridades de policía puede aparecer como un traslado “natural” a partir de la supresión del Cabildo de Buenos Aires y la creación del Departamento General de Policía en la década de 1820, en este trabajo interesa abordar algunas complejidades de ese proceso.

Proponemos explorar las dinámicas establecidas entre los reos destinados a trabajos forzados y las autoridades de policía que intervinieron en su control y organización. Desde la matriz de una historia social de la policía que, para el período analizado, retoma aportes de la historia crítica del derecho3, involucramos el problema del castigo, cuyo análisis ha tenido notables contribuciones para décadas posteriores.4 Situamos el examen en un tipo de punición particular, la de trabajos forzados que, a primera vista, discurrió por espacios militares como las galeras, pero que se vinculó con alcaldes de barrio, comisarios, jefes de policía en el tránsito hacia el siglo XIX, al menos en el Río de la Plata.

Los castigos a través de trabajos forzados estuvieron asociados, muchas veces, a la imposición de la pena de presidio.5 No obstante, la compulsión al trabajo como elemento punitivo tuvo múltiples manifestaciones a lo largo del imperio español, en ocasiones constituyendo un castigo sumario aplicado por jueces pedáneos o un “adicional a la pena”,6 cuestiones que pueden rastrearse hasta las Siete Partidas redactadas en el siglo XIII.7 Para Tomás y Valiente, en el siglo XVI esta pena se ligó con ciertos tipos de labor, a partir de las necesidades militares y bélicas del imperio.8 Una serie de normativas establecidas hacia mitad de ese siglo conmutó otras penas -generalmente aquellas que mutilaban el cuerpo- por trabajos en galeras, minas, astilleros y presidios.9 Debido a la declinación de las galeras, la necesidad de recursos y la organización de programas urbanos, el siglo XVIII estuvo marcado por los trabajos forzados en las obras públicas u “obras del rey”.10

Con sus particularidades, este tránsito operó en el espacio rioplatense. Levaggi ha demostrado que la Audiencia de Charcas sentenció a galeras desde el siglo XVI y desde 1784 a bajeles y lanchas. Agüero señala que la compulsión al trabajo en obras públicas se produjo en consonancia con la promoción creciente de la actividad de policía.11 El presidio de Buenos Aires, o fuerte de San Baltasar de Austria, funcionó como destacamento de ejército de dotación durante el siglo XVII, pero ya se encontraba en condiciones precarias en la siguiente centuria y solo albergaba a los reos condenados a trabajos en obras como el empedrado, la Alameda, los pantanos de Barracas, el muelle y el Riachuelo.12

Las instituciones, agentes y herramientas que se utilizaron para ejecutar este tipo de penas fueron variados: oficios y nombramientos asociados a la mantención de los reos y de los espacios de castigo, como los alguaciles mayores o los defensores de pobres han recibido atención por parte de la historiografía argentina.13 Las autoridades de policía, no obstante, han sido abordadas principalmente en su relación con la justicia y en las primeras instancias de sus procedimientos o como función del gobierno económico trasladado al ámbito de la ciudad.14 Si bien la noción de policía se encontraba como sinónimo de buen gobierno en normativas y tratadísticas diversa desde el siglo XV, su eclosión en el Río de la Plata puede verificarse en el siglo XVIII como parte de las ideas ilustradas que se cristalizaron, al menos como ensayo, en las reformas borbónicas. Hacia el siglo XIX, policía en Buenos Aires era tanto ornato citadino como vigilancia y corrección, cuestiones que se utilizaron según las necesidades políticas de cada momento. Allí es donde se estableció su relación con el castigo, muchas veces como acción preventiva para mantener un orden, precaviendo su quebrantamiento.15

Con diferentes formas y objetivos, esta matriz ahormó lo policial a lo largo de la conformación del Virreinato del Río de la Plata, la década revolucionaria y el proceso de reorganización provincial. Ponemos atención en los años que corren entre la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 que nominó, por vez primera, la causa de policía diferenciadamente de la justicia, así como en el fin de la Guerra con el Brasil en 1828 y el intento centralizador de Buenos Aires sobre los otrora territorios del Virreinato del Río de la Plata que reconfiguró las fuerzas políticas en pugna y los modos de gobernar la provincia. La documentación utilizada incluye fuentes relativas al ejercicio del poder de policía, otras judiciales, del Cabildo, de virreyes, del consulado y prensa periódica, algunas editadas y otras conservadas en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, de Argentina. A través de dos apartados -el primero revisa cómo se pensó la compulsión al trabajo para aquellos considerados como “hombres sueltos” y el segundo desentraña los vínculos dinámicos entre este castigo, los reos que lo experimentaron y las autoridades de policía-, proponemos explorar otro aspecto de estas últimas, en donde confluye lo tutelar, lo punitivo y lo coactivo.

1.Trabajos forzados, reos y policía: una relación en construcción

Los castigos ejecutados con trabajos forzados en obras públicas no correspondieron a una transgresión particular; esta aflicción se aplicó según contextos cambiantes, a crímenes y grupos diversos de acuerdo con los intereses y necesidades de las autoridades del momento. Funcionó en el marco de un entramado penal, cuyo eje fue la compulsión para ocupar a aquellos que, por delinquir o por no estar bajo autoridad alguna, eran considerados “por fuera” de la corporación política. Que “vayan á trabajar y labrar, o que vivan con señores, o que aprendan oficios en que se mantengan", como sostenía una normativa castellana de 1435, era una evidencia de que la inserción útil en la comunidad política se realizaba a través del trabajo.

En algunos escritos de juristas de los siglos XVII y XVIII que volcaron sus pensamientos hacia el problema del gobierno y la justicia se expresó lo mismo. Castillo de Bovadilla planteaba como tarea principal de los corregidores el compeler a quienes carecían de ocupación a que “sirvuiessen, y sino lo hiziessen echarlos de la ciudad".16 La relación entre trabajo y autoridades era directa: cuando “los padres de familia respecto de sus hijos, y los amos de sus criados descuidan el cumplimiento de los deberes que les impone su estado”,17 debían tomar su lugar los magistrados como “verdaderos tutores de la república, y padres de la patria”.18 Una analogía entre casa, ciudad, comunidad política y territorio moldeó estas ideas.19 Por ello, el bien común y el buen gobierno exigían que cada miembro de una comunidad política cumpliera sus deberes y obligaciones según su estado y calidad y las penas que no servían a este objetivo eran las que resultaban inútiles.20

Castigar mediante el trabajo en obras públicas en el Río de la Plata antecedió a las transformaciones de la creación del Virreinato en 1776 y su reorganización territorial y política; en bandos que se sancionaron en la década de 1760 es posible encontrar penas que destinaban a los condenados a las obras del rey en las barracas, en el presidio de San Felipe (Montevideo) o en Malvinas.21 Sin embargo, la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 mostró con particular fuerza la relación entre buen gobierno, trabajo, castigo y una expresión particular del poder doméstico y gobernativo que, desde el siglo XVIII, se entrelazó con la idea de policía. La policía como potestas económica et política permitió justificar y concretar decisiones de naturaleza ejecutiva y rápida sobre aquellos hombres y mujeres excluidos, aun transitoriamente, de las ocupaciones que competían a su estado y a las estructuras corporativas.22

Como se señalaba, lo policial supuso mantener un orden jurídico mediante la tutela y la corrección sin transitar el proceso judicial, pero sin separarse de una cultura jurisdiccional que habilitó este tipo de actividad. Por eso la Real Ordenanza apuntaba que “A la recta administración de justicia y demás prevenido en los anteriores Artículos, debe unirse el cuidado de quanto conduce á la Policía y mayor utilidad de mis Vasallos”. Su artículo 56 sostenía que no se debían consentir

vagamundos, ni gente alguna sin destino y aplicación al trabajo, haciendo que los de esta clase, si fueren habiles y de edad competente para el manejo de las Armas ó Marinería, se apliquen á los Regimientos fixos de aquel Virreinato, ó al servicio de los Vaxeles de guerra y mercantes que llegaren á sus Puertos, y, en su defecto, á las obras públicas ó Reales por el tiempo que arbitraren conforme á las circunstancias de los casos.23

Ideas utilitaristas que fueron también normativas penales sostuvieron un tejido, en el cual la compulsión al trabajo fue una solución tanto para la falta de brazos, como para un adelantamiento económico, pero a la vez para lidiar con los “hombres sueltos” que dañaban a la corporación. Esto se apreció en las preocupaciones de los virreyes rioplatenses desde el último cuarto del siglo XVIII.24 La correspondencia entre trabajo industrioso, organización social y condena proyectó la idea de que determinados sujetos eran “pasibles y debidos de un control parental”.25 En esta categoría entraron los reos que trabajaban forzadamente. Muchos lo hicieron en las obras públicas por el tiempo que duró su condena, si no escapaban antes; otros podían ser utilizados para laborar aun cuando no habían traspasado el proceso judicial; en ocasiones más excepcionales lo hacían como prisioneros de guerra. En todos los casos, dependían de un control penal o administrativo.26

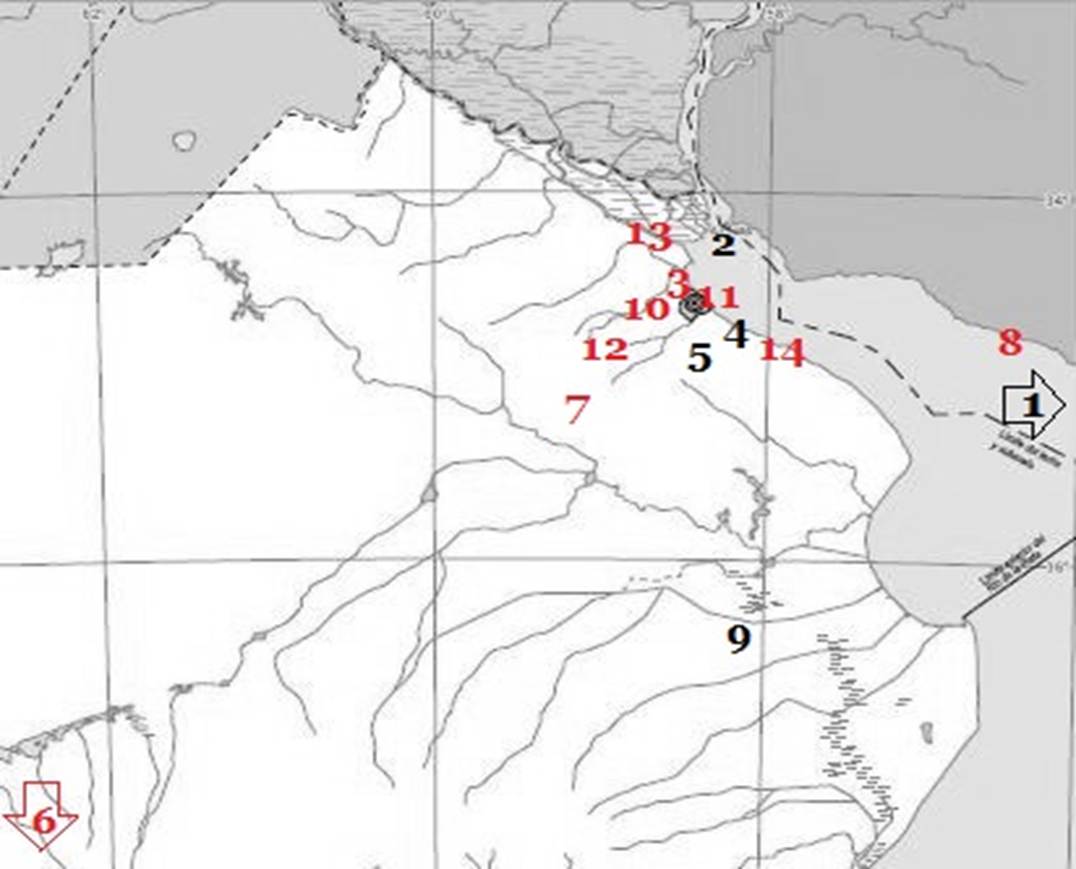

En la Figura 1 se realiza una reconstrucción, aunque parcial, de diversos espacios en donde tuvieron lugar obras públicas que hicieron uso del trabajo forzado de presos en diferentes momentos del último cuarto del siglo XVIII y de las primeras décadas del XX. La permanencia en el tiempo de este tipo de castigo parece haber estado asociada a su versatilidad, pues el trabajo de los reos fue utilizado para picar o trasladar piedra, componer calabozos, construir caminos y muelles, empedrar calles. A estos destinos fueron también las erogaciones obtenidas a través de penas pecuniarias. En estas dinámicas tuvieron presencia autoridades de policía cuya intervención se destaca con rojo en el mapa.

Figura 1:

Trabajos forzados en obras públicas, 1778-1825

Referencias (en rojo donde intervinieron agentes policiales)

1. Isla Gorriti/Maldonado.

2. Isla Martín García.

3. Empedrado de calles y recova.

4. Camino y muelle de Barrancas.

5. Arroyo Maldonado.

6. Nuestra Señora del Carmen de Patagones.

7. Guardia de Luján.

8. Plaza y Fortaleza de Montevideo.

9. Las Bruscas/Santa Elena.

10. Cárcel del Cabildo de Buenos Aires.

11. Presidio de Buenos Aires.

12. Villa de Luján.

13. Guardia de Areco.

14. Ensenada de Barragán.

Fuente Elaboración propia con base en documentación consultada.

Los espacios donde debían cumplir este castigo fueron urbanos, suburbanos y rurales. Algunos presos fueron requeridos por ingenieros militares, como sucedió con la composicion del Camino del Riachuelo, para cuya “direccion tiene S Exa nombrado al Sor Brigadier Ingeniero Dn Josef de Saa Faria y tiene assi mismo dadas sus disposiciones para que se le franquee a dho Sor Brigadier los Utensilios necesarios de los Rs Almasenes para el trabajo de dha obra destinando presos y su custodia a dho fin”.27 Otros tantos trabajaron en espacios disímiles como podían ser el empedrado y las estacadas del arroyo Maldonado.28 Resta explorarlo al detalle en futuros estudios, pero muchos prisioneros fueron trasladados de unos a otros espacios; así, se constituyó una dinámica en múltiples direcciones y conexiones para asegurar el castigo más apropiado.

La presencia y los traslados de reos fueron, en sí mismos, factor de territorialización del espacio; dice Villamizar que “la explotación de la mano de obra convicta se hacía acompañar por el espectáculo de las cadenas”.29 En efecto, colleras y cadenas eran pedidos recurrentes para emprender el camino hacia destinos más lejanos, pero también para trasladar presos dentro de la ciudad y a vista del público.30 Tal era la exhibición que ante una solicitud para hacer uso de reos en la obra del empedrado, el agente fiscal del crimen del Cabildo advertía que había que proceder con cuidado con los reos que no tenían aún sentencia pues podía ser “muy doloroso qe se castiguen de este modo los qe aun no han tenido la satisfan de producir su defensa, y muy ageno de la clemencia qe debe acompañar alas determinación del Tribunal qe los qe hay arrastrados al grillete y la Cadena apareciendo culpables a los ojos del Publico”.31

Estudios y fuentes indican que la regla en estos ámbitos de castigo eran condiciones pésimas de subsistencia. El Consulado de Comercio, al realizar un pedido al gobernador, lo mostraba: al momento de la construcción el camino de Barracas, los presos se alojaban en el almacén que allí existía junto con los utensilios a utilizar en los trabajos.32 Rebagliati ha ahondado no sólo sobre los problemas edilicios de la cárcel del Cabildo, sino también sobre el ambiente viciado y las enfermedades propagadas allí durante las décadas previas a 1820.33 Estas condiciones se repitieron en otros espacios de castigo y luego de la conformación de Buenos Aires como provincia. Para 1828, oficiales brasileros, presos en la guerra que había iniciado en la Banda Oriental tres años antes, se dirigieron al Jefe del Departamento de Policía, Gregorio Perdriel y señalaron que “se allan sin tener medios ningunos de subsistencia pasando las mas grandes necesidades”.34

Sobre un tipo de castigo que se verificó en distintos momentos del período tratado y en espacios diversos del Río de la Plata, circularon diversas autoridades y proyectos, pero avanzando hacia el siglo XIX la policía apareció como auditora de aquellos que no pudieran demostrar una ocupación. Los carretilleros que se encontraran embriagados durante las horas de trabajo o que cargaran escudos sin permiso debían ser remitidos a trabajar las obras públicas bajo la inspección de un comisario de policía.35 Mismo destino sufría el peón que no tuviera firmada su papeleta por el comisario de la sección respectiva o el acarreador de ganado que llevase una papeleta sin vigor.36 Incluso aquellos cuya aptitud física les impedía realizar labores en obras públicas, eran puestos en libertad, pero “encargandose la policia de velar por su conducta”.37 Se implicaron así en la construcción de una topografía del castigo que -no sólo por las escenas espectaculares de grilletes, sino también por la diversidad de obras y establecimientos involucrados- hicieron de los trabajos forzados en obras públicas un elemento destacado del paisaje de Buenos Aires.

2. Entre alcaides, jefes y comisarios: Control policial sobre el trabajo de reos

Castigo y trabajo bajo tutela de diversas autoridades, entre ellas de policía, fue un binomio que se extendió en el período. Ahora bien, ¿cómo fue que las autoridades de policía se abrieron paso, frente a otras, en el control de reos? El apresamiento y la custodia de los presos eran responsabilidades del alguacil y del alcaide de la cárcel por un tiempo extenso. Aunque no aparecía en las Ordenanzas de Buenos Aires de 1685, desde su creación en 1721, el defensor de pobres también tuvo vínculo con los presos, oyendo sus denuncias al momento de realizar visitas de cárcel. Para 1808, existía, asimismo, un “capataz, conductor y custodiador de los Presidiarios destinados á las obras publicas”, cuyo sueldo en 1809 se correspondía con una “asignacion de doze pesos mensuales".38

Esta dinámica fue impactada, primero, por el establecimiento de la Intendencia de Policía entre 1799 y 1804, que removió ciertas potestades del Cabildo, aunque fuera temporalmente. Al comisionar a Martín Boneo y Villalonga, la Intendencia intervino en la construcción del empedrado, la Plaza de Toros y un muelle en el Riachuelo. Las discusiones entre Boneo y el Cabildo se iniciaron en 1800 cuando el primero, presentándose como “Intendente de Policía”, ordenó que los reos en la Real Cárcel “que no sean de pena capital, pasen al presidio en clase deDeposito y sin perjuicio del seguimiento desus causas, como se ha hecho otras veces hasta el numero de treinta y cinco, ó quarenta, afin deque deesta fuerza se logre atender ala Interesante obra del empedrado con los prudentes ahorros que exige, su naturaleza y calidad”. Los alcaldes del Cabildo y el agente fiscal de crimen se opusieron alegando que no podía pasarse a presidio a los reos que no estaban condenados a él y fue la Real Audiencia la que designó finalmente 24 presos a Boneo, argumentando que su trabajo significaría un “desaogo y mejor trato de que carecen enla Carcel Publica, por su mucha estrechez”.39

Con variaciones derivadas del contexto de guerra, en la década de 1810 se mantuvieron estas penas cuando llegara “a ser insolvente la persona del apresado” o en el caso de “los que no fueren pudientes para pagar dicha multa”, como se observa en un decreto del Director Juan Martín de Pueyrredón.40 Los esfuerzos bélicos demandaban gastos extraordinarios y pareció preferirse el pago de multas para transgresiones relacionadas con el uso indebido de recursos, el contrabando y la portación de armas. Sin embargo, al reinstalarse la Intendencia en 1812, esta vez en el contexto revolucionario, se reactualizó el vínculo entre reos y policía. En el artículo 11 del Reglamento Provisional de Policía, redactado por Hipólito Vieytes y José Moldes, se indicó que las tareas de la Intendencia incluían “el buen orden de la capital, sus arrabales, sus prisiones, y demas lugares públicos”.

Más aun, el artículo 20 señaló que el ramo de policía estaba encargado de “la mantención diaria á los presos del presidio, y será anexo al Intendente el distribuir el trabajo de estos conforme á su número y á las mayores necesidades”.41 Paralelamente, las Ordenanzas del Cabildo de Buenos Aires de 1814 eran más explícitas que sus antecesoras del siglo XVII en cuanto a la cárcel y asociaron ésta con dos actores principales: el Defensor de Pobres y el Alguacil.42 A pesar de cierta superposición de funciones, las tareas de estos oficios no contemplaron la regulación del trabajo forzado o el traslado de los presos: el Defensor debía atender la defensa de las causas criminales de pobres y esclavos, visitar la cárcel y dar cuenta de su estado, mientras que el Alguacil, subordinado a los alcaldes de primer y segundo voto, se ocupaba de su aseo y orden.

De esta manera, las autoridades de policía quedaron vinculadas al problema del trabajo forzado de los reos, fueran estos residentes de la cárcel o del presidio, estuvieran condenados o esperando una sentencia. La Tabla 1 deja ver los diferentes modos de intervención. Hubo una clara tendencia a un recorte de las potestades de la corporación municipal en favor de otras autoridades designadas; incluso los alcaldes de barrio, aunque jueces menores electos por el Cabildo, pasaron a depender de la Intendencia de Policía en 1812.43 El análisis de la cronología de las relaciones entre reos y policía pone de manifiesto que en la década revolucionaria primó una atención sobre los traslados de presos y sobre su manutención. En la década de 1820 se cristalizó una asociación más integral entre policía y cárcel, con la definitiva supresión del Cabildo y de sus oficios.

Tabla 1:

Intervención de agentes policiales en trabajos forzados, 1778-1827

¿Qué funciones tuvieron estas autoridades de policía en relación con los reos? Una condición para hacer uso de esa mano de obra era la manutención diaria de los presos. Desde la década revolucionaria, los funcionarios fueron los responsables de ello. Entre 1813 y 1819 es posible encontrar a dos de ellos, Francisco Doblas y Miguel Antonio Sáenz, encargándose de proveer la sal, la carne, la yerba, la leña y el pan para consumir en el presidio.44 También eran intermediarios en el pago del emolumento otorgado a los sobreestantes de aquel establecimiento; Sáenz, en su caso, pagaba “catorce ps cinco y quartillo rs por 23 dias que ha servido de Sobrestante del presidio en el prete mes” a Balthazar de Zenzazno en 1815.45 En el marco con la guerra con el Brasil, otros comisarios cumplieron tareas similares al distribuir los pagos diarios que, según el grado de sargento o soldado, podían ser de 6 a 3 pesos en noviembre de 1826.46

El sustento de los reos, conjuntamente con otros elementos de orden de la cárcel y el presidio, fueron ítems incorporados al presupuesto del Departamento de Policía en 1822 a partir de una orden de Rivadavia, que además fue anoticiada al Alguacil Mayor, Manuel Mansilla.47 Días después se pidió al jefe de policía la realización de un inventario “de todos los útiles y demás existencias valuables dela Carcel”, porque “los gastos todos dela Carcel de que se halla absoluta y exclusivamente encargado [el jefe] por orden del primero del corriente”.48 En un número de El Argos de 1824, se detallaban los consumos para el año anterior y entre ellos se encontraban las “Cárceles y presidio” para los cuales se erogaron 9,837 pesos. Este ítem apareció también en otros informes de gastos a los que se ha podido acceder para los años 1826 y 1829.49

En 1823, además, se dictaminó que el alcaide de la cárcel debía rendir sus cuentas al Departamento de Policía.50 Antes y después de esta disposición existió una comunicación entre el Departamento y los alcaides, bien fuera para atender los reclamos de los últimos en cuanto al aprovisionamiento de la cárcel, o bien para conocer la cantidad y situación de los presos que se hallaban allí o en el presidio.51 En 1825 un reglamento clarificó esta jerarquía al indicar que “los Alcaides dependen inmediatamte del Departamento de Policia” y que “no recibirán ordenes ni admitirán ni soltarán preso algo sin concentimto del Gefe de Policia”.52

En relación con los presos, en marzo de 1822 el gobierno anunció al Jefe de Policía que había ordenado que “los Juzgados pongan á su disposición inmediatamte y sin previo conocimto del Gobno, á todos los reos qe sean sentenciados á presidio y obras publicas; debiendo solamente el Gefe de Policia pasar á la Superioridad el ultimo dia de cada mes una razón delos reos de esta clase”.53 Fue el decreto de Rivadavia del 19 de abril de aquel año un elemento importante del recorrido de la policía hacia esta actividad de castigo. Allí se caracterizó a los “vagamundos” como sujetos perjudiciales, como clase improductiva, como nocivos e inquietantes al orden social y por ello un obstáculo “a los adelantamientos del Pais”. La solución propuesta postulaba la responsabilidad del Jefe de Policía para aprehender a estos vagos. Pero más interesante aún, señalaba la potestad del Departamento para enviarlos “inmediatamente”, es decir sin proceso alguno, al servicio militar o a los trabajos públicos, revalidando una potestad paternal y por ello correctiva sobre los considerados vagos.

La corrección desprocesalizada que se abrió paso implicó el involucramiento de estas autoridades porque eran las disponibles para lidiar con la falta de mano de obra, pero también porque la matriz tutelar y doméstica que organizó el poder de policía desde fines del siglo XVIII habilitó este modo de reprensión. Así ocurrió cuando el alcalde barrio del cuartel 4 apresó a la negra Estefanía Videla en 1815 “por escandalosa, borracha e insolente y no tener paradero alguno”, luego de haberle hecho reiteradas advertencias sobre su comportamiento.54 Más adelante, autoridades de policía tuvieron un papel en la decisión sobre qué trabajos realizaban los reos; por ejemplo, Achával, jefe de policía al inicio de la década de 1820, propuso al gobierno ocupar a los presos de la cárcel en la constitución de una escuela.55

Aquellos coaccionados al trabajo fueron a la vez utilizados al servicio del propio reclutamiento de los agentes del Departamento. Rivadavia autorizó, así, la propuesta del jefe Achával para que los “presidiarios Lucas Velis, Manl Antonio Garramiño, Rafael Asencio Martinez, Isidro Hernz y Juan Arias pasen á la Compañía de peoneros infantes de Policia con el objeto de enseñar á los demás el empedrado de las calles”.56 Pocos meses antes, Achával había solicitado un aumento de gratificación a uno de aquellos presidiarios, Arias, y el gobierno lo había autorizado en función de “los servicios que VS dice presta a beneficio de ese ramo”.57 Durante ese año otros presidiarios se incorporaron a los peoneros de policía, uno de ellos luego de un informe sobre la “irreprencibilidad de su conducta”.58

La proximidad física y social entre policías y reos motivó numerosas interacciones que no siempre provinieron desde el Departamento, sino también en sentido contrario. Así, los comisarios constituyeron un vehículo de transmisión. Cuando algunos apresados eran trasladados desde las zonas de campaña hacia la cárcel pública lo hacían “pr el conducto del Comisario dela Seccion”59 y algunos de ellos comunicaban el destino a obras públicas de los reos a la Cámara “pr comicn del Gefe”, como sucedió cuando Agustín Herrera, comisario de ciudad, firmó una nota sobre los 5 años de condena a José Ocantos.60 Eran también los comisarios quienes inspeccionaban la salud de los prisioneros; por ello Tobal informó al jefe que un reo “no puede serle util por esas gomas qe tiene en el braso preciso es qe las curen en el Hospitl pr qe en la Ensenada no puede ser de ningun modo: dhs gomas son galícas, y biegas”.61

Fueron también estos agentes intermedios los destinatarios de peticiones y quejas que, principalmente, tenían que ver con la subsistencia en el marco del aprisionamiento. Esto puede comprobarse en el caso de los prisioneros de la guerra del Brasil al menos. Juan Godiño dirigió una nota al contador de policía, cargo que para ese momento ocupaba hacía un tiempo Damián de Castro, en la cual reclamaba su sueldo del mes y aún más, daba cuenta de las condiciones de su encierro apuntando que “por mea llar enlo hospital enfermo el mes pasado no meabonaron el sueldo qe corresponde aun prisionero bendome tan miserable como mebeo eneste deposito”.62 Claro que estas relaciones tuvieron sus bemoles. Por ejemplo, Rafael Martínez que había sido asignado a la Compañía de Policía, al desertar fue enviado nuevamente al presidio.63

Las fugas y deserciones del trabajo forzado no fueron solo moneda corriente en el servicio de armas,64 y en ocasiones las evasiones se intentaron en forma colectiva. Así pasó con Marcelo Valdivia en 1823, pero fue aprendido. Ya de nuevo en el presidio este reo “se ocupó de falsificar varios billetes de tesorería con los únicos instrumentos de un pequeño lápiz y una pluma” por lo que su destino último fue Martín García.65 Otros problemas dificultaban la utilización de la mano de obra de reos en las tareas públicas, a saber la condición física en la que llegaban los presos a las órdenes de los comisarios. El comisario Tobal lo evidenció al jefe Videla relatando que el “Prisionero Jose Ygnasio siendo uno delos diez qe se me mandaron pues desde que vino no atravajado en nada por hallarse gravemte enfermo”. Otras notas dan cuenta de la superposición de fugas y enfermedades, como cuando el mismo Tobal remitió a Manuel Silva a la cárcel del Departamento por no poder trabajar y Videla le respondióe que le haría llegar “tres prisioneros en sustitucion de este y de los dos qe han fugado".66

La intervención de autoridades de policía, entonces, impactó en la topografía del castigo que se construyó a partir del trabajo de reos en obras públicas. Con marchas y contramarchas, hacia 1820 se posicionaron como interlocutores frente a los apresados, los reos y sus demandas y reclamos. Estos últimos fueron utilizados también para poblar las filas de ciertas compañías de la policía, como los peoneros. Comisarios, contadores, intendentes y jefes ampliaron su rango de funciones y redefinieron sus jerarquías, al desaparecer los Defensores de Pobres y menguar la actividad de los alguaciles. Sobre la base de la matriz tutelar y correctiva del poder de policía, los agentes relacionados a este último diversificaron sus tareas e incluyeron nuevos roles en el castigo y la coacción al menos con respecto a los reos. Lo dicho no sucedió sin conflictos, pues las deserciones y fugas estuvieron a la orden del día, así como las complicaciones de salud que impidieron aplicar a muchos reos la condena en las obras públicas.

Reflexiones finales

Hacia mitad de la década de 1820, un observador foráneo subrayaba que el edificio del Cabildo tenía “adjunta, una prisión para delincuentes” y que, al lado, se encontraba el Departamento Central de Policía.67 Este ojo extranjero advertía, así, que policía y castigo estaban interconectados, incluso arquitectónicamente. A través del examen de un tipo de punición específica, la de trabajos forzados, en este trabajo hemos intentado una reconstrucción del camino sinuoso que derivó en este vínculo. El artículo revisó los momentos en que autoridades de policía comenzaron a inmiscuirse en la regulación y el control de los reos destinados a la labor forzada, primero entremezcladas entre otras tantas autoridades (jurisdiccionales, judiciales, carcelarias) y luego se abrieron paso entre ellas para llegar a ser interlocutores destacados de los reos en los tiempos de la creación de Buenos Aires como provincia autónoma.

Hasta el momento, importantes contribuciones provenientes de la historia social de la justicia y de la historia crítica del derecho habían observado y enfatizado el poder de policía y de los agentes que lo ejecutaban como jueces menores, auxiliares de justicia y detentadores de un poder doméstico que funcionaba en el marco de una cultura jurisdiccional. En un nivel más general, se ha plasmado la historia de la noción de policía desde su relación con el buen gobierno de las ciudades y su dificultoso tránsito hacia una institución separada de la justicia. Empero, indagar sobre los castigos de trabajo forzado alumbra otro aspecto de la actividad policial, a saber la organización del castigo, que se suma a otras tareas como la confección de sumarios, el orden urbano, la prevención de crímenes.

Los trabajos forzados como castigos útiles parecen haberse posicionado como opción penal a lo largo del período, en unas ocasiones acompañando otros castigos, en otras actuando como alternativas para sancionar una multiplicidad de situaciones delictivas. Sin embargo, siempre establecieron una relación con la ausencia de ocupaciones, de vínculos con una casa, un padre, un amo o, en su defecto, una autoridad. Tanto en la Real Ordenanza de Intendentes como en la conformación de la provincia de Buenos Aires, en medio de un proceso de centralización, observamos que la matriz tutelar de aquella noción de buen gobierno habilita la corrección a través de la compulsión al trabajo, que se vincula con autoridades de policía específicas y canaliza su papel en las tareas de punición.

Las advertencias y apresamientos hechos por alcaldes de barrio, las acciones para la manutención de los reos organizadas por los comisarios de la revolución y la distribución de presos en trabajos forzados son ejemplos de los modos en que se mantuvo el orden y se intentó prevenir su quiebre, a partir de una acción rápida y ejecutiva que acompañó a la administración de justicia. La designación de agentes en estas tareas, nucleados en configuraciones institucionales diferentes del Cabildo, involucró a nuevos interlocutores en el castigo. Cuando los alcaldes de barrio ejercieron esta función, la relación con los reos se concentraba en los momentos previos o iniciales del proceso judicial. Con los comisarios, los vínculos entre policías y reos se ampliaron. Los efectos del proceso impactaron también sobre las propias autoridades de policía y las instituciones del tipo que se encontraban en construcción durante el período. Una reorganización en la jerarquía que comenzaba a tejerse dentro del Departamento de Policía se impuso al trasladar alcaides, cárceles y presidios a las órdenes y encargo del jefe del mismo.

Fue complejo el proceso de construcción de la relación entre un poder de policía que se estaba asignando a agentes y configuraciones institucionales determinadas y la apelación al trabajo compulsivo como castigo y, a futuro, resta ahondar sobre problemas adyacentes. Por ejemplo, aquí solo hemos sugerido una relación entre estas cuestiones y los problemas tratados por la historia social del trabajo y la oscilación entre el trabajo esclavo y el libre. Profundizar este tema, así como conocer el significado de trabajar en algunas obras públicas en las que participaron reos, interesan como puntos de partida para futuros estudios. Una ampliación de las fuentes utilizadas para explorar este problema puede posibilitar un análisis detallado de los tránsitos, traslados y direcciones que conectaron los establecimientos de castigo, entre otros caminos de investigación que se abren. Por lo pronto, sabemos que en Buenos Aires se desarrolló una cartografía del castigo68 en la cual las autoridades de policía ganaron protagonismo hacia las décadas iniciales del siglo XIX y que esto fue posible a partir de una noción de policía como tutela que, corrección mediante, los involucró en momentos importantes de la vida de los castigados.