Introducción

Si bien el concepto de cuidado durante las últimas décadas ha sido abordado en profundidad por las ciencias sociales, sobre todo en los campos especializados en la familia, el género y la migración, en la historiografía este tema todavía está siendo analizado de manera exploratoria. La construcción de perspectivas metodológicas y la definición de fuentes apropiadas es todavía un campo en desarrollo. El objetivo central de este artículo es presentar una propuesta metodológica destinada a examinar el fenómeno del cuidado en el ámbito doméstico y la pobreza de tiempo desde una perspectiva histórica. Aplicamos esta metodología al caso específico de Chile durante el período comprendido entre 1957 y 1973. Nuestra hipótesis plantea que durante este período al menos un 15% de los hogares experimentaban pobreza de tiempo, mientras que la pobreza relativa de ingresos fluctuaba entre el 25% y el 30%. Además, observamos que, en las últimas décadas del siglo XX, tanto el número de hogares en situación de pobreza de tiempo como la pobreza relativa de ingresos se mantenían en niveles similares a los registrados en el período 1957-1973. En este sentido es posible que el aumento en la tasa de participación laboral femenina en estas décadas haya contribuido a un mayor requerimiento temporal de cuidados en el hogar.

En la primera sección describimos la historiografía sobre el cuidado en Chile, destacando cuatro dimensiones en las que se ha enfocado la literatura: las instituciones del cuidado, los sujetos del cuidado, los objetos del cuidado y las políticas del cuidado. En la segunda sección diseñamos una propuesta metodológica para el análisis cuantitativo del cuidado utilizando las definiciones teóricas de la pobreza de tiempo. En la tercera sección se analizan los resultados y se desarrolla una mirada crítica en torno a la evolución del cuidado en la segunda mitad del siglo XX.

El cuidado en la historiografía chilena

La historiografía chilena sobre el cuidado abarca cuatro dimensiones principales: instituciones del cuidado; organismos estatales encargados de políticas sanitarias, laborales y de bienestar; sujetos del cuidado, como enfermeras, matronas y trabajadoras sociales que implementan estas políticas; objetos del cuidado, como madres y niños; y políticas del cuidado, medidas dirigidas al bienestar físico y emocional de la población, como políticas de alimentación y educación primaria. En este estudio presentamos los principales argumentos de la historiografía en relación con estas dimensiones y resaltamos las lagunas bibliográficas que motivan nuestra investigación.

La evolución institucional de la política sanitaria tiene una larga tradición en la historiografía chilena.1 La literatura suele destacar la creación del Código Sanitario y el establecimiento de la Dirección General de Sanidad en 1918, la formación del Ministerio de Higiene, Trabajo y Seguridad Social y la Caja de Seguro Obrero en 1924, la apertura de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile en 1928, las reformas al Código Sanitario en 1925 y 1931, la creación de la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile en 1943 y, finalmente, el establecimiento del Servicio Nacional de Salud en 1952, que constituye la consolidación del estado asistencialista en materias de salud. Desde el periodo de la cuestión social el rol del estado como “agente redistribuidor de beneficios sanitarios”2 se venía consolidando bajo el amparo de “un régimen político-cultural […] llamado a realizar la tarea de la construcción de Estado y nación moderna en base a un pacto político-social fundado en los conceptos de derecho, equidad e integración”.3 En la década de 1930 adquirieron particular importancia la “educación sanitaria en materia de higiene y alimentación; [los] procesos de supervisión de constitución familiar como, por ejemplo, promoción del matrimonio y reconocimiento de los hijos; y [la] entrega de subsidios alimenticios”.4

Junto al estado de compromiso y el modelo asistencialista (las instituciones del cuidado) destaca también en la literatura reciente el estudio de oficios paramédicos asociados al rol femenino, principalmente matronas y enfermeras (los sujetos del cuidado). Según Zárate, las matronas, hasta hace pocos años, “no habían sido objeto de análisis histórico particular en Chile”.5 En sus estudios,6 la autora distingue distintas etapas en la formación histórica de la profesión, desde la época de parteras, comadronas y, en ocasiones, meicas,7 encargadas de “asistir a las parturientas y curar enfermedades específicamente femeninas y de los recién nacidos”,8 hasta la profesionalización en el siglo XX, en el contexto de “la necesidad del Estado chileno de contar con profesionales que asumieran responsabilidades asistenciales”.9 Zárate muestra que la profesionalización de las matronas fue “una pionera aspiración de la elite política”10 por controlar la mortalidad materno-infantil, que se intensifica durante la cuestión social, cuando se acentúa “la demanda de la comunidad médica local por contar con una mayor intervención estatal en materias médico-asistenciales y la discusión respecto del fortalecimiento de los profesionales sanitarios”.11 Con respecto a las enfermeras los autores y las autoras distinguen también entre una primera etapa, en la que “la formación de las enfermeras descansaba significativamente en iniciativas personales”12 y se asociaba su labor a una “prolongación de las habilidades domésticas femeninas al ámbito hospitalario o domiciliario”,13 y otra etapa de profesionalización, en la que “la asociación de las enfermeras con el servicio doméstico comenzaba a disolverse, al menos en términos públicos, para ser reemplazada en la década de 1940 por la visión de un oficio importante para la implementación de políticas sanitarias de mayor alcance”.14 Para los impulsores e impulsoras del modelo asistencialista de mediados del siglo XX las enfermeras eran una pieza clave para “proteger la salud individual y colectiva [que] se concentraba en la familia entendida como un conglomerado de personas que conviven constantemente en la misma vivienda y en igual ambiente”.15

En el estudio de los sujetos del cuidado destaca también la mención a las trabajadoras sociales. Según Illanes, las “mujeres visitadoras -inicialmente señoras de la elite y luego visitadoras sociales profesionales- constituyen la clave de la aplicación y pedagogía de las políticas sociales siglo XX -especialmente de la biopolítica- a través de una práctica de medición entre el pueblo y las instituciones”.16 Para González y Zárate, a mediados del siglo XX, las visitadoras “fueron artífices de la instalación de una verdadera pedagogía sanitaria que cambió el patrón epidemiológico y trastocó la cultura de la población chilena, incidiendo en la valoración del autocuidado y la prevención”.17 Particular atención se ha puesto en las políticas de bienestar en la industria, en las que “las visitadoras sociales hicieron de intermediarias entre los patrones, los obreros y el propio Estado, que, con una nueva legislación social, burocratizaba el bienestar social transformando la antigua dádiva del patrón en una exigencia legal y, por ende, en un derecho conquistado y que requería ser debidamente administrado”.18 En este contexto la visitadora social “se representaba como un experto que transitaba entre un espacio público, articulado entre el Estado, la empresa y el mundo laboral-familiar del trabajador”19.

Finalmente, es relevante resaltar también la función desempeñada por las instituciones sociales destinadas al cuidado de personas de edad avanzada y en situación de necesidad (como asilos y residencias), las cuales históricamente han sido atendidas a través de prácticas filantrópicas. Estas instituciones representan un precedente significativo para el posterior desarrollo del sistema de salud pública que se establece en la primera mitad del siglo XX.20

Mientras que el análisis de los sujetos del cuidado se centra en el Estado (políticas laborales y de salud) y sus agentes (matronas, enfermeras y trabajadoras sociales), el estudio de los objetos del cuidado se enfoca principalmente en madres y niños. Estos últimos, argumentan los autores y las autoras, se transforman en receptores ideales del asistencialismo estatal. Ya desde el siglo XIX los problemas de la infancia -como el vagabundaje,21 el infanticidio y la mortalidad infantil-22 habían comenzado a ser entendidos como un fenómeno médico y social y no como un tema de caridad religiosa. En esa época la comunidad médica sostenía que “los infantes nacidos fuera del matrimonio, de padres alcohólicos o enfermos tendrían elevadas probabilidades de fallecer, ya que ocurrían situaciones de falta de cuidados y lo situaba en una circunstancia de precariedad”.23 Los argumentos de la comunidad política y científica de la época “giraron en torno al castigo con penas de cárcel por el abuso de niños, la obligación al trabajo forzado, la inducción a la mendicidad y la explotación”.24 Luego, en el siglo XX,

la fuerte conflictividad social del país, acrecentada por la crisis económica de 1929, obligó al Estado a construir una nueva relación con los ciudadanos y ciudadanas, y por ello también con las niñas y niños. Se establecieron acciones preventivas en el plano sanitario, reformas educacionales y regulación del trabajo infantil asalariado. Se construyó un consenso respecto al papel del Estado en la protección de la infancia.25

Con respecto al rol de las madres, concebidas como guardianas de la infancia,26 la medicina social de la época “planteó la necesidad de brindar una atención más integral, planificada y racional que en el caso de las mujeres, idealmente, debía comenzar en una etapa temprana del embarazo y continuar durante todo el período del amamantamiento; y que, en el caso de los niños, debía extenderse desde la vida intrauterina hasta los 15 años de edad”.27

Las políticas de alimentación, uno de los pilares del estado asistencial,28 estaban estrechamente relacionadas con la defensa de la infancia y el fortalecimiento del rol de madre cuidadora. “Las mujeres, como madres y cuidadoras, tuvieron un rol central como receptoras de los esfuerzos del estado por promover una mejor nutrición y mejores condiciones de salud”.29 Era tal la relevancia de estas medidas que las consecuencias se extendían incluso al sistema educacional y el mercado laboral, pues la alimentación en los colegios disminuía la deserción escolar y el trabajo infantil. “En Chile […] la normativa de enseñanza obligatoria […] solo se pudo implementar gracias a la alimentación garantizada por el Estado, que operó como un incentivo para que las familias enviaran sus hijos e hijas a la escuela. Antes de esto las niñas y niños no iban al colegio, sus familias tenían para ellos otras responsabilidades”.30 Según Goldsmith, “además de impartir educación formal y obligatoria, las escuelas públicas apoyaron a las familias con asistencia sanitaria y alimentaria ayudando a compensar de esta forma el trabajo para la subsistencia económica que realizaban menores de edad en casa. Así, la escuela se constituyó como un primer centro de atención médica de los niños”.31

En síntesis, la historiografía sobre el cuidado en Chile se ha enfocado: en la evolución institucional de las políticas de cuidado, especialmente en el campo de la salud y el trabajo (instituciones del cuidado); en agentes ejecutores de las políticas de cuidado y bienestar, como matronas, enfermeras y trabajadoras sociales (sujetos del cuidado); en los receptores de las políticas de cuidado, principalmente niños y madres (objetos del cuidado); y en políticas específicas del cuidado, como la alimentación (políticas del cuidado). Destaca en la literatura, salvo excepciones,32 la poca presencia de hombres y padres, los que son estudiados frecuentemente desde la perspectiva del hombre como trabajador y proveedor. Se hace una distinción tácita entre el espacio público del trabajo y el espacio íntimo del cuidado familiar, en la cual la importancia del hombre/padre en las políticas del cuidado radica en el salario justo y el trabajo digno. Es decir, en una dimensión externa -al menos espacialmente- del ámbito de la familia y el hogar. Para los hombres/padres el trabajo asalariado se posiciona como dimensión intermedia entre el ámbito de lo público y el campo del cuidado familiar. Usando la distinción mencionada anteriormente, los hombres/padres vendrían a ser solo objetos del cuidado (receptores de políticas del cuidado en la forma de políticas del trabajo formal) y no sujetos del cuidado (ejecutores de labores de cuidado en el espacio interno del hogar). Las mujeres cuidadoras, en tanto, son concebidas como sujetos y objetos del cuidado. El cuidado en los hombres/padre estaría constituido simplemente por el acto de proveer.

Como es posible observar, a pesar de los significativos avances en la historiografía del cuidado, en los que destacan autores y autoras como Zárate, González, Illanes y Yáñez, la literatura ha dado mayor preferencia a las conexiones entre instituciones e individuos, sin ahondar en profundidad en las relaciones de organización del tiempo y del bienestar en el espacio micro social interno de los hogares. Además, la mayor parte de las investigaciones utilizan un enfoque metodológico cualitativo, mientras que la historia económica cuantitativa, salvo excepciones,33 se ha mostrado indiferente al tema del cuidado, el trabajo no remunerado y el trabajo femenino. Es precisamente a este vacío al que apunta esta investigación. En la próxima sección desarrollamos una propuesta metodológica cuantitativa para el estudio del cuidado desde las perspectivas reciente sobre la pobreza de tiempo y aplicamos esta propuesta al caso del Gran Santiago entre 1957 y 1973.

El cuidado en el hogar como proceso socio-temporal: una propuesta metodológica

El cuidado no es simplemente una acción que lleva a cabo un agente autónomo poseedor de la cualidad de cuidador y que es experimentada por un sujeto poseedor de la cualidad de receptor del cuidado. El cuidado no se puede reducir a acciones entre sujetos aislados, sino que es más bien un proceso.34 Y, en cuanto proceso, conlleva tiempo. Al espacio temporal en el cual la labor de cuidado se lleva a cabo lo denominamos tiempo del cuidado. Este concepto incluye tanto al sujeto como al objeto del cuidado dentro de un mismo proceso. El cuidado no es ni el ejecutor ni el observador/intérprete de la acción sino el proceso mismo, el contexto en el cual intersubjetivamente el fenómeno del cuidado se realiza. Este concepto de tiempo intersubjetivo del cuidado abre la puerta para la investigación empírica cuantitativa, pues el tiempo es una variable que fácilmente se puede cuantificar. Para lo anterior es necesario conectarlo con la pobreza de tiempo. Tampoco enlazamos curar con cuidado; lo primero se refiere a una ocasión excepcional cuando alguien está incapacitado por enfermedad, mientras que lo segundo abarca un espectro más amplio y está directamente relacionado con los cuidados vitales necesarios para la vida.

La pobreza de tiempo es un concepto relativamente reciente en las ciencias sociales. Se refiere al umbral mínimo de tiempo que se requiere para mantener un estándar básico de bienestar físico y emocional. Sus orígenes datan de la década de 1970, cuando Vickery propuso por primera vez poner atención al problema de la equidad que surge del diferencial del tiempo disponible en los hogares de los Estados Unidos.35 En las últimas décadas la academia ha desarrollado distintas propuestas metodológicas para definir una línea de la pobreza de tiempo, lo que ha impulsado a organismos públicos para comenzar a medir el uso del tiempo mediante encuestas. Entre las primeras encuestas recientes se encuentran la General Social Survey en Canadá (desde el 2005), la American Time Use Survey en los Estados Unidos (desde el 2003) y la Time Use Survey en el Reino Unido (desde el 2000). En Latinoamérica existe el antecedente temprano de la encuesta de uso de tiempo en Cuba, en 1985. En Chile se habían realizado varios intentos exploratorios,36 pero la primera encuesta nacional fue publicada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas.37

Existen varias propuestas metodológicas para la medición de la pobreza de tiempo, las cuales se pueden agrupar en enfoques absolutos y relativos. Los primeros buscan determinar este umbral mínimo de tiempo basándose en criterios universales no relativos, como las recomendaciones de la OMS sobre el consumo mínimo: 5 gramos de sal o 2 litros de agua por persona. Estos umbrales fueron absolutos en el sentido de que eran independientes de la persona, el contexto y el lugar. Otro de los umbrales más conocidos fue el de las 2.000 calorías diarias per cápita de la FAO y la CEPAL, usado como criterio para diseñar la canasta de necesidades básicas utilizada para medir la pobreza de ingresos.38 Harvey y Mukhopadhyay han sugerido definir este tiempo mínimo distinguiendo inicialmente entre el tiempo básico del bienestar personal (TN) y el tiempo básico de cuidados de terceros y del hogar (T1).39 El primero puede ser denominado tiempo de cuidados personales y el segundo tiempo de cuidados externos. Lo importante es que establece que los individuos no solo deben cuidar de otros, sino que también deben cuidar de sí mismos. En el tiempo básico del bienestar personal (TN) se incluyen actividades como dormir, comer y ocuparse del aseo personal. En el tiempo básico de cuidados de terceros y del hogar (T1), también llamado “estándar mínimo de mantenimiento del hogar”,40 se incluyen actividades como la compra de bienes y servicios para el hogar y el cuidado de niños, mayores o enfermos. La línea de la pobreza de tiempo (Zt), también denominada Household Time Overhead,41 queda definida entonces como la suma de TN y T1: Zt = TN + T1

Para determinar si una persona se encuentra en situación de pobreza de tiempo, se considera el total del tiempo objetivo disponible (168 horas semanales) menos el tiempo de trabajo remunerado (TW). Por lo tanto, la pobreza de tiempo queda definida como: 168 - TW < TN + T1

Es decir, que una persona es pobre de tiempo cuando el tiempo total disponible que queda después de trabajar (168 - TW), no es suficiente para cuidarse de sí mismo (TN) y de terceros (T1).

Luego de definir teóricamente la situación de pobreza de tiempo, el siguiente paso es determinar empíricamente el umbral absoluto de TN y T1. Vickery, tomando como referencia una encuesta de uso de tiempo realizada en Chicago en la década de los sesenta, sugirió para los Estados Unidos un tiempo mínimo de 12.4 horas diarias para dormir, comer, asearse y actividades de ocio. El resultado es TN = 87 horas semanales. Douthitt propuso actualizar el estándar tradicional de Vickery, sugiriendo un mínimo de TN = 80.5 horas semanales.42 Para el caso de Canadá Harvey y Mukhopadhyay propusieron un tiempo mínimo de TN = 87.5 horas semanales.43 En uno de los pocos estudios sobre este fenómeno en Chile, Barriga y Sato utilizaron el estándar tradicional de Vickery.44 Para fijar el tiempo de cuidados externos, o T1, los autores y las autoras han dado diferentes propuestas: Vickery propuso T1 = 61 horas semanales, Harvey y Mukhopadhyay propusieron T1 = 57.3 horas semanales y Douthitt T1 = 59,5 horas semanales.

El segundo enfoque para fijar la situación de pobreza de tiempo es el relativo, en el cual el umbral mínimo es definido en consideración de la distribución observada en las encuestas de uso de tiempo. Por ejemplo, los autores y las autoras han propuesto fijar la situación de pobreza de tiempo cuando las personas cuentan con menos del 50% de la mediana del tiempo de ocio45 o del 50% del tiempo residual (el tiempo disponible menos las horas de trabajo remunerado y no remunerado).46 Otro estándar relativo utilizado en la literatura es fijar la situación de pobreza de tiempo en personas que ocupan 150% o más de la mediana del tiempo necesario (el tiempo para el trabajo remunerado, no remunerado y el cuidado personal).47

En esta investigación sugerimos que es posible analizar históricamente el fenómeno del cuidado como proceso socio-temporal recurriendo a las definiciones teóricas de la pobreza de tiempo recién expuestas. Teniendo en consideración las limitaciones de las fuentes históricas del periodo que abarca este estudio, lo más conveniente es utilizar un enfoque absoluto. Como no existen encuestas de uso de tiempo periódicas en estos años, no podemos determinar con seguridad cuánto tiempo utilizaban los individuos en promedio en actividades como transporte, comer, dormir, trabajar, etc. Existen estudios exploratorios, pero que tienen una cobertura insuficiente y que no se volvieron a aplicar.48 Por lo tanto, sin la distribución observada del uso del tiempo, no es posible utilizar estándares relativos. Lo que proponemos es utilizar un enfoque basado en los hogares y no en los individuos. Si bien como ya mencionamos no contamos con encuestas de uso de tiempo para el periodo que analizamos, sí contamos con otra fuente que puede ser útil: la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago. Esta encuesta, que se comienza a aplicar con regularidad desde 1957, cuenta con información sobre la edad, el sexo, la escolaridad, las horas de trabajo, el ingreso, las razones de desocupación, entre otros. Como se muestra en la Tabla 1, cada año se encuestaron a cerca de 10.000 individuos (aproximadamente entre 3.000 a 3.500 grupos familiares) de todos los sectores del Gran Santiago.

Tabla 1

Cobertura de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago 1957-1973

Para el análisis del cuidado y la pobreza de tiempo proponemos un indicador que denominamos déficit temporal de cuidados del hogar. Este es un indicador absoluto de pobreza de tiempo que considera como unidad a los grupos familiares. Básicamente, lo que muestra es si el hogar en conjunto cuenta con tiempo suficiente para que sus miembros puedan cuidarse a sí mismos y a terceros. El indicador define la situación de déficit temporal de cuidados cuando: ((168 * NW) - ∑ TW) - ((77 * NW) + T1) < 0

donde 168 corresponde a las horas totales disponibles en una semana para cada persona, NW corresponde a los integrantes del grupo familiar entre 14 y 65 años49 (excluyendo a personas que no trabajan por estudios)50, ∑ TW a la sumatoria de las horas de trabajo de los integrantes del hogar, 77 al tiempo mínimo absoluto de los cuidados personales (11 horas diarias para dormir, alimentarse, asearse, etc.) y T1 a los cuidados externos. Para fijar T1 hemos utilizado dos condiciones que requieren dedicación completa de tiempo. Por dedicación completa nos referimos al total de las horas del día menos las horas de dormir (24 - 8 = 16 diario y 112 semanal). Las condiciones son las siguientes: 112 horas si en el hogar hay uno o más menores de 6 años, más 112 si en el hogar hay una o más personas en situación de discapacidad.

Planteamos un ejemplo concreto. Supóngase que en un hogar hay cuatro personas, un varón de 36 años, una mujer de 32 años, un niño de 3 años y una persona de tercera edad en situación de discapacidad. El hombre de 36 años dedica 50 horas semanales al trabajo remunerado, mientras que la mujer de 32 dedica 46 horas semanales. El tiempo total disponible del hogar (168 * NW) es 168 * 2 = 336; ya que solo hay dos personas entre 14 y 65 años. Las horas totales trabajadas por el hogar (∑ TW) son 50 + 46 = 96. El tiempo mínimo absoluto para cuidados personales de los sujetos del cuidado (77 * NW) es 77 * 2 = 154. El tiempo de cuidados externos o T1 es 112 (ya que hay un menor de 6 años) + 112 (ya que hay una persona en situación de discapacidad) = 224. Entonces, en este caso: ((168 * 2) - (50+46)) - ((77 * 2) + (112+112)) (336 - 96) - (154 +224) 240 - 378 = - 138.

Como el resultado es negativo, el hogar se encuentra en situación de déficit temporal de cuidados. Es decir, que el tiempo que disponen las personas capaces de trabajar remunerada y no remuneradamente (el hombre de 36 años y la mujer de 32) no alcanza para cuidarse a sí mismos y a sus pares (el niño de 3 años y el mayor en situación de discapacidad). Se asume que en esta situación los sujetos del cuidado deben sacrificar ya sea el cuidado de sí mismos (dormir, ocio) o de sus pares (niños y el hogar). Como han mostrado diversos estudios, en estos casos la solución histórica es delegar las funciones de cuidados a personas que no forman parte (al menos estadísticamente) del grupo familiar (abuelas, vecinas) o a instituciones (establecimientos de educación primaria, por ejemplo).51

En síntesis, el déficit temporal de cuidados del hogar es un indicador que señala si el hogar en conjunto cuenta con el tiempo mínimo que se requeriría eventualmente para realizar las actividades que permitirían mantener un estándar básico de bienestar físico y emocional. Obviamente, es razonable suponer que los hombres no usaban el tiempo que queda después de trabajar para actividades de cuidados externos (cuidar niños, aseo del hogar, etc.) y que gran parte de ese tiempo restante (si es que había) lo dedicaban a actividades de ocio personal (descansar, beber, etc.);52 y que, por lo tanto, las mujeres que trabajaban en labores remuneradas cargaban con una doble jornada. Sin embargo, en torno a esta materia, no tenemos vestigios cuantitativos periódicos que permitan construir series temporales a largo plazo. El déficit temporal de cuidados del hogar es un indicador histórico basado en la estructura etaria, sanitaria y laboral de los hogares que, si bien no señala la desigualdad en la ocupación del tiempo de cuidado entre hombres y mujeres, sí permitiría inferir que: mientras mayor sea el déficit temporal, mayor será la doble jornada de las mujeres; mientras mayor sea el déficit temporal, mayor será la necesidad de recurrir a miembros externos del hogar, como vecinas y abuelas; mientras mayor sea el déficit temporal, mayor será el rol formativo del entorno fuera del hogar en los niños (la calle, por ejemplo); mientras mayor sea el déficit temporal, menos serán las posibilidades de los hogares de aumentar sus ingresos (invirtiendo tiempo en educación, por ejemplo). Como sostiene la literatura con enfoque de género, “las estructuras familiares, los servicios de cuidados, la cantidad de personas dependientes en los hogares son aspectos que están relacionados con la incorporación de las mujeres en el mercado laboral pero no así con la de los varones. La carga de cuidados de niños, niñas y personas dependientes continúa siendo un elemento fundamental para entender el acceso de las mujeres al mercado laboral”.53

Resultados

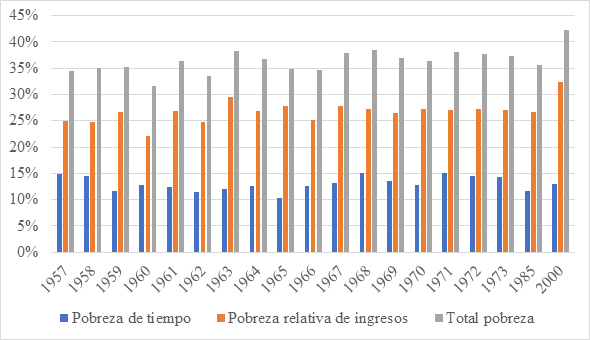

Los resultados de esta investigación se exponen en el Gráfico 1. Como es posible observar, la pobreza de tiempo de los hogares, medida como déficit temporal de cuidados, fluctúa entre un 10% y un 15% del total de los hogares entre 1957 y 1973. Esto quiere decir que, un 10-15% de los hogares no tenía tiempo suficiente para que los sujetos del cuidado puedan cuidar de sí mismos y de terceros. Para estos hogares, la carga de tiempo que significaban los niños, las personas incapacitadas para trabajar y el cuidado personal (dormir, alimentarse, etc.) era mayor que el tiempo que queda luego de trabajar de manera remunerada. En décadas más recientes, el fenómeno no era distinto. En 1985, un 12% de los hogares se encontraba en situación de déficit temporal de cuidados, mientras que en el 2000 esta cifra asciende hasta casi un 14%. Lo primero que estas cifras sugieren es que, si nos enfocamos en la estructura interna de los hogares, no podemos argumentar con seguridad que estos, en el 2000, tenían más tiempo disponible que en 1957-1973. Estos resultados son contrarios a lo que se suele argumentar en los estudios económicos. Por ejemplo, hay autores y autoras que sostienen que “desde inicios de los 90s se observa una importante tendencia a la baja en las horas trabajadas. Las horas promedio trabajadas por semana han pasado de 50 horas en 1990 a 42 horas en 2017 […] El efecto del aumento del salario real ha hecho que las personas opten por realizar actividades distintas a las laborales, entre ellas el ocio”.54 Efectivamente, si nos centramos en los individuos, las horas de trabajo promedio han disminuido, como ha quedado en evidencia en múltiples estudios. Pero si el foco está puesto en el conjunto del hogar, la disminución no es tan significativa. De hecho, el promedio de horas trabajadas a la semana por los integrantes del hogar entre 14 y 65 años era de 27.34 en 1957 y 26.13 en el 2000. Es decir, que los individuos trabajan menos de forma remunerada, pero los hogares en conjunto trabajan lo mismo. Estas cifras sugieren que el crecimiento económico experimentado en las últimas décadas no se ha traducido necesariamente en mayor disponibilidad de tiempo para los hogares.

Gráfico 1.

Porcentaje del total de los hogares en situación de pobreza de tiempo y/o pobreza relativa de ingresos (Gran Santiago, 1957-1973, 1985, 2000)

Fuente: elaboraciónpropia a partir de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Disponible en: https://documentos.microdatos.cl/.

El segundo aspecto que es importante destacar, y que está relacionado con el punto anterior, es que no hay un aumento brusco de la pobreza de tiempo de los hogares en la segunda mitad del siglo XX, como parece sugerir la sociología teórica, sobre todo la enfocada en el fenómeno de la aceleración social.55 La transición desde la denominada sociedad del ocio hacia la sociedad industriosa -el aumento en la cantidad y la intensidad del trabajo y el desmantelamiento del antiguo régimen- fue un proceso histórico que en Europa y Asia se experimentó en el siglo XVIII;56 y que en Chile ya estaba consolidado entre 1957-1973. El mantenimiento del déficit temporal de cuidados en un 10-15% en 1957-1973, 1985 y el 2000 sugiere que ya se había alcanzado el máximo histórico de industriosidad de los hogares. Sin embargo, este mantenimiento de un 10-15% del déficit temporal de cuidados se da en un contexto de notorio aumento de la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo. En Chile, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral aumenta de un 32% en 1990 a un 49% en el 2019.57 Es decir, que los hogares demandan el mismo tiempo de cuidado a la vez que las mujeres participan cada vez más del mercado de trabajo. Por lo tanto, es razonable asumir que el peso de la doble jornada de trabajo remunerado y no remunerado para las mujeres ha aumentado con el tiempo. Este aspecto vendría a reforzar la idea de crisis de los cuidados propuesta por la literatura58. En 1957-1973, las demandas de cuidado de los hogares no eran tan distintas a las del 2000, pero las mujeres tenían mucho mayor disponibilidad de tiempo para el trabajo no remunerado. Si se considera tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, es posible inferir que en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX las mujeres tuvieron mayor demanda de trabajo.

Ahora bien, la situación no es la misma para todos los hogares. Las familias de altos ingresos son capaces de comprar tiempo59 mediante el acceso a servicios pagados (como salas cunas privadas y transporte escolar) y el empleo de terceros (como empleadas domésticas). Este hecho nos conecta con el tercer aspecto importante en los resultados de esta investigación: no se puede entender la pobreza de tiempo y el déficit temporal de cuidados sin hacer mención a la pobreza de ingresos. Existe una mutua condicionalidad en el binomio dinero/tiempo: para tener dinero hay que tener tiempo, pero para tener tiempo hay que tener dinero. Las familias en situación de pobreza de ingresos, aunque tengan tiempo, tienen necesidades sin satisfacer. Por lo tanto, lo correcto al momento de analizar el fenómeno de la pobreza general es considerar tanto la pobreza de tiempo como la de ingresos. Como sostiene Arriagada, “en Chile […] las grandes desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social conformando un verdadero círculo vicioso: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad, en circunstancias que tienen menos miembros del hogar que cuidar. Aquellos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el mayor peso del trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los escasos servicios públicos y la necesidad de recurrir a cuidadoras informales”.60 En el Gráfico 1 hemos incluido una estimación de la pobreza relativa de ingresos utilizando como línea de la pobreza el 60% de la mediana de la distribución observada de los ingresos familiares per cápita. Entre 1957 y 1973, la pobreza relativa de ingresos fluctuó entre el 22 y el 29% del total de los hogares. En 1985 esta cifra se mantenía en 27%, pero en el 2000 asciende a 32%. Si se considera a los hogares en pobreza de tiempo y/o en pobreza de ingresos (pobreza total), las cifras ascienden a 32 y 38% entre 1957-1973 y a 36 y 42% entre 1985 y el 2000, respectivamente. Es decir que, salvo en 1960 y 1962, la pobreza general se ha mantenido entre un 35 y un 40% en todo el periodo que abarca esta investigación.

Las conclusiones que se pueden derivar de los tres puntos mencionados coinciden en parte con los argumentos de la literatura: la estructura etaria de los hogares y la evolución del mercado laboral en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI han creado un escenario en el cual los sujetos del cuidado -sobre todo mujeres- disponen cada vez de menos tiempo para el ejercicio del cuidado personal y de terceros. La demanda de cuidados no ha disminuido, a pesar del crecimiento económico, a la vez que las mujeres se insertan en el mundo laboral. Los innegables avances de la economía social de mercado no se han traducido entonces en mayor disponibilidad de tiempo para los hogares. El avance material de la sociedad desde mediados del siglo pasado ha tenido que ser sostenido por el peso de una doble jornada. En la época del asistencialismo estatal, los organismos públicos asumieron el papel de redistribuidor de cuidados familiares por medio de políticas de bienestar que finalmente fomentaban los roles de padre proveedor y madre cuidadora. En este contexto, el mejoramiento material de los hogares no se traducía necesariamente en menos tiempo para los sujetos del cuidado en conjunto, pues una parte importante de estos no participaba en actividades remuneradas y eran considerados formalmente -sobre todo en las políticas salariales- como cargas familiares del trabajador. Sin embargo, con el transcurso de las décadas, factores como el mantenimiento de las demandas de cuidados del hogar, el sostenimiento de la pobreza relativa y la inserción femenina al mercado laboral han creado un nuevo escenario en el que la distribución temporal de cuidados ya no puede sostenerse de la misma manera que se hacía en los años del asistencialismo. Estudios sistemáticos sobre esta materia han concluido que: “Without access to childcare, taking on a job puts close to 70 percent of women with small children at risk of time poverty.”61

Conclusiones

En esta investigación hemos intentado mostrar que la organización temporal de los cuidados en el espacio interno del hogar ha cambiado en la segunda mitad del siglo XX. Si bien las necesidades de cuidados personales, cuidado de menores y personas incapaces para trabajar no han cambiado tanto, la inserción femenina al mercado laboral ha complejizado el escenario. Si consideramos a los hogares como unidad, y no a los individuos, el crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX no se ha traducido necesariamente en más tiempo para el cuidado personal y de terceros.

Ahora bien, la reflexión ética con respecto a este problema no puede basarse en una defensa nostálgica del antiguo asistencialismo, el que -a pesar de los avances materiales que significó- terminaba fomentando los roles de padre proveedor y madre cuidadora. Creemos que el análisis histórico del cuidado debe invitar a pensar el fenómeno más como un proceso que como un conjunto de roles atribuidos a ciertos individuos, y, lo más importante, a reforzar la idea de que el cuidado está sujeto a los cambios históricos de la sociedad, por lo que nuestras definiciones debiesen intentar incorporar tanto el análisis empírico de estas transformaciones como la reflexión sobre principios universales que orienten la discusión.

Además, es importante destacar que el aumento en la tasa de participación laboral femenina en estas décadas pudo haber contribuido a una mayor demanda de tiempo y cuidados en el hogar. Sin embargo, para obtener una comprensión más completa de los cambios en la demografía de los cuidados, es necesario considerar otros factores, como los avances en materia de escolaridad, incluyendo la implementación de salas cuna, así como el crecimiento de la población adulta mayor en Chile.

Nuestro estudio ha planteado un debate importante acerca de las implicancias de la reducción de la jornada laboral y su impacto en el aumento de la disponibilidad de tiempo para las personas. Si bien en una primera lectura nuestros hallazgos sugieren que la reducción de la jornada laboral no tiene efectos significativos en el bienestar de las personas, es necesario profundizar y precisar esta afirmación en futuras investigaciones.

También sería pertinente considerar la inclusión de literatura relacionada con los avances en materia de escolaridad y el crecimiento de la población adulta mayor en relación con los cambios demográficos en los cuidados. Esto permitiría ampliar nuestra comprensión sobre la dinámica de los cuidados y no centrarnos únicamente en los sujetos receptores de los cuidados, como las mujeres.

En consecuencia, es fundamental que futuras investigaciones se enfoquen en ahondar en los debates historiográficos y considerar múltiples dimensiones para evaluar el impacto de la reducción de la jornada laboral en el bienestar y la calidad de vida de las personas.