Introdução

A atual evolução científica e tecnológica tem gerado mudanças políticas, económicas e sociais que afetam profundamente a humanidade. Neste cenário, a escola depara-se com novos objetivos e é instigada a responder positivamente às transformações sentidas pela sociedade (Caeiro, 2004). Da necessidade de os cidadãos conseguirem avaliar e participar em decisões que atingem o meio onde vivem e refletirem criticamente sobre os impactos dessas mudanças na sua vida, no final do século XX, nasce a consciencialização da urgência de promover a formação científico-tecnológica dos cidadãos (Martins et al., 2006). Para estes autores tal obrigou, e continua a obrigar, a repensar as finalidades da educação e galvanizar uma cultura para a ciência escolar assente na literacia científica, particularmente relevantes no contexto de pandemia que testemunhamos.

Paralelamente ao debate sobre as finalidades da educação em ciências, discute-se o currículo e as metodologias necessários para as alcançar (Hodson, 2003). Segundo Reis (2020), fundamentar o currículo em questões com relevância pessoal e social para os alunos, poderá fornecer a motivação ausente nas abordagens descontextualizadas e abstratas da ciência, e potenciar a construção de um entendimento relevante e significativo. Importa, pois, transitar de um currículo que é gerido de forma burocrática, para uma gestão flexível na qual o professor realiza decisões curriculares culturalmente significativas.

Diversas práticas inovadoras têm por base o socioconstrutivismo, teoria que defende que ensinar não se trata de um processo unidirecional baseado em transmitir e receber informação, mas em que o aluno constrói o conhecimento a partir do meio envolvente e da interação com o outro. O construtivismo está na base de importantes movimentos educativos, como o movimento CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), e de estratégias que procuram criar contextos propícios e atraentes para se aprender ciência, ao valorizarem uma abordagem humanizada, próxima dos cidadãos e integradora da realidade extraescolar (Fontes & Silva, 2004). Exemplos deste tipo de estratégias são a condução de pesquisas, o trabalho de grupo e a preparação de exposições científicas.

Ação sociopolítica fundamentada

A discussão de controvérsias sócio-científicas e socioambientais na escola é proposta em muitos currículos de ciências atuais. Não obstante, Hodson (2003) alerta que não basta o aluno discutir temas controversos e ser um crítico de poltrona, sendo necessário aprender a participar e experimentar a participação. Concordantemente, vários autores sugerem que o currículo escolar seja orientado para a ação sociopolítica fundamentada, ou ativismo coletivo, que se caracteriza por ser uma componente da educação para a cidadania, passar pela ação para a mudança e ser trabalhada de forma contextualizada da realidade onde se vive, envolvendo a comunidade (Alsop & Bencze, 2014; Reis, 2020).

Em educação, as iniciativas de natureza ativista implicam repensar a aula para discutir e agir sobre controvérsias sociocientíficas e socioambientais julgadas relevantes e interessantes pelos alunos (Linhares & Reis, 2020). Neste contexto, definem-se como ações realizadas por um conjunto de alunos, orientadas por valores de justiça social e ética nas interações CTSA, que permitem ampliar competências, nomeadamente de investigação e intervenção (Amaral & Linhares, 2017). A promoção de competências de ativismo, para a ação, é muito importante por potenciar a participação ativa dos cidadãos na resolução dos problemas sociais e ambientais que afetam a nossa sociedade.

Existem diversas estratégias que permitem o envolvimento dos alunos em práticas de ativismo, as quais representam oportunidades pedagógicas ricas, onde os intervenientes se unem para explorar e remodelar o seu lugar no mundo através do conhecimento e ação (Alsop & Bencze, 2010). Das possibilidades, Marques e Reis (2018) realçam a organização de grupos responsáveis pela redação e divulgação de cartas e petições ou a realização de boicotes a produtos resultantes de práticas industriais e/ou investigativas socialmente polémicas; ações de voluntariado; propostas de soluções inovadoras para problemas locais e/ou globais; realização de iniciativas de educação junto de outros cidadãos para promover a mudança de comportamentos, incluindo dos próprios alunos.

A análise de resultados enquadrados nesta área sugere que o ativismo encerra múltiplos contributos educativos. Conforme o estudo de Linhares e Reis (2020), trata-se de uma intervenção na sociedade com potencial para passar uma mensagem, provocar a mudança de postura sobre um tema e motivar para a aprendizagem. Outro trabalho relevante, da autoria de Amaral e Linhares (2017), revela que os alunos ampliaram competências transversais e assumiram um papel interventivo, envolvendo-se de forma coletiva e fundamentada.

Mas apesar das potencialidades educativas descritas, existem obstáculos à sua adoção. As dificuldades mais comumente sentidas pelos professores neste contexto são as restrições de tempo impostas por currículos sobrecarregados; encontrar o ritmo necessário para apoiar todas as iniciativas; pensar em temas controversos apropriados; e reações negativas de alguns alunos a práticas mais voltadas para fazer e colaborar (Reis, 2014). Por outro lado, o estudo de Linhares e Reis (2016) sugere que os alunos sentiram obstáculos ao nível do raciocínio, pesquisa e seleção de informação, organização do trabalho de grupo, gestão de tempo, argumentação e tomada de decisão.

Em suma, não obstante as dificuldades, há indicadores de que a efetivação do ativismo coletivo na escola contribuiu positivamente para a necessidade destacada por Conceição, Baptista e Reis (2019), de a educação passar de uma orientação passiva e técnica, que reflete a experiência escolar de muitos alunos, para um empreendimento ativo e crítico, que se estende ao longo da vida.

Exposições científicas, uma estratégia para a ação

A realização de iniciativas junto de outros cidadãos, com vista à mudança de comportamentos, é uma estratégia de ativismo concretizável, por exemplo, através de exposições feitas por alunos (Reis & Marques, 2016). No entender de Hawkey (2001), planear, construir e apresentar exposições científicas permite conceptualizar a ciência como um processo, em vez de produto. A preparação de exposições científicas pelos alunos encerra, pois, potencialidades tanto em termos de aprendizagem dos conteúdos, processos e natureza da ciência, como fomenta a ampliação de competências essenciais ao cidadão do século XXI (Reis & Tinoca, 2018). Destacam-se as competências de ativismo, pesquisa e seleção de informação, autonomia e responsabilidade, resolução de problemas, comunicação, argumentação e pensamento crítico em virtude da necessidade de compreenderem um novo tema (Esperto, 2013; Marques & Reis, 2018).

Outros contributos são a sensibilização para um tema e a criação de um ambiente de aprendizagem motivador, significativo e interativo para alunos e visitantes. Em termos de caraterísticas, a construção de uma exposição dinâmica e interativa, em vez de estática e acabada, poderá facilitar o diálogo e confronto de perspetivas entre participantes. Para Reis e Tinoca (2018), a participação ativa de alunos e visitantes na exposição é valiosa e transforma ambos em aprendentes e ativistas. Tal significa que, ao experienciá-la, a pessoa é envolvida em interações sociais com outros visitantes e com os alunos. Para facilitar a interação, Marques (2016) propõe a obtenção de respostas através de diferentes níveis de interatividade (hands-on, minds-on e heart-on) e que os materiais realizados e apresentados pelos alunos desafiem a comunidade a colaborar, refletir, questionar, discutir e deixar um rasto de atividade para visitantes futuros.

Com base no trabalho de Lisbôa, Bottentuit, Junior e Coutinho (2009), entende-se que o recurso às redes sociais e ferramentas da Web 2.0 pode ser particularmente eficaz na preparação de exposições interativas, na medida em se fomenta a partilha de conhecimentos entre usuários em rede, tornando os alunos produtores de informação, ao invés de simples consumidores. Os blogues são um exemplo de meio colaborativo útil à preparação de exposições interativas uma vez que, conforme a definição de Espírito-Santo e Reis (2013), são espaços de intercâmbio, colaboração e discussão, passíveis de se usar para a realização de debates e divulgação de projetos escolares. Para os mesmos autores, por se tratar de um serviço on-line, o blog pode ser consultado a partir de qualquer ponto do mundo com acesso à internet. Esta também é uma vantagem da exposição virtual, que ao divergir do conceito mais tradicional de exposição física, alberga um forte potencial (Reis & Marques, 2016).

As exposições podem ser físicas ou virtuais, havendo vantagens e desvantagens inerentes a cada formato. Porém, no geral, a sua construção costuma estender-se a várias aulas e delimitar-se a três etapas principais, coincidentes com as etapas da metodologia do trabalho de projeto: a) etapa de arranque e planificação ou pré-produção da exposição, que inclui a pesquisa e o design; b) etapa de desenvolvimento do projeto ou produção da exposição, para implementar o plano e colocar as ‘mãos à obra’ na construção dos objetos/artefactos; e c) etapa de conclusão e avaliação final ou pós-produção da exposição, onde o foco se deve direcionar para a obtenção de feedback do público, que possibilite a reflexão sobre os pontos fortes e fracos da prática e, em função destes, as possibilidades de melhoria em ações futuras (Marques, 2016; Rangel, 2002). Conceber um projeto implica criar condições para que os alunos participem ativamente no processo, com responsabilidade, autonomia e poder de decisão. Por esta razão, importa negociar objetivos e critérios, planear e calendarizar, definir modos de ação, recolher dados, organizar e divulgar informação e refletir sobre os percursos do projeto e efeitos por ele gerados (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002).

No fundo, as exposições são oportunidades de os alunos informarem, alertarem e envolverem outros cidadãos no tema investigado, discutindo e propondo soluções para problemas sociais que os podem afetar diretamente. No decorrer do processo, os participantes são confrontados com a necessidade de construir conhecimento e reunir evidências que suportem argumentos científicos e conclusões próprias. Tal poderá impulsionar a alteração das suas perceções e comportamentos face à ciência, tecnologia e aos problemas sociais abordados (Garcia-Bermúdez, Reis & Vázquez-Bernal, 2014). As práticas ativistas reúnem assim condições ideais para fomentar o autoconhecimento dos alunos enquanto relevantes agentes de mudança e sua aceitação, na escola e na sociedade, como ‘cidadãos’ do presente, por oposição à errónea ideia de ‘futuros cidadãos’ (Linhares & Reis, 2020; Reis, Tinoca, Baptista & Linhares, 2020).

Metodologia

A presente investigação procurou dar resposta à questão-problema central: Quais os contributos educativos do envolvimento de alunos de Biologia do 12.º ano numa iniciativa de ativismo coletivo fundamentado sobre imunidade e controlo de doenças?, e aferir sobre as competências ampliadas pelos jovens, dificuldades sentidas no processo e a apreciações dos participantes envolvidos.

O estudo desenvolveu-se num Agrupamento de Escolas localizado no centro de Lisboa, o qual se caracteriza pela participação ativa de estudantes, famílias e comunidade, na vida escolar. Os participantes alvo são uma turma de 28 alunos com idades entre os dezasseis e os dezoito anos, dos quais 19 são raparigas e 9 são rapazes. Todos os alunos possuem acesso a computadores e ligação à internet em casa, estando a maioria habituada a aulas que não se limitam à transmissão de conteúdo, mas a atividades de considerável grau de abertura, como iniciativas que envolvem intervenção na escola.

Para responder às questões de investigação, seguiu-se um paradigma interpretativo, adequado a um estudo realizado em pequena escala e que envolveu fenómenos sociais complexos associados ao contexto escolar. No âmbito do paradigma descrito, optou-se por uma abordagem qualitativa e a modalidade para a recolha de dados foi a investigação sobre a prática.

Quanto às técnicas de recolha de dados, como destaca Ponte (2002), o importante não é recolher uma grande quantidade de dados, mas informação de confiança. Posto isto, optou-se por instrumentos diversificados, no sentido de se reunir informação de natureza diversa e passível de complementar. Destacam-se os inquéritos por questionário, a observação participante e a análise documental - técnicas usuais de recolha de dados qualitativos segundo o mesmo autor. A recolha de dados realizou-se ainda a partir de diálogos informais com outros docentes, funcionários e os próprios alunos.

O inquérito por questionário possibilitou a recolha de dados estruturados junto de um elevado número de participantes, através da aplicação de um conjunto de questões iguais, o que simplificou a comparação e análise das respostas (Cohen, Manion & Morrinson, 2005). Os questionários foram utilizados em vários momentos da intervenção. Inicialmente, o teste diagnóstico permitiu a identificação das conceções alternativas dos alunos sobre o tema. Nesta fase inicial, também se aplicou um questionário standard sobre ativismo, novamente preenchido no final da intervenção por forma a se analisar o impacto da ação sociopolítica nas perceções da turma. No decorrer do processo, os questionários permitiram monitorizar a ação docente e recolher dados sobre as aprendizagens, dificuldades, apreciações e sugestões dos alunos. De acordo com Reis e Tinoca (2018), obter o feedback dos visitantes sobre a exposição permite avaliar o impacto da iniciativa nos outros e, assim, estimular os alunos a refletirem sobre a sua ação e o seu papel enquanto cidadãos. Por este motivo, aplicou-se um questionário de apreciação a todos os destinatários da prática ativista.

Por ocupar um lugar privilegiado na investigação em educação (Ludke & André, 1986), as técnicas de observação, naturalista e descritiva, pautaram a intervenção. A observação foi participante quanto à posição do observador, o que implicou que o professor partilhasse papéis e hábitos com o grupo observado, assumindo um lugar privilegiado à obtenção de mais informação e de conhecimento profundo (Mónico, Alferes, Castro & Parreira, 2017). O estudo abrangeu observações estruturadas, realizadas em momentos específicos da intervenção através de grelhas de observação, e observações não estruturadas, que constituíram um diário de bordo, utilizado continuamente para descrever e refletir sobre a dinâmica e funcionamento das aulas lecionadas.

Por fim, a análise de documentos produzidos pelos alunos, individuais ou de grupo, permitiu compreender a forma como interpretaram novos conceitos e os integraram na sua estrutura cognitiva, as aprendizagens e competências desenvolvidas, assim como as dificuldades e apreciações sentidas. Esta análise baseou-se no balanço da avaliação dos produtos elaborados pela turma, no diz respeito a parâmetros como a correção científica, mobilização de conhecimento, capacidade de suscitar o ativismo, organização e estética, entre outros.

A utilização integrada das técnicas de recolha de dados descritas exigiu um minucioso processo analítico (Aires, 2011), dos gráficos construídos a partir das respostas aos questionários, dos registos observados e do conteúdo dos trabalhos da turma. A informação recolhida foi reduzida e submetida a uma análise de conteúdo categorial, através da qual se geraram categorias em função dos objetivos do estudo e se compararam diferentes unidades de informação para se detetar regularidades (Bardin, 2009), permitindo cruzar e interpretar os dados e gerar conclusões.

Detalhamento das atividades

Após uma abordagem geral à Unidade, a pré-produção, produção e pós-produção da exposição concretizaram-se ao longo de 8 aulas, focadas no tema principal da iniciativa - desequilíbrios e doenças. Este período foi marcado pelo trabalho autónomo em pequenos grupos de três e quatro elementos, pelo acompanhamento do professor e por momentos de avaliação contínua. No Quadro 1 encontra-se descrita a sequência didática esquemática da intervenção.

Quadro 1

Sequência didática esquemática.

| Aulas | Breve descrição das atividades |

|---|---|

| Cooperação | - Abordagem geral à Unidade 3 - Imunidade e controlo de doenças. |

| Etapa de pré-produção da exposição | |

| Aula 1 Envolver | - Identificação dos conhecimentos prévios dos alunos; - Preenchimento do questionário standard sobre ativismo; - Envolvimento dos alunos no tema, através de relatos reais; -Imunidade como chave para a saúde individual, escolar e pública. |

| Aula 2 Explorar | - Discussão sobre finalidades e características da ação sociopolítica; - Visualização de exemplos desenvolvidos em outros locais; - Negociação de objetivos, temas, datas, etapas e critérios. |

| Aula 3 Explorar | - Formulação das questões estruturantes do trabalho de grupo; - Início da etapa de pesquisa em fontes de natureza diversa. |

| Aula 4 Explorar | - Pesquisa e seleção de informação sobre as questões-problema; - Redação do texto científico e construção do mapa mental em grupo; - Orientações para a etapa de planificação e design da exposição. |

| Aula 5 Explicar | - Apresentação das propostas de design e conclusões dos grupos; - Troca de ideias entre grupos e possível redesign; - Preenchimento do questionário de monitorização; - Orientações para a etapa de produção da exposição. |

| Etapa de produção da exposição | |

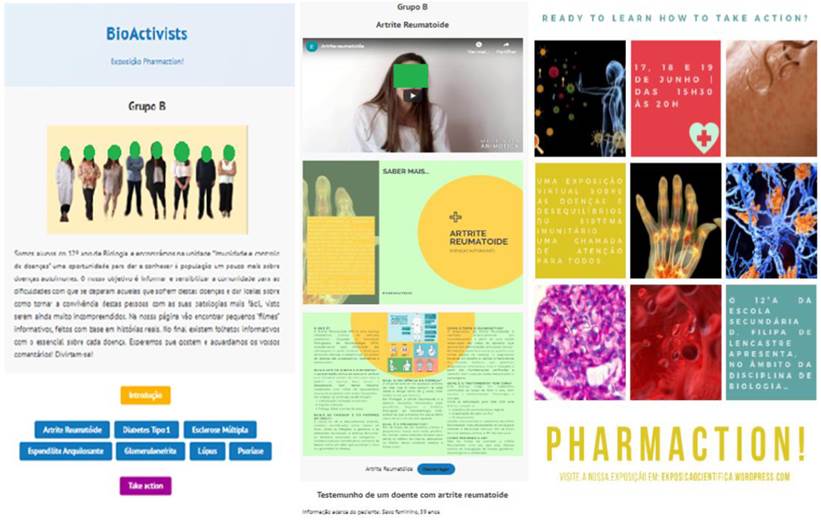

| Aula 6 Elaborar | - Construção dos produtos finais a integrar na exposição (Figura 1); - Divulgação da exposição Pharmaction; - Sessão de apresentação intraturma dos produtos finais: - Partilha de ideias, dúvidas e sugestões. |

| Aula 7 Elaborar | - Continuação da divulgação da exposição Pharmaction; - Continuação da sessão de apresentação intraturma: - Partilha de ideias, dúvidas e sugestões. |

| Pharmaction Partilhar Capacitar | - Dinamização da exposição por turnos, ao longo de três dias; - Fóruns on-line pautados por opiniões, questões e partilha; - Preenchimento, pelos visitantes, do questionário sobre a exposição; Disponível em: https://exposicaocientifica.wordpress.com/ |

| Etapa de pós-produção da exposição | |

| Aula 8 Avaliar | - Preenchimento dos questionários finais; - Reflexão sobre a exposição: - Pontos fortes, pontos fracos e formas de melhorar; - Auto e heteroavaliação e discussão da avaliação final. |

Resultados e discussões

Competências ampliadas pelos alunos

A participação da turma no planeamento e elaboração da Pharmaction pretendia promover o ativismo e o desenvolvimento de competências descritas pelo Ministério da Educação (2017). Pela análise do Gráfico 1, é possível constatar que os alunos consideram ter ampliado principalmente competências de pesquisa e seleção de informação, seguindo-se o saber científico e tecnológico, espírito crítico e criativo, autonomia, responsabilidade, cooperação, comunicação e o uso das TIC, que consideram “muito relevante no século XXI”. Tais resultados são coerentes com a bibliografia apresentada (Esperto, 2013; Marques & Reis, 2017).

De um modo geral, o Gráfico 1 sugere que o contexto pandémico não afetou o desenvolvimento de competências. Note-se que alguns elementos da turma, usualmente mais tímidos nas aulas presenciais, mostraram mais iniciativa para participar nas aulas on-line, sendo uma possível explicação, como escreveu um aluno, por não estarem “em frente da turma” terem “mais facilidade em fazer perguntas e participar”. Em contrapartida, alunos habitualmente interventivos acharam “mais difícil participar” e que à distância a “participação e assiduidade podem estar comprometidas por problemas técnicos”.

Embora não conste no gráfico anterior, todos os alunos concordaram ter promovido o ativismo através da exposição e, na minha ótica enquanto docente, as competências enquadradas neste domínio foram as mais ampliadas pelo grupo. A análise das respostas ao questionário standard sobre ativismo é coerente com a literatura consultada (Garcia-Bermúdez, Reis & Vázquez-Bernal, 2014), ao evidenciar que a iniciativa teve um impacto positivo nas perceções e atitudes dos alunos face à ciência e tecnologia, aos problemas sociais abordados e ao seu papel como cidadãos, estando mais cientes do seu direito de formular opiniões fundamentadas e tomar decisões: “Enquanto cidadãos temos uma opinião”, afirmaram na última aula. No final da intervenção, um maior número de alunos concordou totalmente que deve participar em iniciativas que contribuam para a resolução de problemas do local onde vive e, no geral, já conhecem mais formas de o fazer e de influenciar as decisões da comunidade sobre problemas sociais relacionados com assuntos CTSA (Gráficos 2 e 3). Um aluno acrescentou ter ajudado outros cidadãos a “descobrir maneiras de ajudar na sua comunidade”.

Gráfico 2

Respostas iniciais dos alunos: Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas CTSA.

Gráfico 3

Respostas finais dos alunos: Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas CTSA.

Em termos de aprendizagens do currículo, os alunos revelaram, além de todos concordarem, terem compreendido os principais conceitos e conteúdos transversais à Unidade 3. Esta aprendizagem foi significativa na medida em que ideias erróneas que traziam sobre o tema, identificadas no teste diagnóstico, foram desconstruídas através da elaboração dos trabalhos. Das atividades enquadradas na estratégia central, a turma achou que as que mais contribuíram para a sua aprendizagem foram a leitura de relatos verídicos, a pesquisa individual, a construção do produto final e o trabalho de grupo.

Aprendizagens no âmbito da educação para a saúde foram evidentes no entendimento, demonstrado pelo grupo, de que a saúde é uma responsabilidade compartilhada e área propícia à participação coletiva: “Aprendi que não só cada cidadão/indivíduo têm poder/voz para ensinar e influenciar outros cidadãos através iniciativas deste tipo, mas também aprendi que é possível agir no sentido de melhorar as condições e qualidade de vida da nossa comunidade e das várias pessoas (com diferentes dificuldades) nela inseridas”. Na ótica de Henriques e Mafra (2006), importa os jovens terem a perceção de que não cabe apenas aos especialistas e ao Estado resolverem e intervirem em questões de saúde, no sentido de não se limitarem a agir em prol dos seus interesses pessoais.

Ao refletirem sobre a relevância e transferibilidade das aprendizagens e competências desenvolvidas, os alunos reconheceram-nas como aplicáveis ao seu quotidiano e úteis ao seu futuro ou formação enquanto cidadãos do século XXI: “fiquei a saber de muito mais coisas, preparou-me para o futuro e com certeza que vou levar para o resto da minha vida”.

Dificuldades sentidas pelos alunos

Os alunos sentiram dificuldades nas várias etapas do projeto, as quais são coincidentes com os obstáculos descritos por Linhares e Reis (2020), como sendo comuns a este tipo de prática. Uma das maiores dificuldades sentidas pela turma foi o trabalho de grupo, tendo sido identificados dois fatores principais que a agravaram. Por um lado, o facto da intervenção ser à distância e não existir uma “interação com os (…) colegas em ambiente de sala”. Por outro lado, consideraram ser “complicado o trabalho à distância quando não se conhece as pessoas”, tendo em conta que foram formados grupos heterogéneos.

Na fase de pré-produção, além da dificuldade de trabalhar em grupo, a turma sentiu complicações inerentes à natureza e organização da iniciativa, à iniciação do projeto e à pesquisa e seleção de informação. Outras dificuldades, menos frequentes, dizem respeito a “relacionar o trabalho com a matéria”, escrever um texto “coerente e cientificamente correto”, “utilizar componentes informáticas” e comunicar com os docentes sobre as dificuldades sentidas.

No final, a turma foi novamente questionada sobre as adversidades que, no geral, sentiu ao envolver-se no projeto. Além das já referidas, destacaram dificuldades próprias da fase de produção e pós-produção da exposição, como a construção do produto final, dinamização dos fóruns de discussão e comunicação entre grupos. No Quadro 2 apresentam-se algumas soluções encontradas pelos alunos para conseguirem ultrapassar os obstáculos descritos.

Quadro 2

Como os alunos consideram ter ultrapassado as dificuldades.

Contudo, cinco alunos pensam não ter superado em pleno as dificuldades, por ser complicado gerir o tempo em quarentena, não conseguirem que o seu grupo trabalhasse ou não poderem estar presencialmente com os colegas. Uma solução que podia facilitar o trabalho à distância, e ajudado os alunos a colmatar algumas complicações, era ter reunido com todos os grupos de trabalho, e não só com os que solicitaram, de modo a melhor acompanhar a sua dinâmica e orientar o seu trabalho. Mais momentos de auto e heteroavaliação poderiam ainda ter facilitado a monitorização do processo e estimulado a reflexão dos alunos sobre o seu papel no mesmo. Ainda assim, todos concordaram ter persistido face às dificuldades sentidas nas várias etapas (Gráfico 4).

O Gráfico 4 é coerente com o positivo resultado da exposição e com as observações que realizei durante o processo, reveladores de que as dificuldades foram, no geral, colmatadas. Para tal, os alunos colaboraram num novo meio, comunicaram, pesquisaram e tentaram organizar-se, com empenho, em equipa “através do meu grupo e de outros” e com a essencial “ajuda da professora”. Por fim, acredito que familiarizar os alunos com este tipo de metodologia ao longo do seu percurso escolar pode contribuir para que obstáculos como os descritos sejam mais facilmente superados.

Apreciação geral dos participantes envolvidos

A turma gostou de participar no projeto, à exceção de um aluno que achou a “ideia interessante, mas mal situada temporalmente”, propondo que se devia “ter realizado no 2.º período ou sobre outro tema que não implicasse tanto tempo e dedicação”. Segundo Marques e Reis (2018), quando as exposições têm lugar no final do ano letivo, é mais difícil os alunos se focarem, por ser um intenso período de avaliação e conclusão de trabalhos. Assim, é uma sugestão de melhoria a realização de projetos como a Pharmaction em períodos não coincidentes com a fase de exames nacionais.

Porém, numa escala a variar entre 1 e 10, todos os alunos classificaram o seu empenho e interesse como sendo superiores a 5. A título de exemplo, destaco o e-mail: “Depois de tanta dedicação ficamos felizes (…)”, o interesse demonstrado quando um aluno disse “Os colegas querem estar na Pharmaction” ou os dias de exposição em que pediram para continuar as discussões on-line, mesmo após o turno terminar. Silva (2017) alega que manifestações como as exposições, baseadas em projetos elaborados durante o ano, incentivam novas aprendizagens nos alunos, despertam a curiosidade e imaginação e estimulam o desejo de aprender. De facto, a turma achou a estratégia desafiante (Gráfico 5) e uma forma interessante de aprender ciência (Gráfico 6).

Outras mensagens enviadas pelos alunos no fim do ano corroboram a positiva apreciação que se tem vindo a apresentar: “Obrigada por tornar o meu ano letivo mais divertido e diferente”; “Fiquei muito contente com o trabalho que fez com esta turma”. O balanço sobre a Pharmaction sugere que a experiência contribuiu para que mais alunos se sentissem motivados para planear e construir uma exposição científica no final da intervenção (Gráficos 7 e 8). Tais resultados vão ao encontro dos dados apresentados por Linhares e Reis (2020), a propósito da motivação para a aprendizagem que estas iniciativas podem proporcionam.

Gráfico 7

Respostas iniciais dos alunos sobre se planear e construir uma exposição científica os motiva.

Gráfico 8

Respostas finais dos alunos sobre se planear e construir uma exposição científica os motiva.

Apesar do balanço ser muito positivo, os alunos especificaram o que menos gostaram (Quadro 3) e mais gostaram na iniciativa experimentada (Quadro 4).

Quadro 3

Principais aspetos que os alunos mais gostaram na Pharmaction.

Os alunos refletiram sobre as vantagens e desvantagens da exposição ser virtual, concluindo que existe um vasto potencial, como as pessoas terem “mais confiança para vir comentar”, haver um maior número de visitas e os materiais poderem ser explorados de forma mais “profunda”. As vantagens identificadas pelos alunos vão ao encontro das apresentadas no estudo de Reis e Marques (2016), tendo vários alunos sentido que a iniciativa “superou as expetativas”, por não esperarem “tanta gente”, incluindo visitantes da Finlândia, Estados Unidos da América e Brasil. Contudo, muitos acharam ser “melhor estar com pessoas que em frente ao computador”, pelo que a forma de dinamização e impacto da Pharmaction, comparativamente a exposições físicas, foi o aspeto menos apreciado.

A falta de comunicação entre alunos do mesmo grupo, ou entre grupos, foi outro dos pontos considerado negativo. Novamente, seis alunos sugeriram preferir ter escolhido o seu grupo e cinco alunos que, a repetir a experiência: “Reunir-me-ia com o(s) grupo(s) cujo tema coincidisse com o do meu”. Alguns alunos também referiram não gostar de se sentir perdidos em certas etapas, por não estarem “habituados a fazer trabalhos desta forma” ou por não existir tempo para realizar o trabalho exigido. Tais aspetos coincidem com dificuldades antes analisadas.

Sobre o que faria diferente, num período de adaptação ao registo on-line, importava simplificar o trabalho, com base no tempo e recursos disponíveis. Note--se que à semelhança de outros grupos, o grupo D optou por simplificar a ideia inicial e realizar um website por acharem que o “pouco tempo (…) não iria ser o suficiente para fazer um filme com qualidade (…) à distância”. Enquanto docente, podia ter incentivado a aceitação de que as expetativas, processos e produtos do ensino a distância são distintos do presencial, no sentido de evitar frustrações, stress e alguns dos pontos negativos destacados.

Quanto ao que menos gostou, um aluno achou a exposição “uma excelente ideia” e que “apesar de trabalhosa (…) foi compensadora (…) desafiante em tempos, mas com resiliência e auxílio foram ultrapassadas quaisquer dificuldades”, sendo destacados inúmeros pontos positivos (Quadro 4).

Quadro 4

Principais aspetos que os alunos menos gostaram na Pharmaction.

O aspeto que os alunos acharam mais positivo foi o que aprenderam e como aprenderam: “forma orgânica e através de produtos feitos por nós”. Valorizaram as competências ampliadas, principalmente ao nível do ativismo, referindo ser “bom saber que estamos a fazer a diferença e a alertar a população!”. Como realçam Rey, Carette, DeFrance e Kahn (2005), quando a aprendizagem ultrapassa a realidade escolar e lhe é atribuída uma função social, o aluno sente-se orgulhoso: “Gostei de como uma turma de 12.º ano (…) se conseguiu juntar e tornar esta exposição possível”.

Quanto à natureza da iniciativa, quatro alunos destacaram ser positivo “aprender a trabalhar com um novo meio” e a “sair da zona de conforto”. Alguns apreciaram o facto de o projeto não ser “um trabalho convencional”, mas antes “diferente do que alguma vez fiz”. A turma achou a estratégia uma forma única, significativa - “Desta exposição levo conteúdo que não esquecerei” - e “muito mais eficiente e divertida lecionar”, além de cativante por espelhar a relevância e “impacto do que se estuda na nossa vida”. Alguns consideraram que a participação na iniciativa potenciou a sua capacidade de organização, utilização das TIC, comunicação e trabalho em equipa, podendo melhorar a relação entre alunos e com o docente, como também eu senti e descrevi no diário de bordo.

Tendo em conta as potencialidades reconhecidas, a totalidade dos alunos referiu que se voltaria a envolver em projetos como a Pharmaction: “vi o potencial que iniciativas do género têm, pelo que gostaria de participar numa outra”. A análise dos Gráficos 9 e 10 indica que, ao contrário do que foi verificado inicialmente, no final do projeto, todos concordaram serem capazes de planear e construir uma exposição científica. O envolvimento no projeto parece assim ter contribuído para o aumento da confiança dos jovens na estratégia e em si próprios - “está mais do que provado que podemos fazer a diferença” - o que poderá facilitar a sua futura participação em ações sociopolíticas.

Os alunos acharam que a exposição teve o impacto pretendido, incentivando à mudança de atitudes sobre o tema, como é notório nas citações: “fizemos os visitantes questionarem-se, reverem os seus comportamentos e darem atenção ao problema”; “tornámos a nossa comunidade num local melhor ao promover o conhecimento, a inclusão, a empatia e a mudança!”; “Já nem falando dos visitantes mesmo para nós turma, ainda bastante jovens, é sempre importante estimular o ativismo e conjugá-lo com a aprendizagem”. Como tal, no final da intervenção, a turma considerou-se capaz de influenciar as decisões e ações de outros cidadãos sobre assuntos CTSA, perceção que evoluiu com a sua participação no projeto (Gráficos 11 e 12).

Gráfico 11

Respostas iniciais dos alunos sobre se ao desenvolver exposições científica conseguem influenciar decisões e comportamentos de outros cidadãos.

Gráfico 12

Respostas finais dos alunos sobre se ao desenvolver exposições científicas conseguem influenciar decisões e comportamentos de outros cidadãos.

Ao confrontar a opinião de alunos e visitantes, e concordantemente com o estudo de Amaral e Linhares (2017), notou-se que, em comum acordo, os últimos acharam as exposições científicas uma boa forma de alertar a comunidade para temas relevantes e atuais e que, através destas iniciativas, os alunos podem influenciar decisões e comportamentos de outros cidadãos sobre assuntos CTSA (Gráfico 13).

Gráfico 13

Respostas dos visitantes sobre se através de exposições científicas, os alunos podem influenciar decisões e comportamentos de outros cidadãos (N=27).

Quando questionados sobre se a visita alterou a sua perspetiva e incentivou à ação e mudança de comportamentos, de facto, de vinte e sete visitantes, onze concordaram totalmente, quinze concordaram parcialmente e um discordou parcialmente. Alguns dos visitantes especificaram o que mudou:

Outros comentários expressos nos fóruns on-line sugerem a mudança de perspetiva e a intenção de os visitantes começarem a agir: “certamente prestarei mais atenção às minhas ações no futuro”; “Achei interessante a atenção e destaque que deram à forma como podemos contribuir para a segurança das pessoas (…) Sou mãe, e nunca tinha pensado que (…)”. Tais resultados corroboram o potencial destacado por Azinhaga, Marques, Reis, Tinoca e Baptista (2017), de as exposições permitirem consciencializar a comunidade para determinado tema. Todos os visitantes concordaram ser possível aprender ciência através de uma exposição preparada por alunos e que a Pharmaction os ajudou a compreender a temática abordada, tendo mais de 80% concordado totalmente com ambas as afirmações. Tal como solicitado aos alunos, os visitantes especificaram o que mais e menos gostaram na exposição (Quadro 5).

Quadro 5

O que os visitantes mais e menos gostaram na Pharmaction (N=15).

Os visitantes apreciaram muito a exposição, os trabalhos dos alunos e a informação disponibilizada, que consideraram simultaneamente desafiante e “fácil de interpretar”. A esta apreciação junta-se o facto de os jovens terem respondido de forma esclarecedora, fundamentada e completa aos tópicos aprofundados durante as discussões. Quanto ao que menos gostaram, um visitante referiu a repetição de informação e outro a extensão dos textos apresentados. Na aula de pós-produção, a turma refletiu sobre a necessidade de uma “maior coordenação entre os grupos” para evitar “alguma repetição da informação”. Outra solução seria permitir a investigação sobre qualquer tópico que achassem interessante e significativo enquadrado num tema mais abrangente, como Imunidade.

Por fim, quanto à utilização da tecnologia, os visitantes concordaram que as TIC tornam as exposições mais interessantes (Gráfico 14) e 96% dos alunos que estas são uma boa ferramenta para ajudar a desenvolver exposições científicas (Gráfico 15). Conclui-se que, no contexto estudado, e como preconiza a investigação de Garcia-Bermúdez, Reis e Vázquez-Bernal (2014), o recurso a ferramentas da Web 2.0 foi particularmente eficaz no desenvolvimento da iniciativa de ativismo.

Gráfico 14

Respostas dos visitantes sobre se as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) permitem construir exposições científicas mais interessantes (N=27).

Considerações finais

Os resultados permitem concluir que, no contexto estudado, a iniciativa de ativismo revelou fortes contributos educativos, que se traduziram principalmente em aprendizagens e competências medulares à vivência no século XXI. Não comprometidas pelo contexto pandémico, destaca-se o desenvolvimento de competências para a ação, que desafiaram a reflexão sobre o papel dos alunos em sociedade, a sua capacidade de influenciar as decisões de outros cidadãos e sobre a relevância da cidadania ativa. Além das desenvolvidas no domínio do ativismo, os alunos ampliaram competências de pesquisa e seleção de informação, saber científico e tecnológico, pensamento crítico e criativo, autonomia e cooperação, comunicação e uso das TIC.

Em relação às dificuldades, os alunos referiram sobretudo o trabalho de grupo, tendo a maioria achado que a distância complicou a colaboração e a comunicação. No caso atípico das aulas on-line, sugeriram ser vantajoso para a dinâmica dos grupos terem sido os alunos a escolher os colegas de trabalho. Seguiram-se dificuldades na pesquisa, gestão do trabalho e, embora menos frequente, na iniciação do projeto, construção dos produtos, dinamização dos fóruns e comunicação intraturma. Porém, a turma persistiu face às adversidades sentidas, sendo o interesse demonstrado e o positivo resultado da exposição, indicadores de uma superação bem-sucedida.

A condução de pesquisas permitiu que a turma mobilizasse o que aprendeu na construção de materiais que foram o mote de discussões, reflexões, procura de soluções e mudança de comportamentos. Desta forma, e face às orientações para o ensino a distância, o contacto em rede foi mantido e as situações de isolamento prevenidas. No geral, revelaram preferir estratégias que motivaram a descoberta autónoma dos temas, aos momentos mais expositivos da matéria. A turma achou a estratégia implementada uma boa abordagem à Unidade 3 e uma forma desafiante de aprender ciência, promotora de aprendizagens significativas e aplicáveis à sua vida, além de no âmbito da educação para a saúde. À exceção de um aluno, que achou a iniciativa interessante, mas mal situada temporalmente por decorrer no fim do ano, todos gostaram de participar no projeto.

Na ótica de alunos e visitantes, a Pharmaction teve o impacto pretendido, sendo um meio possível para os jovens influenciarem as atitudes e decisões da comunidade sobre problemas que a afetam. A apreciação dos participantes foi muito boa, embora existam pontos positivos e negativos a destacar. Os alunos gostaram sobretudo de desenvolver aprendizagens úteis à sua vida, promover o ativismo, trabalhar em grupo e pesquisar. Já os visitantes apreciaram a clareza e qualidade da informação, os trabalhos realizados pelos alunos e a exposição em si, concordando que as TIC a tornaram mais interessante. As TIC também foram consideradas pela turma uma boa ferramenta para ajudar na construção do projeto. Quanto aos aspetos negativos, os alunos mencionaram preferir o contacto presencial com a comunidade. Respostas menos comuns apontaram a dificuldade em comunicar e colaborar, falta de orientação e o excesso de trabalho e tempo envolvidos. No caso dos visitantes, as críticas apontaram o excesso e repetição de informação, o que podia ter sido contornado através de uma comunicação eficaz entre grupos, incentivada e mediada pelo docente.

Embora o cariz coletivo e interventivo da iniciativa possa ter parecido, à primeira vista, incompatível com o ensino on-line, foi valioso não abdicar da estratégia, havendo soluções para a sua realização virtual. No contexto da pandemia, o desenvolvimento uma prática de ativismo sobre imunidade e controlo de doenças foi muito relevante para a compreensão de que o conhecimento científico e tecnológico nos ajuda, como sociedade, a melhor ultrapassar momentos como este e para incentivar os alunos a divulgarem informação, mobilizarem a comunidade e, aliados a outros cidadãos, adotarem comportamentos responsáveis em prol do bem-estar coletivo. É uma sugestão que se avance em estudos nesta linha de investigação, por exemplo, envolvendo alunos do Ensino Básico ou alunos à partida desmotivados para a aprendizagem na estratégia, ou trabalhando o ativismo de forma transdisciplinar.