Introducción

El suicidio es un problema de salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que equivaldría a decir que en el mundo cada 40 segundos una persona se suicida, con una tasa de mortalidad anual global de 10,7 por 100.000 habitantes/ año (1). Según el Estudio de Carga de Enfermedad de 2010, se ha registrado un cambio en la epidemiología de la mortalidad mundial pues en la década de 1990 las principales causas eran por enfermedades trasmisibles, nutricionales, neonatales y maternas, en tanto que en el 2010, lideraron enfermedades no transmisibles, violencia interpersonal y suicidio (2). Aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida, es una de las principales maneras de muerte en edades económicamente productivas, por lo que genera altos costos por la pérdida de años laborales y las secuelas que se generan en allegados (3,4). El suicidio es una de las principales causas de años de vida potenciales perdidos (AVPP), un indicador que refleja la pérdida que sufre la sociedad debido a muertes prematuras y da idea de lo problemático de un fenómeno en salud pública (5,6). Por eso la OMS declaró un imperativo global la reducción del suicidio y ha instado a estados miembros a patrocinar la investigación en el tema y planear e implementar estrategias para ello (7).

La conducta suicida comprende un espectro que va desde el intento de suicidio, comportamiento iniciado por el mismo individuo con la intención de morir y que puede ser potencialmente dañino, pero sin resultado fatal; hasta el suicidio, que es el acto en el que intencionalmente se termina con la propia vida (8). Se trata de un fenómeno complejo que resulta de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que operan en el nivel individual, familiar, comunitario y social y que interactúan entre sí (9). Por estas razones no existe una única explicación para el suicidio, sino que se trata de una combinación de elementos que difiere entre individuos. Es posible encontrar personas con antecedentes de intentos suicidas, con síntomas psiquiátricos y antecedentes familiares de trastornos mentales e individuos sin ningún antecedente que imprevistamente se suicidan (10). Dentro de los factores de riesgo que se reportan con mayor frecuencia en la literatura se encuentran: género masculino, estado civil viudo y separado, minorías étnicas, sexualidades no hegemónicas, acceso a armas, antecedentes familiares de suicidio, personalidad impulsiva, vivienda rural, así como la ocurrencia de eventos vitales estresantes, tales como dificultades económicas, diagnóstico de enfermedades y separación de pareja (11-15). Uno de los factores más importantes de suicidio es el intento de suicidio previo y la presencia de un trastorno mental, principalmente depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y trastornos por consumo de sustancias (16-18).

Bajo una perspectiva de salud pública, una de las bases para la elaboración de modelos de prevención del suicidio es la vigilancia epidemiológica. Con ella se obtienen los datos para describir el problema y se identifican factores precipitantes con lo que se pueden proponer intervenciones que pueden evaluarse, a su vez, por el impacto en las medidas de ocurrencia (19). La vigilancia de eventos epidemiológicos puede transformarse en acciones concretas que mejoren el estado de salud de las poblaciones (20). Por ejemplo, las altas cifras de conductas suicidas llevó a planear programas de atención en salud mental en población de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) (21). En este escenario, los estudios descriptivos pueden ser útiles pues permiten determinar los patrones, la distribución y las características con las que ocurre el suicidio, lo que enriquece el conocimiento sobre el tema (11). Además, las tasas de suicidio pueden presentar variaciones geográficas, entre otras razones, por diferencias culturales y disponibilidad de los métodos; de ahí que la vigilancia epidemiológica deba hacerse de manera específica en cada localidad (22,23). El objetivo de este estudio es describir la situación del suicidio en Antioquia (Colombia) para el periodo comprendido entre 2016 y 2017.

Metodología

Estudio descriptivo de corte transversal a partir de los registros de informes técnicos periciales de necropsias y clínica forense, conocidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa (SIVELCE) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (INMLCF). Los datos se fundamentan en los reglamentos técnicos para las pericias que realiza el INMLCF, los cuales son referencia obligada para los peritos forenses. Debido al procedimiento de recolección de datos del INMLCF, se tiene presente la existencia de un subregistro en algunas variables, debido a que los datos obtenidos dependen de los informes de las inspecciones técnicas a cadáveres, los cuales no son completos en muchos casos.

Población

Se incluyeron todos los reportes de víctimas de lesiones fatales de causas externas (suicidios) objeto de estudio forense, ocurridos en el departamento de Antioquia durante 2016 y 2017 y registrados en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y el Sistema de Información de Clínica y Odontología Forenses de Colombia (SICLICO). Adicionalmente, se incluyeron los casos registrados en el sistema Registro Único de Afiliados (RUAF) no incluidos en el SIRDEC, toda vez que se disponía del respectivo número de certificado de defunción. Se excluyeron los casos duplicados.

Recolección de información

Los datos disponibles fueron registrados en los aplicativos SIRDEC y SICLICO. Mediante consultas específicas, se construyeron archivos planos en Excel que fueron organizados según las variables de persona, tiempo, lugar y circunstancias. Una vez construidos los archivos planos, se realizó su validación, contrastación, complemento de información faltante y las inconsistencias detectadas fueron corregidas en los correspondientes sistemas de información. Finalmente, se procedió a recategorizar y crear variables, y para el procesamiento de los datos se codificaron todas ellas. Se incluyeron variables sociodemográficas (edad, sexo, escolaridad, estado civil y factor de vulnerabilidad); relacionadas con el evento (razón del hecho, método o mecanismo utilizado y actividad que realizaba); temporales (año, mes, día y hora); y espaciales (subregión del departamento de Antioquia, municipio, zona y escenario del hecho lugar donde ocurrió la muerte o fue hallada la víctima).

Análisis estadístico

Se describieron los datos con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas y tasas de suicidios específicas a nivel departamental, municipal y de subregión de Antioquia. Las tasas fueron calculadas teniendo como base las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE para los periodos 2016 y 2017 (tasas de suicidios por 100 000 habitantes/año). Para el cálculo de los AVPP se utilizó la proyección anual de la esperanza de vida del DANE para los periodos 2016 y 2017 (hombres: 73,31; mujeres: 79,36) y se tuvo en cuenta los grupos quinquenales de edad. El procesamiento de la información se realizó con el software SPSS®, versión 24.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) y para la presentación de tablas y gráficos se utilizó el paquete de Microsoft Excel® versión 2013.

Resultados

En Antioquia se presentaron en total 425 suicidios durante 2016 y 419 en el 2017, con una tasa de suicidio de 6,50 y 6,34 por 100 000 habitantes/año respectivamente. Se calcularon 16.446,8 AVPP para el 2016 y 16.019,9 AVPP para el 2017. La tasa de suicidio fue mayor en hombres que en mujeres con una razón de 4,5 a 1. En 2016, los grupos de edad con mayor incidencia fueron 18 a 19 años en hombres y 15 a 17 años en mujeres; y en 2017, 20 a 24 años en hombres y 18 a 19 años en mujeres (Tabla 1). Con respecto a la escolaridad, se tuvo información en la mayoría de los casos, los cuales se concentran en la básica primaria, secundaria y media. La mayoría de los casos tenían como estado civil soltero (cerca del 45 %), seguido por unión libre y casado, en tanto que menos del 1% eran viudos.

Tabla 1

Distribución de la frecuencia del suicidio por edad y género en Antioquia durante los años 2016 y 2017

En lo que concierne a las características del suicidio, la mayoría de los casos se produjeron por asfixia mecánica, seguida por envenenamiento. Se estableció que el 43,3 % de los suicidios del 2016 estuvieron relacionados con algún evento desencadenante, mientras en el 2017, lo estuvieron el 40,1 % (Tabla 2). En ambos años, los conflictos de pareja fueron los más frecuentes.

Tabla 2

Distribución de la frecuencia de suicidio en Antioquia, según el método empleado y evento relacionado para el 2016 y 2017

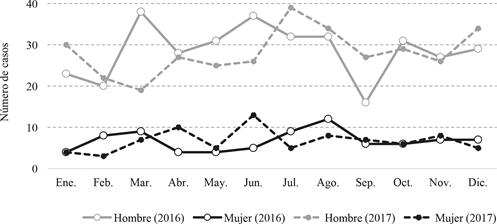

Con respecto a variables temporales, en el 2016 se registró una discreta disminución de los casos de suicidio en hombres en el mes de septiembre; por lo demás, no hay un predominio claro en alguna época del año (Figura 1). En ambos años estudiados, se insinuó una mayor frecuencia de los suicidios los días domingo (cerca del 17 % de los casos) y, solo en el 2016, lunes (18 % de los casos); para los demás días de la semana, la frecuencia osciló 10,4 % y 13,9 % en el 2016 y 10,3 % y 15,3 % en el 2017. En la hora, se observó una mayor tendencia entre las doce de la noche y las tres de la mañana.

Figura 1

Distribución de la frecuencia absoluta de suicidios en Antioquia, según el mes de ocurrencia en el 2016 y 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

En 2016 el 75,5 % de los casos se presentaron en el área urbana y el 24,5 en la rural; y para el 2017, 77,3 % y 22,7 %, respectivamente. La región con mayor número de casos fue la norte (Tabla 3). Los municipios de esta región que reportaron las tasas más altas en 2016 fueron Campamento (22,1 por 100 000 habitantes/año), San Pedro (11,1 por 100 000 habitantes/año) y Santa Rosa de Osos (11,1 por 100 000 habitantes/año); y en el 2017, Campamento (55,7 por 100 000 habitantes/año), San José de la Montaña (29,4 por 100 000 habitantes/ año) y Santa Rosa de Osos (21,9 por 100 000 habitantes/año). En 2016, el Área Metropolitana fue la segunda región con más casos, principalmente Caldas (12,7 por 100 000 habitantes/año) y La Estrella (11,1 por 100 000 habitantes/año), mientras que en 2017 fue el occidente, específicamente Dabeiba (25,9 por 100 000 habitantes/ año), Caicedo (24,0 por 100 000 habitantes/año) y San Jerónimo (23,4 por 100 000 habitantes/año).

Tabla 3

Distribución de la frecuencia de suicidio en las regiones de Antioquia en el 2016 y 2017

Discusión

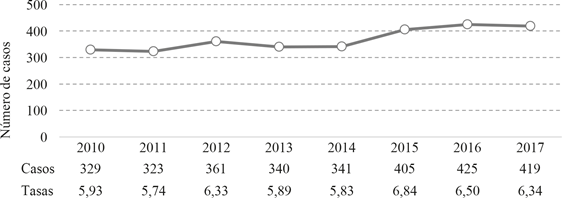

En el 2016 y 2017 se produjo un aumento en la tasa de suicidio en Antioquia con respecto a años anteriores, con una mayor frecuencia en hombres y en la tercera y cuarta década de la vida (Figura 2). Este incremento se ha observado en todo el país. De acuerdo con los datos del DANE, Cendales (24) reportó una tendencia al aumento en la muerte por suicidio en Colombia desde el año 2000, la cual se ha mantenido hasta 2015 (25). Esta situación parece ser global. puesto que en países de medianos y bajos ingresos se ha reportado un incremento de hasta del 38% en los últimos años (7), y también en países con situaciones económicas favorables, como Estados Unidos y Reino Unido, principalmente en hombres jóvenes (26,27). Aunque puede explicarse por una mayor vigilancia epidemiológica, este incremento parecer ser efectivo y se relacionaría con mayor disponibilidad de métodos para la autoagresión, la influencia de los medios de comunicación, el aumento en eventos estresantes que pueden disparar síntomas psiquiátricos y el consumo de drogas, así como los estilos de vida modernos (28,29).

Figura 2

Frecuencia absoluta y tasas de suicidios en Antioquia entre el 2010 y el 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tasas (por 100 000 habitantes/año) calculadas con base en las proyecciones de población del DANE, 2010-2017

Los hombres tienen mayor vulnerabilidad, la cual se puede explicar por el estrés que implica su rol tradicional de proveedor de recursos, resistencia a buscar ayuda y mayor consumo de tóxicos (30). El hecho de que el grupo etario en el que se registra una mayor incidencia se trate de una etapa de productividad económica, acarrea pérdidas monetarias para la sociedad. Los AVPP son un buen estimador del tiempo promedio que una persona hubiera vivido si no se hubiera presentado su muerte prematuramente (31). Con los datos de este estudio sobre AVPP, la cifra es alta si se compara con la de trastornos mentales como la esquizofrenia (32) Un hallazgo llamativo fue el reporte de casos en el grupo de 5 a 9 años en el 2016. Fue necesario ampliar la información y se constató que fueron dos niños del área urbana de los municipios de Medellín y Bello, en los que el mecanismo fue la asfixia mecánica en la vivienda entre las 9:00 pm y 3:00 am, sin información de eventos estresantes. Es motivo de controversia la determinación de la intencionalidad a esta edad, ya que la conciencia sobre morir puede desarrollarse alrededor de los 10 años y es importante que no se confunda con muertes accidentales en juegos que implican riesgo de ahogamiento o caídas de altura (33). La investigación del suicidio en esta edad debe tomarse con mayor cautela. y rigurosidad con una evaluación de la historia individual, por lo que no pudiera descartarse la mala clasificación. De todas formas, se ha insinuado una tendencia secular en la conducta suicida hacia menores edades. En países como Estados Unidos se ha observado un incremento en las tasas de suicidio en población cada vez más joven (34). Se ha señalado una estrecha relación con eventos estresantes, como pérdidas interpersonales o aprietos escolares, que indicaría una reactividad a eventos, más que un trastorno mental subyacente (35).

En adultos mayores se registró una tasa de más de 10 por 100.000 habitantes/año, compatible con el aumento descrito en la literatura del suicidio en la vejez (36). Dentro de las razones que explican esto, se ha pensado en la fragilidad que haría cualquier intento de suicidio letal; además, dado que con frecuencia viven solos o en situación de abandono, las posibilidades de rescate y supervisión son bajas (37). De ahí que también constituyan un grupo de especial importancia para la vigilancia epidemiológica.

En la mayoría de los casos se trató de personas solteras, lo cual también ha sido reportado. Históricamente se ha relacionado el estado civil casado con un menor riesgo de suicidio, y soltero, viudo y separado con un riesgo mayor (38-40); es posible que en este estudio no hayan quedado todos los estados civiles representados, por las trasformaciones en la conformación de las familias con menores deseos de uniones matrimoniales, así como los vestigios de tradiciones religiosas que proscriben la separación (41). Los métodos empleados para el suicidio en Antioquia durante el 2016 y 2017 fueron la asfixia mecánica y el envenenamiento, seguido por las heridas por arma de fuego, tanto en hombres como en mujeres. Esto representa un cambio con respecto a la situación del departamento en el siglo pasado. En el reporte sobre el suicidio 1998-2000 en Antioquia, Manrique (42) encontró que las armas de fuego fueron el método más frecuente en hombres (32 %), seguidas de ahorcamiento (29 %) y envenenamiento (28 %). Una posible explicación puede ser la menor disponibilidad de armas que se pudo generar con la entrada en vigor de campañas cívicas de desarme que se dieron a finales de la década de 1990, así como el apoyo del gobierno nacional a ellas desde el 2009 (43). La literatura mundial ha evidenciado consistentemente que la mayor disponibilidad de armas aumenta el riesgo de suicidio y homicidio (44).

Por eso, aunque pueda ser parte de un debate público por la percepción individual de requerir armas para la seguridad personal, la decisión sobre limitar el acceso a las armas de fuego parece seguir siendo justificada como política para la disminución de lesiones de esta naturaleza en Colombia (45).

En este estudio los eventos estresantes sólo se pudieron determinar en una baja proporción de los casos, por lo que las afirmaciones sobre su frecuencia están sesgadas y constituye una limitación. Los eventos estresantes proximales, es decir, los sucesos que pueden considerarse que precipitaron la conducta por su estrecha relación temporal, sí se han reportado con mayor frecuencia en los suicidas. Un estudio de casos y controles con población de Medellín encontró que la posibilidad de haber presentado un evento estresante en los últimos seis meses fue mayor en los suicidas que en los controles muertos por otra causa, principalmente la ruptura de pareja y el desempleo (46).

Es importante señalar las variaciones temporales que se pueden presentar en la conducta suicida. Los días de la semana en los que se han presentado con mayor frecuencia suicidios en el mundo son los domingos y los lunes como se encontró en este estudio (47-50). Los hallazgos de la situación en Antioquia durante 2016 y 2017 también coinciden con algunos reportes de Estados Unidos, en los que se ha establecido que la incidencia es mayor entre las doce de la noche y las seis de la mañana. Aunque es viable que el insomnio que indica ese horario sea parte de un síndrome psiquiátrico de base, también puede pensarse en una menor probabilidad de acompañamiento y rescate ante el autolesionismo, o en un aumento en la impulsividad o la rumiación del pensamiento que aumenten el riesgo de suicidio (51,52). No obstante, la hora del día es un hallazgo inconsistente que pareciera variar además si se tienen estaciones (53-56). En cuanto a los casos encontrados en áreas rurales, se trata de un fenómeno mundial, posiblemente explicado por altos niveles de estrés y la gran facilidad para la consecución de plaguicidas y armas (57). No obstante, es necesario tener en cuenta que en el área rural puede existir un subregistro y que pudiera conducir a una baja representación de esta localización.

Dentro de nuestras limitaciones conviene mencionar que se pudo alterar la calidad del dato en la medida en que se recogió retrospectivamente la información.

Al ser un estudio de registros poblacionales, la evaluación de factores individuales como la etnia, la situación socioeconómica real, los intentos suicidas previos, los antecedentes individuales, la presencia de psicopatología, la identidad y la orientación sexual, entre otros factores descritos (58), no fueron incluidos. Creemos que este estudio puede operar como un insumo para continuar con la investigación sobre vigilancia epidemiológica del suicidio, especialmente en la pandemia de COVID-19, por la insinuación de su incremento por la vivencia estresante que podría empeorar en la postpandemia (59).

Conclusión

Las tasas de suicidio en Antioquia se han incrementado en 2016 y 2017, con respecto a años anteriores. Es más frecuente en hombres y en edades económicamente productivas, lo que explica el alto AVPP. La descripción de las características del suicidio podría facilitar la discusión de intervenciones preventivas.